N°15 ANNO III

QVADERNI DI STORIA

31/05/05

Dve parole ……… …

sull’assedio di

Veio

di Nadia Sabbani

C.P. 4 – 25075 Nave (BRESCIA)

C.P. 251- 24121 BERGAMO

C.P. 565 – 10100 TORINO

[email protected]

C. Corr. Postale n. 21882766

Intestato ad Ezio Sangalli

Prefazione

Ecco un altro pezzo della grande Storia di Roma che Nadia, senza intenti intellettualistici e

attingendo dal suo cuore più che dalla sua vena letteraria, ci racconta in maniera semplice e

avvincente, calandoci ancora una volta nel mitico ma del tutto reale universo di Roma Antica.

Questa volta è un condottiero il protagonista principale, un Console, uno di quegli uomini che

ebbero, in Roma, la responsabilità del comando delle Legioni e che per dodici secoli guidarono la

marcia dei soldati romani di vittoria in vittoria, in un cammino civilizzatore che ancora nessuno fino

ad ora ha eguagliato, un cammino parallelo a quello dei popoli del nord, germani e celti con i quali

vennero a contatto, scontrandosi brutalmente ma fondendosi in un’unica Razza di costruttori che nel

medioevo diede vita ad una società ordinata e giusta.

Inutili gli sforzi della moderna intellighenzia composta di servi di Giuda per convincerci che

l’odierna è una civiltà superiore a Quella.

Tutto, intorno, ci grida il disordine, l’innaturalità, la bruttezza di un mondo che brulica

disgustosamente attorno all’oro.

Popoli ridotti a masse grigie, privati della loro identità e della loro Tradizione. Un’informe umanità

alla continua affannosa ricerca di soldi per sopravvivere, per vivere, o per gozzovigliare sempre di

più. Non c’è altro che questo, l’uomo ridotto a schiavo della produzione e del consumo.

Altro che progresso, siamo tornati indietro all’Età della pietra dove necessariamente l’uomo doveva

ogni giorno lottare per il cibo. Poi si rese conto dell’esistenza di forze superiori che governavano la

natura e cercò di entrare in contatto con Dio. L’uomo iniziò il cammino verso l’alto, una via

percorsa in perfetto accordo e in simbiosi con il Creatore che lo portò, talvolta anche attraverso

tappe dolorose, a ordinare il mondo secondo gerarchie imprescindibili che tenevano conto di ruoli e

predisposizioni, che ammettevano il Bene e il Male e il diritto di castigare brutalmente con salutare

intransigenza ma anche di premiare esemplarmente.

Oggi vige l’impunità assoluta. Ai padroni del vapore conviene tenere le greggi nella convinzione

falsa di una libertà assoluta, che ognuno può gestire come vuole, purché consumi e produca.

Ci si può drogare, prostituire (a qualsiasi età), si può rubare e uccidere impuniti, si può corrompere

e farsi corrompere, si può dare la propria parola senza onorarla, si può tradire, si possono infrangere

sacre leggi rispettate per millenni, ci si può addirittura fabbricare i figli su misura, ………davvero,

come si può sostenere in buona fede che l’Uomo sia progredito ?!

A lato, un affresco che

immagina il Senato di Roma

Piantina del Foro Romano

La Curia romana, nel Foro, dove si riuniva

Il Senato

Il suonatore di flauto doppio, affresco

etrusco del 450 a.C.

Sarcofago etrusco del VI sec. A.C. oggi conservato al Louvre

Ogni anno, la primavera portava la guerra.

Ogni anno, Roma s’adunava nei suoi comizi elettorali per eleggere gli uomini di governo, che

amministrassero la città e conducessero gli eserciti. E gli uomini eletti al governo avevano il titolo

di “tribuni militari”; e il loro potere era chiamato “consolare”; e il loro dovere era di mantenere

quieta la cittadinanza nell’Urbe e nel contado, di vincere il nemico di là dai confini. Ogni anno,

anno per anno.

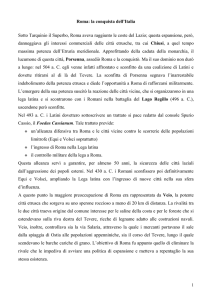

Ma la guerra che l’Urbe aveva mosso contro Veio si protraeva oltre modo. Veio era un’altra Roma;

(Vei o Veio: città dell’Etruria- odierna Toscana- a poca distanza da Roma. Si conservano resti

delle mura antiche e tombe; vi fu ritrovato un celebre Apollo arcaico da ammirare nel museo di

Villa Giulia a Roma).

Molti la stimavano, anzi, era più grande, più bella, più forte; pareva avesse certezza di un futuro più

splendido, perché si credeva che i suoi sacerdoti conoscessero quei segreti gelosissimi che,

rendendo perfetta la liturgia (l’ufficio divino), vincolavano la benevolenza degli dei e, così,

moltiplicavano le forze degli uomini. Quando altrove Roma aveva proclamato la pace con la

vittoria, ecco Veio in armi, con tanta collera, con tanto odio, che si attendeva lo sterminio per quella

fra le due città che avesse finalmente avuto la peggio. O vincere o perire. Erano 351 anni che Roma

durava e cresceva (era il 403°a.C.). Tre secoli e mezzo d’esistenza, guadagnata anno dopo anno,

con la spada in pugno. Duri contadini, duri soldati, si chiamavano Romani nel nome della città, ma

si chiamavano Quiriti nel nome dei loro antenati, primi abitanti del colle Quirinale, che

parteciparono alla fondazione di Roma. Stirpe consacrata da leggi sacre e da leggi civili e separata

da tutte le altre per uno speciale destino, cui tutti i Quiriti credevano per fede. Fra i venti e

sessant’anni d’età, ogni Quirite s’esercitava assiduo con l’aratro a coltivare la terra e con la spada a

difenderla e a conquistarne ancora; di maniera che ogni generazione di quegli uomini cresceva e

s’induriva ad una milizia che durava quarant’anni.

A quarant’anni ogni Quirite poteva essere dunque soldato e padre di soldato: culmine e prefazione

della vita era questo, pienezza di dignità umana e civile, perché in quell’uomo che era soldato e

padre di soldato, si manifestava concretamente la continuazione perenne della stirpe, dei suoi diritti

e dei suoi doveri, pur nell’avvicendarsi delle nascite e delle morti. E per tanto i quarant’anni

misuravano nell’uomo singolo la maturità della ragione insieme con l’idoneità al comando e

misuravano nell’Urbe l’avvicendarsi delle generazioni, di quella che obbedisce, e di quella che

comanda. Roma esisteva da 351 anni: otto generazioni si erano succedute e la nona ora si trovava

in serio pericolo, minacciata com’era dalla rivalità della città etrusca di Veio. Coloro che regnavano

in Veio, e che erano noti ai Romani col nome di “Lucumoni” ovvero di “Etruschi” e che si

vantavano di essere giunti per mare dall’Asia Minore (dalla Lidia) a conquistare il bel paese Umbro

con le vallate dell’Arno e del Tevere, decisero per la gravità del pericolo che anche loro correvano,

di cambiare regime;ed elessero re di Veio un Lucumone di principesca ricchezza,superbo ed iroso. I

Romani si affidarono invece ad un comitato di generali: che formavano il governo consolare. Questi

generali, o tribuni, o anche imperatores, si accorsero di non poter prendere Veio d’assalto,

predisposero quindi le opere necessarie ad un lungo assedio e deliberarono di protrarre la guerra

anche d’inverno, che era cosa nuova e inaudita. I cittadini romani, quando seppero dell’inconsueta

decisione dei loro generali e videro che si era iniziato a costruire capanne di legno foderate di

pelliccia, per consentire ai soldati di ripararsi durante l’assedio invernale, protestarono duramente.

La plebe differiva politicamente dai patrizi siccome discendeva da famiglie semplici non

appartenute ai nobili fondatori di Roma. Ad essa spettava obbedire e non poteva ricoprire funzioni

di comando, quindi l’idea di partecipare ad una guerra che non avesse avuto la tregua invernale da

tutti accettata, la rese scontenta. I più arditi tra i plebei, presero anche il nome di ” tribuni” che

avevano i generali patrizi, ma non avendo le armi e il comando si dissero perciò“Tribuni della

plebe”. Essi fomentavano il fuoco delle passioni con la speranza, sempre delusa di tramutare le

proteste della plebe in vere e proprie conquiste di poteri politici. La svernatura di quell’anno 351

sotto le mura di Veio pareva un orribile affronto. Con i lucumoni al riparo delle loro case, i Quiriti

avrebbero dovuto lavorare e faticare tra la neve e il gelo. L’inverno che fa tacere tutte le guerre,

doveva dare la fatica delle armi solo ai romani? E la milizia nell’esercito doveva essere eterna? E il

governo dei tribuni militari diventare un regno? (un regno a Roma come a Veio?). Ma, dice Livio

( Tito Livio, storico romano, Padova 59 a.C. – 17 d.C.) che ci racconta questi fatti, i tribuni della

plebe trovarono degno avversario nel tribuno militare Appio Claudio Crasso. Era gente aspra e

altezzosa la gente Claudia che a rivendicare i privilegi dei patrizi mandava i suoi uomini più duri.

E questo Appio fin dalla gioventù aveva fronteggiato le rivolte plebee. A quel tempo, non

esistevano nell’Urbe né letterati né maestri, ma la pratica suppliva alla grammatica e chi aveva le

idee chiare e molto carisma riusciva a farsi intendere. Appio disse che i tribuni della plebe erano

come i cattivi medici che vogliono scoprire sempre delle malattie per poterle curare e perciò

seminavano zizzania, pur sapendo che solo dalla concordia dei plebei con i patrizi l’Urbe sarebbe

cresciuta tra i suoi vicini in breve tempo a massimo dominio. Il punto principale era lì: da qualche

tempo la Repubblica dava ai cittadini-soldati uno stipendio; che valeva non tanto come paga quanto

come indennizzo delle spese e dei danni che il cittadino sosteneva per la chiamata sotto le armi. Lo

stipendio militare era stato deciso dai patrizi col fine di poter chiamare alla leva anche i meno

abbienti (i poveri erano esclusi ad ogni modo), ma inoltre per esigere dei servizi più stretti e più

gravosi. Il protrarsi del servizio durante quell’inverno era una conseguenza dello stipendio militare.

Dice Livio che Appio Claudio così si espresse: “L’avete avuto un comodo nuovo? Sopportate un

nuovo incomodo! Il piacere e la fatica, diversissimi per natura, sono pure per loro natura

congiunti…Lo stipendio si percepisce tutto l’anno; volete far la guerra per sei mesi. Dare e avere;

brutta cosa fare di questi conti quando la patria è in pericolo. E i cittadini non sono dei mercenari.

Nella guerra di Veio è impegnato con il suo onore, tutto il popolo di Roma: sei volte vinti i Veienti,

sei volte si sono riscossi; infinite volte hanno depredato i campi romani; non hanno mai concesso

una vera pace; hanno tentato e ancora tentano di coalizzare contro l’Urbe tutti i comuni d’Etruria;

hanno appeso e malmenato gli ambasciatori, si sono insomma resi odiosi e odiabili, giustificando

l’odio di Roma, contro Veio come “giusto odio”. Questo fu il discorso di Appio Claudio. Odiare

con giustizia era arte patrizia, segreto aristocratico. Sospendere l’assedio durante l’inverno voleva

dire perdere i risultati già conseguiti, rischiare un’invasione nelle campagne romane, lasciare il

tempo agli Etruschi di riorganizzarsi e ricevere soccorsi. Danni pratici, evidenti e tuttavia Appio

Claudio (dice Livio) ebbe ad esclamare: “In nome di Dio! Quand’anche a nulla giovasse la

svernatura, io pure la vorrei per la disciplina! Voglio che il milite romano si abitui non solo a

godere delle vittorie, ma a saperle attendere sopportando la fatica e la noia dell’attesa. Gli uccelli

estivi emigrano verso i loro ripari quando appare l’autunno. I Quiriti rifiutino d’avere legge

dall’istinto! Con corpi effeminati e con animi fiacchi i Quiriti diverrebbero ben presto schiavi di

altri. La grandezza di Roma non può crescere all’ombra e sotto il riparo di un tetto. La libertà di

Roma non può mantenersi nel disprezzo della disciplina.” Nobili parole quelle di Appio Claudio,

ma non sarebbero state sufficienti per la plebe se non fosse sopraggiunto un fatto che fu

determinante. Sotto le mura di Veio, soldati di Roma erano stati sorpresi di notte e massacrati; ciò

infiammò i romani. I volontari non si contarono più, dai più ricchi ai meno ricchi si affollarono in

Curia, sede del Senato, pronti tutti, adesso, a combattere d’inverno, a Veio con o senza paga. Così

volle l’anima sempre vivente di Quirino, uomo o dio, fondatore dell’Urbe con il nome di Romolo,

protettore del suo popolo bellicoso? Livio allude vagamente a questa domanda e la lascia senza

risposta. Così finiva quell’anno e si apriva la nuova stagione del 352 (402 a.C.). C’erano riflessi gli

avvenimenti di cui era composta la storia romana: guerra di fuori, sedizione di dentro, odio e

discordia; e poi aldilà da ciò, un’armonia così alta da sembrare degna di un Dio. Lunga è la storia

dello scontro di queste due grandi potenze, Roma e Veio, ognuna di loro tesa alla propria

sopravvivenza, lunga e affascinante; vale la pena attenderne il seguito.

Opulenta Veio, magnifica città dei Lucumoni in Etruria. Veio ove l’arte e le scienze fiorivano in

tutto il loro splendore; città d’architetti e ingegneri insigni. Mura solide e ben costruite la

difendevano dagli attacchi esterni e una fitta rete fognaria si diramava fino al mare. Persino le

fognature raccontavano il genio di questo popolo: erano interrate e costruite interamente in

maiolica, grossi tubi che convogliavano i liquami senza depositi e senza ristagni. Arti. Scienze,

ingegneria ma, purtroppo, scarsa efficienza nelle armi (a confronto con Roma s’intende). Roma e

Veio le due grandi, le due potenze di quel tempo e, in quest’epico scontro, non vi sarebbe stata

nessuna grazia e nessuna pietà. Colei che sarà sconfitta non si risolleverà mai più.

Intorno alle mura di Veio i romani controllavano solo i punti importanti dividendosi in altrettanti

settori al comando di tribuni patrizi. Nonostante la vigilanza uno dei campi romani fu sorpreso da

un attacco di Capenati e Fallisci alleati dei Veienti con i quali confinavano. Il campo era sotto il

comando di Lucio Virginio e l’altro distaccamento romano più vicino era comandato dal tribuno

Sergio. I due patrizi, nemici tra loro per odi privati, non vollero l’uno chiedere aiuto all’altro né

l’altro portarlo spontaneamente. Così anche il campo di Sergio fu preso e i superstiti si rifugiarono

con il comandante a Roma. A Roma il Senato chiamò in giudizio Virginio e Sergio. Giudicati

colpevoli il Senato avanzò la proposta, come punizione, non solo di pagare una multa (aesgrave) di

10.000 libbre ( circa 50 quintali ) di bronzo che sarebbero andate ad indennizzare le famiglie dei

caduti, ma soprattutto di abbreviare il comando dei due tribuni militari in carica, anticipando la

rinnovazione del collegio di governo dalle idi di Dicembre alle Calende di ottobre (un anticipo di 75

gg). Un’ignominia per loro. Si rese così vacante la guida degli eserciti e di Roma in guerra. Il

Senato ricorse alla risorsa estrema con la nomina (che solo nei casi d’estrema necessità era adottata)

di un interrè, vale a dire di un dittatore che fu Marco Furio Camillo, il quale a sua volta elesse

capo della cavalleria Publio Cornelio Scipione. Camillo fu l’uomo del destino; e mostrò con gli

atti quella certezza di vincere che il popolo non aveva trovato nemmeno negli oracoli di Delfi

(città greca sede di un santuario del Dio Apollo e di un famoso preveggente). Un primissimo

provvedimento di Camillo fu di punire secondo la terribile disciplina militare quei soldati che presi

dal panico erano fuggiti. Il costume romano voleva che i legionari temessero il castigo della Patria

più che la forza del nemico, ma voleva anche che temesse il castigo divino più ancora di quello

umano: il milite doveva sapere che non poteva sottrarsi al nemico senza incorrere nel capitano e non

poteva sottrarsi al capitano senz’incorrere in un Dio. Camillo iniziò la leva militare con la gioventù

straniera, dai Latini e dagli Etnici, che vennero ad offrire il proprio contributo. Poi iniziò la

campagna militare contro Veio ordinando lo scavo di un cunicolo sotterraneo che conducesse nella

fortezza assediata. I minatori, divisi in sei squadre, lavoravano giorno e notte senza interruzioni.

Quando la vittoria parve vicina al dittatore, egli spedì un messaggio al senato, per chiedere che gli

dessero istruzioni sul modo di spartire la preda di una città tanto grande e tanto ricca. In Curia due

pareri si scontrarono. Il senatore Appio Claudio ricordando che, secondo il costume, la preda di

guerra doveva almeno in parte impiegarsi a rimpolpare il pubblico erario, proponeva che il bottino

di Veio fosse impiegato a pagare il soldo delle truppe, così che, la cittadinanza, sentisse diminuito il

numero delle tasse. Il provvedimento era certo equo, avrebbe giovato a tutti in proporzione

dell’abituale onere tributario. La sentenza che prevalse fu un’altra, popolaresca. Fu emanato un

editto per la plebe: chiunque volesse partecipare al sacco di Veo aveva diritto di recarsi nel campo

del dittatore. “Così, commentò Appio Claudio, mentre i forti combattevano i vili avrebbero

saccheggiato.”

Intanto il dittatore Marco Furio Camillo si propiziò i Dei con queste invocazioni. “Apollo Delfico,

mosso e guidato dal tuo nume mi accingo a distruggere la città di Veio. Faccio voto di dedicare a

te la decima della preda; o Giunone Regina, che ora abiti Vejo, prego che tu voglia accompagnarci

nell’Urbe nostra che sarà anche tua, dove è preparato a riceverti un tempio degno della tua

grandezza.” Con queste parole il dittatore avvertiva umani e Dei che la sua giusta guerra era

contro la città e gli abitanti di Veio, non contro i suoi Dei. Era questo, un rito antichissimo (detto

evocativo) che magicamente riusciva a separare il nemico dal suo divino tutore e a “chiamar fuori”

il Dio della terra che egli aveva in tutela. Era impossibile per chiunque occupare un luogo senza

farsi amico colui che di quel luogo era Dio, impossibile vincere un uomo senza accogliere e

rispettare la sua intima fede. La catastrofe di Veio come Camillo l’aveva ideata, fu presa a modello

dalla storia militare di Roma. Attaccata dall’esterno con gran furia non si accorse di ciò che

avveniva nel suo sottosuolo. L’invasione di Veio dai cunicoli scavati dai romani colse di sorpresa i

veienti e nulla poterono per arginare la marea delle coorti (unità dell’esercito romano di 500 o

1.000 uomini) di Roma che in breve tempo misero a ferro e fuoco la città. Il combattimento si

svolse così su due fronti opposti. Le porte scardinate, i tetti scoperchiati, il clamore, il frastuono, la

polvere e gli incendi. Dall’alba al tramonto la città fu in balia dei nemici che seminarono terrore e

morte. A sera il dittatore fece suonare le trombe e mandò in giro per ciò che rimaneva della città di

Veio, i banditori con l’ordine di risparmiare gli inermi superstiti. La preda fu enorme; agli occhi del

vincitore essa sembrò pericolosa perché era sentimento romano che un eccesso di prosperità e di

fortuna non potesse verificarsi senza un futuro contrappeso di mali e di sciagure. Fu trasportato

religiosamente il simulacro di Giunone Regina a Roma sul colle Aventino dove rimase come santo

documento della conquista romana di Veio. Finalmente conclusa l’opera per la quale era stato

chiamato dalla Patria, il dittatore abdicò: anno 358 dell’Urbe (396 a.C.) Roma per la presa di Vei

s’era raddoppiata, sotto la dittatura di Camillo. Prendendo spunto dal raddoppiarsi della

popolazione i Tribuni plebei tentarono “il colpo” e fecero al Senato la proposta di trasmigrare a

Veio; parte dei patrizi e parte dei plebei si sarebbero spostati a Veio e la repubblica dei Quiriti

avrebbe avuto due sedi, due città, due popoli pur dicendosi una. Il patriziato protestava furibondo

che mai avrebbe lasciato l’Urbe dei padri, mai avrebbe seguito a Vei il Tribuno della plebe Tito

Siconio “fondatore” di Veio! Quando fondatore di Roma era un Dio figlio di un Dio! Veio capitale

plebea? Camillo disse: “Questa è follia!” Gli Dei avevano tolto il senno ai Romani, i predatori

deliravano. La proposta non fu accettata anche se continuò a restare nell’aria.

Nel 394 a.C. Camillo fu eletto Tribuno consolare ed entrò in guerra per sottomettere Falerii, la città

dei falisci che sorgeva a nord del monte Soratte non lontano dalla sponda destra del Tevere. La

sorte di Roma fu di nuovo in giuoco. Di nuovo Camillo vinse ma, questa volta, non fu una vittoria

della forza quanto della virtù dell’animo di un grande Romano. I falisci solevano, alla maniera

greca, affidare ad un solo maestro o pedagogo la cura di più allievi simultaneamente, il quale li

istruiva e di continuo li assisteva ed accompagnava. I figli giovinetti dei più noti cittadini di Faleri

si trovavano così in custodia di uno di questi maestri. Costui, fingendo di far compiere alla sua

scuola un esercizio ginnico fuori delle mura, si spinse fino al campo Romano e alla tenda pretoria di

Camillo e offerse di consegnargli i giovinetti che erano il fior fiore delle famiglie e delle speranze di

Falerii. Camillo fieramente rispose che il Romano sapeva combattere soltanto in giusta guerra per

giusto odio, armato contro armati, ricordando sempre la comunione della natura umana anche fra

coloro che nessun patto univa o che un’inimicizia divideva. Il pedagogo traditore fu fatto battere a

sangue dai suoi stessi allievi. I falisci videro rientrare in città il maestro, denudato e frustato dalle

verghe dei giovinetti; conobbero e capirono che cosa fosse l’animo di un condottiero Romano e

appresero dall’esempio una virtù prima sconosciuta ai combattenti. Fu tale il mutamento che

avvenne in loro che, se prima anteponevano lo sterminio alla resa, ora domandarono la pace, e la

ottennero, pagando un tributo di guerra ma serbando l’indipendenza.

Il ritorno di Camillo nell’Urbe fu trionfale, non per il tripudio dei cortei, ma per la reverenza dei

cittadini. Nelle memorie Romane si contrappose sempre alla rovina fatale di Veio, la dedizione

spontanea di Faleri ottenuta da un uomo che aveva una volta interpretato l’animo degli uomini

mostrando prima e dopo d’avere “fede nella giustizia” come in un patto eterno fra i Dei e gli

uomini. Ma non cessava nei plebei il miraggio di una città loro; Veio! Si era oramai nell’anno 393

a. C. e Veio continuava ad incombere in modo nefasto su Roma fomentando discordie e ribellioni.

Ancora una volta, Camillo salvò la Patria. Grazie alle sue parole la Curia decretò, in modo

definitivo, che il territorio di Veio fosse diviso in lotti di sette “ingeri” ciascuno (ingero=misura di

superficie dell’antica Roma corrispondente a 240x120 piedi, pari a 0,252 ha), e che gli ingeri

fossero assegnati a cittadini plebei, a ciascun padre di famiglia, in proporzione dei figli maschi che

allevava nella sua casa. Così felicemente si chiudeva definitivamente la caduta di Veio; e l’anno

nuovo, 362 dell’Urbe (392 a.C.), si apriva con la celebrazione dei grandi ludi (presso gli antichi

Romani celebrazione dei giuochi per ricorrenze politiche o religiose o per diletto popolare) che

Camillo aveva promesso e cui tenne dietro la consacrazione del tempio per Giunone Regina. Placati

gli uomini, placati i Dei; dimostrato al mondo e ai numi la grandezza Romana, non solo del fisico

ma soprattutto della sua anima nobile, si poteva ora guardare con serenità alle nuove dure prove che

l’Urbe si accingeva ad affrontare…………… ma questa è un'altra storia.

p.s.: I giuochi ludici si suddividevano in: ludi circensi che avevano luogo nel circo; ludi scenici nel teatro

stabile; compitalicii nelle piazze; gladiatori, combattimenti di gladiatori e fiere.

Nadia Sabbani

**********

Per chi desiderasse approfondire l’argomento trattato, offriamo una breve

bibliografia:

Aldo Ferrabino, La nuova Storia di Roma, Ediz. Luminelli 1959

Apollo di Veio (510-490 a. C.)

“Alme Sol possis nihil, Urbe Roma visere

maius Ave atque vale.”

(O Dio Sole, mai vedrai niente di più

grande di Roma)

Inno dei legionari romani

*************

AVVISO IMPORTANTE

V’invitiamo a far leggere i QVADERNI a vostri familiari, amici e conoscenti che non abbiano mai

militato nella nostra “Area”, collegandovi a questo sito letterario.

Questo non per sputare nel piatto dove abbiamo mangiato per tanti anni ma perché il nostro

obiettivo è di entrare in contatto con gente comune, del popolo, non sclerotizzata da un ghetto in cui

ci siamo giocoforza chiusi ed in cui è stato anche bello vivere, in passato, ma che ha perso il

contatto con la realtà, riempiendosi d’intellettuali nullafacenti e opportunisti della peggior specie.

Siamo consci che parlare di “Popolo”, oggi, sia mortificante per ciò che questo termine ha

significato nella nostra Tradizione.

Non di meno siamo convinti che in quest’attuale gregge di pecore, ci siano alcuni uomini in ordine,

consapevoli o inconsapevoli di esserlo, cui ci dobbiamo rivolgere per ricreare un nucleo sano da cui

possa ripartire, quando le condizioni lo permetteranno, un movimento di rinascita nazionale.

60 anni di lavaggio del cervello non possono aver ucciso i geni della nostra Stirpe che, per secoli, è

stata gelosa custode del suo Sangue.

Aiutateci a compiere il nostro dovere

Quello che siamo !

Quello che vogliono farci diventare

Quaderni di Storia

Più verità

Più realtà

Più saggezza

Più costanza

Più intelletto

Più sapienza