MORTE DI SOCRATE E MORTE DI CRISTO

due diversi modelli paradigmatici

di Cristiana Bullita

“O Critone, noi siamo debitori di un gallo ad Asclèpio: dateglielo e non ve ne dimenticate. Sì, disse

Critone, sarà fatto…”.

(Platone, Fedone)

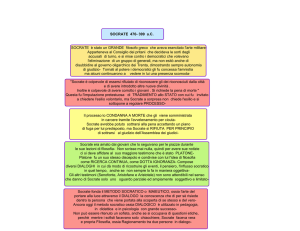

Socrate assume la cicuta, gira un poco per la stanza, sente le gambe pesanti, si mette a giacere

supino, si copre e si scopre. La sensibilità degli arti inferiori viene meno dai piedi in su man mano

che il pharmakon produce il suo effetto letale. Proferisce ancora quelle ultime parole,

raccomandando un sacrificio al dio della medicina, come in Grecia si usava fare quando si veniva

guariti da una malattia. Nel Fedone, Platone fa dire più volte a Socrate che la vita terrena è una

prigione, un’affezione che solo la morte può sconfiggere.

È evidente qui l’influsso dell’orfismo, cioè di quell’antico movimento religioso che promette

nell’aldilà una mistica e totale identificazione con la divinità a coloro che abbiano raggiunto la

piena purificazione.

“…con parole di lieto augurio bisogna morire”, ricorda Socrate agli amici affranti, non tra lacrime

e singhiozzi. Perché con la morte l’anima si libera finalmente dal corpo, sua “prigione” e “tomba”, e

sale al livello della divinità.

“…quanto vi era di puerile in me, che si scioglieva in pianto, veniva represso e zittito dalla voce

adulta della mente […] la morte di mia madre non era una sciagura e non era totale. […] Ma

cos’era dunque, che mi doleva dentro gravemente, se non la recente ferita, derivata dalla

lacerazione improvvisa della nostra così dolce e cara consuetudine di vita comune?”.

(Agostino, Confessioni)

Agostino, sofferente per la perdita della madre, ricorda a se stesso che la sua morte non è una

sciagura e non è definitiva: la donna è adesso al cospetto di Dio, perché ha vissuto in modo

esemplare e nel conforto di “una fede non finta”. Il dolore del figlio non ha nulla a che vedere con il

destino ultraterreno di Monica, ma è unicamente dovuto alla separazione da lei. Lo stato d’animo di

Agostino è, evidentemente, del tutto simile a quello di Fedone, il quale è consapevole che non c’è

ragione di compiangere Socrate: “…certo non lui io piangevo, ma la sventura mia, che di tale

amico restavo abbandonato”, dice al compagno Echècrate.

La fede non appartiene solo a Monica, ma anche a Socrate. Egli si lascia infatti guidare da un

demone, voce divina, voce della fede, appunto, come la chiama Emanuele Severino. Essa è

indispensabile a chi non possiede la verità, per regolarsi di volta in volta nelle scelte della vita. Le

leggi della città costituiscono il contenuto di questa fede e rivelano il governo divino del mondo.

Socrate non intende violarle sottraendosi alla pena di morte con la fuga.

“Importante non è vivere, ma vivere rettamente” (Critone, VIII): deve essere questa

l’argomentazione sottesa al divieto del demone d’infrangere l’ordine giuridico di Atene.

Di fronte all’imperativo etico-religioso che orienta decisamente Socrate verso l’aldilà,

imponendogli di attenersi a un principio di legalità che porta al sacrificio del corpo, svalutato

rispetto all’anima, Nietzsche commenta arcignamente:

“È Socrate che volle morire: non fu Atene, fu lui stesso che si diede la cicuta, egli costrinse Atene a

dargliela”.

(Nietzsche, Il crepuscolo degli idoli)

“…egli non rispose più: passò un po’ di tempo, e fece un movimento; e l’uomo lo scoprì; ed egli

restò con gli occhi aperti e fissi. E Critone, veduto ciò, gli chiuse le labbra e gli occhi”.

(Platone, Fedone)

La descrizione che Platone fa degli ultimi minuti della vita di Socrate è impressionante. Tuttavia,

consola il lettore la serafica compostezza del filosofo, per il quale la morte è la migliore amica

dell’anima, poiché la libera dalla soggezione al tempo e allo spazio.

Oscar Cullmann, teologo luterano tedesco, mette a confronto la morte di Socrate con quella di Gesù.

Quest’ultimo, nel giardino del Getsemani, “cominciò a essere triste e angosciato”; allora si rivolge

a Pietro e ai due figli di Zebedeo: “«L'anima mia è oppressa da tristezza mortale; rimanete qui e

vegliate con me». E, andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando, e dicendo:

«Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice! »...” (Matteo 26,39).

Gesù, all’annuncio della propria morte, implora il Padre di risparmiargli quella sofferenza, piegato

da una disperazione tipicamente umana, che suscita profonda emozione e consonanza anche in chi

disconosce la natura divina di Cristo.

“Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime egli offrì preghiere e suppliche a colui che

poteva salvarlo dalla morte…”. (Ebrei 5,7).

Le grida, le lacrime, le preghiere, le suppliche contenute nella Lettera agli Ebrei ci mostrano con

icastica e drammatica evidenza l’afflizione ribelle di Gesù, e di ogni uomo, di fronte alla fine

imminente e ineluttabile della propria vita.

Mentre Socrate, davanti ai suoi amici profondamente turbati, calmo e sereno “piacevolmente, vuotò

la tazza fino in fondo”, Gesù grida, piange, implora.

“Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò

con voce forte: Elì, Elì, lemà sabactàni? Che significa: Dio mio, Dio mio, perchè mi hai

abbandonato?”. (Mc 15, 33-37)

L’uomo muore sempre sbigottito, sconcertato per l’eco silenziosa e maligna che sola risponde al

suo grido d’aiuto.

Per i cristiani, la morte non rappresenta la felice liberazione dell’anima dal corpo. Essa è, invece, la

distruzione di una vita creata da Dio. La morte non è affatto amica ma piuttosto «l’ultimo nemico»

(1 Cor 15:26), che alla fine sarà gettato nello stagno di fuoco (Ap 20:14).

Nella prospettiva cristiana, il nemico non è il corpo ma la morte, che sarà vinta dalla risurrezione.