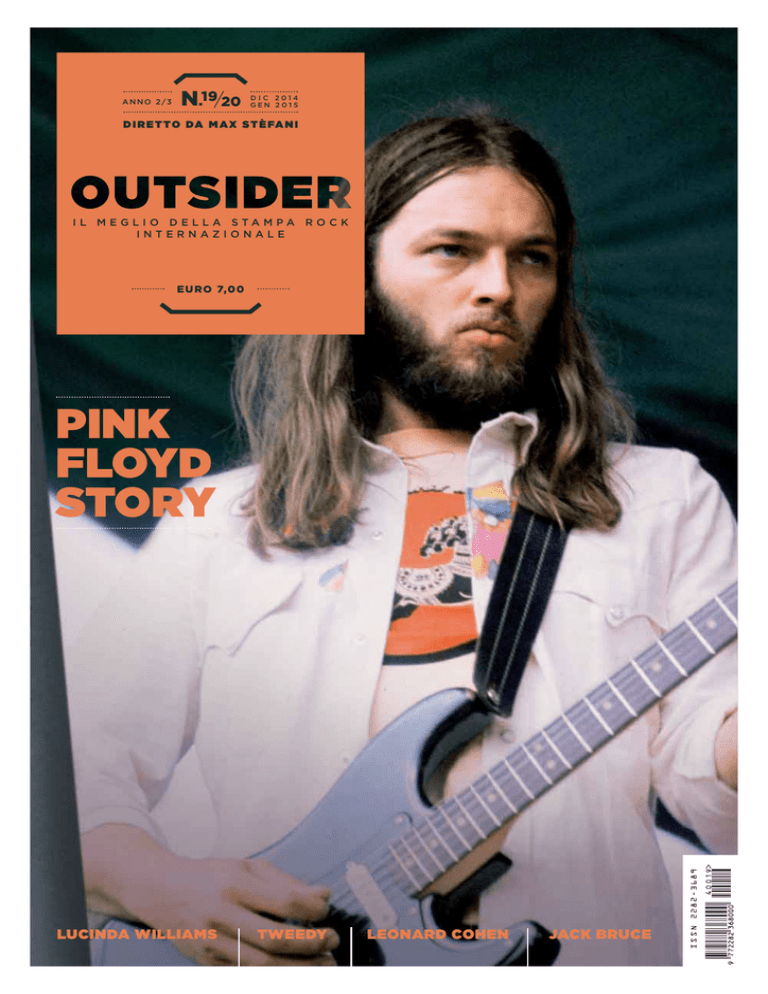

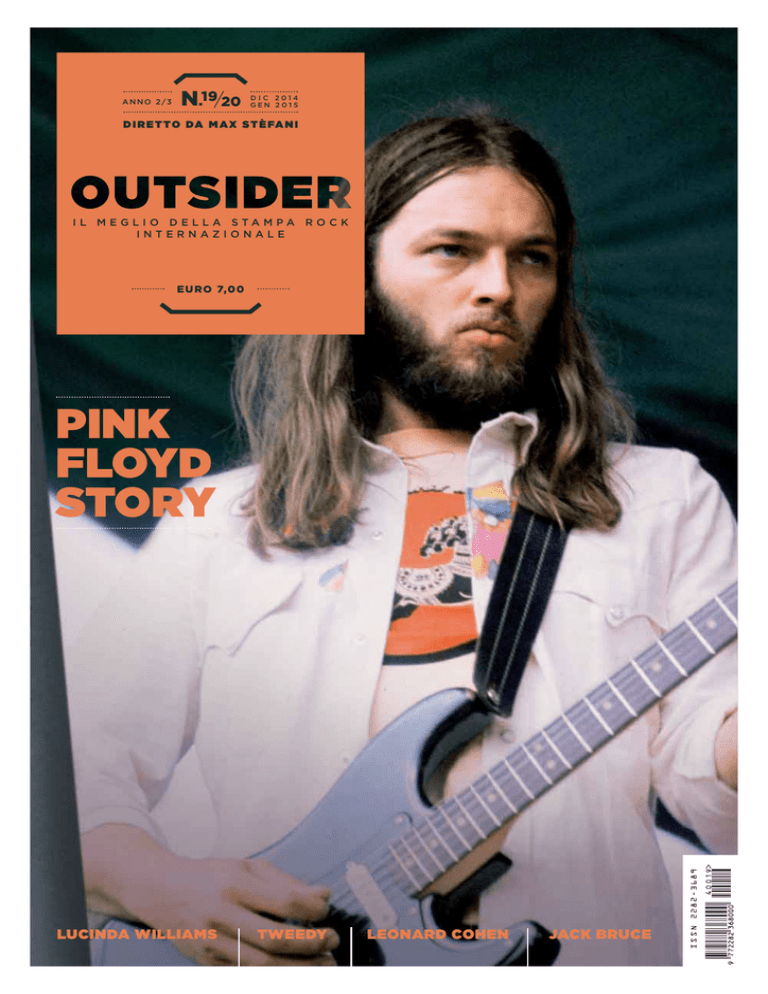

ANNO 2/3

N.19/20

DIC 2014

GEN 2015

D I R E T TO DA M A X S T È FA N I

I L M E G L I O D E L L A STA M PA R O C K

INTERNAZIONALE

EU RO 7,00

PINK

FLOYD

STORY

LUCINDA WILLIAMS

TWEEDY

LEONARD COHEN

JACK BRUCE

BRUCE SPRINGSTEEN

creatività&grafica | link, milano | [email protected]

THE ALBUM COLLECTION VOL. 1, 1973-1984

I primi 7 ALBUM da studio di SPRINGSTEEN

rimasterizzati,

disponibili in CD e LP per Columbia Records/Legacy Recordings,

con riproduzioni degli ARTWORK ORIGINALI,

FOTO, MEMORABILIA E RARITÀ.

VERSIONE CD

VERSIONE LP

www.brucespringsteen.net

b

i

t

www.sonymusic.it

https://www.facebook.com/SonyMusicLegacyItaly

https://twitter.com/LegacyItaly

IN TUTTI I NEGOZI DA NOVEMBRE

ROLLING STONES

FROM THE VAULT/

HAMPTON COLISEUM

LIVE

IN 1981

____________

DVD / SD BLU-RAY / DVD + 2 CD /

DVD + 3LP

“From The Vault” è la nuova serie di concerti dal

vivo estratti dall’archivio dei Rolling Stones che

vengono per la prima volta pubblicati ufficialmente. “Hampton Coliseum - Live In 1981” è il primo

titolo di questa fantastica serie, che inizia dal quel

magico tour americano del 1981 per la release

dell’album “Tattoo You”, in grado di fruttare ben

50 milioni di dollari in biglietti venduti. Saltiamo

con Mick Jagger sulle note di “Tumbling Dice,”

“Miss You,” “Brown Sugar,” “Jumping Jack Flash,”

“(I Can’t Get No) Satisfaction” e molte altre.

ROLLING STONES

L.A.

FORUM - LIVE IN 75

____________

DVD / DVD + 2 CD / DVD + 3LP

“L.A. Forum - Live In 1975”è il secondo titolo della

serie FROM THE VAULT direttamente dagli archivi

dei Rolling Stones; questa volta il tour di riferimento

è quello del 75, denominato “Tour Of The Americas

’75”, il primo con il nuovo chitarrista Ronnie Wood.

Dopo un paio di concerti di “riscaldamento” in

Louisiana il tour salpò alla volta di 44 date dal 3

giugno all’8 agosto 1975. Cinque furono le notti al

FORUM di Los Angeles dal 9 al 13 luglio, questa è

quella del 12 luglio, con tanto di audio restaurato e

nuovamente mixato da Bob Clearmountain.

Un documento imperdibile!

GENESIS

SUM

OF THE PARTS

____________

GENESIS

THREE

SIDES LIVE

____________

DVD / BLU-RAY

DVD / BLU-RAY

I Genesis si raccontano in un documentario che

ripercorre la loro incredibile carriera. ‘Sum of

the Parts’, contiene i contributi dei membri del

passato e del presente: Tony Banks, Phil Collins,

Peter Gabriel, Steve Hackett, Mike Rutherford

e Anthony Phillips. Prodotto da Eagle Rock

Film Productions e diretto da John Edginton il

docu-film racconta quella che è una straordinaria

avventura musicale, capace di esplorare il gruppo

dall’interno e di mettere in rilievo alti e bassi della

loro intera avventura. ‘Sum of the Parts’ contiene

anche il documentario ‘Together and Apart’

prodotto e trasmesso solo dalla BBC.

“Three Sides Live” è un documento filmato che risale al Novembre del 1981 durante il tour di “Abacab” in Nord America, originariamente pubblicato in

VHS per l’uscita sul mercato dell’omonimo album

dal vivo.

Fu reso disponibile come DVD solo nel box limitato

di “The Movie Box 1981-2007”. Prodotto in origine

in 16mm, il filmato è stato interamente restaurato

ed è finalmente disponibile come standard DVD e

Blu-ray per la prima volta in assoluto.

ERIC CLAPTON

PLANES, TRAINS AND

ERIC

____________

DEEP PURPLE

WITH ORCHESTRA

LIVE

IN VERONA

____________

DVD / BLU-RAY

DVD / BLU-RAY

La fedele testimonianza del tour di Eric Clapton

con la sua band in estremo oriente nel 2014 con

performance complete estratte dal tour oltre a

interviste con lo stesso Clapton e i membri della

band , durante prove, soundcheck, viaggi in treno

e in aereo; mostrandoci sotto ogni punto di vista

che significa andare “On the road” con Eric Clapton.

Concerto ripreso nella a dir poco spettacolare cornice della storica Arena di Verona. Questo concerto dell’estate del 2011 vede i Deep Purple esibirsi

nei loro classici più famosi con il supporto di una

intera orchestra .

Disponibile anche in alta definizione (Blu-ray) per la

gioia dello sterminato seguito dei DEEP PURPLE.

DOORS

FEAST

OF FRIENDS

____________

MONTY PYTHON

LIVE (MOSTLY)

ONE

DOWN FIVE TO GO

____________

DVD / BLU-RAY

Feast Of Friends è stato filmato nel 1968, come

primo ed unico film prodotto dai Doors sui Doors.

Ci offre una visione cinematografica che vede la

band on the road nel corso del tour dell’estate di

quell’anno.

Sebbene non del tutto completato il film fornisce

un approccio in pieno stile cinema veritè tipico degli anni 60 con spezzoni di concerti e riprese dirette

del gruppo nel loro habitat naturale.

DVD / BLU-RAY / DE LUXE

La reunion sul palco dei Monty Python per la prima volta dopo 30 anni è stato uno degli eventi del

2014. Ripreso dal vivo la sera finale del 20 luglio

dopo ben 10 performance alla O2 Arena di Londra

di fronte ad un pubblico di oltre 200.000 persone.

Tra i bonus troviamo i dietro le quinte dell’annuncio

della reunion del novembre 2013, della produzione

e del backstage alla 02 Arena delle serate del luglio

2014. Il tutto disponibile in alta definizione DVD,

Blu-Ray e in versione De Luxe con audio esclusivi

dello show in 2 CD e un libretto fotografico di 64

pagine.

www.edel.it

A DIVISION OF EAGLE ROCK ENTERTAINMENT LIMITED

eagle vision www.eagle-rock.com

4

OUTSIDER

OVERTURE

OVERTURE

di Max Stèfani

Torniamo al nostro progetto iniziale, che era quello di fare un giornale di alta qualità solo

per abbonamento. La discesa negli inferi delle edicole non era prevista né tantomeno voluta.

Di conseguenza questo numero di dicembre/gennaio esce normalmente nelle edicole italiane, ed è doppio, per dare a tutti voi che ci leggete il tempo per abbonarsi, per trovare 60 euro,

5 euro al mese, 16 centesimi al giorno, che possano allungare la vita di questo giornale fino

a che non saremo tutti vecchi e appagati di rock.

Da febbraio saremo solo in abbonamento.

So che per molti sarà un boccone amaro da digerire, perchè

anni e anni d’inefficienza della Posta ci hanno insegnato

a non fidarci, perché siamo abituati fin da quando cominciamo a leggere a rivolgerci all’edicola sotto casa, perché

comunque non crediamo nel prossimo.

Siano l’editore, la Posta, il postino, i vicini di casa, che sicuramente ci rubano la posta, il politico, il collega di lavoro etc.

Ma il mercato è cambiato e dobbiamo bene o male avvicinarci ai paesi più avanti di noi, dove le edicole non esistono

e i giornali vengono spediti solo per posta. Valga per l’Inghilterra o gli Stati Uniti.

Troppo dispendioso il percorso che porta questo giornale

sotto casa vostra. Alla fine per vendere le attuali 4000 copie

(comunque più dei vari ‘Mucchio’, ‘Blow Up’, ‘Rumore’) bisogna stamparne 15.000. E fa male buttare al macero

11mila copie! È uno spreco dannoso alla natura (quanti al-

beri inutilmente tagliati?) e alle nostre casse. Anche perché

dei 7 euro che costa la rivista ce ne arrivano a malapena

poco più di 3.

È un suicidio.

E non è neanche possibile ridurre la tiratura perchè se si

diminuisce porta con sé anche il calo delle vendite. Nessun

giornale regge 60mila edicole.

Inoltre, ciò ci consente anche di tornare alla stampa in ‘piana’ dei primi numeri, che offriva una risultato migliore.

‘OUTSIDER’ è un giornale di qualità nei testi. Nelle fotografie. Nell’impaginazione. E tutto questo merita anche

una qualità di stampa e di carta che ne faccia risaltare le

doti.

Resta comunque inteso che anche qualora non si raggiunga un numero di abbonati tale per garantire la sopravvivenza, verrà stampato nelle copie necessarie per tutto

il 2015, onde non lasciare nessuno a piedi.

OUTSIDER

Detto questo, passiamo alla

vivo che riporta il rock vemusica.

nato di country al massimo

Pare proprio che il disco dei

del suo splendore, con una

Pink Floyd abbia riportato

sequenza di canzoni che racin Italia la gente nei negozi

chiudono l’intero percorso

di dischi. Contenti per una

della cantautrice americana,

boccata di ossigeno necessadimostrando che quando l’iria. Solo per questo l’evento

spirazione si miscela a cuore,

andrebbe comunque festegesperienza, sentimento e tecgiato. Si parla anche di un

nica la mente vola.

loro passaggio a San Remo…

Lucinda che ha inizio 2014

Ma, come dice Michele Borgià ci aveva deliziato con

soi in facebook, c’è sempre

la ristampa dell’omonimo

un leggero velo di tristezza:

e seminale album del 1988,

“È proprio uno strano monche non solo annunciò l’ardo questo in cui per settimarivo di una voce di grande

ne sono stati riempiti media

significato per le arti e la

e social network di commenletteratura americana, ma

ti e notizie inerenti alla sua

segnò anche la nascita di un

pubblicazione come se si fosnuovo genere: l’alt country.

se trattato del miracolo della

L’incipit dell’articolo dice

liquefazione del sangue di

‘Troppo country per essere

San Gennaro (sostanzialrock - Troppo rock per essere

mente una bufala), mentre

country’. Può darsi, ma per

la pubblicazione dell’intefortuna il mercato italiano

grale dei Basement Tapes,

non è per lei fondamentache stanno al rock e alla mule. Ne può fare volentieri a

Sgomitando tra due life-style a Linate

sica popolare del ‘900 come

meno. Non noi però.

gli affreschi della cappella

Si prosegue con Tweddy,

degli Scrovegni stanno alla pittura del ‘300 e del primo riperché il suo nuovo disco con il nipote è l’ennesima chicca

nascimento, non se li sia filati praticamente nessuno”.

dell’ex leader dei Wilco.

Noi prendiamo l’occasione al volo per dedicare ai 5 uomini

A aprire la ‘wild song’ del mese, ovvero Hallelujah, fate

inglesi (la copertina a Gilmour non ha particolari signifivoi se nell’originale di Leonard Cohen o nella più famosa

cati, è solo un buon scatto) lo spazio necessario per rinverdelle cover, quella di Jeff Buckley.

dire una bella e lunga storia.

A chiudere un breve excursus sulle migliori uscite discoPoi a voi giudicare la qualità del disco che ha diviso come

grafiche di questo 2014. O scaricate o preparate il portafopochi.

glio…

Potrei suggerirvi di non trascendere visto che non esistono

E poi la solita messe di recensioni di dischi nuovi (ricorverità assolute nella musica? ...ognuno sente e si emoziona

datevi che noi aspettiamo sempre uno-due mesi rispetto

per chi ama.

ai nostri colleghi) come Neil Young, Brian Setzer, Damien

Comunque, per giudicare la qualità della critica rock locaRice, Mark Lanegan, Lucero, Jerry Lee Lewis etc, ristamle... per la metà i Pink Floyd muoiono con Barrett. Per l’altra

pe, vedi David Wiffen, Lowell George, George Harrison,

metà si fermano a Ummagumma, un disco che tutti gli auPaul McCartney, Ry Cooder, Big Star, Steve Ray Vaughan

tori definiscono, con un delicato giro di parole, una cacata.

etc., chicche della parte finale “Mixed Up”, cioè Marshall

Io e Trombetti ci siamo rotti la testa a cercare e tradurre il

Tucker Band, Quicksilver, Dave e Phil Alvin nel loro tour

meglio, onde fornire uno spaccato del ‘mondo Pink Floyd’

italiano da noi sponsorizzato, Bad Company, Sonnie Leril più completo possibile.

che etc.

Anche per questo mese è tutto. Ci vediamo fine gennaio,

Lucinda Williams meritava lo spazio che volentieri

ma state collegati sul nostro sito www.outsiderock.com o

gli concediamo. E a dirla tutta anche la copertina, anche

su facebook.

se purtroppo per lei, il tempo passa e non è più la fresca

cowgirl di fine anni ottanta. È un po’ stagionata ma con lei

Buon Natale e capo d’anno.

succede come con il vino di qualità.

Con affetto i vostri Jake e Elwood, Max Stèfani e GiancarDown Where The Spirit The Bone è un doppio album dal

lo Trombetti.

5

6

OUTSIDER

TITOLO ARTICOLO

SOMMARIO/POSTA

SOMMARIO N.19/20

DIC 2014/GEN 2015

4 EDITORIALE

6 SOMMARIO

+ POSTA

86 RECENSIONI

8

QUESTO MESE TOCCA A LISA

LE BLANC, WEEZER, NEIL

YOUNG, DANIEL LANOIS,

DAMIEN RICE, MARK LANEGAN LUCERO, SHOVELS AND

ROPE… INSOMMA NIENTE

MALE.

WILD SONG

QUESTA È LA NOSTRA ‘WILD

SONG’ DEL MESE. HALLELUJAH DI LEONARD COHEN MA

ANCHE DI JEFF BUCKLEY.

QUALE PREFERITE?

14

62

PINK FLOYD

48

L’OCCASIONE

DELL’USCITA DI THE ENDLESS RIVER, AL DI LÀ DI

COME LO GIUDICHIATE,

CI DÀ L’OPPORTUNITÀ DI

TORNARE PER LA SECONDA VOLTA NELLA STORIA

DI QUESTO GIORNALE

SULLA BAND INGLESE.

E CI SIAMO ALLARGATI

COME AL SOLITO.

JEFF TWEEDY

LUI È QUELLO DEGLI

UNCLE TUPELO E SOPRATTUTTO DEI WILCO.

INSOMMA UN NOME

TUTELARE DI QUELL’AREA DI ROCK AMERICANO VICINO ALLE SUE

RADICI. IL SUO NUOVO

DISCO CON IL NIPOTE

È ANCORA UNA VOLTA

INTRIGANTE.

POSTA

76

LUCINDA

WILLIAMS L’IDEA

ERA VERAMENTE DI METTERLA IN COPERTINA

MA L’OCCHIO ESPERTO

DELL’UOMO DEL MONTE

HA DETTO DI NO. CIÒ

NON TOGLIE CHE LA

SIGNORA AMERICANA

È UNA DELLE NOSTRE

FAVORITE DA QUASI 25

ANNI. E QUINDI LUNGA

INTERVISTA E BELLISSIME FOTO D’ANNATA.

OSCAR 2014

L’ANNO SCORSO ABBIAMO EVITATO QUESTA INUTILE SEQUENZA DI TITOLI

MA VISTO CHE CI AVETE

BACCHETTATO ECCO UN

40 DISCHI PER CUI È VALSA LA PENA SPENDERE

I NOSTRI PREZIOSI EURI.

E IN FIN DEI CONTI CI

SIAMO ANCHE DIVERTITI

A BUTTARLA GIÙ.

98 RISTAMPE

INEVITABILE SCRIVERE

DELL’ENNESIME REISSUE DEI

LED ZEPPELIN. POI DAVID

WIFFEN, JONI MITCHELL,

RY COODER, HARRISONE

MCCARTNERY, LOWELL

GEROGE, OASIS…

110 MIXED UP

FLEETWOOD MAC, PHIL

E DAVE ALVIN, UNPAIO

DI ADDITT COME JACK

BRUCE E ROAS, QUICKSILVER, MARSHALL TUCKEER,

CLAPTON, ROLLING STONES,

BAD COMPANY, HOUSE OF

CARDS…

129 WHO WE ARE

CHI SONO I DUE TIMONIERI

DI OUTSIDER MAX STEFANI

(JAKE “JOLIET” BLUES) E

GIANCARLO TROMBETTI

(ELWOOD BLUES)?

COSA È PREVISTO PER FEBBRAIO? FORSE TELEVISION,

ZZ TOP O GENE CLARK.

MAGARI MELLENCAMP. O CI

FACCIAMO DEL MALE CON

JACKSON BROWNE? BASTA

ASPETTARE PER SAPERLO.

[email protected]

Ciao Max ti ho già scritto quasi un anno fa per i complimenti e per il piacere di ritrovarti ancora sul campo, pronto per nuove sfide. Spiace sentire che potrebbe esserci la

possibilità di avere la rivista solo per abbonamento. Personalmente una rivista così bella non vorrei mai vederla

distrutta per infilarla nella buca delle lettere stretta e piccola. Già mi è spiaciuto vedere il cambio di carta che c’è stato

e vederla trattare male mi farebbe stare peggio. Pensa che

se la rivista mantenesse l’attuale impostazione editoriale e le stessa grafica sarei anche disposto a pagarla uno o

due euro in più, ma se passerete al solo abbonamento purtroppo sarò costretto a lasciarvi, con mio grande dispiacere.

God save our music.

Domenico (Torino)

Lo so, vecchio problema con il quale come editore mi scontro da 30 anni. Allargare la cassetta?

OUTSIDER

Grazie Max, ti seguo da tanti anni e sto adorando “Outsider”...

Sono un rocker bassofilo, ex venditore di dischi ventennale

(categoria estinta), a lutto per Jack Bruce ma felice di aver letto

di Berry Oakley e co. su Outsider. E complimenti sempre per la

coerenza.

Luca De Pasquale

Troppo buono Luca...grazie.. Tra un po’ anche i giornalisti/editori musicali saranno una categoria estinta.

Max! Spiacente per il ritardo. Mi ero distratto un po’.. e confesso di aver perso il filo da i tempi del “Mucchio”.

Ho scoperto Outsider al mattino presto, in edicola, lo scorso

numero (gli occhi, nonostante il torpore mattutino pre-caffè,

si sono autosbarrati su quella copertina..“Allman Brothers

Band”). La Foto, il nome, la veste essenziale ed imponente

allo stesso tempo del magazine.. Classe di altri tempi.., non vi

potevano essere dubbi. Ho aperto delicatamente la rivista.. Ed

eccomi qui.

Senza ulteriori preamboli. Mi abbono!. Cartaceo. Ovviamente.

Giusto per quella sublime sniffata mensile di rivista appena

stampata.

Mi abbono. Non intendo assolutamente saltare i Grateful

Dead!

Max, sarà pura nostalgia.., ma “Outsider” è eccezionale (nella

veste e nella sostanza). Come una bella e intelligente signora

ancora piacente…

Grazie e ciao.

Ah, dimenticavo. Avrei una domanda imbarazzante da porti.

Ma sino a che età può andar bene il Rock? Qual’è il limite per

evitare eventuali controindicazioni?

Michele Patanè

Limiti?

Salve, sono Maurizio. Ormai cinquantenne ma cresciuto con

tutti i primi numeri del ‘Mucchio Selvaggio’ e estimatore di

Max e di Giancarlo Trombetti, che conobbi più di trent’anni fa

nella sede di Radio Viareggio mi sembra si chiamasse e lui trasmetteva musica rock in piena notte.... e io sempre a seguirlo.

Ho trovato x caso in edicola Outsider e me ne sono innamorato subito, mi fa riprovare quei bei momenti di buona musica

passati e le foto delle copertine del Mucchio poi.... e ler ricordo

tutte... belle sensazioni. Ora voglio tutti i 16 numeri che ho

perso.

Grazie Max per essere tornato... e un caro saluto a Giancarlo di

cui possiedo a distanza di oltre 30 anni ancora le musicassette

di concerti registrati da lui del grande Frank Zappa...

Vi seguirò sempre

Grazie

Maurizio Lenzetti

Max is back. Finalmente ho trovato la rivista “Outsider” (numero 17….. ma ho già provveduto tramite l’edicolante a richiedere tutti i numeri pubblicati) esposta tra le altre, nella edicola

di fiducia della città in cui vivo (Isernia, per dovere di cronaca). Ho ritrovato Max tra le sue pagine. Sono diventato adulto

(musicalmente) leggendo il “Mucchio” e ascoltando la nostra

musica. Oltre i doverosi complimenti, tutti quelli che desideri,

ti chiedo caro Max di fare in modo che per ogni mese trascorso

la ritrovi lì, la mia nuova rivista, nella edicola della mia città.

Ennio Notardonato

Ciao Max. Eccomi qui a Linate, tornando a Bari dopo un viaggio

lampo a Londra per vedere i Blackberry Smoke in concerto. 2

ore di attesa per la coincidenza, entro in edicola senza grande

speranze: ma oddio, ho visto bene??? Che cos’e’ questa rivista?

Jerry Garcia in copertina? The Band? Grateful Dead? 70s British

pub-rock? Ducis in fundo una recensione dello stesso Blackberry Smoke??? Ma allora c’è speranza, esiste gente qui in Italia che

apprezza la grande musica del passato e del presente, che non

sente l’obbligo di seguire ciò che fa tendenza!

Incredibile, grande grande grande, un prodotto eccezionale, per

me supera anche i miei co-nazionali Mojo e Uncut che, per citare te stesso, hanno fatto “discesa negli inferi delle edicole” e

ora risultano scialbe e ripetitive. Grazie di cuore e un salutone

anglo-italiano! Many thanks!

Martin Baxter

Caro Max, Ho letto con interesse sull’ultimo numero di Outsider l’articolo sulle Jam Bands, ma devo farTi un appunto: mi

sarei aspettato uno specchietto che indicasse i migliori album

dal vivo di Grateful Dead, Govt Mule, Widespead Panic e Phish

da avere (o i concerti top da scaricare dal sito bt.etree.org); nel

“mare magnum” di centinaia di uscite occorre infatti una guida all’acquisto per orientare il navigante smarrito!

D’altra parte lo avevi già fatto per i Grateful Dead nel numero

393 di Mucchio Selvaggio dell’aprile 2000.

Complimenti per trasmissione (ops, la rivista) e mi auguro di

continuare a trovarla in edicola.

Baccio da Pisa

Ciao Max. Ho cercato Outsider di novembre a Roma nelle edicole centralissime di Piazza S. Silvestro, Piazza Colonna, Via

Veneto, Largo Argentina ma niente. E non è esaurito, non lo

conoscono proprio. Stessa cosa per San Lorenzo o Corso Trieste.

Solo oggi, venerdì 21 novembre, l’ho trovato, in un’edicola di

piazza Bologna, dove l’avevo cercato anche nei giorni scorsi.

Che si può fare?

Riccardo Tessari

A Roma siamo con quasi 1000 copie su 140 rivendite circa,

comprese quelle dell’Aeroporto. La copertura delle edicole servite è buona, ma tieni presente che su Roma ci sono circa 850

(?!?) edicole. Capisci xche andiamo solo x abbonamento?

Ciao, sarà che comincio ad invecchiare anche io, sarà che in un

mondo sempre più virtuale ed effimero si cerca di aggrapparsi alle poche cose materiali che ancora vengono prodotte con

qualità... sarà invece che la passione per il rock non muore mai

e alla fine ad una rivista come la vostra mi ci sono abbonato.

Grazie per l’ottimo lavoro e continuate così.

Bokal

Ciao Max, una cosa soltanto: grazie. Ho scoperto da poco (un

mese appena) la rivista, e sono impazzito. È bellissima, fichissima, oh sì, che goduria, ancora. straordinaria.

Io mi occupo di tutt’altro settore (sport), troppo spesso di bassa

qualità su giornali e riviste. Credo che la musica possa essere

trattata, proprio come lo sport, in maniera banale, superficiale,

scadente. Oppure no. Bello vedere che in giro ci sono prodotti

meravigliosi come quello che fate voi.

Complimenti.

Giorgio Burreddu

7

8

OUTSIDER

Photo: Claude Gassian

HALLELUJAH

OUTSIDER

WILD SONGS

LEONARD COHEN

HALLELUJAH

di Kim Ruehl

È una canzone scritta (con molti riferimenti ai testi biblici e all’Antico Testamento) e interpretata da Leonard Cohen nel 1984 sull’album Various Positions. Nel corso degli anni ne sono state fatte molte

reinterpretazioni, ad opera sia dello stesso Cohen, che ne modificava ripetutamente il testo (quella pubblicata nell’album Cohen

Live del 1994 manca per esempio della maggior parte dei rimandi

al testo sacro), sia di molti altri artisti. Se la prima cover fu del 1991,

incisa da John Cale (nel 2001 inclusa nella colonna sonora del film

d’animazione ‘Shrek’), la reinterpretazione di maggior successo, che

supera in notorietà anche l’originale, rimane ancora oggi quella di

Jeff Buckley, pubblicata nel 1994, nel suo unico album Grace.

I’ve heard there was a secret chord

That David played, and it pleased the Lord

But you don’t really care for music, do you?

It goes like this

The fourth, the fifth

The minor fall, the major lift

The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah…

9

10

OUTSIDER

HALLELUJAH

Prendetevi una pausa, lettori, ed alzate gli occhi al cielo, perché anche una

canzone di questo livello ha dovuto

sopportare interpretazioni assurde, al

limite del ridicolo. Cantata in maniera

fantastica da artisti del calibro di K.D.

Lang (nel 2006) o Jeff Buckley (nel

1994) prima di lei, è stata eseguita in

contesti tipo ‘American Idol’ o in talentshow per adolescenti tipo X-Factor che

ce la propinano nella versione di Buckley senza dare l’impressione di averne

colto minimamente il senso più profondo. Anzi, a volte ridicolizzandola.

Questa, pur splendida, è quella maggiormente conosciuta, e molti ‘alternativi’ di oggi, quelli fighi che non hanno

idea di cosa possa significare informarsi, scoprire, ricercare, approfondire,

sono convinti che Hallelujah sia stata

scritta proprio da… Jeff Buckley.

E non possiamo biasimarli del tutto,

visto che ha fatto parte anche di innumerevoli colonne sonore cinematografiche e di telefilm ed è stata inoltre

oggetto di un documentario del 2008

andato in onda su BBC Radio 2.

Quasi in contemporanea proprio nello

stesso anno la canzone fu riportata sotto i riflettori dall’interpretazione della

cantante inglese Alexandra Burke,

che ebbe la malaugurata idea di pubblicarla come singolo di debutto, subito

dopo aver ottenuto la

vittoria della quinta

edizione del talent

show inglese ‘X-Factor’.

Buckley ha preso dunque questa canzone da

un artista – Leonard

Cohen che la incise

nel 1984 per l’album

Various Positions –

che la eseguiva a mo’

di mantra rendendola quasi una forma di

meditazione, e l’ha

resa un drammatico

inno all’amore mentre

nel frattempo Cohen

ha cominciato a provato timidamente a

chiedere di grazia di

evitare di proporre altre versioni della sua

canzone.

Ma senza ottenere granchè.

Originariamente Cohen aveva scritto

circa ottanta versi per Hallelujah e l’ha

eseguita in diverse versioni.

Dylan ha detto che, nel backstage di

un concerto, Leonard Cohen gli aveva confidato di aver impiegato circa

due anni per completare la canzone e

l’autore stesso confermò poi l’episodio,

aggiungendo però di aver mentito, perché si vergognava di rivelare che in realtà aveva impiegato un tempo ancora

più lungo di quanto dichiarato.

Cohen descrisse le difficoltà nella

composizione citando un episodio in

particolare:

“Avevo riempito due blocchi degli appunti e ricordo

che ero al Royalton Hotel

a NYC seduto in mutande

sul tappeto, mentre sbattevo la testa sul pavimento

dicendomi ‘Non riesco a

finire questa canzone’”.

Il brano fu poi registrato con il produttore John Lissauer, ma ci furono molte

resistenze da parte della Sony a pubblicare il disco in quanto riteneva che

il materiale non fosse abbastanza buono. Cohen molti anni dopo aggiunse

così di considerare la popolarità ottenuta da Hallelujah attraverso i suoi

molti interpreti, come una sorta di

piccola rivincita nei confronti dell’iniziale diffidenza dimostrata dalla casa

discografica.

Peccato comunque che per i più esista

solo il testo cantato da Buckley, che

non rende a pieno la complessità della

storia raccontata da Cohen (nella quale il narratore racconta in terza persona la vicenda di Sansone e Dalila, cercando di cogliere dalla stessa il senso

delle proprie vicende personali).

Come prima cosa è interessante notare

come il pezzo ci racconti dell’esperienza di comporre canzoni.

Un ‘Re confuso’ compone un ‘hallelujah’ seguendo una progressione da

un accordo di quarta ad uno di quinta

facendolo cadere su uno di minore per

poi risalire con un accordo maggiore.

Questo è l’accompagnamento, ma il

cantato si muove un passo alla volta

su una scala maggiore. Ci parla di una

Jeff Buckley (Getty Images)

OUTSIDER

scontata frase musicale cantandola in

maniera prevedibile in modo da poter

raccontare una storia di amore altrettanto prevedibile – bastano i primi tre

versi a farci capire che c’è una donna

che lo prenderà, lo lascerà e gli spezzerà il cuore – dando vita ad una drammatica elegia.

Come era più che ovvio, si tratta di una

puttana; non c’è dubbio che sia così,

soprattutto dal momento che non si

lascia nemmeno far intravedere.

Ma non è questo il punto, anche se il

concetto è stato espresso dall’autore in

una forma poetica accattivante quanto convincente. La versione di Buckley consente a chiunque abbia anche

minime capacità vocali di eseguire il

pezzo indulgendo maggiormente alla

cifra emotiva. C’è dramma, sesso, lotta

di potere fra due amanti. Si

tratta di una storia fantastica,

dove il tema del sesso assume un ruolo fondamentale al

punto che Buckley omette di

proposito le due strofe della

versione originale che si riferiscono invece al tema della

redenzione. Lo stesso Buckley

dichiarerà in un’intervista

che “chiunque ascolti chiaramente Hallelujah scoprirà

che è una canzone che parla

di sesso, di amore, della vita

sulla terra. L’alleluia non è un

omaggio a una persona adorata, a un idolo o a Dio, ma è

l’alleluia dell’orgasmo. È un’ode alla vita e all’amore”.

Ma a parte la modifica nel testo è il

modo in cui Buckley affronta l’esecuzione della melodia che in genere

attrae altri cantanti e li spinge ad eseguirne una propria versione.

La sua registrazione comincia con un

lungo respiro, si direbbe più propriamente un sospiro. L’attenzione è tutta concentrata sul narratore. Nessun

sentimento si sviluppa nei confronti

della donna della quale si parla. È uno

sfogo bello e buono – la reazione ad

un torto subito da chi enfatizza altresì

la propria condizione di amante non

corrisposto. E l’emozione è così prorompente, il cuore così infranto, che

era indispensabile un sospiro, una

pausa prima di cominciare a raccontare. Prima di arrivare al verso più amaro

e dolente (“Tutto ciò che ho imparato

dall’amore è come difendersi da chi

ha già impugnato le proprie armi

per ferirti”) sembra manchi il respiro

quando la chitarra si affranca dal lussureggiante giardino di note continue

e tenute vive dalle pedaliere per tuffarsi in una passeggiata che nota dopo

nota riporta alla cima della tastiera

della chitarra. Ma quando

le dita stanno raggiungendo

la sommità, come volessero

sbirciare dalla cima del monte, il pensiero di spiccare un

balzo viene cancellato dalla

necessità di fare retromarcia

e l’artista rimugina sulla disapprovazione del suo stesso

comportamento.

Dopo il verso citato, Buckley

si affida alla sua chitarra

accelerando e sfruttando i

crescendo per dare spazio

al ruggito della sua voce, e

continua a svelare i segreti

dell’amore: “Non è un grido

disperato quello che tu odi di

notte – Non c’è nessuno che abbia ricevuto alcuna rivelazione – È solo un

hallelujah singhiozzato a sproposito”.

Il modo di cantare lascia trasparire un

interprete poco convinto delle parole

recitate. I versi stessi, peraltro, sono

poco convincenti quando vorrebbero

far credere che l’amore è una gigantesca e drammatica esplosione – un

evento, più che un lungo e difficoltoso

cammino -.

Ma qui dobbiamo fermarci un attimo

per cogliere per bene il significato.

‘Hallelujah’ è una parola adoperata in contesti di carattere religioso.

È composta da due parole ebraiche

e significa ‘pregare dio’.

Può essere un comando (i.e.:

‘devi pregare dio’) ma può

essere anche un’esclamazione di gioia. In quel verso in

cui Cohen parla di un ‘hallelujah’ distaccato al punto

da essere stentato, vuol fare

intendere, credo, che sia vivo

il bisogno di dare valore alla

fugacità della sensazione lussuriosa che si prova amando, piuttosto che disperarsi

per i dolori di cuore che la

condizione dell’amore può

riservare. Un tale senso di

gratitudine non è facilmente

raggiungibile, e così il poeta è

costretto a ripetere all’infinito la parola, come fosse un mantra cui alla fine

si è portati a credere.

11

12

OUTSIDER

HALLELUJAH

I versi selezionati da Buckley per la

sua versione della canzone mostrano

il protagonista, un re, e la sua amata,

dipinta come una bugiarda tentatrice

che ha solo in mente di usarlo. L’amore è un attimo fuggevole, certo non

qualcosa di duraturo, che l’amato lo

desideri oppure no. Se si pensa all’amore come ad un sentimento passeggero, è più semplice drammatizzare,

più facile rimpiangere, più immediato

desiderare ancora. L’aspetto fuggevole

di tale visione si dipana meglio attraverso il cantato, più ancora dell’aspetto interpretativo che vorrebbe inquadrare l’amore come parte di un tutto.

La drammatica apatia di Buckley si

scontra contro la realtà di Cohen.

Non è determinante il fatto che Buckley abbia tralasciato alcuni dei più

profondi versi di Cohen, è nell’intenzione che l’esecuzione di Buckley diverge da quella di Cohen.

Gli ‘hallelujah’ di Buckley si incastrano sia melodicamente che ritmicamente. Sono espressione di chi racconta, mentre nella versione di Cohen rimangono staccati dal dolore di chi soffre – e calamitano ogni attenzione su

se stessi. Nella registrazione di Cohen,

sono cantati da un coro che snocciola

le sillabe secondo il ritmo intrinseco

della parola, su tre note – verso l’alto

prima, per poi ricadere verso il basso

come le onde e la loro risacca, all’in-

finito – enfatizzando il finale ‘yah’

(‘dio’) come fosse il punto alla fine di

una frase. Cohen continua a cantare

anche fuori dal ritmo sottostante - mostrando attraverso la voce la sua incapacità di marciare a ritmo con la grazia

della preghiera. Non cerca di convincersi che si trattava di un amore su

cui continuare a contare come sembra

fare Buckley. Quella di Cohen è una

canzone di sfida; quella di Buckley

una non troppo velata ammissione di

impotenza. Questa sottile differenza è

quello che rende per me assurda la diffusione che ha avuto l’interpretazione

di Buckley, considerando che avevamo già quella di Cohen.

“Dici che ho pronunciato il nome di

dio invano – Ma se non lo conosco

Ciò che distingue questa

da ogni altra canzone

pop è che Cohen ha creato un’allegoria per poi

analizzarla dal di fuori

e condividere con tutti

una lezione imparata a

proprie spese.

nemmeno questo nome – Ed anche se

fosse così, a te poi, cosa importa? – C’è

un’esplosione di luce in ogni parola –

E non conta cosa tu abbia sentito – Il

sacro o il profano Allelujah”.

Questo verso sposta la questione di

amore dall’allegoria all’accusa. (la

versione di Buckley è tutta allegoria).

In altre parole, ciò che distingue questa da ogni altra canzone pop è che

Cohen ha creato un’allegoria per poi

analizzarla dal di fuori e condividere

con tutti una lezione imparata a proprie spese. Ciò che spesso rende una

forma d’arte tradizionale convincente, è la sua capacità di catturare l’attimo fuggente. Molte canzoni pop sono

come istantanee. Puoi interpretarle

come vuoi e lo stesso fatto che spesso

si tratta di affermazioni incomplete

mette in discussione la nostra pretesa di essere infallibili, e ci permette di

meditare insieme sul senso delle cose.

Se l’artista seguisse i propri pensieri

e li completasse con logiche quanto

personali deduzioni, finirebbe per allontanare quel pubblico che potrebbe

non avere avuto insegnamenti simili

da simili esperienze. Ma Cohen ha superato questo impasse, sviluppando

in ottanta versi una storia che racconta per filo e per segno dall’inizio sino

alla conclusione. Ci sfida a seguirlo

lungo il suo percorso. Ed è per questo

che Hallelujah ci prende più di altre

canzoni, perché inconsciamente noi,

come tutti i cantanti che continuano

a riproporla, abbiamo accettato la sfida, forse consapevolmente o forse no.

Facendoci dare una mano dalla solita

Wikipedia in lingua inglese (alla quale rimandiamo) moltissimi sono gli

artisti che hanno interpretato Hallelujah nel corso degli anni, oltre quelli

già citati. Già nel 2010 si contavano

circa 200 cover del brano registrate e

pubblicate ufficialmente. Numerosi

altri artisti hanno invece eseguito il

brano dal vivo, senza mai pubblicarne una versione. L’elevato numero di

cover, spesso realizzate per trasmissioni televisive o per le colonne sonore

di film, spinse alcuni critici e fan a

richiedere una sorta di moratoria per

fermarne l’uso, che Cohen commentò

nel 2009 dichiarando di considerare

eccessivo il numero degli interpreti

del brano. Nel gennaio 2012 Cohen

OUTSIDER

confermò di aver avuto in alcune

occasioni l’istinto di esporsi personalmente per fermare la continua

pubblicazione di cover del brano, aggiungendo però di aver poi cambiato

idea e di essere felice che il suo brano

venisse cantato da altri.

Nel 1988 un anno dopo l’uscita della

versione originale del brano, Bob Dylan ne fornì un’interpretazione dal

vivo durante un concerto al Montreal

Forum. Un’altra interessante versione del brano è quella realizzata dal

canadese Rufus Wainwright.

Il 12 febbraio 2010 viene cantata da

K.D. Lang alla cerimonia di apertura

dei XXI Giochi Olimpici invernali di

Vancouver.

Tra gli artisti più noti a livello internazionale che abbiano pubblicato una

versione di Hallelujah vogliamo citare Bono, Bon Jovi, Damien Rice,

Annie Lennox (nel 2007 cantò il

brano durante il programma televisi-

vo Taratata della TV francese), Sheryl

Crow, addirittura i nostri Elio e le

storie Tese (il 12 settembre 2001 aprirono il loro concerto al Palavobis di

Milano con una cover di questa canzone come omaggio alle vittime degli

attentati dell’1 settembre 2011 avvenuti il giorno precedente).

Nel 2007, dieci anni dopo la scomparsa di Buckley, la cover fu pubblicata

come singolo, ottenendo nel corso

degli anni seguenti un buon successo

commerciale, fino a raggiungere il disco di platino in Australia, Stati Uniti

e d’oro in Svezia e Nuova Zelanda.

In un sondaggio di ‘Rolling Stone’

americano, la versione di Hallelujah realizzata da Buckley è stata indicata dai lettori come le terza miglior

cover di tutti i tempi. Accidenti, non

ricordo quali fossero le prime due.

Forse due tra All Along The Watchtower di Dylan nella cover di Hendrix,

Black Magic Woman dei Fleetwood

13

Mac da parte di Santana, Mr. Tambourine Man sempre di Dylan da parte dei Byrds?

Oppure Respect di Otis Redding da

parte di Aretha Franklin, Stand By

Me di di Ben E. King interpretata da

John Lennon, With A Little Help

From My Friends dei Beatles cantata da Joe Cocker, Knocking on

Heavens Door dei Guns n’ Roses

sempre di Dylan, Nothing Compares

2 U classico di Prince cantato da Sinead O’Connor, I Heard It Through

The Grapevine di Marvin Gaye con

la voce di Fogerty, Twist And Shout

degli Isley Brothers fatta dai Beatles,

Gloria dei Them fatta da Patti Smith,

Downtown Train di Waits cantata da

Rod Stewart, Me and Bobby McGee

di Kris Kristofferson cantata da Janis

Joplin, Woodstock di Joni Mitchell

ripresa da CSN&Y, I Fought the Law

di Bobby Fuller di Strummer e soci.

Sto divagando. Lo so.

VINILI - CD - DVD - BOOKS

MAGAZINES - TOUR BOOKS

LP USATI

I VOSTRI CD ED

ACQUISTIAMO

TI

CONTAN

PAGAMENTI IN

RECORD RUNNERS · VIA ALBUZZI, 8 - 21100 · VARESE · TEL. 0332 234550 · www.recordrunners.it · [email protected]

www.myspace.com/recordrunners

www.facebook.com/recordrunners

Skype-name: recordrunners

14

OUTSIDER

196

1967

9677 (Get

((Getty)

Getty)

ty

y)

PINK FLOYD

OUTSIDER

IL FIUME INFINITO

PINK FLOYD

STORIE E SEGRETI

di Giancarlo Trombetti

Pink Floyd: ha un senso parlarne oggi? 38 anni sono trascorsi da The Piper at the Gates of Dawn e 31 dal vendutissimo The Dark side of The Moon.

Tenendo conto a) delle aspettative di The Endless River, il

nuovo album dei Pink Floyd targati David Gilmour, Rick

Wright e Nick Mason b) a naso in sù sotto la gigantografia

della copertina appesa in via Turati, all’incrocio con via

Moscova, a Milano c) della loro ombra che ancora si stende

su molto del rock degli ultimi anni, specie ‘post’, diremmo

proprio di sì.

Non sono ovviamente brani nuovi, nascono dalle sessioni di registrazione del 1993 per l’album The Division Bell,

quindi suonati da David Gilmour, Nick Mason e da Rick

Wright (scomparso nel settembre del 2008).

Un album essenzialmente strumentale diviso in “quattro

parti” con una canzone, Louder Than Words, il cui nuovo

testo è stato scritto da Polly Samson.

Era dunque opportuno nella filosofia di questo giornale,

che consiste comunque nel rivangare il passato della nostra musica cercando di mettere a fuoco cose all’epoca impossibili, raccontarvi da diligenti cronisti storie dei vecchi

Pink Floyd. Attraverso articoli/interviste/recensioni dell’epoca (non ultime quelle terribili di ‘Ciao 2001’).

Non è la prima volta che torniamo su di loro, il numero 2/3

di ‘Outsider’ è lì ad aspettarvi. Buona lettura.

15

16

OUTSIDER

PINK FLOYD

Esistono leggi non scritte nel mondo

musicale. Difficile abituarsi, ancora

più duro accettarle. Ma stanno lì, sotto

gli occhi di tutti, molto più facilmente

dentro le orecchie e fuori dei cervelli

non pensanti. Forse la cosa più difficile nell’ambiente musicale è convivere

con i giudizi degli Esperti; per un appassionato imparare a fidarsi e lasciarsi

guidare dalle parole e dai consigli di un

critico è come scegliere di mettersi nelle mani di un medico o di lasciar guidare l’amico ubriaco di cui non ti fidi.

In ogni caso una prova stressante e che

necessita di coraggio, oltre che di tempo, di molte, ripetute letture di molti,

troppi giornali contenenti i giudizi che

tanti decideranno, a scatola chiusa,

di far propri. Entriamo a gamba tesa

sull’argomento: parliamo dei Pink

Floyd. Dovendo seguire la critica, già

dopo il primo album, l’unico con Barrett a pieno regime, inizia o inizierebbe la parabola discendente del gruppo.

Scartate a priori produzioni minori

come le colonne sonore senza neppure

domandarsi perché queste venissero

elette da musicisti ancora da formarsi e

insediarsi nel mondo del rock, al massimo si arriva ad accettare Ummagumma. Dopo di esso, il diluvio.

Eppure la storia racconterebbe altre

vicende. Se solo si andasse ad approfondire la valanga provocata dalla

slavina dei Pink Floyd, si potrebbe anche arrivare a capire che l’importanza

della portata della loro musica sia andata ben oltre qualsiasi disquisizione

critica. Senza i Floyd non sarebbe nato

il Krautrock; d’accordo, liberissimi di

vederla come una liberazione, ma suggeriremmo di approfondire l’argomento prima di gettarlo dalla finestra.

Senza i Floyd sparirebbe la vena centrale della ‘psichedelia’ dal novanta

per cento dei gruppi di fine sessanta

in poi; di qua e di là dall’oceano. Senza

l’evoluzione della loro musica, infine,

oltre a cambiare l’approccio di molti

musicisti dediti alle sole colonne sonore cinematografiche, lo stesso movimento ‘progressivo’ avrebbe seguito

un’altra strada. In ultima analisi, molte tematiche introspettive e contenuti

strettamente personali, delicati, non

avrebbero raggiunto il grande pubblico, portandolo a riflettere. Eppure

parlare di Pink Floyd è ritenuto superfluo, arcaico, inutile. La loro musica

ridondante, barocca, auto gratificante,

eccessivamente piena di orpelli. Vero?

Mah, se ad affermarlo fossero gli aman-

ti dell’uno, due, tre, quattro e giù con

lo stesso accordo per due minuti, non

ci sarebbe niente di strano: le sole introduzioni strumentali dei Floyd durano, in genere, più di un intero disco

amato da costoro. Il guaio è che molti

altri hanno cercato, diciamo negli ultimi 45/50 anni, di togliervi dalla vista

e dalle orecchie l’enorme portata creativa della musica cui i quattro, poi tre,

poi due Pink Floyd hanno dato vita. Il

gioco ridicolo del massacro “a prescindere”, la macchina perfettamente oliata della denigrazione è ripartita con la

batteria perfettamente carica al primo

giro di chiave: al solo annuncio della

pubblicazione di The Endless River

l’ultimo, in tutti i sensi, album dei Pink

Floyd.

Nessuno ne aveva udito una sola nota

che il web e i giornaletti già lo descrivevano come un inutile appendice. Roba

che lo Shining di Dan Torrance a confronto è uno scherzo. “È la pubblicazione di scarti di venti anni fa!”, si è subito

detto. Nessuno vi ha spiegato, però, che

la maggioranza degli artisti sovra produce e recupera in seguito materiale di

anni prima, nessuno vi ha specificato

che l’intera carriera dei Floyd stessi è

basata sulla composizione e sul recu-

OUTSIDER

pero successivo di idee e linee musicali

sviluppate anni dopo, nessuno vi ha

specificato che, di fatto, Endless River

era già pronto vent’anni fa, dovendo

essere nelle intenzioni iniziali The Division Bell un disco doppio composto

di soli strumentali la seconda parte;

proprio come Endless River. Nessuno

vi ha detto infine che a selezionare e rivedere con senso logico gli strumentali

che compongono il disco fosse stato

chiamato Phil Manzanera, non un

produttore ma un musicista intelligente e lucidissimo, pignolo e pianificatore. Uno che si sarebbe rifiutato di tirar

fuori una mera collezione di banalità

strumentali se avesse dovuto piazzarci

il proprio nome in calce. Nessuno vi

ha mai fatto notare che l’intera storia

del gruppo (e non giusto un paio di

episodi) sia stata condizionata e guidata, nel bene e nel male dalla presenza

– e dalla assenza – proprio di quel Syd

Barrett che, cottosi il cervello, aveva

obbligato i restanti compagni a metterlo da parte con la morte nel cuore. Ed in

un mondo musicale in cui chiunque

passa sul cadavere del migliore degli

amici, vedere e sentire cantare il dolore

della perdita di un amico per tutta una

vita è raro. Unico. Rispettabile.

Il più grande successo commerciale dei

Floyd, quel Dark Side of the Moon che

viene ancor oggi giudicato con sufficienza per la sola presenza di un paio

di ritmi orecchiabili, come se la buona

musica dovesse essere per forza inafferrabile, era sostanzialmente dedicato al tema della follia, della perdita di

coscienza, ancor prima che un intero

disco, Wish You Were Here divenisse

l’esaltazione finale, assoluta, del tema

della scomparsa, dalla copertina, alle

foto interne, ai testi, ai titoli delle canzoni. I Pink Floyd non erano mai riusciti a superare il dolore della perdita di

Barrett, così come oggi, a otto anni dalla perdita definitiva di Rick Wright,

si ritrovano a piangere e a dedicare al

tastierista l’ultima pietra del loro, vero

e reale, muro separatore: la morte.

Endless River è l’ultima possibilità di

ascoltare Wright insieme ai due restanti Floyd, David Gilmour e Nick

Mason, di sentirli ancora insieme

come un gruppo, seppur a vent’anni da quei suoni e con la certezza che

non potremo mai più vederli esibirsi

dal vivo per presentarceli. Una storia

lunga cinquanta anni, una vita, che si

chiude definitivamente a meno di imprevedibili strette di mano con l’ego in

perenne espansione di Roger Waters,

il Giuda pronto a rinnegare qualsiasi

ex-compagno; salvo poi piangerne la

mancanza.

BOOKS

IL FIUME INFINITO

TUTTE LE CANZONI DEI PINK FLOYD

È uscito a metà novembre il nuovo “imponente” lavoro dei Lunatics, cinque appassionati di diverse parti d’Italia ed esperienza varia (dai quindici ai trent’anni di

collezionismo) che sembrano aver dedicato la loro vita ai Pink Floyd.

Questa è la seconda saga, a due anni dal precedente best seller “Pink Floyd Storie e Segreti”. La nuova opera affronta con una profonda indagine storiografica

l’intera produzione musicale del gruppo (comprensiva di inediti e progetti mai

ufficialmente registrati) lungo quasi cinquant’anni di storia. Traccia dopo traccia,

album dopo album, anno dopo anno: un mirabile resoconto di oltre trecento pagine che dalle formazioni giovanili fino al nuovo disco,dispiega l’intera vicenda

compositiva del gruppo, analizzando genesi, contenuti e retroscena di ogni canzone dal ‘65 al 2014.

Il libro si candida per diventare un’opera fondamentale della pubblicistica legata

ai Pink Floyd. Altro libro consigliato, che forse potete trovare in qualche bancarella dell’usato, sarebbe “La storia dietro ogni canzone dei Pink Floyd” di Cliff

Jones, pubblicato dalla Tarab fiorentina nel 1997.

No, dimenticatevi di quello che vi hanno detto e cercate di andare oltre tutto

quello che non vi hanno raccontato.

Smettete di fidarvi di chi vi ha spiegato

che un concerto dei Pink Floyd fosse

solo una grande esibizione circense,

quando in verità era un eccezionale

spettacolo di musica da vedere meraviglioso, con pochi confronti. Scordatevi i

fiumi di fesserie che vi hanno fatto leggere quelli che dei Floyd non hanno

mai avuto un disco in casa dopo The

Piper at the Gates of Dawn e che non

li hanno mai visti suonare dal vivo. Fidatevi delle vostre orecchie. Abbassate

le tapparelle, lasciatevi trasportare su

universi oscuri, andate oltre le parole

e superate il muro della fantasia. Gruppi come i Pink Floyd ne nascono uno

ogni cento anni. A voi la fortuna di

avervi assistito.

PINK FLOYD

LINE UP

1964 – 1965

Syd Barrett / Bob Klose / Nick Mason /

Roger Waters / Richard Wright

1665 – 1967

Syd Barrett / Nick Mason / Roger

Waters / Richard Wright

1967 – 1968

Syd Barrett / David Gilmour / Roger

Waters / Richard Wright

1968 – 1979

David Gilmour / Roger Waters /

Richard Wright /Nick Mason

1979 – 1985

David Gilmour / Roger Waters /

Nick Mason

1987 – 1990

David Gilmour / Nick Mason

1990 – 1995

David Gilmour / Richard Wright /

Nick Mason

2005

David Gilmour / Roger Waters /

Richard Wright /Nick Mason

17

18

OUTSIDER

PINK FLOYD

4 marzo 1967 (Cyrus Andrews/Getty Images)

OUTSIDER

19

ANALISI FLOYDIANA

UN DONO DI DIO

di Jim Green // Trouser Press // maggio 1980

I Pink Floyd sono particolarmente strani. E non parliamo del gruppo ma anche del modo in cui sono

stati guardati dal mondo del rock. Qualsiasi siano le motivazioni, la differenza tra il gruppo che ha

registrato See Emily Play e quello che ha dilapidato una fortuna elaborando The Wall non è semplicemente il risultato del trascorrere di tredici anni.

Il pubblico, specialmente in America, pensa ai Pink Floyd

come se fossero due gruppi differenti. Il primo – ammesso che

i ragazzi ne siano davvero a conoscenza – viene aggregato

alla fine dell’invasione di rock inglese, come gli Zombies, o

con l’inizio dell’era psichedelica, come se fossero stati un cosa

tipo i Thirteenth Floor Elevator o una cosa simile. Il secondo è classificato tra i sostenitori convinti del rock progressivo come gli Yes o le perversioni successive come gli Styx.

Adesso se ne profila un ipotetico terzo: un gruppo con una

classe a se stante.

Come si sia riusciti ad andare oltre – o almeno come il primo gruppo divenne il secondo – può essere individuato al

meglio seguendo l’evoluzione dei Pink Floyd su vinile. Erano stati in circolazione per un paio di anni come Sigma 6 e

Megadeath prima di emergere ma non come i pop-rocker

psichedelici del loro primo disco; il loro nome non era l’appellativo di qualche ipotetico uomo nero venusiano ma piuttosto la combinazione dei due nomi di due semi-sconosciuti

bluesmen americani, Pink Anderson e Floyd Council. Al

tempo in cui cambiarono nome suonavano brani blues vecchio stile sull’onda di quello che facevano Alexis Korner e

John Mayall con i Bluesbreakers e pezzi jazz (sull’onda della

Graham bond Organisation), anche se facevano già ‘strani’

trattamenti agli originali.

Il Capo Istigatore era il chitarrista Roger “Syd” Barrett entrato a far parte del gruppo nel periodo in cui cambiava nome. Il

bassista, George Waters preferiva usare il suo secondo nome,

Roger, ma chi aveva mai sentito parlare di un gruppo con due

Roger? Poi Barrett iniziò a usare il soprannome Syd Barrett

iniziò anche a comporre. E i risultati furono vendibili ma anche disegnati dalla sua strana immaginazione e dall’approccio strumentale fuori dal comune del gruppo. Si interessarono anche nei giochi di luce, dato che Barrett, un ex- studente

di scuola artistica, aveva deciso di evolvere la sua nozione

di “suono dipinto”. Quando si iniziò a parlare di loro, i Pink

Floyd erano psichedelici come suggeriva il loro nome.

Inghilterra, inizi del 1967: Hendrix rotolava nelle classifiche

dentro una Purple Haze; Carl Wayne dei Move cantava I

Can Hear The Grass Grow; i Beatles si facevano una passeg-

giata lisergicamente amplificata giù per Penny Lane fino a un

campo dove abbondavano le fragole insieme ad altre sostanze.

I Floyd, finanziati dal direttore dell’UFO club, un club molto

frequentato dal gruppo, incidevano un singolo nella speranza di adescare una casa discografica. La EMI abboccò e spinse il singolo dentro la tempesta di quel mercato con la sua

etichetta Columbia. Arnold Layne è un breve racconto acido

di un furto notturno di biancheria intima. Il basso pulsante,

l’organo indemoniato e le percussioni con l’eco costruiscono tensione e intensità emotiva finché i cori autoritari non

ammoniscono “Arnold Layne non farlo più”. Il conflitto tra

la ricerca del desiderio e il suo impedimento da parte di un

ipocrita senso di autorità è cosa che echeggerà più in là nello

sviluppo concettuale del gruppo.

Arnold Layne riuscì a spingere il suo ritmo nei primi venti

singoli inglesi. Ma il grande colpo lo fece il successivo, See

Emily Play. La prima produzione, ovviamente non sotto l’egida della EMI, era stata gestita da Joe Boyd, che avrebbe

lavorato in seguito con artisti meno bizzarri come i Fairport

Convention; il primo singolo sponsorizzato dalla casa discografica venne seguito da Norman Smith. Essenzialmente

un ingegnere, Smith mostrò di essere un produttore comprensivo con i Floyd. Incorniciò il ritratto del ritiro di una ragazza dalla realtà all’interno della sua immaginazione sfruttando la quantità di effetti sonori inconsueti per cui i Pink

Floyd stavano diventando noti: i tocchi stravaganti di chitarra di Barrett, le tastiere eccentriche di Wright e la ragnatela

del basso di Waters, con la propulsione della batteria di Nick

Mason. Fu l’inizio brillante di una lunga relazione tra Smith

e il gruppo; alla metà dell’estate il singolo (n.6) stava gomito a gomito nei primi dieci con cose tipo A Whiter Shade of

Pale dei Procol Harum. Nel frattempo i Floyd avevano già

iniziato a incidere il loro primo album agli studi di Abbey

Road della EMI. Sistemati nello studio a fianco c’era un altro

gruppo con cui Smith aveva lavorato nel suo periodo psichedelico: i Beatles stavano registrando Sgt. Pepper. Va da sé

che per quanto fosse psichedelico per i Beatles, Sgt. Pepper è

più accessibile del Piper at The Gates of Dawn dei Pink Floyd

– ma in quel periodo molto della psichedelia dei Beatles era

20

OUTSIDER

PINK FLOYD

blanda, o al massimo guardata da dietro a una tendina grazie

al produttore George Martin. I Pink Floyd ed in particolare

Syd Barrett non potevano essere inquadrati così efficacemente e Norman Smith non ci provò nemmeno. Piper trabocca di

una miscela inconvenzionale di racconti di fantasia e luoghi

comuni (The Gnome, Bike), un elegante misticismo (Chapter

24), una oscura atmosfera (Lucifer Sam), tutte arrangiate ed

eseguite in modo evocativo; l’idea del suono dipinto non era

una semplice scusa per uno spettacolo di luci.

Degne di nota particolare sono Astronomy Domine e Interstellar Overdrive, due brani lunghi e essenzialmente strumentali. Con questi brani di quasi dieci minuti i Pink Floyd

crearono un precedente che avrebbe permesso a molti gruppi

sbagliati di stiracchiare improvvisazioni registrate a lunghezze faticose. Ma i Floyd non erano pesantemente solisti, una

cosa tipo “guarda come sono fichi i miei solo”; un creativo

unicamente folle come Barrett avrebbe potuto difficilmente

considerare la sua musica in questi termini banali. Queste altro non erano che più ampie sollecitazioni di suoni come Pow R

Toc H e Take Up Thy Stethoscope and Walk, che contenevano

comunque sezioni strumentali.

Piper ebbe un grande successo

nelle classifiche degli album in

Inghilterra (n.6) come Emily l’aveva avuto nei singoli, un notevole riconoscimento dato che né

Emily o Arnold apparivano sul

33. I Floyd erano adesso stelle

riconosciute. Ma quasi due mesi

dopo che Piper era stato pubblicato, il terzo singolo dei Floyd,

Apples and Oranges/Paint Box,

divenne il loro primo fallimento

totale. Entrambe le facciate erano complicate, più graziose dei

consueti Floyd e con una punta

di influenza dei Beatles, ma con

nessuna delle due, adatta a essere un singolo.

Arrivato alle calcagna di un

rapido successo il fallimento

del singolo scoraggiò Waters,

Wright e Mason ma fu una vera

frustrazione per Barrett. La sua

spiacevole dissoluzione come

uomo nell’inverno del 1967/68

condusse all’aggiunta del chitarrista David Gilmour e, poco

dopo, anche all’estromissione di

Barrett. Anche se i tre non lo abbandonarono completamente,

assistendolo nelle sue avventure da solista.

Le due Scream Your Last Scream e Vegetable Man di Barrett

– del tutto appropriate – venne-

ro trasmesse nellla Top Gear della BBC ma mai pubblicate.

Al contrario lo venne la It Would Be So Nice di Wright con

la sua benevola celebrazione della vita. Anche questo brano

non andò da nessuna parte, facendo immaginare che nessuno volesse sentir parlare dei Pink Floyd senza Barrett. Ma il

gruppo raddoppiò gli sforzi e più in là nel corso dell’anno prepararò A Saucerful of Secrets.

Un disco salutato come un capolavoro da alcuni, e maltrattato da altri che ci videro solo un insieme di musica sbiadita e

noiosa. Data la natura di transizione del disco, molto del contenuto risultava decisamente valido allo scopo, che era decisamente ambizioso per i tempi. Gilmour ricopriva un ruolo

del tutto creativo nei nuovi Floyd e Waters prendeva il toro

per le corna, emergendo come il creativo del gruppo. Quel

che lui ed i Pink Floyd avevano scelto di fare era la musica

riservata, evocativa di Interstellar Overdrive. Navicelle spaziali veloci si muovevano lentamente comparate alla vastità

dell’universo; e anche se Mason picchiava con rispettabile

OUTSIDER

ritmica, la musica si muoveva lentamente intorno a lui. Le

tastiere di Wright erano in primo piano nelle immagini panoramiche del suono cosmico.

Si trattava di una mossa

che si allontanava dall’influenza di Barrett nonostante ci fossero un paio

di saluti: Corporal Clegg,

scritta da Waters in modo

sarcastico e barrettiano,

e la Jugband Blues dello

stesso Barrett che chiudeva

l’album con ironia gentile, quasi di buon umore.

La sua influenza nel Pink

Floyd svaniva ma la sua

ispirazione e lo spettro del

suo declino, no. Il pubblico

dei Pink Floyd era scivolato da un mercato commerciale di massa a quello

che stava diventando un

luogo progressivo e sotterraneo. Point Me At The

Sky , pubblicata nel tardo

1968, sottolineava il mutamento. Era il brano più

commerciale del gruppo

da See Emily Play e scavava in più di una passeggera

somiglianza a Lucy In The

Sky With Diamonds – anche se pur più dura e rumorosa – ma non sfondava tra

gli acquirenti dei 45 giri. La

seconda facciata, Careful

With That Axe Eugene, decisamente più in linea con

Saucerful, divenne uno

dei brani favoriti dal vivo.

Questo fu il loro ultimo

singolo in Inghilterra fino

a Money nel 1973.

In America, la Capitol

records, pur convinta di

spingere qualsiasi gruppo

venisse

dall’Inghilterra,

non aveva idea di cosa fare

con i Pink Floyd. decisero

di piazzarli nella loro sussidiaria alternativa, a bassa

priorità di promozione, la

Tower, che era il cimitero

per gruppi come Chocolate Watchband, Standells, i Them post-Van Morrison e varie colonne sonore

cinematografiche. Piper venne significativamente stravolto:

pezzi vennero rimossi, inclusa la brillante Astronomy Domi-

21

ne, e anche ripiazzati nella sequenza: Interstellar Overdrive

messa sul lato due dell’album e See Emily Play inserita come

brano iniziale. Emily era un singolo minore ma i Floyd restavano un qualcosa di oscuro, anche nel relativamente piccolo, se pur crescente,

mercato underground.

The Piper si fermò al n.131

delle charts USA, quando

qualsiasi disco inglese arrivava nei primi 50 posti.

Al tempo del terzo album,

More, i Pink Floyd erano

stati spostati dalla Columbia in Inghilterra alla nuova e progressiva Harvest.

More era un infelice risultato dell’entusiasmo di

Waters di vedere i Floyd

diplomati dalla loro fama

multimediale al mondo

delle colonne sonore. Seccati di non esser riusciti

a mettersi d’accordo con

Stanley Kubrick per la

colonna sonora di 2001,

Waters si gettò sulla possibilità di farla per More.

Forse quella delusione,

unita alle limitazioni di

lavorare per un film mediocre, spiegano i risultati

fiacchi. Cymbaline è sommessamente deliziosa; The

Nile Song una convincente proiezione di libidine e

furia e Ibiza Bar presagisce

il loro successivo stile rock.

Ma la maggior parte del

disco è privo di indirizzo

e trascurabile e incapace

di stare in piedi da solo.

I Floyd ebbero anche un

coinvolgimento abortito

con lo Zabriskie Point di

Antonioni, finendo con

il concedere tre brani per

la colonna sonora inclusa

una rivisitazione di Eugene lì chiamato Come in

Number 51 Your Time Is

Up.

Con la pubblicazione del

disco successivo, Ummagumma, la Capitol mise

in piedi una etichetta Harvest negli Stati Uniti e dato che i

sessanta diventavano i settanta, l’America organizzò un adeguato lancio dei Pink Floyd che portò la band al n. 74 delle

22

OUTSIDER

PINK FLOYD

charts. Il disco doppio era metà dal vivo e metà di studio. La

parte dal vivo mostrava il suono sofisticato del palco e documentava l’evoluzione di Eugene in un lavoro di coerenza e

potenza solo accennato nell’originale. Il disco conteneva anche una interpretazione fedele e emozionante di Astronomy

Domine mentre Set The Controls For The Heart Of The Sun e

Saucerful Of Secrets suonavano agili ma relativamente poco

spettacolari, eccezion fatta per quelli che desideravano testare

le proprietà del loro impianto hi-fi, che in quegli anni stava

esplodendo sul mercato di massa, ponendo finalmente fine a

impianti di ascolto che di stereo avevano ben poco.

Il disco di studio dava a ogni Floyd un quarto di disco. Un

capolavoro di autoindulgenza, seppur interessante a tratti;

la Narrow Way di Gilmour sarebbe stata eccellente se di soli

quattro minuti invece di dodici. Ummagumma comunque

ottenne in Inghilterra risultati insperati da tutti, vista la difficoltà del progetto, arrivando al n. 5.

Il giovane pubblico rock alla moda americano non aveva ancora sentito nulla come i

Pink Floyd, nonostante le esperienze di band

come i Grateful Dead, e la propensione tecnologica del gruppo impressionava molti;

anche i rumori elettronici di Waters riuscivano a esaltare molti stonati entusiasti dello

stereo. Negli anni successivi Ummagumma

sarebbe diventato più di una istituzione nelle

camerate dei college in tutto il Paese come le

pipe per l’hashish e gli Zap Comix di Robert

Crumb.

L’autunno del 1970 fu ravvivato dall’uscita

di Atom Heart Mother, anticipato quell’estate al Festival di Bath. L’album risultò una

pietra miliare per molti motivi. Precedentemente, all’inizio dell’anno, Waters aveva

aiutato il suo eccentrico amico Ron Geesin

a comporre e suonare la colonna sonora per

The Body; The Womb Bit, Bridge Passage

for Three Plastic Teeth e altre sono raccomandate per quelli che non ne hanno avuto abbastanza dei rumori animali di Waters

su Ummagumma. Geesin restituì la cortesia

componendo, insieme ai Floyd, la lunga suite che dà il titolo al disco; questa era la prima

volta che un estraneo riceveva credito su un

album del gruppo, e l’ultima fino a The Wall.

Il disco segnava anche un cambio nelle relazioni tra Norman Smith ed il gruppo. Smith

aveva prodotto il solo disco di studio di Ummagumma; i Floyd si erano gestiti la parte

live da soli. Su Atom Heart Mother, Smith recedeva a produttore esecutivo. I Pink Floyd

si sentivano ora sufficientemente sicuri in

studio da non aver bisogno dell’aiuto di un

estraneo.

Comunque non si accontentarono di farla

facile. Atom Heart Mother è un complicato

quadro di un gruppo, dei cori, fiati e dei caratteristici trucchi di studio. Una miscela di

rock, classica e musica sperimentale, con melodia e dissonanze e che include alcuni passaggi raffinati e vagamente intesi

per essere – qualche volta in modo ruffiano – uno sguardo al

ciclo della vita animale, o qualcosa di simile. E quel “qualcosa di simile” è il problema, dato che Atom Heart Mother

è concettualmente impenetrabile o semplicemente confuso.

Nonostante la mancanza di entusiasmo della critica, suscitò

interesse nei circuiti di musica classica, che casualmente condussero i Pink Floyd ad apparire al Festival di Musica Classica

di Montreux. I fans dei Floyd ritennero che fosse un bene; se

non avessero avuto il tempo per eseguire Atom Heart Mother, avrebbero potuto attaccarsi alla delicata ballata If di Waters, alla tronfia ma godibile Summer of ‘68 di Wright o l’eccellente e bizzarra Fat Old Sun di Gilmour, per non ricordare

quella sorta di audio-verità di Alan’s Psychedelic Breakfast.

Insieme ad Ummagumma, Atom Heart Mother rappresenta la scala di creatività del gruppo al punto massimo del suo

OUTSIDER

equilibrio; gradualmente, da qui, Waters avrebbe ampliato la

sua influenza, incominciando dal successivo Meddle.

Fu anche il loro primo n.1 in UK e anche in America scalò le

vendite fino al n.55.

C’è un anno di buco tra Atom Heart Mother e Meddle, riempito con la pubblicazione di Relics, con

sottotitolo A Bizarre

Collectionof Antiques

& Curios. La EMI olandese aveva già pubblicato un best of, più tardi ripubblicato nella

serie Masters of Rock,

che includeva Apples

and Oranges, It Would

Be So Nice e la bellissima seconda facciata del singolo di See

Emily Play: Candy and

a Currant Bun, un’irriverente parodia del R

& B tosto che traspariva nei primi periodi

del gruppo. Da parte

sua, Relics conteneva

la versione originale

di studio di Eugene ed

un tosto, blueseggiante ed inedito Biding

My Time.

Point Me At The Sky

apparve solo su un

promo radiofonico statunitense ed un altro

brano chiamato Embryo apparve su un

promozionale inglese

della Harvest, adesso

introvabile.

Meddle tramutò la già

mancanza di entusiasmo della critica in

un esplicito disprezzo.

E non è difficile comprendere il perché;

dopo Atom Heart

Mother – che, seppur

incostante, era almeno avventuroso – l’ultima proposta dei

Floyd sembrava blanda e risciacquata. In realtà soffre in paragone nei confronti di molti album dei Floyd, ma nel mezzo

di noiose ballate, miscugli di jazz, ritagli e privi di indirizzo

country blues, Fearless accumula un’emozione curiosa, contagiosa mostrando una forza risoluta e con l’intermezzo di una

folla che canta You’ll Never Walk Alone. La lunga Echoes che

riempie tutta la seconda facciata, sviluppa un’eloquenza piacevole, gentile, specialmente dopo ripetuti ascolti. Queste due

composizioni divennero tra le favorite dei Floydiofili.

23

Secondo quanto riportato dalla stampa al tempo, nella band

circolavano brutti risentimenti. Questo potrebbe spiegare

perché il progetto successivo fosse un’altra colonna sonora

per un film intitolato La Vallee, che i Pink Floyd intitolarono

Obscured By Clouds. Atipico, per i Floyd, nella sua convenzionalità l’album ha i suoi momenti positivi: The Gold It’s In The... ,

Wots...uh The Deal, Childhood’s

End e Free Four. Il suo successo (n.6

in UK e 46 in USA parlando di vendite) sta principalmente nei testi,

quasi tutti di Waters, che non sono

pastorali o cosmici ma quasi personali, a prescindere dalla trama del

film.

Il lavoro pacato ma articolato di

Gilmour alla chitarra è un altro punto

di forza. Obscured By

Clouds è di solito trascurato come esterno alla personalità

dei Floyd, ma i suoi

temi più personali, le

strutture meno intricate delle canzoni e

la gamma limitata di

tempo e ritmi fanno

tutti parte del continuo sviluppo del

gruppo. Dopo quasi

otto mesi di studio,

i Pink Floyd riemergevano all’inizio del

1973 con Dark Side

Of The Moon. Un

ragguardevole passo

in avanti, ma se osservato attentamente rivelava la sua discendenza dai lavori

precedenti, incluso

Obscured By Clouds.

Waters sembrava voler esprimere alcune

verità familiari di

fresca scoperta. I dissidi interni e le pressioni dello status di

star in qualche modo

in calo potrebbero

aver condotto ad un

medesimo genere di

stress sul genere di quello occorso a Syd Barrett; in Breathe

Waters avverte circa il prendere il gioco della vita troppo

seriamente. Brain Damage se non interamente riguardante

Barrett era definitivamente incentrato su quel tipo di soggetto : “And if the cloud bursts, thunder in your ear / You shout

24

OUTSIDER

PINK FLOYD

and no one seems to hear / And

if the band you’re in starts playing different tunes / I’ll see you

on the dark side of the moon.”.

(E se la nuvola esplode, ed hai il

tuono nelle orecchie/Urli e nessuno sembra sentirti / E se il tuo

gruppo inizia a suonare musiche differenti / Ci vedremo sul

lato oscuro della luna ).

Il disco termina con l’oscura affermazione di Waters, “tutto sotto

il sole è in sintonia, ma il sole è

eclissato dalla luna”.

Potente, logico, magistrale, potete immaginarvelo – la critica

si emozionò di nuovo per i Pink

Floyd, gettando ovunque così

tanti superlativi quanti dollari (e

sterline) da influenzare il pubblico di acquirenti.

Dark Side fu il primo album a raggiungere il

primo posto in America; ed è il disco che - insieme a Thriller di Michael Jackson (NDT)

- è rimasto più lungamente nelle classifiche

americane, oltre che sull’altro lato dell’Oceano

dove raggiunse il n. 2 delle classifiche UK. Cavalcando il successo, i Pink Floyd erano in grado di passare molto tempo, oltre due anni, a lavorare sui due dischi successivi. Si permisero

anche di cambiare etichetta negli Stati Uniti,

passando alla Columbia, dato che l’originale

aveva contestato eccessivamente il soggetto

guida di Wish You Were Here. Divenuto una

merce da vendere, Waters – adesso scrittore

ufficiale dei testi, mentre la musica restava

un prodotto dell’intero gruppo – disquisiva di

questi problemi su Welcome To

The Machine e Have a Cigar. Il

secondo in particolare contiene

delle immagini caricaturali graffianti : “Il gruppo è fantastico, lo

penso davvero. E, in ogni caso,

chi è Pink?... Siamo così felici che

possiamo a malapena contare.”.

Il brano che dà il titolo al disco potrebbe essere Waters che

parla a Barrett, all’ascoltatore, a

entrambi o a nessuno dei due;

esprime difatti anche il costo pesante di perseguire le ambizioni

di una vita. La canzone è piazzata in mezzo alla prima e la ultime cinque parti di Shine On You

Crazy Diamond, un’ode a Barrett, vittima di cotanta guerra.

Imperfetto, altamente idiosincrasico, rigonfio di più emozioni

di quante i Pink Floyd ne avessero mai

proposte, Wish You Were Here era probabilmente il disco più potente dalla nascita

del gruppo.

E all’epoca fu anche il più venduto, n.1 sia

in USA che UK.

Nel 1977 spruzzarono il loro veleno un

po’ più in là. Animals abbracciava l’intera razza umana, dopo tutto composta da

differenti generi animali. Tre lunghi brani

comprendevano Dogs, Pigs (Three Different Ones) e Sheep e ti portavano all’interno di condizioni umane tipo la schiavitù e

il degrado, criminalità di ogni genere, con

reati commessi con o senza una cravatta

e nei riguardi del fisico o dello spirito, e

al massacro dell’apatia e della passività.

Diretto e corrosivo l’efficacia di Animals

è invalidata solo dalla sua

mancanza di concisione e

dalle conclusioni dubbie,

ammesso che ve ne siano.

Dopo Animals, dall’organizzazione dei Floyd filtrarono

notizie per cui sarebbe passato un po’ di tempo prima che

il gruppo avesse nuovamente prodotto un disco. Waters

avrebbe potuto essere soddisfatto di lavorare esclusivamente sui progetti dei Pink

Floyd, dato che concettualmente il gruppo era divenuto

sostanzialmente il suo bambino; ma Gilmour e Wright

avevano necessità creative

dal soddisfare e scelsero di

pubblicare album solisti nel

1978. Mason si accontentò

di produrre il secondo disco

dei Damned in quel periodo. Gilmour, che

aveva ricoperto il ruolo del filantropo aiutando Kate Bush agli inizi, mise insieme

un disco di brani in stile Pink Floyd per mostrare il peso che il gruppo aveva su di lui... o

lui nel gruppo. Si trattava spesso di godibile

rock and roll ma ogni tanto arrancava come

musica minore dei Floyd, come qualcosa in

meno da dire. Il Wet Dream di Wright soffriva di una melanconica noia terminale vagamente percettibile; il chitarrista Snowy

White o il sax di Mel Collins troppo spesso

mettevano in ombra la tastiere di Wright in

parti strumentali anonime.

Perciò i fans dei Floyd iniziarono a guardare

con grande anticipo e interesse all’annunciato The Wall. E quel che ottennero era

il gruppo al massimo dell’ambizione, che

OUTSIDER

tracciava la vita da rock star sulle quattro facciate del vinile.

Il protagonista è asfissiato dalla madre, picchiato da un maestro sadico – che se ne va a casa per essere picchiato a sua

volta dalla moglie – e violentato dalla fabbrica delle rockstar

e dalle groupies affamate di fama, per questo erige un muro

di follia per nascondersi da tutti. Sebbene disgustato, viene

comunque corrotto da tutto ciò ed alla fine si confronta con

la concretizzazione di tutte queste influenze in un qualche

tribunale immaginario della propria coscienza. Il risultato è

equivoco: il muro finisce con l’essere abbattuto, ma cosa significa in realtà? I concetti terminano con un commento di un

artista amico che desidera aiutare il nostro anti-eroe: “Dopo

tutto, non è facile sbattere il tuo cuore contro il muro di qualche pazzo bastardo”.

Bob Ezrin co-producendo il disco insieme a Waters e Gilmour

otteneva emozioni più ampie, drammatiche. Lo stimolo è relativamente vivace e gli arrangiamenti abbastanza vari da

mantenere l’attenzione per la maggior parte del tempo, ma

Waters, che aveva composto tutto il disco eccetto quattro brani, si era ridotto a uno stile troppo leggero da un punto di vista

melodico. Pur contando su una vasta quantità di materiale da

assimilare, solo due pezzi emergono nettamente: la rocciosa