I sistemi di classificazione

I sistemi di classificazione attualmente in uso per la psicopatologia infantile, ossia il

Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, DSM-IV-TR (American Psychiatric

Association, 2000) e la Classificazione delle Sindromi e dei Disturbi Psichici e Comportamentali,

ICD-10 (World Health Organization, 1992), nella loro organizzazione puramente descrittiva non

riescono a render conto adeguatamente di tali determinazioni o implicazioni di carattere relazionale

1

.

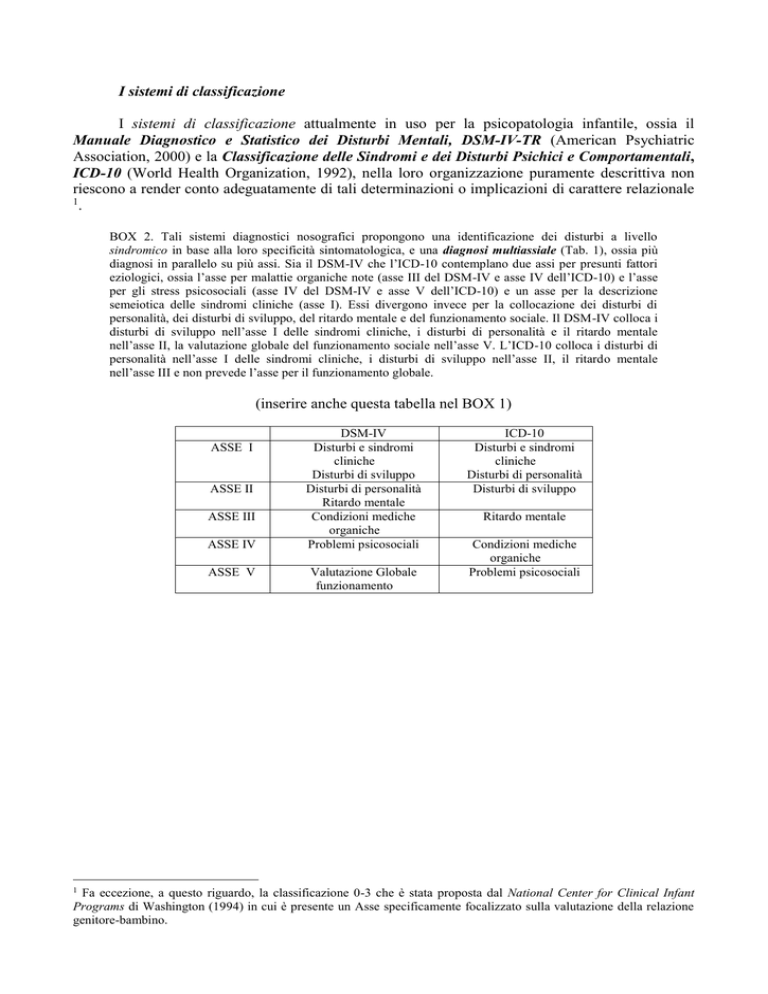

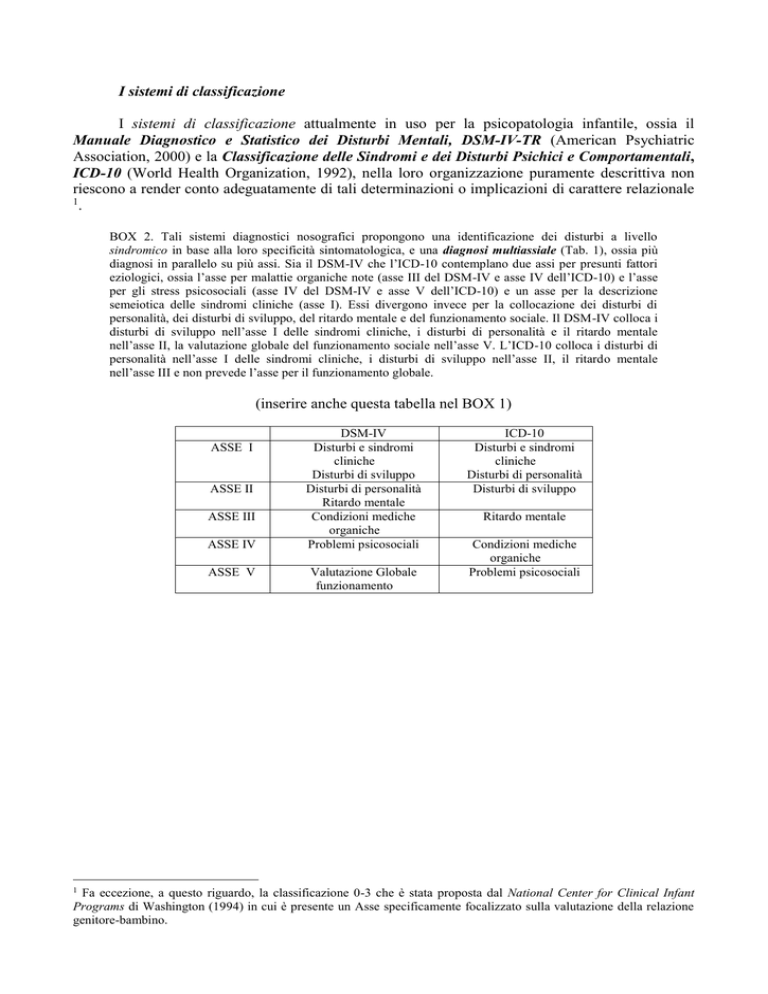

BOX 2. Tali sistemi diagnostici nosografici propongono una identificazione dei disturbi a livello

sindromico in base alla loro specificità sintomatologica, e una diagnosi multiassiale (Tab. 1), ossia più

diagnosi in parallelo su più assi. Sia il DSM-IV che l’ICD-10 contemplano due assi per presunti fattori

eziologici, ossia l’asse per malattie organiche note (asse III del DSM-IV e asse IV dell’ICD-10) e l’asse

per gli stress psicosociali (asse IV del DSM-IV e asse V dell’ICD-10) e un asse per la descrizione

semeiotica delle sindromi cliniche (asse I). Essi divergono invece per la collocazione dei disturbi di

personalità, dei disturbi di sviluppo, del ritardo mentale e del funzionamento sociale. Il DSM-IV colloca i

disturbi di sviluppo nell’asse I delle sindromi cliniche, i disturbi di personalità e il ritardo mentale

nell’asse II, la valutazione globale del funzionamento sociale nell’asse V. L’ICD-10 colloca i disturbi di

personalità nell’asse I delle sindromi cliniche, i disturbi di sviluppo nell’asse II, il ritardo mentale

nell’asse III e non prevede l’asse per il funzionamento globale.

(inserire anche questa tabella nel BOX 1)

ASSE I

ASSE II

ASSE III

ASSE IV

ASSE V

1

DSM-IV

Disturbi e sindromi

cliniche

Disturbi di sviluppo

Disturbi di personalità

Ritardo mentale

Condizioni mediche

organiche

Problemi psicosociali

Valutazione Globale

funzionamento

ICD-10

Disturbi e sindromi

cliniche

Disturbi di personalità

Disturbi di sviluppo

Ritardo mentale

Condizioni mediche

organiche

Problemi psicosociali

Fa eccezione, a questo riguardo, la classificazione 0-3 che è stata proposta dal National Center for Clinical Infant

Programs di Washington (1994) in cui è presente un Asse specificamente focalizzato sulla valutazione della relazione

genitore-bambino.

La classificazione descrittiva delle categorie sindromiche dei due manuali fornisce solo

un’istantanea del bambino, una specie di primo piano bloccato, intorno al quale non si intravede

nessun paesaggio né alcun movimento del prima e del dopo. Ovviamente, in un tale modello

classificatorio è implicitamente pericolosa la tendenza alla reificazione, e cioè l’essere indotti a

credere che ogni categoria indichi o sia per sé una unità reale, in quanto al caso individuale ne

vengono attribuite automaticamente le proprietà discriminanti. Nell’assenza di prospettiva evolutiva

e relazionale, la valutazione descrittiva categoriale non conosce o non sa interpretare la storia

personale, familiare e sociale del bambino, né sa fare previsioni sulla possibile evoluzione di questa

storia. Ciò che le manca è una teoria esplicativa dei rapporti che connettono e disconnettono nella

storia la biografia familiare con la biografia del bambino. La prospettiva meta-teorica già

tratteggiata, coerentemente con tali assunti, può effettivamente costituirsi come una utile trama

esplicativa con la quale avvicinarsi al bambino e alla sua famiglia tentando di restituire un senso

alla loro sofferenza e di orientarli verso modalità di relazione dotate di maggiori potenzialità

evolutive. Entro tale cornice, i sintomi del bambino diventano straordinariamente trasparenti,

evidenziandosi in maniera palese la loro funzione nel mantenimento dello stato di relazione con le

proprie figure d’attaccamento (Ciotti e Lambruschi, 1995, 2004; Lambruschi et al, 2004a).

Definizione dei campi d’intervento e del setting di lavoro

Gli interventi di cui ci occuperemo nascono come risposta a problemi che si manifestano nel

corso dello sviluppo, e che sono individuati come deviazione dalla norma o come condizione che

crea sofferenza. Il riferimento più ovvio per definire i tipi di intervento è il modello medico: una

patologia o una condizione anomala creano una sofferenza o altri tipi di problema, e il clinico, una

volta definito il problema con una procedura diagnostica, è chiamato a intervenire in termini

preventivi, curativi o riabilitativi. Secondo la terminologia medica, questi tipi di intervento sono

così definiti:

A- Intervento preventivo: viene distinto in diversi tipi, prevenzione primaria, secondaria, e

addirittura terziaria (che peraltro coincide con la riabilitazione).

La prevenzione primaria è un tipo di intervento che si propone di proteggere i soggetti sani,

annullando o riducendo il rischio di malattia. Alla base di un intervento di prevenzione primaria

ci sono conoscenze riguardo alla causa di una malattia o ai fattori principali che ne influenzano

il manifestarsi; sulla base di queste conoscenze, si potranno progettare e attuare azioni volte

alla rimozione delle cause delle malattie e alla modifica dell’ambiente o delle abitudini di vita,

in modo da annullare o attenuare le cause di malattia, o di modificare l’azione di fattori

patogeni o protettivi. Gli interventi di prevenzione primaria possono essere messi in atto a

favore di intere popolazioni. Ad esempio le raccomandazioni che l’Associazione Culturale

Pediatri dà a tutte le neomamme è assimilabile ad un vero e proprio programma di prevenzione

primaria rispetto alle malattie o ai disturbi della prima infanzia: la posizione supina in culla per

prevenire la morte improvvisa, il seggiolino omologato in auto per gli incidenti, le vaccinazioni

per le malattie infettive, il non fumo per le malattie respiratorie, la lettura congiunta di libri

illustrati per la prevenzione dei disturbi del linguaggio. La conoscenza di alcuni fattori di

rischio nell’obesità (ad esempio: obesità in uno dei genitori, più rapido aumento ponderale del

bambino nel primo anno di vita rispetto alle curve normali di crescita, basso livello socio

culturale) può portare a strutturare interventi di prevenzione primaria (ad esempio, gruppi di

genitori di bambini con tali fattori di rischio) volti alla osservazione e al graduale cambiamento

del proprio stile relazionale e alimentare verso il figlio.

La prevenzione secondaria è il tipo di intervento che agisce su un processo patogeno già in

atto, in cui i soggetti sono già stati colpiti da un danno, che però non è ancora manifesto a

livello clinico. La conoscenza dei processi mediante i quali dall’azione della causa si passa allo

stato di malattia, con tempi a volte anche prolungati, apre la possibilità a interventi che, anche

se non sono volti a curare una malattia (non ancora manifestamente presente), ne riducono la

futura possibilità di insorgenza. Cruciale per l’attuazione di interventi di prevenzione

secondaria è l’individuazione di quali sono i soggetti già interessati da un processo che aumenta

le loro probabilità di andare incontro a una malattia: le indagini volte a effettuare questo tipo di

selezione dei soggetti sono dette screening. In età evolutiva sono esempi di screening sulla

popolazione infantile i bilanci di salute per il rilievo precoce di ipoacuità visiva ed uditiva,

obesità, scarsa crescita, scoliosi, oppure, come si vedrà successivamente, lo screening

attraverso la scala CHAT dell’autismo infantile.

B - Intervento terapeutico (o clinico): un soggetto affetto da una malattia clinicamente evidente

(cioè che dà sintomi o segni e che arreca sofferenza e/o danno) verrà trattato in modo da

eliminare la causa di malattia oppure bloccarne l’effetto, attenuare il processo patologico e/o i

suoi sintomi e limitare il danno da esso derivante. L’insieme di queste pratiche, effettuato su

una malattia riconosciuta e distinta da altre grazie ad un attento lavoro di tipo diagnostico,

configura l’intervento terapeutico. L’insieme delle pratiche diagnostiche e terapeutiche

definisce l’attività di tipo clinico. Ad esempio con gli esami di laboratorio si può individuare

una anemia sideropenica che richiede un trattamento col ferro mancante o una iperglicemia da

diabete mellito che richiede un trattamento con l’insulina che manca nel diabetico. Oppure,

come vedremo, a partire da un’attenta diagnosi di Disturbo d’Ansia o della Condotta, possiamo

attivare protocolli psicoterapeutici di provata efficacia.

C - Intervento riabilitativo o abilitativo: si effettua sulle situazioni in cui la malattia ha danneggiato

il soggetto, sia in seguito a un decorso acuto, sia durante un decorso cronico. I soggetti

danneggiati da un processo patologico acuto, o progressivamente limitati nelle competenze e

nell’autonomia funzionale durante un processo patologico cronico, una volta che l’intervento

terapeutico abbia arrestato il processo patologico, ne abbia ridotto l’impatto o ne abbia

rallentato il decorso, si troveranno a dover affrontare un mutato livello di adattamento al

proprio abituale contesto di vita. L’intervento volto a massimizzare il recupero delle autonomie

e dei livelli di funzionamento premorbosi viene definito intervento riabilitativo (o anche

prevenzione dell’invalidità, vale a dire prevenzione terziaria). Nella paralisi ostetrica di un

arto, ad esempio, il fisioterapista cerca di far recuperare la funzione dell’arto trascurato dal

bambino, con esercizi che ne promuovano la consapevolezza e l’uso. Nella articolazione

impropria di un suono (es. labiali o sibilanti) la logopedista cercherà di rieducare i movimenti

glossofacciali che ostacolano l’articolazione del suono.

Laddove non si possa parlare di “malattia” in senso stretto, perché la condizione del soggetto

non è contraddistinta dall’azione di una causa che trasforma un soggetto sano in un soggetto malato,

bensì il soggetto si trova in una condizione atipica statica (per esempio è portatore di un’anomalia

cromosomica, di un ritardo mentale, o di un disturbo specifico dell’apprendimento, tutte condizioni

che tendono a non modificarsi significativamente nel tempo), un intervento avente lo scopo di

massimizzare il livello di funzionamento e di autonomia del soggetto viene definito abilitativo. In

senso stretto, infatti, non si può mirare a ristabilire un livello di funzionamento che il soggetto non

ha mai mostrato. Si può invece, agendo sulle abitudini di vita e sulle caratteristiche dell’ambiente,

modificare i parametri rilevanti per il livello di abilità/inabilità del soggetto.

Un’ultima considerazione sullo spazio clinico, cosiddetto, consulenziale. Una quota

rilevante di probematiche dell’età evolutiva (o, da un altro punto di vista, di sofferenza nell’area

della genitorialità) potrebbe fruire, più che di veri e propri interventi strutturati e prolungati nel

tempo, di rigorosi ma flessibili interventi consulenziali. Nei servizi pubblici per l’età evolutiva, è in

effetti assai più ampia l'attività cosiddetta di “primo livello”, ovvero di diagnosi e di consulenza,

piuttosto che di terapia in senso stretto. Può capitare che tale attività consulenziale venga vista e

trattata come un’ operazione semplice e limitata, ponendola ad un rango inferiore rispetto ai più

prolungati, “profondi” e “faticosi” percorsi di terapia. Al contrario, per operare con attenzione,

rispetto ed efficacia in termini consulenziali è necessario possedere livelli notevoli di esperienza

terapeutica. Quello di consulenza è un atto molto complesso e particolarmente delicato, anzitutto,

perché opera in uno spazio e in un tempo limitati, veicolando un concentrato notevole di messaggi;

inoltre, muovendosi spesso su un campo “vergine”, di aree emozionali critiche emergenti nel

bambino e nel suo sistema familiare, può avere effetti considerevoli nella definizione o ridefinizione

della situazione di crisi e nella sua futura evoluzione. In questo senso, i servizi di primo livello e la

figura del counselor , che incontra i primi segnali di sofferenza, hanno un ruolo e una responsabilità

notevole nell'avviare, nella relazione con la famiglia, una co-costruzione di significati che rechino

in sé valenze generative ed evolutive piuttosto che di malattia e di sofferenza.

Qualunque tipo di intervento dovrà ovviamente essere preceduto e informato da un’attenta

fase di assessment o inquadramento diagnostico. Considerata la multifattorialità e l’intrinseca

complessità della psicopatologia dello sviluppo, di norma, diverse figure professionali si trovano a

cooperare in un lavoro di équipe allo scopo di inquadrare e gestire le varie situazioni cliniche in

tutta la loro complessità (Lambruschi e Rezzonico, 1996; Isola e Pallini, 1997). Nell'équipe ogni

figura professionale, con le differenti modalità di approccio dettate dalle diverse strumentazioni

concettuali e procedurali, concorre alla definizione dell'inquadramento dello stesso “oggetto” di

studio, il bambino, il fanciullo o l’adolescente, nella sua totalità somatica, psicologica e sociale. Un

approccio globale e integrato che comprenda (Sameroff e Emde, 1989, Zeanah, 1993; Ammaniti,

2001; Cammarella et al. , 2000; Lambruschi et al, 2004):

- un esame attento del funzionamento psicologico del bambino, del ragazzo o dell’adolescente

(delle sue caratteristiche individuali di sviluppo auto-organizzative, emotive, cognitive e

sociali);

- delle caratteristiche del sistema di accudimento-cure (il funzionamento psicologico dei

genitori e le globali risorse del sistema familiare);

- della esperienza interpersonale e dei pattern interattivi tra il bambino e il caregiver; nel loro

specifico contesto di vita.

La situazione problematica viene considerata nel suo insieme come effetto di un gioco

complesso di fattori biologici, socioeconomici e culturali, affettivo-relazionali, che assumono di

volta in volta configurazioni diverse. In tal modo, la formulazione diagnostica si presenta come

sintesi ragionata e complessa delle conoscenze acquisite sul caso dai diversi tecnici negli specifici

campi e si configura come ipotesi atta a guidare la pianificazione di un adeguato intervento

terapeutico.

In psicologia dello sviluppo, valutare gli stessi sintomi o gli stessi segni in maniera

affidabile e riproducibile non è un compito facile, perché qui i segni sono comportamenti in

trasformazione. Questi comportamenti in divenire riguardano le aree di sviluppo della motricità, del

linguaggio, dell’intelligenza, dell’apprendimento, dell’affettività. Per ogni area occorre trovare

strumenti di valutazione affidabili, capaci di distinguere i comportamenti “normali” da quelli

“devianti”, in funzione dell’età. La capacità di un bambino di raggiungere un certo livello di

prestazioni motorie a una certa età teoricamente non è per nulla diversa dalla capacità di

raggiungere un certo livello di peso o di altezza. Come la bilancia per il peso o il metro per

l’altezza, anche per una valutazione affidabile e riproducibile delle prestazioni motorie o cognitive

o linguistiche o relazionali sarebbe opportuno poter ricorrere a strumenti standardizzati di

valutazione descrittiva. Questi strumenti standardizzati di valutazione sono i test di sviluppo. La

valutazione tramite test, a differenza della valutazione intuitiva, consente di trasformare

l’osservazione soggettiva in osservazione intersoggettiva, riproducibile e controllabile, prevedendo

stimoli uguali per tutti, istruzioni standardizzate, uguale setting di somministrazione, griglie

rigorosamente definite per il punteggio e la classificazione delle risposte, verifica dell’attendibilità

dello strumento attraverso il retest e la concordanza tra n operatori.

Le aree specifiche dell’intervento clinico

Cercheremo ora di offrire alcune esemplificazioni sulle modalità di approccio clinico ai più

comuni disturbi dello sviluppo. Di quali “atipie” evolutive ci occuperemo? Seguendo lo schema

multiassiale dell’ICD-10 (molto utilizzato nell’ambito dei servizi per l’età evolutiva):

- Sull’Asse 1, dopo aver discusso della più ampia e fondamentale distinzione tra Disturbi da

internalizzazione e da esternalizzazione, ci focalizzeremo sui Disturbi d’Ansia come

esemplificazione della prima categoria e sui Disturbi Oppositivo-Provocatori e della

Condotta e sui Disturbi da Deficit d’Attenzione e Iperattività (DDAI) come

esemplificazione della seconda.

- Sull’Asse 2, appunteremo la nostra attenzione sui Disturbi dello sviluppo motorio, del

linguaggio, dell’apprendimento e sui Disturbi Generalizzati dello Sviluppo (con particolare

riguardo al disturbo Autistico).

- Sull’Asse 3, considereremo infine il Ritardo mentale.

Per ciascuna di queste aree psicopatologiche, cercheremo di descrivere in modo sintetico: le

possibilità di intervento preventivo; le necessarie procedure, strumenti e relativi problemi

diagnostici con i quali lo psicologo clinico deve confrontarsi; e infine le linee essenziali del

percorso terapeutico o riabilitativo. Dove possibile faremo anche alcuni cenni alle più probabili

evoluzioni, in fase adolescenziale e in età adulta, dei diversi quadri considerati.

ASSE I – I DISTURBI NELLO SVILUPPO EMOTIVO, AFFETTIVO E RELAZIONALE

In questa area le principali problematiche (motivo più frequente di consultazione nei servizi

dell’età evolutiva), possono essere raggruppate in due categorie fondamentali: i disturbi da

internalizzazione (ad esempio, disturbi d’ansia, disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi dell’umore)

e i disturbi da esternalizzazione (ad esempio, disturbi della condotta, disturbi da deficit d’attenzione

e iperattività). Una delle caratteristiche distintive dei disturbi da internalizzazione è rappresentata

dall’ipercontrollo sul comportamento e dalla prevalenza di modalità rappresentative distorte e

disfunzionali, quali catastrofizzazione e autosvalutazione (distorsione cognitiva); mentre i disturbi

da esternalizzazione si manifestano usualmente con un ipocontrollo, scarsa riflessività, carenza

nelle abilità di problem-solving, e di pensiero (selezione degli obiettivi, generazione di alternative

possibili di soluzione, considerazione delle loro possibili conseguenze e successiva messa in atto) in

grado di guidare in modo funzionale il comportamento (deficit cognitivo) (Kendall, 1985, 1991,

2000).

Il modo più semplice per ottenere una immediata lettura della severità e dell’ampiezza dei

problemi in queste aree, è l’utilizzo di Questionari Comportamentali (“Behavioral Checklist”), che

consentono, in breve tempo di raccogliere informazioni relativamente ai diversi contesti in cui vive

il bambino o l’adolescente. La scala comportamentale più comunemente usata e scientificamente

validata è la Child Behavioral Checklist (CBCL, Achenbach ed Edelbrock,1983;

Achenbach,1991), di cui esistono 6 versioni: 3 per i genitori, suddivise per fasce d’età del bambino

(2-3 anni; 4-5 anni; 6-18 anni); 2 per insegnanti (2-5 anni; 6-18 anni); 1, auto-somministrato per gli

adolescenti (11-18anni). Gli items totali sono 113, riconducibili alle seguenti aree problematiche:

condotte aggressive/iperattive; comportamento deviante; disturbo di attenzione; disturbi di pensiero;

problemi di socializzazione; condizione ansioso/depressiva; disturbi psicosomatici; comportamento

introverso/passivo. Tre sono i livelli di punteggio: soggetti senza problemi evidenti; soggetti ad

eventuale rischio; soggetti con dubbio importante di patologia. La scala ci offre una immediata

possibilità di discriminare la prevalenza di aspetti internalizzanti o esternalizzanti.

Disturbi d’ansia

La diagnosi

I Disturbi d’Ansia (DA), nella classificazione proposta dall’ICD10, comprendono alcuni

principali quadri clinici:

- Sindrome d’ansia da separazione dell’infanzia: caratterizzata da ansia eccessiva

manifestata dal bambino quando si deve separare da qualcuno della famiglia a cui è

profondamente attaccato (di solito la figura materna). I soggetti affetti da questo disturbo

hanno di solito un comportamento normale finché sono in presenza della figura primaria di

attaccamento, ma manifestano un’intensa ansia non appena vengono separati da tale figura o

percepiscono come imminente la separazione. Inoltre tendono ad esprimere paure

irrealistiche e persistenti riguardo al verificarsi di eventi catastrofici che li possano separare

per sempre dai genitori.

- Sindrome fobica dell’infanzia: una serie di paure fanno parte dello sviluppo di ogni

bambino. Si parla di Sindrome fobica dell’infanzia quando la paura nei confronti di

particolari oggetti, animali o situazioni è eccessiva e persistente. Tale paura è anormale per

il grado di severità e può interferire con il normale funzionamento dell’individuo e con la

vita dei familiari.

- Sindrome di ansia sociale dell’infanzia: caratterizzata da un’eccessiva timidezza nei

confronti di situazioni e figure nuove o poco familiari. Tale timidezza è così intensa da

rendere impossibili i normali rapporti interpersonali. L’ansia degli incontri sociali è di un

grado che va oltre i limiti normali per l’età del bambino, insorge in età precoce ed è

associato a problemi significativi nel funzionamento sociale.

- Sindrome ansiosa generalizzata dell’infanzia: caratterizzata dalla presenza di uno stato di

ansia eccessiva e di preoccupazione irrealistica. L’ansia ha un carattere pervasivo e non è

possibile collegarla a particolari stimoli ambientali.

Si tende a distinguere l’ansia patologica dalle normali paure, basandosi su criteri

cronologico-statistici (il persistere di una normale paura oltre la sua età “fisiologica”) e di tipo

comportamentale, considerando disfunzionale un’attivazione emotiva eccessiva nella frequenza con

cui si verifica, nell’intensità con cui si manifesta e nella sua durata (Kendall et al, 1992).

Il tasso di prevalenza dei DA in bambini e adolescenti tra i 4 e i 20 anni di età risulta di circa

il 12% in studi di Costello e collaboratori (Costello et al., 1994); mentre altri studi (Verhulst et al.,

1997; Shaffer et al., 1995) evidenziano una prevalenza del 20-25%. Il disturbo d’ansia da

separazione, che è il disturbo d’ansia più frequente nell’infanzia e nell’adolescenza, ha una

prevalenza pari al 3-4%, con un rapporto 2:1 tra maschi e femmine (Levi, Sogos, 1999).

Particolarmente elevata risulta la comorbilità tra i diversi disturbi d’ansia, ma anche tra DA e

disturbi dell’umore (disturbo depressivo e disturbo bipolare) e tra DA e Disturbo da Deficit

d’Attenzione e Iperattività.

Nell’eziopatogenesi insieme ad alcuni aspetti di vulnerabilità neurobiologica e

temperamentale, sono implicati fattori relazionali e sociali, in interazione reciproca. Tra i bambini

con DA, in particolare con disturbo d’ansia di separazione, gli schemi cognitivi dominanti, cioè le

loro modalità di elaborazione degli stimoli esterni, possono riguardare la minaccia di perdita, un

intenso timore di danno fisico o di critica, con aspettative potenzialmente assai più pericolose e

catastrofiche di quelle riscontrabili in bambini non ansiosi. Ciò ovviamente è frutto di particolari

esperienze primarie d’attaccamento. Infatti gli itinerari di sviluppo a cui usualmente si connette tale

organizzazione cognitiva sono quelli caratterizzati da pattern ansioso-resistenti: dunque contesti

d’accudimento-cura connotati da quote più o meno importanti di instabilità e imprevedibilità

nell’esserci di una figura d’attaccamento essa stessa profondamente insicura, turbata e insoddisfatta

dei propri legami affettivi (primariamente, la propria famiglia d’origine e la relazione coniugale).

Nella maggior parte dei casi tali vissuti sono scarsamente esplicitati, ma colti tacitamente dal

bambino nella comunicazione emotiva col caregiver (Arrindell et al., 1983; Bowlby, 1973, 1980,

1988; Parker, 1979, 1983). Tipicamente si osservano comportamenti genitoriali apparentemente di

tipo iperprotettivo che mascherano, in realtà, la loro stessa difficoltà a tollerare la solitudine: essa

viene appunto gestita impedendo o limitando l’esplorazione del piccolo, connotandolo come fragile

e dipingendo costantemente la realtà esterna come pericolosa, densa di insidie e di minacce. In altri

casi il disagio, l’insicurezza e l’insoddisfazione della figura d’attaccamento si rendono più evidenti,

attraverso la manifestazione di indefiniti malesseri quotidiani, sintomi fisici, croniche

recriminazioni lamentose verso tutti i familiari e talora anche attraverso minacce esplicite di

separazione e di abbandono (“Un giorno tornerete a casa e non mi troverete più!”) o di attribuzione

al figlio del proprio stato di malessere (“Prima o poi mi farai morire!”). E’ evidente che entro un

siffatto contesto primario di relazione il bambino finisce per sperimentare una indiretta e massiccia

limitazione del comportamento esploratorio, attraverso il mantenimento stretto della prossimità

fisica al caregiver e quindi una difficoltà a riconoscere e ad articolare adeguatamente le varie

componenti di cui si sostanzia la paura di separazione, della quale non hanno potuto fare adeguata e

“fisiologica” esperienza.

Tra gli strumenti (scale di valutazione e questionari, ecc) che possono risultare di una certa

utilità per lo psicologo in questi quadri clinici, possiamo segnalare oltre alla già citata Child

Behavioral Checklist, nel cui profilo ritroveremo caratteristicamente elevati i punteggi alle scale di

internalizzazione; la Scala d’ansia per l’età evolutiva (Busnelli, Dall’Aglio e Faina, 1974) un agile

questionario utilizzabile con ragazzi tra gli 8 e i 15 anni, che fornisce indicazioni distinte rispetto ai

livelli di “ansia scolastica” e di “ansia ambientale” più genericamente intesa; il Children’s

Depression Inventory (CDI: Kovacs, 1989) o la Child Depression Scale (C.D.S.: Lang e Tisher,

1980) utili ad evidenziare le eventuali componenti depressive del quadro clinico, con particolare

riguardo al fattore “senso di colpa”; Inventari delle paure per bambini (Sanavio 1984, 1988);

Ollendick (1983), Kendall, Di Pietro (1995) utili ad esplorare e discutere insieme al bambino e ai

genitori un’ampia serie di possibili fonti di paura.

Al di là della funzione centrale comunque svolta dal colloquio clinico, nella osservazione e

valutazione della qualità dei legami d’attaccamento in atto tra il bambino e i suoi caregivers, e dello

stato mentale dei genitori (e quindi nell’analisi della funzione relazionale dei sintomi) potranno

essere utilizzati strumenti diagnostici diversi a seconda dell’età del bambino e delle caratteristiche

dei genitori (Lambruschi et al, 2004b).

L’intervento terapeutico

Diversi programmi di tipo cognitivo-comportamentale, hanno mostrato una buona efficacia

nel lavoro terapeutico con bambini e adolescenti con disturbi d’ansia (Kendall, Howard, Epps,

1988; Kendall, Kane, Howard, Siqueland, 1989; Kendall, Di Pietro, 1995; Di Pietro, Kendall, 1995;

Kendall, Treadwell, 1996; Leivin, Ashmore-Callahan, Kendall, Ichii,1996; Ronen,1997; Ollendick

e King, 1998; Kendall, et al., 2000). Tali programmi integrati di trattamento hanno come obiettivo

principale quello di aiutare il bambino a riconoscere i segnali dell’impellente arousal ansioso, e

fare in modo che questi servano come indicatori per l’utilizzo di adeguate strategie di gestione

dell’ansia.

L’intervento può essere distinto in due parti principali. La prima, più ad orientamento

pedagogico e di acquisizione delle abilità, in cui il bambino è aiutato in modo semplice ad

identificare le varie componenti della propria reazione ansiosa (somatiche, cognitive,

comportamentali) e successivamente a costruire efficaci abilità di coping riguardo a ciascuna di

queste componenti. Il bambino è guidato nella messa in pratica delle abilità apprese, attraverso una

graduale esposizione alle situazioni temute, prima immaginativa e poi in vivo. Soprattutto nei

disturbi d’ansia da separazione il clinico dovrà svolgere spesso un’opera di mediazione tra famiglia

e scuola volta a spiegare e a far accettare agli insegnanti l’utilità della strutturazione di un piano in

cui si chiede al bambino una graduale assunzione di responsabilità e di sforzo nella ripresa delle

attività scolastiche, in un contesto però non costrittivo e di rassicurante gradualità.

I dati prognostici disponibili sui disturbi d’ansia sottolineano, come elemento di criticità, il

mantenimento dei risultati nel tempo e il rischio comune di esacerbazioni e ricadute successive

(Rutter, 1995; Van Hasselt, Hersen, 1995; Elliot e Place, 2001; Celi, 2002). L’ampliamento del

lavoro terapeutico con la coppia genitoriale o comunque con la madre, quando risulta possibile,

consolidando la consapevolezza delle loro aree emozionali critiche, del loro modo di gestirle e di

comunicarle all’interno del rapporto di coppia, può consentire in alcuni casi una migliore

stabilizzazione dei risultati: più è stabile la “cornice” rappresentata dalle possibili turbolenze

emozionali che attraversano il sistema d’accudimento-cure del bambino, più i diversi tasselli del

puzzle terapeutico, le diverse abilità di coping che il bambino stesso ha interiorizzato, saranno in

grado di reggere l’impatto degli eventi critici futuri. Al di là della gestione del sintomo, dunque,

uno dei problemi terapeutici principali che si pone in tali quadri clinici, sarà quello di aiutare madre

e bambino a ripristinare un contesto di condivisione emotiva e di comunicazione sulle aree

emozionali critiche ed inespresse (connesse all’ansia di perdita del legame, piuttosto che a qualcosa

di esterno: usualmente la scuola) e sulla funzione svolta dal sintomo a livello relazionale.

Dall’autosservazione e dall’analisi dei momenti di maggiore difficoltà emotiva della propria

quotidianità e del rapporto col figlio, non è raro che il genitore possa connettersi a frammenti

significativi della propria storia di sviluppo. Offrire al genitore la possibilità di riconoscere e di

esprimere le emozioni connesse ad alcune dolorose vicende nei propri legami primari

d’attaccamento, può restituirgli la capacità di riconoscere e sintonizzarsi meglio sui bisogni emotivi

ed affettivi del proprio figlio, promovendone la sicurezza (Lambruschi et al, 2004c).

Evoluzione in età adolescenziale e adulta

Relativamente all’evoluzione dei DA, ed in particolare alla possibilità che possano essere

considerati come precursori dei DA dell’età adulta, studi longitudinali su bambini ed adolescenti

con DA evidenziano che il rischio di sviluppare un DA in età adulta è di 3-4 volte maggiore rispetto

ai bambini non affetti (Pine et al., 1998; Newman et al. 1996).

L’insorgenza precoce, che non compromette troppo l’inserimento sociale, ha una prognosi

migliore del disturbo ad insorgenza tardiva, con rifiuto della scuola e di altri contesti sociali. La

comorbilità con la depressione, di cui talora il disturbo d’ansia di separazione può essere un

precursore, rende la prognosi più negativa. Il DA può essere, infine, associato a successive difficoltà

di separazione nella vita adulta (Flakierska et al., 1988); difficoltà ad andarsene di casa o a cambiare

lavoro (Wekman, 1987); agorafobia (Gittelman e Klein, 1984).

Disturbi della Condotta e Disturbo Oppositivo-Provocatorio

La diagnosi

I Disturbi della Condotta (DC) e il Disturbo Oppositivo-Provocatorio costituiscono un

importante problema clinico nella consultazione presso gli ambulatori di neuropsichiatria infantile e

psicologia dell’età evolutiva. Si tratta di disturbi relativamente stabili, che si possono porre in

continuità con il disturbo antisociale di personalità nell’età adulta ed il cui costo sociale è tra i più

elevati. L’ottica preventiva sembra risultare la più valida nell’ostacolare l’organizzazione in

comportamenti aggressivi cronici, essendo stati ormai identificati con certezza alcuni fattori di

rischio biologico, psicosociale, familiare.

I DC si caratterizzano per una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale,

aggressiva e provocatoria, con violazione dei diritti fondamentali degli altri e/o delle principali

norme o regole societarie in relazione all’età. Tali modalità devono essere osservate per almeno sei

mesi consecutivi e devono causare una compromissione significativa del funzionamento sociale,

scolastico o lavorativo. Possono essere limitati al contesto familiare; con ridotta socializzazione (a

cui è associata la mancanza di effettiva socializzazione rispetto al gruppo dei pari); con

socializzazione normale (in cui gli atti antisociali possono o meno essere espressi insieme ai

coetanei, ma il livello delle relazioni è adeguato al livello di sviluppo); oppure ancora possono

configurarsi in termini di Disturbo oppositivo-provocatorio, che implica negativismo e oppositività

ma non un comportamento che violi le leggi e i diritti fondamentali degli altri.

I DC si riscontrano con maggior prevalenza tra i maschi sotto i 18 anni in percentuali che

variano tra il 6% e il 16 %, mentre nelle femmine tra il 2% e il 9% (Speranza, 2001). Questo

disturbo è frequentemente associato con condizioni ambientali psicosociali sfavorevoli: povertà,

disoccupazione, sovraffollamento, frequente cambiamento residenziale, frequente ricorso ai Servizi

Sociali. Un esordio precoce dei DC (<5 anni) tende ad essere predittivo di una prognosi peggiore e

di un aumentato rischio di disturbo antisociale e disturbi correlati ad abuso di sostanze in età adulta.

Le ricerche indicano l’importanza di diagnosticare precocemente i comportamenti aggressivi e i

DC dal momento che gli interventi precoci si sono dimostrati i più efficaci in questo ambito (Target,

Fonagy, 1998), mentre tali disturbi si sono rivelati estremamente resistenti al trattamento soprattutto

in adolescenza (Kazdin,1993).

Dati i problemi di comorbilità e di frequente associazione con altre condizioni

psicopatologiche (Disturbi dell’umore, Disturbi d’ansia, DDAI), nei DC diventa molto importante

non solo rilevare il cluster di comportamenti allarmanti, ma anche poter avere un quadro emotivo,

affettivo e relazionale il più possibile completo del bambino, in una prospettiva diagnostica più

ampia ed attendibile, in primo luogo attraverso scale comportamentali come la Child Behavioral

Checklist. Nei DC, si evidenzieranno, ovviamente, punteggi significativamente elevati alle scale

cosiddette “esternalizzanti”.

La psicopatologia dello sviluppo, come abbiamo visto, sottolinea il concetto di

multifattorialità nella determinazione delle problematiche comportamentali ed emotive di rilievo

clinico: ad esempio, in bambini con diagnosi accertata di disturbo oppositivo-provocatorio e di

disturbo della condotta c’è una probabilità 34 volte superiore alla norma di trovare elementi di

rischio in tutti e 4 i domini definiti dalla Greenberg (1999).

Fonagy (1998) ha proposto un modello evolutivo bidirezionale dei disturbi della condotta

che vede l’influenza reciproca tra un bambino con difficoltà temperamentali, da una parte, e una

madre la cui storia di vita e il suo attuale stato mentale le impediscono di relazionarsi in maniera

sintonica dall’altra. Il comportamento incostantemente ed imprevedibilmente responsivo o

addirittura intrusivo e spaventante della madre esacerba l’irritabilità di base del bambino, che a sua

volta aumenta la difficoltà materna a prendersene cura. Fonagy e collaboratori (Fonagy, 1991;

Fonagy, Moran, Target, 1993; Fonagy e Target, 1996) hanno fornito una chiave di lettura ancor più

ricca ed articolata dei comportamenti aggressivi, basata sulle difficoltà di mentalizzazione presenti

in questi bambini. La funzione riflessiva (v. cap 8), cioè la capacità di riflettere sui propri stati

mentali, rappresenta un’acquisizione evolutiva che consente al bambino di rispondere non solo al

comportamento di un’altra persona, ma anche all’idea che il bambino stesso è riuscito a costruirsi

dei suoi atteggiamenti, piani, intenzioni, bisogni, desideri, credenze, ecc.: gli consente, dunque, di

“leggere” la mente altrui e di coglierne i sentimenti, i pensieri e le intenzioni che sono alla base del

comportamento umano. L’attaccamento sicuro costituisce una base solida per la comprensione della

mente altrui, mentre in itinerari di sviluppo insicuri tali competenze si riducono. In particolare negli

attaccamenti di tipo disorganizzato, i livelli di invasività e di ostilità verso il bambino da parte

della figura di attaccamento diventano così massicci e pervasivi da introdurre all’interno della

relazione consistenti elementi di minaccia e paura. La comprensione del comportamento del

caregiver, l’assumere la sua prospettiva mentale, porterebbe questi bambini a confrontarsi con

rappresentazioni estremamente dolorose, cariche di odio, crudeltà o indifferenza. La difficoltà a

mentalizzare e a riconoscere gli stati interni propri e altrui, li priva, tuttavia, del principale

deterrente alla messa in atto del comportamento aggressivo, la possibilità cioè di sviluppare

empatia col dolore e con la sofferenza altrui, o semplicemente la possibilità di immaginare

l’esistenza stessa dei suoi stati mentali. Non riescono, cioè, ad inibire l’aggressività,

rappresentandosi la vittima come priva di pensieri, sentimenti e incapace di vera sofferenza.

(Fonagy e Target, 1997).

Anche qui risulta evidente, al di là di una corretta diagnosi descrittiva di tipo nosografico

tradizionale, l’importanza di un assessment clinico e di strumenti che consentano allo psicologo

clinico un inquadramento diagnostico di tipo “esplicativo”, e cioè capace di mettere in luce il valore

funzionale e relazionale dei sintomi al’interno dei legami d’attaccamento con le figure genitoriali

(Lambruschi et al., 2004b).

L’intervento terapeutico

La complessità dell’eziopatogenesi nei DC, in cui i fattori socio-familiari si connettono

saldamente a fattori biologici e temperamentali rende ragione dei fallimenti a cui spesso sono

sottoposti gli abituali trattamenti psicoterapeutici sia individuali, che di gruppo, della famiglia o

cognitivo-comportamentali. Nei DC, in effetti, è ormai indiscussa la maggior efficacia terapeutica

di interventi multimodali (Kazdin, 1987; Miller e Prinz,1990; Southam-Gerow e Kendall,1997) e

multisistemici, che tengano conto dell’origine complessa del disturbo, cercando di influire sui

diversi fattori che contribuiscono all’emergere del comportamento deviante e prevedendo un livello

di intervento individuale, familiare, extrafamiliare ed eventualmente anche un intervento

psicofarmacologico, condotti da una medesima equipe. Più che di intervento psicoterapeutico in

senso stretto, in effetti, in questi quadri psicopatologici sarebbe più opportuno parlare di necessità di

trattamento integrato.

Nei primi anni di vita, quando l’organizzazione del Sé e gli schemi interpersonali del

bambino si esprimono principalmente sul piano procedurale ed emotivo, sarà più opportuno ed

efficace centrare l’intervento terapeutico sulla relazione madre/bambino e/o sulla coppia genitoriale.

L’intervento potrà giovarsi, in questi casi, di una fase iniziale di assessment che ponga una

particolare enfasi sul processo di osservazione della relazione genitori/bambino e su un suo oculato

utilizzo ai fini di un incremento di consapevolezza nel genitore delle proprie modalità di

accudimento-cura e di responsività ai segnali d’attaccamento del figlio (Lambruschi et al, 2004d).

Un’altra area importante dell’intervento col genitore, sia in età prescolare che

successivamente, dovrà riguardare la gestione delle “regole educative” e la negoziazione dei

bisogni, tramite contrattazione delle contingenze di rinforzo. I genitori dei bambini con DC

(soprattutto se in comorbilità con un DDAI), hanno certamente bisogno di essere sostenuti sia nella

gestione delle regole educative quotidiane, sia in una maggiore comprensione delle motivazioni

neurobiologiche e relazionali del comportamento del bambino. La ristrutturazione di tali aspetti può

essere affrontata attraverso specifici percorsi “psicoeducativi” detti “Parent training” (individuali o

di gruppo): si tratta, com’è noto, di programmi strutturati, volti alla promozione nei genitori di

nuove competenze comunicative, educative, di gestione delle regole e del conflitto (WebsterStratton, 1996; Kazdin 1996; Vio, Marzocchi, Offredi, 1999). Il programma prevede diverse unità

di lavoro con lo scopo di aiutare i genitori su diversi aspetti della interazione col figlio:

comprensione della natura del problema; preparazione al cambiamento e alla complessità del

problema; imparare ad effettuare delle scelte educative che favoriscano l'autoregolazione;

individuare i comportamenti negativi del bambino e ampliare il bagaglio delle strategie educative;

ecc. Attraverso le tecniche di Parent Training, tendono a migliorare sia le abilità interpersonali del

genitore che quelle del bambino, col risultato di un comportamento sociale più efficace, soprattutto

nei disturbi di tipo oppositivo-provocatorio (Hanish, Tolan, Guerra, 1996).

L’importanza di un intervento terapeutico di tipo multimodale espletato su più livelli e più

sistemi, si rende ancor più evidente col passaggio all’età scolare. Il ragazzo, a questa età, comincia

a giocare il proprio stile interpersonale su più fronti relazionali e su contesti diversi (la scuola, il

gruppo dei pari e le amicizie extrascolastiche). Se, da un lato, è necessario continuare ad offrire il

dovuto spazio e supporto terapeutico alle figure parentali, e ora anche al bambino individualmente,

dall’altro, andranno attentamente considerati il possibile contributo terapeutico, così come le

richieste di supporto, veicolabili attraverso questi nuovi ambiti educativi e sociali, in primo luogo il

contesto scolastico.

L’approccio cognitivo-comportamentale classico, ha messo a punto un insieme di procedure

che si sono dimostrate piuttosto utili nella terapia dei DC e che hanno in sé le potenzialità per

promuovere molti di questi obiettivi. A cominciare dai diversi programmi o “training

all’autocontrollo”, nei quali i bambini vengono supportati nell’individuare le esperienze o le

sensazioni cenestesiche o fisiologiche che segnalano la comparsa di una reazione di rabbia, e

incoraggiati a graduare i livelli d’intensità dell’emozione avvertita. Inoltre, si può agire sul “dialogo

interno” aiutando il bambino ad identificare pensieri che possono aumentare o ridurre l’attivazione

emotiva della rabbia, condizionando i comportamenti. A questo riguardo, uno dei programmi

terapeutici più interessanti e completi messi a punto per il trattamento dei bambini con

comportamenti aggressivi, è rappresentato dal Anger Coping Program (Lochman et al, 2000), una

versione in qualche modo ridotta del Coping Power Program (Lochman, Wells, 1996) che si

prefigge i seguenti obiettivi: aumento della consapevolezza dei fenomeni neurovegetativi, affettivi e

cognitivi legati all’attivazione della rabbia; potenziamento delle capacità autoriflessive e di autocontrollo; incremento dei repertori comportamentali dei bambini di fronte ai conflitti sociali,

tentando di ridurre il loro deficit di abilità nel risolvere con successo i problemi interpersonali,

supportandoli nell’identificare le situazioni conflittuali come problematiche e incoraggiandoli ad

incrementare il loro repertorio di risposta a tali situazioni (Social Problem Solving Skills).

La scuola, così come altri contesti educativi (centri pomeridiani, parrocchia, ecc), possono

rappresentare per il ragazzo con DC ambiti di grande criticità e conflitto, così come,

opportunamente coinvolti e supportati, contesti di grande generatività e generalizzazione delle

abilità di regolazione emotiva e sociali che egli va, via via, acquisendo in terapia. Gli insegnanti e

gli educatori, possono essere coinvolti, direttamente o indirettamente, in alcuni obiettivi educativi

pianificati nel rapporto con i genitori e con il ragazzo, ad esempio nella organizzazione di un

eventuale contratto comportamentale. È essenziale che il ragazzo avverta comunità di intenti e un

chiaro rapporto collaborativo tra scuola e famiglia.

Evoluzione in età adolescenziale e adulta

Il disturbo oppositivo provocatorio è considerato un precursore e un fattore predisponente

all’insorgenza del DC; nell’ambito dei DDAI è stato dimostrato come i quadri sintomatologici in

cui prevale l’iperattività e l’impulsività rispetto al problema attentivo hanno una probabilità elevata

di sviluppare un DC in adolescenza. I casi in cui si associa una comorbilità tra DC e DDAI e/o

disturbo oppositivo provocatorio presentano un quadro sintomatologico più grave ed una

evoluzione più sfavorevole, talora condotte antisociali e problemi con la giustizia, o abuso di

sostanze stupefacenti (Hinshaw, 1987).

Si è osservata, in effetti, una stabilità dei DC che oscilla da moderata ad alta, a seconda delle

ricerche, dall’infanzia all’adolescenza. L’aggressività e i pattern comportamentali distruttivi

identificano in maniera attendibile e precoce i DC (Tremblay et al., 1992, 1994; White et al., 1990).

E’ inoltre improbabile che i bambini che non hanno mostrato comportamenti aggressivi nella prima

infanzia, sviluppino livelli elevati di aggressività nelle età successive (Shaw, Gilliom, Giovannelli,

2000). In particolare, è stato accertato il legame tra i disturbi della condotta nei maschi e i

comportamenti delinquenziali e criminali negli adulti, mentre nelle femmine il destino prevalente

sembra essere quello di un disturbo depressivo o ansioso. Molti studi longitudinali hanno in effetti

evidenziato come nei maschi (75%) la più frequente evoluzione naturale in età adulta sia verso

comportamenti delinquenziali, antisociali, d’abuso di sostanze stupefacenti; solo nell’11% dei casi

si sviluppa una patologia psichiatrica maggiore (schizofrenia, disturbo depressivo).

Svariati ambiti di ricerca mostrano come alcuni di questi gravi disturbi esternalizzanti

dell’infanzia, in cui il campo mentale e interpersonale è dominato dall’impulsività,

dall’aggressività, dalla disregolazione emotiva e dalla drammaticità talvolta teatrale delle reazioni

emotive e comportamentali, rappresentino i precursori di quelli che poi nell’adolescente e

nell’adulto saranno descritti come Disturbi Borderline di Personalità (v. cap. 8).

Disturbi da deficit d’Attenzione e Iperattività

Sempre nell’area dei disturbi “esternalizzanti” è doveroso accennare ai DDAI, quadri

clinici ad esordio precoce che combinano un comportamento iperattivo/impulsivo scarsamente

modulato con una mancanza di perseveranza nell'esecuzione di un compito.

La diagnosi

Il DSM-IV (che su questa area psicopatologica mostra maggiore definizione e chiarezza

dell’ICD10), prevede tre sottotipi di questo disturbo:

-

Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, Tipo con Disattenzione Predominante.

Questo sottotipo dovrebbe essere usato se 6 (o più) sintomi di disattenzione (ma meno di 6

sintomi di iperattività-impulsività) sono persistiti per almeno 6 mesi.

- Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, Tipo con Iperattività-Impulsività

Predominanti: questo sottotipo dovrebbe essere usato se 6 (o più) sintomi di iperattivitàimpulsività (ma meno di 6 sintomi di disattenzione) sono persistiti per almeno 6 mesi. Ciò

non toglie che in questi casi la disattenzione spesso possa essere una manifestazione clinica

significativa.

- Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, Tipo Combinato: questo sottotipo dovrebbe

essere usato se 6 (o più) sintomi di disattenzione e 6 (o più) sintomi di iperattivitàimpulsività hanno persistito per almeno 6 mesi.

E’ molto frequente nei DDAI la comorbidità con altri disturbi. E’ utile ricordare che la

diagnosi in comorbilità di DDAI e Disturbo Oppositivo–Provocatorio è severa anche in relazione

alla prognosi come abbiamo già notato; l’associazione invece con un Disturbo d’Ansia può

contribuire nel tempo a determinare l’insorgere di sintomi depressivi, e difficoltà nelle relazioni

interpersonali; infine, la presenza di problemi di comportamento e/o di attenzione accanto ad un

Disturbo Specifico di apprendimento, espone questi bambini a frequenti insuccessi sul piano

dell’apprendimento, a difficoltà nella relazione con l’insegnante e con i coetanei, così da rendere

difficile il loro percorso scolastico.

In merito all’eziologia del DDAI, vi è oramai un certo accordo tra clinici e ricercatori nel

ritenere assai rilevanti fattori di natura neurobiologica (Barkley, 1997; Barkley, 1998; Ross e Ross,

1982; Sieg et al. , 1995; Houk e Wise, 1995; Russel e Barkley, 1999), mentre l’ambiente sociale e/o

familiare avrebbe comunque il compito importante di modulare le problematiche primarie del

Disturbo (iperattività, disattenzione, impulsività) e quelle secondarie (ad esempio, rispetto di regole,

difficoltà nei rapporti sociali, basso livello di autostima), nel senso di riuscire in parte a contenerle

o, al contrario, se l’ambiente sociale e/o familiare è disgregato, ad enfatizzarle. E’, infatti,

clinicamente ben evidente che quando il deficit autoregolativo di base va ad incontrarsi con quote di

sensibilità sufficientemente ampie, come nei pattern d’attaccamento sicuri, le mancanze o gli

eccessi di segnalazione del bambino riescono, in qualche modo, ad essere compensati o contenuti

dal genitore, con una graduale (più o meno ampia) tendenza alla normalizzazione del quadro

comportamentale e attentivo del bambino. Si determina e si mantiene, invece, un disturbo di

evidenza clinica quando il comportamento scarsamente regolato del bambino s’incontra con

atteggiamenti genitoriali, con forme di legame, che per essere adeguatamente gestite e “curate”,

richiedono un’amplificazione del deficit stesso, che si trasforma quindi in sintomo. In un itinerario

di sviluppo ansioso-resistente, ad esempio, l'iperattività e la distraibilità finiscono per assumere una

chiara funzione coercitiva e di controllo del genitore. Paradossalmente, si potrebbe osservare che

per un bambino immerso in un funzionamento diadico di tipo ansioso-resistente, su un piano

strettamente funzionale alla gestione del legame e quindi della stabilità del proprio senso di sé,

disporre di un tale deficit autoregolativo, di una forma di “perdita di controllo” capace di ancorare

potentemente a sé il genitore, rappresenta una “risorsa” tacita di notevole valore, indipendentemente

da tutti gli “effetti collaterali” che sul piano educativo tali condotte possono procurargli.

Per quanto riguarda il percorso diagnostico, lo psicologo ad una attenta raccolta dei dati

anamnestici personali e familiari, dovrà affiancare una raccolta di informazioni dal contesto

scolastico e sui livelli di apprendimento, insieme ad un accurato esame neuropsicologico del

bambino che preveda quanto meno: le competenze di pianificazione, monitoraggio e controllo

dell’azione, della capacità di inibire la risposta anche se programmata (ad esempio, assenza di

comportamenti di perseverazione), il grado di mobilitazione delle risorse attentive (compiti di

vigilanza, mantenimento dell’attenzione sul compito) (Vio, 2004). L’osservazione dei modelli

d’attaccamento in atto, dello stato mentale dei caregivers e della relativa organizzazione del sé che

va strutturandosi nel bambino, di nuovo, vengono ad assumere un ruolo particolarmente importante.

L’intervento

I modelli di trattamento più sperimentati sui problemi di inattenzione, impulsività e

iperattività si focalizzano su tre ambiti possibili di intervento: 1) il miglioramento delle abilità

autoregolative nel bambino (training delle autoistruzioni verbali abbinato a problem solving e

tecniche di rinforzo); 2) il coinvolgimento delle figure genitoriali nel contenimento e nella gestione

educativa quotidiana del bambino (Parent Training); 3) il sostegno agli insegnanti e al contesto

scolastico, ambito entro il quale le risorse del bambino con DDAI mostrano più chiaramente i loro

limiti (Teacher Training) (Vio, 2004). In Italia sono a disposizione alcuni programmi di intervento

sperimentati (Cornoldi et al., 1996), che sviluppano il modello originario di Kendall e Braswell

(1985), con l’obiettivo di far acquisire una migliore competenza di regolazione autonoma al

bambino con DDAI. Per ovviare al limite che a miglioramenti nell’utilizzo delle risorse attentive di

questi bambini, non corrisponda una riduzione di comportamenti di iperattività e di disattenzione

nei contesti di vita quotidiana, viene particolarmente enfatizzato il lavoro Parent Training (Barkley,

1987-97, Vio, Marzocchi e Offredi, 1999). Il programma ha evidenziato cambiamenti significativi

osservati nel comportamento del figlio all’interno della vita familiare, ma anche un miglior senso di

competenza nei genitori (in particolare nelle madri); ciò favorirebbe circolarmente una maggiore

disponibilità di interazione positiva con il proprio figlio. Per quanto concerne infine le modalità di

aiuto che possono essere messe in atto dalla scuola (dalla organizzazione dell’aula, all’analisi

funzionale dei comportamenti problema, all’introduzione di tecniche metacognitive di controllo

dell’attenzione) si può fare riferimento al programma strutturato da Cornoldi et al. (2001), con

sperimentazioni per ora incoraggianti (Marzocchi, Di Pietro, Vio, Bassi, Filoramo, Salmaso, 2002).

Delle possibili evoluzioni nel tempo di questi quadri abbiamo già discusso osservando la

loro frequente comorbidità con i vari disturbi da internalizzazione e da esternalizzazione.

ASSE II – I DISTURBI SPECIFICI DELLO SVILUPPO

Questo asse comprende entità cliniche descrittivamente eterogenee: i disturbi della funzione

motoria, i disturbi della funzione linguistica, i disturbi dell’apprendimento scolare, le sindromi da

alterazione globale dello sviluppo psicologico (autismi e sindromi correlate). Tuttavia questi

disturbi di aree di sviluppo singole o multiple presentano caratteristiche biologiche ed evolutive

simili: 1) hanno un esordio precoce nell’infanzia; 2) hanno un decorso naturale che tende alla

cronicizzazione con un lieve miglioramento spontaneo al crescere dell’età; 3) sono disturbi

funzionali fortemente correlati alla maturazione biologica del SNC (sistema nervoso centrale) e

tuttavia non sono di solito correlati ad una malattia neurologica né ad alterazioni macroscopiche del

SNC; 4) presentano una base familiare ereditaria per disturbi uguali o simili; 5) sono molto più

frequenti nei maschi che nelle femmine. Come criterio dimensionale utile per distinguere il disturbo

specifico di sviluppo da un ritardo o da una variazione fisiologica della funzione considerata,

Rutter osserva che il ritardo di sviluppo della funzione è severo rispetto agli standard normativi,

anomalo sul piano qualitativo, associato sempre ad anomalie comportamentali e a disadattamento

sociale nel contesto di vita del bambino.

Pertanto, per fare diagnosi di disturbo specifico dello sviluppo, occorre disporre di strumenti

anamnestici, osservativi e testologici capaci di descrivere la severità del disturbo, la sua qualità

intrinseca e in generale la sua indipendenza da malattie del SNC. A questo scopo occorre disporre,

non solo di strumenti psicometrici standardizzati descrittivi della funzione in sviluppo (motoria,

linguistica, scolare, psicologica), ma anche di strumenti qualitativi e interpretativi che in genere

sono forniti da modelli teorici esplicativi di sviluppo di quella funzione.

Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria

La diagnosi

Nei criteri diagnostici l’ICD10 precisa il criterio dimensionale del disturbo: “un punteggio

ad un test standardizzato di coordinazione motoria fine oppure di motricità grossolana almeno due

deviazioni standard al di sotto del livello atteso in base all’età cronologica del bambino”. A questo

criterio dimensionale psicometrico aggiunge un criterio sociale: “il disturbo interferisce

significativamente con il profitto scolastico e con le attività quotidiane”.

Le funzioni motorie considerate sono perciò la motricità grossolana o posturale che ha a

che vedere con la postura, la funzione statica, l’equilibrio, il cammino e la corsa e la motricità fine

che ha che vedere con la coordinazione oculomanuale e la manipolazione. O l’una o l’altra di queste

funzioni o entrambe devono essere compromesse in maniera rilevante e sul piano psicometrico e sul

piano delle conseguenze sociali perché ne risultano compromesse l’autonomia nella vita quotidiana

e l’apprendimento della lettoscrittura.

Per diagnosticare tale disturbo tuttavia, non vi deve essere una condizione neurologica

diagnosticabile e non deve coesistere un ritardo mentale con Q. I. <70. Ne consegue che sul piano

diagnostico lo psicologo deve disporre in prima battuta di strumenti psicometrici standardizzati che

descrivano lo sviluppo della motricità grossolana, della motricità fine e della autonomia personale e

sociale nelle attività quotidiane del bambino. Tali strumenti sono rappresentati dalle scale di

sviluppo psicomotorio infantile che in genere coprono la fascia di età da 0 a 6 anni: scala di

Brunet-Lèzine, scala di Griffiths, scala di Denver. Queste scale permettono di valutare lo sviluppo

del bambino nelle aree della motricità grossolana, della motricità fine e della autonomia personale e

sociale fornendo per ogni area la media di sviluppo e le deviazioni standard in difetto o in eccesso.

Per rispondere alla definizione diagnostica lo sviluppo del bambino al test deve risultare

inferiore alla -2DS nel settore motorio grossolano e/o fine e nella autonomia personale e sociale. Per

contro le funzioni cognitive non devono risultare compromesse alla -2DS e il Q. I. deve essere >70.

In realtà, giacchè la diagnosi di disturbo specifico della funzione motoria si pone nei primi anni di

vita, non esiste in tale fascia di età uno strumento affidabile per la misura del Q. I., se non a partire

dai 4 anni di età con la scala Wechsler per i bambini in età prescolare. Per escludere una

compromissione della funzione cognitiva, può essere allora sufficiente ricorrere alla

somministrazione delle prove di Piaget del periodo sensomotorio per i primi due anni di vita e del

periodo rappresentativo per la fascia 2-5 anni.

Per escludere una malattia neurologica diagnosticabile, ovviamente, il bambino con disturbo

della funzione motoria deve sempre effettuare una visita medica neuropsichiatria infantile per

escludere la presenza all’anamnesi di crisi convulsive e alla osservazione di anomalie di sviluppo

del cranio, di segni neurologici focali e di anomalie del tono muscolare.

Tab. 1 Criteri di inclusione ed esclusione per il disturbo specifico della funzione motoria

Criteri di inclusione

Criteri di esclusione

Quoziente di sviluppo psicomotorio <70

Quoziente Intellettivo<70

In Motricità grossolana e/o

Malattia neurologica (es. Paralisi cerebrale

infantile)

In Motricità fine

L’intervento

In questo campo vanno tenuti distinti gli interventi nel disturbo della funzione motoria

grossolana e della funzione motoria fine, in quanto funzioni con basi biologiche diverse e con

modelli teorici di intervento diversi. I diversi interventi sul bambino con disturbo motorio sono

praticati dal fisioterapista, che dovrà avere la capacità di reinterpretare la fisioterapia in modo che

questa diventi esperienza di vita quotidiana piuttosto che rinchiudere la vita all’interno del mero

esercizio terapeutico (Ciotti, 1999).

Le tecniche fisioterapiche più utilizzate sono chiamate tecniche di facilitazione afferenziale

perché utilizzano stimolazioni afferenti di tipo sensoriale e cenestesico per stimolare lo sviluppo dei

pattern motori corretti. Esse si distinguono in tecniche di facilitazione che agiscono

prevalentemente a livello sottocorticale, indipendenti dal controllo volontario, per lo sviluppo della

motricità grossolana e tecniche che agiscono prevalentemente a livello corticale, dipendenti dal

controllo volontario, per lo sviluppo della motricità fine.

La tecnica di facilitazione sottocorticale più utilizzata e diffusa nel disturbo della funzione

motoria grossolana è la Neurodevelopmental Therapy (NDT) dei coniugi Bobath (1985). Essa si

basa sul concetto neuroevolutivo che la funzione statica del cammino si organizza grazie alla

successione di una sequenza precisa e predeterminata dei riflessi di raddrizzamento del capo e del

tronco, dei riflessi protettivi di paracadute in basso-di lato-in avanti-in dietro e dei riflessi di

equilibrio prono-supino-seduto-quadrupede. Il fisioterapista attraverso esercizi specifici dovrebbe

indurre lo sviluppo dei riflessi mancanti. In realtà gli studi randomizzati sulla efficacia della tecnica

Bobath non sono affatto incoraggianti. In effetti l’acquisizione della funzione statica e del cammino

è un processo biologico programmato geneticamente in maniera molto vincolante e non sembra che

stimoli esterni o ambientali possano in nessun modo ostacolare o favorire i tempi di mielinizzazione

programmati geneticamente. Maggiore attenzione rivestono a questo proposito perciò gli interventi

abilitativi ed educativi, in cui il fisioterapista ad esempio consiglia i genitori su come tenere il

bambino in posture corrette quando è sdraiato, quando è seduto, quando è in piedi, evitando carichi

gravitari eccessivi capaci di provocare deformità articolari .

La tecnica corticale più utilizzata nel disturbo della motricità fine è quella di Perfetti

(Morosini, 1978), utilizzata per l’uso degli arti superiori nella manipolazione. Al contrario della

motricità grossolana sotto stretto controllo genetico, la motricità fine invece risente sensibilmente

della ricchezza o della povertà delle esperienze sensomotorie della prima infanzia. E’ nota da tempo

ad esempio la goffaggine motoria dei bambini deprivati allevati nei brefotrofi. Le recenti ricerche

sui neuroni a specchio (Rizzolati e Sinigaglia, 2006) dimostrano i meccanismi neurofunzionali che

sono alla base nei primati e nell’uomo dell’apprendimento delle sequenze motorie, specie

oculomanuali, per imitazione. L’imitazione gestuale, insieme alla nozione di permanenza

dell’oggetto e alla causalità operazionale, già per Piaget (1937) costituiva un’area fondamentale per

l’apprendimento, nel periodo esploratorio sensomotorio dei primi due anni di vita del bambino.

Utilizzando le nozioni di Piaget relative allo sviluppo del periodo sensomotorio, Uzgiris e

Hunt (1979) hanno costruito una scala che consente una valutazione analitica dello sviluppo

sensomotorio: attraverso il gioco e l’esplorazione di materiali standardizzati permette di collocare il

bambini piccolo nella fase di sviluppo piagetiana relativa alle seguenti aree: nozione di permanenza

dell’oggetto; sviluppo di mezzi per ottenere fini; sviluppo dell’imitazione gestuale e vocale;

sviluppo della causalità operazionale; costruzione di schemi relazionali fra gli oggetti. Tale scala

può essere utilizzata per diversi tipi di intervento. La scala consente di conoscere per quel bambino

in ciascuna area esaminata quale è la zona prossimale di sviluppo, ovvero quale è la performance

sensomotoria più vicina a quella già posseduta e che pertanto può essere stimolata con la

presentazione di una determinata attività. Montenegro et al. (1977), utilizzando questa metodica,

hanno dimostrato in bambini di basso ceto sociale che i soggetti, esaminati con la scala e sottoposti

agli stimoli conseguenti, all’età di due anni avevano uno sviluppo sensomotorio e abilità

oculomanuali superiori a quelli non trattati.

Parallelamente ai diversi interventi riabilitativi e abilitativi, è di importanza cruciale che nel

trattamento del bambino con disturbo motorio (così come dei disturbi sensoriali: deficit uditivo o

visivo) l’equipe curante ponga grande attenzione alle implicazioni relazionali ed emotive che tali

problematiche inevitabilmente comportano. La condizione di vulnerabilità fisica del bambino, i

limiti che determina nelle autonomie personali e sociali, l’esposizione a complessi seppur necessari

percorsi sanitari, si riflette inevitabilmente in cospicue difficoltà nella regolazione delle emozioni e

dei comportamenti. Ovviamente la qualità dei legami d’attaccamento con le figure genitoriali

rappresenta la migliore tutela a questo riguardo. Tuttavia, anche il genitore più sensibile e

responsivo, di fronte a un bambino con “bisogni speciali” come questo dovrà essere adeguatamente

supportato e contenuto nella propria funzione educativa e affettiva, così come nella elaborazione

delle aree emozionali critiche (angoscia, dolore, sentimenti depressivi) che i deficit del figlio fanno

inevitabilmente risuonare nel suo universo mentale.

Evoluzione in adolescenza e in età adulta

Riguardo alla prognosi naturale a distanza in adolescenza ed età adulta del disturbo specifico

motorio ben poco si sa dalla letteratura. A questo proposito basta forse citare il commento di Brunet

e Lèzine (1951) in occasione della pubblicazione del test omonimo coi dati longitudinali di

osservazione: “non si può assegnare un forte significato prognostico al quoziente derivato dai test

psicomotori eseguiti nei primi due anni di vita. Le misure precoci di sviluppo non danno

informazioni decisive sulla intelligenza futura ... Vediamo che è soltanto a partire dai 30 mesi che si

stabilisce una differenza stabile di livello tra i gruppi di bambini seguiti e questo in relazione

soprattutto allo sviluppo del linguaggio che si organizza fortemente in questo periodo sulla

costruzione della frase”.

Il disturbo specifico di linguaggio

Diagnosi

L’ICD10 prevede due forme di disturbo specifico del linguaggio: una forma in cui sono

compromesse sia la comprensione che l’espressione del linguaggio e una forma in cui è

compromessa la sola espressione linguistica. Poiché infatti, come dice la Bishop (1989), il

linguaggio è un edificio che ha come fondamenta le strutture di comprensione linguistica su cui poi

si costruiscono le capacità espressive, è evidente che non ci può essere disturbo della comprensione

del linguaggio senza compromissione delle abilità espressive e che il disturbo limitato alle sole

abilità espressive con capacità di comprensione normali è meno severo del precedente.

Per entrambe le forme l’ICD10 precisa il criterio dimensionale del disturbo nel seguente

modo: a) disturbo specifico del linguaggio espressivo: la capacità di esprimersi mediante il

linguaggio, valutata con test standardizzati, è più di due deviazioni standard al di sotto del livello

appropriato per l’età del bambino; la capacità di comprensione del linguaggio, valutata con test

standardizzati, è compresa entro il limite di due deviazioni standard per l’età del bambino; b)

disturbo misto della comprensione e della espressione del linguaggio: la comprensione del

linguaggio, valutata con test standardizzati, è di due deviazioni standard al di sotto del livello

appropriato per l’età del bambino.

Inoltre, per diagnosticare il disturbo specifico di linguaggio, devono mancare: alterazioni

neurologiche, sensoriali, anatomiche; una sindrome da alterazione globale dello sviluppo

psicologico; una intelligenza non verbale compromessa: ovvero se il Q. I. non verbale del soggetto

è <70 non può essere fatta diagnosi di disturbo specifico di linguaggio.

Pertanto lo psicologo, di fronte a un bambino in età prescolare che dopo i due anni non parla

o ha un linguaggio incomprensibile, in prima battuta potrà utilizzare un test di linguaggio

standardizzato per la comprensione e l’espressione verbale semantica (vocabolario) e sintattica

(frasi). I test più usati a questo scopo per la comprensione semantica e per la comprensione

sintattica sono rispettivamente il Peabody Picture Vocabulary test (in cui si richiede al soggetto di

indicare oggetti denominati dall’esaminatore su un campione di figure) e il test di ricezione

grammaticale TROG di Bishop (in cui si richiede al soggetto di indicare azioni illustrate da frasi

dell’esaminatore su un campione di figure) (Ciotti, 1996). Per l’espressione semantica e sintattica

sono rispettivamente una prova di vocabolario espressiva, come il test di Brizzolara, e una prova di

costruzione di frasi illustrative di azioni figurate, come il test Action Picture di Renfrew.

Per verificare la normalità della intelligenza non verbale, si potrà ricorrere alle prove non

verbali della scala Wechsler per l’età prescolare oltre i 4 anni di età, oppure alle prove di Piaget del

periodo rappresentativo che sono prove grafomotorie non verbali, tra i 2 e i 4 anni di età.

Per escludere un disturbo della comunicazione associato a sindrome da alterazione dello

sviluppo psicologico, lo psicologo dovrà verificare che il bambino utilizzi la comunicazione

gestuale, il gioco simbolico e l’indicazione protodichiarativa (il bambino indica un oggetto

all’interlocutore per condividere un interesse con lui e mentre sta indicando guarda il viso

dell’interlocutore per vedere se quello guarda l’oggetto indicato). Infine, per escludere alterazioni

neurologiche e sensoriali, sarà necessario un esame neurologico, della acuità visiva ed uditiva.

Tab 2 Criteri di inclusione ed esclusione per il disturbo specifico di linguaggio

Criteri di inclusione

Criteri di esclusione

Test di linguaggio

Sordità neurosensoriale

<2DS in espressione verbale e/o

Malattia Neurologica

<2DS in comprensione verbale

Ritardo mentale

Sindrome da alterazione globale dello s. psicologico

Intervento

Un importante studio di metanalisi (Scarborough et al. , 1994) ha dimostrato che leggere

libri al bambino da parte del genitore fin dai sei mesi di vita migliora significativamente il suo

sviluppo linguistico, in particolare del vocabolario e delle competenze fonologiche. Dagli anni ’90

esistono perciò in diversi paesi, come USA e Regno Unito, programmi di promozione della

lettura dei genitori ai propri figli piccoli come mezzo di prevenzione dei disturbi di linguaggio.

La promozione è fatta dai pediatri, dalle istituzioni bibliotecarie cittadine e di quartiere, dalle scuole

dell’infanzia. In Italia dal 2000 esiste un programma di questo tipo chiamato “Nati per Leggere”

(Causa, 2007).

In genere il trattamento riabilitativo del bambino con disturbo specifico del linguaggio è

affidato alla figura professionale del logopedista. I metodi riabilitativi logopedici più comunemente

usati sono tre: a) Metodo ortofonico “sintomatico”: è’ il metodo classico, più lineare e direttivo, in

cui il logopedista chiede al bambino di eseguire esercizi programmati e finalizzati a migliorare

l’articolazione dei fonemi, il vocabolario lessicale e la costruzione sintattica delle frasi. b) Metodo

logopedico (cosiddetto) “psicoterapico”: il logopedista ha come obiettivo fondamentale il

raggiungimento di una relazione terapeutica intensa col bambino in cui utilizza diversi strumenti

comunicativi ed espressivi mimici, gestuali, grafomotori e infine verbali. c) Metodo logopedico

“naturale”: il logopedista interviene indirettamente mediante una consulenza alla madre (e agli

educatori) sulle tappe linguistiche che deve stimolare nel suo bambino attraverso l’articolazione

chiara dei fonemi, l’utilizzo di frasi semplici e corrette, la lettura di immagini e storie illustrate.

Per nessuno di questi metodi esiste un controllo sperimentale rigoroso di efficacia. In

generale gli esperti raccomandano che la presa in carico logopedica per essere utile deve

presupporre: una lunga esperienza personale del logopedista con bambini che hanno disturbo di

linguaggio; una buona formazione relazionale; la definizione di obiettivi a breve e a lungo termine e

la loro verifica; il dialogo sistematico con la famiglia e con la scuola; la consapevolezza dei limiti

delle metodiche riabilitative, limiti tanto più grandi quanto più grave è il disturbo trattato.

Proprio l’incertezza sulla efficacia dell’intervento riabilitativo nel disturbo specifico di

linguaggio, oltre alla difficoltà di differenziare tra i due e i tre anni di età il disturbo specifico dal

ritardo semplice di linguaggio, non consiglia a tuttoggi di effettuare uno screening dei disturbi del

linguaggio nei primi tre anni di vita (Law, 2000). Si ricorda infatti che lo screening di un disturbo o

di una malattia è consigliabile solo quando siano soddisfate tutte queste condizioni: ci sono

conoscenze precise sulla storia naturale del disturbo; esiste un metodo per diagnosticare il disturbo

specifico (pochi falsi positivi), sensibile (pochi falsi negativi) e non costoso; esistono interventi

terapeutici capaci di minimizzare o neutralizzare gli effetti del disturbo nei trattati rispetto ai non

trattati (Ciotti et al. 1986).

Anche per le difficoltà di linguaggio, ovviamente, occorre considerare con attenzione

l’interazione con altre variabili di rischio o protettive, che, a fianco di quella logopedica, ampliano e

rendono talora essenziale la funzione psicologica. In effetti, i disturbi specifici di sviluppo del

linguaggio (unitamente ai disturbi dell’apprendimento, che tra poco analizzeremo) ben si prestano,

per la loro natura, ad un ragionamento eziologico complesso e denso di più ricchi significati alla

luce della psicopatologia dello sviluppo. Cominciano ad accumularsi prove interessanti sulla

profonda influenza che i legami affettivi primari possono esercitare sullo sviluppo e l’efficace

utilizzo delle funzioni linguistiche e cognitive, in funzione dei livelli di sensibilità materna e

dell’efficacia del suo “ruolo tutoriale” verso il bambino (Meins, 1997). Anche assumendo una

vulnerabilità di fondo nel funzionamento linguistico e neuropsicologico di questi bambini, appaiono

evidenti al clinico esperto le possibili funzioni protettive, compensative e riparative che può

comunque esercitare una relativa sicurezza nel contesto relazionale di cui il bambino si nutre. Egli

pertanto, nell’inquadramento diagnostico e nel trattamento di questi problemi, non potrà non farsi

carico in qualche modo, anche del significato relazionale che il problema assume e del modo in cui

viene gestito ed utilizzato dal bambino nelle sue relazioni significative. I processi linguistici e

d’apprendimento possono organizzarsi e svilupparsi in maniera armonica solo all’interno di una

relazione percepita come significativa, sicura e contenitiva. Viceversa, in contesti connotati da

livelli più o meno elevati di insicurezza, discontinuità, distanza affettiva o addirittura pericolo, il

deficit si inserisce inesorabilmente in un circolo vizioso di progressivo aggravamento delle

performance linguistiche o di apprendimento del bambino e di “resistenza” al trattamento

rtiabilitativo entro cui gli operatori stessi finiscono spesso per dibattersi impotenti.

Evoluzione in adolescenza e in età adulta

Riguardo alla prognosi a distanza in adolescenza e giovane età del disturbo specifico di

linguaggio, in una recensione ampia di studi Bishop (1994) prende in considerazione: la persistenza

nel tempo di un disturbo del linguaggio evidenziabile con test specifici,la presenza in tutta l’età

scolare di disturbi di apprendimento, la comparsa in comorbidità di disturbi psichiatrici (DDAI,

disturbo della condotta e comportamento antisociale, psicosi paranoide), la scarsa autonomia sociale

in età adulta rispetto al lavoro e alla vita familiare. L’autore conclude che ognuno di questi eventi

negativi evolutivi interviene con frequenza statisticamente maggiore rispetto alla popolazione