Impresa sociale: una breve geografia

del contesto italiano

Vando Borghi

in J.L. Laville, M. La Rosa, a cura di (2010), Impresa sociale e capitalismo contemporaneo, Sapere 2000, Roma,

pp. 163-174

Impresa sociale: una breve geografia del contesto italiano

Vando Borghi

I confini di un fenomeno, nello scenario nazionale

Misure dell’economia sociale

Per ragionare di cosa sia l’impresa sociale e di come si configurino alcune delle sue principali

problematiche è utile premettere un po’ di dati che possano aiutarci a dare un profilo concreto cui

ancorare alcuni elementi di discussione. Vorrei subito chiarire, però, che il problema principale di

una riflessione sociologica su questo fenomeno – che cosa sia davvero impresa sociale e cosa

invece ne abbia soltanto, eventualmente, le forme o l’apparenza – non può essere risolto sul piano

dei dati e della contabilità. E’ per questo che, delineato sinteticamente il perimetro della figura (nel

contesto italiano) che abbiamo posto ad oggetto di questo volume, occorrerà poi indicare alcuni

terreni su cui la riflessione e l’indagine devono esercitarsi per evitare analisi che si fermino soltanto

alla superficie del fenomeno in questione.

La cornice in cui si inscrive, dal punto di vista della classificazione statistica, il fenomeno

dell’impresa sociale, vale a dire l’ambito dell’economia sociale, risulta da sempre complesso da

monitorare, con cifre e misure non sempre concordi a seconda delle diverse fonti da cui derivano.

Proviamo comunque a richiamare alcuni elementi principali. In primo luogo, va ricordato che,

stando ai dati del censimento ufficiale riportati nel “Primo Rapporto Cnel/Istat sull’economia

sociale” (Cnel/Istat, 2008), agli inizi del 20001 esistevano in Italia 221.412 organizzazioni senza

scopo di lucro (comprendendo in questa classificazione Fondazioni, Associazioni, Cooperative), il

51% delle quali localizzate nell’Italia settentrionale e in cui erano impiegate più di 4 milioni di

persone, delle quali 3 milioni e 200 mila a titolo volontario2 e 532 mila dipendenti. Da un punto di

vista economico, non è secondario rilevare che, mentre la gran parte (75%) delle organizzazioni non

profit si assesta su un ammontare annuo di entrate inferiore ai 50mila euro, una piccola minoranza

1

Anche se questi dati (così come quelli riportati nella Tab. successiva) sono tratti da pubblicazioni recenti (Alschelter,

Bruzzese, Perna 2005; Cnel/Istat, 2008), rimandano comunque – almeno per i dati generali – al Censimento delle

istituzioni nonprofit del 1999.

2

In effetti, l’80.2% utilizzava personale volontario e per il 70.1% questa figura rappresentava l’unica risorsa umana

utilizzata.

di esse (1.1%, cioè 373 organizzazioni) impiega il 42% del totale dei dipendenti (220 mila). Per tali

ragioni è difficile non concordare con chi afferma che la cosiddetta economia sociale in Italia sia

caratterizzata da “una grande concentrazione di risorse economiche in poche strutture” (Alschelter,

Bruzzese, Perna, 2005: 21). Che tipo di effetti abbia tutto ciò nella qualificazione del rapporto tra

problematiche sociali e dinamiche economiche – il nodo su cui lavora appunto l’impresa sociale –

costituisce di per se un terreno assai significativo di ricerca.

Tab. 1 – Organizzazioni nonprofit per forma giuridica, aree territoriali e principali settori di

intervento

FORMA GIURIDICA

Associazione

riconosciuta

Nord

Centro

Mezzogiorno

Italia

28.580

13.149

19.580

61.309

Cultura, sport e

ricreazione

Assistenza

sociale

Relazioni

sindacali e

rappresentanza

di interessi

Istruzione e

ricerca

37.245

Fondazione

Associazione Comitato

non

riconosciuta

AREE TERRITORIALI

1.737

74.292

2.196

699

29.648

941

572

36.812

695

3.008

140.752

3.832

PRINCIPALI SETTORI

865

97.725

2.334

Cooperativa

sociale

Altra

forma

Totale

2.286

792

1.573

4.651

7.861

1.736

2.044

7.861

113.172

46.965

61.275

221.412

476

1.747

140.391

6.575

773

8.073

322

2.397

1.204

19.344

3.608

0

11.863

75

0

105

15.651

2.631

714

5.676

202

135

2.294

11.652

Fonte: Cnel/Istat, 2008: 19 (parziale da Tab. 4.1)

La Tab. 1 ci fornisce una prima idea generale della mappatura (un po’ datata, per le ragioni sopra

accennate) della tipologia di organizzazioni nonprofit, della loro distribuzione territoriale e dei

principali settori di intervento Tra le diverse cose che si potrebbero sottolineare circa i dati sopra

richiamati – relativamente alla netta prevalenza delle organizzazioni che si dedicano ad attività

concernenti il legame sociale (nelle sue problematiche più o meno drammatiche, dal tempo libero e

la cultura all’assistenza sociale in senso stretto), nonché alla preminente collocazione di tali

organizzazioni nell’area settentrionale del paese (51,1%) – vale la pena rimarcare il dato

concernente il principale oggetto delle considerazioni seguenti. Infatti, se come ho già detto, risulta

difficile identificare a priori la natura di una effettiva impresa sociale, possiamo comunque provare

a lavorare per approssimazione, riferendo pertanto i nostri ragionamenti al dato che descrive,

nell’universo rappresentato nella Tab. 1, le cooperative sociali, che ammontano al 2,1% del totale

delle organizzazioni.

I territori della cooperazione sociale: una introduzione

La cooperazione sociale, almeno per come viene rilevata dall’Istat, fa riferimento ad una normativa

risalente al 1991 (Legge n. 381). Avente lo scopo, da statuto, di perseguire l‘integrazione sociale dei

cittadini e, ancora più in generale, la promozione umana in quanto interesse generale alla comunità,

la cooperazione sociale è articolata secondo la seguente tipologia:

-

coop. di tipo A: organizzazioni che svolgono attività finalizzate all’erogazione di servizi

socio-economici ed educativi;

-

coop. di tipo B: organizzazioni che lavorano all’inserimento lavorativo di persone

svantaggiate;

-

coop. di tipo misto (A + B): organizzazioni che svolgono entrambe le tipologie di attività

sopra richiamate;

-

consorzi sociali: organizzazioni cooperative con base sociale costituito almeno per il

settanta per cento di cooperative sociali.

Alla fine del 2005, l’universo delle cooperazione sociale risulta circoscrivibile attraverso alcuni dati

generali (Cnel/Istat, 2008):

a. le cooperative sociali attive sono 7.363 (la maggior parte delle quali, il 71.7%,

costituitasi dopo il 1991): 12,1 cooperative ogni 100mila abitanti;

b. il maggior numero di cooperative sociali ha sede in Lombardia (1.191 unità, pari al

16,2% del totale nazionale); seguono il Lazio (719), la Sicilia (589), l’EmiliaRomagna (584), il Veneto (564) e la Puglia (545)

c. l’insieme delle cooperative sociali è costituito per la maggior parte da cooperative di

tipo A (4.345 unità, pari al 59%), mentre le cooperative di tipo B ammontano a

2.419 unità (32,8%)

d. i soci delle cooperative sociali sono 262.389, di cui 255.583 persone fisiche e 6.806

persone giuridiche; nelle cooperative di tipo A risultano relativamente più frequenti

le unità con un’unica categoria di soci (21,5%), mentre tra le cooperative di tipo B e

ad oggetto misto si registrano quote percentuali più favorevoli alla molteplicità di

categorie di soci (il 94,1% delle cooperative di tipo B ed il 91,7% di quelle ad

oggetto misto è composta da almeno due categorie di soci);

e. il personale delle cooperative sociali nel 2005 è pari a 278.849 unità, di cui 211.307

dipendenti, 31.629 lavoratori con contratto di collaborazione, 30.478 volontari,

3.415 volontari del servizio civile, 1.287 lavoratori interinali e 733 religiosi;

complessivamente i lavoratori retribuiti (dipendenti, lavoratori con contratto di

collaborazione e interinali) sono 244.223, mentre le risorse umane non retribuite

sono 34.626; rispetto al 2003, il personale operante nelle cooperative sociali è

aumentato complessivamente del 26,2% e la crescita maggiore ha riguardato i

lavoratori interinali (+159%);

f.

nel 2005, le cooperative sociali dichiarano, nel complesso, un valore della

produzione di 6.381 milioni di euro, con un importo medio per cooperativa di circa

867 mila euro; la quota maggiore del valore della produzione si concentra nelle

cooperative di tipo A, che raccolgono il 64,7% dei ricavi e costituiscono il 59% delle

cooperative. Seguono, le cooperative di tipo B (21,2%), i consorzi (10,7%) e le

cooperative ad oggetto misto (3,4%);

g. per quanto concerne le cooperative di tipo A, il settore in cui esse operano

maggiormente è rappresentato dall’assistenza sociale (59.1%), mentre la tipologia di

servizio maggiormente erogato è l’assistenza domiciliare (36.5%) e, infine, il

destinarlo prevalente dei servizi di tale tipologia sono i minori (28.8%);

h. nelle cooperative di tipo B, invece, il servizio di inserimento lavorativo riguarda in

primo luogo i disabili (46.3%).

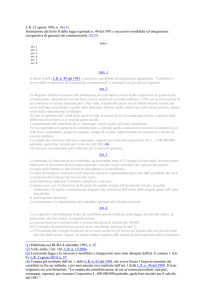

In termini di distribuzione territoriale (Tab. 2), la maggiore concentrazione di strutture cooperative

risulta essere nelle regioni meridionali, prese nel loro insieme; nel confronto interregionale, tuttavia,

la situazione risulta più eterogenea, con una rappresentanza significativa, tra le prime cinque regioni

per presenza di strutture di cooperazione sociale, di regioni collocate nell’area settentrionale del

paese: Lombardia (1191), Lazio (719), Sicilia (589), Emilia Romagna (584), Veneto (564).

Tab. 2 - Cooperative sociali per tipologia e regione - Anno 2005 (valori percentuali, totale=100)

Fonte: Istat, 2007

Un ulteriore elemento di dettaglio utile alla comprensione dell’universo della cooperazione sociale

(Tab. 3) rimanda al tema della fonte di finanziamento di queste organizzazioni. La maggior parte di

esso deriva da fonte pubblica (65.9%) e soltanto nelle aree del Nord-est risulta esserci un maggior

equilibrio tra fonte pubblica (56.3%) e fonte privata (43.7%).

Tab. 3 - Cooperative sociali per fonte prevalente di finanziamento, tipologia e ripartizione

territoriale – Anno 2005 (valori percentuali, totale=100)

Fonte: Istat, 2007

Altro tema rilevante è quello concernente la presenza di persone svantaggiate nelle cooperative. Per

cominciare a vedere il peso di questa presenza, può essere utile osservare due indicatori, vale a dire

il numero medio di persone svantaggiate per cooperativa (12) e il numero di svantaggiati ogni 10

unità di personale retribuito (6). Se prendiamo il primo dei due indicatori (numero medio persone

svantaggiate per cooperativa), emergono evidenti differenze territoriali: il Nord-est (14) e il Nordovest (17) mostrano una presenza di persone svantaggiate superiore alla media nazionale, mentre

nel Mezzogiorno la presenza di persone svantaggiate risulta inferiore alla media nazionale (8). Il

Centro presenta invece un dato in linea con quello nazionale. Infine, rispetto al secondo indicatore

(numero svantaggiati ogni 10 unità di personale retribuito), il rapporto che emerge nelle diverse

aree regionali si mantiene intorno a quello nazionale.

Tab. 4- Indicatori delle cooperative di tipo B per ripartizione territoriale - Anni 2003 e 2005

Fonte: Istat, 2007

Relativamente alla tipologia delle persone svantaggiate nelle cooperative di tipo B, emerge una

prevalenza della figura del disabile su tutto il territorio nazionale; nella maggior parte delle aree

regionali, tale figura è poi seguita da quella dei tossicodipendenti, con l’eccezione dell’area Nordest, che vede la figura del disabile seguita immediatamente da quella del paziente psichiatrico

Tab. 5 - Persone svantaggiate delle cooperative di tipo B per tipologia e ripartizione

territoriale - Anno 2005

Fonte: Istat, 2007

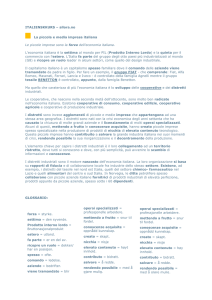

Un approfondimento, inoltre, di questi dati attinenti la presenza di persone svantaggiate all’interno

delle organizzazioni cooperative in questione (Tab. 6) ne mette bene in evidenza i limiti da un punto

di vista più qualitativo. Si tratta infatti di una presenza che si concentra sostanzialmente nei ruoli

operativi, mentre fatica ad incidere sul processo decisionale e di definizione strategica attraverso

l’accesso a posizioni dirigenziali.

Tab. 6 - Ruolo dei soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Dirigenti

Tecnici/Impiegati

Sv antaggiati

Capisquadra

Ope rai

Normodotati

Fonte: Mattioni - Ires-Fvg, 2003

I dati fin qui richiamati e commentati mostrano dunque un universo vasto, eterogeneo e con opacità

e contraddizioni. Da un lato, pare si tratti di un universo in espansione, in termini quantitativi;

dall’altro, questo dato apparentemente positivo presenta, visto da vicino, più di un lato oscuro (la

forte dipendenza dal finanziamento pubblico, la concentrazione delle risorse su alcune poche grandi

organizzazioni, etc.). Da una parte, questa crescente affermazione come interlocutore rilevante dei

decisori ha prodotto trasformazioni interessanti nell’ambito delle politiche e della legislazione

sociale; dall’altro proprio questo successo costituisce il terreno di snaturamento e di

strumentalizzazione di questo soggetto e delle istanze che veicola. In altre parole: “mentre infatti, le

organizzazioni che compongono il Terzo Settore (…) ne enfatizzavano il ruolo di creatore di

occupazione e di risolutore delle contraddizioni del tardo capitalismo al fine di ottenere

riconoscimenti e attenzioni pubbliche (in termini di leggi, defiscalizzazione, peso politico), gli stessi

argomenti venivano usati come cavallo di Troia per l’ingresso delle logiche neoliberiste nei modelli

europei di welfare (attaccati dalla nuova dea privatizzazione). Il risultato è che, accanto a misure

interessanti ottenute negli ultimi dieci anni (legge sul volontariato, sulla cooperazione sociale, sulle

associazioni di promozione sociale, la legge per la riforma dell’assistenza), si è osservata una

crescita impressionante del terzo settore che si occupa soprattutto di welfare e che stenta a

mantenere un ruolo propositivo e riformatore, ma anzi spesso cade nella dipendenza quasi totale dal

settore pubblico, unico rappresentante della domanda per queste ‘imprese’” (Alschelter, Bruzzese,

Perna, 2005: 23). Quello che è possibile dire, sulla base di questi ed altri dati di tipo quantitativo ci

riporta, quindi, esattamente alle considerazioni espresse all’inizio di questa breve ricognizione.

Come anche altri contributi al volume, per vie diverse (cfr. de Leonardis, infra), mi pare mostrino

con chiarezza, i dati introdotti ci descrivono lo sfondo sul quale l’impresa sociale, eventualmente, si

muove, ma i due piani non sono sovrapponibili e la messa a fuoco delle proprietà e degli orizzonti

problematici ed evolutivi di quest’ultima non sono sovrapponibili con quello stesso sfondo.

Le coordinate dell’impresa sociale

E’ sul terreno del rapporto con la società nel suo insieme, con il processo di alimentazione del

tessuto connettivo della società in cui la società civile stessa affonda le proprie radici - laddove essa

si configura, effettivamente, secondo modalità opposte al dilagante “particolarismo generalizzato”

(Innerarity, 2008: 52 e ss.) con il quale essa viene invece spesso confusa – che è possibile misurare

la messa all’opera (o meno) dell’impresa sociale. Ciò che conta, qui, non sono tanto le misure

strutturali (di qui l’opacità, l’ambiguità dei numeri e delle classificazioni solitamente adottate per

indagare i fenomeni in questione); piuttosto sono i processi, le proprietà emergenti entro sistemi

d’azione e progetti che prevedono quasi sempre l’interazione tra attori diversi (profit e noprofit;

pubblici e privati). Conta il modo con cui si costruisce la realtà sulla quale poi si andrà ad agire (il

sensemaking) e, a questo proposito, le definizioni, le rappresentazioni di cui ci si serve per osservare

e indagare, svolgono un ruolo determinante nel rapporto circolare con la realtà sociale cui si

riferiscono, partecipando esse stesse della sua produzione ed essendone, contemporaneamente,

l’esito.

Possiamo sforzarci di identificare diverse versioni alternative di terzo settore e di impresa sociale

ma, come ho già detto, credo che il discrimine decisivo si ponga in rapporto al nesso tra impresa

sociale e società nel suo insieme. Da un lato possiamo facilmente rintracciare definizioni (direi

senz’altro maggioritarie) che tendono a enfatizzare la natura “privatistica” di quel tipo di

organizzazioni e di processi. “Le materie sociali implicate – bisogni e beni relativi alla salute,

all’educazione, alla sicurezza e alla qualità della vita, al reddito e al lavoro, ecceetera – vengono

ricondotte all’interno della sfera privata, e considerate come problemi e domande dei singoli e delle

loro famiglie cui corrispondono, sul versante dell’offerta, capacità di iniziativa economica e virtù

morali altrettanto personali, private. Così privatizzate, queste materie smettono di essere un terreno

di discorso pubblico su questioni collettive e condivise, che riguardano la qualità e la tenuta del

legame sociale e che dunque chiamano in causa corresponsabilità, azioni e scelte su beni e fini

comuni” (de Leonardis, 1999: 246-7). Dall’altro, troviamo versioni (minoritarie) che insistono sul

registro argomentativo della cittadinanza, che riconnettono sistematicamente il teatro dell’azione di

queste organizzazioni allo spazio pubblico ed al senso che esse acquistano in esso, che ne

sottolineano la radice politica (nell’accezione arendtiana del termine). Lo schema seguente (Tab.7)

può fornire una rappresentazione grafica dei principali modelli dell’argomentazione che si

confrontano su questi temi e delle loro principali caratteristiche, così come emerge da quanto fin qui

discusso

Tab. 7 – Matrici di agency delle organizzazioni nonprofit

eterogeneit à dei soggetti coinvolti; strategie

deliberative e partecipative; creazione di

borderlands

Impresa

Sociale

efficienza/ redditività

come obbiettivo

efficienza/ redditività

come vincolo

strategie organizzative e relazionali di tipo dualistico /

privatismo

Su un asse, quello orizzontale, si dispongono le diverse rappresentazioni del rapporto tra significato

sociale delle organizzazioni e dei processi di cui stiamo parlando e processi economici, laddove su

un estremo sono collocabili quelle concezioni e quelle pratiche che Perrow (2002: 40-41) definisce

la “forma negativa di organizzazioni nonprofit” e che tendono in sostanza a sovvertire il rapporto

tra aspetti economici e dimensioni sociali, facendo dei primi l’obbiettivo effettivo (in termini di

vantaggi fiscali, di percezione di alti salari e gratifiche o anche soltanto assumendo i criteri di

efficienza economica come l’effettivo criterio di gerarchizzazione e di selezione delle priorità e

delle scelte strategiche) invece di considerarli come uno strumento e/o un vincolo della governo

delle organizzazioni. Mentre sull’estremo opposto troviamo la tensione a considerare i vincoli

economici e di mercato un vincolo, un dato non ignorabile ma che non impedisce tuttavia di esigere

obbiettivi di alta qualità concernenti i beni ed i servizi trattati, le relazioni coinvolte e così via (de

Leonardis, Mauri, Rotelli, 1994).

Sull’altro asse, quello verticale, si collocano invece le diverse concezioni concernenti l’agency delle

organizzazioni: su un estremo quelle di stampo fortemente privatistico (de Leonardis, 1997), cioè

alimentate da una concezione del rapporto tra organizzazioni e cittadini come rapporto privato (di

tipo familiare e/o mercantile) e dualistico3 oppure, per usare la terminologia di Perrow (2002),

caratterizzate da comportamenti egoistici, orientate a fornire servizi soltanto ai propri membri;

sull’estremo opposto, quelle organizzazioni e quei progetti orientati all’allargamento della

cittadinanza e delle condizioni per il suo effettivo esercizio attraverso la messa all’opera di attori

diversi, attraverso strategie borderlands, vale a dire, per usare la definizione di Piore (1995),

l’istituzione di percorsi di “intrapresa sociale” basati non sulla negoziazione, lo scambio, il

compromesso, bensì sulla costruzione di ponti, di terreni di incontro e di confronto, di un

vocabolario comune finalizzato ad una reciproca trasformazione. Se assumiamo questa prospettiva

di lettura, allora la definizione di impresa sociale propriamente detta – al di là delle misure e delle

contabilità su base strettamente amministrativa – dovrebbe indicare soltanto quelle organizzazioni

che si sforzano di muoversi nel quadrante in alto a destra.

Proprio perché le nostre sono sempre più intensamente “società di organizzazioni” (Perrow, 1991),

è indispensabile riflettere a fondo sulla natura ed il significato sociale dei modelli organizzativi e

delle matrici cognitive cui attingono per cercare di interpretare l’orizzonte delle trasformazioni in

corso. Vale dunque la pena concludere questa breve introduzione al contesto italiano, oltre che

rimandando agli approfondimenti di tali aspetti presenti negli altri contributi a questo volume, con il

richiamo della esortazione all’analisi critica dell’eterogeneo universo del nonprofit che, per quanto

riflettendo su uno scenario diverso come quello statunitense, l’autorevole studioso delle

organizzazioni complesse Charles Perrow (2002: 34) ha espresso alcuni anni fa:

3

La relazione duale, tipica dell’ambito clinico e/o mercantile, “fa incontrare due individui isolati e astratti dalla

socialità, sottratti al reticolo delle altre relazioni che costituiscono il mondo di ciascuno, e separati in uno spazio

artificiale, segreto e privatizzato, disegnato dal setting specialistico. La relazione duale recide legami, sottrae socialità

ed esclude altre relazioni dal campo delle azioni e delle scelte pertinenti su problemi e beni sociali”. Nel modello duale

di interazione, i due soggetti vengono implicitamente definiti in modo fortemente asimmetrico: “le competenze di uno

dei due attori in gioco si configurano come appropriazione e segretezza (...) delle risorse materiali e cognitive su cui si

svolge la relazione” mentre “le domande di cui l’altro attore è portatore vi vengono riconosciute e trattate come deficit,

bisogni e patologie personali; nel migliore dei casi come preferenze soggettive” (de Leonardis, 1997: 186-7). Inoltre, a

proposito del tema che indicavo come il terreno fondamentale su cui misurare l’impresa sociale, de Leonardis (1998:

91-2) mette a fuoco le conseguenze complessive di una tale logica d’interazione: “Questa cornice strumentale induce

comunque una disattivazione della ‘voce’ della domanda, della sua partecipazione attiva alla questione. Con il rischio

che si crei il deserto attorno ad essa e con ciò si riduca drasticamente la dotazione di risorse che il contesto sociale della

domanda può mettere in gioco. Passività, dipendenza, cronicità, privatizzazione delle questioni, deprivazione materiale,

culturale e politica finiscono per costituire il risvolto sistemico del trattamento del destinatario degli aiuti come cliente,

in definitiva come consumatore individuale con i suoi bisogni e le sue preferenze private. Viene da domandarsi quale

società civile potrebbero costruire, se così orientate, queste forme di autorganizzazione”.

“Le società moderne sono sempre più costellate di grandi organizzazioni, dal momento che un sempre maggior numero

di attività che vogliamo e dobbiamo svolgere sono gestite da queste ultime. Le organizzazioni, e in particolar modo

quelle di grandi dimensioni, offrono sempre più servizi che un tempo erano forniti dalle famiglie, dai gruppi di amici,

dal vicinato e dalle comunità locali. Ciò significa che sempre minore è la capacità della società civile di sussistere in

assenza delle grandi organizzazioni. Una prova dell’assorbimento della società da parte delle grandi organizzazioni è

costituita dall’organizzazione nonprofit. In teoria, essa è di piccole dimensioni, sensibile e orientata verso i bisogni della

società. Se la società civile deve essere rappresentata da un’entità organizzata, sembrerebbe che questa debba essere

l’organizzazione nonprofit. Ora, il numero delle organizzazioni nonprofit sta aumentando. Mi domando se questo

aumento debba significare un aumento delle aspettative di una società civile vitale. Il mio timore è che le abbia invece

ridotte. Fondamentalmente, ciò che sostengo è che i settori nonprofit che crescono più rapidamente sono caratterizzati

da comportamenti egoistici, mentre i settori le cui attività sono orientate in senso altruistico sono in declino. Un

argomento distinto, ma collegato a questo, è che le grandi organizzazioni, sia quelle a scopo di lucro che quelle

nonprofit, stanno trasformando i servizi che erano un diritto del cittadino in attività accessorie al contratto di impiego”.

Riferimenti bibliografici

Aschelter A., Bruzzese E., Perna L. (2005), Dove va il Terzo Settore?Rapporto sull’Economia

Sociale in Italia, Ricerca nell’ambito dell’Azione Sperimentale del Consorzio “Noicon”,

finanziamento FSE e Regione Emilia Romagna.

Cnel, Istat (2008), Primo Rapporto Cnel/Istat sull’economia sociale, Roma

de Leonardis O. (1997) Declino della sfera pubblica e privatismo, in “Rassegna Italiana di

Sociologia”, n. 2, pp. 169-193.

de Leonardis O. (1998), In un diverso welfare, Feltrinelli, Milano.

de Leonardis O. (1999), Terzo settore: la doppia embeddedness dell’azione economica, in J.L.

Laville, E. Mingione, a cura di, La nuova sociologia economica. Prospettive europee,

numero monografico di “Sociologia del lavoro”, n. 73, pp. 230-250.

de Leonardis O., Mauri D., Rotelli F. (1994), L'impresa sociale, Anabasi, Milano.

Istat (2007), Le cooperative sociali italiane in Italia. Anno 2005, 12 ottobre.

Mattioni F., Ires FVG (2004), La cooperazione di tipo B in Italia tra maturità e radicamento e

proposte per il suo sviluppo, Presentazione del rapporto di ricerca, 30 giugno, Roma.

Perrow C. (2002), L’ascesi delle organizzazioni nonprofit e il declino della società civile negli Stati

Uniti, in “Rivista di politiche pubbliche”, n. 2.

Perrow C. (1991), A Society of Organizations, in “Theory and Society”, vol. 20, n. 6., pp. 725-762.