VOLUME II

UNITÀ 1

CAPITOLO 1

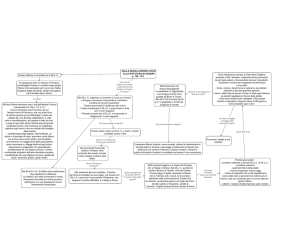

LA CRISI DELLA REPUBBLICA

(79-44 a.C.)

1. PERSONALITÀ IN LOTTA PER IL POTERE

1.1 Effetti imprevisti della riforma di Silla

Il potere ingordo

La riforma di Silla non servì a restituire al senato l’antica autorità né pacificò gli animi, la crisi era

molto più profonda e investiva l’intera gestione del potere. La riforma aveva anzi peggiorato il

disagio e il malcontento, e lo spettro della guerra civile restava in agguato.

La nobiltà, che per merito di Silla si trovò di nuovo nelle mani tutto quel potere, invece di usarlo per

rimettere ordine nel governo e nella società, ne approfittò per rubare, corrompere e uccidere. Era

ormai normale comprare i voti in un’elezione o i giudici in un processo; si pagava per avere un

incarico nelle province dove ci si poteva arricchire a spese dei provinciali, con le tasse, le rapine, la

vendita degli abitanti come schiavi. Chi poteva prestava soldi a chi voleva comprarsi una carica ad

un tasso del cinquanta per cento, sicuro che una volta eletto il debitore sarebbe stato in grado di

ripagare il debito. Il senato proibiva ai suoi membri il prestito ad usura, ma essi aggiravano la legge

celandosi dietro a prestanome.

Satrapi e cene luculliane

Cesare, ad esempio, quando gli fu assegnata la provincia della Spagna, aveva debiti per 25 milioni

di sesterzi: li ripagò in un anno.

Crasso, che aveva ottenuto da Silla di organizzare il primo corpo di vigili del fuoco, quando

scoppiava un incendio, cosa piuttosto frequente in una città in cui edifici alti anche sei piani, le

cosiddette insulae, erano costruiti prevalentemente in legno, contrattava con il proprietario

dell’immobile in fiamme, lo acquistava per pochi soldi e solo dopo azionava le pompe. Se non ne

otteneva la proprietà, lasciava bruciare l’edificio.

«In mano a una classe dirigente così corrotta, Roma era ormai diventata una pompa che succhiava

quattrini in tutto il suo Impero per consentire a una categoria di satrapi una vita sempre più fastosa e

un lusso sempre più insolente» (Montanelli).

Il potere anomalo

Un nuovo ruolo avevano ormai assunto anche il proletariato urbano e gli eserciti. Con il termine

plebe, che aveva ormai perso il significato originario, si indicava la massa di nullatenenti che,

spesso affluiti dalla campagna in cerca di lavoro, sovraffollavano Roma, vivendo di espedienti, di

elargizioni gratuite di grano, di spettacoli gladiatori nel circo; alimentavano la delinquenza, si

lasciavano manovrare e comprare dai potenti; davano il proprio appoggio a chi prometteva di più e

sfogavano la rabbia in sommosse violente e spesso cruente. Gelosa dei suoi privilegi, la plebe di

Roma si opponeva a qualsiasi tentativo di estendere tali privilegi, e in particolare la cittadinanza

romana, ai provinciali, bloccandone in questo modo l’integrazione nell’impero.

L’esercito, dopo la riforma di Caio Mario, era diventato invece lo strumento indispensabile nelle

mani di chi aspirava al potere, anche al di là e contro le leggi. Sempre più spesso gli eserciti

venivano arruolati direttamente da un politico abbastanza ricco da potersi permettere di mantenere

delle truppe. Ai soldati, con la vittoria, il generale prometteva bottino e razzie, e ai veterani, al

momento del congedo, l’assegnazione di terre. Naturalmente l’esercito dava la sua fiducia solo al

generale che sapeva meritarsela, rispettava i soldati, garantiva numerose vittorie e le ricompense più

ricche. Le personalità che nel I secolo a.C. dominarono la scena politica adoperarono con grande

spregiudicatezza i loro eserciti, fino a scagliarli persino contro la patria.

Fazioni o personalità in lotta

In conflitto erano due diversi modi di concepire la politica, rappresentati dalle due fazioni che si

contendevano il potere, gli optimates e i populares, espressione entrambe della nobilitas, ma con

due opposte visioni del potere. Però da tempo ormai erano singole personalità – dai Gracchi, a

Mario e Silla – spesso forti dei loro eserciti, ad assumersi il compito di tentare una riforma dello

Stato in un senso o nell’altro, tanto che le guerre civili che si scatenarono nel I secolo a.C., secondo

alcuni, furono dettate dalla brama di potere di singole personalità, quasi sempre esponenti della

nobiltà, che aderivano all’una o all’altra delle due fazioni solo per sfruttarne l’appoggio.

È anche vero però che, dietro le varie personalità, le vere protagoniste della storia erano le forze

sociali che premevano per un rinnovamento profondo dello Stato.

memo

Gli optimates, tradizionalisti e conservatori, contrari al rinnovamento della politica, intendevano

mantenere l’ordine costituito e i privilegi della classe al potere, basavano la loro forza sull’autorità

del senato e della tradizione, cioè del mos maiorum; i populares, riformisti e favorevoli alle

innovazioni politiche, economiche e sociali necessarie a governare un impero così ampio, volevano

adeguare le strutture ai tempi e riequilibrare le disparità sociali, esercitando maggiore controllo sulle

elezioni per evitare corruzione e brogli, migliorando le condizioni di vita dei ceti meno abbienti, per

evitare conflitti sociali, realizzando riforme. La fazione dei populares era una minoranza tra i nobili,

ma aveva spesso l’appoggio dei cavalieri e agiva attraverso i tribuni e i comizi, quindi sulla base

della volontà popolare, ormai poco propensa a riconoscere autorità al senato.

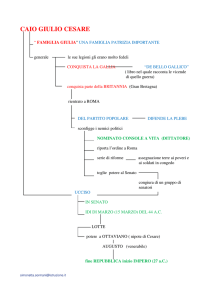

1.2 Pompeo Magno

L’ascesa di Pompeo (82-72 a.C.)

La personalità forse più emblematica, per le sue scelte ambigue e contraddittorie, della grande

confusione politica che regnava a Roma, è quella di Pompeo, il primo ad affacciarsi sulla scena

politica alla morte di Silla. Gneo Pompeo apparteneva a una famiglia italica di recente nobiltà. Il

padre aveva combattuto nella guerra sociale, dimostrando ambizione e brutalità, ed era riuscito a

costruirsi una ricchissima proprietà nel Piceno e ad assicurarsi vaste clientele, che lasciò in eredità

al figlio. Questi, quando Silla sbarcò a Brindisi, sfruttando le sue ricchezze poté addirittura

arruolare tre legioni per appoggiarlo nella lotta contro Mario il Giovane.

Nell’81 a.C., ad appena venticinque anni, senza aver ricoperto alcuna magistratura, ottenne il diritto

a celebrare il trionfo – che spettava in realtà solo a un console o a un pretore vittorioso –, e il titolo

onorifico di Magno. Sposò la figlia di Silla e durante la dittatura del suocero ebbe incarichi

importanti, ma il suo potere crebbe soprattutto dopo il ritiro del dittatore a vita privata.

Nel 76 a.C. fu inviato in Spagna, contro Quinto Sertorio, un seguace di Mario, governatore delle

due province iberiche (Hispania Ulterior e Hispania Citerior), dove si erano rifugiati i mariani.

Sertorio si era ingraziato le popolazioni iberiche in lotta contro Roma e ne appoggiava le

rivendicazioni. Non fu facile per Pompeo sconfiggere i ribelli che avevano il vantaggio di conoscere

i luoghi e attuavano la tattica della guerriglia. Il generale ricorse allora all’astuzia: approfittando del

fatto che molti uomini di Sertorio trattavano gli indigeni come “barbari” e suscitavano proteste e

defezioni, egli riuscì a sobillarli contro il governatore. Nel contempo corruppe anche gli uomini a

lui più fedeli, finché ottenne che uno di essi attirasse Sertorio e la sua guardia del corpo in un

tranello e li trucidasse (72 a.C.). Pompeo poté così tornare, dopo quattro anni, in Italia.

La rivolta di Spartaco (73-71 a.C.)

Ma intanto a Roma era scoppiata, nel 73 a.C., la più grave rivolta servile della storia romana. Tra il

II e il I secolo a.C., gli schiavi rappresentavano la metà di tutta la popolazione della penisola. Il loro

grande numero e il durissimo trattamento che subivano avevano provocato già molte rivolte. Già nel

136-132 a.C. in Sicilia era scoppiata una prima rivolta.

Qui erano presenti più che altrove numerosissimi schiavi, di origine per lo più siriaca, che si

impossessarono di Enna, proprio al centro dell’isola, e da lì estesero la rivolta ad Agrigento,

Tauromenio (Taormina), Catania, Messina e, forse, Siracusa. A comandarli era lo schiavo Euno,

eletto re dai suoi seguaci col nome di Antioco, come il re di Siria vinto dai romani. Gli insorti

sconfissero ripetutamente i reparti romani inviati per reprimere la rivolta, fecero strage dei

magistrati e di tutta la classe dirigente romana, mentre ottennero probabilmente l’appoggio delle

classi popolari. La rivolta servile divenne così la lotta della Sicilia contro la dominazione romana.

Lo storico Diodoro Siculo, un secolo dopo, parla di 200.000 insorti, mentre a provare il

coinvolgimento della popolazione siciliana, che le fonti non citano, sono i provvedimenti assunti dal

console che riuscì a reprimere la rivolta solo quando giunsero le truppe di rinforzo dalla Spagna,

dopo quattro anni di lotta. Egli, dopo aver crocefisso migliaia di ribelli nelle campagne intorno ad

Enna, concesse alla provincia della Sicilia larga autonomia nell’amministrazione della giustizia

Anche ora a Roma il numero degli schiavi e il loro sfruttamento inumano spinsero in alcuni casi gli

schiavi a ribellarsi per ottenere la libertà, a fuggire per darsi al brigantaggio nelle campagne e nei

boschi oppure ad impossessarsi, come accadde in Sicilia, di ampi territori per taglieggiare gli

abitanti, sicuri della protezione dei loro potenti padroni. Le pene per gli schiavi fuggitivi o ribelli

andavano dalle torture fino alla morte: i condannati erano inviati nell’arena per essere sbranati da

bestie feroci o venivano crocefissi: era questa una morte infamante riservata solo agli schiavi.

Spartaco, trace di origine, uomo intelligente e coraggioso, che aveva combattuto nell’esercito

romano, ma poi era stato fatto schiavo per diserzione e inviato nella famosa scuola di gladiatori di

Capua, insieme a poche decine di gladiatori era riuscito a fuggire e a rifugiarsi alle falde del

Vesuvio. Qui fu raggiunto da migliaia di altri schiavi fuggitivi e li guidò verso il nord, nella

speranza di valicare le Alpi, raggiungere i paesi di origine e riacquistare la libertà. Nella loro marcia

i ribelli raccolsero molti altri fuggitivi, tra cui gli schiavi pastori dell’Appennino e anche piccoli

contadini e braccianti ridotti in miseria, tanto che il numero dei fuggitivi arrivò in alcuni momenti a

150.000. Roma fu costretta a inviare entrambi gli eserciti consolari, che tuttavia Spartaco riuscì a

sconfiggere presso Modena, nel 72 a.C.

A questo punto gli schiavi, esaltati dal successo, costrinsero Spartaco a tornare indietro e a marciare

verso Roma. Ma Roma mise in campo ben dieci legioni, affidate al comando di Marco Licinio

Crasso. I fuggitivi si diressero allora verso l’estrema punta del Bruzio (l’attuale Calabria) dove

Crasso tentò di bloccarli con un vallo di 55 km che si estendeva dal Tirreno allo Ionio. Spartaco

riuscì tuttavia a rompere l’accerchiamento e a guidare le sue truppe verso la Puglia. Ma fu raggiunto

da Crasso e nel 71 a.C., in Lucania, avvenne la battaglia decisiva: 60.000 rivoltosi furono uccisi; dei

superstiti, 6000, con una pena infamante, furono crocefissi sulla via Appia, che congiungeva Capua

a Roma, altri 5000 riuscirono a raggiungere l’Etruria, dove si scontrarono con l’esercito di Pompeo

di ritorno dalla Spagna e furono massacrati.

La rivolta ebbe un effetto disastroso sulla schiavitù di Roma, non solo perché migliaia di schiavi

morirono, ma anche perché i padroni terrorizzati si fecero sempre più repressivi: se, ad esempio,

uno schiavo uccideva il padrone, venivano uccisi tutti gli schiavi della casa.

Il voltafaccia di Pompeo (71 a.C.)

Pompeo tornava a Roma carico di gloria e aspirava a diventare console, ma non aveva ancora

percorso il cursus honorum previsto dalla riforma di Silla. Si alleò pertanto con Crasso, divenuto

l’uomo più ricco di Roma grazie agli abusi compiuti durante le proscrizioni sillane. I due generali

non congedarono i loro eserciti e li accamparono minacciosamente nei dintorni della città per

forzare la mano al senato. Ma la mossa non bastò, occorreva l’appoggio dei cavalieri e del popolo.

Benché aristocratici, sostenitori della politica sillana e degli optimates, essi decisero allora di

cercare l’appoggio dei populares, promettendo loro lo smantellamento della costituzione di Silla se

fossero stati eletti consoli. Con l’appoggio popolare e gli eserciti schierati alle porte di Roma i due

ottennero il consolato per il 70 a.C. E mantennero le promesse:

restituirono ai tribuni i poteri originari: l’intercessio e la possibilità di accedere alle altre

magistrature;

nominarono nuovi censori che espulsero dal senato 64 (o 84?) senatori che avevano

appoggiato Silla o erano stati da lui nominati;

in un nuovo censimento inclusero nelle tribù mezzo milione di italici che avevano ottenuto

la cittadinanza con la guerra sociale: ora essi potevano finalmente votare;

restituirono ai cavalieri l’appalto della riscossione delle imposte nelle province asiatiche,

che era stato loro sottratto da Silla;

riformarono la composizione delle giurie dei tribunali che furono affidate in parti uguali a

senatori, cavalieri e a quei plebei che avevano un censo di poco inferiore ai cavalieri.

Lo scandalo di Verre (70 a.C.)

A rendere più che mai opportuna l’attribuzione ai cavalieri del tribunale de repetundis, che

giudicava i reati di concussione, fu il processo contro Verre. Contro l’aristocratico Caio Verre,

governatore della Sicilia, che in tre anni aveva depredato enormi ricchezze, soprattutto dalla

ricchissima colonia greca di Siracusa, avevano intentato causa gli stessi sicelioti, che avevano

chiesto il patrocinio legale di un giovane avvocato alle prime armi, Marco Tullio Cicerone.

Nel processo, Cicerone, appoggiato dall’ordine equestre a cui egli stesso apparteneva, rivelò

eccezionali qualità oratorie, mise in scacco l’avvocato della difesa, il celebre Quinto Ortensio

Ortalo, considerato il “principe” del foro, avvocato di fiducia degli optimates, e sostenne l’accusa

con tale veemenza da spingere l’accusato a fuggire in esilio a Marsiglia, in Gallia, già dopo la prima

seduta.

Cicerone pubblicò comunque le cinque orazioni, definite Verrine, che costituiscono ancora oggi

una prova non solo delle colpe dell’imputato, ma anche delle responsabilità dell’intero sistema di

governo delle province e della corruzione dell’oligarchia conservatrice.

Gli esordi di un grande oratore

Cicerone nacque nel 106 a.C. da un ricco agricoltore di Arpino, località del Lazio meridionale, che

aveva dato i natali anche a Mario. Ricevuta un’ottima educazione, iniziò al sua carriera di avvocato

nell’81 a.C., attaccando un liberto protetto da Silla. Nel 77 a.C. sposò Terenzia, da cui ebbe i figli

Tullia e Marco, e nel 76 fu questore a Lilibeo, nella Sicilia occidentale, dove si fece apprezzare per

la sua onestà. A Siracusa riscoprì la tomba di Archimede (ucciso nel 212 dai romani durante la

conquista della città). Da allora la sua presenza sulla scena politica fu, in alcuni momenti,

determinante.

Pompeo contro i pirati (67 a.C.)

A conclusione dell’anno di consolato, Pompeo non volle ricoprire il proconsolato in nessuna

provincia per non allontanasi da Roma, in attesa di una nuova possibilità per mettersi in luce e

acquisire sempre più potere. L’occasione gli si presentò tre anni dopo, quando un tribuno propose

una guerra contro i pirati.

La pirateria era considerata nel mondo antico una forma di concorrenza legittima tra le varie

potenze commerciali: secondo il mito, persino Ulisse la praticava. Roma aveva sempre avuto un

atteggiamento ambiguo nei confronti dei pirati: da un lato se ne era servita contro Cartagine,

dall’altro aveva combattuto contro i pirati dell’Illiria nel 228 a.C.

Ora a predominare erano i pirati orientali, stanziati soprattutto in Cilicia, in Asia Minore, una

regione dalle coste piene di anfratti e ripari, coperte alle spalle da montagne aspre e inaccessibili,

ricche di foreste che fornivano il legname necessario per la costruzione delle navi pirata.

Partendo dai loro covi, i pirati razziavano beni e persone, attaccavano navi e paesi sulle coste e

rifornivano di schiavi l’intero bacino mediterraneo. Avevano combattuto con le loro flotte al fianco

di Mitridate e, approfittando della guerra civile a Roma, avevano razziato persino le coste italiche,

arrivando perfino a Ostia, il porto di Roma. Si erano poi spinti fino in Spagna.

La situazione si era fatta difficile. La flotta dei pirati era costituita da oltre mille navi e i loro

attacchi insidiavano le rotte commerciali, ledendo gli interessi dei cavalieri, e mettevano in

pericolo l’approvvigionamento di Roma: bastava che una nave, con un carico di grano destinato

alla capitale, venisse depredata, per affamare la popolazione romana, che viveva in gran parte delle

elargizioni di grano. Per questo fu proprio un tribuno della plebe a proporre, con la legge de piratis

persequendis, la guerra contro i pirati e ad affidarne a Pompeo il comando con poteri

eccezionali.

Investito quindi, contro il parere del senato, dell’imperium proconsolare infinitum su tutti i mari e su

tutte le coste dell’impero fino a 80 km nell’interno, per la durata di tre anni, dotato di un’enorme

quantità di mezzi – 500 navi, 120.000 soldati, 5000 cavalieri e 150 milioni di sesterzi – Pompeo in

soli 49 giorni distrusse le basi dei pirati nel Mediterraneo occidentale e catturò centinaia di

imbarcazioni. Altrettanto tempo gli occorse per costringere i pirati che si erano rifugiati in Cilicia ad

arrendersi. Per debellare il problema alla radice, assegnò loro appezzamenti di terra in Asia Minore,

spingendoli così a cambiare le basi della loro economia.

Il commercio nel Mediterraneo orientale riprese, l’ordine equestre tirò un sospiro di sollievo,

crollò il prezzo del grano e allora furono le classi popolari a tirare un sospiro di sollievo, mentre

l’aristocrazia terriera, che sulla vendita del grano basava tradizionalmente la sua ricchezza, non ne

fu affatto contenta.

La seconda e la terza guerra mitridatica (83-81, 74-62 a.C.)

Fu ancora un tribuno della plebe a proporre una legge che affidava a Pompeo, appena tornato a

Roma al culmine della popolarità, la guerra contro Mitridate, l’antico nemico che Silla non aveva

potuto sconfiggere definitivamente, perché costretto a tornare a Roma.

Nell’83 a.C., i romani avevano tentato di invadere il regno del Ponto, scatenando la seconda

guerra mitridatica, ma nell’81 erano stati sconfitti al fiume Halys. Poi il re della Bitinia aveva

lasciato il proprio regno in eredità ai romani ed essi ne avevano approfittato per riprendere le ostilità

nel 74 a.C., ma non erano riusciti ancora a sconfiggere Mitridate che si era alleato con Tigrane, re

d’Armenia. Pompeo, che sostituiva il comandante in carica, il senatore Lucio Licinio Lucullo,

aveva a disposizione 60.000 legionari e assoluta libertà di iniziativa in guerra e in pace. Per vincere

la guerra egli usò non solo la sua abilità di stratega, ma anche quella di diplomatico. Riuscì, infatti,

a convincere Tigrane ad abbandonare l’alleato e persino Farnace, il figlio di Mitridate, a tradire il

padre. Mitridate si uccise nel 63 a.C.

Una personale sistemazione dell’Asia (63-62 a.C.)

Pompeo si fermò ancora qualche tempo in Oriente per intraprendere una vasta opera di sistemazione

dei possedimenti orientali di Roma, ampliati dopo la sua vittoria: lasciò Tigrane sul trono

d’Armenia, assegnò a Farnace il piccolo regno del Bosforo, nel nord del mar Nero, unificò il

Ponto e la Bitinia in una nuova provincia, ridusse in province la Cilicia e la Siria, dov’era stato

eliminato l’ultimo discendente della dinastia dei Seleucidi. Sottomise alla protezione di Roma la

Palestina e alcune città libere; lasciò indipendenti alcuni piccoli regni, facendone “stati

cuscinetto”, che però legò a sé con vincoli di dipendenza personale.

Quando nel 62 a.C. sbarcò a Brindisi carico di bottino e di gloria, il senato tremò all’idea che

volesse approfittare del suo enorme potere.

1.3 Catilina (64-62 a.C.)

Un nobile rovinato in ricerca di potere

Roma, infatti, stava vivendo un momento drammatico. Nel 64 a.C. un nobile ex sillano, il cui padre

si era rovinato finanziariamente nella competizione politica, Lucio Sergio Catilina, passò alla

fazione dei populares e propose la propria candidatura al consolato per l’anno 63. Ma la pressione

dei suoi ricchi creditori impose la candidatura di Marco Tullio Cicerone. Uomo politico e

avvocato ormai affermato, Cicerone mirava alla concordia ordinum, cioè all’alleanza tra gli

“ordini” della nobiltà e della classe imprenditoriale dei cavalieri, che, possedendo le leve del potere

politico ed economico, avrebbero potuto garantire la stabilità dello stato. La nobiltà però non voleva

accordare vantaggi ai cavalieri e anche l’ordine equestre preferiva conservare la libertà di allearsi

ora con il senato ora con i populares, a seconda dei propri interessi del momento.

Ma il momento richiedeva ora l’alleanza con i nobili, così Catilina fu battuto alle elezioni dal suo

avversario Cicerone. Per ottenere l’appoggio popolare e soprattutto quello dei nobili decaduti come

lui, Catilina propose allora la cancellazione dei debiti e nel 63 a.C. si ripresentò al consolato per

l’anno seguente, ma fu battuto ancora una volta. Organizzò allora, con i nobili suoi amici, una

congiura per eliminare il console in carica Cicerone, organizzando un esercito in Etruria per

marciare su Roma. Ma anche tutta l’Etruria era pronta all’insurrezione generale, perché, pur

essendo stata un tempo molto ricca, era ormai dissanguata dalla diffusione del latifondo e decimata

dalle proscrizioni sillane.

Fino a quando, Catilina? (63 a.C.)

Cicerone, che aveva promosso una legge per inasprire le disposizioni contro la corruzione elettorale

e impedire così a Catilina di ottenere il consolato per il 62, venne a conoscenza del piano e, pur non

disponendo di prove schiaccianti della congiura, chiese e ottenne i pieni poteri e la dichiarazione

dello stato di emergenza. Nella seduta del senato dell’8 novembre del 63 a.C., egli con una

orazione attaccò Catilina, esordendo con la celebre domanda: «Quo usque tandem, Catilina,

abuteris patientia nostra?» (“Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza?”). Era la

prima famosissima Catilinaria. I toni di Cicerone furono così efficaci da indurre Catilina a fuggire

la stessa notte da Roma e a rifugiarsi in Etruria presso i ribelli. Cicerone continuò nella sua

denuncia con le altre tre Catilinarie, declamate nelle sedute del senato del 9 novembre, del 3 e del 5

dicembre. Le quattro orazioni costituiscono un documento storico di eccezionale importanza, sia

pure di parte e poco oggettivo, e un esempio altissimo dell’eloquenza ciceroniana.

La fine gloriosa di una carriera senza gloria

Il console trascinò poi in senato i congiurati rimasti a Roma e li fece condannare a morte, senza

concedere loro di appellarsi al popolo, come consentiva la legge in caso di pena capitale. Nella

seduta decisiva del 5 dicembre del 63, solo Caio Giulio Cesare fece sentire la propria voce per

difendere la legalità: il senato, infatti, non era un organo giudiziario e tanto meno aveva il potere di

impedire l’appello al popolo. L’intento di Cesare, che forse era coinvolto o almeno era a

conoscenza della congiura, era però soprattutto quello di mettersi in luce e ottenere il favore dei

populares.

I ribelli in Etruria furono battuti presso Pistoia nel gennaio del 62: nessuno di loro si arrese e lo

stesso Catilina cadde combattendo valorosamente. A Roma Cicerone divenne il “Padre della

Patria”.

Giudizi di parte

Il giudizio su Catilina passato alla storia è quello fornito dallo stesso Cicerone e dallo storico

Sallustio che dedicò un’opera alla congiura. Entrambi erano ostili al tentativo rivoluzionario di

Catilina e perciò è difficile dare oggi un giudizio definitivo su questo tentativo, che da un lato

sembra frutto di ambizione personale ed egoistica di un esponente della nobiltà in decadenza, ma

dall’altro potrebbe apparire necessario a imprimere una svolta alla politica romana.

D’altro canto, occorre dire che non furono mai trovate prove certe della congiura, mentre è certo

che Catilina aveva cercato di raggiungere il potere legalmente, presentandosi alle elezioni, e che i

suoi avversari avevano usato, invece, anche corruzione e mezzi illegali per escluderlo dalla

competizione. Il fatto, poi, che Catilina trovasse, sia tra i nobili sia tra il proletariato e il

sottoproletariato urbano, tanti seguaci disposti anche a morire per le loro idee rivela che il disagio

era molto profondo e Catilina se ne faceva portavoce.

Eppure neanche i populares, come lo stesso Sallustio, appoggiavano il suo piano, perché esso

coinvolgeva gli strati più umili ed emarginati della popolazione e persino gli schiavi, in un progetto

troppo rivoluzionario perché i popolari potessero accettarlo.

La reazione del senato, che violava la legge, mostra però che la classe al potere non era più in

grado di risolvere i problemi e di garantire la legalità e che un cambiamento radicale dello Stato era

ormai inevitabile.

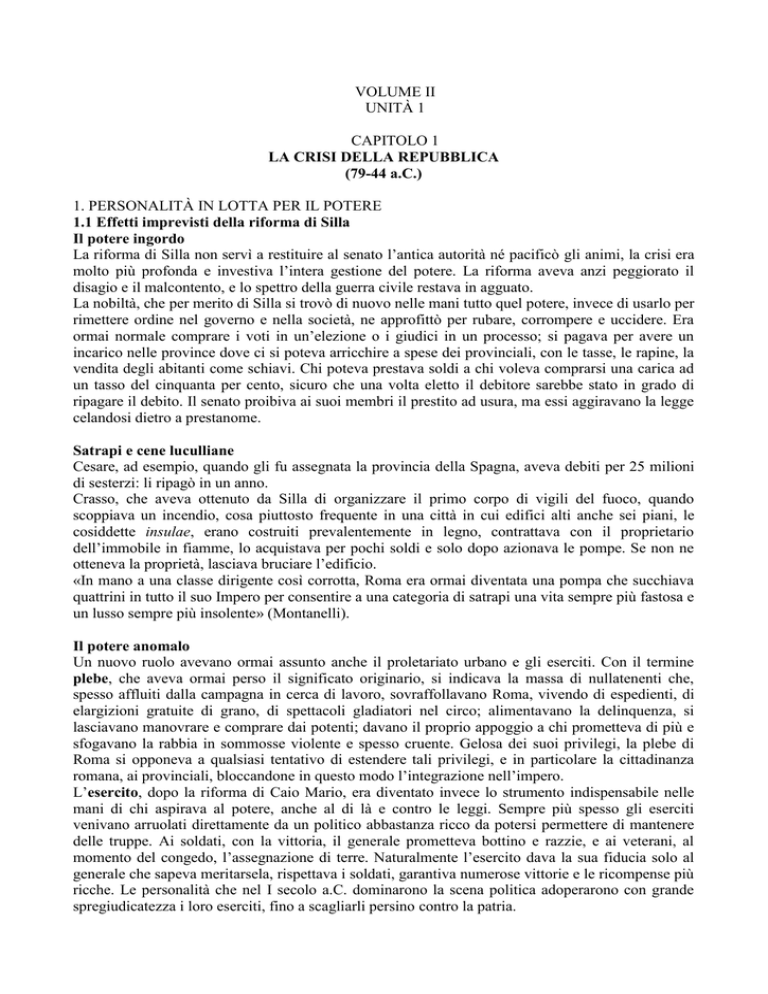

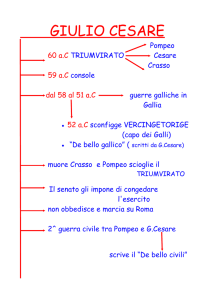

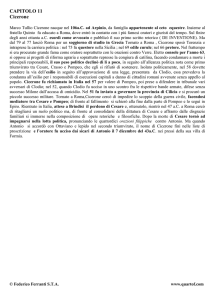

2. CESARE

2. 1 La scalata al potere

L’ascesa di Cesare (oppure L’entrata in scena)

Caio Giulio Cesare, il nuovo personaggio che si affacciava a sua volta sulla scena politica,

apparteneva a un’antica gens romana, la gens Julia, che si vantava di discendere da Venere

attraverso Enea e suo figlio Julo, ma non aveva avuto fino a quel momento personaggi di rilievo.

Nipote della moglie di Mario, sposò in seconde nozze (ripudiando la prima moglie che gli era stata

imposta dal padre) Cornelia, figlia di Cinna, un mariano avversario di Silla, e non volle ripudiarla

quando il dittatore glielo chiese. Dovette perciò subire la confisca della dote di Cornelia e la

persecuzione di Silla, che tuttavia gli concesse di allontanarsi da Roma.

Quando rientrò in città, dopo la morte del dittatore, non volle prendere parte allo smantellamento

della costituzione sillana, preferì agire nell’ombra per accattivarsi le simpatie popolari con

elargizioni di denaro e di grano. Privo delle ricchezze necessarie alla carriera politica, seppe

sfruttare l’amicizia con Crasso che gli fornì i mezzi economici necessari a scalare il potere;

appoggiò la candidatura di Pompeo al consolato del 70 a.C. e lo attrasse verso la parte popolare;

favorì la legge che gli affidava la guerra contro i pirati e poi quella contro Mitridate e, mentre

Pompeo restava lontano da Roma per sette anni, ne approfittò per rafforzare la propria immagine

davanti al popolo con magnifici giochi ed elargizioni.

Box Dida

Ritratto di Cesare

La casa, in cui Cesare nacque il 12 o 13 luglio del 100 a.C. (o del 102), sorgeva nella Suburra, il

quartiere popolare e malfamato di Roma. Sin da ragazzo soffriva di mal di testa e di attacchi di

epilessia, che pare si siano aggravati col tempo, benché egli cercasse di nasconderli. Aveva ricevuto

una buona educazione e studiato l’arte retorica in Grecia. Non era bello, divenne quasi calvo molto

presto, ma era un uomo di mondo, elegante, galante, gran seduttore, spregiudicato e, ricco di

umorismo, sapeva ridere delle battute, come quelle che gli lanciavano, secondo la consuetudine

romana, i suoi soldati durante il trionfo: «Ehi, uomini, chiudete in casa le vostre mogli: è tornato il

seduttore zuccapelata». A quanto pare sulle donne esercitava un fascino irresistibile. Ebbe quattro

mogli.

Nato in un periodo di conflitti sociali e guerre civili, egli imparò presto a diffidare degli uomini, a

scrutare nella loro anima come nella realtà sociale e politica, a saper aspettare il momento per agire

e a cogliere al volo le occasioni propizie, agendo con rapidità e fermezza.

I primi gradini del cursus honorum

L’origine nobile, le amicizie influenti, tra cui soprattutto quella di Crasso, e un uso spregiudicato

della corruzione permisero a Cesare una rapida carriera politica:

nel 69 a.C. fu questore e nel 65 come edile a Roma, fece costruire magnifici edifici e

celebrare splendidi giochi, fece condannare alcuni personaggi che si erano segnalati

nell’uccisione di proscritti all’epoca di Silla e sostenne l’accusa contro Rabirio, che aveva

preso parte all’uccisione del tribuno della plebe Saturnino, ma Rabirio, difeso da Cicerone,

si salvò.

Nel 63 divenne pontefice massimo: a soli 37 anni, era la massima autorità religiosa di

Roma.

A quanto pare era a conoscenza della congiura di Catilina e si sospettava che ne facesse

parte; sicuramente difese il diritto dei congiurati ad appellarsi al popolo.

Nel 62 era pretore e il 61 come propretore in Spagna riuscì a domare le continue ribellioni

dei lusitani, stanziati nell’odierno Portogallo, migliorò l’amministrazione e le leggi sulle

imposte e sui debiti, ma ne approfittò, come tutti gli altri governatori, per arricchirsi e pagare

i suoi debiti.

Tornato a Roma nel 60 con la fama di grande condottiero, decise che era ormai giunto il

momento di presentarsi alle elezioni al consolato per l’anno successivo.

2.2 Il consolato

Un’alleanza privata (60 a.C.)

Nel 61 era rientrato a Roma anche Pompeo, carico di gloria e di bottino e forte di un esercito

vittorioso, con cui avrebbe potuto imporre il proprio potere e addirittura istituire un regime

monarchico a Roma, ma preferì rispettare la legge e sciolse le proprie legioni. Il senato commise un

errore imperdonabile: non comprese il pericolo rappresentato da Cesare, che aveva ormai il popolo

a sostenerlo, lasciò prevalere l’invidia nei confronti di Pompeo e, anziché tenerselo alleato, gli

rifiutò la ratifica dei provvedimenti con cui aveva sistemato le province in Asia e la distribuzione

delle terre ai suoi veterani, anche se gli concesse il trionfo più ricco e fastoso che si fosse mai visto.

Era giunta per Cesare l’occasione tanto attesa. Ancora una volta offrì il proprio sostegno a Pompeo

deluso dall’atteggiamento del senato, incapace di far leva sul popolo, inviso ai suoi stessi veterani ai

quali non era stato in grado di garantire la ricompensa abituale di terre. In cambio del suo aiuto per

ottenere quanto il senato negava, Pompeo doveva garantire a Cesare il proprio appoggio per

l’elezione al consolato. Per sostenere le enormi spese elettorali, a Cesare era poi indispensabile

avere a disposizione anche un finanziere ricchissimo qual era Crasso. Con loro, dunque, egli strinse

un patto privato e segreto, che passò alla storia come il primo triumvirato, quasi fosse una carica

pubblica (come in effetti sarebbe stato il secondo triumvirato).

L’accordo coalizzava i popolari nella figura di Cesare, i pubblicani e i cavalieri in quella di

Crasso e la forza militare nel grande generale Pompeo. In base all’accordo, Pompeo e Crasso

garantirono i voti dei loro sostenitori e clienti e misero la loro influenza, che era grande a Roma, e

le loro ricchezze, che erano immense, per fare eleggere Cesare al consolato per il 59. Una volta

console, Cesare stroncò la resistenza del senato alle sue proposte di legge portandole direttamente

davanti ai comizi tributi, in cui le minacce e le violenze dei veterani di Pompeo, che si presentarono

armati sulla piazza dei comizi, ridussero al silenzio ogni opposizione. Si ruppe così la concordia

ordinum auspicata da Cicerone: l’ottusità del senato e l’arroganza dell’aristocrazia, che credeva di

non aver bisogno dell’aiuto dei cavalieri e non voleva condividere i propri privilegi, avevano spinto

il ceto equestre dalla parte dei popolari.

Cesare fece, quindi, approvare una serie di leggi:

una riforma agraria che distribuiva terre ai veterani di Pompeo e alla plebe, per le quali

Cesare non espropriò terreni privati, come aveva fatto Silla, ma col bottino e le entrate

provenienti dalle province asiatiche fece acquistare dallo Stato nuove terre;

la convalida dei provvedimenti di Pompeo in Asia;

la riduzione di un terzo dei canoni che i publicani delle province orientali dovevano

versare allo Stato. Favorì così la classe equestre, che aveva il monopolio degli appalti, e

Crasso che la rappresentava.

Contro il potere occulto

Per garantire una maggiore trasparenza politica, Cesare impose che:

fosse abolita la consuetudine di prendere gli auspici prima delle assemblee legislative,

perché i responsi dei sacerdoti erano manovrati dall’aristocrazia che, per rimandare le

decisioni sgradite, accampava la scusa che gli auspici erano sfavorevoli alla riunione

dell’assemblea;

le discussioni che si svolgevano in senato fossero registrate, pubblicate e affisse in un luogo

pubblico, in modo che tutti i cittadini ne venissero a conoscenza. Il senato, che fino a quel

momento traeva il suo prestigio anche dalla segretezza delle sue riunioni, subì un altro duro

colpo.

Il potere e il carisma di Cesare erano così grandi da mettere a tacere l’altro console in carica, e

l’anno del suo consolato, il 59 a.C., venne definito ironicamente dalla gente “l’anno di Giulio e di

Cesare”.

2.3 Il proconsolato

Alla conquista di Roma passando per la Gallia

Alla fine dell’anno di carica, Cesare scelse inaspettatamente il proconsolato non in una ricca

provincia orientale, ma nell’Illirico e in Gallia Cisalpina, a cui il senato, per mostrarsi generoso e

impedire che lo facesse il popolo, aggiunse poi anche la Gallia Narbonense (l’odierna Provenza).

Erano province economicamente depresse e politicamente insignificanti, che non offrivano grandi

prospettive di arricchimento e apparentemente neppure di gloria.

Ma Cesare aveva un piano assai più ambizioso: al di là della Gallia meridionale, già sotto il

controllo romano, si estendevano gli immensi territori della Gallia centrale e settentrionale,

scarsamente popolati da tribù celtiche ancora arretrate e militarmente deboli. Una guerra di

conquista sarebbe stata per lui un vero trampolino di lancio: lo avrebbe posto su un piano di parità

con Pompeo, gli avrebbe procurato la gloria militare che gli mancava e rafforzato il suo rapporto

con l’esercito, sulla cui fedeltà avrebbe potuto contare nella sua scalata al potere.

A disposizione egli aveva però solo quattro legioni, per un territorio immenso.

Coprirsi le spalle

Cesare non voleva allontanarsi da Roma lasciando la possibilità ai suoi avversari politici di tramare

alle sue spalle.

In particolare doveva liberarsi di Cicerone, esponente degli optimates moderati, che probabilmente

conosceva il suo coinvolgimento nella congiura di Catilina e poteva usare contro di lui le notizie di

cui disponeva.

L’altro avversario era l’esponente della nobiltà senatoria più intransigente, Marco Porcio Catone il

Giovane (poi soprannominato l’Uticense), pronipote del censore ultraconservatore che a metà del II

secolo aveva tuonato perché Cartagine fosse distrutta. Uomo integerrimo, studioso di filosofia,

aveva collaborato alla condanna dei catilinari, scontrandosi con Cesare.

Per allontanare entrambi questi personaggi da Roma, Cesare preferì agire nell’ombra e si appoggiò

al tribuno della plebe Publio Clodio. Era costui un nobile passato dalla parte dei popolari e molto

amato dalla plebe, tanto che aveva cambiato il proprio nome dall’aristocratico Claudio a Clodio,

secondo la pronuncia popolare. Clodio si era fatto adottare da un plebeo per poter essere eletto

tribuno della plebe, proprio nel 58, l’anno in cui Cesare si accingeva a partire per la Gallia.

In qualità di tribuno Clodio ottenne che Catone fosse inviato come ambasciatore nell’isola di Cipro

e fece approvare una legge che condannava all’esilio chi avesse mandato a morte un cittadino

romano senza regolare processo: era proprio il caso di Cicerone. E così questi dovette lasciare

Roma, le sue proprietà vennero da Clodio saccheggiate e distrutte, la sua casa fu comprata dal

tribuno che ormai era quasi padrone di Roma.

Un po’ di gossip romano

Bello, giovane e senza scrupoli, Clodio era stato accusato di essersi introdotto, vestito da donna, nel

sacro recinto della dea Bona, per raggiungere la sua amante, la terza moglie di Cesare, Pompea, che

Cesare aveva sposato dopo la morte della giovane Cornelia. «Quando si celebrano i sacri misteri

della dea non è consentito che un uomo vi partecipi e neppure che sia nella casa […]. Quando

dunque viene il tempo della festa la moglie di colui che è console o pretore prende in mano la casa e

la prepara per il rito, mentre il marito ne esce e con lui tutti i maschi della casa. I riti più importanti

si celebrano durante la notte» (Plutarco, Vita di Cesare, 9). Quell’anno toccava a Pompea, in quanto

moglie del console, celebrare il rito e Clodio ne approfittò per entrare nella casa di nascosto. Una

volta scoperto, fu accusato pubblicamente da Cicerone. Cesare ripudiò la moglie, ma al processo

«disse di non sapere niente di quanto si riferiva contro Clodio. Il discorso appariva paradossale, e

l’accusatore gli chiese: “Come mai allora hai ripudiato tua moglie?”, ed egli: “Perché pensavo

giusto che di mia moglie neppure si sospettasse”» (Plutarco, Vita di Cesare, 10).

Poi mise in moto Crasso per comprare i giudici e l’assoluzione di Clodio. Evidentemente gli serviva

lasciare a Roma un tribuno che gli doveva un enorme favore. Ma l’episodio era anche una buona

scusa per ripudiare Pompea e permettergli di sposare la figlia di Pisone, che gli serviva fare

eleggere al consolato per averne l’appoggio mentre si trovava in Gallia. A Pompeo, invece, per

stringere l’alleanza, aveva dato in moglie la propria figlia Giulia, che poi morì di parto.

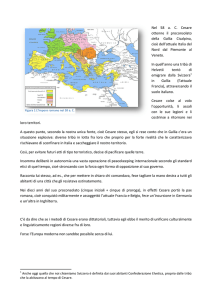

De bello Gallico

Gallia est omnis divisa in partes tres

L’esordio dei Commentarii de bello Gallico che Cesare scrisse sulla sua impresa in Gallia introduce

la descrizione della Gallia transalpina, divisa, com’egli dice, in tre parti abitate da altrettanti popoli

di stirpe celtica:

l’attuale Francia era abitata dai celti che i romani chiamavano galli, suddivisi nelle diverse

tribù degli edui, alleati dei romani, degli arverni, dei sequani, dei senoni ecc. Nell’attuale

Svizzera, erano stanziati gli elvezi;

a nord, al di là della Sequana (Senna) e della Matrona (Marna) nel Belgio e in una parte

dei Paesi Bassi, erano insediati i belgi, a cui si mescolavano anche gruppi di germani;

a sud-ovest, al di là del fiume Garonna, abitavano gli aquitani.

La Gallia centrale e settentrionale, percorsa da basse catene, era ricca di miniere d’oro, di rame, di

piombo e di ferro. Le campagne producevano varie specie di frutti e cereali. I popoli che la

abitavano in grossi villaggi, in assenza ancora di città vere e proprie, vivevano di agricoltura e

dell’allevamento di bovini. L’artigianato era sviluppato nella lavorazione del ferro, ma anche di

altri metalli. Il commercio scambiava i metalli, soprattutto lo stagno che proveniva dalle isole

britanniche e lungo il Rodano arrivava a Marsiglia e a Narbona, con i prodotti mediterranei (vino,

ceramica, tessuti).

Ai confini della Gallia

A sud la catena dei Pirenei divide la Gallia dalla penisola iberica, mentre ad est quella delle Alpi

segna il confine con l’Italia. Il confine orientale prosegue poi verso nord lungo il fiume Reno, oltre

il quale si erano stabiliti i germani. Il fiume rappresentò per i romani, dal momento in cui

assimilarono i galli, una frontiera che doveva restare invalicabile ai germani, come baluardo a difesa

del mondo romano. Fu proprio Cesare a cogliere l’importanza di un fiume che separa in due

l’Europa e che in alcuni momenti avrebbe costituito al contrario una via di collegamento e di

contatto tra le genti europee. Eppure il Reno era rimasto per secoli sconosciuto alla cultura greca e

romana, avvolto nel mistero: lo si immaginava scorrere tra foreste impenetrabili, abitate solo da lupi

e fiere di ogni tipo, in un clima intollerabile per i comuni mortali. Anche le popolazioni che

abitavano lungo le sue rive, galli e germani, spesso venivano confuse tra loro. Fu Cesare per primo,

basandosi sulla conoscenza diretta e sull’osservazione attenta, a distinguerle e a descriverne le

diverse caratteristiche, gli usi e i costumi.

Eppure la fascia costiera mediterranea della Gallia, affacciata sul Gallicus sinus (“golfo Gallico”) e

attraversata dal Rodano, era già dal 121 a.C. dominio romano col nome di Gallia Narbonense o

semplicemente di Provincia, da cui deriva il nome attuale di Provenza. La città di Narbona, di

origine celtica, nel 118 a.C. divenne la prima colonia romana fuori dall’Italia. Qui il commercio era

quasi esclusivamente nelle mani dei mercanti romani, che avevano contatti anche con la Gallia

ancora indipendente, di cui però conoscevano molto poco.

Più a est il territorio di Marsiglia, antica colonia greca, era indipendente, ma alleata dei romani. La

Gallia Cisalpina, “al di qua delle Alpi”, comprendeva invece tutta l’Italia settentrionale.

Un popolo bellicoso guidato da sacerdoti

I galli, per lo più ancora nomadi, erano forti e valorosi, ma suddivisi in un centinaio di tribù

indipendenti, che spesso si combattevano a vicenda. Le tribù più forti, circa una quarantina

all’epoca di Cesare, riuscivano a controllare abbastanza stabilmente il territorio e a dominare le

altre. A governare era un’aristocrazia, suddivisa in due classi, che dominavano sulle classi inferiori:

i cavalieri, che Cesare chiama principes, e i druidi.

I cavalieri costituivano l’aristocrazia, dedita solo alla guerra, frequente tra le varie tribù assai

bellicose dei galli. Fondavano il loro potere esclusivamente sul valore militare. A tutto il resto

pensavano i druidi.

I druidi costituivano la casta sacerdotale, ma di fatto tenevano in proprio potere tutta la Gallia:

infatti alla frammentazione politica delle varie popolazioni corrispondeva un’unità religiosa che

faceva capo a loro. Svolgevano anche la funzione di giudici, detenevano le conoscenze, che

trasmettevano ai giovani durante i riti iniziatici, o attraverso i canti che alcuni di loro, i bardi,

diffondevano per conservare la memoria storica della loro cultura, in mancanza della scrittura: solo

i druidi, infatti, usavano talvolta, e solo per necessità, l’alfabeto greco. I druidi erano anche maghi e

indovini, conoscevano le proprietà delle piante medicinali, curavano gli ammalati o esorcizzano

gli influssi funesti con riti magici. Come sacerdoti, praticavano sacrifici umani e credevano nella

reincarnazione. Si riunivano una volta all’anno in un bosco segreto, nei pressi dell’attuale

Chartres, nella Francia settentrionale, ed erano guidati da un sommo sacerdote, che restava in carica

a vita. Furono loro – che di fatto governavano i galli – a spingerli alla rivolta contro Cesare. Una

volta sconfitti, il generale romano li perseguitò, e molti finirono massacrati, distrusse i loro santuari

e vietò la loro religione.

Glossario

Il termine druidi, di etimologia incerta, potrebbe essere connesso con un’antica radice indoeuropea

che dovrebbe significare “molto saggio” o “esperto in cose sacre”; altri preferiscono riferirlo al

greco drys, “quercia”, perché i riti sacri erano celebrati nei boschi di querce.

Una guerra lampo (58-57 a.C.)

Fu proprio la divisione interna e l’instabilità delle tribù celtiche a favorire la penetrazione di Cesare

in territorio gallico.

Alcune tribù germaniche, infatti, premevano sugli elvezi, che dalla Svizzera occidentale

cominciarono a spostarsi verso ovest attraversando il territorio degli edui. Questi, alleati dei romani,

chiesero aiuto a Cesare, il quale arruolò altri soldati presso gli stessi galli, costituì quattro ulteriori

legioni, attaccò gli elvezi senza neppure attendere l’autorizzazione del senato e, malgrado

l’inferiorità numerica, in una sola battaglia, nell’estate del 58 a.C., li sterminò con mogli e bambini:

260.000 vittime su un totale di 370.000 elvezi partiti dai loro territori è la cifra dei morti, fornita

dallo stesso vincitore, che poi «radunò i barbari sfuggiti alla battaglia, che erano ancora più di

centomila, e li costrinse a riprendere la terra che avevano abbandonato e le città che avevano

distrutte. Questo fece perché temeva che i Germani passassero a conquistare la terra rimasta

inabitata.» (Plutarco, 18)

Altri germani, i suebi, guidati dal loro re Ariovisto, tentavano di oltrepassare il Reno e occupare i

territori dei galli: Cesare anche questa volta li attaccò e li massacrò, giungendo fino alla Manica e

provocando la reazione dei belgi.

Essi, temendo l’espansione dei romani, si coalizzarono con altre tribù per fermarli, ma furono

anch’essi sconfitti.

Nel 57 a.C. Cesare poteva proclamare, piuttosto prematuramente, di aver sottomesso tutta la Gallia.

A Roma il popolo esultò, il senato molto meno.

Erano trascorsi solo due anni dall’inizio del suo proconsolato. Per Cesare era però giunto il

momento di sospendere momentaneamente le operazioni in Gallia e riprendere i contatti con Roma,

in cui la situazione era andata degenerando.

Guerra di bande (57-56 a.C.)

A Roma il conflitto ormai cronico tra populares e optimates aveva preso la brutta piega di scontri

tra bande armate, guidate rispettivamente da Clodio, il tribuno lasciato opportunamente a Roma

da Cesare e controllato da Crasso, e da Annio Milone, manovrato dalla nobiltà e da Pompeo.

Questi, infatti, preoccupato delle vittorie di Cesare, si stava riavvicinando al senato e lo spinse a

richiamare Cicerone dall’esilio, entrando in contrasto con l’altro triumviro, Crasso. Nel 57 tornò in

patria da Cipro anche Catone il Giovane. Gli ottimati ripresero forza e qualcuno propose di

revocare il comando proconsolare a Cesare, prima della scadenza dei cinque anni previsti. Cesare

giunse al momento opportuno: nel 56 a.C. incontrò, alla presenza dei più potenti cittadini romani, i

triumviri a Lucca e rinsaldò con loro l’accordo triumvirale, con reciproci vantaggi:

Cesare ottenne di prolungare il proconsolato in Gallia per altri cinque anni;

Pompeo e Crasso ottennero il consolato per il 55 a.C.: i termini per la candidatura erano

scaduti, ma bastarono degli espedienti perché i due fossero comunque eletti consoli;

Crasso ottenne, al termine del mandato, il proconsolato in Siria, dove avrebbe potuto

guadagnarsi, conquistando il regno dei parti stanziato in Persia e in rapida ascesa, quella

gloria militare che gli mancava per raggiungere una posizione di parità con gli altri due

triumviri;

Pompeo ottenne il proconsolato in Spagna, che gli consentiva di disporre, oltre alle

numerose relazioni e amicizie contratte ai tempi della guerra contro Sertorio, anche di

alcune legioni e del comando militare.

Lo Stato romano e tutto l’esercito erano ormai totalmente nelle mani di tre personaggi che ne

disponevano a proprio piacimento. Le decisioni non erano più prese né nei comizi né in senato, ma

in riunioni private dei tre potenti cittadini, che con le loro amicizie influenti e le loro ricchezze

(Cesare le otteneva ormai dalla Gallia) si compravano i voti della maggioranza e intimidivano i

comizi e il senato con la violenza di piazza. Ma il loro accordo era destinato a sfasciarsi presto,

perché ognuno dei tre mirava al potere personale e assoluto.

Ciascuno scelse un diverso percorso per ottenerlo.

Cesare gioca la carta della Gallia (56 a.C.)

Tornato in Gallia, con la sua eccezionale abilità propagandistica, Cesare intraprese una serie di

azioni militari che non ebbero conseguenze pratiche, ma suscitarono una straordinaria meraviglia a

Roma e fecero salire la sua fama alle stelle. Tanto più che egli seppe usare un magnifico mezzo di

comunicazione che, in mancanza di internet, svolgeva perfettamente la stessa funzione: la

letteratura. Con la prosa limpida, essenziale e apparentemente oggettiva, con l’uso di un narratore

esterno che non dice mai “io”, neppure parlando di se stesso, Cesare racconta le sue imprese nei

Commentarii de bello gallico, in cui mette in luce la propria straordinaria abilità di generale ed

esalta il valore dei suoi soldati, di cui cita spesso anche il nome: quale strumento migliore per farsi

adorare dalle truppe? E a Roma la sua fama dilagò.

scheda tra storia e lett.

Imprese da propaganda (55-54 a.C.)

Cesare era infaticabile. «Dormiva per lo più in carri o in lettighe, utilizzando il riposo per l’azione,

di giorno andava a controllare i presidi, le città, le fortificazioni, e gli stava vicino uno schiavo di

quelli abituati a scrivere sotto dettatura anche durante il viaggio» (Plutarco).

Nel 55 a.C., dato che «aspirava alla gloria di essere il primo uomo ad attraversare il Reno con un

esercito» (Plutarco, 22), bloccò l’avanzata di due popoli germanici che tentavano di oltrepassare il

Reno, facendo costruire in soli dieci giorni un ponte di legno, su cui condusse le truppe in territorio

nemico, fece un’incursione poco più che dimostrativa e dopo 18 giorni tornò indietro e distrusse il

ponte.

Nel 55, una prima volta, e nel 54, una seconda, fece sbarchi esplorativi in Britannia, l’isola abitata

anch’essa da popolazioni celtiche, e raggiunse il Tamigi per punire una tribù guidata da

Cassivelauno che aveva aiutato i belgi nel 57. In realtà voleva soprattutto stupire i suoi concittadini,

avventurandosi in una terra del tutto sconosciuta e tanto a nord, da essere posta ai confini della

terra: alcuni ne negavano addirittura l’esistenza. «Mentre si accingeva a far la traversata [di ritorno]

lo raggiunse una lettera inviatagli dagli amici di Roma, che gi annunciava la morte di sua figlia: ella

era morta di parto in casa di Pompeo». Si sciolse così la relazione di parentela che sembrava

garantire la pace tra i due triumviri.

Lo scontro con un eroe (53-52 a.C.)

Cesare non aveva fatto i conti con l’orgoglio delle popolazioni celtiche e il senso di indipendenza

che le spinse a creare, nell’inverno del 53-52 a.C., una grande coalizione di popoli gallici, cui si

unirono persino gli edui, tradizionali alleati dei romani. A guidarla era una personalità di grande

valore, Vercingetorìge, un giovane nobile del popolo dei arverni, che si era assicurato l’appoggio

dei druidi. Malgrado il coraggio e l’intraprendenza di Vercingetorige, che diede a Cesare del filo da

torcere, alla fine egli fu costretto a rifugiarsi nella città fortificata di Alesia (vicino all’attuale

Digione). Mentre Cesare la cingeva d’assedio, giunsero 300.000 uomini da tutta la Gallia e Cesare

dovette combattere su due fronti per evitare che i due eserciti dei galli si congiungessero. Alla fine li

sconfisse e prese la città. «Il capo di tutta la guerra, Vercingetorige, indossò le sue armi migliori,

adornò il cavallo e uscì di gran carriera dal campo; compì un giro attorno a Cesare seduto e poi,

balzato di sella, si tolse l’armatura, si sedette ai piedi di Cesare e se ne stette tranquillo finché fu

dato da custodire per il trionfo» (Plutarco, 27).

Cesare si fermò in Gallia ancora un anno per liquidare i resti della rivolta: agì con un’insolita

severità nei confronti dei capi, che fece uccidere, ma con la sua abituale clemenza verso le

popolazioni. Ottenne così un’assoluta fedeltà dei galli anche per il futuro.

Il bilancio della guerra era di un milione di morti, di altrettanti prigionieri destinati alla schiavitù e

di una totale romanizzazione delle popolazioni celtiche della Gallia, che determinò la progressiva

scomparsa dell’identità originaria di un intero popolo.

L’opera di romanizzazione fu favorita dal fatto che Roma, in cambio del controllo politico e di una

contenuta pressione fiscale, garantiva la sicurezza dei fertili campi della Gallia sottoposti alla

costante minaccia di razzie di germani. I galli, che vivevano di agricoltura, trovarono quindi

vantaggioso non ribellarsi mai più al dominio romano.

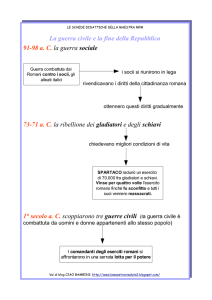

2.4 La fine del triumvirato

Crasso mira all’Oriente (54-53 a.C.)

Proconsole in Siria, Crasso sperava di condurre una campagna vittoriosa contro il popolo dei parti.

Nella loro espansione i parti vennero inevitabilmente in contatto coi romani: Crasso avrebbe dovuto

fermare la loro marcia verso occidente. Ma il suo esercito fu sconfitto a Carre, in Mesopotamia, nel

53 a.C., ed egli stesso fu ucciso dal generale nemico mentre trattava la resa: la sua testa mozzata fu

inviata a decorare una scena teatrale. Il ricordo del gesto orrendo e della battaglia che era costata la

vita a 20.000 soldati romani rimase uno dei più dolorosi nella storia di Roma. Per di più le insegne

dei romani erano rimate in mano ai nemici, un’onta intollerabile per Roma.

Memo

Stanziati originariamente nella regione a nord del mar Caspio, i parti erano calati fino all’altopiano

iranico ed erano stati sottomessi agli assiri, poi ai medi e quindi ai persiani. Erano finiti sotto

Alessandro e poi inglobati nel regno ellenistico di Siria, da cui si erano resi indipendenti intorno al

250 a.C., espandendosi fino all’Indo a est e alla Mesopotamia a ovest e costituendo un impero, forse

come federazione di regni. In una posizione chiave, perché sul loro territorio passava la via della

seta e delle spezie, essi divennero intermediari insostituibili nel commercio tra la Cina, l’India e il

Mediterraneo e si arricchirono imponendo dazi sulle merci in transito e impedendo che greci e

romani entrassero in contatto diretto con i popoli orientali.

Dida su cavalieri parti

La forza dei parti erano le schiere di cavalieri corazzati, che montavano cavalli nisei di taglia

straordinaria e enorme potenza e velocità, affiancati dalla cavalleria leggera di arcieri abituati a

cavalcare e a tirare con l’arco nelle aride e sterminate pianure dell’altopiano iranico sin da bambini.

Pompeo gioca in casa (54-50 a.C.)

Pompeo si era fatto dare un esercito per governare la Spagna, ma invece era rimasto a Roma e la

sue province spagnole le governava tramite legati. La sua scelta era stata dettata dalla volontà di

avvicinarsi sempre di più al senato e si rivelava più che mai proficua ora che Cesare imperversava

con le sue imprese eroiche e Crasso era fuori gioco. I disordini in città si facevano sempre più

violenti, e sorge il dubbio che fossero alimentati proprio da Pompeo.

Per il 54 4 il 53 non fu neppure possibile eleggere i consoli. Nel 52 Clodio rimase ucciso in uno

scontro con le bande di Milone e i sostenitori di Clodio appiccarono il fuoco alla curia, la sede del

senato. Il senato nominò Pompeo console sine collega, con una scelta che violava un principio

fondamentale della costituzione romana, la collegialità, tesa a impedire la concentrazione del potere

nelle mani di uno solo. Di fatto Pompeo diventava un dittatore, ma la parola era impronunciabile e

odiosa, dopo l’esperienza di Silla.

Il senato non si fidava di Pompeo, però voleva battere Cesare a tutti i costi, così gli permise anche

di arruolare un esercito, con la scusa di ristabilire l’ordine in città, e gli prorogò la carica di

proconsole in Spagna per altri cinque anni, fino al 46 a.C.: la concentrazione di potere nelle mani di

Pompeo, console sine collega a Roma e proconsole in Spagna, era assolutamente fuori da ogni

regola.

Come bloccare Cesare (49 a.C.)

La forza di Cesare era immensa: un esercito forte di dieci legioni agguerrite e fedelissime, pronte

a tutto per un generale che sapeva apprezzare il valore persino dei soldati semplici, che prometteva

grandi vittorie e lasciava sperare in ricche ricompense; l’appoggio del popolo che vedeva in lui un

idolo; il sostegno dei populares, che speravano da lui un rinnovamento dello Stato, ne facevano

l’eroe del momento. Al termine del proconsolato, che cadeva il 1 marzo del 49 a.C., il generale

intendeva proporre la propria candidatura per un secondo consolato. Il senato poteva riporre la

speranza di evitare una simile sciagura solo in Pompeo. Su suo suggerimento emanò una legge che

stabiliva che per candidarsi occorreva essere presenti a Roma. Cesare avrebbe dovuto rinunciare al

proconsolato già nel 50, sciogliere le legioni, perché non si poteva superare il pomerium con un

esercito in armi, e a Roma si sarebbe quindi trovato in balia di Pompeo, che, invece, con la scusa

dell’ordine pubblico, poteva tenere un esercito accampato alle porte della città. La soluzione poteva

essere quella avanzata da un tribuno, che chiedeva a Pompeo di congedare anche lui le sue truppe e

il senato, che voleva evitare una prevedibile guerra civile, sembrava d’accordo. Ma l’esercito di

Pompeo era minacciosamente vicino a Roma. Il senato preferì allora cedere e ordinò solo a Cesare

di congedare il proprio esercito.

Come Cesare non si fece bloccare (49 a.C.)

La decisione che allora prese Cesare è passata alla storia con una frase, tramandata dalla tradizione,

e divenuta emblematica: alea iacta est, “il dado è tratto”, la decisione è presa, non si può tornare

indietro e niente può più essere come prima. La decisione era quella di oltrepassare con l’esercito in

armi il pomerium, fissato da Silla al Rubicone. Cesare, acquartierato con l’esercito presso Rimini,

aveva continuato ad avanzare proposte di accordo al senato, ma di fronte ai suoi ostinati rifiuti,

prese infine la decisione estrema. Era la notte tra il 10 e l’11 gennaio del 49 a.C. e scoppiava in

quel momento un’altra guerra civile. Anche su questa guerra Cesare scrisse, nei Commentarii de

bello civili, le sue memorie, assai più drammatiche di quelle della guerra gallica.

2.5 De bello civili (49-48 a.C.)

La fuga dei repubblicani

Pompeo si accorse di non avere a disposizione un esercito fedele quanto quello di Cesare, benché

potesse contare sul doppio delle truppe, e ancor prima che Cesare arrivasse preferì fuggire con la

gran parte degli ottimati. Lo seguirono anche alcuni sostenitori di Cesare colti dal panico; persino

«Labieno, uno dei più fidati amici di Cesare, che era stato suo legato e con estremo coraggio aveva

combattuto al suo fianco in tutte le guerre galliche, in quel momento lo abbandonò e fuggì presso

Pompeo; Cesare gli mandò dietro il denaro e il bagaglio» (Plutarco, 34).

Si imbarcarono da Brindisi verso la Grecia, dove Pompeo contava, per raccogliere un esercito, di

sfruttare le relazioni che aveva stabilito coi sovrani orientali all’epoca della guerra mitridatica.

Poteva contare anche su sette legioni stanziate in Spagna, la fedeltà della provincia d’Africa, dove si

era recato Catone, e l’alleanza con il re di Numidia Giuba. Il suo piano era quello di bloccare i

rifornimenti diretti a Roma, mettendo in seria difficoltà Cesare, ma la rapidità del nemico non gli

diede la possibilità di realizzarlo.

L’inseguimento

Cesare marciò verso sud, mentre «le città si aprono dinanzi a lui e lo salutano come un dio», scrisse

Cicerone, e Cesare le ripagava evitando epurazioni e saccheggi e promettendo ai suoi soldati una

ricompensa solo alla fine della guerra. Cercava in questo modo di evitare la guerra civile,

dimostrando che il conflitto non era tra Cesare e il popolo, ma contro Pompeo. Nel contempo

tentava ancora la via della riconciliazione.

Arrivato a Brindisi, la conquistò il 18 marzo del 49, ma non riuscì ad inseguire Pompeo, che era

salpato il giorno prima, perché non aveva navi a sufficienza.

Marciò quindi verso Roma e vi entrò il 31 marzo, lasciando l’esercito fuori dalla città: era fuori

legge, ma rispettava ancora le tradizioni, anche se poi si fece consegnare con le minacce il tesoro

pubblico per mantenere il suo esercito.

Quindi corse in Spagna, per assicurarsi il rifornimento di grano ed evitare che le sette legioni di

Pompeo accampate nella penisola diventassero l’altro braccio della tenaglia con cui il nemico

avrebbe potuto schiacciarlo. La campagna durò 40 giorni, tra aprile e agosto. Malgrado le numerose

difficoltà, alla fine Cesare sbaragliò i pompeiani e ancora una volta fu generoso: accolse la parte

dell’esercito pompeiano che si era arresa ed era passata dalla sua parte, congedò quelli che non

volevano seguirlo, riorganizzò le province e ripartì.

Nel novembre del 49, a Roma, si fece eleggere console per il 48, mise ordine nello stato, senza

processi, né confische, né bandi.

Poi radunò a Brindisi un centinaio di navi, 22.000 soldati e 1000 cavalieri e, benché fosse inverno e

il mare fosse pattugliato dalla flotta di Pompeo, il 4 gennaio del 48, li traghettò in Grecia.

Pompeo, che pure poteva contare su quasi 45.000 fanti e 7.000 cavalieri, evitò per mesi di

scontrarsi con Cesare, in attesa del momento e del luogo più propizi.

Cesare continuò invece a mostrarsi disponibile al dialogo e a tentare un accordo, ma i suoi legati

furono sempre rinviati indietro.

La battaglia di Farsalo (9 agosto 48 a.C.)

Giunto in Tessaglia, Pompeo era certo della vittoria e già tutti i suoi collaboratori «si

affaccendavano per accaparrarsi cariche o premi in denaro, o cercavano il modo di vendicarsi dei

propri nemici, e non pensavano ai mezzi per vincere, ma a come sfruttare la vittoria» (Cesare,

d.b.c., LXXXIII).

Lo scontro avvenne infine il 9 agosto del 48 a.C. a Farsàlo, in Tessaglia. La battaglia fu il

capolavoro di Cesare, che perse solo 200 uomini, uccise 15000 nemici, ne catturò 20.000, ma

ordinò di risparmiarli. Il suo intento era sempre quello di mostrarsi clemente verso il nemico vinto e

pronto alla pacificazione.

La morte di Pompeo

Pompeo fuggì in Egitto, stato vassallo di Roma, dove regnava il giovane Tolomeo XIV, di soli

tredici anni, sposato con la sorella ventenne Cleopatra. Il matrimonio tra fratelli era una

consuetudine della dinastia dei Lagidi, che, pur essendo ellenistica, aveva mutuato le tradizioni dei

faraoni egizi. I due fratelli, per testamento del padre, Tolomeo XIII Aulete, avrebbero dovuto

governare insieme, ma cercavano di sopraffarsi a vicenda. Il giovane Tolomeo, appoggiato e

sobillato dai suoi consiglieri, aveva cacciato Cleopatra dall’Egitto. Rifugiatasi in Siria, ella aveva

intrapreso una guerra contro il fratello.

Pompeo, che sperava nell’amicizia del re, ricevette invece una pessima accoglienza: fu accolto con

apparente benevolenza dai suoi consiglieri, ma, salito su una barca per raggiungere la corte del

sovrano, venne da loro assassinato. La sua testa imbalsamata fu poi presentata a Cesare, quando, a

settembre, raggiunse anch’egli Alessandria.

Nel 59 a.C., durante il consolato di Cesare, Roma aveva fatto un’alleanza con Tolomeo Aulete, che

era stato perciò dichiarato, con una legge e un decreto del senato, socius et amicus populi Romani.

Cacciato dal suo regno da una sedizione popolare, nel 57 Tolomeo aveva invocato l’aiuto di Roma e

Pompeo aveva fatto in modo che fosse ricollocato sul trono.

Cesare in Egitto

Cesare non gradì affatto che un romano fosse stato ucciso da uno straniero, tanto più che egli era

solito graziare i nemici. Fu forse per punire Tolomeo o forse perché fu immediatamente attratto, lui

cinquantaduenne, dalla ventenne Cleopatra, che affidò a lei il governo dell’Egitto. L’esercito di

Tolomeo però attaccò Cesare e scoppiò la guerra. Negli scontri un incendio devastò la famosissima

biblioteca di Alessandria e distrusse 400.000 volumi o, secondo altre fonti, 700.000. Cesare si

fermò nove mesi per sedare la rivolta e riprendere il controllo dell’Egitto. Fino al giugno del 47

a.C., rimase quindi presso Cleopatra ed ebbe da lei un figlio, chiamato ironicamente dalla gente

Cesarione (che in greco è un diminutivo e si potrebbe tradurre con “Cesarino”!).

Veni, vidi, vici

Poi fu costretto a lasciarla, per correre in Asia Minore dove il figlio di Mitridate e re del Bosforo,

Farnace, aveva approfittato dell’assenza di Cesare per tentare di riprendersi il regno del Ponto. Con

una campagna militare rapidissima lo sconfisse il 2 agosto del 47 a Zela e annunciò la vittoria al

suo amico Mazio, con una celebre frase, modello insuperabile di concisione: Veni, vidi, vici, “Sono

arrivato, ho visto, ho vinto”, con cui volle sottolineare orgogliosamente la fulmineità della propria

azione. Il motto fu poi trascritto su un cartello e portato in corteo durante il trionfo nel 46.

Cesare in Numidia

Intanto i pompeiani guidati da Catone il Giovane avevano organizzato la resistenza in Numidia

presso il re Giuba. Cesare li raggiunse e li massacrò nella battaglia di Tapso (46 a.C.). I pochi

superstiti, tra cui i figli di Pompeo, Gneo e Sestio, si rifugiarono in Spagna, Giuba si uccise e la

Numidia divenne provincia romana col nome di Africa Nova. Era una zona così vasta e fertile che

avrebbe fornito ogni anno all’erario milioni di chilogrammi di grano e di litri d’olio.

Catone cercò di resistere con un presidio a Utica, ma, quando vide che era impossibile, si uccise..

Passò alla storia come Catone l’Uticense e la sua figura divenne l’emblema della lotta a difesa

della libertà contro la dittatura, anche se la sua idea di libertà era quella dell’antica aristocrazia

romana. Dante, nella Divina Commedia, lo porrà come custode del Purgatorio, dove l’uomo si

libera dal peccato.

Cesare a Roma e in Spagna

In Spagna i figli di Pompeo, Gneo e Sesto, con i veterani del padre, che avevano ripreso le armi

dopo la sconfitta subita nel 49 e avevano costituito un nucleo di resistenza repubblicana,

impedivano nuovamente i rifornimenti di grano a Roma.

Ma prima di passare in Spagna, Cesare, nell’agosto del 46, tornò a Roma a celebrarvi ben quattro

trionfi: sui galli, sugli egiziani, su Farnace e su Giuba. Nel primo di essi sfilò, trascinato in catene

davanti al carro del vincitore, l’eroe della Gallia, Vercingetorìge, che subito dopo il trionfo fu

giustiziato o, come si diceva, sacrificato agli dei.

Dopo i trionfi Cesare organizzò per il popolo splendidi banchetti – in uno dei quali c’erano ben

22.000 triclini – spettacoli gladiatori e naumachie in ricordo della figlia Giulia.

Poi corse in Spagna a sconfiggere gli ultimi pompeiani, alleati con le popolazioni dei celtiberi e dei

lusitani, sempre ribelli al dominio di Roma. La loro resistenza pose non pochi problemi ai romani,

ma fu vinta infine nella battaglia di Munda nel 45 a.C.

2.6 Cesare padrone di Roma e… del mondo

Nuovi titoli e nuovi diritti

Completata in alcuni mesi la sottomissione della Spagna, Cesare tornò a Roma nel settembre del

45 a.C., in compagnia di Cleopatra, che, incurante delle critiche, egli trattenne a Roma fino alla

propria morte.

Aveva condotto la sua ascesa attraverso guerre e battaglie, rivelandosi un condottiero eccezionale,

ora doveva consolidare il suo potere, che lo rendeva padrone di Roma come un monarca, rientrando,

in un certo senso, nella legalità. Assommava già una serie di magistrature: dal 63 era pontefice

massimo, una carica che gli permetteva di controllare e manovrare gli auspici, quindi di indirizzare

le decisioni politiche della città; dal 49 al 45 a.C. si era fatto eleggere console quattro volte e dal 45

il senato gli concesse il consolato per altri 10 anni; dal 48 aveva assunto la dittatura, prima

annuale, poi decennale; ma fu anche censore per tre anni.

Una volta tornato a Roma, dopo la battaglia di Munda, ottenne:

il titolo di padre della patria (come Cicerone, dopo la scoperta della congiura di Catilina) e

di imperator e il diritto di indossare sempre la toga di porpora e la corona d’alloro, che i

generali vittoriosi potevano indossare solo il giorno del trionfo;

il diritto di sedere in senato su un seggio dorato, di presiedere i comizi e di scegliere le

province da assegnare ai propretori;

la tribunizia potestas, con il diritto di veto e l’inviolabilità prerogativa dei tribuni, per cui

la sua persona divenne sacra;

una statua tra quelle dei re di Roma e monete con la sua immagine;

la dedica del mese quintile, il quinto dall’inizio dell’anno secondo l’antico calendario

romano, che cominciava a marzo. Da allora il mese fu chiamato iulius (il nostro luglio).

Cesare provvide però a modificare radicalmente il calendario, che non coincideva più da molto

tempo con le cadenze delle stagioni. Con la consulenza di un astronomo greco di Alessandria,

Cesare creò un calendario di 365 giorni con un anno bisestile ogni quattro anni. Con le leggere

modifiche effettuate da papa Gregorio XIII nel 1582, il calendario giuliano è quello che usiamo

ancora oggi.

Un politico saggio (44 a.C.)

Oltre che ottimo stratega in guerra, Cesare si rivelò uomo di governo accorto, in grado di trovare

soluzione ai problemi ormai non più rinviabili e di avviare una politica di riforma dello Stato. Per

poter agire liberamente, nel 44 a.C. decise di farsi nominare dittatore a vita, ma diede alla parola

un diverso significato rispetto a quello che aveva assunto con Silla.

In politica estera:

volle avviare una più solida integrazione tra Roma e le province, che costituirà col

tempo la forza dell’Impero: concesse, infatti, la cittadinanza di diritto latino alla Sicilia,

la cittadinanza romana agli abitanti dell’antica colonia fenicia di Gades, in Spagna, e alla

Gallia Cisalpina, che si era rivelata alleata fedele e immise alcuni capi tribù in senato

(suscitando, ovviamente, scandalo tra i tradizionalisti);

pose sotto stretto controllo l’attività dei pubblicani, stabilendo con precisione

l’ammontare dei tributi che dovevano riscuotere, per evitare le ruberie e la vessazione

scandalosa delle province;

riprese con vigore la legge sui reati di concussione e, in molti casi, sostituì l’appalto

delle imposte con la riscossione diretta, eseguita dalla stessa comunità dei contribuenti,

sotto la sorveglianza di magistrati statali.

In politica interna:

richiamò dall’esilio e graziò gli esponenti dell’aristocrazia senatoria, che lo avevano

avversato, evitando inutili stragi, e li coinvolse nella gestione dello stato con

l’attribuzione di magistrature e incarichi importanti;

per garantire migliore efficienza alla burocrazia, ampliò il numero dei magistrati, edili,

pretori e questori che portò a 40;

rinnovò il senato: aumentò il numero dei senatori a 900 membri, immettendovi, oltre ai

galli, anche esponenti delle aristocrazie italiche e uomini di sua fiducia. Ne smorzò, in

questo modo, l’avversione alla sua politica e poté controllarlo meglio.

…e un saggio economo

In campo economico, Cesare affrontò il problema del proletariato urbano che sovraffollava Roma,

con gravi problemi di ordine pubblico e di spese a carico dello stato, con vari provvedimenti. Sin

dal 49 aveva ridotto i debiti, per arginare l’impoverimento delle classi più svantaggiate; ora, per

favorire il ripopolamento delle campagne e frenare l’afflusso di nullatenenti in città, elargì

contributi alle famiglie numerose; ridusse della metà il numero (da 320.000 a 150.000) di coloro

che avevano diritto alle distribuzioni di grano, per non appesantire il bilancio dello stato, ma, in

compenso, creò nuove fonti di guadagno per debellare la povertà: per arginare il problema delle

rivolte servili e garantire altri posti di lavoro ai nullatenenti, decretò che almeno un terzo dei

pastori alle dipendenze dei grandi proprietari dovesse essere rappresentato da uomini liberi. Poi

distribuì terre a 80.000 capifamiglia, di cui molti erano suoi veterani, ma, per evitare confische ai

danni dei proprietari terrieri, fondò diverse colonie: in Gallia, per consentire la romanizzazione

della nuova provincia e il suo ripopolamento dopo la guerra; in Spagna per estendere la

romanizzazione già avviata; nel sito dell’antica Cartagine e di Corinto, entrambe distrutte nel 146

a.C., e ricostruite entrambe contemporaneamente. A Corinto avviò il taglio dell’istmo per ridurre il

percorso delle navi verso l’Oriente e favorire i commerci, anche con la fondazione di altre colonie

in Macedonia e sul lontano mar Nero. L’assegnazione di terre ai veterani nelle colonie rientrava

in un preciso disegno politico di Cesare, che sapeva quanto i soldati, per la vita che avevano

condotto, erano insofferenti e poco disponibili a reinserirsi in una vita borghese, sempre pronti alla

ribellione.

Avviò inoltre una serie di lavori pubblici, come la deviazione del corso del Tevere, perché

sfociasse più a sud e facilitasse i commerci; il consolidamento degli argini del fiume per evitare

straripamenti; la bonifica delle paludi pontine a sud di Roma, per aumentare la disponibilità di

terra coltivabile; l’edificazione di porti lungo il litorale di Ostia e la costruzione di edifici pubblici,

tesa a rendere grandiosa soprattutto la zona di maggiore visibilità della città:

risistemò il Foro,

costruì la Basilica Giulia, con una grande sala destinata alle attività commerciali e

giudiziarie;

edificò una nuova curia per il senato,

avviò la costruzione di un nuovo Foro, accanto al Foro romano ormai inadeguato alle

nuove esigenze della capitale del mondo. Il Foro di Cesare sarà il primo dei Fori

imperiali: al centro vi sorgeva il tempio di Venere genitrice, madre di Enea, fondatore

di Roma, ma anche capostipite della gens Iulia.

Tra i vari incarichi che Cesare assegnò all’aristocrazia senatoria, ci fu quello di creare la prima

biblioteca pubblica di Roma: lo affidò al coltissimo Terenzio Varrone, benché fosse

anticesariano e fautore di Pompeo.

2.7 Gli idi di marzo

Contro il dittatore che non volle farsi re (44 a.C.)

In un solo anno Cesare aveva ristabilito la pace e l’ordine, aveva migliorato le condizioni di vita

dell’impero romano, il popolo lo adorava, ma l’aristocrazia non si rassegnava a perdere il proprio

potere. Alcuni erano, per altro, convinti repubblicani e credevano ancora, come Catone, che solo la

repubblica potesse garantire la libertà. Cesare veniva da più parti accusato di voler fare di Roma

una monarchia di tipo orientale, spinto da Cleopatra, il cui figlio sarebbe potuto diventare l’erede

del padre. Cesare smentì simili voci quando rifiutò, alle idi di febbraio del 44 a.C., il giorno dopo

che gli era stata conferita la dittatura a vita, la corona che gli offriva il suo luogotenente Marco

Antonio. La folla applaudì calorosamente il suo rifiuto di farsi re.

Ma egli stava anche preparando una gigantesca spedizione contro i parti, per vendicare la sconfitta

di Crasso e contro i daci, stanziati lungo il Danubio, nell’odierna Romania: 16 legioni e 10.000

cavalieri erano concentrati nella penisola balcanica per la nuova campagna che avrebbe dovuto

offuscare le glorie del passato e garantire a Roma il controllo delle vie per l’Oriente con una

frontiera in continua espansione ed enormi benefici per lo sviluppo economico. Il dubbio era su

quanto ulteriore potere il generale avrebbe acquistato dopo la assai probabile vittoria.

Cesare deve morire

Il senato non proponeva alcun programma politico alternativo a quello del dittatore, ma voleva

assolutamente liberarsi di lui.

La congiura per ucciderlo fu organizzata da Caio Cassio Longino, che nutriva rancore verso Cesare

e attirò nel suo piano Marco Giunio Bruto, facendo leva, tra l’altro, sul suo nome, che era lo stesso

del nobile che aveva provocato la cacciata di Tarquinio il Superbo e liberato Roma dalla monarchia.

Bruto e Cassio erano entrambi pompeiani e repubblicani convinti. Pure, dopo la morte di Pompeo,

Cesare li aveva graziati e aveva concesso loro anche incarichi di prestigio, tra cui la pretura.

La morte eroica (15 marzo 44 a.C.)

È assai probabile che Cesare avesse sentore della congiura e non sarebbe potuto essere

diversamente, visto che nasceva nel suo stesso ambiente. Le fonti parlano di profezie, prodigi e

sogni premonitori, cui egli non avrebbe dato ascolto, ma è pensabile che invece avesse

consapevolmente scelto di andare incontro alla morte.