caricato da

common.user21472

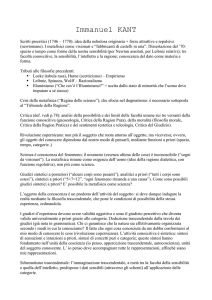

Critica della Ragion Pura: Schema Kant UNIBG

Critica della ragion pura - Kant Storia Della Filosofia Università degli Studi di Bergamo (UNIBG) 15 pag. Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) SCHEMA DEL LIBRO CRITICA DELLA RAGION PURA – KANT (1724-1804) Critica della ragion pura Dottrina trascendentale del metodo Dottrina trascendentale degli elementi Estetica trascendentale Logica trascendentale Disciplina della ragion pura Canone della ragion pura Dello spazio Architettonica della ragion pura Del tempo Storia della ragion pura Analitica trascendentale Dialettica trascendentale Paralogismi Analitica dei concetti Analitica dei principi Antinomie Idee della ragione Deduzione metafisica Deduzione trascendentale Del giudizio Appendice Dello schematismo Sistema di tutti i principi dell’intelletto puro 1 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) CRITICA DELLA RAGION PURA – KANT (1724-1804) Due edizioni dell’opera: 1781 e 1787, due prefazioni differenti. INTRODUZIONE ALL’OPERA La filosofia di K. è detta criticismo perché (in esplicita contrapposizione al dogmatismo) è incentrata sulla critica, cioè sulla valutazione analitica del fondamento, della possibilità, della validità e dei limiti della conoscenza umana. “Criticare” significa per K., conformemente all’etimologia greca, giudicare, distinguere, valutare, cioè interrogarsi sulle condizioni che rendono possibile la conoscenza, sulla validità di essa, sui limiti di tale validità. Fondamentale nel criticismo kantiano è la concezione del limite: il criticismo è una “filosofia del limite”: mira infatti a definire validità e confini della conoscenza umana. Il criticismo di K. non conduce allo scetticismo: stabilire i limiti della conoscenza non significa infatti negarle ogni validità, ma, al contrario, garantire - entro quei limiti - quella validità. In tal senso, K. appare lontano da Hume: nell’ambito che le è proprio, e che va rigorosamente definito, la conoscenza umana ha piena validità. (E’ tuttavia proprio studiando Hume che K. matura i principi essenziali dalla sua riflessione sulla conoscenza: dirà che Hume lo aveva destato dal “sonno dogmatico”). La critica di Hume al concetto di causalità mette in crisi i fondamenti stessi del sapere umano, non solo quello metafisico, ma anche quello scientifico: K. cerca di approdare, attraverso la sua analisi critica della conoscenza, una nuova fondazione delle scienze. La Critica della ragion pura vuol essere uno studio dei fondamenti del sapere: dato che il sapere all’epoca di K. è costituito essenzialmente da scienza e metafisica, la Critica è di fatto un esame di queste due attività conoscitive. Essa vuole indagare, per così dire, il “funzionamento” delle scienze e accertare se tale “funzionamento” sia applicabile alla metafisica. Bisogna, dice K., «che la ragione … istituisca un tribunale che le assicuri le sue legittime pretese e possa per contro condannare … tutte le pretese infondate». Kant non si domanda se la ragione abbia valore, ma se alcune conoscenze abbiano valore: sono le conoscenze metafisiche. Se infatti si guarda alla storia della metafisica, questa domanda si pone automaticamente: non esiste infatti la metafisica allo stesso modo di come esiste la matematica o la fisica. Di metafisiche ne esistono tante: si discute da millenni senza mai approdare a una soluzione unica. Questo significa che la ragione umana naufraga quando si applica alla metafisica; ciononostante l’uomo è “malato di metafisica”, che è per lui un bisogno insopprimibile. Dunque il problema che K. si pone nella Critica della ragion pura (CRP) è quello della possibilità della metafisica. La domanda fondamentale è pertanto: «E’ possibile la metafisica come scienza?» Per rispondere a questa domanda, K. analizza le scienze in cui la ragione riesce efficacemente nel suo compito: vuole cioè vedere come “funziona” la ragione quando “funziona bene”; dopo si tratterà di vedere se questo “funzionamento” può essere applicato alla metafisica. Occorre dunque esaminare le scienze che, con i loro successi, dimostrano il corretto funzionamento della ragione: le scienze empirico-matematiche che, da Galilei a Newton, hanno fatto passi da gigante. C’è poi un’altra questione essenziale - già ricordata - che “muove” la riflessione di K. sulla conoscenza: proprio mentre le scienze progrediscono trionfalmente, l’empirismo, portato da Hume alle sue estreme conseguenze logiche, si risolve in scetticismo. E così una filosofia che assumeva come modello le scienze aveva finito con l’affermarne l’impossibilità. E’ un problema che K. sente molto: l’empirismo, se svolto con coerenza, diventa scetticismo. 2 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) Il sapere, dice Kant, è fatto di giudizi, pensare è giudicare: ogni ragionamento serve a raggiungere una conclusione, che è appunto un giudizio. I giudizi sono di due tipi: analitici e sintetici. Il giudizio analitico è quello in cui il predicato si ottiene dalla semplice analisi del soggetto; non fa che sviluppare il soggetto, nel quale è infatti già contenuto. Si tratta di giudizi che ovviamente non accrescono la nostra conoscenza delle cose, che non ci dicono niente di nuovo sulla realtà. Essi sono universali e necessari (cioè rigorosi, assoluti), ma non estendono il sapere. Sono indipendenti dall’esperienza, non dicono nulla di essa, non derivano da essa: sono a-priori rispetto all’esperienza. Il giudizio sintetico è invece quello in cui il predicato non discende dal soggetto, ma “fa sintesi” col soggetto (di qui il nome); in questi giudizi l’attribuzione del predicato al soggetto non deriva dal soggetto stesso (come negli analitici) ma deriva dai fatti che verifichiamo nell’esperienza. Si tratta dunque di giudizi che estendono il nostro sapere, ma che non sono né universali né necessari proprio perché derivano dall’esperienza: sono a-posteriori rispetto ad essa. E’ infatti ovvio, come ben ha dimostrato Hume, che le conoscenze derivanti dall’esperienza non possono essere né universali (sono sempre particolari) né necessarie (negarle non implica contraddizione). La scienza però: - deve essere un accrescimento del nostro sapere, deve dirci cioè qualcosa di nuovo sulla realtà (come i giudizi sintetici a posteriori); deve essere oggettiva, universale, necessaria (come i giudizi analitici a priori). E’ allora necessario un terzo tipo di giudizio, che abbia allo stesso tempo caratteristiche di novità e di oggettività: Kant lo chiama giudizio sintetico a priori. E’ questo un giudizio nel quale il predicato dice qualcosa di nuovo rispetto al soggetto (così la conoscenza si estende, cresce), ma viene attribuito al soggetto in modo necessario e universale (così la conoscenza è rigorosa e assoluta). Quindi il problema che Kant si pone, cioè quello di come è possibile una vera scienza, può essere formulato in questi termini: come sono possibili giudizi sintetici a priori? Qualche esempio: - - - giudizio analitico a priori (universale e necessario ma non accresce la nostra conoscenza) = “i corpi sono estesi”; nel concetto di “corpo”, infatti, è incluso quello di “estensione” (qui come si diceva, il predicato deriva dall’analisi del soggetto); non ho bisogno dell’esperienza per arrivare a questo giudizio, che infatti è a-priori. giudizio sintetico a posteriori (accresce la nostra conoscenza ma non è universale e necessario) = “i corpi sono pesanti”; nel concetto di “corpo”, infatti, non è incluso quello di “pesante” (quindi il predicato “fa sintesi” col soggetto); è un giudizio che deriva dall’esperienza, cioè è a-posteriori, e proprio per questo non è universale né necessario. giudizio sintetico a priori = “tutto ciò che accade ha una causa”; qui il predicato dice qualcosa di nuovo rispetto al soggetto (è “sintetico”), ma lo dice in modo universale e necessario, cioè in un modo che non può derivare dall’esperienza (è “a-priori”). 3 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) Secondo Kant la scienza si fonda su giudizi sintetici a priori, che non derivano dall’esperienza e sono perciò universali e necessari. Questi giudizi costituiscono la “spina dorsale”, la struttura portante della scienza, cioè l’elemento che le conferisce universalità e rigore, senza il quale essa si dovrebbe costantemente muovere nell’incertezza e nella relatività. Il cuore di tutta la dottrina kantiana della scienza (epistemologia) sta proprio qui: senza principi assoluti di fondo la scienza non esisterebbe, in quanto il ricercatore, come ha ben dimostrato Hume, brancolerebbe ad ogni passo nel buio, non sapendo, per esempio, se anche in futuro ogni cosa che accade avrà una causa. Invece, afferma Kant, lo scienziato è ad ogni passo sicuro a priori di verità fondamentali che gli assicurano la base per il suo lavoro di ricerca. Tocca poi all’esperienza, come si vedrà, “riempire” quelle verità di base con contenuti specifici. La scienza dunque nasce dalla combinazione dei giudizi sintetici a priori e dei dati forniti dall’esperienza. Per fare un esempio: la verità universale e necessaria (cioè il giudizio sintetico a priori) “tutto ciò che accade ha una causa” viene, tramite l’esperienza, “riempito” di contenuti specifici, che ci dicono qual è la causa di questo o di quel fenomeno. Il principio però in quanto tale, non deriva dall’esperienza. Dunque la scienza acquisisce sempre nuove informazioni attraverso l’esperienza (cioè a-posteriori) ma le inquadra sulla base di principi di fondo assoluti che dall’esperienza non dipendono (sono a-priori). A questo punto è essenziale comprendere da dove provengono questi principi di fondo che permettono alla conoscenza scientifica di essere rigorosa. Come detto, essi non derivano dall’esperienza, che si limita a “riempirli” di contenuti specifici: da dove derivano? Qual è allora l’origine dei giudizi sintetici a priori? Per rispondere a questa domanda, K. opera, riprendendo il lessico aristotelico, una distinzione tra materia e forma della nostra conoscenza. La materia: ci è fornita dalle molteplici impressioni sensibili che ci vengono dall’esperienza. La forma: dalle strutture fisse della nostra mente, grazie alle quali noi organizziamo l’insieme caotico delle impressioni sensibili. K. ritiene infatti che la mente umana organizzi i dati dell’esperienza mediante strutture innate (comuni ad ogni uomo), che chiama forme a priori, intendendo con tale espressione sottolineare che esse non derivano dall’esperienza, ma, al contrario, la precedono e la rendono possibile. Tali strutture, o forme, sono condivise da ogni uomo e dunque risultano fornite di validità universale e necessaria. La nostra mente “filtra” i dati empirici (cioè quello che ci trasmette l’esperienza) mediante forme sue proprie, che sono innate (e quindi comuni a tutti gli uomini). L’uomo può conoscere la realtà dunque solo attraverso le forme a priori della sua sensibilità e del suo intelletto. Come si vedrà le forme a priori della sensibilità sono spazio e tempo, quelle dell’intelletto sono le categorie. Da ciò che precede derivano due importanti conseguenze: 1. nel processo conoscitivo, il soggetto non è passivo, come si era sempre creduto, bensì attivo, e contribuisce in modo decisivo alla definizione dell’oggetto d’esperienza. In altri termini, nella conoscenza non è più il soggetto a “gravitare “intorno all’oggetto, ma viceversa. E’ questo capovolgimento di prospettive che K. chiama “rivoluzione copernicana”: «Sinora - scrive - si è ammesso che ogni nostra conoscenza dovesse regolarsi sugli oggetti. Noi invece abbiamo dimostrato vera l’ipotesi opposta, che gli oggetti debbano regolarsi sulla nostra conoscenza. Ora, è proprio come per la prima idea di Copernico, il quale, vedendo che non poteva spiegare i movimenti celesti ammettendo che tutta la moltitudine degli astri rotasse intorno allo spettatore, cercò se non potesse riuscir meglio supponendo che fosse l’osservatore a girare, e che gli astri invece stessero fermi. Quindi non è men vero quel ch’io affermo riguardo alle leggi dell’intelletto, che cioè l’intelletto non attinge le sue leggi dalla natura, bensì piuttosto le impone ad essa». La “rivoluzione copernicana” che Kant opera nella teoria della conoscenza segna una tappa essenziale nella storia del pensiero occidentale. Fino ad allora, il problema gnoseologico era stato impostato ponendo al centro del processo conoscitivo l’oggetto (cioè la realtà conosciuta) e lasciando sostanzialmente al margine il 4 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) soggetto conoscente. Si pensava che il soggetto fosse solamente passivo recettivo: si limita a ricevere e registrare i dati che gli arrivano dall’esperienza (come una cassetta vergine registra il messaggio che le viene inviato). Nient’altro. Kant capovolge questa prospettiva affermando che nella conoscenza il soggetto è attivo: svolge un ruolo essenziale come “ordinatore” del materiale che gli viene trasmesso dall’esperienza. 2. La seconda, rilevantissima, conseguenza della teoria kantiana della conoscenza è che occorre distinguere tra la realtà come appare al soggetto conoscente (cioè all’uomo) e la realtà così come è in se stessa (a prescindere dall’uomo che la conosce). Kant chiama la prima fenomeno: è la realtà che appare all’uomo, elaborata dalle forme a priori della sua facoltà conoscitiva; la seconda noumeno: è la realtà in sé, considerata indipendentemente dal soggetto che la conosce. Il noumeno è, per K., inconoscibile: l’uomo si deve quindi limitare a concepirne l’esistenza, ad ipotizzarla come una “x” sconosciuta (di qui il termine stesso noumeno, che significa per l’appunto “pensabile”1). In altri termini: noi conosciamo la realtà non per quello che è in se stessa, ma per come ci appare, ci si mostra; e alla definizione di questo “apparire” della realtà noi partecipiamo attivamente. Infatti, come abbiamo chiarito più sopra, la conoscenza avviene attraverso la combinazione dei dati empirici e delle forme a priori della nostra sensibilità (spazio e tempo) e del nostro intelletto (categorie): risultato di questa combinazione è il fenomeno. Tuttavia, al di là della realtà percepita e pensata dall'uomo (il fenomeno) occorre ammettere l'esistenza d'una realtà in sé, che però non è conoscibile dall'uomo, ma soltanto pensabile (noumeno). Infatti lo stesso parlare di "fenomeno" implica il rimando a qualcosa che stia al di là di esso (Dal Pra). Dicendo che la nostra conoscenza vale solo per il mondo fenomenico, K le assegna - illuministicamente - un limite. Indicando questo limite, indica implicitamente anche qualche cosa al di là di esso (altrimenti non avrebbe senso parlare di limite), ma lo indica soltanto negativamente, dato che ne nega la conoscibilità: è il noumeno. La metafisica pretende proprio di cogliere il noumeno, vale a dire ciò che sta al di là della nostra esperienza: di qui il suo millenario fallimento. Kant approda a queste concezioni gnoseologiche partecipando al dibattito sulla natura dello spazio e del tempo, che vedeva contrapporsi l’interpretazione empiristica e quella oggettivistica. Interpretazione empiristica: sostenuta tra gli altri da Leibniz, considerava spazio e tempo come nozioni tratte dall’esperienza. Interpretazione oggettivistica: sostenuta da Newton, li interpretava come realtà a sé stanti, cioè come “recipienti vuoti” nei quali sono “contenuti” i fenomeni. Secondo Kant spazio e tempo non sono né “cose in sé”, né semplici generalizzazioni dell'esperienza: sono modalità umane di percepire la realtà. Non possono derivare dall’esperienza, come vorrebbe Leibniz, perché per fare qualsiasi esperienza dobbiamo già disporre la rappresentazione originaria di spazio e tempo; non possono però nemmeno essere realtà autonome, come dicono gli oggettivisti, perché in tal caso dovrebbero esistere anche se non “contenessero” nessun oggetto, il che è assurdo perché come si può concepire qualcosa che sia reale senza un oggetto reale? Spazio e tempo non sono dunque “contenitori” in cui si trovano gli oggetti, “proprietà” delle cose, ma quadri mentali dentro i quali noi organizziamo i dati sensibili; non realtà assolute, “cose in sé”, ma condizioni dell'esperibilità delle cose, modi umani di vedere le cose. Noi, cioè, possiamo percepire la realtà soltanto nello spazio e nel tempo: spazio e tempo sono allora condizioni che rendono possibile la nostra esperienza sensibile, non dati che derivano da essa, sono quindi a priori. Sono le forme a priori della conoscenza Il termine fenomeno significa invece “ciò che appare”, “ciò che si manifesta” (dal greco fáinomai, “mostrarsi”, “apparire”). 1 5 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) sensibile. La realtà non può essere percepita se non nello spazio e nel tempo (e, come si vedrà, non può essere pensata se non attraverso le categorie). Noi conosciamo dunque la realtà combinando i dati provenienti dall’esperienza con le forme a priori della nostra facoltà conoscitiva (lo spazio e tempo per la sensibilità; le categorie per l’intelletto). Queste forme a priori, come abbiamo più volte detto, non derivano dall’esperienza: esse “trascendono” l’esperienza, per questo Kant le chiama trascendentali10 o, per meglio dire, chiama “trascendentale” lo studio di esse2. L’OPERA L’opera si divide in tre parti perché tre sono, secondo Kant, le facoltà della nostra conoscenza: «Ogni nostra conoscenza - scrive - scaturisce dai sensi, da qui va all’intelletto, per finire alla ragione». La sensibilità è la facoltà attraverso la quale gli oggetti ci sono dati intuitivamente dai sensi tramite le forme a priori dello spazio e del tempo; L’intelletto è la facoltà attraverso la quale noi pensiamo i dati sensibili, collegandoli tramite gli elementi a priori detti categorie, la ragione è la facoltà con la quale, procedendo oltre l’esperienza, cerchiamo di trovare spiegazioni globali della realtà tramite le tre idee di anima, mondo e Dio. A questa tripartizione della nostra facoltà conoscitiva corrispondono le tre sezioni della Critica: 1. Estetica trascendentale: studia la sensibilità e le sue forme a priori (cioè spazio e tempo); 2. Analitica trascendentale: studia l’intelletto e le sue forme a priori (cioè le categorie); 3. Dialettica trascendentale: studia la ragione e le sue tre idee di anima, mondo e Dio, mostrando come su di esse si fonda la metafisica. Si noti l’aggettivo “trascendentale”, che qualifica tutte e tre le sezioni: come abbiamo detto, questo termine si collega alle forme a priori, quindi il suo uso nei titoli evidenzia che la Critica kantiana è innanzitutto studio delle forme a priori della conoscenza. In realtà, il trascendentale non coincide semplicemente con l’apriori: il termine si applica infatti più che agli elementi a priori della conoscenza allo studio di essi: «Chiamo trascendentale - scrive Kant - ogni conoscenza che ha a che fare, in generale, non tanto con oggetti quanto col nostro modo di conoscere gli oggetti in quanto questo dev’essere possibile a priori». Quindi, volendo essere pignoli, “trascendentali” non sono tanto le forme a priori della conoscenza (cioè spazio/tempo e categorie), quanto piuttosto la filosofia che le studia, che può a buon titolo essere chiamata filosofia trascendentale «il carattere trascendentale della ricerca kantiana - scrive Dal Pra - mette quindi in luce che essa tende ad individuare, nella nostra conoscenza, gli elementi a priori e quindi universali e necessari». Dunque la Critica della ragion pura si configura come «esame critico generale della validità e dei limiti che la ragione umana possiede in virtù dei suoi elementi puri a priori» e quindi come «analisi delle autentiche possibilità conoscitive dell’uomo». Il vocabolo trascendentale deriva dal latino trascendere, che significa letteralmente “innalzarsi oltre” (trans = “oltre”, “al di là”; scandere = “salire”, “innalzarsi”). La stessa etimologia ha il termine trascendente, che indica ogni realtà che si pone “al di là” della sfera empirica, vale a dire la realtà soprasensibile. Ben diverso è il significato di trascendentale nella filosofia kantiana: il termine indica qui infatti non una realtà soprasensibile, ma gli elementi della nostra attività conoscitiva che non dipendono dall’esperienza (le forme a priori). «Trascendentale - scrive Kant - non significa qualcosa che oltrepassa ogni esperienza, bensì qualcosa che certo la precede (a priori), ma non è determinato a nulla più che a render possibile la conoscenza dell’esperienza». Nella filosofia scolastica medievale, trascendentali erano dette le proprietà universali degli oggetti (come l’essere, l’uno, il bene, ecc.), cioè quelle caratteristiche che tutte le cose possiedono e che per questo superano per generalità (cioè, appunto, “trascendono”) le categorie in senso aristotelico (sulle quali cfr. sotto). 2 6 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) ESTETICA TRASCENDENTALE Kant utilizza il termine “estetica” nel suo significato etimologico, dal greco áisthesis, che indica il sentire immediato, la sensazione, l’intuizione sensibile. A questo affianca l’aggettivo trascendentale, che, colme abbiamo visto, indica che l’intuizione sensibile, come tutti gli altri gradi della conoscenza, è reso possibile dalla forme a priori. «L’estetica trascendentale scrive Kant - è l’apprensione immediata dei dati sensibili ordinati nelle relative forme a priori». In questa sezione K. studia la sensibilità e le sue forme a priori. Secondo K. la sensibilità è “recettiva” perché non genera i propri contenuti, ma li accoglie per intuizione dalla realtà esterna o dalla realtà interna. La sensibilità non è solamente “recettiva”: è anche attiva, in quanto organizza il materiale fornito dalle sensazioni (cioè le intuizioni empiriche) tramite le sue forme a priori, che, come sappiamo, sono lo spazio e il tempo (che Kant chiama intuizioni pure). Quindi nella sensibilità la materia del conoscere è data dalle sensazioni o impressioni degli oggetti esterni, la forma da spazio e tempo (che sono appunto le forme a priori della sensibilità)3. Lo spazio è la forma del senso esterno, cioè la rappresentazione che inquadra tutte le intuizioni sensibili esterne; il tempo è invece la forma del senso interno, cioè la rappresentazione che inquadra tutti i nostri stati interiori (che infatti si dispongono l’uno dopo l’altro in un ordine di successione). Tuttavia, poiché solo attraverso il senso interno ci giungono i dati esterni, il tempo è anche - indirettamente - forma del senso esterno, cioè il modo universale attraverso il quale percepiamo tutti gli oggetti. Quindi: non ogni cosa è percepita da noi nello spazio (per es. i sentimenti); ogni cosa è però percepita nel tempo. Spazio e tempo non sono realtà oggettive nelle quali sono “contenuti” gli oggetti: sono nostre strutture mentali che organizzano la conoscenza sensibile, sono le condizioni necessarie di ogni nostra esperienza, modi umani di vedere le cose. «Ogni oggetto, per essere intuito, deve entrare nelle forme dello spazio e del tempo. Spazio e tempo sono quindi aspetti che competono necessariamente ad ogni oggetto di esperienza sensibili». K. paragona spazio e tempo a lenti colorate o al contenitore di un liquido: se noi portiamo occhiali con lenti colorate, vediamo gli oggetti del colore delle lenti; quello specifico colore non è nelle cose, ma è loro attribuito dalle lenti. Se versiamo un liquido in un recipiente, il liquido assume la forma del recipiente: la forma deriva dal recipiente e non dal liquido stesso. La dottrina dello spazio e del tempo esposta nell’Estetica trascendentale permette a Kant di spiegare come è possibile la matematica. Geometria ed aritmetica, cioè le due scienze matematiche, sono per Kant le scienze sintetiche a priori per eccellenza: sono sintetiche perché ampliano la nostra conoscenza, andando oltre ciò che ci è già noto e sono a priori perché i teoremi di geometria ed aritmetica valgono a prescindere dall’esperienza. 3 Il termine intuizione indica una conoscenza immediata, diretta, quale appunto è la conoscenza sensibile: Kant chiama intuizioni pure le forme a priori dello spazio e del tempo; esse, combinandosi con le sensazioni, originano quella che Kant chiama intuizione empirica, cioè la percezione delle cose sensibili. 7 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) Per esempio, se noi facciamo una somma, otteniamo una conoscenza che accresce il nostro sapere, perché il risultato viene ottenuto tramite l’operazione del sommare e non ricavato per via analitica dai numeri che vengono sommati: «Veramente - scrive Kant -, a prima vista si dovrebbe pensare che la proposizione 7+5 = 12 sia puramente analitica. Ma, se si osserva più da vicino, si trova che il concetto della somma di 7 e 5 non contiene null’altro che l’unione di ambedue i numeri in uno solo, senza che con ciò si pensi affatto quale sia questo numero unico, che comprende gli altri due». La sinteticità di una somma aritmetica si coglie con maggiore chiarezza se, invece di riferirsi a un calcolo semplice come quello proposto da Kant (7+5) si prendono in esame cifre più elevate: «ad esempio, la semplice analisi mentale dei concetti aritmetici di 62.525 + 48.734 non può affatto suggerirci il loro risultato, che occorre invece far scaturire sinteticamente mediante un calcolo, il quale soltanto ci fa scoprire che la somma dei suoi addendi è 111.259». Dunque, qual è il fondamento delle costruzioni sintetiche a priori delle scienze matematiche? Secondo Kant esso risiede nelle intuizioni pure (o forme a priori) dello spazio e del tempo: la geometria è la scienza che dimostra le proprietà delle figure tramite l’intuizione pura dello spazio e lo fa sinteticamente a priori, senza cioè prescindendo dall’esperienza: per esempio, quando stabilisce che fra le infinite linee che uniscono due punti la più breve è la retta non deve ricorrere all’esperienza. Allo stesso modo, l’aritmetica è la scienza che dimostra le proprietà delle serie numeriche tramite l’intuizione pura del tempo. E’ grazie all’intuizione pura del tempo che si può cogliere l’idea di successione, sulla quale si basano le serie numeriche; senza l’intuizione pura del tempo e della successione non sarebbe nemmeno possibile il concetto di numero. 8 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) LOGICA TRASCEDENTALE Distingue la sensibilità dall’intelletto. La sensibilità viene definita come recettiva, non passiva, perché è una facoltà che ha proprie e specifiche forme a priori. L’intelletto viene considerato come attivo, perché produce conoscenze ed è quindi una facoltà di considerarsi sempre e soltanto in tutta la sua spontaneità. La sensibilità non deve essere considerata una facoltà inferiore rispetto all’intelletto. I pensieri dell’intelletto senza contenuto sensibile sono vuoti, proprio come le intuizioni sensibili senza concetti intellettivi sono cieche. Nessuna di queste due facoltà è da anteporre all’altra. Senza sensibilità nessun oggetto ci sarebbe dato e senza intelletto nessun oggetto pensato. I pensieri senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza concetti sono cieche. Intelletto e sensibilità non possono scambiarsi le loro funzioni, ed è dalla loro unione che deriva la vera conoscenza: non quella falsa e ingannatrice dei soli sensi o della ragione, cosa che fecero i metafisici. Unione, ma anche e soprattutto distinzione. Per Kant la logica è una scienza che studia le leggi assolutamente necessarie del pensiero, è una scienza che studia non i contenuti ma le forme del pensiero, sicché si rivela in tutto e per tutto una scienza formale. Kant divide e distingue la logica in logica generale e in logica trascendentale, ciascuna viene distinta in una analitica e una dialettica. La logica generale viene vista come pura o applicata, mentre la logica trascendentale è sempre pura. 9 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) ANALITICA TRASCENDENTALE Scrive Kant: «Senza sensibilità nessun oggetto ci verrebbe dato, e senza intelletto nessun oggetto verrebbe pensato. I pensieri senza contenuti (senza intuizioni) sono vuoti, le intuizioni senza concetti sono cieche». Sensibilità e intelletto sono dunque entrambi indispensabili per la conoscenza: l’Analitica trascendentale è la parte della Critica della ragion pura che si occupa dell’intelletto, studiando quindi quello che potremmo chiamare il “secondo livello” della conoscenza umana. L’intelletto è la facoltà di formulare giudizi, collegando tra loro (cioè “unificando”) le percezioni: come si è detto, infatti, attraverso la sensibilità l’uomo percepisce la realtà, attraverso l’intelletto la pensa e pensare significa formulare dei giudizi. Come nella conoscenza sensibile, anche in quella intellettuale c’è una materia e c’è una forma del conoscere: la materia è fornita dalle intuizioni empiriche, la forma da quelli che Kant chiama concetti puri. Essi sono le forme a priori della conoscenza intellettuale, esattamente come spazio e tempo sono le forme a priori della sensibilità. Ed esattamente come lo spazio e il tempo, i concetti puri non derivano dall’esperienza (per questo sono detti puri): sono, al contrario, funzioni proprie dell’intelletto, innate. Grazie ai concetti puri l’intelletto può formulare i giudizi, nei quali viene unificata la molteplicità dei dati che provengono dalla sensibilità (cioè le intuizioni empiriche). Kant chiama i concetti puri, riprendendo un termine aristotelico, categorie4. Dunque le categorie sono funzioni dell’intelletto che servono a formare i giudizi unificando la molteplicità delle percezioni: grazie alle categorie siamo così in grado di pensare la realtà, esattamente come grazie allo spazio e al tempo siamo in grado di percepirla. I giudizi, che formano la sostanza del nostro pensiero, nascono pertanto da una sintesi di materia (le intuizioni empiriche) e forma (i concetti puri o categorie). Secondo Kant, che si richiama alla tradizione delle logica generale, esistono dodici tipi di giudizio: anche le categorie, di conseguenza, sono dodici, perché, come si è spiegato, esse servono proprio a elaborare i giudizi. I GIUDIZI POSSONO ESSERE: 1. Quantità dei giudizi Universali Particolari Singolari 2. Qualità Affermativi Negativi Infiniti 3. Relazione Categorici Ipotetici Disgiuntivi 4. Modalità Problematici Assertori Apodittici CATEGORIE CORRISPONDENTI 1. Categorie della quantità Unità Pluralità Totalità 2. Categorie della qualità Realtà Negazione Limitazione 3. Categorie della relazione Inerenza e Sussistenza (Sostanza e Accidente) Causalità e Dipendenza (Causa ed Effetto) Reciprocità (Azione reciproca) 4. Categorie della modalità Possibilità-impossibilità Esistenza-inesistenza Necessità-contingenza C’è una netta differenza tra le categorie come sono intese da Aristotele e come invece le intende Kant: per Aristotele infatti esse sono i generi supremi della realtà, cioè i modi di essere del reale (tutto ciò che esiste rientra in una determinata categoria); per Kant esse sono invece i modi di funzionamento del nostro intelletto, forme logiche della nostra mente 4 10 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) Esempio: nel giudizio “il sole riscalda la pietra” sono unificate due intuizioni empiriche, “sole” e “pietra” grazie al concetto “riscaldare”, che rimanda alla categoria della causalità. Dunque, il nostro intelletto opera (tramite le categorie che formano i giudizi) una unificazione della molteplicità delle intuizioni empiriche (o percezioni). In sostanza, secondo Kant, il processo conoscitivo è un processo di unificazione dei dati d’esperienza, unificazione realizzata attraverso i giudizi, che sono resi possibili dalle categorie. Conoscere significa unificare (ovvero organizzare, “inquadrare”) i dati forniti dall’esperienza per mezzo delle forme a priori del nostro intelletto. Poiché l’unificazione del materiale empirico è realizzata attraverso i giudizi, essa deve avere alla base una unità giudicante, una fonte prima dell’unificazione stessa. Ecco perché come fondamento ultimo di tutta l’attività conoscitiva Kant pone una struttura mentale, un centro unificatore ultimo, comune a tutti gli uomini, che chiama “io penso”. «In tutti i giudizi infatti - spiega Di Napoli l’assolutamente necessario e universale è il pensiero che pensa i giudizi: (io penso che) il sole riscalda la pietra; (io penso che) il cielo è azzurro; (io penso che) il cerchio ha i raggi tutti eguali, ecc. Al fondo di tutta l’attività giudicante c’è un “io penso”». In sintesi, l’attività del nostro intelletto consiste nel formulare giudizi tramite le categorie, unificando così la molteplicità del materiale empirico; ebbene, ci deve pur essere una fonte unitaria di questa attività giudicante unificatrice; ogni giudizio è infatti il giudizio formulato da un “io” che lo pensa. Si badi però a non confondere questo “io” con la coscienza o, ancor peggio, con l’anima: non si tratta infatti di un ente, di una “cosa”, ma di una funzione, che noi possiamo cogliere soltanto nel suo operare. L’io penso non è nulla fuori del suo agire nel processo conoscitivo, non è una realtà concepibile al di fuori dei giudizi che formula. Non è un’entità metafisica, ma un principio puramente formale. Non a caso Kant lo ha chiamato “io penso”: ha voluto con questo significare che si tratta proprio di una unità “pensante” (cioè coglibile solo nell’atto del pensare) e non una unità “esistente” (cioè coglibile a prescindere dalla sua attività di pensiero). E’ essenziale a questo punto sottolineare che così come l’uomo (ogni uomo!) non può percepire la realtà se non nello spazio e nel tempo, allo stesso modo non può pensarla se non attraverso le categorie. Ogni nostro pensiero (cioè ogni nostro giudizio) è formulato tramite le categorie, che sono funzioni conoscitive comuni a tutti gli uomini. Tutti gli oggetti pensati presuppongono le categorie, tutti gli uomini pensano la realtà attraverso le categorie, cioè la pensano tutti allo stesso modo. La realtà pertanto “obbedisce” alle forme a priori del nostro intelletto e, di conseguenza, la nostra conoscenza della realtà è rigorosa: non possiamo che conoscerla in quel modo e attraverso quelle funzioni (spazio, tempo e categorie). Si parla, ovviamente, della realtà fenomenica, che è l’unica accessibile all’uomo: quella noumenica, come sappiamo, non è conoscibile dall’uomo. Da tutto ciò consegue, ovviamente, che la nostra conoscenza non può estendersi al di là dell’esperienza. L’ambito della conoscenza umana è rigorosamente limitato al fenomeno, perché la “cosa in sé” (cioè il noumeno) è per definizione fuori della nostra esperienza. Esso è solo pensabile (di qui il nome), non conoscibile: può essere oggetto soltanto di una conoscenza extra-fenomenica preclusa all’uomo ma aperta a un ipotetico intelletto divino che sia capace di una “intuizione intellettuale” della realtà (della quale l’uomo invece può avere solo una intuizione empirica). Per l’uomo dunque il noumeno più che una realtà è una sorta di concetto-limite: «La cosa in sé (cioè il noumeno) più che essere una realtà, è per noi un concetto, e precisamente un concetto-limite che serve ad arginare le nostre pretese conoscitive. In altre parole, l’idea di cosa in sé o noumeno costituisce una specie di promemoria critico che da un lato circoscrive le pretese della sensibilità, rammentandosi che ciò che ci viene dato nella intuizione spazio-temporale non è la realtà in assoluto; e dall’altro circoscrive le arroganze dell’intelletto, ricordandoci che esso non può conoscere le cose in sé, ma soltanto pensarle nella loro possibilità, sotto forma di X ignote». 11 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) Analitica dei Principi Lo schematismo trascendentale: le intuizioni sensibili e i concetti sono fra loro eterogenei; occorre un terzo termine che sia omogeneo da un lato con le categorie e dall’altro con i fenomeni per fare in modo che ciascuna categoria possa agevolmente essere applicata al fenomeno dato nell’intuizione sensibile. Questo terzo temine è lo schema trascendentale ed è una determinazione a priori del tempo. Il tempo, infatti, essendo la forma a priori del senso interno, è più generale, quindi più simile alle categorie, di quanto non sia lo spazio (forma a priori solamente del senso esterno). Per ciascuna categoria esiste quindi uno schema trascendentale prodotto da una facoltà che Kant chiama immaginazione trascendentale (es.: lo schema trascendentale corrispondente alla categoria di causa ed effetto è la successione temporale secondo una regola, nel senso che se due fenomeni si succedono nel tempo secondo un certo criterio, il primo sarà considerato causa ed il secondo effetto; quando dunque, tramite la sensibilità, percepisco due fenomeni che si succedono nel tempo secondo una regola il mio intelletto “sussumerà” queste intuizioni empiriche sotto la categoria di causa ed effetto). Nella ultima parte di questa sezione Kant ricava dalle categorie tutti i principi sintetici dell’intelletto puro, che sono l’insieme delle conoscenze a priori che possiamo avere della natura, cioè sono tutti i giudizi sintetici a priori che stanno alla base della fisica newtoniana e quindi della nostra conoscenza scientifica del mondo. In questo modo è stato trovato anche il fondamento dei giudizi sintetici a priori della fisica: questo fondamento sono le stesse categorie (da cui si ricavano i principi sintetici dell’intelletto puro). Nella tavola seguente sono riportati tutti gli schemi trascendentali di tempo e tutti i principi sintetici dell’intelletto puro corrispondenti alle 12 categorie: A conclusione dell’Analitica trascendentale Kant afferma chiaramente la distinzione tra fenomeno e noumeno: la conoscenza scientifica è si universale (basata sui giudizi sintetici a priori) ma sempre e solo fenomenica, nel senso che l’essenza delle cose non può mai essere conosciuta (sarebbe necessario un intelletto dotato di “intuizione intellettuale” per conoscere il noumeno). Il noumeno (= cosa in sé) è un concetto problematico: lo possiamo pensare - anzi, bisogna necessariamente ammetterlo - ma non lo possiamo effettivamente conoscere. 12 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) DIALETTICA TRASCENDENTALE Nell’Estetica e nell’Analitica Kant porta a termine la prima parte del compito che si è proposto con la Critica della ragion pura, ovvero stabilire come sia possibile il sapere scientifico. Nella Dialettica affronta invece la seconda parte del problema, che, come si ricorderà, riguarda la possibilità per la metafisica di costituirsi come scienza. La Dialettica trascendentale analizza natura e caratteri della metafisica, cercando di stabilire se essa sia o meno nelle possibilità della conoscenza umana. Dall’impostazione e dalle conclusioni dell’Estetica e dell’Analitica si intuisce chiaramente che la risposta di Kant a questo interrogativo non può che essere negativa. Infatti «per Dialettica trascendentale Kant intende l’analisi e lo smascheramento dei ragionamenti fallaci della metafisica» (Abbagnano). E’ chiaro che Kant usa in termine “dialettica” in senso negativo, intendendola come «l’arte sofistica di dare alla propria ignoranza, anzi alle proprie volute illusioni l’aspetto della verità, contraffacendo il metodo del pensare fondato». Come è noto, nella storia della filosofia il termine ha avuto anche valenze positive: per Platone, ad esempio, la dialettica è la scienza delle idee, cioè la via che conduce al vero; per la scuola stoica (e per tutta la filosofia medievale) essa di fatto coincide con la logica. In Aristotele invece ha una valenza negativa, configurandosi come «l’arte “sofistica” di costruire ragionamenti capziosi, basati su premesse che sembrano probabili, ma in realtà non lo sono». Va però detto che la metafisica costituisce una esigenza naturale e incoercibile dello spirito umano. Non a caso Kant parla di metaphisica naturalis; intendendo sottolineare che l’uomo alberga nel suo spirito una insopprimibile esigenza metafisica: sente cioè il bisogno di costruire un sapere che gli permetta di oltrepassare il limite della sua conoscenza costituito dall’esperienza. In altre parole: è assai significativo che, pur non potendo andare al di là dell’esperienza, l’uomo senta da sempre e costantemente il bisogno di farlo. Secondo Kant, questo nostro voler procedere oltre i dati dell’esperienza deriva una tendenza innata verso l’incondizionato e la totalità. Non sappiamo dunque “accontentarci” del mondo fenomenico dell’esperienza: siamo irresistibilmente attratti verso il regno dell’assoluto, verso una spiegazione globale della realtà - Kant collega la genesi della metafisica alla facoltà della ragione: «questa in partenza non è altro che l’intelletto stesso, il quale, essendo la facoltà di unificare i dati sensibili tramite le categorie, è inevitabilmente portato a voler pensare anche senza dati». Come sappiamo, le categorie non dipendono dall’esperienza (sono a priori), ma si applicano soltanto ad essa: senza i dati di esperienza sono solo dei contenitori vuoti, delle funzioni inutilizzabili. Però, proprio il loro non dipendere dall’esperienza conduce “automaticamente” l’intelletto a cercare di utilizzarle al di fuori e al di là dell’esperienza stessa, riferendole non alla realtà fenomenica, effettivamente conoscibile, ma a quella noumenica, alla “cosa in sé”, che invece sfugge alla conoscenza dell’uomo. E’ così che, dice Kant, «l’intelletto si costituisce insensibilmente, accanto alla casa dell’esperienza, un palazzo ben più vasto, che esso riempie con puri esseri di ragione, senza avvedersi di essere così andato al di là dei confini dell’uso legittimo dei suoi concetti». La ragione pretende quindi di andare al di là dei dati d’esperienza, unificando in modo globale, assoluto le conoscenze ottenute dall’intelletto tramite i giudizi. Questa ulteriore unificazione, del tutto ingannevole, è realizzata sulla base di tre grandi “idee d’insieme” che, proprio in quanto totalizzanti, superano i limiti dell’esperienza (la quale è, invece, necessariamente parziale). Le idee sono dunque le forme a priori della ragione, con le quali essa unifica in grandi insiemi i risultati dei giudizi cercando di soddisfare l’esigenza umana di cogliere l’assoluto (cioè di costruire un sapere metafisico). 13 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) Le idee della ragione sono tre: 1. idea psicologica (o “idea di anima”), 2. idea cosmologica (o “idea del mondo”), 3. idea teologica (o “idea di Dio”). Attraverso l’idea psicologica la ragione unifica tutti i dati che riguardano l’attività interna, attraverso l’idea cosmologica tutti i dati che riguardano il mondo, attraverso l’idea teologica tutti i dati che riguardano un principio primo assoluto e incondizionato. La metafisica compie un errore fatale: trasforma queste tre esigenze (mentali) di unificazione totalizzante dei dati d’esperienza in tre realtà, dimenticando che l’uomo non ha mai a che fare con la realtà in sé, ma solo con la realtà del fenomeno. Allo studio di queste tre realtà sono dedicate le tre tradizionali branche della metafisica: la psicologia razionale, che si occupa dell’anima, la cosmologia razionale, che si occupa del mondo, la teologia razionale, che si occupa di Dio. Nella Dialettica trascendentale Kant analizza queste tre pretese scienze, evidenziandone gli errori e il carattere illusorio: vuole cioè denunciare l“inganno della ragion”, che è l’“inganno della totalità”. La Psicologia razionale, secondo Kant, si fonda su un “paralogisma”, cioè su un ragionamento sbagliato. Essa infatti applica la categoria di sostanza all’io penso, trasformandolo in una realtà autonoma e permanente che chiama “anima”. Trasforma cioè quella che è una mera funzione conoscitiva in una entità, l’anima, che viene dichiarata “personale”, “immateriale”, “immortale”. In realtà io non posso concepire me stesso che come elemento dell’esperienza (cioè come attività pensante): la psicologia razionale invece parla all’io astraendo da ogni esperienza e crede di poter identificare questo io astratto con “una possibile esistenza separata dell’io pensante” che chiama anima. Trasforma il soggetto così come viene colto nell’esperienza in una sostanza indipendente dall’esperienza e a sé stante. Nascono così i problemi (irrisolvibili per l’uomo) della distinzione spiritomateria, dell’immortalità dell’anima, del rapporto di essa col corpo, ecc. La Cosmologia razionale pretende di parlare del mondo inteso come totalità assoluta dei fenomeni, una totalità che, ovviamente, si pone al di là della nostra esperienza, che è sempre esperienza di un numero limitato di fenomeni. La totalità dell’esperienza non è mai un’esperienza: all’idea di mondo, che costituisce il fulcro della cosmologia razionale, non corrisponde nessuna nostra esperienza. Abbiamo infatti esperienza di una “sezione” del mondo (per giunta assai piccola) e non del mondo come globalità. Lo dimostra il fatto che, se pretendiamo di parlare del mondo come totalità cadiamo inevitabilmente nel reticolo senza vie d’uscita delle antinomia, cioè di irrisolvibili “conflitti della ragione con se stessa”. Si tratta di coppie di affermazioni opposte, dove una afferma (tesi) e l’altra nega (antitesi) qualcosa a proposito del mondo come totalità: ebbene, l’uomo non è in grado di decidere tra queste formulazioni antitetiche, perché non ha nessuna esperienza corrispondente. Ecco il prospetto di queste antinomie: il mondo è limitato nello spazio e nel tempo - il mondo è illimitato nello spazio e nel tempo (è eterno); il mondo non è indivisibile all’infinito - il mondo è divisibile all’infinito; nel mondo avviene tutto per necessità - nel mondo esiste libertà; il mondo rimanda a un essere necessario - il mondo non rimanda a un essere necessario. Anche la Teologia razionale, che si occupa del più arduo problema metafisico, cioè Dio, è priva di valore conoscitivo. L’idea di Dio rappresenta, secondo Kant, l’ideale della ragion pura «in quanto essa rappresenta il culmine della unificazione prodotta dalla ragione in cerca di un principio incondizionato di tutto ciò che nella natura si presenta condizionato». 14 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected]) Dato però che questo ideale, frutto della ragione, ci lascia nella più totale ignoranza circa la sua effettiva realtà, l’uomo ha elaborato una serie di prove per dimostrarne l’esistenza (dimostrazioni dell’esistenza di Dio) che Kant raggruppa in tre classi: 1. prova ontologica: risale a Sant’Anselmo, ma che Kant assume nella forma datale da Cartesio, pretende di ricavare l’esistenza di Dio dal concetto di Dio, concetto caratterizzato dall’idea di perfezione. L’argomentazione è nota: se Dio è l’essere perfettissimo, l’essere che possiede tutte le perfezioni, non può certo mancargli la perfezione dell’esistenza. Kant “smonta” questo ingegnoso argomento evidenziando come esso passi illegittimamente dal piano logico a quello ontologico, cioè dal piano del pensare a quello dell’essere. Si parte infatti dall’analisi di un concetto, cioè d’una realtà di ordine logico, e si pretende di giungere ad un ente, cioè ad una realtà di ordine ontologico. Si “slitta” dunque arbitrariamente dal terreno del pensiero a quello della realtà, dimenticando che l’esistenza non è una proprietà logica, ma un fatto che può essere asserito solo tramite l’esperienza: si può avere infatti il concetto di una cosa senza che da ciò debba scaturire l’esistenza della cosa stessa. 2. prova cosmologica: costituisce il fulcro delle vie aristotelico-tomistiche, che risalgono dal cosmo a Dio attraverso il principio di causa. Si afferma infatti che se ogni realtà ha una causa deve esistere una causa prima incausata. Ciò comporta tuttavia, secondo Kant, un uso illegittimo del concetto di causa, perché si passa dal piano dell’esperienza, che ci mostra in effetti una serie di realtà “eterocausate”, ad un piano che va al di là dell’esperienza, ad un primo anello incausato che sta al di là del mondo esperibile. Il principio di causalità, invece, può essere applicato solo ai fenomeni: è una regola del nostro intelletto che permette di collegare tra di loro i fenomeni di cui abbiamo esperienza e non può servire a collegare i fenomeni a qualcosa che sta al di là di essi29. E poi anche in questo tipo di prova si ripresenta l’incongruenza propria della prova ontologica: infatti, una volta arrivati all’idea della “causa prima” (Dio) se ne postula illegittimamente l’esistenza. 3. prova fisico-teologica (solitamente chiamata teleologica) si basa sull’ordine e sulla bellezza del mondo per affermare l’esistenza di una suprema mente ordinatrice, che viene identificata con Dio creatore, perfetto e infinito. Si tratta di un argomento che appare a Kant effettivamente chiaro e adatto alla comune ragione30, ma risulta anch’esso minato da forzature logiche a dalla utilizzazione “mascherata” della dimostrazione ontologica. Esso, innanzitutto, può, al massimo, dimostrare l’esistenza d’un Dio ordinatore dell’universo e non del Dio creatore della tradizione biblica e cristiana. E poi l’ordine della natura, la sua armonia e bellezza, non implicano necessariamente l’esistenza d’una fonte trascendente che ne sia origine: «l’ordine della natura potrebbe anche essere una conseguenza della Natura stessa e delle sue leggi immanenti». 15 Document shared on https://www.docsity.com/it/critica-della-ragion-pura-kant-3-1/789130/ Downloaded by: luigivitagliano ([email protected])