caricato da

common.user17451

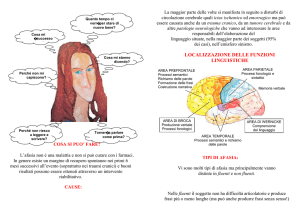

Eminattenzione Spaziale: Definizione, Valutazione e Trattamento