caricato da

common.user2215

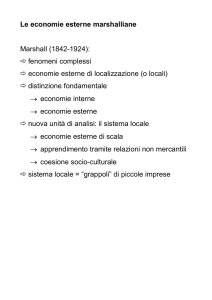

Localizzazione Industriale: Costi e Agglomerazione