caricato da

common.user1528

Immigrazione e Cittadinanza: Un'Analisi Sociologica

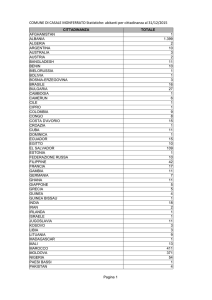

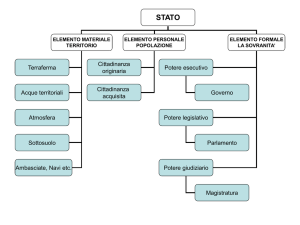

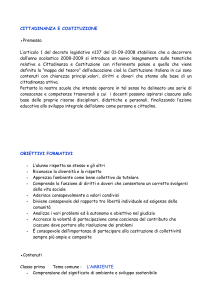

L’immigrazione è un tema che definisce i confini tra noi e le comunità nazionale immersa sul territorio ben segnato, facendoli diventare parte di noi, in riferimento agli stranieri accogliendoli come residenti divenendo in futuro concittadini. Gli estranei pongono un confronto all’istituto di cittadinanza e, nello stesso istante, la cittadinaza è la cartina di tornasole della loro posizione legale e politica: un istituto centrale nei processi di inclusione sociale delle società moderne. (Joppke 2010). Il principio importantissimo di ammissione alla polity resta quello dell’appartenenza nazionale, ma la cifra maggiore e la differenziazione in aumento degli status giuridici degli stranieri resident mettono in dibattito i limiti tra insider e outsider. Ponendo in primis il problema dei criteri e delle modalità di partecipazione degli stranieri residenti alla comunità dei cittadini, con gli obblighi e i benefici che ne derivano (Baubòck et al. 2006, Bosniak 2008). La cittadinanza cerca a dividere in atteggiamenti in parte free lance assicurando confini cosmopoliti. Da questa parte la cittadinanza formale, prendono parte forme di azione politica, adesione sociale. Non soltanto, le norme inerenti alle fonti costituzionali liberali ampliandosi diversi diritti primari a tutti gli immigrati, compresi gli irregolari (Ambrosini 2013). L’immigrazione cerca di adoperare una osservazione processuale della cittadinanza, sorpassando il modello di inclusione/esclusione: i cittadini stranieri possono vedersi dichiarati molti diritti di cittadinanza che normalmente si acrescono col tempo, e tutto il tempo del soggiorno. La classe degli immigrati dal punto di vista giuridico si divide in una massa di condizioni legali che permettono un accesso distinto ai diversi diritti (Morris 2002). Gli immigrati si collocano in una specie di piramide: nella parte più bassa si collocano gli immigrati irregolari; salendo ci sono gli immigrat in attesa di regolarizzazione, tutti coloro che è stata presentata una domanda di sanatoria in attesa di risposta definitiva dai datori di lavoro, gli immigrati con permesso di soggiorno temporaneo, col il rinnovo ogni due anni, lavorando regolarmente ottenendo benefici, dopo un anno soddisfando specifiche condizioni di reddito e comfort abitativo, hanno la possibilità ricollegarsi alla famiglia ( ma se restano senza lavoro per molto tempo sono soggetti all’espulsione) ; nella parte più alta ci sono gli immigrati che hanno ottenuto un regolare permesso di soggiorno lunghissimo, accedendo a molti diritti sociali e non possono essere espulsi; salendo ancora ci sono gli immigrati che arrivano da tutti i paesi dell’unione Europea, godendo all’incirca di tutti i diritti dei cittadini nazionali; alla punta ci sono i cittadini nazionali, i soli detentori dei diritti politici. Gli immigrati stabiliscono il rapporto tra cittadinanza e appartanenza nazionale non soltanto per altri aspetti, in cui si immettono la maggior parte delle loro scelte identitarie, partecipative, di attivismo sociale e politico. La prima forma osserva l’espansione dell’istituto della doppia cittadinanza negli ultimi vent’anni (Faist e Kivisto 2007). Ora la permettono la metà degli stati del mondo in dimensioni più o meno ampie, con un aumento nel tempo che vede l’Europa protagonista (Bronsted sejersen 2008). In altri casi, la rinuncia alla prima cittadinanza è richiesta all’istante, la norma viene di rado messa in pratica determinado una comprensione implicita della doppia cittadinanza. Nel caso italiano, l’impegno di conservare i legami con i propri emigrati aprendo le porte alla doppia cittadinanza. Altri paesi, sono intenzionati a proteggere i flussi di rimesse, modificando la propria legislazione per permettere o di favorire la doppia cittadinanza. Questi fenomeni si mescolano con il dibattito teorico attorno al sorpasso della cittadinanza nazionale, in direzione di forme di cittadinanza duali, multiple o sopranazionali (Soysal 1994, Bosniak 2001, Sassen 2008b).