porthos24 (56-85) B-N

19-05-2007

17:52

Pagina 58

Opus One Winery

mónon tò kalòn ?gaqón

(“solo ciò che è bello è buono”)

san Paolo: Panta dokimazete, to kalon katechete,

o ti kalòn fìlon aeì: “bello è ciò che ci è caro”.

Il meglio accade di rado.

Jeffrey Eughenides, Middlesex.

58

Milano ha le sue belle giornate, che sanno

sorprendere chi la visita raramente.

Dalle rannicchiate finestre del ristorante filtra

una luce trasparente, nitida, che sottolinea i

contorni delle poltrone e dei tavoli.

I camerieri si aggirano cauti, tengono le bottiglie

come fossero di fine cristallo, dosano

accuratamente il vino nei bicchieri,

s’inginocchiano per controllare i livelli. Le

signore dell’organizzazione, eleganti e cortesi,

sorvegliano tutto, ci siamo quasi. Su alcuni

piedistalli, defilati rispetto alla platea, troneggia

il protagonista della giornata, materializzato in

diversi formati e annate. Lentamente prendono

posto gli invitati, mentre al tavolo centrale si

schierano gli uomini di Opus One.

Inappuntabili nei loro completi scuri,

chiacchierano sottovoce e sorvegliano tutto,

anche loro.

Nel tentativo di rompere il ghiaccio, David

Pearson, gran capo dell’azienda, saluta i

giornalisti convenuti, aggiungendo che alla fine

della giornata potranno acquistare tutto il vino

che vorranno, si accettano carte di credito. Il

ghiaccio, invece di rompersi, gocciola nelle

schiene dei presenti, qualcuno sorride

imbarazzato, eppure la renitenza dei giornalisti

all’acquisto dei vini dovrebbe essere nota anche

negli USA. Alla fine della giornata, per fortuna,

nessuno si ricorderà più della battuta, i

portafogli sono salvi.

Uno dei tormentoni dell’Italia del vino è il

marketing applicato al liquido odoroso. Il

ritornello è sempre lo stesso: molti Italiani sanno

fare buoni vini, pochi sanno venderli. E giù con

i pareri degli esperti, dei consulenti, di quelli che

ce l’hanno fatta, di quelli che vorrebbero.

La storia di Opus One sembra tratta dai manuali

di marketing. Gli ingredienti ci sono tutti: gli

illustri padri fondatori, la visione della qualità, il

matrimonio tra vecchio e nuovo, il prodotto

unico e lussuoso, la ricerca dell’equilibrio,

l’attenzione ossessiva per il look. Infine, il

cobranding che diventa mito, grazie ad una

pubblicistica accorta e mai volgare.

Chi sentisse parlare, in un corso di strategia

d’impresa o nel bar sotto casa, di “creazione di

un’immagine culturale del vino”, avrebbe nel

caso Opus One l’esempio più chiaro.

Conoscerlo è un punto d’arrivo, perché dietro

c’è una storia. Recente quanto si vuole, ma ci

sono i luoghi, i fatti e le persone. E la capacità di

raccontare il tutto, con sobria grandeur francocaliforniana.

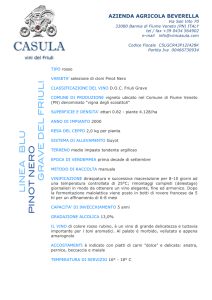

Oggi la proprietà di Opus One Winery è divisa

equamente fra la bordolese BPHR (Baron

Philippe Rothschild) S.A. e l’americana

Constellation Brands Inc., che ha acquisito la

Robert Mondavi Corporation nel 2003. Le

tormentate vicende delle aziende facenti capo a

Robert Mondavi, fondatore di Opus One W.

con Philippe De Rothschild nel 1979,

sembravano aver messo in forse la continuazione

dell’esperienza, anche perché l’accordo di vendita

fra Mondavi e Constellation B. prevedeva che le

controparti delle Joint-Venture del gruppo

Mondavi, fra cui appunto i De Rothschild,

potessero esercitare un’opzione di acquisto del

restante 50%. Da qui le ipotesi formulate

all’epoca sul futuro di Opus One: tutto agli

americani, tutto come prima, tutto ai francesi.

In quest’ultima variante, c’era chi ipotizzava

porthos24 (56-85) B-N

19-05-2007

17:52

Pagina 59

porthos24 (56-85) B-N

60

19-05-2007

17:52

Pagina 60

addirittura un restyling dell’etichetta, con la

cancellazione del profilo di Robert Mondavi. In

realtà, nel settembre del 2005, quando ormai il

gruppo Robert Mondavi ha un posto stabile

nella struttura di Constellation B., la baronessa

Philippine, erede e continuatrice del papà, il

barone De Rothschild, dice sì alla continuazione

della partnership. Ci sono subito alcune novità.

La prima è la scelta di un unico responsabile per

la cantina e i vigneti, a sostituire la gestione

condivisa di Tim Mondavi, figlio di Robert, e

Patrick Leon, enologo di Château MoutonRothschild. La seconda è che la vendita di Opus

One fuori degli USA è affidata a negociant

bordolesi. Il perché lo spiega il responsabile delle

pierre, Roger Asleson: «Questo sistema è stato

usato da Château Mouton-Rothschild per

diverse generazioni e ha funzionato bene per

praticamente tutti i migliori châteaux del

Medoc. Opus One ha una tradizione di

innovazione, così ci tenevamo molto a

continuare a essere pionieri, la prima azienda

vinicola californiana a essere distribuita così su

tutti i mercati fuori degli USA». In altre parole,

distinguersi per vendere sempre meglio. A

proposito di vendite, alla Opus One W. fanno

300.000 bottiglie l’anno di un solo vino e le

vendono tutte, ad un prezzo che, secondo Jarue

Manning, professore all’Università di Davis in

California, «is outrageous at $129 to 169 for the

current release». Fatte le dovute moltiplicazioni e

sottrazioni, si può avere una stima dei ricavi di

un’azienda ostinatamente monoprodotto, che

orgogliosamente non diversifica. Segno ulteriore

che l’idea avuta dai due fondatori è ritenuta

ancora valida.

Si narra che Robert Mondavi e Philippe De

Rothschild non abbiano faticato ad intendersi,

pur nelle tante differenze: l’italo-americano

rampante, alfiere di una California in crescita

tumultuosa, il colto e raffinato francese,

campione dell’aristocrazia vinicola bordolese.

Quest’ultimo, solo qualche anno prima della

nascita della JV, sembrava distante dal concepire

un vino made in USA. Intervistato dalla rivista

Time nel 1972, il Barone affermò, in sintesi, che

i grandi vini, per sviluppare il carattere, devono

vedersela brutta, passando attraverso difficoltà

come la neve, le tempeste e la siccità. Un

calvario difficile da vivere in California, dove il

suolo e il clima sono così favorevoli, dove «tutto

è troppo perfetto». Il risultato era un vino

«industrially uniform, like Coca-Cola». Da qui a

Opus One la distanza non è breve, ma le logiche

del business sembrano averla colmata.

Al di là dell’aneddotica, la sostanza è innegabile:

un vino progettato a tavolino, di grandi

ambizioni, voluto fortemente come il risultato

dell’incontro fra due realtà ritenute

complementari.

Nel corso della giornata, i manager di Opus One

torneranno spesso su questo incontro fra nuovo

e vecchio mondo, a rimarcare con forza il

radicamento dell’identità aziendale.

Basata, ancora oggi, sulle intuizioni dei due

fondatori, che avevano pensato proprio a tutto.

A cominciare dal nome, che presenta

caratteristiche distintive dei brand più efficaci:

inconfondibile, non necessita di traduzioni,

evoca scenari di grandiosità e di unicità.

Un nome dal suono così altero e magnificente

aveva bisogno di un tempio, che i due fondatori

si sono premurati di erigere, qualche anno dopo

la nascita della Joint-Venture. A Oakville,

California, sorge la cantina di Opus One,

sebbene il termine cantina sia un tantino fuori

posto. A metà fra un mausoleo e un’astronave,

ricorda tanta architettura monumentale del

passato, ti aspetteresti di vederne uscire delle

vestali, o dei guerrieri aztechi, o Russel Crowe in

costume da gladiatore.

La ricercata eleganza degli interni non è slegata

dalla funzione: la sala degustazione, ad esempio,

è affacciata sulla Grand Chai, una barricaia

sotterranea dove sono disposte, ad anfiteatro,

centinaia di botti tutte uguali. Curiosamente, un

commentatore statunitense definisce

“understated” proprio la sala di degustazione,

perché fruibile da pochi eletti. In più, aggiunge

lo stupito giornalista, probabilmente abituato ai

ben diversi flussi di visitatori in altre aziende

della zona, i posti auto sono solo 28.

L’etichetta merita un discorso a parte. Proprio a

Philippe De Rothschild è attribuita l’intuizione

di trasformare l’etichetta di una bottiglia di vino

in un’opera d’arte. Oggi anche l’ultima delle

cantine affida le proprie etichette all’ispirazione

di artisti e affini, ma il Barone era un precursore:

nel 1924 incaricò Jean Carlu di realizzare uno

speciale design per l’etichetta del vino Château

Mouton-Rothschild di quell’anno, il primo ad

essere imbottigliato direttamente dallo chateau,

anche questa una piccola rivoluzione. Dal 1946

ad oggi, le etichette d’artista sono diventate una

tradizione dello Château, che vanta la

collaborazione di firme illustri: Dalì, Mirò,

Chagall, Picasso, Bacon, Cocteau.

L’etichetta di Opus One, attribuibile con tutta

porthos24 (56-85) B-N

19-05-2007

17:52

Pagina 61

probabilità a uno schizzo dello stesso De

Rothschild, ritrae i profili stilizzati dei due

fondatori, una vera e propria griffe, facilmente

replicabile persino sulle spillette.

Non è quindi un caso che l’incontro odierno si

svolga da Marino alla Scala, locale dove si respira

Trussardi prima ancora di entrare. Questione di

stile e di vicinanza, la moda produce lusso e

immagine e Opus One non è da meno.

Nell’America del fatto a macchina, i manager di

Opus One esaltano l’handpicking1 ed il lavoro

manuale in genere. Ci spiegano, ad esempio, che

le stesse persone che potano fanno poi la

vendemmia. Un modo per responsabilizzare,

aumentare il focus sul prodotto e sulla qualità.

E’ ovvio che tanta attenzione si paga, ma qui di

crisi non si parla. Neanche per sbaglio, come

conferma Asleson: «Noi siamo fortunati a essere

nella stessa fascia di quei produttori di vini di

lusso internazionali per i quali inventari in

eccesso non sono un problema. In anni

specialmente forti, le nostre allocazioni (scorte?)

si vendono totalmente in poche settimane

dall’uscita. In anni meno forti, finiamo per dire

di no a un minor numero di persone, ma ancora

dobbiamo dire di no più spesso di quanto

vorremmo».

E’ il sogno di tutti i venditori, i rapporti di forza

si ribaltano, altro che clienti da blandire e

convincere.

Si capisce quindi perché i padroni di Opus One

abbiano deciso di lasciare la briglia sciolta. E’

ancora Asleson che parla: “Riconoscendo il

bisogno per Opus One di rimanere unico,

Constellation ha convenuto con BPHR che

l’azienda opererà in indipendenza in tre aree

chiave: amministrazione, vendite e gestione dei

vigneti/produzione del vino.” Un’indipendenza

che “Scotty” Barbour, responsabile delle vendite,

ci spiegherà essere importantissima, poiché non

si può vendere Opus One a chiunque.

I padri fondatori, nel loro progetto, avevano

ovviamente pensato anche ai vigneti. L’affabile

Pearson se la cava con poche parole, fidando

probabilmente nella sontuosa cartella stampa. Le

uve che danno vita a Opus One vengono da tre

vigneti; il primo fu un appezzamento di 14

ettari chiamato To-Kalon (Block Q), venduto da

Robert Mondavi alla nascente Joint Venture nel

1981. Quasi una dote, non fosse per i soldi.

To-Kalon. Il Bello. L’ambizione comincia dal

nome. La storia invece comincia intorno al

1870, quando Hamilton Walker Crabb fonda la

To-Kalon Winery a Rutherford, in quella che

oggi è la Oakville & Rutherford Area,

California. Negli anni a seguire la cantina di

Crabb si espande, acquista fama e guadagna

premi. Famoso per le sue sperimentazioni, sia

varietali, sia anti-fillossera, Crabb produce un

Cabernet rinomato e uno strano “Black

Burgundy”, che altro non era se non Refosco. E

si lascia andare a inneggianti profezie: “Whoever

lives a half a century hence, will find the grapes of

California in every city of the Union; her raisins

supplying the whole Western hemisphere; her wines

in every mart of the globe, and then, with her

golden shores, her sunny clime, her vine-clad hills

and plains, will California, indeed, be the

Vineland of the world.2”

Alla sua morte, nel 1899, la proprietà va ad un

banchiere di nome Churchill, che nel 1902, un

anno prima di morire, ne cede 20 acri3 al

Department of Agriculture, a scopi scientifici.

Oggi quei terreni sono la Oakville Field Station

dell’Università di Davis.

Prima la moglie e poi il figlio di Churchill

continuarono ad occuparsi dell’azienda, ma sulla

loro strada incontrarono il Proibizionismo, tante

vicissitudini e qualche truffatore. Nel 1937 la

parabola dell’azienda era ormai al termine e

l’incendio che, nel 1939, distrusse gli edifici, è

definito “anticlimactic”.

Nel 1943 la famiglia Mondavi, che già produce

fiumi di vino, pur senza possedere vigneti,

compra la Charles Krug Winery, avviando una

strategia espansiva che porterà lontano.

Nello stesso anno la famiglia Churchill vende

To-Kalon ad un dinamico quarantenne di nome

Martin Stelling. Membro del Bohemian Club, è

ritenuto un precursore del “varietal”, uno che

fece da esempio ai viticultori californiani

dell’epoca, perché credeva nell’uso di varietà

qualitativamente superiori, a discapito di quelle

maggiormente in uso. Nella California del

tempo, dove le cantine sembravano fare a gara

per dimensioni e volumi di produzione, fare

vino “varietal”, cioè ottenuto da un solo vitigno,

che fosse Chardonnay piuttosto che Cabernet o

Zinfandel, significava tentare di affrancarsi dalla

schiavitù del bulk-wine imperante, ottenuto

spesso da un mix dei vitigni più disparati.

Gli ambiziosi progetti di Stelling furono fermati

da un incidente d’auto, che lo uccise nel 1947.

To-Kalon passò nuovamente di mano nel 1951,

acquistata dalla Italian Swiss Colony, che la

rivendé poco tempo dopo a Ivan Schoch. Per

61

porthos24 (56-85) B-N

62

19-05-2007

17:52

Pagina 62

qualche anno i vigneti di To-Kalon forniscono

uva a Beaulieu Vineyards, una delle aziende

storiche della Napa Valley.

Il bordolese che la fondò, ai primi del

Novecento, si chiamava Georges Latour ed aveva

fatto fortuna importando dalla Francia alla

California portainnesti resistenti alla fillossera.

Passata indenne attraverso il Proibizionismo,

anzi rafforzata dalla leadership nella produzione

di vini da messa, la Beaulieu V. era cresciuta

parecchio, ma, alla fine degli anni cinquanta, il

contratto a lungo termine fra Schoch e Beaulieu

per la vendita di uva entrò in crisi: da un lato,

To-Kalon stava producendo più di quanto

Beaulieu potesse usare; dall’altro Beaulieu

insisteva per dividere con Schoch la differenza

fra il prezzo da lui ottenuto vendendo uva sul

mercato e quello pattuito nel contratto. Lo

scontro finì quando Schoch, nel 1962, vendette

alla Charles Krug Winery, proprietà della

famiglia Mondavi.

Cos’ha di particolare To-Kalon? Il vigneto era

definito “one of the best premium wine growing

locations in California”. Genevieve Janssens,

responsabile dei vini della Robert Mondavi

Winery e per alcuni anni ufficiale di

collegamento fra Mondavi e Chateau Mouton in

Opus One, già allieva di Emile Peynaud, in una

recente intervista ha rilevato che To-Kalon ha un

“incredibile terroir”.

In origine includeva 500 acri di Cabernet, con

significativi appezzamenti di Sylvaner, Riesling,

Pinot nero, Sauvignon blanc, Chenin blanc,

Semillon e Gamay. Una babele, da cui i

Mondavi stimavano di ricavare un addizionale

quarto di milione di galloni4 di vino “varietale”,

migliorando così la gamma dei loro prodotti.

Erano passati quasi vent’anni dall’acquisto di

Krug, quindi si può affermare che comprare ToKalon fu la prima importante acquisizione di

vigneti da parte dei Mondavi.

E’ noto che, alla morte del patriarca Cesare

Mondavi, nel 1965, le redini delle aziende di

famiglia furono affidate a Peter Mondavi e non

al fratello Robert, che, pur restando socio di

Krug, nel 1966 fondò la Robert Mondavi

Winery, avviando la costruzione del suo gruppo.

Nel 1973 Robert fa causa alla C. Mondavi &

Sons, accusando la società di famiglia di

praticare politiche di bilancio a lui dannose. Alla

fine dell’iter giudiziario, che vede contrapposti i

due fratelli, la C. Krug Winery resterà a Peter,

mentre To-Kalon andrà a Robert, che ne farà un

uso sapiente nella costruzione dell’immagine del

proprio gruppo.

To-Kalon ha anche originato problemi legali: nel

2002 la Robert Mondavi Winery entrò in lite

con due aziende di Oakville, Schrader Cellars e

Beckstoffer Vineyards, fornitore di uva di

Schrader, ree di aver utilizzato la dicitura ToKalon, marchio registrato da Mondavi nel 1987,

su un Cabernet da loro prodotto. Dal canto suo,

Andy Beckstoffer, che affermava di possedere 89

ettari della To-Kalon storica, accusava Mondavi

di monopolizzarne indebitamente il nome, pur

possedendo solo una parte della To-Kalon

originaria. E’ finita, manco a dirlo, a tarallucci e

vino, giacché entrambe le aziende possono ora

fregiare del marchio To-Kalon le loro bottiglie,

purché siano, a loro giudizio, eccellenti.

Come si vede, non è solo un problema di

catasto, ma di veri e propri quarti di nobiltà,

traducibili, ovviamente, in margini economici.

Fra i tavoli del ristorante la degustazione va

avanti, lenta e misurata. Per la verità, quelli sotto

esame, più che i vini, sembrano i giornalisti,

mentre i manager della Winery ostentano

disinvoltura, abituati probabilmente a road-show

ben più impegnativi.

E stanno attenti anche alla forma: nessuno

risponde al cellulare, concentrati come al tavolo

del poker.

Sono in tre, a rappresentare le anime

dell’azienda: il capo supremo (David Pearson,

CEO), l’uomo della comunicazione (Roger

Asleson) e il responsabile delle vendite (Kenneth

“Scotty” Barbour). Manca solo Michael Silacci,

il nuovo responsabile della produzione, il primo

a occuparsi del vino da solo dopo anni di

gestione condivisa franco-americana. Una bella

responsabilità, tanto è vero che è rimasto in

California a badare alla cantina.

In realtà, più ancora della sua assenza, colpisce lo

sforzo di comunicazione della Winery.

Sebbene Pearson, che assomiglia a Sutherland

padre, assicuri che l’Italia per Opus One è

importante, sembra più un atto di cortesia che

una considerazione strategica. A sentire i

numeri, per loro contiamo quanto un sobborgo

di Tokyo, sarà che abbiamo tanti giornalisti. Una

possibilità ulteriore è che Constellation B. voglia

lentamente costruirsi un’immagine positiva, in

un paese nel quale mira ad espandersi nel lungo

termine. In tal caso, non lo danno a vedere,

perché qui si parla solo di Opus One e buona

parte dei presenti crede che Constellation sia un

modello della Ford.

porthos24 (56-85) B-N

19-05-2007

17:52

Pagina 63

Ancora una volta, meglio approfondire.

Il nome Constellation risale al 2000, ma quello

che vi è dietro ha radici ben più lontane. Anche

qui, come vedremo, c’è di mezzo una famiglia.

Fra le zone vinicole degli Stati Uniti, la Finger

Lakes Area, situata nel nord-ovest dello stato di

New York, non è certo la più famosa, ma è

proprio qui che, nel 1945, Marvin Sands,

fondatore di ciò che oggi chiamiamo

Constellation, acquistò la Canandaigua

Industries Company, un’azienda che produceva

bulk-wine per imbottigliatori. Della vita di

Sands prima di allora non è dato sapere nulla,

idem per le ragioni che lo spinsero all’acquisto.

E’ possibile che Marvin Sands abbia seguito le

orme dei Gallo, che nel 1940 avevano acquistato

proceduto a simili acquisizioni a Los Angeles e

New Orleans, ma è certo è che quasi subito lo

affianca il padre, Mordecai “Mack” Sands, uomo

d’esperienza, il quale nel 1951 fonda la Richard’s

Wine Cellars, in Virginia, chiamandola così in

onore del nipotino.

Lo scatto di crescita di Canandaigua avvenne nel

1954, grazie ad un prodotto dal nome

suggestivo: Richards Wild Irish Rose, conosciuto

anche come “Wild I”. Tuttora in commercio,

disponibile anche al ginseng, “Wild I” non è

certo un luxury wine: addizionato di alcol e

basato sul vitigno Concord, nella palette

aziendale è classificato fra i vini da dessert, ma la

sua collocazione vera è il fondo scala degli

alcolici. Al pari del cugino Cisco, anch’esso

aromatizzato e carico d’alcool, “Wild I” ubriaca

a poco prezzo e a lungo, tanto che qualcuno lo

63

porthos24 (56-85) B-N

64

19-05-2007

17:52

Pagina 64

definisce un crack liquido, la cui immagine è

legata ai ghetti neri e agli alcolisti, non certo ai

calici di cristallo in cui, davanti ai nostri occhi,

Opus One lentamente si ossigena, mandando

riflessi scarlatti sulle tovaglie immacolate. Nel

1989 la vendita di Wild I e Cisco, insieme a

prodotti simili della E. J. Gallo (anche qui nomi

evocativi, come Thunderbird e Night Train

Express), fu sospesa per sei mesi in una ristretta

area di San Francisco, il Tenderloin District, allo

scopo di limitare il dilagante alcolismo ed i

crimini ad esso collegati. Vi fu addirittura chi

propose, senza successo, che Canandaigua e

Gallo ritirassero dal commercio i prodotti in

questione su scala nazionale.

A proposito del Cisco, vale la pena di citare un

“agreement” tra Canandaigua e la Federal Trade

Commission statunitense, che, nel 1991, accusò

l’azienda di aver strutturato il packaging, il

marketing e le pubblicità di Cisco come se si

fosse trattato di una bevanda a basso contenuto

di alcol, in confezioni “single-serving”,

analogamente ai wine-cooler5. Rispetto ai quali,

tuttavia, Cisco aveva un contenuto alcolico da

tre a cinque volte superiore. Secondo la FTC era

quindi ingannevole presentare Cisco in una

bottiglietta come un wine-cooler, esponendo i

consumatori ad una fruizione inadeguata ed alle

relative conseguenze, anche ospedaliere. Dopo

qualche schermaglia, FTC e Canandaigua

trovarono un accordo: niente azioni legali, a

patto che Canandaigua rivedesse le politiche di

vendita di Cisco. E allungasse il collo alle

bottiglie, a scanso di equivoci.

Per decenni le vendite di “Wild I” hanno

costituito la spina dorsale dei ricavi di

Canandaigua, rendendo possibile l’aggressiva

strategia di crescita per acquisizioni del colosso

statunitense, guidato oggi da Robert e Richard

Sands, figli di Marvin e nipoti di Mordecai.

Dopo anni di crescita silente ma continua, la

quotazione in borsa, avvenuta nel 1973, dopo

essere divenuta Canandaigua Wine Company

Inc., fornì nuove risorse alla dinamica espansiva.

Nel 1986 Canandaigua comprò persino

Widmer, l’azienda dei Finger Lakes da cui

Marvin Sands aveva comprato la stessa

Canandaigua.

L’espansione obbliga le aziende a strutturarsi

adeguatamente. Persino nel nome, che in questo

caso diventa, gradualmente, lo specchio delle

cose: nel 1997 nasce, infatti, Canandaigua

Brands, società destinata a gestire la molteplicità

delle acquisizioni. E’ evidente come

Canandaigua abbia saputo approfittare della

tendenza al consolidamento propria del settore,

focalizzando sia sulle attività produttive, sia sulla

distribuzione, vera e propria catena di

trasmissione fra produttori e mercato.

Nel 1999 i tempi sono maturi per la creazione

della divisione Fine Wines, mentre nel 2000

Canandaigua Brands cambia nome in

Constellation Brands, che rende benissimo l’idea

di cosa sia diventata: un enorme arcipelago di

aziende e di marchi, presente ovunque e in tutte

le fasce di mercato. Canandaigua è ormai un

nome fra gli altri, la ribalta è riservata alle grandi

acquisizioni in tutto il mondo, Italia compresa.

Infatti, dal dicembre 2004 Constellation B. ha

una zampa in Ruffino, avendo rilevato per 89

milioni di dollari la quota che fu di

Investindustrial, la società di private equity che

fa capo a Andrea Bonomi e Alessandro

Benetton.

Nel carniere di Constellation B. oggi c’è di

tutto: birra, distillati, sidro, vino da poveri e

vino da ricchi, non manca neppure il vino alla

frutta. Creato nel 1998, si chiama Arbor Mist ed

è un campione di vendite, meglio dei Beatles.

Pare che nei primi 100 giorni di distribuzione ne

abbiano spedite 100 milioni di casse. Insomma,

il gigante americano può vendervi qualunque

alcolico vogliate bere, perché, se non lo produce

direttamente, di certo lo distribuisce.

La lista delle aziende inglobate vede nomi noti

del vino statunitense come Mondavi, Italian

Swiss Colony, Inglenook, Taylor, Almaden e

Simi, accanto ad australiani come BRL Hardy’s.

Nel caso di Mondavi, l’integrazione in

Constellation B. ha comportato ristrutturazioni

e licenziamenti, ma pare aver lasciato intatta la

fisionomia produttiva. In altri casi, le aziende

acquisite dallo juggernaut di Fairport, quando

non erano già dei puri marchi, svuotati di ogni

contenuto originario, lo sono diventate.

Inglenook, Widmer e Almaden, per esempio,

consegnano una realtà lontana dal valore che i

marchi si portano dietro. Almaden produce vino

Bag-in Boxes, mentre Inglenook, una delle

cantine californiane con la più radicata

tradizione qualitativa, oggi è associata a vini da

tavola di basso costo.

Alla luce di questo, è comprensibile che le

trattative fra i Sands e la baronessa De

Rothschild siano state laboriose. Ad ogni modo,

Asleson ci rassicura: “Sebbene noi non possiamo

parlare per Madame, siamo stati testimoni che

lei ha stabilito un rapporto cordiale con Richard

porthos24 (56-85) B-N

19-05-2007

17:52

Pagina 65

e Robert Sands. La baronessa Philippine ammira

l’ambizione e l’espansione di un’azienda che una

volta era un pulcino e che è diventata la

maggiore entità vinicola del mondo.”

Passata l’era Mondavi, sembra quindi

prospettarsi un nuovo modello di

complementarietà: se Mouton-Rothschild e

Bordeaux si propongono apparentemente come

l’ancoraggio alla tradizione europea,

Constellation B. è già oggi il probabile futuro

del vino in chiave mondiale e finanziaria.

La quotazione in borsa, secondo alcuni, fu per

Robert Mondavi l’inizio della fine. La pressione

esercitata da Wall Street esacerbò le difficoltà

distributive, le interferenze fra le logiche della

famiglia e quelle gestionali, gli errori strategici;

in altre parole, emergerebbe la difficoltà di

contemperare le caratteristiche di ciclicità del

vino con le aspettative borsistiche.

Per Constellation B., al contrario, la quotazione

è stata ad un tempo consacrazione e trampolino

di una irresistibile ascesa, da outsider a leader di

mercato, realizzata puntando sulla strategicità

dei marchi, prima ancora che dei prodotti,

piegando, all’occorrenza, i retaggi delle singole

aziende alle più ampie esigenze produttive del

gruppo.

Ci sono ovviamente notevoli differenze: il

gruppo Mondavi era interamente focalizzato sul

vino e dipendeva in gran parte dal mercato

domestico, mentre Constellation B. ha saputo

diversificare le proprie attività, nel tentativo sia

di ottimizzare i ricavi, sia di attutire eventuali

difficoltà locali o di prodotto.

Resta da capire il ruolo di Opus One in questo

scenario, oggi ancora più globale di quando i

due fondatori avviarono l’iniziativa.

E’ evidente che i due pilastri su cui si regge

Opus One sono la capacità di produrre reddito e

la forza iconica dell’immagine, caratteristiche

tutt’altro che sgradite a entrambi i soci. Il

numero di ricchi in giro per il mondo aumenta:

russi, cinesi, indiani, saranno in molti a volere

Opus One sulle loro tavole.

Tutto questo, aldilà della retorica d’occasione,

dovrebbe garantire una certa indipendenza, in

mancanza della quale rischiano di diluirsi i

caratteri distintivi del vino e del marchio. Ecco

perché non stupisce la risposta del solito

Asleson, a proposito di biodinamica: “Sebbene

alcuni dei suoi precetti siano percepiti forse

come superstizione, il forte vantaggio

dell’agricoltura biodinamica è che richiede alle

persone che curano i vigneti di focalizzare

ancora più intensamente e puntualmente su ogni

aspetto delle loro pratiche colturali. Noi stiamo

quindi studiando quali elementi di agricoltura

biodinamica possa aiutarci a raggiungere una

ancora maggiore attenzione al dettaglio nei

nostri vigneti.”

Alla fine dei conti, non diversamente un vino

che per alcuni è un marketing miracle deve

contare sulla propria identità e rafforzare la

propria unicità, per continuare ad esistere.

Leviamo i calici una volta ancora, poi tutti a

casa, sognando California.

Si fa tardi, è l’ora delle foto ricordo.

1 La raccolta a mano

2 “Chiunque viva per mezzo secolo da questo momento in poi, troverà le uve della California in ogni città

dell’Unione; la sua uva passa rifornire l’intero emisfero occidentale: i suoi vini in ogni negozio del globo, e

quindi, con le sue spiagge dorate, il suo clima soleggiato, le sue colline e le sue pianure ornate di vigne, la

California sarà davvero la vigna del mondo”. (citato da T. Pinney, “A History of wine in America – from

Prohibition to the present”, UCPRESS.

3 1 acro=0,40 ha

4 1 gallone=4,546 litri

5 Bevande alcoliche a base di vino e frutta, confezionate in bottigliette monoporzione, da bere fredde.

65