NEUROVEGETATIVO

News

Quadrimestrale - Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009

NEUROVEGETATIVO

News

Periodico quadrimestrale

Direttore responsabile

Pietro Cortelli

Comitato Editoriale

Presidente

Giuseppe Vita

Segretario

Pietro Guaraldi

Revisore dei conti

Giuseppe Micieli

Consiglieri

Giovanni Barbara

Luciano Bernardi

Pietro Cortelli

Francesca Del Sorbo

Rita Di Leo

Simona Maule

Giuseppe Pelliccioni

Marcello Romano

Ufficio redazionale,

pubbicitario e amministrativo:

c/o MCC

via S. Stefano 57 - 40125 Bologna

tel. 051263703 - fax 051238564

e-mail: [email protected]

Garanzia di riservatezza:

Si garantisce la massima riservatezza dei dati

forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne

la rettifica o la cancellazione scrivendo all’ufficio

redazionale (Legge 675/96 tutela dati personali).

FOTOCOMPOSIZIONE E IMPIANTI:

La.Ser. srl - Granarolo E. (BO)

STAMPA: Tipografia Negri - Bologna

Aut. n. 7106-05/04/2001

riamo possa aiutarvi nella vostra

pratica clinica suggerendo nuovi

progetti di ricerca.

In “Alla ribalta”, troverete l’articolo della dott.ssa Alessia Nicotra su

sistema nervoso vegetativo ed

emozioni.

Negli highlights invece parleremo

dei nuovi criteri per la diagnosi di

Atrofia multi-sistemica pubblicati

di recente da Gilman et al. su Neurology e le differenze rispetto a

quelli pubblicati nel 1998.

Negli ultimi mesi si sono svolti diversi eventi organizzati o patrocinati dall’AINV.

Dal 23 al 26 agosto 2008 si è tenuto a Madrid il 10° congresso che

l’EFAS ha organizzato in joint con

l’EFNS. Nonostante le temperature equatoriali e la bellezza di Madrid apprezzabile successo hanno

ottenuto il teaching course su

“Diagnosi e management dei disordini autonomici in neurologia”, le

sessioni su patofisiologia e diagnostica strumentale dei disordini vegetativi, le sessioni poster. Durante il congresso il nostro Past President ed attualmente consigliere

Pietro Cortelli è stato eletto presidente dell’EFAS ed inoltre è stata

Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009

affidata all’Italia l’organizzazione

del congresso EFAS del 2010.

Dal 4 al 7 settembre 2008 si è tenuto ad Orvieto il 18° Meeting annuale del Neurodiab. Il programma è risultato molto interessante

spaziando dalla ricerca a diagnosi

e trattamento della neuropatia diabetica. È da segnalare purtroppo

una scarsa partecipazione da parte dei neurologi anche se la neuropatia diabetica vede figure come

il neurofisiologo ed il neurologo,

specie se si occupa dello studio del

sistema nervoso vegetativo, quotidianamente in prima linea.

Dal 18 al 22 ottobre 2008 si è tenuto a Napoli il XXXIX Congresso

Società Italiana di Neurologia in

cui l’AINV è stata presente con un

corso di aggiornamento ed una

riunione annuale dell’associazione. Il corso di aggiornamento è stato un vero trionfo e l’aula era gremita in ogni ordine di posto.

Il Prof. Albanese ha affrontato il tema

delle malattie con corpi di Lewy e

della disautonomia nei parkinsonismi. La Prof.ssa Bentivoglio ha parlato, riallacciandosi all’intervento

precedente, della diagnosi differenziale tra Atrofia multi-sistemica e m.

www.ainv.it

Cari Soci,

anche questo primo numero del

NeuroVegetativo News 2009 si preannuncia molto interessante e spe-

www.ainv.it

Editoriale

1

www.ainv.it

di Parkinson anche relativamente ai

disturbi autonomici.

Segue l’intervento del Prof. Vita il

quale ha illustrato la classificazione delle neuropatie vegetative secondo la modalità di esordio soffermandosi su alcune forme di interesse per la pratica clinica o, al

contrario, di raro riscontro come

le neuropatie vegetative disimmuni, da considerare in presenza di

una disfunzione vegetativa ad esordio in genere subacuto apparentemente idiopatica, o come la cold

induced sweating syndrome geneticamente determinata caratterizzata da iperidrosi dopo esposizione ad basse temperature.

Infine il Prof. Cortelli ha cercato

di dare cenni sulla terapia dell’ipotensione ortostatica (IO), dell’ipertensione supina talvolta concomitante all’ipotensione ortostatica e

dei disturbi della sfera uro-genita-

www.ainv.it

le. Ha trattato, inoltre, la terapia

della IO indicandone fasi e modalità: 1) fase educazionale-riabilitativa in cui ha indicato misure “non

farmacologiche” che possono migliorare l’ipotensione ortostatica e

l’ipertensione supina, 2) fase farmacologica in cui ha illustrato i

farmaci attualmente in uso e le

eventuali modalità di dispensazione da parte del S.S.N.

Durante il congresso si è inoltre

tenuta la riunione annuale dell’associazione in cui è stata assegnata

la “Valsalva Lecture” alla dott.ssa

Alessia Nicotra, siciliana di nascita ma londinese di “adozione”, che

si è distinta per i suoi studi di neurofisiologia e di Risonanza Magnetica Funzionale nei pazienti con

mielolesioni. Sono seguite tre relazioni di notevole interesse nella

pratica clinica sulle conseguenze

dello stroke sul sistema nervoso

vegetativo, su quando e come trattare la sincope neuromediata ed infine un’overview sulle neuropatie

vegetive disimmuni ed il loro possibile trattamento.

Sempre durante il Congresso della SIN si sono svolte le elezioni per

il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo AINV. Cogliamo l’occasione per porgere i nostri auguri al nuovo presidente Prof. Giuseppe Vita ed al nuovo segretario

Dott. Pietro Guaraldi.

Vi ricordiamo che sul nostro sito

www.ainv.it potrete trovare già alcune notizie sul prossimo congresso EFAS che si terrà in joint con

International Society for Autonomic Neuroscience nel settembre

2009 a Sydney (Australia).

Buona lettura

Simona Maule e Rita Di Leo

Alla ribalta …

Emozioni e sistema nervoso vegetativo

DOTT.SSA ALESSIA NICOTRA

Department of Clinical Neurophysiology, West London Neurosciences Centre, Charing Cross Hospital, Fulham Palace Road,

London W6 8RF, UK - Email: [email protected]

www.ainv.it

Lo scopo di questo breve articolo

è quello di ricordare al lettore il

ruolo fondamentale del sistema

nervoso vegetativo nella modulazione delle emozioni e di stimolare quella curiositá che porta a nuovi studi e al progresso scientifico

in questo campo.

Cenni sulle teorie delle emozioni

Le emozioni sono state sempre

oggetto di studio da parte di filosofi, artisti, letterati, teologi e psicologi. Da un punto di vista strettamente neuroscientifico, diverse

teorie sulle emozioni sono state

formulate nell’arco di più di un

secolo, partendo dalla prospettiva

biologica ed evolutiva di Darwin

2

(1) fino alla elaborazione della “somatic marker hypothesis” di Damasio (2, 3).

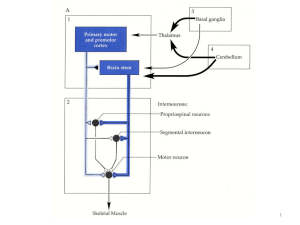

Le emozioni sono associate alla

generazione automatica di risposte corporee. Queste sono manifestate dal sistema nervoso vegetativo come cambiamenti della pressione arteriosa, della frequenza

cardiaca e respiratoria, dell’attività delle ghiandole sudoripare, etc.

Questi cambiamenti sono definiti

“stati autonomici di attivazione

corporea” e sono a loro volta associati a cambiamenti nella attività

regionale cerebrale (4, 5).

Le risposte autonomiche periferiche, non solo agiscono da feedback

per i centri autonomici superiori

al fine di mantenere vari meccanismi corporei omeostatici, ma sono

anche una componente integrale

dell’apprendimento all’interno dei

sistemi corticali e sottocorticali

(così come avviene nel classico

“fear conditioning”) producendo

un pattern di risposte necessarie

per il supporto metabolico del

comportamento emotivo e per il

decision making (2).

Tra le varie teorie sulle emozioni,

quella “periferica” di James-Lange,

propone che le risposte di attivazione corporea, particolarmente

quelle mediate dal sistema nervoso vegetativo, sono la base delle

emozioni (6,7) “L’attività autonomica è l’essenza delle emozioni.

Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009

Uno studio importante che utilizza la PET in soggetti sani, ha analizzato la neuroanatomia funzionale del controllo cardiovascolare

centrale ed ha identificato regioni

encefaliche che rispondono a cambiamenti della frequenza cardiaca

e della pressione arteriosa in seguito a esercizio e sforzo mentale (5).

Gli autori confermano il coinvolgimento di aree encefaliche associate al comportamento cognitivo

ed emotivo nella generazione centrale e nella rappresentazione del-

Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009

www.ainv.it

la attivazione periferica cardiovascolare, suggerendo inoltre una

organizzazione funzionale nel sistema nervoso centrale designata

a produrre pattern di risposte cardiovascolari integrate per il supporto metabolico dei comportamenti volitivi e emotivi. Inoltre, i

risultati dimostrano che cambiamenti della pressione arteriosa sistemica si riflettono in cambiamenti nell’attività all’interno di

una regione distinta della corteccia cingolata anteriore di destra,

l’area di Brodmann 32 che si estende caudalmente fino all’area di

Brodmann 24. Questa regione può

essere importante per integrare i

cambiamenti periferici cardiovascolari con lo sforzo cognitivo, la

preparazione motoria e gli stati

emotivi. Questo studio ha dimostrato che le regioni della corteccia cingolata più posteriori (aree

di Brodmann 23, 24, e 31) presentano una ridotta attività durante

l’aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, che

concorda con la proposta dissociazione comportamentale delle funzioni della corteccia cingolata anteriore e posteriore; altre aree implicate nel controllo centrale cardiovascolare sembra siano la corteccia cerebellare laterale e strutture del tronco cerebrale (ponte).

I risultati di questo studio possono avere delle importanti implicazioni cliniche, considerando che

l’insufficienza centrale autonomica è una manifestazione principale della atrofia multisistemica

(MSA), e che si riscontra anche in

altri disordini neurodegenerativi,

come la malattia di Alzheimer e la

malattia da corpi di Lewy (20).

www.ainv.it

Studi con neuroimmagini

Anche se il controllo e la rappresentazione degli stati di attivazione periferica da parte delle aree

cerebrali superiori negli esseri

umani rimangono compresi in

maniera limitata, il contributo degli studi con le neuroimmagini è

stato fondamentale. Inizialmente

con la tomografia ad emissione di

positroni (PET), e più recentemente con la risonanza magnetica funzionale (fMRI), è possibile analizzare processi quali il controllo

motorio e la codificazione e rappresentazione di sensazioni visive,

uditive e somatosensitive. Inoltre,

le tecniche di neuroimmagine funzionale permettono di studiare

l’attività dei centri vegetativi superiori, correlando i cambiamenti

di segnale del functional imaging

alle fluttuazioni delle misure autonomiche periferiche.

Alcuni studi suggeriscono che il

danno alle regioni prefrontali, particolarmente alla corteccia orbitale e mediale prefrontale, compromette sia la generazione di risposte corporee che la guida emozionale al comportamento (10). Sembra che la corteccia cingolata anteriore e l’amigdala siano implicati nella generazione superiore e

riflessa di risposte agli stimoli

emotivi (4, 5, 12, 13,14, 15) e che

l’insula e la corteccia orbitofrontale siano a loro volta implicate nel

“mapping” delle conseguenti risposte corporee; è stato dimostrato che queste aree sono attive in

seguito a vari cambiamenti viscerali (16, 17,18,19).

www.ainv.it

Le emozioni dissociate dalle sensazioni corporee sono per noi incomprensibili” (7). Di conseguenza, la tristezza nasce dal piangere,

la paura nasce dal tremare o dallo

scappare via.

Partendo dalla teoria delle emozioni di James-Lange segue che gli

stimoli emotivi generano stati autonomici di attivazione corporea in

maniera autonoma (anche senza la

partecipazione della coscienza) e

che emozioni diverse sono associate a risposte corporee diverse. Quest’ultimo punto è stato l’argomento principale di Cannon (8) contro

la teoria periferica delle emozioni:

le reazioni di attivazione corporea

(soprattutto quelle simpatiche)

sono troppo stereotipiche e indifferenziate per rendere conto della

ricchezza e varietà delle esperienze emotive; le emozioni nascono

dalla valutazione degli stimoli

emotivi, e non dal feedback proveniente dal corpo. Molti psicologi

preferiscono la visione empirica a

due-fasi di Schachter e Singer (9),

secondo la quale cambiamenti di

attivazione periferica possono determinare l’intensità delle emozioni, ma la qualità (per esempio rabbia o euforia) è determinata dal

contesto cognitivo.

Modelli periferici delle emozioni,

che includono sia le componenti

vegetative che somatomotorie,

sono stati ripresi recentemente da

Antonio Damasio e collaboratori

nei loro studi su pazienti con lesioni della corteccia prefrontale

mediale: questi pazienti presentano disturbi del comportamento

sociale ed emotivo, mentre ritengono la capacità di ragionare; nonostante ripetute esperienze con

risultati negativi, prendono decisioni non ponderate e non sono in

grado di valutare “risk taking”,

durante il quale presentano diminuite risposte di attivazione corporea. Quindi è stata formulata la

“somatic marker hypothesis” che

enfatizza il feedback corporeo

come guida sul decision-making

motivazionale e influenza il comportamento emotivo e sociale (2,

3, 10, 11).

Studi molto importanti

Una maggiore conoscenza sui centri superiori del controllo vegetativo è stata raggiunta grazie allo

studio delle consequenze della interruzione periferica delle risposte

autonomiche.

I pazienti con insufficienza vegetativa (pure autonomic failure,

PAF) non possono generare risposte di attivazione autonomica a

3

www.ainv.it

causa della denervazione periferica del sistema nervoso vegetativo

(21). Uno studio con PET (17) ha

confermato che l’aumento di frequenza cardiaca e pressione arteriosa associati all’esecuzione di

calcolo mentale o esercizio isometrico non è presente nei pazienti

con PAF; inoltre, durante l’esecuzione di stimolo pressorio da sforzo, in confronto ai controlli sani,

questi pazienti hanno dimostrato

iperattività di aree encefaliche quali la porzione dorsale del ponte e

la corteccia cingolata anteriore

dorsale in assenza del feedback

periferico di attivazione vegetativa. Questo studio quindi fornisce

un modello di lesione autonomica

per studiare la dipendenza delle

aree encefaliche dal feedback proveniente dalla periferia, mettendo

soprattutto in evidenza l’attività

del tronco encefalico e della corteccia cingolata anteriore dorsale

in condizioni in cui manca l’apporto delle informazioni afferenti concernenti le risposte vegetative.

www.ainv.it

www.ainv.it

La “paura condizionata” (fear conditioning) può essere considerata

un utile modello sperimentale per

comprendere alcune delle predizioni della teoria delle emozioni di

James-Lange. Nella paura condizionata pavloviana, uno stimolo

precedentemente neutro attraverso l’associazione ad uno stimolo

avversivo incondizionato diventa

“emotional threat”; questa predice le consequenze corporee dello

stimolo incondizionato avversivo e

produce una risposta di attivazione comportamentale e vegetativa,

sia quando è accoppiata allo stimolo incondizionato sia quando non

lo è.

In uno studio che utilizza la risonanza magnetica funzionale in pazienti con PAF, Critchely et al. (18)

hanno valutato l’effetto della disconnessione delle risposte autonomiche periferiche dalle risposte

emotive encefaliche durante la paura condizionata, dimostrando che

l’attività encefalica associata al fear

conditioning è ridotta nell’ insula

di destra e nell’amigdala di destra

4

nei pazienti con PAF. Questo indica che sia la corteccia dell’insula

che l’amigdala, particolarmente

dal lato destro, sono coinvolte nella rappresentazione viscerale afferente degli stati di attivazione autonomica provocati dalle emozioni. Dato il ruolo dell’insula come

corteccia viscerosensitiva (16, 22,

23), queste osservazioni confermano l’importanza dell’insula di destra nella rappresentazione delle

emozioni, che a loro volta nascono dalla rappresentazione delle risposte corporee (3, 6,7).

Un altro modello lesionale per analizzare le consequenze della mancanza di feedback di attivazione

autonomica è dato dalle lesioni

spinali (spinal cord injury, SCI).

Disturbi emotivi, ansia e depressione, sono stati descritti nelle SCI

(24). Numerosi studi che dimostrano l’importanza delle influenze

ascendenti sui processi neurali

superiori, incluse le emozioni (3,

16, 25, 26, 27), suggeriscono che

il grado con cui le risposte di attivazione corporea sono percepite

possa modificare l’espressione delle emozioni sia in individui sani

(28) che in pazienti con SCI (29).

Questo è in contrasto con studi che

riportano un’assenza di disturbi

emozionali in questi pazienti, sulla base di misurazioni neuropsicologiche ( 29, 30, 31, 32, 33).

Uno studio recente ed interessante basato sulla risonanza magnetica funzionale e su un paradigma

di condizionamento pavloviano

(fear conditioning), ha valutato

l’ipotesi che nei pazienti con SCI

croniche l’assenza di informazioni spinali afferenti moduli l’espressione dell’attività encefalica associata ad emotional processing (34).

I risultati hanno dimostrato che la

risposta fMRI alla stimolazione

dolorosa è simile sia nei pazienti

con SCI che nei controlli sani, ed

è legata all’attivazione della corteccia cingolata anteriore dorsale, del

lobo temporale mediale e della corteccia somatosensitiva. Invece,

l’attività encefalica durante i processi di apprendimento emoziona-

le (“emotional threat”) ha mostrato differenze notevoli tra i due

gruppi. Innanzitutto, l’attività cerebrale è ridotta nei pazienti con

SCI in confronto a quella dei controlli sani in aree quali la corteccia cingolata posteriore e la porzione mediale della corteccia prefrontale, aree associate a controllo autonomico, suggerendo che l’assenza di informazioni spinali afferenti comporta un funzionamento

anomalo di queste regioni encefaliche durante emotional threat che

può contribuire alla predisposizione a disturbi emozionali e depressivi nelle SCI. Inoltre, l’attività

cerebrale durante emotional threat è aumentata nei pazienti con

SCI in confronto a quella dei controlli sani nella sostanza grigia

periacqueduttale e nella corteccia

cingolata anteriore, aree normalmente associate con “pain processing”, indicando una ipersensitività di queste aree encefaliche nei

pazienti con SCI.

Questo studio è il primo ad utilizzare la risonanza magnetica funzionale per analizzare processi di

apprendimento emotivo e meccanismi che possono avere un impatto sulla qualità di vita nei pazienti

con SCI croniche, e indica che in

questi pazienti le aree cerebrali

deputate al controllo delle emozioni presentano delle anomalie che

originano dal deficit cronico di feedback delle informazioni somatosensitive e viscerali, dal midollo

spinale all’encefalo, associato al

deficit di controllo ortosimpatico.

I risultati di questi studi contribuiscono al progresso scientifico in

un’area cruciale per l’assistenza

medica ed il benessere del paziente.

Bibliografia

1) Darwin C. 1898. The expression of the

emotions in man and animals. Third

edition, 1998, edited by P. Ekman.

Oxford: Oxford University Press.

2) Damasio AR, Tranel D, Damasio HC.

Somatic markers and the guidance of

behavior: theory and preliminary

testing. In: Levin HS, Eisenberg HM,

Benton LB, editors. Frontal lobe

function and dysfunction. New York:

Oxford University Press, 1991.

3) Damasio AR. Descartes’ error: emotion,

Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

Invitiamo i Signori Soci

a rinnovare l’iscrizione

per l’anno 2009

utilizzando l’allegata scheda

Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009

www.ainv.it

6)

24)

the physiological conditionof the body.

Curr Opin Neurobiol 2003; 13:500-05.

Kennedy P, Rogers BA. Anxiety and

depression after spinal cord injury: a

longitudinal analysis. Arch Phys Med

Rehabil 2000; 81:932-37.

Cameron OG. Interoception: the inside

story- a model for psychosomatic

processes. Psychosom Med 2001; 63:

697-710.

Bernston GG, Sarter M, Cacioppo JT.

Ascending visceral regulation of

cortical affective information

processing. Eur J Neurosci 2003; 18:

2103-09.

Damasio AR. The feeling of what

happens: body and emotion in the

making of consciousness. New York:

Hartcourt Brace; 1999.

Wiens S, Mezzacappa E, Katkin ES.

Heartbeat detection and the experience

of emotion. Cogn Emot 2000; 14: 41727.

Chwalisz K, Diener E, Gallagher D.

Autonomic arousal feedback and

emotional experience: evidence from

the spinal cord injured. J Pers Soc

Psychol 1988; 54: 820-88.

Dana C. The anatomical seat of the

emotions: a discussion of the JamesLange theory. Arch Neurol Psychiatr

1921; 6: 634-39.

Lowe J, Carrol D.The effects of spinal

cord injury. Br J Clin Psychol 1985; 24:

135-36.

Cobos P, Sánchez, García C, Vera MN,

Vila J. Revisiting the James versus

Cannon debate on emotion: startle and

autonomic modulation in spinal cord

injuries. Biol Psychol 2002; 61 251-69.

O’Carrol RE, Ayling R, O’Reilly SM.

North NT. Alexithymia and sense of

coherence in patients with total spinal

cord transaction. Psychosom Med

2003; 65: 151-55.

Nicotra A, Critchley HD, Mathias CJ,

Dolan RJ. Emotional and autonomic

consequences of spinal cord injury

explored using functional brain

imaging. Brain 2006; 129: 718-28.

www.ainv.it

5)

14) Critchley HD, Josephs O, O’Doherty J,

Zanini S, Dewar B-K, Mathias CJ,

Cipolotti L, Shallice T, Dolan RJ.

Human cingulated cortex and

autonomic cardiovascular control:

converging neuroimaging and clinical

evidence. Brain 2003; 216:2139-56.

15) Phelps EA, O’Connor KJ, Gatenby JC,

Gore JC, Grillon C, Davis M. Activation

of the left amygdala to a cognitive

representation of fear. Nat Neurosci

2001; 4: 437-41.

16) Craig AD. How do you feel? Interoception: the sense of the physiological

condition of the body. Nat Rev Neurosci

2002; 3: 655-66.

17) Critchley HD, Mathias CJ, Dolan RJ.

Neural correlates of first and secondorder representation of bodily states.

Nat Neurosci 2001; 2: 207-12.

18) Critchely HD, Mathias CJ, Dolan RJ.

Fear-conditioning in humans: the

influence of awareness and arousal on

functional neuroanatomy. Neuron

2002; 33:653-63.

19) Critchely HD, Wiens S, Rotshtein P,

Ohman A, Dolan RJ. Neural systems

supporting interoceptive awareness.

Nat Neurosci 2004; 7: 189-95.

20) Bannister R and Mathias CJ. Clinical

features and evaluation of the primary

chronic autonomic failure syndromes.

In: Mathias CJ and Bannister R, editors.

Autonomic failure. A textbook of

clinical disorders of the autonomic

nervous system. Fourth edition. New

York: Oxford University Press; 1999;

307-16.

21) Mathias CJ. Disorders of the autonomic

nervous system. In: Bradley WG, Daroff

RB, fenichel GM, et al., editors.

Neurology in clinical practice. Woburn,

MA: Butterworth-Heinemann 2000;

2131-65.

22) Saper CB. The central autonomic

nervous system: conscious visceral

perception and autonomic pattern

generation. Annu Rev Neurosci 2002;

25: 433-69.

23) Craig AD. Interoception: the sense of

www.ainv.it

4)

reason and the human brain. New York:

Grosset Putnam 1994.

Critchley HD, Elliot R, Mathias CJ,

Dolan RJ. Neural activity relating to the

generation and representation of

galvanic skin conductance response: a

functional magnetic imaging study. J

Neurosci 2000a; 20: 3033-40.

Critchley HD, Cornfield DR, Chandler

MP, Mathias CJ, Dolan RJ. Cerebral

correlates of autonomic cardiovascular

arousal: a functional neuroimaging

investigation in humans. J Physiol,

2000b, 523: 259-70.

Lange CG. The mechanism of the

emotions. In: Rand B, editor. The

classical psychologist. Boston:

Houchton Mifflin 1885; 672-85.

James W. Physical basis of emotion.

Psychol Rev 1894; 1:516-29. Reprinted

1994, Psychol Rev 101:205-10.

Cannon WB. The James-Lange theory

of emotions. Am J Psychol 1927; 39:

115-24.

Schachter S, Singer JE. Cognitive,

social and physiological determinants

of emotional state. Psychol Rev 1962;

69:379-99.

Bechara A, Tranel D, Damasio H,

Damasio AR. Failure to respond

autonomically to anticipated future

outcomes following damage to

prefrontal cortex. Cereb Cortex 1996;

6: 215-25.

Bechara A, Damasio H, Tranel D,

Damasio AR. Deciding advantageously

before knowing the advantageous

strategy. Science 1997; 275:1293-95.

Fredrikson M, Furmark T, Olsson MT,

Fischer H, Anderson J, Langstrom B.

Functional neuroanatomical correlates

of electrodermal activity: a positron

emission tomography study. Psychophysiology 1998; 35: 179-85.

Patterson JC 2 nd, Ungerleider LG,

Bandettini PA. Task-independent

functional brain activity correlation

with skin conductance changes: an

fMRI study. Neuroimage 2002; 17:

1797-1806.

5

www.ainv.it

Highlights

I nuovi criteri per la diagnosi di atrofia multisistemica

SIMONA MAULE*, RITA DI LEO**

*Ambulatorio per l’Ipotensione Ortostatica e le Disautonomie, Ospedale S. Giovanni Battista, Università degli Studi di Torino

**Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche, Università degli Studi di Messina

L’atrofia multisistemica (MSA) è

una malattia neurodegenerativa,

sporadica, progressiva che insorge

in età adulta. La diagnosi di MSA è

strutturata in tre livelli: definita

(possibile solo attraverso l’esame

autoptico), probabile e possibile. I

criteri diagnostici del 1998 (1)

hanno rappresentato il gold standard per la diagnostica della MSA,

tuttavia sono considerati complessi e difficili da memorizzare, nonché carenti delle recenti acquisizioni diagnostiche laboratoristiche

e di imaging (2). Studi di validazione hanno dimostrato un’elevata accuratezza predittiva dei criteri del 1998 per la diagnosi di MSA

“probabile”, tuttavia con sensibilità insufficiente soprattutto negli

stadi iniziali di malattia, mentre la

1998

2008

Criterio autonomico + criterio parkinsoniano con scarsa risposta alla levodopa o criterio cerebellare

• Disfunzione autonomica (urgenza minzionale o incompleto svuotamento vescicale con disfunzione erettile o OH

30 mmHg PAS. o 15 PAD) +

• Parkinsonismo con scarsa risposta alla levodopa (bradicinesia con rigidità, tremore o instabilità posturale) o

• Disfunzione cerebellare (andatura atassica con disartria

cerebellare, atassia arti o nistagmo cerebellare)

Criteri:

• Autonomico (urgenza minzionale o incompleto svuotamento vescicale con disfunzione erettile o OH 30

mmHg PS o 15 PD)

• Parkinsoniano (bradicinesia e rigidità o instabilità posturale o tremore)

• Cerebellare (andatura atassica e disartria cerebellare

o atassia arti o nistagmo cerebellare)

Un criterio + due segni di domini diversi

Possibile

www.ainv.it

Probabile

Tabella I

Segni:

• Autonomici (OH 20 PAS o 10 PAD, incontinenza urinaria o incompleto svuotamento vescicale)

• Parkinsoniani (bradicinesia, rigidità, instabilità posturale, tremore, scarsa risposta alla levodopa)

• Cerebellari (andatura atassica, disartria cerebellare,

atassia arti, nistagmo cerebellare)

• Parkinsonismo (bradicinesia con rigidità, tremore o instabilità posturale) o

• Disfunzione cerebellare (andatura atassica con disartria

cerebellare, atassia arti o nistagmo cerebellare) +

• Un segno di disfunzione autonomica (urgenza minzionale, incompleto svuotamento vescicale, disfunzione erettile o OH 20 mmHg PAS o 10 PAD) +

• Un segno addizionale (tabella sotto)

Tabella II

www.ainv.it

Segni addizionali di possibile MSA (2008)

Possibile MSA-P o MSA-C

• segno di Babinski con iperreflessia

• stridore

Possibile MSA-P

• parkinsonismo rapidamente progressivo

• scarsa risposta alla levodopa

• instabilità posturale entro 3 anni dall’insorgenza disturbi motori

• andatura atassica, disatria cerebellare, atassia arti, o nistagmo cerebellare

• disfagia entro 5 anni dall’insorgenza disturbi motori

• atrofia alla RM di putamen, peduncolo cerebellare medio, ponte o cervelletto

• ipometabolismo alla PET-FDG di putamen, tronco encefalico o cervelletto

Possibile MSA-C

• parkinsonismo (bradicinesia e rigidità)

• atrofia alla RM di putamen, peduncolo cerebellare medio o ponte

• ipometabolismo alla PET-FDG di putamen

• denervazione dopaminergica presinaptica nigrostriatale alla SPECT o PET

Legenda: OH, ipotensione ortostatica; PAS, pressione arteriosa sistolica; PAD, pressione arteriosa diastolica; P, MSA con predominante parkinsonismo; C, MSA con predominante atassia cerebellare

6

Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009

1998

2008

Criteri di esclusione

Elementi di supporto

Elementi non di supporto

Esordio prima dei 30 anni

Distonia orofaciale

Classico tremore a riposo

Storia familiare di disordine analogo

Antecollo sproporzionato

Neuropatia clinicamente rilevante

Malattia sistemica o altre cause

identificabili dei sintomi elencati sopra

Camptocormia e/o sindrome di Pisa

Allucinazioni non dovute a terapia

Allucinazioni non dovute a terapia

Contratture di mani o piedi

Esordio dopo i 75 anni

Demenza

Gasps inspiratori

Storia familiare di atassia o parkinsonismo

Paralisi nello sguardo verso l’alto

(caratteristica della PSP)

Disfonia grave

Demenza

Evidenza di disfunzione corticale

focale (es. afasia)

Disartria grave

Lesioni della sostanza bianca che

suggeriscono la sclerosi multipla

Russamento di nuova insorgenza

o peggiorato

Mani o piedi freddi

www.ainv.it

Tabella III

Tremore irregolare posturale o

da azione

retta dei sintomi e segni richiesti

per la diagnosi. Inoltre è stato aggiunto un elenco di elementi addizionali, risultante anche da indagini strumentali attualmente

validate in questa patologia. Gli

autori della seconda Consensus ritengono la diagnosi di MSA “possibile” facilitata dalla possibilità di

utilizzo di parametri clinici e di

imaging ulteriori e sgravata da falsi positivi.

Alleghiamo due tabelle (I, II) riassuntive dei criteri di entrambe le

stesure per consentire ai lettori un

confronto immediato che faciliti la

memorizzazione. È nostra personale opinione che, al di là dei nuo-

vi apporti diagnostici strumentali

(tabella II), i nuovi criteri non risultino sostanzialmente più facili

e maneggevoli. Risultano invece

completamente modificati i criteri di esclusione, distinti nella seconda versione in elementi diagnostici di supporto e non di supporto

(tabella III), scarsamente commentati nel testo dell’articolo.

Bibliografia

(1) Gilman S e coll. Consensus statement

on the diagnosis of multiple system

atrophy. J Neurol Sci 1999, 163: 94-98

(2) Gilman S e coll. Second consensus

statement on the diagnosis of multiple

system atrophy. Neurology 2008, 71:

670-676

CONGRESSI IN AGENDA

9th International Conference on Alzheimer‘s and Parkinson’s Diseases - ADPD 2009

March 11-15, Prague, Czech Republic

American Academy of Neurology 2009 Annual Meeting

April 25–May 2, Seattle, WA, USA

Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009

www.ainv.it

diagnosi di MSA “possibile” ha bassa accuratezza diagnostica e migliore sensibilità (2).

A differenza della prima stesura

(1), nella Consensus del 2008 (2)

la diagnosi definita di MSA richiede il riscontro neuropatologico degli inclusi citoplasmatici di !-sinucleina nel sistema nervoso centrale in associazione alla neurodegenerazione delle strutture striatonigrali e olivopontocerebellari.

La principale differenza tra i criteri attuali ed i precedenti riguarda la diagnosi di MSA “possibile”.

Nella stesura attuale è stata eliminata la distinzione tra criteri e segni a favore di una descrizione di-

www.ainv.it

Pianto o riso spastici

7

2009

www.ainv.it

L’AINV nasce nel 1996 e riunisce i neurologi interessati allo studio del sistema

neurovegetativo.

È affiliata SIN - Società Italiana di Neurologia ed EFAS – European Federation of Autonomic Nervous System.

Grazie alla continua e fruttuosa collaborazione tra neurologi, fisiologi, internisti, cardiologi, gastroenterologi, la ricerca sul sistema neurovegetativo ha portato ed è destinata a portare ancora a importantissime scoperte.

L’obiettivo principale dell’Associazione consiste nel favorire il dialogo e diffondere le conoscenze. Ciò porterà allo sviluppo di nuove idee che, inevitabilmente in quest’ambito, avranno valenza interdisciplinare.

www.ainv.it

Tra i vantaggi di essere socio dell’AINV:

• ricevere NEUROVEGETATIVO NEWS, il periodico dell’Associazione

• divenire automaticamente socio anche dell’EFAS, e avere di conseguenza agevolazioni per l’iscrizione al Congresso annuale EFAS

www.ainv.it

• abbonarsi al prezzo riservato ai soci di € 110,00 al Clinical Autonomic Research (Official journal of the American

Autonomic Society, Clinical Autonomic Research Society and Eyropean Federation of Autonomic Societies),

l'unico periodico indicizzato ricco di reviews, editoriali e lavori scientifici originali nel campo della ricerca clinica

del SNV. (Contattare direttamente la casa editrice Steinkopff Verlag [email protected];

[email protected], specificando che si è soci AINV).

La quota di iscrizione all’AINV è di € 36,00 (€ 18,00 per specializzandi e dottorandi), e può essere versata tramite

bonifico bancario sul c/c 1108490 intestato a AINV, Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Agenzia n. 20 di Bologna

CAB 02412 ABI 5387 IBAN IT76T0538702412000001108490, oppure tramite assegno di conto corrente bancario

intestato a AINV ed inviato alla Segreteria (MCC, via S. Stefano 57, 40125 Bologna BO, tel. 051263703, fax 051238564,

e-mail [email protected])

✂

SCHEDA AINV 2009

Cognome _________________________________________ Nome _________________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________

Sede di lavoro _____________________________________________________________________________

Via ____________________________________________ CAP _____________ Città ___________________

www.ainv.it

E-mail ______________________________________ Tel. __________________ Fax __________________

Indirizzo Abitazione ________________________________________________________________________

CAP _____________________________ Città ___________________________________________________

❑ Nuova Iscrizione

❑ Rinnovo

❑ € 36,00

❑ € 18,00 per specializzandi e dottorandi

❑ Allego assegno di c/c n. ________________________ della banca__________________________

❑ Allego copia del bonifico bancario

Data ________________________

Firma ____________________________________________

Si garantisce la massima riservatezza e tutela dei dati personali (Legge 196/2003), utilizzati solo per finalità strettamente funzionali alla gestione dei rapporti.

8

Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009