Introduzione

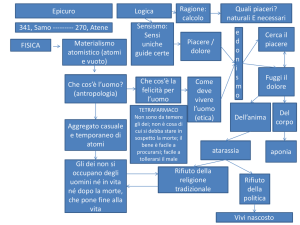

L’Epistola a Meneceo, nota anche come «Lettera sulla felicità», che presentiamo per intero, è forse il più famoso

scritto di Epicuro. Essa non è solo l’esortazione del pensatore alla filosofia, ma è anche l’esposizione della sua

stessa concezione della filosofia, intesa come mezzo per conseguire la felicità grazie ai consigli, o «massime»,

che da essa si possono trarre. Tali «massime», presenti anche nelle Massime capitali, sono state tramandate col

nome di «quadrifarmaco», cioè quadruplice rimedio alle ansie e ai dolori della vita. La prima massima è quella

per cui non c’è ragione di temere gli dèi, ed è tratta dalla tesi secondo cui gli dèi, essendo esseri beati e

immortali, non si interessano alle sorti degli uomini e non si interessano delle loro vicende. La seconda massima

è quella per cui non c’è ragione di temere la morte, ed è tratta dalla tesi che la morte per noi è nulla, cioè non ha

nessuna importanza: quando ci siamo noi, infatti, non c’è la morte, e quando c’è la morte, non ci siamo più noi.

La terza massima è quella per cui il bene è facilmente conseguibile, ed è tratta dalla dottrina dell’identità di bene

e piacere e dalla tesi circa l’opportunità di coltivare solo i desideri del piacere che siano naturali e necessari,

quali sono quelli che riguardano la felicità (consistente nella non sofferenza del corpo e nella tranquillità

dell’anima, e dunque nell’assenza di dolore), e di evitare invece i desideri non naturali, o quelli che, pur essendo

naturali, non sono comunque necessari. La virtù che insegna a ottenere i piaceri naturali e necessari è la

prudenza, una forma di saggezza pratica che è superiore alla stessa filosofia. Infine, la quarta massima è quella

per cui il dolore è breve e provvisorio, ed è tratta dalla dottrina della necessità degli eventi naturali,

dell’imprevedibilità degli eventi casuali – entrambi i quali non sono controllabili da parte dell’uomo – e, di

contro, dell’autonomia dell’arbitrio umano. Il rispetto delle quattro massime consente all’uomo, secondo

Epicuro, di vivere «come un dio tra gli uomini», ossia di realizzare il massimo della felicità. È questo l’ideale

tipicamente ellenistico dell’uomo saggio, il quale si distingue dagli altri per la sua capacità di reprimere i

desideri e i timori e di essere in tal modo felice, di una felicità che consiste essenzialmente nell’assenza di

preoccupazioni.

Epicuro a Meneceo salute.

Nessuno, mentre è giovane, indugi a filosofare, né vecchio di filosofare si stanchi: poiché ad acquistarsi

la salute dell’animo, non è immaturo o troppo maturo nessuno.

E chi dice che ancor non è venuta, o già passò l’età di filosofare, è come dicesse che d’esser felice non

è ancor giunta l’età o già trascorse. Attendano dunque a filosofia, e il giovane ed il vecchio; questi

affinché nella vecchiezza si mantenga giovane in felicità, per riconoscente memoria dei beni goduti,

quegli affinché sia ad un tempo giovane e maturo di senno, perché intrepido dell’avvenire. Si mediti

dunque su quelle cose che ci porgono la felicità; perché, se la possediamo, nulla ci manca, se essa ci

manca, tutto facciamo per possederla1.

Medita perciò e pratica le massime che sempre ti diedi, ritenendole gli elementi di una vita bella2.

Anzitutto considera la divinità come un essere vivente incorruttibile e beato, – secondo attesta la

comune nozione del divino, – e non attribuirle nulla contrario all’immortalità, o discorde dalla

beatitudine. Ritieni vero invece intorno alla divinità, tutto ciò che possa conservarle la beatitudine

congiunta a vita immortale. Perché gli dèi certo esistono: evidente infatti n’è la conoscenza: ma non

sono quali il volgo li crede; perché non li mantiene conformi alla nozione che ne ha. Non è perciò

irreligioso chi gli dèi del volgo rinnega, ma chi le opinioni del volgo applica agli dèi. Perché non sono

prenozioni ma presunzioni fallaci, le opinioni del volgo sugli dèi. Pertanto dagli dèi ritraggono i

maggiori danni gli stolti e malvagi, ed i maggiori beni i buoni e saggi; perché questi, adusati alle

proprie virtù, comprendono e si fanno cari i loro simili, e ciò che vi discorda stimano alieno3.

Abítuati a pensare che nulla è per noi la morte: in quanto ogni bene e male è nel senso, laddove la

morte è privazione del senso. Perciò la retta conoscenza che la morte è nulla per noi, rende gioibile la

mortalità della vita: non che vi aggiunga interminato tempo, ma sgombra l’<immedicato> rimpianto

dell’immortalità. Nulla infatti nella vita è temibile, per chi sinceramente è persuaso che nulla di

temibile ha il non viver più. È perciò stolto chi dice di temer la morte non perché venuta gli dorrà, ma

perché preveduta l’addolora: infatti quello che presente non ci turba, stoltamente, atteso, ci angustia. Il

più orribile dei mali, la morte, non è dunque nulla per noi; poiché quando noi siamo, la morte non c’è, e

quando la morte c’è, allora noi non siamo più. E così essa nulla importa, né ai vivi né ai morti, perché

in quelli non c’è, questi non sono più. Invece, la maggior parte ora fuggono la morte come il maggiore

dei mali, ora <la desiderano> come requie <dei mali> della vita; <ma il saggio né ricusa la vita>, né

accusa la morte; perché la vita non è per lui un male, né crede un male non più vivere. Ma come dei

cibi non preferisce senz’altro i più abbondevoli, ma i più gradevoli; così non il tempo più durevole, ma

il più piacevole, gli è dolce frutto4.

Chi esorta invece il giovane ad una vita bella, il vecchio ad una bella morte, ha poco senno; non solo

per il gradevole della vita, ma anche perché una sola è la meditazione e l’arte di ben vivere e di ben

morire. Assai peggio ancora chi dice: bello non esser nato, ma, se nato, le soglie dell’Ade al più tosto

varcare:

se infatti questo dice convinto, perché non si diparte dalla vita? N’ha pieno arbitrio, se vi era deliberato

fermamente: se invece scherza, dice sciocchezza in cose che non la comportano5.

Ancora, si ricordi, che il futuro non è né nostro, né interamente non nostro: onde non abbiamo ad

attendercelo sicuramente come se debba avvenire, e non disperarne come se sicuramente non possa

avvenire.

Similmente si sappia che dei desidèri sono alcuni naturali, altri vani: e, dei naturali, necessari gli uni,

solo naturali gli altri: dei necessari certi son necessari alla felicità, certi al bene stare del corpo, altri alla

vita stessa. Poiché una retta considerazione di essi sa riferire ogni scelta ed avversione alla salute del

corpo ed alla tranquillità <dell’anima>; questo infatti è il fine della vita felice: e veramente per questo

ogni cosa operiamo, per non soffrire e non esser perturbati. Appena l’otteniamo, ogni tempesta

dell’anima si placa; né l’essere animato ha da procedere mai ad altro, come a cosa che gli manchi, né

altro cercare, onde sia compiuto il bene dell’animo e del corpo6. Ed invero, di piacere abbiamo bisogno,

quando soffriamo per l’assenza del piacere: <quando non si soffre>, il piacere più non si cerca. Perciò

dichiariamo il piacere principio e fine della felicità, perché questo abbiamo riconosciuto come bene

primo e congenito; e da esso iniziamo ogni scelta ed ogni avversione, e ad esso ci rifacciamo,

giudicando ogni bene alla norma del piacere e del dolore7. E come questo è il primo bene e

connaturato, per tal ragione pure non eleggiamo ogni piacere, ma talora a molti rinunziamo, quando ne

consegue per noi maggiore incomodo; e molti dolori stimiamo preferibili ai piaceri, quando maggior

piacere ne consegua, se lungo tempo avremo sopportato i dolori. Ogni piacere adunque, per sua propria

natura, è bene; ma non però ognuno è da eleggersi; similmente ogni dolore, per sua natura è male, non

però ogni dolore è sempre da fuggirsi. A misura ed a norma degli utili e dei danni, convien dunque

giudicare piaceri e dolori: infatti a volte il bene è per noi un male, a volte il male è un bene8.

Ancora, consideriamo gran bene l’indipendenza dai desideri, non perché sempre ci debba bastare il

poco, ma affinché, se non abbiamo molto, il poco ci basti: siamo infatti persuasi soavissimamente goda

l’abbondanza chi minimamente ne ha bisogno; e che tutto quello che natura vuole è agevole, ciò che

l’opinione vana malagevole9.

E per vero i cibi frugali recano uguale copia di piacere di un vitto sontuoso, quando interamente sia

sottratto il dolore del bisogno; e pane ed acqua danno il piacere supremo, quando se ne cibi chi ne ha

bisogno. L’essere usi a vitto semplice e non sontuoso, è dunque salubre e rende l’uomo alacre alle

necessarie occupazioni della vita; e quando, ad intervalli, addiveniamo a vita sontuosa, ci rende ad essa

meglio disposti e ci fa intrepidi della fortuna. Quando noi dunque diciamo che il fine è il piacere, non

intendiamo i piaceri dei dissoluti e dei gaudenti – come credono certuni, ignoranti o dissidenti o che

mal ci comprendono – ma il non soffrire quanto al corpo e non esser turbati quanto all’anima10. Perché

non simposi o feste continue, né godersi giovanetti e donne, né pesci od altro che offre mensa sontuosa,

rendono dolce la vita, ma sobrio giudizio che indaghi le cause d’ogni scelta o avversione e discacci gli

errori onde gli animi son colmi d’inquietudine. Di tutte queste cose è principio ed il massimo bene la

prudenza, e perciò anche più pregevole della filosofia è la prudenza, origine di tutte le altre virtù,

perché c’insegna che non c’è vita piacevole se non saggia e bella e giusta, <né saggia bella e giusta> se

non piacevole. E certo le virtù sono connaturate a vita felice, e la felicità n’è inseparabile11.

Infatti chi stimi superiore a colui che ha opinione reverente degli dèi, ed è impavido sempre di morte e

fermamente conosce qual è il fine secondo natura, e sa come il limite dei beni ha facile compimento ed

agevole abbondanza, il limite dei mali invece ha picciol tempo o doglia12; e quel potere che alcuni

considerano signore supremo del mondo, proclama vano nome e senza soggetto, il destino o fato? E

saggio appunto è chi in noi ripone la causa principale degli avvenimenti – dei quali alcuni accadono

secondo necessità, altri secondo fortuna, altri infine per nostro arbitrio – perché egli vede che la

necessità è irresponsabile, la fortuna instabile, il nostro arbitrio invece autonomo, onde ad esso è pur

naturale consegua biasimo e lode!13 Meglio era infatti tenersi ai miti sugli dèi, che essere schiavi al

destino dei fisici, perché quelli almeno ammettono speranza di placare i numi onorandoli, questo invece

ha implacabile necessità14. E la fortuna, il saggio non la stima una divinità, come il volgo – perché dio

nulla opera senz’ordine e misura – e neppure la considera una causa incostante <dei maggiori beni o

mali> – perché egli certo <non> crede che essa doni agli uomini i beni ed i mali che han valore per la

vita felice, quantunque ammetta che gl’inizi di grandi beni e mali siano sotto il suo influsso. Infatti egli

reputa più valga essere assennatamente sfortunato che dissennatamente fortunato, quantunque nelle

nostre azioni sia preferibile che il saggio giudizio dalla fortuna abbia coronamento15.

Queste massime adunque e le congeneri, medita giorno e notte in te stesso, e con chi è simile a te in

saggezza, né mai, desto o in sonno, sarai turbato gravemente; vivrai invece come un dio fra gli uomini;

poiché in nulla è simile ad un essere vivente vita mortale, uomo che viva fra immortali beni16.

Epicuro, Opere, frammenti, testimonianze sulla sua vita, a cura di E. Bignone, con introduzione di G.

Giannantoni, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 31-35

Note al testo

1. L’esordio dell’Epistola a Meneceo – probabilmente un discepolo del filosofo – è una vera e propria

esortazione alla filosofia, simile a quella che aveva scritto Aristotele col titolo di Protreptico (che Epicuro

conosceva). In esso è presentata la filosofia come condizione necessaria per ottenere la felicità.

2. Probabile allusione alle Massime capitali, la raccolta di quaranta massime riportata da Diogene Laerzio alla

fine della Vita di Epicuro, che i discepoli dovevano imparare a memoria per ricordare la dottrina del maestro.

3. Il contenuto di questa massima coincide con la prima tra le Massime capitali e col primo rimedio del

cosiddetto «quadrifarmaco». Essa consiglia di liberarsi dal timore degli dèi, i quali, essendo beati e immortali, si

disinteressano delle vicende umane. Anzi, temere gli dèi è segno di irreligiosità, perché significa attribuire agli

dèi sentimenti malvagi, di rancore verso gli uomini, il che è proprio di uomini malvagi. Le «prenozioni» a cui

Epicuro allude sono le cosiddette anticipazioni (prolèpseis) delle sensazioni future, basate sulla memoria delle

sensazioni passate. Le prenozioni sono vere, ma tali non sono invece le opinioni del volgo sugli dèi, quale è

appunto la credenza che gli dèi puniscano gli uomini.

4. Questa massima corrisponde alla seconda delle Massime capitali e al secondo rimedio del «quadrifarmaco».

Essa consiglia di liberarsi dalla paura della morte, giacché non è la morte stessa ad essere vissuta come dolorosa,

bensì la paura di essa. L’osservazione per cui «quando noi siamo, la morte non c’è, e quando la morte c’è, allora

noi non siamo più» è una delle dottrine più celebri di Epicuro.

5. L’allusione a chi dice «bello non esser nato» potrebbe riferirsi a un dialogo perduto di Aristotele, l’Eudemo,

certamente noto a Epicuro, in cui tale affermazione era contenuta. La filosofia di Epicuro infatti, come alcuni

studiosi hanno dimostrato, si è in parte sviluppata in polemica contro il cosiddetto «Aristotele perduto», cioè

contro le opere di Aristotele pubblicate e poi perdute, che egli aveva conosciuto.

6. Epicuro comincia ora ad esporre le dottrine dalle quali si può ricavare una terza massima – equivalente alla

terza del quadrifarmaco contenuto nelle Massime capitali –, ossia quella che consiglia di ritenere il bene

facilmente raggiungibile e alla portata di tutti. Anzitutto egli introduce la distinzione tra i diversi tipi di desideri:

di questi, infatti, alcuni sono naturali e altri non naturali (per esempio l’ambizione, l’aspirazione alla gloria e alla

potenza), e di quelli naturali alcuni sono necessari (per esempio saziare la fame, sedare la sete, coprirsi dal

freddo), altri non necessari (desiderio sessuale). Ora, poiché secondo Epicuro il «fine della vita felice», cioè la

felicità stessa, consiste nel non soffrire nel corpo e non essere perturbati nell’anima, cioè nell’assenza di dolore, i

soli desideri che vanno coltivati sono quelli naturali e necessari.

7. La felicità viene dunque a identificarsi col piacere (hedonè), da cui deriva a questa dottrina il nome di

«edonismo».

8. Ogni piacere, secondo Epicuro, è un bene, ma non tutti i piaceri devono essere ricercati, perché alcuni piaceri

possono implicare, come via per ottenerli o come conseguenza, un dolore.

9. Considerare un bene l’indipendenza dai desideri equivale a cercare di liberarsi da essi, o almeno da quelli non

naturali e da quelli naturali ma non necessari, cioè da tutti i desideri di piaceri che possono implicare un dolore,

se non altro per il fatto di non venire soddisfatti.

10. La definizione epicurea del piacere come «non soffrire quanto al corpo e non esser turbati quanto all’anima»

costituisce il concetto di piacere «catastematico», cioè «in riposo», opposto al piacere «in movimento»,

sostenuto dai cirenaici (per esempio da Aristippo, vissuto tra il V e il IV sec. a.C.).

11. Anche il primato attribuito da Epicuro alla «prudenza», che è una forma di saggezza pratica, rispetto alla

filosofia, che è una forma di conoscenza, costituisce probabilmente un elemento di polemica contro Aristotele.

12. In queste righe Epicuro riprende le prime tre massime appena illustrate e introduce la quarta, la quale dunque

discende direttamente dalle precedenti. La quarta massima, infatti, consiglia di tener presente che i mali sono

brevi e provvisori.

13. Ecco la dottrina da cui deriva la quarta massima: gli eventi naturali seguono leggi necessarie, gli eventi

casuali sono instabili e imprevedibili, l’arbitrio umano è libero. Il vero saggio è dunque colui che non si cura né

dei primi né dei secondi, in quanto non dipendono dall’uomo, ma si preoccupa solo delle proprie decisioni. È

questa la tipica figura del saggio del periodo ellenistico.

14. Qui naturalmente Epicuro si esprime per paradossi. Egli non intende infatti affermare che i miti fossero

migliori delle dottrine dei fisici, ma che solo gli ignoranti possono credere di placare gli dèi onorandoli, mentre il

saggio sa che contro la necessità non si può far nulla.

15. La fortuna non è una divinità, perché non agisce in modo ordinato, né si preoccupa degli uomini. Il saggio, di

conseguenza, non se ne cura, anche se essa può influire sull’inizio dei beni e dei mali – ma non comunque sul

loro compimento –.

16. Il saggio è come un dio tra gli uomini, perché chi vive fra beni immortali (la tranquillità, derivante

dall’assenza di desideri) è simile più agli immortali che ai mortali.