1

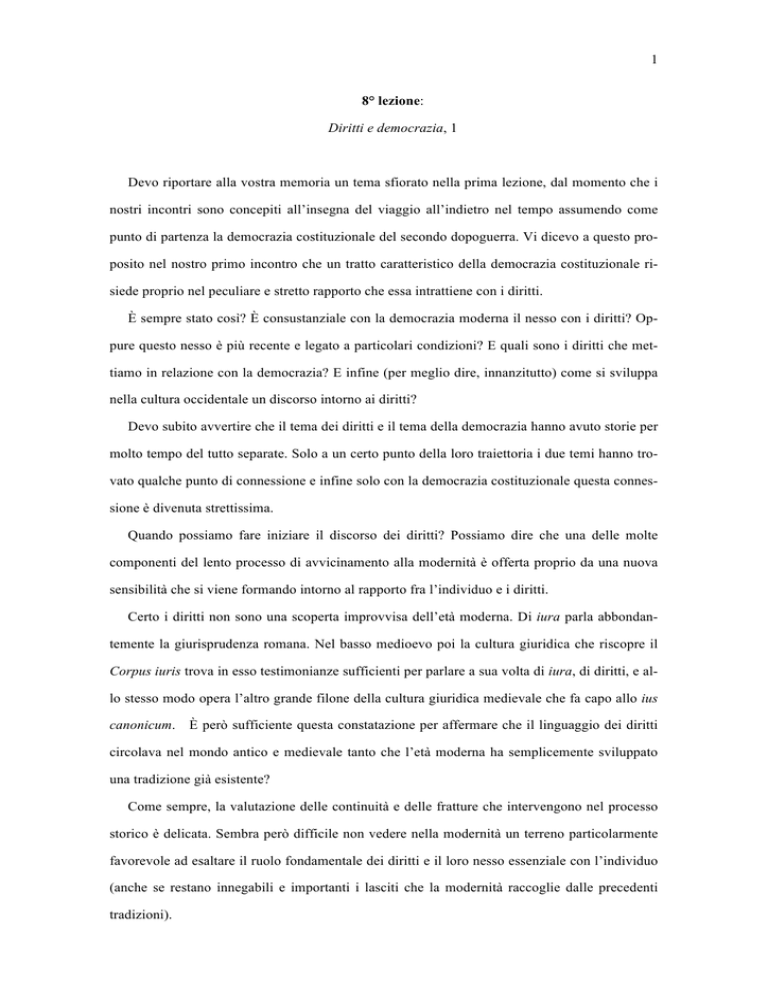

8° lezione:

Diritti e democrazia, 1

Devo riportare alla vostra memoria un tema sfiorato nella prima lezione, dal momento che i

nostri incontri sono concepiti all’insegna del viaggio all’indietro nel tempo assumendo come

punto di partenza la democrazia costituzionale del secondo dopoguerra. Vi dicevo a questo proposito nel nostro primo incontro che un tratto caratteristico della democrazia costituzionale risiede proprio nel peculiare e stretto rapporto che essa intrattiene con i diritti.

È sempre stato così? È consustanziale con la democrazia moderna il nesso con i diritti? Oppure questo nesso è più recente e legato a particolari condizioni? E quali sono i diritti che mettiamo in relazione con la democrazia? E infine (per meglio dire, innanzitutto) come si sviluppa

nella cultura occidentale un discorso intorno ai diritti?

Devo subito avvertire che il tema dei diritti e il tema della democrazia hanno avuto storie per

molto tempo del tutto separate. Solo a un certo punto della loro traiettoria i due temi hanno trovato qualche punto di connessione e infine solo con la democrazia costituzionale questa connessione è divenuta strettissima.

Quando possiamo fare iniziare il discorso dei diritti? Possiamo dire che una delle molte

componenti del lento processo di avvicinamento alla modernità è offerta proprio da una nuova

sensibilità che si viene formando intorno al rapporto fra l’individuo e i diritti.

Certo i diritti non sono una scoperta improvvisa dell’età moderna. Di iura parla abbondantemente la giurisprudenza romana. Nel basso medioevo poi la cultura giuridica che riscopre il

Corpus iuris trova in esso testimonianze sufficienti per parlare a sua volta di iura, di diritti, e allo stesso modo opera l’altro grande filone della cultura giuridica medievale che fa capo allo ius

canonicum. È però sufficiente questa constatazione per affermare che il linguaggio dei diritti

circolava nel mondo antico e medievale tanto che l’età moderna ha semplicemente sviluppato

una tradizione già esistente?

Come sempre, la valutazione delle continuità e delle fratture che intervengono nel processo

storico è delicata. Sembra però difficile non vedere nella modernità un terreno particolarmente

favorevole ad esaltare il ruolo fondamentale dei diritti e il loro nesso essenziale con l’individuo

(anche se restano innegabili e importanti i lasciti che la modernità raccoglie dalle precedenti

tradizioni).

2

Potremmo uscire nella seguente, e paradossale, affermazione: è vero che nella cultura medievale non mancano affatto, anzi sovrabbondano, i riferimenti agli iura, ai diritti; ciò che manca è semmai il soggetto. Tento di dare un senso a questo paradosso. Direte: un individuo è un

individuo, è una costante storica, almeno da quando esiste l’homo sapiens. È vero, però, soltanto se guardate all’individuo come ente biologico, naturale. La sua conformazione fisica non è in

effetti mutata molto, ma cambia drasticamente il modo in cui le varie culture (nei diversi luoghi

e nei diversi tempi) rappresentano, descrivono l’individuo. L’individuo, per tutto ciò che non riguarda la sua conformazione biologica, è un costrutto storico-sociale. La vera domanda allora,

in qualche modo antecedente e fondante la questione dei diritti, è in che modo l’individuo era

concepito nella cultura medievale.

Era percepita la dimensione dell’individualità nella cultura medievale? Certamente sì: pensate ai poeti, dal Dolce Stil Novo a Dante e alla novellistica (pensate a Boccaccio). La letteratura

contribuisce a creare il senso di un individuo che conta come tale. Un altro contributo importante in questa direzione proviene dallo sviluppo della confessione auricolare: la confessione che

arriva fino ad oggi e che incrementa il rapporto personale, appunto, individualizzante, fra il confessore e il penitente. Ciò che però ci riguarda direttamente è un’altra dimensione

dell’individuo: la sua dimensione politico-giuridica. Ed è su questo fronte che abbiamo difficoltà a trovare nella cultura medievale un’effettiva sensibilità all’individuo.

È difficile per l’uomo del medioevo concepire l’individuo come tale, separato dalle sue relazioni, da un lato, con un sistema di poteri, e, dall’altro lato, con una rete di appartenenze all’uno

o all’altro gruppo sociale. L’individuo non scompare affatto, nemmeno da un punto di vista politico-giuridico, a vantaggio della totalità: non è cancellato dal gruppo cui appartiene o

dall’autorità cui obbedisce; l’individuo però è comunque e sempre un individuo in relazione:

non esiste (nel senso che non è messo a fuoco, non è rappresentato) come tale, ma esiste in relazione a, come parte di, una comunità o una rete di poteri.

È esemplare da questo punto di vista il rapporto dell’individuo con la città. La città, a partire

dal XII secolo, soprattutto nell’Italia centro-settentrionale, diviene un centro nuovo e vitale, si

dà una nuova organizzazione, nasce il Comune cittadino, gestito direttamente dai cittadini ed

emancipato dal dominio dei signori feudali. La città diviene il gruppo per eccellenza e la valorizzazione dell’esperienza cittadina trae ulteriore stimolo dalla riscoperta delle opere di Aristotele che vedeva nella polis l’ambiente indispensabile per il compimento umano degli esseri uma-

3

ni. Così la pensano anche gli uomini del medioevo, che esaltano la città. È la città il centro dinamico, dove rifioriscono i commerci, gli scambi. È nella città che nasce quella nuovissima

forma di creazione e di trasmissione del sapere che è l’università. È ancora la città che afferma,

lottando contro i signori feudali e i poteri universali (Chiesa e Impero) una sua sfera di autonomia, crea i propri ordinamenti, si dà le proprie norme e i propri tribunali.

La città è un centro che attrae energie nuove e si regge su queste energie: chiede partecipazione e impegno ai suoi membri che a sua volta difende dalle aggressioni esterne. Tutto ciò è

bene espresso da un detto dell’epoca: «L’aria della città rende liberi». Se entri in città, se sei accettato come cittadino divieni libero perché sei sottratto al comando dei signori cui prima dovevi obbedienza e ti governi da solo. I cittadini sono liberi perché difesi dalle intromissioni altrui

dalle mura e dalle norme della città. I cittadini hanno iura precisi: proprio quelle iura et libertates, quelle immunità, che derivano dalla loro appartenenza alla città. Che cosa sono allora gli iura dei cives? Non sono pensati come diritti dell’individuo come tale: sono diritti che nascono

dall’appartenenza a uno specifico ordinamento. Ecco il principio generale: la libertà non è un

connotato del singolo; riguarda innanzitutto la città. È la città che in quanto libera (in quanto

sottratta al comando dei signori feudali e autonoma, capace di darsi un proprio diritto) riverbera

questa libertà sui propri membri, sui cittadini. I diritti sono legati all’appartenenza e non esiste

un individuo come tale, ma un individuo definito da un insieme di relazioni.

Non dimentichiamo peraltro quanto ci siamo già detti sulla struttura sociale caratteristica

dell’Europa medievale: la società medievale è una società di ceti, una società formata da gruppi

sociali differenti per ricchezza, ruoli, potere e anche condizione giuridica. Non esistono i diritti

degli individui eguali, bensì esistono prerogative ed oneri differenziati in rapporto ai ceti; non

esiste l’individuo, bensì esistono il nobile e il mercante, il cavaliere e il rusticus, il padre e il figlio, il clerico e il laico. Esistono ceti diversi, gerarchicamente disposti, cui corrispondono pacchetti diversi di oneri e di privilegi.

Ecco allora il senso del paradosso che vi dicevo: i diritti esistono, ma è problematico affermare che esista il soggetto. Esistono piuttosto molteplici e diverse condizioni soggettive, legate

a complicate relazioni di obbedienza e di appartenenza.

Perché nasca un nuovo discorso dei diritti devono mutare le coordinate attraverso le quali

vengono rappresentati gli individui. Il lento avvicinamento alla modernità passa appunto attraverso questi mutamenti: mutamenti che intervengono prima soltanto nel rarefatto ambiente del-

4

le opere scritte dai dotti, della speculazione filosofica, dal momento che la società (soprattutto

nell’Europa continentale) resta, come ricordate, una società cetuale fino alla rivoluzione francese (e anche oltre).

Come mutano le coordinate culturali? Mutano lentamente, in un travaglio di due secoli, sulla

spinta di eventi che scuotono a fondo l’intera società europea fra Cinque e Seicento. Crollano le

antiche certezze: finisce, con le riforme protestanti, l’unità della respublica christiana; divampano le guerre di religione; il contatto con il Nuovo Mondo al di là dall’Oceano costituisce un

vero shock culturale costringendo a interrogarsi sullo statuto antropologico dell’essere umano; il

crescente accentramento dei poteri nelle mani del sovrano crea, per l’individuo, un nuovo ambiente, per certi versi protettivo, ma per altri versi minaccioso. Di fronte a queste radicali novità,

la cultura filosofica e politico-giuridica concentra la sua attenzione sull’individuo, nel tentativo

di coglierne l’identità, di metterne a punto le esigenze e le aspettative in un contesto in rapida

trasformazione.

In che modo mettere a fuoco l’individuo? Come ripensarlo a fondo, oltre la crisi che ha investito l’Europa intera? La risposta, che nel corso del tempo diviene dominante, è formulata da

una nuova filosofia, che abbiamo già incontrato nelle lezioni precedenti: la filosofia del diritto

naturale. Nasce con il giusnaturalismo un nuovo paradigma, un nuovo modo di guardare

all’ordine giuridico e all’individuo.

Come ricordate, i giusnaturalisti compiono una sorta di esperimento mentale: immaginano

l’uomo in un ipotetico e originario stato di natura. Non è una favola innocua: è un modo di richiamare l’attenzione sull’individuo come tale. Mentre il medioevo non riusciva concepire

l’individuo se non come parte di un corpo politico e come snodo di una gerarchia, i giusnaturalisti pensano l’individuo sottraendolo ad ogni vincolo e rapporto di dipendenza, almeno nella

sua condizione naturale e originaria. È all’uomo in stato di natura che vengono riferite due caratteristiche essenziali, che domineranno lo scenario dei secoli successivi: la libertà e

l’eguaglianza. Libero ed eguale ad ogni altro, l’individuo in stato di natura è come tale titolare

di diritti: esiste un nesso immediato fra l’individuo e i diritti; le prerogative del soggetto non dipendono più essenzialmente dal suo rapporto di appartenenza ad un corpo politico e a un ceto.

5

Le novità del messaggio giusnaturalistico sono il protagonismo dell’individuo, il nesso funzionale instaurato fra l’ordine politico e i soggetti, la centralità dei diritti essenziali (i diritti

dell’essere umano come tale).

Quali sono i diritti di cui ogni essere umano gode per natura? In realtà, le risposte variano a

seconda dei filosofi. Ottiene però un credito crescente la risposta che, sullo scorcio del Seicento,

viene messa a punto da John Locke.

Per Locke i soggetti in stato di natura godono di diritti essenziali riconducibili alla coppia

‘libertà-proprietà’: ognuno deve essere messo nelle condizioni di agire per soddisfare i propri

bisogni e deve essere quindi libero, non impedito da interferenze esterne. Per Locke (come per

Grozio) la property (il proprium) di ciascuno è lo spazio invalicabile della soggettività. La proprietà però non si esaurisce con la difesa della sfera del proprium, ma deve essere compresa ‘dinamicamente’ come ‘appropriazione’ delle cose. L’appropriazione per Locke si fonda sul «labour», sulle energie e sull’impegno dell’individuo: è con la forza del corpo che ognuno raccoglie i frutti del bosco, caccia, coltiva la terra. La dinamica ‘proprietaria’ si sviluppa secondo un

doppio rapporto: prima fra il soggetto e il suo corpo (il soggetto ‘ha’, possiede, il corpo) e poi,

attraverso il labour, fra il soggetto e le cose. Investite dal lavoro dell’individuo, le cose cessano

di essere meramente esterne al soggetto e divengono parte costitutiva della sua individualità.

Il lavoro-appropriazione non si limita peraltro ad attrarre le cose nella sfera del soggetto: esso investe il mondo esterno e lo trasforma. È il lavoro che rende produttiva la terra moltiplicando esponenzialmente i beni disponibili. Certo, essi sono deperibili e quindi sottratti

all’accumulazione: compiremmo un ‘atto emulativo’ nei confronti degli altri se accaparrassimo

beni che non possiamo né consumare né conservare. Interviene però una provvida invenzione:

la moneta. È la moneta che, come medium universale, evita il deperimento dei beni, rende possibile l’accumulazione e incrementa a dismisura lo scambio. La proprietà è dunque un diritto del

soggetto e lo strumento della sua auto-conservazione, ma è al contempo la forma di un’azione

individuale il cui effetto è la moltiplicazione dei beni e l’incremento della ricchezza collettiva.

Locke è solo uno dei molti artefici del discorso dei diritti, ma certo uno dei più influenti sugli

sviluppi successivi. Quali caratteristiche presenta, agli inizi del Settecento, il discorso dei diritti?

In primo luogo, i diritti sono ormai teorizzati, innanzitutto, come naturali: sono cioè pensati

come un attributo essenziale dei soggetti; l’altra faccia della tesi non è però meno importante:

6

non si pensa il soggetto se non attraverso il riferimento ai diritti: soggetto e diritti appaiono ormai legati da un nesso inscindibile.

In secondo luogo, i diritti non sono ‘soltanto’ un momento della soggettività, privi di rapporto e di conseguenze con la rappresentazione dell’ordine politico-giuridico: al contrario,

quest’ultimo viene pensato (esemplarmente da Locke) in funzione dei diritti. I diritti sono quindi i binari lungo i quali deve procedere la costruzione dell’ordinamento e la destinazione di senso dell’ordinamento stesso. Nella prospettiva lockiana quindi la rappresentazione del soggetto

implica un riferimento ai diritti, questi a loro volta rafforzano il protagonismo degli individui

ma tanto gli individui quanto i diritti appaiono come i fondatori e i destinatari dell’ordine politico-giuridico.

È dunque una nuova visione dell’individuo, dei diritti, della società, del potere che matura

nella filosofia del diritto naturale. Occorre però subito ricordare che al dinamismo e alle innovazioni della teoria politico-giuridica non corrisponde niente di analogo nell’organizzazione sociale e politica. L’unica eccezione, dopo la rivoluzione del 1689, è l’Inghilterra dove, come ricordate, si afferma una monarchia parlamentare e la società prende a vivere e a organizzarsi proprio intorno a quei valori di libertà e proprietà teorizzati da Locke.

L’Europa continentale invece vive ancora nell’alveo del ‘lungo medioevo’: dovunque continua l’organizzazione cetuale, la differenziazione giuridica dei soggetti, i vincoli alla libertà (di

commercio, di movimento, di pensiero, di religione), le istituzioni della monarchia assoluta. Al

contempo tuttavia, anche nel continente e soprattutto in Francia, la cultura è vivacissima e insofferente nei confronti della tradizione: si sviluppa in Francia, e da lì si irradia negli altri paesi il

movimento dei lumi, l’illuminismo, che contrappone la ragione, la spregiudicata ricerca della

verità secondo il metodo della rivoluzione scientifica realizzata da Galilei e Newton, al dogma,

alla teologia, alla metafisica, alla tradizione. Alle oscurità del dogma occorre appunto opporre la

chiarezza, i lumi, di una ragione critica e inquieta.

Sul terreno politico-giuridico, i principî che gli illuministi teorizzano sono i principî che erano venuti maturando nella tradizione giusnaturalistica, soprattutto inglese: libertà e proprietà; libertà di pensiero e di religione, centralità della proprietà. Niente di radicalmente nuovo, apparentemente. La novità è però data dal contesto, dalla realtà in cui gli illuministi francese vivono:

una realtà immobile, lontanissima dal rispettare i principî e i valori reclamati dalla ragione. La

formulazione dei principî del diritto naturale diviene allora la forte denuncia della situazione

7

esistente: il diritto naturale, svelato dalla ragione, mostra come dovrebbe essere organizzata la

società per garantire la maggiore felicità possibile ai cittadini; i principî del diritto naturale però

sono costantemente violati dall’ordine realmente esistente. È allora inevitabile la drammatizzazione di un contrasto: fra ciò che è e ciò che dovrebbe essere, fra i dettami del diritto naturale e

una società che li disattende sistematicamente.

Per ridurre la distanza fra ciò che dovrebbe essere e ciò che è gli illuministi reclamano le più

diverse riforme. Non sono però ‘riforme’ gli eventi clamorosi della fine del secolo, in Francia e

nell’America del Nord: essi meritano piuttosto il nome di ‘rivoluzioni’, di brusche fratture con il

passato e di costruzione di assetti radicalmente nuovi. In entrambi i casi, assistiamo a un processo di Nation building e di State building; devono nascere congiuntamente un nuovo senso di

identità collettiva (la nazione) e un nuovo assetto statale. È quanto avviene puntualmente sia in

America che in Francia, pur in situazioni profondamente diverse e con scansioni interne altrettanto differenti.

In ogni caso però per la costruzione dei nuovi assetti il riferimento ai diritti gioca

un’importanza decisiva. La loro importanza è duplice: in primo luogo invocare i diritti è impiegare un potente strumento retorico per delegittimare il passato (e i poteri che si appellano alla

tradizione), nel caso della Francia, e per attaccare il nemico inglese (il tiranno), nel caso dei coloni americani. I diritti dunque sono innanzitutto, per così dire, diritti contro. Pensate al proemio

della famosa Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: prima ancora di procedere al

varo di una costituzione, l’assemblea rivoluzionaria sente il bisogno di richiamarsi ai diritti naturali per deprecare le violazioni sistematiche che li hanno colpito nel passato. Il passato - il

lungo medioevo – è delegittimato in blocco perché il dispotismo ha oscurato la libertà. I diritti

esistono da sempre e per sempre, ma il tiranno li ha oscurati e nascosti. Il compito della rivoluzione è dunque riportarli alla luce e annunciarli al mondo (e non solo alla Francia). I diritti naturali, i diritti dell’uomo, condannano il passato e al contempo preparano il futuro: è per realizzare

un ordine fondato finalmente sul rispetto di quei diritti che la nazione francese porta avanti la

rivoluzione. Ecco il secondo aspetto decisivo del discorso dei diritti: la sua valenza costruttiva e

progettuale.

La rivoluzione introduce una precisa filosofia della storia, una precisa temporalità: gli uomini della rivoluzione la vivono e la presentano come una frattura con il passato e come una forza

produttiva di futuro. La rivoluzione è lo spartiacque fra passato e futuro e il crinale che li separa

8

è dato a libertà, eguaglianza e diritti: il passato è l’oscuramento dei diritti e il futuro è il luogo

della loro realizzazione. La rivoluzione potrebbe presentare se stessa (anche se questa precisa

espressione non è usata) come una ‘lotta attraverso i diritti’ e ‘per i diritti’: in nome dei diritti

combattere il passato e preparare, sempre in nome dei diritti, un futuro diverso.

I diritti compaiono dunque come le nervature essenziali di un ordine progettato, che la rivoluzione, se avrà successo, riuscirà a realizzare. Attribuire diritti non è però un gesto innocuo:

implica decidere chi sono i soggetti cui i diritti vengono attribuiti. Emerge a questo proposito

una tensione fondamentale che accompagnerà la storia dei diritti fino a noi. I diritti annunciati al

mondo dalle rivoluzioni di fine Settecento sono diritti naturali: sono diritti che vengono pensati

come un attributo dell’essere umano come tale. È quindi esplicita e forte la valenza universalistica che percorre il discorso dei diritti in questo contesto: tanto che la domanda cui accennavo –

a quali soggetti vengono riferiti i diritti – sembrerebbe dover avere una risposta scontata: ‘tutti’;

è a tutti i soggetti che i diritti naturali devono essere riferiti. In realtà, le cose non sono così

semplici perché anche lo slancio universalistico del giusnaturalismo è costretto a fare i conti con

strutture di mentalità, con interessi consolidati, con pregiudizi diffusi. Il risultato è che, per un

verso, viene confermato il principio universalistico (tutti i soggetti sono liberi, eguali, titolari di

diritti), ma, per un altro verso, vengono introdotte e legittimate differenze che agiscono in realtà

come potenti dispositivi di esclusione. I diritti appartengono a tutti i soggetti, ma il punto decisivo è la definizione dei soggetti: niente impedisce di restringere (oppure allargare) le ‘classi’

dei soggetti in ragione dell’una o dell’altra rappresentazione antropologica condivisa.

Ecco la tensione fra l’assunto universalistico (‘tutti’) e le concrete differenze volta a volta introdotte per limitare, in nome di ‘insuperabili’ differenze, la portata dell’espressione ‘tutti’.

Abbiamo già accennato, nei precedenti incontri, a due meccanismi di esclusione di enorme

portata: il genere e la proprietà. Aggiungiamone un altro: la razza, importantissima per i nascenti Stati Uniti d’America, ma rilevante anche nell’esperienza francese.

In prima approssimazione, il nuovo Stato americano sembra tener fede alla spinta universalistica: è già diffusa nella pubblicistica dell’epoca l’idea dell’America come di un come di un

crogiolo di individui di diverse provenienze, dove tutti possono essere americani nella misura in

cui accettano i valori del paese e obbediscono alle sue leggi. Ciò è vero, ma con due limiti: fra i

requisiti che il Naturalization Act del 1790 richiede per divenire americani è che l’aspirante sia

9

«a free white person». La razza conta come criterio di esclusione e si cumula con la permanenza

della schiavitù negli Stati del sud.

Anche la Francia deve fare i conti con i dispositivi di esclusione che affliggono da secoli

due classi di soggetti: gli ebrei e gli schiavi. Il problema dell’emarginazione degli ebrei dalla

società civile (un’emarginazione che, in una continua alternanza di persecuzione aperta e di ‘tolleranza’ discriminante, prosegue ininterrotta dal medioevo alla modernità) viene affrontato (non

senza difficoltà) e risolto nel 1791 dall’Assemblea rivoluzionaria. Quanto alla schiavitù, si fronteggiano gli opposti schieramenti dei planteurs e degli ‘abolizionisti’ (come Condorcet e De

Gouges) e soltanto nel 1794 la repubblica (messa alle strette dalla rivolta guidata, a Santo Domingo, in nome dei diritti dell’uomo, dall’ex schiavo Toussaint Louverture) procede all’epocale

(anche se effimera) abolizione della schiavitù.

L’universalismo dei diritti coincide dunque con criteri di esclusione (proprietà, genere, colore della pelle) che continueranno a incidere a fondo sulla concreta dinamica dei diritti nel corso

dell’Ottocento e del Novecento. È una dinamica già iscritta nelle rivoluzioni di fine Settecento.

Da un lato, numerosi conflitti che attraversano l’Ottocento fanno leva sui diritti in una prospettiva non dissimile da questo punto di vista: i diritti servono a mettere in discussione un assetto

di potere esistente e a reclamare un’alternativa. Abbiamo già incontrato un esempio di rilevante

importanza per il nostro tema: la lotta per i diritti politici, per l’allargamento del suffragio e per

il suffragio universale, cioè per la democrazia politica. Ricordiamo alcuni episodi di questo movimento già ricordati: il cartismo, il ’48 francese, l’emancipazionismo femminile. In tutte queste

vicende troviamo come filo conduttore esattamente la tensione che ora ricordavo: da un lato,

una promessa universalistica (legata al nesso fra eguaglianza e diritti); dall’altro lato, il permanere di criteri di esclusione (variamente argomentati e legittimati) e quindi la denuncia di questi

ultimi in nome di un’eguaglianza ‘presa sul serio’ e condotta fino alle ultime conseguenze.

È in questa prospettiva che i diritti incontrano la democrazia. Non torno ovviamente su questo percorso che ho tentato già di illustrarvi nei nostri precedenti incontri. Mi limito a richiamare l’attenzione su un punto. Vi dicevo che per lungo tempo, nell’Otto-Novecento, la democrazia, più che un regime realizzato, è emerso come un progetto di un regime diverso dal regime

esistente: la democrazia per un lungo periodo (almeno in Europa) ha coinciso più con i tentativi

e i progetti di ‘democratizzazione’ della società che non con una democrazia ormai instaurata.

La democrazia come processo di democratizzazione è in sostanza descrivibile come un processo

10

di universalizzazione dei diritti: un processo che abbatte progressivamente gli steccati che separano classi di soggetti (non proprietari, donne ecc.) dalla titolarità dei diritti politici. Da un diverso, ma connesso punto di vista, possiamo descrivere questo processo come un processo di

inclusione attraverso i diritti di soggetti rimasti, in quanto privi di quei diritti, ai margini della

comunità politica.

La lotta per i diritti si sviluppa impetuosamente nell’Ottocento e, nella misura in cui si presenta come lotta per i diritti politici, investe la democrazia o addirittura tende a coincidere con

essa. Prosegue dunque nell’Ottocento un fenomeno iniziato nel Settecento: progettare una società alternativa rivendicando diritti disattesi nell’ordinamento esistente. Occorre però introdurre

una differenza che non incide tanto sulla dinamica politico-sociale e sui contenuti rivendicati

dalla ottocentesca lotta per i diritti, ma riguarda il concetto di diritto del soggetto: riguarda cioè

un aspetto squisitamente teorico, che però non sarà privo di conseguenze, come vedremo, nella

configurazione della democrazia costituzionale del secondo Novecento.

Nel Settecento i diritti in nome dei quali progettare il futuro hanno uno statuto, una caratterizzazione inequivocabili: sono diritti naturali (e proprio per questo sono – o dovrebbero essere

– universali). Il giusnaturalismo è largamente influente sulla cultura settecentesca (anche se non

mancano in quel contesto opzioni filosofiche diverse) e permea anche il discorso dei diritti. Ancora per gli uomini della rivoluzione francese il giusnaturalismo è un quadro di riferimento essenziale. La fortuna del giusnaturalismo ha però ormai i giorni contati. L’Ottocento volta decisamente le spalle a questa eredità settecentesca. Il giusnaturalismo non scompare, ma non occupa più un posto centrale nella cultura dell’epoca. I punti di riferimento sono ormai altri: diversi

fra loro e anzi spesso fra loro incompatibili, ma tutti egualmente avversi al giusnaturalismo.

Pensiamo soltanto a due grandi orientamenti che a diverso titolo coinvolgono la cultura giuridica: lo storicismo, in tutte le sue varianti, e la nuova scienza della società (la sociologia ‘inventata’ da Comte); orientamenti molto diversi, ma in ogni caso drastici nel rifiutare il concetto stesso di un diritto riconducibile alla natura umana, e non alla storia o alla struttura sociale. Si tenga

presente infine il crescente successo del positivismo giuridico e dello statualismo: in questa prospettiva, che diviene dominante nel secondo Ottocento, l’ordine giuridico esiste in quanto riconducibile alla volontà sovrana dello Stato e i diritti devono essere concepiti all’ombra dello

Stato. Che esistano diritti opponibili allo Stato appare in questa prospettiva una tesi improponibile.

11

Certo, le lotte per i diritti sono una costante nella storia dell’Otto-Novecento, come sappiamo. I diritti in nome dei quali si lotta però non hanno più molto a che fare con i vecchi diritti naturali e non sono diritti rintracciabili all’interno degli ordinamenti esistenti. Il loro statuto è descritto nel modo più efficace da John Stuart Mill (che auspica l’introduzione del suffragio universale anche femminile) con il termine di moral rights: diritti che non sono positivi, non sono

naturali, ma esprimono istanze che, ancora sacrificate dalla presente società, potranno ottenere

riconoscimento nel futuro.

PIETRO COSTA