ARISTOTELE

La vita

Nasce nel 384 a.C.a Stagira, una piccola città distante parecchi chilometri da Atene, non lontana

dalla Macedonia. Suo padre, Nicomaco, svolge la sua professione di medico presso la corte del re

macedone Aminta. Insomma, Aristotele nasce in un contesto radicalmente diverso rispetto a quello

ateniese, di periferia, dove forte è l'influenza della vicina potenza macedone. E tuttavia,

giovanissimo, si reca ad Atene: è il 367. Il suo obiettivo è di entrare nell'Accademia di Platone. Ben

presto lo troviamo proprio al fianco del maestro, sicuramente come uno dei suoi discepoli più

brillanti, e vi rimane fino alla sua morte. Nonostante abbia passato venti anni della sua vita in

Accademia, scomparso Platone, Aristotele decide di abbandonarla. Perché? Difficile dare una

risposta certa. Non è da escludere che Aristotele sia rimasto scottato dalla decisione presa da

Platone di nominarlo suo erede alla guida della scuola. Ma forse non è l'unico motivo, come

dimostra il fatto che Aristotele decide di abbandonare anche la città di Atene, che per venti anni è

stata la sua città, nonostante le sue origini e la sua vicinanza (non solo geografica) al potente e

minaccioso vicino. Aristotele inizia un lungo peregrinare, che lo porta prima in Asia Minore, ospite

del tiranno Atarneo Ermia, quindi ad Asso e infine nell'isola di Lesbo. Aristotele mette in luce

ovunque le sue eccezionali doti intellettuali, creandosi una prima schiera di seguaci, tra cui

Teofrasto, presto diventerà il primo dei suoi discepoli. Nel 343 viene chiamato dal re macedone

Filippo come precettore del figlio Alessandro, il futuro “Magno”. Vi rimane quasi dieci anni, un

lungo periodo in cui Alessandro gradualmente si avvicina alla cultura greca. Ma i tempi sono

cambiati e la grandezza culturale della Grecia non va più di pari passi con la sua forza militare. Al

contrario, sono proprio i macedoni a occupare Atene e tutta la penisola greca. L'età d'oro delle

poleis è finita. È il 335 quando Aristotele, conclusa la sua missione presso la corte macedone, fa

ritorno ad Atene, per fondarvi una sua scuola, il Liceo (in onore del dio Apollo Licio, il cui tempio

sorge poco lontano), presto denominato “Peripato”, dal greco peripatos (passeggiata), in quanto

dotata di un ampio percorso in cui il maestro e i suoi allievi (i “peripatetici”) erano soliti fare

lezione, passeggiando appunto. Il Liceo è una scuola molto diversa dall'Accademia. Quella di

Platone, infatti, era una vera e propria scuola di quadri politici, dove gli allievi vivevano in comune,

sperimentando sul campo quell'ideale di giustizia da sempre perseguita dal loro maestro. Il Liceo,

invece, è un centro di studio e di ricerca, dove non si fa politica, ma al limite la si studia, e che, alla

fine delle lezioni, si svuota completamente. Per Aristotele sono giorni di gloria: la sua scuola ha un

enorme successo, che presto mette in ombra l'Accademia platonica, decisamente in crisi dopo la

morte del maestro. E tuttavia la fortuna gli gira presto le spalle: nel 323 muore l'imperatore

Alessandro,e ad Atene si rafforza il partito antimacedone, che ha sempre considerato Aristotele un

nemico. E quando viene accusato di empietà, Aristotele è costretto alla fuga, dopo avere affidato la

guida della scuola a Teofrasto. Si reca a Calcide ormai provato nel fisico. Si spegne poco dopo, nel

322, a 62 anni.

Le opere

Gli scritti di Aristotele sono solitamente divisi in due gruppi: gli scritti essoterici (dal greco èxo, che

significa “fuori”), destinati alla libera circolazione al di fuori della scuola, e quelli esoterici (èso,

che significa “dentro”), che contengono gli appunti redatti dal maestro per le sue lezioni. La prima

lista delle opere risale al III secolo a.C.. Si tratta probabilmente del catalogo di una grande

biblioteca antica (quella di Alessandria o quella Liceo di Atene, non è stato mai chiarito), ma il fatto

strano è che non corrisponde a nessuno degli scritti a noi noti. La cosa più probabile è che questa

lista contenesse soprattutto gli scritti andati perduti. Le opere che ci sono pervenute, invece, sono

state raccolte e sistemate da Andronico di Rodi, un filosofo aristotelico del I secolo a. C.. Fino a

quella data erano soprattutto gli scritti essoterici ad essere maggiormente conosciuti. Con

Andronico, la situazione si inverte. Tra le opere essoteriche, forse solo il Protrettico, una

esortazione alla filosofia, è completo. Il fatto è che queste opere, essendo destinate ad un pubblico

esterno alla scuola, danno per scontato diversi fattori, quelli che chi non vive l'epoca in cui

Aristotele scrive non può comprendere appieno. Tuttavia, nel complesso tratta di opere che non

mostrano quella rottura con Platone che diventa invece palese con le opere esoteriche. E sono

proprio queste ultime ad essere raccolte e divise da Andronico in cinque gruppi: 1) Logica; 2)

Fisica; 3) Metafisica (letteralmente “ciò che viene dopo la fisica”. Per Aristotele invece si tratta di

Filosofia Prima; Morale e Politica.

Il pensiero di Aristotele e quello di Platone

Non sono poche le differenze tra Aristotele e Platone. Innanzitutto, Aristotele appartiene alla

generazione successiva a quella di Platone e non nasce ad Atene, ma in una piccola città al confine

della Macedonia, dove il peso delle libertà politiche è infinitamente inferiore a quello che si

riscontra in Atene. Questi due elementi hanno sicuramente influito sul pensiero di Aristotele. Al

tempo di Aristotele, infatti, la crisi non solo di Atene ma di tutte le poleis greche è ormai

inarrestabile. È la Macedonia la forza regionale egemone, destinata ad occupare gran parte del

mondo allora conosciuto, compresa naturalmente la vicina Grecia. Tramonta l'autonomia delle

poleis e il peso che la politica aveva sui suoi cittadini. Le decisioni vengono prese altrove, in

Macedonia, che è tutt'altro che una polis: è un immenso impero. E a guidare questo impero è

proprio Alessandro, educato sin da giovane da Aristotele. La vittoria macedone, la conquista della

Grecia, facilita il ritorno di Aristotele nella città che lo ospitò per venti anni, tutti passati al fianco di

Platone. Ma le differenze, anche caratteriali, tra i due filosofi sono davvero troppe. Aristotele non

risparmierà anche dure critiche al maestro, attirandosi l'ira di non pochi contemporanei, che lo

accusano di essere un ingrato. A tutti questi risponde con una massima passata alla storia: “amicus

Plato, sed magis amica veritas”.

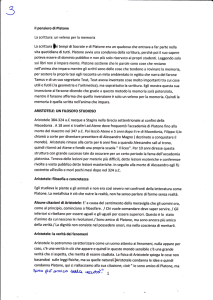

Raffaello, in uno dei suoi dipinti più famosi, La Scuola di Atene, mette ben in evidenza le differenze

tra i due filosofi: Platone ed Aristotele sono al

centro della scena (sullo sfondo gli altri filosofi

dell'antichità, tra cui l'oscuro Eraclito) ed

avanzano insieme. Ma mentre il primo indica il

cielo con il dito, Aristotele con la mano mostra il

piano. Due punti di vista inconciliabili dunque.

E infatti: il maestro ateniese ritiene che le verità

risiedano oltre il cielo, l'Iperuranio, mentre per

Aristotele occorre cercarle proprio in questo

mondo. Lo stagirita di certo non rinuncia alla

ricerca speculativa, ma rimane, per così dire,

sempre con i piedi ben piantati a terra. È un

ricercatore (come lo era suo padre, un medico),

nel senso moderno del termine, che compie

esperimenti di laboratorio, non mancando

tuttavia di offrire ai lettori una spiegazione il più

possibile universale della realtà. Non esistono

misteri in questo mondo e anche i problemi più

complessi possono trovare una soluzione

razionale. È la ragione, dunque, il perno di tutta

la speculazione aristotelica, come lo era, anche

se attraverso altre vie, per Platone. E tuttavia

Aristotele sostiene l'identità di pensiero e

linguaggio e dunque la validità della scrittura,

totalmente screditata, nonostante le sue capacità

letterarie, da Platone.

LE CATEGORIE

La dialettica era per Platone l'unico metodo valido per conseguire la conoscenza della realtà vera,

da cui dipendeva tutto il suo progetto etico e politico. Trattandosi sostanzialmente di una arte della

persuasione, la dialettica necessitava per gli accademici di un metodo corretto di argomentare. Ed è

probabile che proprio ad Aristotele Platone abbia affidato l'incarico di trovare tale metodo.

Insomma, lo stagirita si è occupato della dialettica non tanto nei suoi aspetti ontologici quanto

soprattutto linguistici e questo studio ha influenzato profondamente la sua filosofia e probabilmente

determinato la rottura con tutto l'ambiente platonico.

E tuttavia l'esistenza dei due piani della dialettica era presenta anche in Platone. Quando, per

esempio, si dice che l'idea della Quiete partecipa dell'idea dell'Identico ma non dell'idea del Moto, si

vuole affermare che sul piano del linguaggio la Quiete può essere detta identica (se ne può predicare

cioè l'identità) ma non può essere detta in moto (non se ne può predicare il moto). Ora, sapere

distinguere i rapporti di predicazione corretti da quelli scorretti è il primo passo per imparare a

costruire ragionamenti veritieri e dunque persuasivi. Ed è proprio a questo lavoro che il giovane

Aristotele si dedica nei primi anni della sua presenza ad Atene. Egli va alla ricerca delle possibili

connessioni dialettiche, che chiama “categorie”, cioè predicati. La parola greca categoria rimanda

al verbo kategorèo, frutto della composizione della preposizione katà con il verbo agorèuo. Katà ha

diversi significati, che tuttavia si riconnettono tutti all'idea di un moto, reale o figurato, in direzione

di un certo obiettivo: “verso”, “contro” eccetera. Per cui, poiché agorèuo significa “parlare”,

kategorèo significa “dire male di qualcuno”, vuoi semplicemente per biasimarlo, vuoi per accusarlo

in un contesto pubblico. Non a caso il sostantivo katègoros significa “accusatore”. E tuttavia, se si

elimina questa sfumatura negativa, il termine katègoreo significa semplicemente “dire” verso o in

relazione a qualcuno o qualche cosa. Ecco perché categoria si può tradurre in italiano come

“predicato”: predicare, nella sua accezione grammaticale, significa proprio dire qualcosa di

qualcosa d'altro. Ma la sfumatura ostile di katà non è andata perduta del tutto, come dimostra il

termine “accusativo” che ancora oggi designa uno dei casi contemplati dalle lingue declinabili.

Le categorie, dunque, hanno un evidente rapporto con le asserzioni, sui quali si fondano i

ragionamenti. Categoria è infatti “ogni termine detto senza connessione”, come per esempio

“uomo,” “animale”, “rosso”, “corre”, “in casa” eccetera. Poiché le proposizioni nascono unendo

questi termini, per esempio “uomo corre”, “cane abbaia” eccetera, la prima cosa che deve analizzare

chi vuole studiare le proposizioni sono proprio questi termini semplici: le categorie. La prima cosa

che si nota è che si tratta di “universali”, non indicando alcunché di preciso, non, per esempio, un

tale tipo di uomo o di cane. Si tratta grosso modo dei medesimi “concetti universali” di cui parlava

Platone, e tuttavia Aristotele nota come questi si differenzino non solo per l'ampiezza ma anche per

la qualità. Chiariamo meglio la questione. Prendiamo per esempio i due universali di “animale” e

“uomo”. È evidente la differenza di ampiezza: il primo è più esteso del secondo e lo contiene come

sua specie: tutti gli uomini sono animali ma non tutti gli animali sono uomini. Ma termini o

espressioni come “uomo”, “corre”, “rosso”, “in casa” eccetera presentano anche diversità

qualitative: “uomo” è una cosa o una sostanza, mentre “rosso” una qualità, “corre” una azione, “in

casa” un luogo eccetera. Ebbene, sostanza, qualità, azione, luogo, quantità eccetera sono altrettante

categorie. Secondo Aristotele esistono ben dieci categorie: sostanza, quantità, qualità, relazione,

luogo, tempo, stare, avere, agire, patire. Qualunque termine senza connessione deve appartenere

ad una di queste categorie. A ciascuna categoria è associata una diversa domanda. Per esempio, la

sostanza risponde alla fondamentale domanda “che cosa?”, la quantità alla domanda “quanto?”, la

qualità alla domanda “come?” eccetera. Le dieci categorie vengono denominati anche predicati

universali.

Torniamo però alla questione del rapporto tra “animale” e “uomo”. Entrambi appartengono alla

categoria di “sostanza”, la quale chiede molto semplicemente: “che cos'è?”. La risposta, in questo

cosa, è “o un uomo o un animale”. Ma i due termini, come si è detto, hanno diversa ampiezza.

Ebbene, per Aristotele il termine più ampio è il genere mentre quello meno ampio la specie:

“l'uomo è una specie del genere animale”. Ecco la prima distinzione, il primo passo da compiere per

rispondere alla domanda sulla sostanza. Ma l'analisi non si ferma certo qui. Ci sono, per esempio,

specie dell'uomo, come gli indoeuropei, gli asiatici eccetera, in relazioni alle quali il termine

“uomo”, che era specie di animale, diventa genere; così come ci sono generi dell'animale, come

“essere vivente”, in relazione ai quali il termine animale, che era genere di uomo, diventa specie. Si

crea in tal modo una colonna di termini ordinati dal meno generale al più generale, che stanno

l'uno all'altro in rapporto relativo di genere e specie. In cima a questa colonna sta il termine

provvisto di massima generalità, la sostanza appunto.

Non esistono termini più universali delle categorie: non è possibile cioè trovare un concetto

universale che colga una caratteristica comune di tutte le categorie nello stesso modo in cui il

termine “qualità” coglie la caratteristica comune di tutte le qualità. A dire il vero, però, un termine

più generale ci sarebbe, quello di “essere”, ma Aristotele scarta questa possibilità: l'essere non è

affatto un genere. Perché? Qui il discorso si fa decisamente più complesso e tuttavia è anche

facilmente intuibile: termini come i generi e le specie hanno la loro ragione d'essere nel fatto che

significano qualche cosa di determinata (dicono cioè di che genere o specie è una certa cosa). Se un

termine è sprovvisto di tale capacità non può evidentemente rappresentare un genere. Ed è questo il

caso del termine (generico) “essere”.

Pertanto le categorie indicano differenze originarie e irriducibili. Ben inteso, tali differenze

riguardano non solo il modo in cui noi parliamo delle cose, ma anche il modo in cui esse realmente

sono: le categorie individuano le caratteristiche originarie della realtà. Aristotele sostiene una

sostanziale omogeneità tra il mondo reale e i modi in cui gli enti provvisti di pensiero e linguaggio

lo nominano e lo descrivono. Questo naturalmente non significa che ogni pensiero o discorso sia

sempre vero, bensì che ogni errore può, in linea di principio, essere corretto, perché tra la realtà

delle cose e le nostre facoltà conoscitive non esistono ostacoli naturali.

Analizzando le varie categorie, Aristotele si accorge successivamente di un'altra importante

caratteristica: la categoria della sostanza è in più modi prioritaria rispetto alle altre. Ma che cosa

significa “sostanza”? Il termine deriva dal latino substantia, “ciò che sta sotto”, “sostrato”.

Aristotele però parla più precisamente di ousìa, un termine greco che rimanda ad un significato

meno complesso e che fa riferimento ai bei materiali, alle ricchezze, dunque che possiede una certa

consistenza. E tuttavia già con Platone il termine designa la vera realtà delle cose. Con Aristotele

questo termine subisce un'ulteriore modifica, presentandosi come essenza ovvero come quella cosa

che permane nonostante tutte le sue possibili trasformazioni. Ecco allora spiegata la sua priorità

rispetto a tutte le altre categorie. Rimanendo sul piano linguistico, se voglio costruire una frase

dotata di senso devo per forza ricorrere ad un soggetto. Posso affermare che “l'uomo corre”, non che

“rosso corre”. In questo caso la sostanza è il soggetto, ciò che dà senso alla frase. Dunque la

sostanza sorregge tutte le altre categorie, che si presentano come suoi predicati. Passando al piano

della realtà, le sostanze sono le cose che possono esistere di per sé, mentre le altre categorie sono

solamente suoi attributi o, come le chiama Aristotele, accidenti. L'uomo, dunque, esiste di per sé,

mentre il bianco solo come eventualmente sua qualità. La sostanza è essenza, sostrato o, meglio

ancora, ciò che permane nonostante tutte le possibili trasformazioni di una determinata cosa. Essere

bianchi, neri o rossi di pelle non modifica l'essere umano di un soggetto.

E tuttavia anche la categoria della sostanza ha una sua complessità. Se, infatti, scendiamo nella

colonna dei generi e delle specie, cioè verso il particolare, quale è il predicato ultimo che

incontriamo? Troveremo un termine che non è più generale, ma che nomina un particolare

individuo, per esempio “Socrate”. Ebbene, questo tipo particolarissimo di termine è l'unico che

possa presentarsi sempre come soggetto e mai come predicato, mentre “uomo” può essere sia

soggetto, per esempio “l'uomo è animale”, sia predicato, “Socrate è uomo”; non ha invece senso

dire “uomo è Socrate”. Ora, se la priorità della sostanza rispetto a tutte le altre categorie era data dal

fatto che questa è soggetto, il fatto che la sostanza individuale, cioè “Socrate”, sia “più soggetto”

della sostanza universale fonda la sua priorità nei confronti proprio di quest'ultima: infatti Aristotele

chiama la sostanza individuale (“Socrate”, “Platone” eccetera) sostanza prima e la sostanza

universale (“uomo”) sostanza seconda. Se si passa ancora una volta sul piano della realtà, ne

consegue che la sostanza esiste, per così dire, a maggior diritto delle altre categorie, ma che ciò vale

anche per la sostanza prima nei confronti di quella seconda: qualora non esistessero sostanze

individuali, come Socrate, non esisterebbero né gli attributi interni alla categoria della sostanza

(“uomo”, “animale” eccetera) né quelli esterni (“bianco”, “alto” eccetera). Dunque, l'aspetto

saliente della realtà da cui dipende tutto ciò che a vario titolo può essere detto reale è l'ente

individuale e questo rappresenta un salto notevole rispetto alla visione totalizzante della filosofia di

Platone, dove l'individuo scompariva davanti all'intero, come per esempio nello Stato ideale della

Repubblica. È dunque proprio a partire dallo studio della dialettica platonica, nel tentativo di

definirla nei suoi aspetti linguistici, che si consuma la rottura tra Aristotele e Platone. Per

quest'ultimo, infatti, l'aspetto determinante della realtà è dato dagli enti universali, cioè dalle idee,

non da quelli individuali: le cose sensibili sono quello che sono, sia pure in modo imperfetto, nella

misura in cui partecipano delle idee, che costituiscono la loro causa. Aristotele concorda nel ritenere

gli universali come unici oggetti della conoscenza intellettiva, ma questi esistono solamente come

attributi delle cose individuali e non viceversa. Dunque l'errore di Platone – sostiene Aristotele – sta

nell'avere dedotto dal principio ineccepibile secondo cui la vera conoscenza è quella dell'universale

la conseguenza erronea che ciò debba comportare l'esistenza dell'universale come oggetto

indipendente e superiore agli enti particolari, rovesciando il corretto ordine delle cose. Ben inteso,

anche per Aristotele la struttura piramidale va dal particolare all'universale, dal molteplice

all'unitario e tuttavia il processo di unificazione non supera mai le categorie: non esiste cioè il

genere dell'essere. Per Platone, al contrario, il processo è completo e porta ad un termine unitario e

supremo come l'idea del Bene. Aggiungendo che per Platone ciò che è uno e universale è essere a

maggior titolo di ciò che è particolare e molteplice, ne consegue che l'essere vero è uno e dunque

l'esistenza del molteplice, che è meno essere dell'uno, si può spiegare solo introducendo il nonoessere come causa, il che è assurdo, perché il non-essere non può essere causa di nulla, come

giustamente sostiene Aristotele.

La critica dello stagirita al maestro è, come si può notare, serrata e giunge al culmine con il famoso

argomento del terzo uomo. Perché Platone afferma che esistono le idee? Perché nota somiglianze

tra certe cose sensibili, ad esempio tra le cose belle, e ne deduce l'esistenza dell'idea della Bellezza.

Ma se l'idea della Bellezza esiste proprio come un oggetto, anch'essa sarà una “cosa bella”. Si crea

cioè, secondo Aristotele, un nuovo insieme di “cose belle”, comprendente sia le cose belle sensibili

sia quella “cosa bella” che è l'idea stessa della Bellezza. Ma se questo è vero – e logicamente lo è –

allora è necessario porre una terza bellezza (o una seconda idea di bellezza) per rendere ragione

della qualità della bellezza stessa, che è patrimonio comune delle cose belle sensibili e della (prima)

idea di Bellezza e così all'infinito.

Il discorso aristotelico culmina nella teoria della conoscenza. L'uomo come conosce quello che

circonda? Anche qui il salto rispetto a Platone è notevole. Lo stagirita sostiene infatti che tutto abbia

inizio con i sensi: sono loro a cogliere l'oggetto, trasmettendo un flusso di informazioni al cervello.

E tuttavia la conoscenza è per Aristotele sempre dell'universale e mai del particolare: occorre di

conseguenza cogliere la vera essenza delle cose, spogliare l'oggetto dei suoi aspetti accessori, dei

suoi “accidenti” per giungere all'universale. Che una determinata persona decida di colorarsi i

capelli di rosso o di azzurro, non ne cambia la sostanza. Nemmeno se, malauguratamente, dovesse

perdere una gamba o la vista. Ciò che fa di quella persona un soggetto unico tra quelli della sua

specie (quello degli esseri umani, che, in quanto tali, possiedono la ragione) sarà un determinato

carattere, una determinata personalità, taluni particolari che lo rendono, appunto, unico. Partendo

dalle considerazioni più generali, cioè, si vanno gradualmente eliminando gli accidenti fino a

giungere all'individuo concreto, alla sostanza prima. Il processo di “espoliazione” non è affatto

figurato. Se vogliamo individuare cosa fa di un uomo un uomo e di una donna una donna, dobbiamo

letteralmente spogliarli fino a metterne in luce i loro organi genitali (e, per Aristotele, come

vedremo, anche il loro potenziale produttivo).

LA LOGICA

Aristotele distingue le scienze in tre grandi gruppi: 1) Scienze teoretiche, che hanno per fine la

conoscenza e cioè Fisica, Filosofia Prima e Matematica; 2) Scienze pratiche, che hanno per fine

l'azione e cioè Etica e Politica; 3) Scienze Poietiche o produttive, che hanno per fine il produrre e

cioè Poetica, Retorica e tutte le tecniche artigianali. Come si vede, non compare la Logica. Come è

possibile che il filosofo che viene universalmente riconosciuto come il creatore della Logica non

consideri questa una scienza? Il fatto è che per Aristotele la scienza si rivolge a qualche cosa, a un

determinato genere di realtà, mentre la Logica non si rivolge a nulla, ma studia, in via preliminare, i

metodi e gli strumenti di cui le scienze si servono nel loro lavoro. Di qui il titolo di Organon, ossia

“strumento”, che è stato attribuito all'insieme degli scritti di logica. Insomma, la logica non è

scienza poiché è la condizione di ogni scienza possibile.

Della Logica fa parte anche la teoria delle Categorie, cioè lo studio degli elementi primi di un

discorso. Il passo successivo è costituito dallo studio delle proposizioni, i cui termini sono connessi

tra loro. Non tutte le proposizioni interessano la scienza, ma solamente le cosiddette asserzioni,

cioè quelle che affermano o negano un certo stato di cose e che dunque possono essere solamente o

vere o false. Le proposizioni non assertorie, come le domande, le preghiere, le esortazioni, non sono

soggette a tale criterio di verità/falsità e dunque non interessano la logica (e quindi nemmeno la

scienza). Le asserzioni si distinguono in base al duplice criterio della qualità e della quantità.

Secondo la qualità le asserzioni possono essere affermative o negative; secondo la quantità possono

essere universali (“tutti gli uomini sono mortali”), particolari (“qualche uomo è greco”), singolari

(“Socrate è mortale”). Ma le asserzioni singolari non interessano la scienza poiché non esiste

scienza degli enti individuali. Combinando i due criteri suddetti si originano dunque quattro tipi

diversi di proposizioni: universale affermativa (UA: “tutti gli uomini sono mortali”), universale

negativa (UN: “nessun uomo è mortale”), particolare affermativa (PA: “qualche uomo è greco”),

particolare negativa (PN: “qualche uomo non è greco”). Aristotele ha determinato le relazioni che

sussistono tra questi quattro generi di proposizioni, che verranno successivamente schematizzate

dalla logica medievale mediante il cosiddetto “quadrato degli opposti”:

UA

UN

CONTRARIE

possono essere entrambe false;

non possono essere entrambe vere

S

U

B

O

R

D

I

N

A

T

A

PA

CONTRADDITORIE

se UN è falsa PA è vera e viceversa;

se UA è falsa PN è vera e viceversa

S

U

B

O

R

D

I

N

A

T

A

CONTRARIE

possono essere entrambe vere;

non possono essere entrambe false

PN

Rapporto di contraddizione: se è vero che “tutti gli uomini sono mortali” (UA) allora è

necessariamente falso che “qualche uomo non sia mortale” (PN); se è vero che “tutti gli uomini non

sono immortali” (UN) allora è necessariamente falso che “qualche uomo è immortale”.

Rapporto di contrarietà: “tutti gli uomini sono mortali” (UA); “tutti gli uomini non sono mortali”:

possono essere entrambe false, ma non tutte e due vere; “qualche uomo è mortale” (PA); “qualche

uomo non è mortale” (PN): possono essere entrambe vere, ma non entrambe false

Rapporto di subordinazione: nell'affermazione “tutti gli uomini sono mortali” (UA) è compresa

l'affermazione “qualche uomo è mortale” (PA); nell'affermazione “tutti gli uomini non sono

immortali” (UN) è compresa l'affermazione “qualche uomo non è mortale” (PN).

La combinazione di più proposizioni in una argomentazione dà vita al sillogismo (dal greco syn,

“con”, e logismòs, “calcolo”, “ragionamento”): si tratta di un ragionamento in cui, date alcune

premesse, ne consegue con forza di necessità una conclusione, nella forma di una proposizione

assertoria. Il sillogismo-tipo studiato da Aristotele ha sempre due premesse, l'una chiamata

premessa maggiore e l'altra premessa minore. Le proposizioni a loro volta sono composte di

termini, che nel sillogismo formato da due premesse sono tre: soggetto, predicato e termine

medio. Quest'ultimo, di fondamentale importanza nella logica aristotelica, compare nelle premesse

ma scompare nella conclusione: è il mezzo mediante il quale il soggetto e il predicato vengono

collegati per dare origine all'asserzione conclusiva, come avviene nell'esempio che segue:

Tutti gli uomini sono animali

Tutti i greci sono uomini

Tutti i greci sono animali

Il termine “greci” è il soggetto, il termine “animali” è il predicato, mentre il termine medio è

“uomini”.

Aristotele distingue i sillogismi in tre figure, in base al fatto che il termine medio nelle due

premesse sia soggetto o predicato. L'esempio precedente è un sillogismo di prima figura in cui il

termine medio è soggetto nella premessa maggiore e predicato in quella minore. Nel sillogismo di

seconda figura, invece, il termine medio è predicato in entrambe le premesse, mentre nel

sillogismo di terza figura è in entrambe le premesse soggetto.

La validità di un sillogismo dipende dalla natura delle sue premesse. Nell'esempio precedente sia le

premesse sia le conclusioni sono proposizioni universali affermative. Quello che segue, invece, è di

natura ben diversa:

Qualche uomo è pittore

qualche uomo è greco

qualche greco è pittore

Si tratta di un sillogismo non valido, anche se le proposizioni sono vere. Infatti, è logicamente

possibile che nel gruppo particolare di uomini che sanno dipingere non sia compreso alcun greco. E

tuttavia il fatto che il sillogismo sia valido non significa ancora che le sue conclusioni siano vere. Se

le premesse sono false, infatti, il ragionamento risulterà necessariamente sbagliato. Occorre di

conseguenza distinguere tra la correttezza formale e la verità del contenuto di un sillogismo.

Aristotele afferma che il sillogismo è scientifico (o deduttivo) solo quando si basa su premesse,

ossia su asserzioni riguardo alla natura delle cose vere e prime. Vere e prime sono quelle

proposizioni le quali, in rapporto alle loro conseguenti, sono più universali e al tempo stesso

necessarie, perché ne individuano la causa. Quando diciamo, per esempio, che “il bosco è bagnato

perché ha piovuto”, indichiamo al tempo stesso un rapporto causale tra due eventi e un rapporto di

implicazione tra due proposizioni (la proposizione “ha piovuto” è prima in rapporto alla

proposizione “il bosco è bagnato”). E tuttavia il problema è come trovare le premesse prime. Non

aiuta certo ricavarle da un altro sillogismo, perché dovremmo dimostrare di nuovo la verità delle

sue premesse, innescando così un rimando all'infinito, uno sterile processo circolare. Occorrono

invece dei principi, i quali si dividono in principi propri di ciascuna scienza e principi comuni

a tutte le scienze o a più di una scienza (assiomi). I primi sono ipotesi e definizioni. Le ipotesi

costituiscono l'affermazione dell'esistenza degli oggetti di cui una scienza si occupa. Per tale motivo

non fanno parte della scienza vera e propria, ma si ricavano dall'evidenza. Ad esempio, l'ipotesi da

cui parte la fisica è che esistano sostanze mobili, ma la fisica prende questo dato dall'esperienza,

non ha il compito di dimostrarlo. Molto più importanti le definizioni, come per esempio “l'uomo è

animale razionale”. La definizione dice che cosa un oggetto veramente è, ossia la sua essenza,

menzionando il genere prossimo in cui esso rientra e poi la differenza che lo distingue dalle altre

specie appartenenti al medesimo genere: “l'uomo è animale (genere prossimo) razionale

(differenza specifica)”. Tanto il genere quanto la differenza specifica, così come il soggetto da

definire, sono termini universali. Ma poiché per Aristotele gli universali non esistono separatamente

dalla realtà sensibile, quale è il procedimento mediante il quale la mente umana perviene ad isolarli

e a riconoscerli? L'induzione. Si dice induzione qualunque processo che muova dal particolare

verso l'universale. Tutti gli animali sono dotati di sensazione e alcuni possiedono anche la memoria.

Ma mentre gli animali hanno solamente i ricordi singoli e disorganici, gli uomini sono in grado di

accumulare molti ricordi della stessa cosa per costituire l'esperienza, la quale, a sua volta, è la base

per la nascita del concetto universale. Se, per esempio, ho avuto più volte la sensazione del

“rosso”, la memoria mi permette di conservare e unificare questi ricordi in un unico concetto, il

“colore rosso” appunto. Le definizioni, dunque, dovrebbero rappresentare le premesse della scienza,

mentre il sillogismo la sua esecuzione. E tuttavia Aristotele non procede in questo modo. Egli usa

regolarmente non già il sillogismo scientifico ma il sillogismo dialettico, che, a differenza del

primo, si fonda su premesse non vere e prime ma solamente probabili: gli èndoxa. Con questo

termine lo stagirita indica le opinioni già espresse da altri uomini che meritano di essere prese in

considerazione o perché largamente sostenute o perché accolte dalle persone più autorevoli. La

ragione che spinge Aristotele a sostenere questo tipo di ragionamento, in luogo di quello scientifico,

dipende probabilmente dal fatto che all'atto pratico è davvero impossibile reperire premesse che

siano davvero vere e prime. Questo è il limite della deduzione, che si ripercuote su tutto il metodo

induttivo. Se possediamo premesse assolutamente vere, potremmo ricavarne deduttivamente delle

conclusioni da esse implicati, che arricchirebbero la nostra conoscenza della realtà. Poiché,

viceversa, ciò non accade, siamo costretti a dipendere totalmente dall'esperienza. E tuttavia

l'esperienza per Aristotele è rappresentata da tutto il materiale già raccolto ed elaborato in forma di

proposizioni particolarmente autorevoli, gli èndoxa appunto. Ma torniamo ai sillogismi.

È possibile raffigurarli graficamente (come in figura 1) tenendo sempre ben presente che esistono

solo quattro tipi di proposizioni valide e cioè:

Universale affermativa (A) “Tutti i P sono Q” (“Ogni P è Q”)

Universale negativa (E) “Tutti i P non sono Q” (“Nessun P è Q”)

Particolare affermativa (I) “Qualche P è Q” (“Esiste un P che è Q”)

Particolare negativa (O)“Qualche P non è Q”(“Esiste un P che non è Q”)

Negli ultimi due ultimi casi si sono evidenziati con dei punti neri alcuni elementi che appartengono

agli insiemi. Va infatti tenuto presente che, in generale, può anche verificarsi il caso in cui l’insieme

dei P o l’insieme dei Q (o entrambi) risultino vuoti (può infatti non esserci alcun individuo che

verifica la proprietà P o la proprietà Q).

Definizione 1: Un sillogismo è un’inferenza costituita da due premesse e una conclusione le quali

sono tutte e tre proposizioni di uno dei quattro tipi evidenziati in precedenza. Le due premesse

devono avere una proprietà in comune e nella conclusione figurano le altre due proprietà presenti

nelle premesse. Un esempio di sillogismo in cui le premesse e la conclusione sono tutte e tre

universali affermative è il seguente:

Tutti i liguri sono italiani

Tutti gli italiani sono europei

Tutti i liguri sono europei

Qui intervengono tre proprietà (“essere ligure”, “essere italiano”, “essere europeo”, che indichiamo

con P, Q, R rispettivamente) di cui una (“essere italiano”), detta termine medio, è comune alla due

premesse e le altre due intervengono ciascuna in una sola delle due premesse e nella conclusione

(anche nel seguito indicheremo Q la proprietà comune alle due premesse e P e R le altre due, che

figurano nella conclusione). Un sillogismo è corretto se e solo se la conclusione è conseguenza

logica delle premesse, ossia se la verità delle premesse implica quella della conclusione (non può

darsi il caso che le premesse siano vere e la conclusione falsa). La correttezza del sillogismo può

essere dimostrata utilizzando ancora una volta i diagrammi. Rappresentiamo in uno stesso

diagramma gli insiemi P, Q, R dei liguri, degli italiani e degli europei in modo che siano verificate

le premesse (ossia con l’insieme P contenuto nell’insieme Q e l’insieme Q contenuto nell’insieme

R):

Ne segue che l’insieme dei P è contenuto nell’insieme degli R. In altri termini, rappresentando le

due premesse si ottiene una rappresentazione della conclusione. Quindi, dalla verità di “Tutti i P

sono Q” e “Tutti i Q sono R” segue quella di “Tutti i P sono R”, e il sillogismo è corretto.

L’inferenza è corretta anche se non vi sono oggetti che soddisfano le proprietà P, Q, R.

Il metodo dei diagrammi è applicabile a (quasi) tutti i sillogismi. Vediamone alcuni.

Esempio 1:

Nessun Q è P

Tutti gli R sono Q

Nessun R è P

Graficamente:

di conseguenza:

Il sillogismo è anche questa volta corretto.

Passiamo a due esempi più complessi:

Esempio 2a:

Tutti i Q sono P

Qualche R è Q

Qualche R è P

Esempio 2b:

Nessun Q è P

Qualche R è Q

Qualche R non è P

Graficamente:

Anche in questo caso si tratta di sillogismi corretti.

Esempio 3.

Tutti i P sono Q

Qualche R è Q

Qualche R è P

In questo caso il sillogismo non è corretto. Infatti:

Dalla ipotesi che l’insieme P è contenuto in Q e che R interseca Q non segue che R interseca P. Per

esempio, dall'affermare che “Tutti gli uomini portano i pantaloni” e che “Qualche donna porta i

pantaloni” non segue affatto che “Qualche donna è uomo”.

Esempio4:

Tutti i Q sono P

Tutti i Q sono R

Qualche R è P

Non è un sillogismo corretto:

In questo caso occorre non lasciarsi trarre in inganno dalla figura (a dimostrazione del fatto che

questo metodo non è infallibile): Q è infatti contenuto sia in P, sia in R, ma questo non implica che

P e R si intersechino. Infatti Q può anche essere vuoto. Ad esempio, sono vere entrambe le

proposizioni “Tutti i liguri nati a Torino sono alti” e “Tutti i liguri nati a Torino sono bassi” in

quanto non esiste alcun ligure nato a Torino (si ricordi che un condizionale con antecedente falso è

vero e quindi sono entrambe vere: “Per ogni x, se x è un ligure nato a Torino, allora x è alto” e “Per

ogni x, se x è un ligure nato a Torino, allora x è basso). Tuttavia da esse non si può dedurre “Vi è

qualcuno che è alto e basso”, che è evidentemente falsa.

Ricapitolando, il sillogismo non è mai vero né mai falso, ma solamente o corretto o scorretto, ha,

dunque, una validità solamente formale. Per esempio, il sillogismo che segue è corretto dal punto

di vista formale, ma non ovviamente dal punto di vista reale:

Gli asini hanno le ali

Marco è un asino

Marco ha le ali

E' evidente, in questo caso, l'errore di avere scelto delle premesse non vere. E tuttavia il discorso, il

ragionamento, è comunque formalmente corretto, come anche quello che segue:

Tutti i camini fumano

Mio nonno fuma

Mio nonno è un camino

Vi sono alcune ragioni che determinano un risultato “cattivo” o inadeguato:

1. Premesse false

Se le premesse sono false (come nei due esempi precedenti), anche un ragionamento formalmente

corretto non potrà mai giungere ad una conclusione vera e fondata. Di fronte ad un argomento

dubbio, perciò, dovremo valutare sempre con cura il valore di verità delle sue premesse. Non di

rado nei ragionamenti alcune premesse rimangono implicite, cioè non vengono espresse. In questo

caso, prima di procedere con l’analisi, sarà necessario rendere esplicite tutte le premesse.

2. Inferenze errate

Un argomento, pur partendo da premesse vere, non ci condurrà ad una conclusione valida se

contiene delle inferenze errate, cioè se non rispetta le leggi fondamentali della logica. Dovremo

quindi assicuraci che il passaggio dalle premesse alla conclusione sia corretto e ben giustificato.

3. Argomento inappropriato o emozionale

Un buon argomento, corretto e con premesse vere, potrebbe essere comunque inadeguato al

contesto, cioè dimostrare una conclusione che non è rilevante in riferimento al tema di cui si sta

discutendo; oppure, invece di coinvolgere la nostra sfera razionale, potrebbe far leva sulle nostre

reazioni emotive.

Entriamo nel particolare e vediamo quali sono gli errori più comuni nella formulazione di un

sillogismo.

Argomenti fallaci nell'espressione

a)

Ambiguità semantica (equivocazione)

Si tratta dell'attribuzione di differenti significati ad un medesimo termine. Come per esempio

quando affermiamo che:

Tutto ciò che corre ha i piedi, il tempo corre, il tempo ha i piedi

E' evidente in questo caso l'errata attribuzione sia della “corsa” applicata al tempo (si tratta ifnatti di

un modo dire, di un detto popolare) sia il fatto che tutto ciò che corra sia necessariamente dotato di

“piedi”.

b)

Ambiguità sintattica (anfibolia)

L'ambiguità può riguardare non solo una singola parola ma una intera frase. Per esempio,

l'espressione “desidero la prigione dei miei nemici” non è affatto chiara. Che cosa si desidera

effettivamente, la prigione in cui sono rinchiusi i miei nemici oppure vedere i miei nemici in

prigione? Simili ambiguità possono portare a ragionamenti fallaci come quello che segue:

Tutto ciò che è di Luca è da lui posseduto; questo disco è di Luca; questo disco è posseduto da

Luca

c)

Vaghezza

Un termine è vago quando non presenta confini precisi circa il suo significato. Nella vita di tutti i

giorni questo non è un problema: si usano comunemente termini come “ricco” o “povero” senza

preoccuparsi di stabilire con precisione quale sia la soglia per essere incluso nel primo o nel

secondo insieme. Ma nel sillogismo questo porta a non pochi problemi, come mostra l'esempio che

segue:

Un singolo chicco di grano non è un mucchio e se io aggiungo a qualcosa che non è un mucchio un

solo chicco di grano non posso ottenere un mucchio e così se ne aggiungo un altro eccetera.

d)

Accenti o enfasi

Tale fallacia si ottiene quando si sottolinea, evidenzia, cela o nasconde un termine o parte di una

frase, suggerendo una interpretazione della proposizione diversa dal suo significato letterale.

Prof, io questa volta ho studiato

Argomenti razionalmente irrilevanti

Sono quegli argomenti che, invece di dimostrare la veridicità o la falsità di una tesi, spingono ad

accettarla o a rifiutarla facendo leva sulle nostre emozioni. Si tratta di argomenti molto diffusi, sia al

tempo di Aristotele sia (o forse anche più) oggi.

a)

Argumentum ad verecundiam (appello all'autorità)

Si fa appello al timore reverenziale (verecundiam) nei confronti dell'autorità. Di per sé il ricorso ad

una autorità non costituisce una fallacia – d'altro canto lo stesso Aristotele fonda i sillogismi sugli

èndoxa – ma in questo caso l'errore sta nel ricorso ad una autorità non appropriata. È un argomento

tornato molto di moda nella nostra società.

•

•

La tv ha detto che la criminalità è in aumento; quindi sono falsi i dati che indicano

esattamente il contrario

Ieri quel noto politico ha sostenuto che la teoria evoluzionistica di Darwin è errata, quindi

sono tutti da buttare i libri che ne sostengono la validità

Nel primo caso la fallacia sta nel ricorrere ad un mezzo, quello televisivo, che non rappresenta una

autorità in quel campo, che dovrebbe essere di competenza del ministero degli Interni o delle forze

di polizia o degli studiosi del settore. Anche nel secondo caso si ricorre ad una autorità in modo

inappropriato: il fatto di essere politico non garantisce di per sé la validità di un argomento, come

invece dovrebbe accadere con i libri scritti da esperti del settore.

b) Argumentum ad populum (appello alla maggioranza)

In una società massificata come la nostra è forse l'argomento che va per la maggiore. È il noto

ricorso al si dice:

•

•

•

Se così tante persone credono all'esistenza di Dio, allora sarà vero

Se la maggioranza degli Stati americani ricorre alla pena di morte, significa che è efficace

E' noto a tutti che il cibo italiano è migliore

c)

Argumentum ad baculum (ricorso alla paura)

Per convincere qualcuno della validità di una tesi si fa spesso ricorso ad una minaccia, lo si

spaventa o si ricorre addirittura alla forza (Baculum significa non a caso “bastone”).

•

•

Hai visto cosa succede a chi la pensa come te?

È necessario affermare l'esistenza di Dio, altrimenti non sarebbe possibile alcuna legge

•

morale e la vita degli uomini scivolerebbe nel caos

Se riconosciamo le coppie di fatto, dove andremo a finire? Nessuno avrà più voglia di fare

figli e così la nostra civiltà scomparirà

La prima affermazione è piuttosto ricorrente: si spaventa chi ha una posizione ben precisa (una idea

politica, religiosa, una visione del mondo piuttosto fuori dagli schemi solitamente) paventando le

più nefaste conseguenze, dall'isolamento alla punizione, passando dal carcere o addirittura alla

morte. Chi parla non necessariamente condanna tali posizioni, ma di fatto le depotenzia, invitando

l'interlocutore ad abbandonarle.

La seconda è anch'essa tornata molto di moda (la frase è stata pronunciata in un programma

televisivo da un politico italiano): si presuppone che solo chi crede in dio possegga una morale tale

da potere evitare il caos, dimenticando, per esempio, le innumerevoli guerre di religione che ancora

oggi insanguinano il mondo.

La terza affermazione (anch'essa pronunciata da un politico nel corso di una trasmissione televisiva

– e questo conferma il legame tra questo argomento e i precedenti) sottintende che chi non si sposa

non ha alcuna intenzione di fare figli. Si tratta naturalmente di un grossolano errore: non è la

certificazione del matrimonio ad aumentare la fertilità delle coppie (per non parlare della felicità),

come mostrano gli indici demografici delle metropoli occidentali, dove le coppie di fatto sono di

numero superiore a quelle “ufficiali”, tutti in sensibile aumento.

d)

Argumentum ad hominem (contro la persona)

In questo caso è l'interlocutore in quanto tale, come persona, ad essere contestato. Si tratta di un

attacco diretto, personale.

•

•

Non ha alcun senso parlare con te della guerra in Iraq: si sa che sei un pacifista sfegatato

Non ha alcun senso parlare con te della pace: si sa che sei un guerrafondaio sfegatato

e) Argumentum ad hominem “tu quoque” (“proprio tu!”)

E' una variante della precedente. Si nega la validità di una posizione denunciando lacoerenza

dell'interlocutore.

•

•

Il mio medico sostiene che devo smettere al più presto di fumare. Parla proprio lui, che si

fuma un pacchetto al giorno di sigarette!

I miei genitori non vogliono che torni tardi la sera. Parlano proprio loro, che quando erano

giovani sono scappati di casa

Argomenti logicamente scorretti

Si tratta di argomenti che, pur non facendo appello a fattori emozionali, presentano tuttavia qualche

“errore”. Si tratta, più precisamente, di “fallacie argomentative”

a)

Petitio principii

Consiste nell'assumere nelle premesse (implicitamente o esplicitamente) la tesi che si intende

dimostrare. Ma in tal modo non si dimostra proprio nulla.

•

•

•

Dio esiste perché lo dice la Bibbia e la Bibbia non può mentire perché è stata scritta da

Dio, che essendo buono non mente mai

Marta mi ha detto che sono la sua migliore amica. Sono sicura che sia vero, in quanto

nessuna ragazza mentirebbe alla sua migliore amica

Se duplicare i Cd non fosse illegale, allora non sarebbe proibito dalla legge

b)

Ignoratio elenchi

Si presenta quando un argomento proposto, pur presentando premesse vere, giunge a conclusioni

che nulla hanno a che fare con ciò di cui si sta discutendo: si tratta cioè di un argomento non

appropriato al contesto (detta anche “conclusione non pertinente”). In sostanza, un simile

argomento prova qualcosa di diverso da ciò che si vuole dimostrare

I calciatori italiani sono i migliori al mondo. Lo dimostra il fatto che vengono pagati molto di più

di quelli di altri campionati

c)

Uomo di paglia

Si tratta di una variante della precedente, che si presenta spesso quando in un dibattito qualcuno

cerca di confutare il proprio interlocutore distorcendo la sua posizione, rendendola agli occhi dei

presenti assurda.

•

•

Tu dici di volere ridurre le spese militari. Ma ti rendi conto? In un simile contesto

internazionale rischiamo di essere invasi in ventiquattro ore!

Vuoi che gli immigrati possano votare? E così poi la violenza dilagherà in tutto il paese!

Anche in questo caso si tratta di atteggiamenti piuttosto diffusi. Non si nega la validità delle

posizioni espresse (da entrambi gli interlocutori), ma si distorce il la posizione di uno dei due,

modificandone il senso.

d)

Argumentum ad ignoratiam

Un altra fallacia molto comune: si sostiene la validità di una tesi semplicemente perché, fino ad ora,

non è stata ancora confutata.

•

•

Quell'uomo politico è sicuramente una persona onesta: non ha mai ricevuto una

comunicazione giudiziaria!

Gli extraterrestri esistono, come dimostra il fatto che nessuno è riuscito a smentirne

l'esistenza

e)

Falsa disgiunzione o falso dilemma

Ancora una fallacia molto comune: si presentano come alternative due o più opzioni, costringendo

l'interlocutore a sceglierne una. La fallacia consiste nel fatto che la scelta è obbligata. In realtà le

opzioni sarebbero molte di più, ma chi mette in atto tale atteggiamento le nasconde più o meno

consapevolmente.

•

•

Non abbiamo scelta: o riduciamo le spese per scuola o sanità o il deficit pubblico si

ingrosserà a dismisura

Vogliamo schierarci o no per la difesa delle radici cristiane dell'Europa o vogliamo invece

consegnare il continente ai musulmani?

Si tratta in entrambi i casi di argomenti tratti da trasmissioni televisive nostrane dunque reali.

Nel primo caso la scelta appare davvero obbligata: chi rischierebbe la bancarotta dello Stato? E

tuttavia ci sono altre opzioni, volutamente (in questo caso) nascoste. Nello specifico caso italiano a

cui l'esempio si riferisce, si potrebbe combattere l'evasione fiscale, che costa alle casse dello Stato

circa 200 miliardi di euro ogni anno, vale a dire quanto cinque finanziarie.

Nel secondo caso si potrebbe naturalmente rispondere che le radici dell'Europa risiedono soprattutto

nei principi di tolleranza che si sono imposti nel tempo proprio contro l'intolleranza religiosa delle

varie componenti della cristianità oppure che il cristianesimo, nelle sue tante sette, può essere

interpretato come tolleranza, solidarietà ed amore del prossimo.

f)

Questione complessa o domanda composta

E' il converso della fallacia precedente. Per costringere l'interlocutore ad accettare la propria tesi, la

si presenta come indissolubilmente congiunta ad un'altra che gode di ampia condivisione (ennesimo

ricorso all'argumentum ad populum).

•

•

Sei favorevole alla tolleranza religiosa e quindi anche alle vignette contro l'Islam o il Papa?

Il poliziotto chiese: “dove hai messo la refurtiva”?

Il primo argomento è naturalmente mal posto. Sostenere la validità della tolleranza religiosa non

significa necessariamente difendere chi sbeffeggia le religioni.

Nel secondo caso si presuppone che l'interlocutore abbia effettivamente rubato qualche cosa prima

che tale reato venga dimostrato.

g)

Composizione

La fallacia di composizione si presenta quando si attribuisce al tutto una proprietà che appartiene

solo ad una parte oppure ad un singolo elemento che ne fa parte.

•

•

•

E' noto che i rom rubano. Dunque i rom sono un popolo di ladri

Tutti i pezzi di legno che compongono questa chitarra sono di qualità; quindi questa

chitarra è senza dubbio di qualità

Gli atomi sono invisibili; i gatti son fatti di atomi; i gatti sono invisibili

La proposizione che più di tutte mostra la fallacia di tale argomento è sicuramente il secondo. Il

fatto che un chitarra sia stata creata con ottimo legno non implica affatto che sia anche di ottima

qualità. In questo caso si salta un passaggio fondamentale: il lavoro. Tutti i pezzi della chitarra,

infatti, potrebbero esser stati assemblati in maniera non impeccabile.

h)

Divisione

E' speculare rispetto alla fallacia precedente. In questo caso, infatti, le proprietà che appartengono al

tutto vengono applicate alle parti o ai singoli.

•

Gli Indiani d'America stanno scomparendo. Tu sei un Indiano d'America. Tu stai

scomparendo

Le poste italiane sono allo sfascio. Inevitabile, dato che tutti i postini sono degli sfaticati

•

•

In questo caso l'espressione più esaustiva è la prima, un sillogismo formalmente corretto ma che

porta a conclusioni errate anzi assurde.

La seconda è una fallacia piuttosto comune: posto infatti che sia vero che tutti i postini siano degli

sfaticati (il che è comunque impossibile da dimostrare), le poste italiane non si esauriscono nel

lavoro dei postini

Alcune regole per un corretto sillogismo

In linea di massima (ma non necessariamente), per un corretto sillogismo, occorre seguire queste

poche regole per evitare di cadere nelle fallaci argomentative e in altri errori.

1.

Devono essere presenti solamente tre termini (premessa maggiore, premessa minore e

termine medio)

2.

Il termine medio e la premessa maggiore devono essere distribuiti in modo uguale nelle

premessa come nelle conclusioni1

1 Un termine è distribuito in una proposizione quando ciò che viene detto si riferisce a tutti gli oggetti indicati da quel

termine. Prendiamo l'asserzione: “Tutti gli S sono P”. Il termine S è distribuito, in quanto l'enunciato dice qualcosa

che vale per tutti gli S. Il termine P, invece, non lo è, poiché non stiamo prendendo in considerazione tutti gli P, ma

3.

Il termine medio non deve mai essere presente nella conclusione

4.

Il termine medio deve essere distribuito in almeno una delle due premesse

5.

Da due premesse negative non segue alcuna conclusione

6.

Da due premesse affermative segue una conclusione affermativa

7.

Da due premesse particolari non segue alcuna conclusione

8.

Se una delle premesse è negativa, la conclusione dovrà essere negativa; se una delle

premesse è particolare, la conclusione dovrà essere particolare.

Conclusioni

Il metodo ordinario utilizzato dalla scienza prenderà le mosse da una serie più o meno accurata di

descrizioni dell'esperienza (gli èndoxa), per poi ragionarvi sopra con lo scopo di decidere quali sono

le migliori, ossia quelle che più difficilmente possono essere confutate dal ragionamento. Tale

metodo è evidentemente più debole di quello deduttivo utilizzato dal sillogismo scientifico, perché

né le premesse di partenza (èndoxa) né le conclusioni raggiunte possono essere considerate vere in

modo assoluto. Ma in certi casi consegue un altissimo valore dimostrativo. Ciò accade in particolare

quando su un dato problema si riesce a individuare la rosa completa delle possibili soluzioni e si

perviene ad escluderle tutte tranne una. In questo caso la proposizione che esprime questa soluzione

può ritenersi praticamente dimostrata. Non sembrerà strano, sulla base di quanto detto, che l'unico

vero ambito di applicazione del sillogismo scientifico sia quello delle scienze matematiche, ossia

quel settore di ricerca i cui oggetti sono sprovvisti di materia e l'induzione non è di nessuna utilità.

Per esempio, per stabilire con certezza assoluta che 2+2=4 non c'è alcun bisogno di raccogliere un

numero illimitato di casi, perché la necessità del risultato è ben visibile anche in una singola

operazione.

Sembra assodato che Aristotele prevedesse di utilizzare il procedimento deduttivo come strumento

di controllo ed insegnamento. Una volta che la scienza ha elaborato dialetticamente i suoi contenuti,

può essere utile verificare la tenuta del quadro complessivo che ne risulta, mostrando che le

conoscenze raggiunte si implicano logicamente l'una con l'altra. Inoltre, presentare la materia in

questa forma organica e strutturata è molto efficace nel momento in cui non si tratta più di edificare

la scienza, ma di insegnarla. La dialettica, dunque, è per Aristotele il metodo ordinario di quasi tutte

le scienze. Ma il suo significato ed il suo uso sono ancora più ampi: in generale è chiamato

dialettico qualunque ragionamento diverso da quello deduttivo. In questo senso Aristotele a volte

sembra considerare dialettico anche il ragionamento induttivo e in generale chiama dialettiche tutte

le forme argomentative che coinvolgono più generi, mentre il sillogismo scientifico si muove

sempre all'interno di una stessa colonna, articolata in generi e specie. Questo è il motivo per cui la

dialettica è l'unico procedimento adatto a dimostrare gli assiomi, ossia quei principi che sono

comuni a più scienze, o a anche a tutte. Un caso tipico di principio di quest'ultimo genere è il

cosiddetto principio di non contraddizione. Pur non essendo possibile dimostrare questo principio

sillogisticamente, si può tuttavia difenderlo in modo dialettico, cioè a partire dall'opinione di chi lo

nega e metterne in luce la inconsistenza. Chi dice qualcosa, infatti, pensa evidentemente che ciò che

dice abbia un ben preciso significato, distinto da altri. Se dico che “Socrate è seduto”, ammetto

implicitamente che “Socrate non è più in piedi”. L'atto stesso di pronunciare una affermazione

provvista di significato implica dunque che chi parla accetti il principio di non contraddizione. Chi

lo nega, di conseguenza, dovrebbe limitarsi a stare zitto. Ma chi evita di usare il linguaggio rinuncia

in pratica alla sua umanità.

solo una parte di essi, quelli che fanno parte di S.

LA FISICA

Secondo Aristotele, conoscere una certa cosa significa individuarne le cause, intese propriamente

come condizioni che ne rendono possibile l'esistenza. Lo stagirita ne individua quattro: causa

materiale, causa formale, causa efficiente, causa finale. La materia è ciò di cui una cosa è fatta,

mentre la forma è la configurazione che possiede. Prendiamo l'esempio di una statua: la sua materia

sarà il marmo, mentre la forma la figura; la causa efficiente è il principio motore che l'ha prodotta,

cioè lo scultore, mentre la causa finale è il fine per cui è stata realizzata. E tuttavia Aristotele tende

sostanzialmente ad unificare causa formale e causa finale, soprattutto negli esseri viventi. Mentre

infatti la causa finale della statua potrebbe essere un uso esterno (una dedica a qualche dio), la causa

finale di un essere vivente è la piena e completa realizzazione della sua forma (causa formale).

Anche in questo caso il distacco da Platone è totale: per Aristotele infatti non esiste una causa finale

unica per tutte le cose (come il Bene di Platone) né la causa finale ha un significato transitivo. Per

esempio, la causa finale per cui esiste un maiale, non transita affatto in un'altra specie (come l'uomo

che se ne ciba) ma permane nella specie stessa: lo scopo sarà quello di produrre un esemplare della

specie “maiale” il più possibile adeguato alla sua forma naturale. Una impostazione che finisce per

interessare tutta la natura (cioè tutti gli esseri viventi) La finalità percepibile nella natura, dunque,

non dipende affatto dalla provvidenza cosciente di una mente divina, come per Platone, bensì è una

qualità propria della natura in quanto tale.

Le quattro cause spiegano le cose in base alle condizioni e ai motivi per cui esse sono divenute

quello che sono e non altro. Il concetto di causa, dunque, implica quello di mutamento. D'altro

canto, il corrispondente termine greco aitìa, rimanda a significati come “autore”, “responsabile”,

“colpevole”. Noi tendiamo ad identificare come causa di una certa cosa l'evento che le ha dato

origine, ma per Aristotele questa non è che una delle cause, quella motrice. Per capire meglio il

pensiero dell'autore, occorre dunque integrare il concetto di “causa” con quello di “condizione”: ha

natura di causa non solo ciò che attivamente produce qualche cosa ma anche tutto ciò che

costituisce una condizione senza la quale una certa cosa non esisterebbe o non si produrrebbe.

Esistono per Aristotele quattro diversi generi di mutamento, distinguibili in base ad altrettante

categorie: secondo la sostanza, generazione e corruzione (se una cosa si modifica quanto alla sua

sostanza, vuol dire che non sarà più quella sostanza che era), secondo la quantità, aumento e

diminuzione, secondo la qualità, alterazione (come quando un colore impallidisce al sole),

secondo il luogo, spostamento locale.

Per spiegare la natura del mutamento Aristotele introduce due fondamentali termini: materia e

forma, corrispondenti a due delle cause sopra menzionate, e potenza e atto. Ciascuna sostanza

fisica è infatti composta di una materia e di una forma (che nella Filosofia Prima verrà chiamata

sinolo). Quando in una sostanza qualche cosa muta, essa viene in possesso di una forma che prima

non aveva. Ad esempio, lo scultore che modella una statua introduce nella materia del marmo una

forma nuova: il marmo è materia in rapporto alla forma che assumerà poi. Il blocco di marmo,

tuttavia, non è semplice materia priva di forma, perché una sua certa forma (sia pure grezza) la

possiede già. Per questo Aristotele dice che il mutamento avviene non dalla materia alla forma bensì

dalla privazione alla forma. Il blocco di marmo grezzo, infatti, può diventare statua perché è privo

della forma della statua. In ogni mutamento sono presenti tre termini: un sostrato (o soggetto) che

permane durante il processo, pur mutando una sua caratteristica, e due principi contrari: la

privazione, ossia la mancanza di una determinata forma, e la forma stessa, che il sostrato acquisisce

durante il mutamento. Per esempio: Socrate (sostrato), pur restando Socrate, passa da non musico

(privazione) a musico (forma). Il concetto di privazione rimanda in qualche modo al non-essere,

ma non si tratta di una nozione negativa. Infatti non tutti i soggetti hanno tutte le possibili

privazioni. Socrate è un non-musico diversamente da come lo è un gatto, perché egli può diventare

un musico, mentre per un gatto è impossibile. Perciò la privazione mostra anche, in positivo, ciò che

una cosa può diventare. L'insieme di tutte le privazioni inerenti ad un soggetto indica allora ciò che

un oggetto è in potenza, ossia tutte le caratteristiche che esso al momento non possiede ma che

potrebbe possedere in atto. Socrate non-musico è Socrate musico in potenza, mentre Socrate

musico è Socrate musico in atto. È bene tenere presente che per Aristotele l'atto è sempre anteriore

alla potenza. A prima vista sembrerebbe proprio il contrario: nel tempo, infatti, prima viene Socrate

non-musico (potenza) e poi Socrate musico (atto). E tuttavia il passaggio dalla potenza all'atto è

possibile solo se l'atto, sia dal punto di vista logico sia da quello reale, esiste anteriormente alla

potenza. Socrate non potrebbe diventare musico se la forma del musico non esistesse già in atto da

qualche parte (ad esempio nel maestro che gli insegna la musica). Allo stesso modo è vero che la

forma di un uomo si aggiunge in un secondo tempo a ciò che era l'uomo in potenza (il seme

fecondato); ma ciò non sarebbe possibile se la forma dell'uomo non fosse già presente in atto nei

suoi genitori. Qui, molto probabilmente, agisce nell'autore un retaggio della dottrina platonica della

realtà. È vero che le forme non sono separate e che la realtà prima è l'individuo. E tuttavia è la

forma a determinare la materia, la quale di per sé è pura indeterminatezza.

Per capire come è fatta la realtà occorre individuarne gli elementi primi. È vero che la natura è fatta

di materia, ma la materia, intesa come ciò che è privo di qualunque forma, è un concetto teorico e

non esiste in quanto tale. Infatti, ogni cosa, anche la più elementare, è già composta di una materia e

di una forma. Ciò vale anche per i quattro elementi primi, che Aristotele non fa che ricavare dalla

tradizione presocratica: si tratta di terra, acqua, aria, fuoco. E tuttavia l'autore ritiene che possano

anche trasformarsi l'uno nell'altro. A questi quattro elementi sono associate le qualità del freddo, del

caldo, del secco e dell'umido. La caratteristica principale degli elementi consiste nella tendenza a

muoversi verso il proprio luogo naturale. Si tratta di un movimento rettilineo, che va dall'alto

verso il basso per i due elementi più pesanti, terra e acqua, e dal basso verso l'alto per quelli più

leggeri, aria e fuoco. Quattro elementi e relativi moto rettilinei compongono il mondo sublunare,

vale a dire tutto ciò che esiste dalla Luna (esclusa) fino a noi. Ma quale è il luogo naturale di

ciascuno degli elementi? Per rispondere a questa domanda Aristotele ricorre ad esperimenti

squisitamente visivi. In sostanza, prendiamo due elementi e mettiamoli a confronto. Per determinare

quale tra l'acqua e la terra sia l'elemento più pesante basta gettare un pezzo di terra in un laghetto e

notare come questo finisca per posarsi sul fondo. Dunque la terra è più pesante dell'acqua. Ora

mettiamo a confronto aria e acqua, prendendo una cannuccia, immergendola nel solito laghetto e

soffiandoci dentro: le bolle d'aria salgono in superficie. Dunque l'aria è più leggera dell'acqua.

Rimane da stabilire quale, tra l'aria e il fuoco, sia l'elemento più leggero. Proviamo ad accendere un

fuoco e noteremo come questo tenda a salire verso l'alto, vincendo, per così dire, la resistenza

dell'aria. Dunque il fuoco è l'elemento più leggero di tutti, seguito da aria, acqua e fuoco. Questi i

luoghi naturali. La terra tenderà a collocarsi al centro. Su di lei poggerà uno strato d'acqua (gli

oceani), sopra il quale si estende uno strato d'aria (l'atmosfera). Il confine ultimo del mondo

sublunare è rappresentato dallo strato di fuoco. Dopodiché si passa in una regione totalmente

diversa, quella occupata dai corpi celesti. Aristotele ritiene che in questa zona non vi sia alcun

mutamento: tutto permane in eterno. Di conseguenza, non vi sarà alcun movimento rettilineo bensì

un solo movimento circolare; né sarà possibile riscontrare la presenza dei quattro elementi

precedenti, poiché questi si muovono di moto verticale. L'elemento che ruota in eterno è un altro,

l'etere, una sostanza trasparente che riempie per intero lo spazio celeste, formato da una serie di

sfere inserite l'una nell'altra. Ogni sfera si muove compatta insieme al suo pianeta. Quella che segue

è l'immagine che si ricava dalla visione aristotelica dell'universo:

La terra, dunque, è al centro dell'universo, ferma, immobile: tutto gli ruota attorno (moto circolare

eterno sopralunare). Si tratta di un universo finito, ai cui confini dimorano gli dèi. È il cosiddetto

sistema geocentrico, che verrà successivamente sistemata dall'astronomo Tolomeo: sistema

aristotelico-tolemaico. Un universo qualitativamente diviso in due settori nettamente distinti,

dunque: il sistema terrestre è soggetto al divenire, mentre quello sopralunare è eterno. Una visione

che si imporrà nel mondo occidentale piuttosto rapidamente e resisterà fino al secolo XVI. Perché

così a lungo? Una prima ragione è di tipo religiosa. Il cristianesimo in un primo tempo vede nella

filosofia greca un pericolo se non addirittura una vera e propria eresia (e infatti chiuderà tutte le

scuole filosofiche greche). Rimarrà nella storia la nota e polemica affermazione del teologo

cristiano Tertullino: “credo perché è assurdo”. Insomma, il pensiero razionale, non potendo

accettare né i misteri né tanto meno i dogmi della Chiesa è potenzialmente demoniaco. E tuttavia in

un secondo tempo la Chiesa comprende il valore della filosofia, soprattutto per chiarire le basi della

teologia cristiana ed imporle alle non poche “sette” ribelli. Ebbene, la visione dell'universo di

Aristotele e Tolomeo si sposa con il racconto biblico, con la centralità della terra, dimora di

quell'uomo creato ad immagine e somiglianza di dio. Ma anche con il dualismo qualitativo: dopo la

caduta, l'uomo vive nel peccato, dilaniato, per così dire, dal divenire, corrotto insomma, mentre il

cielo continua ad essere puro, eterno, immutabile. E tuttavia difficilmente la Chiesa (o le varie

chiese cristiane) sarebbero riusciti ad imporre una tale visione se questa non si fosse presentata

assolutamente valida dal punto di vista dei nostri sensi. L'uomo nota che sono gli astri a muoversi e

non la terra sui cui poggia i piedi. Oggi, dopo la rivoluzione astronomica del Cinquecento e del

Seicento e le conquiste spaziali, a nessuno verrebbe in mente di difendere tale sistema. Ma allora e

almeno fino alla scoperta del telescopio i partigiani del sistema eliocentrico (cioè con il sole al

centro e la terra e tutti gli altri pianeti in movimento più o meno circolare attorno all'astro) venivano

considerati dei visionari se non, come purtroppo troppo spesso è accaduto, degli eretici e come tali

perseguitati.

Sempre nei libri di Fisica, Aristotele si occupa anche dei concetti di spazio e di tempo. A dire il

vero, il filosofo non parla mai di spazio bensì di luogo, definendolo come “limite del corpo

contenente”. Che significa? Prendiamo un qualsiasi oggetto. Ebbene, il luogo è lo spazio interno

delimitato dai suoi contorni. Dunque, per Aristotele lo spazio è sempre connesso ai corpi che lo

occupano, anche se questo può essere occupato da corpi diversi, per esempio da liquidi differenti

contenuti nel bicchiere. Non ha dunque senso chiedersi in quale luogo si situi l'universo, perché non

esiste un corpo più ampio che lo contenga. Di conseguenza, dove non ci sono corpi non c'è

nemmeno lo spazio: il vuoto non esiste. Ma allora come spiegare il movimento? Come è possibile

che un corpo si sposti da un luogo all'altro se vive in un “tutto pieno”? Il moto – risponde Aristotele

– si spiega con la tensione degli elementi a raggiungere la loro condizione propria. In uno spazio

vuoto come quello di Democrito, per esempio, del tutto indeterminato, non ci sarebbe nessun ordine

naturale, nessun alto e basso assoluti, nessun punto di riferimento: non ci sarebbe modo di spiegare

perché un oggetto sta fermo in un luogo piuttosto che in un altro o perché si muove proprio (e

sempre) in una certa direzione. Nell'universo “pieno” di Aristotele, invece, tutto è assolutamente

limitato, nel mondo sublunare come in quello sopralunare.

Per quanto concerne il tempo, Aristotele lo definisce come la misura del movimento secondo il

prima e il poi. Di conseguenza, il tempo non è affatto assoluto, come d'altro canto lo spazio, poiché

è relativo ai corpi che vi si muovono: senza il movimento, il tempo non sussisterebbe. Ancora una

volta in senso comune interviene a sostenere (e in qualche modo determinare) le teorie scientifiche

dello stagirita: come l'uomo della strada vede il sole girare intorno alla Terra e non il contrario, così

conta il tempo a partire dal movimento del sole stesso o attraverso lo scorrere (il movimento) della

sabbia in una clessidra o delle lancette in un orologio. E tuttavia la definizione afferma che il tempo

è “misurante” e non “misurato”. Se il moto fosse la misura del tempo, sarebbe un aspetto del tempo,

così come le misure di un tavolo sono uno degli aspetti del tavolo. E le misure di una cosa,

ovviamente, non esistono indipendentemente dalla cosa a cui ineriscono. Ma per Aristotele ciò che

esiste in modo indipendente è proprio il moto, non il tempo, di conseguenza il moto è misurato e il

tempo è la sua misura, o, meglio ancora, il tempo è uno dei modi di cui noi possiamo misurare il

moto e cioè quello che prende in considerazione il prima e il poi. Facciamo un esempio: se io dico

che un treno che giunge a Milano da Roma ha compiuto circa 650 chilometri, questa sarà la misura

del suo moto secondo la distanza (lo spazio). Se invece dico che ha impiegato 5 ore, allora ho

misurato il suo movimento secondo il prima e il poi: alle ore 10 era a Milano, alle ore 15 a Roma. Si

potrebbe anche dire che il tempo è una successione di attimi e in quanto tale riproducibile

graficamente, come una successione di “punti-attimo”. Non è quello che fa Aristotele, ma è

innegabile che la sua visione del tempo rappresenti una rivoluzione in un mondo, come quello

greco, ancorato ai miti della circolarità, dell'eterno ritorno. La successione di punti attimo – come

vedremo qualitativamente differenti gli uni dagli altri – è un altro elemento che le religioni

monoteiste accettano. Se il mondo tende verso dio, allora ogni istante sarà in qualche modo

migliore di quello che l'ha proceduto. Ma anche in questo caso non è solamente la religione a

determinare il successo di una simile concezione, ma tutta la cultura. L'idea di progresso, su cui la

nostra civiltà (occidentale) si è fondata e, seppure con qualche pericolosa incrinatura, continua a

fondarsi, è tipicamente aristotelica, poiché “tende” verso qualcosa di migliore, di perfetto. Dunque,

questo mondo è in qualche modo “perfettibile”.

La Psicologia

Con il termine “natura”, Aristotele intende soprattutto gli esseri viventi. È vero che chiunque abbia

in sé il principio del movimento, compresa la quiete che, per definizione, risiede nel proprio luogo

naturale, è in quanto tale vivente e tuttavia quelli dotati di movimento, per così dire, lo sono di più.

Infatti, gli esseri viventi propriamente detti possiedono anche il loro fine, inteso come culmine dello

sviluppo organico. In poche parole, anche nella filosofia di Aristotele si parla di anima, di ciò che

dà vita ai corpi, e lo studio dell'anima, in greco psyche, è propria della Psicologia, che è una branca

della Fisica. Il rapporto tra anima e corpo è il medesimo che lega forma e materia. L'anima, infatti, è

la forma di cui il corpo è materia, mentre l'essere vivente è la sostanza (o sinolo) che risulta dalla

loro composizione. Insomma, l'anima è l'atto (o entelèchia, dal greco en, che significa “in”, tèlos,

“fine”, e èchein, “avere”: letteralmente “avere un fine dentro”) di un corpo organico che ha la vita

in potenza. Siamo di fronte ad una concezione profondamente diversa da quella di Platone. Per il

filosofo ateniese, infatti, l'anima, come risulta dal fatto che è immortale, è qualcosa di differente dal

corpo che la contiene, mentre per lo stagirita questa potrà vivere sempre e solo con il corpo di cui è

la forma, poiché la forma è sempre inseparabile dalla sua materia. Dunque – con una sola eccezione

che si vedrà in seguito – l'anima non è affatto immortale e tanto meno risulterà disponibile per

la reincarnazione, cioè non potrà mai diventare forma di un altro corpo. L'anima rappresenta la

vita e di conseguenza chi ne è sprovvisto non rientra nella categoria degli esseri viventi.

L'anima ha tre funzioni: quella vegetativa (riproduzione e nutrimento), che è comune a tutti gli

esseri viventi, quella sensitiva, presente in tutti gli esseri animali, e quella razionale, presente

solamente negli uomini. Alle ultime due funzioni sono associati, rispettivamente, la conoscenza

sensibile e la conoscenza intellettiva. Gli organi di senso sono infatti in grado di riconoscere negli

oggetti le forme ad essi adeguate (per esempio gli occhi i colori, l'udito i suoni e l'olfatto gli odori),

dunque sono potenzialmente in grado di riceverle. Le forme sensibili a loro volta sono conoscibili

in potenza: le forme sono infatti sempre presenti nella materia e possono essere riconosciute solo

quando il senso le estrae da essa. La conoscenza sensibile si genera quando ciò che è conoscente in

potenza (l'organo di senso) è ciò che è conoscibile in potenza divengono, rispettivamente,

conoscente e conosciuto in atto. Questo avviene mediante un contatto tra l'organo di senso e la cosa

percepita, vuoi diretto (come il tatto) vuoi attraverso un mezzo materiale (le cose si vedono

attraverso il mezzo dell'aria). Dunque, organo di senso e forma sensibile, pur essendo cose distinte,

durante il processo cognitivo concorrono a realizzare il medesimo atto. L'immaginazione

(phantasia) è il punto di collegamento tra il senso e l'intelletto. L'intelletto può pensare solo

attraverso immagini. E qui il discorso si complica. Esistono anche in questo caso delle forme

intellegibili (laddove prima esistevano solamente forme sensibili) ed esiste un intelletto potenziale

(laddove prima si parlava solamente di sensi): un intelletto capace, almeno in potenza, di accogliere

tutte quelle forme. L'intelletto potenziale e le forme intellegibili sono, rispettivamente, conoscente e

conoscibile in potenza. La conoscenza si sviluppa quando questa doppia potenzialità si trasforma in

atto. Ma in questo caso la simmetria si rompe, poiché Aristotele introduce (a complicare il tutto) un

secondo intelletto, l'intelletto attivo (o anche intelletto produttivo), che ha il compito di condurre il

processo proprio dalla potenza all'atto. Questa ulteriore differenziazione darà vita ad una ampia