Intervento all’incontro “Cosimo Fanzago e l’arte del Seicento

nell’Avellino dei Caracciolo”.

Avellino, 12 giugno 2010

Micaela Caiafa

LE STATUE DELLA DOGANA e “LA VENERE DI AVELLINO”

Questo articolo nasce dalla speranza di poter segnare un punto di partenza e non di

arrivo per un futuro studio accurato e soprattutto di carattere scientifico, spero non

troppo lontano, delle statue e dei busti che fino a qualche decennio fa

rappresentavano la parte principale dell’apparato decorativo della facciata della

Dogana di Avellino.

L’analisi delle opere che andrò a presentare in questo lavoro è stata purtroppo portata

avanti solo attraverso una lettura iconografica, abbastanza complicata, basata sulla

osservazione di fotografie, che ben comprensibilmente non consentono di poter

effettuare uno studio preciso. Solo una adeguata analisi autoptica potrà consentire di

giungere a risultati validi dal punto di vista scientifico e potrà restituire finalmente

quella dignità e quella giusta importanza, perse ormai da tempo, che le statue ed i

busti e l’intero edificio hanno difeso per secoli.

La Dogana, dono del Principe Francesco Marino I Caracciolo, quarto principe di

Avellino, alla città fu una vera e propria opera di munificenza, commissionata al

Cosimo Fanzago in occasione della sistemazione della piazza, che di lì prese il nome

di Piazza Della Dogana, e fu realizzata laddove era già presente un edificio, una casa

diruta. Quello che fu realizzato divenne ben presto il simbolo di una città che era

riuscita a risollevarsi da due immani tragedie: l’occupazione ed i continui saccheggi

delle bande dei seguaci di Masaniello e la peste, che in poco tempo aveva decimato la

popolazione. Il Principe decise di realizzare non un semplice granaio ma una vera e

propria opera d’arte, importante non solo dal punto di vista puramente funzionale ma

anche simbolico. Un “Tempio di Cerere”, ecco come F. Marino I Caracciolo volle

definire l’edificio e l’epigrafe al centro della facciata ricorda proprio questo.

La Dogana dunque è detta “Tempio di Cerere”, casa della dea italica in cui i Romani

identificarono la dea Demetra, dea delle messi e della fertilità che insegnò agli

uomini a costruire l’aratro e a coltivare i campi, il cui simbolo è proprio la spiga di

grano. Un tempio che avrebbe dovuto rappresentare la salvezza per quanti erano

scampati alla peste e che proprio grazie ad esso non avrebbero dovuto patire anche la

fame.

Come ogni tempio che si rispetti, anche questo venne fornito di un adeguato apparato

decorativo. Il Principe, volendo rendere ancor più elegante e prezioso l’edificio, vi

fece porre sulla facciata quanto di più bello era riuscito a trovare nel ricco mercato

antiquario dell’area napoletana e flegrea:sei statue, quattro busti e due grandi leoni

accovacciati, quest’ultimi inseriti nei due angoli inferiori della facciata, in posizione

speculare.

Queste opere erano collocate sulla facciata come se fossero organizzate secondo dei

veri e propri registri decorativi. Sul tetto piano dell’edificio, a mò di acroteri, vi erano

la statua del Pothos e la statua della Niobide; sotto di esse, nella parte superiore della

facciata, in due nicchie vi erano rispettivamente la statua di Venere Anadiomene e la

statua di Marino I Caracciolo, poste in posizione simmetrica l’una all’altra e rispetto

all’epigrafe centrale. Questo stesso spazio è scandito da quattro tondi nei quali erano

collocati i busti di altrettanti uomini illustri di potere dell’antichità, rappresentanti di

una politica illuminata: da sinistra, per chi guarda, Augusto, Adriano, Pericle ed

Antonino Pio.

La parte inferiore della facciata è caratterizzata da cinque ampie arcate di cui quella

centrale costituisce l’ingresso dell’edificio ed è affiancata, nella parte superiore, da

due piedistalli sormontati, ciascuno, da una statua, a sinistra, per chi guarda, quella di

Diana e a destra quella di un giovane, L’Efebo.

Come già detto in precedenza, la mancanza dell’autopsia delle statue rende difficile

qualsiasi tipo di studio su di esse. Qui mi limiterò a portare avanti alcune ipotesi che,

sempre tenendo conto della sola visione fotografica, ritengo, almeno per ora,

sostanzialmente valide.

Le statue del Pothos, della Niobide e della Venere Anadiomene sono molto

probabilmente copie romane di originali greci, mentre quelle di Diana e dell’Efebo,

nonché di Marino I Caracciolo, sono quasi certamente di epoca seicentesca. Per ciò

che concerne i busti quello di Adriano, di Augusto e di Antonino Pio sono ascrivibili

con probabilità all’epoca barocca, mentre quello di Pericle è di datazione incerta o

comunque presenta la base ed il busto forse seicenteschi e la testa probabilmente di

epoca romana ( II sec. d.C.). Infine i grandi leoni, che sorreggono con le zampe

anteriori ciascuno uno stemma, sono stati eseguiti nel ‘600.

Partendo ancora una volta dall’attico analizziamo brevemente le statue, focalizzando

l’attenzione su quella della Venere.

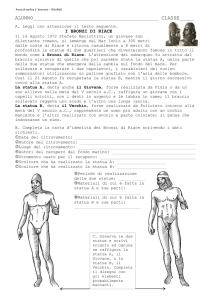

La statua del Pothos, acefala purtroppo, a sinistra per chi guarda, rappresenta la figura

di un giovane in posizione stante, su una base parallelepipeda. Il corpo è

abbandonato, sostenuto dal solo tirso dionisiaco, con le gambe incrociate e la testa

leggermente piegata. È molto probabilmente una copia romana di I-II sec. d.C.

ispirata all’originale modello greco, ben più famoso, il Pothos di Skopas, grande

scultore ed architetto di IV sec. a.C. che ebbe grande influenza sull’arte ellenistica,

inventore dello stile patetico, così chiamato per il pathos (sentimento) espresso dai

volti e dai corpi delle sue opere. Il giovane è la personificazione del desiderio

amoroso inquieto e commosso verso l’oggetto lontano. Appare nel corteo di Afrodite

(Venere), di cui è figlio, accanto ai fratelli Eros e Himeros. Và detto che solo

recentemente si è riconosciuto nella statua il Pothos, dato che in passato si pensava ad

Apollo. In realtà l’equivoco è ricorrente anche da parte di esperti, basti pensare alla

statua di Pothos conservata ai Musei Capitolini restaurata come Apollo Citaredo.

Anche nell’edificio avellinese forse si è verificato tale equivoco: l’intento era

probabilmente quello di porre una statua di Apollo e dunque solo per caso è stata

posta quella del Pothos. Ma non dimentichiamo però il rapporto tra il Pothos e

Venere, qui sottolineato anche dalla corrispondenza spaziale.

Sempre sull’attico vi era la statua di Niobide. La scultura, acefala, rappresenta una

figura femminile in posizione stante, vestita con un lungo chitone che avvolge il

corpo carnoso e ne lascia intravedere il volume. Ispirata ad archetipi del tardo

classicismo greco è databile al I-II sec. d.C. Niobide è, secondo la mitologia greca, la

figlia maggiore di Niobe, regina di Tebe, sposa di Anfione, da cui ebbe sette figli

maschi e sette figlie femmine. Fiera della sua prole osò paragonarsi a Latona,

ritenendosi addirittura superiore ad ella. Ciò scatenò l’ira della titanessa che da Zeus

aveva avuto solo due figli: Apollo ed Artemide (Diana). Furono proprio i suoi figli a

vendicare l’onta subita uccidendo, con le loro frecce, tutti i figli di Niobe, che dopo

l’eccidio decise di lasciare Tebe e di rifugiarsi dal padre sul monte Sipilo dove fu

trasformata in una pietra da Zeus, mosso a pietà. Da allora quella pietra versa lacrime

che alimentano un ruscello che scende nella piana sottostante.

Passiamo ora al registro decorativo superiore della facciata tralasciando per un

momento la statua della Venere.

A destra dell’epigrafe vi è la statua del Principe Marino I Caracciolo, certamente

un’opera del ‘600, attribuita da alcuni allo stesso Cosimo Fanzago per la sua

pregevole fattura e rarità. Rappresenta il Principe come un condottiero; a capo

scoperto, indossa un’armatura finemente lavorata ed impugna con la mano destra, ora

mancante, la grande asta da cavalleria, mentre la sinistra risulta poggiata sul fodero

della spada che manca sia dell’elsa che della parte inferiore. Sulla base a sinistra è

poggiato l’elmo del condottiero. Oltre gli intenti commemorativi qui si vuole esaltare

la figura del grande uomo politico, paragonato non a caso a grandi uomini di potere

dell’antichità. Nel solco proprio di questi predecessori illustri, il Principe

promuoveva la sua figura come quella del “buon uomo di potere “ : è un atto di

autocelebrazione e di propaganda politica. Infatti sempre in questo registro decorativo

vi sono i quattro tondi in cui compaiono busti di uomini del passato che hanno

incarnato l’ideale del “buon governo”. Da sinistra, per chi guarda, nel primo tondo vi

era Augusto, primo imperatore romano, padrone assoluto dello Stato romano dal 31

a.C. al 14 d.C. Il busto è di tipo loricato, cioè armato di lorica, leggera corazza dei

soldati romani,e la testa ritrae l’imperatore in età adulta.

Segue il busto di Adriano, successore di Traiano, imperatore dal 117 al 138 d.C.,

ricordato per la sua grande cultura e per gli sforzi nella risoluzione dei problemi

interni che opprimevano l’impero. Anche qui il busto è loricato ma con gorgoneion

centrale e il mantello rigirato che poggia sulla spalla sinistra.

Il terzo tondo accoglie il busto di Pericle, figura principale della scena politica

ateniese a partire dal 461 a.C.. Come detto prima, qui la testa forse è di II sec. d.C.,

mentre il busto di tipo loricato è del ‘600. Elemento caratterizzante è l’elmo corinzio,

appoggiato sul capo e non indossato completamente, come tipico dell’iconografia del

personaggio, con barba folta e in atteggiamento severo.

Infine il quarto busto è quello di Antonino Pio, anch’esso raffigurato barbato.

Imperatore dal 138 al 161 d.C., nel segno della continuità con Adriano, è ricordato

per il suo impero tranquillo e sereno.

Al registro decorativo inferiore appartengono le statue di Diana e dell’Efebo.

La prima, acefala, raffigura una giovane fanciulla in posizione stante con la gamba

destra leggermente avanzata, il braccio sinistro steso lungo il corpo ed il destro

mancante. Indossa un lungo chitone ed una sopravveste cinta alla vita e che lascia

scoperto un seno e la spalla sinistra. La faretra sul retro è sorretto da una cinghia che

attraversa diagonalmente il busto. È una statua quasi certamente seicentesca;

nell’iconografia classica, infatti, Diana è similmente abbigliata ma non presenta il

seno scoperto, caratteristica questa, invece, dell’iconografia dell’Amazzone.

Diana (Artemide, sorella di Apollo) è la divinità della caccia, che protegge gli uomini

dalle belve e che spesso è identificata come divinità protettrice della fertilità.

L’ultima statua è quella dell’Efebo che presenta diverse problematiche. È abbastanza

evidente, a mio parere, anche solo dalla fotografia che la statua sia priva di una

generale armonia compositiva; sembra che sia stata assemblata con diversi pezzi. La

testa è decisamente sproporzionata rispetto al resto del corpo. Tutta la figura gravita

sulla gamba sinistra, dietro cui si nota un puntello a forma di tronco di cono. È forse

di epoca seicentesca ma davvero è difficile poter affermare qualcosa di più.

Probabilmente è proprio nell’Efebo, giovane che simboleggia la bellezza e la

giovinezza maschile, la forza ed il vigore, che la figura di Apollo, in giovane età è

raffigurato.

La Venere.

Concentriamoci ora sulla statua della Venere che merita un’attenzione particolare.

È vero che la statua non proviene da Avellino ( Pescatori riporta parte di un

documento in cui si sottolinea che la statua apparteneva al Museo Spatafora di Napoli

fino al 1589, poi da qui passò al Duca di Caiavano a Chiaia e nel 1640 fu venduta al

Principe di Avellino) ma la sua presenza sulla facciata della Dogana di Avellino non

è un caso.

Occupa una posizione di rilievo essendo posta simmetricamente a quella di Marino I

Caracciolo ed indicando così un particolare rapporto con essa.

Prima di tutto ritengo necessario partire da una nozione storica importantissima ai fini

della comprensione del perché della presenza di tale statua.

Nel territorio della tribù irpina degli Abellinates fu dedotta la colonia romana di

Abellinum, anche se l’epoca di fondazione non è precisabile con certezza. Diverse

sono le ipotesi. Si potrebbe pensare ad una deduzione graccana: il programma

coloniale di Caio Gracco, a seguito dell’affermazione della legge agraria del 123 a.C.,

Lex Sempronia, prevedeva un’intensa attività di riorganizzazione fondiaria anche nel

territorio irpino, dove molte sono le testimonianze, tra cui tracce di centuriazione

riconosciute da Johannowski nella piana di San Michele di Serino. In tale quadro

storico ben si ascriverebbe a deduzione graccana anche la colonia di Abellinum che

fu denominata “Colonia Veneria Livia Augusta Alexandriana”, titolatura nota da una

tarda iscrizione del 240 d.C.

Il titolo Veneria richiamerebbe l’uso di attribuire alle nuove deduzioni coloniali

graccane o di ispirazione graccana i soprannomi di divinità come Minervia, Neptunia,

Iunonia, etc…, al fine di distinguerle dalle altre.

Ma Veneria, è giusto ricordarlo, andrebbe bene anche per una deduzione sillana, in

quanto Venere era la divinità personale di Silla: basti pensare a Pompei ( con cui

Avellino, tra l’altro, ha uno stretto legame, come sottolinea il Prof. Camodeca) detta

Colonia Cornelia Veneria. Inoltre resta dubbio se la fioritura di Abellinum nella

prima età augustea sia indice di un intervento coloniale augusteo ( l’attributo Livia è

del tutto incerto sia per lettura che per significato). Comunque se si accettano i dati

del Liber Coloniarum bisogna ammettere una deduzione che se non sillana deve certo

cadere tra Cesare ed Augusto. Allo stato attuale della documentazione si potrebbe

preferire l’ipotesi di una fondazione graccana, anche se è opportuno ribadire la

mancanza di elementi per un giudizio definitivo come ricorda Camodeca.

Ci piace pensare che la colonia di Abellinum volle porsi sotto la protezione di Venere

madre, dea non solo della bellezza e dell’amore ma anche della fecondità e delle

fertilità, perché il luogo stesso dove sorgeva aveva un fascino speciale e

rappresentava la ricchezza stessa della natura. Di questo era convinto anche Scipione

Bella Bona, primo grande storiografo di Avellino di metà ‘600, e di questo

certamente era convinto anche il Principe Francesco Marino I Caracciolo quando

decise di far collocare la statua di Venere in posizione preminente. Venere diviene il

simbolo di Avellino. Venere rappresentava la cittadinanza tutta di Avellino, con cui il

Principe instaurò un rapporto tanto importante da essere paragonato a quello

matrimoniale.

La statua della Dogana è acefala,nuda, coperta solo da un panno all’altezza del pube e

priva di entrambe le braccia, copia romana di I-II sec. d.C.. L’iconografia è quella

propria della Venere Anadiomene , dal greco ảναδύοµαι = emergo, sorgo dalle onde,

uno dei tanti appellativi dato alla dea e con allusione alla sua nascita dalle onde del

mare.

L’eccezionalità della nostra statua sta nell’appartenere ad una tipo statuario di cui

abbiamo importanti esempi sparsi nel mondo. Tale rappresentazione iconografica trae

origine da un quadro di Apelle, pittore ufficiale della corte macedone della fine del

IV sec. a.C., oggi perduto ma ricordato da Plinio il Vecchio nella sua N.H. con

aneddoto relativo all’uso di Campase, amante di Alessandro Magno, come suo

modello. Questo quadro sarebbe stato acquisito da Augusto a Coo e portato a Roma.

Sarebbe però da attribuire a Vespasiano la diffusione del soggetto in età Flavia ( I

sec. d.C.) soprattutto testimoniato dal ritrovamento di diversi esempi ascrivibili a tale

periodo e dall’uso diffuso a Pompei nella decorazione delle abitazioni private e degli

edifici pubblici. Ricordiamo a tale proposito modelli anche più noti come la Venere

Landolina di Siracusa, la Venere di Venafro, la Venere di Sinuessa, la Venere di Alba

Fucens, fino ad arrivare molto lontano con la Venere di Nisa, cittadella di epoca

partica del Turkmenistan.

Venere incarna l’ideale della bellezza femminile e del nudo femminile e in epoca

romana il maggior numero di riproduzione appartiene ai sec. II e I a.C., in cui è viva

la tradizione scopadea e prassitelica: non è concepibile infatti tralasciare un

riferimento alla Afrodite Cnidia di Prassitele (IV sec. a.C.). Il motivo fu ripreso con

varianti relative fino all’Ellenismo. Gli artisti successivi si trovarono di fronte ad

interpretazioni diverse di questo prodotto iniziale: siamo nel tardo Ellenismo,

momento a cui si può riferire la Venere di Siracusa. La statua di Avellino presenta un

modellato carnoso in cui si notano la morbidezza e la rotondità delle parti nude, un

panneggio mosso ed elaborato, artificioso, realizzato come una svela svolazzante

sospinta da un forte vento, in netto contrasto con le gambe ben levigate , che rende

l’idea del movimento, seppure la statua sia stante, proprio nel momento dell’uscita

dalle acque.

L’assenza della testa non permette ulteriori confronti come ad es. è possibile per la

Venere di Venafro che richiama proprio nella capigliatura l’Afrodite Capitolina, in

cui ritorna il motivo ideale prassitelico della dea al bagno.

Venere (venus,eris = bellezza) é l’appellativo che i Romani diedero alla dea greca

Afrodite, dea della bellezza e dell’amore spirituale e sensuale, inteso anche come

attrazione delle varie parti dell’universo tra di loro per conservare e procreare. Due

sono le versioni riguardante la sua nascita. Secondo Omero era figlia di Zeus e Dione

e fu sposa, spesso infedele, di Efesto, dio deforme del fuoco e fabbro

dall’indiscutibile bravura. A detta di Esiodo, invece, Venere emerse dalla spuma del

mare, in una giornata di primavera, la stagione che dà avvio al ciclo della vita sulla

terra e nel mare, e fu portata dagli Zefiri prima a Citera e poi da lì su una conchiglia

fu trasferita sull’isola di Cipro. Dalle due isole le derivano gli appellativi di Ciprigna

e di Citerea. Le era sacra la colomba. Dalla sua unione con Ares, dio della guerra

(Marte dei Romani), nacque Eros, che simboleggia l’amore fisico, Himeros che

simboleggia il desiderio dell’altra persona dinanzi agli occhi, Pothos l’oggetto

lontano e infine Anteros che punisce chi non ricambia l’amore. Da un mortale,

Anchise, Venere ebbe il figlio Enea, eroe troiano che, fuggendo da Troia in fiamme

col padre e il figlio Iulo, giunge in Italia dove proprio i discendenti di Iulo daranno

origine alla grandezza di Roma. Sfortunato invece fu l’amore per il giovane e

bellissimo Adone che morì ucciso da un cinghiale; dal suo sangue nacquero gli

anemoni rossi.

Messaggio nascosto delle statue

L’importanza dell’apparato decorativo della Dogana di Avellino risiede non solo nel

valore delle singole statue ma anche nel messaggio che il Principe ha affidato ad esse.

Infatti possiamo leggere le statue in un modo nuovo non come semplici elementi

ornamentali ma come parti di un unico messaggio poste lì con un intento preciso.

Apollo nel mito non era solo il dio della bellezza, dei vaticini, del sole ( identificato

con Elio) ed il dio di tutto ciò che era soggetto alle regole del ritmo e dell’armonia (

musica, canto, poesia). Nella tradizione classica Apollo era anche la divinità che dava

la morte agli uomini con i suoi dardi ed insieme a sua sorella Diana, dardi che

provocavano anche le pestilenze. Ma, secondo l’ambivalenza tipica di tante figure

mitologiche, Apollo era anche il dio della guarigione, che trasmise ad Asclepio, suo

figlio, l’arte della medicina, dunque colui che allontana il male.

La presenza di Apollo è evocata nella Dogana, oltre alle statue, forse equivocate,

anche dalla statua di Niobide, ovvero una delle figlie di Niobe uccisa proprio dai figli

di Latona. Non è un caso che anche Diana ( Artemide) sia presente nell’apparato

statuario dell’edificio.

La città un giorno fu colpita a morte dal male della peste che decimò i suoi figli,

come i figli di Niobe trafitti dai dardi di Apollo e Diana.

Il Principe di questa città decise di costruire un tempio-granaio perché dopo la

pestilenza i suoi figli e la città tutta, risorta e rinata, non venga colpita dalla fame e vi

ha posto a guardia proprio quegli dei che avevano seminato il flagello, in funzione

apotropaica.