D - GLI EVENTI DEL SECONDO NOVECENTO

7 – La Seconda guerra mondiale: il più atroce massacro della storia

8 – La seconda metà del Novecento: gli scenari politici dal 1945 ad oggi

7-LA SECONDA GUERRA MONDIALE: IL PIÙ ATROCE MASSACRO DELLA STORIA

1. Anni trenta: verso la guerra

2. L'attacco nazista: la distruzione della Polonia e l'offensiva al Nord, la caduta

della Francia e la battaglia d'Inghilterra

3. L’Italia in guerra: il fallimento della guerra parallela

4. La guerra totale: l’attacco all’URSS e l’entrata in guerra degli Stati uniti

5. Scontro tra ideologie

6. I lager e lo sterminio degli ebrei

7. Prime sconfitte dell'Asse: Stalingrado, El Alamein e le prime sconfitte

giapponesi

8. Vivere con le bombe

9. Il crollo del fascismo

10. Verso lo scontro finale: lo sbarco in Normandia e l’offensiva sovietica

11. L'urto decisivo: la fine del Terzo Reich, la sconfitta del Giappone e la bomba

atomica

12. La Resistenza in Italia

13. Quotidianità di una guerra

14. I trattati di pace

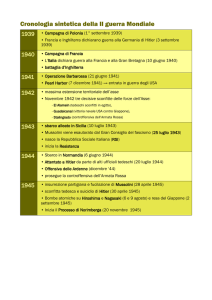

1. Anni trenta: verso la guerra

La svolta bellicista si profilò, come abbiamo visto, all’inizio degli anni trenta, in Il precipitare degli eventi

coincidenza non casuale con i pesanti effetti della crisi economica del 1929.

Dapprima la guerra s'affacciò su terre lontane dall'Europa la Manciuria cinese

aggredita dal Giappone, tre anni dopo era stata l'Italia fascista, a creare un

secondo focolaio di guerra con la conquista italiana dell'Etiopia (maggio 1936)

Il 23 ottobre 1936, le due potenze fasciste avevano rinsaldato con l'accordo

chiamato dell'Asse Roma-Berlino i propri rapporti politici e diplomatici,

perfezionati dalla successiva adesione italiana (novembre 1937) al Patto

Anticomintern (contro l’URSS e l'Internazionale comunista) già firmato da

Germania e Giappone. Il 12-13 marzo 1938 l'Austria fu occupata dalle armate

tedesche e unita al Terzo Reich; il 10 aprile un plebiscito sanciva 1' Anschluss

(l'annessione). In quello stesso anno, il 29-30 settembre, Francia, Germania, Gran

Bretagna e Italia sottoscrivevano il Patto di Monaco che, in pratica, dava via libera

alle pretese hitleriane sulla Cecoslovacchia; il 15 marzo 1939 l'esercito tedesco

occupava Praga, ponendo fine all'esistenza giuridica dello Stato cecoslovacco,

smembrato in un Protettorato di Boemia e Moravia e in una Slovacchia, entrambi

sottomessi al Reich nazista. Dal canto suo, tra il 7 e 1'8 aprile 1939, il fascismo

italiano attaccava l'Albania; il 22 maggio 1939, infine, l'Asse Roma-Berlino si

trasformava nel Patto d'Acciaio, un'alleanza militare in vista di una guerra

giudicata imminente.

Questa sequenza mozzafiato di eventi politici, militari e diplomatici, questo L'instabilità del sistema politico

intreccio tra iniziative belliche e accordi di politica estera che precipita il mondo internazionale

145

verso la guerra, si ricollega, anzitutto, a un'accentuata crisi di instabilità, vissuta dal

sistema internazionale all'interno delle relazioni tra alcuni degli Stati più ricchi e

progrediti dell'Occidente.

Le vecchie alleanze della Prima guerra mondiale si erano frantumate, segnando il

riavvicinamento dell'Italia alla Germania; Francia e Gran Bretagna subivano

passivamente l'aggressività delle potenze fasciste; l'Unione Sovietica era isolata

politicamente e diplomaticamente; la Società delle nazioni si dibatteva in

un'impotenza emersa clamorosamente fin dall'aggressione giapponese in Manciuria

(1931). Più in generale, a essere sconvolta era l'intera rete dei rapporti

internazionali stabilita a Versailles; i confini che venivano ridisegnati, gli Stati che

venivano cancellati (Austria e Cecoslovacchia) erano proprio quelli faticosamente

costruiti nei trattati di pace del 1919-1921. Il revisionismo contro questi trattati,

che fin dai primi anni Trenta aveva contraddistinto la politica estera della Germania

e dell'Italia, coglieva ora i suoi frutti più significativi.

I regimi fascisti vedevano premiati ed esaltati gli elementi più aggressivi del Le radici ideologiche

proprio universo ideologico: la concezione dello Stato forte, la politica

demografica, ("il numero è potenza"), il mito imperiale della stirpe guerriera, lo

stesso corporativismo mussoliniano (l'abolizione della lotta di classe all'interno,

rovesciata nella scelta della conflittualità tra Stati all'esterno) tendevano a definirsi

compiutamente in una prospettiva bellica esplicitamente perseguita: «[...] Solo la

guerra porta al massimo di tensione tutte le energie umane e imprime un sigillo di

nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontarla», aveva scritto Mussolini nel suo

saggio sulla Dottrina del fascismo del 1932.

La Germania, a sua volta, fin dal 1934 aveva proceduto a tappe accelerate nella sua

corsa al riarmo e Hitler (alla fine del 1937) enunciava quella sua teoria dello

"spazio vitale" destinata di lì a poco a esser messa in pratica con lucida

determinazione: «La nazione tedesca comprende ottantacinque milioni di individui

che, per il loro numero e la loro posizione geografica, costituiscono un blocco

nazionale omogeneo, tale da non trovare riscontro in nessun altro Paese. Tale

riconoscimento implica che è giusta la richiesta di uno spazio vitale più ampio di

quello di ogni altra nazione [...]».

I trenta milioni di disoccupati del 1931 anticipano e preannunciano i trenta milioni Le radici economiche

di morti della Seconda guerra mondiale. Questo rapporto di causa ed effetto tra la

"grande crisi" e il conflitto più distruttivo mai affrontato dall'uomo nella storia

dell'umanità è legato soprattutto alle scelte di politica economica che, come

abbiamo visto, erano scaturite dopo il crack del 1929.

L'intervento dello Stato nell'economia privilegiò tecniche di controllo e di recupero

della crisi fondate prevalentemente su massicci investimenti nel campo degli

armamenti per fronteggiare la disoccupazione di massa e la chiusura dei mercati

internazionali. La netta contrazione delle relazioni commerciali tra Stati fu, in

questo senso, un elemento determinante nella scelta di una politica di preparazione

alla guerra giudicata come l'unica in grado di sostenere la domanda interna, di

garantire commesse e profitti per gli apparati industriali dei vari Paesi. Quando, il 3

settembre 1939, le truppe di Hitler invasero la Polonia, alle loro spalle fluttuava

sinistro il fantasma di quell'ormai lontano "giovedì nero" del 1929.

2. L'attacco nazista: la distruzione della Polonia e l'offensiva al Nord, la caduta

della Francia e la battaglia d'Inghilterra

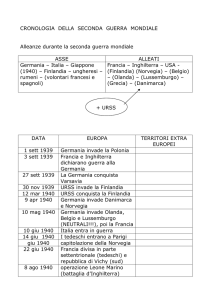

I1 1 ° settembre 1939 l'esercito nazista invase la Polonia. Il 3 settembre Gran La distruzione della Polonia e

Bretagna e Francia dichiararono guerra alla Germania. Il secondo conflitto l'offensiva al Nord

mondiale era cominciato e tutta la sua prima fase fu caratterizzata da un rapido

susseguirsi di vittorie tedesche. Il 18 settembre la Polonia era già stata vinta. Poi,

146

nell'aprile del 1940, toccò alla Danimarca e alla Norvegia, che si arresero in 20

giorni. Dopo aver colpito a est e a nord, le armate hitleriane si scatenarono La caduta della Francia

finalmente verso ovest, ai confini con la Francia. L'offensiva incominciò il 10

maggio 1940; ottanta divisioni investirono il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo,

Paesi la cui neutralità fu ancora una volta violata, aggirando così, lungo le coste

del mare del Nord, le poderose difese della linea Maginot (quattrocento chilometri

di fortificazioni che parevano porre l'esercito francese al riparo da ogni minaccia di

sfondamento).

Il 24 maggio i nazisti giungevano davanti a Dunkerque, sul canale della Manica.

Contemporaneamente le loro truppe corazzate travolsero lo schieramento nemico

sulle colline delle Ardenne, intrappolando gli anglo-francesi in una sacca lungo il

mare. Questo accerchiamento poteva significare il loro totale annientamento e,

invece, tra il 24 maggio e il 3 giugno, ben 340 000 uomini riuscirono a imbarcarsi

sulle spiagge di Dunkerque e a riparare salvi in Inghilterra.

Il 14 giugno fu occupata Parigi, il 22 la Francia si arrese. L'armistizio prevedeva il

passaggio sotto il controllo tedesco di tre quinti del territorio francese; nella

Francia centromeridionale, con capitale Vichy, rimaneva in vita un governo

formalmente indipendente, guidato dal vecchio maresciallo Henry-Philippe Pétain

(1856-1951), disposto a collaborare con i tedeschi. Il 18 giugno, però, da Radio

Londra, il generale Charles De Gaulle (1890-1970) aveva lanciato un appello alla

resistenza in nome dei "francesi liberi", rifiutandosi di riconoscere la sovranità di

Pétain. "Resistenza" e "collaborazionismo" erano nati insieme, secondo un modello che si ripeterà in tutti i Paesi europei occupati dai nazisti: da un lato chi si

schierava contro Hitler, con lo scopo di resistere in nome della libertà e

dell'indipendenza nazionale; dall'altro chi decideva di collaborare con i dominatori

tedeschi, riconoscendosi nell'ideologia e nei progetti del Terzo Reich.

Vinta la Francia, tra i nemici della Germania solo la Gran Bretagna continuava a La battaglia d'Inghilterra

combattere. Hitler l'attaccò con l'aviazione: il 10 luglio 1940 iniziarono i

bombardamenti terroristici sulle città inglesi, culminati in novembre con la

distruzione completa di Coventry e di Birmingham. Ma l'Inghilterra riuscì a

resistere. L'uso del radar, appena inventato, potenziò al massimo l'efficacia del

servizio di avvistamento e agevolò molto il compito dei difensori. I tedeschi

persero nella battaglia 1733 aerei. Nel novembre 1940 Hitler diede ordine di

sospendere le operazioni. Il pendolo nazista oscillava verso est. Ora era l'URSS a

doverne fronteggiare l'attacco.

La vittoriosa resistenza degli inglesi era stata la prima battuta d'arresto della La "guerra lampo"

"guerra lampo" nazista. Militarmente essa fondava il suo successo sull'impiego di

forze aeree, che con i bombardamenti dovevano terrorizzare truppe e popolazione

civile, e di forze corazzate che avevano il compito di spezzare le linee avversarie e

di spingersi velocemente nelle retrovie, lasciandosi alle spalle sacche di nemici da

annientare successivamente. In questo modo l'avanzata non veniva ritardata dal

lento procedere della fanteria. Ma "guerra lampo" aveva anche un significato più

generale. In un conflitto in cui sarebbe stato decisivo il controllo delle materie

prime necessarie ad alimentare gli eserciti dei vari Paesi (dalla benzina per i

trasporti al carbone per la produzione industriale), alla Germania, che di queste

materie prime era in larga parte sprovvista, era negata ogni possibilità di condurre

una guerra di lunga durata. Soltanto concentrando l'uso dei suoi strumenti bellici in

un brevissimo periodo di tempo e contro un avversario alla volta il nazismo poteva

ribaltare una situazione in partenza sfavorevole.

147

3. L’Italia in guerra: il fallimento della guerra parallela

Di fronte al radicalizzarsi della contrapposizione fra la Germania e gli anglofrancesi, che toglieva ogni residuo spazio di manovra all'Italia, Mussolini cercò

dapprima di contrapporre alle iniziative di Hitler una propria iniziativa unilaterale:

l'occupazione (aprile 1939) del piccolo Regno di Albania, considerato una base per

una possibile ulteriore penetrazione nei Balcani. L'operazione ebbe il solo risultato

di accrescere la tensione fra l'Italia e le democrazie occidentali.

La situazione militare del Paese non era però brillante. Gli sforzi sostenuti in

Etiopia e in Spagna pesavano ancora sull'efficienza dell'esercito: non c'era stato il

tempo per sostituire le armi rese logore dall'uso; le mitragliatrici (e gran parte delle

armi leggere) erano ancora quelle della Prima guerra mondiale; mancavano i carri

armati e anche gli aerei — pochi di numero — erano antiquati. Soltanto la marina

disponeva di navi moderne, ma i piani per un suo impiego coordinato con quello

dell'esercito e dell'aviazione non erano pronti. La consapevolezza di questa realtà

era stata alla base della decisione di "non intervento" comunicata all'alleato tedesco

il 26 agosto 1939.

Ma il 10 giugno 1940 anche l'Italia dichiarò guerra alla Francia e alla Gran

Bretagna poiché la "non belligeranza" era infatti una condizione insostenibile per

il fascismo, che aveva legato alla "forza guerriera" la sua onnipresente immagine

propagandistica. Le travolgenti offensive naziste, inoltre, indussero Mussolini a

sperare in una fine del conflitto talmente rapida da far risultare ininfluenti le gravi

carenze di uomini e mezzi che rendevano precari i nostri apparati militari.

L'economia italiana dipendeva strettamente da quella tedesca: la sola Germania,

pur non coprendo il proprio fabbisogno, assicurava il 60% del carbone combustibile per le nostre fabbriche. Questa supremazia rischiava di diventare schiacciante

se la Germania avesse vinto da sola la guerra. Si trattava, quindi, da un lato di non

fare aumentare troppo il divario politico-economico tra i due Paesi dell'Asse;

dall'altro di garantirsi — all'ombra di una scontata egemonia tedesca — una

propria area di espansione, in Paesi come quelli del bacino del Mediterraneo e dei

Balcani, al cui dominio Hitler non era interessato.

Questi principi ispirarono le prime scelte militari italiane: partecipazione limitata

allo scontro diretto con Francia e Inghilterra, per avere, come dichiarò Mussolini,

«un pugno di morti da usare al tavolo delle trattative»; "guerra parallela", per

inseguire obiettivi autonomi sui fronti strategicamente meno importanti (nei

Balcani).

Tra il 21 e il 24 giugno 1940 le truppe fasciste attaccarono sulle Alpi occidentali

un esercito francese già sconfitto dai nazisti. Ciò nonostante la penetrazione

italiana fu modestissima, non più di sei chilometri. Dopo l'armistizio italo-francese,

toccò agli inglesi che difendevano l'Egitto. II 13 settembre il generale Rodolfo

Graziani (1882-1955) attraversò il confine tra l'Egitto e la Libia, spingendosi fino

a Sidi el Barrani (settanta chilometri in territorio egiziano). Ma la successiva

controffensiva inglese (6 febbraio 1941) fece ripiegare gli italiani, che

abbandonarono l'intera Cirenaica. In quei primi mesi di guerra, in Africa

settentrionale, tra morti, feriti, prigionieri e dispersi il nostro esercito subì perdite

per un totale di 140 000 uomini.

Ma il vero naufragio della "guerra parallela" progettata da Mussolini si delineò in

seguito all'attacco alla Grecia, lanciato il 28 ottobre 1940. Le truppe italiane non

riuscirono a forzare le difese nemiche sulle montagne del confine greco-albanese e

a stento riuscirono a bloccare la controffensiva del piccolo esercito greco. Fu la

prova che la forza militare del fascismo non era autosufficiente e che le sue

speranze di vittoria erano unicamente legate all'aiuto dell'alleato nazista. Da allora

in poi la guerra di Mussolini fu subordinata alle scelte strategiche dei tedeschi.

L'effetto dell'intervento nazista nei teatri di guerra dove erano impegnati gli italiani

si fece subito sentire. Nell'aprile 1941 gli inglesi furono respinti dalla Cirenaica,

L’occupazione dell’Albania

I motivi della "non

belligeranza"

I motivi dell'intervento

La guerra parallela

Le iniziative militari

La fine della "guerra parallela"

148

che riuscirono a riconquistare solo nel dicembre successivo. Nel settore etiopico,

dove i tedeschi non intervennero, il 5 maggio 1941 il negus Hailé Selassié,

appoggiato dalle truppe inglesi, rientrò trionfalmente in Addis Abeba. Finiva così

l'Impero mussoliniano, durato appena cinque anni.

Travolgente fu l'arrivo dei tedeschi nella penisola balcanica. Sotto il loro urto, il

18 aprile 1941 si arrese la Iugoslavia; il 21 aprile toccò alla Grecia, incapace di resistere al duplice attacco italiano e tedesco. La Iugoslavia cessò di esistere come

Stato sovrano, la Grecia fu sottoposta a un regime congiunto italo-tedesco di occupazione militare. Una parte della Croazia fu direttamente occupata dalle truppe

italiane, tedesche e ungheresi; il resto, insieme alla Bosnia e alla Erzegovina, dopo

l'invasione del maggio 1941 venne organizzato in uno Stato indipendente, alleato

con i nazisti, di cui fu riconosciuto re Aimone di Savoia Aosta. Tuttavia fu in realtà

Ante Pavelic (1889-1959), capo del partito di estrema destra croato degli Ustascia,

a diventare il duce (poglavnik) del nuovo Stato, rendendosi protagonista di

massacri e atrocità contro i serbi, gli ebrei e perseguitando anche la Chiesa greca.

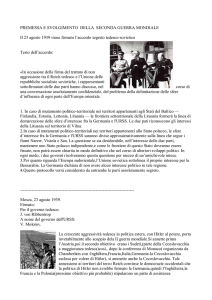

4. La guerra totale: l’attacco all’URSS e l’entrata in guerra degli Stati uniti

I disegni espansionistici della Germania si erano costantemente indirizzati verso gli

immensi territori dell'Unione Sovietica, Paese considerato quasi il nemico naturale

anche per l'insanabile contrasto ideologico tra nazionalsocialismo e comunismo. Il

patto di "non aggressione" firmato dai russi e dai tedeschi il 23 agosto 1939 era

servito soltanto a rinviare lo scontro. Hitler utilizzò quel patto per avere mano

libera in Polonia senza dover temere ritorsioni da due lati (da Francia e Inghilterra

a ovest,e dall'URSS a est). Stalin ne approfittò per spostare in avanti le proprie Nazismo e stalinismo

frontiere, annettendo una parte della Polonia, i Paesi baltici (Estonia, Lettonia,

Lituania) e una striscia di territorio finlandese. Entrambi lo usarono per guadagnare

tempo, per prepararsi meglio a un urto che sapevano inevitabile.

Sconfitta la Francia, isolata l'Inghilterra, occupati definitivamente i Balcani,

praticamente senza più avversari, Hitler ritenne che fosse giunto il momento

opportuno. Il 22 giugno 1941, tre milioni di uomini, con diecimila carri armati e

tremila aerei, scatenarono l'attacco contro l' URSS. In tre mesi i russi persero tutte

le regioni situate a ovest di una linea che partiva da Sebastopoli a sud, e, passando

vicinissimi, a Mosca, arrivava fino a Leningrado. Superato lo sbandamento

iniziale, però, i sovietici organizzarono una strenua resistenza. Mentre l'esercito L’attacco all' URSS

regolare (l'Armata Rossa) sbarrava il passo al nemico verso Mosca e verso i campi

petroliferi del Caucaso, nelle retrovie tedesche cominciarono a operare gruppi di

partigiani che ne sconvolgevano le lunghissime linee di rifornimento. Tra la fine

del 1941 e i primi mesi del 1942, i due schieramenti potevano dirsi così

complessivamente stabilizzati e i nazisti furono costretti a rinunciare ai loro

progetti di un rapido e totale annientamento dell' URSS. Nelle regioni occupate i

nazisti diedero pratica attuazione alla cosiddetta "guerra di sterminio" che a lungo

avevano progettato: a differenza della guerra combattuta contro i Paesi dell'Europa occidentale e settentrionale, sul fronte russo le operazioni belliche

assunsero infatti un carattere programmaticamente distruttivo anche nei confronti

dei civili: si avviò una vera pulizia etnica contro gli ebrei, fu prevista la fucilazione

immediata dei commissari politici dell'Armata Rossa caduti prigionieri, furono

disposte rappresaglie e deportazioni in massa dei civili con la rottura premeditata di

tutte le convenzioni internazionali che regolavano la condotta della guerra.

Nel dicembre del 1941 entrarono in guerra anche le ultime due grandi potenze che

mancavano all'appello dei Paesi belligeranti, gli Stati Uniti e il Giappone. Per i

giapponesi si trattava di sviluppare una linea di tendenza emersa già negli anni

Trenta con l'invasione della Manciuria (1931) e l'aggressione alla Cina (1937),

149

alimentando una spinta continua verso il dominio dell'Asia. Le sconfitte subite in

Europa dalle grandi potenze colonialiste (Francia, Olanda, Gran Bretagna) avevano

inoltre aperto un vuoto di potere nell'Asia sudorientale (dall'Indocina francese alle

Indie olandesi) e l'espansionismo giapponese intendeva sfruttare questa situazione

vantaggiosa.

Nel settembre 1940 il Giappone aderì al Patto Tripartito con le potenze dell'Asse,

invadendo contemporaneamente l'Indocina. Lungo questa direzione era inevitabile

uno scontro con gli Stati Uniti, che nell'Asia sudorientale peninsulare e insulare,

nelle stesse zone prese di mira dai giapponesi, avevano vitali interessi strategici da

difendere.

Gli Stati Uniti avevano fino ad allora assistito con un certo distacco alle convulse

vicende della crisi europea che avevano condotto alla guerra. L'invasione della

Polonia non aveva suscitato apprezzabili reazioni e lo stesso presidente Roosevelt

aveva allacciato relazioni diplomatiche con regimi "collaborazionisti" come quello

di Vichy. Fu agli inizi del 1941 che queste posizioni "isolazioniste" furono

sconfitte e gli Stati Uniti decisero di schierarsi con tutto il peso delle loro immense

risorse economiche a fianco delle democrazie in lotta contro l'Asse.

Questa politica — che faceva degli Stati Uniti l'«arsenale delle democrazie» e

poneva il paese in rotta di collisione con le potenze dell'Asse — ebbe il suo

suggello ufficiale nell'incontro fra Roosevelt e Churchill avvenuto il 14 agosto

1941 su una nave da guerra al largo dell'isola di Terranova. Frutto dell'incontro fu

la cosiddetta Carta atlantica: un documento in otto punti (quasi una edizione

aggiornata dei quattordici punti di Wilson), in cui i due statisti ribadivano la

condanna dei regimi fascisti e fissavano le linee di un nuovo ordine democratico da

costruire a guerra finita: rispetto dei princìpi di sovranità popolare e di

autodecisione dei popoli, libertà dei commerci, libertà dei mari, cooperazione

internazionale, rinuncia all'uso della forza nei rapporti fra gli Stati. Il

coinvolgimento degli Usa in quella che sempre più stava diventando una guerra

antifascista sembrava già a questo punto inevitabile.

Fu un impegno dapprima soltanto economico, concretizzatosi in aiuti e rifornimenti

di armi e materie prime. A farlo diventare un aiuto militare diretto, a trascinare

cioè gli Stati Uniti in un coinvolgimento totale al fianco di Francia e Gran

Bretagna, fu l'attacco giapponese sferrato il 7 dicembre 1941. All'alba di quel

giorno, nel momento stesso in cui l'ambasciatore giapponese consegnava la

dichiarazione di guerra agli USA, 183 tra aerosiluranti e bombardieri piombarono

di sorpresa sulla flotta americana del Pacifico, ancorata nella baia di Pearl Harbor,

nelle isole Hawaii: tutte le ottantotto navi alla flotta furono colpite, duecentotrenta

aerei distrutti, con oltre quattromila morti. Il 12 dicembre, anche le altre potenze

dell'Asse dichiararono guerra agli Stati Uniti. Immediatamente dopo Pearl Harbor

l'offensiva giapponese proseguì inarrestabile. Nella primavera del 1942 erano state

occupate la Malesia, la Birmania, le Filippine, Giava, Sumatra, Hong Kong e

Singapore. A sud, dopo lo sbarco in Nuova Guinea e l'avanzata nelle isole

Salomone, era minacciata da vicino anche l'Australia.

Alla metà del 1942, quindi, la situazione militare era favorevole al Tripartito (Germania, Giappone, Italia) su tutti i fronti di guerra.

L’invasione giapponese

dell’Indocina

L’entrata in guerra degli Stati

Uniti

La Carta atlantica

L’attacco giapponese a Pearl

Harbor

5. Scontro tra ideologie

Fu proprio allora — alla metà del 1942 — che emersero più nitidamente gli aspetti

ideologici del conflitto. Per il fascismo e il nazismo — come abbiamo visto — la

guerra era sempre stata uno strumento fondamentale per realizzare i propri progetti

totalitari. «Il fascismo non crede alla possibilità, né all'utilità della pace perpetua.

Respinge quindi il pacifismo, che nasconde una rinuncia alla lotta e una viltà di

150

fronte al sacrificio. Solo la guerra porta al massimo di tensione tutte le energie

umane e imprime un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontarla», Guerra e totalitarismo

aveva scritto Mussolini nel suo già citato saggio sulla Dottrina del fascismo, del

1932. Hitler, alla fine del 1937, aveva enunciato la sua teoria dello "spazio vitale",

destinata poi a essere messa in pratica con lucida determinazione: «I1 futuro del

popolo tedesco dipende esclusivamente dalla soluzione del bisogno di spazio vitale

[...]. Non si tratta di conquistare un popolo, ma di conquistare uno spazio adatto a

essere sfruttato per l'agricoltura; ancor meglio, di procurarsi materie prime

annettendo direttamente al Reich i territori che ne sono ricchi in Europa e non al di

là dei mari».

Da qui scaturì, anzitutto, il progetto di distruggere l'Urss. Il grano ucraino, il petrolio del Caucaso, manodopera a buon mercato e ridotta in condizione di quasi

schiavitù, le immense risorse disseminate fino ai piedi degli Urali potevano diventare elementi decisivi per alimentare la potenza della macchina bellica nazista. Bisognava ottenere «il massimo rendimento possibile con la spesa minore», intensificando lo sfruttamento degli abitanti dei territori conquistati fino a mettere in

pericolo la loro stessa sopravvivenza fisica. Con l'eccezione degli Stati baltici, della II lavoro schiavistico

Finlandia e della Russia bianca, in tutti gli altri popoli sovietici i nazisti vedevano

soltanto una potenziale riserva di "schiavi".

Il regime di occupazione nazista in URSS fu così improntato alla brutalità e al terrore. Ma lo stesso modello di rapina fu applicato anche negli altri Paesi conquistati

dai tedeschi, che dirottarono verso la Germania le loro principali risorse. Nel

corso della guerra furono così prelevati in totale 125 miliardi di marchi, ai quali

bisognava aggiungere le materie prime, i rifornimenti alimentari e i lavoratori costretti con la forza ad andare a lavorare nelle fabbriche tedesche. Nel 1942 giunsero

in Germania ben cinque milioni di lavoratori stranieri, dei quali solo un milione e

mezzo era costituito da prigionieri di guerra, mentre il resto era un vero e proprio

"esercito del lavoro servile", deportato dall'est (un milione) e dal resto dell'Europa

(2400000). Erano cifre destinate a crescere; nel settembre 1944 i lavoratori stranieri

furono sette milioni e mezzo (due milioni di prigionieri di guerra), otto milioni e

centomila nel dicembre dello stesso anno.

Lo strangolamento economico dei popoli conquistati era solo un aspetto del "nuovo

ordine europeo" che Hitler intendeva costruire. Nel suo disegno di dominazione

continentale la Germania nazista aveva individuato come terreno diretto di

espansione e di colonizzazione l'area dell'Europa centrorientale. Nei confronti

dell'Europa occidentale e settentrionale, invece i progetti tedeschi rimasero più

indeterminati: per quanto sottoposti a un duro regime di occupazione, i popoli di

queste regioni (danesi, olandesi, norvegesi, fiamminghi) furono considerati affini II nuovo ordine europeo

per razza a quello tedesco e quindi suscettibili di nazificazione. Così, alcuni di

questi Stati riuscirono a conservare una parvenza di indipendenza (fu il caso dell'Olanda e della Norvegia, dove, sotto la supervisione di commissari del Reich sopravvissero governi collaborazionisti; e fu il caso della Danimarca). Il protettorato

di Boemia-Moravia, pur conservando fino alla fine della guerra un simulacro di

governo nazionale, costituì di fatto un territorio occupato, controllato dai vari

proconsoli tedeschi. In Polonia, Ucraina a Iugoslavia l'occupazione si presentò non

solo come conquista violenta di territori e risorse, ma anche e soprattutto come

progetto complessivo di riorganizzazione demografica e sociale (massacri e deportazioni di civili, distruzioni delle classi dirigenti) finalizzato alla colonizzazione

tedesca del nuovo "spazio vitale" conquistato con le armi.

Da questo insieme di motivazioni di ordine razziale, politico ed economico, scaturiva l'obiettivo finale, rappresentato da un sistema che al vertice vedeva la "grande Germania" con i suoi cento milioni di abitanti; un gradino più sotto i Paesi

"amici" (Italia, Ungheria, Romania, Bulgaria), poi quelli "satelliti" (la Francia di

Vichy, la Slovacchia) o neutrali (la Svizzera e la Svezia), e così via, con in fondo

alla scala gerarchica, ridotti a semplici colonie, alcuni dei Paesi occupati militarmente. Era una immensa piramide che abbracciava — al culmine dell'espansione

151

nazista — ben due milioni e mezzo di km2 e 250 milioni di abitanti. Quanto alle

"razze inferiori", per gli slavi si progettava di utilizzarli come schiavi nelle campagne, mentre per gli ebrei non era prevista altra soluzione se non quella dell'eliminazione fisica e dello sterminio.

Una gestione del potere così strettamente legata allo sfruttamento e al terrore era

inevitabilmente destinata a scontrarsi con la risposta delle popolazioni che subivano, in modo diretto, questo tipo di dominazione. Accanto agli eserciti regolari

come in URSS, o per conto proprio come in Grecia, Iugoslavia, Polonia, Francia,

Olanda, le popolazioni civili si schierarono anche militarmente contro i tedeschi,

dando vita a quei movimenti partigiani (la Resistenza europea) che furono un fenomeno assolutamente tipico della Seconda guerra mondiale.

La Resistenza

In tutti i Paesi occupati la Resistenza contribuì a rendere esplicito il carattere di

guerra per la libertà e la democrazia assunto dalla lotta contro i progetti totalitari

del fascismo e del nazismo. Proprio in relazione a questo aspetto della guerra totale, appare fondata la definizione della Seconda guerra mondiale come dell'epilogo di una "guerra civile europea" lunga trent'anni, cominciata con la Rivoluzione

bolscevica del 1917. Oggi l'alleanza fra Stalin e Roosevelt può apparire un paradosso; allora quell'alleanza apparve scontata. I progetti hitleriani non lasciavano

spazio per altre soluzioni ed erano inevitabilmente destinati a scontrarsi con la risposta diretta delle popolazioni coinvolte. Il 26 maggio 1942, l'uccisione del proconsole tedesco Reinhard Heydrich (1904-1942) a Praga rese familiare in tutta Europa la parola e il concetto di "resistenza".

Guerra civile, guerra patriottica di liberazione, guerra di classe: in tutti i movimenti di Resistenza, in Olanda come in Grecia, in Francia come in Iugoslavia, ma

soprattutto in Italia, queste tre componenti si sovrapposero, si intrecciarono in un

nodo inestricabile. Si combatteva al fronte e si combatteva a casa: il nemico non

era solo lo straniero, ma anche il vicino di casa o un parente, dal quale si era separati da un abisso ideologico.

6. I lager e lo sterminio degli ebrei

Per i nazisti gli ebrei erano l'incarnazione del male assoluto. L'Europa del "nuovo

ordine" poteva quindi nascere solo con il loro sterminio fisico, con la

sopravvivenza di un'unica razza "pura", quella ariana. Di "soluzione finale"

per il problema ebraico si cominciò a parlare all'inizio del 1941. Fu allora che

iniziò l'attività dei famigerati Einsatzgruppen (gruppi militari destinati all'annientamento fisico degli ebrei) e che le prime camere a gas cominciarono a funzionare

nei "campi della morte e del lavoro" (i lager). Esistevano campi di concentra- La soluzione finale

mento (Buchenwald, Mauthausen, Dachau, Ravensbruck) e campi di sterminio

(Chelmno, Treblinka, Sobibor, Belzec e, in parte, Auschwitz). I primi, concepiti

come luogo di detenzione e di punizione per gli oppositori politici e religiosi, per

gli ebrei, e, più in generale per gli "asociali", furono installati, a partire dal 1933,

nei territori del Reich, spesso nelle vicinanze di grandi centri urbani come Berlino,

Monaco, Weimar, Linz (nel corso della guerra, poi, la rete dei Konzentrationlager

si ampliò e si diffuse con l'afflusso di nuovi deportati fino a configurarsi come un

gigantesco sistema di sfruttamento del lavoro). I secondi vennero al contrario

istituiti nei lontani territori dell'Est europeo ed ebbero come esclusiva finalità

l'eliminazione fisica di ebrei e zingari (prova ne è che molti campi di sterminio

vennero smantellati prima della fine della guerra esaurita la finalità per cui erano

stati costruiti).

Arrestati in tutta l'Europa occupata dalla polizia segreta nazista, la Gestapo

(abbreviazione di Geheime Staats-polizei, polizia segreta di stato), marchiati con

una stella gialla, gli Untermenschen, i "sottouomini" ebrei venivano avviati verso i

152

campi nei quali li aspettava una morte orribile. Sei milioni e mezzo furono gli ebrei

sterminati dai nazisti durante la guerra. Intere comunità — come quelle ebraiche

dell'Europa centrale — furono cancellate per sempre. Erano circa trentamila gli

ebrei italiani nel 1940. Tra il 19 settembre 1943, data di partenza del primo

convoglio da Peschiera del Garda verso Dachau, e la primavera del 1945 ne furono

deportati 7.495. Solo seicentodieci fecero ritorno.

Nessuno riuscì a resistere; i 40.000 ebrei del "ghetto", il quartiere ebraico di

Varsavia, che si rivoltarono contro i tedeschi nell'aprile del 1943, furono sterminati

come i loro fratelli che salivano inermi e inoffensivi sui vagoni piombati dei

convogli ferroviari che li portavano verso la morte. Fu un orrore senza precedenti

nella storia, sia per l'entità del massacro, sia perché milioni di persone furono

vittime non di un loro comportamento intenzionale, di una loro scelta, ma solo del

fatto di appartenere a una determinata confessione religiosa, vittime inconsapevoli,

prima ancora che innocenti, di quello che lo scrittore Primo Levi ha definito «un

moderno ritorno alla barbarie».

Nei lager, amministrati direttamente dai reparti speciali più fedeli a Hitler, le SS,

prima di essere eliminati gli ebrei dovevano contribuire con le loro ultime energie

vitali allo sforzo bellico dell'economia nazista. È questo uno degli aspetti più inquietanti dei campi di sterminio e di concentramento. Oltre a luoghi di morte essi

erano gigantesche imprese produttive, in cui era coinvolta in modo rilevante tutta

la grande industria tedesca.

Uno dei lager più antichi (sorse addirittura prima della guerra, nel 1938), quello

Lo sfruttamento della morte

di Mauthausen, fu organizzato per l'escavazione di una cava di granito delle vicinanze. Era una vera, piccola città, con baracche di legno, edifici in muratura, piazze, strade. Nel corso della guerra vi passarono più di 150.000 prigionieri. Dalla cava di Mauthausen, tra il 1938 e il 1943, uscirono cubi di granito, orli di marciapiedi, massi per fondamenta. Le strade e i palazzi della Germania nazista furono lastricate e costruiti con gli stenti e le sofferenze dei deportati. Poi, a partire dal 1943,

Mauthausen divenne solo una "fabbrica di morte", l'attività di estrazione della cava

fu abbandonata. Nelle sue baracche furono trasportati anche 45.000 italiani.

Soltanto cinquemila, alla fine della guerra, tornarono a casa.

7. Prime sconfitte dell'Asse: Stalingrado, El Alamein e le prime sconfitte

giapponesi

Nei travolgenti successi iniziali ottenuti dai tedeschi in Europa e dai giapponesi in

Asia c'erano però alcune contraddizioni. Le sconfitte subite dall'Urss e dalla Gran

Bretagna, per quanto vistose, non erano state definitive; il potenziale bellico italiano era risultato spaventosamente inadeguato alle esigenze della guerra; il mancato coordinamento tra la Germania e il Giappone (per un attacco simultaneo all'URSS, ad esempio) esponeva i giapponesi ai rischi di una eccessiva espansione

territoriale nelle migliaia di isole del Pacifico e dell'Asia sudorientale, tutte difficil- Le debolezze tedesche e il peso

mente difendibili.

degli USA

La strategia degli USA nel Pacifico terrà conto proprio di questi punti deboli, isolando e catturando progressivamente le guarnigioni delle isole più remote per poi

avanzare versò il centro dell'arcipelago nipponico. Proprio gli USA, per i Paesi del

Tripartito, erano in assoluto l'incognita maggiore; nel primo semestre del 1942, il

loro intervento non aveva avuto ancora modo di rivelarsi nelle sue enormi dimensioni reali, sia economiche sia militari. Ma sarebbe passato pochissimo tempo e

queste incertezze sarebbero scomparse, segnando anche il destino dell'Asse. Tre

battaglie, una sul fronte russo, a Stalingrado, la seconda sul litorale libico-egiziano,

a El Alamein, la terza, navale, alle isole Midway nel Pacifico, resero evidente che,

a partire dall'autunno del 1942, l'andamento della guerra volgeva a favore degli

153

angloamericani.

A Stalingrado si arenò l'offensiva nazista verso Mosca. La città, posta all'estremità

meridionale della zona compresa tra le due grandi anse del Don e del Volga, era

come il "tappo di un collo di bottiglia" attraverso il quale passavano tutte le più importanti vie di comunicazione verso la capitale sovietica. I tedeschi cominciarono il

loro assedio il 13 settembre 1942. Per mesi divampò una battaglia feroce e sanguinosa, combattuta all'interno dei quartieri cittadini, casa per casa, fabbrica per

fabbrica, finché il 19 novembre 1942 scattò la controffensiva russa. Il 16 dicembre La battaglia di Stalingrado

il tratto del fronte lungo il Don, a nord di Stalingrado, tenuto dall'VIII armata

italiana (220.000 soldati erano stati mandati in Russia da Mussolini, nel 1942, per

partecipare alla crociata antibolscevica di Hitler), fu investito da soverchianti forze

sovietiche e sfondato definitivamente tre giorni dopo. Mentre i fanti italiani iniziavano la loro tragica ritirata, a piedi, nella neve e nel freddo implacabile dell'inverno russo, lungo un calvario durato 800 km fino alla frontiera russo-polacca, tutto lo schieramento nazista fu costretto ad arretrare al di là del Don. Da questo momento in poi la guerra in Russia sarà a senso unico, con le truppe dell'Asse in ritirata e quelle sovietiche a incalzarle, in un lungo inseguimento destinato a concludersi solo tra le rovine di Berlino distrutta.

Sempre nel secondo semestre del 1942, anche in Africa settentrionale le sorti del

conflitto si rovesciarono completamente. El Alamein era una località a 100 km da

Alessandria d'Egitto. Le truppe italo-tedesche vi erano giunte il 1° luglio 1942, in

quella che doveva essere la loro ultima offensiva. C'era una strozzatura — larga

poco più di cinquanta chilometri — tra la costa e la depressione desertica di El

Qattara: quella strozzatura si rivelò insuperabile. Le truppe del generale nazista

Erwin Rommel (1891-1944), grande comandante militare chiamato la "volpe del La battaglia di El Alamein

deserto", non riuscirono né ad aggirare verso il deserto le scoscese scarpate della

depressione, né a forzare lo strettissimo varco che si apriva tra questa e il mare. Il

fronte si stabilizzò in due schieramenti contrapposti, con trincee e camminamenti

che ricordavano le tecniche di combattimento usate nel primo conflitto mondiale.

Il 23 ottobre gli inglesi passarono al contrattacco. Giovandosi di un imponente

flusso di rifornimenti, le truppe del generale Bernard Montgomery (1887-1976)

riuscirono a sfondare le linee italo-tedesche (4 novembre 1942), dopo giorni di

terribili mischie in trincea e combattimenti all'arma bianca. Pochi mesi dopo

(gennaio 1943), le truppe dell'Asse avevano perso tutta la Libia e si trovarono arroccate in Tunisia, assalite a ovest, sull'altro fianco, anche dagli americani, sbarcati - 1'8 novembre 1942 - in Algeria e Marocco. Italiani e tedeschi resistettero in

Tunisia fino al 12 maggio 1943. Poi la loro resa spalancò agli Alleati le porte della

Sicilia e dell'Italia.

Sui fronti del Pacifico, la battaglia navale delle Midway, 3-5 giugno 1942, segnò la

fine della supremazia giapponese. Nell'isola di Guadalcanal, in uno scontro protrattosi dal 7 agosto 1942 al 7 febbraio 1943, si sbarrò definitivamente la strada all'espansione verso l'Australia; anche la marea dilagante delle vittorie nipponiche

aveva toccato il suo culmine e stava per rifluire.

8. Vivere con le bombe

Le battaglia delle Midway e di

Guadalcanal

La Seconda guerra mondiale fu una "guerra totale" non solo in senso geografico o

perché fu combattuta con ogni mezzo, ma perché coinvolse tutte le componenti

politiche, sociali e produttive degli Stati belligeranti, colpendo in modo diretto e

drammatico anche le popolazioni civili. I bombardamenti aerei furono il principale

strumento di questo coinvolgimento. In Italia, le prime bombe inglesi caddero su

Torino 1'11 giugno 1940, ad appena ventiquattr'ore ore dalla dichiarazione della

guerra, causando quattordici morti e 39 feriti. Alla fine, dopo 58 mesi, le vittime Bombe e popolazione civile

154

saranno circa settantamila. Un triste primato, tra le nostre città, spetterà a Napoli,

con 3.600 morti.

Il bombardamento a tappeto cancellava ogni differenza tra bersagli civili e militari,

assumendo come obiettivo l'annientamento di qualsiasi forma di vita all'interno del

perimetro urbano delle città nemiche. In Italia la prima città a subirlo (anche se in

forma limitata) fu Genova, il 22 ottobre 1942. Gli strumenti di questa

impressionante tecnologia di morte divennero ben presto familiari per tutti gli

italiani. La gente imparò a riconoscere i pesanti bombardieri inglesi, le gigantesche

fortezze volanti e i Liberators americani. Ogni ragazzino sapeva distinguere una Tecniche di distruzione

bomba-torpedine (che scoppiava istantaneamente nell'urto dell'ostacolo) da una

bomba-mina a scoppio ritardato o da uno spezzone incendiario, piccolo ordigno in

grado di sviluppare, bruciando, un calore di 2.500 gradi. La sua efficacia

incendiaria era superata soltanto dalle grandi bombe al fosforo: investita dal loro

getto, la pelle bruciava di una fiamma inestinguibile. Le vittime smettevano di

bruciare se immerse nella sabbia o nell'acqua, ma ricominciavano ad ardere appena

riportate all'aria: fu questa la visione dantesca offerta dagli abitanti di Amburgo

dopo il bombardamento del 28 luglio 1943.

L'unico bombardamento a tappeto totale contro una città italiana si scatenò su

Milano il 13 agosto 1943: duemila tonnellate di bombe trasformarono la città in un

immenso braciere. Richiamate dal calore intenso, dalle campagne arrivarono

raffiche di vento a 50 km all'ora; attizzarono gli incendi, ma la loro forza non fu tale da congiungerli tutti. A Milano fu così risparmiato l'orribile Feuersturm, la tempesta di fuoco che straziò Amburgo, Dresda e altre città tedesche.

Le nostre città sembravano inermi. Alla fine dei 1943, a Torino esistevano solo una Bombardamenti sull'Italia

trentina di ricoveri pubblici, in grado teoricamente di ospitare venticinquemila

persone. Esistevano poi seicento ricoveri casalinghi o aziendali (cantine), con una

capacità ricettiva di 150.000 persone. Tutto questo per una città di 700.000 abitanti.

La gente fuggiva in campagna; sulle colline. Era lo "sfollamento". Nel caso di

Torino, al 1° luglio 1943, 338.000 torinesi (il 48,45% della popolazione) avevano

abbandonato la città. Treni insufficienti e a orari impossibili, mezzi di trasporto

improvvisati, sistemazioni precarie nei paesi e nelle cascine: erano gli aspetti quotidiani della "guerra totale".

9. Il crollo del fascismo

Le sconfitte dell'Asse e le distruzioni rovinose causate dai bombardamenti alleati

fecero emergere in tutta la sua drammatica realtà l'inadeguatezza italiana a

sostenere uno sforzo bellico prolungato. A partire dagli inizi del 1943, esponenti di

casa Savoia, le massime autorità militari, della polizia, dei carabinieri e anche

alcuni membri del governo fascista cominciarono a fare pressioni sul re, Vittorio

Emanuele III, perché con un suo intervento portasse fuori dalla guerra un Paese

ormai stremato. A rendere più urgente questa decisione contribuivano anche Gli scioperi del 1943

segnali politici interni: nel marzo 1943, infatti, duecentomila operai delle più

grandi fabbriche di Tonno, Milano, Genova entrarono in sciopero, bloccando

completamente la produzione nel cuore dell'industria bellica fascista. Le loro

rivendicazioni erano economiche e salariali, ma rappresentavano anche la

testimonianza di una diffusa esigenza di pace, che cominciava ad affiorare nella

popolazione civile. Era la prima volta, dopo vent'anni di fascismo, che una lotta

operaia di così grande portata riusciva ad affermarsi. A livello politico, per

Mussolini fu una sconfitta rovinosa come quella di El Alamein. Anche i tedeschi si

preoccuparono allora per il crollo imminente del loro alleato e, mentre nascevano i

primi sospetti reciproci, posero allo studio piani per l'occupazione dell'Italia e dei

Balcani, proprio per fronteggiare l'eventualità di un ritiro italiano dalla guerra.

155

Nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1943 gli angloamericani sbarcarono in Sicilia nella piana di Gela - conquistando l'intera isola in un mese di combattimenti. La

situazione precipitò. Forse a quel punto lo stesso Mussolini era ormai consapevole

della necessità di uscire dal conflitto e si era ripromesso di farlo con il consenso di

Hitler. Ma un incontro tra i due, il 19 luglio 1943 a Feltre, non diede i frutti sperati:

i tedeschi manifestarono la loro ferma intenzione di assumere il totale controllo

militare del fronte italiano per farne una linea avanzata di difesa dei confini della

Germania. A quel punto anche Vittorio Emanuele III decise di rompere gli indugi.

Il binomio monarchia-fascismo, che per vent'anni era stato legato da una perfetta

armonia, doveva ormai scindersi. Il re non voleva essere coinvolto nella imminente

rovina del regime. Il 25 luglio 1943 Mussolini fu destituito e arrestato, e Vittorio

Emanuele III scelse un militare di prestigio come nuovo capo del governo, il

vecchio maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio (1871-1956). Il meccanismo che

doveva portare l'Italia fuori dalla guerra si era ormai messo in moto. A distanza di

poco più di un mese, infatti, il 3 settembre, veniva firmato a Cassibile (in Sicilia)

l'armistizio con gli angloamericani. Il suo annuncio ufficiale, l'8 settembre,

provocò il totale sfaldamento dell'esercito; senza ordini precisi, con i collegamenti

saltati, i comandi in fuga, i reparti italiani furono massacrati dai Tedeschi (come

nelle isole greche di Corfù e Cefalonia) o catturati e deportati in Germania

(seicentomila uomini) .

L'armistizio, paradossalmente, era stato preparato meglio dai tedeschi che dal governo italiano. Mentre alle nostre truppe arrivarono ordini generici e contraddittori,

i nazisti - prevedendo la mossa di Badoglio - avevano già da tempo predisposto un

piano (l'operazione Alarico) per l'annientamento e il disarmo delle nostre forze

armate. Il piano riuscì perfettamente (eccezion fatta per la marina) in quasi tutti i

settori operativi. Le truppe italiane sparse sui vari fronti (in Grecia, in Iugoslavia,

ecc.) furono facilmente neutralizzate, e circa seicentomila soldati e ufficiali furono

catturati e avviati verso i campi di internamento in Germania e nei territori da essa

occupati. I prigionieri italiani furono impiegati come manodopera a basso costo. Si

ritiene che le perdite subite dagli internati militari italiani nei campi nazisti, per

fame, stenti, malattie, massacri, non siano stati inferiori ai trentamila uomini. Due

medaglie d'oro e cinquantasei d'argento sono state conferite a ufficiali,

sottoufficiali e militari di truppa per lo spirito di patriottismo e di libertà

dimostrato, rifiutando ogni collaborazione con i nazisti. Sul versante opposto, solo

il 2% di essi aderì alla Repubblica sociale italiana, che rappresentò l'ultima incarnazione del fascismo mussoliniano.

Uno degli episodi più significativi di resistenza armata opposta dalle truppe italiane avvenne sull'isola greca di Cefalonia. Qui il presidio italiano, dopo la

proclamazione dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati l'11 settembre, si rifiutò di

abbandonare le armi e fidando ancora in un intervento aeronavale alleato o in

qualche aiuto dall'Italia, prolungò al massimo la resistenza, ma il 22 settembre fu

costretto a chiedere la resa. I tedeschi l'accordarono ma subito dopo iniziarono

proditoriamente lo sterminio dei superstiti: 4850 soldati e 341 ufficiali furono

fucilati e le loro salme accatastate e bruciate. Cinquantacinque ufficiali e oltre

tremila soldati erano già caduti in combattimento. Altri duemila furono uccisi

durante il loro trasporto in Grecia.

In Italia, il re e Badoglio, per sfuggire ai nazisti, lasciarono Roma e si rifugiarono a

Brindisi, pressa gli Alleati. Pochi giorni dopo, il 21 settembre, i tedeschi, liberato

Mussolini, lo posero a capo di un nuovo Stato fascista esteso a tutto il Nord Italia,

la Repubblica sociale italiana. Il Paese era così spaccato in due, militarmente,

politicamente e geograficamente. Ai primi di settembre, truppe angloamericane

erano sbarcate nella piana di Salerno e avevano iniziato a risalire la penisola senza

ottenere però risultati decisivi: le difese tedesche arroccate intorno all'abbazia di

Montecassino ("linea Gustav") riuscirono a resistere brillantemente per tutto

l'inverno 1943-1944, in una strenua battaglia difensiva che ritardò la marcia degli

Alleati fino all'estate 1944. Roma, la prima capitale europea sottratta ai nazisti, fu

Lo sbarco degli americani (9-10

luglio 1943)

L’arresto di Mussolini (25

luglio 1943 )

L’annuncio dell’armistizio (8

settembre 1943)

Seicentomila soldati deportati

Cefalonia

La guerra in casa

156

liberata soltanto il 4 giugno 1944. Il successivo arretramento tedesco riuscì a

contenere ancora l'avanzata alleata. Dopo la liberazione di Firenze (agosto 1944),

l'ultimo sforzo offensivo alleato si concluse il 26 ottobre 1944: gli angloamericani

si fermarono per l'inverno sulla "linea gotica" (che attraversava l'Italia in senso

orizzontale da Rimini a La Spezia, seguendo i contrafforti accidentati

dell'Appennino tosco-emiliano). La marcia per risalire la penisola fu dunque

lentissima e sempre molto ben fronteggiata dai tedeschi.

La risalita degli alleati e la

resistenza tedesca

10. Verso lo scontro finale: lo sbarco in Normandia e l’offensiva sovietica

La partita decisiva per determinare l'esito finale della guerra non si giocava, però,

sul fronte italiano. Nella notte tra il 5 e il 6 giugno 1944, infatti, gli Alleati erano

sbarcati sulle coste atlantiche della Normandia, in Francia. Era l'assalto alla "fortezza europea", un'azione che, sommandosi da ovest alla marcia dell'Armata Rossa

da est, doveva stringere le forze naziste in una morsa mortale. La potenza dispiegata dagli USA nelle operazioni di sbarco fu impressionante.

Al comando del generale Dwight Eisenhower (1890-1969), furono impiegati tre

milioni di uomini, 1200 navi da guerra, 6500 mezzi anfibi, 13 000 aerei; si costrui- Lo sbarco in Normandia e il

rono porti artificiali, strade, ponti. A un mese dallo sbarco, più di un milione di fronte occidentale

uomini era già riuscito ad attestarsi al di là dello schieramento difensivo tedesco. I

nazisti, per la prima volta nella guerra, usarono le loro armi segrete, le bombe V1e

V2 telecomandate, che raggiungevano il bersaglio senza bisogno di essere lanciate

dagli aerei. Ma anche questi "missili" si rivelarono poco efficaci. I1 15 agosto 1944

le truppe del generale De Gaulle sbarcarono in Provenza e cominciarono a risalire

vittoriosamente la Francia meridionale; il 24 agosto i soldati di De Gaulle

entrarono in Parigi insorta, accolti dai partigiani che avevano scacciato i tedeschi.

A metà del settembre 1944 quasi tutta la Francia e il Belgio erano stati sottratti al

dominio nazista. Dopo la conquista di Aquisgrana (la prima grande città tedesca

caduta in mano agli Alleati, il 21 ottobre 1944), il fronte si stabilizzò, mentre cominciava l'ultimo inverno di guerra.

Lo sbarco in Normandia si era rivelato una mossa fatale per le sorti di Hitler. Uno

dei principali obiettivi nazisti, infatti, era sempre stato quello di evitare di essere

impegnati su "due fronti", così da potersi muovere come un pendolo, colpire a est

senza temere attacchi da ovest e viceversa. Stalin aveva chiesto da tempo agli

angloamericani di aprire un secondo fronte per scardinare i piani strategici hitleriani. Ma a queste sue richieste si era sempre opposto il rifiuto di Churchill. L'alleanza che legava le democrazie occidentali all' URSS restava un accordo diplomatico attraversato da sospetti e diffidenze reciproche. L'essere uniti nella formula II "secondo fronte"

della guerra "democratica e antifascista" non bastava a cancellare una consolidata,

reciproca ostilità ideologica. Quando fu chiaro che, per Hitler, le sorti della guerra

erano definitivamente compromesse, soprattutto Churchill cominciò a pensare agli

equilibri politici che sarebbero nati dalla conclusione del conflitto. Era favorevole,

quindi, ad aprire il "secondo fronte" non a ovest, ma a sud, nei Balcani; in quel

modo le truppe angloamericane si sarebbero trovate più vicine a quelle russe,

pronte a contrastarne - una volta sconfitto Hitler - l'espansione nel cuore dell'Europa. Strenuo assertore della tesi di Stalin sul "secondo fronte" fu invece il

presidente degli Stati Uniti, Roosevelt. Per lui il solo obiettivo che contava era la

sconfitta della Germania e la vittoria delle forze antifasciste. E il peso di Roosevelt

fu decisivo.

Prima ancora che l'apertura del "secondo fronte" seguita allo sbarco in Normandia

potesse far sentire i suoi effetti sul fronte orientale, i sovietici erano già scattati

all'attacco. Dall'agosto 1943 fino all'aprile 1944 l'Armata Rossa fece registrare una

catena ininterrotta di vittorie, liberando l'Ucraina, la Crimea e respingendo i

157

tedeschi fino ai confini con la Polonia. Dopo una breve pausa, l'offensiva riprese e

- nell'agosto del 1944 - i sovietici erano ormai sul fiume Vistola, alle porte della

Germania. Tutto il sistema di dominio tedesco nel bacino danubiano e balcanico si

sfaldava progressivamente: il 25 agosto la Romania dichiarava guerra ai suoi ex L'offensiva sovietica e il fronte

alleati nazisti, imitata dalla Bulgaria (8 settembre 1944), mentre l'Ungheria firmò orientale

un armistizio con i sovietici in ottobre. Nei Balcani, i tedeschi furono costretti a lasciare prima Atene (3 ottobre), poi Belgrado, insorta vittoriosamente e liberatasi

dopo sei giorni di duri combattimenti (15-21 ottobre 1944). L'unico successo di

quell'estate del 1944 per i nazisti arrivò con la tragica repressione della rivolta di

Varsavia. La capitale polacca, per circa due mesi (1° agosto-2 ottobre) tenne testa

da sola all'esercito tedesco, attendendo invano un intervento della Armata Rossa

che pure era giunta alle sue porte: alla fine, i combattenti, gli ex soldati dell'esercito

polacco, i civili, male armati e senza rifornimenti, furono costretti a cedere e a

subire la terribile rappresaglia nazista.

11. L'urto decisivo: la fine del Terzo Reich, la sconfitta del Giappone e la bomba

atomica

Nell'autunno del 1944, con lo sbarco in Normandia e l'apertura del secondo fronte,

le sorti della Germania erano ormai segnate.

Eppure doveva trascorrere ancora un lunghissimo inverno prima che Hitler si desse

per vinto. Sordo agli appelli dei suoi generali, favorevoli a un armistizio con gli

angloamericani per concentrare gli sforzi contro l' URSS, egli decise di gettare nella mischia tutte le residue risorse del proprio Paese, in un tentativo di resistenza

tanto tragico quanto inutile. Per la Germania giunse l'ora della mobilitazione totale;

mentre la martellante propaganda gestita dal ministro Goebbels alimentava le L'ultimo balzo

ultime illusioni sulle "armi segrete" (modelli più perfezionati delle bombe V1 e

V2), nell'esercito tedesco affluirono ragazzini di 12 anni, impiegati dello Stato, artisti, cantanti, tutto quello che alla Germania restava in termini di uomini e mezzi.

Non servì a niente. Il 7 marzo 1945 gli Alleati passarono il Reno a Remagen, dilagando fino alla Germania centrale. In Italia, agli inizi di aprile cominciò lo sfondamento della "linea gotica", in un'ultima battaglia destinata a concludersi con la

vittoriosa insurrezione partigiana delle città del Nord (25-26 aprile) e la capitolazione delle forze tedesche presenti nel Paese (4 maggio).

A metà aprile l'Armata Rossa sferrò la sua offensiva dalla Polonia, sulla linea dell'Oder-Neisse, puntando direttamente su Berlino. Il 30 aprile, nella capitale ormai

invasa dai sovietici, Hitler si suicidò nel bunker che si era fatto costruire nei

sotterranei della Cancelleria. II 7 maggio 1945, finalmente la Germania si arrendeva su tutti i fronti, "senza condizioni". L'8 maggio, per la prima volta dopo

molti anni, le armi tacquero in tutta Europa.

La guerra continuava però nel Pacifico e in Asia, dove l'iniziativa era passata decisamente agli americani. I grossi bombardieri B29 che partivano dalle isole Marian- Il suicidio di Hitler

ne investirono tutte le città nemiche con il peso distruttivo delle loro incursioni.

Progressivamente i giapponesi furono scacciati da tutti i Paesi che avevano

occupato nella prima fase del conflitto. Poi fu il loro stesso territorio a essere

invaso. Il 19 marzo 1945 Tokyo subì il più terrificante bombardamento aereo di

tutta la guerra; il 1° aprile, infine, fu sferrato l'attacco a Okinawa, ultimo baluardo

difensivo del Giappone verso le coste della Cina. Fu la battaglia decisiva. I II fronte asiatico

giapponesi vi profusero tutte le loro energie, ricorrendo anche ai kamikaze, i pilotisuicidi destinati a piombare con i loro aerei sulle navi nemiche e a morire

distruggendo i propri obiettivi. Fu tutto inutile. Per piegarne definitivamente la

resistenza, il nuovo presidente degli Stati Uniti, Harry Truman (1884-1972), decise

di usare un ordigno appena messo a punto e spaventosamente distruttivo, la bomba

158

atomica.

Il 6 agosto 1945 la bomba atomica cadde su Hiroshima, causando più di 90.000

vittime; il 9 agosto toccò a Nagasaki. Il governo giapponese comprese di non poter

più sostenere il conflitto. L'armistizio fu firmato il 2 settembre 1945. Questa volta

la Seconda guerra mondiale era veramente finita; erano morte cinquanta milioni di

persone, di cui circa trenta milioni nella sola Europa.

Bisognava ora costruire la pace. Le grandi potenze vincitrici fondarono una nuova

organizzazione internazionale degli Stati, che avrebbe dovuto garantire la pacifica

soluzione dei conflitti, sostituendosi a quella Società delle nazioni che proprio in La bomba atomica

questo compito aveva fallito Il 25 settembre 1945, con la Conferenza di San

Francisco, nasceva l'ONU, l'Organizzazione delle nazioni unite. Ma tra i vincitori,

l' URSS da un lato e USA, Gran Bretagna e Francia dall'altro, cominciavano ad

affiorare gravi motivi di disaccordo. In tutti gli incontri che c'erano stati durante la

guerra (Teheran, 1 dicembre 1943; Mosca, 30 ottobre 1943; Jalta, 4-11 febbraio La pace

1945; Potsdam, 17 luglio- 2 agosto 1945), l'unico punto sul quale si era sempre

raggiunto un accordo soddisfacente era quello legato comune volontà di

sconfiggere e punire la Germania, anche creando un apposito tribunale interalleato

per giudicare «i crimini di guerra e contro l'umanità» commessi dai nazisti nei

territori occupati (a guerra finita questo tribunale fu effettivamente insediato e

operò nella città di Norimberga) .

Era rimasto però del tutto irrisolto il problema della sistemazione postbellica

dell'Europa. La soluzione si ispirò alla politica del "fatto compiuto": alla

conferenza Jalta, i "tre grandi" (Churchill, Roosevelt e Stalin) decisero una sorta di

spartizione del mondo in "zone d'influenza"; ogni zona era identificata in rapporto

agli eserciti che la occupavano. Così, in Europa, tutti i Paesi dell'area balcanodanubiana liberati dall'Armata Rossa finirono sotto il dominio sovietico. Per la

Germania furono previste quattro zone di occupazione da affidare alle potenze

vittoriose.

12. La Resistenza in Italia

In tutto il periodo in cui la guerra ristagnò nel suo territorio, l'Italia restò

geograficamente e politicamente divisa in due. Il "regno del Sud", strettamente

controllato dagli Alleati, estendeva la sua autorità amministrativa nelle regioni

liberate dagli angloamericani. Capo del governo — dopo la fuga da Roma a

Brindisi nella notte dell'8 settembre — era rimasto il maresciallo Badoglio. Proprio

Badoglio, il 13 ottobre 1943, dichiarò guerra alla Germania, ottenendo dagli

angloamericani la qualifica di "cobelligerante". Contingenti di un esercito italiano Il "regno del Sud"

rinnovato frettolosamente in uomini e mezzi parteciparono, così, agli scontri sulla

"linea Gustav", segnalandosi nel sanguinoso assalto alle difese tedesche di

Montecassino (battaglia di Montelungo e Mignano, 16 dicembre 1943). I

movimenti antifascisti che si stavano ricostruendo al Sud, liberali, comunisti,

socialisti, i cattolici della DC (Democrazia cristiana), gli esponenti del Partito

d'azione, pur essendo quasi tutti di orientamento repubblicano, decisero di

collaborare con Badoglio entrando a far parte del suo governo (21 aprile 1944):

ottennero in cambio, da Vittorio Emanuele III, l'impegno a trasmettere i propri

poteri al figlio Umberto. Nel "compromesso istituzionale" dell'aprile 1944, i partiti

antifascisti riuscirono comunque a imporre alla monarchia la convocazione, a

guerra finita, di un'assemblea costituente (che dando vita a una nuova costituzione,

avrebbe interrotto la continuità dello Statuto albertino). Dopo la liberazione di

Roma, Umberto di Savoia assunse la carica di luogotenente del regno e Badoglio Il "compromesso istituzionale"

fu sostituito come capo del governo da Ivanoe Bonomi, antifascista di provata fede. (aprile 1944)

Al Nord, nel biennio 1943-1945, una repubblica invece c'era già ed era quella

159

costituita da Mussolini e dai tedeschi dopo 1'8 settembre 1943. Al suo interno era

emerso il tentativo del fascismo di ritrovare i suoi caratteri originari, repubblicani

e "socialisteggianti". Il Partito nazionale fascista fu considerato disciolto e

sostituito dal Partito fascista repubblicano. Per tenere fede alla sua sigla, RSI

(Repubblica sociale italiana), Mussolini avviò anche una complessa procedura per

"socializzare" le principali imprese private, associando alla loro gestione gli operai

e i lavoratori dipendenti. I suoi provvedimenti non ebbero però nessuna La Repubblica sociale

conseguenza pratica. La RSI non riuscì ad avere una propria autonomia e fu

sempre rigidamente subordinata ai tedeschi. I suoi ministeri erano sparsi sulle rive

del lago di Garda, intorno a Salò, la cittadina che fu la capitale del nuovo Stato

mussoliniano. Incapace di funzionare come amministrazione, la RSI non fu

nemmeno in grado di dotarsi di un proprio esercito regolare: i suoi reparti militari

(la GNR, Guardia nazionale repubblicana, le Brigate nere, la X Mas) furono

impegnati prevalentemente in compiti di ordine pubblico, di polizia, per la

repressione antipartigiana.

In tutta l'Italia occupata dai tedeschi, infatti, si era sviluppata, a partire dai giorni

immediatamente successivi all'8 settembre, un forte movimento di Resistenza Al

Sud c'erano stati soltanto brevi episodi insurrezionali, come quello di Napoli (la

città si liberò da sola dai tedeschi, dopo quattro giornate di lotta, 27-30 settembre

1943); al Nord, invece, la lotta armata assunse caratteri permanenti e di grande

rilievo politico. In montagna, nelle vallate, nelle campagne, sorsero nuclei

partigiani ben organizzati, formazioni militarmente inquadrate (brigate, divisioni, La lotta partigiana

"bande") .

Specialmente in quelle formazioni legate ai partiti di sinistra, le "Garibaldi"

(comuniste), le "Giustizia e Libertà" (del Partito d'azione), le "Matteotti" (socialiste), c'era una forte esigenza di fare emergere dalla lotta contro i tedeschi e

contro i fascisti un'Italia profondamente rinnovata in senso democratico. Più

moderati erano gli obiettivi di altre bande partigiane: le "autonome" (costituite in

prevalenza da ex militari fedeli al re), quelle organizzate dalla DC, i gruppi liberali.

Per tutti costoro l'impegno prevalente era quello di scacciare i tedeschi.

Durante la Resistenza, però, ci fu una sostanziale unità: tutte le formazioni

partigiane facevano riferimento al CLNAI (Comitato di liberazione nazionale alta

Italia), composto dai rappresentanti dei partiti antifascisti. Il CLNAI fu

riconosciuto (7 dicembre 1944) dagli Alleati come rappresentante al Nord del

legittimo governo italiano insediato in Roma liberata. Nell'aprile del 1945 i

partigiani erano circa 200.000, inquadrati nel CVL (Corpo volontari della libertà), organismo unitario - agli ordini diretti del CLNAI - in cui erano confluite tutte le L'insurrezione

formazioni. Il 25 aprile 1945 le principali città italiane del Nord insorsero e si

liberarono dai tedeschi. L'arrivo contemporaneo degli Alleati in tutta la pianura

Padana segnò la fine dell'occupazione nazista e della Repubblica di Salò. Il 28

aprile Mussolini fu catturato dai partigiani e fucilato.

13. Quotidianità di una guerra

Come si viveva nelle città dell'Italia occupata dai tedeschi negli anni tra il 1943 e il

1945? All'orrore dei bombardamenti si aggiungeva anche quello della guerra

combattuta nelle strade contro i nazisti; erano le azioni dei GAP (Gruppi di azione

patriottica), nuclei partigiani ridottissimi, specializzati in agguati, esecuzioni di

spie, attentati. Gli occupanti reagirono con le rappresaglie, i rastrellamenti, le deportazioni in Germania. A Roma, il 23 marzo 1944, in un attentato in via Rasella

furono uccisi trentadue militari dell'esercito tedesco. La vendetta fu spietata: 335 La morte

italiani furono fucilati nelle cave presso la via Ardeatina, da allora note con il nome

di Fosse ardeatine.

160

Assumere il tempo come coordinata per studiare l'esistenza collettiva delle città

italiane nella guerra equivale anche a confrontarsi con il rapporto tra "tempo

quantitativo" (quello della produzione e del lavoro, ad esempio) e "tempo qualitativo" (psicologico e individuale) inteso come conflitto tra necessità e libertà, tra

gli aspetti costrittivi del tempo e le autonomie dei singoli.

Nel 1940, nella Parigi occupata dai tedeschi, l'ora legale fu fatta coincidere con

quella di Berlino: i vinti dovevano essere espropriati del loro tempo, l'unico tempo II tempo

reale doveva essere quello dei vincitori. Con la guerra, alla legalità impositiva del

"tempo di lavoro" e del "tempo politico" si aggiunsero due scansioni quantitative

del tutto arbitrarie: prima le sirene degli allarmi aerei, poi (con l'occupazione

tedesca) i limiti del coprifuoco. L'arrivo degli aerei sfuggiva anche a quei meccanismi di abitudine che rendono accettabili gli orari della fabbrica o dell'ufficio: di

notte, in pieno giorno, si era costretti a sospendere ogni attività nel nome di un

potere esterno, lontano. Con il coprifuoco, poi, la disponibilità del proprio tempo

risultava drasticamente contratta, il tempo quantitativo tendeva ad assorbire

integralmente il tempo qualitativo, modellando ritmi e abitudini intorno al fatidico

termine delle "ore 20", l'ora che segnava l'inizio del divieto di uscire di casa fino

all'alba.

Insieme al tempo a propria disposizione diminuiva anche lo spazio in cui potersi

muovere. La paralisi dei trasporti era pressoché totale. Mancava la benzina per le

automobili, i treni procedevano lentissimi lungo i binari sconvolti dai bombardamenti. Le strade delle città si popolarono di carretti a mano, robusti cavalli da

traino, motofurgoni a carbonella. A Milano una ditta arrivò a servirsi di un

dromedario per la consegna della merce. Apparvero anche dei "risciò" a pedali: si

trattava di tricicli resi più confortevoli dall'aggiunta di sedili e cuscini, o addirittura Lo spazio

di baldacchini per proteggere i passeggeri dalle intemperie. La bicicletta era il

mezzo più diffuso. Allentatisi i collegamenti tra città e città, difficili anche quelli

tra il centro e la periferia della stessa città, l'Italia occupata dai tedeschi parve

dividersi in tanti piccoli mondi separati: la famiglia, il quartiere, la comunità, il

villaggio.

Riapparve anche la fame, un male antico che pure sembrava confinato per sempre

nei secoli più bui della nostra storia. Fin dall'inizio della guerra (dal 1940) il pane

— con la pasta, il riso, lo zucchero, il latte, il burro, i formaggi, i salumi, i grassi, le

marmellate — rientrava in quei generi che si potevano acquistare soltanto

presentando la tessera annonaria. Un'indagine del 1942 stabiliva che una media

variabile tra il 39 e il 42% delle famiglie urbane soffriva la fame «nel pieno senso

fisiologico della parola», dal 42 al 45% aveva «un vitto deficiente», dal 12 al 16% La fame

«un vitto relativamente scarso», dall'1 al 3% «un vitto pienamente sufficiente o

esuberante». Le persone che si nutrivano in maniera nettamente inferiore al limite

fisiologico oscillavano tra i 7 e i 14 milioni. La graduatoria di insufficienza per

categorie vedeva in testa gli impiegati (solo il 45,8% si nutriva decentemente), poi

operai e artigiani (55%), in coda industriali, commercianti e possidenti (66,7%).

La razione giornaliera di pane era di due etti, anche se per tutto il 1944 essa oscillò

tra i 100 e i 150 grammi. Per gli altri generi era anche peggio. Il burro fu sostituito

con grassi vari; il cioccolato e il latte furono riservati ai bambini fino agli 8 anni,

agli anziani e ai malati. Anche la carne, a partire dal marzo 1944, fu alternata di

tanto in tanto con una razione di formaggio. Nel complesso, con i viveri

acquistabili con la tessera, ci si garantiva circa 840 calorie al giorno, invece delle

2500 ritenute mediamente necessarie per sopravvivere. Le autorità della RSI erano

impotenti di fronte ai problemi del rifornimento dei viveri e non riuscivano a

mantenere i loro prezzi a livelli accettabili.

Per sopravvivere era necessario comprare gli alimenti alla "borsa nera", cioè non

nei negozi controllati dalle autorità, ma direttamente da altri cittadini che

vendevano senza controlli e senza richiedere la tessera. I contadini facevano la

"borsa nera", gli sfollati facevano la "borsa nera". La gente di città andava in

campagna a comprare viveri a "borsa nera". Gli alimenti si trovavano sempre, ma i

161

loro prezzi crescevano paurosamente. Alla "borsa nera" il pane rincarò del 1053%,

il riso dell'809%, lo zucchero del 5550%. Troppo al di là delle possibilità La "borsa nera"

economiche dei ceti più poveri. Tutti si arrangiavano come potevano, anche con

furti e rapine. La stragrande maggioranza degli episodi delinquenziali riportati dai

giornali, riguardava, però, piccoli, poveri furti di vestiario, patate, filo di rame,

tubature di ferro, coperte, scarpe. Un campionario che indica nella povertà una

condizione comune al ladro e al derubato spesso gli oggetti di provenienza furtiva

venivano barattati con gli alimenti acquistati a "borsa nera".

Con la fame, ritornò anche il problema del riscaldamento. Dal 2 marzo 1944, in

tutta l'Italia del Nord fu vietato l'uso dell'energia elettrica per scaldare gli ambienti,

con l'obiettivo di ridurre del 25% i consumi energetici. Il gas veniva erogato a

singhiozzo. Il carbone (il cui prezzo era. salito di 20 volte dall'inizio della guerra)

era rarissimo; così la legna. Ci si arrangiava con la carta bagnata pressata a palle e

fatta seccare, o diboscando i viali e i parchi cittadini. A Milano, nella notte tra il 2 e

il 3 gennaio 1945, l'intero viale Fulvio Testi (oltre 1000 piante) fu completamente

denudato. Gli stessi episodi si ripeterono a Torino. Il freddo, la paura, la fame, tre

fantasmi che sembravano provenire da epoche lontanissime, segnavano allora

l'esistenza di tutti.

14. I trattati di pace

Le nuove gerarchie mondiali fissate dalla guerra furono sancite negli anni I trattati di pace

successivi attraverso difficili e laboriosi trattati di pace. Le frontiere tra gli Stati

europei si definirono in lunghi negoziati a Londra (settembre 1945), Mosca

(dicembre 1945), Parigi (luglio 1946), in un clima in cui i rapporti tra sovietici e

americani peggioravano sensibilmente. Soltanto il 10 febbraio 1947 furono firmati

i trattati che riguardavano gli Stati minori della coalizione hitleriana, Italia,

Bulgaria, Romania, Finlandia, mentre per la Germania non si riuscì a trovare una

soluzione diversa da quella stabilita dall'occupazione militare alla fine della

guerra, con la divisione del suo territorio in due zone, la prima presidiata dagli

Alleati (a sua volta suddivisa in tre parti, tra Francia, Gran Bretagna e USA), la

seconda dai sovietici: la capitale tedesca, Berlino, pur essendo incorporata nella

zona sovietica, era a sua volta divisa in un settore occidentale e uno orientale.

L'Italia fu costretta a cedere alla Francia le città di Briga e Tenda e alla Iugoslavia

la Venezia Giulia. Trieste, dichiarata "territorio libero", fu divisa in due zone (A e

B), amministrate rispettivamente dagli angloamericani e dagli iugoslavi.

Andarono perdute tutte le colonie: Albania ed Etiopia riacquistarono

l'indipendenza, Libia, Somalia ed Eritrea furono per il momento soltanto sottratte

alla sovranità italiana.

I trattati di pace furono la prima pietra per la ricostruzione di un nuovo sistema

L'ONU

internazionale; a completare l'opera doveva essere poi l'ONU (l'Organizzazione

delle nazioni unite) il cui Statuto, come abbiamo visto fu approvato alla

Conferenza di San Francisco, che si svolse dal 23 aprile al 26 giugno 1946 L'atto

ufficiale di nascita dell'ONU avvenne a NewYork il 24 ottobre 1945. Per non

ripetere la frustrante esperienza della Società delle nazioni, l'ONU, grazie al suo

organo sovrano — il Consiglio di sicurezza — nel quale occupavano un posto

permanente i "quattro grandi" (Francia, Gran Bretagna, USA e URSS), avrebbe

goduto di poteri più estesi, che prevedevano anche la possibilità di un suo diretto

intervento militare nel caso di un conflitto armato tra i suoi Stati membri. I 51

Paesi che vi aderirono accettavano esplicitamente queste gerarchie, anche se è

chiaro che a contare erano solo le due superpotenze, USA e URSS.

Irriducibilmente avversarie sul piano ideologico, USA e URSS trovavano Una rivalità planetaria

alimento per la propria rivalità planetaria anche nella loro stessa enorme

162

estensione territoriale. Le coordinate geopolitiche del mondo erano quindi fissate

dalle relazioni tra questi due colossi. Così per tutti gli anni della guerra fredda,

qualsiasi evento politico, economico, militare si verificasse in qualsiasi parte del

mondo aveva una immediata ripercussione nei rapporti di forza tra le due capitali

planetarie, Mosca e Washington.

Conficcato come una scheggia nel cuore del conflitto tra gli Stati comunisti (la Il problema di Trieste

Iugoslavia di Tito) e l'Occidente capitalistico, il confine italo-iugoslavo fu una

delle zone più "calde" dell'immediato dopoguerra. Sull'area istriano-giuliana

ricadevano in particolare le conseguenze della dura occupazione italiana durante

la guerra. Soltanto nella sola zona di Lubiana, l'esercito di Mussolini, nei 29 mesi

di occupazione, si era reso responsabile della morte di oltre 13 000 persone di

ogni sesso ed età. La risposta Iugoslava fu terribile e coinvolse non soltanto

fascisti, ma anche antifascisti italiani non comunisti o elementi ritenuti antislavi.

Il sistema più usato per l'eliminazione dei prigionieri fu particolarmente atroce: i

condannati venivano gettati, vivi, nelle profonde cavità carsiche del territorio

giuliano e istriano, meglio note come foibe (dal latino fovea, "fossa"). Da sempre

in queste cavità naturali veniva gettata l'immondizia e con questo tipo di