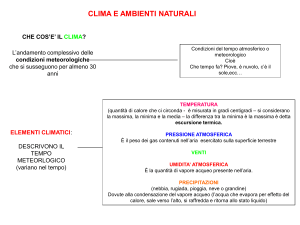

DOSSIER 2010

Profughi ambientali

A cura di Luciana Delfini, Laura Genga, Lorenzo Grassi e Maurizio Gubbiotti

Cinquanta milioni di esuli

In fuga per il clima una popolazione pari a quella dell’Italia

S

econdo le ultime stime, il numero dei profughi ambientali nel mondo quest’anno

supererà di slancio la soglia dei 50 milioni

(nel 1990 erano la metà). Una quantità pari

all’intera popolazione italiana costretta all’esodo

forzato in conseguenza dei catastrofici cambiamenti climatici: inquinamento e riscaldamento

globale, desertificazione e siccità, scioglimento

dei ghiacciai e crescita dei livelli del mare,

eventi meteorologici estremi come alluvioni e

uragani, sino alle guerre per il controllo delle

materie prime. Senza contare i 192 milioni di

persone che non vivono nella loro terra di nascita, pari al 3% della popolazione mondiale.

Ma le prospettive sono ancora più inquietanti,

considerato che sia l’Alto Commissariato delle

Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che

l’International Organization for Migration (IOM)

hanno previsto che entro il 2050 si raggiungeranno i 200/250 milioni di persone coinvolte

(una ogni 45 nel mondo), con una media di 6

milioni di uomini e donne costretti ogni anno a

lasciare i propri territori (un numero che equivale al doppio degli abitanti di Roma). A questi si

aggiungono i tanti sfollati per decisioni che

impongono la costruzione di dighe o impianti

industriali che comportano la distruzione di centri urbani o dei terreni e degli ambienti di vita e

lavoro. Così il degrado economico e politico

rischia di innescare un circolo vizioso.

Lo spostamento di popolazioni dovuto al degrado dell’ecosistema e alle variazioni del clima è

un fenomeno che si ripete da sempre nella storia dell’umanità. A differenza del passato, però,

la modificazione dell’ambiente ad opera dell’uomo è oggi così rapida e di tale forza da risultare

imprevedibile, come dimostrano i sempre più

frequenti disastri naturali. Il Fondo delle Nazioni

Unite per l’Infanzia (UNICEF), in un suo recente

rapporto, ha evidenziato come negli ultimi

decenni il numero e la gravità di questi disastri

siano aumentati in modo significativo. Tra il

2005 e il 2007, l’agenzia dell’ONU ha risposto a

una media annua di 276 emergenze in 92

Paesi, oltre la metà delle quali causate da calamità, il 30% da conflitti e il 19% da emergenze

sanitarie. Inoltre, stando ai dati dell’ultimo rapporto sullo sviluppo umano dell’United Nations

Development Programme (UNDP), il

Programma ONU per lo Sviluppo, oggi vi sono

344 milioni di persone a rischio per i cicloni tropicali, 521 milioni minacciate dalle inondazioni e

130 milioni dalla siccità. Oltre a vittime e sfollati,

inoltre, le calamità - che spesso colpiscono aree

già povere - si lasciano dietro uno strascico

fatto di potenziali epidemie e aumento del

rischio fame. Se fino a qualche anno fa erano le

guerre la principale causa delle emigrazioni di

massa, oggi il riscaldamento globale rappresenta un fattore predominante (nel 2008 ben 20

I numeri

250 milioni

276

192 milioni

344 milioni

È la stima delle persone che nel 2050

si vedranno costrette a lasciare i propri

territori resi ormai invivibili dagli effetti

dei cambiamenti del clima

Sono le persone che attualmente non

vivono nella loro terra di nascita (pari

al 3% dell’intera popolazione mondiale)

milioni di persone sono state costrette a spostarsi temporaneamente o definitivamente in

seguito a eventi meteorologici estremi, contro i

4,6 milioni di profughi creati da guerre e violenze). Ormai il numero dei profughi ambientali ha

superato quello dei profughi di guerra. Ciò

nonostante, queste persone non esistono da un

punto di vista giuridico, non essendo stati riconosciuti come “rifugiati” dalla Convenzione di

Ginevra del 1951, né dal suo Protocollo supplementare del 1967. Oltre alla necessità di uno

status giuridico per i profughi ambientali, la vera

urgenza è quella di far comprendere che molte

questioni legate all’ospitalità e all’accoglienza

nei nostri Paesi devono in primo luogo essere

affrontate attraverso un serio impegno collettivo

nella lotta ai cambiamenti climatici.

Misure ancor più necessarie se si pensa che, al

di là delle prospettive future, gli effetti del riscaldamento globale sono già una drammatica realtà in molti Paesi, che pagano un prezzo alto per

vittime e sfollati. All’inizio del 2009, ad esempio,

piogge torrenziali hanno inondato buona parte

dell’Africa Australe, colpendo quasi un milione e

mezzo di persone e provocando 150 mila sfollati. L’emergenza è stata particolarmente grave in

Angola e Namibia, dove migliaia di persone si

sono dovute confrontare con la distruzione dei

raccolti e una persistente insufficienza di cibo.

In Myanmar (ex Birmania) il ciclone Nargis nel

maggio 2008 ha fatto 140 mila vittime, colpendo

anche altri 2-3 milioni di persone e costringendo

800 mila persone a sfollare. Ancora tutto da

valutare, infine, l’impatto devastante che potrà

avere anche sulla popolazione l’enorme sversamento di petrolio in atto nel Golfo del Messico.

Sono state in media le emergenze alle

quali ogni anno ha dovuto far fronte

l’UNICEF tra il 2005 e il 2007 in 92 Paesi,

oltre la metà causate da calamità

Sono le persone a rischio per i cicloni

tropicali, altre 521 milioni di persone

sono invece minacciate da inondazioni

Se la Puglia diventa

un grande deserto

Il fenomeno dei profughi ambientali

deve portare a considerare l’Italia non

solo come Paese di destinazione, ma

anche come possibile punto di partenza. La nostra penisola, infatti, ha già

iniziato a scontare gli effetti del riscaldamento globale in quanto area mondiale “a più alta vulnerabilità in termini

di perdita di zone umide e in particolare degli ecosistemi e della biodiversità

marino-costiera”. Si stima che saranno

sommersi circa 4.500 chilometri quadrati del territorio.

A preoccupare è anche la progressiva

desertificazione. L’Italia infatti, negli

ultimi 20 anni, ha visto triplicare l’inaridimento del suolo e si stima che il 27

per cento del territorio nazionale

rischia di trasformarsi in deserto. Sono

interessate soprattutto le regioni meridionali, dove l'avanzata del fenomeno

rappresenta già da un decennio una

vera e propria emergenza ambientale.

La Puglia è la regione più esposta con

il 60% della sua superficie, seguita da

Basilicata (54%), Sicilia (47%) e

Sardegna (31%). Ma sono a rischio

anche le piccole isole.

Il volto umano

del Global Warming

Dalle aree più vulnerabili tentativi di multilateralismo

L

a presenza a Copenhagen di Paesi fino a

poco tempo fa considerati marginali, “periferia del mondo” - come il piccolo Stato

insulare di Tuvalu o i Paesi africani del G77 - e

la loro partecipazione come protagonisti a pieno

titolo ai lavori del vertice, ha fatto irrompere

sulla scena politica mondiale l’emergenza dei

profughi ambientali con una forza nuova. E da

questo inedito protagonismo può venire anche

una innovazione nei rapporti internazionali.

Nonostante venticinque anni fa l’allora direttore

dell’UNEP, Essan El-Hinnawi, avesse già definito i profughi del clima “persone che hanno

dovuto forzatamente abbandonare le loro abitazioni per necessità temporanee o permanenti a

causa di grandi sconvolgimenti ambientali

(naturali e/o indotti dall’uomo), che hanno

messo in pericolo la loro esistenza, o danneggiato seriamente la loro qualità di vita”, ai

migranti ambientali ancora non è riconosciuto lo

status giuridico di ‘rifugiati’. Oggi una tale mancanza non è realisticamente più tollerabile.

Senza il riconoscimento giuridico, infatti, milioni

di persone si vedono privare non solo del diritto

di chiedere asilo, ma anche degli aiuti internazionali connessi allo status di rifugiato.

Fra i Paesi individuati come i più vulnerabili ai

cambiamenti climatici ci sono le isole e quelli

con una consistente quota di popolazione

costiera. Le vittime designate dell’innalzamento

dei livelli del mare sono dunque il Bangladesh, i

Paesi Bassi e molte piccole isole dell’Oceano

Pacifico. Già ora i duemila abitanti delle Isole

Carteret, arcipelago della Papua Nuova Guinea,

e i centomila della Repubblica di Kiribati, combattono quotidianamente contro l’avanzata dell’oceano. A rischio anche le Maldive, che a

causa dell’innalzamento dei mari si vedranno

sommergere circa l’85 per cento dell’isola principale e gran parte dell’arcipelago, costringendo

300 mila persone a cercare rifugio altrove.

Sempre per l’innalzamento dei mari l’Africa

potrebbe essere inondata per quasi tre milioni

di ettari, mentre il solo Egitto vedrà diminuito il

suo territorio di circa due milioni di ettari nel

delta del Nilo, evento che costringerà all’esodo

forzato ben otto milioni di persone, compresa la

popolazione di Alessandria. Per quando riguarda l’America del Sud, invece, lo Stato più a

rischio sarebbe la Guyana, da dove potrebbero

arrivare altri 600 mila profughi ambientali.

Poi ci sono le stime legate al rischio delle inondazioni. Uno dei casi più drammatici si è avuto

a inizio 2009 in Namibia. A marzo dello scorso

anno l’ONU contava oltre 350 mila persone colpite dalle inondazioni in quel Paese. Tanto che

il portavoce dell’Office for the Coordination of

Humanitarian Affairs (OCHA), Ufficio di coordinamento degli Affari umanitari delle Nazioni

Unite, Elizabeth Byrs, aveva lanciato da

Ginevra l’allarme per la loro sicurezza alimentare. Le inondazioni hanno infatti danneggiato

oltre la metà delle strade e messo a rischio

circa il 63% dei raccolti. Per questo, l’ONU stimava che circa mezzo milione di persone

potesse trovarsi rapidamente in condizioni di

insicurezza alimentare. Una previsione molto

grave anche in prospettiva. Secondo la Byrs,

infatti, “544 mila persone potrebbero essere colpite da insicurezza alimentare tra il 2009 e il

2010”. Come se non bastasse, nella vicina

Angola, l’OCHA stimava altre 160 mila persone

colpite da inondazioni.

Significativa anche la situazione del Brasile, che

tra aprile e giugno 2009 ha vissuto due drammi

contrapposti: mentre il Sud del Paese attraversa la peggiore ondata di siccità degli ultimi 80

anni, il Nord e il Nord-Est sono stati colpiti da

violente inondazioni. Il Rio delle Amazzoni, ad

esempio, ha superato il maggior livello di piena

mai registrato nella sua storia conosciuta: 30

metri al di sopra del livello normale. Nel suo ultimo rapporto, l’IPCC ha indicato tra le aree che

subiranno maggiormente gli effetti del cambiamento anche il Vietnam, che potrebbe perdere

500 mila ettari di terra nel delta del fiume Rosso

e altri due milioni nel delta del Mekong, costringendo dieci milioni di persone a spostarsi.

Fenomeni meteorologici estremi come i cicloni

e gli uragani - eventi che la “febbre” del pianeta

rende sempre più frequenti - non sono da

meno. Per convincersene basta scorrere le

classifiche del Munich Re e ricordarsi che nei

ricchi Stati Uniti “Katrina” ha costretto a lasciare

le proprie case quasi un milione di persone.

Negli ultimi tempi dalle aree più vulnerabili al

climate change sono iniziate ad arrivare delle

proposte di soluzioni “tampone” al problema dei

migranti ambientali. In attesa che venga finalmente e giuridicamente riconosciuto lo status di

rifugiato ambientale questi tentativi - che certamente non rappresentano la soluzione organica

e definitiva al problema - hanno comunque il

merito di tenere alta l’attenzione dell’opinione

pubblica e dei decisori politici internazionali su

un’emergenza pericolosamente sottovalutata

che coinvolge milioni di persone nel mondo.

Non solo. Arrivando spesso e volentieri da piccoli Stati, questi tentativi di approccio concreto

al problema rappresentano anche un importante

e innovativo spazio di multilateralismo in seno

alla politica internazionale.

Cochabamba rilancia

la Giustizia Climatica

Dalla dichiarazione finale della Conferenza

dei Popoli sul Cambiamento Climatico e i

Diritti della Madre Terra.

22 aprile 2010 - Cochabamba, Bolivia

Considerando la mancanza di volontà politica

dei Paesi sviluppati di soddisfare in maniera

effettiva i loro obblichi e impegni assunti nell’ambito della Convenzione Quadro delle

Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico e il

Protocollo di Kyoto, e a fronte della mancanza

di un organo giuridico internazionale che prevenga e sanzioni tutti i delitti e crimini climatici e ambientali che attentano ai diritti della

Madre Tierra e dell’umanità, chiediamo la

creazione di un Tribunale Internazionale di

Giustizia Climatica e Ambientale che abbia la

capacità giuridica vincolante di prevenire, perseguire e punire gli Stati, le Imprese e persone che per azione o omissione contaminano e

provocano il cambiamento climatico.

Tuvalu, le piccole isole

e l’impari lotta degli Inuit

Tre esempi che tengono alta l’attenzione sul tema

Q

uelli che seguono sono i dettagli di tre

esempi che negli ultimi tempi hanno

riportato all’attenzione degli organismi

internazionali e dell’opinione pubblica mondiale

il problema dei profughi ambientali.

Tuvalu

Questo piccolo arcipelago dell’Oceano Pacifico

(circa 11.000 abitanti) ha da tempo avviato

negoziati separati con i governi di Australia e

Nuova Zelanda, i quali hanno sistematicamente

negato la possibilità di considerare ufficialmente

i migranti tuvaliani come “rifugiati ambientali”.

Ma le autorità di Aukland hanno comunque

accettato di concedere ogni anno la residenza a

75 cittadini tuvaliani all’interno della cosiddetta

Pacific Access Category (PAC). Entrata in vigore nel 2002, per il governo neozelandese la

PAC “non è una politica di accoglienza dei profughi ambientali”, ma una semplice politica

migratoria destinata ai lavoratori provenienti dai

Paesi limitrofi. Tuttavia attraverso questo strumento Tuvalu ha trovato un canale di migrazione fondamentale per i propri cittadini che nei

prossimi anni si vedranno costretti alla fuga in

conseguenza dei cambiamenti climatici.

Pacific Small Island

Gli Stati delle piccole isole in Via di sviluppo del

Pacifico (Pacific Small Island Developing

States) hanno optato per una via più “istituzionale”. I PSIDS, infatti, hanno mantenuto alta

l’attenzione della politica internazionale sul problema dei mutamenti climatici e dei loro effetti,

migranti innanzitutto, ponendo il problema alle

stesse Nazioni Unite. Nell’agosto 2008, ad

esempio, questi piccoli Stati hanno portato

all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a

New York, una bozza di risoluzione intitolata

The threat of climate change to international

peace and security, la minaccia del mutamento

climatico alla pace e alla sicurezza internazionale. Sostenuto anche da Canada, Filippine,

Seychelles e Maldive, il documento chiedeva

all’Assemblea di portare all’attenzione del

Consiglio di Sicurezza la questione della crisi

climatica. Pur senza nominare esplicitamente i

profughi ambientali, la bozza di risoluzione allude chiaramente ai conflitti che grandi ondate

migratorie provocate dal global warming potrebbero innescare in diverse parti del pianeta. Dal

2008 ha raccolto anche l’adesione di Australia,

Nuova Zelanda e dei Ventisette membri UE.

Inuit contro Stati Uniti d’America

Nonostante la sproporzione nei rapporti di

forza, gli eschimesi di Canada, Alaska,

Groenlandia e Russia hanno deciso di citare in

giudizio gli USA. Una denuncia per lesione dei

loro diritti umani è stata presentata all’Inter

American Commission for Human Rights

(IACHR). Nel 2005 l’Inuit Circumpolar

Conference (ICC), una ONG rappresentativa di

circa 155 mila eschimesi delle regioni artiche,

ha presentato una petizione all’IACHR per

denunciare la violazione dei diritti umani risultante dal cambiamento climatico provocato dalle

azioni e dalle omissioni degli Stati Uniti

d’America (fino al 2008 il Paese maggior

responsabile dell’inquinamento atmosferico e

non sottoscrittore del Protocollo di Kyoto). A

causa del global warming e dello scioglimento

dei ghiacci, infatti, gli inuit saranno costretti a

lasciare le loro terre, il loro stile di vita e i loro

mezzi di sostentamento tradizionali. L’IACHR

non ha accolto la petizione, ma nel 2007 ha

chiesto all’ICC un intervento sulla relazione tra

cambiamento climatico e diritti umani.

Tra degrado e povertà

un circolo vizioso

Europa impreparata

a migrazioni definitive

La World Bank ha stimato che un

miliardo e 400 milioni di persone si trovano già oggi nel mondo in zone ad

alta fragilità ambientale. Di queste

circa 500 milioni abitano in regioni

aride e circa 400 milioni vivono in territori ormai di scarsa qualità la cui produttività tende ad esaurirsi rapidamente. La compromessa abitabilità di certe

aree, forzando la popolazione a spostarsi, provoca ulteriore degrado e

impoverimento e innesca una competizione per l’accesso alle poche risorse

disponibili. Secondo dati forniti

dall’UNEP, il Programma Ambiente

delle Nazioni Unite, risulta che dei

circa 5 miliardi di ettari utilizzati in agricoltura in aree semi aride o in prossimità di deserti, ben il 70% circa di questi è già degradato e gran parte soggetta a desertificazione.

Secondo uno studio del German

Marshall Fund, a causa dei cambiamenti climatici Europa e Usa subiranno nuove ondate di immigrazione. La

preoccupazione della Comunità

Europea è che i flussi migratori

aumenteranno e a spostarsi saranno

le persone provenienti dagli strati più

fragili delle società, però avvisa il GMF

principalmente da Sud a Sud. Secondo

lo studio il mondo occidentale sta

ignorando il problema di tipo umanitario che potrebbe essere generato dai

nuovi flussi e i Paesi ricchi sono

impreparati a ricevere i rifugiati climatici. Si tende infatti ad affrontare le

immigrazioni con soluzioni temporanee, mentre coloro che scapperanno

dalle conseguenze ambientali derivate

dai cambiamenti climatici lo faranno in

maniera definitiva.

Il Bangladesh sull’orlo

della guerra del clima

Si innalzano muri contro chi fugge dalle inondazioni

I

l confine di filo spinato tra India e

Bangladesh, che divide prati incolti e

boschetti di tamarindi, c’era già prima dell’evidenza del cambiamento climatico, ma questo fornisce un motivo in più per rafforzarlo ed

estenderlo: sul lato della instabile barricata climatica del Bangladesh il mare sta invadendo il

delta del Gange e gli scienziati pensano che

entro la metà del secolo almeno 15 milioni di

persone dovranno essere evacuate per non

annegare nel mare che sale. L’India guarda terrorizzata a questa prospettiva, visto che è già

alle prese con un’immigrazione clandestina

inarrestabile e sta cercando di rafforzare elettronicamente e militarmente il suo poroso confine

di 2.100 miglia di reticolati con il Bangladesh.

“Il Bangladesh è il Paese che potrebbe avere

più rifugiati climatici di qualunque altro sulla

terra - sostiene Isabel Hilton, esperta ambientale di Ong britanniche che si occupa dell’Asia Questo muro ci dice che le persone che se ne

stanno andando non devono andare in India”.

La prospettiva della migrazione internazionale

di milioni di cittadini è un argomento delicato in

Bangladesh e gli esperti di sicurezza nazionale

la considerano come la peggiore conseguenza

globale dei cambiamenti climatici. Secondo gli

analisti militari, l’aumento delle temperature, la

carenza di acqua potabile e le modifiche che

subirà il territorio potrebbero portare alcune tra

le già vulnerabili comunità dell’Asia-Pacifico,

sudamericane e africane, a guerre per risorse

sempre più scarse. Nicholas Stern, il noto economista che studia le possibili conseguenze dei

cambiamenti climatici, ha avvertito che la mancata riduzione delle emissioni di gas serra può

portare ad una “estesa guerra mondiale”.

Nessuno sa ancora come e dove partirà le

prima scintilla dell’incendio innescato dai cambiamenti climatici, ma il pericolo è imminente e

rende sempre più urgente un accordo internazionale. Il focolaio potrebbe essere proprio in

Bangladesh, dove la maggior parte del territorio

è ad una quota inferiore a 20 metri sul livello

del mare, con un governo indeciso tra la necessità di lanciare l’allarme sui cambiamenti climatici e il desiderio di mettere la sordina al problema della migrazione. L’India sostiene infatti che

sul suo territorio vivono già clandestinamente 5

milioni di bangladesi, il governo di Dacca

risponde che si tratta di cifre gonfiate. La questione è una costante fonte di tensione tra le

due nazioni e i cicloni che devastano ripetutamente le aree costiere del Bangladesh non aiu-

I numeri

15 milioni

Sono le persone che dovranno essere

evacuate dalla zona del delta del Gange

per non annegare nel mare che sale

20 metri

È la quota altimetrica sul livello del mare

al di sotto della quale si trova la maggior

parte del territorio del Bangladesh

tano. Secondo Abdul Kalam Azad, senior research fellow al Bangladesh institute of

International and strategic studies, quello della

migrazione di massa è un problema ingigantito

dai media. La pensa diversamente Rabab

Fatima, rappresentante per l’Asia del Sud

dell’International Organization for Migration:

“L’insensibilità politica ha prodotto una carenza

di studi su cosa significhi il climate change per I

flussi migratori in Bangladesh. Il Paese non è

ancora preparato a capire come dovrà confrontarsi con questo agormento e l’atteggiamento

prevalente è quello di pensare che il cambiamento climatico sia un grave problema e che lo

sia anche la migrazione, ma non si mettono in

collegamento i due elementi. Temo che ciò non

accadrà culturalmente almeno sino alla prossima generazione e questo potrà creare enormi

difficoltà”. Intanto nei villaggi di frontiera ognuno

ha almeno un familiare illegalmente emigrato in

India e si parla di “clandestini” ridotti in schiavitù.

Si dibatte poi sul fatto se gli uomini e le donne

che fuggono dalle inondazioni che li hanno privati di tutto siano “rifugiati climatici” oppure,

come continua a sostenere il governo di

Dacca, normali “migranti”. Una distinzione che

non è solo accademica, visto che potrebbe

avere reali implicazioni per quanto riguarda i

bilanci nazionali, il diritto internazionale e le

politiche migratorie. “Gli altri Paesi non vogliono responsabilità per queste masse in movimento - ragiona Koko Warner, dell’ufficio

Environmental migration, social vulnerability,

and adaptation dell’università Onu di Bonn Sono tutti strenuamente sulla difensiva e questo può diventare esplosivo”.

Divario di risorse

contro la vulnerabilità

Oltre ad essere i responsabili storici

dell’inquinamento atmosferico e quindi

del mutamento climatico, i Paesi industrializzati sono quelli - per il momento

- meno esposti agli effetti del surriscaldamento del pianeta (anche se gli Stati

Uniti d’America non sono immuni a

fenomeni devastanti) e comunque

sono quelli che hanno a disposizione

le risorse più ingenti per fronteggiarne

gli effetti catastrofici. Tra le nazioni

maggiormente esposte agli effetti del

global warming ci sono il Bangladesh

e i Paesi Bassi, entrambe a rischio per

l’innalzamento dei livelli del mare e

entrambe alla prese con politiche di

adattamento. Peccato che le forze in

campo siano assolutamente diseguali.

Il Bangladesh, da parte sua, sta già

facendo molto per ridurre la vulnerabilità della popolazione, ma ovviamente

gli interventi messi in campo scontano

la ristrettezza di risorse a disposizione.

Con un reddito annuo pro-capite di

appena 450 dollari il Bangladesh sta

perfezionando un sistema di allarme

rapido ed efficace per far fronte al

rischio dei cicloni e un parallelo sistema di allertamento e previsione delle

inondazioni.

Per quanto riguarda invece il governo

olandese, ha programmato investimenti per un importo superiore ai 100 dollari pro-capite annui di qui al prossimo

secolo. Con un reddito pro-capite di

circa 45 mila dollari, l’Olanda ha avviato in questi anni un organico ed esteso

programma di delocalizzazione selettiva dalle aree più basse del suo territorio, considerato che la protezione continua si è rivelata una prospettiva assolutamente insostenibile.

Un disastro in attesa

Ignorati gli effetti delle catastrofi ambientali “lente”

C

ome ricorda l’Istituto per l’ambiente e la

sicurezza umana dell’Università delle

Nazioni Unite (Unu-Ehs), “ci sono fondati

timori che il numero di persone che fuggono da

condizioni ambientali insostenibili crescerà esponenzialmente via via che il mondo sperimenterà

gli effetti del cambiamento del clima”. Il direttore

dell’Unu-Ehs, Janos Bogardi, insiste sulla necessità che questa nuova categoria di rifugiati trovi

un posto nei trattati internazionali: “Dobbiamo

prevedere le necessità di assistenza, proprio

come per le persone che fuggono per altre

situazioni”. Ma salta agli occhi anche un’altra

discriminazione tra le persone costrette a emigrare perché il luogo dove abitavano non è più

in grado di consentire la sopravvivenza umana.

Le vittime di catastrofi naturali improvvise come l’onda di tsunami in Asia nel dicembre del

2004, o un uragano come “Katrina” - risultano

infatti ben visibili e di solito beneficiano di sostegno e aiuto umanitario pubblico e privato.

Janos Bogardi fa notare che invece non è così

per i milioni di persone costrette a sfollare da

cambiamenti ambientali più silenti e graduali: il

riscaldamento globale, ad esempio, o catastrofi

“lente” come la desertificazione, la diminuzione

delle riserve idriche o l’innalzamento del livello

del mare. Basta ricordarsi che Marocco, Tunisia

e Libia perdono ciascuno oltre 1.000 chilometri

quadrati di terra produttiva ogni anno a causa

della desertificazione, o che in Egitto metà della

terra arabile irrigata soffre di salinizzazione e in

Turchia 160 mila chilometri quadrati di terra

agricola subiscono l’effetto dell’erosione.

La perdita di terre coltivabili non potrà che spingere la popolazione agricola a emigrare: su

altre terre limitrofe, se ve ne saranno a disposizione, o più probabilmente in città, o all’estero.

Per capire la gravità della situazione si può

sommare la desertificazione e l’erosione dei

suoli all’innalzamento dei livelli del mare e

all’erosione delle coste, come in Louisiana (che

perde circa 65 chilometri quadrati l’anno di

costa “mangiata” dal mare) o come in Alaska

(dove centinaia di piccoli centri abitati sulle

coste settentrionali sono sul punto di franare nel

mare Artico via via che il permafrost si scioglie).

Si combini tutto questo alla frequenza crescente

di uragani disastrosi. Il risultato, dice l’istituto

dell’ONU, è “un disastro in attesa”, che creerà

ripetute e massicce ondate di migrazioni. Il

numero di persone costrette a muoversi per

ragioni legate all’ambiente potrebbe presto

superare quelle che lo stesso ONU chiama

“persone di cui preoccuparsi”: rifugiati e sfollati

all’interno del proprio Paese a causa di conflitti,

richiedenti asilo, apolidi, in tutto oltre 19 milioni

di persone. Secondo la Croce Rossa e la

Mezzaluna Rossa, già oggi ci sono più persone

sfollate da disastri ambientali che dalle guerre.

Cancun: ultima chiamata

Dopo l’assordante silenzio di Kyoto e Copenhagen

A

perto sotto gli auspici positivi di una sintonia ritrovata sui temi di ambiente, green

economy, energie pulite e febbre del pianeta, tra gli USA dell’era Obama e l’UE, il 2009

è stato un anno di grande attesa e preparativi

finalizzati al buon esito della quindicesima

Conferenza delle Parti sul Clima. Sia per la politica istituzionale, che si è preparata all’appuntamento di Copenhagen con un denso calendario

di vertici tematici, sia per la politica di “movimento”, che ha impegnato la società civile internazionale in un altrettanto ricco elenco di forum

e manifestazioni distribuiti su entrambi gli emisferi del globo. Ma la politica istituzionale,

spiazzata anche dal nuovo protagonismo di

Paesi prima non molto influenti sul fronte internazionale - Paesi del BASIC, Paesi emergenti e

Stati insulari del Pacifico - non ha saputo dare

risposte adeguate a quanti, in tutto il mondo,

chiedevano che in Danimarca si chiudesse un

buon accordo, capace di dare seguito, in

meglio, al Protocollo di Kyoto.

Il generico accordo politico sul clima uscito da

Copenhagen, infatti, lascia aperti i principali

problemi sul tavolo della trattativa climatica globale e fra questi quello dei profughi ambientali.

E visto che nel frattempo la scadenza di Kyoto

(2012) si è avvicinata, per uscire dalla crisi climatica il mondo ha ancora meno tempo. Se

non si riuscirà ad adottare un accordo interna-

zionale sul clima vincolante prima della scadenza del mandato di Kyoto, per altro, tutto il complesso sistema dei vincoli, dei controlli internazionali, dei commerci di quote di emissione e

dei programmi di assistenza tecnologica ai

Paesi in via di Sviluppo previsto dal pur imperfetto protocollo sottoscritto nel 1997, rischia di

saltare interrompendo drammaticamente i processi di riduzione delle emissioni.

Il mondo è quasi fuori tempo massimo, ma per

correre ai ripari sono ancora disponibili gli

appuntamenti della conferenza tecnica

dell’UNFCCC di Bonn (giugno 2010), che

dovrebbe rimettere in moto il processo di definizione di un accordo climatico globale, e soprattutto la COP16 di Cancun prevista per dicembre

2010. Se in tale occasione non sarà adottato il

Post Kyoto, le conseguenze saranno drammatiche e si potrà considerare davvero chiuso il

processo avviato nel 1997 con il Protocollo

Kyoto. Così, a poca distanza dalla chiusura di

Copenhagen, è stato lo stesso Segretario esecutivo della Convenzione ONU sui cambiamenti

climatici, Ivo de Boer, a sottolineare la necessità

di chiudere l’anno con un trattato, dichiarando

che proprio quanto accaduto alla COP15

“rende soltanto il compito più urgente” per il

mondo che deve affrontare i cambiamenti climatici. Nel lungo termine, infatti, l’unico obiettivo che può garantire una certa sicurezza al pia-

neta è un taglio dell’80 per cento almeno entro

il 2050 dei gas serra. Tuttavia è nel breve periodo che si gioca la battaglia più importante: nel

2020 le emissioni che alterano il clima dovranno

essere state già considerevolmente diminuite, a

cominciare ovviamente dai Paesi che hanno

inquinato di più. In ragione della loro maggiore

responsabilità storica sull’effetto serra, i Paesi

industrializzati sono chiamati ad agire per primi,

siglando un duplice impegno: ridurre sostanzialmente entro il 2020 i gas serra (almeno del 40

per cento) e finanziare con risorse adeguate la

mitigazione e l’adattamento ai mutamenti climatici (almeno i 30 miliardi promessi per il prossimo triennio per arrivare entro il 2020 a decine di

miliardi di euro).

Qualche segnale positivo, lo scorso marzo, è

arrivato dalla cosiddetta “Dichiarazione di Nusa

Dua”, a Bali. Nell’isola indonesiana, infatti, si è

riunita l’undicesima Special session del governing council and global ministerial environment

forum UNEP - la sessione speciale del forum

composto dal consiglio direttivo e dalla plenaria

ministeriale dell’UNEP - meeting in cui i ministri

dell’Ambiente di mezzo mondo hanno dichiarato

che intensificheranno la loro cooperazione in

fatto di lotta al mutamento climatico e di protezione dell’ambiente. Ancora, la “Dichiarazione di

Nusa Dua”, ha evidenziato anche l’importanza

della biodiversità, i vantaggi che si avrebbero

dalla progressiva trasformazione dell’economia

in una sistema a basso tenore di carbonio e il

comune impegno ad adoperarsi per un esito

positivo della COP16. Nonostante quella di

Nusa Dua sia una solo una dichiarazione di

intenti, sancisce principi importanti ed è la prima

dichiarazione di così alto livello sottoscritta dai

ministri dell’Ambiente di 130 Paesi dopo quella

del 2000 a Malmöe. Non a caso il direttore esecutivo dell’UNEP, Achim Steiner, ha espresso

viva soddisfazione: “Poco più di un mese dopo

la Conferenza di Copenhagen, i ministri

dell’Ambiente hanno parlato con una sola voce,

chiara ed inequivocabile”, aggiungendo che “di

fronte al continuo degrado dell’ambiente e alle

sfide del cambiamento climatico, l’immobilismo

non è un’opzione”.

A maggiore garanzia del raggiungimento di un

buon accordo sul clima, inoltre, è importante

anche la cornice nella quale l’accordo stesso

sarà definito. In un mondo interdipendente, in

cui l’alto grado di dipendenza reciproca è reso

sempre più evidente proprio dalla crisi climatica,

infatti, fermare la febbre del pianeta ha possibilità di successo solo se gli obiettivi e gli interventi

da mettere in campo sono globalmente condivi-

si. A quanti, come l’ex leader britannico Gordon

Brown, dopo Copenhagen hanno iniziato a

sostenere l’idea che i termini dell’accordo vadano fissati in meeting ristretti stile G8, G20 o G2,

bisogna invece ribadire con fermezza che la

definizione del Post Kyoto deve necessariamente passare per un processo multilaterale e

democratico. Ossia in ambito ONU e UNFCCC.

I problemi sul tavolo delle trattative

Copenaghen ha portato il cambiamento climatico al più alto livello di governo, l’agreement

riflette inoltre un consenso politico sul lungo termine circa la necessità di rispondere con una

riduzione drastica delle emissioni ai cambiamenti climatici. In Danimarca è emersa anche

l’indiscutibile necessità che i Paesi industrializzati finanzino il Fondo di adattamento ai mutamenti climatici, ma le cifre messe a disposizione

sono al momento assolutamente insufficienti. E

non è stato sostanzialmente messo in discussione il modello di sviluppo e lo stile di vita “usa

e getta” che ha portato il mondo sulla soglia del

baratro. In buona sostanza, a eccezione della

dichiarazione d’intenti globalmente condivisa di

contenere il surriscaldamento del pianeta entro i

2° C, all’indomani della COP15 la crisi climatica pone al mondo gli stessi problemi irrisolti che

erano usciti da Poznan, a dicembre del 2008.

Equità e giustizia sociale

Come evidenziato dalla quindicesima

Conferenza delle Parti, il nuovo accordo internazione sul Clima non potrà eludere i temi dell’equità e della giustizia sociale. Se a livello

scientifico è acclarato che i Paesi in via di

Sviluppo, storicamente responsabili per una

quota assolutamente minoritaria dell’inquinamento atmosferico, sono quelli che subiscono le

maggiori conseguenza dei cambiamenti climatici, grazie alle proteste e alle posizioni assunte

da Paesi Emergenti e G77 al vertice danese è

ormai chiaro anche politicamente che, senza

garantire l’accesso a energia, tecnologie pulite

e crescita economica a tutti i cittadini del

mondo, non passerà alcun accordo.

Profughi ambientali

È uno dei temi che sta entrando nell’agenda

politica internazionale e nella coscienza di fette

sempre maggiori di opinione pubblica e società

civile globale. I profughi ambientali, milioni di

persone costrette a lasciare le proprie case da

inondazioni, desertificazioni, o fenomeni climatici estremi, sono le principali vittime del mutamento climatico. Tuttavia il problema non veniva

affrontato in ambito di Kyoto e neanche l’agreement di Copenhagen ha affrontato la questione.

Di più, siamo in una fase in cui non ci si può

aspettare altro che una recrudescenza della

crisi. La soluzione del problema passerà per il

riconoscimento del diritto dei migranti ambientali

a godere del sistema di protezione internazionale accordato a profughi e richiedenti asilo.

E se pure è evidente che il cammino per il riconoscimento dello status di rifugiati ambientali ai

migranti del clima sarà lungo, è altrettanto evidente che le basi per raggiunge tale obiettivo ci

sono. Anche a livello di giurisdizione internazionale. Nel momento in cui il Protocollo di Kyoto

ha riconosciuto il nesso tra sviluppo e mutamento climatico, ha infatti riconosciuto anche la

relazione che lega gli impatti del mutamento climatico alle migrazioni ambientali. Non a caso

da Kyoto è scaturito anche un fondo per la mitigazione e l’adattamento. Peccato che ancora il

ciclo non si stato chiuso e che l’anello debole

della catena, ossia le vittime del surriscaldamento del pianeta, sia rimasto senza adeguata

tutela. Ma con il tema caldo dei profughi

ambientali, dovrebbe misurarsi il costruendo

trattato sul clima. Di fronte alla prospettiva di

240 milioni di profughi ambientali al 2050, inoltre, affrontare la questione assume anche un

carattere strategico per sicurezza globale. Ecco

perché, seppur con tempi lunghi ed elefantiaci,

il tema non potrà restare senza risposte.

Fondo di adattamento

Dai piccoli Stati insulari del Pacifico e

dell’Oceano Indiano, che rischiano in un futuro

prossimo di essere sommersi a causa dell’innalzamento del livello del mare, agli Stati africani

resi sempre più vulnerabili da siccità e desertificazione, ai Paesi costieri esposti sia ai cicloni

che all’innalzamento dei mari, le aree in cui è

necessario intervenire con urgenza sono molteplici. Come sancito dal Protocollo di Kyoto questo intervento dovrà essere finanziato con fondi

adeguati e in misura crescente dai Paesi industrializzati, in ragione della loro maggiore

responsabilità nell’effetto serra. Che provengano da fondi fast o meno, inoltre, è necessario

rendere i finanziamenti per l’adattamento obbligatori, e non volontari come sono tuttora.

Egualmente necessaria, anche la trasparenza

nella gestione di tali fondi.

Green economy e sviluppo sostenibile

Sul banco degli imputati come principale

responsabile del global warming c’è il modello

di sviluppo dominante, basato su fonti fossili e

consumi in crescita continua. Arginare la febbre

del pianeta e intervenire alle radici del problema, significa quindi promuovere lo sviluppo e la

diffusione di un modello di produzione energetica e industriale virtuoso, fondato sull’implementazione delle fonti rinnovabili, del risparmio

e dell’efficienza energetici. La premessa dello

sviluppo e del benessere economico, inoltre,

non può più essere riassunta nella formula

magica di consumi in crescita continua, ma

deve fondarsi su prospettive ecosostenibili.

Fermare deforestazione

e agricoltura intensiva

Uno degli imperativi cui deve rispondere il futuro trattato sul clima è il blocco della deforestazione che, insieme ai cambiamenti nell’uso dei

suoli e all’agricoltura, rappresenta secondo dati

IPCC del 2007 il 30,9% delle emissioni globali

(IPCC 2007b). Rimasti indefiniti dopo Poznan, a

Copenhagen non hanno avuto sorte migliore e

restano tuttora nel limbo i meccanismi e la normativa internazionale che dovranno garantire

l’arresto della deforestazione.

Il Dipartimento Internazionale di Legambiente

si occupa dei profughi ambientali dal 2005,

in collaborazione con docenti universitari,

centri di ricerca e giornalisti. Per mantenere

alto il livello di attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni su questo tema di primaria importanza, il Dipartimento ha partecipato

in questi anni a numerosi convegni, seminari

e dibattiti nazionali e internazionali. Ha inoltre

realizzato periodicamente un Dossier.

Questo Dossier è aggiornato a maggio 2010

Legambiente

Dipartimento Internazionale

Via Salaria, 403 - 00199 Roma (Italia)

Tel. +39 0686268362 - +39

0686268344

[email protected]

www.legambiente.it