SEDATIVO-IPNOTICI E ANTICONVULSIVANTI

Sistema GABAergico

acido gamma-amino-butirrico

Attività inibitoria

Localizzazione cervello e

midollo spinale

Modulatore delle risposte del

SNC

“valium endogeno”

Due tipi di recettori:

Rec. A aumenta la permeabilità a

Cl- in entrata

Rec. B al K+ in uscita

Comuque con lo stesso risultato:

iperpolarizzazione della

membrana post-sinaptica

Il sistema gabaergico non è definibile in termini di circuiti neuronali perché è diffuso

in tutto il sistema nervoso, esercitando un’azione di sedazione sull’attività elettrica

neuronale.

I farmaci che migliorano l’azione neurotrasmettitoriale del GABA sono detti

ansiolitici.

I farmaci che, al contrario, inibiscono l’azione del GABA sono i convulsivanti.

RECETTORI GABAERGICI

GABAA: mediano l’azione inibitoria veloce (100 millsecondi).

Canale permeabile al Cl-. Si apre in seguito al legame di due

molecole di GABA. Sito di legame di Benzodiazepine e

Barbiturici.

GABAB: mediano l’inibizione lenta, accoppiati a Gi. Attivati

selettivamente da baclofen.

Nella retina i GABAA non presentano il sito di legame a

benzodiazepine e barbiturici.

Il recettore A del GABA (GABAA) è un recettore-canale, sia presinaptico che

postsinaptico, appartenente alla classe I (insieme al recettore colinergico nicotinico, al

recettore serotoninico di tipo 3 e al recettore glicinergico di tipo A), quindi è un

pentamero, costituito da subunità raggruppate in sette famiglie (alfa1-6, beta1-3, gamma13, delta, epsilon, rho e teta), che si combinano variamente; ogni subunità del pentamero

è costituita da 4 domini transmembrana ad α-elica.

Struttura chimica delle benzodiazepine

Metabolismo delle benzodiazepine.

EPILESSIA

Definizioni

Epilessia

Sindrome cronica caratterizzata dalla ricorrenza di crisi epilettiche

spontanee e ricorrenti (due o più)

Crisi epilettica

Per crisi epilettica si intende la manifestazione clinica parossistica (sintomi

motori, sensitivo/sensoriali, psichici, associati o meno a perdita di coscienza)

dovuta ad una scarica anomala, ipersincrona di una popolazione più o meno

estesa di neuroni corticali, generalmente di tipo eccitatorio che riescono a

superare la barriera dei neuroni inibitori.

A- neurone “normale”

B- neurone “epilettico”

Sintomatologia

Abbiamo un concatenarsi di eventi che possono andare da una mancanza di

attenzione a delle convulsioni tonico-cloniche.

La mancanza di attenzione può essere caratterizzata da intangibili assenze

mentre sindrome più severa è quella convulsiva (fino alle tonico-cloniche).

L’epilessia può generarsi in qualsiasi punto del sistema nervoso centrale (SNC)

tramite focus epilettogeni.

➢Se il focus coinvolge la corteccia cerebrale, fondamentale per la memoria

immediata, i movimenti, il linguaggio, la vista, l’udito, l’attivazione determina

una convulsione.

➢Se il bersaglio è l’ipotalamo le ripercussioni si avranno sul sistema autonomo

periferico, con alterazioni a livello simpatico e parasimpatico.

➢Scariche sul midollo allungato, infine, producono perdita di coscienza.

Focus diffusi a tutti e 3 questi livelli, determinano un grave quadro epilettico.

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CRISI

EPILETTICHE

• Parziali

- Semplici

- Complesse

Secondariamente generalizzate

• Generalizzate

- Assenze

- Miocloniche

- Atoniche

- Toniche e/o cloniche

• Non classificabili

-

Tipi di Epilessie

Accessi Parziali:

interessano piccole aree del SNC, sono

limitatamente estese e spesso non determinano

contrazioni

tonico-cloniche

ma

soltanto

contrazioni muscolari involontarie con esperienze

sensoriali anomale, della durata di pochi secondi.

Accessi Generalizzati:

•Assenze (piccolo male) – caratterizzate da scariche elettriche a

breve durata, che determinano fugaci perdite di coscienza (per alcuni

secondi) senza generare convulsioni. L’effetto è una perdita di

interazione con la realtà (simile elettroshock).

•Accessi Tonico-Clonici (grande male) – caratterizzati da scariche

abnormi a tutto il SNC. Si manifestano contrazioni della muscolatura

striata di tipo tonico-cloniche, dolorose (ma non avvertite dal soggetto

che è incosciente). Si hanno ripercussioni anche sul sistema nervoso

simpatico e parasimpatico: scialorrea (bava), perdita del controllo degli

sfinteri viscerali. L’esito può essere addirittura infausto o per

soffocamento (per la chiusura dell’epiglottide dovuta alla retrazione

dell’ipoglosso) o fibrillazione (per la scarica abnorme sui recettori ß1

cardiaci).

Status epilepticus o stato di male epilettico

• Crisi epilettica che dura più di 30 minuti, oppure due o più crisi

durante un periodo di 30 minuti, senza un completo recupero

tra le crisi

• Si tratta di una grave emergenza medica, che può condurre a

ipossia, ipotensione, acidosi e ipertermia. La terapia deve

risolvere la crisi entro 60 minuti.

Focus epilettico

E’ il punto di partenza della scarica elettrica patologica (non

sempre individuabile).

L’attività elettrica anomala può poi diffondersi a tutta la

corteccia.

La diffusione (spreading) avviene quando la scarica elettrica del

focus oltrepassa la soglia per cui i neuroni circostanti vengono a

loro volta attivati (recruitment).

Possono essere reclutati:

- neuroni in aree contigue al focus

- neuroni coinvolti in circuiti associativi brevi

- neuroni appartenenti a lunghi circuiti associativi.

ORIGINI PATOLOGICHE DEL FOCUS:

➢ genetica, spesso nell’ambito di sindromi complesse

➢ traumatica

➢ flogistica

➢ neoplastica

➢ ischemica

➢ … sconosciuta

FATTORI SCATENANTI L’ATTACCO:

➢ variazioni di glicemia, pH plasmatico, equilibrio elettrolitico

➢ anossia

➢ alterazioni metaboliche o endocrine

➢ affaticamento

➢ stress

➢ carenze nutrizionali

➢ intossicazioni da farmaci o brusche sospensioni di farmaci

➢ … indeterminati

Meccanismi di epilettogenesi

Modificazioni dell’attività di canali ionici

Evidenze:

elettroshock sperimentale

modificazioni dell’equilibrio elettrolitico

canalopatie (alterazioni genetiche di canali al Na+,Ca2+,K+)

Diminuzione dei meccanismi di inibizione sinaptica

Evidenze:

pentilentetrazolo, picrotossina, bicucullina, ß-carboline

stricnina

alterazioni genetiche di subunità dei recettori GABA

Aumento dei meccanismi di eccitazione sinaptica

Evidenze:

kainato, NMDA, quisqualato

alterazioni genetiche sperimentali dei recettori o

trasportatori del glutammato

autoanticorpi anti-GluR3

ANTIEPILETTICI

Terapia dell’Epilessia

• MONOTERAPIA iniziale

• BI-POLITERAPIA successiva (2-3-4 farmaci in associazione)

Scelta del farmaco:

-TIPO DI EPILESSIA

!-INTERAZIONI: · INDUZIONE

· INIBIZIONE

· SPIAZZAMENTO

METABOLISMO –

CYP 450

AVVERTENZE :

SOSPENSIONE -> sempre alto rischio di rebound

GRAVIDANZA -> ! di teratogenicità con tutti gli antiepilettici. Importanti i

supplementi di folati e vitamina C

ALLATTAMENTO -> permesso con terapie a dosi normali (tranne barbiturici,

etosuccimide)

CARATTERISTICHE FARMACOCINETICHE COMUNI

❖ La maggior parte è attiva per os e tutti devono entrare nel SNC

❖ L’assorbimento è in genere buono (80-100 %)

❖ La maggior parte si lega in alta percentuale alle proteine

plasmatiche tranne: Fenitoina, BZD, acido valproico

❖ Sono metabolizzati principalmente dal fegato (spesso metaboliti

attivi)

❖ Frequenti interazioni con altri farmaci

❖ La maggior parte ha emivita lunga (>12 h)

Meccanismi d’azione dei farmaci antiepilettici

Blocco dei canali del Na+ voltaggio-dipendente (Carbamazepina,Fenitoina,Ac Valproico..)

Blocco dei canali Ca2+ voltaggio –dipendenti (Etosuccimide, Ac Valproico..)

Potenziamento dei sistemi inibitori GABA-mediati:

• Sinergismo allosterico con il GABA (barbiturici e benzodiazepine)

• Inibizione del riassorbimento del GABA (tiagabina)

• Inibizione della degradazione del GABA (vigabatrina)

• Aumento della liberazione del GABA (gabapentina)

Antagonismo dei recettori di aminoacidi eccitatori (Felbamato, Topiramato)

Bromuro di K e Na (non più usato in medicina umana a causa dei notevoli effetti collaterali – resta di largo impiego

nel cane e nel gatto sia in mono sia associato a fenobarbital)

- iperpolarizza le membrane neuronali (il Br penetra attraverso i canali del Cl)

- potenzia l’attività GABAergica

PSICOANALETTICI

CONVULSIVANTI E

STIMOLANTI RESPIRATORI

STIMOLANTI

PSICOMOTORI

❖ I primi sono sostanze a diversa struttura chimica, i cui meccanismi d’azione sono, per

la maggior parte, non ancora completamente chiariti e che agiscono su cervello e

midollo spinale dove determinano: ipereccitabilità dei riflessi, aumento dell’attività

dei centri respiratori e vasomotori e, a dosaggi maggiori convulsioni (scarsa attività

sulle funzioni mentali)

❖ I secondi esercitano effetti considerevoli a carico delle funzioni mentali e del

comportamento, determinando eccitazione, resistenza alla fatica ed aumento

dell’attività motoria. L’effetto dura generalmente poche ore ed è seguito da

depressione ed ansia

STIMOLANTI RESPIRATORI E CONVULSIVANTI

Impiegati per contrastare l’insufficienza respiratoria acuta

Stricnina (antagonista della glicina)

Picrotossina (blocco non competitivo

Doxapram

•

•

•

•

•

Stimola il centro della respirazione (bulbo)

Stimola i chemocettori aortici e carotidei

Efficace sulla gran parte delle specie animali

seppure con qualche differenza (suino, coniglio,

ovino e pollo risultano più resistenti)

EV, IM, SUBLINGUALE nella depressione respiratoria

indotta da barbiturici e anestetici inalatori

A dosaggi più alti di quelli terapeutici provocano:

ipertensione, convulsioni e iperventilazione

dell’azione del GABA sui canali del Cl-)

Entrambe scarsamente maneggevoli

(convulsivanti) quindi impiegati

esclusivamente a fini sperimentali

STIMOLANTI PSICOMOTORI

❖ Metilxantine

❖ 4-aminopiridina

❖ Antagonisti 2-adrenergici (yoimbina e

talazolina impiegate per contrastare gli effetti della

xilazina e, associate alla 4-aminopiriddina per

accorciare l’anestesia indotta da ketamina)

❖ Amfetamine, Cocaina

METIL- XANTINE

MECCANISMO D’AZIONE

Raramente impiegate come stimolanti SNC ma per ridurre la sensazione di fatica ed

aumentare la capacità di lavoro muscolare; azione diuretica; broncodilatazione

REGOLATORI DEL COMPORTAMENTO

PSICOFARMACOLOGIA VETERINARIA

DISTURBI COMPORTAMENTALI NELL’ANIMALE

esempi

ANSIA: risposta emotiva ad uno stimolo che presagisce una situazione potenzialmente

pericolosa o imprevedibile. L’animale anticipa una situazione negativa

Disturbi correlati all’ansia:

• Ansia generalizzata

• Aggressività (su base ansiosa)

• Atteggiamenti compulsivi

IL CANE E L’ANSIA

ANSIA DA SEPARAZIONE

(tra le forme di ansia più frequenti)

quando separati dai membri della famiglia, i cani possono andare incontro a comportamenti

di stress ed incappare in problemi comportamentali connessi all’assenza o alla percezione

dell’assenza dei membri del proprio gruppo (diagnosticata nel 20-40% dei cani che vengono

visitati presso le cliniche comportamentali)

Definizione più utilizzata: «patologia comportamentale, motivata dall’ansia, che si

presenta unicamente durante l’assenza del proprietario»

(anche se il proprietario è in casa ma non può venire in contatto con il suo padrone)

Trattarla è fondamentale:

• Benessere dell’animale che si trova in situazione di stress

• Rappresenta una delle principali cause di rottura del legame tra proprietario e animale (canile!)

ANSIA DA SEPARAZIONE

SINTOMI COMUNI

SINTOMI MENO COMUNI

❖ Eliminazioni inadeguate

❖ Anoressia

❖ Atteggiamenti distruttivi

in casa

❖ Diarrea

❖ Eccessive vocalizzazioni

❖ Auto-traumatismi

❖ Vomito

granuloma da leccamento

(es. di auto-traumatismo)

Con il termine di "auto-traumatismi" si indicano le lesioni che il cane od il gatto si auto-infliggono e che vanno da una banale alterazione

del colore del pelo, dovuta alla diluizione effettuata dalla saliva, a lesioni ben più importanti che arrivano alle automutilazioni (coda in

primis)

Normalmente nel cane sono localizzate ai carpi o tarsi (soprattutto sinistri) e alla coda, ma ad esempio nel dobermann è frequentemente

interessato il fianco. Nel gatto le aree maggiormente interessate sono addome, fianchi e coda.

Qualsiasi tentativo di risolvere il problema con bendaggi, collari elisabettiani ed altri accorgimenti che limitano semplicemente la presa di

contatto, da dei risultati parziali e/o temporanei.

(il problema deve essere affrontato dal punto di vista comportamentale per poter dare risultati permanenti)

AGGRESSIVITÀ: uno dei problemi comportamentali più diffusi,

In natura si distinguono due tipi di aggressività - predatoria e affettiva o emozionale. La

prima, che porta alla disponibilità di cibo, conferisce all’animale una piacevole sensazione,

mentre l’aggressione rabbiosa, al contrario dà delle sensazioni negative. Rientrano in

questo tipo di aggressività motivata dalla rabbia (offensiva o difensiva):

❖

❖

❖

❖

❖

Aggressività

Aggressività

Aggressività

Aggressività

Aggressività

da paura e da dolore

territoriale

da dominanza

intrasessuale tra maschi

patologica (cause organiche)

ognuna di esse richiede uno specifico iter terapeutico

DEPRESSIONE

Segnali tipici:

•

•

•

•

•

•

Dorme più del solito

Mangia poco e rifiuta il cibo

Non ha interesse per i suoi giochi preferiti

Tende ad isolarsi

Esce svogliatamente per la passeggiata quotidiana

Non reagisce se chiamato

❖ MODIFICAZIONE AMBIENTALE

❖ TERAPIA COMPORTAMENTALE

❖ TERAPIA FARMACOLOGICA

RELAZIONI TRA DISTURBI COMPORTAMENTALI E NEUROTRASMETTITORI

I disturbi comportamentali sono così eterogenei che i ruoli dei vari e probabili

causali possono differire molto da caso a caso. Il comportamento può, infatti,

influenzato da molteplici cause: ormonali, patologiche, ambientali

In generale, la probabilità di sviluppare disturbi comportamentali è correlata

combinazione delle comuni esperienze di vita e delle caratteristiche individuali

anche al fattori genetici)

fattori

essere

ad una

(legate

Nell’uomo, fenomeni impulsivi aggressivi hanno assunta una connotazione negativa, che rimanda a condizioni reattive

disturbate o pscicopatologiche.

Negli animali, comportamenti di tipo agonistico-aggressivo conservano il significato di comportamenti specie-specifici

(es. aggressività predatoria) in quanto favoriscono la sopravvivenza degli individui e dei gruppi sociali

I circuiti neurologici coinvolti sono molteplici e non ancora ampiamente studiati.

Nonostante i dati abbiano dato risultati a volte contrastanti, sembra ipotizzabile

una relazione tra alterate concentrazioni di alcuni neurotrasmettitori e disturbi

comportamentali su base ansiosa in numerose specie.

Nell’instaurare e mantenere atteggiamenti e comportamenti ansiosi e aggressivi su

base ansiosa sembra che siano implicate variazioni dei livelli centrali di serotonina e

di GABA (neurotrasmettitori che calmano la risposta di stress) e di catecolamine, in

particolare dopamina e noradrenalina (hanno azione facilitante risposte di tipo

ansioso). L’interazione tra questi neurotrasmettitori è talmente complessa che i

cambiamenti in un sistema inevitabilmente producono cambiamenti su un altro.

Alterazioni a carico del sistema centrale serotoninergico, in particolare bassi, sono

risultate essere un comune denominatore in letteratura (insufficiente controllo

dell’impulso aggressivo piuttosto che un’aumentata motivazione aggressiva)

In uno studio (Reisner TL et al. «Comparison of cerebrospinal fluid monoamine metabolite levels in

dominant-aggressive and non aggressive dogs», 1996) è stata misurata la concentrazione liquorale

dell’acido 5-idrossiendolacetico (5-HIAA), un metabolita della serotonina, indicatore indiretto della

concentrazione centrale della stessa serotonina

RISULTATI

SOGGETTI CON DIAGNOSI DI AGGRESSIVITÀ: bassi livelli liquorali di 5-HIAA

SOTTOGRUPPO (cani aggressivi con un passato di

episodi di morsicatura non preceduti da segnali di

avvertimento - es. ringhi percettibili): livelli più bassi

rispetto al sottogruppo di cani che utilizzano questi

segnali di avvertimento

ALTRI DISTURBI COMPORTAMENTALI OSSERVATI e PROBABILI BASI NEUROBIOLOGICHE

❖ Disturbi dei comportamenti di pulizia del corpo – sistema dopaminergico, serotoninergico

e degli oppioidi

❖ Disturbi del comportamento sessuale – fattori ormonali

❖ Disturbi del comportamento alimentare – sistemi serotoninergico e degli oppioidi

❖ Disturbi della locomozione – sistema dopaminergico

FARMACI REGOLATORI DEL COMPORTAMENTO

ANTIDEPRESSIVI

AGONISTI DEL

RECETTORE GABA

AGONISTI DEL

RECETTORE

SEROTONINERGICO

ANTAGONISTI

β-ADRENERGICI

TRANQUILLANTI

MAGGIORI

ANTICONVULSIVANTI

STIMOLANTI

FITOTERAPICI

FERORMONI

PROGESTINICI

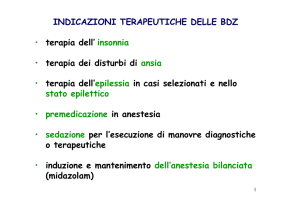

AGONISTI R DEL GABA: BZD (diazepam, alprazolam, oxazepam, lorazepam, clorazepato

dipotassico, clordiazepossido, clonazepam) – GABAA (sito

allosteriico)

IMPIEGHI CLINICI: marcatura urinaria, paura situazionale, attacchi di panico e di ansia

acuti, aggressività predatoria

AVVERTENZE: evitare di somministrare al gatto le BZD che danno metaboliti attivi

(alprazolam e oxazepam) poiché a maggior rischio di sviluppare necrosi

epatica fulminante

AGONISTI R SEROTONINA (5-HT1A): BUSPIRONE HCl

(ansiolitico non sedativo

«ansioselettivo» molto ben tollerato)

il sottotipo recettoriale regola l’umore e il comportamento

Latenza d’azione (>7 gg) Breve emivita (3 volte/die!)

IMPIEGHI CLINICI: marcatura urinaria, paure lievi

Serotonina

• Serotonin (5-hydroxytryptamine,5-HT) is a monoamine

neurotransmitter.

• Biochemically derived from tryptophan, serotonin is primarily

found in the

• gastrointestinal (GI) tract,

• platelets, and the

• central nervous system (CNS) of animals, including humans

Distribuzione fisiologica della

serotonina

5% SNC

95% tratto GI di cui:

90% cellule EC

10% neuroni

RECETTORI SEROTONINERGICI

individuati 7 tipi (5-HT1-7) e svariati sottotipi ma solo per i primi quattro tipi si hanno buone conoscenze

Sottotipo

5-HT1A,1B,1D

Funzione

Neuronal inhibition of central nervous system (CNS) neurons,

smooth muscle relaxation, contraction of some vascular

smooth muscle (BUSPIRONE agisce su 5-HT1 A presinaptici : effetti ansiolitici)

5-HT2

Neuronal depolarization; vasoconstriction of most blood vessels,

bronchoconstriction, contraction of gastrointestinal smooth muscle,

platelet aggregation (5HT2C responsabili del senso di sazietà)

5-HT3

Neuronal depolarization leading to activation of autonomic

reflexes, neuronal excitation in the CNS

5-HT4

Gastrokinetic action (cholinergically mediated ileal contraction)

myocardial stimulation, esophageal relaxation (in animal studies)

Recettore

5-HT1

5-HT2

Sottotipo

Meccanismo di trasduzione

del segnale

5-HT1A

Gi/o

cAMP

5-HT1B

Gi/o

cAMP

5-HT1D

Gi/o

cAMP

5-HT1E

Gi/o

cAMP

5-HT 1F

Gi/o

cAMP

5-HT2A

Gq/11

IP3/DAG

5-HT2B

Gq/11

IP3/DAG

5-HT2C

Gq/11

IP3/DAG

5-HT3

5-HT3

5-HT4

5-HT4

Gs

5-HT5A

?

5-HT5B

?

5-HT6

Gs

cAMP

5-HT7

Gs

cAMP

5-HT5

5-HT7

Recettore canale

cAMP

Localizzazione dei recettori 5-HT

• 5-HT1: SNC, vasi meningei

• 5-HT2: SNC, muscolatura liscia

• 5-HT3: SNC, afferenze vagali, chemoreceptor

trigger zone (antagonisti usati come antiemetici)

• 5-HT4: SNC, tessuto cardiaco, GI

FATTORI CHE INFULENZANO

I LIVELLI CORPOREI DI SEROTONINA

• Stress

• Mancanza di sonno

• Mancanza di esercizio

• Alimentazione scorretta

(dieta povera di triptofano)

• Mancanza di luce

Melatonina

Ormone prodotto dall’epifisi

Agisce sull’ipotalamo e regola il

ciclo sonno-veglia

Attenzione all’uso improprio!

(aumento GH, riiduzione GnRH)

ANTAGONISTI β-ADRENERGICI:

CARAZOLOLO (l’effetto ansiolitico probabilmente

deriva dal blocco dei β1 centrali e periferici – utile anche la

riduzione degli effetti cardiovascolari e dei tremori associati

all’ansia)

IMPIEGHI CLINICI: stress da trasporto e da costituzione di nuovi gruppi nei bovini, stati

ansiosi, paure situazionali

STIMOLANTI: METILFENIDATO, PEMOLINA, AMFETAMINE risposta paradossale in pz

affetti da disturbi da iperattività e deficit dell’attenzione (ADHD)

nei quali si assiste ad un recupero della calma!

FITOTERAPICI: HYPERICUM PERFORATUM (azione antidepressiva –rilascio monoamine)

VALERIANA OFFICINALIS (azione tranquillante)

risposte variabili

IMPIEGHI CLINICI: non indicati per trattamenti di lunga durata

FERORMONI:

sostanze biochimiche volatili escrete a basse concentrazioni dagli animali

(dalle ghiandole sudorpare, salivari, lacrimali, etc.), con la funzione di

inviare segnali e, quindi, in grado di influenzare il comportamento e la

fisiologia (sviluppo e riproduzione) degli altri individui della stessa specie

generano comportamenti e reazioni fisiologico-comportamentali in altri

individui della stessa specie che vi vengono a contatto

es. i feromoni sessuali che vengono scambiati per contatto o per stimolo

olfattivo e che provocano interesse sessuale in un altro individuo

MECCANISMO D’AZIONE: in parte ancora sconosciuto. Mediato dalle innervazioni

dell’organo vomero-nasale (organo di senso olfattorio

ausiliario - vestigiale nell’uomo) dell’animale che li annusa, il

quale è correlato al bulbo olfattorio, all’amigdala, all’area

preottica e all’ipotalamo

In tutti i settori dell'attività umana è sviluppato un "gergo" o linguaggio tecnico in cui ad una

semplice parola corrisponde un concetto complesso.

Gli animali «sociali» usano odori, ossia i feromoni, come "linguaggio tecnico«. Sono sostanze

importanti nella comunicazione sociale e sessuale intraspecifica nella maggior parte degli

animali, dagli insetti ai mammiferi, uomo compreso (seppur meno importante, soprattutto in

età adulta)

I ferormoni più famosi sono quelli sessuali ma ne esistono di varia natura

❖

❖

❖

❖

❖

feromoni sessuali

feromoni di aggregazione

feromoni di dispersione

feromoni di aggressione o di allarme (molto più volatili perché devono diffondersi rapidamente)

feromoni di traccia (molto più stabili per consentire maggiore persistenza del messaggio che rappresentano)

I feromoni dell’ape

regina inibiscono

lo sviluppo degli

organi riproduttori

delle operaie

I feromoni appaganti del cane e del gatto sono fisiologicamente secreti dal solco intermammario della

femmina nel corso dell’allattamento ed hanno il compito di rassicurare i poppanti e di indurre stabilità

emotiva e sicurezza. Sembra che tali proprietà persitano anche in età adulta regolando lo stato

emozionale del cane e del gatto per tutta la vita. La sintesi di queste molecole a scopo terapeutico ha

fornito un'arma in più. Sono preparazioni non soggette a prescrizione medica. L’efficacia dei feromoni

è confermata da numerose pubblicazioni internazionali

Questi prodotti si presentano sotto forma di collari e diffusori ambientali nel cane, che consentono

la liberazione costante dei feromoni per un effetto prolungato e continuo di 1 mese; sotto forma di

nebulizzatore e diffusore ambientale nel gatto

Le possibilità di impiego nel cane sono:

- favorire la corretta socializzazione del

cucciolo nei confronti di estranei, altri cani

e nuove situazioni; può essere impiegato

dal 3°-4° mese fino al 6° mese di età

- controllare le paure nell’ambiente

esterno (rumori forti, estranei)

- fobie post-traumatiche

- adozione del cucciolo ed adattamento a

nuovo ambiente

Gli utilizzi nel gatto sono:

- marcature urinarie in casa.

- graffiature verticali.

- mal di trasporto (miagolii, agitazione, ...).

- adozione del cucciolo ed adattamento a

nuovo ambiente

ANTIDEPRESSIVI (TIMOANALETTICI)

Ipotesi monoaminergica

Secondo quest'ipotesi, la depressione sarebbe causata da un deficit di serotonina, noradrenalina e dopamina.

A supporto di questa teoria sta il fatto che i farmaci antidepressivi aumentano la trasmissione di queste monoamine.

Tuttavia, gli antidepressivi alterano molto rapidamente le concentrazioni di monoamine, ma l'effetto terapeutico s'instaura

solo a distanza di settimane. Inoltre, non vi è una relazione fra la potenza dell'effetto sulla concentrazione extracellulare

delle monoamine e l'efficacia antidepressiva; in altre parole, non è detto che un farmaco in grado di aumentare molto la

concentrazione

di

monoamine

nel

vallo

sinaptico

abbia

migliori

proprietà

antidepressive

Pertanto, appare evidente che il deficit di serotonina, noradrenalina e dopamina non può essere l'unica causa

scatenante la depressione