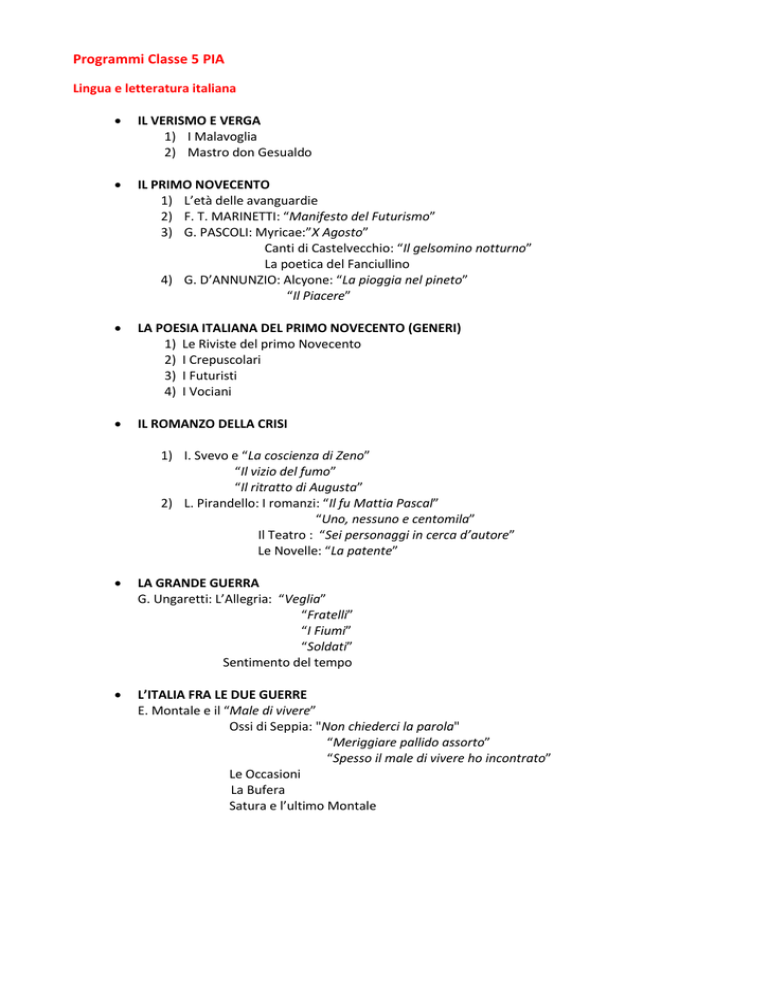

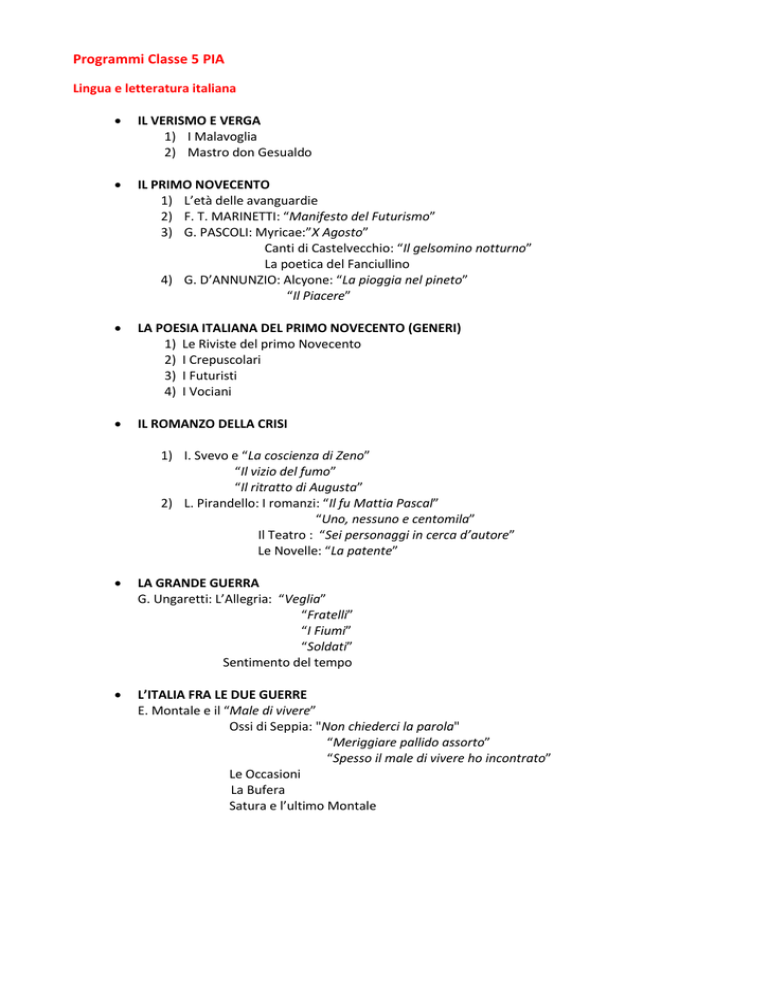

Programmi Classe 5 PIA

Lingua e letteratura italiana

IL VERISMO E VERGA

1) I Malavoglia

2) Mastro don Gesualdo

IL PRIMO NOVECENTO

1) L’età delle avanguardie

2) F. T. MARINETTI: “Manifesto del Futurismo”

3) G. PASCOLI: Myricae:”X Agosto”

Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”

La poetica del Fanciullino

4) G. D’ANNUNZIO: Alcyone: “La pioggia nel pineto”

“Il Piacere”

LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO (GENERI)

1) Le Riviste del primo Novecento

2) I Crepuscolari

3) I Futuristi

4) I Vociani

IL ROMANZO DELLA CRISI

1) I. Svevo e “La coscienza di Zeno”

“Il vizio del fumo”

“Il ritratto di Augusta”

2) L. Pirandello: I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”

“Uno, nessuno e centomila”

Il Teatro : “Sei personaggi in cerca d’autore”

Le Novelle: “La patente”

LA GRANDE GUERRA

G. Ungaretti: L’Allegria: “Veglia”

“Fratelli”

“I Fiumi”

“Soldati”

Sentimento del tempo

L’ITALIA FRA LE DUE GUERRE

E. Montale e il “Male di vivere”

Ossi di Seppia: "Non chiederci la parola"

“Meriggiare pallido assorto”

“Spesso il male di vivere ho incontrato”

Le Occasioni

La Bufera

Satura e l’ultimo Montale

Storia

L’età giolittiana

La prima guerra mondiale

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica

L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto

La conferenza di pace e la Società delle Nazioni

Il nuovo volto dell’Europa

L’età dei totalitarismi

L’Unione Sovietica di Stalin

Il dopoguerra in Italia

La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso

L’ascesa del Fascismo

Verso la dittatura

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29

Gli anni venti fra boom economico e cambiamenti sociali

Roosevelt e il New Deal

La crisi della Germania repubblicana

Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo

Il Nazismo al potere

L’ideologia nazista e l’Antisemitismo

Il regime fascista in Italia

I rapporti tra Chiesa e fascismo

Le leggi razziali

L’Europa e il mondo verso una nuova guerra

Il riarmo della Germania nazista

La seconda guerra mondiale

La svolta del 1941: la guerra diventa totale

L’inizio della controffensiva alleata (1942-43)

La caduta del fascismo e la Guerra Civile in Italia

La vittoria degli Alleati

Lingua inglese

B. Franchi Martelli: “ English Tools”; Ed. Minerva Scuola

Biology and Biochemistry

Human Anatomy

Life Processes

◦ Human Body Systems: circulatory, digestive, nervous

◦ The circulatory system

◦ The human brain

◦ Mitosis and cancer

Food and Health

Biochemistry

◦ Nutrition

◦ Biomolecules

◦ Chemical structure of food

◦ Genetically modified food

Chemistry and Environment

Energy and Environment

Sources of energy:

▪ non – renewable and renewable

◦ Climate changes:

▪ Climate is changing... Why?;

▪ The greenhouse effect

◦ Alternative sources of energy:

▪ Solar energy

▪ Wind power

▪ Bio – energy

▪ Hydro-electric power

Biotechnology and Medicine

Genes and Genome

◦ What is a gene? What is a genome?

◦ What is DNA?

Proteins

◦ Protein synthesis and the genetic code

Biotechnology

◦ What is biotechnology?

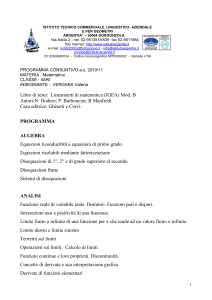

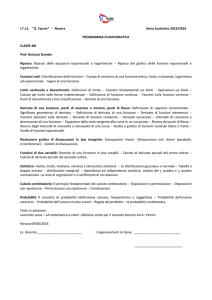

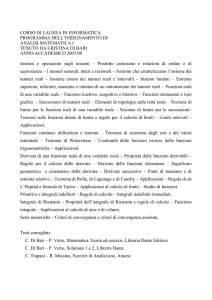

Matematica

Argomenti

Introduzione all’Analisi

Insieme dei numeri reali

Intorni e intervalli aperti e chiusi sulla retta reale.

Estremi superiori ed inferiori di intervalli. Massimi e minimi.

Funzioni reali di una variabile reale

Definizione e classificazione di funzioni reali ad una variabile reale.

Dominio e codominio di una funzione.

Definizione di grafico di una funzione.

Intersezione del grafico di una funzione con gli assi cartesiani.

Funzione inversa (cenni) e funzioni composte.

Limiti e definizione di continuità

Limiti

Definizioni di limiti. Limite destro e limite sinistro..

Limiti di funzioni elementari.

Teoremi di: unicità, permanenza del segno e del confronto (solo enunciati).

Teoremi sulle operazioni tra limiti (solo enunciato).

Esempi di calcolo di limiti di funzioni razionali.

Forme indeterminate; esempio del limite notevole sin(x)/x.

Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui.

Funzioni continue

Definizione di funzioni continue in un punto e in un intervallo.

Classificazione punti di discontinuità.

Calcolo differenziale

Derivate di una funzione

Definizione di derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica.

Definizione di funzione derivata e derivate successive.

Derivabilità di una funzione.

Calcolo differenziale

Derivate di funzioni elementari.

Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati).

Derivate di funzioni composte.

Derivate di ordine superiore.

Applicazione dello studio del segno delle derivate per la determinazione degli intervalli di monotonia,

dei punti stazionari e della concavità di una funzione. (*)

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale (solo enunciati)

Teorema di Rolle e di Lagrange. (*)

Teorema di De L’Hopital.

Introduzione allo studio di funzioni

Procedura per determinazione del grafico di una funzione. (*)

Esempi di studio di funzioni elementari (algebriche intere e fratte). (*)

I punti contrassegnati da (*) non sono stati ancora trattati appena introdotti alla data di compilazione

del presente programma.

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

MODULO 1: LA SICUREZZA

Rischio, prevenzione e protezione

Il sistema di gestione dei rischi

Il rischio nel laboratorio di chimica e microbiologia

Normativa che regolamenta etichettatura dei prodotti chimici: Reach, CLP

Valutazione dei rischi legati alla manipolazione delle sostanze chimiche

Segnaletica di sicurezza

Rifiuti prodotti dai laboratori

MODULO 2: QUALITÀ DEI DATI ANALITICI

Raccolta e sintesi dei dati

Prestazioni degli strumenti analitici

Calcoli e arrotondamento

Scelta del valore centrale di una serie di dati

Fonti di errore dei risultati

Distribuzione di frequenza e probabilità:

dall’istogramma alla curva;

frequenza e probabilità;

curve di distribuzione di probabilità: distribuzione normale o gaussiana; distribuzione normale

ridotta;

distribuzione del t di Student; gradi di libertà; intervallo di fiducia di una media; errore standard

della media.

La variabilità dei dati nell’analisi chimica- probabilità e statistica:

Parametri e definizioni

Concetto di “test statistici”

Test di significatività: test di Dixon

Relazioni lineari tra due variabili:

Regressione

MODULO 3: QUALITÀ DEL PROCESSO ANALITICO

Riepilogo delle diverse fasi del processo analitico

Prelievo e trattamento preliminare del campione

Classificazione dei metodi di analisi

Materiali di riferimento

Calibrazione

Controllo di qualità e Buona Pratica di Laboratorio

Controllo delle apparecchiature: taratura/calibrazione e manutenzione ordinari

taratura degli strumenti di misura volumetrica

MODULO 4: I PROCESSI BIOTECNOLOGICI

Produzione della birra:

Caratteristiche, controlli e trattamenti delle materie prime

Fasi del processo produttivo

Schema dell’impianto per la produzione

Produzione del latte e derivati

acidità totale del latte

determinazione del lattosio

estrazione e purificazione della caseina

Le bevande nervine

Estrazione della caffeina dal tè e dal caffè

MODULO 5 : IL CONTROLLO DI QUALITA NEI LABORATORI DI ANALISI

Principi di gestione della qualità: politica, pianificazione, assicurazione.

Accreditamento, certificazione, normazione

Validazione e tecniche utilizzate per la determinazione della prestazione

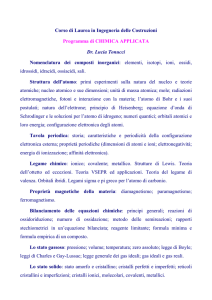

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

IL MONDO DELL’ATOMO

Le particelle subatomiche

NATURA E PROPRIETA’ DELLA LUCE

Teoria ondulatoria della luce

Teoria corpuscolare della luce

IL MODELLO DELL’ATOMO SECONDO LA FISICA CLASSICA

Spettro di emissione dell’idrogeno

La teoria di Bohr e il suo modello dell’atomo di idrogeno

Numero quantico principale

Numero quantico secondario e numero quantico magnetico

Numero quantico di spin

IL MONDO DELL’ATOMO SECONDO LA FISICA MODERNA

La meccanica quantistica

Definizione dell’ equazione di Schrödinger

Orbitali atomici

L’atomo secondo la meccanica quantistica

Forma degli orbitali atomici s e p

Configurazione elettronica degli elementi

Moderna classificazione periodica degli elementi

SPETTROFOTOMETRIA DI ASSORBIMENTO ATOMICO IN FIAMMA

Spettri di assorbimento atomico

Assorbimento atomico e concentrazione

COMPONENTI STRUMENTALI:

Sorgenti di energia raggiante e sistemi di atomizzazione: atomizzatore a fiamma e a fornetto di

grafite

Schemi ottici generali

Curva di lavoro

SPETTROFOTOMETRIA DI EMISSIONE ATOMICA

L’emissione atomica e lo spettrogramma

Cenni di spettrofotometria di emissione al plasma

Cenni di analisi qualitativa e quantitativa

IL PETROLIO

L’origine del petrolio e la formazione dei giacimenti

Caratterizzazione del grezzo

Caratteristiche dei prodotti petroliferi: i distillati leggeri, i distillati medi, i distillati pesanti. Le

caratteristiche delle benzine

I POLIMERI

Terminologia e nomenclatura

Materie plastiche, fibre ed elastomeri

La struttura dei polimeri: omopolimeri, copolimeri, polimeri lineari, ramificati e reticolati

Cenni su configurazione e conformazione,

Massa molare e grado di polimerizzazione

Caratteristiche del polietilene

ALCOL ETLICO

Carateristiche chimico fisiche dell’etanolo: punto di fusione, punto di ebollizione, legame a

idrogeno, comportamento anfotero, reazione di formazione di eteri, esteri e alogenuri alchilici.

Utilizzo commerciale dell’alcol etilico

Reazione di idratazione dell’etilene

AMMONIACA

Caratteristiche chimico-fisiche dell’ammoniaca

Reazione di formazione a partire da azoto e idrogeno: cinetica e termodinamica della reazione

Utilizzo commerciale dell’ammoniaca

Laboratorio

Determinazione del grado alcolico delle bevande

Determinazione del contenuto di ferro nel cioccolato

Determinazione spettrofotometrica dello zafferano

Tecniche di produzione e di organizzazione

MODULO 1: I CAMPI DI INDAGINE DELLA MICROBIOLOGIA

Nascita ed evoluzione della microbiologia

Campi di indagine della microbiologia

La salute: nascita del concetto moderno, determinanti e prerequisiti

Igiene, educazione sanitaria

Caratteri dell’esperimento

Il laboratorio e l’organizzazione delle attività

MODULO 2: LA BIOTECNOLOGIA: ORIGINE ED EVOLUZIONE

Le biotecnologie: storia, finalità, prodotti e settori di applicazioni

Biotecnologie tradizionali e innovative

Le biotecnologie microbiche

I biocatalizzatori molecolari

Substrati e prodotti: i terreni di coltura per la microbiologia industriale

Le fasi di produzione:

MODULO 3 : PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE ALIMENTARI : SICUREZZA E QUALITA’

Aspetti normativo - sanitari relativi ai cicli di produzione, trasformazione e conservazione dei

principali prodotti alimentari.

La qualità alimentare. Sistemi di autocontrollo, HACCP.

Il piano di campionamento

I metodi di conservazione degli alimenti : gli additivi alimentari

Il packaging : contenitori ed etichette alimentari

Produzioni alimentari (lieviti, pane, vino, birra, yogurt, formaggi)

Il latte e i derivati:

Trattamenti di conservazione del latte posto in commercio o destinato alla produzione dei derivati

Protocolli delle analisi microbiologiche del latte

Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti

I reattori chimici

Definizione e caratteristiche

Classificazione dei reattori chimici

Reattore discontinuo

Reattore continuo

Reattore semicontinui

I fermentatori

L’impianto biotecnologico

Il fermentatore

Classificazione dei fermentatori

La sterilizzazione

I sistemi antischiuma

La configurazione di un impianto

La configurazione dei biorettori e I sistemi di agitazione

Il monitoraggio di un processo biotecnolgico

Misure e controlli di un processo biotecnogico: controlli on-line, In-line, off-line

La lavorazione del petrolio

Trattamenti preliminari

Il topping

Il vacuum

Il cracking

Il reforming

I polimeri

Generalità : polimeri naturali, artificiali e sintetici

Struttura e caratteristiche dei polimeri

Formazione dei polimeri: polimerizzazione per addizione e per condensazione

Metodi di polimerizzazione: polimerizzaione in fase gassosa e in fase liquida

Processo Hoechst del di HDPE

Cenni sulle problematiche tossicologiche ed ambientali dei polimeri, degradazione dei polimeri

La produzione di etanolo

Il processo di produzione dell’etanolo per idratazione dell’etilene

La produzione dell’ammoniaca

Preparazione dell’idrogeno e dell’azoto e compressione dei gas

Reattori di sintesi

Separazione dell’ammoniaca prodotta

Processo di Haber-Bosch-Mittasch

Processo Fauser-Montecatini

Il trattamento delle acque reflue e trattamenti di potabilizzazione

Classificazione dei trattamenti

Tattamenti fisici semplici: grigliatura, sedimentazione, filtrazione, distillazione, congelamento,

Trattamenti chimici: coagulazione, flocculazionechiariflocculazione, sedimentazione secondaria,

addolcimento, osmosi inversa, trattamenti di ossidazione e di riduzione, demineralizzazione,

elettrodialisi deferrizzazione e demanganizzazione, defosfatazione, demetalizzazione

Disinfezione

Trattamento delle acque provenienti da industria petrolchimica

Scienze motorie e sportive

CONOSCENZA E RISPETTO DELLE REGOLE, CONOSCERE I RISCHI DEL FUMO, DELLA SEDENTARIETA’,

DELL’OBESITA’ E DEL DOPING. CONOSCERE ESERCIZI DI MOBILITA’ E FLESSIBILITA’ ARTICOLARE, DI

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO.

CONOSCENZA E PRATICA DEI FONDAMENTALI DI ALCUNI SPORT.

CONOSCENZA E PRATICA DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI,

LE REGOLE E I FONDAMENTALI DEI GIOCHI SPORTIVI,

LA PALLAVOLO.

PRINCIPI DI ANATOMIA: IL CORPO UMANO, OSSA MUSCOLI E ARTICOLAZIONI. ENDOCRINOLOGIA E

TECNICA DELLE SCIENZE MOTORIE.

Religione

La conoscenza di sé alla base della ricerca della propria dignità. Analisi e commento del testo “La

conoscenza di sé” di K. Gibran e l’oracolo di Delfi.

Il concetto di persona.

Libertà: video tratto dal film “Detachment” sulla libertà di pensiero.

Il personalismo cristiano.

La giustizia sociale.

La dignità e la relazione con l’altro attraverso l’empatia. Visione e commento del video di Brenè

Brown sull’empatia. Visione del film “Quasi amici”. I media e il rispetto della dignità delle persone.

La Shoah.

Il Giubileo della Misericordia.

La Sindone.

La bioetica. Distinzione tra bioetica laica e cattolica.

Visione del film “Gattaca” sull’eugenetica.

La questione del gender.

Il valore della vita.

Il rispetto della vita: l’aborto e la questione della pillola del giorno dopo.

L’inseminazione artificiale.

Il trapianto di organi.

La malattia. La follia.

L’eutanasia e l’eutanasia clandestina.

La vita dopo la morte.

Materia alternativa

Studio della sintassi musicale di base.

Test attitudinale-conoscitivo iniziale (E.E. Gordon)

Principi costruttivi delle scale maggiori e minori con individuazione del centro tonale e funzione dei gradi

più importanti (funzione di Tonica e Dominante)

Teoria degli intervalli e relativo riconoscimento uditivo.

Costruzione degli accordi per sovrapposizione successiva di terze relazionate alla nota fondamentale.

Accordi allo stato fondamentale e rivoltato e relativa nomenclatura usata nelle partiture e in generale in

tutti gli spartiti che utilizzano le sigle.

Esecuzione a 4 mani di semplici brani: melodia, accordi e linea del basso.

Studio tematico di Fur Elise di L. Van Beethoven con relativa contestualizzazione nell'ambito della scala

minore su cui è costruito (la minore).

Cambio di modalità per evidenziare le principali caratteristiche del modo maggiore e minore.

Accompagnamento nella versione originale e con le armonie espresse mediante l'uso degli accordi

rappresentati dalle sigle.

Visione e ascolto del tema tratto dalla 1a Sinfonia di Gustav Mahler, 2° movimento: Frere Jacques in minore.

Studio della tecnica compositiva ad imitazione tematica (Canone) con esecuzione alla tastiera di Fra

Martino sia in modo maggiore che minore.

Improvvisazione sulla scala pentafonica (tasti neri).