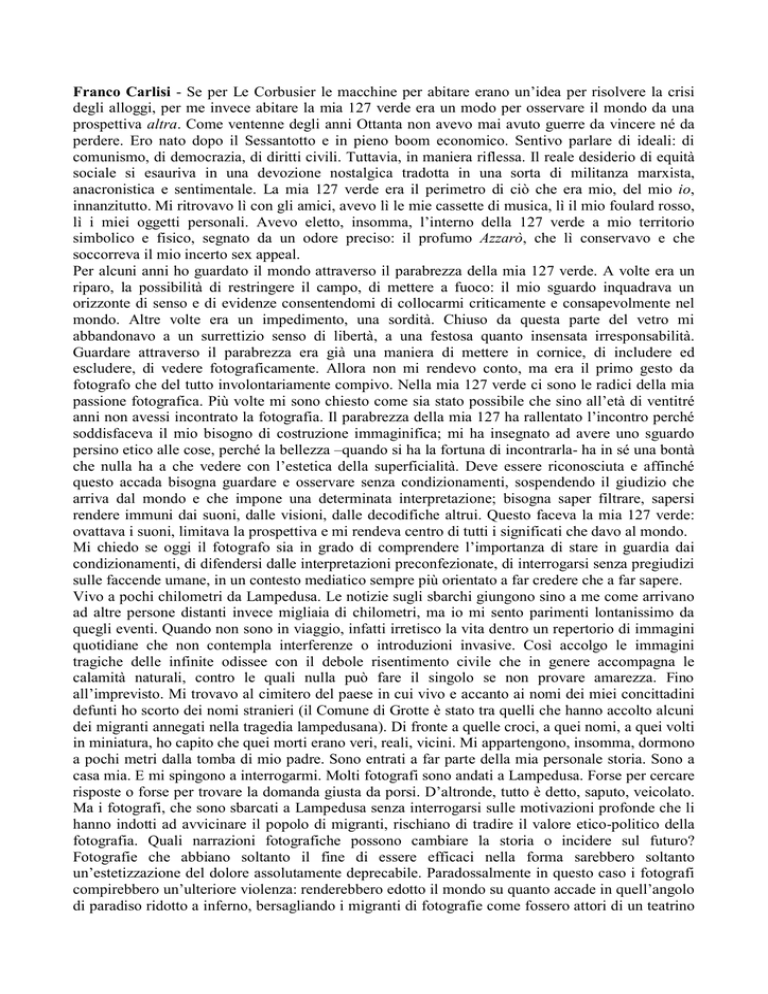

Franco Carlisi - Se per Le Corbusier le macchine per abitare erano un’idea per risolvere la crisi

degli alloggi, per me invece abitare la mia 127 verde era un modo per osservare il mondo da una

prospettiva altra. Come ventenne degli anni Ottanta non avevo mai avuto guerre da vincere né da

perdere. Ero nato dopo il Sessantotto e in pieno boom economico. Sentivo parlare di ideali: di

comunismo, di democrazia, di diritti civili. Tuttavia, in maniera riflessa. Il reale desiderio di equità

sociale si esauriva in una devozione nostalgica tradotta in una sorta di militanza marxista,

anacronistica e sentimentale. La mia 127 verde era il perimetro di ciò che era mio, del mio io,

innanzitutto. Mi ritrovavo lì con gli amici, avevo lì le mie cassette di musica, lì il mio foulard rosso,

lì i miei oggetti personali. Avevo eletto, insomma, l’interno della 127 verde a mio territorio

simbolico e fisico, segnato da un odore preciso: il profumo Azzarò, che lì conservavo e che

soccorreva il mio incerto sex appeal.

Per alcuni anni ho guardato il mondo attraverso il parabrezza della mia 127 verde. A volte era un

riparo, la possibilità di restringere il campo, di mettere a fuoco: il mio sguardo inquadrava un

orizzonte di senso e di evidenze consentendomi di collocarmi criticamente e consapevolmente nel

mondo. Altre volte era un impedimento, una sordità. Chiuso da questa parte del vetro mi

abbandonavo a un surrettizio senso di libertà, a una festosa quanto insensata irresponsabilità.

Guardare attraverso il parabrezza era già una maniera di mettere in cornice, di includere ed

escludere, di vedere fotograficamente. Allora non mi rendevo conto, ma era il primo gesto da

fotografo che del tutto involontariamente compivo. Nella mia 127 verde ci sono le radici della mia

passione fotografica. Più volte mi sono chiesto come sia stato possibile che sino all’età di ventitré

anni non avessi incontrato la fotografia. Il parabrezza della mia 127 ha rallentato l’incontro perché

soddisfaceva il mio bisogno di costruzione immaginifica; mi ha insegnato ad avere uno sguardo

persino etico alle cose, perché la bellezza –quando si ha la fortuna di incontrarla- ha in sé una bontà

che nulla ha a che vedere con l’estetica della superficialità. Deve essere riconosciuta e affinché

questo accada bisogna guardare e osservare senza condizionamenti, sospendendo il giudizio che

arriva dal mondo e che impone una determinata interpretazione; bisogna saper filtrare, sapersi

rendere immuni dai suoni, dalle visioni, dalle decodifiche altrui. Questo faceva la mia 127 verde:

ovattava i suoni, limitava la prospettiva e mi rendeva centro di tutti i significati che davo al mondo.

Mi chiedo se oggi il fotografo sia in grado di comprendere l’importanza di stare in guardia dai

condizionamenti, di difendersi dalle interpretazioni preconfezionate, di interrogarsi senza pregiudizi

sulle faccende umane, in un contesto mediatico sempre più orientato a far credere che a far sapere.

Vivo a pochi chilometri da Lampedusa. Le notizie sugli sbarchi giungono sino a me come arrivano

ad altre persone distanti invece migliaia di chilometri, ma io mi sento parimenti lontanissimo da

quegli eventi. Quando non sono in viaggio, infatti irretisco la vita dentro un repertorio di immagini

quotidiane che non contempla interferenze o introduzioni invasive. Così accolgo le immagini

tragiche delle infinite odissee con il debole risentimento civile che in genere accompagna le

calamità naturali, contro le quali nulla può fare il singolo se non provare amarezza. Fino

all’imprevisto. Mi trovavo al cimitero del paese in cui vivo e accanto ai nomi dei miei concittadini

defunti ho scorto dei nomi stranieri (il Comune di Grotte è stato tra quelli che hanno accolto alcuni

dei migranti annegati nella tragedia lampedusana). Di fronte a quelle croci, a quei nomi, a quei volti

in miniatura, ho capito che quei morti erano veri, reali, vicini. Mi appartengono, insomma, dormono

a pochi metri dalla tomba di mio padre. Sono entrati a far parte della mia personale storia. Sono a

casa mia. E mi spingono a interrogarmi. Molti fotografi sono andati a Lampedusa. Forse per cercare

risposte o forse per trovare la domanda giusta da porsi. D’altronde, tutto è detto, saputo, veicolato.

Ma i fotografi, che sono sbarcati a Lampedusa senza interrogarsi sulle motivazioni profonde che li

hanno indotti ad avvicinare il popolo di migranti, rischiano di tradire il valore etico-politico della

fotografia. Quali narrazioni fotografiche possono cambiare la storia o incidere sul futuro?

Fotografie che abbiano soltanto il fine di essere efficaci nella forma sarebbero soltanto

un’estetizzazione del dolore assolutamente deprecabile. Paradossalmente in questo caso i fotografi

compirebbero un’ulteriore violenza: renderebbero edotto il mondo su quanto accade in quell’angolo

di paradiso ridotto a inferno, bersagliando i migranti di fotografie come fossero attori di un teatrino

dell’orrido. È invece possibile restituire alla fotografia la sua efficacia attraverso l’etica dello

sguardo, che intende sfuggire alla direttività che l’informazione impone agli occhi, all’orecchio, al

pensiero. Il mondo dei migranti è il mondo che noi abitiamo. Possiamo scrutarlo attraverso un

parabrezza che sospende ciò che non è nostro e delimita il perimetro di ciò che lo è. Oppure

guardarlo attraverso l’obiettivo -il metaforico parabrezza della mia 127 verde- per assumere una

posizione partecipe e ridare alle nostre scelte politiche la forza di restituirci la dignità di uomini fra

gli uomini.