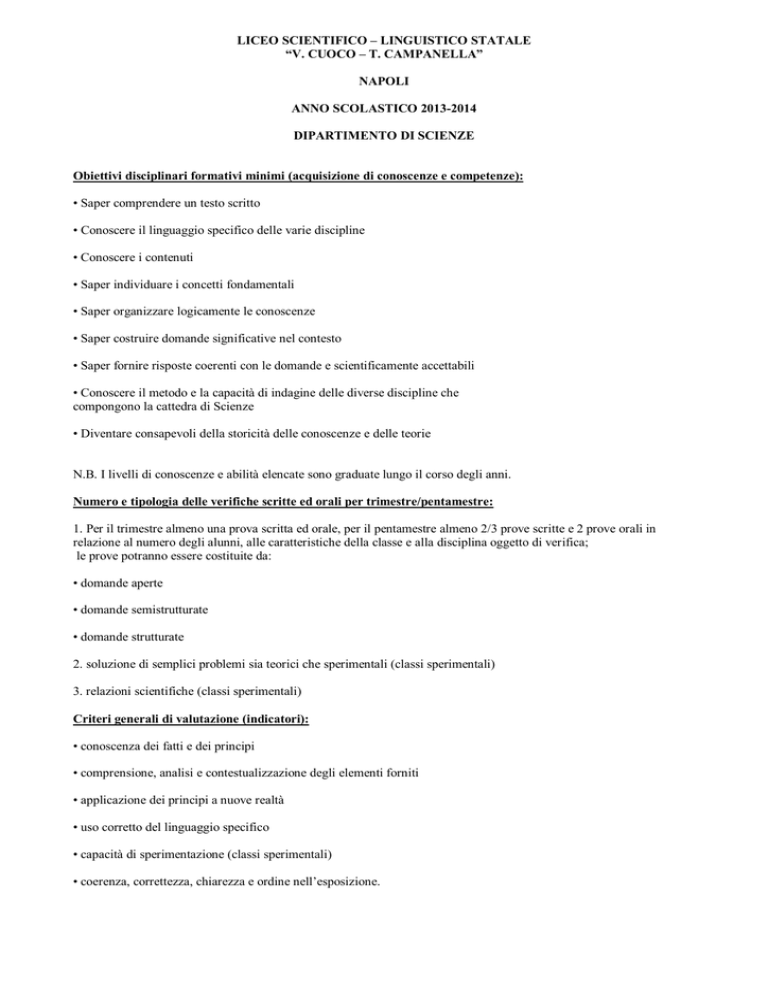

LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO STATALE

“V. CUOCO – T. CAMPANELLA”

NAPOLI

ANNO SCOLASTICO 2013-2014

DIPARTIMENTO DI SCIENZE

Obiettivi disciplinari formativi minimi (acquisizione di conoscenze e competenze):

• Saper comprendere un testo scritto

• Conoscere il linguaggio specifico delle varie discipline

• Conoscere i contenuti

• Saper individuare i concetti fondamentali

• Saper organizzare logicamente le conoscenze

• Saper costruire domande significative nel contesto

• Saper fornire risposte coerenti con le domande e scientificamente accettabili

• Conoscere il metodo e la capacità di indagine delle diverse discipline che

compongono la cattedra di Scienze

• Diventare consapevoli della storicità delle conoscenze e delle teorie

N.B. I livelli di conoscenze e abilità elencate sono graduate lungo il corso degli anni.

Numero e tipologia delle verifiche scritte ed orali per trimestre/pentamestre:

1. Per il trimestre almeno una prova scritta ed orale, per il pentamestre almeno 2/3 prove scritte e 2 prove orali in

relazione al numero degli alunni, alle caratteristiche della classe e alla disciplina oggetto di verifica;

le prove potranno essere costituite da:

• domande aperte

• domande semistrutturate

• domande strutturate

2. soluzione di semplici problemi sia teorici che sperimentali (classi sperimentali)

3. relazioni scientifiche (classi sperimentali)

Criteri generali di valutazione (indicatori):

• conoscenza dei fatti e dei principi

• comprensione, analisi e contestualizzazione degli elementi forniti

• applicazione dei principi a nuove realtà

• uso corretto del linguaggio specifico

• capacità di sperimentazione (classi sperimentali)

• coerenza, correttezza, chiarezza e ordine nell’esposizione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI SCIENZE

Cognome e Nome………………………………………………Classe ……………

.

INDICATORI

DESCRITTORI

Domande aperte

e

semistrutturate

Domande

strutturate

PUNTI

PUNTI

Completezza,

precisione,

pertinenza dei

contenuti

Correttezza e

proprietà

dell’espressione

padronanza della

lingua

italiana e dello

specifico

linguaggio disciplinare

Analisi, sintesi,

rielaborazione

personale

• Insufficiente

• Mediocre

• Sufficiente

• Discreto

• Ottimo

2

3

4

5

6

3

4,5

5

6

8

• Insufficiente

• Mediocre

• Sufficiente

• Discreto

• Ottimo

0

0,5

1

1,5

2

0

0,5

1

1,5

2

• Insufficiente

• Mediocre

• Sufficiente

• Discreto

• Ottimo

0

0,5

1

1,5

2

Il voto finale risulta dalla somma dei tre indicatori.

PUNTEGGIO TOTALE …………/ 10

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI SCIENZE

Cognome e Nome………………………………………………Classe …………………………..

OTTIMO

(10/9)

BUONO

8

DISCRETO

7

Il candidato conosce approfonditamente i dati; pone autonomamente relazioni

tra essi, ricollega in schemi coerenti e logici e li valuta criticamente sia in

termini di evidenza interna che di criteri esterni culturalmente fondati.

Padroneggia il linguaggio dal punto di vista tecnico e semantico.

Il candidato conosce ampiamente i dati, li propone in modo chiaro e

dettagliato; espone con scioltezza, riorganizza e rielabora i concetti, trae

deduzioni, dimostra padronanza di metodi e strumenti, procede a nuove

applicazioni

Il candidato conosce i dati e li espone correttamente; collega i concetti con

sicurezza e li sa spiegare; utilizza adeguatamente metodi e strumenti talvolta

anche in situazioni nuove

SUFFICIENTE

6

Il candidato riconosce i dati, li descrive in modo semplice, anche se non

sempre rigoroso; coglie il senso essenziale dell’informazione, applica le

conoscenze in situazioni note e produce in modo elementare ma nel complesso

corretto.

MEDIOCRE

5

Il candidato conosce dati e nozioni in modo parziale, spiega i concetti in

maniera imprecisa e non autonomamente; applica le conoscenze in suo

possesso solo in situazioni semplici.

INSUFFICIENTE

4

Il candidato fatica a riconoscere dati e nozioni e li descrive

in modo frammentario, fraintende concetti fondamentali, non sa

utilizzare gli strumenti in suo possesso

GRAVEMENTE

INSUFF.

(da 3 a 1)

Il candidato non riconosce dati e nozioni e non arriva a descriverli neppure in

modo meccanico, mancando degli strumenti basilari

Voto ___________/10

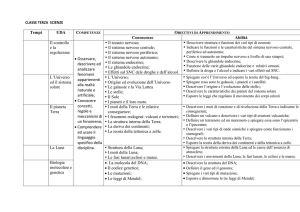

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI

AS 2013-2014

SCIENZE DELLA TERRA - CLASSI PRIME

NUCLEI

FONDANTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Prerequisiti allo

studio delle scienze

della Terra

Il metodo scientifico

Significato della misura

Grandezze fondamentali e derivate

Unità di misura e Sistema Internazionale

Multipli e sottomultipli della misura,

notazione scientifica

Saper formulare ipotesi

sulla base delle

osservazioni.

Saper raccogliere ed

organizzare in modo

guidato i dati durante le

esperienze di laboratorio,

usando correttamente le

unità di misura.

La Terra

nell’Universo

Dall’Universo al Sistema Solare

Caratteristiche fondamentali dei pianeti del

Sistema Solare: pianeti terrestri e gioviani

Leggi di Keplero e legge della Gravitazione

Universale di Newton

Storia del modello eliocentrico

Saper utilizzare in modo

semplice il linguaggio

dell'astronomia.

Saper riconoscere le

principali caratteristiche

dei pianeti terrestri e

gioviani.

Generalità del

Sistema Terra

Concetto di Sistema (sistemi aperti, chiusi e

isolati)

Omeostasi di un sistema (circuiti di

retroazione negativa e positiva)

Il Sistema Terra e le sfere della Terra

Moti della Terra (rotazione e rivoluzione) e

loro conseguenze

La misura del tempo

Il modello a strati geocentrici della Terra

Il campo magnetico terrestre

Saper descrivere le

principali caratteristiche

del pianeta Terra.

Saper descrivere i

principali moti, le

relative prove e

conseguenze.

L’idrosfera

e lo studio

geomorfologico della

superficie terrestre

Idrosfera continentale

Idrosfera marina

Fattori esogeni ed endogeni della

geomorfologia della superficie terrestre

La degradazione fisica e chimica delle rocce

Pedogenesi

Carsismo

Descrivere il ciclo

dell’acqua e le

caratteristiche di fiumi,

laghi, ghiacciai, falde

idriche .

Distinguere tra oceani e

mari e spiegare i

movimenti del mare

Riconoscere gli aspetti

chimico/fisici

responsabili dei

fenomeni

geomorfologici e le

dinamiche correlate ai

principali elementi del

paesaggio.

CONOSCENZE

COMPETENZE

Introduzione alla chimica:

Elementi, composti e miscugli

Fenomeni fisici e chimici

Atomi e molecole

Cenni della Tavola Periodica degli elementi

Saper distinguere le

principali trasformazioni

fisiche e chimiche della

materia.

Saper distinguere

elementi da composti.

Saper riconoscere

l'organizzazione della

CHIMICA

NUCLEI FONDANTI

Elementi di chimica

tavola periodica.

Le trasformazioni

fisiche e chimiche

della materia

Le teorie della

materia e la struttura

della materia

Le proprietà fisiche della materia.

Gli stati fisici e le trasformazioni fisiche

della

materia

Classificare i materiali come sostanze pure e

miscugli

Distinguere tra trasformazioni chimiche e

reazioni chimiche

Le leggi ponderali di Lavoisier. Proust ,

Dalton

e il principio di conservazione dell’energia.

L’organizzazione della materia: sistemi

omogenei ed eterogenei Elementi e composti

Reazioni chimiche ed equazioni chimiche

Classificare i materiali in

base al loro stato fisico.

Descrivere i passaggi di

stato delle sostanze pure

e disegnare le curve di

riscaldamento e di

raffreddamento.

Utilizzare le principali

tecniche di separazione

dei miscugli (filtrazione,

distillazione,

cromatografia ecc.).

Spiegare le differenze tra

una trasformazione fisica

e una trasformazione

chimica.

Distinguere un elemento

da un composto.

Descrivere le proprietà di

metalli e non metalli.

Verificare le leggi

ponderali

Saper bilanciare una

equazione chimica

La teoria atomica di Dalton.

Distinguere tra atomi e molecole

Distinguere tra numero atomico e numero di

massa. Gli isotopi.

Distinguere tra massa atomica, massa

molecolare, mole.

Utilizzare la teoria

atomica di Dalton per

interpretare le leggi

ponderali

Descrivere le particelle

che costituiscono l’atomo

CHIMICA E BIOLOGIA - CLASSI SECONDE

NUCLEI FONDANTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

I legami chimici

La disposizione degli

elettroni nei livelli

energetici e gli elettroni di

valenza

Distinguere tra un legame

ionico e un legame

covalente

Distinguere tra formule

chimiche di struttura e

molecolari. Distinguere tra

molecole polari e

apolari.

I diversi tipi di legami

intermolecolari

Spiegare i motivi per cui

si forma un legame

ionico o un legame

covalente

Rappresentare il legame

a idrogeno

Spiegare perché l’acqua è

una molecola polare

Le proprietà fisiche e

chimiche dell’acqua

Le soluzioni acquose e il

comportamento dei

soluti ionici e molecolari in

acqua.

Rappresentare la

geometria della molecola

dell’acqua

Rappresentare il legame

a idrogeno tra molecole

d’acqua

Mettere in relazione la

struttura molecolare

dell’acqua con le sue

proprietà

L’acqua e le soluzioni

acquose

Distinguere una sostanza

idrofila da una idrofobica

Spiegare le differenze tra

dissociazione e

ionizzazione di una

sostanza in acqua.

Distinguere le

caratteristiche comuni a

tutti gli organismi

viventi.

Introduzione alla

Biologia

Le proprietà degli organismi

viventi e i regni

della natura

Origine, evoluzione e

classificazione degli

organismi viventi

Le teorie sull’origine della

vita.

Le prime teorie evolutive, la

teoria evolutiva di

Darwin e le teorie evolutive

dopo Darwin

Il sistema di classificazione

di Linneo

Filogenesi e classificazione

Saper spiegare il

passaggio da organismi

procarioti a organismi

eucarioti

Saper cogliere lo

sviluppo storico delle

teorie evolutive

evidenziando la novità e

complessità della teoria

darwiniana

Definire la filogenesi

mettendola in relazione

con la classificazione

I Procarioti

La classificazione e le

caratteristiche dei batteri

e degli archei

Spiegare struttura,

riproduzione e

metabolismo dei

Procarioti

Gli Eucarioti:Protisti

La classificazione e le

caratteristiche dei Protisti

Distinguere i diversi

gruppi di protisti in base

alle diverse modalità di

movimento e di

nutrimento

Gli Eucarioti: Piante

Piante non vascolari e piante

vascolari

Spiegare l’anatomia di:

Briofite, Pteridofite,

Gimnosperme e

Angiosperme.

Le biomolecole

Struttura e funzione di

Carboidrati, Lipidi,

Proteine, Acidi nucleici

Reazioni di condensazione e

di idrolisi

Spiegare le funzioni che

svolgono le biomolecole

negli organismi viventi in

base alla loro struttura

La cellula

Le dimensioni delle cellule.

Microscopio ottico e

microscopio elettronico

Struttura e funzioni della

cellula procariotica

Struttura e funzioni della

cellula eucariotica

Scambi di energia e materia

con l’ambiente:

reazioni esoergoniche ed

endoergoniche;

metabolismo cellulare;

metabolismo energetico;

attività enzimatica e

metabolismo.

Struttura delle membrane

biologiche e

meccanismi di trasporto

Saper individuare la

sostanziale unitarietà dei

viventi riconoscendo

nella cellula l’unità

costitutiva fondamentale

di tutti gli organismi

Distinguere tra

anabolismo e

catabolismo. Spiegare il

ruolo dell’ATP nel

metabolismo. Spiegare la

funzione degli enzimi

nelle reazioni chimiche.

Distinguere i diversi

passaggi di sostanze

attraverso le membrane

La cellula

e l’energia

•

•

•

Le vie metaboliche

Il

metabolismo

glucosio

Reazioni

redox

trasporto di energia

•

del

•

e

•

•

•

La glicolisi:

dal glucosio

al piruvato

•

•

Le due fasi della glicolisi

Il bilancio energetico

della glicolisi

La fermentazione rigenera il

NAD+ consumato

dalla glicolisi

•La fermentazione lattica

•La fermentazione alcolica

•La resa energetica della

glicolisi

e

della

fermentazione

•

•

•

•

•

•

La respirazione cellulare:

il ciclo di Krebs

•Laformazione dell’acetilCoA

•Le tappe del ciclo di Krebs

•

•

•

•

La respirazione cellulare:

il trasporto

degli elettroni

e la fosforilazione ossidativa

•

•

•

La catena di trasporto

degli elettroni

La

teoria

della

chemiosmosi

La resa energetica della

respirazione cellulare

•

•

•

•

I collegamenti

tra le vie metaboliche

•

•

•

La fotosintesi: energia dal Sole

•

•

•

La

demolizione

di

molecole com-plesse

La sintesi delle molecole

complesse

Le

relazioni

tra

catabolismo

e

anabolismo

Le due fasi della

fotosintesi

L’energia luminosa

I pigmenti e il loro

spettro d’assorbimento

•

•

•

•

•

•

•

•

La fase luminosa della

fotosintesi trasforma l’energia

della luce

in energia chimica

•

•

•

I fotosistemi

Il flusso di elettroni

dall’acqua al NADPH

La produzione di ATP

per chemiosmosi

•

•

•

Elencare i principi comuni che seguono tutte le

vie metaboliche

Scrivere la reazione generale di demolizione del

glucosio in presenza di ossigeno

Distinguere il metabolismo aerobico da quello

anaerobico

Associare il trasferimento di elettroni in una

reazione di ossido-riduzione al trasferimento di

energia

Spiegare che ruolo svolgono i trasportatori di

elettroni nel metabolismo del glucosio

Riassumere le reazioni della glicolisi

Distinguere la fase preparatoria da quella di

recupero energetico

Spiegare il processo di fosforilazione a livello

di substrato che porta alla formazione di ATP

durante la glicolisi

Spiegare

la

funzione

delle

diverse

fermentazioni

Distinguere la fermentazione lattica da quella

alcolica specificando i tipi di organismi nei

quali si verificano questi processi

Riassumere la resa energetica della glicolisi e

della fermentazione

Spiegare come si forma l’acetil-CoA

Individuare nei mitocondri la sede del ciclo di

Krebs

Analizzare le tappe fondamentali del ciclo di

Krebs evidenziando quelle esoergoniche

Mettere in evidenza che al termine del ciclo di

Krebs l’ossidazione del glucosio è completa

Descrivere i componenti della catena di

trasporto degli elettroni e il luogo in cui si

trovano

Spiegare il ruolo fondamentale dell’ossigeno al

termine del trasporto di elettroni

Correlare il processo chemiosmotico con la

produzione di ATP

Calcolare il guadagno energetico complessivo

che si ottiene al termine dalla demolizione

completa di una mole di glucosio

Evidenziare il ruolo centrale della glicolisi e del

ciclo di Krebs nella rete delle vie metaboliche

Mettere in relazione le vie cataboliche con

quelle anaboliche

Descrivere l’omeostasi metabolica

Scrivere la reazione generale della fotosintesi

Distinguere le reazioni dipendenti dall’energia

luminosa da quelle indipendenti

Mettere in relazione le diverse tappe della

fotosintesi con la struttura dei cloroplasti

Spiegare le interazioni tra luce e molecole

Spiegare la funzione dei pigmenti e la relazione

tra spettro d’assorbimento e spettro d’azione

Spiegare la funzione dei due fotosistemi

Spiegare la provenienza e il percorso che

compiono

gli

elettroni

per

giungere

all’accettore finale

Spiegare come viene prodotto l’ATP nei

La fase indipendente dalla luce

utilizza l’energia chimica

per la sintesi

di carboidrati

•

•

Il ciclo di Calvin

Il

destino

della

gliceraldeide 3-fosfato

•

•

cloroplasti evidenziando le analogie con la

produzione di ATP nei mitocondri

Analizzare le tappe fondamentali del ciclo di

Calvin evidenziando quelle endoergoniche

Spiegare come viene utilizzata dalla pianta la

gliceraldeide 3-fosfato

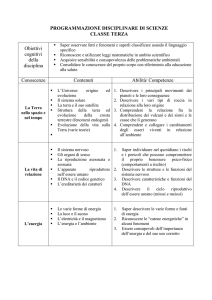

BIOLOGIA - CLASSI TERZE

•

•

•

•

Cogliere l’origine e lo sviluppo storico della genetica molecolare comprendendo come viene applicato il metodo

scientifico in questa disciplina

Acquisire la consapevolezza che tutte le informazioni per dare origine a nuove cellule sono contenute nel DNA

Cogliere l’origine e lo sviluppo storico della genetica molecolare comprendendo come viene applicato il metodo

scientifico in questa disciplina

Acquisire la consapevolezza che le informazioni contenute nel DNA sono trasformate in proteine

NUCLEI FONDANTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

La prima

e la seconda legge

di Mendel

•

Le

conoscenze

sull’ereditarietà

dei

caratteri ai tempi di

Gregor Mendel

La

legge

della

dominanza

La

legge

della

segregazione

dei

caratteri

•

Il quadrato di Punnett

Le basi molecolari

dell’ereditarietà

Il testcross

•

•

•

Le conseguenze della seconda legge

di Mendel

•

•

•

•

•

•

•

•

La terza legge

di Mendel

•

•

•

Come interagiscono

gli alleli?

•

•

•

•

•

La

legge

dell’assortimento

indipendente

dei

caratteri

Gli alberi genealogici

Le malattie genetiche

•

Mutazioni e nuovi

alleli

Poliallelia

Dominanza incompleta

Codominanza

Pleiotropia

•

•

•

•

•

•

•

Identificare il periodo storico e le

conoscenze scientifiche in cui si

inquadrano gli studi di Mendel

Illustrare le fasi del lavoro sperimentale di

Mendel

Distinguere un carattere dominante da uno

recessivo, un gene da un allele

Enunciare le leggi della dominanza e della

segregazione

Distinguere omozigote da eterozigote,

fenotipo da genotipo

Prevedere le combinazioni alleliche

risultanti da un incrocio costruendo il

quadrato di Punnet

Applicare il test cross per determinare il

genotipo di un individuo a fenotipo

dominante

Mettere in relazione il rapporto fenotipico

9:3:3:1 con la terza legge di Mendel

Collegare

la

meiosi

alla

legge

dell’assortimento

indipendente

dei

caratteri

Costruire un albero genealogico

Spiegare la differenza tra una malattia

genetica determinata da un allele recessivo

e quella determinata da un allele

dominante

Distinguere gli alleli selvatici da quelli

mutati

Spiegare il fenomeno della poliallelia

mettendolo in relazione all’esistenza di più

fenotipi

Differenziare la dominanza incompleta

dalla codomianza

Spiegare come un singolo allele può

influenzare più di un fenotipo

Come interagiscono

i geni?

•

•

•

•

Epistasi

Geni soppressori

Il vigore degli ibridi

Eredità poligenica

•

•

•

•

In che rapporto stanno geni

e cromosomi

•

•

•

Geni associati

La

ricombinazione

genetica dovuta al

crossing-over

Le mappe genetiche

•

•

•

•

La determinazione cromosomica

del sesso

•

•

Autosomi e cromosomi

sessuali

L’eredità dei caratteri

legati al sesso

•

•

•

Come

si dimostra

che i geni sono fatti di DNA?

•

•

•

•

Qual è

la struttura

del DNA?

•

•

•

Le basi molecolari

dell’ereditarietà

Il

«fattore

di

trasformazione»

di

Griffith

L’esperimento

di

Avery

Gli esperimenti di

Hershey e Chase

•

La

composizione

chimica del DNA

Il modello a doppia

elica di Watson e Crick

La struttura del DNA

•

•

•

•

•

La duplicazione

del DNA

è semiconservativa

•

•

•

•

•

•

I geni guidano

la costruzione

•

•

Le due fasi della

duplicazione del DNA

Il

complesso

di

duplicazione

Le DNA polimerasi

Il filamento veloce e il

filamento lento

I telomeri

I

meccanismi

di

riparazione del DNA

•

Gli esperimenti di

Beadle e Tatum

La relazione tra geni e

•

•

•

•

•

•

•

Spiegare come un gene può influenzare

l’espressione fenotipica di un altro gene

Definire gli alleli soppressori

Spiegare in che cosa consiste il fenomeno

del vigore degli ibridi

Spiegare come mai alcuni caratteri

compaiono in una popolazione con una

enorme gradazione di fenotipi differenti

Definire un gruppo di associazione genica

Spiegare perché alcuni alleli non seguono

la legge dell’assortimento indipendente

Collegare il crossing-over con la frequenza

di ricombinazione genica

Descrivere come si come si costruiscono le

mappe genetiche

Distinguere gli autosomi dai cromosomi

sessuali

Distinguere

il

genotipo

emizigote

dall’eterozigote e dall’omozigote

Descrivere le modalità di trasmissione dei

caratteri legati al sesso

Ripercorrere le tappe che hanno portato gli

scienziati a identificare nel DNA il

materiale genetico

Illustrare gli esperimenti di Griffith, di

Avery, di Hershey e Chase

Illustrare i dati sperimentali forniti da

Rosalind Franklin, Maurice Wilkins,

Erwin Chagraff che hanno contribuito alla

decifrazione della struttura del DNA

Descrivere il modello a doppia elica di

Watson e Crick

Identificare

nel

nucleotide

l’unità

fondamentale del DNA

Correlare la struttura del DNA con la sua

funzione

Spiegare perché la duplicazione del DNA

si dice semiconservativa

Descrivere i meccanismi di duplicazione

del DNA

Spiegare come funzionano le DNA

polimerasi

Descrivere le modalità di copiatura del

filamento veloce e del filamento lento

Spiegare la funzione dei telomeri

Descrivere

i

possibili

errori

di

duplicazione e le modalità di riparazione

messe in atto dalla cellula

Illustrare gli esperimenti di Beadle e

Tatum

Ripercorrere le tappe che hanno portato gli

polipeptidi

delle proteine

In che modo

l’informazione passa

dal DNA

alle proteine?

•

La trascrizione:

dal DNA all’RNA

•

•

•

•

•

Che cosa sono

le mutazioni?

Il «dogma centrale

della biologia»

La struttura dell’RNA

•

•

•

La traduzione: dall’RNA

alle proteine

scienziati a collegare i geni ai polipeptidi

•

•

•

•

•

•

•

La trascrizione

DNA

Il codice genetico

del

•

•

•

Il ruolo del tRNA e

quello dei ribosomi

Le

tappe

della

traduzione:

inizio,

allungamento

e

terminazione

La formazione di una

proteina funzionante

•

Mutazioni somatiche e

mutazioni ereditarie

Mutazioni puntiformi,

cromosomiche

e

genomiche

Mutazioni

silenti,

mutazioni di senso,

mutazioni non senso,

mutazioni

per

scorrimento

della

finestra di lettura

I quattro tipi di

mutazioni

cromosomiche

Le malattie genetiche

umane causate da

mutazioni

cromosomiche

Mutazioni spontanee e

indotte

Mutazioni

ed

evoluzione

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Illustrare le due ipotesi di Crick su come

l’informazione genetica fluisce dal DNA

alle proteine

Descrivere struttura e funzioni dell’RNA

messaggero, tranfert e ribosomiale

Descrivere le tre tappe in cui può essere

suddivisa la trascrizione

Spiegare la relazione tra DNA e proteine

Descrivere le caratteristiche del codice

genetico

Distinguere il codone dall’anticodone

spiegandone i rispettivi ruoli

Descrivere struttura e funzioni dei

ribosomi

Illustrare le tre tappe della traduzione

Spiegare come si ottiene dal polipeptide

una proteina funzionante

Distinguere le mutazioni somatiche da

quelle ereditarie

Distinguere le mutazioni puntiformi da

quelle cromosomiche e da quelle

genomiche

Spiegare perché una mutazione può essere

silente

Distinguere le mutazioni di senso da quelle

non senso

Spiegare gli esiti di una mutazione per

scorrimento della finestra di lettura

Distinguere le mutazioni cromosomiche

per delezione da quelle dovute a una

duplicazione o a un’inversione oppure a

una traslocazione

Illustrare le caratteristiche delle malattie

genetiche umane dovute a mutazioni

cromosomiche

Spiegare la differenza tra mutazione

spontanea e mutazione indotta

Descrivere i fattori che possono

determinare mutazioni spontanee

Elencare alcuni degli agenti mutageni più

comuni

Spiegare i legami tra mutazioni ed

evoluzione

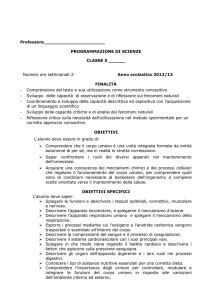

IL CORPO UMANO

• Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da sistemi autonomi ma strettamente correlati

• Saper mettere in relazione il buon funzionamento del proprio corpo con il mantenimento di condizioni fisiologiche

costanti

NUCLEI FONDANTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Il corpo umano presenta

un’organizzazione gerarchica

•

L’organizzazione dei

tessuti

La funzione degli

epiteli

I principali tipi di

tessuti epiteliali

La funzione del tessuto

muscolare

Il tessuto muscolare

liscio e striato

Le funzioni del tessuto

connettivo

I

connettivi

propriamente detti

I

connettivi

specializzati

Il tessuto nervoso

•

Gli organi e i sistemi

che formano il corpo

umano

I

sistemi

di

coordinamento

del

corpo umano: nervoso

ed endocrino

Le membrane interne

La cute

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Organi, sistemi

e apparati:

uno sguardo d’insieme

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

La comunicazione

tra le cellule

e la regolazione dell’attività cellulare

•

•

•

•

Nel corpo umano

la rigenerazione

dei tessuti

è controllata

•

•

•

•

Le

modalità

di

comunicazione

tra

cellule

Recettori e molecole

segnale

La trasduzione del

segnale

Le giunzioni serrate

•

La

capacità

di

rigenerazione

dei

tessuti

Le cellule staminali

Le cellule tumorali

Le

sostanze

cancerogene

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L’omeostasi: come mantenere

costante l’ambiente interno

•

Le

condizioni

mantenere costanti

da

•

Descrivere l’organizzazione strutturale dei

tessuti

Elencare i tipi e le rispettive funzioni dei

tessuti presenti nel corpo umano

Distinguere gli epiteli di rivestimento da

quelli ghiandolari e sensoriali

Distinguere le ghiandole esocrine da quelle

endocrine

Descrivere e distinguere i tre tipi di tessuto

muscolare

Classificare i tessuti connettivi in base alla

loro funzione e alla composizione della

matrice

Descrivere il tessuto nervoso distinguendo

i neuroni dalle cellule gliali

Descrivere l’organizzazione strutturale del

corpo umano

Elencare i diversi tipi di sistemi che

compongono

l’organismo

umano

indicandone le funzioni

Indicare le diverse modalità con cui il

sistema nervoso e quello endocrino

garantiscono l’equilibrio interno e

l’adattamento alle condizioni ambientali

Illustrare le funzioni delle membrane

interne distinguendo le sierose da quelle

mucose

Descrivere la struttura e le funzioni svolte

dalla cute

Illustrare come si svolge la comunicazione

tra cellule

Spiegare la trasduzione del segnale

Descrivere le giunzioni serrate

Distinguere i tessuti in base alla loro

capacità rigenerativa

Classificare le cellule staminali in base alle

loro caratteristiche

Distinguere le staminali embrionali da

quelle adulte

Illustrare le caratteristiche delle cellule

tumorali

Distinguere i tumori benigni da quelli

maligni

Spiegare che cosa s’intende per metastasi

Spiegare come agiscono le sostanze

cancerogene

Elencare le variabili da mantenere costanti

nel nostro organismo

•

•

I

meccanismi

dell’omeostasi

La regolazione della

temperatura corporea

•

•

•

Illustrare come lavora il sistema di

controllo delle variabili

Distinguere i sistemi a feedback negativo

da quelli a feedback positivo

Descrivere la regolazione a feedback

negativo della temperatura corporea

L’apparato cardiovascolare e il sangue

COMPETENZE

•

•

Comprendere il ruolo fondamentale svolto dal cuore nel sistema cardiovascolare e l’importanza di una perfetta

coordinazione dei meccanismi che lo azionano e lo regolano

Mettere in relazione l’efficienza della circolazione con il proprio stato di salute

NUCLEI FONDANTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

L’organizzazione dell’apparato

cardiovascolare

•

•

•

Un sistema chiuso con

una

doppia

circolazione

L’anatomia

dell’apparato

cardiovascolare

I movimenti del sangue

•

•

•

L’anatomia del cuore

Il ciclo cardiaco

Il battito cardiaco

•

•

Il cuore è il motore dell’apparato

cardiovascolare

•

•

•

•

•

•

I vasi sanguigni

e il movimento

del sangue

•

•

•

Struttura e

delle arterie

I capillari

Struttura e

delle vene

funzione

•

funzione

•

•

I meccanismi

di scambio

e la regolazione

del flusso sanguigno

•

•

La composizione

e le funzioni

del sangue

•

•

•

•

•

Gli scambi nei capillari

La

funzione delle

arteriole

Il controllo del flusso

sanguigno

•

Gli elementi figurati e

il plasma

Gli eritrociti

I leucociti

Le piastrine

•

•

•

•

•

•

Descrivere la circolazione doppia e

completa

Descrivere la struttura del cuore

Distinguere le arterie dalle vene

Spiegare il percorso del sangue nel corpo

umano partendo dal lato destro del cuore

Descrivere i tre strati che formano la

parete del cuore

Descrivere gli eventi del ciclo cardiaco

distinguendo la sistole dalla diastole

Indicare la funzione delle valvole

cardiache e i problemi derivanti da loro

malfunzionamento

Spiegare come insorge e si propaga il

battito cardiaco

Descrivere la struttura delle arterie e delle

vene in relazione alle loro rispettive

funzioni

Descrivere la rete capillare correlandola

con gli scambi effettuati tra il sangue in

essa contenuto e le cellule

Evidenziare i meccanismi che consentono

al sangue di ritornare al cuore

Indicare le sostanze che attraversano

liberamente la parete dei capillari

Spiegare come è mantenuto costante il

volume del sangue nei capillari

Spiegare come il sistema endocrino e

quello nervoso controllano il flusso

sanguigno

Elencare gli elementi figurati e le loro

rispettive funzioni

Descrivere la composizione del plasma e

le sue funzioni

Descrivere gli eritrociti e il trasporto dei

gas respiratori

Distinguere i diversi tipi di leucociti e le

•

•

rispettive funzioni

Spiegare il processo di coagulazione del

sangue

Descrivere l’emopoiesi

L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi

COMPETENZE

• Comprendere le relazioni tra le strutture e le funzioni delle diverse parti dell’apparato respiratorio

• Saper mettere in relazione le funzioni dell’apparato respiratorio con quelle dell’apparato cardiovascolare

comprendendo la stretta interdipendenza di questi due apparati

NUCLEI FONDANTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

L’organizzazione e la funzione

dell’apparato respiratorio

•

I due processi della

respirazione polmonare

L’anatomia

dell’apparato

respiratorio umano

Le

relazioni

tra

polmoni

e

cavità

toracica

•

•

Inspirazione

ed

espirazione

Le secrezioni del tratto

respiratorio

Il

controllo

della

ventilazione

•

•

•

La meccanica della respirazione: la

ventilazione polmonare

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Il sangue

e gli scambi

dei gas respiratori

•

•

•

•

•

•

Scambi gassosi per

diffusione

Lo scambio polmonare

dei gas

Lo scambio sistemico

dei gas

Il

trasporto

dell’ossigeno

Il trasporto del diossido

di carbonio

La mioglobina

•

•

•

•

•

Distinguere l’inspirazione dall’espirazione

Spiegare gli scambi gassosi a livello

polmonare e dei tessuti

Descrivere i diversi tratti dell’apparato

respiratorio

Spiegare le relazioni anatomiche e

funzionali tra la cavità toracica, la cavità

pleurica e i polmoni

Descrivere l’inspirazione come un

processo attivo e l’espirazione come un

processo passivo

Spiegare come varia la pressione nella

ventilazione polmonare

Descrivere il ruolo svolto dal muco e dal

surfactante

Spiegare come il sistema nervoso centrale

controlla il normale alternarsi di

inspirazioni ed espirazioni

Evidenziare la stretta relazione tra sistema

nervoso,

recettori,

apparato

cardiovascolare e respiratorio per garantire

un adeguato apporto di ossigeno ai tessuti

Descrivere come i gas respiratori passano

dall’aria al sangue e viceversa

Descrivere gli scambi gassosi a livello dei

tessuti

Spiegare come viene trasportato l’ossigeno

nel sangue

Spiegare come viene trasportato il diossido

di carbonio nel sangue

Illustrare il ruolo della mioglobina nei

muscoli

L’apparato digerente e l’alimentazione

COMPETENZE

• Comprendere che il processo digestivo ha la funzioni elaborare gli alimenti trasformandoli in sostanze utilizzabili

dalle nostre cellule

• Saper mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato digerente con le rispettive funzioni

NUCLEI FONDANTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

L’organizzazione e la funzione

dell’apparato digerente

•

Le

fasi

della

trasformazione del cibo

Lo

scopo

della

digestione

I nutrienti essenziali

I macronutrienti e i

micronutrienti

Le vitamine

L’organizzazione

dell’apparato digerente

L’anatomia

dell’apparato digerente

•

La digestione in bocca

La digestione nello

stomaco

Il passaggio del chimo

nell’intestino tenue

•

•

•

•

•

•

•

Dalla bocca

allo stomaco:

le prime fasi

della digestione

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L’intestino lavora

in sinergia

con il pancreas

e il fegato

•

•

•

•

•

•

La

digestione

nell’intestino tenue

Struttura e funzione

digestiva del fegato

Le altre funzioni del

fegato

Il pancreas ghiandola

esocrina ed endocrina

L’assorbimento

all’interno dell’intestino

tenue

Struttura e funzioni

dell’intestino crasso

•

•

•

•

•

•

•

•

Il controllo

della digestione

e il metabolismo

•

•

Il

controllo

della

digestione da parte del

sistema nervoso e di

ormoni

Il

controllo

della

glicemia

•

•

•

Descrivere le diverse fasi della

trasformazione del cibo

Spiegare a che cosa serve la digestione

Individuare tra le sostanze presenti nel

cibo quelle indispensabili per il corpo

umano

Distinguere il ruolo svolto da minerali e

vitamine da quello di carboidrati, proteine

e lipidi

Descrivere la struttura della parete del

canale alimentare e i diversi tratti

dell’apparato digerente

Descrivere le fasi della digestione che si

svolgono in bocca

Descrivere la struttura dello stomaco

elencando i secreti prodotti dalle fossette

gastriche

Spiegare le funzioni dell’acido cloridrico,

della pepsina e del muco

Descrivere il passaggio del chimo dallo

stomaco all’intestino tenue

Illustrare i processi digestivi che si

svolgono nell’intestino tenue

Descrivere la struttura del fegato e le

funzioni della bile

Spiegare le funzioni del fegato collegate al

metabolismo

Distinguere le LDL dalle HDL e dalle

VLDL evidenziando il loro ruolo nella

regolazione del colesterolo e dei

trigliceridi nel sangue

Descrivere il pancreas e la funzione delle

sostanze che produce

Distinguere tra le diverse modalità di

assorbimento delle sostanze nutritive

Descrivere la struttura dell’intestino crasso

e le funzioni della flora batterica

intestinale

Spiegare le conseguenze di un anomalo

riassorbimento di acqua

Spiegare come il sistema nervoso

intrinseco coordina le attività del tratto

digestivo

Spiegare come agiscono secretina,

colecistochinina e gastrina

Spiegare come la parte endocrina del

pancreas regola la glicemia

L’apparato urinario e l’equilibrio idrosalino

COMPETENZE

• Comprendere la complessità e l’importanza per la salute dei meccanismi messi in atto dai reni per mantenere

l’equilibrio idrosalino e per eliminare i rifiuti metabolici azotati

• Saper mettere in relazione i diversi tratti del nefrone con le rispettive funzioni

NUCLEI FONDANTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

L’organizzazione

e le funzioni dell’apparato urinario

•

•

•

•

•

Gli organi che formano

l’apparato urinario

Le funzioni dei reni

L’equilibrio idrico e

salino

L’eliminazione delle

sostanze azotate

•

•

•

Il nefrone

è l’unità funzionale

del rene

•

•

I nefroni modulano la loro attività in

relazione alle esigenze

dell’organismo

•

•

•

•

•

•

•

I meccanismi

che regolano

le funzioni dei reni

•

•

•

La struttura del rene

Il glomerulo e la

capsula di Bowman

Il tubulo renale

I capillari peritubolari

Le tre tappe della

formazione dell’urina

•

•

La regolazione della

concentrazione

dei

liquidi corporei

La

moltiplicazione

controcorrente

Lo

scambio

controcorrente

Il

mantenimento

dell’equilibrio acidobase nel sangue

•

I

fattori

che

influenzano

la

filtrazione glomerulare

Gli

effetti

di

angiotensina

e

aldosterone

L’ormone antidiuretico

•

•

•

•

•

•

•

•

Descrivere la struttura dell’apparato

urinario

Elencare i processi che portano alla

formazione dell’urina

Spiegare perché il controllo dell’equilibrio

idrico è legato al controllo della

concentrazione salina

Individuare nell’urea il catabolita azotato

eliminato dai reni umani

Descrivere la struttura del rene

Mettere in relazione le diverse parti del

nefrone con le rispettive funzioni

Descrivere i processi che dal filtrato

glomerulare portano alla formazione

dell’urina

Spiegare cosa si intende per osmolarità e

come viene regolata

Spiegare

il

meccanismo

della

moltiplicazione controcorrente

Elencare i vantaggi della moltiplicazione

controcorrente

Mettere in relazione lo scambio

controcorrente con il gradiente osmotico

verticale

Spiegare in che modo i reni controllano il

pH del sangue

Elencare i fattori che influenzano la

velocità di filtrazione glomerulare

Spiegare come agiscono gli ormoni

angiotensina e aldosterone

Spiegare come l’ADH regola la pressione

sanguigna e l’osmolarità del sangue

Il sistema linfatico e l’immunità

COMPETENZE

• Acquisire le informazioni essenziali per comprendere l’importanza della tutela della propria salute, nonché la

complessità dei meccanismi messi in atto dal nostro corpo per combattere le malattie

• Comprendere l’importanza per il corpo umano di mettere in atto meccanismi in grado di operare una precisa

distinzione tra self e non self

NUCLEI FONDANTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Il sistema linfatico e gli organi

linfatici sono importanti

per la difesa

immunitaria

•

•

•

•

L’immunità innata e

l’immunità adattativa

I vasi linfatici e i

linfonodi

Gli organi linfatici

•

•

Distinguere l’immunità innata da quella

adattativa

Descrivere

il

sistema

linfatico

distinguendo i vasi linfatici dai linfonodi

Differenziare gli organi linfatici in primari

primari e secondari

L’immunità innata:

la prima linea

di difesa dell’organismo

•

•

•

Le barriere superficiali

Le difese aspecifiche

cellulari e chimiche

L’infiammazione

e secondari

•

•

•

I linfociti: responsabili

dell’immunità adattativa

•

•

•

•

Il

processo

di

riconoscimento degli

antigeni

I recettori antigenici

La selezione clonale

I linfociti T e i linfociti

B

•

•

•

•

•

La risposta immunitaria umorale

•

•

La risposta immunitaria cellulare

•

•

•

•

•

La memoria immunologica

•

•

•

•

•

Che cosa succede quando l’immunità

non funziona?

•

•

La

risposta

immunitaria primaria

Gli anticorpi

•

I linfociti T helper e

citotossici

Le proteine MHC di

classe I e di classe II

Il ruolo delle proteine

MHC II e dei linfociti

T helper nella risposta

umorale

Il ruolo delle proteine

MHC I e dei linfociti T

citotossici

nella

risposta cellulare

La

tolleranza

nei

confronti del self

•

La

risposta

immunitaria secondaria

L’immunità acquisita

I vaccini

Le vaccinazioni

L’immunità passiva

•

Le allergie

Immunodeficienze

e

malattie autoimmuni

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Descrivere i sistemi di difesa costituiti

dalla cute, dalle membrane e dai loro

secreti

Elencare le difese aspecifiche di natura

chimica e cellulare

Descrivere il processo infiammatorio

evidenziando il ruolo della febbre e

dell’istamina

Distinguere il self dal non-self

Spiegare come l’organismo riconosce gli

antigeni

Mettere in relazione la varietà dei

determinanti antigenici con la variabilità

genetica

Spiegare come si formano i linfociti per

selezione clonale distinguendo le cellule

effettrici dalle cellule della memoria

Distinguere

l’immunità

umorale

dall’immunità cellulare

Spiegare la sequenza di passaggi che dà

luogo alla risposta primaria

Descrivere la struttura degli anticorpi

Spiegare come gli anticorpi neutralizzano

gli antigeni

Distinguere i linfociti T helper dai

citotossici

Distinguere le proteine MHC di classe I da

quelle di classe II

Individuare nelle proteine MHC le

strutture in grado di presentare gli antigeni

Spiegare come i linfociti T helper

intervengono

nell’attuazione

dell’immunità umorale

Spiegare come i linfociti T citotossici

riconoscono e contribuiscono ad eliminare

le cellule infettate da virus e le cellule

tumorali

Spiegare i rapporti tra proteine MHC e

trapianti di organi

Spiegare come si acquisisce la memoria

immunologica

Spiegare perché la risposta secondaria è

più rapida di quella primaria

Distinguere tra immunità attiva e passiva

Descrivere i diversi tipi di vaccini

Spiegare come agiscono i vaccini

Distinguere tra vaccinazioni obbligatorie e

raccomandate

Definire gli allergeni

Distinguere tra ipersensibilità immediata e

ritardata

Descrivere le immunodeficienze primarie

distinguendole dalle malattie autoimmuni

Elencare le più comuni malattie

autoimmuni

Il sistema endocrino

COMPETENZE

• Comprendere l’importanza degli ormoni per controllare, modulare e integrare le funzioni del corpo umano in

risposta alle variazioni dell’ambiente interno ed esterno

NUCLEI FONDANTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

L’organizzazione

e la funzione

del sistema endocrino

•

•

•

•

•

•

•

Gli

ormoni

come

messaggeri chimici

La natura chimica dei

diversi ormoni

Ormoni idrosolubili e

liposolubili

Ghiandole e cellule

secretrici

Il controllo a feedback

della

secrezione

ormonale

•

•

•

•

•

•

L’integrazione

tra funzioni nervose

ed endocrine avviene

a livello dell’ipofisi

e dell’ipotalamo

•

Tiroide

e paratiroidi regolano

il metabolismo

e l’omeostasi

•

•

•

•

•

•

Il rilascio di ADH e

ossitocina da parte

della neuroipofisi

Gli ormoni prodotti

dall’adenoipofisi

Gli ormoni ipotalamici

•

La

struttura

della

tiroide

L’ormone tiroideo

Calcitonina

e

paratormone

La vitamina D

•

•

•

•

•

•

Il pancreas endocrino

e il controllo

della glicemia

•

•

•

La

struttura

pancreas

L’insulina

e

glucagone

La somatostatina

del

•

il

•

•

Il surrene

è costituito

da due ghiandole endocrine distinte

•

•

•

Le ghiandole surrenali

Adrenalina

e

noradrenalina

Glucocorticoidi,

mineralcorticoidi,

steroidi sessuali

•

•

•

Descrivere le caratteristiche di un ormone

Distinguere le cellule endocrine dalle

cellule bersaglio

Distinguere tra ormoni peptidici, ormoni

steroidei e ormoni derivati da amminoacidi

Spiegare il meccanismo d’azione degli

ormoni idrosolubili e di quelli liposolubili

Descrivere le ghiandole endocrine

Elencare le ghiandole endocrine del corpo

umano associandole alle rispettive

funzioni

Spiegare come viene regolata la secrezione

ormonale distinguendo la regolazione a

feedback negativo da quella a feedback

positivo

Individuare i legami tra sistema nervoso e

sistema endocrino

Descrivere le azioni dell’ADH e

dell’ossitocina

Elencare

gli

ormoni

secreti

dall’adenoipofisi distinguendo le tropine

dagli ormoni ad azione diretta

Spiegare le relazioni tra ipotalamo e ipofisi

Descrivere la tiroide, gli ormoni da essa

secreti e le relazioni con ipotalamo e

ipofisi

Spiegare come l’ormone tiroideo regola il

metabolismo

Spiegare come calcitonina e paratormone

interagiscono

per

regolare

la

concentrazione del calcio nel sangue

Distinguere la vitamina D dalle altre

vitamine descrivendone le azioni

Descrivere la struttura del pancreas

endocrino

Spiegare come avviene, per opera di

insulina e glucagone, la regolazione della

glicemia

Spiegare come la somatostatina partecipa

al controllo della glicemia

Descrivere le ghiandole surrenali,

distinguendo tra regione midollare e

corticale

Spiegare

gli

effetti

differenti

dell’adrenalina su diverse cellule bersaglio

Descrivere le azioni delle tre classi di

ormoni steroidei prodotti dalla corticale

surrenale

Le gonadi producono ormoni

sessuali

•

•

•

•

La determinazione dei

caratteri

sessuali

primari e secondari

Ormoni sessuali e

sviluppo embrionale

Ormoni sessuali e

cambiamenti puberali

Gli ormoni prodotti

dall’epifisi e dal timo

•

•

•

•

•

•

Elencare gli ormoni prodotti dalle gonadi

maschili e femminili

Distinguere i caratteri sessuali primari da

quelli secondari, associandoli agli ormoni

che li determinano

Spiegare come gli androgeni inducono il

differenziamento embrionale in senso

maschile

Mettere in relazione l’azione degli ormoni

ipofisari con lo sviluppo in età puberale

Descrivere gli effetti della melatonina

nella regolazione dei ritmi biologici

Elencare gli ormoni prodotti dal timo e

loro funzioni

La riproduzione e lo sviluppo

COMPETENZE

• Comprendere le differenze e la complementarietà degli apparati riproduttori maschile e femminile che permettono la

formazione e l’incontro dei gameti per consentire la nascita di un nuovo individuo

• Acquisire la consapevolezza che il processo di fecondazione innesca nella donna una complessa serie di eventi che

portano allo sviluppo di un organismo completo e autonomo

NUCLEI FONDANTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

L’organizzazione

e le funzioni

degli apparati

riproduttori maschile

e femminile

•

Le caratteristiche della

riproduzione umana

L’anatomia

dell’apparato

riproduttore maschile

L’anatomia

dell’apparato

riproduttore femminile

•

La spermatogenesi

L’oogenesi

•

La gametogenesi produce gameti

aploidi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Come funzionano l’apparato

riproduttore maschile

e femminile?

•

•

•

•

•

•

Il controllo ormonale

dell’attività sessuale

Il controllo ormonale

nel maschio

Il ciclo ovarico e il

ciclo uterino

Il controllo ormonale

del ciclo femminile

L’età fertile femminile

Gli aspetti fisiologici

dell’accoppiamento

•

•

•

•

Descrivere le tre caratteristiche della

riproduzione umana

Descrivere gli organi dell’apparato

riproduttore maschile e le ghiandole

annesse

Spiegare perché i testicoli si trovano in

una cavità esterna rispetto al corpo

Descrivere gli organi dell’apparato

riproduttore femminile

Descrivere le tappe che portano alla

formazione degli spermatozoi partendo

dagli spermatogoni

Spiegare la funzione dei tubuli seminiferi,

delle cellule di Sertoli e delle cellule

interstiziali

Descrivere le tappe che portano alla

formazione delle cellule uovo partendo

dagli oogoni

Confrontare la spermatogenesi con

l’oogenesi evidenziando analogie e

differenze tra i due processi

Individuare gli ormoni ipofisari e

ipotalamici che controllano la produzione

sia degli ormoni femminili sia di quelli

maschili

Descrivere gli effetti del testosterone a

partire dalla pubertà

Spiegare il significato del termine

menopausa

Spiegare come variano le attività

fisiologiche durante le quattro fasi

dell’accoppiamento

La fecondazione

e lo sviluppo embrionale

•

•

•

•

•

Fecondazione

e

sviluppo embrionale

Le

fasi

della

fecondazione

La segmentazione e

l’impianto

La gastrulazione

Il ruolo della placenta

•

•

•

•

•

•

•

L’embrione diventa feto:

l’organogenesi

e le ultime fasi

dello sviluppo

•

•

•

L’organogenesi

L’accrescimento

feto

Il parto

•

del

•

•

•

Distinguere lo zigote dall’embrione e dal

feto

Spiegare la complessa sequenza di eventi

che porta alla fusione del nucleo maschile

con quello femminile e alla formazione

dello zigote

Descrivere le tappe della segmentazione

distinguendo la morula dalla blastocisti

Descrivere il processo di impianto

dell’embrione nell’utero

Spiegare il significato di gravidanza

ectopica

Descrivere la formazione dei foglietti

embrionali

e

delle

membrane

extraembrionali

Spiegare la struttura e la funzione della

placenta

Spiegare

le

tappe

principali

dell’organogenesi

Descrivere gli eventi legati al secondo e al

terzo trimestre di gravidanza

Elencare gli ormoni prodotti durante il

parto spiegandone le funzioni

Distinguere la fase di travaglio dalla fase

espulsiva

Il sistema nervoso

COMPETENZE

• Comprendere come il sistema nervoso controlla, modula e integra le funzioni del corpo umano in risposta alle

variazioni dell’ambiente interno ed esterno

• Saper riconoscere nell’encefalo e, in particolare, nella corteccia cerebrale una struttura sofisticata, sede delle

capacità mentali come la memoria e il ragionamento

• Comprendere che anche piccole alterazioni nel funzionamento dell’encefalo possono provocare notevoli anomalie

sia fisiche sia comportamentali

NUCLEI FONDANTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

L’organizzazione

e la funzione

del sistema nervoso

•

•

•

•

•

•

Come opera il sistema

nervoso

Il sistema nervoso

degli animali vertebrati

Le unità funzionali del

sistema nervoso

Le cellule gliali

Il controllo a feed-back

della

secrezione

ormonale

•

•

•

•

•

I neuroni generano

e conducono segnali elettrici

•

•

•

•

•

Il

potenziale

di

membrana dei neuroni

Il potenziale di riposo

Il potenziale d’azione

La propagazione del

potenziale d’azione

I

fattori

che

condizionano

la

velocità

della

•

•

•

•

Elencare le tre fasi secondo cui opera il

sistema nervoso

Distinguere le funzioni del sistema

nervoso centrale da quelle del sistema

nervoso periferico nei vertebrati

Descrivere il neurone evidenziando le

funzioni delle diverse parti

Definire le sinapsi

Distinguere i neuroni sensoriali dai

neuroni efferenti e dagli interneuroni

Spiegare le funzioni delle cellule gliali e

della guaina mielinica

Spiegare da che cosa dipende l’eccitabilità

dei neuroni

Spiegare come viene mantenuto il

potenziale di riposo evidenziando il ruolo

delle proteine di membrana

Descrivere come vengono regolati i canali

ionici

Analizzare gli eventi che susseguendosi

rapidamente determinano il potenziale

•

propagazione

dell’impulso nervoso

Intensità dei potenziali

d’azio-ne

•

•

•

Le sinapsi trasmettono

lo stimolo nervoso

da una cellula all’altra

•

•

•

•

•

Il sistema nervoso centrale

•

•

•

•

•

•

•

La

giunzione

neuromuscolare

La

trasmissione

sinaptica

Le sinapsi tra neuroni

I neurotrasmettitori

Le sinapsi elettriche

•

Lo

sviluppo

del

sistema

nervoso

centrale nei vertebrati

L’organizzazione

funzionale del sistema

nervoso centrale

Il telencefalo

Il diencefalo

Il tronco encefalico

Il cervelletto

Le meningi e il liquido

cerebrospinale

•

Spiegare come funziona una sinapsi

chimica utilizzando come esempio la

giunzione neuromuscolare

• Distinguere una sinapsi eccitatoria da una

inibitoria

• Spiegare come il neurone postsinaptico

integra le informazioni

• Elencare i principali neurotrasmettitori

distinguendoli in classi

• Spiegare come funziona una sinapsi

elettrica

•

•

•

•

•

•

•

Il midollo spinale

e i nervi trasmettono informazioni

•

•

•

I nervi spinali

I riflessi spinali

I nervi cranici

•

•

•

•

Le divisioni

del sistema nervoso periferico

•

•

•

Il sistema nervoso

autonomo

La

divisione

ortosimpatica

La

divisione

parasimpatica

d’azione

Spiegare come si propaga l’impulso

nervoso distinguendo tra propagazione

continua e saltatoria

Evidenziare l’importanza della guaina

mielinica e del diametro degli assoni per

determinare la velocità di propagazione

dell’impulso nervoso

Spiegare perché i potenziali d’azione sono

sempre

uguali

indipendentemente

dall’intensità dello stimolo che li ha

prodotti

•

•

•

Descrivere lo sviluppo del sistema nervoso

dei vertebrati evidenziando le tre vescicole

da cui deriva l’encefalo

Distinguere l’encefalo dal midollo spinale

e la sostanza grigia dalla sostanza bianca

Spiegare l’organizzazione del telencefalo

descrivendo la struttura dei due emisferi e

della corteccia cerebrale

Individuare i nuclei di sostanza grigia

presenti all’interno di ogni emisfero

collegandoli alle rispettive funzioni

Distinguere nel diencefalo il talamo,

l’ipotalamo e l’epifisi collegandoli alle

rispettive funzioni

Indicare le tre regioni del tronco encefalico

spiegandone le funzioni

Spiegare come è organizzato il cervelletto

e quali funzioni svolge

Identificare nelle meningi e nel liquido

cerebrospinale i sistemi di protezione del

sistema nervoso centrale

Descrivere la funzione dei nervi spinali

Definire i nervi misti distinguendo la

componente afferente da quella efferente

Spiegare come funziona il riflesso spinale

Descrivere i nervi cranici e le rispettive

funzioni

Mettere in relazione il sistema nervoso

autonomo con il sistema nervoso centrale

Distinguere il sistema autonomo in

ortosimpatico, parasimpatico ed enterico

Spiegare le differenze anatomiche e

funzionali tra sistema ortosimpatico e

parasimpatico

La consapevolezza e il controllo

del comportamento derivano

dall’attività

del telencefalo

•

•

•

•

•

L’organizzazione della

corteccia cerebrale

Il lobo temporale

Il lobo frontale

Il lobo parietale

Il lobo occipitale

•

•

•

•

•

Le reti

di neuroni elaborano informazioni

•

•

Apprendimento

e

memoria

Le capacità linguistiche

•

•

•

Descrivere la struttura della corteccia

cerebrale, specificando i lobi determinati dai

solchi

Distinguere la corteccia motoria e sensoriale

da quella associativa

Identificare nel lobo temporale la capacità

di udire e di riconoscere i volti

Mettere in relazione la corteccia motoria

primaria e la corteccia somatoestesica

primaria con le diverse aree da esse

controllate

Identificare nel lobo occipitale la capacità di

ricevere ed elaborare gli stimoli visivi

Distinguere

l’apprendimento

dalla

memoria

Definire la lateralizzazione

Mettere in relazione la capacità linguistica

con le aree di Broca e di Wernicke

Gli organi di senso e il movimento

COMPETENZE

• Comprendere che le informazioni che giungono agli organi effettori dal sistema nervoso sono il risultato

dell’elaborazione dei segnali captati dall’ambiente esterno e interno dai recettori sensoriali

NUCLEI FONDANTI

CONOSCENZE

L’organizzazione

e le funzioni

del sistema sensoriale

•

•

•

Cellule

e

sensoriali

La

qualità

sensazione

L’adattamento

sensoriale

COMPETENZE

organi

•

della

•

•

•

Come fanno

i sistemi sensoriali

a percepire

gli stimoli chimici

e meccanici?

•

•

•

L’olfatto

Il gusto

I meccanocettori

•

•

•

•

L’orecchio

è l’organo dell’udito

e dell’equilibrio

L’occhio è l’organo della vista

•

•

•

•

Le tre parti che

formano l’orecchio

Il sistema acustico

L’organo

dell’equilibrio

•

Le

•

tre

parti

che

•

•

Elencare I diversi tipi di recettori

sensoriali distinguendoli dagli organi di

senso

Spiegare le proprietà delle cellule

sensoriali evidenziando la capacità di

trasformare lo stimolo percepito in

potenziale d’azione

Collegare l’intensità di una sensazione con

la frequenza dei potenziali d’azione

generati

Spiegare il fenomeno dell’adattamento

sensoriale

Spiegare da che cosa dipende il senso

dell’odorato e in che modo possiamo

percepire odori diversi

Spiegare da che cosa dipende il senso del

gusto e in che modo possiamo percepire

sapori diversi

Descrivere i cinque principali tipi di

meccanocettori

Spiegare

le

funzioni

dei

fusi

neuromuscolari e degli organi di Golgi

Descrivere l’orecchio esterno, l’orecchio

medio e l’orecchio interno

Individuare la componente acustica

dell’orecchio e spiegarne le funzioni

Spiegare come funziona l’apparato

vestibolare

distinguendo

l’equilibrio

statico dall’equilibrio dinamico

Descrivere

la

struttura

dell’occhio

•

•

•

Gli organi effettori: il muscolo

scheletrico

e il muscolo liscio

•

•

•

•

•

formano l’occhio

La retina

I pigmenti fotosensibili

Le cavità dell’occhio

Le caratteristiche dei

muscoli scheletrici

Le miofibrille

La

contrazione

muscolare

L’attivazione

della

contrazione muscolare

Le caratteristiche dei

muscoli lisci

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lo scheletro

fornisce sostegno

per i muscoli

•

•

L’endoscheletro umano

Le articolazioni

•

•

•

•

specificando la funzione di ogni sua parte

Individuare nella retina la struttura che

riceve ed elabora le informazioni visive

Distinguere i coni dai bastoncelli

Definire la fovea

Spiegare il ruolo delle opsine

Descrivere la funzione di umor acqueo e

umor vitreo

Individuare le caratteristiche comuni a tutti

i muscoli scheletrici specificando le

peculiarità delle cellule muscolari

Identificare

nel

sarcomero

l’unità

funzionale del muscolo scheletrico

specificandone la struttura

Spiegare il meccanismo molecolare della

contrazione specificando la funzione di

ATP e ioni calcio

Spiegare

come

la

giunzione

neuromuscolare attiva la contrazione

Descrivere

la

muscolatura

liscia

sottolineando le differenze con la

muscolatura

Descrivere

l’organizzazione

dello

scheletro umano distinguendo tra scheletro

assile e appendicolare

Distinguere l’osso compatto dall’osso

spugnoso

Descrivere le diverse parti delle

articolazioni distinguendo i tendini dai

legamenti e i muscoli flessori da quelli

estensori

Elencare i vari tipi di articolazioni presenti

nello scheletro umano

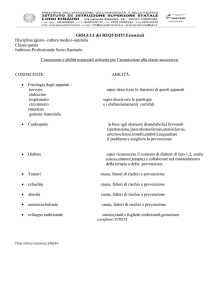

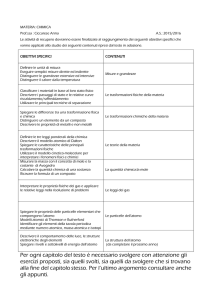

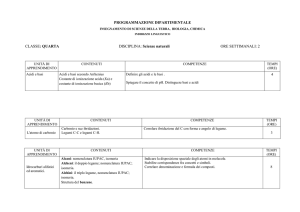

CHIMICA - CLASSI QUARTE

Competenze

Unità

didattica

Saper

effettuare

connessioni

logiche.

La quantità

chimica: la

mole

Traguardi formativi

Indicatori

1a. Essere consapevole della differenza tra quantità

di materia e quantità di sostanza.

- Utilizza correttamente le unità di

misura

1b. Riconoscere il comportamento degli aeriformi

come strumento per la determinazione delle

formule molecolari e delle masse atomiche

- Sa spiegare i rapporti di

combinazione tra volumi di

aeriformi

1c. Comprendere la relazione tra composizione

percentuale in massa e composizione atomica di un

composto.

- Comprende che il simbolismo

delle formule ha una

corrispondenza con grandezze

macroscopiche.

2a. Determinare la massa molare di una sostanza

nota la formula.

- Utilizza la tabella delle masse

atomiche per determinare le masse

molecolare/peso formula e molare

di una sostanza.

2b. Utilizzare il concetto di mole per convertire la

massa/il volume di una sostanza o il numero di

particelle elementari in moli e viceversa.

Saper

riconoscere e

stabilire

relazioni

2c. Determinare la formula empirica e molecolare

di un composto.

- Applica le relazioni

stechiometriche che permettono il

passaggio dal mondo macroscopico

al mondo microscopico

- Esegue calcoli con cui

determinare la formula

minima/molecolare o la

composizione percentuale.

Le

particelle

dell’atomo

Saper

riconoscere e

stabilire

relazioni

Traguardi formativi

Indicatori

1a. Comprendere come prove sperimentali abbiano

determinato il passaggio dal modello atomico di

Thomson a quello di Rutherford

- Individua i punti di forza e le

criticità del modello di Rutherford

1b. Spiegare come la composizione del nucleo

determina l’identità chimica dell’atomo

1c. Spiegare come il diverso numero di neutroni,

per un dato elemento, influenza la massa atomica

relativa

- Utilizza Z e A per stabilire quanti

nucleoni ed elettroni siano presenti

nell’atomo di una determinata

specie atomica e viceversa

- Determina la massa atomica come

valore medio in funzione della

composizione isotopica

dell’elemento

2c. Descrivere le reazioni nucleari di maggiore

interesse per la produzione di energia

- Valuta in maniera corretta la

misura, gli effetti e le applicazioni

delle radiazioni

- Correla il t1/2 di un isotopo al suo

utilizzo e a eventuali problemi di

smaltimento

- Spiega il meccanismo di reazione

a catena adoperando il concetto di

massa critica

Traguardi formativi

Indicatori

1a. Distinguere tra comportamento ondulatorio e

corpuscolare della radiazione elettromagnetica.

- Utilizza λ e ν per determinare la

posizione di una radiazione nello

spettro e stabilisce la relazione tra E

eν

2a. Descrivere le principali trasformazioni del

nucleo correlandole al diverso contenuto di

nucleoni

2b. Interpretare la legge del decadimento

radioattivo

Saper

applicare

conoscenze

acquisite alla

vita reale

Saper trarre

conclusioni

basate sui

risultati

ottenuti

1b. Riconoscere che il modello atomico di Bohr ha

come fondamento sperimentale l’analisi

spettroscopica della radiazione emessa dagli atomi.

1c. Comprendere come la teoria di de Broglie e il

principio di indeterminazione siano alla base di una

concezione probabilistica della materia

- Interpreta il concetto di

quantizzazione dell’energia e le

transizioni elettroniche nell’atomo

secondo il modello di Bohr

- Illustra la relazione di de Broglie e

il principio di Heisenberg

La

struttura

dell’atomo

Saper

risolvere

situazioni

problematiche

utilizzando

linguaggi

specifici

2a. Comprendere il significato di onda stazionaria e

l’importanza della funzione d’onda ψ

- Utilizza i numeri quantici per

descrivere gli elettroni di un atomo

2b. Essere consapevole dell’esistenza di livelli e

sottolivelli energetici e della loro disposizione in

ordine di energia crescente verso l’esterno

- Attribuisce a ogni corretta terna

di numeri quantici il

corrispondente orbitale.

2c. Utilizzare la simbologia specifica e le regole di

riempimento degli orbitali per la scrittura delle

configurazioni elettroniche di tutti gli atomi

- Scrive la configurazione degli

atomi polielettronici in base al

principio di Aufbau, di Pauli e alla

regola di Hund

Traguardi formativi

Indicatori

Saper

classificare

Il sistema

periodico

1a. Descrivere le principali proprietà di metalli,

semimetalli e non metalli

- Classifica un elemento sulla base

delle sue principali proprietà

1b. Individuare la posizione delle varie famiglie di

elementi nella tavola periodica

- Classifica un elemento in base alla

posizione che occupa nella tavola

periodica

1c. Spiegare la relazione fra Z, struttura elettronica

e posizione degli elementi sulla tavola periodica

2a. Comprendere che la legge della periodicità è

stata strumento sia di classificazione sia di

predizione di elementi

Saper

effettuare

connessioni

logiche

Saper

riconoscere e

stabilire

relazioni

2b. Discutere lo sviluppo storico del concetto di

periodicità.

2c. Spiegare gli andamenti delle proprietà

periodiche degli elementi nei gruppi e nei periodi

- Classifica un elemento in base alla

sua struttura elettronica

- Descrive come Mendeleev arrivò

a ordinare gli elementi

- Mette a confronto i criteri di

classificazione del 19° secolo con

l’ordinamento in base a Z

crescente

- Mette in relazione la struttura

elettronica, la posizione degli

elementi e le loro proprietà

periodiche

Traguardi formativi

Indicatori

1a. Distinguere e confrontare i diversi legami

chimici (ionico, covalente, metallico)

- Riconosce il tipo di legame

esistente tra gli atomi, data la

formula di alcuni composti

1b. Stabilire in base alla configurazione elettronica

esterna il numero e il tipo di legami che un atomo

può formare

1c. Definire la natura di un legame sulla base della

differenza di elettronegatività

- Scrive la struttura di Lewis di

semplici specie chimiche che si

formano per combinazione dei

primi 20 elementi

- Individua le cariche parziali in un

legame covalente polare

2a. Descrivere le proprietà osservabili dei materiali,

sulla base della loro struttura microscopica

I legami

chimici

Saper

formulare

ipotesi in base

ai dati forniti

2b. Prevedere, in base alla posizione nella tavola

periodica, il tipo di legame che si può formare tra

due atomi.

2c. Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la

geometria di semplici molecole

- Formula ipotesi, a partire dalle

proprietà fisiche, sulla struttura

microscopica di alcune semplici

specie chimiche