INTRODUZIONE

“Quando il sipario si apre sul primo atto d’una mia commedia, ogni spettatore deve potervi trovare qualcosa che gli interessa. E alla fine, la mia gioia è sapere che ognuno si porterà via con sé qualche cosa che gli sarà utile nella vita di ogni giorno.” (Eduardo)

Perché una tesi sulla dimensione artistica nel playback theatre?

In effetti, sappiamo bene che “L’essenza del playback theatre si realizza nell’intreccio tra arte e interazione sociale. […] Un playback theatre sufficientemente buono deve pertanto trovare un giusto equilibrio tra arte e processo di interazione sociale.” (Dotti, 2006, pag. 44) A questo, dobbiamo aggiungere la considerazione che “il buon playback theatre richiede di tener conto di un ulteriore elemento: il rituale.” (ibidem) Ne consegue che una buona performance si basi su un delicato equilibrio tra queste tre componenti (arte, interazione sociale e rituale), equilibrio nel quale nessuna delle tre dovrebbe prevalere sull’altra e, allo stesso tempo, ciascuna delle tre dovrebbe essere al servizio dell’altra. Infatti: •

senza un buon riscaldamento a livello di interazione sociale, con gran difficoltà il pubblico riuscirà a portare le proprie storie (senza le quali, inutile dirlo, non può esserci playback!); •

al contempo, il rituale è un solido contenitore che favorisce la possibilità delle persone di affidarsi all’evento: garanzia di un più facile accesso all’interazione sociale e allo stesso tempo elemento “ritmico” che scandisce l’evolversi della serata consentendo il susseguirsi delle storie;

•

la dimensione artistica, rendendo la restituzione dei performer comunicativa, accessibile, esteticamente gradevole e rispettosa, fa sì che i singoli in gruppo, sentendosi “compresi”, siano sempre più disponibili a “raccontarsi”.

Tutto ciò avviene a livello circolare, senza la possibilità di definire un punto di partenza: ho scelto, nel precedente elenco puntato, di partire dalla dimensione dell’interazione sociale perché è cronologicamente (di solito) la prima fase della performance; tuttavia, se la compagnia non ha già creato una dimensione rituale ed artistica (ad esempio con il modo di entrare in scena e di presentarsi), se queste componenti non sono presenti almeno a livello di atmosfera, anche l’interazione tra i partecipanti del pubblico sarà meno efficace. Ancor più, poi, la componente rituale ed artistica sono interconnesse tra loro al punto tale che sono l’una parte integrante dell’altra: la ritualità dei movimenti degli attori (l’attenzione alla posizione neutra, l’alzarsi quando si viene scelti dal narratore, ecc.), infatti, dà pulizia alla scena rendendola artisticamente più gradevole; al contempo, una buona attenzione alla dimensione artistica, con un’accurata gestione dei tempi di ogni scena, con una circolazione fluida e pulita della comunicazione tra gli attori ecc., aiuta a ritualizzare lo svolgersi della serata.

Quindi: non solo il buon playback theatre è formato da queste tre componenti, ma addirittura esse sono talmente collegate tra loro che, nella pratica, arrivano a sfumare l’una nell’altra senza avere una netta linea di confine che le separi.

Tuttavia, per un puro esercizio teorico e al fine esplicativo, dal mio punto di vista è possibile (e anzi si rivela utile) affrontare separatamente ciascuno dei tre temi al fine di poterli esaminare in maniera più approfondita, mettendo momentaneamente e consapevolmente sullo sfondo i rimanenti due: questa è l’idea che mi ha condotto in questo lavoro. Date queste premesse, perché ho scelto di puntare l’occhio di bue proprio sulla dimensione artistica? Come ho espresso, ritengo tutte le tre aree ugualmente importanti; ciò che mi ha indirizzato verso l’esplorazione della componente artistica è stata la lettura del libro di Terzani “Un altro giro di giostra” in cui ho trovato la seguente affermazione: “Ogni volta che la visione del mondo si rimpicciolisce, i nostri problemi o i nostri mali ci paiono importantissimi, la nostra morte orribile, impensabile. Se la visione si allarga e si riesce a vedere il mondo nella sua interezza e magnificenza, il nostro stato, pur penoso che sia, diventa parte di quella vastità, di quell’eterno, naturale arrovellarsi dell’uomo. […] Per questo l’arte, quella vera, quella che viene dall’anima, è così importante nella nostra vita. L’arte ci consola, ci solleva, l’arte ci orienta. L’arte ci cura. Noi non siamo solo quel che mangiamo e l’aria che respiriamo. Siamo anche le storie che abbiamo sentito, le favole con cui ci hanno addormentati da bambini, i libri che abbiamo letto, la musica che abbiamo ascoltato e l’emozione che un quadro, una statua, una poesia ci hanno dato.” (T. Terzani, 2008) Ho trovato questa frase molto interessante: ricca di significati e di spunti e… “molto playback” sia nella prima parte, rispetto al tema dell’allargare la propria visione, sia nell’affermazione: “…noi siamo anche le storie che abbiamo sentito”. L’ARTE

Cos’è, dunque, arte? Ovviamente il tema è complesso e non può certo essere esaurito in questo contesto, da me, per due motivi: il primo, è che non ne ho le competenze specifiche; il secondo, che non è dare una definizione di arte l’obiettivo di questo lavoro. Tuttavia, trovo indispensabile scrivere alcuni concetti, rimandando eventualmente ad altra sede la problematizzazione del tema, al fine di avere un punto di partenza condiviso e condivisibile su cui fare alcune riflessioni e che possa supportare i passaggi logici successivi.

Un primo ausilio in questo senso mi viene dal dizionario, in cui troviamo le seguenti definizioni: “Attività umana regolata da accorgimenti tecnici e fondata sullo studio e sull’esperienza; attività da cui nascono prodotti culturali, che sono oggetto di giudizi di valore, reazioni di gusto e simili” (Cortellazzo ­ Zolli, 1999); e ancora: “1. Qualsiasi forma di attività dell’uomo come riprova o esaltazione del suo talento inventivo, e della sua capacità espressiva; 2. Qualsiasi complesso di tecniche e metodi concernenti una realizzazione autonoma o un’applicazione pratica nel campo dell’operare e particolarmente di una professione o di un mestiere; 4. L’attività di chi interpreta opere drammatiche o musicali, o, più genericamente, si esibisce sulla scena, di fronte a un pubblico” (Devoto – Oli, 2008); Infine: “L'arte, nel suo significato più ampio, comprende ogni attività umana ­ svolta singolarmente o collettivamente ­ che, poggiando su accorgimenti tecnici, abilità innate e norme comportamentali derivanti dallo studio e dall'esperienza, porta a forme creative di espressione estetica. Nella sua accezione odierna, l'arte è strettamente connessa alle emozioni, per cui le espressioni artistiche, pur puntando a trasmettere "messaggi", non costituiscono un vero e proprio linguaggio, in quanto non hanno un codice inequivocabile condiviso tra tutti i fruitori, ma al contrario vengono interpretate soggettivamente.” (Wikipedia,)

Dalla varietà delle definizioni è facile vedere come l’argomento sia controverso: non vi è univocità, e anzi è presente un’ampia gamma di possibilità di spiegazione di significato a seconda del punto di vista che si intenda privilegiare; ciononostante, incrociando quanto sopra, si possono trovare alcune caratteristiche che mi paiono essere centrali, ossia:

•

l’arte richiede una competenza tecnica derivante dallo studio e dall’esperienza;

•

l’arte richiede la generazione di un prodotto fruibile (anche se questo non deve necessariamente essere permanente, può nascere ed esaurirsi nel qui ed ora dell’atto creativo)

•

L’arte deve avere un intento comunicativo, anche se questo non deve essere basato su un codice univoco e condiviso ma può (ed è ciò che al giorno d’oggi più di frequente accade) essere di carattere soggettivo.

ARTE E TEATRO

Dato quanto sopra, che cosa, in ambito teatrale, può essere definito arte? Nel corso del tempo, questo aspetto ha subito molte evoluzioni: mi limiterò qui a trattare ciò che possiamo considerare come condivisibile ad oggi, a partire dall’opera di un innovatore quale Konstantin S. Stanislavskij la quale, a sua volta, ha influenzato il lavoro di molti, tra cui un grandissimo esponente del teatro moderno, Jerzy Grotowsky.

Stanislavskij, dunque, sostiene l’importanza dello “scopo” che deve avere un attore in scena, uno scopo che viene dall’attore stesso, che egli deve trovare in sé per dare un significato che non sia il recitare, l’esibirsi in pubblico: “E proprio questo era il buono, che tu sedevi con uno scopo preciso e non recitavi affatto. […] Può essere poco interessante, ma è proprio questo che crea la vita in scena, mentre esibirci, sotto uno o un altro aspetto ci pone semplicemente fuori del piano dell’arte.” (Stanislavskij, 1996, pag. 41) In piena contraddizione con il teatro a lui contemporaneo, afferma l’importanza di dover innanzitutto vivere in scena un’emozione al fine di poterla rendere al pubblico, abolendo in maniera esplicita il ricorso a quelli che egli definisce “clichés”: qualsiasi modo scenico che abbia perso il contenuto che l’ha generato, diventa semplice convenzionalismo che non ha niente a che vedere con la realtà normale e perciò mutila la natura dell’attore […] dal modo convenzionale di parlare, dalla dizione ai gesti, tutto è al servizio del lato spettacolare del teatro, sempre troppo vistoso per essere artistico.” (ibidem, pag. 32). Ciò, però, non significa che basti “essere se stessi”, che non si debba dare importanza alla competenza tecnica: “Della tecnica non può fare a meno, non solo l’arte, ma nemmeno il mestiere” (ibidem, pag. 34) Se, infatti, il rischio dell’attore che si basa esclusivamente sulla tecnica è quello di diventare didascalico, meccanico, freddo, allo stesso modo chi non possiede in maniera solida questa competenza corre esattamente il medesimo rischio, ossia di affidarsi a uno stereotipo, per di più anche esteticamente meno piacevole: “Ogni individuo ha […] vari modi generici di rappresentare la gelosia, l’ira, l’emozione, la gioia, la disperazione eccetera, eccetera. Si usano comunemente senza badare a come, quando, e in quali circostanze in realtà l’uomo li prova. Una simile “recitazione”, o meglio “esagerazione” in scena è elementare e ridicola. Per comunicare l’intensità di un sentimento che in realtà non esiste, strillano fino a diventare rauchi, triplicano la mimica, esagerano l’espressività dei movimenti e delle azioni, scrollano le braccia, si stringono la testa fra le mani, e così via. […] Questi modi esagerati compaiono di colpo, da sé, ma vengono presto a noia. All’opposto i modi artistici di comunicare la vita interiore di una parte, sono difficili, si acquistano con lungo lavoro, ma non stancano mai.” (ibidem, pagg. 35 – 36) Solo, la tecnica non deve essere fine a se stessa, non uno strumento con il quale l’attore si pavoneggia per la propria abilità, né, tantomeno, il fine ultimo del suo lavoro; la gerarchia, invece, deve essere ribaltata: la conoscenza tecnica è la base, il postulato di partenza, la “conditio sine qua non” che, lungi dall’esaurirsi in se stessa, deve dare il via al processo virtuoso di analisi dei propri vissuti, delle proprie emozioni, dei propri significati e delle proprie intenzioni (anch’essi conditio sine qua non) al fine di poterli rendere in maniera comunicativa una volta sul palcoscenico. Tecnica, dunque, come mezzo e non come fine.

Sulla stessa lunghezza d’onda troviamo Grotowsky: molto deciso nello stigmatizzare quegli attori che recitano per puro autocompiacimento, che pensano di essere essi stessi “il teatro”, che mostrano grandi doti tecniche ma senza metterci l’“anima”, è ugualmente fermo nel sostenere l’indispensabile presenza di una competenza specifica che viene da un addestramento mirato; l’attore, per esprimere sentimenti e situazioni di vita che sono potenzialmente di ciascuno, della vita comune, deve avere delle capacità fisiche ed espressive superiori alla media. Tutto ciò viene chiaramente esplicitato dalle seguenti righe: “Un certo mito vuole che un attore con una buona dose di esperienza possa costruirsi un suo personale “arsenale tecnico” – cioè un insieme di metodi, artifici e trucchi da sfruttare per ogni parte secondo determinate combinazioni e raggiungere, in tal modo, quel grado di espressività necessario per piacere al suo pubblico. Questo “arsenale” o “riserva”, non può essere altro che una somma di clichés[…]” (Grotowsky, 1970, pag. 43); ma contemporaneamente: “Consideriamo, per esempio, il problema del suono: la duttilità dell’apparato respiratorio e vocale dell’attore deve essere immensamente più sviluppata di quella dell’uomo della strada […]” (ibidem, pagg. 43­44).

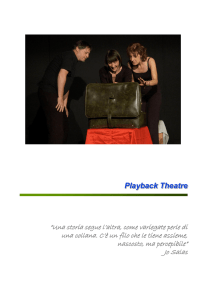

ARTE E PLAYBACK THEATRE

Mi pare utile cominciare da una considerazione apparentemente banale ma per nulla scontata: il playback theatre è teatro; banale, perché il termine theatre presente nel nome esprime da se questo concetto; allo stesso tempo, non scontata perché la sua forte componente sociale e le affinità, almeno nella realtà italiana, con lo psicodramma, portano a volte a perderne di vista la componente performativa spostando l’accento sugli aspetti di interazione sociale e/o di rituale, a scapito di quell’equilibrio di cui ho scritto nell’introduzione. Talmente poco scontata questa affermazione, che la co­fondatrice del metodo si trova a dover ribadire : “Il playback theatre è teatro e il teatro è arte. Il playback è teatro non solo perché così è stato chiamato, ma perché ciò che noi facciamo abbraccia la vera essenza dell’intento del teatro: trasformare l’esperienza umana rappresentandola in forma distillata; dare corpo alla narrazione e al significato nel regno dello spazio e del tempo.” (J. Salas, cit. in Dotti, 2006, pag.44) Questa affermazione ci porta a poter affermare che quanto detto sopra rispetto all’arte nel teatro vale, mutatis mutandis, anche nel playback theatre. Con alcune peculiarità di cui tenere conto: vediamo ciò che sostiene Dotti: “Il playback si propone di dare dignità e di celebrare le storie personali sia attraverso l’ascolto rispettoso (rituale) che la loro trasformazione estetica (arte), con il mezzo della rappresentazione scenica. […] La dimensione artistica si manifesta attraverso il senso dell’estetica, l’espressività dei performer, l’originalità dell’interpretazione, la versatilità nell’assunzione dei ruoli, la capacità di lavoro di team e nel rispetto del linguaggio specifico della storia. In altre parole, la rappresentazione non può limitarsi ad una traduzione prosaica e letterale della narrazione, ma deve cercare di trasformarla artisticamente, come fa un pittore che dipinge un paesaggio e lo trasfigura con la sua creatività. Questo processo non avviene nella solitudine del lavoro dell’artista, ma sotto gli occhi del pubblico e del narratore; non è frutto di uno sforzo individuale, ma è il risultato di un’interazione di gruppo, una creazione collettiva.” (Dotti, 2006, pagg. 52 – 53)

Rispetto al paragrafo precedente cambiano:

•

gli obiettivi: il playback si propone di celebrare e dare dignità alle storie personali, il teatro, di cui sopra, ad un testo scritto;

•

il processo: nel playback è esso stesso rappresentazione, avviene sotto gli occhi del pubblico; ciò lo accomuna al teatro d’improvvisazione; •

ne consegue la versatilità dell’assunzione dei ruoli, che nel playback deve avvenire in scena.

Il primo punto è più formale che concreto, poiché, come afferma Grotowsky, avvicinando di fatto, se non eliminando, questa differenza: “Per me, creatore di teatro, le parole non sono importanti; per me, la sola cosa che conti è ciò che si può ricavare da queste parole, ciò che dà vita alle parole inanimate del testo e le trasforma in “Verbo”. Mi spingerò oltre: il teatro è un atto generato dalle reazioni e dagli impulsi umani, dal contatto che si stabilisce fra la gente.” (Grotowsky, 1970, pag. 68) Il terzo, come detto, è conseguenza del secondo; rispetto alla specificità dell’improvvisazione, mi sembra interessante sottolineare come l’atto creativo assuma, nel playback, una valenza artistica: la peculiarità dell’improvvisazione è tale per cui “Lo sviluppo della storia è tutto nelle mani degli interpreti e dipenderà dalla loro creatività, capacità di entrare in relazione, di invenzione e ricordo delle proprie esperienze passate dalle quali attingere per inserire nella performance elementi credibili e attinenti. Questa tecnica permette di creare una situazione di rapporto e di azione figli della spontaneità e del flusso di pensieri non mediati da un eccessivo ragionamento, ma che reagiscono immediatamente a ciò che percepiscono.” (Peghin)

Viceversa, rimangono immutate l’idea del senso dell’estetica, dell’espressività dei performer, dell’originalità dell’interpretazione e quindi, in senso lato, della trasformazione artistica di ciò che si mette in scena, sia esso un testo scritto o la storia di uno spettatore.

Come può avvenire questa trasformazione artistica della storia? Quali sono gli elementi che fanno sì che il racconto possa assumere dignità da questo punto di vista? La risposta sta nella competenza dell’attore, competenza che, dato quanto sopra, non è solo di carattere tecnico, ma è anche di ricerca personale, una ricerca che consenta di mettere l’aspetto tecnico al servizio della dimensione artistica; da ciò, la necessità di un training continuativo per entrambe queste componenti.

IL TRAINING ARTISTICO

Il training più adeguato allo scopo è un addestramento che “liberi” il più possibile l’attore da blocchi, vincoli, limitazioni, permettendogli così di avere un contatto sempre migliore con le proprie emozioni, con le proprie risonanze, con i propri stati interiori e contemporaneamente un sempre maggiore “arsenale espressivo” a disposizione per esprimere tutto quanto si muova interiormente. A questo proposito, Grotowsky afferma: “Nel nostro teatro formare un attore non vuol dire insegnargli qualcosa; noi cerchiamo di eliminare le resistenze del suo organismo[…] La nostra perciò è una via negativa – non una somma di perizie tecniche ma la rimozione di blocchi psichici. Anni di lavoro e di esercizi ideati espressamente (che per mezzo di un allenamento fisico, plastico, e vocale tendono ad orientare l’attore vero il giusto tipo di concentrazione) permettono di scorgere talvolta l’inizio di questo cammino: diventa allora possibile coltivare con cura ciò che è stato risvegliato. Sebbene dipenda in parte dalla concentrazione, la fiducia, l’apertura e quasi l’annientamento nel proprio mestiere, questo processo non è volontario.” (Grotowsky, 1970, pagg. 22 – 23)

Ciò è ancor più vero nel teatro d’improvvisazione e, quindi, nel playback: in quelle situazioni, cioè, in cui ci troviamo a dover agire e reagire nel qui ed ora di una data situazione, nella quale il pensare, il ragionare, il riflettere non è dato ma in cui si richiede una risposta immediata, veloce e adeguata, spontanea per dirla in termini moreniani; e appunto Moreno ci avvisa: “Vi sono molte persone ad alto livello d’intelligenza che hanno invece un basso grado di spontaneità generale (anche se possono rivelarsi altamente spontanei in un determinato settore). […] Può darsi che ciò sia dovuto al fatto che nella civiltà di conservazione che abbiamo sviluppato la spontaneità è molto meno usata e addestrata di quanto siano, ad esempio, l’intelligenza e la memoria. […] È una constatazione che potrebbe spiegare lo stupefacente stato d’inferiorità dell’uomo quando si trova davanti a tattiche di sorpresa. […] sembra che a niente gli esseri umani siano peggio disposti e il cervello umano peggio preparato che alla sorpresa.” (Moreno, 2008, pag. 76) Per questo motivo, scrive Moreno, si rende necessario un “addestramento alla spontaneità” (ibidem, pag. 77, corsivo nel testo)

L’addestramento più adeguato in questo senso pare essere decisamente un addestramento anzitutto fisico: l’azione precede il pensiero e ciò, che è vero nella vita di tutti i giorni, deve essere vero anche nel teatro e, ancor più, nel teatro d’improvvisazione. Infatti, è proprio il prevalere della componente fisica, gestuale che fa sì che avvenga quella possibilità di passaggio al simbolico che fornisce un’ampia possibilità di trasmissione di significati differenti: “Attraverso questi esercizi gestuali ci si accorge di come ogni gesto possa essere paragonato ad una battuta e come per ogni persona uno stesso gesto abbia il medesimo significato o significati estremamente diversi e possa quindi essere un significante con molteplici significati.

Da qui la consapevolezza […] che i gesti devono essere chiari e precisi, cercati e non solo imitati, poiché ognuno di noi ha una propria espressività (atteggiamenti, gesti, ecc...) che, se pur comprensibile e condivisibile dagli altri, rivela la propria personalità.” (Peghin)

Questo è uno dei temi centrali del playback theatre, della sua valenza artistica e trasformativa, come testimoniano le seguenti parole: “Sembra che il processo del raccontare storie e vederle rappresentate abbia solitamente un effetto integrativo molto forte sull’uditorio. Perché questo accada non è così ovvio.

Una risposta possibile ha a che fare con il portare la storia nella dimensione iconica e con iconico intendo l’area delle immagini e del movimento: non solo parole, al di là delle parole. Noi rispondiamo molto profondamente a queste immagini che vediamo.” (J. Fox, in Dotti, 2006, pag.200)

CONCLUSIONE

Ricordo la performance fatta dalla compagnia olandese lo scorso giugno, in val Masino, in occasione di “Artinscena”: pur con una conduzione, dal mio punto di vista, fragile, non ben attenta agli aspetti di rituale e di interazione sociale, è stato uno spettacolo accattivante, piacevole, interessante. C’era, invece, una forte cura per la dimensione artistica: un’attenzione “registica” al luogo dove è stata posizionata la scena, alle luci, ai vestiti; una competenza attoriale evidente, una capacità di “vivere” l’emozione, il sentimento in scena e poi di “farlo arrivare” al pubblico; un grande ascolto e una fortissima sintonia tra i performer; un musicista estremamente abile. Apro a questo proposito un’ovvia ma doverosa parentesi: è evidente che parlare di dimensione artistica nel playback theatre implica anche l’aspetto della musica; io non l’ho affrontato perché ho scelto di focalizzarmi su un ambito, quello attoriale, in cui sono competente, senza la pretesa di aver esaurito l’argomento e con la consapevolezza di aver tralasciato un elemento altrettanto importante.

Tornando alla performance, posso affermare, da spettatore, che quell’attenzione agli elementi di cui sopra ha creato una dimensione estetica della rappresentazione che ha saputo in parte colmare il senso di disagio creato dagli altri aspetti più deficitari. Con ciò non voglio smentire quanto affermato nell’introduzione sostenendo una maggior importanza della dimensione artistica rispetto alle altre: rimango convinto dell’idea che solo il giusto equilibrio delle tre possa potenzialmente creare la “performance perfetta”.

Tuttavia, per quella che è la mia esperienza, il playback in Italia è spesso sbilanciato, invece, sull’area sociale; per questo credo che rinforzarsi sulla componente artistico – performativa senza per questo perdere la nostra tradizione, possa aggiungere un valore che potrebbe far ulteriormente sviluppare tutto il nostro movimento.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. – Wikipedia. L’enciclopedia libera. Internet.

CORTELLAZZO M., ZOLLI P. – (1999) DELI. Dizionario etimologico della lingua italiana. Zanichelli, Bologna.

DEVOTO G., OLI G. C. – (2006) Vocabolario della lingua italiana. Le Monnier, Firenze.

DOTTI L. – (2006). Storie di vita in scena. Il teatro di improvvisazione al servizio del singolo, del gruppo, della comunità. Ananke, Torino.

GROTOWSKY J. – (1970). Per un teatro povero. Bulzoni, Roma.

JODOROWSKY A. – (1997). Psicomagia. Una terapia panica. Feltrinelli, Milano.

MORENO J. L. – (2007). Il teatro della spontaneità. Di Renzo, Roma.

ORIOLI W. – (1995). Far teatro per capirsi. Macro edizioni, Firenze.

PEGHIN I. – (2005). La socializzazione attraverso la comunicazione teatrale. Una ricerca con i bambini. Tesi di Laurea, Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università degli Studi di Trieste.

STANISLAVSKJI K. S. – (1993). Il lavoro dell’attore sul personaggio. Laterza, Roma.

STANISLAVSKJI K. S. – (1996). Il lavoro dell’attore su se stesso. Laterza, Roma.

TERZANI T. – (2008). Un altro giro di giostra. TEA, Milano.

RINGRAZIAMENTI

Tengo particolarmente a ringraziare alcune persone:

Paolo: per condividere e aver condiviso con me tutto ciò che è ed è stato “metodi d’azione” e per la passione che in questo ci accomuna… e per essere l’amico con cui ho condiviso, tra le mille altre cose, la mia prima, affascinante esperienza di playback theatre.

Nadia: per il suo coinvolgente entusiasmo, per avermi fatto conoscere il playback ed essere stata la mia prima “maestra” di questo strumento, per avermi saputo conquistare, coinvolgere ed attrarre in quel primo laboratorio a Provaglio d’Iseo, per essere per me “IL” playback theatre.

Gigi: per aver creato e portato avanti “psicodramma a più voci”, per la sua chiarezza e lucidità nell’esposizione teorica, per essere per me un modello come conduttore.

Alnair (Alessandro, Giacomo, Luca, Marilena, Marco, Monica): per avermi accolto tra loro facendomi sentire “in famiglia”, per avermi permesso di sperimentarmi come performer potendo così provare piacevolissime emozioni e acquisire fiducia in me, per il loro incoraggiamento.

Isabella: per l’aiuto concreto nella stesura di questa tesi, anche attraverso un dialogo costruttivo e la ricerca di testi; per la sua competenza che mi ha aiutato a riflettere e chiarirmi le idee; per il suo fondamentale sostegno senza il quale, molto probabilmente, oggi questo lavoro non esisterebbe.

Jonathan e Jo: per aver creato il playback theatre che, con le atmosfere magiche che sa creare, mi ha permesso incontri e ri­scoperte per me tanto importanti.

Gianni: il primo ingranaggio che, ospitando Jonathan nel suo teatro, ha fatto sì che si muovesse quel meccanismo che ha fatto nascere il playback in Italia.