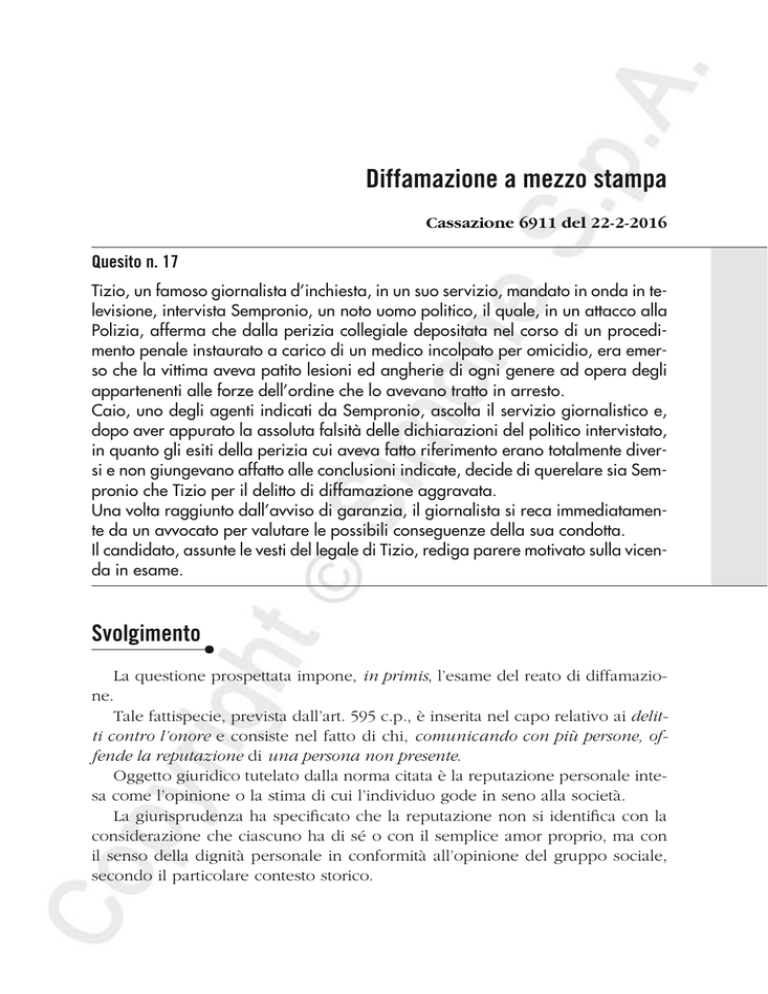

Diffamazione a mezzo stampa

Cassazione 6911 del 22-2-2016

Quesito n. 17

Tizio, un famoso giornalista d’inchiesta, in un suo servizio, mandato in onda in televisione, intervista Sempronio, un noto uomo politico, il quale, in un attacco alla

Polizia, afferma che dalla perizia collegiale depositata nel corso di un procedimento penale instaurato a carico di un medico incolpato per omicidio, era emerso che la vittima aveva patito lesioni ed angherie di ogni genere ad opera degli

appartenenti alle forze dell’ordine che lo avevano tratto in arresto.

Caio, uno degli agenti indicati da Sempronio, ascolta il servizio giornalistico e,

dopo aver appurato la assoluta falsità delle dichiarazioni del politico intervistato,

in quanto gli esiti della perizia cui aveva fatto riferimento erano totalmente diversi e non giungevano affatto alle conclusioni indicate, decide di querelare sia Sempronio che Tizio per il delitto di diffamazione aggravata.

Una volta raggiunto dall’avviso di garanzia, il giornalista si reca immediatamente da un avvocato per valutare le possibili conseguenze della sua condotta.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga parere motivato sulla vicenda in esame.

Svolgimento

La questione prospettata impone, in primis, l’esame del reato di diffamazione.

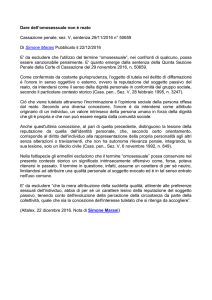

Tale fattispecie, prevista dall’art. 595 c.p., è inserita nel capo relativo ai delitti contro l’onore e consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente.

Oggetto giuridico tutelato dalla norma citata è la reputazione personale intesa come l’opinione o la stima di cui l’individuo gode in seno alla società.

La giurisprudenza ha specificato che la reputazione non si identifica con la

considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con

il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale,

secondo il particolare contesto storico.

128

Quesito n. 17

Non costituiscono, pertanto, offesa alla reputazione le sconvenienze, l’infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza (Cass. 24-3-1995, n. 3247).

In ogni caso, la reputazione di una persona che per taluni aspetti sia stata

già compromessa può divenire oggetto di ulteriori illecite lesioni, in quanto

elementi diffamatori aggiunti possono comportare una maggiore diminuzione

della reputazione della persona offesa nella considerazione dei consociati (Cass.

7-12-2004, n. 47452).

Per la configurabilità del reato occorre che l’offesa sia rivolta ad una persona

determinata, sicché l’illecito non è integrato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad

una categoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono

individuabili (Cass. 12-2-1992, n. 1477).

Inoltre, ai fini di una corretta individuazione del soggetto passivo del reato,

la giurisprudenza di legittimità, nel pronunciarsi in tema di diffamazione a mezzo stampa, ha espresso il principio secondo il quale, in mancanza di indicazione specifica, è sufficiente il riferimento inequivoco a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto (Cass. 30-6-2004, n. 28661).

L’individuazione del soggetto passivo, quindi, deve avvenire attraverso l’analisi degli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell’offesa,

le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali

e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole

certezza, l’inequivoca individuazione dell’offeso, sia in via processuale che come

fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell’identità

del destinatario che abbia avuto chiunque abbia percepito l’affermazione ritenuta diffamatoria (Cass. 8-7-2008, n. 33442).

Oltre alle persone fisiche, possono essere persona offesa dal reato anche le

persone giuridiche e le entità di fatto (associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari), titolari dell’onore sociale.

La capacità degli enti di essere persone offese dal reato non preclude la configurabilità di una concorrente offesa all’onore o alla reputazione delle singole

persone che ne facciano parte.

A tal fine occorre però che l’offesa non si esaurisca in valutazioni denigratorie che attingano esclusivamente l’ente in quanto tale, dovendo infatti essa investire, o attraverso riferimenti espliciti, o mediante un indiscriminato coinvolgimento nella riferibilità dell’accusa, i singoli componenti, così danneggiati

nella loro onorabilità individuale.

Tale ricostruzione ha trovato conferma nelle pronunce della Cassazione che

hanno riconosciuto alle associazioni, agli enti di fatto privi di personalità giuridica (tra i quali vanno inclusi i partiti e le rappresentanze locali di essi) e ai

Diffamazione a mezzo stampa

129

corpi amministrativi e giudiziari la capacità di essere soggetti passivi del delitto

di diffamazione e la corrispondente titolarità del diritto di querela.

È, difatti, concettualmente ammissibile l’esistenza di un onore sociale collettivo, quale bene morale di tutti i soci, associati, componenti o membri come un

tutto unico capace di percepire l’offesa.

La legittimazione compete tuttavia anche ai singoli componenti allorché le

offese si riverberino direttamente su di essi, offendendo la loro personale dignità (Cass. 16-3-1992, n. 2886).

La sussistenza dell’elemento oggettivo del reato in esame implica la presenza

di tre requisiti.

In primo luogo è richiesta l’assenza dell’offeso: nella diffamazione, infatti,

l’offeso non deve essere in grado di percepire l’espressione oltraggiosa.

Il secondo requisito richiesto è che l’offesa riguardi l’altrui reputazione: con

tale figura criminosa si mira a salvaguardare la reputazione di cui il soggetto

gode nella società.

Al riguardo occorre osservare che nella diffamazione il fatto criminoso potrebbe ledere, oltre alla reputazione del soggetto, anche il sentimento che il

soggetto ha del proprio valore sociale, il cosiddetto profilo soggettivo dell’onore, tutelato prevalentemente con la figura dell’ingiuria (ANTOLISEI) ora divenuta illecito civile.

Il solo fatto che una notizia sia stata riferita in forma dubitativa non è sufficiente ad escludere l’idoneità a ledere la reputazione altrui.

Anche le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese,

ambigue, suggestionanti, possono, infatti, essere idonee ad integrare il reato di

diffamazione, quando, per il modo con cui sono poste all’attenzione del lettore,

fanno sorgere in quest’ultimo un atteggiarsi della mente favorevole a ritenere

l’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati. Trattasi d’indagine da effettuarsi

caso per caso (Cass. 5-8-1992, n. 8848).

Al ogni modo, integra la lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da

norme giuridiche (assistite o meno da sanzione), ma anche la divulgazione di

comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della «communis opinio»

(Cass. 23-9-2008, n. 40359).

In ultimo, ai fini della sussistenza del reato, è necessaria la comunicazione

a più persone, e cioè la divulgazione, con qualsiasi mezzo, ad almeno due persone del fatto offensivo.

Il delitto si consuma, appunto, con la percezione da parte delle due o più persone del fatto offensivo; così, se sono state fatte due comunicazioni a soggetti diversi in tempi successivi, è con la seconda comunicazione che il reato si perfeziona.

130

Quesito n. 17

Sul punto, deve aggiungersi che sussiste il requisito della comunicazione con

più persone anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una

sola persona ma destinate ad essere riferite almeno ad un’altra persona, che ne

abbia poi effettiva conoscenza (Cass. 21-7-2004, n. 31728).

La giurisprudenza di legittimità ha spesso affrontato le problematiche relative

alle modalità di comunicazione dell’offesa.

In questa sede si ricorda, ad esempio, come integri l’elemento obiettivo

del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l’invio a mezzo di un telefax di missiva contenente espressioni lesive

dell’altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone (Cass. 22-7-2003,

n. 30819).

Il requisito della comunicazione con più persone non sussiste, invece, qualora la propalazione dell’offesa, contenuta in uno scritto diretto ad un determinato soggetto, non sia voluta dall’agente, ma sia dovuta alla esclusiva iniziativa

del destinatario (Cass. 11-6-1999, n. 7551).

Si è visto che non rileva il mezzo attraverso cui si verifica la comunicazione.

Questo principio non è senza eccezioni: infatti la diffamazione con il mezzo

della stampa costituisce una ipotesi di circostanza aggravante del reato. La

ratio di tale circostanza aggravante consiste nella maggiore propagazione dell’offesa attraverso l’utilizzazione della stampa, e, quindi, del maggior danno arrecato al soggetto passivo (ANTOLISEI).

Altra dottrina (NUVOLONE) sostiene invece che l’utilizzo del mezzo della

stampa non è circostanza aggravante ma elemento costitutivo del reato. La diffamazione a mezzo stampa, secondo questa impostazione, è un reato speciale

rispetto alla diffamazione comune.

Si ricordi che, in base all’art. 1, L. 1 febbraio 1948, sono ritenuti stampe o

stampati «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi

meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione».

In relazione al reato di diffamazione il tentativo è di dubbia configurabilità,

se non nelle ipotesi di diffamazione tramite scritti o, per esempio, nel caso in

cui l’offesa, propalata dall’agente, non sia percepita da uno dei soggetti cui la

comunicazione era diretta, a causa di distrazione.

Il dolo nei reati contro l’onore consiste nella coscienza e volontà dell’azione.

L’agente, quindi, deve rappresentarsi la idoneità delle parole pronunciate o

scritte ad offendere l’onore o il decoro di un soggetto.

Non è richiesto, invece, che il soggetto agisca anche al fine di nuocere l’altrui

reputazione, cioè con «animus diffamandi».

Diffamazione a mezzo stampa

131

Per la sussistenza del dolo la dottrina prevalente (ANTOLISEI) e la giurisprudenza costante richiedono la coscienza nell’agente del discredito arrecato all’altrui reputazione con la propria condotta volontaria.

Il reato è punibile anche a titolo di dolo eventuale, rientrando nella coscienza e volontà dell’offesa anche l’accettazione del rischio dell’offesa, come, ad

esempio, nel caso di dubbio dell’agente sul carattere offensivo dell’espressione

usata (così MANTOVANI).

Tale affermazione è supportata dalla giurisprudenza di legittimità che ha

chiarito che, in tema di delitti contro l’onore, non è richiesta la presenza di un

animus iniuriandi vel diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che

può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente,

consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili

come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente

(Cass. 11-6-1999, n. 7597).

Sia nel reato di diffamazione che in quello di diffamazione a mezzo stampa

(art. 596bis) possono trovare applicazione le cause di giustificazione dell’adempimento del dovere e dell’esercizio del diritto.

Proprio quest’ultima trova maggiore ambito applicativo negli istituti del diritto di cronaca e del diritto di critica.

Il diritto di cronaca giornalistica è un diritto pubblico soggettivo, che rientra

in quello più ampio concernente la libera manifestazione di pensiero e di stampa sancito dall’art. 21 della Costituzione.

Si tratta dunque di una situazione soggettiva sicuramente idonea a rientrare

sotto la sfera applicativa dell’art. 51, comma 1, c.p., secondo il quale «l’esercizio

di un diritto esclude la punibilità».

Si tratta della codificazione della tradizionale ed intuitiva regola qui iure suo

utitur neminem laedit che esclude la punibilità nel caso in cui un soggetto,

esercitando un suo diritto, ponga in essere una azione astrattamente riconducibile ad una fattispecie criminosa.

Anzi, quello della informazione è uno dei campi nei quali trova maggiore

applicazione la scriminante dell’esercizio del diritto, al punto da aver dato luogo

ad una ricchissima casistica applicativa, nella quale spesso vengono in conflitto

la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca è importantissima esplicazione, e i diritti all’onore ed alla reputazione

delle persone che possono essere aggredite, con notevole risonanza, da notizie

o giudizi lesivi delle stesse.

Se è innegabile, in dottrina ed in giurisprudenza, che la garanzia costituzionale comporta che il diritto di cronaca giornalistica può essere esercitato anche

quando ne derivi una lesione all’altrui reputazione, discussi sono i limiti entro

132

Quesito n. 17

cui l’esercizio di tale diritto può ritenersi lecito, entro cui, cioè, esso può essere

invocato come causa di non punibilità, a norma dell’art. 51 c.p.

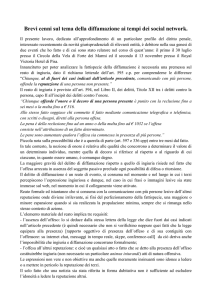

Attualmente la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso che tre sono le

condizioni per la sussistenza di tale causa di non punibilità, e cioè che la notizia

pubblicata sia vera, che esista un interesse pubblico alla sua divulgazione in relazione alla sua rilevanza ed, infine, che l’informazione si mantenga nei limiti

dell’obiettività e sia espressa in termini «civili», e cioè non offensivi dell’altrui onore (cd. «continenza» dell’espressione) (vedi ad esempio Cass. 4-2-2005, n. 4009).

Esaminiamo brevemente tali tre condizioni.

La verità della notizia consiste nella rispondenza al vero dei fatti pubblicati,

in quanto si radica nello stesso concetto di cronaca, la quale rappresenta una

esposizione di fatti contraddistinta dalla correlazione tra l’oggettivamente narrato ed il realmente accaduto.

Sulla rispondenza alla verità dei fatti riportati si è affermato che il cronista

deve mantenersi rigorosamente aderente alla verità storica dei fatti risultante

dalla utilizzata, controllabile e controllata fonte di informazione (della cui attendibilità il giornalista deve essere certo per aver verificato la veridicità delle notizie), mentre non è sufficiente la verosimiglianza della notizia.

Si è comunque affermato che, se le notizie provengono da una fonte pubblica, esse sono assistite da una presunzione di veridicità, per cui la verifica riguarda esclusivamente le fonti private.

L’interesse pubblico alla conoscenza del fatto sussiste tutte le volte che il fatto riguardi direttamente una categoria piuttosto ampia di soggetti o l’intera collettività.

Così, ad esempio, non risponde di diffamazione il cronista che, per additare

alla opinione pubblica fatti attinenti all’igiene e al decoro cittadino, riporta apprezzamenti negativi, ma sostanzialmente veri, sulle condizioni igieniche di un

ristorante o di un esercizio di vendita al pubblico.

Con riferimento alla divulgazione di notizie attinenti alla vita privata di un

soggetto, il limite viene superato a meno che, per la notorietà dello stesso o le

funzioni svolte, non possa ritenersi sussistente una oggettiva utilità sociale alla

conoscenza di simili episodi.

Occorre, infine, cha la notizia, con i caratteri sopra indicati, venga riportata

nella sua obiettiva consistenza e verità, con un linguaggio corretto e senza trasmodare in apprezzamenti che rivelino l’intento di aggredire l’altrui reputazione

più che informare l’opinione pubblica di un fatto vero (cd. «continenza»).

Il diritto di cronaca, infatti, si fonda sulla più scrupolosa obiettività e verità.

L’esposizione dei fatti è civile «quando è chiara e leale, senza cioè l’uso di

sottintesi, mezze frasi, toni sproporzionatamente scandalizzati o sdegnati e, soprattutto, senza insinuazioni e senza accostamenti suggestionanti per il lettore».

Diffamazione a mezzo stampa

133

Il limite è invece superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano —

per il lessico impiegato, per l’uso strumentale delle medesime, per la sostanza

e la forma dei giudizi che le accompagnano — in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là della offensività della

notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di

interesse sociale), si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo

stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate.

Ad ogni modo, indipendentemente dalla forma grammaticale o sintattica

delle frasi o delle locuzioni adoperate, ad assumere rilevanza è la loro capacità

di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione, realizzandosi il reato anche

quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato

apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un

contenuto allusivo percepibile dal lettore medio (Cass. 15-7-2008, n. 37124).

Anche il diritto di critica è una forma del diritto di manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 della Costituzione: da ciò consegue che, allorché l’esercizio di tale diritto implichi anche la realizzazione di una fattispecie penale, come

appunto la diffamazione, l’autore non sarà punibile a norma dell’art. 51.

Dal diritto di cronaca esso si differenzia in quanto, diversamente da quest’ultimo, non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un

giudizio e, più in generale, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi

rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su

un’interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti (Cass. 25-1-2005, n. 2247).

Tuttavia, come il diritto di cronaca, anche il diritto di critica va esercitato entro

limiti ben precisi perché possa invocarsi la causa di giustificazione indicata.

Il limite essenziale del diritto di critica, così come si è visto per il diritto di

cronaca, è costituito dal principio del neminem laedere, per effetto del quale la

critica deve mantenersi entro il limite della correttezza del linguaggio da usare

in ogni forma di manifestazione del pensiero (Cass. 5-12-2005, n. 44395), e deve

rispettare gli altrui diritti, tra cui quelli della reputazione, del decoro, della onorabilità di ogni persona fisica o giuridica, senza mai trascendere in attacchi

personali finalizzati all’unico scopo di aggredire la sfera morale altrui (Cass. 264-2004, n. 19334).

Anche il diritto alla creazione letteraria, ad esempio, non può scriminare

offese gratuitamente rivolte ad un soggetto identificato (o, comunque, facilmente identificabile) e privo di rilievo nella dimensione storica e sociale rappresentata, in quanto non è mai lecita la rappresentazione negativa di persone che non

abbiano significative responsabilità individuali.

Né detta individuazione è necessaria ai fini del risultato d’espressione artistica o di critica sociale, conseguibile anche con riferimenti generici o di fantasia;

d’altro canto, l’esercizio del diritto di critica scrimina l’offesa, altrimenti illecita,

134

Quesito n. 17

solo nei limiti in cui essa sia indispensabile per l’esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 21, con la conseguenza che rimangono ugualmente

punibili le espressioni «gratuite», cioè non necessarie all’esercizio del diritto, in

quanto inutilmente volgari, umilianti o dileggianti (Cass. 25-9-2008, n. 41283).

A differenza del diritto di cronaca, invece, non è richiesto che la critica sia

formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati né,

ovviamente, falsi.

Ogni qualvolta tali limiti, con i caratteri suddetti, vengano superati, si avrà

abuso del diritto e l’agente sarà chiamato a rispondere dell’illecito commesso.

Anche con riferimento al diritto di critica, ovviamente, non si può non tener

conto della particolare posizione del soggetto nei cui confronti la critica stessa

è espressa: chi, infatti, svolge determinate attività, esponendosi all’opinione del

pubblico, non può non accettare che vengano criticati quegli aspetti della sua

persona o della sua vita che egli stesso ha reso pubblici.

Così, in particolare, e con riferimento alle persone dello spettacolo, giustamente la giurisprudenza ha affermato che chiunque decida di esporsi alla televisione (o comunque «sulla piazza mediatica») con modalità tali da offrire alla

fruizione del pubblico episodi di vita privata, implicitamente accetta che la critica colpisca anche quei fatti della sfera personale che egli ha deciso di rendere

noti; da ciò deriva che la critica, contenuta nella specie in un articolo di giornale, al protagonista di una trasmissione televisiva comporta necessariamente

l’espressione di giudizi di natura estetica, relativi cioè allo stile dell’esibizione,

al buon gusto e all’efficacia del programma.

Nel venire alla soluzione del quesito posto, la valutazione in merito alla configurabilità del delitto di diffamazione in capo a Tizio andrà effettuata affrontando diversi aspetti della questione che si succedono in ordine logico-giuridico.

Quanto al primo aspetto, relativo alla struttura dell’esimente del diritto di

critica e di cronaca, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell’individuarne i requisiti nell’interesse sociale, nella continenza del linguaggio e

nella verità del fatto narrato (in tale ottica è stato evocato anche il parametro

della “attualità della notizia”).

È evidente, quindi, che una delle ragioni fondanti l’esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione sia quella dell’interesse

generale alla conoscenza del fatto, ossia l’attitudine della notizia a contribuire

alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nel campo della formazione culturale e scientifica.

Ciò posto, non vi sono dubbi sul fatto che il problema della punibilità del

giornalista il quale, in un’intervista o, comunque, in un qualsiasi resoconto, ri-

Diffamazione a mezzo stampa

135

porti dichiarazioni altrui, si pone solo nelle ipotesi in cui le dichiarazioni riferite dal giornalista integrino gli estremi del delitto di diffamazione, in quanto non

avrebbe senso distinguere la responsabilità del giornalista da quella del dichiarante, se le dichiarazioni di cui trattasi, benché offensive, non siano punibili

perché rilasciate nel corretto esercizio del diritto di critica, che compete a qualsiasi cittadino.

Qualora, invece, il giornalista diffonda dichiarazioni diffamatorie di terzi, che

di per sé non sarebbero idonee alla consumazione dell’illecito penale senza la

loro diffusione da parte del giornalista, non potrà dubitarsi che, in applicazione

dell’art. 110 c.p., si configurerà il concorso nel delitto di diffamazione a carico

del giornalista, che contribuisca in misura determinante alla consumazione del

reato.

Tuttavia, anche in questa ultima ipotesi si rende necessaria una distinzione

di ordine sia soggettivo che oggettivo tra la posizione del giornalista e quella

dell’autore delle dichiarazioni diffamatorie da lui riportate.

Poniamo, ad esempio, il caso che le dichiarazioni riferite siano false, in quanto non corrispondenti ai fatti (così come nel caso di specie).

Ebbene, è evidente come in tale ipotesi non potrà certamente rispondere di

diffamazione il giornalista che sia rimasto vittima di un involontario infortunio

per aver reso pubbliche delle dichiarazioni che, pur avendo resistito a tutte le

più serie verifiche di attendibilità, siano risultate false, versandosi in un caso di

errore sul fatto costituente reato determinato dall’altrui inganno (errore che, a

norma dell’art. 48 c.p., esclude la punibilità della persona ingannata).

Diversa sarà la posizione del giornalista quando questi riporti dichiarazioni

da ritenersi diffamatorie non per difetto di veridicità ma per difetto del requisito

della “continenza”, in quanto la Suprema Corte ha chiarito che essa non potrebbe essere distinta da quella dell’autore delle dichiarazioni consistenti in insulti

ovvero in quelle espressioni che la giurisprudenza definisce “gratuite”, nel senso di non necessarie all’esercizio del diritto critica, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti.

In linea generale, quindi, si può affermare un primo principio di diritto in

virtù del quale può risultare esente da responsabilità il giornalista che abbia riportato dichiarazioni altrui solo quando la punibilità a titolo di diffamazione di

tali dichiarazioni dipenda da una loro ben dissimulata falsità, che abbia resistito

alle necessarie verifiche di attendibilità, non quando le dichiarazioni siano diffamatorie in sé, per le espressioni adoperate o per la palese falsità delle accuse

(Cass., sent. 6911 del 22-2-2016).

Ciò non toglie, però, che si possa verificare l’ipotesi in cui la veridicità delle

dichiarazioni diffamatorie riportate dal giornalista e la stessa specifica offensività delle espressioni del dichiarante risultino in qualche misura irrilevanti: e ciò

136

Quesito n. 17

accade quando la stessa circostanza che la dichiarazione sia stata resa costituisca

un fatto relativamente al quale il pubblico ha interesse e, soprattutto, diritto di

essere informato (si pensi, ad esempio, alle pubbliche dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali, le quali, a prescindere dal contenuto, vengono di regola riferite, perchè la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire

la dichiarazione in sé piuttosto che i fatti in essa rappresentati).

Anche in questi casi, però, la verifica delle singole posizioni (giornalista ed

intervistato) va effettuata in riferimento al caso concreto, non potendosi indicare

criteri astratti che valgano a scindere sempre e comunque le due responsabilità.

Il primo parametro da prendere in considerazione consiste nell’effettivo grado di rilevanza pubblica dell’evento dichiarazione in sé, onde stabilire se il

giornalista si sia limitato a riferire l’evento piuttosto che divenire strumento della diffamazione, tenendo presente il contesto valutativo e descrittivo in cui siano

state riportate le dichiarazioni altrui, la plausibilità di tali dichiarazioni, le ragioni delle stesse e, non da ultimo, la credibilità del dichiarante.

In definitiva, quindi, per distinguere il lecito dall’illecito, occorre accertare se

il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo

per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore

della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato (così Cass., sent.

5192 del 15-3-1999).

In questa delicata materia, non si può fare a meno di segnalare un importante pronuncia delle Sezioni Unite (sent. 37140 del 30-5-2001) che hanno superato l’indirizzo giurisprudenziale rigoroso (fino a quel momento prevalente) secondo il quale la pubblicazione di un’intervista, dal contenuto diffamatorio, rilasciata da un terzo al giornalista, non solleverebbe quest’ultimo dalla responsabilità per il delitto di diffamazione quando non siano stati rispettati i requisiti

della verità, dell’interesse sociale della notizia e della continenza.

Nell’abbandonare le precedenti posizioni, i Giudici della seduta comune

hanno osservato come la casistica offra esempi di casi in cui uno dei tre requisiti suddetti, e cioè l’interesse sociale della notizia, possa acquistare un’importanza tale da prevalere sugli altri due, quando un soggetto, che occupa una

posizione qualificata nell’ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni diffamatorie nei confronti di altro soggetto,

la cui posizione sia altrettanto rilevante nei medesimi ambiti.

In tal caso, infatti, è la stessa dichiarazione rilasciata dal soggetto intervistato

a creare una notizia meritevole di diffusione, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate, atteso che

l’interesse del pubblico ad apprenderla (tutelato dall’art. 21 Cost.) prescinde

dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza del linguaggio

adottato.

Diffamazione a mezzo stampa

137

Del resto, la stessa Suprema Corte ha ritenuto che pretendere dal giornalista

intervistatore un controllo sulla verità storica del contenuto dell’intervista comporterebbe una grave limitazione alla libertà di stampa, così come pretendere

che l’intervista non venga pubblicata perché caratterizzata da espressioni offensive nei confronti di altro soggetto noto significherebbe comprimere il dirittodovere di informare l’opinione pubblica su tale evento.

Sempre nella stessa prospettiva, nemmeno si potrà attribuire al giornalista il

compito di purgare il contenuto dell’intervista dalle espressioni offensive, sia

perchè gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia

perchè la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con

parole forti da un soggetto noto all’indirizzo di altro soggetto noto, verrebbe ad

essere svuotata del suo reale significato.

È del tutto evidente, quindi, come le Sezioni Unite, nelle ipotesi sopra descritte, abbiano voluto rideterminare i criteri esistenti in tema di diffamazione a

mezzo stampa e di legittimo esercizio del diritto di cronaca, riconoscendo all’interesse del pubblico all’informazione una preminenza rispetto alla tutela dell’onore e della reputazione individuale (Cass., sent. 6911 del 22-2-2016).

Tenuto conto dei principi sopra delineati, deve rilevarsi come, nel caso in

esame, l’intervista sia stata fatta ad un soggetto qualificato, e cioè noto all’opinione pubblica, ed, allo stesso modo, che la notizia sia costituita dal fatto in sè

delle dichiarazioni di tale soggetto, risultando l’interesse del pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e

dalla continenza del linguaggio adottato; ciò è sufficiente a ritenere che sia stato esercitato legittimamente il diritto di cronaca e che, quindi, la condotta di

Tizio debba essere ritenuta irrilevante in sede penale.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

(V. amplius SIMONE, Codice Penale Commentato - C3, ed. 2016)

• art. 595 c.p.: Bene-interesse tutelato; Elemento oggettivo: offesa dell’altrui

reputazione; Comunicazione con più persone; Soggetto passivo; Elemento

soggettivo.

Estorsione

Cassazione 18727 del 5-5-2015

Quesito n. 30

Tizio, proprietario di un grande bar in centro città, nel corso degli anni ha assunto nove lavoratori di cui ora si avvale.

A seguito di un lungo momento di recessione dell’attività, l’uomo decide di tagliare le spese per i dipendenti e, pertanto, li convoca per una riunione.

In quella sede, Tizio chiede ai lavoratori di firmare una lettera di dimissioni in bianco ed un contratto a tempo parziale, pure se di fatto svolgevano una attività lavorativa quotidiana a tempo pieno, e, soprattutto, di accettare un compenso inferiore a quello che avrebbe dovuto essere loro erogato.

Dinanzi alle inevitabili rimostranze dei dipendenti, Tizio fa loro presente che se

non avessero accettato la situazione sarebbe stato costretto a licenziarli, facendo

leva anche sul momento di grave crisi occupazionale che avrebbe reso loro difficile il reperimento di un altro lavoro, consentendo, invece, a lui di trovare facilmente dei sostituti pronti ad accettare le sue condizioni.

Gli uomini, ovviamente, si ribellano ma il datore di lavoro ribadisce loro, in una

serie di incontri che si susseguono nei giorni successivi, che l’unica alternativa alle

sue proposte è il licenziamento.

A quel punto, Caio, uno dei dipendenti, va a denunciare il tutto alle Forze dell’Ordine, che provvedono a deferire l’imprenditore all’A.G. per il reato di tentata estorsione.

Il candidato, dopo una preliminare disamina del delitto in questione, rediga parere motivato, soffermandosi sulla sua configurabilità nella condotta posta in essere da Tizio.

Svolgimento

Come richiesto dalla traccia, è opportuno procedere ad una breve panoramica inerente gli elementi essenziali del delitto di estorsione.

236

Quesito n. 30

Il reato in questione è previsto e punito dall’art. 629 c.p. che sanziona chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere

qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Per l’esistenza del delitto di estorsione occorre innanzitutto una violenza o

una minaccia.

Sui concetti di violenza e di minaccia, dottrina e giurisprudenza concordano

nel ritenere che sono gli stessi per tutti i reati contro il patrimonio previsti dal

codice penale.

La violenza, in particolare, può cadere su un soggetto diverso dalla vittima;

essa, inoltre, a differenza che nella rapina, può essere esercitata anche su cose

e non soltanto su persone (cd. violenza reale).

Quanto alla minaccia, essa, oltre che essere palese, esplicita, determinata,

può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita,

larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad

incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle

circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui questa opera.

Quanto al male minacciato, esso deve essere ingiusto.

Tanto la violenza quanto la minaccia devono essere usate dall’agente come

mezzo per costringere la vittima a fare od omettere qualche cosa.

La costrizione può realizzarsi sia mediante un’azione che mediante un’omissione, purché in quest’ultima ipotesi sussista per l’agente un obbligo di compiere un’azione che resta inadempiuto (es.: la guida turistica che minaccia di lasciare il cliente in pericolo allo scopo di ottenere un compenso spropositato).

Il fatto cui il soggetto passivo deve esser costretto è sempre un atto di disposizione patrimoniale: la vittima, cioè, deve esser costretta a compiere un atto

positivo (esempio: sborsare una somma di denaro), oppure negativo (esempio:

non esigere un proprio credito), ma che, comunque, incide sul suo patrimonio,

inteso come comprensivo non solo di beni mobili, ma anche di beni immobili

e di diritti di qualsiasi natura.

Ciò si richiede in quanto «il danno non patrimoniale non lede l’interesse che

costituisce l’oggetto giuridico del delitto di estorsione; infatti, trattandosi di un

delitto contro il patrimonio, il danno che il soggetto passivo della violenza o

altri deve subire in seguito all’imposizione deve essere un danno patrimoniale».

L’atto di disposizione compiuto dalla vittima a seguito della violenza o minaccia deve procurare all’agente (o ad altri) un ingiusto profitto con l’altrui danno.

Secondo la giurisprudenza prevalente e la dottrina (ANTOLISEI, MANZINI,

CONTI), il profitto preso in considerazione dall’art. 629 è una qualsiasi utilità,

anche non patrimoniale, che produca al reo o ad altri un vantaggio.

Discusso è, invece, il problema circa il carattere ingiusto del profitto.

Estorsione

237

La giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che il profitto sia sempre

ingiusto quando l’utilità, nella quale si concreta, non è e non può ritenersi

dall’agente dovuta a lui medesimo o ad altri; tale tesi è condivisa in dottrina da

MANZINI e MARINI, il quale sinteticamente afferma che «è da ritenersi ingiusto

sia il profitto contra jus sia quello sine jure».

Secondo ANTOLISEI, invece, il profitto, quando non corrisponda ad una

pretesa fondata sul diritto, deve ritenersi ingiusto se è conseguito con mezzi di

per sé antigiuridici, con mezzi legali usati per uno scopo diverso da quelli per

cui i medesimi sono concessi dalla legge o con mezzi il cui uso per realizzare

il vantaggio sia comunque contrario ai buoni costumi.

Pacifico, è, infine, che «ingiusto» deve essere solo il profitto, non anche il

danno patrimoniale subito dalla vittima.

Si discute se il dolo richiesto per la sussistenza del reato sia generico o specifico.

La giurisprudenza prevalente ritiene che nel reato di estorsione il dolo è

specifico e riguardi essenzialmente l’ingiustizia del profitto: se, infatti, manchi

tale dolo specifico può ricorrere il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel caso in cui l’autore della violenza o della minaccia abbia agito con la

convinzione della legittimità della propria pretesa; non mancano, tuttavia, sentenze, soprattutto in epoca recente, in cui si afferma che il dolo è, nell’estorsione, soltanto generico.

La dottrina tradizionale (MANZINI, DE MARSICO) segue la tesi giurisprudenziale e ritiene che per la sussistenza del reato in esame è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La dottrina più recente (ANTOLISEI, G.D. PISAPIA, MARINI, FIANDACA,

MUSCO), invece, ritiene sufficiente il dolo generico, in quanto il procurare a sé

o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno non rappresenta soltanto lo scopo in vista del quale il colpevole si determina al comportamento criminoso, ma

un elemento della fattispecie oggettiva, e cioè l’evento, che deve essere preveduto e voluto dall’agente come conseguenza della propria condotta. Come già

accennato, anche la giurisprudenza più recente appare orientata a ritenere che

il dolo è, nell’estorsione, soltanto generico.

Ritenuto sufficiente il dolo generico, ne deriva che per la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato può bastare anche soltanto il dolo eventuale che

ricorre, ad esempio, nel caso in cui il soggetto agisca nel dubbio circa la giustizia o l’ingiustizia del profitto (così MARINI).

L’errore sull’ingiustizia del profitto è rilevante ove, ovviamente, si risolva in

errore sul fatto, nel qual caso fa venir meno il delitto di estorsione, salvo a far

configurare, ricorrendone gli altri elementi, quello di esercizio arbitrario delle

proprie ragioni con violenza alla persona (così, in dottrina, CONTI, FIANDACA

e MUSCO nonché la giurisprudenza).

238

Quesito n. 30

Il delitto di estorsione si consuma nel momento in cui l’autore consegue un

ingiusto profitto con altrui danno. Al riguardo, va precisato che non occorre che

l’agente abbia ottenuto il vantaggio sperato, essendo sufficiente la produzione

di un miglioramento della sua situazione patrimoniale.

Si ha tentativo di estorsione nel caso in cui alla violenza o minaccia (e quindi alla coartazione della volontà della vittima) non segua l’evento desiderato

dall’agente.

Quando, invece, anziché il profitto e il danno, manchi uno degli altri elementi

costitutivi della fattispecie criminosa, deve ritenersi non sussistente anche il tentativo.

Anche qui, la idoneità della minaccia va valutata obiettivamente, a nulla rilevando che il soggetto passivo non si sia in effetti intimorito ed abbia, anzi,

sporto denuncia.

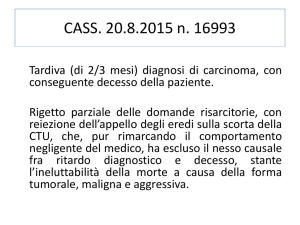

Così delineati i tratti essenziali del delitto di estorsione, si potrà valutare correttamente la questione sottostante alla traccia, che, di fatto, consiste nello stabilire se la prospettazione del licenziamento da parte di Tizio ai dipendenti, laddove non avessero accettato le condizioni sfavorevoli da lui poste, sia una condotta idonea ad integrare l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 629 c.p.

In tale ottica può essere utile ricordare quell’assunto della Corte di Cassazione che ha escluso il reato di estorsione a carico di un datore di lavoro, titolare

di un’impresa subentrata nell’aggiudicazione di un appalto, che aveva condizionato l’assunzione dei lavoratori dell’impresa uscente alla rinuncia ad alcune

azioni giudiziarie da questi ultimi intraprese, aventi ad oggetto il pagamento del

TFR e dei crediti di lavoro (Cass., sent.16733 del 3-5-2010).

Tale soluzione è fondata su un orientamento giurisprudenziale a dir poco

granitico, secondo il quale per la sussistenza dell’ingiusto profitto, elemento

essenziale del reato di estorsione, è necessario che la pretesa del soggetto attivo

del reato non sia tutelata dall’ordinamento né direttamente né indirettamente.

È chiaro, quindi, che, per giungere ad una dichiarazione di colpevolezza

dell’imprenditore, si sarebbe dovuto individuare, in capo a quest’ultimo, l’esistenza di un obbligo giuridico dell’impresa subentrante nell’appalto di assumere

i dipendenti dell’impresa uscente ed, inoltre, di subentrare nelle obbligazioni da

essa assunte nei confronti dei suoi dipendenti, succedendo in tal modo in tutti i

precedenti rapporti di lavoro ed in tutte le posizioni debitorie a questi connessi.

Va detto, però, che tale obbligo non è assolutamente rinvenibile nel nostro

sistema di diritto, visto che di certo, in una ipotesi come quella in esame, non

potrà trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 2112 c.c. che ha ad oggetto, invece, la diversa fattispecie del trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda (così Cass., sent.16733 del 3-5-2010).

Tale situazione di fatto, tuttavia, differisce sensibilmente da quella prospettata nella traccia, visto che nel caso che ci occupa la pretesa di Tizio, per quanto

Estorsione

239

dettata da un’ottica di presunto risanamento aziendale, non può assolutamente

essere tutelata dall’ordinamento e, pertanto, essa va considerata ingiusta così

come il profitto da essa derivante.

Ciò che resta da chiedersi, dunque, è se nella condotta dell’imprenditore sia

ravvisabile anche la minaccia necessaria ai fini della configurabilità del delitto

di estorsione.

Sul punto va detto, come più volte affermato dalla Suprema Corte, che sono

indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta

o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta,

determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo.

La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione

a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente,

le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le

particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale

impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione

del soggetto passivo (da ultimo vedi Cass. 28-10-2009, n. 41507).

In punto di diritto, poi, va aggiunto che l’oggetto della tutela giuridica nel

reato di estorsione è duplice, nel senso che la norma persegue l’interesse pubblico all’inviolabilità del patrimonio e, nel contempo, alla libertà di autodeterminazione.

L’evento finale della disposizione patrimoniale lesiva del patrimonio proviene, infatti, dalla stessa vittima ed è il risultato di una situazione di costrizione

determinata dalla violenza o dalla minaccia del soggetto agente.

In particolare, il potere di autodeterminazione della vittima non è completamente annullato, ma è, tuttavia, limitato in maniera considerevole: in altri termini, il soggetto passivo dell’estorsione è posto nell’alternativa di far conseguire

all’agente il vantaggio economico voluto ovvero di subire un pregiudizio diretto e immediato (tamen coactus, voluit).

In questa prospettiva, anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni

astrattamente consentite può assumere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato sia quello di coartare l’altrui volontà; in

tal caso, l’ingiustizia del proposito rende necessariamente ingiusta la minaccia

di danno rivolta alla vittima e il male minacciato, giusto obiettivamente, diventa

ingiusto per il fine cui è diretto.

Allo stesso modo, la prospettazione di un male ingiusto può integrare il delitto di estorsione, pur quando si persegua un giusto profitto e il negozio concluso a seguito di essa si riveli addirittura vantaggioso per il soggetto destinatario della minaccia: ciò in quanto la nota pregnante del delitto di estorsione

240

Quesito n. 30

consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale

soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio

della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali

la stessa si considera costretta.

Ecco perché la “minaccia”, da cui consegue la coazione della persona offesa,

può presentarsi in molteplici forme ed essere esplicita o larvata, scritta o orale,

determinata o indeterminata, e finanche assumere la forma di semplice esortazione e di consiglio.

Ciò che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è, infatti, il proposito voluto dal soggetto agente, inteso a perseguire un ingiusto profitto con

altrui danno, nonché l’idoneità del mezzo adoperato alla coartazione della capacità di autodeterminazione del soggetto agente (così Cass., sent. 18727 del

5-5-2015).

Rimanendo in ambito di rapporti tra datore di lavoro e dipendenti, si rammenta come, in applicazione dei principi di diritto appena richiamati, sia stato

ritenuto sussistente il requisito della minaccia (e, quindi, il reato di estorsione)

a carico del datore di lavoro che, approfittando della situazione di mercato caratterizzata dalla prevalenza dell’offerta di lavoro sulla domanda, costringa i

lavoratori, con la prospettazione di un licenziamento, ad accettare condizioni

economiche contrarie alla legge o anche solo non adeguate rispetto alle prestazioni fornite (vedi Cass. 5-10-2007, n. 36642).

In base alla stessa linea interpretativa, poi, è stato ritenuto configurabile il delitto in questione anche nella ipotesi in cui le condizioni di lavoro contrarie alla

legge o ai contratti collettivi siano state imposte ad un soggetto che nutra una legittima aspettativa di assunzione, subordinando l’assunzione stessa all’accettazione

delle condizioni sfavorevoli (Cass. 11-1-2010, n. 656; Cass. 30-4-2010, n. 16656).

Orbene, nella vicenda in esame, le condizioni assolutamente sfavorevoli

imposte da Tizio in spregio dei diritti dei lavoratori rendono evidente, da un

lato, che egli si è avvalso della situazione del mercato del lavoro ad esso particolarmente favorevole e, dall’altro, che il potere di autodeterminazione dei lavoratori è stato compromesso dalla minaccia larvata, ma non per questo meno

grave e immanente, di avvalersi di siffatta situazione.

Alla luce di questi criteri, dunque, si dovrà ritenere che la condotta del titolare del bar sia idonea in tutto e per tutto ad integrare gli estremi del delitto di

estorsione (in tal senso anche Cass. 19-12-2011, n. 46678; Cass., sent. 50074 del

12-12-2013; Cass., sent. 53649 del 5-12-2014; Cass., sent.677 del 12-1-2015).

Si deve, da ultimo, considerare se le diverse richieste avanzate da Tizio ai

dipendenti nel corso degli incontri susseguitisi debbano essere considerate come

una pluralità di tentativi di estorsione uniti dal vincolo della continuazione o,

viceversa, se le stesse vadano ad integrare un unico tentativo di estorsione.

Estorsione

241

Sul punto va detto come, nell’ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia reiterata, al fine di valutare se le condotte integrino una pluralità di reati, occorre

prima accertare se ci si trovi in presenza di una azione unica o meno, e ciò alla

stregua del duplice criterio: finalistico e temporale.

Azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di “atti” che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell’azione, una

modalità esecutiva della condotta delittuosa.

A sua volta, l’unicità del fine non basta ad imprimere all’azione un carattere

unitario, essendo necessaria la cd. “contestualità”, vale a dire l’immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l’azione unica.

Ne consegue che i diversi conatus posti in essere per procurarsi un ingiusto

profitto costituiscono autonomi tentativi di reato, unificabili con il vincolo della

continuazione, quando singolarmente considerati in relazione alle circostanze

del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto

all’elemento temporale, appaiono dotati di una propria completa individualità;

al contrario, si ha un solo tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici

atti di minaccia, allorché gli stessi, alla stregua dei criteri sopra enunciati, costituiscano singoli momenti di un’unica azione (così Cass., sent. 41167 del 7-102013).

Nel caso di specie, dunque, si potrà ritenere che la condotta posta in essere

da Tizio, in base alle sue modalità ed alla sua finalità, rappresenti una azione

unica e, pertanto, egli dovrà rispondere di un singolo episodio di tentata estorsione.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

(V. amplius Simone, Codice Penale Commentato - C3, ed. 2016)

• art. 629 c.p.: Bene-interesse tutelato; Elemento oggettivo; La minaccia;

Estorsione contrattuale; Elemento soggettivo; Consumazione e tentativo;

Rapporti con altri reati; Fattispecie applicative: in tema di rapporto di lavoro.