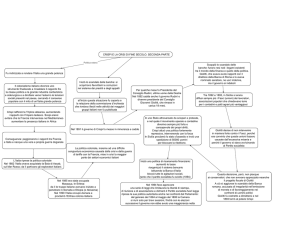

L’ITALIA DAL 1900 AL 1914

0. La società italiana alle soglie del ‘900

Alla fine dell’Ottocento la società italiana era ancora in gran parte povera e arretrata. La

maggioranza della popolazione viveva nelle campagne, ed era soggetta a malattie tipiche della

miseria e della malnutrizione, come la malaria nel sud e la pellagra nel nord. Nelle città, i quartieri

popolari erano flagellati dal colera e dalla tubercolosi, a causa delle pessime condizioni igienicosanitarie. La mortalità, soprattutto infantile, era ancora molto alta, anche se in lieve calo: negli anni

’80 dell’Ottocento il 20% dei nati moriva nel primo anno di vita, a fine secolo il 17%. Per effetto di

questo lieve calo della mortalità, e di un’alta natalità (circa quattro figli per donna, in media), la

popolazione cresceva a ritmi piuttosto intensi: dal 1870 al 1900, gli italiani erano passati da 28 a 34

milioni. Ma il sistema produttivo non riusciva ad assorbire questa forza-lavoro in aumento. Più della

metà degli occupati lavorava in agricoltura, e le poche industrie non riuscivano ad assorbire

l’eccedenza di manodopera delle campagne. Questa disoccupazione, per la verità, non era dovuta

soltanto alla crescita demografica: nel sud dipendeva dal fatto che i proprietari lasciavano in gran

parte incolte le loro immense proprietà terriere, i latifondi; nel nord, in particolare nelle zone irrigue

della pianura padana, ad alimentare la disoccupazione era, all’opposto, lo sviluppo di una moderna

agricoltura capitalistica, basata sull’impiego di macchinari agricoli e sul lavoro salariato dei

braccianti. L’unico sbocco per le masse rurali senza lavoro fu l’emigrazione verso l’Europa del nord

e, sempre di più, verso le Americhe. Nell’ultimo decennio dell’Ottocento partivano dall’Italia

300.000 emigranti all’anno, un numero che non aveva eguali in Europa.

Dunque, il sistema produttivo italiano non riusciva ad assorbire tutta la popolazione lavorativa. Allo

stesso modo, il sistema politico rappresentava solo una parte ristretta della società. Nel quarantennio

dopo l’unità (1861), la classe dirigente liberale era stata soprattutto l’espressione dei proprietari

agrari, e aveva fatto ben poco per coinvolgere politicamente le masse popolari. Per effetto del

suffragio ristretto e del forte astensionismo, i votanti erano piccole minoranze: ad esempio, alle

elezioni del 1900 si astenne il 42% degli aventi diritto, e votarono in tutto 1.310.000 persone.

Questo favoriva il predominio dei notabili locali, i personaggi altolocati e influenti che con le loro

reti clientelari potevano facilmente controllare i pochi elettori del proprio collegio.

I primi tentativi di costruire moderne organizzazioni politiche e sindacali, avviati dai socialisti e dai

cattolici negli anni ’90 dell’Ottocento (vedi manuale, vol.2, pp.410-11), erano stati duramente ostacolati

dai provvedimenti repressivi di Crispi, e poi dalla svolta autoritaria dei governi di fine secolo

(pp.412-13).

All’inizio del Novecento questa situazione cambiò, almeno in alcune parti del paese, per il concorso

di tre principali fattori: 1) il decollo industriale; 2) il nuovo indirizzo politico assunto dal governo

di Giovanni Giolitti; 3) l’ingresso sulla scena politica e sociale di movimenti collettivi di diverso

orientamento: i socialisti e i cattolici.

1. Il decollo industriale, e l’aumento

dello squilibrio nord-sud

In pochi anni, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, nacquero o si rafforzarono alcune

grandi industrie nei nuovi settori strategici che si stavano allora affermando in tutti i paesi avanzati:

nel settore siderurgico (produzione dell’acciaio) l’Ilva, con lo stabilimento di Bagnoli (Napoli), la

Falk di Milano, e la Terni; nella meccanica pesante (navi e treni) l’Ansaldo di Genova e la Breda di

Milano; nella meccanica di precisione la Marelli di Milano e l’Olivetti di Ivrea; nel settore

automobilistico la Fiat e la Lancia a Torino e l’Alfa Romeo a Milano; nella chimica la Pirelli

(gomma per pneumatici) e la Montecatini (concimi); nella produzione di energia idroelettrica la

Edison in Lombardia e la Sip in Piemonte. Queste grandi industrie diventarono allora l’asse

portante dell’economia italiana, e continuarono ad esserlo per quasi tutto il ‘900.

Al decollo della grande industria in Italia contribuì il nuovo contesto economico mondiale: quando

terminò la depressione economica del 1873-96, iniziò una nuova fase espansiva. Ma furono

1

importanti anche due fattori interni: fu completato il sistema delle infrastrutture (ferrovie, strade,

porti, linee telegrafiche), e venne riformato il sistema bancario, con la nascita della Banca d’Italia e

soprattutto di alcune banche miste, che operavano sia la raccolta depositi sia il credito, e, perciò,

convogliavano il risparmio privato verso gli investimenti: la Banca commerciale, il Credito italiano,

la Banca di sconto, il Banco di Roma. In queste banche entrarono anche capitali stranieri,

soprattutto tedeschi.

Il sistema della grande industria nacque in Italia con tre caratteristiche: era strettamente legato a

queste nuove banche, dipendeva dagli aiuti dello Stato, ed era concentrato nel nord-ovest del paese.

Gli stretti legami tra banche e grande industria vennero favoriti dalla diffusione del sistema delle

società per azioni (spa). Infatti, poiché i risparmiatori privati non amavano molto investire in azioni

industriali, furono le banche ad acquistare direttamente pacchetti azionari dei maggiori gruppi

industriali. Dall’altra parte, alla guida di questi gruppi si affermarono nuove figure di capitalistiimprenditori, fondatori di altrettante “dinastie di grandi famiglie” (Agnelli, Falk, Pirelli, Olivetti,

Orlando, Perrone, Donegani, ecc), che detenevano azioni anche di altri gruppi industriali, editoriali,

bancari. Si crearono dunque rapporti incrociati tra banche e industrie, tra capitale finanziario e

capitale industriale.

La dipendenza dagli aiuti statali si manifestò in due forme: lo Stato continuò a praticare una politica

commerciale protezionistica, con dazi doganali che ostacolavano le importazioni; e tramite le

commesse pubbliche (ordini di acquisto di navi, armamenti, materiale rotabile per i trasporti

pubblici), esso divenne il maggiore cliente di molte aziende e, in qualche caso, l’unico.

Infine, quasi tutte le grandi industrie si concentrarono tra Milano, Torino, Genova, dove si formò

allora il cosiddetto “triangolo industriale”. Solo in quell’area del nord-ovest procedettero di pari

passo industrializzazione, crescita urbana, miglioramento complessivo dei redditi e delle condizioni

di vita. La bassa pianura padana (lombarda, veneta, parti di quella emiliana) non fu quasi per nulla

toccata dall’industrializzazione, ma conobbe un vasto processo di modernizzazione agricola:

vennero realizzate grandi bonifiche, si svilupparono la zootecnia e nuove colture di prodotti per

l’industria (come la barbabietola da zucchero e il tabacco), si estese ulteriormente la gestione

capitalistica delle campagne con l’impiego di braccianti salariati.

Pochi mutamenti si ebbero invece nelle regioni centrali, caratterizzate dal sistema agricolo della

mezzadria, e ancora meno nelle regioni del sud, in gran parte dominate dal grande latifondo. Alcune

zone del Mezzogiorno, però, trassero qualche beneficio dalla crescita economica generale, perché si

ampliò la domanda dei loro prodotti agricoli pregiati: vino, olio, agrumi.

Nell’insieme, il decollo industriale si basò sulle esportazioni e sulle commesse pubbliche molto più

che sull’allargamento del mercato interno (cioè dei consumi delle famiglie). Inoltre, a causa della

sua ristretta localizzazione territoriale, accentuò le distanze tra nord e sud. Nel primo decennio del

Novecento l’emigrazione transoceanica divenne un esodo di massa, al ritmo di 600.000 partenze

all’anno, per lo più verso le Americhe (Stati Uniti, Argentina, Brasile), e riguardò sempre di più il

Mezzogiorno. Il fenomeno acquistò proporzioni così imponenti che le rimesse degli emigranti (cioè

i risparmi che essi spedivano alle famiglie) costituirono in quegli anni una delle voci più importanti

della bilancia dei pagamenti (l’insieme delle entrate e delle uscite di valuta) dello Stato italiano.

Così, attraverso le rimesse degli emigranti e la tassazione, il sud contribuì a finanziare lo sviluppo

del nord-ovest. Sintomo della crescente distanza tra nord e sud, non solo economica ma anche

sociale e civile, era la distribuzione degli analfabeti: il 35% degli italiani nel 1911, ma solo il 14%

nelle regioni del nord-ovest, e ben il 60% di quelle del sud (continentale e insulare).

2. Il riformismo giolittiano, e i suoi limiti

All’inizio del Novecento il decollo industriale fu accompagnato da una decisa svolta politica,

rispetto alla fase repressiva e autoritaria di fine Ottocento. Dopo l’avanzata elettorale delle

opposizioni di sinistra alle elezioni del giugno 1900, e l’assassinio del re Umberto I da parte di un

anarchico, salì al trono il nuovo re Vittorio Emanuele III (1869-1947). Questi affidò l’incarico di

primo ministro al maggiore esponente del liberalismo progressista, Zanardelli (1901).

2

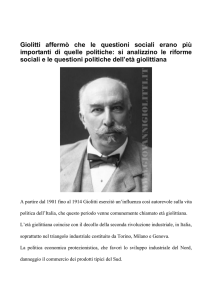

In quel governo ebbe un ruolo di primo piano, come ministro degli Interni, il piemontese Giovanni

Giolitti (1842-1928), che poi subentrò alla guida del governo nel 1903, e vi rimase, con brevi

interruzioni, fino al 1914. Giolitti aveva alle spalle una lunga carriera come funzionario statale e poi

come politico, ed era il primo uomo di governo della generazione post-risorgimentale. Era un uomo

pragmatico, senza retorica. Conosceva benissimo la macchina dello Stato e le dinamiche

parlamentari. Grazie a queste doti, divenne il dominatore della scena politica del primo

quindicennio del secolo, che è perciò comunemente definito dagli storici “età giolittiana”.

Giolitti limitò la tendenza dei governi precedenti a reprimere con la forza pubblica gli scioperi e le

manifestazioni operaie. Nella sua visione, infatti, i conflitti sociali, se organizzati e condotti in

forma pacifica, erano del tutto normali in una moderna società industriale. Riteneva che, di fronte

ad essi, il governo dovesse restare neutrale, e semmai intervenire con un ruolo di mediatore. Questa

nuova linea politica si inseriva in un disegno di ampliamento delle basi sociali dello Stato liberale,

soprattutto verso la classe operaia organizzata. In coerenza con questa impostazione, Giolitti cercò

di allargare la sua maggioranza parlamentare a sinistra, mediante un dialogo con l’opposizione

socialista. E di fronte al suo primo governo, i deputati socialisti risposero con un gesto senza

precedenti: passarono dall’opposizione all’astensione

Le aperture di Giolitti si manifestarono soprattutto in questo nuovo clima di rapporti sociali e

politici, ma sul piano delle concrete riforme i risultati furono piuttosto limitati. Nel 1902 venne

emanata una legge per la tutela del lavoro in fabbrica di donne e fanciulli, che elevò a 12 anni l’età

minima per il lavoro nelle industrie e abbassò l’orario massimo giornaliero a 12 ore per le donne e a

11 per i minori di 16 anni: la legge non era certo particolarmente avanzata, eppure fu largamente

evasa, anche per l’assenza di controlli. Maggiori conseguenze ebbe, nello stesso anno, la legge che

municipalizzò i servizi pubblici (gas, acqua, luce elettrica, trasporti urbani), cioè ne affidò la

gestione ad aziende pubbliche comunali. Fu una importante misura di decentramento

amministrativo, che ampliò il ruolo degli enti locali. Seguirono alcune altre riforme. Fu approvata la

costruzione dell’acquedotto pugliese, e una legge speciale per lo sviluppo industriale di Napoli

consentì all’Ilva di creare il grande impianto siderurgico di Bagnoli. Nel 1905 vennero statalizzate

le ferrovie, e nel 1911 il compito dell’istruzione elementare passò dai Comuni allo Stato, cosa che

rese più efficace l’obbligo scolastico, fino ad allora largamente evaso anche per le difficoltà

finanziarie dei comuni. Nel 1912 Giolitti introdusse il suffragio universale maschile (con il limite di

età a 21 anni, e a 30 per gli analfabeti). Nacque l’Ina (Istituto nazionale delle assicurazioni), che si

occupò delle assicurazioni sulla vita. Per le resistenze della sua stessa maggioranza parlamentare,

tuttavia, Giolitti non riuscì a realizzare uno dei suoi principali obiettivi, la riforma tributaria, per

rendere più equo e moderno il sistema fiscale italiano (da lui stesso definito “progressivo a

rovescio”, cioè molto più gravoso per i redditi bassi che per quelli alti). Per gli stessi motivi, non

ebbe successo un disegno di legge per introdurre il diritto al divorzio.

Giolitti fu un personaggio molto discusso, sia nei giudizi politici del suo tempo, sia nel successivo

dibattito storiografico. Secondo alcuni, egli fu il più lucido e rigoroso statista italiano dopo Cavour,

e il migliore esponente del liberalismo progressista; secondo altri, fu invece il più abile interprete

del trasformismo inaugurato da Depretis, o addirittura il “ministro della malavita”, come lo definì

l’intellettuale meridionalista Salvemini. Su quali elementi si giustificano giudizi così contrapposti?

Da una parte, la statura politica di Giolitti è testimoniata dal ruolo di primo piano che egli occupò

per oltre un ventennio, e dalle trasformazioni economiche e sociali che durante i suoi governi si

realizzarono. Dall’altra parte, però, anche i suoi detrattori avevano solide ragioni. La durezza del

giudizio di Salvemini (e di diversi altri intellettuali meridionali) si spiega con l’ambivalenza degli

comportamenti di Giolitti, considerato un “Giano bifronte”. Egli infatti nel nord favoriva moderne

relazioni sociali e politiche, per includere all’interno dello Stato liberale la classe operaia

organizzata; nel sud, invece, continuava a reprimere con la violenza gli scioperi e le lotte dei

braccianti e dei contadini, e non esitava ad utilizzare i prefetti – e anche le organizzazioni mafiose e

camorristiche locali – per controllare la società e per assicurarsi l’elezione di parlamentari a lui

favorevoli. In tal modo la politica nel Mezzogiorno continuò a basarsi sulla repressione e su scambi

di favori e di complicità tra il governo centrale e i ristretti gruppi dei notabili locali. Questo

3

impediva la crescita di moderne forme di partecipazione politica di massa, e alimentava corruzione

e degrado civile nella società.

Le critiche di trasformismo rivolte a Giolitti riguardavano invece la spregiudicatezza con cui egli

cambiò le alleanze politiche, nello sforzo di consolidare la sua maggioranza parlamentare. Dopo

avere cercato un rapporto privilegiato con il socialismo riformista, abbandonò questa prospettiva,

attenuando anche l’iniziale spinta riformatrice, e cercò l’appoggio dei cattolici, l’altro schieramento

fino ad allora estraneo alla classe politica liberale post-unitaria.

3. I movimenti di massa: 3.1 i socialisti

Un importante fattore di modernizzazione della società italiana all’inizio del Novecento, oltre al

decollo industriale, fu la diffusione del movimento sindacale e politico di orientamento socialista,

come stava accadendo in gran parte d’Europa.

Nel 1901 e 1902 si ebbe un’imponente ondata di scioperi, dapprima spontanei, poi sempre più

organizzati dalle strutture sindacali socialiste, le Federazioni di mestiere e le Camere del lavoro: le

prime svolgevano la contrattazione a livello di categoria (tessili, metallurgici, edili, ferrovieri, ecc.);

le seconde coordinavano a livello provinciale e comunale le diverse categorie di lavoratori presenti

sul territorio, e assolvevano altri compiti di tutela dei lavoratori, come il collocamento dei

disoccupati. L’esigenza di coordinare a livello nazionale sia le Camere del lavoro provinciali sia le

Federazioni di mestiere socialiste portò alla nascita, nel 1906, della Confederazione generale del

lavoro (Cgl), che, a differenza degli altri sindacati socialisti europei, ebbe un forte radicamento non

solo tra la classe operaia urbana, ma anche tra le masse dei lavoratori agricoli, soprattutto i

braccianti. Ciò rifletteva una specificità delle campagne italiane, ove ben i due terzi dei lavoratori

erano braccianti, cioè salariati senza terra, all’opposto della maggior parte degli altri paesi europei,

ove erano nettamente più numerosi i contadini piccoli proprietari. Il bracciantato era molto diffuso

nel sud e nelle zone della bassa pianura padana, molto meno nelle regioni centrali, a prevalenza

mezzadrile. Nel sud, però, lo strapotere dei grandi latifondisti e dei notabili locali bloccò

l’organizzazione dei braccianti (che si affermò solo in alcune zone, come nel foggiano). Nel nord, al

contrario, la Federterra (la federazione delle leghe bracciantili della Cgl) era la categoria sindacale

più forte e più combattiva, tanto che le campagne della bassa pianura padana divennero l’epicentro

delle lotte sociali d’inizio secolo, più delle fabbriche del nord-ovest. Il movimento sindacale

socialista creò anche cooperative, di consumo e di lavoro, che erano diffuse soprattutto in Emilia.

Sul piano politico, il movimento era rappresentato

dal Partito socialista italiano (Psi), fondato nel 1892, che, dopo avere subito l’ondata repressiva di

fine secolo, si era rapidamente riorganizzato: nelle elezioni del 1900 aveva raddoppiato, con 33

deputati, la sua rappresentanza parlamentare; in quelle del 1904 aveva raccolto circa il 20% dei voti,

nonostante il suffragio ristretto lo penalizzasse (poiché escludeva dal voto molti salariati agricoli e

industriali, la sua maggiore base di consenso). Il Psi fu il primo moderno partito di massa in Italia:

oltre che sull’azione dei suoi parlamentari, si basava sulla presenza permanente di circoli e di

sezioni, sulla propaganda dei suoi militanti, sul rapporto con la Cgl e, ove esistevano, con le

“cooperative rosse”. Però questa rete di rapporti tra partito, sindacato e cooperative era molto solida

solo in alcune aree del paese (soprattutto in Emilia), mentre era fragile in altre, e quasi assente nel

sud, che rimase un serbatoio di seggi parlamentari sicuri per la maggioranza liberale.

Un altro motivo di debolezza all’interno del partito socialista furono i contrasti sempre più marcati

tra la corrente riformista e quella rivoluzionaria (o intransigente). I riformisti avevano come

maggiori esponenti Turati, Treves, Bissolati, il reggiano Camillo Prampolini, e mantenevano un

solido controllo sul sindacato socialista, la Cgl guidata da Rigola. Essi volevano utilizzare tutti gli

spazi offerti dalla presenza in parlamento, dalle lotte sindacali e dal governo municipale locale, per

ottenere riforme che avrebbero favorito la graduale evoluzione dello Stato a vantaggio delle classi

lavoratrici.

La corrente rivoluzionaria, sotto la guida di Ferri, Lazzari, Arturo Labriola, si attestava invece su

una linea di rigida intransigenza classista, secondo la quale la collaborazione con la borghesia – e

quindi con i governi di Giolitti – era inutile o pericolosa, e l’azione del partito e del sindacato

4

dovevano indirizzarsi a preparare le masse alla rivoluzione proletaria. Anche a causa della crescente

influenza della corrente rivoluzionaria, nel 1903 Turati rifiutò di entrare al governo, come Giolitti

gli aveva chiesto. Nel 1907 la parte più estrema dei rivoluzionari uscì dal partito e dal sindacato e

fondò l’Usi (Unione sindacale italiana), attorno all’idea dello sciopero generale quale strumento per

attuare la rivoluzione. Quella scissione riconsegnò la maggioranza del partito ai riformisti, ma

anche questi ultimi, al congresso del 1912, furono indeboliti dall’espulsione della loro componente

più moderata, i social-riformisti di Bonomi e Bissolati. Il controllo del partito tornò così ai

rivoluzionari, e tra questi acquistò crescente popolarità, per i toni accesi ed estremistici della sua

propaganda, il romagnolo Benito Mussolini, direttore del giornale del partito, l’“Avanti!”.

3. I movimenti di massa: 3.2 i cattolici

Dopo l’enciclica Rerum novarum (promulgata nel 1891, da papa Leone XIII), nell’associazionismo

cattolico si erano moltiplicate le organizzazioni mutualistiche, cooperative (in particolare le casse

rurali, cioè piccole banche), e sindacali. Anch’esse, come le organizzazioni socialiste, furono

colpite dalle misure repressive di Crispi, ma si ripresero e all’inizio del Novecento estesero le loro

attività.

La loro base di consenso erano soprattutto i contadini (piccoli proprietari, affittuari e mezzadri) del

nord, ma anche gli operai delle industrie, in particolare di quelle tessili, ove la manodopera era in

gran parte femminile. Le organizzazioni cattoliche e quelle socialiste erano divise da una

concorrenza e da una contrapposizione ideologica molto aspre, e proprio durante le lotte sindacali

d’inizio secolo si delineò nel centro-nord una demarcazione – che sarebbe durata per tutto il

Novecento – tra province e regioni “rosse”, a prevalenza socialista, come l’Emilia e la Toscana, e

quelle “bianche”, a prevalenza cattolica, come il Veneto e gran parte delle province lombarde.

Molto limitata fu invece la diffusione delle organizzazioni cattoliche nel sud, a parte la Sicilia, ove

emerse un leader che avrebbe avuto in seguito un ruolo di primo piano a livello nazionale, il

sacerdote di Caltagirone don Luigi Sturzo.

Come il movimento socialista, anche quello cattolico, coordinato dall’Opera dei Congressi, fu

attraversato da divisioni interne. Da una parte c’erano i tradizionali fautori dell’astensionismo

elettorale, in ossequio al non expedit (così si chiamava il divieto di Pio IX ai cattolici italiani di

partecipare alla vita politica, per protesta contro l’occupazione dello Stato della Chiesa); dall’altra

parte c’erano quanti consideravano ormai superata la questione romana. Questi ultimi, però, erano a

loro volta divisi tra clerico-moderati (come Filippo Meda) e democratici (come don Sturzo e

Romolo Murri, fondatore di un movimento chiamato Democrazia cristiana): i primi volevano

un’alleanza con i liberali in funzione conservatrice e antisocialista, i secondi puntavano su una forte

attività sociale e, a livello politico, su un’autonoma presenza politica dei cattolici, che avrebbero

dovuto essere alternativi tanto ai liberali quanto ai socialisti. In un movimento interclassista come

quello cattolico, queste due linee riflettevano anche le differenze tra le sue principali componenti:

quella borghese-aristocratica, e quella popolare, soprattutto contadina ma anche operaia.

Durante il pontificato di Pio X (1903-1914), prevalse nettamente la linea clerico-moderata. Fu

sciolta l’Opera dei Congressi, per riportare il laicato cattolico sotto lo stretto controllo dei vescovi;

Romolo Murri fu emarginato, e venne incoraggiato un cauto appoggio ai liberali, nelle elezioni del

1904 e del 1909, e in forma più aperta in quelle del 1913, le prime a suffragio universale maschile.

In quella occasione venne sospeso il non expedit e il presidente dell’Unione elettorale cattolica, il

conte Filippo Gentiloni, invitò i cattolici a votare i candidati liberali che si fossero impegnati a

rispettare alcuni impegni, come la lotta al divorzio e la difesa delle scuole cattoliche. Il sostegno

cattolico ai liberali inasprì ovviamente la rivalità con i socialisti, e anche l’anticlericalismo di questi.

La svolta moderata di Giolitti, e la sua ricerca di alleanze verso i cattolici anziché tra i socialisti

(anche per il prevalere tra questi ultimi, come si è visto, della corrente rivoluzionaria), si erano

peraltro manifestate già nel 1911, in occasione della guerra di Libia.

4. Il nazionalismo, la guerra di Libia,

l’indebolimento dell’egemonia di Giolitti

5

Giolitti applicò anche alle relazioni internazionali la duttilità e il pragmatismo che ispiravano la sua

politica interna. Rinunciò inizialmente alle ambizioni di espansione coloniale, che avevano portato

il governo Crispi alla disastrosa sconfitta di Adua del 1896. Egli inoltre migliorò i rapporti con la

Gran Bretagna e la Francia, anche se confermò l’adesione alla Triplice Alleanza con la Germania e

l’Austria. Nel corso degli anni, però, divenne sempre più difficile sostenere questa linea di

equidistanza, di fronte alle tensioni crescenti tra le grandi potenze e alla diffusione in Europa di

orientamenti nazionalisti e militaristi. Anche all’interno della società italiana si formò una corrente

d’opinione di orientamento nazionalista, antisocialista e antiliberale, insofferente verso la politica

giolittiana, giudicata “imbelle” e “mediocre” (cioè priva di alti ideali). Inizialmente circoscritto agli

ambienti intellettuali delle riviste letterarie, il nazionalismo italiano acquistò risonanza e peso

politico con la nascita, nel 1910, dell’Associazione nazionalista italiana. Il suo fondatore, Enrico

Corradini, coniò lo slogan dell’Italia “nazione proletaria”, che legava abilmente militarismo

imperialista e retorica populista: propugnava infatti la guerra tra le nazioni al posto della lotta tra le

classi (esattamente all’opposto del socialismo), e il diritto all’espansione coloniale per la nazione

italiana, sovrappopolata e povera di terre e di risorse. Una massiccia iniziativa dei nazionalisti per la

conquista della Libia ebbe il sostegno della grande stampa, dell’industria degli armamenti, e del

Banco di Roma (espressione della finanza cattolica, che in Libia aveva forti interessi).

Giolitti ritenne opportuno assecondare queste spinte, anche sulla base dell’evoluzione della

situazione internazionale. Nel contesto politico dell’imperialismo europeo, fin dal 1902 Italia e

Francia avevano firmato un’intesa che riconosceva i prioritari interessi francesi sul Marocco e quelli

italiani sulla Libia. Nel 1911, quando divenne evidente che la Francia stava per assumere il

controllo diretto del Marocco, l’Italia avviò la conquista militare della Libia. Poiché questa era

soggetta all’impero turco, ne scaturì una guerra italo-turca che si estese al mare Egeo.

Il conflitto fu breve (1911-12), data la debolezza dell’impero ottomano, anche se ebbe costi umani e

materiali superiori al previsto. Si concluse con l’occupazione italiana delle isole di Rodi e del

Dodecanneso e della Libia, il cui controllo effettivo si limitò peraltro alla striscia delle città costiere,

per la difficoltà di assoggettare le popolazioni nomadi dell’interno. Nonostante la netta opposizione

delle opposizioni di sinistra (repubblicani e socialisti), la guerra riscosse un vasto consenso presso

l’opinione pubblica, che si dimostrò più sensibile ai temi della propaganda nazionalista. Di fatto

l’impresa contribuì a inasprire ulteriormente i rapporti internazionali, e non diede alcun vantaggio

economico all’Italia, se non all’alta finanza e all’industria degli armamenti che l’avevano voluta. A

quel tempo, infatti, erano sconosciute le risorse petrolifere del sottosuolo, per cui la Libia si rivelò

uno “scatolone di sabbia” (come l’aveva definito Salvemini), una meta ben poco appetibile per gli

emigranti italiani, che seguitarono a imbarcarsi in gran numero per le Americhe.

Però con la guerra di Libia iniziarono a sgretolarsi gli equilibri politici su cui si basava il governo di

Giolitti. Nel variegato schieramento liberale si rafforzarono i conservatori, i clerico-moderati e i

nazionalisti. I socialisti, che si erano opposti alla guerra, rimasero più isolati, e al loro interno si

rafforzò la corrente intransigente.

A questa “polarizzazione” degli schieramenti politici contribuirono poi anche i risultati delle

elezioni politiche del 1913, e l’ondata di scioperi e agitazioni del giugno 1914, che nelle Marche e

in Romagna assunsero un carattere insurrezionale. In quel clima poco favorevole alla sua politica di

mediazione, nel maggio 1914 Giolitti diede le dimissioni, e suggerì al re come suo successore il

leader della destra liberale, il giurista e possidente agrario pugliese Antonio Salandra. Nelle

intenzioni dello statista piemontese doveva trattarsi di un breve intermezzo per tornare presto al

governo da posizioni di forza, come aveva fatto già altre due volte negli anni precedenti. Egli non

poteva prevedere l’evento che, nel corso dell’estate, avrebbe compromesso il suo progetto: lo

scoppio della prima guerra mondiale.

6