Identità e cittadinanza

di Francesco Benigno

Non è facile dire cosa sia l’identità collettiva. Essa si definisce attraverso un riconoscimento di

appartenenza di un individuo a un gruppo. Questo riconoscimento non è, tuttavia, esclusivo. Uno

stesso individuo, infatti, può identificarsi in più gruppi: essere, ad esempio, credente di una data

religione e al contempo appartenere a una certa comunità nazionale. Quest’ultima appartenenza non

esclude peraltro l’adesione a comunità sovranazionali, regionali o di scala più piccola. In

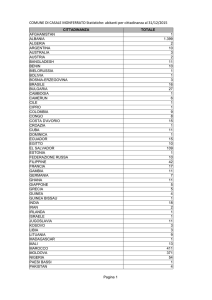

Afghanistan, ad esempio, l’identità comune afgana convive con varie identità etniche – pashtun,

tagika, uzbeka – e ciascuna di esse con differenti identità tribali. In modo diverso, ma ugualmente, a

Siena la gente usa riconoscersi fortemente nelle contrade, i quartieri che due volte l’anno si

contendono il trofeo del Palio, ma questo riconoscimento identitario non impedisce loro di sentirsi

al contempo senesi, toscani, italiani ed europei. L’identità, in condizioni normali, non è unica;

ciascun individuo ne possiede diverse, su piani differenti, e le utilizza: ognuno si avvale di identità

multiple.

Alcune identità, dette ascrittive, son conferite da caratteristiche fisiche come il sesso e il

colore della pelle che non possono, di norma, essere mutate. Altre, invece, sono chiaramente

elettive, a libera disposizione dell’individuo che può, ad esempio, decidere di appartenere a questo o

a quel raggruppamento politico, a questo o a quel club, gruppo di volontariato od organizzazione

del tempo libero. In molti casi, tuttavia, le identità non appartengono nettamente né all’uno né

all’altro di questi modelli. Spesso ci si trova in presenza di identità elettiva fortemente condizionate

da legami di appartenenza, stabiliti dalla consuetudine, dalla lingua, dai costumi. Non si sceglie di

essere italiani, ma un italiano può lasciare l’Italia e integrarsi perfettamente in una nuova comunità

fino ad assumerne tutti i tratti distintivi oppure, pur rimanendo in patria, abbandonare il

cattolicesimo e convertirsi a un’altra religione.

Ciascuna identità, poi, si definisce in rapporto alle altre. Essa si fonda su una doppia

relazione individuale: da un lato, una relazione di appartenenza al gruppo di cui si condivide

l’aspetto fondante dell’identità collettiva – una comune fede religiosa o adesione politica –;

dall’altro, una relazione di differenziazione, spesso anche di avversione, nei confronti di altri gruppi

concorrenti. Ogni identità, in altre parole, nel definire un «noi», è costretta a determinare allo stesso

tempo chi sono i diversi da noi, gli estranei, gli stranieri. La sua definizione stabilisce dunque un

confine, impalpabile, tra gli uni e gli altri, quelli cui si appartiene e quelli ai quali si esclude, o da

cui si viene esclusi, di appartenere.

Quando il gruppo in cui ci si identifica e da cui si è accettati è una comunità che possiede

diritti collettivi, il farne parte consente a ciascun membro di essa di goderne gli effetti. Si tratta

soprattutto dei diritti che regolano la partecipazione alla vita politica, il potere cioè di concorrere

alle scelte decisive e agli orientamenti collettivi attraverso l’elezione dei propri rappresentanti negli

organi di governo, ma anche, a fronte di una contribuzione, dei diritti di usufruire della difesa

collettiva, dell’istruzione, dell’assistenza e, più in generale, della comune protezione assicurata

dalla legge. Questi diritti, che ci rendono pari agli altri, sono chiamati nella tradizione occidentale

diritti di cittadinanza.

La ragione di questa denominazione è presto detta. La città è sempre stata, nella storia

d’Europa, il luogo in cui più fortemente si sono mantenute tradizioni di libero autogoverno e di

compartecipazione alle scelte comuni. Come recita un proverbio famoso, «la città rende liberi». La

libertà di cui si parla, naturalmente, è una libertà relativa, legata all’immagine specularmente

opposta di una campagna in cui si registra una maggiore dipendenza dal dominio territoriale

signorile. Inoltre, le città sono state storicamente spesso soggette ad altri poteri, quelli di imperatori,

re o signori territoriali. Ciononostante, quell’insieme di regole elaborate nelle tradizioni urbane di

autogoverno hanno costituito una sorta di matrice su cui si è costruito il moderno concetto di

cittadinanza universale.

All’opposto, la mancanza di diritti si configura e si riassume nella tradizione occidentale

nella condizione di esclusione. L’esclusione massima, la mancanza totale di diritti, è data dalla

schiavitù. Lo schiavo è il nemico sconfitto in guerra che ha perduto tutto ed è alla mercè del

vincitore che lo tratta non più da individuo pari a sé ma da cosa; e che perciò lo compra e lo vende

considerandolo alla stregua di un animale da lavoro, un essere destinato ad attività degradanti o

faticose e di cui ci si prende cura solo nella misura in cui costituisce un bene. Il processo di

esclusione totale dei diritti proprio della schiavitù trascina con sé perciò, spesso, un tratto di

deumanizzazione: gli schiavi sono, in altre parole, considerati esseri inferiori, non appartenenti

pienamente al genere umano.

Proprio come la cittadinanza è stata, nel mondo occidentale, la matrice dell’estensione a tutti

degli stessi diritti, in quel processo complesso e graduale che chiamiamo affermazione della

democrazia, così la schiavitù ha costituito la matrice della negazione dell’uguaglianza fra gli esseri

umani, il prototipo e il modello dell’assoggettamento violento e della divisione del mondo sociale in

un dualismo insanabile, tra chi ha potere e chi lo subisce, tra chi è libero e chi è vincolato, tra chi ha

beni e chi possiede solo le sue catene.

Nella visione liberale della storia il progresso della civiltà comporta quasi automaticamente

l’affermazione della democrazia e la progressiva estensione a tutti gli individui dei diritti di

cittadinanza nonché l’altrettanto progressiva eliminazione della schiavitù e di tutte le forme di

demumanizzazione. E tuttavia, chi guardi la storia del Novecento, difficilmente potrà scorgervi solo

l’affermazione trionfante dei diritti universali. Al contrario, mai come nel secolo da poco trascorso,

insieme all’estensione della cittadinanza, di cui l’aspetto più significativo è rappresentato dalle

conquiste del movimento femminile, hanno preso piede forme radicali di esclusione spinte fino allo

sterminio di interi gruppi sociali, etnici e religiosi.

Il lager, il campo creato dai nazisti per i lavori forzati e per realizzare l’osceno disegno di

deliberato massacro dei deportati, e il gulag, il luogo di internamento stalinista destinato alla

distruzione morale e fisica degli oppositori reali o presunti, costituiscono il paradigma di

un’esclusione che, invece di ridursi, è stata, in tempi relativamente recenti, spinta al massimo

livello, fino allo sterminio di massa di coloro che sono considerati, per ragioni ideologiche, nemici,

diversi, stranieri.

Affinché una simile tendenza alla deumanizzazione possa prodursi è necessario un processo

di riduzione dell’identità altrui a una sola dimensione. In tempi normali si piò essere, e si è stati,

insieme buoni tedeschi, devoti ebrei e rigidi conservatori oppure altrettanto buoni russi, benestanti e

accesi socialisti. Accade, però, specie nei momenti di conflitto, che la radicalizzazione della lotta

politica e la sua ideologizzazione comportino un processo di forzosa semplificazione delle identità.

Sono momenti in cui si è riconosciuti, e quindi costretti a riconoscersi, solo in un’unica identità

dominante, sia essa quella di ebreo o di kulako, il piccolo proprietario terriero russo, e in cui si è

giudicati colpevoli per responsabilità attribuite: se si è ebrei non si è tedeschi e si è responsabili di

alcune cose specifiche…, se si è kulaki non si fa parte del popolo russo e si è accusati delle

disgrazie che colpiscono quest’ultimo…

Non si può dire che il fantasma dei regimi totalitari, così spesso esorcizzato, sia del tutto

scomparso dall’orizzonte mondiale nel passaggio al terzo millennio. Di nuovo in tempi recenti la

tendenza all’estensione dei diritti di cittadinanza ha incontrato ostacoli in rinnovati processi di

esclusione razziale, etnico-culturale, religiosa o di altro tipo. E nuovamente si è ucciso in nome

della legittimità dell’eliminazione dell’altro, del nemico spesso fabbricato a partire da idee

preconcette, costruito sullo schiacciamento degli individui in identità collettive confezionate sulla

base di bisogni ideologici e della paura del diverso che non di rado vi si accompagna.

Per una corretta comprensione di questi processi è indispensabile ripercorrere il difficile e

tortuoso cammino storico che ha condotto a una più larga estensione dei diritti di cittadinanza e

insieme a quei drammatici processi di esclusione che turbano ancora la coscienza europea.

Dalla polis greca al comune repubblicano

La storia della cittadinanza europea viene inaugurata dalla polis, propria della Grecia

classica: una libera città Stato, una comunità che si autogoverna. Pur nella varietà delle forme di

rappresentazione dei gruppi sociali, la distinzione fondamentale per i Greci è quella fra cittadini

liberi, i maschi adulti che partecipano alla vita collettiva e che si riuniscono nell’agorà, la piazza al

centro della città, luogo di mercato ma anche di assemblee politiche, e schiavi. Questi ultimi sono

individui catturati in guerra e, per lo più, appartenenti a popoli diversi, detti genericamente barbari.

Con questa espressione i Greci indicano propriamente «coloro che parlano strano», cioè gli

stranieri, i non greci. L’espressione però finisce per identificare le popolazioni ritenute inferiori,

meno civilizzate, caratterizzate da costumi considerati riprovevoli. I barbari schiavizzati sono

guerrieri sconfitti e catturati in battaglia o donne e bambini frutto di razzie. Essi vengono utilizzati

nelle attività più varie, dallo scavo in miniera ai lavori nei campi fino alle incombenze servili nelle

case dei padroni, senza avere alcun diritto di retribuzione o di assistenza. Il padrone di uno schiavo

è, infatti, il detentore assoluto della potestà su di esso: può rivenderlo e mantiene su di lui un diritto

di vita o di morte.

In epoca ellenistica, a partire cioè dalla fine del IV secolo a.C., insieme all’esportazione in

Oriente del modello urbano, si afferma ciò che si potrebbe definire la mercantilizzazione degli

schiavi. Si creano cioè degli empori, centri mercantili in cui la compravendita degli schiavi diviene

un elemento abituale, caratterizzante della dinamica commerciale. Ciò conduce alla creazione di

vere e proprie economie schiavistiche, produzioni basate cioè essenzialmente sull’utilizzo massiccio

di schiavi come principale forza lavoro.

Nella prima Roma antica, anch’essa una città Stato, il diritto di cittadinanza, ciò che fa di un

individuo un civis romanus, è riservato ai maschi adulti membri delle famiglie considerate

discendenti da una gens, una stirpe romana originaria. In epoca repubblicana, gradualmente, più

ampie fasce sociali sono ammesse a godere dei diritti di cittadinanza. Un cittadino ha il diritto e il

dovere di difendere la Repubblica in armi e di accedere alle prerogative politiche che la sua

condizione gli conferisce; può liberamente mettere su famiglia ed esercitare la patria potestà, può

istituire un culto domestico, offrire ospitalità e possedere beni, fra cui schiavi; può anche

manomettere questi ultimi, ossia restituire loro la libertà.

A Roma gli schiavi sono utilizzati, oltre che nelle case delle famiglie agiate come servitori,

nel lavoro dei campi soprattutto nelle grandi proprietà agricole, i latifondi. Alcuni schiavi catturati

in guerra, opportunamente addestrati, lottano fra loro come gladiatori in sanguinosi duelli pubblici

per il piacere della folla che assiste negli anfiteatri alle loro sfide. Le persone istruite che sono

cadute in schiavitù svolgono mansioni delicate, come scrivani, amministratori o, perfino, medici.

Sempre in età repubblicana, il diritto romano di cittadinanza si estende gradatamente alle

popolazioni italiche e poi a quelle delle province. Il momento di svolta si ha in periodo imperiale,

quando, nel 212 d.C., con la Costituzione antoniniana dell’imperatore Caracalla, il diritto di

cittadinanza viene conferito a tutti gli abitanti dell’Impero romano. Da una parte questo atto

sancisce l’uguaglianza formale delle varie componenti della compagine imperiale, ma dall’altra

finisce per far perdere di contenuto reale la cittadinanza romana, che diviene una condizione

comune e non più un privilegio che sancisce peculiari diritti. Esso va perciò considerato parte del

più generale processo di trasformazione dei cives, i cittadini romani, in sudditi.

All’indomani della crisi dell’Impero romano d’Occidente, il rinnovamento del concetto e

delle pratiche della cittadinanza si ha soprattutto a partire dal IX secolo d.C., in parallelo con la

rinascita delle città. Decisiva è in questo senso l’esperienza dei comuni, il fenomeno di

consolidamento delle nuove realtà urbane che si sviluppa a seguito dell’esperienza carolingia e che

ha il suo cuore nell’Italia centro-settentrionale. Il concetto di cittadinanza divine di nuovo sinonimo

di partecipazione attiva alla vita politica. Le forze sociali che danno vita a centri urbani autonomi e

autogovernati si qualificano nuovamente come cives, riprendendo dal mondo antico il legame tra

appartenenza a una comunità e godimento dei diritti politici. Tale appartenenza viene sancita da un

patto o giuramento, una coniuratio, un’associazione tra i principali esponenti della collettività volta

a garantirsi condizioni di pace, anche attraverso la partecipazione alla difesa armata, e di

autogoverno.

In una prima fase, detta del governo consolare, sono membri di famiglie nobili di tradizione

essenzialmente militare a guidare il processo di costituzione e di crescita dei comuni. Esse

egemonizzano le cariche cittadine elettiva, tra cui la principale – quella dei consoli – si rifa alla

terminologia politica della Roma repubblicana.

Col tempo, a partire dal XII secolo, si afferma e si diffonde nella realtà comunale la pratica

di sostituire il governo dei consoli con quello di un podestà, un funzionario eletto e stipendiato,

proveniente da un’altra città. L’istituzione del podestà ha il vantaggio di salvaguardare le libertà

cittadine affidandone il reggimento a un individuo estraneo alle lotte di fazione, che agitano la vita

dei comuni. Il rettore del governo urbano deve essere un uomo di provate virtù, ma soprattutto deve

giurare di rispettare leges et mores, leggi e consuetudini, locali.

L’istituzione del podestà comporta un processo di maggiore formalizzazione delle istituzioni

politiche cittadine, che per tutta la fase precedente erano state gestite in maniera informale, con la

costituzione di statui e la stesura di regole scritte che disciplinano la vita della comunità.

Intorno alla metà del Duecento su questa base si innestano alcune significative

modificazioni. Forze nuove pretendono e ottengono di entrare a far parte attivamente della scena

politica cittadina. Si tratta delle cosiddette società di popolo, associazioni basate su legami di

quartiere, talvolta accomunate anche dall’appartenenza a una stessa confraternita religiosa o a una

medesima corporazione di mestiere. Spesso queste associazioni consolidano la propria comunanza

partecipando alla milizia cittadina nelle file della fanteria. Queste società vivono la propria identità

come naturalmente distinta da quella dei cavalieri, appartenenti alle fasce sociali più elevate e,

quindi, in grado di sostenere gli alti costi di equipaggiamento militare equestre. Essi si federano su

scala cittadina, dando vita a una parte politica, che punta all’estensione dei diritti di cittadinanza.

Prima conseguenza di queste dinamiche è l’affermazione, all’interno del comune, di una

figura di controllo e di controbilanciamento dell’attività del podestà, il capitano del popolo, insieme

autorità di governo e rappresentante di parte. Straniero come il podestà, come lui scelto e

stipendiato, il capitano del popolo deve difendere contemporaneamente gli interessi generali della

città e quelli del «popolo», ovvero delle corporazioni di mestiere in cui esso sempre più si

identifica. I mercanti, che possiedono le risorse finanziarie per rivendicare una maggiore presenza

politica, e i notai, che costituiscono il gruppo professionale preposto alla formalizzazione scritta

delle regole della comunità, sono i gruppi più attivi di un mondo variegato di corporazioni di

mestiere che iniziano a costituirsi formalmente, dotandosi di istituzioni rappresentative e agendo

come corpi sociali in difesa dei propri interessi.

Questo universo composito, che si autodefinisce genericamente come popolo, impone una

regolamentazione più stretta e definita della vita sociale e un allargamento dei criteri di selezione,

unito a un più preciso controllo, di coloro che hanno diritto di partecipare al governo cittadino, di

eleggere e di essere eletti, e che perciò hanno il dovere di pagare le tasse e di difendere in armi la

comunità, ma anche, contestualmente, il diritto di possedere immobili, di iscriversi alle

corporazioni, di intervenire nelle assemblee.

Nel corso del XIII secolo in varie realtà comunali la parte popolare diviene egemone ed

estromette la vecchia nobiltà dalla vita politica cittadina. Nascono i comuni di popolo, esperienze

politiche che ravvivano l’ideale classico della comunità repubblicana liberamente autogovernata da

cittadini dotati di pari diritti. A un rettore eletto, il podestà, è affidata la titolarità del potere civico,

un potere in grado di garantire a tutti i cittadini la libertà originaria, goduta dagli uomini nel

Paradiso terrestre e in seguito sequestrata e poi sempre minacciata dai prepotenti. Attraverso il

controllo delle pratiche diplomatiche e dei patti che regolano l’aggregazione di nuovi membri nel

corpo civico, le regole del vecchio comune vengono riscritte e si afferma una nuova concezione

della repubblica, e cioè della «cosa pubblica condivisa», corpo sociale autogovernato e – insieme –

sistema bilanciato di interessi.

Questa concezione repubblicana della cittadinanza rappresenta nella storia europea un vero e

proprio inizio delle pratiche democratiche di partecipazione alla vita collettiva e si collega non

casualmente, fra Tre e Quattrocento, alla riscoperta dei valori della democrazia repubblicana antica,

greca e romana, promossa dalla cultura umanistica.

Comuni, signorie, Stati territoriali

In difesa delle libertà repubblicane conquistate nei comuni vengono varate legislazioni dette

antimagnatizie. I magnati o «grandi» sono coloro che, per eccesso di ricchezza e di influenza

politica o perché notoriamente avversi alla parte popolare, sono considerati sostenitori di tendenze

oligarchiche e ostili al governo di popolo. Essi sono colpiti alla fine del XIII secolo da speciali

provvedimenti che prevedono la loro espulsione dalla vita della città, la privazione dei diritti politici

e non di rado la confisca dei beni e l’esilio. Questa stretta antimagnatizia non ha, tuttavia, lunga

durata. Con il tempo, l’esigenza dei principali comuni di ampliare il proprio territorio, il contado, e

l’emergere del potere di alcune grandi famiglie mercantili, generalmente in grado di acquisire anche

titoli nobiliari, danno luogo a una nuova stagione politica, orientata, tra forti conflitti, in senso

oligarchico.

In molte realtà comunali si afferma l’influenza di una famiglia preponderante, come i

Visconti a Milano o i Medici a Firenze, che talvolta senza immediatamente abolire le strutture di

governo repubblicane, le svuotano e le orientano verso un restringimento della partecipazione

politica. In altre realtà il potere di un signore si afferma definitivamente, stravolgendo o

trasformando le vecchie istituzioni rappresentative di ispirazione democratica.

Fra Tre e Quattrocento repubbliche come Firenze e Venezia vengono definendosi come veri

e propri Stati territoriali, inglobando anche altre realtà comunali, un tempo libere, e dominandole.

Con la pace di Lodi (1454) l’Italia dei comuni e delle signorie appare ormai definitivamente

tramontata e al suo posto si afferma un sistema di Stati territoriali variamente composti: a fianco di

repubbliche sempre più chiaramente oligarchiche, come Genova e Venezia, persistono città Stato, a

regime repubblicano o signorile, e regni che mantengono al loro interno una forte presenza di poteri

urbani, come Milano. Questo processo di ridefinizione dei poteri territoriali italiani segue del resto

una fondamentale tendenza europea all’affermazione di Stati territoriali di maggiore ampiezza,

quelli delle grandi monarchie, che si contenderanno l’egemonia nel corso dell’età moderna.

Tramontata l’epoca della democrazia comunale, durante l’antico regime europeo, la

maggioranza della popolazione delle monarchie dinastiche così come delle repubbliche oligarchiche

viene esclusa dai processi decisionali che determinano le principali scelte politiche e che sono

riservate a élite molto ristrette. Ciò non significa, tuttavia, che essa sia privata del tutto di forme di

partecipazione politica.

Ancora una volta è la città il luogo in cui si mantengono vive tradizioni di

corresponsabilizzazione e di autogoverno. Nella realtà tedesca, in particolare, traendo vantaggio

dall’intrinseca debolezza dell’istituzione imperiale, molte città mantengono prassi di larga

autonomia politica e di partecipazione delle rappresentanze dei corpi sociali alle scelte del governo

urbano.

Nelle repubbliche oligarchiche, come Genova e Venezia, la scelta degli amministratori

pubblici fino alla massima carica, quella di doge, dal latino dux, capo, ha luogo attraverso complessi

meccanismi che prevedono sempre un processo di selezione dei soggetti eleggibili. Ciò avviene –

nelle repubbliche, ma anche nelle maggiori città degli Stati monarchici – attraverso la verifica di

una serie di attitudini, basate su un misto di competenza e di considerazione sociale, che variano a

seconda delle cariche in palio. Per gli incarichi più elevati è richiesta l’appartenenza alla nobiltà

civica, e cioè, concretamente, l’iscrizione in liste alle quali si è ammessi solo se maschi adulti

appartenenti a determinate famiglie detentrici di titoli nobiliari. Poi, attraverso procedure miste di

elezione, sorteggio o scelta da parte delle autorità in carica, si seleziona una lista di candidati dalla

quale sono estratti a sorte i nomi degli amministratori.

Questi complicati sistemi permettono il mantenimento, anche nel quadro delle formazioni

statali monarchiche, di uno dei fondamentali diritti di cittadinanza, quello di scegliersi i propri

amministratori. I sovrani cercano a più riprese, e con alterna fortuna, di limitare queste prassi nei

loro domini e di imporre alla guida delle città funzionari di nomina regia. Nella maggioranza dei

casi quello che riescono a ottenere è la compresenza, a fianco del mantenimento parziale di prassi

elettive, di una figura politica rilevante di esclusiva scelta sovrana, che generalmente è anche il

titolare del comando militare locale.

Un secondo diritto di cittadinanza che si mantiene in ambito urbano è quello della selezione

di coloro che aspirano a far parte della comunità e, quindi, a godere delle prerogative connesse, tra

cui il privilegio di essere giudicati in un tribunale cittadino senza essere portati dinanzi a un giudice

esterno.

Con il tempo, nel corso dei secoli XVI e XVII, la tendenza prevalente è quella di un

restringimento dei diritti di cittadinanza solo alle fasce sociali organizzate in corporazioni di

mestiere e ai nobili, cui vengono riservati i principali incarichi di governo. Le aristocrazie cittadine

tendono anzi a rinchiudere sempre più i propri ranghi, facendo del controllo delle risorse locali un

esercizio riservato e precluso agli estranei, e cioè non solo ai non cittadini ma anche ai nuovi nobili

e ai recentemente arricchiti.

Forme dell’esclusione: servitù e schiavitù

Se nelle città si mantengono, pur nell’ambito di una chiara tendenza alla restrizione degli

accessi al potere, forme di compartecipazione che coinvolgono le rappresentanze delle corporazioni

di mestiere, nei piccoli centri e in campagna il dominio si esercita in forme più dirette e non di rado

oppressive. Tutti i signori feudali che possiedono terre abitate, in general, possono far leva sui diritti

che il titolo feudale concede loro in termini di amministrazione, esercizio della giustizia, monopoli

economici, imposizione di lavoro obbligato (corvées), per massimizzare i propri redditi a scapito

della popolazione. In Europa occidentale la tendenza a basarsi sui diritti feudali per consolidare un

dominio sociale spinto fino alla prevaricazione e all’oppressione è contenuta dalle tradizioni delle

comunità, dagli statuti, dalla possibilità di accedere alla giustizia regia e dall’esempio delle città

Stato libere o di quelle direttamente dipendenti dalla Corona. Viceversa, nell’Europa dell’Est, in

tutta l’area posta ad oriente del fiume Elba, si manifesta in età moderna la tendenza al

rafforzamento del potere feudale.

Questo processo, detto dagli storici rifeudalizzazione o «secondo servaggio», consiste nella

rinegoziazione dei rapporti relativi tra le comunità e i loro signori: un processo che vede i poteri di

questi ultimi rafforzarsi nei secoli XVI e XVII, imponendo nuove forme di soggezione espresse sia

da un aggravio del lavoro obbligato nelle terre padronali, sia dalla formalizzazione di patti agrari

sfavorevoli ai lavoratori. Tale ondata di prevaricazioni, che puntano a rendere i contadini totalmente

dipendenti, si spinge fino a forme di intervento e di sorveglianza padronale su aspetti della vita

familiare e a privazioni delle libertà elementari. I cosiddetti servi della gleba, coloro che sono

soggetti a forme di contratto consuetudinario con un signore per il lavoro coatto in certe tenute,

sono vincolati alla terra, non possono cioè abbandonare quel territorio e recarsi a lavorare altrove.

Ciò detto, la condizione servile non va confusa con quella degli schiavi. I servi hanno il

diritto alla proprietà, possono effettuare operazioni di mercato e, al di là della prestazione di corvées

nei domini signorili, sono liberi di vendere la propria forza lavoro anche altrove. Se impiegati

stabilmente da un signore, ricevono uno stipendio in denaro o in natura, vale a dire in derrate

agricole. Possono, sia pure con limitazioni, fare testamento ed ereditare. Soprattutto, i loro diritti e i

loro doveri non sono decisi d’arbitrio dal padrone ma da tradizioni consuetudinarie collettive.

Queste ultime possono anche essere eluse o stravolte dal potere signorile, ma a rischio di rivolte

contadine.

Gli schiavi, invece, sono totalmente alla mercè del loro padrone e, in pratica, non hanno una

vita propria. Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, la loro presenza si mantiene in

quanto ammessa da molti Stati romano-barbarici e dalla Chiesa cattolica, che consente la schiavitù

purché inflitta a non credenti. Per questa ragione, con la conversione progressiva delle popolazioni

europee, le aree di reclutamento forzoso degli schiavi rimangono i Balcani (la parola sclavus deriva

da slavus, slavo) e soprattutto il Mediterraneo, area di diffusione della religione islamica.

Lungo le aree del conflitto che contrappone il mondo occidentale cristiano dapprima agli

arabi e poi alla potenza ottomana, la schiavitù prospera, da una parte e dall’altra. Nei porti del

Mediterraneo, dove il commercio degli schiavi controllato da veneziani e turchi è fiorente, non è

infrequente imbattersi nei cosiddetti rinnegati, gente che ha abbandonato la propria religione per

conquistare una condizione di libertà. Per gli altri, per coloro che non vogliono tradire la propria

fede, non resta che tentare di farsi riscattare, cioè ricomprare la libertà con denaro procurato da

parenti o da amici. Le procedure di riscatto, trattate da intermediari o da specifiche organizzazioni –

nel mondo cristiano da particolari confraternite o da specifici ordini religiosi, come i mercedari –

costituiscono una particolare pratica commerciale, fiorente lungo le frontiere e nelle aree dove si

pratica la pirateria, soprattutto nel Mediterraneo meridionale.

Un particolare caso, durante l’età moderna, è rappresentato dalla penisola iberica. Qui le

popolazioni di razza araba immigrata e di religione musulmana vengono assoggettar e con la

violenza nel corso di quel processo di ricristianizzazione in armi (XI-XIII secolo), conosciuto come

reconquista, cioè riconquista militare del territorio. L’ultimo regno arabo musulmano è quello di

Granada, occupato dall’esercito castigliano nel 1492.

La costruzione, a seguito del matrimonio, avvenuto nel 1469, di Isabella di Castiglia e di

Ferdinando d’Aragona – i cosiddetti re cattolici – di una dinastia che si propone come braccio

armato della Santa Sede e che abbraccia nei suoi domini quella che sarà poi chiamata Spagna, pone

il problema di quei sudditi di razza araba e di religione musulmana – i moriscos – che sono stati

convertiti con la forza al cattolicesimo e che sono sospettati di continuare a professare

nascostamente la propria fede. Parallelamente, un crescente atteggiamento di sospetto si manifesta

nei confronti degli ebrei, anche di quelli convertiti, detti marrani, invisi alla popolazione per la loro

agiatezza e per le tradizioni commerciali e usurarie che mantengono. I marrani sono oggetto di

persecuzioni da parte dell’Inquisizione e cadono non di rado vittime di tumulti popolari mentre

l’espulsione degli ebrei, accusati di essere uccisori e negatori di Gesù Cristo, viene decisa nel 1492.

Si diffonde così una vera e propria ideologia del sangue puro, che identifica in moriscos e

marrani i portatori di sangue impuro, differente da quello castigliano. Non si tratta solo di opinioni.

Si fissano regolamenti che, ad imitazione delle tecniche utilizzate per provare la nobiltà,

prescrivono la necessità di dimostrare di non avere antenati moriscos e marrani per assumere

determinati incarichi pubblici. Questi regolamenti o statuti di limpieza de sangre, letteralmente

pulizia del sangue, diffusi a livello locale, vengono trasformati in legge nel 1536 e da quel momento

vengono accolti anche dalla Chiesa cattolica. Si giunge così, all’inizio del XVII secolo,

all’espulsione anche dei moriscos da Castiglia e Aragona.

Questo tema della differenza di razza, mescolato con quello della diversa religione, si

ripropone con la conquista spagnola del Nuovo Mondo. I conquistadores iberici, proseguendo

idealmente la reconquista nei nuovi territori americani, assoggettano militarmente e culturalmente

le popolazioni locali, distruggendone il modo di vita e i costumi tradizionali. Lo sterminio dei

cosiddetti indios, e cioè delle popolazioni autoctone, ha proporzioni enormi. Si calcola che la

popolazione del vicereame della Nuova Spagna, all’incirca l’attuale Messico, passi lungo il XVI

secolo da venticinque a un milione di abitanti. Questo vero e proprio genocidio non è tuttavia il

prodotto di piani preordinati, ma dello stravolgimento completo dell’universo materiale e mentale

delle popolazioni locali. Conto questa distruzione si leva la protesta di Bartolomé de Las Casas

(1474-1566), frate domenicano e primo sacerdote ordinato in America. Per Las Casas gli indios,

diversamente da ebrei e musulmani, sono uomini che non hanno ricevuto la buona novella, non

hanno cioè saputo nulla di Cristo fino a quel momento. Compito dei sudditi del Re cattolico è

dunque quello di convertirli e di inglobarli pacificamente nei domini spagnoli.

La posizione di Las Casas, tuttavia, non è maggioritaria. Per la più parte degli spagnoli gli

indios sono barbari, individui inferiori da colonizzare perché incapaci di provvedere a se stessi. La

particolare forma di dominio feudale diffuso nelle Americhe successivamente alla conquista,

l’encomienda, risente di queste concezioni. Gruppi di indios vengono affidati a un colono che li

utilizza nel lavoro dei campi o in miniera in condizioni di semi-schiavitù, privandoli sia di

remunerazioni sia della possibilità di accedere al mondo del lavoro.

Lungo il corso del XVI secolo, in sostituzione degli indios, ormai praticamente scomparsi in

tutto l’arcipelago delle Antille, vengono importati da spagnoli e portoghesi schiavi africani, catturati

o comprati lungo le coste occidentali del Continente nero. Si inaugura così la tratta transatlantica

negriera, cui di dedicano per lungo tempo mercanti genovesi, olandesi, tedeschi e in seguito francesi

e inglesi. Il traffico degli schiavi africani ha dimensioni enormi. Stime accreditate valutano da 10 a

15 milioni gli schiavi trasferiti in America lungo quattro secoli: un commercio grazie al quale si

sviluppano cospicue ricchezze e interi comparti economici di città come Nantes, Liverpool,

Bordeaux. I mercanti di schiavi, infatti, con i proventi della vendita degli esseri umani, comprano in

America prodotti coloniali, che rivendono successivamente al ritorno in Europa. La tratta

transatlantica è all’origine di una delle più importanti trasformazioni razziali dell’umanità e cioè la

formazione delle grandi comunità di razza nera in America meridionale (Brasile e Caraibi) e

settentrionale (Stati Uniti).

Emancipazione e segregazione alle soglie del mondo contemporaneo

L’importanza dell’esistenza della schiavitù e della servitù non sta solo nelle sue dimensioni

reali. Essa è stata al contempo, in Europa, la pregnante figura simbolica dell’oppressione. Uno dei

motivi portanti dell’ondata di rivoluzioni che sconvolge le monarchie europee intorno alla metà del

Seicento è infatti quello della contrapposizione tra libertà, la «libertà degli antichi», oppressa nelle

età successive, e schiavitù. Lo schiavo diviene così il simbolo del suddito senza diritti e senza

difese, oppresso dal dispotismo assoluto di un signore fattosi tiranno. Si stabilisce così un nesso,

forte e potente, tra la cittadinanza piena, il godimento dei diritti naturali – il diritto alla sicurezza e

al possesso dei beni – prima che politici, e la condizione di libertà.

Nel clima di critica all’assolutismo montante nel corso del XVIII secolo, anche la schiavitù

in quanto tale prende, quindi, a essere contestata. In particolare, durante la seconda metà del

Settecento cresce la protesta contro l’inumanità della tratta transatlantica degli schivi, stipati nelle

stive delle navi come bestie, in catene, che muoiono durante il viaggio in percentuali spaventose, da

parte dei settori più avvertiti e attenti dell’opinione pubblica europea, specie francese e inglese. A

seguito di queste pressioni, nel 1770 viene sancita l’abolizione della schiavitù nei territori

metropolitani di Francia, Gran Bretagna e Portogallo ma non nelle colonie. Bisogna attendere la

Rivoluzione francese per vedere proclamata, con i diritti universali dell’uomo, l’abolizione

generalizzata della schiavitù. Al pari di quest’ultima, anche la servitù della gleba viene ritenuta

sempre più, dall’opinione pubblica europea, una condizione inaccettabile Ciò contribuisce a

spingere lo zar Alessandro II di Russia a proclamare nel 1861 la sua abrogazione. I servi, ora

formalmente liberi, non sono però equiparati giuridicamente alle altre classi sociali e

l’emancipazione non è accompagnata da una distribuzione delle terre in grado di dare loro

autonomia economica.

Un quadro diverso presentano, invece, gli Stati Uniti, dove gli Stati del Sud si rifiutano di

abolire la schiavitù, dato che la loro economia si fonda essenzialmente sul lavoro degli schiavi nelle

piantagioni. Essa vi rimane, così, fiorente sino al 1861, allo scoppio della guerra civile, causata dal

tentativo di alcuni Stati meridionali di proclamare la secessione dall’Unione a seguito dell’elezione

del presidente abolizionista Abraham Lincoln (1861-65).

La sconfitta degli Stati secessionisti porta ad emendamenti nella Costituzione, che

aboliscono la schiavitù (1865) e che riconoscono alla popolazione di colore i diritti di cittadinanza

(1866), pur non comportando tuttavia, parallelamente, un’uguaglianza effettiva tra bianchi e neri.

Al contrario, anche per reazione al rigido controllo militare e amministrativo imposto dagli Stati del

Nord nel periodo della cosiddetta Ricostruzione (1865-77), fioriscono negli Stati del Sud i primi

movimenti razzisti, tra cui il famigerato Ku Klux Klan,, che proclamano la superiorità della razza

bianca, esercitano la violenza attraverso il linciaggio fisico e rivendicano il diritto alla segregazione

razziale, l’idea che i neri debbano vivere in zone separate, a loro concesse, e non possano accedere

se non per lavoro ai luoghi e ai servizi riservati ai bianchi. Su tale impostazione si realizza un

compromesso tra il governo statunitense e le classi dirigenti degli Stati meridionali sconfitti. SI

stabilizza così, in tredici Stati del Sud, il regime segregazionista, destinato a sopravvivere fino alla

metà del XX secolo. Non si tratta solo di due diverse qualità di vita e di due squilibrate tipologie di

servizi sociali ma di una separazione culturale profonda, che punta a negare ai discendenti degli

schiavi neri, i cosiddetti afroamericani, i diritti politici, formalmente garantiti, ma in pratica rifiutati,

e soprattutto l’integrazione sociale. Scuole, trasporti e altri servizi pubblici sono infatti rigidamente

divisi, decretando così l’esistenza di una società con due popolazioni distinte e due diversi livelli di

vita.

Problemi differenti ma non meno complessi pone nel frattempo il rapporto della nazione

statunitense con gli indigeni esistenti nel Nord America prima della colonizzazione europea, i

cosiddetti pellerossa. Soprattutto a seguito della scoperta di importanti giacimenti di oro in

California si scatena, attorno alla metà del XIX secolo, una vera e propria corsa alla colonizzazione

dell’Ovest. L’espansione a Ovest limita fortemente le arre non coltivate da cui traggono

sostentamento, mediante la caccia, le tribù indigene. Respinte dai coloni bianchi in aree sempre più

limitate del territorio, esse vengono in seguito, dal 1850 al 1880, costrette, da una serie di campagne

militari, in zone delimitate, le cosiddette riserve, dove vengono rinchiuse e controllare da

un’apposita amministrazione governativa. La reazione in armi degli indiani dà vita a un’epopea,

quella western, che contribuisce non poco a costruire l’immagine di sé del nuovo popolo

statunitense.

Questi conflitti, relativi agli Stati Uniti, vanno inquadrati nel più generale sommovimento

creato dalle idee promosse dalla Rivoluzione francese. La liberazione dall’oppressione viene infatti

da allora in poi coniugata con l’idea dell’uguaglianza di tutti gli uomini e con il concetto di popolo

nazione. Si creano cioè dei linguaggi, strettamente interconnessi, che consentono di esprimere

l’ansia di liberazione crescente in diverse situazioni di discriminazione e di oppressione razziale,

nazionale, religiosa e sociale.

Un caso esemplare è quello dell’America latina dell’Ottocento. La prima rivolta, insieme

razziale e nazionale, è non casualmente quella degli schiavi neri e mulatti, cioè di razza mista

bianca e nera, di Haiti, che, guidati da Toussaint l’Ouverture, il «giacobino nero», danno vita nel

1804, dopo anni di lotta, alla prima repubblica afroamericana. Nel 1810 inizia in Paraguay,

Messico, Argentina e Venezuela la lotta per l’indipendenza della Spagna, caratterizzata

dall’iniziativa dei creoli, i discendenti dei colonizzatori europei che, essendo nati nelle colonie,

vengono discriminati dal governo nell’accesso alle carriere e alle cariche pubbliche. La reazione

militare della Spagna porta a una radicalizzazione delle posizioni e alla presenza tra gli insorti

anche di neri, indios e meticci, di razza mista bianca e india. Leader rivoluzionari come Simón

Bolívar (1783-1830) si schierano apertamente per l’abolizione della schiavitù e la redistribuzione

delle terre. Nel corso di un decennio l’intera America latina si sottrae al dominio spagnolo, dando

luogo a una serie di Stati indipendenti, mentre il Brasile dichiara a sua volta l’indipendenza dal

Portogallo nel 1822.

La lotta contro l’esclusione sociale

Uno degli aspetti più importanti della storia europea del XIX secolo è lo stretto nesso che si

viene a costituire tra la rivendicazione per l’allargamento dei diritti politici, e cioè essenzialmente,

la richiesta di una Costituzione e della democrazia, e la rivendicazione sociale, cioè la richiesta di

condizioni migliori di vita e di lavoro, da parte delle classi lavoratrici. Queste due problematiche

strettamente interconnesse vengono agitate in un’epoca – l’Ottocento – di affermazione dello Stato

nazione e di rivendicazioni di indipendenza da parte delle nazioni senza Stato. Questione

democratica e questione sociale devono quindi misurarsi e talora scontrarsi con la questione

nazionale.

È in questo intreccio di diritti richiesti e rifiutati, di aspirazioni conclamate e contestate, di

rivendicazioni avanzate e negate che di formano le identità collettive tipiche del mondo moderno:

identità nazionali, anzitutto, spesso connotate fortemente da una religione dominante; di razza,

anche, specie in ragione dell’estendersi della spinta alla colonizzazione da parte delle potenze

europee; identità di classe, soprattutto, a seguito essenzialmente della rivoluzione industriale e della

creazione della nascita del moderno lavoro operaio; identità di genere, infine, a seguito della

crescente consapevolezza, da parte delle donne, della propria condizione di subalternità e di

esclusione da un mondo egemonizzato dagli uomini.

È negli anni Trenta del XIX secolo che la questione dell’allargamento dei diritti di

cittadinanza a fasce sociali sino ad allora escluse si inizia a porre con forza, sia in Francia sia in

Inghilterra. In Francia, a seguito della Rivoluzione di luglio scoppiata a Parigi, le cosiddette «tre

gloriose giornate» del 27, 28 e 29 luglio 1830, il regime prettamente reazionario di Carlo X (182430) viene travolto, dando luogo a una monarchia costituzionale, la Monarchia di luglio. Il nuovo

sovrano, Luigi Filippo d’Orléans (1830-1848), membro di una famiglia che ha parteggiato per la

Rivoluzione, crea un sistema censitario, che si regge sull’appoggio delle classi agiate e possidenti.

Egli deve però fronteggiare un’opposizione democratica e repubblicana che rivendica

l’allargamento delle basi rappresentative del sistema di governo e, concretamente, un’estensione del

diritto di voto. Sono i setaioli di Lione, ribellatisi nel 1831 e poi, di nuovo, nel 1834, a dare avvio a

una tradizione democratico-insurrezionale che coinvolge ampi settori del mondo artigianale e il

nascente mondo operaio degli opifici industriali.

Artigiani e operai si ritrovano da allora in poi più volte fianco a fianco sulle barricate: nella

rivolta che sconvolge Parigi nel 1848, provocando la caduta della Monarchia di luglio e l’avvento

della Seconda Repubblica (1848-1852); e di nuovo nel 1871, quando, a seguito della sconfitta

dell’esercito di Napoleone III da parte delle truppe prussiane e della caduta del Secondo Impero

(1852-70), essi danno vita all’esperienza insurrezionale della Comune, un’autogestione in armi

della municipalità parigina su basi democratico-egualitarie duramente repressa dalla nuova

dirigenza della nascente Terza repubblica. Li muove l’esperienza decisiva della Rivoluzione

francese e l’allargamento straordinario della discussione politica che essa ha provocato.

Il coinvolgimento di ampi strati della popolazione in comitati, sezioni, club, e la

politicizzazione delle organizzazioni di mestiere e di quartiere ha creato una forte e diffusa

aspirazione democratica, rivendicata da gente per cui l’uguaglianza non è più un mito ed è divenuta,

almeno per una fase, una pratica politica; gente per cui il diritto di espressione, di parola, di

riunione ha smesso di essere una teorica possibilità a disposizione di ristrette élites ed è divenuta

consuetudine. Pur sconfitta, la Rivoluzione ha trasmesso un’eredità di partecipazione e di

solidarietà, alimentata nelle società di mutuo soccorso e nelle associazioni democratiche e

socialiste.

Anche in Inghilterra, negli stessi anni, il mondo del lavoro è in fermento. Qui, prima di ogni

altro paese la rivoluzione industriale ha creato le basi materiali per una presa di coscienza di una

condizione di classe, accomunando masse di individui di diversa provenienza in immensi opifici

dove, insieme a una vita di lavoro in comune, maturano sentimenti di fratellanza e la coscienza di

comuni interessi. L’opinione pubblica inglese è resa sensibile da un fiorire di organizzazioni

filantropiche sulle sofferenze e le condizioni di vita spesso disumane dei moderni «schiavi delle

macchine», i lavoratori dell’industria. Sono però gli stessi operai a prendere l’iniziativa di difendere

i propri diritti, costituendo le prime organizzazioni sindacali. L’arma che essi si danno, assieme alle

forme del mutuo soccorso, è essenzialmente quella dello sciopero. Attraverso questo strumento si

può bloccare la produzione, mettendo il proprietario degli impianti in difficoltà e inducendolo così a

un innalzamento dei salari o a una riduzione dell’orario di lavoro.

Ciò che rende la protesta operaia particolarmente pericolosa agli occhi delle classi dirigenti,

e perciò suscettibile di repressione violenta, è il fatto che sin dall’inizio essa mescola le

rivendicazioni più tipicamente salariali, volte a un miglioramento delle condizioni di lavoro, a

richieste di carattere politico, incentrate su due assi: in primo luogo la rivendicazione al diritto di

riunione, di associazione, di comizio e di sciopero, in breve, alla possibilità di far politica non come

individui ma come gruppo sociale, come classe; in secondo luogo, la denuncia dell’esclusione dalla

rappresentanza politica attraverso il voto, riservato solo ai benestanti e possidenti.

Richieste come quella del suffragio universale, avanzata in Inghilterra nel 1836 dalla Carta

del popolo, non sono accolte; ma con il tempo il sistema elettorale si viene gradualmente

allargando, prima nel 1867 e poi nel 1884-85, includendo alla fine tutti i maschi adulti dotati di

reddito minimo. Allo stesso tempo, dopo il 1872, il voto, che prima era palese, espresso in modo

manifesto, diviene segreto, tutelando così le rivendicazioni politiche dei più deboli e indifesi. Anche

in altri paesi il sistema censitario viene gradatamente abbandonato in favore del suffragio universale

maschile. In Italia, ad esempio, dopo un allargamento del censo nel 1882, vi si arriva nel 1912.

Il progressivo allargamento del suffragio maschile pone in evidenza l’esclusione del voto

delle donne. Già durante la Rivoluzione francese la questione era stata posta da Marie-Olympe de

Gouges (1748-93), che aveva inviato petizioni all’Assemblea costituente per promuovere

l’estensione alle donne del voto e la promulgazione di una Dichiarazione dei diritti della donna e

della cittadina. L’attivismo della de Gouges era stato però visto con sospetto dalla dirigenza

giacobina, che non aveva esitato a processarla, accusandola di attività controrivoluzionaria, e a

condannarla alla ghigliottina.

La difficoltà delle donne a far valere l’idea di una parità dei diritti civili con gli uomini è

mostrata da un altro episodio, meno tragico del precedente ma non meno paradossale. Quando nel

1840 si riunisce a Londra il congresso antischiavistico mondiale, due intellettuali americane,

Lucretia Mott ed Elizabeth Cady Stanton non vengono ammesse ai lavori in quanto donne. Mott e

Stanton non si perdono d’animo e otto anni dopo organizzano la Convenzione di Seneca Falls, che

può essere considerata l’atto di nascita del movimento per l’eguaglianza tra i sessi. Le partecipanti a

quell’assiste denunciano il controllo maschile sulle proprie scelte e chiedono per le donne la parità

civile con gli uomini e l’emancipazione giuridica ed economica.

Il movimento per il voto alle donne, detto suffragista, è molto forte tanto negli Stati Uniti

quanto in Inghilterra. Le attiviste del movimento femminile, dette suffragette, organizzano

agitazioni, comizi, scioperi della fame, subendo arresti e condanne, e influenzando

progressivamente la pubblica opinione. In conseguenza di ciò, le donne inglesi ottengono il diritto

di voto nel 1918, quelle americane nel 1920. Prima di loro, tuttavia, prima nazione al mondo,

l’Australia, un’ex colonia britannica, riconosce alle proprie donne il voto nel 1903, appena ottenuta

l’indipendenza.

Il rosso e il nero

Nella seconda metà del XIX secolo il movimento operaio comincia a dotarsi di strutture

stabili di organizzazione, di forme di coordinamento internazionale e di un’ideologia unificante,

quella del socialismo. Tra le varie forme di socialismo si impongono con il tempo le idee di Karl

Marx, che fanno della rivendicazione democratica e sociale il volano di un profondo mutamento,

destinato a cambiare completamente il colto della società attraverso la socializzazione dei mezzi di

produzione, una profonda trasformazione in senso egualitario delle strutture sociali e delle norme

giuridiche, una radicale democratizzazione della vita associata.

Tale mutamento viene rimandato a un futuro indeterminato, al momento della presa del

potere delle masse popolari attraverso un’insurrezione generale, la rivoluzione, che spazzerà via le

resistenze borghesi alla costruzione della società socialista. Questa rivoluzione futura si nutre

essenzialmente di storia e cioè di ricordi mitizzati delle rivoluzioni passate: proprio come durante la

Rivoluzione francese la borghesia ha scalzato la prepotenza aristocratica, così la rivoluzione

proletaria frantumerà l’egemonia borghese.

L’enorme successo degli ideali socialisti nel secondo Ottocento è dovuto alla capacità del

marxismo di divenire una dottrina che sostiene la liberazione degli esclusi e degli emarginati, delle

enormi masse operaie urbanizzate, degli intellettuali a disagio per il piatto conformismo di gran

parte delle classi dirigenti, di una parte significativa dei contadini poveri e senza terra. Soprattutto,

il marxismo, collegandosi alle più influenti e prestigiose correnti intellettuali del tempo, si propone

come un’interpretazione scientifica della storia e della società contrapponendosi al socialismo

utopistico del primo Ottocento.

La potente analisi economica marxiana delle trasformazioni sociali indotte dall’avvento

della società capitalistica offre una forte base a questa presunzione di lettura oggettiva

dell’evoluzione storica e all’illusione che ne deriva di porsi in qualche modo dalla parte di

trasformazioni già segnate, di un corso di cose nelle grandi linee prevedibile, e di interpretare e

utilizzare a proprio vantaggio le leggi della storia. Soprattutto, il poter avanzare una lettura della

storia universale basata sul concetto di classe, consente all’ideologia marxista di proporsi come

veicolo di fratellanza dei popoli, di un universalismo proletario che invita gli oppressi a unirsi e a

battersi per la costruzione di un mondo migliore.

Non vi è mai stata, prima del socialismo marxista, alcuna ideologia, se non di natura

religiosa, in grado di muovere così potentemente enormi masse di persone. Come nel caso delle

religioni, anche il socialismo propone una trasformazione collettiva veicolata da una fede salvifica,

e come le religioni indica la via della salvezza in un percorso collettivo, comunitario. Il socialismo

che sarebbe venuto avrebbe sanato i più dolorosi mali scoiali, estirpando definitivamente

l’oppressione, la sopraffazione dell’uomo sull’uomo, lo sfruttamento del lavoro altrui e il

dispotismo. Al posto di una società ingiusta, nutrita di disparità e di disuguaglianze, si sarebbe

realizzata una società in cui a ciascuno sarebbe toccato contribuire al bene collettivo a seconda delle

sue possibilità e in cui a ciascuno sarebbe stato dato secondo il suo bisogno.

In attesa di questo radicale cambiamento, tuttavia, i movimenti socialisti si organizzano in

strutture di partito nazionali che si muovono nel solco delle tradizioni solidaristiche del movimento

operaio, organizzando una rete di società di mutuo soccorso, costruendo e difendendo le

organizzazioni sindacali, lottando per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di salario,

battendosi per l’allargamento della democrazia e l’estensione a tutti i cittadini dei diritti politici. Il

modello di organizzazione socialista, i riti, i canti, i colori – l’uso del colore rosso come simbolo di

lotta, della falce e martello incrociati come emblema dell’unione di operai e contadini – replicati in

tutto il mondo in infinite varianti, danno l’illusione del superamento delle barriere nazionali entro

un nuovo orizzonte internazionale.

L’internazionalismo socialista, la costruzione di un sentimento di solidarietà che oltrepassa i

confini nazionali suscita, insieme a entusiastiche adesioni, profonde avversioni nei settori sociali

più tradizionalisti e retrogradi, legati al tradizionalismo cattolico e al legittimismo monarchico che

si era illuso, nell’età della Restaurazione, di poter annullare le conquiste della Rivoluzione francese.

A fianco di quegli strati sociali che avversano il socialismo vedendo in esso l’avvento di un

movimento ateo, sovvertitore dell’ordine sociale voluto da Dio, sorgono tuttavia nuovi gruppi

sociali che si identificano con nuove concezioni, il cui punto di partenza è costituito dal moderno

concetto di nazione e dall’ideologia del razzismo.

Il razzismo trova una sua prima enunciazione teorica nell’opera dell’intellettuale francese

Joseph Arthur Gobineau (1816-1882) che, nel suo Saggio sull’ineguaglianza delle razze umane, per

primo teorizza la discendenza della razza bianca dall’antica popolazione ariana, la sua superiorità

rispetto alla razza gialla e a quella nera, l’importanza della purezza razziale per mantenere le virtù

caratteriali connaturate al sangue. Il nazionalismo crescente nel corso del XIX secolo, esacerbato,

tra l’altro, in Francia, dalla sconfitta militare subita a opera dei prussiani nel 1870-71, costituisce un

terreno fertile per la diffusione di queste idee, che si pongono in diretto antagonismo con

l’universalismo e l’internazionalismo tipici del movimento socialista. Occasione dello scontro è, in

Francia come altrove, la presenza di un gruppo che racchiude tutti gli elementi per suscitare

l’avversione delle forze reazionarie: gli ebrei. Questi ultimi presentano molteplici requisiti di

«diversità»: in non appartenere al cristianesimo, e anzi l’essere da sempre accusati di aver causato

la morte di Gesù Cristo; il mantenimento di un’identità a parte, mai assimilata integralmente in

alcuna cultura nazionale; la forte coesione internazionale delle varie comunità sparse in tutto il

mondo: la condizione sociale abbiente, ma soggetta al marchio d’infamia di essere fondata sulla

pratica dell’usura, attività parassitaria che sfrutta il lavoro altrui.

Non è perciò un caso se il più importante conflitto politico che vede contrapposte, durante la

Francia della Terza Repubblica, forze democratiche e socialiste alla destra clericale, reazionaria e

militarista, ha come protagonista un ebreo, il capitano Alfred Dreyfus, condannato ingiustamente

nel 1894 da un tribunale militare alla deportazione a vita per aver divulgato segreti militari. Nuove

prove che evidenziano l’infondatezza delle accuse a Dreyfus vengono accantonate e si arriva a

falsificare dei documenti pur di provarne la colpevolezza. La sinistra socialista, radicale e

democratica, attiva una possente mobilitazione a favore di Dreyfus: celebre l’articolo dello scrittore

Emile Zola dal titolo J’accuse, io accuso. Su un fronte contrario si raccoglie la Francia razzista,

xenofoba e nazionalista. Dreyfus, alla fine, molti anni dopo, nel 1906, è scagionato e reintegrato nel

suo grado ma la sua vicenda evidenzia anche agli occhi dei contemporanei in modo eloquente la

contrapposizione che è destinata ad aprirsi nel cuore dell’Europa.

La nuova ideologia razzista trova in Germania il terreno più propizio alla sua diffusione. Qui

essa si lega a una lettura biologica della società influenzata dalle teorie dell’evoluzione di Charles

Darwin; qui si diffonde l’idea di affidare alla scienza il compito di proteggere la razza dalla sua

possibile degenerazione; qui l’idea della razza si fonde con una mitologia delle origini ariane del

popolo tedesco e del suo «storico» compito. Dopo la sconfitta nella Prima guerra mondiale,

l’ideologia razzista trova nel sentimento nazionalistico ferito un potente alleato, e nuovi adepti nei

reduci tornati dal fronte, nei disoccupati creati dalla crisi economica postbellica, nei ceti che si

sentono minacciati dalla crescente forza del movimento operaio. L’antisemitismo diviene, per

questi settori sociali, un vero e proprio collante. Gli ebrei, immaginati come i tessitori di una

congiura internazionale ai danni della razza ariana, e dipinti come i recipienti immondi di tutti i vizi

sociali più detestabili, divengono i facili bersagli del nuovo razzismo, diffusosi a macchia d’olio in

tutto l’Est europeo.

Per concludere

La prima e per molto tempo l’unica rivoluzione vincente socialista e proletaria si verifica in

Russia. Il partito bolscevico che la realizza sotto la guida di Nikolai Lenin (1870-1924) si distacca

però molto rispetto alla tradizione socialista. Con il suo successore, Josif Stalin (1879-1953) il

partito dà vita, infatti, a una vera e propria dittatura che porta all’abolizione delle fondamentali

libertà civili. Nel frattempo, in Germania, sfruttando la crescente paura del movimento comunista

internazionale, il Partito nazionalista tedesco dei lavoratori, fondato da Adolf Hitler (1889-1945)

riesce a raccogliere circa un terzo dei consensi elettorali. L’ideologia nazista costituisce una ripresa

organica delle precedenti teorie razziste e antisemite, riorganizzate e inquadrate nell’aspirazione a

una società totalmente purificata da un punto di vista razziale, il Terzo Reich, capace di risollevare

finalmente l’orgoglio mortificato del popolo tedesco. Il partito nazista, che per certi aspetti mima il

modello socialista nelle strutture organizzative, in certe forme rituali e nell’uso del colore – in

questo caso il nero, simbolo di volontà di lotta fino alla morte, per altri aspetti è un partito

completamente nuovo, con la sua struttura militaresca e rigidamente gerarchica, l’esaltazione del

capo carismatico, il Führer, il culto della violenza assiduamente praticata contro ebrei, sindacalisti,

socialisti. In parte questi tratti sono ripresi dall’esperienza del fascismo, il regime autoritario creato

da Benito Mussolini (1883-1945) in Italia nel 1921, caratterizzato dall’annullamento delle più

elementari garanzie democratiche come la libertà di riunione e di associazione, dal controllo

poliziesco sulla stampa e sull’informazione, dalla persecuzione degli avversari politici, dalla

riproposizione continua di una retorica nazionalistica e guerrafondaia.

Il disprezzo per i diritti umani e le pratiche collettive di violenza caratterizzano anche il

regime nazista che, divenuto anch’esso regime nel 1933, si dedica come il fascismo alla

cancellazione di ogni libertà e all’indottrinamento del popolo tedesco attraverso la propaganda e un

fitto e ben organizzato reticolo associativo. La novità nazista rispetto al fascismo è data dalla

radicalità del progetto di rinnovamento della società tedesca e dalla forza dell’ideologia razzista,

che costituisce il vero e proprio nocciolo duro del regime hitleriano. Durante la Seconda guerra

mondiale, con l’espansione in Europa orientale e l’occupazione di territori abitati da milioni di

ebrei, i nazisti costruiscono una gigantesca macchina organizzativa per la deportazione di massa

degli ebrei, insieme ad altri gruppi discriminati come gli zingari, gli omosessuali, i disabili e gli

oppositori politici. Gran parte di essi viene raccolta in campi di concentramento, i lager, e obbligata

a lavori forzati in condizioni di estrema sofferenza. Più tardi, nel 1942, i lager vengono attrezzati

con camere a gas, che consentono di uccidere gli ebrei deportati da tutt’Europa secondo un lucido

piano di annientamento, la soluzione finale, che prevede l’eliminazione totale del popolo ebraico. Si

calcola che un numero tra cinque e sei milioni di ebrei muoiono sterminati nei campi di

concentramento.

Negli anni Trenta, quindi, ideologie molto diverse producono effetti simili, cancellando

completamente i diritti civili che la tradizione occidentale aveva faticosamente conquistato. Milioni

di persone sono schiavizzate e messe a morte senza processo, senza le più elementari garanzie. Se

nel caso dell’ideologia nazista tale conclusione appare come la conseguenza della prospettiva

razzista che la anima, lo stalinismo, il «socialismo realizzato», appare un risultato mostruoso se

paragonato al sogno di una società più giusta per cui milioni di persone avevano lottato e in cui

avevano creduto.

Con la vittoria delle forze alleate nella Seconda guerra mondiale si creano di nuovo le

condizioni per una ripresa delle lotte per i diritti civili. Tuttavia, ciò vale solo per il mondo

occidentale. In molti altri casi, invece, le conquiste democratiche sono viste dai paesi del Terzo

mondo come espressione di una cultura dominante e irrispettosa delle tradizioni culturali «altre»,

alimentando reazioni di fondamentalismo sempre più esasperate.