Debito pubblico, la vera storia

La storia del debito pubblico in oltre 130 anni di capitalismo. Una storia radicalmente diversa

dalla menzognera vulgata che attribuisce all'eccesso di welfare la crisi dei bilanci. Lo Stato

sociale non c’entra niente

La storia vera del debito pubblico in oltre 130 anni di capitalismo narrata da un grafico, tratto

dall’outlook di aprile 2013 del Fondo monetario internazionale. Una storia radicalmente diversa

dalla menzognera vulgata che attribuisce all’eccesso di welfare la crisi dei bilanci pubblici. La

prima considerazione che si può fare è che il debito pubblico è sempre esistito, può attestarsi a

un livello “normale” o “eccessivo”, ma è sempre esistito. Ciò, di per sé, demistifica l’idea che la

virtù consista in un bilancio in pareggio e l’ineffabile decisione recentemente imposta

dall’Unione europea di rendere virtuose le Costituzioni dei paesi aderenti fissando in esse la

regola del pareggio.

L’articolo 81 della nostra Costituzione prevede che leggi che comportano una spesa

debbano “... indicare i mezzi per farvi fronte”: il mezzo può essere anche l’indebitamento e non

è detto che i costituenti fossero così sprovveduti da ignorare la funzione del debito pubblico.

Proviamo ora a leggere il grafico. A partire dal 1880 il livello del debito oscilla per oltre tre

decenni intorno al 40 per cento del prodotto lordo. Si impenna con la prima guerra mondiale,

raggiungendo l’80 per cento del prodotto lordo, e alla fine di essa comincia a scendere, ma

subito ritorna al livello massimo in seguito all’esplosione della crisi degli anni trenta; da quel

livello parte la successiva impennata dovuta alla seconda guerra mondiale, in seguito alla quale

il debito pubblico raggiunge circa il 120 per cento del Pil.

Vale la pena di ricordare che questa è una media dei paesi avanzati, per i paesi direttamente

coinvolti nelle due guerre, per quelli europei in particolare, nel 1945 il livello del debito era ben

oltre il 200 per cento del Pil. Dopo la guerra e per i “trenta anni gloriosi” inizia una forte

riduzione del debito pubblico, che arriva fino al 30 per cento circa del Pil nella media, ma a

partire dal 1975 inizia un’irresistibile ascesa che lo porta vicino al livello raggiunto dopo due

guerre mondiali, al 105 per cento del Pil e dura ancora. La constatazione più semplice è che

storicamente le guerre sono causa di formazione di eccessi di debito pubblico.

Ciò che più intriga, tuttavia, è costatare la rapidità e la dimensione della riduzione del debito

che si realizza nei trent’anni successivi alla seconda guerra, gli anni di Bretton Woods, e la

successiva ininterrotta risalita che dura ormai da circa quarant’anni, che in larghissima misura

corrispondono agli anni dell’egemonia liberista. Ed è la prima volta nella storia del capitalismo

che una crescita così forte e così duratura del debito pubblico avviene in periodo di pace e,

paradossalmente, questa dilatazione si è verificata mentre si affermava la tesi dello “Stato

minimo”.

Alla base della formidabile discesa del rapporto debito-Pil del dopoguerra vi è la forte

immissione di denaro da parte delle Banche centrali e, nella fase della ricostruzione, anche da

parte del Piano Marshall; tutto ciò dette una forte spinta alla domanda e produsse anche una

forte inflazione. La crescita sostenuta del prodotto che ne derivò, insieme alla svalutazione del

debito derivante dall’inflazione, ridusse drasticamente il peso del debito sul prodotto lordo. Tale

riduzione durò ben oltre la fase della ricostruzione, nonostante quelli fossero gli anni nei quali

nella generalità dei paesi avanzati furono sviluppate le strutture portanti del Welfare State. Il

modello distributivo delineatosi in seguito all’affermarsi di politiche riformiste risultò

perfettamente funzionale al tipo di sviluppo di quella fase: la crescita sistematica delle

retribuzioni reali in linea con la crescita della produttività finanziò la diffusione in tutti i paesi

avanzati dei consumi di massa, mentre la crescita, attraverso l’adozione di sistemi fiscali

fortemente progressivi, della quota di reddito assegnata ai bilanci pubblici, finanziava la

creazione dello Stato sociale e riduceva ulteriormente le disuguaglianze.

Ne risultò una crescita economica ininterrotta per trent’anni, priva di crisi finanziarie, e senza

che né debito pubblico, né debito delle famiglie aumentassero rispetto al prodotto lordo. Le crisi

finanziarie sono tornate con l’affermarsi dell’ideologia e delle politiche liberiste: a partire dagli

anni ottanta ce ne sono state cinque di portata mondiale. Le retribuzioni sono rimaste

sostanzialmente ferme e le disuguaglianze sono aumentate e poiché ciò è avvenuto nel

contesto di un modello di crescita di tipo consumistico, la conseguenza è stata una forte

crescita del debito delle famiglie. Ma cresce ininterrottamente anche il debito pubblico.

Il primo scatto in alto si verificò alla metà degli anni settanta in seguito alla crisi petrolifera,

in quanto i governi aumentarono la spesa pubblica per contrastare l’effetto deflazionista della

quintuplicazione repentina del prezzo del petrolio. Ma continuò ininterrottamente nei decenni

successivi. Questo in quanto si affermò un’ideologia, sostenuta colpevolmente anche dalle

Banche centrali, per la quale riducendo la pressione fiscale la crescita economica aumenta.

Tutto ciò in barba all’esperienza che dimostrava il contrario: i paesi europei con le migliori

performance economiche, i paesi scandinavi, sono quelli con la pressione fiscale più alta e gli

stessi Stati Uniti hanno avuto la migliore performance negli anni di Clinton, con una politica

fiscale rigorosa al punto da portare in attivo il bilancio pubblico.

Il balzo finale nel rapporto debito pubblico-Pil si è verificato comunque negli anni 2000,

prima in seguito alla scoppio della bolla tecnologica e successivamente, e soprattutto, a quello

della crisi in corso, in quanto si è deciso di salvare le banche con i bilanci pubblici e gli Stati

hanno dovuto contrastare le spinte recessive provenienti dalla crisi finanziaria. L’adozione a

partire dal 2010 delle politiche di austerità, non ha arrestato la crescita del rapporto debito-Pil, in

quanto sta provocando la caduta del Pil. In conclusione, se si considera l’andamento

complessivo e si tralasciano i casi particolari, la formazione di eccessi di indebitamento pubblico

nell’epoca del capitalismo è dovuta storicamente alle guerre, alle crisi economiche e finanziarie

e all’affermazione di ideologie liberiste.

Lo Stato sociale non c’entra niente. Non per dire che non vi siano problemi di efficienza e,

soprattutto, problemi derivanti dai mutamenti demografici. Essi, tuttavia, vanno affrontati con

politiche che tengano presenti tutte le variabili in gioco: l’immigrazione, l’aumento della

produttività in genere e in particolare nella produzione di beni pubblici, la conformazione dei

sistemi fiscali. Quanto al bilancio pubblico e a un uso razionale del debito pubblico apparirebbe

di semplice buon senso una regola che stabilisse che tutte le spese per il funzionamento dello

Stato a tutti i livelli debbano essere finanziate rigorosamente con entrate fiscali; le spese per

investimenti pubblici possano essere finanziate con debito contratto a prezzi di mercato; le

spese per sostenere la domanda e rilanciare l’economia in recessione possano essere

finanziate dalla Banca centrale a costo zero.

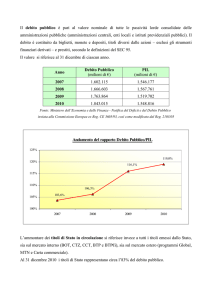

Conti pubblici: il problema è la crescita

Dal 2008 a oggi, a rendere il debito un dato sempre più allarmante è stata la flessione del Pil:

quasi nove punti in sei anni. E così il rapporto tra debito e Pil è arrivato dal 103 per cento del

2007 al 130 e oltre del 2013

Il debito pubblico italiano, a maggio 2013, raggiunge quota 2.074 miliardi di euro. Secondo i dati

della Banca d’Italia, il nuovo picco conseguito deve essere attribuito principalmente a esigenze

di liquidità del Tesoro – legate, peraltro, anche al pagamento dei debiti della pubblica

amministrazione – e al fabbisogno finanziario dello Stato, a cui si aggiunge una quota

relativamente contenuta di contributo dell’Italia al sostegno dei paesi Euro in difficoltà (tramite

gli ormai noti fondi Efsf e Esm). Quali sono le implicazioni del nuovo record del debito pubblico

italiano? Nessuna. Per meglio dire, nessuna in più rispetto ad aprile 2013, o a ottobre 2012,

quando per la prima volta il debito ha sforato quota 2.000 miliardi di euro.

Dal 2008 a oggi, a rendere il livello del debito un dato sempre più allarmante, in realtà, è stata la

continua flessione del Pil, su cui si misura appunto la sostenibilità dell’aggregato in percentuale:

il ritmo con cui lievita il debito pubblico italiano, in termini nominali, nella crisi appare più

rilevante a causa dei quasi 9 punti di crescita perduta in 6 anni, che contribuiscono a portare il

debito pubblico cumulato in rapporto al Pil dal 103,6 per cento del 2007 a oltre il 130 per cento

nell’anno in corso.

In effetti, il vero problema riguarda l’impegno dettato dai trattati europei, dal Six Pack e dal

Fiscal Compact, a ridurre il debito italiano ogni anno di un ventesimo della differenza tra il

valore effettivo e la fatidica soglia del 60 per cento del Pil; perché non solo significa continuare

a trattenere risorse utili a politiche espansive nell’affannosa ricerca dell’avanzo primario, ma

anche rispondere al vincolo del deficit pubblico al 3 per cento del Pil (che praticamente solo

Italia e Germania hanno rispettato nel 2012), in cui restano possibili solo manovre a saldo zero

nel 2013 e ben pochi margini di intervento nel 2014 (dati dall’eventuale differenza tra deficit

tendenziale e vincolo del 3 per cento: circa mezzo punto di Pil, non più di 8 miliardi di euro) per

uscire dalla spirale recessiva.

Il paradosso è che lo stock del debito italiano risultava molto elevato già prima del 2008,

rendendo pertanto il nostro paese più esposto ai venti speculativi, che però, nella fase iniziale

della crisi europea, hanno iniziato a soffiare più forte sui debiti sovrani, i cui debiti pubblici prima

della recessione erano inferiori e che, però, negli ultimi anni, sono cresciuti molto di più di quello

italiano, correndo così molti più rischi di insolvenza e di default. Basti osservare che lo stock di

debito pubblico dell’Italia nel 2012 (circa 1.989 miliardi di euro) è poco inferiore a quello della

Germania (circa 2.166 miliardi) e poco superiore a quello della Francia (1.834 miliardi).

Diversi studi eterodossi, tra l’altro, mostrano come il nostro debito pubblico “implicito” (calcolato

come proiezione degli impegni già presi dallo Stato per i prossimi decenni) risulti inferiore a

quello di tutti i paesi dell’Eurozona, Germania inclusa. Resta il problema del costo di un debito

così elevato – gli interessi passivi, pari nel 2012 al 5,5 per cento del Pil, e cioè a 86,7 miliardi di

euro –, che però verrebbe ridimensionato se il tasso di crescita del Pil crescesse in misura

superiore del tasso di interesse dei titoli di Stato, portando l’economia italiana verso uno steady

state (“stato stazionario”, fase stabile del ciclo economico fuori dalla crisi). In linea generale,

infatti, la sostenibilità del debito pubblico dipende molto di più da buone prospettive di crescita e

di sviluppo dell’economia nel lungo periodo, che – come dimostrano tutti i dati e le ricerche sui

flussi di capitale – attraggono investimenti diretti, soprattutto esteri, di qualsiasi “fiducia”

ricercata con il rigore dei conti pubblici. La sostenibilità di un debito, poi, è dettata dalla qualità e

dalla quantità del risparmio nazionale, oltre che dai margini di politica monetaria in grado di

garantire il portafoglio dei titoli sovrani (vale per tutti l’esempio del Giappone, con un debito

sostenibile anche al 236 per cento, grazie all’incidenza preponderante di creditori nazionali e, di

recente, a una svalutazione monetaria senza precedenti).

In altre parole, la litania sull’eredità del debito a carico delle generazioni successive dovrebbe

concentrarsi più sul trasferimento dell’onere dell’aggiustamento dovuto all’aumento diffuso della

pressione fiscale e agli ingiustificati tagli – lineari e non – della spesa primaria, centrale e locale,

che a livello pro-capite è scesa sotto la media tedesca, francese e dell’area Euro. Nel

complesso, i tagli alla spesa pubblica ridimensionano la domanda interna, il lavoro, i salari

pubblici, i servizi e il welfare per oltre 130 miliardi dal 2008 al 2015 (secondo l’attuale

programmazione finanziaria). Stessa cifra del gettito che viene evaso ed eluso al fisco, ogni

anno.

Ciò contribuisce a spiegare il fallimento dell’austerità perseguita dal governo Monti, che, proprio

per disincentivare gli attacchi speculativi, sulla base dell’idea che fosse il debito a causare il

rallentamento della crescita – in teoria e senza ingenuità –, ha ridotto la spesa pubblica e

aumentato l’imposizione fiscale in modo generalizzato e iniquo, causando una maggiore

intensità depressiva, con il risultato di incrementare di 7 punti percentuali in un anno il rapporto

debito-Pil. Eppure, ogni economista sa che il debito di uno Stato non è come il debito di una

famiglia o di un’impresa, che comunque, prima di cederlo o estinguerlo, ne calcolano i margini

temporali di utilizzo come leva finanziaria per acquisti e investimenti.

D’altra parte, a decretare che la teoria dell’austerità espansiva non funzionasse, era già giunto

persino il Fmi, con la recente pubblicazione del capo economista Blanchard, affiancato da

Leigh, in cui si ammette di aver sbagliato i “moltiplicatori fiscali” e, di conseguenza, i calcoli e le

simulazioni sulle cosiddette riforme strutturali, sulla sostenibilità dei conti pubblici e sui

potenziali vantaggi di lungo periodo anche per la crescita, sottovalutando l’impatto negativo

dell’austerità sulle economie mature. Allo stato attuale delle conoscenze, inoltre, non esiste

alcun criterio scientifico per definire il limite di sostenibilità del debito.

A ricordarlo, qualche settimana fa, sono stati tre ricercatori del Mit (Herndon, Ash e Pollin), che,

rimarcando gli errori di calcolo della ricerca di Reinhart e Rogoff, tra i più citati negli ultimi anni

proprio per aver cercato di evidenziare empiricamente l’esistenza di una correlazione tra alto

rapporto del debito pubblico e bassa crescita, hanno dimostrato come non esista una vera

discontinuità o “punto di non ritorno” attorno al 90 per cento di rapporto debito pubblico- Pil oltre

il quale la crescita si arresti.

Al contrario, tutti gli ultimi studi intrapresi proprio a seguito del dibattito acceso dal Mit, mostrano

che è molto più probabile che sia la bassa crescita a causare debiti pubblici elevati, non il

contrario e, anzi, che la bassa crescita sia precedente l’espansione del debito pubblico e non

successiva. Motivo in più per considerare inutile e rischiosa l’idea del ministro dell’Economia

Saccomanni di utilizzare le partecipazioni azionarie dello Stato per ridurre il debito pubblico,

vendendole direttamente, oppure usandole come collaterali (a garanzia) di nuove emissioni

obbligazionarie. In questo modo si rischia di sprecare delle importanti opportunità di politica

industriale – e, perciò, di maggior ritorno economico – derivanti da un intelligente utilizzo delle

grandi imprese a partecipazione statale, diretta, indiretta o tramite la Cassa depositi e prestiti

(Fs, Poste, Anas, Sogin, Fintecna, Sace, Fincantieri, Eni, Enel, Finmeccanica, Terna, Snam

ecc.).