Renzo Vespignani

TRA DUE GUERRE

ADAC

Edizioni

Renzo Vespignani

TRA DUE GUERRE

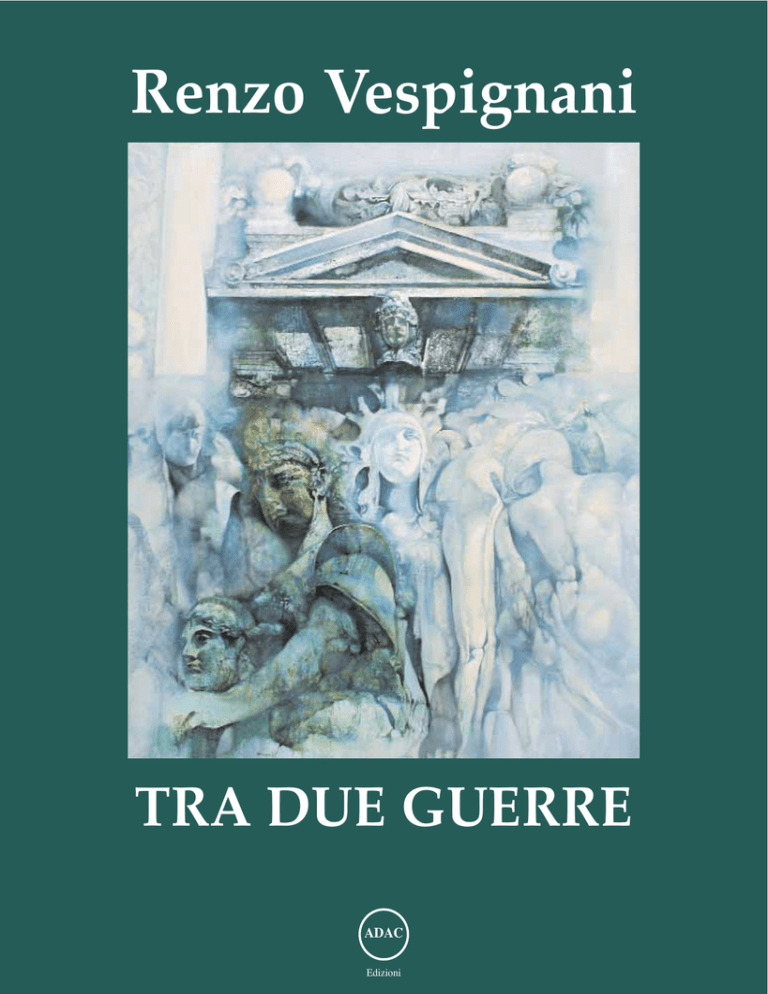

in copertina:

Renzo Vespignani

I volti della patria, 1975

Fotografie:

Ut Orpheus Edizioni S.r.l.

Progetto grafico e impaginazione:

Micaela Bonavia

Renzo Vespignani

Tra due guerre

Massa, Palazzo Ducale, 25 aprile - 2 giugno 2006

Esposizione a cura di Massimo Bertozzi

Conferenza inaugurale di Philippe Daverio

Provincia di Massa-Carrara

Presidente

Osvaldo Angeli

Assessore alle Politiche Culturali

Lara Venè

Comune di Massa

Sindaco

Fabrizio Neri

Vice Sindaco, delegato

alla Memoria e alla Resistenza

Stefano Alberti

Associazione

Diffusione Arte Cultura

Presidente

Adriano Primo Baldi

Consiglieri

Noris Amadelli

Ardilio Cianassi

Ione Mantovani

Piero Selmi

Coordinatrice

Rina Cianassi

Relazioni esterne

Giuseppe Stafforini

Archivio Luporini

Annalisa Pedrazzi

Grafica e uff. Roma

Micaela Bonavia

Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara

Presidente

Alberto Pincione

ANPI - Sezione Provinciale

di Massa

Presidente

Ermenegildo Della Bianchina

Collaboratori

Enrico Bellei

Laura Fasolo

Mara Gozzoli

Alfredo Guidi

Giovanni Lodi

Cristina Margeri

Giulia Redaelli

Sebbene siano passati trent’anni da quando Renzo Vespignani realizzò la mostra Tra due guerre,

che siamo lieti di ospitare al Palazzo Ducale di Massa, e ulteriori trent’anni ci separino dalla

fine della guerra e dalla caduta del fascismo, gli orrori che qui vediamo dipinti non smettono

di suscitare la nostra commozione per quello che è stato e di rafforzare il nostro impegno affinché tutto questo non si ripeta.

Quando ogni anno celebriamo, nel mese di aprile, la Festa della Liberazione, non possiamo

infatti dimenticare che la primavera del 1945 arrivò dopo un inverno durato più di vent’anni,

e non possiamo fingere di non sapere come quell’inverno, iniziato nell’ottobre del 1922, si era

manifestato e poi concretizzato.

Non possiamo dimenticare cioè quella lunga stagione di aggressioni alla democrazia e alla

convivenza civile, in cui alla lotta politica e al confronto delle idee si sostituì la pratica della

violenza, l’intimidazione dell’avversario, l’assalto alle sedi di organizzazione e di discussione

politica, la distruzione degli organi di informazione.

Ricordare tutto ciò è non solo utile, ma anche doveroso, dal momento che troppo vediamo riaffiorare, nel confronto politico quotidiano, il germe dell’intimidazione e della prevaricazione,

mentre dovrebbe essere chiaro per tutti che la libera espressione del pensiero è un connotato

irrinunciabile della democrazia, e non può in nessun caso prescindere dal rispetto, civile oltreché politico, dell’avversario.

La mostra di Vespignani, che così bene denuncia la ferocia ma anche la stupidità della guerra,

aveva rappresentato trent’anni fa una preciso richiamo a non dimenticare e a non rimuovere la

vergogna che ogni uomo non può non sentire per tutti i massacri perpetrati in nome di una

pretesa superiorità, di razza, di religione, di cultura.

Riproposta oggi vuole essere una risposta alle tante pretese revisioniste, che vorrebbero

riscrivere la storia per cancellare colpe e responsabilità, e perfino negare che tutto questo sia

veramente successo. Siamo infatti convinti che l’esigenza, giusta e doverosa, di riconsiderare

con animo più distaccato i tragici avvenimenti che hanno segnato la lotta per la libertà e la

democrazia, non possa davvero spingersi fino al punto di falsare il giudizio storico, morale

e politico su quello che fu, da qualunque punto di vista lo si guardi, un conflitto fra umanità

e barbarie.

La mostra è così un omaggio a tutte le vittime di quell’immane catastrofe e un riconoscimento

alla memoria di quanti, istituzioni e associazioni partigiane, ma anche singoli cittadini, hanno

continuato, anno dopo anno, a ricordare quegli avvenimenti, a commemorare i morti, ad

ammonire noi tutti sulla pericolosità dell’oblio e dell’indifferenza.

Vuole essere dunque un impegno a non dimenticare, ma anche a rammentare ai più giovani, e

più in generale a coloro che non hanno vissuto quella stagione dolorosa della nostra storia,

quanto sia pericoloso abbandonare la strada del confronto pacifico, e praticare comportamenti

aggressivi e violenti nei confronti di altri popoli, altre civiltà, perdendo di vista il rispetto per i

valori fondamentali dell’uomo, che sono la libertà e l’uguaglianza, ma anche il sacrosanto

diritto alla diversità.

Fabrizio Neri

Sindaco di Massa

Osvaldo Angeli

Presidente della Provincia di Massa-Carrara

Ritengo importante che la mostra di Renzo Vespignani Tra due guerre venga inaugurata al

Palazzo Ducale di Massa il 25 aprile, come monito verso tutte le guerre e come significativa

iniziativa di pace. Questo ciclo di opere è stato esposto nel 2004 al Complesso del Vittoriano

di Roma a sessant’anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, nell’ambito delle manifestazioni

«Noi Ricordiamo – Memoria, Resistenza, Liberazione 1944-2004».

Oggi, a due anni di distanza, e in occasione del sessantesimo della proclamazione della

Repubblica, la Provincia di Massa-Carrara ha deciso di rendere omaggio a un grande maestro

della pittura italiana esponendo questa mostra con una presentazione di Massimo Bertozzi e

una conferenza di Philippe Daverio.

Vespignani è un artista, sì, ma non meno è un intellettuale di grande rigore che non riesce a

dimenticare anche a distanza di anni le nefandezze della guerra, le menzogne, gli inganni, i

silenzi e le ipocrite giustificazioni di chi consapevolmente fingeva di non sapere. Nei quadri

esposti emergono drammaticamente le sofferenze degli oppressi e l’arroganza di carnefici,

che, stravolgendo l’idea di patria in delirante supremazia razziale, hanno scatenato una inimmaginabile violenza di massa. La tragedia della guerra supera i confini di ogni paese e coinvolge tutti i regimi, così come il culto del capo carismatico e l’uso violento e prevaricante del

potere apre la porta alle peggiori aberrazioni e al disprezzo dei più elementari valori umani.

Queste opere ci chiedono di esaminare la storia fuori dall’influenza di passioni e interessi di

parte, opere che gridano l’orrore degli uomini e il loro dolore. Un grido che Piero Calamandrei

ha impresso in un’epigrafe che mi colpì da adolescente: «Noi non volemmo morire, noi non

vogliamo essere morti. Col sangue dato da Dio, firmammo un patto sacro, costituito di libertà,

di lavoro, di pace. Voi che ancora vivete non tradite questa legge giurata, datevi mano, aprite

come volemmo le porte dei millenni nuovi. Fate la liberazione». È sicuramente utile leggere

l’eloquente e documentato saggio di Gaspare e Roberto De Caro contenuto in questo volume

e meditare sul numero dei morti e dei massacri che hanno insanguinato l’Europa in nome

della forza e del potere. Vespignani non ha mai smesso di pensare a quelle mostruosità e,

come ricordano nei loro saggi Eugenio Riccòmini e Lorenza Trucchi, ha sentito il bisogno di

continuare a denunciare le violenze di un’Europa impazzita. Il collezionista modenese Franco

Fabbi ha consentito a Vespignani la realizzazione di questo ciclo pittorico che non si può certo

dire commissionato per speculazioni di mercato. Ringrazio la Provincia di Massa-Carrara, e

per essa lo storico dell’arte Massimo Bertozzi, per aver dato seguito ad una proficua collaborazione tra l’associazione Adac di Modena, che rappresento, e l’assessorato alla cultura della

Provincia di Massa-Carrara la quale, sempre con un intervento di alto profilo culturale di

Philippe Daverio, ha recentemente realizzato nell’ambito di questa collaborazione una

grande mostra di Sandro Luporini.

Tornando a questa esposizione, Tra due guerre, e prima di concludere, c’è ancora una piccola

cosa che vorrei sottolineare. Renzo Vespignani era guidato dal talento, ma ha avuto come

grandi consiglieri lo studio, l’osservazione, la coscienza e l’onestà intellettuale. Ha rifiutato la

finzione e l’ipocrisia in diverse fasi della sua vita. Il nostro compito di operatori dovrebbe

essere guidato dalla stessa onestà. Le nostre scelte pesano sulla formazione delle coscienze, e,

se sbagliate, non solo non educano, ma possono, nel tempo, produrre irreversibili danni. Se

uno dei compiti della cultura è quello di educare alla convivenza e allo spirito critico, abbiamo

tutti il dovere di denunciare alle nuove generazioni gli orrori prodotti dalle guerre. Non possiamo non vedere che nelle più diverse parti del mondo l’inizio del nuovo millennio è ancora

intriso di violenza, di sopraffazioni e di ingiustizie.

Adriano Primo Baldi

Presidente Adac (Associazione Diffusione Arte Cultura)

«[...] È una storia tra le due guerre, ma non tutta quella storia: mancano dalla scena il

popolo, la sua avanguardia, le sue rivoluzioni. Qui è soltanto plebe trasferita da un teatro di

guerra a un altro, da un’illusione a un’altra; una sfocata proiezione di membra piagate, di

foto formato tessera. È martirio e morte: la morte, dopotutto, resta evento completo e inequivoco, il solo che il potere dei monarchi, dei poliziotti, dei poeti guerrieri, non è riuscito a

defraudare della sua qualità interamente umana. [...]

Si può dire che tutto il mio lavoro non aggiunge niente a Reich, a Thayer, a Diks, a Nolte;

niente che già non si sappia sui processi di trasformazione del cittadino in terrorista, sui

modelli famigliari che sublimano la logica degli Einsatzgruppen. E veramente, nella direzione del saggio, la pittura non può scoprire o spiegare quanto la parola. A meno che non

rappresenti (renda presente) ciò che la parola allontana. I suoi “segnali” possono colpire

quella zona della nostra coscienza che è appena sfiorata dalla informazione scritta. I dati

scientifici, i documenti e le schede, possono diventare sulla tela “caldi” come organismi

viventi. La immagine plastica sconvolge quel tanto di pacifico (o pacificato) che è nella

comunicazione critica: una cosa è dire sangue, un’altra vederlo. Il sangue che intride la terra

sotto i fucilati di Goya è appena sgorgato, e spiega e complica la storia con veemenza ineffabile; strappa l’accaduto da un contesto di fatti appiattiti e omologati, gli restituisce il

senso dell’azzardo disperato, del guasto irreparabile. Torna a sorprenderci. Definire la

natura di questa sorpresa, la sua qualità di notizia totalmente nuova ed essenziale, significa

spiegare il perché e la necessità del dipingere.»

Renzo Vespignani, Tra due guerre

Roma, maggio 1975

Sommario

15

Renzo Vespignani: Tra due guerre

17

Renzo Vespignani

Nota biografica

19

Tra due guerre

di Renzo Vespignani

23

Tra due necessità

Ricordare e dipingere

di Massimo Bertozzi

27

Marmo e sangue

Due parole su Vespignani, e sul dipingere la guerra

di Eugenio Riccòmini

31

Pessimismo esistenziale e coscienza critica nella pittura di Renzo Vespignani

di Lorenza Trucchi

35

La sacra infamia: promemoria sul deprecato tabù della guerra

di Gaspare De Caro e Roberto De Caro

Il ciclo Tra due guerre

Schede critiche di Gaspare De Caro e Roberto De Caro

53

Il sangue è il vino dei popoli forti

73

La pupilla del regime

109

Gli attributi del potere

143

Il sudore e la gloria

167

Mythus

INDICE DELLE OPERE

206

Opere della collezione Fabbi

207

Altre opere riprodotte nelle schede critiche

Renzo Vespignani: Tra due guerre*

Renzo Vespignani dipinse il ciclo Tra due guerre tra il 1972 e il 1975. Attualmente queste opere

sono quasi tutte raccolte nella collezione Fabbi. Esposte poi con qualche variante in Italia e

all’estero, vennero presentate per la prima volta nel 1975 alla Galleria d’Arte Moderna di

Bologna, in occasione delle celebrazioni del trentennale della Resistenza. Nello stesso anno

Vespignani dedicò al ciclo anche un volume omonimo (Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, Torino),

che ebbe una seconda edizione nel 1976 corrispondente alla raccolta Fabbi. Il ciclo, secondo il

percorso indicato dall’autore, è diviso in cinque sezioni: Il sangue è il vino dei popoli forti; La

pupilla del regime; Gli attributi del potere; Il sudore e la gloria; Mythus. Ciascuna sezione è qui preceduta da una scheda a cura di Gaspare De Caro e Roberto De Caro e da una silloge di motti e

citazioni scelti dallo stesso Vespignani per i volumi ricordati. All’interno di ciascuna scheda,

nella relativa sezione, si riproducono, oltre agli 80 quadri della raccolta Fabbi, anche le opere

non comprese in questa, ma presenti nella mostra del 1975 e nella prima edizione del citato

volume.

Tra due guerre, scrive Vespignani, è innanzitutto «una storia per immagini da Serajevo a

Norimberga […], una riflessione sul fascismo e sulla cultura delle masse piccolo-borghesi, che

cementano nel buio, come il popolo delle termiti, la loro città-prigione». Ma è anche viaggio in

nulla consolatorio attraverso gli orrori del primo Novecento, richiamo al dovere di una memoria né selettiva né indulgente, presa di coscienza delle responsabilità dell’arte e delle specifiche

possibilità della pittura, del suo insostituibile ruolo di Instrument der Erkenntnis, di strumento

di conoscenza, come scrisse Dieter Ruckhaberle in occasione dell’esposizione berlinese del

1976. Alta storiografia figurativa, programmaticamente lontana dai nefasti turgori della pedagogia civica, Tra due guerre disincrosta e scopre il filo feroce e resistente che lega «la strage filantropica» del ’14-’18 agli abissi della Shoah, il Mito della Nazione al Mythus della Razza: è il

doppio filo dei valori e dei simboli lungo il quale il Dominio spaccia ai dominati il proprio

sogno, secondo la stringente definizione che Simone Weil ha dato del Potere. Indagando a

fondo il tema, senza indulgere a facili accomodamenti, e respingendo la categoria sfuggente e

in ultima analisi assolutoria dell’inintelligibilità del Male, Vespignani si assume con forza la

responsabilità morale del giudizio e della scelta, interpretando magistralmente e con rara onestà intellettuale l’ineludibile lascito etico e politico di Hannah Arendt.

* Ad eccezione dello scritto di Massimo Bertozzi, il presente volume ripropone, per gentile concessione,

testi e immagini tratti da Renzo Vespignani, Tra due guerre, Ut Orpheus, Bologna 2004: catalogo della

mostra tenuta a Roma, nel Complesso del Vittoriano, tra il 24 marzo e il 25 aprile 2004, con scritti di

Gaspare De Caro - Roberto De Caro, Eugenio Riccòmini e Lorenza Trucchi; e, per un commento a ciascuna sezione, da Gaspare De Caro - Roberto De Caro, Renzo Vespignani: «Tra due guerre». Schede critiche,

Adac - Ut Orpheus, Modena - Bologna 2004.

Il testo riportato in questa pagina, la successiva nota biografica su Renzo Vespignani, le tavole sinottiche

degli 80 quadri della raccolta Fabbi integrate dalla riproduzione di altre 21 opere a pieno titolo appartenenti al ciclo stesso e l’indice delle opere sono a cura di Gaspare De Caro e Roberto De Caro.

15

Renzo Vespignani

Nota biografica

Renzo Vespignani nasce a Roma il 19 febbraio 1924 da Guido e Ester Molinari. Bisnipote di

Virginio – famoso architetto, cui si devono tra le altre cose la ricostruzione della Basilica di San

Paolo, l’erezione dell’obelisco di piazza del Popolo e la Scalinata della Dataria al Quirinale –

dopo la morte del padre, stimato medico chirurgo e cardiologo, è costretto giovanissimo a trasferirsi con la madre nella zona proletaria di Portonaccio, adiacente al quartiere San Lorenzo.

Nel 1943, in una Roma traumatizzata dai bombardamenti, inizia a disegnare e affida a un diario le proprie riflessioni. Nel 1945 espone nella sua prima personale alla Galleria «La

Margherita» e comincia a collaborare a varie riviste letterarie con scritti, illustrazioni e disegni

satirici. Nel 1948 la Galleria «Hugo» di New York gli dedica una mostra: a 24 anni è già un artista internazionalmente noto e Oskar Kokoschka lo raccomanda al Ministero per gli Affari

Esteri per una borsa di studio per la Francia, definendolo «uno dei migliori disegnatori contemporanei». Tra i massimi incisori italiani del secolo, a partire dagli anni ’50 Vespignani

lavora anche a scenografie cinematografiche e teatrali per Elio Petri, Francesco Rosi, Luigi

Squarzina, Luchino Visconti. Nel 1956 fonda insieme ad altri artisti, architetti, letterati, registi

Città aperta, rivista problematicamente rivolta alla cultura urbana, in aperta polemica con un

movimento neorealista che dopo Umberto D – ultimo, estremo e doloroso gesto sovversivo di

quel Vittorio De Sica così importante punto di riferimento per Vespignani – aveva tradito la

lucida intransigenza dell’indagine sociale per rientrare nei ranghi innocui e premianti del dissenso compatibile. A partire dalla fine degli anni ’60 comincia a dipingere per grandi cicli:

Imbarco per Citera (1969), sulla crisi del ceto intellettuale; Album di famiglia (1971), acuta indagine del quotidiano; Tra due guerre (1972-1975), «una storia per immagini da Serajevo a

Norimberga». Nel 1982 si reca per la prima volta negli Stati Uniti. Nel 1985 espone a Roma, a

Villa Medici, oltre cento opere nella mostra Come mosche nel miele, ciclo dedicato a Pier Paolo

Pasolini. Nel 1991, sempre a Roma, a Palazzo delle Esposizioni, antologica di 124 opere, tra le

quali il ciclo Manhattan Transfer, sull’insostenibile delirio esistenziale dell’American Way of Life.

Nello stesso anno espone alla Galleria «Gregory» di Roma 250 fotografie nella mostra Un

romano a Manhattan. Sempre in stretto rapporto con poesia e letteratura, Vespignani pubblica

ed espone più volte cicli per le opere di Henri Alleg (giornalista che denunciò nel libro La

Question, del 1958, l’uso della tortura da parte dell’esercito francese in Algeria), Belli,

Boccaccio, Eliot, Kafka, Leopardi, Majakovskij, Porta, Villon: un elenco assolutamente eloquente della radicalità del suo impegno morale e civile. Nel 1999 viene eletto Presidente

dell’Accademia Nazionale di San Luca e nominato Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica.

Muore a Roma il 26 aprile 2001.

17

Tra due guerre*

di Renzo Vespignani

Una storia per immagini da Serajevo a Norimberga non può non essere, in larghissima parte,

una riflessione sul fascismo e sulla cultura delle masse piccolo-borghesi, che cementano nel

buio, come il popolo delle termiti, la loro città-prigione. Questa cultura è un glutine di stati

d’animo puerili, di umiliazioni e di solitudini antiche. Hitler pensava a se stesso quando scriveva che «la natura della maggioranza è femminea, e giuoca sempre tra due poli, uno negativo

e uno positivo, amore e odio, diritto o ingiustizia, verità o bugia». E meglio di tutti profitterà

di quel bisogno di giustizia e di verità, leggendovi un’utile (per lui) disposizione al rifiuto

della ragione, all’arroganza vendicativa, alla violenza sul «diverso». Certo i compiti più

ingrati, da macellaio, questa massa glieli affiderà restando nel privato auto-compassionevole

e mite. (Scomponendo l’orrore ci si accorge che è fatto di atomi di arrendevolezza, di lealtà

cameratesca, di onorabilità, di filiale rispetto.) Una struttura caratteriale, peraltro, che stinge

ben al di là dei ceti medi, e filtra nel sottosuolo delle masse popolari con la ovvietà del senso

comune. Per quanto spiacevole, non mi pare che si possa smentire l’affermazione di Reich,

secondo la quale «il fascismo come movimento politico si differenzia da altri partiti reazionari

per il fatto che viene sostenuto e diffuso dalle masse umane»; e che «non è, come si crede

generalmente, un movimento puramente reazionario, ma costituisce un amalgama tra emozioni ribelli e idee sociali reazionarie».

Naturalmente «qualcosa» o «qualcuno» dovrà agire sull’inerme e sul frustrato, perché possa

conquistare gradualmente un adattamento psicologico al ruolo di assassino o di complice.

Assai prima dei fatidici anni venti, in Italia, piove su questo terreno di cultura «battericamente

inerte» il reagente di una cultura superiore e solenne, organicamente elaborata da letterati,

filosofi, poeti, artisti, smaniosi di temprare la coscienza nazionale. È una cultura cripticamente

fascista: almeno nella misura in cui bergsonismo, neoromanticismo, misticismo, decadentismo, creano il culto dell’eros e della santa violenza patriottica. Affermando il diritto della poesia a farsi politica, ovvero il diritto della politica a realizzare una romanità da biblioteca, gli

«araldi della patria» premono in realtà l’acceleratore dell’imperialismo; che sarà cinico, dilettantesco e spiritualista. Assai prima di Marinetti, fu Corradini a intravvedere nella moderna

guerra meccanizzata una estetica e una morale purificatrici. Senonché, nella prosa e nelle

immagini di questi profeti, il dramma della guerra ha il candore zuccherino della statuaria

cimiteriale. Alla maniera di Sacconi, tra capitelli corinzi e colonne rostrate, avanza un popolo

di guerrieri nudi, efebici e insieme corrucciati, trascinandosi dietro le spose, i figli, le madri, le

giovenche, come in una migrazione biblica. È un popolo di costruttori, di santi, di navigatori,

non di emigranti e di cafoni prosciugati dalla pellagra. L’Italia alfabetizzata, quella che fortunosamente ha realizzato l’unità, si appresta a realizzare gli italiani: vagheggia per loro un

destino da fregio ellenistico (rivisitato da Dossena). L’espansionismo a danno dei barbari

avrebbe unito il Nord al Sud, il ricco al povero, col suggello del sangue sparso in comune. Ai

braccianti sarebbe toccata la terra come ai legionari di Roma, a compensare il trionfo sui

Teutoni, sui Cimbri, sui Cartaginesi. Già nel ’90 l’esercito era il cuore della nazione: non si deve

aspettare Mussolini per cantare di guerra civilizzatrice, con vanghe, libri e moschetti.

* Il presente testo è stato pubblicato per la prima volta nel catalogo della mostra Tra due guerre, organizzata dalla Galleria d’Arte Moderna del Comune di Bologna tra il 18 giugno e il 27 luglio 1975.

19

La bramosia di un grande destino, implica il disprezzo della idea parlamentare. L’Italia dei

Rastignac, dei Morasso, dei Turiello, dei Federzoni, sogna di superare all’indietro questa rappresentanza di avvocatucoli di provincia, modellando l’idea di un autoritarismo da secolo

augusteo; odia il paziente pragmatismo del «ragionier» Giolitti, e pavimenta la strada alla

mistica del condottiero; misura «la vita in termini di letteratura, la letteratura in termini di

azione», e non passerà molto perché si dica che «è necessario vincere ma ancora più necessario combattere».

Dunque si cerca di rompere il silenzio degli spiriti, dando fiato alle trombe della nevrastenia

nazionale. A rileggere questa letteratura, che non è solo dilettantesca o giornalistica, si

rimane stupefatti dalla terminologia lampeggiante, dallo scialo di evocazioni macabre e di

turgori millenaristici. Che diventasse il gergo della piccola borghesia era inevitabile. Se il

significato sfuggiva, la musica degli esametri restava: essa faceva letteralmente esplodere di

entusiasmo i ceti acculturati da un paio di generazioni, la minuta burocrazia degli scrivani e

degli uscieri comunali, dai ruoli ancora informi. Era una fonte di luce viva nella penombra

delle mortificazioni quotidiane, quasi un poetare collettivo. Le orazioni di D’Annunzio che

preludevano alle sanguinose spallate sul fronte dell’Isonzo, sono tipiche di una rettorica che

sodomizza l’ignoranza o l’antica cultura etnocentrica del popolo italiano: incomprensibili

perché zeppe di Leonidi, di Cornelie, di Cesari, di grifi e fiere rampanti, di allusioni omeriche e virgiliane, o forse solamente perché dette nell’italiano dei Lincei, fungevano da viatico

per il supremo olocausto. Battaglioni di analfabeti, mangiati dai pidocchi, si vedevano trasformati nella legione tebana.

Se il mio ciclo s’apre con alcuni ritratti di D’Annunzio, non è dunque in omaggio al gusto,

oggi diffusissimo, dei revivals nostalgici. Il personaggio, «avido di recitare la propria biografia», dà inizio ad una avventura culturale che dalla casa di Andrea Sperelli, «teatro di perfettissime emozioni», conduce alle Fosse Ardeatine; a una scena assai diversa, certamente, ma

congegnata dallo stesso «delicato istrione», dallo stesso «abilissimo apparecchiatore»; solo

orribilmente sfigurato e incrudelito dalla vecchiaia.

Una latinità liberty, poi novecentesca, si sfascia sotto le bombe: bandiere e trofei, tronchi marmorei e vecchie foto, sorrisi, vestiti di seta, uniformi sudicie e ventagli di piume, il ricordo del

cielo nella prima sera di guerra, sono i rottami di un progetto, nella sua essenza, paranoico.

Al pittore non resta che raccoglierli e tentare di classificarli.

Un materiale ostile, ai fini della restituzione plastica. Per tre anni ho vissuto insieme a spettri

che avevano la fragilità, l’odore vagamente ripugnante e uggioso dei vecchi documenti; tutte

le mie cognizioni di pittore, trapassandoli, si sono scomposte come un fascio di luce all’uscita

di un cristallo sfaccettato. Pertanto, queste tele registrano la resa dell’autore-demiurgo-arbitro

di forme ad un tema «impossibile»: la storia assunta dalla ragione, impersonalmente. Era un

prezzo da pagare: sapevo fin dall’inizio che non avrei potuto tirare, tra me e i grandi cimiteri

della patria, il confine invalicabile di una linea purissima.

È una storia tra le due guerre, ma non tutta quella storia: mancano dalla scena il popolo, la sua

avanguardia, le sue rivoluzioni. Qui è soltanto plebe trasferita da un teatro di guerra a un altro,

da un’illusione a un’altra; una sfocata proiezione di membra piagate, di foto formato tessera.

È martirio e morte: la morte, dopotutto, resta evento completo e inequivoco, il solo che il

potere dei monarchi, dei poliziotti, dei poeti guerrieri, non è riuscito a defraudare della sua

qualità interamente umana. Ammetto il pessimismo decadente del racconto. Ma ho dovuto

rileggere troppo D’Annunzio per arrischiarmi a cantare il volo di una Nike, anche se di una

Nike operaia.

Si può dire che tutto il mio lavoro non aggiunge niente a Reich, a Thayer, a Diks, a Nolte;

niente che già non si sappia sui processi di trasformazione del cittadino in terrorista, sui

modelli famigliari che sublimano la logica degli Einsatzgruppen. E veramente, nella direzione

del saggio, la pittura non può scoprire o spiegare quanto la parola. A meno che non rappresenti (renda presente) ciò che la parola allontana. I suoi «segnali» possono colpire quella

zona della nostra coscienza che è appena sfiorata dalla informazione scritta. I dati scientifici,

i documenti e le schede, possono diventare sulla tela «caldi» come organismi viventi. La

immagine plastica sconvolge quel tanto di pacifico (o pacificato) che è nella comunicazione

20

critica: una cosa è dire sangue, un’altra vederlo. Il sangue che intride la terra sotto i fucilati

di Goya è appena sgorgato, e spiega e complica la storia con veemenza ineffabile; strappa

l’accaduto da un contesto di fatti appiattiti e omologati, gli restituisce il senso dell’azzardo

disperato, del guasto irreparabile. Torna a sorprenderci. Definire la natura di questa sorpresa, la sua qualità di notizia totalmente nuova ed essenziale, significa spiegare il perché e

la necessità del dipingere.

Roma, maggio 1975

21

Tra due necessità

Ricordare e dipingere

di Massimo Bertozzi

«Dov’eri tu, o mio Signore, quando io soffrivo, dov’eri

quando il mio cuore era nel fango?»; «Io ero lì, nel fango».

(Santa Caterina da Siena)

A piedi nudi e col sangue agli occhi Renzo Vespignani esplora le profondità dell’abisso.

Trent’anni dopo la catastrofe, quando il ciclo Tra due guerre fu realizzato, così come ancora oggi,

dopo altri trent’anni, la sua pittura è lì a dire dove sprofondarono le magnifiche sorti e progressive della nostra civiltà.

Perché una cosa è chiara, il nemico non fu un estraneo. Non venne da fuori. Era cresciuto in

mezzo a noi, parlava la stessa lingua; aveva letto gli stessi libri e diceva di professare gli stessi

valori. Eppure fu empio e malvagio. Senza pudore e senza vergogna, dissennato e paranoico.

Partorito da una civiltà che aveva illuminato il mondo e che ora, spaventata dal futuro, accecava i suoi stessi figli.

La catastrofe insomma non venne da sola. Ci fu chi la preparò e chi la lasciò venire, per interesse o per rassegnazione; ci fu soprattutto chi era destinato a subirla. Perché quando la storia

ammannisce il banchetto possono cambiare i commensali, ma a pagare il conto sono sempre

gli stessi.

«Dio è con noi», proclamava l’arroganza blasfema del nazismo. «Se Dio esiste, perché tutto

questo?», sembra chiedersi Vespignani, affidando alle immagini l’ultimo pensiero del martire

delle Fosse Ardeatine, del Partigiano impiccato, dell’ebreo bruciato a Treblinka, del vicino di

casa rimasto sotto le macerie del bombardamento di San Lorenzo.

E la domanda, vecchia come l’uomo, che già leggiamo nel libro di Giobbe, «Se c’è Dio, da

dove il male?», sembra trovare la stessa risposta suggerita da Hannah Arendt: il male vive

banalmente in mezzo a noi, ci cammina accanto, e perciò si deve temerlo senza farsi accecare

dalla paura, bisogna imparare a conoscerlo per tenerlo a bada, isolarlo per non farlo crescere

e prevalere.

E per Vespignani la pittura è a tutti gli effetti uno strumento di conoscenza.

Pur utilizzando un linguaggio formale di forte impatto espressivo, nel tratto concitato e nella

linea contorta, come nella composizione drammatica e mossa, la sua pittura scansa la caduta

espressionista e prende così le distanze da ogni elaborazione sentimentale della realtà. Qui è la

realtà ad essere crudele e violenta non le immagini che la raccontano. I colori si spengono e si

sfaldano, macerati essi stessi dal dolore che gli tocca esprimere, perché la brutalità che

abbiamo di fronte non ha davvero bisogno di essere esasperata.

Per questo credo che si sia troppo insistito sull’ascendenza espressionista della pittura di

Vespignani. E a torto si sono anche individuate ispirazioni e analogie con i tedeschi, Georg

Grosz e Otto Dix in particolare, perché i temi della denuncia e della condanna morale del

potere sono solo un momento delle intenzioni poetiche di Vespignani, ma soprattutto perché

né lo stile corrosivo del primo, né la visione allucinata del secondo hanno mai fatto parte del

suo bagaglio formale.

Per quanto terribile possa apparire l’immagine, la pittura che la sostiene è misurata, composta

e laconica, perché di fronte al dolore anche un’altra sola parola può essere di troppo, e allora

Vespignani sente che non c’è bisogno di incedere nell’orrido o di scivolare nel grottesco, per

23

tracciare i contorni di una condizione umana che deve riflettere, nella sua essenza fisica e mentale, gli aspetti morali e sociali di un mondo che è stato ingiusto e dissoluto prima di diventare

violento e distruttivo.

Insomma la pittura deve testimoniare, e anche commuovere, ma non per questo deve ammantarsi di commozione. Soprattutto se come in questo caso, si tratta di testimoniare non un

dolore fisico e contingente, ma il ricordo di una pena infinita. Vespignani si dispone così ad un

atteggiamento analitico, che non vuol dire distaccato, per recuperare una realtà che non ha

davvero alcun bisogno di essere enfatizzata dall’urlo espressionista, perché ha già in sé una

carica emozionale sconvolgente, che la rende efficacemente espressiva, senza che ci sia bisogno di esasperarne la rappresentazione artistica.

Ogni dipinto di questo ciclo ha così i toni amari di una cronaca raccontata da un punto di vista

sofferto, e che tuttavia si sforza di rimanere neutrale, senza enfasi e senza cinismo, depurata da

ogni approccio idealista, che per questo si affida a una figurazione asciutta e ad una narrazione

concisa, dove ogni deformazione ha valore espressivo senza diventare caricatura, confidando

su una franchezza di linguaggio che sconvolge ed emoziona, senza cercare la volgarità ma

anche senza scansarla ad ogni costo.

Ecco così la creazione di immagini solide, rette da una saldezza organica delle figure che si stagliano nell’indeterminatezza dei contesti. Ecco la macerazione del colore, a dire la cancrena

fisica della carne ma anche la putrefazione morale dei simboli del potere. Vespignani sa di

dover mostrare le ferite della guerra senza dover riaprirle e allora gli tocca tenere aperte le

ferite della pittura, perché l’immagine possa rivendicare tutta la sua autonomia, senza rompere il fragile equilibrio che c’è tra lo sdegno morale e le motivazioni civili del furore.

La pittura deve restituire identità agli oggetti, alle manette dei torturati e alle scarpe dei trucidati, ma anche ai guanti dei carnefici, connotandone la funzione, ma logorandoli fin quasi allo

sfaldamento, come cose sottratte alla distruzione e all’oblio, recuperate direttamente dal

magma ancora incandescente di una eruzione appena placata.

La pittura si arriccia e si impasta, il segno articola le forme senza badare a definire i contorni,

l’immagine è drammatica, penosa e crudele, eppure tutto ciò non attenua minimamente quel

senso di felicità del dipingere, che a questi quadri conferiscono le superfici morbide e accoglienti, tela o cartone che siano, e la sobria eleganza del colore che si è depositato al posto giusto e nei toni giusti, come una naturale secrezione della fantasia.

L’impianto corporeo delle figure di Vespignani non sopporta in ogni caso di essere destrutturato; la carica espressiva dell’immagine ha bisogno di energia interiore quanto di compostezza

formale, per cui non può davvero disporsi alla forzatura, alla deformazione, alla caricatura,

ma deve cercare piuttosto nel rapporto fra la figura e lo spazio circostante, il terreno dove

allentare quel po’ di rigidità che inevitabilmente si annida nella retorica compositiva dei pieni

e dei vuoti.

Di fronte alla crudezza delle immagini che gli interessa evocare, Vespignani sente che qualunque foga espressionista rischierebbe davvero la caduta retorica, del già fatto e del già visto, e

allora chiede alla pittura di essere misura a se stessa. Ed ecco allora che la pittura richiama l’attenzione sul particolare ma è reticente sui contesti. Nonostante la macerazione delle carni e

l’abbrutimento dei volti la pittura non macera i colori e non abbrutisce le forme. Tutto si riduce

all’essenziale, come se dopo aver composto il quadro Vespignani lo scuotesse, come si fa con

un albero, da cui si vuole far cadere tutto quello che è posticcio, morto o moribondo, e lasciare

al suo posto solo la parte buona, essenziale, necessaria.

Si vorrebbe, e si dovrebbe, dire quale carica di sensazioni e di emozioni erompe dalla semplicità a cui Vespignani costringe la sua pittura: dalla vacua decadenza del salotto di D’Annunzio

al volto alieno di Papini, dall’innocenza dei bambini costretti a giocare con le maschere a gas

alla putrefazione, morale oltreché fisica, del volto di Rockefeller, di contro alla profonda tristezza del volto di chi Si arrende, a Malaga, a Varsavia, a Stalingrado o non importa dove, ma

limitiamoci a guardare fra i tanti «attributi del potere», quasi tutti feroci e militaristi, l’incongruenza di un Impermeabile, dipinto davvero con niente, con poca ombra – ma quante vibrazioni di grigio in quell’ombra! – e bruciato da tanta luce, ridotto ad essere il guscio vuoto di un

corpo mutilato, inespressivo e finalmente inoffensivo.

24

Renzo Vespignani realizza il ciclo Tra due guerre negli stessi anni in cui Elsa Morante scrive La

Storia, e in entrambi c’è la stessa intenzione: di dipingere e scrivere per tutti, perché è di tutti

che qui si parla. La storia è stata essenzialmente un eccidio di innocenti, e ha colpito soprattutto coloro che subiscono impotenti le conseguenze di decisioni che ignorano, così come la

guerra colpisce soprattutto gli inermi, che una guerra non sanno affrontarla dal momento che

non riescono neanche a concepirla.

Ma se per Elsa Morante la storia è «uno scandalo che dura da diecimila anni», Vespignani non

può non registrare il soprassalto di crudeltà ammannitoci dalla storia nel secolo scorso. Un

secolo cominciato in ritardo, e male, finito, e molto peggio, in anticipo.

Un secolo che si apre e si chiude a Serajevo. Ma cos’è che separa il gesto individuale, ancorché

violento e regicida, di un giovane nazionalista serbo, dal martirio inflitto alla città bosniaca

ottant’anni dopo dalla ferocia razzista dei militaristi serbi? Non la violenza, che c’è sempre

stata, non l’odio per il nemico, che alimenta tutte le guerre, quanto il tentativo di annientare il

diverso nell’unica cosa che altrimenti ce lo rende simile, e quindi fratello, la sua umanità.

Il segno terribile che ha squarciato la nostra civiltà in quell’età della catastrofe, che è stato il

periodo fra le due guerre mondiali, è proprio questo tentativo di disumanizzare l’individuo,

negandone l’identità, cancellandone l’immagine, distruggendone il corpo.

Ed è sul corpo dell’uomo che Vespignani misura la ferocia del potere, la mistica della violenza,

gli orrori della guerra.

Un corpo dilaniato dalle bombe, asfissiato dai gas, bruciato nei forni, putrefatto nelle fosse

comuni, al punto da far credere a molti che non solo non potesse essere più misura della bellezza, ma che non fosse più nemmeno raffigurabile.

Ma Vespignani è fra quanti non credono che la pittura possa essere autosufficiente, che possa

cioè riassumere in se stessa, nei suoi valori formali e cromatici, ogni possibilità espressiva e

tutta la carica emozionale dell’immagine.

Perché è convinto che questi corpi, così come la pittura che ce li rende presenti, debbano passare attraverso lo strazio macerante della decomposizione e dello sfaldamento, per alimentare

quel sentimento di pietà che rende sopportabile la memoria. Perché occorre mettere al sicuro

almeno i morti dalla ferocia della storia, prima di poter aspirare ad una ricomposizione formale, che se non potrà essere la resurrezione della carne possa almeno aspirare al salvamento

morale dell’immagine.

25

Marmo e sangue

Due parole su Vespignani, e sul dipingere la guerra

di Eugenio Riccòmini

Piaghe, ferite purulente o rinsecchite, stracci macchiati di sangue e velati di terriccio, di resti

umani esumati, capestri stretti dal peso d’un corpo, fiori che appassiscono accanto alle foto

in bianco e nero sul luogo d’un eccidio, cappotti militari in pelle dagli ampi risvolti, frustini

da cavallerizzo, guanti anch’essi in pelle, mutande di pizzo che s’ammainano su glutei femminili tenuti stretti con finto pudore, e vessilli in bacheca, e decorazioni; e ancora piaghe, e

ferite in fretta ricucite come dopo un’autopsia, e cinturoni borchiati, e mostrine, e stivali; e il

vate della lussuria e della guerra fra i suoi alani, e la casacca dell’arciduca in bacheca, prima

di tutto quel primo macello, e corpi ignudi di reclute in posa ginnica, e gli stessi corpi riversi

e ulcerati sulla trincea, e quelli dei loro simili, poi, anch’essi a terra dopo la raffica, contro

l’intonaco sbrecciato dal piombo; e la Patria impassibile e marmorea, con l’elmo crestato e il

peplo candido, nuovamente fidiaco, e deltoidi e tricipiti di atleti anch’essi di marmo lustro e

non ancora scalfito dal tempo, fra lo strepito acclamante di volti eccitati, oscenamente scomposti; e così via. Per tre anni, fino alla primavera del 1975, Renzo Vespignani ha convissuto

con centinaia di immagini fotografiche, antiche e recenti, che illustravano o documentavano

aspetti, ora tronfii ora penosi, e sempre sciagurati e senza consolazione, delle due grandi

guerre d’Europa. Aveva davanti agli occhi i volti superbi di chi, quelle guerre, le aveva invocate e attese, fremendo; e di chi tremando e bestemmiando le aveva subite. Aveva davanti

agli occhi i marmi superbi dei monumenti, e le case sventrate dalle esplosioni, e come denudate. Si accostavano, in quelle immagini, la polita superficie statuaria degli eroi, dei ginnasti, e i grumi informi delle giubbe dei fucilati. Da quella lunga ed emozionata meditazione

visiva, e dal continuo rileggere testi di quegli anni, ufficiali e pomposi o anche alatamente

ispirati, oppure sgrammaticati e senza speranza, sono nati questi dipinti, a decine. Riuniti in

una mostra itinerante, furono esposti in varie città del nostro continente, al di qua e al di là

del muro che allora lo divideva. Con grande successo di pubblico, dicono le cronache; ma

anche senza visibile effetto sulle tendenze dell’arte di quegli anni, volta a tutt’altro e clamoroso genere di spettacolo; proprio allora si stava costruendo e assemblando, tanto per ricordare, la grande macchina del Centro Pompidou, nel cuore della vecchia Parigi; e a Vienna, e

altrove, Nitsch scandalizzava gli astanti con le sue macellerie. E la figurazione stava già preparandosi a far ritorno in scena in pompa magna e con non poco clamore; ma privilegiando

calcolate ingenuità, tra i modi primitivi e quelli infantili, tenendosi ben discosta da ogni esibizione di professionale destrezza; quasi a voler dire che, per far pittura, non c’è alcun bisogno d’esser pittori.

Come viatico a tutto quel suo lavoro pittorico, Vespignani stilò di suo pugno due o tre pagine,

senza alcuna nota filologica, senza neppure un accenno a dichiarazioni di principio, o di parte.

Ed è bene pubblicarle di nuovo, ora che ci si trova ancora di fronte a quel suo lavoro assieme

così personale e datato, eppure senza tempo preciso; come senza tempo, perché efficaci in

qualsiasi momento, sono sia l’amarezza per le condizioni tragiche della vita umana, sia lo stupore ammirato per l’efficacia del dipingere. In quelle poche righe, così strettamente legate ai

temi e ai modi di questi dipinti, Vespignani tracciava la storia d’una emozione profonda e

profondamente vissuta; e confessava la difficoltà di farne narrazione con i mezzi della pittura,

che in ogni caso (sì: anche in Grünewald, anche nei fucilati di Goya) aprono gli occhi alla bellezza. «Sapevo fin dall’inizio», scriveva, «che non avrei potuto tirare, tra me e i grandi cimiteri

della patria, il confine invalicabile d’una linea purissima».

27

Nelle righe di chiusura di quel testo, il pittore rammentava anche le tante pagine narrative, storiche, apologetiche, celebrative, critiche di cui s’era nutrito, e che avevano accompagnato quei

suoi tre anni di lavoro. Rendeva loro il dovuto omaggio, e ne riconosceva l’insostituibilità,

come fonti d’informazione, come documenti, come luoghi di maturazione del pensiero. Ma

aggiungeva che la parola scritta avvolge gli eventi fisici, inevitabilmente, in un’aura più tersa;

che le parole, si potrebbe aggiungere, seguono un loro paratattico disporsi, analogo alla consequenzialità del ragionare, del dedurre, dell’argomentare. E che per contro la «necessità del

dipingere» (così, appunto, diceva) persegue altri fini: alla ragione del dire oppone, o affianca,

quella non meno forte del vedere, del far vedere di colpo, e senza pausa, e tutto d’un tratto la

evidenza ottica, e fisica, di ciò che è, di ciò che accade.

Di certo, sotto l’urgere delle emozioni di quei tre anni di convivenza con l’orrore e la stupidità,

Vespignani non aveva alcuna voglia di far teoria, né tanto meno d’impancarsi a far da professore d’estetica. Gli era chiaro, certo, che quella sua «necessità del dipingere» iniziava a farsi

manifesta, almeno, dagli uri di Lascaux, dai bisonti di Altamira, fino alle incoronazioni napoleoniche di David, agli spaccapietre di Courbet, alle sue donne nude assopite, e fino anche al

tremolio del sole tra le ninfee dello stagno di Giverny. Ma sapeva che quella lunghissima

vicenda s’era d’un tratto interrotta con l’affermarsi della civiltà industriale, della fotografia,

del cinema; e con l’affermarsi delle avanguardie. Pensava, con ogni probabilità, che tutte

quelle riproduzioni di Guernica allora appese al muro d’ogni adolescente in vena di ribellione,

o anche solo insofferente del presente stato delle cose, indicassero non più che un’opinione,

magari anche ferma e di certo ben motivata; anche se la celeberrima tela di Picasso intratteneva, a ben vedere, un rapporto solo simbolico e perdipiù elegantemente stilizzato con lo spessore fisico della distruzione, della sofferenza, della morte.

Di certo Vespignani non aveva la minima intenzione di stare fuori dal suo tempo, in qualche

zona marginale. Voleva proprio starci in mezzo. E infatti, nel suo studio, s’era circondato di

prodotti dell’industria visiva: centinaia di fotografie, di manifesti cinematografici, di cataloghi

di musei, di mostre. Maneggiava ogni giorno i ritratti in posa del vate, del duce, dei volti anonimi degli arditi e degli squadristi in camicia nera, dei balilla in foto di gruppo, della borghesia in parata o in vacanza, dei signori ariani bellissimi e sinistri nell’uniforme maschia e sontuosa, belli e virili come le statue degli stadi, dei nuovi fori italici mediterranei; e a quelle foto

si mischiavano, senza distinzione, quelle della città ferita dalle incursioni, dei corpi ridotti a

fagotti di cenci, appena estratti dai calcinacci, dei polsi rattrappiti entro la stretta dei legacci,

delle carni segnate dalla stella di Davide.

Ma quella era, appunto, la messe ancora da cogliere; era solo l’oggetto della sua impresa pittorica. Erano figure, certo, ma non ancora pittura. O così gli pareva; secondo, ovviamente, l’idea

che della pittura s’era fatto, facendola ogni giorno. E non è affatto facile, nel giro di poche

parole, o frasi, far cenno di ciò che intendeva Vespignani, quando parlava del suo mestiere; in

tempi (i suoi, i nostri: è lo stesso) in cui l’arte del dipingere sfugge a qualsiasi possibile definizione, su cui tutti ci si possa intendere. È ben difficile, intanto, collocare la sua attività entro

qualche cassetto chiaramente etichettato: perché, se è fin troppo trasparente la sua matrice

ideale e perfino politica, essa non corrisponde peraltro ad alcuna tendenza stilistica, o semplicemente del gusto. Tanto per dire: la sua raffinatissima sapienza pittorica sta parecchio a disagio entro le maglie di quel nuovo tentativo di realismo, in debito verso Picasso e verso la

Brücke, che Togliatti approvava, sia pure un poco obtorto collo, e che durò fin che durò, per

qualche anno. E i rapporti con la pittura dei progressisti americani, come Ben Shan ed altri, un

poco s’avvertono, e un poco no: perché, nelle sue cose giovanili, e soprattutto negli splendidi

disegni delle periferie romane, si tratta d’affinità di tema, e assai meno di stile, di lingua.

Vespignani, insomma, cammina per proprio conto; e ciò si vede benissimo in tutte queste tele.

Ed è, in tempi di totale e indistinguibile cosmopolitismo, pittore del tutto italiano. Una siffatta

definizione non gli sarebbe piaciuta, forse. Ma non c’è, in essa, alcun accenno ai sacri confini.

Della tradizione pittorica italiana, dei grandi maestri come di quelli quasi dimenticati,

Vespignani (e qualche altro, con lui: ma tutti senza conclamata fama) trascinava senza apparente sforzo, nell’oggi, una invidiabile destrezza di mano, una facilità, una sprezzatura da stupire. Sono le qualità nostre: un poco eccessivamente esibite, forse, come l’abilità dei giocolieri,

28

degli acrobati; ma, un tempo, tutti i pittori stranieri ne restavano stupefatti, e si mettevano in

viaggio, e valicavano le Alpi per apprendere quella magia, quel segreto. Quella magia, ecco,

Vespignani l’ha appresa sostando lungamente in qualche aula d’accademia, e imparando poco

a poco il mestiere; che mai si finisce d’imparare.

E così, di fronte al martirio e alla ferocia e alla brutalità del nostro tempo, Vespignani si mette

all’opera come un maestro antico chiamato a dipingere martirii antichi, antiche ferocie. Mette

in campo ogni suo sapere, ogni sottigliezza del disegno, ogni brivido delle tinte. E studia, come

sempre s’è fatto, parte a parte ogni dettaglio della sua composizione. E infatti molte di queste

tele sono studi d’un panneggio, d’un torso, d’una testa su un fondo lasciato incompiuto. E poi,

come sempre s’è fatto, congegnava attentamente il montaggio d’ogni parte, eliminando e

aggiungendo, rifinendo e completando o lasciando zone appena sfiorate dal pennello. Così

facendo, certo, gli restavano nell’occhio il taglio moderno delle fotografie da cui era partito, la

loro mimetica verità, o l’accentuazione plastica che la pellicola registra, impressionata dalla

luce. Non si trova quindi, in questi dipinti, la solenne calma della luce degli stanzoni d’accademia; ma piuttosto l’aggressività e la flagranza dell’immagine da rotocalco, dello scatto improvviso dell’obbiettivo che fruga un frammento di realtà. È su questa realtà che Vespignani, da pittore di anche nefande squisitezze, medita e riflette. Da essa, e da ciò che dell’esistenza umana

rivela, trae succhi pittorici di avvelenata raffinatezza. E fa aggallare su queste tele, assieme

all’infamità e all’orrore, assieme all’aspro sapore dell’annullamento e della sconfitta, la fragile

vittoria del dipingere.

Bologna, 20 gennaio 2004

29

Pessimismo esistenziale e coscienza critica

nella pittura di Renzo Vespignani

di Lorenza Trucchi

«L’Io si sceglie». Questa norma di Louis Lavelle1 è particolarmente pertinente per Renzo

Vespignani, artista esistenzialista per eccellenza.

A venti anni Vespignani voleva diventare scrittore (il manoscritto di un suo libro di racconti

scomparve tra le macerie della sua casa durante il bombardamento di San Lorenzo) e questo

perché sebbene già dipingesse con innata perizia, «la realtà» gli sembrava impenetrabile, e

l’arte bugiarda, come si muovesse in una stanza immersa nel buio, e sconosciuta».2 Ma il suo

modo di guardare e, quindi, di capire e dipingere senza menzogne, cambia d’improvviso.

Ancora nel Diario Vespignani ne precisa le circostanze e perfino la data esatta: «Il 19 luglio,

quando, cancellato da una nuvola lattiginosa di calcina, il cortile mi apparve deformato da una

luce arcana. Uscivo dalla cantina in un vuoto fulgente, e incespicavo, il viso levato al cielo…

Lentamente mettevo a fuoco la strada, il cortile, e più lontano, dov’era stata la Basilica di S.

Lorenzo, in una specie di fiamma bianca e allungata, il sole. Da quel giorno la realtà, sempre

più spesso, cominciò a ferirmi come un’annunciazione».

Vespignani non parla dunque laicamente di scoperta né metafisicamente di rivelazione, bensì

di annunciazione. Una buona novella ma anche una chiamata che mentre lo elegge e lo fa idoneo al compito del dipingere gli indica un cammino perigliosissimo quanto irrinunciabile. È

in questo impatto fulmineo e lacerante tra la morte che lo circonda e la vita che forsennatamente pulsa nel suo giovane corpo, tra l’oscurità della inconsapevolezza e la luce della consapevolezza abbagliante fino alla ferita, che egli sceglie per sempre il proprio destino di uomo

e di artista.

A ripercorrere l’iter di Vespignani, sia pure a tappe successive come suggerisce l’andatura

ciclica del suo lavoro, ci si avvede quanto egli possieda la cognizione del dolore. Un seme

amaro nato con la sua stessa vocazione all’arte, che non ha cercato di estirpare ma all’opposto ha nutrito e coltivato con lucida determinazione. Lavoratore indefesso ha impegnato il

suo raro talento, la sua prodigiosa perizia tecnica, la sua acuminata intelligenza a documentare, evocare, persino esaltare privilegiandola su ogni altra, la dimensione tragica dell’esistenza fino a farci percepire il vuoto e il nulla che ci circonda. L’indissolubile unità dell’esistenza e dell’esistente che si avverte nella sua opera fa di lui uno dei rari e più autentici artisti

dell’esistenzialismo laico che, come è noto, si è espresso più attraverso l’arte, la letteratura, il

teatro, che non attraverso compendi dottrinali, giacché come afferma Simone De Beauvoir,

«se la descrizione dell’essenza dipende dalla filosofia propriamente detta, solo il romanzo (e le

opere d’arte) consentono di evocare nella sua realtà completa, singolare, temporale, il sorgere

originale dell’esistenza».3

Questa coscienza della congenita ed invincibile solitudine dell’uomo fa anche dell’impegno

politico di Vespignani un fatto prima di tutto umano, privato, vissuto dal di dentro: la sua pittura di storia è autobiografia, è «testimonianza di come ci sentiamo». Assieme a questa componente di confessione, di diario spietato, l’altra componente primaria dell’arte di Vespignani

è la presenza invadente, ossessiva del corpo, che egli sente ed analizza con impietosa pietà.

Non sembri un gioco di parole che tale è il suo cannibalismo linguistico, quel modo di possedere con il colore e più con il segno, l’immagine dell’uomo tanto spesso offesa, snaturata,

martoriata.

Vespignani non crede al riscatto trascendente del dolore, tutto per lui si compie ed esaurisce

nella materia, nella vita biologica, semmai come ha detto a proposito delle illustrazioni per le

31

Metamorfosi di Kafka, crede nella capacità di adattamento, di riorganizzazione in forme

«diverse», ad un ipotetico, traslato ricongiungimento al mondo animale e vegetale. Ma è

chiaro che il destino di Gregorio Samsa resta una mera speranza (o menzogna?) poetica. Ben

più spesso esibisce lo spettacolo della morte con crudezza e questo cedere e corrompersi del

corpo è tanto più terrificante per quanto la morte è provocata dalla cieca violenza, dalla folle

crudeltà. Esempi di questa morte innaturale si hanno soprattutto in tre cicli. Quello giovanile

detto del Portonaccio, dedicato in prevalenza alle vittime e ai disastri del bombardamento di

San Lorenzo, quello intitolato Tra due guerre, oggetto di questa mostra e quello ispirato all’omicidio di Pasolini, forse il più spietato, che segna di fatto la spaccatura di Vespignani con la sua

città pur tanto amata: «Nel ’79 Roma sembrò tornare quella del dopoguerra… Tutto somigliava al tempo della mia giovinezza, ma tutto era diverso: le passioni non bruciavano per

migliorare il mondo, ma per cauterizzare una immensa delusione».4 Una delusione connessa

con l’impegno politico come confessa con dolente ironia: «Che ridere, che tenerezza, ricordare

certe discussioni sui massimi sistemi: la responsabilità dell’artista, la moralità del suo linguaggio specifico, la natura della sua intellettualità. E, mamma mia, ve lo ricordate? il vecchio imperativo dell’impegno sociale».5 Di fatto di questa delusione Vespignani aveva precocemente

dato conto con l’Imbarco per Citera (1967-’69), ispirato al famoso capolavoro di Watteau, un

affresco sontuoso e macabro tra dolcevita e contestazione o come è stato definito «il gran ballo

finale di una generazione impegnata». Per questo suo embarquement l’artista adotta colori inusitati – rossi di fiamma e rosa aurorali, blu zaffiro, note di verdi crudi e gialli squillanti, frammisti a ogni sorta di neri e lividi bianchi – ed una sintassi alleggerita quasi impressionista, che

tramuta la tragica denuncia in una aggraziata commedia, innocente nella sua ferocia.

Personalmente considero l’Imbarco per Citera dal ritmo così leggero e lieve che mirabilmente

Testori ha definito «un passo di danza, un volo di funebri farfalle», unico e magistrale, tale da

trovare una collocazione di primissimo piano nella pittura figurativa della seconda metà del

Novecento, accanto, pur nella totale divergenza delle motivazioni ideologiche e nella diversità

sintattica, al gruppo di opere, altrettanto agili, fragranti e comunicative, che David Hockney

dedicò al tema delle piscine e dei giardini, accorpabile sotto il titolo A Bigger Splash, dal film

che Jack Hazan consacrò al pittore inglese.

Dopo un intervallo riservato alla sfera del privato, ritratti della madre, dei figli, della moglie e

dipinti, disegni, studi consacrati alla propria immagine spinti sino allo scandaglio minuzioso

e ossessivo di ogni parte e frammento del viso e del corpo (Rapporto sull’autore, 1968-’71),

Vespignani torna ad occuparsi dei mali della guerra e della violenza. Lo fa ora non in maniera

diretta, da involontario testimone, come in giovinezza né da allarmato spettatore come accadrà nel ciclo pasoliniano allorché si cala in una realtà disumanizzata e feroce alla quale corrisponde l’elementarietà dei sentimenti e la brutale riduttività delle azioni e dei gesti, bensì per

la prima volta da storico, sia pure salutarmente di parte. Si tratta dunque di «Una storia tra le

due guerre, ma non – come egli stesso dichiara – di tutta quella storia: mancando nella scena il

popolo, la sua avanguardia, le sue rivoluzioni». Protagonista è «soltanto plebe trasferita da un

teatro di guerra a un altro, e da un’illusione a un’altra. […] È martirio e morte: la morte, dopotutto, restando l’evento completo e inequivoco, il solo che il potere dei monarchi, dei poliziotti,

dei poeti guerrieri, non è riuscito a defraudare della sua qualità interamente umana».6 Ed

ancora a giustificare con la consueta lealtà il pessimismo letterario del racconto Vespignani

precisa: «ho dovuto rileggere troppo D’Annunzio per arrischiarmi a cantare il volo di una

Nike, anche se di una Nike operaia».7 Non sta a me indagare sulla esattezza storica della tesi

che l’artista propone ed illustra nel ciclo Tra due guerre. Tesi peraltro non nuova e sotto molti

aspetti corretta, secondo la quale alla base della ideologia fascista vi sia una «cultura superiore

e solenne, organicamente elaborata da letterati, filosofi, poeti, artisti, smaniosi dì temprare la

coscienza nazionale».8 In altre parole «bergsonismo, neoromanticismo, misticismo, decadentismo» creando «il culto dell’eroe e della santa violenza patriottica» sarebbero movimenti culturali «cripticamente fascisti». Ecco così alternarsi e mischiarsi: eleganze floreali e rovine espressioniste, vestiti di seta e uniformi, ventagli di piuma e carni martoriate. Un materiale contraddittorio e mutevole, difficile da gestire, persino ostile, che Vespignani affronta con l’audacia e

il coraggio del torero nell’arena. Del resto alla fine quello che su tutto emerge e tutto travolge

32

e pianifica è ancora una volta la morte, non solo quella più diretta delle vittime della guerra,

dei bombardamenti, degli atroci campi di sterminio dove sono ammassati dei poveri cristi

«senza divinità», ma la morte che subdolamente si annida nelle immagini algide, persino apollinee, dedicate agli apparati del potere, ai suoi miti e ai suoi riti. L’incubo del vero, esibito e

morbosamente dettagliato, talvolta si fa quasi insostenibile, ma Vespignani non ci dà tregua,

soprattutto non si dà tregua. Autentica è la sofferenza dell’autore che traspare da tutto il ciclo

talché si resta sedotti da quel suo saper vivere così a lungo e ossessivamente a tu per tu con i

propri personaggi, con i propri spettri, ben sapendo fin dagli inizi che il prezzo da pagare è

alto: quello, come ha confessato, «di non poter tirare tra se stesso e i grandi cimiteri della

patria, il confine invalicabile di una linea purissima».9

Da un punto di vista linguistico il ciclo non ha connotazioni o riferimenti precisi. Del resto

abbandonati i grandi modelli, così amorevolmente studiati in giovinezza, Rembrandt, Goya e

il più familiare Fattori (soprattutto per quel che attiene il breve momento delle marine e delle

spiagge caratterizzate da un pigro aprirsi di bianchi parasoli ), Vespignani si è creato una lingua tutta sua seppure volutamente contaminata, dove alterna l’ossessione analitica e dettaglistica a momenti più impetuosi e liberatori. Così anche in Tra due guerre, di volta in volta, a

seconda che il tema lo richieda, eccolo indulgere sia all’ornato floreale e al ricalco dei fregi marmorei dell’Altare della Patria sia ad un nitore apollineo che si deforma nelle prospettive impossibili e nei primi piani di efebici eroi (L’Italia di marmo) sia infine cimentarsi in alchimie e ricette

materiche e gestuali che si riconnettono alle già provate ricette dell’Informale. Comunque

anche in questo ciclo resta di fondamentale importanza la componente grafica. Che Vespignani

sia più un disegnatore che un colorista è cosa risaputa. Io stessa agli inizi degli anni Cinquanta

scrissi che il suo segno corrispondeva a quello di Wols. Era cioè il sensibile sismografo della

sua stessa esistenza. Ma mentre il pittore tedesco, proseguendo la lezione di Klee, badava

soprattutto al perpetuo sommovimento della vita organica e più che «creare si lasciava avvenire», Vespignani restava un implacabile diarista. Disegnare significava allora soprattutto

comprendere «non solo i profili, le linee, i colori ma il senso vero degli uomini e del loro paesaggio». Un compito che è restato costante e appassionato fino all’ultimo, tanto da fare della

sua ampia e mirabile opera grafica un eccezionale documento esistenziale del nostro passato.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Louis Lavelle, La conscience de soi, Grasset, Paris 1933.

Renzo Vespignani, Diario 1943-1944, Carte Segrete, Roma 1991.

Simone De Beauvoir, Littérature et métaphysique, in Les Temps Modernes, 1, 7, avril 1946.

Renzo Vespignani, Come mosche nel miele, Catalogo della Mostra omonima, Villa Medici, Roma 1951.

Ivi.

Renzo Vespignani, Tra due guerre, in questo stesso volume.

Ivi.

Ivi.

Ivi.

33

La sacra infamia:

promemoria sul deprecato tabù della guerra

di Gaspare De Caro e Roberto De Caro

Ed ecco, uscì un altro cavallo, rosso, e a colui che stava sopra fu dato il

potere di togliere la pace dalla terra e di far sì che gli uomini si

sgozzassero fra di loro e gli fu consegnata una grande spada.

(Apocalisse, 6,4)

Quando il Secondo Cavaliere, tornato a confutare la grande illusione, ebbe completato l’opera,

lasciò dietro di sé oltre 50 milioni di morti, 35 milioni di feriti, 3 milioni di dispersi.

Scomparvero 20,6 milioni di sovietici, 11,8 di cinesi, 6,8 di tedeschi, 5,8 di polacchi, 3 di giapponesi, 1,5 di jugoslavi, 600.000 francesi, 455.000 italiani, 400.000 inglesi, 300.000 statunitensi

e centinaia di migliaia di persone di altre nazionalità.1 Il Secondo Cavaliere non aveva portato solo morte, aveva anche generato il frutto maturo della Modernità: la dimostrazione

ostensiva del genocidio burocratico, il deserto morale della «mentalità del solving problem»2

nell’irresistita fascinazione medusea del Potere sul Sapere – sulla scienza e sulla tecnologia.

Ma Auschwitz3 e Hiroshima, apici di strutture mostruose,4 entrambi efferati prodotti finali di

programmi di sterminio ramificati e diversificati, non esaurirono affatto possibilità ed esiti

di quelle strutture e di quei programmi. Da una parte, anche se è difficile prenderne

coscienza, l’orrenda reiterazione di Nagasaki va oltre Hiroshima e la dottrina della guerra

preventiva nella specie di un delirante monito ai sovietici: essa ostenta protervamente, senza

necessità di ulteriore appello, l’inesistenza di limiti all’esercizio di un potere assoluto e criminale. Dall’altra, pressati dall’avanzata dell’Armata Rossa sul fronte orientale, i tedeschi

evacuano i Lager e costringono i superstiti, stremati dalla inumana detenzione, a trasferirsi

ad ovest, verso la Germania. Almeno un terzo dei 750.000 prigionieri sottoposti a questa

ulteriore tortura furono uccisi o morirono di stenti durante le «marce della morte», quando i

tedeschi avevano già perso ogni speranza di vittoria. L’ossessione della Endlösung, la «soluzione finale», non si attenuò neanche di fronte alle difficoltà logistiche della ritirata, all’oggettiva convenienza strategica, così come aveva quasi sempre finito per far premio sulle esigenze di sfruttamento schiavistico nell’agricoltura e nell’industria bellica e civile del Reich.

E se non si poteva più usufruire dell’efficienza del modello fordista applicato al progetto

genocida,5 si poteva però ripiegare sulle forme più arcaiche, comunque efficaci, delle esecuzioni sommarie e delle privazioni, che avevano già dato buona prova di sé prima che la

Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung mbH (Società tedesca di lotta contro i

parassiti) coronasse le migliori aspettative dei gerarchi nazisti fornendo alla fabbrica dello

sterminio immense dosi di Zyklon B.

Le cifre della politica di annientamento nazista sono spaventose: 2.250 Testimoni di Geova,

9.000 omossessuali, 270.000 malati di mente, 500.000 zingari, 1 milione e 50.000 tra detenuti

politici, ‘asociali’ e internati militari nei campi di concentramento, 3,3 milioni di prigionieri di

guerra sovietici, tra i 5 e i 6 milioni di ebrei,6 di cui almeno i due quinti fucilati o lasciati morire

nei ghetti. Circa 11 milioni di esseri umani furono cancellati dalla faccia della terra secondo un

progetto che si andò perfezionando durante il corso della guerra, ma le cui linee erano state

inesorabilmente tracciate e rese pubbliche ben prima dell’invasione della Polonia, quando

Hitler veniva armato e assecondato quasi unanimemente dai governi stranieri, nonché internazionalmente omaggiato, come in occasione delle olimpiadi berlinesi del 1936, quasi un anno

35

dopo l’approvazione delle leggi di Norimberga sulla purezza della razza che privarono gli

ebrei dei diritti civili e di cittadinanza. Il Führer non era isolato: tutti sapevano e consentivano.

Del resto, pur dotato di sufficiente creatività personale, condivideva con zelo imitativo modelli

ecumenicamente apprezzati: se certamente subì la fascinazione di Mussolini e Stalin (il primo

per l’audacia putschista e l’uso dichiarato dell’omicidio politico, il secondo per le grandiose

visioni genocide7), l’idea di rinchiudere «gli agitatori di stirpe giudaica in campi di concentramento»,8 che cominciò a coltivare fin dal 1921, gli veniva dai durissimi concentration camps in

cui all’inizio del Novecento i britannici rinchiusero e perseguitarono nell’Orange e nel

Transvaal le famiglie dei coloni boeri. Egli stesso lo ricordò anni dopo in un discorso pubblico:

«I campi di concentramento non sono stati inventati in Germania, ma dagli Inglesi per spezzare con questi mezzi la spina dorsale di altri popoli».9 Il Drang nach Osten, la devastante conquista di Lebensraum ad est, di spazio vitale nella terra degli Untermenschen, i sottouomini da

eliminare o schiavizzare, si configurava per i nazisti, anche sotto il profilo giuridico, come un

ennesimo episodio di colonizzazione dell’imperialismo europeo; ma personalmente Hitler

prediligeva piuttosto la «conquista del West» come archetipo di espansione e genocidio dei

nativi: «la lotta che muoviamo ai partigiani – spiegava nel 1942 – è paragonabile a quella che

veniva mossa agli Indiani dell’America del Nord».10 Hitler d’altronde conosceva la storia,

almeno quella che poteva servirgli, e sapeva quanto facilmente si perdoni qualunque cosa ai

vincitori: «Chi parla ancora, oggi, del massacro degli armeni?» sentenziò il 22 agosto del 1939

in un discorso rivolto ai comandanti in capo delle forze armate del Reich per incitarli al rapido

sterminio dei polacchi. Quel massacro era stato rapidamente archiviato e il nuovo ordine

accettato perché, aggiunse, «il Mondo crede soltanto ai successi».11

C’era poi chi si organizzava in proprio, senza camere a gas: «A primeggiare per efferatezze

sono soprattutto le bande ustascia dello Stato “indipendente” croato, il satellite più feroce del

Terzo Reich. 487.000 serbi ortodossi, 27.000 zingari, all’incirca 30.000 ebrei, nonché migliaia di

comunisti» furono vittime del regime di Ante Pavelic,

´ «fondato sull’amalgama di devozione

cattolica e di fanatismo nazionalista […]. Gravi le collusioni della Chiesa […]. Come ormai è

accertato, i francescani si macchiano in quelle terre di innumerevoli delitti, uccidendo, incendiando case, saccheggiando villaggi; il clero croato invita a sgozzare non solo i serbi, ma anche

gli ebrei».12 E Pio XII, more solito, taceva.13

L’immensa tragedia non si concluse con la cessazione delle ostilità. Venne la stagione della vendetta. Lo sterminio proseguì. È abbastanza noto che a partire dal gennaio 1945, terrorizzati dall’incalzare delle truppe sovietiche, i tedeschi della Polonia e della Prussia Orientale fuggirono a

piedi verso la costa baltica per cercare di imbarcarsi. Si calcola che circa un milione di persone

morirono di freddo, patimenti e sevizie. Inoltre, in osservanza dell’articolo 13 del protocollo di

Potsdam, nell’inverno di quello stesso anno venne «effettuato il trasferimento in Germania dei

tedeschi rimasti in Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria». Circa 14 milioni di persone furono spostate ad ovest in condizioni disperate e altri 2,1 milioni di tedeschi morirono. Alcune di queste

comunità abitavano da secoli le regioni evacuate.14 Molto meno noto è cosa ne fu dei prigionieri.

Alla fine degli anni Ottanta, dopo oltre quattro decenni di insabbiamenti, silenzi e bugie e a

seguito di una rigorosa ricerca, lo scrittore canadese James Bacque, coadiuvato da due coraggiosi

colonnelli dell’esercito statunitense,15 fece luce sul destino dei militari tedeschi, ma anche di molti

civili, detenuti nei campi francesi e americani nell’immediato dopoguerra:

Alla fine del 1945, sulla maggior parte del fronte occidentale il tuono dell’artiglieria era stato

sostituito dal rumore di milioni di paia di stivali trascinati dalle colonne di tedeschi in marcia

stancamente verso i campi alleati. […] Le rese in massa nell’ovest contrastavano fortemente con

le ultime settimane sul fronte orientale dove le unità superstiti della Wehrmacht combattevano

ancora contro l’Armata Rossa avanzante, per permettere al maggior numero possibile di camerati

di sfuggire alla cattura da parte dei russi. […] Dal punto di vista tedesco questa strategia consegnava milioni di soldati tedeschi nelle mani che essi credevano più pietose degli Alleati occidentali, sotto il supremo comando del generale Dwight Eisenhower. Tuttavia, dato l’odio feroce e

ossessivo del generale Eisenhower non solo per il regime nazista ma anche per tutto quanto fosse

36

tedesco, questo credo risultava nel migliore dei casi un azzardo disperato. Più di cinque milioni

di soldati tedeschi nelle zone americana e francese erano costretti nei campi, molti letteralmente

spalla a spalla. Il terreno attorno a loro presto divenne una palude di sporcizia e malattie. Esposti

alle intemperie, mancando anche delle più primitive strutture sanitarie, sottonutriti, i prigionieri

cominciarono presto a morire di fame e malattia. A partire dall’aprile 1945, gli eserciti americano

e francese annientarono con indifferenza circa un milione di uomini, per la maggior parte nei

campi americani [circa il 75%].16 Mai erano avvenute simili crudeltà sotto il controllo della autorità militare degli Stati Uniti, sin dai tempi degli orrori della prigione di Andersonville, amministrata dai confederati, durante la guerra civile americana. Per più di quarant’anni, questa tragedia senza precedenti è rimasta nascosta negli archivi alleati.17

Anche la sorte dei 7 milioni di profughi sopravvissuti agli eccidi del nazismo in molti casi fu

terribile. A cominciare da quella che toccò a 100.000 ebrei superstiti, costretti a restare in

Germania «sovente in caserme dell’esercito tedesco, come il campo di Hohne, detto di BergenBelsen, e in ex KZ [Konzentrationslager], come Dachau». Gran parte di loro per tutto il 1945 e

anche oltre (l’ultimo di questi campi di ‘transito’ chiuderà nel 1952) dovettero rimanere nel

paese dei carnefici sia perché le comunità originarie erano state completamente distrutte e non

vi era possibilità di rientro nelle nazioni di provenienza, sia perché leggi draconiane sull’immigrazione avevano chiuso le porte della Palestina, del Canada, degli Stati Uniti. Nei campi

alleati gli ebrei dovettero subire l’ignominia di essere trattati da criminali: sottoposti a coprifuoco, sottoalimentati, spesso lasciati con la divisa del Lager, in caso di proteste venivano

repressi dalla polizia tedesca, esplicitamente autorizzata, che, come è facile immaginare,

sovente si mostrava ostile. «I rapporti tra l’esercito americano e gli ebrei peggiorarono a tal

punto» che nell’agosto del 1945 dovette intervenire il presidente Truman e incaricare di un’indagine Earl G. Harrison, «preside della facoltà di Diritto dell’Università della Pennsylvania e

rappresentante presso il Comitato interministeriale dei rifugiati», il quale fu perentorio: «Allo

stato attuale delle cose, stiamo trattando gli ebrei come hanno fatto i nazisti, salvo che non li

sterminiamo. Sono ammassati in gran numero in campi di concentramento sotto la sorveglianza del nostro esercito, che ha preso il posto delle truppe SS».18

Peggio ancora, se possibile, andò ai superstiti dell’Armata Rossa, i quali nella gerarchia dei Lager

del Reich occupavano, tra i prigionieri di guerra, «il rango più basso».19 Essi avevano già dovuto

subire la furia del Rassenkrieg, la guerra razziale, che come si è detto ne portò alla morte 3,3

milioni: un elevatissimo numero, legato alle «Direttive per il comportamento delle truppe in

Russia» emanate dal Dipartimento dello Stato maggiore della Wehrmacht prima dell’operazione

«Barbarossa». Ai militari tedeschi si ordinava «un intervento energico e spietato contro agitatori

bolscevichi, partigiani, sabotatori, ebrei e la totale eliminazione di ogni resistenza attiva e passiva».20 Per gli Untermenschen sovietici non doveva esserci scampo. Nei Lager la disparità di trattamento tra le diverse nazionalità fu enorme: «il tasso di mortalità tra i prigionieri sovietici arrivò

quasi al 60%, mentre quello dei circa 100.000 prigionieri americani nello stesso sistema di internamento e spesso persino alloggiati negli stessi campi era del 4%».21 Nel famoso Stalag XVII, «un

campo di prigionia completamente ‘normale’, […] dei circa 4.000 sottufficiali americani complessivamente solo quattro persero la vita, il che corrisponde ad un tasso di mortalità di uno su 1.000,

nello stesso campo tra i sovietici ne moriva uno ogni 10».22 Ebbene, questa gente che aveva attraversato il calvario della guerra e dei campi di concentramento e di sterminio ora doveva fare i

conti con l’insaziabile crudeltà di Stalin, il quale fin dall’agosto del 1941 «aveva definito quanti

erano caduti in mano tedesca come traditori della patria o collaborazionisti, che al loro ritorno

avrebbero subito rappresaglie non solo in prima persona, ma anche nelle loro famiglie»23 e decretato che «i parenti dei soldati dell’Armata Rossa» che si fossero lasciati «prendere prigionieri»

non avrebbero ricevuto «alcun sostegno o aiuto da parte dello Stato».24 Nonostante le notevoli

divergenze di valutazione sulle cifre e i destini dei reduci sovietici,25 risulta «chiaramente che la

metà degli ex prigionieri e dei lavoratori civili ebbe a soffrire le rappresaglie più disparate»,

almeno fino all’amnistia del 1957, che tuttavia non comportò una loro «piena riabilitazione […].

Il “marchio di Caino” […] rimase fino all’epoca della perestrojka e caratterizzò così per decenni

la vita di queste “vittime di due dittature”».26

37

Poi ci furono le rappresaglie e gli eccidi a fini geopolitici, come quelli titoisti contro gli italiani

nel maggio-giugno del 1945 in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia, terre che tra il 1941 e il 1943

avevano conosciuto gli orrori nazifascisti, vertice di un ventennio di brutale dominio dello

Stato italiano. Migliaia di persone morirono nelle foibe carsiche o nei campi di prigionia sloveni e croati e non solo esponenti fascisti e responsabili di crimini di guerra, come affermato

ufficialmente da Belgrado, ma anche numerosi cittadini comuni italiani e slavi, partigiani,

comunisti dissidenti, membri dei comitati di liberazione nazionale. Insomma, chiunque si

opponesse alle ambizioni annessioniste della «nuova» Jugoslavia.27

Il grande massacro non veniva dal nulla. L’«inutile strage» del ’14-’18 ne aveva gettato le solide

basi. E non solo perché per la prima volta sperimentò su scala continentale contro i corpi senza

difesa di milioni di uomini, al fine esplicito della massima distruzione, la devastante sinergia