3396 impaginato.qxp:Aracne 17x24 28/09/10 14.42 Pagina I

A05

43

3396 impaginato.qxp:Aracne 17x24 01/10/10 12.40 Pagina II

Si ringraziano i professori Bruno Cozzi (Cap. 12 e 14), Carlo Franzini (Cap. 9),

Ennio Ongini (Cap. 21), Giulio Sergio Roi (Cap. 11) per l’aiuto nella stesura di alcuni capitoli e anche Massimo Valdina e Michele Ruggiero per i consigli.

3396 impaginato.qxp:Aracne 17x24 28/09/10 14.43 Pagina III

Ivana Gritti

IL SONNO

E LA SUA STORIA

3396 impaginato.qxp:Aracne 17x24 28/09/10 14.44 Pagina IV

Copyright © MMX

ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it

[email protected]

via Raffaele Garofalo, 133/A-B

00173 Roma

(06) 93781065

ISBN 978–88–548–3396–8

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,

di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie

senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: settembre 2010

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina V

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina VI

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina VII

Indice

1 Capitolo I

Il sonno

7 Capitolo 2

La storia dell’esplorazione del sonno e del sogno

2.1. le teorie greco–romane del sonno, 7 – 2.2. Il sonno nell’era pre–scientifica, 8 – 2.3.

Il sonno nel corso della storia e la sua negazione, 11 – 2.4. una pletora di teorie sul sonno,

12 – 2.5. le varie teorie: anemica, del flusso sanguineo e chimica, 13 – 2.6. la teoria della

deafferentazione: i primi studi di biologia, 15 – 2.7. le opportunità perse, 16 – 2.8. I centri

del sonno e i centri della veglia, 18 – 2.9. la natura del sognare, 23 – 2.10. l’antico egitto,

24 – 2.11. I primi approcci spirituali e biblici al sognare, 25 – 2.12. la mitologia e la

medicina greca, 30 – 2.13. Il sogno dall’antica roma al XVIII secolo, 31 – 2.14. sognare,

l’inconscio e la psicanalisi verso il terzo millennio, 34

letture scelte, 43 – Bibliografia, 44

51 Capitolo 3

I ritmi circadiani

3.1. sistemi fondamentali di adattamento degli organismi viventi, 51 – 3.2.1

Dall’eliotropio alle grotte di Mammoth, nel Kentucky, fino ai sotterranei dell’Istituto

Max Planck in Germania, 51 – 3.2. l’orologio biologico, 53 – 3.3. Il nucleo

soprachiasmatico, 54 – 3.4. I ritmi del sonno e la loro regolazione, 60 – 3.5. Il processo s:

i meccanismi esecutivi regolatori del sonno, 60 – 3.6. le componenti permissive, 63 –

3.7. le componenti omeostatiche, 63 – 3.8. Il controllo omeostatico del ciclo sonno–

veglia, 64 – 3.9. I substrati anatomici delle interazione tra ritmi circadiani e ciclo

sonno–veglia, 65 – 3.10. le connessioni del nucleo soprachiasmatico, 66 – 3.11. le vie

efferenti dal nucleo soprachiasmatico, 67 – 3.12. In sintesi: Il sonno e le interazioni tra le

varie componenti, 68 – 3.13. I disordini del ritmo circadiano, 70 – 3.2.1 Il jet lag, 70 – 3.14.

la dinamica dell’adattamento di fase, 71

letture scelte, 73 – Bibliografia, 44

VII

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina VIII

VIII

Indice

79 Capitolo 4

Le fasi del sonno

4.1. la strutturazione in stadi del sonno, 80 – 4.2. le variazioni del sonno reM durante

lo sviluppo, 81

letture scelte, 83

85 Capitolo 5

La veglia

5.1. la fisiologia e i meccanismi della veglia, dell’attivazione e della desincronizzazione

elettrocorticale, 85 – 5.2. Il sistema risvegliante del tronco dell’encefalo, 87 – 5.2.1 la

formazione reticolare del tronco, 87 – 5.2.2 I neuroni colinergici del tegmento ponto–

mesencefalico, 89 – 5.2.3 I neuroni noradrenergici del locus coeruleus, 90 – 5.2.4 I neuroni

dopaminergici del tegmento ventro–mesencefalico, 91 – 5.2.5. I neuroni serotoninergici

del rafe, 93 – 5.3. Il sistema attivante talamo–corticale, 94 – 5.3.1 Meccanismi talamo–

corticali e intra–corticali dei processi di desincronizzazione, 96 – 5.4. I sistemi ipotalamici

risveglianti, 97 – 5.4.1. I neuroni istaminergici del nucleo tuberomamillare, 99 – 5.4.2. I

neuroni ipocretinergici/orexinergici dell’area peri–fornicale, 100 – 5.4.3. I neuroni

colinergici del prosencefalo basale, 101 – 5.4.4. I neuroni non–colinergici del prosencefalo

basale, 102 – 5.5. Conclusioni e prospettive, 103

letture scelte, 104 – Bibliografia,

113 Capitolo 6

Il sonno sincrono o sonno non–REM

6.1. la storia della fisiologia del sonno, 113 – 6.2. le componenti reticolari del tronco,

115 – 6.2.1. Dalla teoria della deafferentazione sensoriale di Bremer alla teoria reticolare,

115 – 6.2.2. la teoria reticolare, 117 – 6.2.3. le esperienze: farmacologiche, di raffreddamento ed elettrofisiologiche, 119 – 6.3. I meccanismi omeostatici, 121 – 6.3.1 Il

tronco dell’encefalo, 121 – 6.3.2 la componente prosencefalica ed ipotalamica, 122 – 6.3.3.

la componente talamica, 125 – 6.3.4 sintesi dei meccanismi della sincronizzazione e della

desincronizzazione eeG, 130 – 6.3.5 Il passaggio dal sonno sincrono alla veglia, 130

letture scelte, 133 – Bibliografia, 134

139 Capitolo 7

Il sonno attivo, desincronizzato e paradosso e con i movimenti rapidi degli

occhi

7.1. Il ciclo del sonno sincrono e del sonno desincronizzato, 140 – 7.2. I meccanismi e le

strutture responsabili del ritmo desincronizzato, 143 – 7.3. le esperienze di lesione, di

stimolazione e quelle farmacologiche, 144 – 7.3.1. le esperienze di stimolazione, 145 –

7.3.2. le esperienze farmacologiche, 145 – 7.3.3. le esperienze microfisiologiche, 146 –

7.3.4. le esperienze microelettrofisiologiche, 148 – 7.4. la fenomenologia tonica e fasica

del sonno reM, 149 – 7.4.1. la desincronizzazione elettroencefalografica, 149 – 7.4.2. I

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina IX

Indice

IX

movimenti oculari rapidi o reM, 151 – 7.5. le onde ponto–genicolo–occipitali (PGo),

153 – 7.6. Il sistema motorio e la postura, 156 – 7.7. le modificazioni dei sistemi sensoriali,

161 – 7.8. la graduale diminuzione del bisogno di sonno reM nelle prime fasi dello

sviluppo, 162 – 7.9. Il contenuto mentale dei sogni in rapporto con la fisiologia del sonno

reM, 163

letture scelte, 164 – Bibliografia, 165

169 Capitolo 8

La neurochimica del sonno

8.1. la chimica della regolazione degli stati di sonno e di veglia, 169 – 8.2. I sistemi

neuronali responsabili dello stato di veglia, 173 – Il glutammato (Glu), 173 – la

noradrenalina (nA), 174 – la dopamina (DA), 176 – l’istamina (H), 178 – la serotonina

o 5–idrossitriptamina (5–Ht), 179 – l’acetilcolina (Ach), 181 – le orexine (orx) o

ipocretine, 184 – l’ormone corticotropo (CrH), 184 – 8.3. la chimica del sonno sincrono,

186 – Il GABA (Acido Gamma Amino Butirrico), 186 – la somatostatina e la

corticotropina, 189 – l’ormone che facilita il rilascio dell’ormone della crescita, 189 –

l’adenosina, 190 – l’insulina, la colecistochinina (CCK) e la bombesina, 191 – 8.4. la

chimica del sonno con movimenti rapidi degli occhi, 192 – l’acetilcolina (Ach), 192 – la

noradrenalina, la serotonina e l’istamina (nA, 5–Ht, H), 194 – I sistemi catecolaminergici,

195 – la dopamina (DA), 195 – Il GABA, 196 – la glicina (Gly), 197 – Il glutammato (Glu),

197 – Il peptide intestinale vasoattivo (VIP), 197

letture scelte, 199 – Bibliografia, 200

213 Capitolo 9

Eventi fisiologici nel sonno: il sonno come mezzo diagnostico

9.1. Il sistema respiratorio, 213 – 9.1.1. Il sonno ad onde lente (sWs o nreM), 214 – 9.1.2.

Il sonno reM, 215 – 9.2. Il sistema cardiovascolare, 216 – 9.2.1. la circolazione, 219 –

9.2.2. la circolazione cerebrale, 220 – 9.2.3. I meccanismi di controllo della circolazione

durante il ciclo veglia–sonno, 225 – 9.2.4. l’attività simpatica e sonno, 227 – 9.2.5. la

circolazione muscolare, 227 – 9.2.6. la circolazione splacnica, 227 – 9.2.7. la circolazione

cutanea, 228 – 9.2.8. la circolazione coronarica, 228 – 9.3. la regolazione della

temperatura durante il sonno: un equilibrio tra termogenesi e termolisi cerebrale, 229 –

9.3.1. Gli effetti della circolazione sistemica sulla temperatura ipotalamica negli stati

comportamentali, 230 – 9.3.2. I meccanismi della termolisi cerebrale, 231 – 9.3.3. I fattori

che influiscono sulla temperatura cerebrale, 232 – 9.3.4. I meccanismi delle oscillazioni

della temperatura ipotalamica durante il ritmo ultradiano, 233 – 9.3.5. Gli effetti del

sistema nervoso autonomo simpatico, sulla postura e sulla termolisi cerebrale durante il

ciclo ultradiano veglia–sonno, 234 – 9.4. la pupilla, 237

letture scelte, 238 – Bibliografia, 238

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina X

X

Indice

241 Capitolo 10

La fisiologia della veglia e del sonno in alta quota

10.1. la medicina dell’alta quota, 242 – 10.2. le alterazioni dell’elettroencefalogramma,

244 – 10.3. I disturbi del sonno da altitudine, 244

letture scelte, 248 – Bibliografia, 248

253 Capitolo 11

La nutrizione, il metabolismo e il sonno

11.1. Il ruolo dei fattori nutrizionali e metabolici sul sonno, 253 – 11.1.1. I rapporti tra

nutrizione, metabolismo, sonno e sviluppo, 255 – 11.1.2. sul ruolo dell’organizzazione

del sonno e sul metabolismo, 256 – 11.1.3. I disordini alimentari durante il sonno, 257 –

11.2. le ipocretine/orexine, 258 – 11.2.1. le relazioni omeostatiche tra gli stati di

coscienza desincronizzati, la nutrizione ed il metabolismo, 258 – 11.2.2. le

ipocretine/orexine e la regolazione della nutrizione, 260 – 11.2.3. le orexine nel controllo

dell’omeostasi endocrina e metabolica, 262 – 11.2.4. la veglia e il metabolismo, 263

letture scelte, 265 – Bibliografia, 265

269 Capitolo 12

Sul sonno e sulla sua evoluzione

12.1. la filogenesi del sonno, 270

letture scelte, 280 – Bibliografia, 280

281 Capitolo 13

Lo sviluppo del sonno

13.1 ontogenesi del sonno, 281 – 13.1.1. Il sonno nei feti, 281 – 13.1.2. Il sonno nel

neonato, 283 – 13.1.3. Il sonno nel bambino da 1 a 6 mesi, 285 – 13.1.4. Il sonno dal terzo

al sesto mese, 286 – 13.1.5. Il sonno tra 6 mesi e 5 anni, 287 – 13.1.6. Il sonno tra 5 e 12

anni, 288 – 13.1.7. Il sonno in adolescenza tra 12 e 18 anni, 289 – 13.1.8. le tecniche di

registrazione delle modificazioni del sonno in età evolutiva, 290 – 13.2. Il sonno degli

adulti, 292 – 13.2.1. Il sonno negli adulti tra 18 e 30 anni, 292 – 13.2.2. Il sonno negli adulti

tra i 30 e 45 anni, 293 – 13.2.3. Il sonno negli adulti tra i 45 e i 66 anni, 293 – 13.2.4. Il

sonno oltre i 60 anni, 294

letture scelte, 295 – Bibliografia, 296

299 Capitolo 14

Il comportamento nel sonno

14.1 l’etologia e l’etnologia del sonno, 299 – 14.2. l’etnologia del sonno, 302

letture scelte, 303 – Bibliografia, 303

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina XI

Indice

XI

305 Capitolo 15

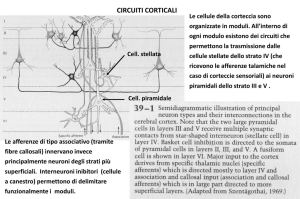

Struttura e organizzazione funzionale della corteccia cerebrale

15.1 la corteccia cerebrale, 306 – 15.1.1. l’organizzazione morfofunzionale della

corteccia cerebrale, 306 – 15.1.2. le proprietà funzionali dei neuroni della corteccia

cerebrale, 308 – 15.1.3. le due classi principali di neuroni della corteccia cerebrale, 308 –

15.1.4. le funzione delle sinapsi inibitorie in vicinanza del soma dei neuroni, 310 – 15.1.5.

la frequenza di scarica delle cellule piramidali, 311 – 15.1.6. I dendriti e l’amplificazione

dei segnali sinaptici, 312 – 15.1.7. le funzioni delle cellule gliali, 313 – 15.1.8. le

macroregistrazioni delle popolazioni di neuroni corticali nell’uomo, 313 – 15.2.

l’elettroencefalogramma e le cellule piramidali, 319 – 15.2.1. l’elettroencefalogramma

nella veglia, 321 – 15.2.2. le normali variazioni del tracciato elettroencefalografico

durante il sonno, 322 – 15.2.3. Il sonno paradosso detto anche sonno con movimenti

oculari rapidi (sonno reM), 325 – 15.3. le immagini dell’attività cerebrale registrate con

la Pet e la rMn durante gli stati di veglia e di sonno, 326 – 15.4. I potenziali evocati

sensoriali durante la veglia e il sonno, 327

letture scelte, 329 – Bibliografia, 330

331 Capitolo 16

Gli stati di coscienza e di attività elettrica cerebrale

16.1 I fattori che producono variazioni del tracciato elettroencefalografici, 331 – 16.1.1.

I fattori sistemici, 331 – 16.1.2 fattori cerebrali, 332

letture scelte, 343 – Bibliografia, 343

345 Capitolo 17

Gli stati di coscienza

17.1 la fisiopatologia degli stati di coscienza, 361 – 17.1.1. le perdite transitorie di

coscienza, 361 – 17.1.2. Il coma, 362 – 17.1.3. Gli infarti cerebrali, 365

letture scelte, 367 – Bibliografia, 367

369 Capitolo 18

I disturbi del sonno e del risveglio

letture scelte, 373 – Bibliografia, 373

375 Capitolo 19

Psicofisiologia del sonno

letture scelte, 377 – Bibliografia, 378

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina XII

XII

Indice

389 Capitolo 20

La funzione del sonno

letture scelte, 380

381 Capitolo 21

La terapia del sonno e della veglia: dallo stile di vita alla farmacologia

21.1 Farmacologia, 383 – 21.1.1. Cenni storici, 383 – 21.1.2. I barbiturici, 383 – 21.1.3. le

benzodiazepine, 384 – 21.1.4. le proprietà farmacologiche delle benzodiazepine, 384 –

21.2 Gli ipnotici: i meccanismi di base e la farmacologia, 385 – 21.2.1. I meccanismi di

azione, 386 – 21.2.2. la farmacocinetica, 389 – 21.2.3. le proprietà farmacologiche, 391

– 21.3 Gli ipnotici: la loro efficacia e gli effetti collaterali, 393 – 21.3.1. l’efficacia delle

benzodiazepine, 393 – 21.3.2 Alcune considerazioni particolari, 395 – 21.3.3. Alcune linee

guida per il trattamento farmacologico, 396 – 21.4 Gli stimolanti della veglia: i

meccanismi di base e la farmacologia, 398 – 21.4.1. la cocaina, l’anfetamina e il

metilfenidato, 399 – 21.4.2. la farmacologia comportamentale, 400 – 21.4.3 Gli effetti

collaterali, 400 – 21.4.4. la tolleranza e la dipendenza, 400 – 21.4.5. la neurofarmacologia,

401 – 21.4.6. Il Modafinil e le pemoline, 402 – 21.5 Gli stimolanti nella terapia delle

ipersonnie: l’efficacia e gli effetti collaterali, 402 – 21.5.1. la storia, 402 – 21.5.2. Gli

stimolanti e la narcolessia, 403 – 21.5.3. Alcuni studi clinici sui farmaci stimolanti, 404 –

21.5.4. Gli effetti collaterali, 405 – 21.5.5. la tolleranza, 406 – 21.5.6. Alcuni casi particolari,

406 – 21.5.7. Alcune conclusioni, 407 – 21.6. I farmaci che disturbano il sonno e la veglia,

407 – 21.6.1. I farmaci antidepressivi, 408 – 21.6.2 Gli antidepressivi triciclici, 408 – 21.6.3.

Gli inibitori delle monoaminoossidasi, 409 – 21.6.4. Gli inibitori selettivi del

riassorbimento della serotonina, 409 – 21.6.5. Altri antidepressivi, 410 – 21.6.6. I farmaci

antipsicotici, 410 – 21.6.7. Gli agenti ansiolitici, 411 – 21.6.8. I farmaci cardiovascolari, 411

– 21.6.9. I farmaci anti–ipertensivi, 411 – 21.6.10. I farmaci anti–lipedipidemici, 412 –

21.6.11. I farmaci antiaritmici, 413 – 21.6.12. Gli antagonisti dell’istamina, 413 – 21.6.13.

Gli antagonisti istaminici H2, 413 – 21.6.14. I corticosteroidi, 413 – 21.6.15. la teofillina,

414 – 21.6.16. I farmaci antiparkinsoniani, 414 – 21.6.17. I farmaci antiepilettici, 414 –

21.2.18. le pseudoefedrine e la fenilpropanolamina, 415

letture scelte, 415

417 Appendice

Alcune definizioni e terminologie, correntemente utilizzate, 417 – Centri di medicina

del sonno, 423 – siti web dedicati al sonno, 427

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina XIII

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina XIV

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 1

Capitolo I

Il sonno

secondo molti ricercatori — teorici, sperimentali e clinici — per quanto

riguarda la comprensione degli aspetti biologici, psicologici e psicanalitici

del sonno e del sogno, è sopratutto negli ultimi due secoli che si sono fatti

i maggiori progressi.1

si è scoperto, ad esempio, che il sonno è un processo comportamentale dinamico ed è un’attività speciale del cervello controllata attraverso

l’elaborazione di meccanismi specifici. Inoltre, non è uno stato di riposo

o semplicemente l’assenza della veglia, ma ha molteplici funzioni specifiche, benefiche e positive. le nuove dimostrazioni, derivate in massima

parte dallo sviluppo delle neuroscienze, hanno avuto una parte importante soprattutto nell’incremento delle ricerche dell’esplorazione del

sonno e del sogno.2 studiando entrambi, l’uomo ha cambiato la visione

di sé. È stato come «l’accensione improvvisa di una lanterna nel buio»,

dove l’oscurità era (ed è) rappresentata dal modo in cui i nostri ritmi giornalieri, le percezioni, le sensazioni e i pensieri riflettono il lavoro di cento

bilioni di neuroni del nostro cervello. una quantità sterminata di cellule

nervose che, attraverso la decodificazione dei geni, producono, secernono e codificano messaggi chimici ed elettrici che vengono ri–codificati

e immagazzinati — sotto forma di nuovi dati e pensieri, in continua armonia — intorno agli orologi biologici. Questa attività incessante, spon1. Questo libro è stato scritto sulla base e sulla struttura delle opere e degli articoli pubblicati

da MAuro MAnCIA tra il 1974 e il 2006.

2. Per un approfondimento si vedano gli articoli e i libri pubblicati da MAuro MAnCIA dal 1974

al 2006, op. cit.

1

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 2

2

Capitolo I

tanea e regolata dei neuroni del cervello è indirizzata a riflettere le basi

biologiche delle molteplici qualità umane, tra cui l’immaginazione e il

pensiero.

oggi sosteniamo che il «sonno è prodotto dal cervello», non soltanto

perché è sviluppato esclusivamente negli animali che ne sono dotati, ma

anche perché è la sede di importanti modificazioni che avvengono durante

il sonno stesso. Ciò potrebbe essere affermato per tutte le specie animali

che non presentino un sonno vero e proprio, ma uno o più periodi di riposo simili a quest’ultimo ma diversi da esso. I «segni comportamentali»

del sonno, come per esempio la postura, gli occhi chiusi, il movimento

della gabbia toracica, che nel sonno profondo è lento ed ampio, o la riduzione della risposta motoria in seguito alla somministrazione di una stimolazione sensoriale possono essere facilmente male interpretati. Ciò che

può essere meno confuso, invece, sono i segni cerebrali del sonno. le variazioni dell’attività elettrica cerebrale, infatti, possono essere utilizzate

per suddividere il sonno in fasi o stadi tra loro distinti e per definire le loro

transizioni.

Attraverso lo studio dei segni grafici di tale attività, noi siamo in grado

di distinguere il sonno dalla sua imitazione, come ad esempio l’ibernazione, dove alcuni animali danno l’impressione di dormire, mentre, al

contrario, l’attività del loro cervello è solo temporaneamente ridotta.

tale interruzione temporanea non avviene durante il sonno, ma continua

attraverso quest’ultimo, differendo da quella che si osserva nella veglia.

oggi noi sappiamo che il cervello di per sé controlla la produzione del

riposo fisiologico a lui necessario. In questi secoli abbiamo anche appreso

che gli orologi biologici cerebrali, che attivano e disattivano il sonno,

sono composti da una complessa popolazione di neuroni, la più importante delle quali è situata in una regione alla base del cervello detta ipotalamo. Questi orologi non si limitano a regolare il sonno e la veglia. essi

programmano ed elaborano, in una sequenza ordinata, gli eventi cerebrali elettrocorticali e comportamentali della veglia e del sonno e tra questi il sonno con movimenti oculari, detto reM (dall’inglese Rapid Eye

Movement): un sonno, cioé, che si manifesta nell’uomo con uno straordinario aumento dell’attività elettrica cerebrale ogni novanta minuti circa.

È durante questo periodo che noi alziamo il palcoscenico “privato” per

la rappresentazione dei sogni più ricchi di contenuti bizzarri. Dunque,

anche il sogno sembrerebbe, come il sonno, appartenere al cervello oltre

che alla mente e da questi essere messo in atto attraverso la sua attiva-

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 3

Il sonno

3

zione.3 noi siamo abituati a pensare che l’attività mentale conscia, così

come i sogni che ricordiamo al risveglio, rappresenti il prodotto della nostra mente. Ma potremmo dire che anche il cervello permette alla mente

di esprimersi attraverso l’attivazione di diverse popolazioni di neuroni,

di specifiche aree cerebrali.

Quest’ultimo, inoltre, è tra i primi beneficiari del sonno e di quel periodo del sonno stesso in cui emerge il palcoscenico per il sogno, come si

percepisce dal progressivo declino delle nostre capacità cerebrali quando

ne siamo totalmente deprivati. se si è, infatti, in preda alla sonnolenza, si

hanno inizialmente delle difficoltà di concentrazione e di attenzione. Poi,

successivamente, l’esecuzione di un compito motorio, come ad esempio

guidare la macchina, può diventare particolarmente difficile, sofferente e

pericoloso.

Già William Dement dimostrò ai suoi colleghi americani negli anni ‘60

che condizioni estreme di deprivazione del sonno e del sogno possono causare gravi alterazioni della personalità. Dopo 5–6 giorni di tale deprivazione

totale, il cervello perde le capacità d’analisi della realtà. Compaiono — a

seconda della profondità e della qualità della deprivazione — le alterazioni

dell’umore, la depressione, i pensieri paranoici, il razionale diventa irrazionale e il sano inizia a vedere e udire cose che non esistono.4 tutte queste

disfunzioni scompaiono rapidamente quando il sonno nella sua totalità è

recuperato. Questo, però, non accade quando la deprivazione di sonno

reM perdura per più di un anno, oppure nel caso in cui tale sonno venga

sostituito da un sonno artificiale estremamente profondo, tipico delle fasi

s3 e s4 del sonno ad onde lente, che altera i processi di memorizzazione

che si consolidano durante quest’ultimo. Ancora oggi non sappiamo come

il sonno e il sogno assicurino l’efficienza delle funzioni cerebrali. Di conseguenza, quindi, possiamo solo dire che questi ultimi sono necessari per

il cervello e per la mente, sapendo che entrambi sono del cervello e della

3. «(...) fra le molteplici funzioni del sonno una, in particolare è degna di nota per i suoi effetti

sulla nostra vita mentale: durante il sonno, infatti, produciamo metafore su cui possiamo costruire

i sogni. si tratta di un’esperienza umana, che avviene soltanto durante quest’ultimo. tuttavia, bisogna

distinguere, in parte, il processo sognare — che articola impulsi e conflitti inconsci – dallo spazio

onirico, dove il sogno attua queste osservazioni. In molti pazienti, infatti, quel processo avviene senza

che vi sia spazio onirico e perciò essi traggono ben poca soddisfazione dai loro sogni» da Lo spazio

privato del Sé di MArCell MAsuD r. KHAn M, pubblicato da Boringhieri nel 1992, op. cit.

4. Dai filmati d’epoca raccolti dal gruppo di nAtHAlIe KleItMAn e WIllIAM DeMent tra il 1938

e il 1956.

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 4

4

Capitolo I

mente e nascono attraverso modificazioni che si verificano nel cervello e

nella mente stessa per l’integrità dell’uomo. Inoltre, possiamo ribadire che

il sonno nei mammiferi è molto più complesso dello stato di riposo che

noi abbiamo in comune con altre creature viventi del mondo. In tale

mondo, il sonno è caratterizzato da una variazione dell’attività comportamentale e dell’attività cerebrale e i meccanismi che ne regolano e ne controllano il succedersi coinvolgono diverse popolazioni di neuroni. Queste

popolazioni variano le loro proprietà chimiche ed elettriche durante il

sonno, in modo tale da poterne beneficiare durante la veglia.

Letture scelte

BAlDIsserA, F., (2009). Fisiologia e Biofisica Medica. Casa editrice Poletto editore.

DeMent, W.C., (2001). Il sonno e i suoi segreti. Dormire bene per vivere meglio. Baldini,

Castoldi.

FInGer, s., (1994), Origins of Neuroscience. A history of explorations into brain function.

oxford university Press.

GreGor, r., WInDHorst, u., (1996). Comprehensive Human Physiology. In: Comprehensive Human Physiology from Cellular Mechanism to Integration. springer.

HoBson, J.A., (1998). Sleep. scientific American library. new York.

Hobson, J.A., (2002). Dreaming: An introduction to the Science of Sleep. university

Press.

Horne, J.,(1998). Perché dormiamo. Le funzioni del sonno negli esseri umani e negli altri

mammiferi. Armando editore.

JouVet, M., (2002). The paradox of sleep. The Story of Dreaming. the MIt Press.

KrYGer, M.H., rotH, t., DeMent, W.C., (1989, 2000). Principle and Practice of Sleep

Medicine. B. sauders Company, toronto.

MACKenzIe, n., (1967). Il sogno. rizzoli editore, Milano.

MAnCIA, M., (1980). Neurofisiologia e vita mentale. zanichelli.

MAnCIA, M., sMIrne s., (1985). Il sonno e i suoi disturbi, fisiologia, clinica e terapia.

raffaello Cortina editore.

MAnCIA, M., MArInI, G., (1990). The Diencephalon and Sleep. raven Press, new

York.

MAnCIA, M., (1993). Neurofisiologia. raffaello Cortina editore.

MAnCIA, M.,(1996, 2006). Sonno e Sogno. editori laterza.

MAnCIA, M., (2002). Saio introduttivo a: Il Teatro del Sogno di salomon resnik.

Bollati Boringhieri.

MAnCIA, M., (2004). Il sogno e la sua storia. Dall’antichità all’attualità. elementi Marsilio.

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 5

Il sonno

5

MAsuD KHAn, M.M., (1992). Lo spazio privato del Sé. Bollati Boringhieri.

MoruzzI, G., (1986). Fisiologia della vita vegetativa. utet, torino.

MoruzzI, G., (1972). The sleep–waking cycle. ergeb. Physiol., springer, new York.

sCHMIDt–tHeWs, (1992). Fisiologia Umana. Idelson liviana, napoli.

sHePHereD, G.M., (1994). Neurobiology. oxford.

solMs, M., (1997). The Neuropsychology of Dreams. A clinical neuroanatomical study.

lea.

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 6

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 7

Capitolo II

la storia dell’esplorazione del sonno e del sogno

Il sonno e il sogno: una storia di dipendenza. senza il primo non esisterebbe l’altro, ma se non vi fosse il secondo, l’altro perderebbe parte del suo

arcano, cioè parte di quel mistero che da un paio di secoli affascina gli scienziati. In questo capitolo esamineremo le teorie e le ricerche di queste due

fasi negli esseri viventi, ripercorrendo alcune idee generali sul significato del

sogno: dalle civilizzazioni più antiche sino all’inizio del XIX secolo quando,

con l’avvento di apparecchiature più sofisticate, gli sperimentatori ebbero la

possibilità di ampliare il campo delle conoscenze scientifiche sul sonno.

2.1. Le teorie greco–romane del sonno

I poemi omerici ci hanno tramandato che i Greci dell’VIII secolo avanti

Cristo personificavano il sonno in «Colui che tutti doma» e nel «signore

cui non sanno resistere né gli uomini, né gli Dei». un’altra frequente immagine del sonno è quella del gemellaggio tra questo e la morte, tale da

suscitare negli eroi sentimenti opposti: detestata poiché irreversibile viaggio senza ritorno la prima; desiderato il secondo perché ideale per far riposare il corpo e alleviare dolore e tristezza. A questa raffigurazione vanno

fatte risalire alcune espressioni letterarie utilizzate per indicare la morte,

quali: «lungo sonno, sonno invincibile» e, nella tradizione cristiana, «eterno

riposo» (FInGer 1994).

nella tradizione filosofica presocratica e in quella medica antica, il

sonno era considerato una via che sta nel mezzo fra la veglia e la morte.

7

Gritti - interno (15 sett):Aracne 17x24 15/09/2010 15.45 Pagina 8

8

Capitolo II

secondo Alcameone di Crotone il passaggio dalla veglia al sonno era la

conseguenza di modificazioni nella distribuzione del sangue; per empedocle d’Agrigento, invece, era il frutto di un’alterazione del calore; Diogene

di Apollonia l’interpretava come uno spostamento, provocato dal sangue,

dell’aria ai vasi sanguigni e al torace. tutti questi filosofi ritenevano che la

morte fosse dovuta a modificazioni dello stesso tipo di quelle che inducevano il passaggio dalla veglia al sonno, ma di intensità superiore, a tal punto

da provocare conseguenze estreme irreversibili (FInGer, 1994).

Aristotele fu il primo studioso a sistematizzare le già allora numerose

osservazioni sul sonno, nell’uomo e negli animali. egli postulò uno stretto

parallelismo fra veglia e percezione, localizzando entrambe le funzioni

nello stesso organo: il cuore. Analogamente alla percezione, anche il sonno

era ritenuto essere la conseguenza dello spostamento dell’anima all’interno

del corpo (FInGer, 1994).1

la tradizione medica dello studio del sonno, è fatta risalire al Corpus

Hippocraticum, un’opera raccolta e completata nei secoli IV e V avanti Cristo, nella quale sono riportate le osservazioni sulle variazioni stagionali

della sua durata e, per la prima volta, le descrizioni delle posizioni assunte

dal corpo nel sonno, oltre alle prescrizioni igieniche per migliorarne la qualità. Galeno — grande divulgatore del II secolo dopo Cristo delle conoscenze della tradizione medica antica — analogamente ad Aristotele

localizzò il sonno nel centro della percezione, ma a differenza dello stagirita

e in linea con la tradizione ippocratica e platonica, lo situò nel cervello.

Ipotizzò poi che il sonno avesse anche un’altra funzione: quella di permettere al cervello di recuperare le energie spese durante la veglia e di rinnovare il «calore innato» (FInGer, 1994; HIPPoCrAtes, 1952, 1959).2

2.2. Il sonno nell’era pre–scientifica

un apporto unico alle conoscenze mediche nel Medioevo è costituito

dalle prescrizioni igieniche presenti nel libro Regimen Sanitatis Salernitanum,

1. Per un approfondimento si vedano i testi di fisiologia e le monografie citate nel capitolo 1 e

nel capitolo 2.

2. Per un approfondimento si vedano le opere di MAuro MAnCIA pubblicate op. cit.