Dell’immagine che non deve suturare il vuoto.

Sul Mahler di Adorno

di Vincenzo Cuomo

Kate, aspettami qui un minuto. È per la tomba di mio padre, che

è stato assassinato, pover’uomo! Ti racconterò. Torno fra un

attimo; il tempo di cogliere un fiore, un semplice fiore di carta

[…]

J.Laforgue, Amleto o le conseguenze della pietà filiale

Ci sono pensatori che solo dopo molto tempo cominciano ad essere valutati nella loro

originale proposta teoretica, e ciò non per scarsa notorietà “in vita” ma per un suo eccesso. È

questo, a mio avviso, il caso di Adorno, cui sicuramente nocque l’interpretazione dei suoi testi

troppo legata ai dibattiti interni alla revisione critica del marxismo degli anni Sessanta e Settanta

dello scorso secolo. In tale dibattito le sue tesi teoretiche furono per lo più trattate come semplice

sfondo delle sue (e di Max Horkheimer) analisi critiche della società tardo-capitalistica (specie

americana) e non affrontate in quanto tali. In tal modo si perse ad esempio l’occasione di

interpretare il suo pensiero attraverso un raffronto con la filosofia francese degli anni Sessanta, con i

vari Deleuze, Lyotard, Derrida, Foucault, per fare alcuni nomi, autori che, nella gestazione e nella

stessa formulazione delle rispettive proposte teoretiche, pur dovettero fare i conti almeno con il

pensiero di Adorno1. Si perse, inoltre, l’occasione di discutere in maniera teoreticamente pertinente

l’idea adorniana di dialettica negativa e il suo problema centrale, vale a dire la questione della

realizzazione dell’ou-topia dell’umano – che assume nei suoi testi anche altri “nomi” teoretici, quali

“auto-riflessione dello spirito sovrano”, “conciliazione ”, “libertà” – questione che è una diretta

conseguenza della concezione di una virtualità inattualizzata interna al processo della civiltà umana

concepito come processo di rischiaramento, di Aufklärung – virtualità di cui l’arte è ambivalente

imago.

Questo saggio, che prende spunto dal testo che Adorno dedicò nel 1960 a Gustav Mahler2,

si propone di dare un contributo alla chiarificazione teorica di tale idea di ou-topia dell’umano e al

suo nesso con la promesse du bonheur attestata dall’arte.

Lo farà, tuttavia, intrecciando un commento “a maglie larghe” del testo con tre excursus che

interverranno nel saggio secondo le modalità dell’irruzione (Durchbruch), della sospensione

(Suspension) e di adempimento (Vollendung), le tre modalità tipiche, secondo l’analisi musicologica

adorniana, della scrittura musicale del compositore boemo.

1.

La scrittura musicale e la terra di nessuno

Una fisiognomica musicale: questo è il sottotitolo che Adorno sceglie per il suo ampio

saggio su Gustav Mahler. Come la fisiognomica tardo-settecentesca di Johann Caspar Lavater

(criticata come è noto – e come Adorno stesso lascia che il lettore ricordi – da Hegel nella sua

Fenomenologia dello spirito3) riteneva di poter studiare l’individualità spirituale fondandosi

unicamente sull’espressione e sui segni del corpo, così Adorno si propone di interpretare l’opera

musicale mahleriana studiandone appunto l’espressione corporea, la mimica, le idiosincrasie, le

ferite, in quanto elementi “oggettivi”, in una parola in quanto scrittura. Tuttavia, a differenza di

Lavater, che riteneva possibile una piena “reversibilità” dello spirituale nel corporeo, per Adorno la

scrittura musicale certamente parla, ma non come espressione di un presunto “contenuto spirituale”

bensì unicamente come resto. “Nell’elemento meramente musicale della musica mahleriana – egli

scrive – si afferma ostinatamente un residuo (Rest) che non può essere interpretato né in base a

precisi avvenimenti né in base ad atmosfere: esso è intrinseco al gesto di quella musica. Per

comprenderlo bisognerebbe costringere a parlare gli elementi strutturali della musica, localizzando

però in senso tecnico le balenanti intenzioni dell’espressione”4.

Proprio il residuo, quel resto ostinatamente refrattario ad un’interpretazione che pretenda di

riportarlo ad una presunta “intenzione spirituale”, è quel che – riprendendo un termine che Adorno

userà poi spesso in particolare nella sua Teoria estetica5 – ritengo corretto chiamare scrittura.

La scrittura parla ma nella lingua della non-identità. Essa non “chiude” l’opera, in quanto le

impedisce di essere “opera” compiuta, totalità a sé immanente. Se si concepisce l’opera come

totalità la scrittura non apparirà che come resto non integrabile, residuo che mette in scacco la

totalizzazione identitaria. Se invece si presta attenzione ad essa, allora i vuoti, le fratture, le ferite

parleranno l’ambivalente lingua della vita offesa e ferita6: da un lato “conio” del dominio che le ha

prodotte, dall’altro sua perenne destituzione e infinita domanda di giustizia (e di felicità). Ma, e

questo è un punto essenziale, tale infinita domanda di giustizia e di felicità non è qualcosa di

soggettivamente “espresso”7, non è una rappresentazione soggettiva, ma è ciò che, essendo

obiettivamente ed enigmaticamente inscritto nell’opera, parla attraverso i suoi vuoti e le sue

fratture, giungendo ad essere imago ou-topica solo attraverso di essi.

Il primo degli elementi musico-scritturali mahleriani su cui riflette Adorno è quello

dell’irruzione (Durchbruch), modalità musicale atta a “far breccia” sia nella forma musicale che

nella società, come egli afferma. Ciò che irrompe è sempre l’Altro, sia nel senso del non-ancoraassimilato, del non-dominato, sia nel senso dell’imprevisto, dell’inatteso. La logica dell’irruzione

ha analogie strutturali con quella del lapsus e dell’atto mancato, studiata da Freud. Come ricorda

Adorno – quando, in una pagina del libro, difende Mahler dal pregiudizio biografico, secondo cui

tutta l’opera del compositore non sarebbe altro che “specchio della sua anima”8 – il processo di

psicologizzazione è tipico di tutta la musica di fine Ottocento e di inizio Novecento e, quindi, deve

essere considerato come un elemento compositivo alla stregua degli altri. Il “fattore privato”,

presente nella sua musica, “in realtà si è trasformato in uno strumento per produrla”9. E “la ferita

dell’individuo – precisa Adorno – ciò che in termini psicologici si chiama ‘carattere neurotico’ [è]

però anche una ferita storica”10, quindi una frattura “obiettiva”, utilizzata da Mahler come elemento

compositivo-scritturale.

Tali fratture, dicevamo, irrompono (durchbruchen). Scrivendo della Prima sinfonia Adorno,

ad un certo punto, descrive l’irruzione di una fanfara: “al culmine del primo tempo, sei battute

prima del ritorno della tonica re, la fanfara irrompe nelle trombe, i corni e i legni acuti, in contrasto

con le proposizioni sonore precedenti, in contrasto anche con il crescendo che ad essa conduce: non

è che questa fanfara raggiunga il culmine del brano, ma è la musica che si dilata con una scossa

corporea: la rottura giunge da un’altra parte, esternamente al moto proprio della musica, che viene

manomessa”11. E aggiunge, “per qualche secondo sembra che in questa sinfonia si sia realizzato ciò

che per una vita intera ha sperato lo sguardo puntato dalla terra al cielo […]. Tutta la musica

promette col suo primo suono qualcosa di diverso, promette di fendere un velo: e le sinfonie di

Mahler vorrebbero finalmente riuscirci”12. È come un adolescente che venga svegliato alle cinque

del mattino dall’irrompere di un suono “sferzante e prepotente”, e “non potrà mai dimenticare di

attenderne il ritorno”13 scrive significativamente Adorno. Notazione interessante. Non scrive,

quindi, “non potrà dimenticarlo”, ma “non potrà dimenticare di attenderne il ritorno”. Perché? Forse

per poterne fare di nuovo esperienza, come di un attimo di gioia che si ricorda e che si desidera

riprovare? Ma questo è solo il senso più “immediato” di questa frase. Infatti, Adorno, pur non

escludendolo, non vuole e non può ridurre il “non potrà dimenticare” al ricordo di un fatto del

passato (soggettivo) – anche perché non ci sono “fatti” del passato che non siano anche il prodotto

di un’infinita elaborazione secondaria. “Ciò che non potrà essere dimenticato” è l’attesa del ritorno.

E qui la tradizionale distinzione tra i tempi (passato, presente, futuro) catastrofizza: l’irrompere

iniziale di un suono “sferzante e prepotente”, è, nello stesso tempo, sia una potenza che si

manifesta, sia anche lo squarcio, la frattura da questa prodotta nell’essere – “lo svegliarsi

dell’adolescente alle cinque del mattino” da quel che hegelianamente potremmo chiamare la lunga

“notte della conservazione”14 (la nascita della coscienza) – sia, infine, la promessa di svelamento, di

rischiaramento, di Aufklärung insita in quell’evento: promessa che non può de-cidersi da un

accadimento iniziale perché virtualmente presente in esso, come inizio mai “iniziato” ma sempre

possibile, o, forse meglio, come inizio che ha accompagnato (e accompagna) l’inizio iniziato

(quello della civilizzazione occidentale) come sua ombra virtuale, come l’in-attualizzato tutt’altro

dal suo procedere, ad un tempo trionfale e catastrofico (per citare Walter Benjamin15).

L’irruzione che “manomette” la musica, come se venisse da tutt’altra parte che dal suo

movimento immanente, da un fuori squadra che fa traballare la sua stessa autonomia, non è prodotta

da un elemento extra-artistico, ma è, paradossalmente, la condizione di possibilità del suo essere

scrittura. Ciò è strettamente connesso con la situazione tardo-moderna dell’arte, situazione in cui

entra in una crisi irreversibile l’idea stessa di immanenza della forma artistica. Tale idea di una

completa auto-referenzialità dell’opera d’arte, ha, per Adorno, il suo fondamento nell’idea

tipicamente moderna (e capitalistica) dell’immanenza della società, vale a dire della perfetta

autonomia della sfera economico-sociale rispetto ad ogni fondamento eteronomo. La critica

adorniana su tale questione è duplice. Da un lato egli mostra come le opere d’arte che più

compiutamente danno a vedere la loro assolutezza e auto-referenzialità siano integralmente fait

social e, quindi, del tutto eteronome; dall’altro mostra come tra Ottocento e Novecento tutta l’arte

“autentica” abbia preso partito per l’inautenticità, la disarmonia, la dissonanza, l’esibizione

dell’impossibilità della forma concepita come totalità compiuta.

Rompendo l’immanenza della forma, la musica “deve ad ogni costo pretendere più del

massimo da se stessa, salvando l’utopia nella terra di nessuno, che è il suo regno”16.

Primo excursus: come una irruzione

Nella Dialettica dell’illuminismo Adorno e Horkheimer tracciano, come è noto, una

genealogia della civilizzazione occidentale. Questo è almeno quello che appare ad una prima lettura

“schematica” e poco attenta alla complessità della loro proposta teorica. Una lettura più accorta,

invece, una lettura che sappia interpretare le infinite pieghe e gli infiniti tour de force del loro

discorso, non potrà non mettere in evidenza come quel che essi chiamano Aufklärung – l’ho già

accennato sopra – non indichi solo la Zivilization occidentale ma anche quel che potremmo definire

l’apparire del “fenomeno umano”, di cui la prima è stata solo una delle possibili attualizzazioni,

quella che si è di fatto imposta, attraverso la potenza della tecnica e dell’economia. Aufklärung è,

infatti, anche il nome di quell’evento abissalmente più vasto e determinante che è stato il distacco

dell’umanità dalla natura. Evento (per noi) abissale di una frattura, di uno iato creatosi all’interno

dell’alveo naturale, che ha prodotto il “fenomeno umano”, attraverso il distacco dal mondo

animale17. Aufklärung allora è da concepirsi anche (se non soprattutto) come speranza e promessa di

uscita dal terrore mitico. Nome ambivalente che nasconde un’aporia fondamentale, il

rischiaramento indica nello stesso tempo due eventi che, non solo, parzialmente si sovrappongono

ma che, per tale ragione, producono ulteriori polarizzazioni di senso. Infatti, il rischiaramento è,

nello stesso tempo, l’apparire dell’umano nel e dall’alveo della animalità, ed è l’evento di una

determinata, storica, modalità di auto-conservazione attraverso il dominio della natura fuori e dentro

il Sé (il “soggetto” prodottosi in tale distacco e a partire da tale distacco iniziale). Inoltre,

Aufklärung indica anche, secondo Adorno ed Horkheimer, la speranza (e la promessa) del

raggiungimento di una patria dell’umano intesa non come riattingimento di un’origine perduta, ma

come “avvenuto scampo”. E tale promesse du bonheur introduce in esso, come dicevo, un’ulteriore

polarizzazione, in quanto vi introduce, per così dire, un “terzo” aspetto (la promessa di una patria

dell’umano) che risulta, contemporaneamente, distinto e non distinto dagli altri due (il distacco

dalla natura e il processo di civilizzazione). L’ulteriore polarizzazione è quella tra il dominio

tecnico

auto-conservativo e l’attualizzazione dell’ou-topia

dell’umano, concepita

come

attualizzazione di un impossibile da sempre possibile. A tale “possibile impossibilità” fa

riferimento, secondo i due pensatori francofortesi, la tipica nostalgia (Sehnsucht) che anima da

sempre la filosofia. “La definizione di Novalis per cui ogni filosofia è nostalgia – essi scrivono – è

giusta solo se questa nostalgia non si esaurisce nel fantasma di qualcosa di antichissimo e di

perduto, ma presenta la patria, la natura stessa, come ciò che è stato prima estorto al mito. Patria è

l’avvenuto scampo”18.

Adorno e Horkheimer, tuttavia, mostrano come il processo di rischiaramento che di fatto

storicamente è accaduto, sia rimasto irretito nel mito a cui tentava di sottrarsi, capovolgendosi in

mito esso stesso. Volendo sintetizzare – altrimenti il discorso diverrebbe troppo lungo e, del resto,

questo punto della loro teoria è quello che i commentatori hanno meglio analizzato a volte fino alla

banalizzazione – il mito è, nel medesimo tempo, una modalità arcaica di spiegazione dell’accadere

della natura (e della comunità/società umana), e l’insieme delle strategie tecniche e culturali atte

alla auto-conservazione delle comunità/società19 umane. Il mito è, in qualche modo, già

rischiaramento, così come il progresso di rischiaramento che si è concretizzato nella civilizzazione

umana, in generale, e occidentale, in particolare, non è riuscito a svincolarsi dal carattere essenziale

del mito, vale a dire quello di essere in fin dei conti poco più di una reazione meramente difensiva e

auto-conservativa, fondata sul dominio, all’evento della frattura che, in seno alla natura e

all’animalità, ha prodotto l’inizio dell’avventura umana. Questo è un punto essenziale da

comprendere. Il dominio (sulla natura e sull’altro uomo) che, nonostante il progresso tecnico e

socio-economico, ha caratterizzato il rischiaramento storico, non è che mimesi del dominio delle

potenze naturali cui la civiltà umana ha cercato di sottrarsi. E qui Adorno e Horkheimer possono

ricordare a buon diritto la famosa affermazione marxiana secondo cui dalla preistoria non si è

ancora usciti: la storia umana non è ancora iniziata.

Si potrebbe pensare che il comportamento mimetico20, in base a cui il vivente cerca di

sopravvivere e di sfuggire alla morte imitando, assimilandosi (al)le potenze naturali che lo

terrorizzano, sia caratteristico solo di una fase primitiva delle culture umane, della fase

propriamente magico-animistica. Ma le cose non stanno così. Vediamo perché.

La fase animistica è, per Adorno e Horkheimer, il risultato del terrore iniziale. Quest’ultimo

“presuppone” (ed “accade” nello stesso momento del) il prodursi di una frattura nell’essere della

natura (o forse di una doppia frattura, quella della coscienza “animale” prima e quella della

coscienza “umana” poi). Potremmo chiamarlo il grido che sente lo smottamento dell’inizio. Con

questo grido iniziale nasce, da un lato, in quanto aver-terrore, il soggetto, dall’altro appare la

potenza della natura, il mana, come dicono i due pensatori, con riferimento alle ricerche di Marcel

Mauss21. Molto opportunamente Marco Maurizi scrive a tal proposito: “mana è l’eco della natura

nella natura (le anime dei selvaggi) e, dunque, ancora per la natura. Tutto si svolge nell’immanenza.

Nell’indistinzione di soggetto e oggetto, il terrore che vede nella natura la sede del mana è, fin

dall’inizio, uno smottamento, un deragliamento interno ad essa […]. Mana costituisce una sorta di

raddoppiamento della natura in essenza e apparenza, forza ed effetto”22. E giustamente sottolinea

come l’accadere di tale raddoppiamento dia origine – nella ricostruzione genealogica di Adorno e

Horkheimer – al sacro, al “separato”, ad uno iato incolmabile nell’essere che, tuttavia, deve essere

colmato per proteggersi dalla paura – da una doppia paura dovremmo forse dire, quella della morte

e quella del vuoto, dell’indeterminatezza d’essere che il distacco ha prodotto. Mana è la potenza da

cui è necessario difendersi, imitandola. Imitazione qui significa assimilazione all’Altro,

“identificazione con l’aggressore”, come spesso Adorno traduce. La magia da un lato – che si fonda

proprio sulla capacità di farsi simile alla potenza che pervade ogni cosa (il mana) – dall’altro il

sacrificio – nel senso del sacrum facere, che istituisce il double bind religioso, vale a dire un

legame con le potenze naturali e “divine” attraverso il legame con la vittima – sono espressioni

eminenti della strategia difensiva affermatasi agli inizi della (prei)storia dell’umanità. Lo strappo

dall’alveo della natura è così implicitamente concepito come infrazione originaria da espiare

attraverso forme di mimesi assimilatoria. Ma questa non può eliminare la frattura, lo strappo. Per

tale ragione essa resta una strategia auto-conservativa indefinitamente ripetentesi, mai conclusa,

sempre in bilico. L’essenza del mito è già tutta qui, in tale “coazione a ripetere”, in tale “ripetizione

dell’identico”. Inoltre, se si pone mente al fatto, sottolineato dai due francofortesi in numerosi

passaggi, che il rapporto con la natura è stato sin dall’inizio indissolubilmente legato a rapporti

sociali fortemente gerarchizzati, si può facilmente convenire con loro che “fin da quando il

linguaggio entra nella storia, i suoi padroni sono sacerdoti e maghi. Chi offende i simboli cade, in

nome dei poteri soprannaturali, in balia di quelli terrestri, rappresentati da quegli organi appositi

della società. Che cosa vi sia stato prima, è oscuro. Il brivido da cui nasce il mana era già sancito,

almeno dai più anziani della tribù, dovunque il mana appare nell’etnologia” 23. Il nesso mitico è,

quindi, sin dalle origini anche nesso sociale.

Ora, come dicevo, il comportamento mimetico non è una caratteristica della sola fase

magico-animistica, ma lo si ritrova anche nelle fasi successive del progresso di rischiaramento, a

partire da quella fase in cui la separazione tra segno e immagine sembra inaugurare una svolta

decisiva nel processo di distacco dal mito.

La distinzione tra segno e immagine sembrerebbe un progresso netto nei confronti

dell’identificazione/assimilazione magica tra di essi. Tale distinzione ha reso possibile il sapere

scientifico come separato e distinto sia dal sapere “magico”, sia da quello artistico. Nella

separazione segno-immagine è racchiusa la separazione, che prevarrà in occidente, tra la scienza e

l’arte. Da un lato abbiamo un segno che, svincolato ed emancipato dalla mimesi, diviene strumento

di conoscenza e di dominio della natura, dall’altro abbiamo un’immagine che assume su di sé tutto

il peso di essere copia di una natura che, a motivo del distacco iniziale, diviene promessa di una

felicità legata ai fantasmi della “dissoluzione dell’io”. Ad una prima lettura le cose stanno

effettivamente in questi termini. “Come segno – essi scrivono – la parola passa alla scienza; come

suono, come immagine, come parola vera e propria, viene ripartita fra le varie arti, senza che si

possa più ripristinare mediante la loro addizione, sinestesia o ‘arte totale’. Come segno, il

linguaggio deve limitarsi ad essere calcolo; per conoscere la natura, deve abdicare alla pretesa di

somigliarle. Come immagine, deve limitarsi ad essere copia: per essere interamente natura, abdicare

alla pretesa di conoscerla. Col progresso dell’illuminismo solo le opere d’arte genuine hanno potuto

sottrarsi alla semplice imitazione di ciò che è già”24.

In effetti i rapporti tra segno ed immagine non sono mai stati così nettamente distinguibili.

Ciò per due ragioni fondamentali: la prima è che il segno è efficace solo se in qualche modo

“riproduce” e imita l’ordine dell’accadere dei fenomeni (è il principio baconiano della “natura non

vincitur nisi parendo”)25; la seconda è che la funzione mimetica dell’immagine dell’arte è

fortemente ambivalente, in quanto da un lato mimesi “consolatoria” (ed ideologica) della natura

perduta, dall’altro, come vedremo fra un po’, enigmatica mimesi di ciò-che-non-c’è, mimesi

dell’ou-topia.

Ciò è rintracciabile già nella descrizione omerica del viaggio di Odisseo nell’Ade (libri X e

XI dell’Odissea), vero e proprio viaggio nel “regno delle immagini”26, come scrive Adorno. In tale

viaggio Odisseo fa esperienza del fatto che le potenze matriarcali non sono altro che “apparenze”:

“la terra promessa di Odisseo non è l’arcaico mondo delle immagini. Tutte le immagini finiscono

per rivelargli, come ombre nel mondo dei defunti, il loro vero essere: l’apparenza. Egli si libera di

loro dopo averle riconosciute come morti e allontanate, col gesto imperioso dell’autoconservazione

[…] Il regno dei morti, dove si raccolgono i miti esautorati, è il più lontano dalla patria. E solo nella

massima distanza è in rapporto con essa”27.

Solo nella massima lontananza dalla patria le immagini hanno rapporto con essa. E solo la

discesa all’Ade, la discesa nel regno dei morti, solo tale discesa, che distrugge il demone mimeticoassimilatorio delle immagini mostrando l’esser-divenute-parvenze delle potenze ctonie, solamente

essa le rende immagini di ciò-che-non-è.

2. Rifiuti musicali

I sonagli della prima battuta della Quarta sinfonia, scrive Adorno, “hanno sempre procurato

uno choc all’ascoltatore normale, che si sentiva preso a gabbo. Ed è veramente un campanello

birbone, che, senza dirlo, dice: ‘nulla di ciò che state ascoltando è vero’”28.

Questa affermazione mi permette di legare il discorso sulla parvenza dell’immagine

all’utilizzo mahleriano dei rifiuti e degli scarti prodotti dal “progresso” musicale. Le sinfonie di

Mahler, scrive Adorno, “ostentano impudicamente ciò che tutti hanno nell’orecchio: resti melodici

della musica d’arte, stantii canti popolari, canzonacce e ballabili” 29. Suoni arcaici, antiquati,

infantili, sonorità degli ambienti di lavoro, tutti questi scarti del progresso musicale sono

consapevolmente utilizzati dal compositore, fino al kitsch, fino alla banalità esibita. In queste

“vittime del progresso anche in campo musicale”, vale a dire in questi “elementi di linguaggio

espulsi dal processo della razionalizzazione e del dominio sul materiale”, in questa lingua “Mahler

non voleva trovare la pace turbata dal corso del mondo, ma ne ha fatto uso con violenza per

resistere con lei alla violenza stessa: il misero avanzo (Rückstand) del trionfo accusa i trionfanti. Di

quel progresso che non si è ancora iniziato, della regressione che non si dissimula più in

originarietà, Mahler ne fa l’immagine di un enigma (Rätselbild)”30.

Egli, quindi, nell’esibire i rifiuti e gli scarti musicali, ne distrugge ogni apparenza di

“originarietà”. L’interesse per tali “avanzi” non riposa in essi, ma nel fatto che il loro esistere attesta

che non c’è stato progresso che non si sia fondato, per giustificare se stesso, sulle sue vittime.

Queste, infatti, se da un lato sono un atto d’accusa nei confronti del progresso – che è sempre e solo

tale per i trionfanti – dall’altro sono ciò che consente al progresso di percepirsi come tale, e, quindi,

ne sono in qualche modo la sua condizione di possibilità. Tuttavia, e questo è l’aspetto più

interessante per Adorno, esse sono anche, nel loro stesso concetto, immagini sonore inservibili,

inutilizzabili e che, per tale motivo, si rendono libere per l’altro, per ciò-che-non-c’è31.

Scrivendo di Hegel un paio d’anno dopo, Adorno ritorna su tale concetto. “La verità

dell’irriducibile non-identico – egli scrive – appare nel sistema, secondo la legge di questo, come

errore; come irrisolto, in altro senso, quello del non dominato; come la sua non-verità. E nulla che

sia non-vero si lascia capire. Così ciò che non si capisce fa saltare il sistema”32.

Per Adorno, “Mahler nella sua musica sa e configura oggettivamente che l’unità può

raggiungersi non ‘malgrado’ le fratture ma solo ‘attraverso’ di esse”33. La frattura, il dissidio passa

finanche nel suo caratteristico giocare con lo scambio tra tono maggiore e minore, che “va da

passaggi singoli in cui il maggiore e il minore si alternano bruscamente” 34, sino alla proposizione di

linee melodiche oscillanti tra terze maggiori e minori (e ciò è rintracciabile, nota Adorno, a partire

dai Lieder giovanili fino all’adagio della Decima sinfonia). E passa anche attraverso la sua

maniacale ma anticonformista strumentazione (Mahler, come è noto, fu anche un grande direttore

d’orchestra), che ad esempio imponeva le note acute ai fagotti e ai contrabbassi e quelle gravi ai

flauti. E, infine, passava attraverso il suo “contrappunto libero” che produceva una polifonia

intimamente corrosa dal disordine35.

Potremmo dire che Mahler sperimenti due diverse strade del “brutto” musicale: quella, per

utilizzare la terminologia di Karl Rosenkranz36, dell’amorfia (dell’assenza di forma fino alla

disarmonia) e quella della deformazione, all’interno della quale il banale, il goffo, l’insulso,

l’infantile, fino al kitsch consapevole, devono essere considerati delle varianti. Nella sua Teoria

estetica, Adorno si sofferma a lungo sulla paradossale dialettica del brutto (e del bello). La

proibizione del brutto, concepito come lo storicamente anteriore, come l’arcaico, sembrerebbe

connaturata con l’arte stessa, o meglio con il processo di autonomizzazione dell’arte dalle sue

origini magiche. Ciò è indirettamente attestato, ad esempio, dalla bruttezza delle maschere arcaiche

che, piene di minacce cannibalesche, “erano imitazioni del terrore che spargevano intorno a sé quale

espiazione”37. Questi tratti arcaici, col “depotenziamento del terrore mitico operato dal soggetto che

si destava, […] vennero colpiti dal tabù di cui erano organon”38, diventando, appunto, “brutti” solo

rispetto “all’idea di conciliazione che viene al mondo col soggetto e col destarsi della sua libertà”39.

L’arte, infatti, come abbiamo già cominciato a dire, a partire dalla separazione tra “segno” e

“immagine”, ha dato “apparenza” anche all’ou-topia legata ad una libertà umana non più soggetta

alla ripetizione del verdetto “mitico” che afferma l’eterno ritorno del nesso che lega il dominio

auto-conservativo ad una colpa da espiare. Solo a partire da tale “apparenza” il terrore arcaico

diviene “brutto”. Nell’arte, tuttavia, da sempre è presente una radicale ambiguità. L’apparenza

dell’ou-topia ha coabitato con due altre tensioni costitutive, entrambe legate al “progresso” della

ratio calcolante: la tensione razionalizzatrice alla perfetta coerenza (alla assoluta immanenza) e la

contrastante tensione mimetica al ricongiungimento con una natura di cui essa (la ratio

civilizzatrice) produce l’illusione d’essere promessa di felicità40. Questa doppia tensione da sempre

presente nell’arte (specie occidentale) ha spesso messo in ombra o addirittura cancellato l’apparenza

dell’ou-topia. Anche per l’estrema vicinanza, pari solo alla sua radicale distanza, tra l’immagine che

illusoriamente promette, qui ed ora, una felicità legata alla dissoluzione dell’io, e l’immagine che

promette una felicità nella realizzazione dell’ou-topia umana da sempre possibile ma mai

attualizzata. Due “promesse di felicità”, una cercata nella “chiusura” dello strappo con la natura, e

un’altra cercata nella realizzazione della libertà umana. Due immagini, una che sutura e riempie il

vuoto che il distacco dalla natura e dall’animalità ha prodotto, l’altra che, a partire da questa frattura

nell’alveo dell’essere, dà apparenza a ciò che non ha (ancora) apparenza.

Tornando alla questione del “brutto”, Adorno chiarisce come esso abbia ad un certo punto

trovato spazio nell’arte. “Il motivo dell’accettazione del brutto – egli scrive – fu antifeudale: i

contadini divennero capaci d’arte. In Rimbaud poi, le cui poesie su cadaveri sfigurati perseguirono

quella dimensione con minori remore dello stesso Martyre di Baudelaire, la donna nell’assalto alle

Tuileries dice ‘Je suis crapule’, quarto stato o proletariato straccione”41. Chi vuole la rivoluzione

appare “grossolano”, “sfigurato dal risentimento”, portando ancora “i segni dell’umiliazione sotto il

peso del lavoro non libero”42. La repulsione estetica del brutto – il fatto che il brutto nell’arte resta

comunque brutto, ripugnante, volgare – riposa, secondo Adorno, su “una inclinazione verificata sul

piano della psicologia sociale: l’inclinazione ad equiparare, e con ragione, il brutto all’espressione

del dolore e ad ingiuriarlo proiettivamente”43. Tuttavia, quando l’arte ha la forza di accettare il

brutto “senza recedere dal suo anelito […] è cosa che affratella il momento del brutto alla

spiritualizzazione artistica”44. Infine, nell’arte moderna – e così torniamo all’epoca di Mahler – la

proibizione del brutto, sociale ed estetica ad un tempo, “è divenuta proibizione […] di ciò che non è

stato integralmente compenetrato dalla forma […]. Dissonanza è il termine tecnico per indicare che

l’arte ha recepito ciò che l’estetica, come pure l’ingenuità, dicono brutto”45. Brutto in tal senso è

quell’elemento “in conflitto con la legge della forma che domina l’opera”46.

L’utopia “appare” dunque nella dissonanza (e non solo, come vedremo fra poco).

Il brutto, allora, consapevolmente, appare in una nuova veste, poiché si trasfigura nel gesto

crudele dell’arte che, come sapeva bene anche Nietzsche, “diventa un ritagliare qualcosa da un

elemento vivente, dal corpo della lingua, dai suoni, dall’esperienza visibile”47. La dissonanza è un

nome possibile di tale crudeltà dell’arte. Tuttavia, è come se l’arte ricavasse la sua crudeltà formale

dai “materiali” su cui la esercita, “salvando” in tal modo nella forma quella violenza ma nella

modalità della “dissonanza”. “Riuscite sono quelle opere d’arte – scrive Adorno – che, dall’amorfo

cui inevitabilmente fanno violenza, salvano qualcosa trasportandolo nella forma, che fa il

salvataggio nella scissione”48. La tentazione formalistica, la tentazione, insita nello stesso concetto

della bellezza, alla pura forma, la tentazione – da sempre presente nell’arte – di elevarsi sul

“terribile” lasciandolo “fuori come dal recinto di un tempio”49, ha, pertanto, per Adorno, qualcosa di

impotente. Pegaso, il cavallo alato, egli ricorda, nasce “dal sangue di Medusa”50. L’irresistibilità del

bello è mimesi del terribile da cui esso si staccò, ma “il salto qualitativo dell’arte è un passaggio

minimo”51.

“La promessa è l’inganno? Questo è l’enigma”52.

Secondo excursus (come una sospensione)

Non c’è scrittura (artistica) se non in quanto enigma, se non in quanto immagine d’enigma

(Rätselbild). Dell’enigmaticità delle opere d’arte Adorno parla a più riprese. L’enigma, racchiuso

nell’opera, impone la sua soluzione ma non la svela, perché non c’è niente da svelare – se non il niente, potremmo dire, ciò-che-non-c’è. L’enigma non nasconde un mistero da svelare. Non spinge ad

alcuna ricerca “esoterica”. Per Adorno, l’enigmatico nelle opere d’arte consiste nel loro essere

interrotte come le “mutilate parabole di Kafka”53. Esse si completano, paradossalmente, solo

attraverso la mancanza, attraverso il vuoto d’essere di cui sono negativa imago. Inoltre, il carattere

di enigma, afferma Adorno, “guarda diversamente da ogni opera d’arte, però come se la risposta

(quale era quella della sfinge) fosse sempre la medesima”54. Ciascuna in modo singolare, esse

interrogano radicalmente chi ad esse si accosta, guardando tutte in un non-luogo di cui non è

possibile farsi “immagini” che lo mostrino, riempiendolo di significato. “Ogni opera d’arte – scrive

Adorno – è un indovinello, solo che esso è fatto in modo da rimanere all’indovina, con la sconfitta

prestabilita del suo osservatore”55. L’arte è tutta svelata e tutta enigma. È tutta svelata, perché in

quanto immagine è tutta nella sua esibizione, ma, al contempo, è tutta enigma perché esibisce un

vuoto, una mancanza che intacca sia la sua presenza che la sua essenza56. Prototipica a questo

riguardo – scrive Adorno – “più delle altre arti, è la musica, contemporaneamente tutta enigma e del

tutto evidente”57. E ciò spiazza l’ascoltatore che vi si accosti con l’intento di comprenderne il

significato. Non perché l’ascoltatore non abbia bisogno di competenze culturali e tecniche per

capirla, ma perché tali competenze non bastano. C’è bisogno anche di uno sguardo e di un ascolto

che sappia, al contempo, non-sapere: “la musica la capirebbe solo colui che la udisse tanto da

estraneo, come uno che non ha orecchio, e con tanta familiarità come ne aveva Sigfrido col

linguaggio degli uccelli”58.

L’ascolto, così come lo sguardo che voglia incontrare quello dell’opera, non può che

risultare “aporetico” quanto l’immagine (e lo sguardo dell’immagine59) stessa, come abbiamo già

cominciato a capire. Incontriamo di nuovo qui la questione dell’apparenza di ciò-che-non-è.

Adorno utilizza spesso, a tale proposito, il termine francese apparition. La questione teorica è la

seguente: come è possibile che l’immagine sia immagine di ciò-che-non-è? Adorno esclude

nettamente la strada della fantasia utopistica, come quella dell’imagerie psico-poetica, per due

fondamentali motivi: da un lato tali strade non sono mai state altro che “correzioni” psicologiche

del mondo così com’è e, quindi, dipendenti da quello e rafforzanti la sua cogenza; dall’altro il

tentativo di “immaginare” positivamente l’ou-topia finirebbe per confinarla nell’ambito di quel che

potremmo definire il “semplicemente possibile”, ambito che, dipendendo dalla concretezza delle

situazioni dell’esistenza, ne ridurrebbe drasticamente l’apertura. L’ou-topia non è il “semplicemente

possibile” ma la “possibilità dell’impossibile” (die Möglichkeit des Unmöglich), per citare una frase

che Adorno inserisce alla fine del suo Profilo di Walter Benjamin60. Allora, l’immagine dell’utopia

non potrà che essere “negativa”. Che cosa concretamente significa questo aggettivo? Adorno

l’utilizza per dare un nome all’aporeticità dell’arte. Negativa è l’immagine in quanto mostra ciò che

non può mostrarsi. E può farlo solo in due modi: attraverso le sue “fratture”, le sue “dissonanze”,

come

abbiamo

visto

fino

ad

ora,

oppure

distruggendosi,

mostrandosi

nell’attimo

dell’autodistruzione. È tale attimo che Adorno chiama apparition61 (ma anche Erscheinung,

manifestazione). Anche questa parola nasconde una complessità e un’aporeticità con cui Adorno

gioca molto. Apparition indica un’apparire fugacissimo che si mostra nell’attimo della sua

distruzione, e in tal modo è capace di accennare oltre la sua propria immagine. L’immagine artistica

non può che apparire distruggendosi, il che vuol significare sia la distruzione di ciò-che-è (la

distruzione del “cattivo esistente”), sia la distruzione di qualsiasi immagine di “conciliazione”, la

distruzione di ogni immagine dell’ou-topia che non si mostri come vuoto, non-luogo, mancanza

incolmabile. In quanto apparition, l’immagine artistica, “che non può saltare oltre l’ombra del già

stato”62, mostra l’ou-topia attraverso la sua stessa catastrofe. “Prototipico per le opere d’arte –

scrive Adorno – è il fenomeno dei fuochi d’artificio che a causa della loro fugacità e come vuoto

intrattenimento non sono stati praticamente degnati dello sguardo teoretico; solo Valery ha seguito

dei pensieri che almeno conducono nelle loro vicinanze”63. I fuochi d’artificio sono, infatti,

“manifestazione empirica, liberata dal peso dell’empiria (che è il peso della durata), segno del cielo

e prodotto al tempo stesso, premonizione, scrittura sorgente in un lampo e scomparente che tuttavia

non si lascia leggere per ciò che significa”64.

Ciò ha a che fare con il “tempo interno” (innere Zeit) dell’opera, chiarisce Adorno, “la cui

continuità viene fatta saltare dall’esplosione della manifestazione (Erscheinung)”65. Il tempo interno

dell’opera, così come il tempo dell’esperienza estetica, sono lacerati dall’attimo della sua

manifestazione, dall’attimo in cui il loro interno diventa esterno, dall’attimo in cui il loro mancare

tanto alla presenza quanto all’essenza, si manifesta esplodendo.

Eppure, l’arte, proprio in quanto immagine-manifestazione, è il prodotto di un fare umano, è

una scrittura di cui qualcuno è (almeno in parte) responsabile. Che tipo di fare è, allora, ciò che

produce arte? Adorno anche qui mette in evidenza un’aporia. L’arte è, da questo punto di vista, un

vero e proprio tour de force. “Tutto il fare dell’arte – egli scrive significativamente – è un unico

sforzo per dire ciò che il risultato stesso del fare non sarebbe e ciò che essa non sa; proprio questo è

il suo spirito”66. Il fare dell’arte è del tutto aporetico: da un lato implica un sapere tecnico senza il

quale nessun’opera d’arte sarebbe tale, dall’altro implica un non fare – che può assumere anche

l’aspetto del disfare – e un non saper fare, o meglio un non sapere unito ad un non fare, ma tutto ciò,

paradossalmente, sapendolo fare. È questo lo spirito rabdomantico dell’arte, è la mimesi che in essa

si è emancipata dal desiderio dell’assimilazione all’arcaico, divenendo mimesi di ou-topia. “La

natura, alla cui imago l’arte si abbandona – afferma Adorno – ancora non c’è affatto; nell’arte è

vera una cosa che non c’è. Questa si dischiude per l’arte in quell’alterità per la quale la ragione

identificante, che ridusse l’altro a materiale, usa la parola natura”67.

Il non-essente non c’è se non come desiderio dell’impossibile, di un impossibile che forse un

giorno l’umanità, una volta liberata dal bisogno – e le due cose, pur assolutamente distinte, sono

anche effettivamente legate68 – sarà in grado di accettare.

3. Il lungo sguardo di struggimento

In una lettera al compositore Hans Günter Helms del 12 settembre del 1960, Adorno

definiva il testo su Mahler il suo “libro della giungla”, aggiungendo che non si era mai trovato a

“sapere così poco” di quel che stava facendo scrivendolo 69. Molto probabilmente, fu il corpo a

corpo con la musica di Mahler, di cui la scrittura del testo è traccia, che portò a piena maturazione il

progetto della sua dialettica negativa, aprendogli alcune strade intraviste ma non ancora

completamente battute. Una di queste strade è quella che interpreta, in particolare la musica, a

partire da un lange Blick der Sehnsucht, da un lungo sguardo di struggimento e di “commiato” nei

confronti di tutto ciò che si ama. Cerchiamo di capire cosa significhi questa espressione.

La musica di Mahler, scrive Adorno all’inizio dell’ultimo capitolo del suo libro – intitolato

proprio Il lungo sguardo – “persiste nell’utopia per mezzo delle tracce mnestiche della fanciullezza,

e sembra che solo per loro valga la pena di vivere. Non meno autentica è però in lui la coscienza

che questa felicità è perduta: solo in quanto è perduta essa diventa una felicità nata dalla coscienza

che prima non era mai stato così”70. Prima non era mai stato così (es so nie war). Frase paradossale

che pensa la felicità come nello stesso tempo perduta e mai stata, a partire da un così (so). Qual è il

tempo di tale deittico? Esso non indica né qualcosa che semplicemente è stato, né qualcosa che

semplicemente è, ma neanche qualcosa che semplicemente sarà. Il così sembra indicare un

“modello” rispetto al quale gli eventi del passato, del presente e del futuro per così dire

catastrofizzano l’uno nell’altro; modello che anch’esso è indecidibile sia dal punto di vista

dell’ordine cronologico del tempo, sia dal punto di vista della presunta distinzione tra tempo e

spazio. Ora, è su questo so, su questo così che si appunta il lange Blick della musica mahleriana.

In questo lungo sguardo si ritrovano, a mo’ di costellazione, i temi della caduta, della

felicità, della memoria e dell’attesa caratteristici della musica mahleriana e in particolare del Lied

von der Erde, dal cui testo poetico è tratta l’espressione. Vediamo come.

Nel Canto della terra, composto tra il 1907 e il 1908, Mahler adotta una delle sue categorie

di scrittura musicale, vale a dire l’adempimento attraverso pseudo-morfosi. Questa parola indica in

mineralogia un processo di trasformazione di una sostanza cristallina in un’altra senza che cambi la

forma dei cristalli. Mimando tale processo, nel Lied von der Erde, Mahler si inventa una Cina di

porcellana, una Cina non vera “che non prende se stessa alla lettera ma acquista forza espressiva per

mezzo dell’improprietà”71. Seguendo una tendenza all’esotismo tipica della sua epoca, Mahler

mette in musica alcune liriche cinesi tradotte in tedesco da Hans Bethge. In realtà le integra con

molta libertà con suoi versi, cosa per lui non nuova. Ebbene, in una delle liriche musicate, quella dal

titolo Von der Schönheit (Della bellezza), si descrive una scena bucolica in cui delle giovinette

colgono fiori di loto nei pressi di un fiume (o di un lago), scherzando fra di loro. Ad un certo punto

appaiono dei giovani su dei cavalli che, sfrecciando lungo la riva, tra i verdi salici, passano

velocemente vicino ad esse. Ed ecco che “il cavallo di uno di loro nitrisce allegramente, le scansa e

sfreccia via sui fiori, sull’erba; gli zoccoli frementi calpestano nella furia selvaggia i fiori abbattuti”.

Ma la più bella delle fanciulle “volge verso di lui che s’allontana lunghi sguardi struggenti. Il suo

atteggiamento fiero è tutta una simulazione. Nelle scintille dei suoi grandi occhi, nell’oscurità dello

sguardo ardente, vibra ancora l’eco d’un lamento il suo cuore agitato” 72. Adorno, riferendosi a tale

scena, commenta: “tale è lo sguardo di tutto il Lied von der Erde: sugge, dubita, si volge indietro

con sconfinata tenerezza. Nelle opere precedenti questo era avvenuto solo nel ‘ritardando’ della

Quarta sinfonia, ed è simile a quello della proustiana Recherche du temps perdu, che nasceva

proprio in quel tempo”73.

Parlando del Lied, Adorno ad un certo punto, quasi commentando il passo della poesia

prima citato, scrive “il ritmo della catastrofe è però uguale a quello quasi inavvertibile della prima

nota”74. Ma la prima nota è anche connessa a quel so, a quel così, di cui prima si parlava. La prima

nota è sì accompagnata dalla coscienza che il “nuovo” che essa sembrava mostrare non era affatto

nuovo, ma si accompagna anche ad una promessa di una bellezza e di una felicità che siano così

(so) come quella prima nota non è mai stata. “Il fanciullo che crede di comporre quando brancola

sulla tastiera del pianoforte [immagine, forse la più “personale” di Adorno, che ricorre nei suoi

scritti molte volte], attribuisce a ciascun accordo, a ogni dissonanza e ad ogni passaggio

sorprendente un significato straordinario. Ascolta i suoni con la freschezza di chi non li conosce

[…]. Questa fede è destinata a perdersi, e chi cerca di ricostituire quella freschezza diventa vittima

di un’illusione”75. Tuttavia Mahler, “non persuaso di questo, ha tentato di superare

quell’inganno”76. Nella sua musica egli ha tentato di evitare di cadere preda nell’illusione del

“nuovo” senza, tuttavia, perdere la memoria della promessa che il nuovo manifesta agli occhi

infantili. In uno degli appunti che avrebbero dovuto confluire in una grande monografia su

Beethoven (mai portata a termine), Adorno argomenta in modo quasi simile, ma con un evidente

riferimento alla logica di Hegel e alla questione dell’inizio – come sempre accade quando egli

scrive di Beethoven: “l’essenza ideologica della musica […] consiste nel fatto che comincia, che è

musica – il suo linguaggio è di per sé magia, e l’ingresso nella sua sfera isolata ha a priori qualcosa

di trasfigurante […]. Il suono è in origine consolatorio ed è vincolato a questa sua origine. Ma ciò

non coglie in modo univoco il valore della musica come verità”. Tutta la musica di Beethoven è

stata, allora, il grandioso “tentativo di revocare, attraverso il movimento immanente del concetto

come verità di ciò che si dispiega, la non verità aprioristica del cominciare, dell’essere musica. Di

qui, forse, la nullità dell’inizio”77. Tuttavia – e qui si coglie la vicinanza col tentativo di Mahler –

nel suo “stile tardo”, Beethoven “prende coscienza del limite di questo movimento – l’impossibilità

di neutralizzare la premessa in forza della propria logica”78. L’inizio non potrà mai divenire il

risultato del fare e della tecnica, perché è sia la premessa da cui parte il fare e la ragione, sia la

promessa di un novum, patria dell’avvenuto scampo. L’inizio è quella frattura, quello strappo

nell’alveo della natura e dell’animalità da cui ha inizio un processo di rischiaramento che, benché

segnato dalla “ripetizione del sempre identico”, ha mantenuto, sin dall’inizio (è la complessità

dell’inizio79), come sua interna virtualità, la possibilità dell’ou-topia.

Ma non si danno immagini positive di ou-topia. L’immagine della felicità la mostra solo in

quanto perduta, perché solo così essa la emancipa (e si emancipa) dal mito. Solo come lunga

memoria di struggimento, paradossalmente concepibile come un infinito commiato dalla felicità che

è tutt’uno con il suo essere memoria della sua attesa, solo in tal senso l’immagine musicale

(l’immagine artistica in generale) può essere immagine di ciò-che-non-è, essendo così come quella

prima nota non era mai stata. Questo così appare vuoto, mancante alla presenza e all’essenza, e, in

quanto tale, paradossalmente “qui” (senza esserlo).

Tuttavia, sarebbe poco corretto intendere l’esperienza del lungo sguardo solo attraverso gli

esempi della innamorata fanciulla della poesia e l’esperienza della “prima nota”. Infatti, il lungo

sguardo si appunta anche, sottolinea più volte Adorno, “su tutto ciò che è condannato” 80, vale a dire

sulle ferite e sui rifiuti del progresso, di cui si è già parlato. Proprio nell’ultima pagina del suo

saggio, Adorno afferma che “la musica di Mahler non è soggettiva nel senso che esprime

l’individuo, ma perché egli la pone in bocca al disertore. Tutto in essa è l’ultima parola. Chi va alla

forca butta fuori tutto quello che altrimenti avrebbe detto quando non lo ascoltava nessuno: solo che

ora è detto apertamente. La musica confessa che il destino del mondo non dipende più

dall’individuo, ma sa anche che questo individuo non dispone di alcun contenuto che non sia suo,

per quanto infranto e impotente. Per questo le fratture dell’individuo sono la scrittura della verità”81.

L’ultimo sguardo di struggimento diviene qui l’ultima parola del disertore e del condannato

a morte.

Terzo excursus (come un adempimento nella forma di epódo82)

Il capitolo ventiduesimo dell’Odissea è dedicato alla descrizione della feroce vendetta di

Odisseo.

Dopo aver massacrati i proci, con l’aiuto di Telemaco e di due servi, Odisseo fa chiamare la

nutrice Euriclea e le chiede quali delle ancelle della sua reggia le siano rimaste fedeli e quali,

invece, lo avevano tradito durante la sua assenza. “A te certamente, o figlio, il vero dirò. – risponde

la nutrice – Cinquanta in casa tu come serve possiedi donne; noi le addestrammo al lavoro, a

cardare la lana e ad altre opere varie; di queste, dodici in tutto obliarono il loro pudore, né me

rispettando né la stessa Penelope”83. Le ancelle infedeli avevano scelto semplicemente il piacere

sottraendosi all’addestramento del lavoro e, per tale ragione, erano ricadute allo stadio di etére84.

Odisseo dà ordine che costoro dapprima puliscano la grande sala dove è avvenuto il massacro dei

proci e che poi siano passate per la spada. Tuttavia, quando si tratta di dare esecuzione all’ordine

mortale di Odisseo, Telemaco decide che le schiave infedeli non debbano morire di “semplice

morte”, ma che debbano anche soffrire atrocemente. “Con calma imperturbabile, disumana –

commenta Adorno – come solo l’impassibilité dei grandi narratori dell’Ottocento, si descrive la

sorte delle ancelle impiccate e la si paragona, senza batter ciglio, alla morte di uccelli presi al

laccio: con quel silenzio il cui irrigidirsi è il vero esito di ogni discorso” 85. Così Omero: “legata una

corda di nave a una grossa colonna del portico, girandola intorno, su in alto la tese, così che nessuna

il suolo potesse toccare coi piedi. Come tordi con l’ale spiegate o colombi che volano al nido, se

dentro una rete nascosta nel bosco s’impigliano, una trista morte li prende, così stavan le donne col

capo in fila e a tutte il collo un laccio stringeva perché di orrenda morte perissero 86. Subito dopo

segue un verso che si sofferma, freddamente, su di un particolare: “per poco agitarono, non a lungo

(μίνυνθά), le gambe”87. Nell’esattezza della descrizione, quasi da vivisezione anatomica, il narratore

sembra avere un’esitazione. “Non a lungo? Chiede il gesto del narratore, e sbugiarda la sua calma.

Arrestando il corso della narrazione, esso impedisce di dimenticare le vittime, e scopre l’indicibile,

eterno tormento di quel secondo in cui le ancelle lottano con la morte. […] Ma la speranza si

ricollega, nel resoconto del misfatto, all’esser passato tanto tempo da allora. Davanti all’intreccio di

preistoria, barbarie e civiltà Omero ha un gesto di conforto nel ricordo che ciò era una volta. Solo

come romanzo l’epos diventa favola”88.

Per Adorno quest’immagine di violenza (e di vendetta) diviene, nella narrazione, nel lungo

sguardo che s’appunta su quelle morti, anche immagine dell’ou-topia dell’umano. Tra di esse, tra

queste due immagini, c’è solo un’esitazione, un piccolo passaggio, in cui resiste una speranza.

1

Una storia dei rapporti tra la Scuola di Francoforte e la filosofia francese degli anni Sessanta-Settanta dello scorso

secolo non è stata ancora scritta. Vi sono, tuttavia, significativi indizi che la rendono urgente. Nella conferenza del 1978

dal titolo Qu’est-ce que la critique?, Michel Foucault affermava: “ho l’impressione che […] rispetto a questo problema

dell’Aufklärung […] si sia oramai giunti a un rapporto di prossimità abbastanza significativa con l’attività della Scuola

di Francoforte” (M. Foucault, Illuminismo e critica, trad. it. a cura di P. Napoli, Roma, Donzelli, 1997, p. 46). Nel 1983,

nel suo Le différend, Jean-François Lyotard dedicava due paragrafi (il 152 e il 154) ad alcuni importanti aspetti della

dialettica negativa adorniana (vedi J.-F. Lyotard, Il dissidio, tr. it. di A. Serra, Milano, Feltrinelli, 1985, pp. 115 sgg.).

Un accenno significativo ad Adorno e al nesso “dialettica negativa” – “utopia” lo si ritrova anche in Qu’est-ce que la

philosophie? (1991) di Gilles Deleuze e Félix Guattari (trad. it. a cura di C. Arcuri, Che cos’è la filosofia?, Torino,

Einaudi, 2002, p. 92). Infine, ed è il riferimento più importante, Jacques Derrida – nel discorso pronunciato il 22

settembre 2001 a Francoforte, in occasione del ricevimento del prestigioso premio “Adorno” – prospettando la necessità

di un lavoro di chiarificazione e di interpretazione delle parentele e delle differenze tra la “teoria critica” e la sua idea di

decostruzione, non si nascondeva affatto l’enormità di tale compito – bisognerebbe scrivere un libro di alcune decine di

migliaia di pagine, egli dice con grande serietà e gusto del paradosso. Ma scrive, “depuis des décennies j’entendes en

rêve, comme on dit, des voix. Ce sont parfois des voix amies, parfois non. Ce sont des voix en moi. Toutes elles

semblent me dire : pourquoi ne pas reconnaître, clairement et pubbliquement, une fois pour toutes, les affinités entre ton

travail et celui d’Adorno, en vérité ta dette envers Adorno ? N’es-tu pas un héritier de l’école de Francfort ? En moi et

hors de moi, la réponse restera toujours compliquée, certes, en partie virtuelle. Mais dorénavant, et de cela je dis encore

«merci», je ne puis faire comme si je n’entendais pas ces voix". (J. Derrida, La langue de l’étranger, in Le Monde

Diplomatique, Janvier 2002, p. 26).

2

Th.W. Adorno, Mahler – Eine musikalische Physiognomik, in Gesammelte Schriften, a cura di R.Tiedemann, Band 13,

Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1971, (trad. it. di G. Manzoni, in Th.W.Adorno, Wagner; Mahler: due studi, Torino,

Einaudi, 1975). D’ora in poi la traduzione italiana verrà indicata con la sigla MA (a libro già impaginato apprendo

dell’uscita di una nuova edizione in italiano del testo; non avendo il tempo di confrontare le traduzioni, do qui

semplicemente il riferimento bibliografico del volume: Th.W.Adorno, Mahler. Una fisiognomica musicale,

introduzione e cura di E.Napolitano, nuova edizione, Torino, Einaudi, 2005).

3

G,W.F. Hegel, Die Phänomenologie des Geistes, tr. it. di E. De Negri, Fenomenologia dello spirito, Firenze, La

Nuova Italia, 1974, vol. I, pp. 256-269.

4

MA, p. 139. Sulla vita e l’opera di Mahler cfr. la monografia di U. Duse, Gustav Mahler, Torino, Einaudi, 1973. Testo

utile nonostante l’avversione che vi si respira all’estetica adorniana.

5

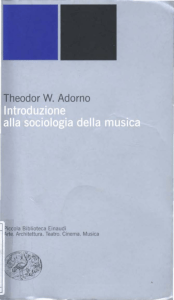

Th.W. Adorno, Ästhetische Teorie, tr. it. di E.De Angelis, Teoria estetica, Torino, Einaudi, 1975, p. 179 sgg.. D’ora in

poi, la traduzione italiana verrà indicata con la sigla TE.

6

I Minima moralia portano come sottotitolo Reflexionen aus dem beschädigten Leben, ossia “riflessioni a partire dalla

vita oltraggiata, ferita” (Th.W.Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, tr. it. di R.Solmi, nuova edizione

a cura di L.Ceppa, Torino, Einaudi, 2001). “Chi vuol apprendere la verità sulla vita immediata – scrive Adorno

nell’introduzione all’opera – deve scrutare la sua forma alienata, le potenze oggettive che determinano l’esistenza

individuale fin negli anditi più riposti” (p. 3). Più in là aggiunge: “oggi che il soggetto è in corso di sparizione, gli

aforismi fanno propria l’istanza che proprio ciò che sparisce sia considerato come essenziale” (p. 5).

7

Sulla complessità del concetto di espressione nella teoria estetica di Adorno, concetto legato alla altrettanto complessa

teoria della mimesi, vedasi, in particolare, TE, pp. 145-166.

8

MA, 158 sgg.

9

Ibidem, p. 159.

10

Ivi.

11

Ibidem, p. 140.

12

Ibidem, pp. 140-141.

13

Ibidem, p. 141.

14

G.W.F.Hegel, Jeneser Philosophie des Geistes (1805-1806), tr. it. a cura di G.Cantillo, Bari, Laterza, 1971, pp. 106107.

15

W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, tr. it. a cura di G. Bonola e M.Ranchetti, Sul concetto di storia,

Torino, Einaudi, 1997, tesi XI, p. 35-36. Sulla presenza più o meno sotterranea di questo testo benjaminiano nelle opere

di Adorno e, più in generale, sul rapporto tra i due pensatori, molto più complesso di quel che potrebbe apparire a prima

vista, bisognerebbe dedicare maggiore attenzione critica. Per un primo inquadramento sui complicati rapporti tra i due

cfr. C. Pettazzi, Th.W.Adorno. Linee di origine e di sviluppo del pensiero (1903-1949), Firenze, La Nuova Italia, 1979,

pp. 71-110 e pp. 168-189; cfr. anche S. Müller-Doohm, Adorno. Eine Biographie, tr.it. di B. Agnese, Roma, Carocci,

2003, pp. 197 sgg. e 287 sgg. Per una “prima immersione” nella complessità di tali rapporti vedasi la lettera spedita da

Benjamin ad Adorno il 7 gennaio del 1935 (W. Benjamin, Briefe, tr. it. di A.Marietti e G. Backhaus, Lettere 1913-1940,

raccolte da G. Scholem e Th.W. Adorno, Torino, Einaudi, 1978, pp. 275-277.

16

MA, p.142.

17

Cfr. sull’evento dell’umano G. Agamben, L’aperto. L’uomo e l’animale, Torino, Bollati Boringhieri, 2002.

18

Th.W. Adorno – M. Horkheimer, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, tr. it. di L.Vinci, Dialettica

dell’illuminismo, Torino, Einaudi, 1974, p. 87. D’ora in poi: DI.

19

Sia Adorno che Horkheimer sono su questo punto assolutamente chiari: non c’è comunità prima della società.

20

Sulla centralità della questione del comportamento mimetico nel pensiero di Adorno cfr. J. Früchtl, Mimesis.

Konstellation eines Zentralbegriffs bei Adorno, Würzburg, Königshausen un Neumann, 1986. Per un primo

inquadramento cfr. S. Petrucciani, Ragione e dominio. L’autocritica della razionalità occidentale in Adorno e

Horkheimer, Roma, Salerno editrice, 1984, pp. 197-215; e Ch. Wulf, Il ritorno della mimesis, tr. it. in Th.W. Adorno.

Mito, mimesis, critica della cultura, numero monografico di Nuova corrente, n° 121-122, 1998. Mi si permetta anche il

rinvio al mio Tecnica, arte e critica dei media in Adorno, saggio introduttivo a Th.W. Adorno, La musica, i media e la

critica, Napoli, Tempo Lungo edizioni, pp. 20-25.

21

Cfr. M. Mauss, Sociologie er anthropologie, tr, it. di F. Zannino, introduzione di C. Lévi-Strauss, Teoria generale

della magia e altri saggi, Torino, Einaudi, 1991.

22

M. Maurizi, Adorno e il tempo del non-identico. Ragione, progresso, redenzione, Milano, Jaka Book, 2004, p. 109.

23

DI, p. 29.

24

Ibidem, p. 23.

25

Sul mimetismo implicito nella ratio scientifica vedasi ancora il mio Tecnica, arte e critica dei media in Adorno, cit.

pp. 13-20.

26

Th.W.Adorno, Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odysee, tr. it. a cura di S.Petrucciani, Interpretazione

dell’Odissea, Roma, Manifestolibri, 1998, p. 98. Preferisco citare da questo scritto adorniano che è la prima versione

molto più ricca del famoso Excursus primo del primo capitolo della Dialettica dell’illuminismo. D’ora in poi: EO.

27

Ibidem, pp. 99-100.

28

MA, p. 189.

29

Ibidem, p. 169.

30

Ibidem, p.152.

31

Per comprendere i presupposti dell’interpretazione adorniana (qui come altrove) bisognerebbe esplicitare la sua

peculiare “dialettica negativa”, che pur prendendo avvio da quella hegeliana, se ne differenzia in punti essenziali. Qui

schematicamente possiamo dire che due siano le sue idee guida: quella del “primato dell’oggetto” e quella della

“aporeticità” del punto di vista filosofico. Il “primato dell’oggetto” significa innanzitutto che “l’oggetto può essere

pensato solo dal soggetto, ma rimane sempre, nei suoi confronti, un Altro; il soggetto è invece sin dall’inizio anche

oggetto in base alla sua stessa costituzione. Il soggetto non è pensabile senza l’oggetto nemmeno idealmente; l’oggetto

senza il soggetto invece sì. Fa parte del senso della soggettività essere anche oggetto; non invece del senso

dell’oggettività essere soggetto” (Th.W. Adorno, Negative Dialektik, nuova edizione italiana a cura di S. Petrucciani, tr.

it. di P. Lauro, Dialettica negativa, p. 165). La relazione soggetto-oggetto è, quindi, secondo Adorno, strutturalmente

asimmetrica. Il soggetto logico-conoscitivo non è capace di “identificare” l’oggetto, di riportarlo alla perfetta

trasparenza con sé. L’oggetto è una differenza irriducibile, un non-identico ineliminabile. D’altro canto, il soggetto, in

quanto “apparato categoriale” non ha primarietà neanche da un punto di vista “genealogico”, poiché, afferma

ripetutamente Adorno, è un “divenuto”, un derivato della società e della cultura, un prodotto dell’oggettività storica (sul

“primato dell’oggetto” vedi S. Petrucciani, Un pensiero sul margine del paradosso, saggio introduttivo a Th.W.

Adorno, Dialettica negativa, cit., pp. XI-XXVII; cfr. anche M. Maurizi, Op. cit., pp. 173-178). L’altro nucleo della

negative Dialektik, quel che ho definito la fondamentale “aporeticità” del punto di vista filosofico, consiste nell’idea che

la filosofia, come recita il famoso ultimo aforisma dei Minima Moralia, sia “il tentativo di considerare tutte le cose

come si presenterebbero dal punto di vista della redenzione. La conoscenza non ha altra luce che non sia quella che

emana dalla redenzione sul mondo. Tutto il resto si esaurisce nella ricostruzione a posteriori e fa parte della tecnica”

(Op. cit., p. 304). Dal momento che la redenzione è per Adorno l’attualizzazione dell’ou-topia, l’aporia, o se vogliamo

l’indecidibilità costitutiva della filosofia, è l’essere, paradossalmente, una considerazione su “ciò che è” a partire da

“ciò-che-non-è”, l’essere una considerazione dell’essente a partire dal non-essente (dal ni-ente). Ma, precisa Adorno,

per dire “ciò-che-non-è” la filosofia non ha altro mezzo che quello di soffermarsi sulle “crepe”, sulle “fratture” di ciòche-è. “Si tratta di stabilire prospettive in cui il mondo si dissesti, si estranei, riveli le sue fratture e le sue crepe, come

apparirà un giorno, deformato e manchevole, nella luce messianica. Ottenere queste prospettive senza arbitrio e

violenza, dal semplice contatto con gli oggetti, questo, e questo soltanto, è il compito del pensiero. È la cosa più

semplice di tutte, poiché […] la perfetta negatività, non appena fissata in volto, si converte nella cifra del suo opposto”

(Ivi).

32

Th.W. Adorno, Drei Studien zu Hegel, tr. it. di F. Serra con introduzione di R. Bodei, Tre studi su Hegel, p. 199.

33

MA, p. 167.

34

Ibidem, p. 156. “Gli accordi minori di Mahler, che sconfessano quelli maggiori, sono le maschere di dissonanze

future”, nota Adorno (p. 161) ricordando come Mahler abbia avuto un influsso sui protagonisti della neue Musik

viennese dei primi decenni del Novecento, come Arnold Schönberg e Anton Webern. Sulla ricezione di Mahler

all’interno della neue Musik viennese, e in particolare sui rapporti con Schönberg, cfr. M. Cacciari, Krisis. Saggio sulla

crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 113-124. Cfr. anche il saggio

dello stesso Schönberg su Mahler compreso in Style and Idea (tr. it., Stile e Idea, Milano, Freltrinelli, 1975).

35

Sul contrappuntismo di Mahler vedi tutto il capitolo VI del saggio di Adorno.

36

Cfr. K. Rosenkranz, Ästhetik des Häßlichen, tr. it. a cura di S. Barbera, presentazione di E. Freanzini, Palermo,

Aesthetica edizioni, 2004 (in particolare la “parte prima” e la “parte terza”).

37

TE, p. 69.

38

Ivi.

39

Ivi.

40

Vedasi la famosa interpretazione dell’episodio di Odisseo e le Sirene contenuta in DI, p. 67 sgg (e in EO, p. 63 sgg.)

41

TE, p. 71.

42

Ivi.

43

TE, p. 72.

44

Ivi.

TE, p. 67.

46

Ivi.

47

TE, p. 73.

48

Ivi.

49

TE, p. 75.

50

TE, p. 73. “Come la violenza del mito di grado olimpico passò dall’amorfo all’unità che sottomette a sé il molto e i

molti mantenendo la sua carica distruttrice, così poi le grandi opere d’arte, in quanto annichilanti, hanno conservato il

potenziale di distruzione nell’autorità della loro riuscita. I loro raggi sono cupi; il bello è dominato per intero dalla

negatività, che in esso appare domata” (Ivi).

51

TE, p. 76.

52

TE, p. 183.

53

TE, p. 182.

54

TE, p. 183.

55

TE, p. 175.

56

Su una teoria dell’immagine che, a mio avviso, risente della lettura di Adorno (e non solo, perché c’è anche la

presenza del Gadamer di Verità e metodo) cfr. J.-L. Nancy, L’image – Le distinct e La représentation interdite, tr. it. a

cura di A. Moscati, L’immagine – Il distinto, La rappresentazione interdetta, in Tre saggi sull’immagine, Napoli,

Cronopio, 2002, pp. 29-50 e pp. 51-90.

57

Ivi.

58

Ivi.

59

“Sciogliere l’enigma equivale a dare la ragione della sua solubilità: lo sguardo con cui le opere d’arte guardano

l’osservatore” (TE, p. 176). Sul tema dello sguardo cfr. J.-L. Nancy, Le Regard du portrait, tr. it. di R. Kirchmayr, Il

ritratto e il suo sguardo, Milano, Raffello Cortina Editore, 2002.

60

In Th.W. Adorno, Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft, tr. it., Prismi. Saggi sulla critica della cultura, Torino,

Einaudi, 1972, p. 247. La frase è citata e commentata da Derrida, nel discorso di Francoforte già citato, p. 25.

61

TE, p. 117.

62

TE, p. 193.

63

TE, p. 117.

64

Ivi.

65

Ibidem, p. 123.

66

Ibidem, p. 188.

67

TE, p. 188-189

68

Non posso affrontare qui la questione centralissima, ma anche foriera di equivoci interpretativi (di cui lo stesso

Adorno è in parte responsabile), del rapporto tra l’attualizzazione dell’utopia e quella di una società emancipata dalle

catene del capitalismo. Tuttavia, a tal proposito, mi fa piacere citare l’inizio di uno dei più bei aforismi dei Minima

moralia, intitolato Sur l’eau: “Alla domanda circa il fine della società emancipata si ottengono risposte come la

realizzazione delle possibilità umane o la ricchezza della vita. Altrettanto illegittima l’inevitabile domanda, altrettanto

inevitabile il tono tronfio ed urtante della risposta, che ricorda l’ideale socialdemocratico della personalità, proprio di

certi naturalisti barbuti della fine del secolo che volevano vivere fino in fondo la loro vita. Risposta delicata sarebbe

solo la più grossolana: che nessuno debba più patire la fame. Tutto il resto non fa che applicare, ad uno stato di cose che

andrebbe determinato secondo bisogni umani, un comportamento umano che si è formato sul modello della produzione

come scopo a se stessa” ( Op.cit., cit., p. 184).

69

Citazioni riportate da S. Müller-Doohm nella sua citata ponderosa biografia su Adorno, p. 526.

70

MA, p. 266.

71

Ibidem, p. 269.

72

Utilizzo la traduzione di U. Duse, nel già cit. Gustav Mahler, p. 360.

73

MA, p. 266.

74

Ibidem, p. 276.

75

MA, p. 267.

76

Ivi.

77

Th.W. Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik, a cura di R. Tiedemann, tr. it. di L.Lamberti, Beethoven. Filosofia

della musica, Torino, Einaudi, 2001, p. 9.

78

Ibidem, p. 10.

79

Sulla complessa filosofia dell’inizio cfr. M.Cacciari, Dell’inizio, Milano, Adelphi, 1990.

80

MA, p. 286.

81

Ivi.

82

“Adempimenti [Erfüllung] in forma di epodi – scrive Adorno – sono ad esempio la breve fine dell’esposizione nel

primo tempo della Terza o la conclusione della ripresa nel finale della Sesta sinfonia prima che ricompaia per l’ultima

volta l’introduzione e così pure la terza strofa del primo brano del Lied von der Erde. […] La forma dell’epodo, intesa

45

come adempimento di un nesso musicale per mezzo di un elemento sostanzialmente nuovo rispetto al nesso stesso,

entrava in collisione con il principio della compiutezza immanente della musica della nuova era” (Ibidem, p. 174).

83

Odissea, Libro XX, 420-425 (si utilizza la versione italiana di Enzio Cetrangolo per la Biblioteca Universale Rizzoli).

84

Sulla figura dell’etéra (e sui rapporti di questa con l’istituzione del matrimonio) Adorno si sofferma a proposito

dell’episodio di Circe (vedi EO, pp. 81-90).

85

Ibidem, p. 104-105.

86

Odissea, XX, 465-473.

87

Ibidem, XX, 474

88

EO, p. 106.