Le Comete

Un Giorno da Astrolo: Le giornate didattiche di Andrea Argoli

Nono Incontro - 23/11/2013 - Palazzo Ducale di Tagliacozzo

www.progetto-comune.it/astro - [email protected]

Adolfo De Sanctis - Michela Rampa

Associazione Culturale Progetto Comune

www.progetto-comune.it

Sommario

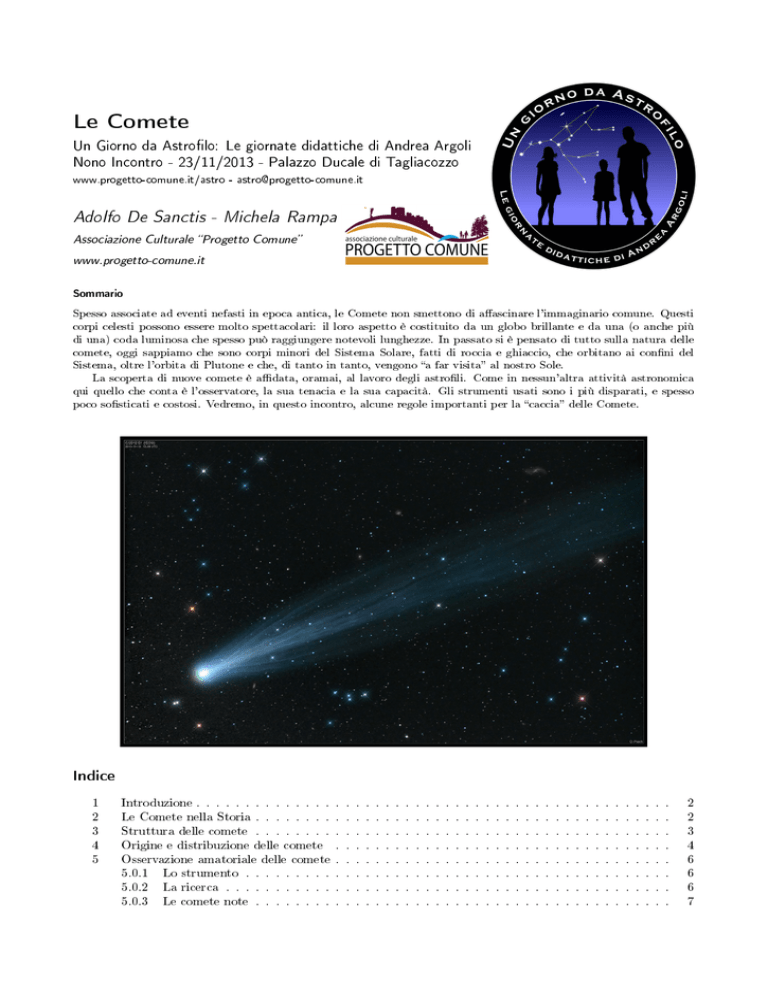

Spesso associate ad eventi nefasti in epoca antica, le Comete non smettono di aascinare l'immaginario comune. Questi

corpi celesti possono essere molto spettacolari: il loro aspetto è costituito da un globo brillante e da una (o anche più

di una) coda luminosa che spesso può raggiungere notevoli lunghezze. In passato si è pensato di tutto sulla natura delle

comete, oggi sappiamo che sono corpi minori del Sistema Solare, fatti di roccia e ghiaccio, che orbitano ai conni del

Sistema, oltre l'orbita di Plutone e che, di tanto in tanto, vengono a far visita al nostro Sole.

La scoperta di nuove comete è adata, oramai, al lavoro degli astroli. Come in nessun'altra attività astronomica

qui quello che conta è l'osservatore, la sua tenacia e la sua capacità. Gli strumenti usati sono i più disparati, e spesso

poco sosticati e costosi. Vedremo, in questo incontro, alcune regole importanti per la caccia delle Comete.

Indice

1

Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Le Comete nella Storia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

3

Struttura delle comete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

4

Origine e distribuzione delle comete

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

5

Osservazione amatoriale delle comete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

5.0.1

Lo strumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

5.0.2

La ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

5.0.3

Le comete note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2 Le Comete nella Storia

2

1 Introduzione

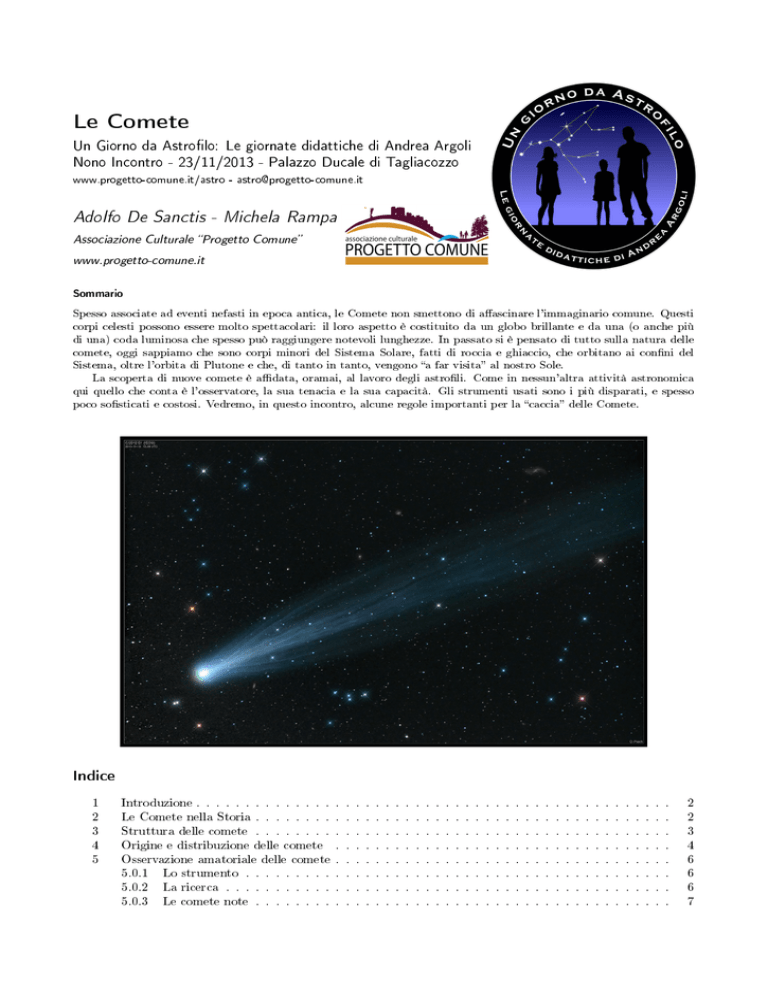

In copertina è riportata una foto della cometa C/2012 S1 (ISON), brevemente chiamata ISON acquisita il 15

Novembre 2013, usando un telescopio da

totale di esposizione di

12

110 mm

di apertura e una fotocamera CCD (STL-11k) per un tempo

minuti.

La cometa ISON è una cometa radente e non periodica scoperta il 21 Settembre 2012 dal bielorusso Vitali

Nevski e dal russo Artyom Novichonok.

40 cm

La scoperta è stata eettuata utilizzando un telescopio riettore di

dell'International Scientic Optical Network vicino a Kislovodsk in Russia.

La ISON dovrebbe essere

la prima cometa ben visibile a occhio nudo dall'emisfero boreale sin dal 1997 quando la Hale-Bopp orì un

magnico spettacolo nei cieli serali di inizio primavera.

Le comete fanno la loro apparizione in cielo sotto forma di astri luminosi, dalla forma via via più allungata

nel corso dei mesi, per poi rimpicciolirsi di nuovo e scomparire nel giro di pochi mesi.

Il termine cometa viene dal greco

κoµητ ης

(kométes), cioè chiomato, dotato di chioma, in quanto gli antichi

paragonavano la coda di questi corpi celesti ad una lunga capigliatura.

La ricerca e la scoperta delle comete è un'attività che impegna migliaia di astroli in tutto il mondo e

dipende, per la maggiore, dall'osservatore stesso. Negli ultimi anni il cielo è stato avaro di comete brillanti, ma

con piccoli strumenti e un'adeguata conoscenza delle tecniche, è possibile osservare un certo numero di comete

periodiche con orbite note. Iniziamo questo incontro con un po di Storia.

2 Le Comete nella Storia

Sin dall'antichità, nella letteratura e nell'arte si fa riferimento alla presenza di comete: la più conosciuta è quella

che viene associata alla nascita di Cristo. In ogni caso le comete hanno sempre accompagnato la nostra Storia.

Artisticamente parlando, le prime fonti scritte di apparizione di comete risale ai Caldei, una popolazione

insediatasi in Mesopotamia centrale a cavallo dell'VIII sec. AC. In un frammento si parla di comete come corpi

celesti. Citando i Caldei sia Seneca che Epigene parlano di comete, il primo in accordo con i Caldei, mentre il

secondo le associa a fuochi accesi da turbini d'aria.

Fig. 1

Più recentemente troviamo i Greci, che ovviamente, hanno analizzato il fenomeno delle comete. A seconda

del periodo losoco troviamo opinioni dierenti.

Anassagora e Democrito pensavano che esse si formassero

quando due pianeti si avvicinavano e si trovavano accostati. I Pitagorici sostenevano che le comete fossero dei

veri e propri pianeti erranti (e qui forse, non si erano sbagliati di molto. . .), la cui coda era semplicemente

dovuta a qualche eetto ottico. Ora, sia le ipotesi di Anassagora che quelle dei Pitagorici furono esaminate e

confutate da Aristotele. Come accennato in precedenti incontri, il mondo celeste aristotelico era diviso in due:

il mondo terrestre o

sublunare

e quello

translunare.

Poiché il mondo translunare era pensato come costituito

da etere, Aristotele mise le Comete in quello sublunare e le associava a fenomeni di natura meteorologica. La

cosa che più ci stupisce è che questa associazione rimase per molto tempo e, col passare del tempo, questa idea

divenne dicile da sradicare. Infatti, poiché le condizioni meteorologiche si pensava inuissero sulla vita e sulle

condizioni di salute degli uomini, le apparizioni delle comete vennero associate ad eventi catastroci.

In epoca medioevale questa associazione divenne più accentuata, ed è ben comprensibile se si pensa all'atmosfera culturale che si respirava in quel periodo: un'atmosfera buia e chiusa. Testimonianze di ciò furono scoperte

3

dopo il restauro dell 'Almanacco perpetuo Benincasa, dove alcune note, risalenti all'anno mille, raccontavano

di eventi nefasti in concomitanza con la comparsa di comete.

Nel 1500, però, si ebbero tre importanti scoperte, che servirono a sradicare queste idee.

La prima fu fatta da Girolamo Fracastoro (astronomo veronese) e Petrus Apianus (matematico tedesco) i

quali notarono che la coda delle comete era sempre rivolta in direzione opposta al Sole (al contrario della teoria

aristotelica).

La seconda fu compiuta da Tycho Brahe, il quale la sera dell'undici Novembre 1572, notò una stella brillantissima nella costellazione di Cassiopea, in un punto in cui le mappe stellari non riportavano nulla. Tycho

escluse che si trattasse di un pianeta, per cui l'unica cosa ammissibile era il fatto che nel mondo celeste dovessero

esistere altri corpi corruttibili e instabili.

Sempre Brahe fu il padre della terza scoperta, che osservando una cometa nel 1578, applicò il metodo della

parallasse al ne di calcolarne la distanza. Risultò che la cometa doveva essere almeno sei volte più lontana

dalla Terra di quanto lo fosse la Luna. Si capì nalmente che le comete erano corpi celesti, e da quel momento

in poi furono studiate come tali.

Keplero aermò che le comete erano numerosissime, non eterne e che la coda si forma a causa dei raggi

solari.

Fu però Newton a sradicare del tutto la teoria antica, infatti egli determinò che esse orbitano lungo

sezioni coniche (ellissi, iperboli e parabole) i cui fuochi sono centrati sul Sole; inoltre aermò che, come i

pianeti, risplendono di luce riessa e sono costituite da un corpo solido a cui è avvolta una densa atmosfera.

L'apporto più consistente alla teoria delle comete venne dato da Halley. Egli prese in esame le considerazioni

di Newton, e predisse che la cometa osservata nel 1682 fosse già apparsa in precedenza e quindi doveva riapparire

tra la ne del 1758 e l'inizio del 1759. La scoperta di Halley diede manforte al modello copernicano (Sole al

Centro, Terra intorno. . .) e, cosa importante, scalzò tutte le idee, le credenze e le superstizioni associate alle

comete.

3 Struttura delle comete

Come sono fatte le comete?

Lontano dal Sole, la cometa è stata denita una palla di neve sporca .

Il suo

nucleo è composto da rocce e polveri, tenuti insieme da ghiacci d'acqua e di altre sostanze, comunemente

presenti sulla Terra allo stato gassoso, quali monossido di carbonio

(CH4 )

ed ammoniaca

(N H3 )

(CO),

anidride carbonica

(CO2 ),

metano

e da una varietà di composti organici: metanolo, acido cianidrico, formaldeide,

etanolo ed etano ed anche, forse, molecole più complesse come lunghe catene di idrocarburi e amminoacidi.

Osservazioni recenti, eettuate dalle sonde spaziali che le hanno avvicinate o addirittura colpite, hanno rivelato

forme irregolari e superci secche di polveri o rocce, suggerendo che i ghiacci siano nascosti sotto la crosta (g.

2a).

(a)

La cometa Tempel fotografata dalla sonda Deep

Impact

della

NASA.

Il

Sole

si

trova

a

destra

(b)

Il nucleo della cometa Halley, fotografato dalla sonda europea Giotto nel

1986.

nell'immagine.

Fig. 2

Ad una distanza di circa

450 milioni di km dal Sole,

quando la radiazione solare diventa abbastanza intensa,

parte del ghiaccio vaporizza ed il nucleo espelle gas e polvere in tutte le direzioni, formando un involucro gassoso

piuttosto denso di forma tondeggiante, detto "chioma" (g. 2b). Le sue dimensioni vanno da 3 a 10 volte quelle

della Terra.

4 Origine e distribuzione delle comete

4

Il gas fuoriesce da bocche che si aprono attraverso la crosta, in getti che si espandono nello spazio interplanetario. Dalla chioma si diparte la caratteristica "coda", cioè una lunghissima striscia di gas, polvere e ioni, che

si estende per decine di milioni di Km (in alcuni casi no a 100 milioni di Km). Essa si forma per interazione

della chioma con il vento solare , cioè con il usso di particelle di alta energia emesso costantemente dal Sole.

La coda gassosa (g.

3b), di colorazione bluastra, è sempre in direzione opposta al Sole, ma talvolta si

manifestano in essa delle bizzarre irregolarità di forma.

La coda di polveri, invece, traccia per così dire il

percorso orbitale e costituisce il materiale solido disperso dalla cometa lungo il suo cammino.

La massa del

piccolo nucleo è insuciente a trattenere tali gas e polveri, per cui la cometa perde una piccola frazione della

propria materia a ogni passaggio in prossimità del Sole.

(a)

L'orbita di una cometa attorno al Sole e la posizione delle due

(b)

Le diverse code delle comete. Notare la diversa colorazione.

code.

Fig. 3

La Terra attraversa il piano orbitale di molte comete, spazzando i frammenti polverosi da loro lasciati.

Le meteore sono i resti dei frammenti, metallici o pietrosi, penetrati nell'atmosfera terrestre ad alte velocità.

L'attrito con l'atmosfera fa sì che essi si riscaldino e si disgreghino.

Succede anche che si attraversi la coda

gassosa, in cui sono presenti composti molecolari di varia natura (vapor acqueo, idrocarburi, ecc.) ma senza

alcun eetto data la bassissima densità di molecole.

Vari nuclei cometari hanno in passato colliso con la Terra, generando eetti disastrosi.

Ad esempio a

Tunguska, una sperduta località siberiana, del tutto disabitata, nel 1908 si vericò un evento catastroco che

provocò la distruzione della foresta su un'area di

2000

km quadrati. Il nucleo di una piccolissima cometa, di

poche decine metri di raggio, composto essenzialmente di blocchi di ghiaccio, è esploso per eetto del fortissimo

riscaldamento dovuto all'attrito ad una quota di

5 − 10

km, liberando un'energia sui

10

Megaton (1000 volte

quella della bomba di Hiroshima).

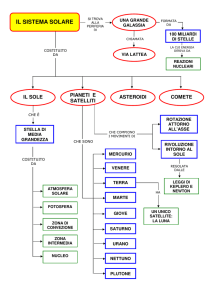

4 Origine e distribuzione delle comete

Le comete sono il residuo della formazione della stella intorno alla quale orbitano. Le stelle si formano infatti

per collasso gravitazionale di una nube interstellare di gas (prevalentemente idrogeno, con tracce di altri gas) e

polvere. Quando la nube si contrae il suo nucleo si riscalda. In questa fase, che prende il nome di protostella, la

nube emette energia a spese della sua energia gravitazionale, che viene convertita in radiazione. Generalmente

si forma un disco di gas attorno alla protostella, gas che piano piano cade su di essa, mentre il materiale in

eccesso viene emesso come getti gassosi dalle regioni polari, lungo l'asse di simmetria del disco. Mentre la massa

della protostella cresce e si contrae sempre più, la sua temperatura si alza sempre di più, no a raggiungere la

temperatura di più di un milione di gradi. A questo punto, si innesca al suo interno la fusione dell'idrogeno in

elio: la protostella è diventata una stella!

Non tutto il materiale del disco però cade sulla stella, ma ne resta ancora una parte consistente, costituita

da gas e polveri: il disco protoplanetario . Un po' per volta, i grani di polvere si scontrano e si aggregano,

formando oggetti di massa sempre più grande: i planetesimi . Anche i planetesimi si scontrano e si fondono

tra loro, diventando sempre più grandi, no a formare i pianeti. Questi hanno massa abbastanza grande per

attrarre a sé il gas residuo e si circondano così di una atmosfera. E' nato un nuovo sistema solare.

Tuttavia, neppure la nascita dei pianeti esaurisce la massa del disco protoplanetario. Oltre ai pianeti ci sono

una miriade di corpi minori nel Sistema Solare:

5

•

Gli asteroidi sono piccoli oggetti rocciosi delle dimensioni comprese tra pochi cm e

a migliaia in una fascia compresa tra le orbite di Marte e di Giove.

1.000 Km.

Essi orbitano

Qui, l'attrazione gravitazionale di

Giove ha impedito che i planetesimi si aggregassero in un pianeta. Solo i più grandi hanno una forma

quasi Abbiamo sferica

•

Gli asteroidi Near-Earth (NEA) sono asteroidi la cui orbita è vicina a quella della Terra. Alcuni di essi

costituiscono un pericolo perché le loro orbite intersecano quella terrestre e possono colpire la Terra. Sono

noti circa 3000 asteroidi Near-Earth, con dimensioni no a circa32 km.

•

Una seconda fascia di corpi minori si trova al di là dell'orbita di Nettuno: i moderni telescopi hanno rilevato

centinaia di oggetti oltre l'orbita di Nettuno, in una regione chiamata Fascia (o Cintura) di Kuiper, dal

nome dell'astronomo olandese Gerard Kuiper, che nel 1951 ne suggerì l'esistenza.

Ma, oltre alla materia che ha costituito il Sole, di quella che si è aggregata in pianeti e quella che ha costituito gli

asteroidi, la nebulosa dalla quale è nato il Sistema Solare ne conteneva anche altra. Questo materiale è costituito

da ghiaccio, da anidride carbonica solida ( ghiaccio secco ), da metano ed altri gas anch'essi solidicati per le

bassissime temperature, da polveri e da grani metallici. Essendo molto lontano dal centro, non ha partecipato

alla formazione del disco protoplanetario e tanto meno alla formazione di pianeti ed asteroidi ed è rimasto

distribuito con simmetria sferica a grandissima distanza dal Sole: la nube di Oort . Però, sotto la reciproca

attrazione gravitazionale si è aggregato in corpi del diametro da qualche centinaia di metri a qualche decina di

chilometri: le comete!

Fig. 4: Struttura del Sistema Solare: nella fascia interna troviamo i pianeti e la fascia degli Asteroidi. Nell'orbita

di Plutone (in rosso al centro dell'immagine) si trova la cintura di Kuiper (asteroidi esterni) e più lontano

una grande sfera: la nube di Oort dove si trovano le comete.

In denitiva, possiamo schematizzare l'attuale Sistema Solare in questo modo:

•

Il Sistema Solare interno, costituito dai pianeti rocciosi (Mercurio, Venere, Terra, Marte, fascia degli

asteroidi interna);

•

Il Sistema Solare esterno, fatto dai pianeti gassosi giganti (Giove, Saturno, Urano, Nettuno) e dalla fascia

degli asteroidi esterni (fascia di Kuiper);

•

Molto più lontano, abbiamo una nube sferica di comete inattive, perché troppo lontane dal Sole per ricevere

abbastanza energia per fare evaporare i loro componenti volatili.

5 Osservazione amatoriale delle comete

6

Ogni tanto, a seguito degli urti reciproci, queste comete cambiano le loro orbite stabili e quasi circolari in orbite

molto ellittiche o addirittura paraboliche ed iperboliche, ed entrano nella parte più interna del Sistema Solare.

Nel primo caso la cometa sarà periodica, come la cometa di Halley che torna in prossimità della Terra ogni 76

anni, nel secondo no: dopo essersi allontanata dal Sole, verrà espulsa dal Sistema Solare e tornerà per sempre

nell'oscurità dello spazio.

5 Osservazione amatoriale delle comete

Diventare cacciatore di comete implica adeguare il modo di porsi nei confronti dell'attività di astrolo. È necessario passare dalla condizione di chi osserva episodicamente, motivato dal sussistere di uno specico fenomeno,

a quella di cacciatore metodico e particolarmente assiduo, in grado di sobbarcarsi lunghe fasi di lavoro prive di

risultati, ma che costituiscono il percorso indispensabile per ottenere, alla ne, il successo.

La mancanza a breve termine di risultati può demotivare e indurre alcuni a ritenere, erroneamente, che

tecnica o strumento siano inadeguati o a coltivare propositi di abbandono. Per scoprire una cometa i fattori

determinanti sono, in ordine di importanza decrescente, l'abilità dell'osservatore, le condizioni del cielo e da

ultimo lo strumento. Gli scopritori di comete sanno bene che l'unico modo di ottenere il risultato è perseverare,

al di là di ogni tecnicismo o articio.

Per cacciare comete occorrono ottime condizioni di cielo, specie per trasparenza e inquinamento luminoso,

sempre più rare nel nostro paese. In particolare le comete, generalmente di aspetto diuso e scarsamente brillanti

al momento della scoperta, sono osservabili da siti in cui siano visibili a occhio nudo con facilità la via lattea,

la luce zodiacale e le stelle oltre la sesta magnitudine.

La scelta del luogo di osservazione è anche funzione

della tecnica di ricerca e, nel caso di caccia in zone di cielo prossime al Sole, deve garantire libero accesso agli

orizzonti est e ovest, nonché, nel periodo estivo, a quello nord.

5.0.1

Lo strumento

La scelta dello strumento si eettua in funzione del metodo di ricerca e della regione che si intende controllare.

Le orbite delle comete, caratterizzate da elevata eccentricità, le rendono brillanti in vicinanza del Sole, ed è fra

30◦

e

90◦

di elongazione dal Sole che si ha il maggior numero di scoperte visuali. Sono zone di cielo sempre

prossime agli orizzonti, dove osservare è dicoltoso per la scarsa trasparenza atmosferica e a causa del periodo

di tempo limitato in cui rimangono accessibili.

Il telescopio (o il binocolo) ideale per la caccia in queste aree di cielo dovrà permetterci di vedere comete sino

alla nona-decima grandezza (magnitudine), ossia avere un'apertura da

10

a

20

cm, e disporre di un supporto

adatto all'esplorazione in prossimità dell'orizzonte, dove la rotazione terrestre e la necessità di completezza del

controllo impongono l'impiego di montature altazimutali.

apertura (cm)

ingrandimento ideale

mag. lim.

campo visivo

10

15

20

25

30

40

20

25

33

40

50

60

9.5

10

10.5

11.0

11.5

12.0

3, 2◦

2, 5◦

2, 0◦

1, 5◦

1, 3◦

1, 0◦

Tab. 1: Ingrandimento e magnitudine limite approssimata per oggetti diusi in funzione dell'apertura del

telescopio.

5.0.2

La ricerca

Nella ricerca serale di comete si parte dalla posizione più bassa possibile, esaminando il cielo, ad altezza ssa,

per un'ampiezza in azimut di

90◦

al massimo.

Alla ne di ogni passata si torna rapidamente all'azimut di

partenza, per poi aumentare l'altezza per la passata successiva, in modo da sovrapporre parzialmente il nuovo

campo di osservazione. Questa tecnica è ragurata in gura 5a.

Nella ricerca mattutina si procede in modo simile a quello della ricerca serale, passando il cielo ad altezza

ssa, per non più di

90◦

in azimut, e tornando al punto di partenza prima di incrementare l'altezza. Si deve

però operare in più fasi, iniziando a circa

da circa

◦

15

20 − 25◦

e salendo a circa

60◦ ,

per poi ripetere le passate ripartendo

in una seconda fase. Quando possibile, è consigliabile ripartire da più in basso ancora per una terza

fase. Questa tecnica è ragurata in gura 5b.

Riferimenti bibliograci

7

(a)

(b)

Ricerca serale.

Ricerca mattutina.

Fig. 5

5.0.3

Le comete note

Al di là della caccia delle nuove comete, è possibile osservare comete note, periodiche e non. Grazie ad internet

è molto semplice trovare informazioni e mappe che danno la posizione nel cielo delle comete. In genere si tratta

di siti specializzati, come la sezione comete dell'Unione Astroli Italiani, o, in lingua inglese, siti come Sky And

Telescope. Da questi è possibile anche scaricare le mappe e i cataloghi delle comete come quella allegata che

riporta la posizione delle comete Lovejoy e ISON.

Riferimenti bibliograci

[1] Osservare le Comete, guida per l'astronomo dilettante. A cura di Giannantonio Milani. I Quaderni di

l'Astronomia - pubblicazione a cura dell'Unione Astroli Italiani.

15h

14h

13h

12h

11h

10h

α

9h

υ

+50°

+50°

θ

M101

δ

ε

ζ

κ

β

θ

ι

κ

γ

η

B O OT E S λ

M51

+40°

29

χ

M106

URSA MAJOR

+40°

27

ψ

25

γ

λ

M63

Path

23

M94

β

of C

ome

t Lo

ve

21

α

µ

LEO MINOR

joy

β

19

C A N E S V E N AT I C I

+30°

17

+30°

Nov 15

ν

ξ

M3

β

µ

ζ

CO M A B E R E N I C E S

+20°

+20°

γ

M64

© 2013 Sky & Telescope

13h

1

2

3

6

5

4

ε

LEO

γ

12h

11h

10h

7

15h

14h

13h

ζ

0°

0°

γ

VIRGO

µ

ι

θ

LIBRA

Nov 15

β

–10°

Pa

γ

th

of

rc

Me

u r yκ

17

19

21

23

Saturn

Nov 25

25

27

α

17

Pa

th

of

C

Spica

Nov 15

e

om

O

t IS

α

N

–10°

M104

19

21

CO R V U S

23

η

25

–20°

–20°

27

β

© 2013 Sky & Telescope

15h

δ

14h

Ticks are for 0h UT on the specified dates.

Dawn in the Americas occurs roughly

halfway toward the following date.

13h