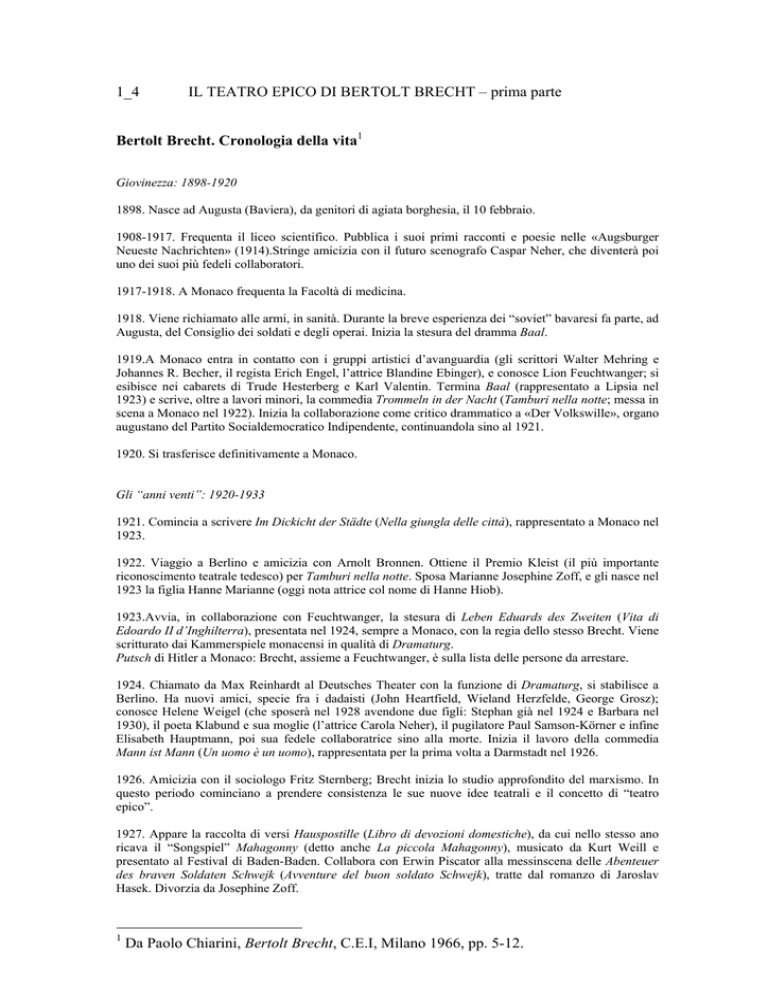

1_4

IL TEATRO EPICO DI BERTOLT BRECHT – prima parte

Bertolt Brecht. Cronologia della vita1

Giovinezza: 1898-1920

1898. Nasce ad Augusta (Baviera), da genitori di agiata borghesia, il 10 febbraio.

1908-1917. Frequenta il liceo scientifico. Pubblica i suoi primi racconti e poesie nelle «Augsburger

Neueste Nachrichten» (1914).Stringe amicizia con il futuro scenografo Caspar Neher, che diventerà poi

uno dei suoi più fedeli collaboratori.

1917-1918. A Monaco frequenta la Facoltà di medicina.

1918. Viene richiamato alle armi, in sanità. Durante la breve esperienza dei “soviet” bavaresi fa parte, ad

Augusta, del Consiglio dei soldati e degli operai. Inizia la stesura del dramma Baal.

1919.A Monaco entra in contatto con i gruppi artistici d’avanguardia (gli scrittori Walter Mehring e

Johannes R. Becher, il regista Erich Engel, l’attrice Blandine Ebinger), e conosce Lion Feuchtwanger; si

esibisce nei cabarets di Trude Hesterberg e Karl Valentin. Termina Baal (rappresentato a Lipsia nel

1923) e scrive, oltre a lavori minori, la commedia Trommeln in der Nacht (Tamburi nella notte; messa in

scena a Monaco nel 1922). Inizia la collaborazione come critico drammatico a «Der Volkswille», organo

augustano del Partito Socialdemocratico Indipendente, continuandola sino al 1921.

1920. Si trasferisce definitivamente a Monaco.

Gli “anni venti”: 1920-1933

1921. Comincia a scrivere Im Dickicht der Städte (Nella giungla delle città), rappresentato a Monaco nel

1923.

1922. Viaggio a Berlino e amicizia con Arnolt Bronnen. Ottiene il Premio Kleist (il più importante

riconoscimento teatrale tedesco) per Tamburi nella notte. Sposa Marianne Josephine Zoff, e gli nasce nel

1923 la figlia Hanne Marianne (oggi nota attrice col nome di Hanne Hiob).

1923.Avvia, in collaborazione con Feuchtwanger, la stesura di Leben Eduards des Zweiten (Vita di

Edoardo II d’Inghilterra), presentata nel 1924, sempre a Monaco, con la regia dello stesso Brecht. Viene

scritturato dai Kammerspiele monacensi in qualità di Dramaturg.

Putsch di Hitler a Monaco: Brecht, assieme a Feuchtwanger, è sulla lista delle persone da arrestare.

1924. Chiamato da Max Reinhardt al Deutsches Theater con la funzione di Dramaturg, si stabilisce a

Berlino. Ha nuovi amici, specie fra i dadaisti (John Heartfield, Wieland Herzfelde, George Grosz);

conosce Helene Weigel (che sposerà nel 1928 avendone due figli: Stephan già nel 1924 e Barbara nel

1930), il poeta Klabund e sua moglie (l’attrice Carola Neher), il pugilatore Paul Samson-Körner e infine

Elisabeth Hauptmann, poi sua fedele collaboratrice sino alla morte. Inizia il lavoro della commedia

Mann ist Mann (Un uomo è un uomo), rappresentata per la prima volta a Darmstadt nel 1926.

1926. Amicizia con il sociologo Fritz Sternberg; Brecht inizia lo studio approfondito del marxismo. In

questo periodo cominciano a prendere consistenza le sue nuove idee teatrali e il concetto di “teatro

epico”.

1927. Appare la raccolta di versi Hauspostille (Libro di devozioni domestiche), da cui nello stesso ano

ricava il “Songspiel” Mahagonny (detto anche La piccola Mahagonny), musicato da Kurt Weill e

presentato al Festival di Baden-Baden. Collabora con Erwin Piscator alla messinscena delle Abenteuer

des braven Soldaten Schwejk (Avventure del buon soldato Schwejk), tratte dal romanzo di Jaroslav

Hasek. Divorzia da Josephine Zoff.

1

Da Paolo Chiarini, Bertolt Brecht, C.E.I, Milano 1966, pp. 5-12.

1928. Successo clamoroso, al Theater am Schiffbauerdamm, della Dreigroschenoper (Opera da tre

soldi), rifacimento della Beggar’s Opera di John Gay realizzato in collaborazione con Weill, per il quale

inizia la stesura di Aufstieg un Fall der Stadt Mahagonny (Ascesa e rovina della città di Mahagonny;

eseguita a Lipsia nel 1930).

1929. Inaugura il periodo dei cosiddetti Lehrstücke (“drammi didattici”). Al Festival musicale di BadenBaden vengono presentati Der Ozeanflug (La trasvolata oceanica; anche Der Flug der Lindberghs),

cominciato a scrivere l’anno precedente, e Das Badener Lehrstück vom Einverständnis (L’accordo),

musicati da Weill e Paul Hindemith. La rappresentazione berlinese di un altro testo operistico, Happy

End, in realtà dovuto in gran parte alla Hauptmann, registra un netto insuccesso. Prepara le opere

scolastiche Der Jasager (Il consenziente) e Der Neinsager (Il dissenziente), messe in scena a Berlino nel

1930 e discusse collettivamente alla scuola marxista di Neukölln.

1930. Inizia la pubblicazione dei Versuche (Esperimenti), quaderni in cui raccoglie lavori teatrali,

poesie, pagine narrative, scritti teorici. Termina Die Heilige Johanna der Schlachthöfe (Santa Giovanna

dei macelli), iniziata l’anno precedente e, dopo una riduzione radiofonica trasmessa nel 1932,

rappresentata integralmente per la prima volta nel 1956, ad Amburgo, con la regia di G. Gründgens.

Scrive i drammi didattici Die Massnahme (La linea di condotta), eseguita subito a Berlino, e Die

Ausnahme un die Regel (L’eccezione e la regola), mai rappresentata in Germania. Comincia Die Mutter

(La madre), dal romanzo omonimo di M. Gorkij (prima assoluta, Berlino, 1932).

1931-1932. Scrive la sceneggiatura del film Kuhle Wampe (dal nome di un quartiere operai berlinese),

realizzato da Slatan Dudow; musiche di Hanns Eisler.

1932. Lavora a Die Rundköpfe un die Spitzköpfe (Teste tonde e teste a punta), satira del razzismo nazista

conclusa nel 1934 e allestita a Copenhagen nel 1936.

Il periodo dell’esilio: 1933-1948

1933. Nel gennaio una rappresentazione della Linea di condotta viene sospesa, a Erfurt, dalla polizia. Il

28 febbraio, all’indomani dell’incendio del Reichstag, Brecht abbandona con la famiglia la Germania,

dove ritornerà soltanto dopo la fine della seconda guerra mondiale. Il 10 maggio anche i suoi libri

vengono bruciati dai nazisti nel grande rogo davanti all’Opera di Berlino.

1933. Le prime tappe dell’emigrazione lo portano successivamente a Praga, Vienna, Zurigo (qui ritrova

Anna Seghers, Heinrich Mann, Walter Benjamin e altri intellettuali tedeschi democratici), Carona sul

lago di Lugano (incontro con Hermann Hesse). Si trasferisce in Danimarca.

G. Balanchine cura l’allestimento coreografico del balletto Die sieben Todsünden (I sette peccati

capitali), con Lotte Lenja. Comincia Der Dreigroscheroman (Il romanzo da tre soldi), uscito ad

Amsterdam nel 1934.

1934. Collabora a varie riviste dei fuoriusciti tedeschi. Concepisce l’ultimo “dramma didattico”, Die

Horatier und Kuriatier (Gli Orazi e i Curiazi), che verrà rappresentato solo nel 1958 a Halle.

A Parigi appare la seconda raccolta di versi: Lieder, Gedichte, Chöre (Canzoni, poesie, cori).

1935. Nel giugno, a Parigi, interviene al Convegno internazionale degli scrittori per la difesa della pace.

È privato della cittadinanza tedesca. Redige il saggio Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben del Warheit

(Cinque difficoltà per chi scrive la verità), diffuso clandestinamente anche in Germania. Pone mano alle

24 scene Furcht und Elend des Dritten Reiches (Terrore e miseria del Terzo Reich), portate a termine

nel 1938 e rappresentate nello stesso anno a Parigi. A Mosca, l’incontro con l’attore cinese Mei LanFang (e forse anche con le teorie del critico formalistico russo Viktor Sklovskij) esercita un notevole

influsso sulla sua concezione del teatro, specie per quanto riguarda la nozione di Verfremdung

(estraniamento).

1936. Con Feuchtwanger e Willi Bredel dirige la rivista «Das Wort» e collabora a «Internationale

Literatur», che si stampano a Mosca.

1937. A Parigi scrive e fa rappresentare (con la Weigel protagonista) il dramma Die Gewehre der Frau

Carrar (I fucili della signora Carrar), ispirato alla guerra civile spagnola. Inizia la stesura del romanzo

Die Geschäfte des Herrn Julius Cäsar (Gli affari del signor Giulio Cesare), portata avanti sino al 1939

ma rimasta poi interrotta.

1938. Presso il Mali-Verlag dell’amico Herzfelde compaiono i primi due volumi di una raccolta dei

Gesammelte Werke (Opere complete). Comincia il lavoro alla “parabola” Der gute Mensch von Sezuan

(L’anima buona di Sezuan), terminato quattro ani dopo in America, e alla prima redazione di Leben des

Galilei (Vita di Galilei), allestita a Zurigo nel 1943 (una seconda redazione, in lingua inglese, compiuta

fra il 1945 e il 1947 assieme a Charles Laughton, verrà messa in scena nel 1947 con lo stesso Laughton

come protagonista; una terza, del 1954-56, sarà realizzata nel 1957 dal Berliner Ensemble con Ernst

Busch nelle vesti di Galilei).

1939. Scrive Mutter Courage und ihre Kinder (Madre Courage e i suoi figli), allestita nel 1941 a Zurigo.

Nell’aprile si trasferisce in Svezia, dove compone il radiodramma Das Verhör des Lukullus

(L’interrogatorio di Lucullo), ridotto più tardi a libretto d’opera per la musica di Paul Dessau ed

eseguito a Berlino nel 1951 col titolo Die Verurteilung des Lukullus (La condanna di Lucullo). Pubblica

a Londra gli Svendborger Gedichte (Poesie di Svendborg).

1940. Nell’aprile si rifugia in Finlandia, aiutato dalla scrittrice Hella Wuolijoki.

Scrive il “dramma popolare” Herr Puntila und sein Knecht Matti (Il signor Puntila e il suo servo Matti),

rappresentato a Zurigo nel 1948, iniziando anche la stesura della “parabola” Der aufhaltsame Aufstieg

des Arturo Ui (La contenibile ascesa di Arturo Ui), allestita nel 1958 a Stoccarda, e del dramma Die

Gesischte der Simone Machard (Le visioni di Simone Machard), portato a termine nel 1943 in America

con la collaborazione di Feuchtwanger e messo in scena a Francoforte sul meno nel 1957. A questo

periodo appartengono anche i frammenti in prosa dei Flüchtlingsgespräche (Dialoghi di profughi).

1941. Abbandona la Finlandia e, attraverso l’Unione Sovietica, ripara negli Stati Uniti. A Hollywood,

dove si incontra con la folta colonia di intellettuali tedeschi in esilio (Feuchtwanger, H. e Th. Mann,

Leonhard Frank, Fritz Lang) e conosce Charlie Chaplin, cerca di affermarsi come sceneggiatore

cinematografico. Scrive intanto, Schwejk in zweiten Weltrieg (Schwejk nella seconda guerra mondiale),

terminato nel 1944 e messo in scena a Varsavia nel 1957.

1944-45. Compone Der Kaukasische Kreiderkreis (Il cerchio di gesso del Caucaso), rappresentato a

Northfield (USA) nel 1948.

1947. Sottoposto a inchiesta dal Comitato per le attività antiamericane (che per altro lo scagiona da ogni

addebito), abbandona gli Stati Uniti rientrando in Europa. In Svizzera rielabora l’Antigone di Sofocle

nella versione di Fr. Hölderlin (prima assoluta, Coira, 1948). Conosce Max Frisch.

1948. Scrive il Kleines Organon für das Theater (Breviario di estetica teatrale; edito nel 1949), forse il

suo testo teorico più maturo e importante. Nell’ottobre si trasferisce a Berlino (settore orientale).

Gli anni del secondo soggiorno berlinese: 1948-1956

1949. Riprende la pubblicazione dei Versuche, interrotta negli anni dell’esilio. La ormai celebre

messinscena-modello di Madre Courage al Deutsches Theater, con la Weigel come protagonista, segna

la nascita del Berliner Ensemble, successivamente attivo (a partire dal 1954) nel Theater am

Schiffbauerdamm. Porta a termine Die Tage der Commune (I giorni della Comune), iniziato in Svizzera

nel 1948 ed allestito al Karl-Marx-Stadt nel 1956. Vengono pubblicate le Kalendergeschichten (Storie

da calendario).

1950. È nominato membro della Akademie der Künste (Accademia delle arti). Rielabora per il Berliner

Ensemble Der Hofmeister (Il precettore) di J.M.R. Lenz. Ottiene la cittadinanza austriaca.

1951. Riceve il Premio nazionale di prima classe. Redige il Herrnburger Bericht (Rapporto di

Herrnburg), scene con musica di Paul Dessau scritte e rappresentate per il Festival mondiale della

gioventù a Berlino. Stampa la raccolta di versi Hundert Gedichte (Cento poesie).

1952. Rielabora il Don Juan di Molière (Rostock, 1952) e il radiodramma Der Prozess der Jeanne d’Arc

zu Rouen 1431 (Il processo di Giovanna d’Arco a Rouen nel 1431; Berlino, 1952). Inizia il rifacimento

del Coriolano di W. Shakespeare, che nel 1953 resta per altro frammento (rappresentato a Francoforte

sul Meno nel 1962).

1953. Viene eletto presidente del PEN-Zentrum. Il 17 giugno invia una lettera aperta a W. Ulbricht in

seguito alla sollevazione operaia di Berlino-Est; essendo stata pubblicata solo l’ultima frase, indirizza a

Ulbricht un secondo messaggio il 21 giugno.

1954. Riceve il Premio Stalin per la pace. Partecipa con il Berliner Ensemble al Festival internazionale

del teatro di Parigi, dove la messinscena di Madre Courage riceve il primo premio.

1955. Rielabora L’ufficiale reclutatore di J. Farquhar col titolo Pauken und Trompeten (Tamburi e

trombe; messo in scena a Berlino nello stesso anno).

1956. Assiste alla prima dell’Opera da tre soldi al Piccolo Teatro di Milano. Lavora alle prove del

Galilei. Interviene al IV congresso degli scrittori tedeschi. Invia al Bundestag una lettera aperta contro il

riarmo della Germania. Il 14 agosto muore di infarto miocardico a Berlino e viene sepolto nel

Dorotheenfriedhof, accanto alla tomba di Hegel.

Da BERTOLT BRECHT, Scritti teatrali, vol. I, Teoria e tecnica dello spettacolo

(1918-1942), Einaudi, Torino 1975 [prima ed. in vol. unico 1962]

Dialogo sull’arte della recitazione

—Gli attori hanno sempre grande successo con i tuoi lavori. Ma tu sei soddisfatto di

loro?

—No.

—Perché recitano male?

—No, perché recitano in modo sbagliato.

—Come dovrebbero recitare?

—Per un pubblico dell’era scientifica.

—Sarebbe a dire?

—Mostrando quello che sanno.

—In che senso?

—Circa i rapporti umani, i comportamenti umani, le forze umane

—Bene, queste cose le devono sapere. Ma come le possono mostrare?

—Proponendole consapevolmente. Descrivendole.

—E invece adesso come fanno?

—Si aiutano con la suggestione. Mettono se stessi e il pubblico in uno stato di trance.

—Citami un esempio.

—Devono rappresentare un commiato, un addio. E che fanno? Si mettono nello stato

d’animo dell’addio. Vogliono che il pubblico entri nello stato d’animo dell’addio.

Finisce che, se la «seduta» riesce, nessuno vede nulla, nessuno impara nulla. Nel

migliore dei casi la gente ricorda: tutti «sentono», insomma.

—Tu stai descrivendo un processo quasi erotico. Ma come dovrebbe essere, invece?

—Spirituale, cerimoniale, rituale. Spettatori e attori non devono avvicinarsi, ma

allontanarsi gli uni dagli altri. Ciascuno dovrebbe allontanarsi perfino da se stesso.

Altrimenti svanisce lo sgomento necessario alla presa di conoscenza.

—Poc’anzi hai usato il termine «scientifico». Intendevi dire che l’ameba quando viene

osservata non dà confidenza all’uomo; ma l’uomo scientifico cerca di capirla. Finisce

per capirla, almeno?

—Non lo so. Desidera metterla in relazione con altre cose già note.

—L’attore non dovrebbe dunque cercare di rendere comprensibile il personaggio che

rappresenta?

—Non tanto il personaggio, piuttosto i fatti. Vale a dire: se voglio vedere Riccardo III

non devo sentirmi Riccardo III, ma voglio vedere questo fenomeno con distacco, in

tutta la sua estraneità e incomprensibilità.

—Dovremmo dunque andare a teatro per acquisire cognizioni scientifiche?

—No, per vedere del teatro.

—Capisco. Anche il tipo scientifico, come tutti gli altri, ha un suo teatro.

—Sì. Oggi il teatro ha per spettatore il tipo scientifico ma non si rivolge ad esso.

Perché questo spettatore lascia la propria intelligenza in guardaroba insieme al

soprabito.

—E tu non puoi dire all’attore come deve recitare?

—No. Egli oggi dipende per intero dallo spettatore, gli soggiace ciecamente.

—Non hai mai provato?

—Come no. Lo faccio continuamente.

—E l’attore è riuscito a fare come gli dici?

—Sì, qualche volta; quando era dotato ma ancora ingenuo, quando ancora si divertiva a

recitare. Ma, anche in questo caso, sempre soltanto alle prove, in presenza mia e di

nessun altro, fintantoché, insomma, si trovava di fronte al tipo di spettatore di cui ti

dicevo. Ma quanto più si avvicinava il momento della rappresentazione tanto più egli si

scostava dalle mie indicazioni, diventava un altro. Sentiva benissimo che, così, al

pubblico non sarebbe piaciuto.

—E tu credi che davvero non sarebbe piaciuto?

—Lo temo. Comunque sarebbe stato un grosso rischio.

—La cosa non potrebbe maturare poco alla volta?

—No. Perché in questo caso non nascerebbe poco alla volta un qualcosa di nuovo per

lo spettatore, ma sparirebbe poco alla volta qualcosa di vecchio. E lo spettatore, poco

alla volta, smetterebbe di venire a teatro. Perché la novità, data a piccole dosi, sarebbe,

in definitiva, data soltanto per metà, quindi priva di forza e di effetto. Qui non si tratta

di un miglioramento qualitativo ma di un radicale mutamento delle finalità; vale a dire,

il teatro non consegue in modo migliore una stessa finalità ma un’altra, secondo me,

cattiva fin dall’inizio. Che effetto farebbe un simile tentativo di introdurre merce di

contrabbando? L’attore verrebbe gratificato della qualifica di «notevole», punto e

basta. Ma non la sua arte, bensì egli stesso risulterebbe «notevole». Diventerebbe

«penetrante». D’altra parte il farsi notare, il sorprendere, è appunto una caratteristica di

questa nuova arte della recitazione. Oppure all’attore verrebbe mosso il rimprovero di

essere consapevole; e la consapevolezza è un’altra di tali caratteristiche.

—Si sono fatti tentativi del genere?

—Sì, alcuni.

—Citami un esempio.

—Recitando la parte dell’ancella nell’Edipo, un’attrice di questo nuovo tipo, per

annunziare la morte della sua regina gridava «Morta, morta!» con voce assolutamente

inespressiva ma penetrante; poi ripeteva «Giocasta è morta!» senza la minima

inflessione lamentosa, ma con una decisione, con un impeto così irrefrenabile, che il

nudo fatto della morte in quel momento faceva più effetto di quanto avrebbe potuto

farne qualsiasi personale espressione di dolore. L’attrice aveva concentrato l’orrore

non già nella voce ma nel volto; e sul viso imbellettato di bianco mostrava

l’impressione che la morte produce sulle persone presenti. Nel riferire che la suicida

era crollata come sotto la spinta di qualcuno, essa riusciva ad esprimere non tanto la

sua compassione per l’infelice regina quanto il trionfo di chi l’aveva spinta, di modo

che anche al più beatamente sentimentale degli spettatori apparisse chiaro il verificarsi

d’un evento decisivo, che lo voleva partecipe e consenziente. Con limpido e stupito

periodare, descriveva il delirio e le apparenti insanie della moritura; e nel tono

inequivocabile della battuta: «Come finì non lo sappiamo» — sobrio ma irrevocabile

rendimento d’omaggio — c’era la netta ricusa di dare qualsiasi altra notizia intorno a

quella morte. Ma, nel discendere i pochi scalini, la minuscola figuretta pareva lasciarsi

indietro una distanza abissale fra lo spazio vuoto dell’orrore e gli uomini della scena

sottostante, talmente lunghi erano i suoi passi. E, mentre tendeva le braccia al cielo

lamentandosi macchinalmente, la donna implorava pietà anche per sé, che aveva visto

la sventura. La sua alta e sonora esortazione: «Ed ora piangete!» contestava il diritto di

ogni altra precedente e ingiustificata lamentazione.

—E ha avuto successo?

—Modesto, tranne che fra gli intenditori. Quasi nessuno degli spettatori, a furia di

immedesimarsi nei sentimenti dei personaggi, aveva partecipato ai fatti spiritualmente

decisivi dell’azione; cosìcché l’evento mostruoso, decisivo, annunziato dall’ancella

rimase quasi privo di effetto per chi lo aveva considerato una mera occasione di

sensazioni nuove.

17 febbraio 1929

Critica dell’immedesimazione: la Poetica di Aristotele

1.

L’espressione «drammaturgia non aristotelica» richiede un chiarimento. Per

drammaturgia aristotelica (dalla quale un’altra vuole distinguersi, definendosi «non»

aristotelica), si intende tutta la drammaturgia a cui si adatta la definizione della tragedia

enunziata da Aristotele nella Poetica, almeno per quanto ne è, secondo noi, il punto

principale. Questo non è, a nostro modo di vedere, il noto canone delle «tre unità», cui

lo stesso Aristotele, come i più recenti studi hanno dimostrato, non dà particolare

rilievo. A noi sembra di maggiore interesse sociale ciò che Aristotele pone a finalità

della tragedia, e cioè la katharsis, la purificazione dello spettatore dalla paura e dalla

compassione, mediante l’imitazione di atti suscitatori di compassione e di paura. Tale

purificazione avviene in seguito a un processo psichico particolare: la

immedesimazione dello spettatore nei personaggi imitati dagli attori. Noi definiamo

«aristotelica» una drammaturgia quando essa provoca questa immedesimazione — non

importa se nel rispetto delle regole proposte da Aristotele o no. Lo speciale processo

psichico della immedesimazione si compie, nel corso dei secoli, in molte maniere

diverse.

2. Critica della «Poetica»

Fintantoché Aristotele (nel quarto capitolo della Poetica) parla, in linea generale, della

gioia di assistere alla rappresentazione imitativa, motivando tale piacere con

l’«apprendimento», noi siamo d’accordo con lui. Ma già nel sesto capitolo egli si fa più

preciso — e delimita, per la tragedia, il campo dell’imitazione. Soltanto, dunque, le

azioni suscitatrici di paura e di compassione dovrebbero venire imitate, e (seconda e

più stretta limitazione) all’unico fine di dissipare la compassione e la paura. Risulta

evidente che l’imitazione di persone operanti, effettuata dagli attori, deve indurre gli

spettatori ad imitare questi ultimi. Il modo di accogliere un’opera d’arte sarebbe quindi

l’immedesimarsi nell’attore e, per tramite suo, nel personaggio.

3. L’immedesimazione in Aristotele.

Non è che noi troviamo in Aristotele, come modo di accogliere l’opera d’arte, quel

genere di immedesimazione che oggi si ripete quando lo spettatore si immedesima

nell’individuo dell’alto capitalismo. Tuttavia, qualsiasi cosa vogliamo intendere per

«catarsi», quando questo fenomeno si verificava in circostanze a noi tanto estranee,

abbiamo motivo di supporre che, presso i greci, alla base di essa ci fosse una sorta di

immedesimazione. Se lo spettatore tiene un atteggiamento pienamente libero, critico,

preoccupato di trovar soluzioni puramente terrene alle varie difficoltà, ciò non può

servire da base per una catarsi.

4. Rinunzia soltanto temporanea alla immedesimazione?

Si può facilmente ammettere che la rinunzia alla immedesimazione, cui si è vista

costretta la drammaturgia del nostro tempo, sia un fatto puramente temporaneo,

risultante dalla difficile situazione della drammaturgia del capitalismo avanzato: poiché

essa deve pur offrire una propria rappresentazione della convivenza umana ad un

pubblico impegnato in una durissima lotta di classe, ma non può far nulla per

scongiurarla. La temporaneità d’una simile rinunzia non deporrebbe — almeno per noi

— a sfavore della rinunzia medesima. Ma non è molto incoraggiante che

l’immedesimazione vada riacquistando il suo antico posto, come avviene per la

religiosità, di cui essa è una forma. Se essa è marcita lo deve unicamente alla generale

putrefazione del nostro ordinamento sociale; ma non ha alcun motivo di

sopravvivergli.

Tesi sulla funzione dell’immedesimazione nelle arti teatrali

1.

Il teatro contemporaneo muove dal presupposto che la trasmissione d’un’opera teatrale

allo spettatore possa avvenire soltanto se questi si immedesima nei personaggi del

lavoro. Il teatro contemporaneo non conosce alcun’altra via per trasmettere un’opera

d’arte; e tutti i suoi progressi tecnici si limitano al perfezionamento del metodo più

adatto a provocare l’immedesimazione suddetta.

2.

Anche il complesso della costruzione scenica, sia naturalistica che allusiva, deve

contribuire alla totale e forzata immedesimazione dello spettatore nell’ambiente

rappresentato.

3.

Tale immedesimazione (= identificazione) — un fenomeno sociale che per una

determinata epoca storica rappresentò un grande progresso — sta diventando un

ostacolo sempre più grave per la funzione sociale delle arti rappresentative. La

borghesia in ascesa, dopo aver portato a poderoso sviluppo le forze produttive

mediante l’emancipazione economica della personalità individuale, si trovò interessata

a questa identificazione con la propria arte. Oggi, essendo la «libera» personalità

individuale divenuta di ostacolo ad un ulteriore sviluppo delle forze di produzione, la

tecnica dell’immedesimazione, in arte, ha perso la sua giustificazione. La personalità

singola deve cedere la propria funzione alle grandi collettività, ed è quanto appunto sta

accadendo, fra lotte accanite, sotto i nostri occhi. Dal punto di vista del singolo, gli

eventi decisivi dell’epoca nostra non possono più venire compresi, né possono venire

influenzati dalle singole personalità. Cadono con ciò i vantaggi della tecnica

dell’immedesimazione; ma la fine dell’immedesimazione non significa affatto la fine

dell’arte.

4.

I tentativi di trasformare la tecnica dell’immedesimazione in modo che questa si

verifichi a livello di collettività (di classi) non offrono molte prospettive di successo.

Condurrebbero ad astrazioni grossolane e irrealistiche delle persone e delle collettività

al tempo stesso. La parte della personalità singola nell’ambito della collettività sta

diventando non rappresentabile, quantunque proprio essa sia della massima

importanza.

5.

Le arti teatrali si trovano poste di fronte al compito di perfezionare una nuova maniera

di trasmettere l’opera d’arte allo spettatore. Devono anzitutto rinunziare a «guidarlo»,

come in virtù d’un monopolio che non ammette contraddizioni né critiche, e cercar di

offrirgli rappresentazioni di umana convivenza sociale tali da render possibile, anzi, da

organizzare, un suo atteggiamento critico, eventualmente contraddittorio, di fronte ai

fatti rappresentati ed alla rappresentazione dei medesimi.

6.

I fatti devono dunque, in primo luogo, venire comunicati allo spettatore in tutta la loro

sconcertante e sorprendente singolarità. Ciò è necessario affinché essi gli si presentino

sotto il loro aspetto dominabile e, da noti, divengano conosciuti.

7.

Con questo, le arti teatrali liquidano gli avanzi della mentalità culturale rimasti loro

incollati addosso dalle epoche precedenti; ma passano anche dallo stadio in cui

aiutavano a interpretare il mondo a quello in cui aiutano a trasformarlo.

8.

Tale capovolgimento delle funzioni sociali rende necessaria una riforma radicale della

tecnica.

9.

Ma non elimina affatto i sentimenti dall’arte, come si potrebbe temere. Trasforma però

senza misericordia la funzione sociale delle emozioni, che oggi giocano in favore di chi

sta al potere. Togliendo all’immedesimazione il suo posto predominante, non si

sopprimono le reazioni sentimentali che dipendono dagli interessi e che li favoriscono.

La tecnica dell’immedesimazione permette appunto di organizzare reazioni

sentimentali assolutamente estranee agli interessi. Uno spettacolo che faccia ampia

rinunzia all’immedesimazione permetterà una presa di posizione in base ad interessi

riconosciuti validi, una presa di posizione, cioè, il cui lato sentimentale concordi

perfettamente col lato critico.

Il filosofo a teatro

[L’INTERESSE DEI FILOSOFI]

Fino dai tempi antichi i filosofi hanno sempre prestato molta attenzione al teatro.

Aristotele scrisse un trattato classico sull’argomento e Bacone ne trattò dal punto di

vista pedagogico. Alcuni giungono perfino a supporre ch’egli fosse molto vicino al

teatro di Shakespeare. Voltaire e Diderot acquistarono fama sia come filosofi che come

commediografi, e così pure, fra i tedeschi, Lessing. Di tutti i grandi autori teatrali si

dice che avessero per maestro un determinato filosofo, come Schiller ebbe Kant, ad

esempio.

In effetti, la gente di teatro tratta argomenti che dovrebbero interessare molto i filosofi,

e cioè il comportamento, le opinioni, le azioni umane e relative conseguenze.

IL TIPO DI ATTIVITÀ FILOSOFICA

Se dello scrivere ed eseguire lavori teatrali ho fatto una consuetudine filosofica, senza

preoccuparmi di quanto gli altri potessero intendere, ora devo pure in qualche modo

precisare questo tipo di attività filosofica, perché oggigiorno — e già da molto tempo

— per filosofare si intende un qualcosa di molto preciso, cui io non volevo affatto

alludere.

Per natura io non ho alcuna attitudine alla metafisica; come si possano pensare tante

cose e conciliare i vari concetti tra loro, tutto questo è turco per me. Perciò mi attengo a

un tipo di filosofia molto corrente, in ispecie presso il popolino — alla filosofia cui

allude la gente quando ti dice: «Va’a farti consigliare da quel tale: è un filosofo»,

oppure: «Quello si è comportato da vero filosofo!» Vorrei qui, tuttavia, fare una sola

distinzione. Quando il popolo attribuisce a qualcuno un atteggiamento filosofico allude

quasi sempre ad una capacità di sopportazione. Nel pugilato si fa distinzione fra «buoni

incassatori» e «buoni picchiatori». Il popolo per filosofi intende «quelli che incassano»

— e ciò deriva dalla sua situazione. Io, invece, per filosofare voglio intendere l’arte di

prenderle e di darle, quando si combatte; ma in quanto al resto, circa il significato del

termine, rimango, come ho già detto, d’accordo col popolo. È dunque semplicemente

l’interessarsi al comportamento degli uomini, il giudicare delle arti mediante le quali

essi creano la propria vita — un interessamento assolutamente pratico, dunque, e

utilitaristico — ciò che contraddistingue un filosofo di questo genere; e i concetti della

filosofia accademica e dotta potranno inserirsi in questa filosofia di strada (che è poi

una filosofia empirica) soltanto in quanto siano strumenti per far girare concretamente

le cose — cose, non altri concetti! E se l’utile dovesse apparire un tantino prosaico,

allora noi dovremmo guardare al prosaico con occhi nuovi e rinunziare al sentimento

poetico, piuttosto che dispensarlo dall’essere utile.

[L’ATTIVITÀ TEATRALE]

1. Come una fra le varie forme di pubblica espressione.

Per «fare del teatro» (parlando sia di autori che di attori) si intende tradizionalmente

questo: essere indotti a presentarsi in pubblico, sui palcoscenici, da una certa attitudine,

da un certo desiderio di riprodurre avvenimenti reali, oppure di travestirsi e imitare

altre persone. La gente di teatro esercita semplicemente il proprio mestiere in teatro,

così come i panettieri lo esercitano nelle panetterie. Il teatro ha una storia antica, un

suo posto ben definito fra le diverse istituzioni; ha pure una sua tecnica e procura un

certo tipo di godimento, il cui verificarsi dipende dall’osservanza, da parte dei teatranti

come degli spettatori, di regole talmente antiche da non essere quasi più ricordate come

regole. Bisogna tener presente tutto questo per comprendere quale atto di violenza

occorra compiere su noi stessi volendo considerare così, all’improvviso (anche per la

sola durata di un’indagine) una cosa tanto sottintesa qual è il far del teatro come una fra

le tante forme, fra le tante maniere di esprimere pubblicamente la propria opinione su

faccende di pubblico interesse. Ma questo appunto dobbiamo fare.

Dobbiamo per un certo tempo — per la durata della nostra indagine, immaginare che

alcune persone abbiano desiderio di far pubbliche enunciazioni su questioni di

pubblico interesse, servendosi del teatro. Non come se nei lavori e nelle

rappresentazioni teatrali enunciazioni del genere non fossero mai state fatte! Ma è cosa

ben diversa immaginare che il teatro debba servire esclusivamente a tale scopo, cioè

consistere per intero nelle enunciazioni di cui si è detto, e che le persone in questione,

fra le tante maniere di esprimersi, abbiano scelto appunto il teatro. Chi giunge al teatro

con simili propositi, ne lascia, naturalmente, in disparte molti elementi consueti, se

inutili al proprio scopo; lo riorganizza a nuovo, non si limita a fornirgli le nuove

enunciazioni, ma conduce il teatro stesso verso esse, che potrebbero venir espresse in

vari modi. Supponiamo si tratti di filosofi. In tal caso, se si è seguito il nostro

ragionamento, essi non sarebbero uomini di teatro filosofeggianti, bensì filosofi

occupati a far del teatro: vale a dire, assai meno impegnati verso il teatro che non verso

la filosofia. Quindi, facendo del teatro lascerebbero forse in disparte tutto ciò che non

si adatta alla loro filosofia — ma non mai dalla filosofia ciò che non si adatta al teatro.

Vorrebbero descrivere come vanno le cose nel mondo, come si comportano gli uomini

gli uni verso gli altri, forse scoprire modi di comportamento tali da render più saggi gli

uomini, e perfezionare il teatro fino a renderlo capace di tanto. Come chiunque potrà

immaginare, il teatro, quest’antica e consueta istituzione, distolto da tante altre e volto

a quest’unica finalità, muterebbe notevolmente il suo antico aspetto.

2. Il teatro come determinata forma di pubblica espressione.

Non potremo mai renderci conto abbastanza che il vecchio teatro di cui ci occupiamo

(vecchio per longevità, e vecchio in rapporto all’età nuova) è una forma determinata di

pubblica espressione, non una qualsiasi, non cioè tale da permetterci di misurarla

senz’altro col metro usualmente applicabile agli altri mezzi di pubblica espressione.

Sui palcoscenici accadono molti fatti presi dalla vita reale; ma, mentre nella vita noi li

sottoponiamo a critiche d’ogni genere, a teatro li sentiamo espressi in termini tali che

in nessun altro luogo accetteremmo senza diffidenza. Esistono nozioni scientifiche,

ogni giorno più precise, intorno ai moti dell’anima, scienze che si occupano di

problemi economici e avvenimenti storici, e che ci permetterebbero di valutare le cose

che anche il teatro ci rappresenta; ma non ci passa neppure per la mente di applicare al

teatro tali cognizioni e tali metodi. Lasciamo al teatro il compito di informarsene e da

esso accettiamo giudizi sul mondo e sulla vita che non accetteremmo in nessun’altra

sede. Come non prenderemmo sul serio gli anatomisti se pretendessero di criticare i

quadri del grande Greco in base alla loro conoscenza della struttura ossea, così

volgiamo le spalle agli storici i quali rimproverano a Shakespeare di non aver reso

comprensibile agli economisti, nel suo Giulio Cesare, il modo d’agire di Bruto. Noi ci

accontentiamo del piacere di veder il mondo rispecchiato e ingrandito dall’occhio di un

determinato nostro simile e diamo perciò carta bianca a taluni artisti particolarmente

dotati, autorizzandoli a raffigurare il mondo come meglio credono, purché riescano a

trasmetterci tutte le loro sensazioni.

Tutto questo ci è entrato talmente nel sangue che nel momento stesso in cui diamo

carta bianca all’arte e abdichiamo al nostro discernimento, dovremmo venir colti dal

sospetto di non voler avere più nulla a che fare con l’arte. Prendere l’attività teatrale

per una fra le tante forme di pubblica espressione significa, né più né meno, che voler

sottoporre tali espressioni alle critiche cui generalmente vengono sottoposte; significa

non pretendere più che gli spettatori chiudano un occhio ma pretendere dai teatri una

rinunzia a tutte le pratiche che inducono gli spettatori a chiudere un occhio. Una simile

rinunzia demolisce l’arte teatrale. […]

Frammentario

[I FATTI CELATI DIETRO AI FATTI]

1. Intesi come fatti che accadono fra gli uomini.

Sarà forse già apparso chiaro che i filosofi, i descrittori del mondo, i maestri di

comportamento dei quali parliamo si interessano in modo particolare ai destini umani.

Essi non si limitano ad elencare sistematicamente le reazioni degli individui al proprio

destino ma intervengono e mettono mano nel destino stesso. Le reazioni umane le

descrivono unicamente dal lato da cui possono venir considerate come azioni; ma il

destino lo descrivono come un’attività umana. I fatti che lo determinano, quelli celati

dietro i fatti e intervenendo nei quali si può influire sul destino umano, accadono

dunque fra gli uomini.

L’oggetto della rappresentazione è pertanto un intreccio di rapporti umani e sociali.

Una simile rappresentazione è fuori dell’ordinario e non può essere intesa se non è

intesa come insolita. Sulle scene del vecchio teatro vediamo forse qualcos’altro, oltre

agli uomini? Fatti da non potersi comprendere senza riferirsi a qualcosa di diverso

dalle attività umane?

Per dirla in altre parole, dal nostro punto di vista: fatti che debbano venir compresi con

qualcosa di meno — compresi, cioè, senza che in ogni loro fase vengano mostrati

uomini all’opera?

2. Recitare ciò che accade dietro i fatti.

In un certo senso ci si potrebbe domandare: «Che cosa può esserci di così sorprendente

nei fatti costituenti la nostra vita, la nostra convivenza con altri uomini? Non sono fatti

assolutamente naturali? Si ripetono di continuo, fanno parte dei fenomeni di natura.

Coloro i quali li dominano non se ne meravigliano eccessivamente; se ne meravigliano,

semmai, coloro i quali finiscono sotto le ruote. Non si può forse dire: «Se il terreno è

troppo pietroso la segala non cresce bene», non c’è nulla di strano? Oppure: «Se

qualcuno non paga la pigione viene sfrattato», non c’è nulla di sorprendente?

Bene, secondo l’opinione dei filosofi non lo si può dire. Certo, lo si dice, ma è

perlomeno una stranezza. Comunque, c’è della gente che non pronunzia mai la prima

delle frasi sopra riportate — ma la seconda sì. Costoro un giorno si stupirono che il

terreno pietroso producesse segala corta di stelo; cercarono una qualità di seme che

crescesse bene anche nei terreni pietrosi e la trovarono. Il loro stupore fu dunque

ricompensato. Eppure, per l’appunto costoro continuarono a pronunziare la seconda

delle due frasi. Possedevano non soltanto terreni ma anche case e ne scacciavano

spietatamente gli inquilini se non pagavano l’affitto. Questo modo di procedere —

dicevano agli sfrattati — non era affatto sorprendente. Ma perché mai gli inquilini, dal

canto loro, non avrebbero dovuto stupirsene? Forse anche il loro stupore verrà

ricompensato?

Per dirla in termini tecnici: come si può far apparire strano, rendere inaccettabile uno

sfratto, un evento di massa nelle nostre grandi città?

Un uomo in uniforme porta un documento in forza al quale gli inquilini devono

mettere i loro mobili in mezzo alla strada. Non è chiaro? Non è così da tanto tempo?

Sì, è così da tanto tempo. E allora non è naturale? No, non è naturale.

Oggi è così, da tanto tempo è così — ma non è sempre stato così. In una caverna

dell’età della pietra, ad esempio, nessuno portava simili documenti o lastre di pietra

con su inciso un testo del genere. E neppure nelle capanne dei contadini medievali.

Naturalmente, anche allora qualcuno veniva scacciato, ma non in questo modo.

L’uomo inviato per farlo non lo aveva stipendiato lo stato perché recapitasse quella tale

lettera. Le persone costrette a sloggiare erano in un altro rapporto con lui, e via

dicendo. Comunque sia, dietro un fatto se ne cela un altro. Il solo fatto rappresentato

non contiene ancora la chiave. Ci sono, per così dire, troppo poche persone sulla scena

perché, agli occhi dello spettatore, la spiegazione possa emergere da sé. I soli presenti

non possono offrire altra soluzione all’infuori di quella rappresentata. Il fatto non lo si

può veramente comprendere — e ciò dev’essere dimostrato.

Si può procedere, e solitamente si procede, così: si esaminano i fatti storici usati come

termini di paragone cercando in essi gli aspetti rimasti immutati anche presso di noi. Il

pagamento della pigione diventa «comprensibile», vale a dire, passa inosservato, se si

considerano canoni di affitto anche i tributi in natura versati dai contadini-vassalli

medievali. Lo sfratto passa inosservato se sfratti si considerano le cacciate dei

cavernicoli dalle loro caverne, all’età della pietra. Ma così facendo si dà un colpo di

spugna su ogni aspetto particolare, attuale della vicenda. I mutamenti avvenuti nei

processi sociali non vengono più descritti come mutamenti — cioè, non più da questo

lato del divenire e del modificarsi — bensì come ripetizioni. Gli sforzi rinnovatori in

campo sociale non appaiono quindi sotto il loro aspetto più significativo, non risultano

plasticamente evidenti. Unicamente i modi di procedere capaci di provocare un

mutamento radicale dovrebbero essere intesi e descritti come novità.

Che cosa sono dunque i fatti celati — e da scoprirsi — dietro i fatti, alla luce dei quali

quelli normalmente considerati consueti dovrebbero invece apparirci ignoti ed

estranei?

Scelgo per la mia vicenda un titolo adattabile a un capitolo della storia, tale dunque da

potersi adattare, insieme a molti altri, a una storia politica o di costume.

Lo sgombero forzato d’una abitazione è un evento di massa e, come tale, d’importanza

storica. Io devo presentarlo in modo che questa sua importanza storica possa venir

compresa. Come evento di massa (e questo soltanto ne fa un momento storico), esso

riguarda un certo disoccupato — un signor X qualsiasi. Si potrebbe dunque supporre

che costui debba essere presentato unicamente nella sua anonimità, cioè nella sua

indeterminatezza di appartenere a una massa, privo di caratteristiche personali, come il

disoccupato X, insomma. Ma sarebbe un errore. Fa parte della storicità d’un

avvenimento (d’uno sfratto come questo), che lo sfrattato sia un signor X. Ma della

storia fa pure parte il fatto che il signor X sia un individuo, un determinato uomo con

determinate qualità, assolutamente diverso da tutti gli altri sfrattati. Lo chiameremo

dunque Franz Dietz. Allora la sua lotta consisterà appunto nel non voler essere un X

qualsiasi, un numero per l’ufficio del registro, un corpo di troppo per il padrone di

casa; se poi questo corpo che rende indisponibile un alloggio debba avere i baffi biondi

o neri, essere sano o malato e via dicendo, non farà, naturalmente, alcuna differenza.

Ma l’evento storico dovrà consistere appunto nella lotta sostenuta da Dietz per non

venir trattato come un X qualsiasi; il modo in cui Dietz, per evitare di essere

cancellato, disumanizzato, trarrà profitto proprio dall’appartenenza alla massa che lo

degrada a un X — ecco, questo sarà storia.

L’ARTE DI MOSTRARE IL MONDO IN MODO CHE DIVENTI DOMINABILE

Chi voglia mostrare il mondo in modo ch’esso diventi dominabile farà bene, anzitutto,

a non parlare di arte, a non orientarsi sui suoi canoni, a non aspirare ad essa.

Addossando all’arte un simile compito, infatti, si potrà giungere, tutt’al più, a

spiacevoli compromessi; l’arte, bene o male, proseguirà per la propria strada senza

cessare d’esser tale, mentre coloro si vedranno continuamente costretti a perseguire i

propri fini nell’ambito dell’arte. L’Arte — quest’antica, gloriosa potenza, ricca di

esperienze, appoggiata da istituzioni e da professionisti eruditi — accondiscenderà

contro voglia a propugnare alcune delle nuove tendenze, insieme alle sue molte altre

più antiche; ma i nostri filosofi dovranno assecondarla nel servire a tutte le sue

tendenze più antiche. Se invece rinunzieranno a parlar d’arte, ad orientarsi sui canoni

dell’arte, ad aspirare all’arte, potranno promuovere senza ritegni la propria causa, senza

per questo dover rinunziare completamente ai servigi dell’arte. Infatti, beninteso dopo

attento esame, essi potranno usare liberamente per le proprie finalità di tutte le

esperienze, le nozioni professionali, le istituzioni artistiche. Inserendola unicamente

laddove è necessaria alle loro finalità, essi potranno costruire un’arte; perché sarà

indubbiamente un’arte quella di presentare il mondo in modo ch’esso diventi

dominabile.

Teatro di divertimento o teatro d’insegnamento?

Quando, alcuni anni fa, si parlava di teatro moderno, i teatri che si nominavano erano

quelli di Mosca, New York e Berlino. Si parlava forse anche di questo o di quello

spettacolo di Jouvet a Parigi o di Cochran a Londra, oppure della messinscena del

Dybbuk dell’Habima, che in realtà appartiene anch’essa al teatro russo, poiché il suo

regista era Vachtangov; ma, tutto sommato, di capitali moderne del teatro ce n’erano

soltanto tre.

I teatri russi, americani e tedeschi si differenziavano nettamente tra loro, ma avevano in

comune un carattere: quello di essere moderni, ossia di applicare innovazioni tecniche

ed artistiche. In certo senso, anzi, presentavano delle affinità nel campo stilistico, e

questo proprio perché la tecnica è internazionale (non solo per ciò che riguarda le

esigenze immediate della scena, ma anche per ciò che esplica un’influenza su di essa,

come ad esempio il cinema) e perché si trattava sempre di grandi e progredite città in

grandi paesi industriali. In tempi più recenti, il teatro berlinese parve tuttavia svolgere

una funzione di guida su tutti gli altri paesi di antico capitalismo: in esso, ciò che è

comune al teatro moderno riuscì per un certo tempo ad esprimersi nella maniera più

forte e momentaneamente più matura.

L’ultima fase del teatro berlinese, nella quale — come abbiamo detto — più

chiaramente si manifestò in tal modo solo la linea tendenziale di sviluppo del teatro

moderno, corrispose al cosìddetto teatro epico. Tutto quello che prese i nomi di

Zeitstück [dramma d’attualità], Piscatorbühne [teatro di Piscator], o Lehrstück

[dramma didattico] appartiene al teatro epico.

Il teatro epico.

Il termine «teatro epico» apparve a molti contraddittorio in se stesso, in quanto che,

secondo l’insegnamento di Aristotele, la forma epica e la forma drammatica di esporre

una vicenda venivano considerate come qualche cosa di assolutamente diverso. La

differenza tra le due forme, tuttavia, non veniva assolutamente ravvisata nel solo fatto

che l’una fosse rappresentata da esseri viventi, mentre l’altra si valeva del libro: opere

epiche come i poemi omerici, o quelli dei cantori medievali, erano

contemporaneamente anche rappresentazioni teatrali, e drammi come il Faust di

Goethe o il Manfredi di Byron, per generale riconoscimento, avevano esplicato la loro

massima efficacia come libri. La differenza tra la forma drammatica e la forma epica

veniva già ravvisata, conforme ad Aristotele, nella diversità delle tecniche costruttive,

le cui leggi erano trattate da due diverse branche dell’estetica. Le due tecniche

dipendevano dal diverso modo in cui le opere venivano presentate al pubblico, queste

mediante la scena, quelle mediante il libro; ma, a prescindere da ciò, era ben possibile

che opere epiche contenessero dementi drammatici, e viceversa. Il romanzo borghese

del secolo passato sviluppa non poca materia «drammatica», se si intende con questo la

forte concentrazione di una trama, un momento di reciproca complementarietà delle

singole parti. Un certo tono appassionato nell’esposizione, un forte rilievo dato al

reciproco cozzare delle forze in gioco, erano i segni distintivi di questa

«drammaticità». Un narratore come Döblin caratterizzò perfettamente la situazione

quando disse che l’epica, al contrario della drammatica, poteva essere tagliata con le

forbici in tanti pezzi, ciascuno dei quali conservava tutta la sua vitalità.

Non è qui il luogo di approfondire le ragioni per le quali il divario fra epica e

drammatica, per tanto tempo ritenuto insormontabile, abbia finito col perdere tale

carattere di rigidità; ci limiteremo ad accennare al fatto che attraverso mere conquiste

tecniche la scena era stata posta in grado di immettere elementi narrativi nelle

rappresentazioni drammatiche. La possibilità delle proiezioni, di una maggiore

trasformabilità della scena grazie a procedimenti meccanici, il cinema, vennero ad

integrare l’attrezzamento scenico precisamente al momento in cui non era più tanto

semplice rappresentare i principali eventi umani mediante una personificazione delle

loro forze motrici o col porre i personaggi sotto l’influsso di invisibili forze

metafisiche,

Per la comprensione di quegli avvenimenti era diventato necessario dare un grande,

«significativo», rilievo al mondo, all’ambiente nel quale vivevano gli uomini.

Questo mondo era senza dubbio già apparso nel teatro precedente, ma non come

elemento a sé stante, bensì soltanto nella prospettiva del personaggio centrale del

dramma. Esso nasceva dal modo come l’eroe reagiva su lui; era visto come può esser

vista una tempesta da chi osservi, su una superficie acquea, le navi che spiegano le vele

e le vele che si inclinano. Nel teatro epico, invece, doveva formare oggetto

d’attenzione in sé e per sé.

La scena incominciò a raccontare. Non era più assente, oltre alla quarta parete, anche il

narratore. Non era solo lo sfondo scenico a prendere posizione di fronte agli

avvenimenti che si svolgevano alla ribalta, col rievocare su grandi cartelli altri

avvenimenti che nello stesso momento si svolgevano in altri luoghi, col presentare o

col contrapporre, mediante la proiezione di documenti, parole dette da determinate

persone, con l’opporre a discorsi astratti cifre concrete, materialmente percepibili, con

l’arricchire di cifre e di frasi vicende plasticamente evidenti, ma il cui significato

poteva essere ambiguo; anche gli attori non compivano più una trasformazione

completa, ma mantenevano un distacco rispetto al personaggio da loro interpretato e

giungevano fino a sollecitarne palesemente una critica.

Nessun aspetto della rappresentazione doveva più consentire allo spettatore di

abbandonarsi, attraverso la semplice immedesimazione, ad emozioni incontrollate (e

praticamente inconcludenti). La recita sottoponeva dati e vicende a un processo di

straniamento: quello straniamento che è appunto necessario perché si capisca. A forza

di dire: «Si capisce che è così», si rinunzia semplicemente a capire.

Il «naturale» doveva assumere l’importanza del sorprendente: solo così potevano

venire in luce le leggi di causa ed effetto. Il comportamento degli uomini doveva

contemporaneamente essere così e contemporaneamente poter essere diverso.

Erano cambiamenti di grande portata.

Lo spettatore del teatro drammatico dice: «Sì, anch’io ho provato questo sentimento.

— Sì, anch’io sono così. — Be’, questo è naturale. — Sarà sempre così. — La

sofferenza di quest’uomo mi commuove, perché non ha altra via d’uscita. — Questa è

grande arte: qui tutto è ovvio, è evidente. — Io piango con quello che piange, rido con

quello che ride».

Lo spettatore del teatro epico dice: «A questo non ci avrei pensato. — Questo non si

deve fare così. — È sorprendente, quasi inconcepibile. — Non può andare avanti così.

— La sofferenza di quest’uomo mi commuove, perché avrebbe pure una via d’uscita!

— Questa è grande arte: qui non c’è nulla di ovvio. — Io rido di quello che piange,

piango di quello che ride».

Il teatro didattico.

La scena incominciò ad avere l’efficacia di un insegnamento. Il petrolio, l’inflazione,

la guerra, le lotte sociali, la famiglia, la religione, il grano, il mercato del bestiame

diventavano oggetto di rappresentazione teatrale. Mediante cori lo spettatore era

istruito in merito a circostanze di fatto a lui ignote. Mediante film si mostravano

montaggi di avvenimenti in tutto il mondo. Mediante proiezioni si portavano a

conoscenza dati statistici. Erano altrettanti modi di mettere in rilievo i vari «sfondi», e

ciò equivaleva ad esporre alla critica l’operato dell’uomo. Venivano mostrati

comportamenti sbagliati e giusti, uomini che sapevano quello che facevano e uomini

che non lo sapevano. Il teatro divenne accessibile ai filosofi, beninteso a filosofi che si

proponessero non solo di spiegare il mondo, ma anche di cambiario, Dunque, si

parlava di filosofia; dunque, s’insegnava. E allora, che ne era più del divertimento? Ci

si doveva sedere di nuovo sui banchi di scuola ed essere trattati da analfabeti?

Bisognava passare degli esami, sforzarsi di avere dei bei voti? Secondo l’opinione

diffusa, tra imparare e divertirsi la differenza è molto forte. Imparare può essere utile,

ma solo divertirsi è piacevole. Occorre perciò difendere il teatro epico contro il

sospetto che debba essere qualcosa di assai spiacevole, di noioso, o addirittura di

faticoso.

Ci basterà allora osservare che la contrapposizione fra studio e divertimento non

corrisponde affatto a una legge di natura, non è qualcosa di immutato e di immutabile.

Indubbiamente lo studio, quale lo abbiamo conosciuto a scuola, nella preparazione

professionale ecc., è qualcosa di deprimente. Ma si rifletta anche in quali circostanze si

svolge e a quale scopo si rivolge.

Esso è in realtà una compra. La scienza non è altro che merce, che viene comperata per

essere rivenduta. Chiunque non sia più in età di sedersi sui banchi di scuola, deve

praticare lo studio, per così dire, in assoluta segretezza; poiché chi ammette di dover

ancora imparare, si svaluta e si pone al livello di chi sa troppo poco. Inoltre, l’utilità

dello studio è fortemente limitata da fattori estranei alla volontà di chi studia. Contro la

disoccupazione non c’è sapere che tenga; e la divisione del lavoro rende inutile e

impossibile ogni sapere multiforme. Sicché lo studio finisce col diventare lavoro

proprio di coloro che non hanno alcun bisogno di lavorare. Non è il molto sapere che

procura potenza, ma è molto quello che ci si può procurare solo se si è potenti.

Assai diversa è l’importanza che lo studio ha per i diversi strati sociali. Alcuni di questi

non pensano affatto a migliorare le loro condizioni di vita, poiché le giudicano ben

soddisfacenti. Si dica quel che si voglia del petrolio, essi ci guadagnano sopra. Inoltre

si sentono già un po’attempati: non gli restano più molti anni da vivere. E allora, a che

pro studiate tanto? Hanno già detto la loro ultima parola e amen. Ma vi sono altri strati

sociali, quelli «il cui momento non è ancora venuto», e che si sentono scontenti dei

rapporti in cui vivono: costoro hanno per lo studio uno smisurato interesse pratico,

vogliono assolutamente orientarsi, sanno che, senza lo studio, saranno perduti. Essi

sono i migliori, i più avidi studiosi. Le medesime differenze valgono anche fra paesi,

fra popoli. Il desiderio d’imparare dipende dunque da vari fattori; ma non si può negare

l’esistenza di un entusiasmo per lo studio, di uno studio gioioso e combattivo.

Se non vi fosse questa possibilità di studiare divertendosi, allora veramente il teatro,

per quella che è tutta la sua struttura, non sarebbe assolutamente in grado d’insegnare.

Il teatro rimane teatro, anche se insegna; e, nella misura in cui è buon teatro, è

divertente.

Teatro e scienza.

«Ma che cos’ha in comune la scienza con l’arte? Sappiamo benissimo che la scienza

può essere divertente; ma non tutto ciò che diverte rientra necessariamente nel dominio

del teatro».

Spesso mi è accaduto di ascoltare, quando insistevo sui servizi inestimabili che la

scienza moderna, se rettamente usata, può rendere all’arte e in particolare al teatro,

l’affermazione che l’arte e la scienza siano due campi dell’attività umana

stimabilissimi, ma totalmente diversi. Questo è naturalmente un marchiano luogo

comune, e si farà bene a rispondervi sempre di sì, che è giustissimo, come lo è la

maggior parte dei luoghi comuni. Il piano della scienza e quello dell’arte sono

diversissimi, d’accordo. Eppure io devo confessare, per quanto sgradevole ciò possa

apparire, che non riesco a lavorare come artista senza servirmi di un certo bagaglio

scientifico. È possibile che tale fatto susciti in molte persone seri dubbi circa le mie

capacità artistiche: costoro sono avvezzi a vedere, nei poeti, esseri singolari, in certo

modo fuori della natura, che con la sicurezza di autentici dèi intuiscono cose che gli

altri non possono penetrare se non a costo di duri sforzi e di grande studio. È

spiacevole, evidentemente, dover ammettere di non appartenere a codesta schiera di

eletti; ma bisogna ammetterlo. Bisogna anche negare che tali confessati interessi

scientifici si riducano a scusabili attività marginali, a occupazioni del sabato sera, una

sorta di dopolavoro. E noto che anche Goethe coltivò le scienze naturali e Schiller la

storia, ma, si tende cortesemente a pensare, come una specie di hobby. Non voglio

senz’altro accusare quei due di aver avuto bisogno di quelle scienze per la loro attività

poetica, non voglio giustificarmi per mezzo loro, ma tuttavia devo ripetere che a me la

scienza è necessaria. Più ancora, devo confessare che non vedo di buon occhio una

quantità di persone, delle quali mi è nota la non completa padronanza del campo

scientifico, persone cioè che cantano come cantano gli uccelli, o come ci si immagina

che cantino gli uccelli. Non dico con questo che respingo un grazioso componimento

poetico sul sapore di una triglia o sul piacere di una gita in canotto solo perché il suo

autore non ha studiato gastronomia o nautica. Ma sostengo che i grandi e complicati

avvenimenti non possono essere sufficientemente riconosciuti in un mondo di uomini

che non si provvedano di tutti gli strumenti utili ad intenderli.

Supponiamo che si debbano rappresentare grandi passioni o fatti capaci di influire sul

corso della storia dei popoli. Una di tali passioni è ritenuta oggi, diciamo, l’impulso del

potere. Ammesso che uno scrittore «senta» questo impulso, e voglia presentarci un

uomo in lotta per il potere: come riuscirà a compenetrarsi del complicatissimo

meccanismo che costituisce oggi l’ambiente di ogni lotta per il potere? Se il suo eroe è

un politico, qual è il reale ingranaggio della politica? Se invece è un uomo d’affari,

qual è l’ingranaggio degli affari? Eppoi, ci sono pure scrittori che s’interessano e si

appassionano agli affari e alla politica in misura assai minore che all’impulso di potere

dei singoli individui! Come possono essi procurarsi le nozioni necessarie? Con

l’andare semplicemente attorno tenendo gli occhi aperti, non otterranno certo una

visione sufficientemente chiara delle cose; comunque, sempre di più che se si

limitassero a strabuzzare gli occhi in un sacro delirio! La fondazione di un giornale

come il «Völkischer Beobachter» o di una società come la Standard Oil è una faccenda

piuttosto complicata: non sono cose che uno si trova da un momento all’altro bell’e

cotte dinanzi. Un campo importante per gli autori di teatro è la psicologia. Molti

credono che, se non un uomo qualunque, uno scrittore perlomeno dovrebbe essere in

grado, senza bisogno di particolare istruzione, di rintracciare i motivi che spingono un

uomo all’omicidio; che dovrebbe potere, per «virtù propria», dare un quadro dello stato

psichico di un assassino. Si ritiene che basti, in casi consimili, guardare dentro se

stessi: e poi, deve pur soccorrere un po’di fantasia... E invece, per una quantità di

ragioni, io non riesco più ad abbandonarmi alla piacevole speranza di potermela cavare

tanto a buon mercato. Non posso più trovare in me stesso tutti i motivi determinanti

che — come si apprende dai resoconti giornalistici o scientifici — sono individuabili

negli uomini. Così come avviene al giudice comune che pronuncia la condanna, anche

a me non è possibile formarmi un quadro completo delle condizioni psichiche di un

assassino. La psicologia moderna, dalla psicoanalisi al behaviorismo, mi procura

nozioni che possono benissimo indurmi a un giudizio totalmente diverso sul caso in

esame, soprattutto se tengo conto dei risultati delle indagini sociologiche e se non

trascuro l’economia e la storia. Si dirà che questo è voler complicare le cose. Io non

posso che rispondere: le cose sono complicate. Forse allora qualcuno si lascerà

convincere e consentirà con me nel riconoscere che una quantità di letteratura è a uno

stadio fortemente primitivo, ma si chiederà anche, molto preoccupato, se serate teatrali

di questo genere non corrano il rischio di essere notevolmente opprimenti. La risposta

è: no.

Il contenuto scientifico che può essere racchiuso in un’opera poetica deve essere,

infatti, completamente risolto in poesia. La sua utilizzazione soddisfa appunto il

piacere che è reso possibile dal contenuto poetico. Comunque, anche se non soddisfa

quel piacere che trova appagamento nella autentica scienza, è sempre necessaria una

certa disposizione a penetrare più a fondo nelle cose, un desiderio di rendere il mondo

padroneggiabile all’uomo, per poterci assicurare, in un’epoca di grandi scoperte e

invenzioni come la nostra, anche il godimento della poesia.

Il teatro epico può definirsi un’«istituzione morale»?

Secondo l’opinione di Friedrich Schiller, il teatro dev’essere una istituzione morale.

Quando Schiller espresse quest’esigenza, non lo sfiorò neppure il pensiero che una

ribalta moraleggiante avrebbe avuto come effetto la diserzione del pubblico dai teatri.

A quel tempo il pubblico non aveva nulla da obiettare contro un teatro moralistico.

Solo più tardi Friedrich Nietzsche lo bollò con la definizione di «trombettiere moralista

di Säckingen». Nietzsche considerava il fatto di occuparsi di morale come qualcosa di

deprimente: Schiller vi ravvisava invece una fonte di alto diletto. Per lui, nulla poteva

procurare maggior divertimento e soddisfazione che il propagare ideali. La borghesia si

accingeva a costituire il patrimonio ideale della nazione. Arredare la nostra casa, lodare

il nostro cappello, presentare i nostri conti: tutto ciò è molto piacevole, mentre è

davvero assai deprimente parlare della rovina della nostra casa, vendere il nostro

vecchio cappello, dover pagare i nostri conti: e questa era precisamente la prospettiva

di Friedrich Nietzsche un secolo dopo. Lui vedeva di mal occhio la morale e, di

conseguenza, anche l’altro Friedrich.

Pure contro il teatro epico molti si sono ribellati, accusandolo di essere troppo

moralistico. In esso, tuttavia, le considerazioni d’ordine morale apparivano solo in

secondo piano. Più che parlar di morale, esso si proponeva di studiare; ed in realtà vi si

studiava. Ma alla fine capitava il guaio che la favola avesse una sua morale. Non

vogliamo certo affermare di esserci dati allo studio per puro desiderio di studiare e

senza altri moventi ben più concreti, né che i risultati del nostro studio ci abbiano colti

assolutamente di sorpresa. Nel mondo che ci circondava erano indubbiamente rilevabili

alcune dolorose incongruenze, condizioni difficili a sopportarsi, e difficili non solo per

ragioni puramente morali. Non solo per ragioni morali è difficile sopportare la fame, il

freddo, l’oppressione. Lo scopo stesso delle nostre ricerche non era semplicemente di

suscitare delle reazioni morali contro determinate condizioni di vita (benché tali

reazioni nascessero facilmente, anche se non in tutti gli ascoltatori: nascevano di rado,

ad esempio, in quegli ascoltatori che traevano vantaggio dalle condizioni di cui si

trattava!): lo scopo delle nostre ricerche era piuttosto quello di scoprire i mezzi

attraverso cui fosse possibile eliminare quelle condizioni difficilmente sopportabili.

Parlavamo cioè non in nome della morale, ma in nome degli offesi: e queste sono due

cose davvero molto diverse, perché ben spesso accade che, con abbondanza di prediche

morali, si dica agli offesi che devono esser ben contenti della loro situazione. Pei

moralisti di questo genere, gli uomini sono fatti per la morale, non la morale per gli

uomini.

E comunque possibile dedurre da quanto abbiamo detto, fino a che punto ed in qual

senso il teatro epico possa definirsi un’istituzione morale.

Può sorgere ovunque un teatro epico?

Sotto l’aspetto stilistico il teatro epico non costituisce nulla di particolarmente nuovo.

Il suo carattere dimostrativo e la sua accentuazione dell’artificio scenico lo

apparentano all’antichissimo teatro asiatico. Anche i misteri medievali, come pure il

teatro classico spagnolo e il teatro gesuita, presentano tendenze didattiche.

Queste forme di teatro corrisposero a determinate tendenze delle loro epoche, e

decaddero col passare di esse. Del pari, il teatro epico moderno è legato a tendenze ben

definite, e perciò non può assolutamente sorgere dappertutto. Oggi le grandi nazioni

non tendono, per lo più, a discutere i loro problemi sulla scena teatrale. Londra, Parigi,

Tokio, Roma dirigono i loro teatri a tutt’altri scopi. Solo in pochi luoghi e per non

lungo tempo sono esistite finora condizioni favorevoli alla nascita di un teatro epico

con fini didattici. A Berlino il fascismo ha posto un drastico alt allo sviluppo di questo

teatro.

Premessa necessaria a un fenomeno del genere è, oltre a un determinato standard

tecnico, l’esistenza di un potente moto di vita sociale, che abbia interesse alla libera

discussione dei problemi dell’esistenza in vista della loro soluzione, e che tale interesse

possa difendere contro tutte le tendenze avverse.

Il teatro epico è il più vasto e progredito tentativo di giungere a un grande teatro

moderno, e deve vincere tutte le enormi difficoltà che si oppongono a qualsiasi energia

vitale, così nel campo della politica come in quelli della filosofia, della scienza e

dell’arte.

Il teatro sperimentale

Il teatro serio europeo sta attraversando, da almeno due generazioni, un periodo

sperimentale. I vari esperimenti non hanno finora dato risultati inequivocabili,

chiaramente sinottici, ma il periodo sperimentale non è ancora affatto concluso. A mio

parere, gli esperimenti vennero effettuati su due linee le quali, se pure talvolta

interferivano l’una nell’altra, possono ora venir seguite separatamente. Queste due

linee di sviluppo si distinguono per le rispettive funzioni di divertimento e di

ammaestramento. Il teatro, cioè, effettuò esperimenti destinati ad accrescere la sua

capacità di divertire ed altri destinati ad accrescere il suo valore didattico.

Per quanto riguarda il divertimento, in un mondo instabile e «dinamico» come il nostro

tutte le attrattive si logorano molto in fretta. Alla crescente apatia del pubblico bisogna

offrire sempre nuove sensazioni. Per distrarre i distratti spettatori, il teatro deve

anzitutto riuscire a farli concentrare; deve attrarli nel suo cerchio magico togliendoli da

un ambiente chiassoso. Il teatro ha a che fare con spettatori stanchi, esauriti da un

lavoro quotidiano razionalizzato, irritati da frizioni sociali d’ogni genere. Lo spettatore,

sfuggito al suo piccolo mondo, siede là, come un evaso dal carcere. È un evaso, ma è

anche un cliente — può venire a rifugiarsi qui ma potrebbe anche andare altrove. La

concorrenza dei teatri fra loro e del teatro col cinema esige sempre nuovi sforzi per

apparire ogni volta nuovi.

Se gettiamo uno sguardo d’assieme sugli esperimenti dei vari Antoine, Brahm,

Stanilslavskij, Gordon Craig, Reinhardt, Jessner, Mejerchol’d, Vachtangov, Piscator,

constatiamo che essi hanno sorprendentemente arricchito le possibilità espressive del

teatro, accrescendone senza alcun dubbio la capacità di divertire. L’arte d’assieme, ad

esempio, ha creato un corpo di operatori teatrali estremamente sensibile ed elastico.

L’ambiente sociale può ora venir descritto, dipinto finanche nei più sottili dettagli.

Vachtangov e Mejerchol’d desunsero dal teatro asiatico certe forme di danza e

crearono tutta una coreografia per il dramma. Mejerchol’d elaborò un costruttivismo

radicale e Reinhardt usò per palcoscenico i cosìddetti scenari naturali: rappresentò

Ognuno e il Faust su pubbliche piazze. Compagnie di teatro all’aperto eseguirono il

Sogno d’una notte d’estate in mezzo a un bosco vero e nell’Unione Sovietica si tentò

di ricostruire l’assalto al Palazzo d’Inverno usando la nave da guerra «Aurora».

Caddero le barriere fra palcoscenico e spettatori. Nel Grosse Schauspielhaus, durante la

rappresentazione del Danton di Reinhardt, alcuni attori sedevano fra il pubblico, e

Ochlopkov, a Mosca, collocò un certo numero di spettatori sul palcoscenico. Reinhardt

usò la passerella floreale del teatro cinese e, per recitare in mezzo alle folle, scese

nell’arena del circo. La regia delle masse venne perfezionata da Stanislavskij,

Reinhardt e Jessner, il quale ultimo con le sue incastellature a scala conquistò al

palcoscenico una terza dimensione. Si inventarono il palcoscenico girevole e

l’orizzonte a cupola, si riscoperse la luce. Il proiettore permise di effettuare

illuminazioni grandiose. Un’intera gamma di luci permise di creare magicamente

atmosfere «rembrandtiane». Nella storia del teatro certi effetti di luce poterono

denominarsi «reinhardtiani», così come nella storia della medicina un certo intervento

sul cuore viene denominato «operazione di Trendelenburg». Nacquero nuovi

procedimenti di proiezione basati sul sistema Schüfftan, nacque una nuova regia dei

rumori. Nell’arte dello spettacolo, i confini fra cabaret e teatro, fra rivista e teatro

vennero abbattuti. Si fecero innumerevoli esperimenti con maschere, coturni,

pantomime, sull’antico repertorio classico. Shakespeare venne rivestito e rigirato in

mille modi. Tutte le possibili maniere di affrontare i classici possono ormai dirsi

praticamente esaurite: abbiamo visto Amleto in smoking e Giulio Cesare in uniforme

— e quanto meno lo smoking e l’uniforme ne hanno tratto un utile, guadagnando in

rispettabilità. Come vedete, esperimenti molto diversi per valore; e se i meno vistosi

non sempre furono i meno validi, anche quelli di minor pregio non furono mai

totalmente privi di valore. L’Amleto in smoking, ad esempio non fu certamente un

sacrilegio maggiore, nei confronti di Shakespeare, di quanto non lo sia l’Amleto

convenzionale in calze di seta. Si rimase, comunque, nell’ambito della recita in

costume.

In generale si può dire che gli esperimenti effettuati al fine di rendere il teatro più

divertente non rimasero affatto privi di risultato. Essi contribuirono specialmente al

perfezionamento delle attrezzature meccaniche e, come si è detto, non sono ancora

conclusi. Anzi, non sono ancora neppure divenuti d’uso comune come invece è

accaduto per i risultati sperimentali in altri campi. Una nuova operazione chirurgica

effettuata a New York entro breve tempo verrà compiuta anche a Tokio, mentre nel

campo della tecnica teatrale moderna ciò non avviene. Un evidente senso di

soggezione impedisce ancora sempre agli artisti di accettare con disinvoltura i risultati

sperimentali ottenuti da altri artisti e di svilupparli. L’imitazione, in arte, passa per

un’ignominia — e questo è uno dei motivi per cui i progressi tecnici sono ancora ben

lontani dall’essere notevoli come potrebbero, e il teatro è ben lontano dall’aver

raggiunto il livello medio della tecnica moderna. Esso si accontenta ancora di usare,

per lo più in maniera assai maldestra, un girevole rudimentale per il palcoscenico, un

microfono, l’installazione di qualche faro d’auto. Anche nel campo della recitazione gli

esperimenti vengono scarsamente sfruttati. Soltanto oggi qualche attore newyorkese

incomincia ad interessarsi ai metodi della scuola di Stanislavskij.

E con l’altra, con la seconda funzione assegnata al teatro dalla estetica, la funzione

educativa, come stanno le cose? Anche qui si ebbero esperimenti e risultati dei

medesimi. La drammaturgia di Ibsen, Tolstoj, Strindberg, Gor’kij, Cechov,

Hauptmann, Shaw, Kaiser e O’Neill fu drammaturgia sperimentale — furono tutti

grandiosi tentativi di dar forma teatrale ai problemi delle rispettive epoche.2 Abbiamo

la drammaturgia critico-sociale di ambiente (da Ibsen a Nordahl Grieg), quella

simbolistica (da Strindberg a Pär Lagerkvist); abbiamo una drammaturgia sul tipo,

tanto per intenderci, della mia Opera da tre soldi e un tipo di parabola con sbriciolature

di ideologie; ed abbiamo infine particolari forme drammatiche perfezionate da poeti

come Auden e Kjeld Abell, le quali, da un punto di vista puramente tecnico,

contengono elementi della rivista. Il teatro riuscì talvolta a dare impulso a taluni

movimenti sociali, come l’emancipazione della donna, l’amministrazione della

giustizia, l’igiene e perfino il moto di emancipazione del proletariato. Ma non si può

tacere che esso non permise mai di affondare eccessivamente lo sguardo nel

meccanismo sociale, limitandosi — come è stato obiettato — a mettere più o meno in

evidenza una sintomatologia superficiale e non mai la vera e propria legittimità delle

strutture sociali. Gli esperimenti in campo drammatico condussero infine alla quasi

totale distruzione della favola e della figura umana. Il teatro, ponendosi al servizio

delle aspirazioni sociali riformatrici, sacrificò molta parte della propria efficacia

artistica. Non a torto, sebbene con argomentazioni assai dubbie, oggi si deplora

l’appiattimento del gusto artistico e l’ottundimento della sensibilità stilistica; e

effettivamente, in seguito a tanti e così svariati esperimenti, oggigiorno in teatro regna

una confusione di stili addirittura babelica. Su uno stesso palcoscenico, nel corso d’uno

stesso lavoro, gli attori recitano usando tecniche diversissime l’una dall’altra, ad

esempio in stile naturalistico sullo sfondo di scenografie fantastiche. La tecnica della

dizione è caduta a un livello deplorevole, si recitano giambi come se si parlasse in

linguaggio corrente, si scandisce ritmicamente il gergo dei mercati, ecc. ecc. Non meno

sprovveduto si trova l’attore moderno nei confronti dell’arte gestuale, cosìcché il gesto

risulta arbitrario quando dovrebbe essere individuale e puramente fortuito quando

dovrebbe essere naturale e spontaneo. Uno stesso attore è capace di esprimersi con una

gestualità buona per il circo e con una mimica facciale percepibile soltanto dai palchi

di prim’ordine e con l’aiuto d’un binocolo. Una vera e propria liquidazione di stili di

tutte le epoche, una vera e propria competizione sleale nel campo di tutti gli effetti

possibili e impossibili! Non si può dire davvero che qualche risultato non lo si sia

2

Naturalmente sono i grandi teatri che hanno compiuto il maggior numero di tentativi di questo genere.

Čechov ebbe il suo Stanislavskij, Ibsen il suo Brahm, ecc. Ma sul piano dell’accrescimento del valore

didattico fu senz’altro la drammaturgia a prendere per prima l’iniziativa.

ottenuto — ma tanto meno che non sia costato nulla.

Giungo ora alla fase in cui tutti gli sforzi sperimentali fin qui descritti toccarono il

massimo livello e insieme il punto critico. In questa fase si accentuarono al massimo

grado tutti i fenomeni del grande processo, quelli positivi e quelli negativi:

l’accrescimento della capacità di divertire, il perfezionamento della tecnica

illusionistica, l’accrescimento del valore educativo e la decadenza del gusto artistico.

Il tentativo più radicale di conferire al teatro un carattere educativo venne intrapreso da

Piscator. Io partecipai a tutti i suoi esperimenti e, fra tanti, non uno solo ne venne

effettuato che non avesse per scopo il potenziamento del valore didattico del teatro. Si

trattò addirittura di affrontare sulla scena i massimi temi della vita contemporanea: le