IMMANUEL KANT (1724 – 1804)

LA «CRITICA DELLA RAGION PRATICA»1

°°°°°°°°

Immanuel Kant nacque, da famiglia di origine scozzese, a Königsberg, allora capoluogo

della Prussia orientale, nel 1724. Fu educato, nello spirito religioso del pietismo, in un collegio in

cui era direttore Franz Albert Schultz, la più notevole personalità del pietismo di quel periodo2.

Successivamente, Kant proseguì la sua formazione con lo studio della filosofia, matematica e

teologia presso l’Università di Königsberg, dove divenne professore ordinario di logica e metafisica

nel 1770.

La vita di Kant non è segnata da eventi drammatici, né fu dominata dalle passioni; fu

caratterizzata, piuttosto, dalla presenza di pochi affetti ed amicizie, e interamente dedicata allo

studio unito ad uno stile di vita basato su rigide abitudini (emblematica la sua passeggiata

pomeridiana, compiuta sempre alla stessa ora, al punto che si dice che gli abitanti di Königsberg

regolassero il loro orologio in base ad essa). L’esistenza di Kant, interamente rivolta

all’insegnamento universitario, è dunque diventata quasi proverbiale per i pochi avvenimenti che la

caratterizzano; tuttavia, egli si sentiva molto coinvolto dagli eventi storico-politici del suo tempo

(rivoluzione americana e francese, soprattutto).

E’ possibile individuare due tappe fondamentali che segnano la vita del filosofo. La prima

risale a quando Kant rivendicò apertamente la libertà di pensiero, in opposizione con la censura che

aveva avuto da dire sulla seconda edizione del suo scritto La religione nei limiti della semplice

ragione (prima edizione 1793; seconda ed. 1974). In Kant la libertà di pensiero è un tema centrale,

che trova la sua massima trattazione nello scritto Risposta alla domanda: che cosa è l'illuminismo?

(1784). In questo trattato – che è il vero e proprio testamento spirituale dell’illuminismo – Kant

definisce «l’illuminismo come l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se

stesso», quasi come se l’uomo non fosse precedentemente del tutto maggiorenne sul piano

intellettuale, vale a dire capace di usare la propria ragione. Kant, riprendendo le tematiche

tipicamente illuministiche della lotta ai pregiudizi, spiega che gli esseri umani, fino a quel

momento, non hanno dovuto fare lo sforzo di pensare da soli perchè c’era chi lo faceva per loro:

essi si sono limitati ad accettare le opinioni elaborate dagli altri senza vagliarle con la propria

ragione3. La minorità che ha caratterizzato fino ad allora l’essere umano è interamente imputabile

all’uomo stesso, che non ha avuto il coraggio né la voglia di sapere. L’illuminismo, quindi, è un

fatto di volontà e il suo motto è «abbi il coraggio di servirti della tua propria ragione». A questo

punto, però, Kant distingue tra uso pubblico e uso privato della ragione: l’uso pubblico è quello

condotto in qualità di libero cittadino, quello privato è invece quello svolto nell’esercizio specifico

di determinate funzioni. Un soldato impegnato in guerra, ad esempio, dovrà limitarsi ad obbedire,

senza esprimere la sua disapprovazione (uso privato della ragione); quando, però, ci si trova nelle

vesti di cittadino, parte di una comunità politica, si ha la libertà di esprimere la propria

disapprovazione e tutte le obiezioni che si desiderano (uso pubblico della ragione).

L’altra tappa fondamentale che caratterizza la vita di Kant è legata all’atteggiamento assunto

dal filosofo nei confronti della Rivoluzione francese: non rinunciò mai a considerare la Rivoluzione

come positiva per la storia dell’umanità e il popolo francese come il primo popolo che si era

finalmente dato un regime del tutto degno del genere umano. Tutto questo si collega, ancora, ad un

L’elaborato è stato redatto a cura della Dottoressa Chiara Panetta.

Il pietismo è un movimento sorto nel Seicento in seno al protestantesimo. Ne fu iniziatore il teologo alsaziano Philip

Jacob Spener (1635-1705), organizzatore dei Collegia pietatis, che erano case di ritrovo per incontri spirituali e letture

della Bibbia. Il pietismo si caratterizza per un intenso senso della spiritualità e per un rigorismo morale molto marcato.

Sia il rigorismo sia l’interiorità spirituale sono due connotazioni fortissime nella filosofia di Kant. La Critica della

ragion pratica è dedicata, infatti, all’etica ed è evidentemente ispirata al pietismo.

3

Questa idea risulta ancora oggi particolarmente attuale, in relazione alle polemiche sullo sviluppo e il dominio dei

mezzi di comunicazione di massa.

1

2

1

altro opuscolo kantiano – massima espressione del suo pensiero politico – intitolato Per la pace

perpetua (1795). In esso, Kant ipotizza la possibilità di realizzare una pace duratura, cioè di trovare

un sistema di equilibrio internazionale che garantisca una volta per tutte la fine delle guerre. Kant

non immagina un unico stato mondiale; piuttosto, egli propone di partire dalla creazione di una

sorta di federazione degli Stati, a cominciare dall’Europa, per poi coinvolgere l’intero mondo. In

questo senso, Kant può essere considerato il primo teorico dell’Europa Unita. L’ideale politico

kantiano, così come viene espresso in questo scritto, rimanda all’idea di una costituzione

repubblicana «fondata in primo luogo sul principio di libertà dei membri di una società, come

uomini; in secondo luogo sul principio d’indipendenza di tutti, come sudditi; in terzo luogo sulla

legge dell’uguaglianza, come cittadini».

Il criticismo kantiano

Il pensiero di Kant è detto «Criticismo» perché si contrappone, fondamentalmente,

all’atteggiamento mentale del «Dogmatismo» – che consiste nell’accettare convincimenti o

insegnamenti senza informarsi preliminarmente sulla loro effettiva consistenza – e quindi fa della

«critica» lo strumento per eccellenza della filosofia. «Criticare», nel linguaggio tecnico di Kant,

significa – conformemente all’etimologia greca kríno = giudico, distinguo, valuto – «giudicare»,

«distinguere», «valutare», ecc…, ossia interrogarsi programmaticamente circa il fondamento di

determinate esperienze umane, filtrandone le possibilità ( = le condizioni che ne permettono

l’esistenza), la validità ( = i titoli di legittimità o non-legittimità che le caratterizzano) e i limiti ( = i

confini di validità). La «critica» in senso kantiano non avrebbe ragion d’essere se non ci fossero, in

ogni campo, dei termini di validità da fissare. Per questa ragione il «Criticismo» si definisce come

una filosofia del limite, ossia come un’interpretazione dell’esistenza volta a stabilire, nelle varie

aree esperenziali, le “colonne d’Ercole dell’umano”, e quindi il carattere finito o condizionato delle

possibilità esistenziali, che non sono mai tali da garantire l’onniscienza e l’onnipotenza

dell’individuo.

E’ rilevante sottolineare come questa filosofia del finito non equivalga, secondo Kant, ad

una forma di scetticismo, poiché indicare il limite di un’esperienza significa allo stesso tempo dar

garanzia, entro il limite stesso, della sua validità. Così, l’identificazione e l’ammissione del limite

diventa la norma che legittima e fonda le varie facoltà proprie della natura umana, in quanto

«l’assunto fondamentale della filosofia critica è di reperire nel limite della validità la validità del

limite»4. L’incapacità della conoscenza di superare i limiti dell’esperienza diventa quindi la base

dell’effettiva validità della conoscenza; l’impossibilità dell’attività pratica di giungere alla santità

diventa la norma della moralità che è propria della persona. C’è uno stretto legame tra il pensiero di

Hume e quello di Kant, e al tempo stesso una forte divergenza: Kant si propone di rinunciare ad

ogni evasione dai limiti dell’uomo e deve questo al filosofo scozzese David Hume, che ha affermato

che l’esperienza non è in grado di fondare la piena validità della conoscenza, la quale, ricondotta ai

suoi limiti, non è mai certa. Questa rinuncia non investe, tuttavia, per Kant, anche l’intenzione di

fondare la validità delle varie attività umane e non si conclude, quindi, nello scetticismo.

Il criticismo kantiano è il risultato di due situazioni: la Rivoluzione scientifica da un lato, e

la crisi progressiva delle metafisiche tradizionali, dall’altro. Kant è debitore all’empirismo perché

quest’ultimo si era finalmente concentrato sui limiti della ragione dell’essere umano, ma ne rifiuta,

allo stesso tempo, gli esiti scettici.

4

P. Chiodi, Introduzione, in I. Kant, Critica della ragion pratica e altri scritti morali, (a cura di P. Chiodi), Utet, Torino

2006, p. 13.

2

CRITICA DELLA RAGION PRATICA

Critica della ragion pura e Critica della ragion pratica

La Critica della ragion pura (1781) è un’analisi critica dei fondamenti del sapere, suddiviso in

scienza e metafisica. La scienza, per Kant, si rivela come un sapere fondato ed in continuo

progresso. La metafisica, al contrario, con il suo voler procedere oltre l’esperienza, con il suo

fornire soluzioni antitetiche ai medesimi problemi, con le sue contese senza fine, non sembra affatto

aver trovato la via sicura della scienza. Kant si interroga sui motivi che distinguono scienza e

metafisica. Gli oggetti della metafisica rientrano nell’ambito dell’incondizionato, delle cose in sé e

non nell’ambito dei fenomeni. Questo spiega come essa non sia riuscita a prendere la via sicura

della scienza. La scienza, infatti, è tale solo e nella misura in cui rimane nell’ambito della possibile

esperienza, e quindi del fenomenico. La metafisica, in quanto si occupa del metafenomenico, non

può configurarsi come scienza. Questo non implica, però che essa sia una mera assurdità; infatti,

una metafisica c’è sempre stata e sempre ci sarà, ma solo in quanto strutturale bisogno dell’uomo,

non in quanto scienza (fenomenica). Ciò che la ragione speculativa perde da un punto di vista, lo

guadagna dall’altro. Se perde la convinzione di poter conoscere scientificamente le cose in sé,

guadagna nello sconfiggere le varie forme dogmatiche che pretendono di parlare delle cose in sé

nella maniera più varia. Inoltre, secondo Kant, anche se non possiamo conoscere le cose in sé, le

possiamo, però, correttamente pensare.

La conoscenza scientifica, secondo Kant, si basa su giudizi universali e necessari, i quali

amplificano il nostro conoscere. Esistono tre forme di giudizi: 1) giudizi analitici; 2) giudizi

sintetici empirici o a posteriori; 3) giudizi sintetici a priori. La prima forma di giudizio (per

esempio: ogni corpo è esteso) è una mera esplicitazione e spiegazione di ciò che è già contenuto nel

soggetto, pertanto è sì universale e necessaria, ma infeconda, ossia non è amplificativa del

conoscere (ripete, in forma più esplicita e più chiara, ciò che già si sa). La seconda forma di

giudizio (per esempio: questo corpo pesa 100 grammi) amplifica il mio conoscere, ma non ha

carattere universale e necessario, perché è semplicemente empirico, ossia basato sull’esperienza. Il

terzo tipo di giudizio (giudizi matematici, fisici o geometrici) è sia universale e necessario (valgono

sempre e ovunque allo stesso modo) sia amplificativo del conoscere. Solo questo tipo di giudizio è

fondativo del sapere. Infatti, pur derivando in parte dall’esperienza, e pur nutrendosi continuamente

di essa, la scienza ammette anche, alla propria base, taluni principi immutabili che ne fungono da

pilastri. Questo significa che i principi sintetici a priori non rappresentano tutta la scienza, ma solo

la base di essa. Il problema della Critica della ragion pura è capire come sono possibili i giudizi

sintetici a priori, infatti, essa rappresenta un’analisi delle effettive possibilità conoscitive dell’essere

umano e rappresenta una sorta di mappa filosofica della potenza e dell’impotenza della ragione, in

quanto depositaria di principi a priori.

La ragione non serve solo a dirigere la conoscenza, ma anche l’azione. Accanto alla ragione

teoretica, per Kant, si ha quindi anche una ragione pratica. Kant distingue, tuttavia, fra una ragione

pura pratica (cioè che opera indipendentemente dall’esperienza e dalla sensibilità) ed una ragione

empirica pratica (cioè che opera sulla base dell’esperienza e della sensibilità). Per Kant la ragione

pura pratica coincide con la morale stessa, concepita come un’attività razionale o a priori che risulta

da sola sufficiente a determinare la volontà. Ad essa si contrappone la ragion pratica empiricamente

o patologicamente5 condizionata, cioè quel tipo di ragione extra-morale che

«si limita semplicemente a dirigere l’interesse delle inclinazioni sotto il principio sensibile della felicità» (CRPr, A

217).

Si noti che il termine «patologico» in Kant non si contrappone a «sano», ma significa (conformemente all’etimologia

greca pathos) «passionale». In altre parole, per volontà «affetta patologicamente» Kant intende un tipo di volontà

determinata dalla sensibilità, ovvero dalle inclinazioni o dalle passioni. Infatti per lui tutti i sentimenti, eccetto quello

del «rispetto» della legge, sono patologici.

5

3

Dato che la dimensione della moralità si identifica con la dimensione della ragion pura pratica, il

filosofo dovrà distinguere in quali casi la ragione è pratica e, nello stesso tempo, pura (ovvero

morale) e in quali casi essa è pratica senza essere pura (ovvero senza essere morale). La critica della

ragion pratica serve proprio a questo e la Critica della ragion pratica (1787) è il testo sistematico

fondamentale dedicato da Kant alla filosofia pratica. L’obiettivo dell’opera è dimostrare che la

ragione, grazie a principi formulati da se stessa, può definire cosa sia il bene e produrre azioni

buone, senza rivelazioni o speciali intuizioni del bene.

Perché «Critica della ragion pratica» e non «Critica della ragion pura pratica»?

Il problema di Kant è se vi siano azioni che abbiano come fondamento, come vera causa,

come motivo primario, la ragione in quanto tale, oppure se ogni azione, anche razionalmente

progettata, abbia infine come motivo determinate una spinta, un impulso naturale, un desiderio,

insomma uno stimolo immediato, non veramente fondato sulla ragione come tale, sulla ragione

pura. L’alternativa è chiara: se non si dà una ragione pura pratica, ma solo una ragione pratica in

generale, essa non farà che regolare – per quel che può – istinti, desideri, pulsioni, e gli uomini

saranno infine animali che sanno calcolare meglio degli altri; e, si badi bene, Kant ritiene che

resterebbero tali anche se fossero in grado di pensare un essere infinito che fosse il vero autore delle

loro azioni. Se, invece, si dà una ragione pura pratica, allora gli esseri umani sono effettivamente

liberi, integralmente responsabili delle loro azioni. In nessun caso, però, questa libertà implica il

controllo sulla natura e la creazione ex nihilo di qualcosa. Il problema è, dunque, quello di

comprendere se la ragione operi semplicemente per affinare o giustificare a posteriori un

fondamento che resta, nella sua radice, irriflesso e naturale, oppure se la ragione possa costituire

come tale (come ragione pura) il vero fondamento delle azioni dell’essere che le possiede, l’«essere

razionale».

Questa seconda Critica non sarà una “critica della ragione pura pratica” come la prima

Critica era una “critica della ragione pura teoretica”, perché, mentre la ragione teoretica ha bisogno

di essere criticata, cioè sottoposta ad analisi, anche nella sua parte pura, in quanto tende a

comportarsi in modo illegittimo (valicando i limiti dell’esperienza), la ragione pratica non ha

bisogno di essere criticata nella sua parte pura, perché in questa essa si comporta in modo del tutto

legittimo, obbedendo ad una legge universale. Invece, nella sua parte non pura, cioè legata

all’esperienza, la ragione pratica può darsi della massime, cioè delle forme di azione dipendenti

proprio dall’esperienza, e perciò non legittime dal punto di vista morale. Per questo essa deve essere

sottoposta a critica. In altre parole, mentre nella prima Critica Kant ha analizzato le pretese della

ragione teoretica di andare al di là dell’esperienza, nella Critica della ragion pratica ha valutato la

pretesa opposta della ragion pratica, ossia quella di restar legata sempre e solo all’esperienza. Per

questo motivo il titolo è Critica della ragion pratica e non Critica della ragion pura pratica. Come

ci spiega lo stesso Kant

«non dovremmo produrre una critica della ragion pura pratica, ma esclusivamente della ragion pratica in generale.

Infatti la ragion pura, quando se ne sia provata l’esistenza, non richiede alcuna critica. Essa contiene in se stessa la

regola per la critica di tutto il suo uso. La critica della ragion pratica in generale ha dunque l’obbligo di contestare alla

ragione condizionata empiricamente la pretesa di costituire essa sola il motivo determinante della volontà» (CRPr, A

30).

Mostrare la realtà della ragione pura pratica è il compito positivo della critica della ragione pratica.

Una volta dimostrato che vi è una ragione pura pratica, sarà essa stessa a dare dei criteri del suo uso

(attraverso i suoi principi), e dunque a definire i suoi compiti e i suoi limiti. Il compito negativo

della critica della ragion pratica in generale consiste, infatti, nel togliere fondamento alla pretesa che

la ragione operi solo come strumento della sensibilità.

4

Realtà e assolutezza della legge morale

Il motivo che sta alla base della Critica della ragion pratica è la persuasione che esista,

scolpita nell’uomo, una legge morale a priori valida per tutti e per sempre. In altri termini, come

nella Critica della ragion pura Kant muoveva dall’idea dell’esistenza di conoscenze scientifiche

universali e necessarie, nella Critica della ragion pratica muove dall’analoga certezza

dell’esistenza di una legge morale assoluta, legge che la filosofia non ha il compito di “dedurre”, né

tanto meno di “inventare”, ma unicamente di “constatare” il fatto della sua esistenza:

«La coscienza di questa legge fondamentale può esser detta un fatto [Factum] della ragione perché non la si può

ricavare da precedenti dati della ragione stessa, per esempio dalla coscienza della libertà (perché questa coscienza non

ci è data prima), ma ci si impone da se stessa come proposizione sintetica a priori» (CRPr, A 56).

E ancora,

«la ragion pura può essere pratica, cioè può determinare da sé la volontà, indipendentemente da ogni elemento

empirico, – e prova ciò per mezzo di un fatto [Factum] in cui la ragion pura si dimostra in noi realmente pratica, cioè

l’autonomia del principio fondamentale della moralità, per mezzo del quale essa determina la volontà dell’azione»

(CRPr, A 72).

Kant insiste sulla realtà e oggettività della legge morale:

«la legge morale è data in certo modo come un fatto della ragion pura, di cui abbiamo consapevolezza a priori e di cui

siamo apoditticamente certi, anche nell’ipotesi che l’esperienza non possa fornirci alcun esempio della osservanza

rigorosa di questa legge. Di conseguenza, nessuna deduzione può dimostrare la realtà oggettiva della legge morale, a

dispetto di ogni sforzo della ragione teoretica, sia essa speculativa o aiutata dall’esperienza; pertanto, anche se si volesse

rinunciare alla certezza apodittica, tale realtà non potrebbe trovar conferma nell’esperienza ed essere così dimostrata a

posteriori; tuttavia, essa è salda per se stessa» (CRPr, A 81-82).

Da questi passi si comprende come per Kant non ci siano dubbi sull’esistenza di qualcosa

come una legge morale assoluta o incondizionata. Infatti, dal suo punto di vista, o la morale è

un’illusione, in quanto l’essere umano agisce in virtù delle sole inclinazioni naturali, oppure, se

esiste, risulta per forza incondizionata, presupponendo una ragion pratica «pura», cioè capace di

liberarsi dalle inclinazioni sensibili e di guidare la condotta in modo stabile. Di conseguenza la tesi

dell’assolutezza o incondizionatezza della morale implica, per Kant, due concetti di fondo

strettamente legati fra loro: la libertà dell’agire e la validità universale e necessaria della legge.

Infatti, essendo incondizionata, la morale comporta la capacità umana di autodeterminarsi al di là

delle sollecitazioni istintuali, facendo sì che la libertà si configuri come il primo presupposto della

vita morale:

«la libertà e la legge pratica incondizionata risultano dunque reciprocamente connesse» (CRPr, A 52).

La legge morale è, quindi, indipendente dagli impulsi del momento e da ogni condizione

particolare. Per questo motivo essa è, per definizione, universale e necessaria, ossia immutabilmente

uguale a se stessa in ogni tempo e luogo, in breve, a priori.

Morale e finitudine dell’uomo

Il fatto che la ragion pura pratica sia incondizionata e assoluta – e quindi non abbia bisogno

di essere criticata, ma solo illustrata nelle sue strutture e funzioni – non significa, tuttavia, che essa

sia priva di limiti; infatti, come vedremo, la morale, secondo Kant, risulta profondamente segnata

dalla finitudine dell’uomo e necessita di essere salvaguardata dal fanatismo, ossia dalla presunzione

di identificarsi con l’attività di un essere infinito. La ragione morale conviene sempre ad un essere

pensante finito e quindi condizionato dall’esperienza. La natura sensibile dell’uomo, anche nel caso

della ragione morale, non cesserà mai di fare la sua parte e obbliga la legge morale ad assumere la

5

forma del dovere. Del resto, se la volontà dell’uomo fosse già in se stessa necessariamente

d’accordo con la legge della ragione, questa legge non varrebbe per lui come un comando e non gli

imporrebbe la costrizione del dovere. Il principio stesso della morale implica un limite pratico,

costituito dalle inclinazioni sensibili, e perciò la finitudine di chi deve realizzarla:

«in un essere per il quale il motivo determinante della volontà non è esclusivamente la ragione, questa regola è un

imperativo, cioè una regola caratterizzata da un dover essere [Sollen] esprimente la necessità oggettiva dell’azione;

questa sta a significare che, se la ragione determinasse interamente la volontà, l’azione avrebbe luogo infallibilmente

secondo questa regola» (CRPr, A 36-37).

Tutto ciò significa che la moralità non è la razionalità necessaria di un essere infinito che si

identifica con la ragione, ma la razionalità possibile di un essere che può assumere, e non assumere,

la ragione come guida della sua condotta. Kant presume, in questa impostazione, una tensione

bipolare fra ragione e sensibilità. Infatti, se l’essere umano fosse solo sensibilità, ossia animale le

cui azioni sono guidate solo dall’istinto, la morale non avrebbe ragion d’essere. Viceversa, se fosse

solo pura razionalità e agisse solo in base alla sua ragione, si troverebbe in quello stato di «santità»

etica, ovvero in una situazione di perfetta adeguazione alla legge, che però è irraggiungibile in

questa vita terrena. Anche in questo caso, quindi, la morale non potrebbe esistere.

Ragione e sensibilità. Il fanatismo morale e l’illusione della santità

Abbiamo già accennato che, essendo indipendente dagli impulsi del momento e da ogni

condizione particolare, la legge morale risulterà anche, per definizione, universale e necessaria,

ossia immutabilmente uguale a se stessa in ogni tempo e luogo. Va precisato, tuttavia, come per

Kant la morale sia assoluta, cioè sciolta da condizionamenti istintuali, non nel senso che possa da

essi prescindere, ma perché è in grado di de-condizionarsi rispetto ad essi. Per Kant, la

bidimensionalità dell’essere umano (ragione e istinto) fa sì che l’agire morale prenda la forma

severa del «dovere» e si concretizzi in una «lotta» permanente fra la ragione e gli impulsi egoistici.

Da ciò la natura finita, ossia limitata e imperfetta, dell’uomo, che può agire secondo la legge, ma

anche contro la legge. Per cui, come nella prima Critica il tema dominante era rappresentato dalla

polemica contro l’arroganza della ragione che pretende di oltrepassare i limiti della conoscenza

umana, nella Critica della ragion pratica il tema dominante è la polemica contro il fanatismo

morale, che è la velleità di trasgredire i limiti della condotta umana, sostituendo alla virtù, che è

l’intenzione morale in lotta, la santità di un creduto possesso della perfezione etica. Il fanatismo

morale, per citare le parole di Kant stesso, è

«quella trasgressione dei limiti che la ragion pura pratica prescrive all’umanità, vietandoci di far consistere il motivo

determinante soggettivo delle azioni conformi al dovere, cioè il loro movente morale, in qualcosa di diverso dalla legge

intenzione morale in lotta stessa; di far consistere l’intenzione, che è riposta nelle massime, in ciò che non è il

rispetto per questa legge; e orinandoci di assumere il principio del dovere, che abbatte ogni presunzione non meno di

ogni vacuo amor di sé, quale principio di vita supremo di ogni moralità nell’uomo» (CRPr, A 153).

Il fanatismo morale, per Kant, non è altro che la pretesa di fare il bene di buon grado, per

ispirazione, per entusiasmo, per un impulso naturalmente benefico della propria natura, tramite una

disposizione naturale e spontanea, e perciò consiste nel sostituire alla virtù, che è, la presunzione

della santità. Come spiega, infatti, Kant:

«la conformità perfetta della volontà alla legge morale è la santità, una perfezione cui non può giungere nessun essere

razionale in nessun momento della propria esistenza» (CRPr, A 220).

Nell’essere umano, in effetti, in quanto essere razionale finito

6

«si può, sì, supporre una volontà pura, ma, in quanto soggetto a bisogni e a motivi sensibili, non si può supporre una

volontà santa, cioè tale da escludere qualsiasi massima contraddittoria con la legge morale» (CRPr, A 57).

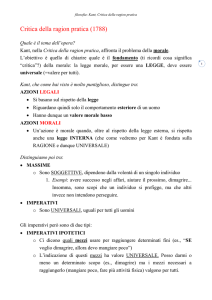

Massime e imperativi

Abbiamo visto affacciarsi il concetto di volontà, che in Kant è fondamentale. La volontà è la

facoltà che caratterizza gli esseri razionali e rappresenta la capacità di agire secondo la

rappresentazione delle leggi, ovvero secondo dei principi:

«Soltanto l’essere ragionevole può agire secondo la rappresentazione delle leggi, ossia secondo principi, cioè può avere

una volontà. Ma poiché la determinazione delle azioni in base a leggi richiede la ragione, la volontà è null’altro che la

ragion pratica» (FMC, BA 36).

I principi pratici, a loro volta, sono regole generali che disciplinano la nostra volontà. Kant

afferma:

«i principi pratici sono proposizioni che contengono una determinazione universale della volontà, la quale ha sotto di sé

parecchie regole pratiche» (CRPr, A 35).

Un principio pratico è una regola generale che sottintende una serie di azioni possibili, dunque di

regole subordinate. Un principio pratico potrebbe essere “conservare la propria vita”, e alcune delle

molte regole pratiche che conseguirebbero da esso potrebbero essere “nutrirsi regolarmente”, “non

compiere azioni pericolose” o “curarsi quando si è malati”. I principi pratici in generale non sono

principi morali, sono solo la forma generale della regola con cui una ragione pratica agisce in

quanto facoltà.

Kant distingue i principi pratici in massime e imperativi. La massima è una prescrizione di

valore puramente soggettivo, cioè valida esclusivamente per l’individuo che la fa propria. Questo

significa che tutti i principi pratici, tutti i principi che enunciano una regola dell’agire, qualunque

contenuto abbiano, immorale o morale (ad esempio, vendicarsi di un torto subito, non impicciarsi

degli affari degli altri, fare sempre il bene del prossimo o alzarsi di buon ora per fare ginnastica

ecc.) in quanto vengono assunti dal soggetto come sue regole di comportamento, sono massime. Si

tratta di una definizione molto importante, anche sul piano storico, perché in questo modo viene

indicata una sfera, almeno potenziale, di piena autonomia del soggetto, una soggettività in senso

forte: le massime sono regole con cui il soggetto in ogni caso agisce, perché essere un «soggetto»

significa in primo luogo avere motivazioni pratiche che sono esclusivamente proprie.

I principi oggettivi sono invece «leggi», cioè principi la cui condizione venga considerata

valida per tutti gli esseri razionali, ossia per tutti gli esseri dotati di ragione. Kant definisce nella

Critica questa differenza:

«I principi pratici sono proposizioni che racchiudono una determinazione universale della volontà che ha sotto di sé

varie regole pratiche. Essi sono soggettivi, o massime, se il soggetto considera la condizione come valida soltanto per la

sua volontà; ma sono oggettivi, o leggi pratiche, se la condizione è ritenuta oggettiva, ossia valida per la volontà di ogni

essere razionale» (CRPr, A 35).

«Imperativi», in generale, sono le regole pratiche oggettive, che contrastano con le

inclinazioni; essi hanno perciò validità solo per quegli esseri la cui volontà non sia «assolutamente

buona» (FMC, BA 37), quegli esseri razionali finiti, la cui volontà può avere (e anzi di preferenza

ha) come fondamento di determinazione stimoli sensibili. Nella Fondazione leggiamo:

«la rappresentazione di un principio oggettivo, in quanto è costrittivo per la volontà, prende il nome di comando (della

ragione) e la formula del comando si chiama imperativo» (CRPr, A 35).

La distinzione dei principi pratici in soggettivi e oggettivi è di fondamentale importanza e va

compresa correttamente. Le massime sono, per Kant, il principio generale in cui si esprime la regola

7

dell’azione adottata dal soggetto. I soggetti agiscono sempre e comunque adottando una massima,

perché, ovviamente, agiscono sempre in quanto soggetti (per questo l’imperativo categorico ha la

forma di una massima). Se però tutte le regole pratiche fossero solo massime, non si potrebbe in

alcun caso parlare di dovere, perché la massima ha appunto come sua caratteristica quella di

esprimere la motivazione propria del soggetto, e in questo non vi è possibile costrizione. Tutti gli

imperativi, invece, contenendo un nesso oggettivo, costringono il soggetto a confrontare la sua

massima con questo nesso. Lo costringono, in altre parole, a distinguere tra soggettivo e oggettivo,

e dunque ad adeguare la sua personale motivazione (negandola o correggendola) a una connessione

oggettiva.

Imperativi ipotetici e imperativi categorici

Gli imperativi affermano, in generale, la necessità di un’azione, senza tenere conto delle

inclinazioni del soggetto. Lo fanno, però, in due modi fondamentali, e, in virtù di tale differenza, si

dividono in ipotetici e categorici. Gli imperativi ipotetici affermano la necessità oggettiva del loro

comando in modo subordinato a una certa condizione, e cioè un fine ulteriore rispetto all’azione. La

loro forma generale è: se voglio A, devo fare B, dove allora B è necessario sotto la condizione che

A sia il fine. Gli imperativi ipotetici sono regole pratiche oggettive (ossia la connessione che

esprimono è necessaria, ed eventualmente costrittiva), ma non hanno nulla di intrinsecamente

morale, seppure possano anche essere rivolti a un fine morale. Ad esempio, posso fare del bene a

una persona, e costringermi perciò a un’azione contraria ai miei impulsi, con il fine della mia

convenienza; ma posso anche farlo con il fine della santità.

L’imperativo categorico, al contrario,

«presenta l’azione come oggettivamente necessaria per se stessa, a prescindere da qualsiasi scopo, cioè anche per

mancanza di qualsiasi altro fine, vale come principio apodittico (pratico)» (FMC, BA 40).

L’imperativo categorico ordina il dovere in modo incondizionato, ossia a prescindere da qualsiasi

scopo, ed ha la forma del «devi» puro e semplice. Esso è l’espressione del concetto di un dovere

assoluto e l’azione che rappresenta è buona in sé.

«Gli imperativi hanno dunque validità oggettiva e differiscono nettamente dalle massime che sono principi soggettivi.

Ma gli imperativi o determinano le condizioni della causalità dell’essere razionale, in quanto causa efficiente e

semplicemente in relazione all’effetto e ai mezzi sufficienti per raggiungerlo, o determinano semplicemente la volontà,

sia essa sufficiente o no rispetto all’effetto. Nel primo caso sarebbero imperativi ipotetici e conterrebbero semplici

precetti dell’abilità; nel secondo caso sarebbero invece imperativi categorici e semplicemente leggi pratiche. Le

massime sono quindi anch’esse principi, non imperativi. Ma gli imperativi stessi, se sono condizionati, cioè se non

determinano la volontà semplicemente in quanto volontà, ma solo in vista dell’effetto desiderato, cioè se sono

imperativi ipotetici, saranno, sì, precetti pratici, ma non leggi. Le leggi debbono determinare sufficientemente la volontà

in quanto volontà, prima ancora che io mi chieda se ho la capacità richiesta per produrre l’effetto desiderato o ciò che

occorre per produrlo. Perciò esse debbono essere categoriche; in caso diverso non sono leggi, facendo loro difetto la

necessità che, in quanto pratica, deve risultare indipendente da ogni condizione patologica, perciò da ogni condizione

connessa incidentalmente alla volontà» (CRPr, A 37).

Ora, poiché la morale è strutturalmente incondizionata – cioè indipendente dagli impulsi

sensibili e dalle mutevoli circostanze – risulta evidente che essa non potrà consistere negli

imperativi ipotetici, che sono, per definizione, condizionati e variabili. Infatti, solo l’imperativo

categorico, in quanto incondizionato, ha i connotati della legge, ovvero è un comando che vale in

modo perentorio per tutte le persone e in tutte le circostanze. In conclusione, solo l’imperativo

categorico, che ordina un «devi» assoluto – e quindi universale e necessario – ha in se stesso i

contrassegni della moralità.

L’imperativo categorico ha un carattere sintetico che sta proprio nell’apoditticità del suo

comando. Esso non è altro che l’obbligazione assoluta in quanto tale, dell’obbligazione in sé e per

sé. L’imperativo categorico è l’unico modo per esprimere il concetto del dovere come tale, che è

8

incondizionato. Nel caso degli imperativi ipotetici, infatti, il concetto del dovere è comprensibile

grazie alla condizione (analiticamente, dunque), ma nel caso che esso non abbia alcuna condizione,

nel caso che sia il dovere come tale, l’imperativo non ha nulla da cui derivare il suo significato. La

domanda di Kant potrebbe allora essere espressa così: come è possibile concepire una proposizione

che obblighi assolutamente, senza alcuna considerazione per le finalità del volere?

L’incondizionatezza dell’imperativo non sta nella universalità e necessità della legge, ma nel fatto

che la volontà possa essere determinata dalla ragione come tale, dunque in quella che potrebbe

essere definita l’assoluta spontaneità della ragione nell’istituire un fondamento di determinazione

pratico.

L’imperativo categorico

Posto che la legge etica assuma la forma di un imperativo categorico, che cosa comanda

quest’ultimo? Kant risponde che esso, in quanto incondizionato – ossia non richiedente altro che il

rispetto della legge in generale – consiste nell’elevare a legge l’esigenza stessa di una legge. E

poiché dire legge è dire universalità, esso si concretizza nella prescrizione di agire secondo una

massima che può valere per tutti. Da ciò la formula base dell’imperativo categorico:

«Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere nello stesso tempo come principio di una

legislazione universale» (CRPr, A 54).

In altri termini, l’imperativo categorico – il quale si identifica con la ragione stessa, ossia

con la sua universalità elevata a legge – è quel comando che prescrive di tener sempre presenti gli

altri e che ci ricorda che un comportamento risulta morale solo se, e nella misura in cui, supera il

test della “generalizzabilità” (o “universalizzabilità”), ovvero se la sua massima appare

universalizzabile. Ad esempio, chi mente compie un atto chiaramente immorale, poiché qualora

venisse universalizzata la massima dell’inganno i rapporti umani diventerebbero impossibili.

Le formule dell’imperativo categorico nella Fondazione

Questa sopra espressa è l’unica formula che Kant presenta nella sua Critica della ragion

pratica. Ne La Fondazione della Metafisica dei costumi (1785) invece – che precede di tre anni la

Critica della ragion pratica, e rispetto alla quale presenta sì differenze sul piano metodologico, ma

una sostanziale somiglianza sul piano dei contenuti – troviamo espresse tre formule dell’imperativo

categorico. La prima afferma

«agisci soltanto secondo quella massima che, al tempo stesso, puoi volere che divenga una legge universale» (FMC, BA

52).

Essa è molto simile alla formula unica contenuta nella Critica e suggerisce che per sapere se

un’azione è morale bisogna chiedersi se la sua massima potrebbe dar luogo ad un ordine universale

nel quale gli uomini possano vivere senza contraddizione. Agire in base all’imperativo categorico

significa universalizzare, pensare come legge, la propria massima particolare e provare a capire, con

una sorta di esperimento mentale, se questa universalizzazione è possibile o no. Se una massima

non può diventare una legge, allora essa sarà contraria alla moralità.

La seconda formula afferma

«agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai

semplicemente come mezzo» (FMC, BA 67).

In altri termini, prescrive di rispettare la dignità umana che è in te e negli altri, evitando di ridurre il

prossimo o te medesimo a semplice mezzo del tuo egoismo e delle tue passioni. In questo contesto

9

la parola “fine” indica quella caratteristica fondamentale della persona umana che risiede nell’essere

scopo a se stessa, facendo sì che ad essa venga riconosciuta la prerogativa di essere soggetto e non

oggetto. Tant’è vero che Kant sostiene che la morale istituisce un regno dei fini, ossia una comunità

ideale di persone, degli esseri ragionevoli che vivono secondo le leggi della morale e si riconoscono

dignità a vicenda. Questa seconda formula dell’imperativo categorico, secondo Kant, non fa altro

che rendere esplicito ciò che era implicito nella prima formula, in quanto quest’ultima, prescrivendo

di subordinare la massima soggettiva ad una legislazione universale, cioè valida per ogni essere

razionale, sottintende il riconoscimento dell’umanità secondo il valore assoluto. Negli scritti

giovanili, ispirati anche dalla lettura dei moralisti inglesi e di Rousseau, Kant aveva già fatto

risaltare proprio il principio del rispetto della dignità umana. Si noti che per Kant non è immorale di

per sé impiegare una persona come mezzo per i propri fini, utilizzando ad es. le prestazioni di un

autista oppure di un domestico. Ciò diventa immorale se la persona viene usata unicamente come

mezzo, negando i suoi diritti.

Se la prima formula dell’imperativo categorico sottolinea la forma della legge morale,

ovvero l’universalità, e la seconda ne sottolinea la materia, ovvero il fine, che è l’umanità, la terza

formula sottolinea l’autonomia della volontà, la quale mediante la sua massima può considerare se

stessa come universalmente legislatrice. L’autonomia come requisito fondamentale della moralità è

spesso richiamata da Kant anche nella Critica della ragion pratica, ed è alla base della rivoluzione

copernicana nell’ambito morale. Questa idea dell’auto-normatività morale dell’uomo grazie alla

ragion pura pratica non va comunque interpretata nel senso convenzionalistico-contrattualistico:

ricordiamoci che la legge morale, per Kant, è un fatto della ragione e non a caso egli considera

l’essere umano allo stesso tempo legislatore, ma anche suddito della legge morale. La terza formula,

quindi, prescrive di agire in modo tale che

«la volontà, in base alla massima, possa considerare contemporaneamente se stessa come universalmente legislatrice»

(FMC, BA 76).

Questa formula ripete, in parte, la prima. Tuttavia, a differenza di essa, che puntualizza soprattutto

la legge, quest’ultima sottolinea in modo particolare l’autonomia della volontà, chiarendo come il

comando morale non sia un imperativo esterno e schiavizzante, ma il frutto spontaneo della volontà

razionale, la quale, essendo una legge a se medesima, fa sì che noi, sottomettendoci ad essa, non

facciamo che obbedire a noi stessi. Compare qui anche il riferimento al «regno dei fini», ovvero alla

comunità ideale degli esseri ragionevoli capaci di vivere secondo le leggi della morale:

«dal che deriva un’unione sistematica di esseri ragionevoli, mediante leggi oggettive comuni, ossia un regno che, per il

fatto che queste leggi hanno per scopo il rapporto reciproco di questi esseri come fini e mezzi, può essere detto regno

dei fini (il quale, in verità, è null’altro che un ideale)» (FMC, BA 75).

Tant’è vero che nel regno dei fini, precisa Kant, ogni membro è, nello stesso tempo, legislatore e

suddito di se stesso6. In altre parole:

«la volontà non è semplicemente sottoposta alla legge, ma lo è in modo da dover essere considerata autolegislatrice, e

solo a questo patto sarà sottoposta a legge (della quale è autrice essa stessa)» (FMC, BA 70-71).

L’essere legislatore in tale regno, però, non può essere confuso con l’essere sovrano perché per

essere sovrano l’uomo dovrebbe essere, sostanzialmente, pura ragione.

Il carattere formale della legge etica

In questa concezione vi è un probabile influsso della teoria del contratto sociale di Rousseau, che fa dell’uomo il

suddito e il sovrano di se stesso. Kant, tuttavia, si concentra a sottolineare l’autorità e la maestà della legge morale.

6

10

Un’altra caratteristica strutturale dell’etica kantiana, che emerge chiaramente da quanto

detto sino ad ora circa l’imperativo categorico, è la formalità, in quanto la legge non ci dice che

cosa dobbiamo fare, ma come dobbiamo fare ciò che facciamo. Anche ciò discende dalla

riconosciuta incondizionatezza e libertà della norma etica. Infatti, se quest’ultima non fosse

formale, bensì “materiale” e ordinasse quindi dei contenuti concreti, sarebbe «vincolata» ad essi,

perdendo inevitabilmente in termini di libertà da un lato e di universalità dall’altro, non potendo,

qualsiasi contenuto o precetto particolare, possedere l’universale portata della legge. La legge

morale è formale e universale in quanto prescrive unicamente di operare tenendo presente gli altri e

rispettando la dignità umana di se stessi e degli altri. Naturalmente, secondo Kant, sta poi ad

ognuno di noi «tradurre» in concreto, nell’ambito delle varie situazioni esistenziali, sociali e

storiche, la parola della legge. L’importante è non dimenticare che le norme etiche reali in cui si

incarna di volta in volta l’imperativo categorico risultano sempre fondate e mai fondanti nei suoi

confronti, sussistendo solo in funzione di esso, che è ciò che le fa sorgere e le giustifica.

Carattere anti-utilitaristico della legge morale: il dovere per il dovere

Il carattere formale e incondizionato della legge morale si unisce al carattere antiutilitaristico dell’imperativo categorico. Infatti, se la legge ordinasse di agire in vista di un fine o di

un utile, si ridurrebbe ad una serie di imperativi ipotetici e pregiudicherebbe, in primo luogo, la

propria libertà, in quanto non sarebbe più la volontà a dare la legge a se stessa, ma gli oggetti a dare

la legge alla volontà. Inoltre, essa metterebbe in forse la propria universalità, poiché l’area degli

scopi e degli interessi coincide con il campo della soggettività e della particolarità. Il cuore della

moralità kantiana risiede invece nel dovere per il dovere, ossia nell’impegno e nel sacrificio di

realizzare la legge della ragione solo per riverenza ad essa, e non sotto la spinta di personali

inclinazioni o in vista di risultati che possono scaturirne. Di conseguenza noi non dobbiamo agire

per la felicità, ma solo per il dovere7:

«Dovere! Nome sublime e grande, che non porti con te nulla di piacevole che importi lusinga, ma esigi la sottomissione;

che tuttavia non minacci nulla che susciti nell’animo ripugnanza naturale o spavento che metta in moto la volontà, ma

presenti semplicemente una legge che penetra da sé sola nell’animo e si procura venerazione» (CRPr, A 154).

Il rigorismo

Da ciò, il cosiddetto rigorismo kantiano, che esclude, dal recinto dell’etica, emozioni e

sentimenti, che allontanano la morale, oppure, quando collaborano con essa, ne contaminano la

severa purezza. Nel pensiero di Kant, che polemizza con ogni tipo di morale sentimentalistica, si

riconosce il diritto di partecipazione ad un unico sentimento: il rispetto per la legge. Il rispetto è a

propri ed è dotato di una forza tale da far tacere tutti gli altri sentimenti egoistici e da disporre

l’individuo all’accoglimento della legge. Il rispetto, secondo Kant, implica la condizione propria

dell’uomo come essere razionale finito:

«siccome il rispetto è un’azione sul sentimento e perciò sulla sensibilità di un essere razionale, esso suppone questa

sensibilità, quindi anche la finitezza di quegli esseri a cui a legge morale impone il rispetto» (CRPr, A 134-135).

Moralità e legalità

Le uniche condizioni affinché vi siano moralità e virtù sono il dovere per il dovere nel

rispetto della legge; queste condizioni fanno anche sì che non si confondano moralità e legalità.

Infatti, secondo Kant, non basta che un’azione sia fatta esteriormente secondo la legge, ovvero in

modo conforme ad essa. La morale implica una partecipazione interiore, nel caso contrario rischia

di scadere in atti di legalità ipocrita oppure in forme più o meno mascherate di autocompiacimento

7

Si noti che per Kant il concetto di felicità non è del tutto assente dalla sua teoria morale, semplicemente non può

rappresentare la spinta delle azioni degli esseri umani. In realtà, Kant non esclude che si possa essere felici, ma questo

non può venire prima del rispetto per il dovere.

11

(come accade, ad esempio, quando ci si comporta bene per avere il consenso degli altri). Kant

sostiene, dunque, che non è morale ciò che si fa, ma l’intenzione con cui lo si fa essendo la «volontà

buona», ovvero la convinta adesione della volontà alla legge, l’unica cosa incondizionatamente

buona al mondo8. Dunque, il requisito fondamentale e imprescindibile dell’azione morale è la

partecipazione interiore, ovvero l’intenzione sincera di compiere il bene. E’ per questo motivo che

l’etica kantiana è detta anche etica dell’intenzione.

Il dovere e la volontà buona, secondo Kant, elevano l’uomo al di sopra del mondo sensibile

(= fenomenico), dove vige il meccanismo delle leggi naturali, e lo fanno partecipare al mondo

intelligibile (= noumenico), dove vige la libertà. In altri termini, la vita morale è la costituzione di

una natura soprasensibile nella quale la legislazione morale prende il sopravvento sulla legislazione

naturale.

Questa noumenicità del soggetto morale non significa, tuttavia, l’abbandono della sensibilità

e la soppressione di ogni legame con il mondo sensibile. In realtà, proprio perché l’uomo è parte

strutturale dei due mondi, egli non può affermare il secondo (quello nuomenico) se non nel primo e

in virtù del primo (quello sensibile). Al contrario, la noumenicità dell’uomo esiste solo in relazione

alla sua fenomenicità, in quanto il mondo soprasensibile, per lui, esiste solo come forma del mondo

sensibile.

L’autonomia della legge e rivoluzione copernicana della morale

Il senso profondo dell’etica kantiana, e della sua sorta di «rivoluzione copernicana morale»

consiste nell’aver posto nell’uomo e nella sua ragione il presupposto fondamentale dell’etica, al fine

di custodirne la piena libertà e purezza. Le varie caratteristiche della legge morale si dirigono in

quella dell’autonomia, che tutte le racchiude e sintetizza. L’autonomia è il carattere proprio della

ragione pura pratica: una ragione che dà leggi a se stessa. Con essa Kant esprime il concetto

positivo della libertà: «l’indipendenza da ogni materia della legge» è il suo «concetto negativo»,

mentre

«questa legislazione propria della ragion pura e, come tale, pratica, è la libertà nel senso positivo. La legge morale non

esprime dunque altro che l’autonomia della ragion pura pratica, ossia della libertà; e questa è essa stessa la condizione

formale di tutte le massime, sotto la quale soltanto esse possono accordarsi con la legge pratica suprema» (CRPr, A 59).

La libertà, in senso positivo, quindi, si identifica con la capacità della volontà di autodeterminarsi,

ossia nella sua prerogativa autolegislatrice, la quale fa sì che l’uomo sia norma a se stesso. Di

conseguenza, Kant polemizza aspramente contro tutte le morali eteronome, cioè contro tutti quei

sistemi che pongono il fondamento del dovere in forze esterne all’uomo o alla sua ragione, facendo

scaturire la morale, anziché dalla pura forma dell’imperativo categorico, da principi materiali. Se i

motivi della morale avessero sede nell’educazione, nella società, nel piacere fisico o nel sentimento

della benevolenza, l’azione non sarebbe più libera ed universale, in quanto tali realtà sarebbero

fattori determinanti e mutevoli, ossia forze necessitanti e soggette a trasformazione. Se i motivi

stessero, invece, in un indefinito ideale di perfezione o in Dio cadremmo negli stessi problemi.

Il modello etico di Kant, rigorosamente deontologico, si distingue decisamente dai

precedenti sistemi morali del razionalismo e dell’empirismo. Il razionalismo, pur fondando la

morale sulla ragione, l’aveva fatta dipendere dalla metafisica, fondandola ad esempio sull’ordine

del mondo, su Dio ecc… L’empirismo, pur liberando la morale dalla metafisica, l’aveva legata al

sentimento. Contro il razionalismo, Kant afferma che la morale si basa solo sull’uomo e sulla sua

8

La volontà buona è diversa, precisa Kant, dalla buona volontà. La prima è, infatti, convinta adesione della volontà alla

legge, ovvero quella condizione suprema di ogni bene che rappresenta l’unico bene in senso assoluto, cioè l’unica cosa

incondizionatamente buona. Infatti, tutti gli altri beni, come il coraggio o l’intelligenza, possono essere usati male e non

sono quindi beni assoluti. La buona volontà riguarda proprio questo secondo caso: si può avere buona volontà anche nel

mettere a frutto azioni moralmente sbagliate. La volontà buona, invece, riguarda esclusivamente il comportamento

morale.

12

dignità di essere razionale finito e non dipendente da antecedenti conoscenze metafisiche. Contro

l’empirismo e le varie morali sentimentalistiche, Kant sostiene, invece, che la morale si basa

unicamente sulla ragione, in quanto il sentimento, anche inteso nel senso più alto, risulta troppo

fragile e soggettivo per ricoprire il ruolo di supporto per un robusto edificio etico.

Il tema dell’autonomia morale, escludendo qualsiasi causa determinante esterna al

comportamento, scioglie anche quell’apparente paradosso della ragion pratica, secondo cui non

sono i concetti di bene e di male a fondare la legge etica bensì, al contrario, la legge etica fondare e

a dare un senso alle nozioni di bene e di male. La rivoluzione copernicana morale di Kant, che fa

dell’uomo l’unico legislatore del suo comportamento, trova in tal modo il suo ultimo e significativo

compimento.

LA TEORIA DEI POSTULATI

Il «sommo bene»

Come abbiamo visto, la felicità non può mai erigersi a motivo del dovere, perché in tal caso

metterebbe in forse l’incondizionatezza della legge morale – e quindi la sua categoricità, formalità,

purezza ed autonomia. Tuttavia la virtù, intesa come

«l’intenzione morale in lotta, non la santità nel presunto possesso di una perfetta purezza delle intenzioni della volontà»

(CRPr, A 151),

pur essendo il «bene supremo» non è ancora, secondo Kant, quel «bene sommo», ovvero

«bene intero e perfetto» (CRPr, A 198)

cui tende irresistibilmente la nostra natura, che consiste nell’addizione di virtù e felicità. Si noti

come Kant, introducendo il concetto di sommo bene, non contraddica il carattere disinteressato ed

autonomo della morale, in quanto egli, senza fare della felicità motivo dell’azione, asserisce

unicamente che c’è in noi il bisogno di pensare che l’essere umano, pur agendo per dovere, possa

anche essere degno di felicità.

«Nel sommo bene, pratico per noi, cioè tale da dover essere realizzato mediante la nostra volontà, la virtù e la felicità

sono pensate come congiunte, sicché l’una non può essere ammessa dalla ragion pura pratica senza che anche l’altra ne

faccia parte» (CRPr, A 204).

L’antinomia della ragion pratica

In questo modo, però, virtù e felicità non sono mai congiunte, in quanto la difficoltà di

essere virtuosi e la ricerca della felicità sono due azioni distinte e per lo più opposte, in quanto

l’imperativo etico implica la sottomissione delle tendenze e l’umiliazione dell’egoismo. La

condizione morale dell’essere umano è chiara: come creatura non può adempiere alla legge morale

volentieri, ma solo provando rispetto per essa, e dunque negando le sue inclinazioni sensibili. La

morale di Kant è una morale del dovere come costrizione e come sforzo, e non del dovere

piacevole; è una morale del faticoso rispetto per la legge che

«impedisce al nostro futile amor di sé di gingillarsi con impulsi patologici» (CRPr, A 152)

non una morale che ipotizza una possibile adesione naturale alla santità. Di conseguenza, virtù e

felicità costituiscono l’antinomia della ragion pratica. Kant rileva come i filosofi greci abbiano

13

inutilmente tentato di scioglierla, per quanto riguarda questa vita, o risolvendo la felicità nella virtù

(Stoicismo) o la virtù nella felicità (Epicureismo).

«Fra le scuole greche antiche ve ne furono propriamente due che, nella determinazione del concetto del sommo bene,

seguirono uno stesso metodo, non considerando la virtù e la felicità come due elementi diversi del sommo bene e

cercando quindi l’unità del principio in base alla regola dell’identità; ma a questo proposito si separano a loro volta

perché stabilirono in modo diverso il concetto fondamentale. L’epicureo diceva: aver coscienza della propria massima

che conduce alla felicità, è la virtù; lo stoico: aver coscienza della propria virtù, è la felicità. Per il primo la prudenza

equivale alla moralità; per il secondo, che sceglieva una denominazione più alta per la virtù, la vera saggezza consiste

soltanto nella moralità» (CRPr, A 200).

Kant puntualizza che questo tipo di soluzione è sbagliata, in primo luogo perché virtù e felicità sono

due situazioni completamente distinte:

«l’Analitica ha chiarito che le massime della virtù e quelle della felicità personale differiscono completamente quanto al

loro principio pratico supremo, che sono tutt’altro che concordi, è che benché rientrino entrambe nel sommo bene

rendendolo possibile, si limitano e si contrastano in uno stesso soggetto. Di conseguenza, il problema intorno alla

possibilità pratica del sommo bene continua a restare insoluto, nonostante tutti i tentativi di composizione finora

escogitati» (CRPr, A 197).

Kant afferma che l’essere umano è sensibile e razionale (ossia razionale ma finito) privo della

possibilità di essere interamente santo anche solo per un istante, ma insieme capace di esercitare

concretamente la virtù sforzandosi di operare secondo la legge della ragione pura pratica. La

domanda a cui l’antinomia della ragione pura pratica deve rispondere potrebbe essere posta in

questi termini: come è possibile una connessione necessaria tra virtù e felicità? Kant afferma che

l’unico modo per risolvere tale antinomia – che rischia di rendere impossibile il sommo bene e di

ridurre la morale che lo prescrive ad un’impresa senza senso – è di «postulare» un mondo dell’aldilà

in cui possa realizzarsi ciò che nell’aldiquà risulta impossibile: ovvero l’equazione virtù = felicità.

I postulati etici

Kant trae il termine «postulato» dal linguaggio della matematica classica. In quest’ultima,

mentre si dicono assiomi le verità fornite di auto-evidenza, si chiamano postulati quei principi che,

pur essendo indimostrabili, vengono accolti per rendere possibili determinate entità o verità

geometriche. Analogamente, i postulati di Kant sono quelle proposizioni teoretiche non dimostrabili

che ineriscono alla legge morale come condizione della sua stessa esistenza e pensabilità, ovvero

quelle esigenze interne della morale che vengono ammesse per rendere possibile la realtà della

morale stessa, ma che di per se stesse non possono essere dimostrate. Kant definisce un postulato

della ragion pratica

«una proposizione teoretica, che non può essere dimostrata come tale, perchè inerente inseparabilmente a una legge

pratica che ha valore a priori incondizionato» (CRPr, A 220).

I postulati secondo Kant sono tre. Il primo postulato concerne l’immortalità dell’anima.

Nella prima Critica Kant aveva contestato la pretesa di dimostrare scientificamente l’esistenza

dell’anima. Nella Critica della ragion pratica mantiene ferma quella posizione, tuttavia afferma che

la ragione nel suo uso pratico deve postulare l’esigenza dell’anima immortale per dare senso

all’esigenza radicata in ogni essere umano che alla virtù corrisponda la felicità. Kant afferma che: a)

poiché solo la santità, cioè la conformità completa della volontà alla legge morale, rende degni del

sommo bene e b) poiché la santità non è mai realizzabile nel nostro mondo, c) si deve per forza

ammettere che l’essere umano, oltre il tempo finito dell’esistenza, possa disporre, in un’altra zona

del reale, di un tempo infinito grazie a cui progredire all’infinito verso la santità (irraggiungibile

nella vita terrena) e rendersi degno della felicità. Non c’è dunque contraddizione nel pensiero

14

kantiano, perché la certezza sull’esistenza dell’anima immortale non è di tipo teoretico, bensì

morale, cioè scaturisce dall’esperienza morale dell’uomo.

«La realizzazione del sommo bene nel mondo è l’oggetto necessario di una volontà determinabile per mezzo della legge

morale. Ma in questa volontà la conformità perfetta delle intenzioni con la legge morale è la condizione suprema del

sommo bene. Tale condizione deve pertanto esser possibile quanto il suo oggetto, perché è inclusa nello stesso precetto

di promuoverlo. Ma la conformità perfetta della volontà alla legge morale è la santità, una perfezione cui non può

giungere nessun essere razionale in nessun momento della propria esistenza. E siccome, pur essendo richiesta come

praticamente necessaria, può essere incontrata soltanto in un progresso all’infinito verso tale conformità perfetta e

seguendo i principi della ragion pura pratica, un simile progresso pratico diviene necessario come oggetto reale della

nostra volontà. Ma questo progresso all’infinito è possibile solo sul presupposto di un’esistenza e di una personalità

dell’essere razionale che durino all’infinito (il che prende il nome di immortalità dell’anima). Dunque il sommo bene

non è praticamente possibile che sul presupposto dell’immortalità dell’anima; immortalità che, risultando

inseparabilmente congiunta con la legge morale, è un postulato della ragion pura pratica (col che intendo una

proposizione teoretica, che non può essere dimostrata come tale, perché inerente inseparabilmente a una legge pratica

che ha un valore a priori incondizionato)» (CRPr, A 220).

Se la realizzazione della prima condizione del sommo bene, ossia la santità, implica il

postulato dell’immortalità dell’anima, la realizzazione del secondo elemento del sommo bene, cioè

la felicità proporzionata alla virtù, comporta il postulato dell’esistenza di Dio, ossia la credenza in

una volontà santa e onnipotente che sia in grado di far corrispondere sicuramente la felicità al

merito. Il sommo bene risulta possibile solo se

«si postula anche l’esistenza di una causa dell’intera natura, diversa dalla natura stessa, tale da contenere il principio di

questa connessione, cioè della concordanza esatta di felicità e moralità» (CRPr, A 225).

Accanto ai due postulati religiosi dell’immortalità dell’anima e dell’esistenza di Dio, Kant

pone un altro postulato che ci è ben noto: la libertà. Quest’ultima è infatti la condizione stessa della

morale, che nel momento stesso in cui prescrive il dovere presuppone anche che si possa agire o

meno in conformità ad esso e che quindi si sia sostanzialmente liberi. Kant crede che l’uomo è un

essere complesso ed ambiguo, e proprio per questo non si può prevedere il suo comportamento,

sebbene a livello fenomenico tutto (uomo compreso) sia deterministico. Se lascio cadere un sasso,

esso non può che cadere, ma se dico qualcosa ad una persona non posso sapere come si comporterà,

proprio in virtù della sua complessità: dentro di noi c’è una legge, dettata dall’imperativo

categorico, e l’esistenza di tale legge implica l’esistenza della libertà di ottemperarla. Kant

sintetizza la deduzione della libertà in un’espressione famosa: devo, dunque posso. Se c’è la morale,

deve per forza esserci la libertà. La libertà rappresenta anch’essa un postulato poiché non è

conoscibile teoreticamente, e non a caso Kant la definisce come una facoltà imperscrutabile.

Il primato della ragion pratica e la razionalizzazione del cristianesimo

Il primato della ragion pratica rispetto alla ragione speculativa non significa che essa ci può

dare ciò che questa ci nega, ma semplicemente che le sue condizioni di validità comportano la

ragionevole speranza dell’esistenza di Dio e dell’immortalità dell’anima. Se questa ragionevole

speranza fosse intesa come certezza razionale, non solo il mondo morale non ne uscirebbe

rafforzato ma, al contrario, totalmente distrutto. Se i postulati fossero delle verità dimostrate o delle

certezze, la morale scivolerebbe immediatamente verso l’eteronomia e sarebbe nuovamente la

religione o la metafisica a fondarla, con tutti gli inconvenienti già esaminati. Rovesciando il modo

tradizionale di intendere il rapporto tra morale e religione, Kant sostiene, invece, che non sono le

verità religiose a fondare la morale, ma il contrario. Dio, per Kant, non sta all’inizio della vita

morale, ma eventualmente alla fine, come suo possibile completamento. Con la teoria dei postulati

Kant non ha annullato l’autonomia della morale, l’ha solo integrata con una sorta di «fede

razionale». La fede razionale non è un comandamento, non è una superstizione, non è un

convincimento in senso generico, un volere che qualcosa sia vero anche se non si è in grado di

15

dimostrarlo. Essa è una libera scelta a cui il giudizio dà la sua adesione, sulla base dell’interesse

pratico. La lettura che Kant dà del cristianesimo è indicativa dello spirito illuministico che

caratterizza il suo pensiero:

«il principio cristiano della morale non è teologico (quindi eteronomo), ma basato sulla autonomia della ragion pura per

se stessa pratica, perché tale morale fa della conoscenza di Dio e della sua volontà la base non di queste leggi, ma solo

della speranza di pervenire al sommo bene alla condizione di osservare tali leggi; e non pone il movente dell’osservanza

delle leggi nelle conseguenze sperate, ma soltanto nella rappresentazione del dovere nel cui fedele adempimento

soltanto consiste il merito che rende degni della felicità» (CRPr, A 232).

Abbreviazioni

16

CRPr = Critica della ragion pratica

FMC = Fondazione della metafisica dei costumi

17