XXVIII Convegno SISP

Università di Perugia – Dipartimento di Scienze Politiche e

Università per Stranieri di Perugia – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

11 – 13 Settembre 2014

Sezione 8: RELAZIONI INTERNAZIONALI

Intelligence, globalizzazione e interesse nazionale: il caso italiano.

Paper for discussion:

"Sicurezza economica nazionale in tempi di guerre economiche"

Proponente:

Marco Moschetta

Corporate Finance Consulting

Via Gerso 2/b

6900 Lugano Switzerland

Tel +41 79 257 999 1

Skype: marcomoschetta7000

https://twitter.com/marcomoschetta

http://about.me/marco.moschetta

www.moneywars.ch

1

Sommario:

Sommario ............................................................................................................................................. 2

1. Le origini euro-atlantiche dell’Euro.................................................................................................. 3

2. L’ingresso dell’Italia nell’Euro e la promessa di risanamento ......................................................... 4

3. Le origini della Grande Crisi Finanziaria globale .............................................................................. 6

4. L’intervento di salvataggio della Fed ............................................................................................... 7

5. Uno spill-over della Grande Crisi USA: la Crisi dell’Euro .................................................................. 8

6. Perché l’Italia non ha fatto default ed è ancora nell’Euro ............................................................. 10

7. La finanza globale come “Sistema Complesso” ............................................................................. 11

8. #moneywars ................................................................................................................................... 13

9. Money war game ........................................................................................................................... 15

10. Un attacco finanziario all’Italia .................................................................................................... 17

11. La sicurezza economica nazionale ............................................................................................... 18

2

1. Le origini euro-atlantiche dell’Euro

Esiste un filo rosso, continuo e mai interrotto, tra Piano Marshall, OECE (poi OECD), ECSC1 (CECA,

in Italiano), CEE-UE ed Euro. Nel luglio del 1947, poco dopo il discorso del Generale Marshall ad

Harvard, la Conferenza per la Cooperazione Economica Europea si riunì a Parigi per studiare

l’implementazione dell’ingente piano di aiuti e ricostruzione al quale, in gran parte, dobbiamo

l’Europa di oggi. Il Dipartimento di Stato americano mise in chiaro, in quell’occasione, che il piano

di aiuti sarebbe stato condizionato ad un disegno di sistematica cooperazione tra i paesi

destinatari, che avrebbe poi posto le premesse di un progetto di unione politica.

Allora lo sforzo economico USA fu di circa 17 miliardi di dollari, quando il PIL USA era di 225

miliardi. Si trattò di qualcosa come il 7,7% del PIL, una somma che oggi sarebbe pari a 1,3 trilioni di

dollari.

Date le condizioni disastrate in cui si trovavano le economie europee all’epoca, tali paragoni in %

sul PIL non possono che sottostimare gli effetti del Piano. Tale iniziativa si configurava anche come

un attacco di guerra economica nei confronti dell’URSS, che avrebbero avuto gioco facile

all’espansione economica e culturale in Europa (e nella devastata Germania, in particolare), se

fosse passata la linea isolazionista e massimalista rappresentata dal Piano Morgenthau, che, con

scarsa comprensione delle dinamiche geo-economiche, puntava ad una riduzione punitiva della

Germania a paese agro-pastorale.

L’altro filo rosso geo-economico riguarda il ruolo delle élites politiche ed economiche tedesche nel

sistema di ri-organizzazione dell’Europa post-bellica. La Questione Tedesca rappresentò uno degli

elementi fondanti della CEE-UE. Ne troviamo traccia nella ECSC (CECA), organizzazione

sovranazionale destinata a inserire in un quadro continentale l’enorme potenziale economico

tedesco nell’industria pesante; e nella presenza di una controversa leadership tedesca2

nell’Istituzione che ha operato come incubatore dell’EMI (European Monetary Institute) – che è

poi diventato ECB (European Central Bank): la BIS (Bank of International Settlements). La BIS a sua

volta nacque per risolvere un’altra Questione Tedesca, quella delle riparazioni successive alla

prima Guerra Mondiale (Piano Dawes, 1928); ed è anch’essa sfuggita alla liquidazione forzata,

promossa negli USA proprio dal Segretario del Tesoro Henry Morgenthau.

Sempre alla Questione Tedesca, più di recente, è legata la nascita dell’Euro, almeno secondo

alcune fonti riportate, tra gli altri, dall’autorevole “Der Spiegel3” che cita documenti de-classificati

del Ministero degli Esteri tedesco riferiti ai giorni precipitosi che portarono alla riunificazione alla

fine del 1989, quando venne trovato l’accordo per il progetto di Unione Monetaria e l’inizio

dell’Europa a guida franco-tedesca.

Al di là di considerazioni legate alle facilitazioni degli scambi e di eliminazione del rischio di

cambio, l’adesione all’Euro rappresentò per l’Italia una porta verso l’Europa “di serie A”. I

parametri di Maastricht, che prescrivono condizioni di gestione conservativa e prudente della

politica monetaria e fiscale, non avrebbero consentito al Paese di entrare a far parte della moneta

unica, in particolare per il parametro del rapporto tra debito e PIL: per Maastricht, tale rapporto

1

European Community of Steel and Carbon.

Cfr Adam Le Bor, Tower of Basel; pp. 73 ss.

3

Der Spiegel International, The Price of Unity: Was the Deutsche Mark Sacrificed for Reunification? Di Michael

Sauga, Stefan Simons and Klaus Wiegrefe; 30 Settembre 2010.

2

3

non dovrebbe eccedere il 60%, mentre l’Italia del 1998 aveva un rapporto debito / PIL di oltre il

114%.

A livello puramente finanziario, con il “sì” a Maastricht (Ricordiamo a stragrande maggioranza: 403

favorevoli, 46 contrari e 18 astenuti) l’Italia perde il controllo della propria valuta ma entra in un

sistema monetario tra i più forti e credibili al mondo. L’Euro si guadagna ben presto, infatti, la

credibilità degli investitori internazionali, diventando la principale alternativa al dollaro come

valuta di riserva (Cfr Figura 1).

Figura 1

2. L’ingresso dell’Italia nell’Euro e la promessa di risanamento

L’ingresso dell’Italia nell’Euro avviene quindi nell’ambito di una promessa di un percorso di

risanamento e riduzione del debito che, in teoria, apparirebbe facilitato dall’immediato calo del

costo del finanziamento del debito pubblico, che passa dal 10,5% (media 1990-1995) al 5% (media

2000-2005). Tale promessa di risanamento, come abbiamo visto, trova le proprie origini storiche e

geopolitiche nella collocazione “Euro-Atlantica” del Paese, che è uno dei fondamenti della sua

modernità (nel bene e nel male, si obietterà).

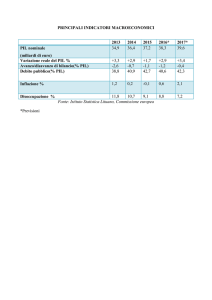

Quello che è invece successo è purtroppo cosa nota, ed è sintetizzato nella Figura 2 in basso.

Mentre il costo del finanziamento del debito pubblico, come previsto, si è quasi dimezzato, lo

stock di debito si è ridotto solo nel 1997/98, nel 2000 e nel 2002/03, e di percentuali non molto

significative (la migliore performance, a parte il 2013, è stata quella del 1997, anno in cui il debito

si è ridotto del 1,9%).

I governi di destra e di sinistra hanno speso integralmente tutto il cospicuo risparmio di interessi

derivante dall’ingresso nell’Euro, stimabile in circa 30/40 miliardi l’anno per il periodo 2000-2012.

Questa “pacifica ignoranza” della promessa che il Paese aveva fatto con la ratifica del Trattato di

4

Maastricht è costata molto in termini di fiducia dei mercati, di maggior indebitamento, di maggiori

sprechi e oneri della macchina statale e di maggiore tassazione per cittadini e imprese.

Se i governi avessero tesaurizzato (invece di spendere e disperdere) anche solo il 50% del

risparmio di spesa per interessi, l’Italia sarebbe arrivata al 2011 con un debito di 1.737 miliardi

circa (il 110% del PIL) invece che di 1.880 miliardi (>119% del PIL). Anche qualora vi fosse stata una

“crisi dello spread”, sarebbe stata meno severa, e il Paese vi sarebbe arrivato con un maggiore

potenziale di crescita derivante dal minore peso fiscale (stimabile in circa 1% di PIL solo per la

quota derivante da risparmi da interessi sul minor stock di debito, nell’ipotesi – molto conservativa

- che la produttività delle risorse rilasciate nell’economia privata sia uguale a quella delle risorse

rilasciate nell’economia pubblica).

Figura 2

Mettendo da parte i “se” e i “ma” e inquadrando invece la posizione dell’Italia nel contesto dei

mercati internazionali in quel fatidico 2011, occorre fare un passo indietro e occuparsi di un’altra,

più grande bolla finanziaria – quella dei mercati americani nel periodo 2002-2008.

5

3. Le origini della Grande Crisi Finanziaria globale

La politica ha le sue responsabilità nella Grande Crisi Finanziaria, segnatamente per due atti

entrambi relativi agli USA: il rigetto della legislazione Glass Steagall, che dal 1930 separava le

attività bancarie commerciali ordinarie dalle più rischiose attività di investment banking; e

l’American Dream Downpayment Assistance Act di George Bush, con cui il governo USA si

proponeva di assistere, nell’ambito di una Aggressive Housing Initiative, anche le famiglie che non

avevano alcun risparmio a versare l’anticipo per la stipula del mutuo. Questi eventi, all’inizio degli

anni 2000 e a seguito dello sboom dei titoli internet e degli attacchi del 11 settembre, hanno dato

inizio alla più grande speculazione immobiliare della storia.

I mercati americani sono entrati, a partire da quel periodo, in una spirale di crescita finanziata da

debito che nel periodo 2003-2007 ha creato un’enorme bolla immobiliare e finanziaria. Mentre nel

periodo 2003-2007 il debito pubblico italiano cresceva di circa il 3,5% l’anno, il trend di crescita del

debito privato USA e dei vari strumenti ad esso legati (prevalentemente Residential Mortgage

Backed Securities) è stato di oltre 5 volte superiore. E’ stata proprio questa bolla di debito che ha

portato al collasso, nel 2008, la Lehman Bros (Figura 3). Per analogia, e con risultati di poco

difformi, possiamo utilizzare l’espansione dell’indebitamento di Lehman come proxy della crescita

del debito di tutto il sistema finanziario privato americano.

Figura 3

La crisi dei mutui sub-prime ha avuto portata e ripercussioni tali che possiamo dire che dal 2008 il

mondo è entrato in una nuova fase. Il fallimento della Lehman ne ha segnato la cuspide

evidenziando il moral hazard indotto da un sistema di incentivi distorto e dai concetti – rivelatisi

poi errati – della parcellizzazione del rischio e del too big to fail.

6

Un’analisi “statica” della situazione alla metà del 2007 avrebbe permesso di stimare in circa 600 /

700 miliardi di dollari l’ammontare della perdita cumulata del mercato sub-prime. Cifre importanti,

si, ma non tali – almeno in teoria – di destabilizzare un’economia da oltre 16 trilioni di dollari come

gli USA. E invece gli effetti moltiplicativi di:

-

modelli di rischio sbagliati (VAR) basati sulla “bell curve” (distr. normale)

moltiplicazione dell’esposizione data dalle securitization

rischio-controparte e “interconnessione globale”

derivati

hanno portato il mondo vicino al collasso finanziario globale a poche settimane dal fallimento

Lehman ed hanno innescato la crisi economica più grave dal 1929. La Grande Crisi Finanziaria,

come è stata definita, ha avuto anch’essa ripercussioni globali, per ragioni simili a quelle che

causarono la diffusione anche in Europa della Crisi del 1929.

4. L’intervento di salvataggio della Fed

La reazione delle autorità monetarie statunitensi si è materializzata con la più grande attività di

stimolo monetario che il mondo abbia mai subito. Se, da un lato, questo ha evitato che la crisi

toccasse i livelli drammatici del 1929 in termini di perdita di occupazione e servizi sociali; dall’altro

l’immissione nel sistema finanziario internazionale di quantitativi ingentissimi di dollari ha creato

squilibri tali che sono stati descritti come currency wars.

Per dare la misura di questo stimolo, ricordiamo che la Fed nel settembre 2008 aveva in bilancio

titoli a garanzia per circa 600 miliardi di USD. Dopo una serie di interventi di stimolo all’economia,

nell’Aprile del 2014, la Fed si ritrova con oltre 4.000 miliardi di USD di titoli all’attivo (Cfr. Figura 4

dal sito della Federal Reserve). Questo enorme stimolo monetario ha trovato il suo contraltare nel

valore dell’oro, passato da circa 900 USD/oz nell’autunno del 2008 ad oltre 1.200 USD/oz nel

maggio 2014. Quello che si è verificato, in sintesi, è stato un massiccio debasement del valore del

dollaro USA, realizzato per salvare i bilanci dei colossi bancari di Wall Street e per cercare di ridare

fiato all’economia per il tramite del canale export.

Questo salvataggio, se aveva delle implicazioni moralmente riprovevoli (tirare fuori le castagne dal

fuoco ai c.d. banksters), è stato comunque necessario per evitare il collasso del sistema:

ricordiamo che proprio dopo il weekend (14-15 settembre 2008) in cui Lehman venne “lasciata

andare”, la Fed dovette intervenire, il 16 settembre, con il più grande salvataggio privato della

storia per evitare il collasso del gigante assicurativo AIG che era esposto sul mercato tramite Credit

Default Swaps emessi a fronte di Collateralized Debt Obligations (in sostanza, assicurazioni sul

default di pacchetti di mutui) per oltre 440 miliardi di dollari. Per prevenire il collasso della Società

l’intervento della Fed fu di 85 miliardi di dollari nella forma di una linea di credito che permettesse

a AIG di rispondere positivamente alle margin calls4 dei suoi creditori. Poche ore dopo aver dovuto

tenere una linea di austerità con Lehman la Fed si trovò a sconfessare se stessa in maniera

drammatica e massiccia. In barba alla linea di tutela della taxpayer money di Henry Paulson5.

4

Per “margin call” si intende la richiesta, da parte di un creditore, di una integrazione della garanzia erogata in forma di

deposito cash, pena la perdita del beneficio del credito e l’onere al rientro delle somme prestate.

5

Paulson ‘Never Once’ Considered Using Taxpayer Money for Lehman; The Wall Street Journal, 16 September 2008.

7

Figura 4

5. Uno spill-over della Grande Crisi USA: la Crisi dell’Euro

L’Europa è stata colpita duramente da queste dinamiche tipicamente finanziarie, a cui si è

sommato l’effetto di anni di politiche di spesa pubblica in deficit e delle prime ondate

dell’inversione della curva demografica, che ha pesato (e peserà ancora nei prossimi decenni) sui

sistemi previdenziale e sanitario. L’Italia si è ritrovata, a metà del 2011, ad essere uno dei link

deboli del sistema ed ha rischiato, per la prima volta, di dover ricorrere all’aiuto del FMI.

La Grande Crisi Finanziaria del 2007-2008, in cui ci troviamo tuttora, ha avuto il seguente trend di

cause ed effetti (Cfr. Figura 5 infra): un trend di lungo periodo, complesso ed esponenziale, ha

creato accumuli enormi di debito presso le economie iper-finanziarizzate del settore anglo

sassone. L’eccesso di debito, il cui flusso si è interrotto bruscamente nel 2008, in condizioni di

interconnessione finanziaria globale ha creato la stretta creditizia delle principali economie

sviluppate. In una condizione di decrescita delle masse monetarie, queste economie hanno subito

un deciso rallentamento dell’attività economica, che a sua volta ha influito negativamente sui

proventi fiscali degli stati. I governi si sono trovati all’inizio a reagire con politiche di deficit

spending (le usuali) ma in una situazione di costi crescenti del finanziamento del debito questo ha

provocato (per gli stati eccessivamente indebitati, come l’Italia) la crisi dello spread.

8

Figura 5

Nel periodo gennaio-giugno 2011, ad esempio, mentre BCE e UE negoziavano un ulteriore

pacchetto di aiuti per la Grecia, gli analisti di Deutsche Bank si accorsero di un fatto che era sotto

gli occhi di tutti ma nessuno aveva ancora considerato: il debito pubblico italiano era già al 120%

del PIL, ossia era il II^ più importante dopo la Grecia. La Deutsche Bank iniziò quindi a vendere, per

tutto il I semestre 2011, titoli italiani, riducendo le proprie posizioni da oltre 8 miliardi di Euro a 1

miliardo. La notizia venne resa pubblica dal Financial Times il 26 luglio 2011 (“Deutsche hedges

Italian risk”) e fu accompagnata da un balzo dei rendimenti dei titoli italiani (da 150 a 289 b.p. di

spread sul Bund) e dalla crescita del Credit Default Swap su questi titoli (da 124 a 274 b.p.). Da

notare che l’articolo del FT fu accompagnato da una dichiarazione “diplomatica” di Stefan Krause,

il Direttore Finanziario di DB, che collegava le vendite italiane al portafoglio di BTP che DB si era

ritrovata in dote dall’acquisizione di Postbank. Per la serie “la pezza è peggio del buco” !

Nel volger di qualche mese, i titoli dei giornali divennero pieni di accostamenti retorici che più o

meno preconizzavano la fine imminente e tragica dell’Euro, mentre economisti di levatura

riempivano metri quadri di giornali e pagine web con analisi sugli (ovvi, evidenti, ma non tali da

provocarne il collasso) squilibri di natura economica dell’unione monetaria, mentre il peso del

debito italiano – oggettivamente too big to bail – iniziava a fare davvero paura ai mercati. Anche

un diligente studente del secondo anno di economia sa che l’Europa non è una “area valutaria

ottimale6”, ma a coloro che si focalizzavano solo sulle convenienze economiche di breve e medio

periodo sfuggiva il fatto che la UE non è solo una unione economica e che l’Euro non è solo uno

strumento valutario.

6

In breve, dicesi area valutaria ottimale una zona geografica in cui vi è piena mobilità dei fattori della produzione, non

vi sono barriere legislative, linguistiche, orografiche, valutarie etc. alla libera circolazione di merci e servizi; dove vi è

una politica economica e sociale unica o quantomeno simile, dove vi sono situazioni di simmetria nell’indebitamento

pubblico e nei deficit degli stati etc.

9

E così vivemmo il 2011 e buona parte del 2012:

l’Euro in calo costante vs. il dollaro USA (che pure

veniva immesso nel sistema monetario globale in

quantitativi mai visti in precedenza) e i vari

pundits di matrice prevalentemente anglo

sassone, puntualmente accompagnati da qualche

Tafazzi italiano, che dicevano che l’Euro sarebbe

crollato perché sarebbe crollata l’Italia.

Ci volle l’intervento, ormai più di moral suasion

che di portafoglio, di Mario Draghi, che nel luglio

2012 fermò le speculazioni (finanziarie e

intellettuali) affermando che:

1) La tutela della valuta europea è tra le priorità

della BCE, e che;

2) La BCE, in quanto istituto di emissione (se pur

anomalo) dispone di un potere finanziario

incomparabilmente superiore a quello di chiunque

voglia mettersi a speculare contro la valuta

europea (o contro il debito italiano, che più o meno venivano visti come la stessa cosa).

Credo che la Figura 6 in basso, che riporta il tasso di cambio EUR / USD, dia la misura del legame

tra crisi del debito (prevalentemente italiano, ma anche spagnolo e greco) e crisi dell’Euro,

mostrando l’inversione di marcia rappresentata dell’intervento BCE.

Figura 6

6. Perché l’Italia non ha fatto default ed è ancora nell’Euro

Il mantenimento dell’Italia all’interno dell’Euro (e delle sue origini euroatlantiche, come indicato

all’inizio) è invece dipeso da un intervento esogeno, non-trasparente ma massiccio della BCE. Dalla

Figura 7 (Tratta da Panorama, Ecco chi possiede il debito pubblico italiano, 29 aprile 2014) si

apprende che, tra la metà del 2011 e la metà del 2012 circa un 13% di debito italiano (una somma

10

di circa 240 miliardi di euro) è passato da detentori esteri a detentori italiani, prevalentemente

banche nazionali, finanziate dalla BCE.

Figura 7

Data questa dipendenza da fattori esogeni, per di più sottratti7 a controllo democratico o processi

decisionali trasparenti, ci si chiede se non sia arrivato il momento di attivare nel nostro Paese un

forum permanente di analisi strategica geo-economica e geo-finanziaria. Quantomeno per sapere

da quale parte potrà arrivare, e che forma potrà assumere, una nuova dirompente minaccia alla

stabilità finanziaria del paese e per creare le condizioni in cui, qualora ancora se ne presentasse la

necessità, possa ancora arrivare una scialuppa di salvataggio sostanziale, come quella delle grandi

immissioni di liquidità del 2011-12 o di moral suasion, come il “whatever it takes” di Draghi del

luglio 2012.

7. La finanza globale come “Sistema Complesso”

L’architettura finanziaria globale si regge tuttora sulle stesse premesse che ne hanno generato la

crisi, nel 2007. Esse sono:

1. Grandi istituzioni private scarsamente regolamentate, e altamente interconnesse tra di

loro;

2. Diffusi e perversi incentivi che rendono quasi obbligatoria la focalizzazione sul conto

economico e sulla creazione di valore per gli azionisti in un’ottica di breve periodo;

3. Un enorme mercato dei derivati;

4. Strumenti e veicoli finanziari complicati, difficilmente comprensibili e dalla rischiosità /

pricing difficilmente determinabili.

5. Premesse teoriche infondate (la teoria dei mercati efficienti, che ha come corollario il

corretto pricing del rischio; e la teoria della distribuzione normale, per cui gli eventi estremi

sarebbero estremamente rari – c.d. black swan events).

7

Una delle ragioni del salvataggio dell’Italia è molto probabilmente una condizione di dipendenza reciproca: il Paese ha

bisogno del salvataggio della BCE; la quale a sua volta non può permettersi il fallimento di un paese della dimensione

dell’Italia senza essere trascinata anch’essa nell’aftershock di mercato che conseguirebbe ad una situazione di crisi

catastrofica del debito italiano.

11

Più volte a livello di G20, FMI, Banca Mondiale, Financial Stability Board e BIS, si è stressata la

necessità che almeno alcune delle cause di squilibrio sistemico vengano affrontate e quanto meno

corrette. Su invito del G20, ad esempio, il FMI si è pronunciato per una semplificazione delle

“Systemically Important Institutions - SIIs” - leggi le grandi banche internazionali - o per la

revisione del monitoraggio sui mercati dei derivati e per regole più stringenti sullo “Shadow

Banking Sector” (gli investment vehicles, le securitizations e i derivati). Resta però il fatto che il

potere legislativo non è in grado di opporre resistenza alle lobbies che hanno un interesse,

tipicamente rappresentato dai conti economici e dai salari e bonus dei vertici delle SIIs, a che tutto

rimanga com’è attualmente, in una situazione in cui l’espansione del rischio trova sempre una rete

finanziaria nel bail-out delle banche centrali. Che è proprio quello che continua ad accadere, anche

se apparentemente le immense iniezioni di liquidità hanno spostato il problema dal rischio

sistemico di fallimenti a catena al rischio di deflazione-stagnazione.

Le ingenti immissioni di liquidità non

hanno ancora trovato un termine nelle

dichiarazioni delle banche centrali, e

continuano a riversarsi nel prezzo dei titoli

finanziari, che sta raggiungendo e

superando le vette del 2007 (Cfr. Figura 8,

l’indice S&P 500). Il prezzo dei titoli,

inoltre, appare ancor più slegato dai

fondamentali dell’economia, e può essere

letto anche come un generale

deprezzamento della valuta di riferimento,

il dollaro USA.

Figura 8

La Grande Crisi Finanziaria è stata paragonata8 ad un accumulo di neve in quota, su un pendio

scosceso, che entra in crisi e genera un catastrofico mutamento di stato: una valanga. Un

accumulo di neve in quota presenta le caratteristiche di un sistema complesso: è soggetto ad un

8

James Rickards, Currency Wars, Chapter 10: Currencies, Capital and Complexity; Portfolio / Penguin, 2011.

12

equilibrio sempre meno stabile a mano a mano che la sua massa cresce, ed ha delle dinamiche

interne (di temperatura, fluidità, relazione tra le proprie parti) che non rispondono a delle logiche

di causa ed effetto riproducibili in laboratorio (sarebbe, se lo fosse, un sistema “complicato” non

“complesso”). Le immissioni di liquidità della Fed (che proseguono al ritmo di 60/70 miliardi di USD

al mese) possono essere paragonate alla neve che si accumula, in vari strati, in quota. Gli eventi

interni al sistema finanziario (acquisti e vendite di titoli, andamento di qualche mercato dei

derivati ritenuto come critico come per esempio il mercato dei Credit Default Swaps) o gli eventi

esterni ad esso (politici, sociali, bellici, tecnologici) si combinano tra di loro e, fino a quando non si

arriva ad uno stato critico, danno come risultato le oscillazioni quotidiane dei mercati.

8. #moneywars

Le opinioni pubbliche non hanno mai pienamente apprezzato il processo di unificazione europea,

ed oggi non comprendono il livello di complessità delle economie finanziarizzate in cui si trovano a

vivere.

La Grande Crisi Finanziaria ha prodotto una enorme compressione del reddito disponibile nelle

maggiori economie sviluppate (basti ricordare che il tasso di disoccupazione è balzato, tra il 2008 e

il 2009 negli USA dal 4,5 % al 10%, mentre nella Eurozona è passato dal 6,5% al 11,5% nel periodo

2008-2012) che è andata, per la prima volta dal dopoguerra, a comporsi ad una massiccia

riduzione dei livelli di welfare a causa proprio dalla crisi del debito sovrano e delle necessità di

risanare i bilanci.

Negli USA le condizioni di recessione (recessione dei redditi privati, delle possibilità di impiego, dei

salari per chi ha un impiego, delle prospettive di accesso all’American Dream, dell’uguaglianza

sociale e di opportunità) hanno provocato un attacco senza precedenti all’establishment

finanziario di Wall Street, riconosciuto (a ragione, ad avviso di chi scrive) come il responsabile del

global meltdown. Le Banche Centrali a livello globale, tramite la loro presenza nel Financial

Stability Board, sembrano concordare con le accuse del movimento Occupy Wall Street, anche se

con toni meno accessi (ovviamente) e con una sfumatura di auto-tutela proprio del business

finanziario privato.

Sintetizzando opinioni diffuse a livello di governi (G20) e di istituzioni finanziarie globali (IMF, BIS),

la ricetta del Financial Stability Board propone di ridurre il rischio finanziario sistemico attraverso

una serie di provvedimenti, quali:

1. Riduzione delle dimensioni dei bilanci delle SIIs tramite regole di riserva più stringenti;

2. Maggiore supervisione dello shadow banking sector, della speculazione (degli hedge

funds), delle agenzie di rating e dei mercati dei derivati OTC;

3. Attenzione al problema too big to fail e attivazione di un sistema per risolvere le crisi delle

SIIs senza utilizzo di risorse pubbliche;

4. Sistema di controllo internazionale sui paradisi fiscali, sul riciclaggio internazionale e sul

finanziamento del terrorismo.

Il FSB non parla apertamente (ancora) di rigetto del Glass-Steagall Act, anche se questa indicazione

si percepisce chiaramente nel linguaggio dei comunicati ufficiali del G20, del Fmi e di molte banche

centrali.

13

Quello che sta avvenendo, in particolare per quanto riguarda gli USA, è che le banche centrali,

tramite il FSB, stanno cercando di promuovere un intervento del Congresso al fine di limitare il

potenziale di creazione di disordine finanziario delle grandi istituzioni finanziarie private.

OWS e i banchieri centrali sono meno lontani di quanto possa apparire.

Figura 9

In Europa, ed in Italia in particolare, si assiste ad un movimento di protesta che trova le sue radici

nelle stesse condizioni di riduzione delle aspettative vissute negli USA.

Tutta la discussione (e la critica) sul Patto di Stabilità non tiene conto del fatto che l’Italia, proprio

per colpa del suo “Congresso”, ha rischiato a sua volta di far saltare gli equilibri finanziari macro a

causa della sua condizione di debito fuori controllo.

Come negli USA, anche in Italia la apparentemente fondata percezione di guerra finanziaria contro

l’uomo della strada trova il suo alleato nei banchieri centrali (della ECB) che, pur nella loro

privilegiatissima torre d’avorio, stanno cercando di regolamentare i livelli di spesa a tutela

dell’attuale equilibrio economico continentale e a tutela della collocazione geo-economica (e geopolitica e geo-strategica) dell’Europa a livello globale. Specialmente vs. le economie emergenti e

gli assi valutari in formazione (Rublo – Yuan, valute del Golfo).

14

Una notazione quantitativa dovrebbe però far riflettere: se negli USA l’intervento di bail-out è

stato di oltre 3 trilioni di dollari, e non ha ancora trovato una conclusione definita; in Europa

l’espansione massima del LTRO (Long Term Refinancing Operation) è stata di 1,4 trilioni di dollari,

ed un processo di rientro di queste somme si è avviato già dalla metà del 2012, per cui alla data

odierna l’ammontare totale del LTRO in attivo alla BCE è inferiore ad 1 trilione di dollari.

9. Money war game

L’Applied Physics Laboratory è uno dei gioielli del sistema strategico degli USA. Fondato nel 1942,

dopo l’attacco di Pearl Harbour, il Laboratorio ha l’obiettivo di sfruttare l’immenso potenziale

scientifico e tecnologico del Paese per migliorarne le capacità difensive e offensive. Uno dei primi

progetti seguiti dall’APL riguardò una testata per un missile antiaereo destinato alla difesa navale.

Da quel momento in poi, il laboratorio si è occupato di vari progetti di trasferimento tecnologico

dal mondo civile a quello della difesa.

Nel 2009, in una sessione di due giornate (17 e 18 Marzo) l’APL ha tenuto un war game

finanziario9, utilizzando le strutture fisiche e tecnologiche con cui il laboratorio tiene le sue

ordinarie sessioni di war gaming “cinetico”. I partecipanti a questo war game erano esperti di

politica internazionale, economisti e operatori dei mercati finanziari. Il gioco consisteva nella

creazione di 5 team in rappresentanza di altrettante aree strategiche del pianeta (Gli USA,

l’Europa, la Russia, la Cina e l’area del sud-est del Pacifico) a cui veniva attribuito, all’inizio, un

certo ammontare di risorse (PIL, riserve, import ed export, curva demografica etc).

Il war game ebbe inizio con una mossa a sorpresa del “team Russia” con la quale la Banca Centrale

Russa dichiarava la creazione di una Gold Dolar Bank a Londra che avrebbe emesso Gold Dolars a

fronte di depositi di oro presso camere di sicurezza localizzate in Svizzera e a Singapore. Da quel

momento, inoltre, la Banca Centrale Russa dichiarava che le esportazioni russe avrebbero dovuto

essere pagate solo tramite Gold Dolar e che era attivo un tender per cui la Banca avrebbe

acquistato infiniti quantitativi di oro fisico pagandoli in USD o titoli del Tesoro USA al valore di

mercato dell’oro così come riportato da Bloomberg (Cfr press release fittizia della Bank of Russia,

Figura 10).

La reazione degli altri teams a questa prima mossa fu di pressoché totale distacco, nella

convinzione che l’oro rappresentasse per il sistema dei pagamenti internazionali niente più di un

reperto storico, come i vecchi certificati azionari in filigrana che si vedono appesi negli uffici di

qualche commercialista o avvocato d’affari nostalgico. Una discussione venne attivata all’interno

del Team Cina, sull’opportunità o meno di aderire alla proposta russa e di acquistare Gold Dolars.

Prevalse il parere ortodosso di evitare di spendere preziosa valuta internazionale, pronta ad essere

utilizzata per gli scambi, con un esperimento proveniente da un Paese così atipico e dedicato ad

un oggetto ormai lontano dal sistema delle transazioni internazionali. Dopo un rapido dibattito

interno, addirittura, il Team Cina decise di vendere quasi tutte le sue riserve di oro, circa 1.000

tonnellate, in una transazione privata con il Team Russia, di fatto raddoppiando, con scarso effetto

sul prezzo spot dell’oro, la dotazione di oro del Team.

Il war game finisce con un lieve vantaggio del Team Russia e con qualche credito al suo

esperimento di gold standard bank. Quello che successe però mentre il war game era ancora

9

Citato da James Rickards, Currency Wars, Portfolio Penguin 2011; pp. 6 ss.

15

aperto provocò uno shock nei player: proprio all’inizio del secondo giorno vi fu una dichiarazione

di Putin che auspicava la fine del sistema di scambi internazionali basati sul dollaro, dichiarazione

che venne ripresa e supportata dalla Cina nel corso del G20 del settembre successivo. Non

abbiamo notizia di war games più sofisticati e successivi a questo di cui parla Rickards, ma

sappiamo che molto del brainstorming effettuato in quell’occasione ha trovato riscontro nella

realtà degli anni seguenti.

Figura 10

16

10. Un attacco finanziario all’Italia

Il documento programmatico di bilancio dell’Italia nel 201410 prevede un deficit pari al 1,8% del

PIL, in calo rispetto al 2,9% programmato per il 2013 (il consuntivo è stato -3,2%). Tale documento

era stato preparato sulla base di un PIL in crescita del PIL del 2014 di 0,8%, mentre sappiamo che il

tendenziale ad oggi è pari ad un 0,1%.

Sul fronte delle spese, il documento programmatico 2014 prevede spese complessive (al lordo

degli interessi passivi pari a 84 miliardi) per 806 miliardi, mentre alla data del 30 giugno 2014 pare

che i dati tendenziali siano peggiori del previsto: uscite previste per l’esercizio pari a 825 miliardi 11.

Ipotizzando che negli ultimi 5 mesi dell’anno il Governo sia stato in grado, tra risparmi e rinvii di

spesa, a riportare la spesa pubblica nell’ambito degli 805,5 miliardi previsti, il calo del PIL

comporta (a causa di minori entrate fiscali proporzionate al PIL stesso e maggiori costi, in

particolare, degli ammortizzatori sociali) una previsione (modello elaborato dall’autore) di deficit

pari a circa il 4,1% del PIL per l’esercizio 2014.

Questo deficit genera un ulteriore incremento del rapporto debito / PIL (mia previsione) al 136,2%

per l’esercizio 2014. Si tratta di dati molto lontani rispetto agli impegni del Patto di Stabilità.

Immaginiamo ora il seguente scenario (Cfr Figura 11): il riacutirsi della crisi Ucraina, combinato a

nuovi attacchi e al dilagare dei focolai di crisi in Medi Oriente inizia a rallentare la crescita in tutta

Europa, ed in particolare in Italia anche nel 2015. A metà del 2015, degli istituti di ricerca privati

rilasciano proiezioni di crescita negativa del PIL ed una proiezione di crescita del debito pubblico al

144% per la fine dell’esercizio. All’inizio dell’anno il Governo è riuscito a varare un pacchetto di

riforme più di facciata che di sostanza, e la stagnazione dell’economia fa crescere i dubbi degli

investitori internazionali sulla sostenibilità del debito pubblico italiano.

La crisi di governo in Italia preoccupa i mercati, mentre lo Spiegel apre con una caricatura di Renzi

dietro un carretto dei gelati e la didascalia “Ciao Bello”. Le élites economiche, finanziarie e

politiche tedesche decidono che è giunta l’ora di staccare la spina ai PIIGS e all’Euro nella sua

attuale configurazione, tentando di riorientare tutto il sistema di potere economico europeo

attorno a Francoforte. Per affondare l’Euro si sceglie di silurare l’Italia, il suo anello più debole: si

attiva un mix di vendite di titoli, annunci stampa e utilizzo di derivati da parte di fondi hedge

controllati e operativi da tempo per attività di mercato nascoste.

Parte di questa mossa passa tramite un nuovo “conservative consensus” nella BCE, dove vengono

fermate le mani di Draghi che vorrebbe intervenire a tutela dell’Euro nella sua attuale

configurazione e della posizione dell’Italia. Le dimissioni violente di Draghi portano

definitivamente l’Italia verso la strada del default / uscita dall’Euro, con Bankitalia che studia un

“Piano di Emergenza” mentre il Paese è praticamente fuori dal circuito finanziario globale dopo il

ritiro di una importante asta di titoli di debito pubblico.

10

11

Cfr Ministero del Tesoro, Documento di Economia e Finanze 2014, Tabella II.1-3, pag. 9.

Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore; Spesa pubblica: balzo del 7,8% nel 2014; 6 agosto 2014.

17

L’attacco all’Italia, e la sua uscita dall’euro, sono costati qualche miliardi di euro in perdite in

c/capitale da parte delle banche che hanno operato il dumping di titoli di valore nominale di circa

60/70 miliardi. Con ulteriori investimenti per circa 8 / 10 miliardi gli investitori “attaccanti” hanno

finanziato l’acquisto dei Credit Default Swaps che hanno lanciato sul mercato un ulteriore segnale

di panico: qualcuno si sta coprendo in maniera massiccia contro un possibile default dell’Italia,

realizzando una classica profezia che si auto-avvera. Questo attacco può essere stato preparato

anche tramite l’uso di trolls che operando sui vari social network hanno diffuso notizie e rumours

propedeutici all’operazione.

Con una disponibilità di 15 / 20 miliardi, in sintesi, si potrebbe riuscire, date le opportune

condizioni congiunturali, a realizzare un progetto di attacco all’Italia con conseguenze devastanti

per il Paese. Il successo di un attacco del genere riconfigurerebbe il sistema di potenza europeo in

maniera radicale, rappresentando, per alcuni in Germania, l’equivalente di una Operazione

Barbarossa geo-economica.

Figura 11

11. La sicurezza economica nazionale

Le conseguenze di un attacco del genere all’Italia, qualora avesse successo, sarebbero incalcolabili.

In sintesi, potremmo parlare dell’estromissione del Paese dal consesso che guida l’Unione Europea

e la marginalizzazione e l’impoverimento economico e finanziario per cittadini, imprese, Stato. La

sicurezza nazionale non è mai stata così legata alla sicurezza finanziaria come oggi, specie per

nazioni ad elevato indebitamento e alta dipendenza dai flussi (e dalla fiducia) finanziari globali.

Dagli anni ’80 in poi l’Italia ha cercato di creare crescita e benessere tramite la spesa pubblica,

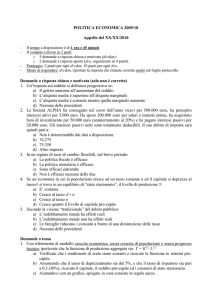

nella (falsa) teoria (para) keynesiana che per ogni Euro di crescita del debito vi fosse una più che

proporzionale crescita del reddito. Quello che emerge dall’analisi dei dati è che (Figura 12), invece,

il moltiplicatore reale nel corso del periodo di grande espansione del debito sia stato inferiore

all’unità, attestandosi a circa 0,6. Ciò significa che per ogni euro in più di spesa pubblica il prodotto

18

nazionale è aumentato di soli 0,6. Risultato: un inesorabile e continua crescita dell’indebitamento.

In barba agli impegni di Maastricht.

La ricerca del consenso elettorale, unita ad una visione miope – o a nessuna visione – del Paese

come potenza continentale hanno generato un mostro di de-responsabilizzazione che ha distrutto

la competitività del Paese.

Figura 12

Dalle analisi di competitività del World Economic Forum, infatti, il ritratto dell’Italia è

perfettamente rispondente all’esperienza di investitori, imprenditori e operatori d’affari: un paese

con un ottimo livello di sviluppo umano, buone infrastrutture ed un grande mercato potenziale,

ma frenato da scarsa fiducia e qualità delle istituzioni, basso sviluppo del mercato finanziario,

tassazione elevata, complessa e non adeguata al livello dei servizi e bassa efficienza del mercato

del lavoro.

19

A tutti questi elementi – su cui qualche attento diplomatico italiano ha dedicato attenzione12 –

aggiungerei l’assoluta mancanza di un dibattito italiano sulle opportunità e le minacce per la

sicurezza nazionale nell’ambito dell’attuale (post prima ondata di globalizzazione?) scenario geoeconomico globale.

Nel 2007 le prima pagine dei giornali italiani erano piene di commenti editoriali ed analisi di

bilancio riguardanti l’avventura dei “Capitani Coraggiosi” lanciati da Berlusconi e Tremonti al

salvataggio di Alitalia e dell’Onore Nazionale. Sempre in quell’anno, senza alcuna riflessione

pubblica, si consumò la cessione (passata per fusione) della Borsa Italiana SpA al London Stock

Exchange.

Ciò significa che, fino al 2007, per attivare il processo di quotazione e l’ammissione in borsa di una

società italiana si passava attraverso un gestore di mercato controllato dall’Italia e il cui top

management era italiano. Oggi rimane la grande sala di rappresentanza dell’amministratore

delegato di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte, ma l’azienda è controllata da soci (banche,

prevalentemente) inglesi. Le decisioni ultime su chi ammettere in borsa vengono prese a Londra.

Stimolare la creazione di un tessuto imprenditoriale dinamico e competitivo, ed affiancarlo con

una presenza istituzionale efficace, competente e snella e creare un ambiente favorevole al

capitale di rischio (venture capital, private equity, IPO) dovrebbe essere un elemento di supporto

della sicurezza economica nazionale e di creazione di forza lavoro stabile e di valore aggiunto

sostenibile. L’esempio Alitalia – Borsa Italiana, e il modo in cui l’Italia ha trattato il proprio bilancio

nel periodo successivo all’ingresso dell’Euro mostrano che al di là di qualche episodio di lip service

i boiardi che governano i grandi partiti nazionali non hanno alcun interesse a farsi davvero carico

di questi temi.

Negli ultimi 15 anni uno stuolo di aziende italiane di grandissimo prestigio internazionale sono

state cedute (Figura 13) segnalando, oltre al noto nanismo dell’imprenditoria italiana, anche una

diffusa sfiducia degli imprenditori italiani nella possibilità di continuare a fare business nel Paese.

Vi sono anche casi in cui, famiglie imprenditoriali molto ricche, abbiano de-investito nei loro

business principali, che a volte avevano il potenziale di diventare dei global brands, per ritirarsi a

vita privata e investire in attività che generano rendite, a volte all’ombra dello stato.

Quello che è andato perduto, non si recupera. Vi sono peraltro casi molto interessanti di “terze

generazioni” imprenditoriali che hanno fatto tesoro della ricchezza culturale e di immagine

dell’Italia per veicolare all’estero prodotti e servizi di qualità. Credo sia questa la strada da

incentivare e promuovere, ovviamente considerando le ben note riforme come un pre-requisito,

per migliorare le condizioni di sicurezza economica e sociale dell’Italia.

12

Tommaso Coniglio; L’imperativo della competitività. Sicurezza nazionale ed economia di mercato nell’era della

globalizzazione; Franco Angeli, 2007; con prefazione di Carlo Jean.

20

Figura 13

21