Università degli Studi di Milano Bicocca

MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Giornata di Studi

I Musei delle Culture all’epoca della globalizzazione.

Ricerca, educazione, valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

19 maggio 2016 - MUDEC, via Tortona 56, Milano

ABSTRACT

Stefano Arienti

Artista

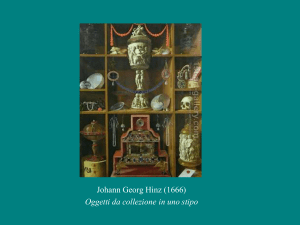

Arti visive, collezionare creare collezionare

La raccolta di oggetti e della composizione di collezioni etnografiche è una delle pratiche

conoscitive dell'antropologia. A collezionare non sono però solo gli antropologi, gli

scienziati o i collezionisti d'arte ma anche gli artisti. La pratica della raccolta è molto

frequente negli artisti visivi contemporanei, sia come momento che precede

l'elaborazione di un progetto artistico, che come risultato di per sè fruibile come opera

compiuta. In molti casi la raccolta rimane un soggetto che cresce nello studio dell'artista,

e sta vicino alla creazione restando nelle retrovie. E' oggetto di studi approfonditi e cure

maniacali, dialoga con l'artista e l'accompagna. Diventa materiale di partenza per mille

spunti di progetto, e referenza di interesse personale e collettivo. Collezionismo e

creazione si tengono per mano e giocano a scambiarsi i ruoli, così la stessa pratica del

collezionismo diventa oggetto di indagini artistiche. Il rapporto fra arte e antropologia può

forse quindi essere pensato anche a partire dai diversi modi e finalità con cui antropologi

e artisti compongono le proprie collezioni.

Stefano Arienti è nato ad Asola (Mantova) nel 1961 in una famiglia contadina, dal 1980

si trasferisce a Milano, dove risiede tuttora. Nel 1986 si laurea in Scienze Agrarie con

una tesi di virologia. Partecipa alla prima mostra collettiva nel 1985 alla ex fabbrica

Brown Boveri, dove incontra Corrado Levi, il suo primo maestro. Ha frequentato

l'ambiente artistico italiano, assieme ad altri giovani artisti, nel momento di rinnovamento

dopo le stagioni dominate dall'Arte Povera e dalla Transavanguardia. Ha tenuto una

serie di mostre personali in gallerie d'arte italiane e straniere . Ha partecipato a

numerose mostre collettive in Italia ed all'estero. Ha viaggiato soprattutto in Europa, Nord

America e India, partecipando anche a programmi di residenza per artisti. Ha insegnato

all'Accademia di Belle Arti Giacomo Carrara di Bergamo e all’Università IUAV

di Venezia.

Università degli Studi di Milano Bicocca

MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Giornata di Studi

I Musei delle Culture all’epoca della globalizzazione.

Ricerca, educazione, valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

19 maggio 2016 - MUDEC, via Tortona 56, Milano

Ivan Bargna

Antropologo, Università di Milano Bicocca

Sulla collezione come paradigma di ricerca: pratiche collezionistiche alla chefferie

di Bandjoun, Camerun

Collezionare non è una prerogativa esclusiva dell’occidente, ma rimanda a un fascio di

pratiche di messa in forma e di rappresentazione della realtà ampiamente transculturali: il

collezionare costituisce una forma di pensiero concreto che opera attraverso le cose, in

modi che sono sempre localmente diversificati.

La chefferie di Bandjoun, nell’ovest del Camerun, ce ne offre un esempio, rivelando la

varietà di pratiche collezionistiche attraverso cui persone, gruppi e autorità cercano di

posizionarsi, strategicamente, in un mondo che cambia. Collezionare consente di creare

panorami visivi cui ancorare le proprie narrazioni e quelle altrui, permette di ricomporre,

per quanto in modo precario, passato e presente, pubblico e privato, politica e mercato,

cultura tradizionale e arte globale.

Sotto il profilo teorico, lo sguardo portato su Bandjoun apre a una riflessione più generale

ripensare la “collezione” come paradigma, sia a livello della ricerca etnografica che delle

pratiche riscontrare sul campo.

Ivan Bargna è professore associato di Antropologia estetica e di Antropologia dei media

all’Università di Milano Bicocca e professore di Antropologia culturale all’Università

Bocconi. ha fatto parte del comitato di progettazione scientifica del MUDEC – Museo

delle Culture di Milano e di quello del Padiglione Zero di Expo Milano 2015. Svolge le sue

ricerche etnografiche in Italia e nei Grassfields camerunesi dove studia le produzioni

artistiche, la cultura visuale e le pratiche alimentari. Fra i suoi argomenti di studio, le

relazioni fra etnografia antropologica e pratiche artistiche contemporanee, con

collaborazioni e lavoro di campo con curatori e con artisti, come Alterazioni Video,

Stefano Arienti, Adrian Paci, Maria Papadimimtriou, Emilio Fantin, Steve Piccolo. E’ stato

curatore di mostre, tra cui L’Africa delle meraviglie. Arti africane nelle collezioni italiane,

Palazzo Ducale e Castello d’Alberti, Genova, 2011) E’ autore di numerose pubblicazioni

fra cui Arte africana (Milano 1998, St. Léger Vauban 1998; New York and

Londra, 2000; Madrid 2000) e Africa (Milano 2007, Berlino 2008, Los

Angeles, 2009). Nel 2015, con l’artista Paola Anziché ha realizzato il video Il

faut donner à manager aux gens. Pratiche culturali dell’alimentazione in

Camerun prodotto dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Università degli Studi di Milano Bicocca

MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Giornata di Studi

I Musei delle Culture all’epoca della globalizzazione.

Ricerca, educazione, valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

19 maggio 2016 - MUDEC, via Tortona 56, Milano

Jarno Bontadi

Tecnologo del legno, CNR – IVALSA, Istituto Valorizzazione Legno e Specie Arboree

I legni delle maschere Dogon del Mali

I Dogon sono il gruppo etnico che, in Africa occidentale, abita le pendici della falesia di

Bandiagara (Mali). Nonostante i ripetuti contatti con la cristianità e l'Islam, i Dogon

mantengono forme di religione animista per cui le maschere sono un fondamentale

strumento di fede e ordine sociale.

Presso questa etnia, le maschere in legno sono scolpite non solo da pochi artigiani bensì

da tutti i membri appartenenti alla società segreta Awa. Secondo la religione gli alberi,

così come tutte le creature, sono abitati da uno spirito, Nyama, la cui forza vitale può

trasferirsi alla maschera scolpita col il proprio legno. La scelta dell’albero adatto quindi è

un aspetto cruciale del processo e, una volta individuato e abbattuto, un sacrificio di

sangue si rende necessario per assicurarsi la giusta benevolenza dallo spirito.

Quindici maschere Dogon dalla collezione del Museo degli Sguardi di Rimini sono state

analizzate per identificare le specie legnose impiegate per la loro realizzazione. Le

analisi rivelano una bassa variabilità di specie (3) utilizzate con alta frequenza (i 2/3 delle

maschere sono di Fromager). I risultati suggeriscono un utilizzo consapevole e attento

delle specie legnose e offrono dati oggettivi con cui approfondire le conoscenze relative

ad uno dei più affascinanti, e controversi, patrimoni culturali dell’africa occidentale.

Jarno Bontadi si è laureato nel 2007 presso l’Università di Padova in Scienze Forestali

ed Ambientali. Dal 2008 è ricercatore presso il laboratorio di Dendrocronologia del CNR

nella sede Ivalsa di San Michele a/Adige (TN). Specializzato in anatomia microscopica

del legno e dendrocronologia, dal 2009 è docente per il corso di “Xilologia per il restauro

di opere d’arte” presso gli Istituti Santa Paola (MN). Svolge attività e ricerche

principalmente nei settori del patrimonio storico-artistico ligneo. E’ autore di monografie

e articoli scientifici su riviste ISI, tra cui, con M. Bernabei, “Inside the Dogon masks: the

selection of woods for ritual objects” Journal of International Association of Wood

Anatomists, 2016.

Università degli Studi di Milano Bicocca

MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Giornata di Studi

I Musei delle Culture all’epoca della globalizzazione.

Ricerca, educazione, valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

19 maggio 2016 - MUDEC, via Tortona 56, Milano

Francesco Paolo Campione

Direttore del Museo delle Culture di Lugano

Un modello di organizzazione vincente: il Museo delle Culture di Lugano

Nell’arco di nove anni (2006-2014) il Museo delle Culture di Lugano (MCL) è passato da

200.000 a oltre tre milioni di euro di bilancio, portando la quota di autofinanziamento dallo

0,6% al 30%, al netto delle sponsorizzazioni. Nello stesso periodo, puntando sulla

valorizzazione delle collezioni e sul ruolo propulsivo della ricerca, il MCL ha ideato e

prodotto 81 esposizioni temporanee (una ogni 45 giorni), metà allestite a Lugano e metà

riproposte in 24 città di cinque Paesi diversi (Svizzera, Italia, Francia, Danimarca e

Giappone). Le attività educative sono state oltre 150 l’anno, mentre le attività formative di

livello universitario hanno superato le 300 ore l’anno. Le persone accolte per periodi di

stage, tesi e servizio civile sono state 25 all’anno. Le pubblicazioni - esito tutte della

ricerca condotta dal Museo - sono state 64 (una ogni 57 giorni), con la partecipazione di

222 autori di 23 Paesi diversi. Il personale scientifico del Museo ha pubblicato oltre 200

fra articoli scientifici e volumi. Grazie a tali risultati, e con un sostanzioso concorso di

risorse private, il MCL ha ottenuto il trasferimento in una nuova sede grande il doppio e

più centrale, che sarà inaugurata l’8 febbraio 2018, e la trasformazione della governance

da servizio comunale a fondazione privata di pubblica utilità. La chiave principale del

successo realizzato da un piccolo staff di otto persone è stata un’organizzazione

efficiente, fondata su «cicli espositivi» di carattere tematico (responsabilità verticali),

sostenuti da attività di servizio integrate (laboratorio di museotecnica, formazione,

comunicazione, servizi, etc) che fanno da asse di trasmissione (orizzontale) di

competenze innovative e di una concezione gestionale fortemente orientata

all’interazione pubblico/ privato. Un modello che oltrepassa non solo le vecchie

suddivisioni geo-culturali degli ambiti di curatela, ma che introduce una nuova visione dei

programmi e degli obiettivi del museo: un modello applicato con successo anche per la

riorganizzazione del MEG (Ginevra) nel 2009 e del MAO (Torino) nel 2014.

Francesco Paolo Campione (n. 1964) insegna Antropologia culturale all’Università degli

Studi dell’Insubria (Como e Varese, dal 2001) ed è direttore del Museo delle

Culture di Lugano (dal 2005). Da oltre venticinque anni si occupa

d’antropologia dell’arte, di museologia e di gestione di organizzazioni che

operano in campo culturale, alternando le attività di ricerca con

l’insegnamento accademico e la direzione d’istituti culturali e musei. Ha

compiuto ricerche sul campo in Nuova Guinea, a Bali e in Laos.

Università degli Studi di Milano Bicocca

MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Giornata di Studi

I Musei delle Culture all’epoca della globalizzazione.

Ricerca, educazione, valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

19 maggio 2016 - MUDEC, via Tortona 56, Milano

A oggi, ha curato 58 esposizioni d’arte in diversi paesi e ha al suo attivo 13 volumi, 20

cataloghi d’arte e oltre 140 articoli scientifici su riviste e opere d’altri. Nell’ambito

dell’organizzazione e della gestione di strutture operanti nel campo della cultura, ha

elaborato e sperimentato moderni sistemi fondati sulla pianificazione a medio e lungo

termine, sull’interazione organica col territorio e sullo sviluppo di reti internazionali di

condivisione e promozione delle attività, operando anche come consulente di istituzioni

ed enti locali in Italia e in Svizzera.

Sara Chiesa

Assistente conservatrice MUDEC Museo delle Culture di Milano

Iolanda Ratti

Conservatrice per l’arte contemporanea, MUDEC Museo delle Culture di Milano

Arte contemporanea nei Musei delle Culture. Alcune riflessioni

Il Museo delle Culture di Milano è un centro dedicato alla ricerca interdisciplinare sulle

culture del mondo, dove a partire dalle collezioni etnografiche e in collaborazione con le

comunità presenti sul territorio, si costruisce un dialogo con la contemporaneità sui temi

delle arti visive, performative e sonore, del design e del costume.

In questo primo anno di attività più volte ci siamo trovate a ragionare sulla mission del

museo, cercando di stabilire dei parametri museologici e una visione coerente su cosa

significhi esporre e collezionare oggi arte contemporanea in un museo delle culture.

L’intervento non ha l’ambizione di dare soluzioni, bensì ha come obiettivo quello di aprire

un confronto dialogico: in un contesto di rilettura dei musei delle culture, quale ruolo può

avere la contemporaneità? E viceversa, quale ruolo le istituzioni che collezionano hanno

nei confronti degli artisti? E’ possibile individuare delle categorie nelle arti visive che

rimandino all’ambito degli studi etno-antropologici?

Si intende attivare una discussione, attraverso esempi di musei delle culture che

espongono e collezionano arte contemporanea e di musei di arte contemporanea che a

loro volta si aprono a nuovi orizzonti geografici e culturali.

Sara Chiesa è laureata in storia dell’arte presso l’Università Cattolica di

Milano. E’ dottoranda presso il Politecnico di Milano in Design per i Beni

Culturali. La sua ricerca si concentra sulla valorizzazione del patrimonio

immateriale all’interno dei musei delle culture tramite processi di

partecipazione attiva. Collabora dal 2012 con il MUDEC in vari progetti di

valorizzazione.

Università degli Studi di Milano Bicocca

MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Giornata di Studi

I Musei delle Culture all’epoca della globalizzazione.

Ricerca, educazione, valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

19 maggio 2016 - MUDEC, via Tortona 56, Milano

Iolanda Ratti è laureata e specializzata in storia dell’arte contemporanea presso

l’Università degli Studi di Milano. E’ specializzata in particolare nella conservazione,

presentazione e fruizione di installazioni complesse. E’ conservatrice presso il Museo del

Novecento di Milano e collabora con il MUDEC per la programmazione di attività legate

alle arti visive contemporanee.

Maria Camilla De Palma

Direttrice di Castello D’Albertis, Museo delle Culture del Mondo di Genova

Selfie, yoga e hip hop: cosa si chiede a un museo delle culture oggi?

Dopo il lavoro di decostruzione della visione etnocentrica coloniale, la progettazione

partecipata per allestimenti dialogici ed inclusivi della prospettiva indigena e diasporica

dei migranti, chi sono oggi le nuove minoranze ed a chi è rivolta la politica

dell’accessibilità in museo?

Cosa si chiede di fornire oggi a un museo, nella prospettiva dei visitatori, dei cittadini e

degli amministratori? Chi va in un museo e perché tenere aperto un museo oggi? Queste

le domande impellenti nel fare i conti con ricerca, valorizzazione ed educazione oggi.

Maria Camilla de Palma è antropologa museale americanista e direttore di Castello

D’Albertis Museo delle Culture del Mondo di Genova dal 1991. Ha realizzato mostre,

laboratori ed attività didattiche sulle culture delle popolazioni indigene di Africa, America

e Oceania, in dialogo con le popolazioni di provenienza delle collezioni così come con le

comunità di cittadini immigrati. Ha svolto ricerca sul terreno tra i Wayuù del Venezuela, i

Bororo del Mato Grosso brasiliano, gli Hopi dell’Arizona e sul sito maya di Copàn in

Honduras. Ha collaborato con il Peabody Museum of Ethnology and Antropology

(Harvard University) e lo Smithsonian Institution National Museum of the American Indian

(Washington). Ha recentemente operato per la restituzione alla Repubblica dell'Ecuador

di circa 5000 reperti preispanici ecuadoriani e pubblica nel settore dell'antropologia

museale, dell’inclusione sociale, del collezionismo e dell’uso interculturale del patrimonio

museale.

Marta Nezzo

Storica dell’arte, Università di Padova

L’occasione della forma: i contesti espressivi non europei, la storia

dell’arte, il giudizio di qualità

Università degli Studi di Milano Bicocca

MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Giornata di Studi

I Musei delle Culture all’epoca della globalizzazione.

Ricerca, educazione, valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

19 maggio 2016 - MUDEC, via Tortona 56, Milano

Si è potuta verificare l’importanza del confronto formale come spunto reale di

accreditamento culturale fra popoli. In altri termini l’indagine su oggetti non appartenenti

alla tradizione europea e tuttavia dotati di speciali qualità espressive, aiuta a sradicare le

strutture pregiudiziali che condizionano il confronto fra diversi assetti del sapere e della

creatività. L’intervento punta a ricostruire, da un lato, l’utilità del patrimonio metodologico

storico-artistico nella comprensione di sistemi figurali non occidentali, dall’altra l’efficacia

delle distinzioni valutative nel presentare questi stessi sistemi al pubblico, secondo le

diverse modalità previste dall’insegnamento, dalla scrittura scientifica e dall’esposizione.

A tale scopo lo storico dell’arte non può prescindere dal confronto con il contributo degli

antropologi, che forniscono gli strumenti adatti a comprendere il senso degli oggetti nei

rispettivi contesti di provenienza; né può prescindere da un ripensamento del proprio

lavoro, che – in tale prova – patisce/gode una problematizzazione talora assai forte. Né,

infine, può sfuggire alla speranza che la focalizzazione artistica di alcuni manufatti, possa

disporsi à contre-jour con un più ampio bacino di produzioni materiali, rimettendo in

discussione il mistero espressivo, inteso nella sua duplice natura di necessità individuale

indistinta e di potenziale creativo verticale. Quest’ultimo, appunto, in grado di farsi vettore

sovrastorico e interculturale.

Marta Nezzo è professore associato presso l’Università degli Studi di Padova, dove ha

insegnato Letteratura artistica, Museologia, Storia dell’arte contemporanea e dove ora

insegna Fonti e metodologia della storia dell’arte, nonché Arti extraeuropee. Questioni

critiche e formali. Le sue ricerche, spesso fulcrate su giacenze archivistiche inedite

(pubbliche e private), si dividono fra l’interesse per le fonti storico-critiche novecentesche

e l’analisi dei temi identitari supportati dalle arti, con attenzione ai loro diversi riverberi in

campo teorico, divulgativo e istituzionale. Su questa via ha indagato alcuni periodici della

prima metà del Novecento (Corriere della Sera, Il Selvaggio, Pagine d’arte, L’Esame

ecc.), soffermandosi su autori come L. Venturi, U. Ojetti, M. Maccari, R. Giolli e P.

Molmenti. Da tempo concentrata sulla salvaguardia del patrimonio storico-artistico

durante le due guerre mondiali (con relative implicazioni e derive ideologiche), considera

ora le oscillazioni simboliche degli oggetti, nonché la ricezione diffusa dell’arte

in Italia. Negli ultimi anni ha iniziato ad interessarsi dell’acquisizione critica e

del potenziale maieutico degli oggetti africani nel contesto occidentale. Fra i

suoi lavori: Critica d’arte in guerra. Ojetti 1914-1920, Vicenza 2003; Il

miraggio della concordia. Documenti sull’architettura e la decorazione del Bo

e del Liviano: Padova 1933-1943, Treviso 2008.

Università degli Studi di Milano Bicocca

MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Giornata di Studi

I Musei delle Culture all’epoca della globalizzazione.

Ricerca, educazione, valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

19 maggio 2016 - MUDEC, via Tortona 56, Milano

Vincenzo Padiglione

Antropologo, Università di Roma “La Sapienza”

I musei delle culture sono etnografici?

Da antropologo impegnato nella realizzazione di musei, mostre e installazioni

etnografiche, Vincenzo Padiglione si interroga sulle prospettive disciplinari che sono a

fondamento etico e conoscitivo della nuova generazione di istituzioni espositive figlie

della globalizzazione e del multiculturalismo.

Vincenzo Padiglione è docente all’Università di Roma “La Sapienza”, dove insegna

antropologia culturale, antropologia museale, etnografia della comunicazione. Ha svolto

ricerche nell’area del Mediterraneo su l’identità locale e il patrimonio culturale, l’amicizia

maschile, il familismo e la relazione uomo animale nella caccia e nella pastorizia. Ha

progettato l’EtnoMuseo Monti Lepini (Roccagorga –Lt), il Museo del Brigantaggio (Itri –

Lt), Ludus, Il Museo Etnografico del Giocattolo (Sezze –Lt), in coll. con F.Caruso, Il

Museo del Brigantaggio dell’Alto Lazio (Cellere, Vt), Il Museo dell'Infiorata di Genzano.

E’ direttore dalla sua fondazione nel 2001 della rivista quadrimestrale AM Antropologia museale. Ha realizzato video etnografici e pubblicato numerosi saggi e libri,

tra cui, ragioni culturali. Catalogo del Museo del Brigantaggio (Itri 2006); (in coll. con P.

Clemente) Oggi nel corso della vita. Riti di passaggio oggi. Mostra collettiva di

installazioni etnografiche (Roma 2013).

Roberto Pinto

Storico dell’arte contemporanea e curatore, Università di Bologna

Le mostre al tempo della globalizzazione

A partire dagli anni Ottanta, e lungo almeno i due decenni successivi, i principali musei

internazionali e le più importanti Biennali d’arte contemporanea sono state il teatro di

mostre il cui il principale obiettivo tematico è stato il confronto interculturale.

Partendo dall’analisi di tali eventi espositivi, l’intervento cercherà di delineare le principali

linee di confronto e di dibattito critico che hanno attraversato l’arte contemporanea.

Parallelamente si cercherà di analizzare come tali mostre siano state spesso

considerate anche una sorta di laboratorio di idee, non prive di contraddizioni,

sull’uso degli spazi museali e sulla possibilità di trasformarli in una piattaforma

di confronto e di scontro tra culture e visioni diverse della realtà.

Università degli Studi di Milano Bicocca

MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Giornata di Studi

I Musei delle Culture all’epoca della globalizzazione.

Ricerca, educazione, valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

19 maggio 2016 - MUDEC, via Tortona 56, Milano

Roberto Pinto lavora dal dicembre 1988 presso la rivista di arte contemporanea Flash

Art, prima come redattore e, dal gennaio 1993 al marzo 1996, come caporedattore.

Collabora dal 1993 con la Redazione di Radio Popolare.

Tra i saggi pubblicati ricordiamo: Lucy Orta, Phaidon, London 2003, Nuove Geografie

Artistiche. Le mostre al tempo della globalizzazione, Postmediabooks, Milano 2012.

Tra le mostre curate ricordiamo: Subway, 1998 Milano; Arte all'arte 2000; Transform,

2001, Trieste; Short Stories, 2001, Milano; Americas Remixed, 2002 Milano; Dimensione

Follia, 2004 Galleria Civica di Trento, Spazi Atti (con J.H. Martin), 2004 PAC, Milano;

Confini (curata con Cincinelli e Collu) Museo Provinciale Nuoro 2006. Ha curato le otto

edizioni del ciclo di incontri sull’arte contemporanea La generazione delle immagini. È

stato curatore alla V Biennale di Gwangju, Corea (2004) e alla Terza Biennale di Tirana

(2005). È stato curatore per la Fondazione Ratti, Como. È curatore del progetto ArtLine

(parco delle sculture permanenti) per il Comune di Milano.

Ha insegnato presso l'Università di Trento e presso l'Università di Bologna dove è

ricercatore di Storia dell’arte contemporanea.

Besmir Rjolli

Coordinatore del tavolo “Museo delle Culture del Forum della Città Mondo”

Il Museo delle culture vive

L'intervento inizierà con una breve storia del Forum Della Città Mondo che fin dalla sua

creazione il si è aperto al nuovo soggetto culturale della città costituito dal MUDEC ed ha

espressamente dedicato uno dei propri tavoli di lavoro ai rapporti con il Museo delle

Culture. Il Tavolo, in collaborazione con l’Associazione Città Mondo e con la direzione del

Museo, ha contribuito alla programmazione degli eventi culturali, organizzando più di

ottanta iniziative nell’ultimo anno. Grazie ai suoi rapporti diretti con le comunità e le

associazioni, il Forum ed in particolare il tavolo Mudec, hanno contribuito in modo

determinante a trasformare il MUDEC in un museo delle culture vive. Seguirà un'analisi

sulla tipologia delle iniziative culturali che il Forum ha proposto al Mudec.

Besmir Rrjolli, laureato in Linguaggi dei Media all’Università Cattolica di

Milano, ha da sempre accompagnato la sua professione di organizzatore di

eventi e formatore di teatro sociale all’intervento per la cooperazione

internazionale. Mediatore culturale e interprete per la Procura della

Repubblica Italiana nel 2007 fonda l’associazione Dora e Pajtimit

(www.doraepajtimit.org) di cui è tuttora Presidente.

Università degli Studi di Milano Bicocca

MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Giornata di Studi

I Musei delle Culture all’epoca della globalizzazione.

Ricerca, educazione, valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

19 maggio 2016 - MUDEC, via Tortona 56, Milano

L’associazione da oltre sette anni organizza eventi e laboratori artistici tra l'Italia e

l'Albania, impegnandosi per la coesione sociale e la tutela dei soggetti svantaggi, il

turismo responsabile e il sostegno alla società civile. La rete di collaboratori e sostenitori

a cui il Presidente di Dora e Pajtimit ha dato vita è attualmente composta da diverse

associazioni, teatri, aziende, cooperative ed enti locali in Italia e Albania. Attualmente

Besmir Rrjolli è anche il coordinatore del tavolo Museo delle Culture del Forum della Città

Mondo fondato nel 2011 dal Comune di Milano.

Marco Antonio Ribeiro Vieira Lima

Antropologo, Comitato Scientifico MUDEC, Museo delle culture di Milano

MUDEC e Città Mondo fra potestà e condivisione

Se “per la vita quotidiana dominazione è primariamente amministrazione” (Weber)

l’intervento è un’occasione per riflettere su “una scelta caratterizzante” del MUDECMilano: la presenza della sede dell’Associazione Città Mondo al suo interno, il contributo

del Forum Città Mondo alla programmazione degli eventi e la partecipazione di un loro

rappresentante al Comitato Scientifico del Museo. Ripercorrere la esigua e breve

esperienza amministrativa di questa decisione politica alla luce dell’uso del concetto di

violenza simbolica (Bourdieu) può servire a evidenziare pratiche che si confrontano tra

integrazione e interazione, tra tutela e condivisione, tra potestà e protagonismo

associativo, infine tra amministrazione pubblica e società civile, opposizioni dialettiche

che esondano dai margini della più recente istituzione museale milanese.

Marco Antonio Ribeiro Vieira Lima, antropologo e musicista, è dottorando (4° anno) al

corso di Antropologia della Contemporaneità: etnografia delle diversità e delle

convergenze culturali all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove ha ottenuto

(marzo 2012) con i massimi voti e lode, la Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche

ed Etnologiche, con una tesi sulla musica popolare brasiliana. Per nove anni (20032012) è stato Direttore Esecutivo dell’Istituto Brasil-Italia di Milano, lavorando in

collaborazione con il Consolato Generale del Brasile per la diffusione e divulgazione

della cultura brasiliana. È membro del Comitato Scientifico del Museo delle

Culture (MUDEC) di Milano.

Università degli Studi di Milano Bicocca

MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Giornata di Studi

I Musei delle Culture all’epoca della globalizzazione.

Ricerca, educazione, valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

19 maggio 2016 - MUDEC, via Tortona 56, Milano

Raimondo Schettini

Responsabile dell’Image and Vision Laboratory dell’Università di Milano Bicocca

Visual Computing e fruizione dei beni culturali materiali ed immateriali

Vi è un crescente impiego di strumenti e metodologie informatiche a supporto della

catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e fruizione dei beni culturali

materiali ed immateriali. Nel mio intervento, partendo dall’analisi di alcuni casi

reali, porterò alcuni esempi su come la Visual Computing, ovvero l’insieme delle

discipline dell’informatica inerenti la manipolazione di immagini e modelli 3D (computer

grafica, elaborazione delle immagini, visualizzazione, visione artificiale, realtà virtuale e

aumentata) possa efficacemente favorire la fruizione dei beni culturali materiali ed

immateriali.

Raimondo Schettini e’ professore ordinario presso il Dipartimento di Informatica,

Sistemistica e Comunicazione – DISCo - dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. E’

stato responsabile del Laboratorio Immagini e Colore del CNR dal 1990 al 2002. Ha

fondato nel 2003 il laboratorio DISCo Imaging and Vision (www.ivl.disco.unimib.it).

Svolge attività di ricerca inerente: l'elaborazione, l'analisi e la classificazione di immagini

e video; la gestione e riproduzione del colore nei sistemi informatici; l'indicizzazione

automatica di immagini, video e oggetti tridimensionali in funzione delle loro

caratteristiche pittoriche. La s ua attività è documentata in oltre 300 pubblicazioni in

riviste, libri ed atti di convegni internazionali. E’ co-inventore di diversi brevetti. E’ stato

responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca, presso CNR, Milano-Ricerche, e

DISCo.

Giuliana Tomasella

Storica dell’arte, Università di Padova

Muquifu – Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos: un esperimento di

museografia sociale a Belo Horizonte

Oggetto della relazione è un museo inusuale, nato anche grazie a una tesi di laurea, di

cui sono stata relatrice, discussa all’Università di Padova nel settembre 2012

da Padre Mauro Luiz da Silva, che ha progettato e poi realizzato il Muquifu,

Museo dei Quilombos e delle favelas urbane di Belo Horizonte, in Brasile,

dove vive e opera come sacerdote da circa 16 anni.

Università degli Studi di Milano Bicocca

MUDEC – Museo delle Culture di Milano

Giornata di Studi

I Musei delle Culture all’epoca della globalizzazione.

Ricerca, educazione, valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

19 maggio 2016 - MUDEC, via Tortona 56, Milano

Il museo è nato come risposta alla decisione dell’amministrazione di Belo Horizonte di

smantellare gli agglomerati di Sao Bento e Santa Lucia, nell’ambito di un’iniziativa di

“pulizia” della città, con conseguente trasferimento dei suoi abitanti.

Di fronte al rischio (che ora è già realtà) della distruzione della favela e della

deportazione dei suoi abitanti, il Muquifu si pone come un presidio, un punto di

resistenza di fronte a una sorta di tsunami demolitore e omologante.

Il museo è nato e si è sviluppato grazie a tutta una serie di iniziative, aperte alla città nel

suo complesso e molto diverse fra loro: vere e proprie installazioni, piccole mostre di

oggetti, ma anche attività nelle quali gli abitanti sono chiamati a partecipare in prima

persona. Di fronte alla difesa – nonostante tutto - della favela, di fronte al dispiegamento

fantasioso dei progetti del Muquifu, siamo stimolati a riflettere da una prospettiva nuova e

rovesciata sui concetti di tutela e salvaguardia

Giuliana Tomasella è professore associato all’Università di Padova, dove insegna

Museologia e storia del collezionismo e di Storia della critica d’arte. E’ attualmente

responsabile del progetto di ricerca d’Ateneo dedicato a “La rappresentazione

dell’alterità. Esposizioni e mercato artistico nell’Italia coloniale”. E’ membro dell’Heritage

Working Group dell’International Coimbra Project. Dal 2013 è impegnata in un progetto

internazionale di museografia sociale legato alla promozione e difesa del Muquifu

(Museo dos Quilombos e Favelas Urbanos di Belo Horizonte), che ha finora previsto una

serie di conferenze a Belo Horizonte (settembre 2013), Rouen e Nancy (novembre 2015)

e l’organizzazione a Padova della I mostra Itinerante del Muquifu (gennaio-febbraio

2014). E’ prevista, nel corso del 2015 e del 2016 l’organizzazione di altre mostre a

Bogotà e a Innsbruck. I suoi studi si sono focalizzati sul rapporto fra arte e politica

durante il fascismo e sulla revisione del concetto di modernità all’indomani del primo

conflitto mondiale; si è inoltre dedicata a questioni metodologiche connesse alla nascita e

allo sviluppo del moderno metodo della storia dell’arte e ha analizzato gli scritti di vari

importanti storici dell’arte fra Otto e Novecento, come Lionello Venturi, Giuseppe Fiocco,

Rodolfo Pallucchini, Max Jacob Friedlaender.