Finisce la guerra, non comincia la pace

di Alessandra Peretti

Dalle carte della Censura politica dell’Archivio della Prefettura di Pisa

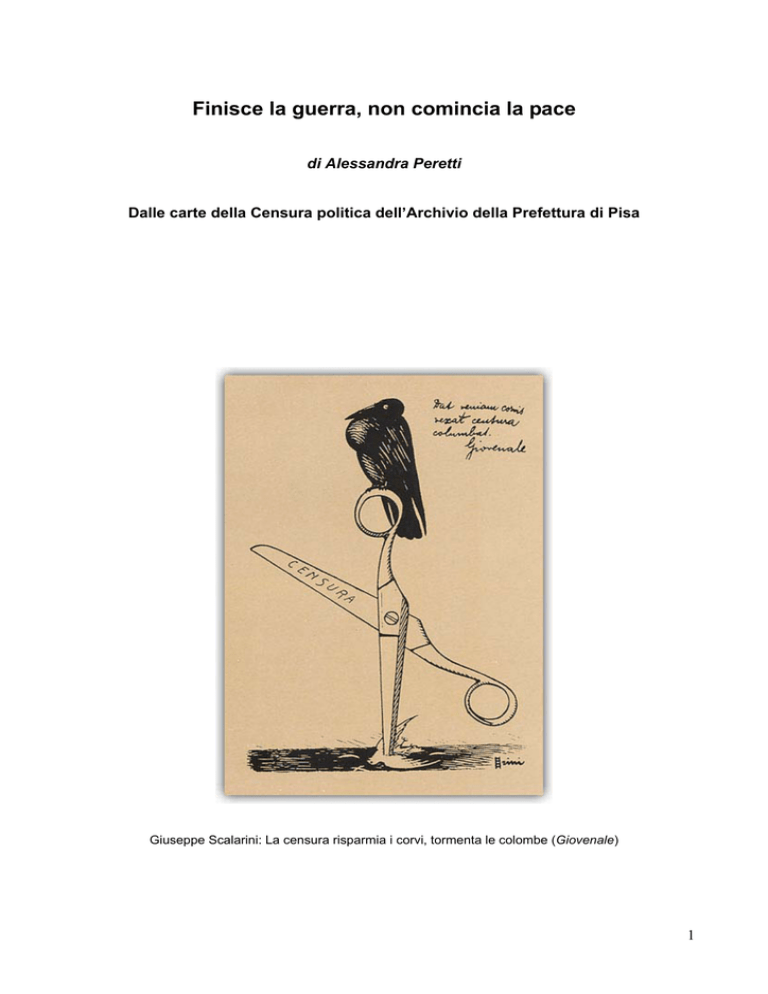

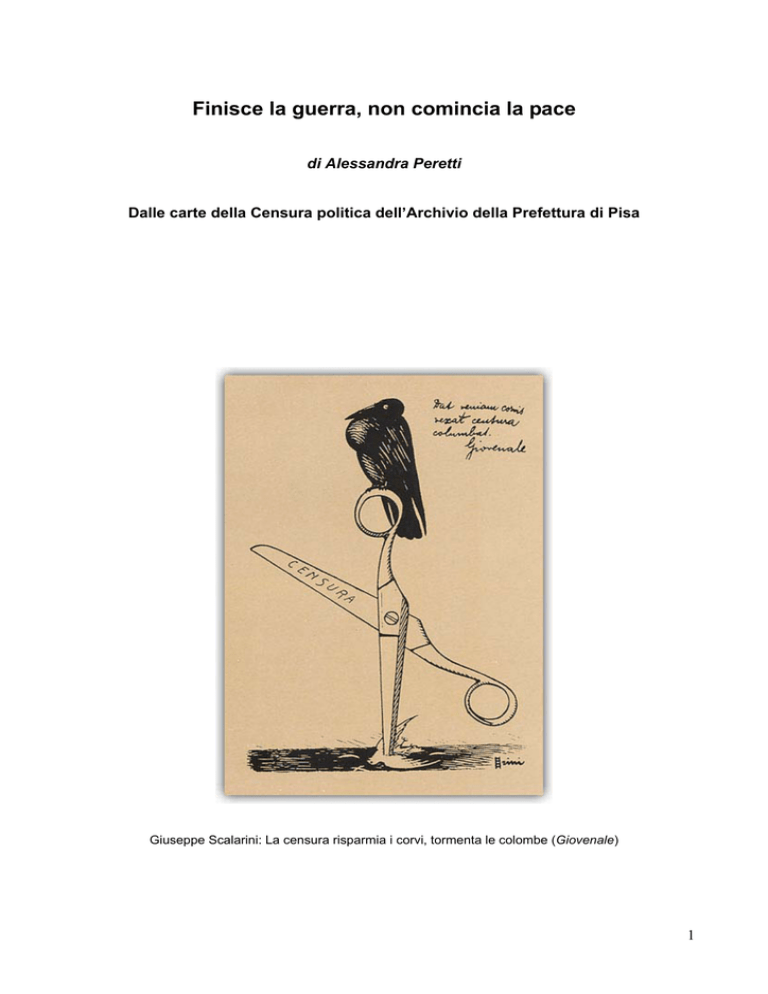

Giuseppe Scalarini: La censura risparmia i corvi, tormenta le colombe (Giovenale)

1

La questione adriatica

Il 3 novembre 1918, con l’armistizio di Villa Giusti, finisce per l’Italia la grande guerra. Tutti

gli italiani si ritrovano uniti nel sollievo per la conclusione di un periodo inaspettatamente lungo di

lutti e sacrifici enormi: 650.000 morti, 947.000 feriti, 600.000 prigionieri e dispersi sono

approssimativamente i costi che in termini di vite umane il paese ha pagato a più di tre anni di

guerra di trincea. Ed è proprio la convinzione di aver superato vittoriosamente una prova storica che

produce la diffusa richiesta di un rinnovamento radicale: al sacrificio di tanti caduti e allo sforzo

collettivo del popolo italiano si può dare un senso solo creando una società più moderna e più giusta

dal punto di vista morale, sociale, politico.

Ma la lacerazione che aveva diviso la società italiana tra neutralisti e interventisti nella

stagione della neutralità, tra il luglio del ’14 e il 24 maggio 1915, si ripropone immediatamente sul

valore da riconoscere alla guerra appena vinta e sulle aspettative con cui si guarda alla pace tanto

sospirata. E’ una lacerazione che coinvolge in prima linea le forze politiche: la vecchia classe

dirigente liberale ne viene disintegrata, nello scontro tra posizioni giolittiane, di interventismo

democratico e di destra conservatrice sempre più risucchiata nell’area nazionalistica. Risultano

invece accomunati dal rifiuto di riconoscere un valore ideale alla guerra e dal fatto di non averne

condiviso la responsabilità quelli che - anche per questa ragione - si avviano a diventare, con le

elezioni a sistema proporzionale del novembre del ’19, i due maggiori partiti italiani: i socialisti e i

popolari. Nel partito socialista, in particolare, il massimalismo del dopoguerra, alimentato

dall’attesa messianica della rivoluzione, non eviterà l’errore di trasformare la lotta alla guerra in

lotta a chi la guerra l’ha fatta, allontanandosi ben presto dalla possibilità di un incontro con i settori

democratici del movimento degli ex combattenti. Nella società italiana, per altro, sale in relazione

alle difficoltà del momento la recriminazione sull’inutilità dei sacrifici compiuti, che investe chi ha

imposto tali sacrifici e chi in nome di essi ha fatto tante promesse che ora appaiono illusorie.

Nei primi mesi del dopoguerra dunque, mentre si moltiplicano gli scioperi operai e le

agitazioni popolari contro il carovita, si assiste anche a un progressivo affermarsi di parole d’ordine

e battaglie politiche di ispirazione nazionalista e fascista, contro chi è accusato di voler defraudare

gli italiani dei risultati di tante sofferenze negandone valore e sacralità. Sulla base di un tale stato

d’animo diffuso è destinato a crescere quello che è stato chiamato il mito, o anche il fungo

velenoso, della vittoria mutilata.

Se infatti da tutto questo, e da altro ancora, derivano al dopoguerra italiano quei caratteri di

guerra civile che lo faranno sfociare in breve nella dittatura fascista, tra la fine del 1918 e i primi

mesi del 1919 la crisi si alimenta in particolare delle polemiche sulle rivendicazioni territoriali da

2

avanzare nelle trattative di pace, il cui nucleo centrale è rappresentato dalla cosiddetta questione

adriatica.

Il patto di Londra, sottoscritto dall’Italia con le forze dell’Intesa alla vigilia dell’entrata in

guerra, nell’aprile del 1915, e rimasto segreto fino al 1917, era ispirato all’obbiettivo tradizionale

della diplomazia europea che vedeva nell’equilibrio delle forze la garanzia di ogni stabilità futura.

Per questo l’Italia doveva avere un ruolo centrale nel ridimensionamento dell’Austria-Ungheria e il

patto di Londra le riservava ampie concessioni sul confine orientale, in modo da togliere all’Austria

il predominio sul mare Adriatico. Dei due firmatari di parte italiana, Salandra era stato un anno

dopo costretto a lasciare il governo, mentre Sonnino era rimasto come ministro degli esteri

l’intransigente garante del rispetto e delle intenzioni di quel patto per tutta la durata della guerra.

Quando però alla fine della guerra si trattò di riscuotere il credito relativo, non solo la

situazione internazionale era profondamente cambiata, ma l’intero vecchio ordine europeo si era

dissolto. L’America di Wilson, il cui intervento aveva determinato l’esito della guerra a favore

dell’Intesa, non aveva sottoscritto il patto di Londra e la sua azione diplomatica era tutta incentrata

sui 14 punti, vera e propria nuova diplomazia contrapposta alla tradizione precedente. Il punto 9 in

particolare dichiarava: “Una rettifica delle frontiere italiane dovrà essere effettuata secondo le linee

di nazionalità chiaramente riconoscibili”. Lo stesso governo italiano, in particolare il presidente

Orlando, aveva manifestato nel corso del 1918 la sua piena adesione alla politica delle nazionalità e

promosso in Campidoglio un Congresso dei popoli oppressi dall’Austria, che si era concluso con la

proclamazione del diritto all’autodeterminazione e alla piena indipendenza dei popoli italiano,

polacco, rumeno, ceco e jugoslavo.

Per altro la dissoluzione dell’Austria-Ungheria e dell’impero zarista con la sua tradizionale

politica di espansionismo balcanico, e la conseguente creazione di un nuovo stato jugoslavo,

cambiavano radicalmente i termini della questione. L’interesse dell’Italia a svolgere un ruolo nella

regione adriatica e balcanica doveva fare i conti ora con le legittime aspirazioni nazionali e le assai

meno legittime ingordigie nazionalistiche degli slavi del sud. I due poli intorno a cui si scatenò la

contesa furono la Dalmazia e Fiume: la prima italiana in base al patto di Londra, ma jugoslava ora

in nome del principio wilsoniano di nazionalità, la seconda croata per il patto di Londra, ma italiana

per la scelta della stragrande maggioranza della sua popolazione urbana.

Intorno a questo scontro si dissolse in Italia il già composito schieramento interventista.

Mentre i democratici venivano tacciati di “rinunciatari” per la volontà di rispettare rigorosamente il

principio wilsoniano (fino alla rinuncia del confine del Brennero), i nazionalisti, indifferenti

all’incoerenza delle loro pretese, andarono rumorosamente all’attacco in nome del “sacro egoismo”

nazionale interessato sia a Fiume che alla Dalmazia. Il governo di Vittorio Emanuele Orlando, che

3

aveva portato il paese alla vittoria nella guerra, si dissolse nel vivo della battaglia sulla pace e dopo

le ambiguità e contraddizioni manifestate nel corso della conferenza di Parigi finì per dimettersi nel

giugno 1919. Il governo successivo, presieduto dall’on. Nitti, sarà costretto nell’autunno ad

affrontare il precipitare della crisi e la marcia su Fiume di D’Annunzio.

La censura sulla stampa

Dai documenti dell’Archivio della Prefettura di Pisa che qui vengono presentati e che

appartengono alla serie delle buste della Censura politica (v. Quaderno n. 4), emerge chiaramente la

preoccupazione del governo riguardo a tali temi, almeno nel periodo fino al giugno 1919 che è

quello coperto dalla documentazione. Gran parte delle disposizioni che Orlando, il suo

capogabinetto Flores, il vicepresidente Colosimo e altri diramano telegraficamente per orientare

l’attività della censura sulla stampa è dedicata ai temi della politica estera: dalla questione jugoslava

alle tensioni con la Francia e con Wilson alla rivalità con la Grecia in Asia minore. Le

preoccupazioni del governo sembrano soprattutto ispirate al desiderio di non alimentare le

polemiche nazionalistiche e di non irritare gli alleati con cui si sta discutendo a Parigi. Se altri temi

sono presenti qua e là, come quelli della riconversione industriale o delle agitazioni per il carovita o

dell’amnistia, hanno comunque un rilievo quantitativamente modesto.

Le norme sulla censura sulla stampa ebbero alla fine della guerra una provvisoria revisione

che finì per lasciare le cose come stavano. Una circolare del 21 novembre 1918 firmata dal

presidente del Consiglio annunciava un Regio decreto in corso di pubblicazione che avrebbe dovuto

limitare a tre soli casi gli interventi degli uffici censura: alle notizie di carattere militare, alle notizie

“non conformi al vero che possano generare allarmi nella pubblica opinione o turbare i rapporti

internazionali”, alle notizie contenenti elementi di reato perseguibile di ufficio. Per quanto si

prevedesse una graduale limitazione dei compiti della censura, per ora si ricordava che “talvolta

basta un particolare non vero, aggiunto ad una notizia fondamentale vera, a svisare la realtà e a

generare allarme nel pubblico”. Successivamente, dal 1° aprile 1919 venne abolita la censura

telegrafica per l’interno del regno, ma non quella sui telegrammi internazionali o indirizzati a quella

parte dell’Italia settentrionale che continuava ad essere definita zona di guerra. Solo nel luglio il

governo Nitti ne decise la soppressione, nell’intento di normalizzare il clima postbellico.

A ciò si aggiunsero le particolari preoccupazioni relative alla diffusione di notizie sulle

discussioni in corso alla conferenza di pace di Parigi, che si aprì il 18 gennaio 1919. Le

corrispondenze giornalistiche da Parigi dovevano essere vistate dall’ufficio stampa di là ed essere

poi controllate dai vari uffici di censura locali. Una complessa procedura, che subì via via marginali

4

aggiustamenti, fu avviata in proposito e si moltiplicarono i telegrammi da Roma col sunto delle

direttive alla stampa, vere e proprie veline a cui ispirare le cronache dei giornali.

Oltre ai documenti della censura, è presente in questa sezione una notificazione del Comune

di Pisa che si riferisce alla drammatica partenza da Parigi della delegazione italiana alla fine di

aprile 1919.

La memoria dei caduti

Nel contesto generale di contrapposizioni accanite di cui si è evidenziato qui un aspetto, la

fine della guerra segna anche l’inizio di un processo che avrà nella successiva dittatura fascista il

suo compimento e la sua apoteosi. Quella che gli storici chiamano oggi “sacralizzazione della

memoria della guerra” si avvia anche in Italia a partire dal culto dei caduti, attraverso

la

proliferazione di “monumenti che via via vengono eretti nel primo dopoguerra, dai capoluoghi di

provincia alle località più modeste: quelle nei cui negozi saranno per anni reperibili e offerte all’uso

solo una o due cartoline con le attrazioni locali: la chiesa parrocchiale e, appunto, il monumento ai

Caduti” (M. Isnenghi, Le guerre degli italiani, Milano 1989). Nella presentazione delle sezioni

successive dei documenti qui raccolti questo fenomeno verrà più puntualmente illustrato. Qui mi

interessa solo rilevare due elementi che riguardano specificamente l’argomento da me considerato.

Da un lato tutti quei morti il cui nome e numero erano stati rigorosamente censurati durante la

guerra per non deprimere il fronte interno, si prendono ora la rivincita di ricomparire uno per uno a

caratteri cubitali sui manifesti che ne annunziano il ritorno dai campi di battaglia, sulle lapidi dei

monumenti a loro dedicati. Le autorità che li avevano banditi dalle colonne dei giornali,

prescrivendo perfino di ridurre al minimo i caratteri tipografici dei necrologi (v. Quaderno n. 4), ora

chiamano tutti i cittadini ad affollare le cerimonie funebri in loro onore.

D’altra parte il fenomeno coinvolge tutte le nazioni europee fin dai primi mesi della pace, ma

in Italia proprio le lacerazioni tra neutralisti e interventisti, tra democratici e nazionalisti che si

prolungano nel dopoguerra lo caratterizzano specificamente. Nell’uso dell’eufemistico e

sdrammatizzante termine di caduti, invece che morti, nell’insistenza con cui si vuole celebrare la

vittoria anziché la pace, nell’interpretazione ufficiale imposta dall’alto attraverso la diffusione

molecolare di lapidi e monumenti si esprime la volontà di esorcizzare la realtà di una memoria

divisa e di imporre a tutti un comune senso del valore e della sacralità della guerra. Dice ancora lo

storico Isnenghi: “La Francia, che era stata per forza di cose più pronta nell’entrare in guerra e più

compatta nel farla, appare meno accanita e dogmatica nel ricordo; l’Italia, che aveva dibattuto per

5

dieci lunghi mesi se farla o no e che poi, nel 1915-1918, si era manifestata più divisa, cancella i

contrasti rispecchiandosi in una memoria pubblica che si vuole unanime” .

Bibliografia

L. Salvatorelli – G. Mira, Storia d’Italia nel periodo fascista, Torino 1964

G. Salvemini, Scritti sul fascismo, Milano 1961

R. Vivarelli, Storia delle origini del fascismo: l’Italia dalla grande guerra alla marcia su

Roma, Bologna 1991

M. Isnenghi, Le guerre degli italiani, Milano 1989

M. Isnenghi, La grande guerra, Firenze 1997

A. Gibelli, La grande guerra degli italiani 1915-18, Firenze 1998

G.L. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Bari 1990

Giuseppe Scalarini: La censura e l’Avanti!

6