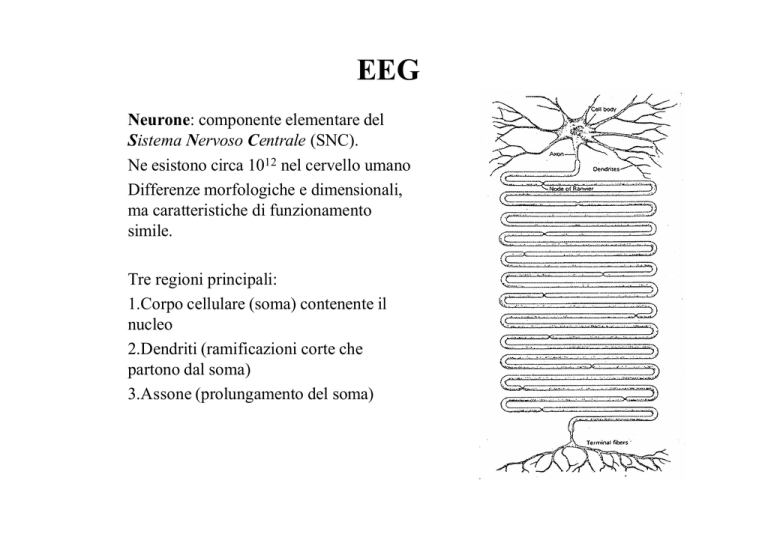

EEG

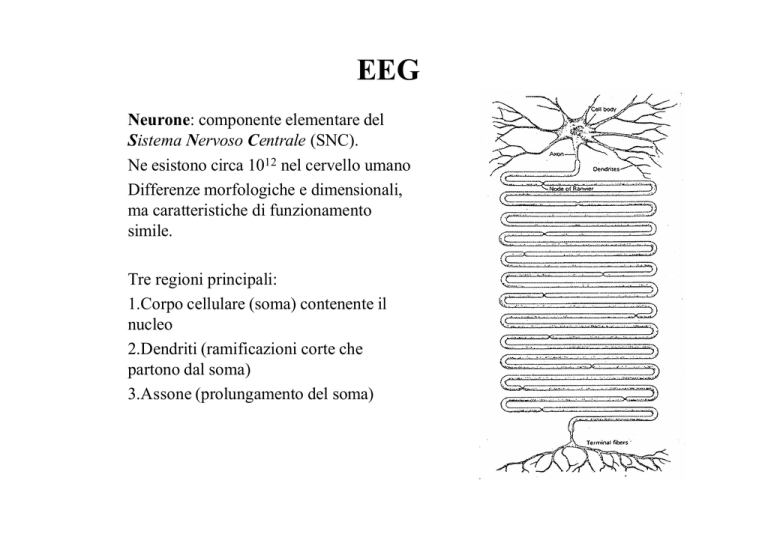

Neurone: componente elementare del

Sistema Nervoso Centrale (SNC).

Ne esistono circa 1012 nel cervello umano

Differenze morfologiche e dimensionali,

ma caratteristiche di funzionamento

simile.

Tre regioni principali:

1.Corpo cellulare (soma) contenente il

nucleo

2.Dendriti (ramificazioni corte che

partono dal soma)

3.Assone (prolungamento del soma)

EEG

L’assone è un canale di trasmissione del segnale

elettrico da un neurone ad un altro

Lunghezza da pochi mm a circa 1m

Larghezza da 1 a 20 µm

Velocità di conduzione fino a 100 m/s nelle fibre

assoniche più grandi

Ricoperti di una sostanza isolante (mielina),

interrotta ad intervalli regolari (punti di Ranvier)

I dendriti ed il soma sono in contatto con le

terminazioni degli assoni di altri neuroni che

presentano rigonfiamenti detti bottoni sinaptici

Trasmissione unidirezionale: dall’assone di un

neurone al dendrite od al soma di un altro. Può

avere carattere eccitatorio o inibitorio

Ogni neurone può avere fino ad un migliaio di

contatti sinaptici e riceverne altrettanti

EEG

Segnali elettrici: tensioni variabili nel tempo (‘potenziali’) dovute a d.d.p. tra

interno ed esterno delle cellule nervose.

Segnali in ingresso (si propagano passivamente e si attenuano velocemente,

ridotti ad 1/3 dopo circa 1mm):

Potenziali recettori: trasformano uno stimolo sensoriale in un

segnale elettrico

Potenziali sinaptici: segnali elettrici inviati dai neuroni

circostanti attraverso i contatti sinaptici.

I potenziali in ingresso convergono verso una zona neuronica in cui vengono

algebricamente sommati.

Il risultato di tale somma può portare alla generazione, da parte del neurone, di

una risposta: il potenziale d’azione.

Tale risposta viene propagata attivamente lungo tutto l’assone e raggiunge le

terminazioni sinaptiche dove interagisce con altri neuroni.

EEG

Rappresentazione funzionale del neurone: quattro componenti.

EEG

All’interno ed all’esterno della

cellula nervosa si trovano ioni

positivi e ioni negativi.

Spessore della membrana (insieme

di lipidi e proteine) da 8 a 10 nm.

All’interno soprattutto K+ e altri

anioni organici, all’esterno

soprattutto Cl- e Na+.

In condizioni di riposo la

differenza di potenziale tra esterno

ed interno è di circa 60mV con

l’interno negativo rispetto

all’esterno.

Diffusione passiva per gradiente di

concentrazione e meccanismo

attivo, pompa sodio-potassio,

mantengono l’equilibrio.

EEG

Nella membrana esistono proteine (canali ionici) capaci di lasciare passare

solo un particolare ione.

I canali sodio, in condizioni di riposo, sono praticamente chiusi (bassa

permeabilità della membrana).

Se ‘stimolata’ la membrana può aprire i canali del sodio à gli ioni Na+

entrano à il potenziale interno viene perturbato à passa da negativo a

positivo à cambia permeabilità al potassio à gli ioni K+ escono à il

potenziale tende a ritornare alle condizioni di riposo.

Tutto ciò avviene

all’inizio dell’assone, poiché

il corpo cellulare

non ha canali sodio

controllati dal potenziale.

EEG

Chi fornisce la stimolo?

Tutte le connessioni sinaptiche

dei dendriti causano piccole

variazioni del potenziale

elettrico all’interno della

membrana.

Se le quantità di eccitazioni

sinaptiche sono sufficienti da

far sì che il potenziale interno

raggiunga un valore di soglia si

aprono i canali sodio à si

genera il potenziale d’azione.

Comportamento ON-OFF del

neurone.

EEG

Come avviene la propagazione lungo l’assone?

EEG

Sinapsi: Insieme di membrana pre-sinaptica (bottone sinaptico), membrana postsinaptica (punto di contatto con il soma o i dendriti), spazio sinaptico.

Può essere di due tipi: chimica o elettrica. Nei mammiferi maggioranza di chimica.

Vescicole sinaptiche contenenti trasmettitore chimico per comunicazione

(acetilcolina o acido gamma-ammino burritico GABA)

EEG

Sinapsi attiva à le vescicole liberano il loro contenuto nello spazio sinaptico à il

neuro-trasmettitore si fissa su molecole recettrici su esterno membrana post-sinaptica

à apertura di canale ionico.

Effetto eccitatorio:

apertura dei canali sodio

Effetto inibitorio:

apertura dei canali cloro

Depolarizzazione della membrana

dendritica à cambiamento di

potenziale locale à generazione

di corrente all’interno della cellula

à se somma correnti sufficienti

à generazione potenziale d’azione.

Una volta generato, l’impulso nervoso percorre tutto l’assone (la velocità può essere

diversa)

EEG

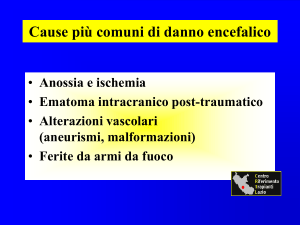

Il SNC, il cui componente fondamentale è il neurone, può essere suddiviso in:

midollo spinale (contenuto nella colonna vertebrale) ed encefalo (contenuto nel cranio).

Encefalo:

•Tronco cerebrale o tronco encefalico(composto da midollo allungato, ponte e

mesencefalo)

•Cervello (composto da diencefalo e telencefalo che consta dei due emisferi cerebrali) è

avvolto da tre membrane protettive (meningi)

•Cervelletto

EEG

Due emisferi cerebrali:

ciascuno controlla il lato

opposto del corpo.

Sono connessi fra loro da

una banda di 300 milioni di

fibre nervose.

Ciascun emisfero è

composto da più strati.

Il più esterno, composto da

un denso insieme di cellule

nervose appare grigio

(materia grigia), è spesso

qualche mm, ed è chiamato

corteccia cerebrale.

EEG

La corteccia è molto convoluta e consiste di gyri (dorsali) e sulci (solchi). I

solchi più profondi sono chiamati fessure.

Gli strati profondi degli emisferi consistono di assoni (materia bianca) e corpi

cellulari (nuclei)

EEG

La corteccia di ciascun emisfero è divisa in quattro aree (lobi):

Lobo frontale (pianificazione, processo decisionale, comportamento intenzionale)

Lobo parietale (informazioni sensoriali)

Lobo occipitale (in parte dedicato alla visione)

Lobo temporale (udito, percezione, memoria, ecc.)

EEG

Registrazione dell’andamento temporale dei potenziali elettrici generati

dall’attività cerebrale

•ElettroEncefaloGramma (EEG): registrazione con elettrodi posti sullo scalpo

•ElettroCorticoGramma (ECoG): registrazione con elettrodi posti sulla

superficie esposta della corteccia cerebrale

•Registrazione profonda: registrazione con sottili elettrodi ad ago inseriti nel

tessuto neurale del cervello

Indipendentemente dal tipo di registrazione rappresentano la sovrapposizione

dell’effetto di vari generatori neuronali.

Utilizzi dell’EEG:

Valutazione stato neurologico del soggetto

Indicazione della profondità dell’anestesia (anello di retroazione)

Alternativa a ECG in interventi chirurgici a cuore aperto

EEG

Attività elettrica continua ed oscillante: onde cerebrali.

Intensità sullo scalpo: fino a 300 µV

Intensità sulla corteccia: fino a qualche mV

Contenuto di frequenza: 0.5 – 100 Hz

Le caratteristiche delle onde cerebrali dipendono dal grado di attività della

corteccia à notevole differenza tra sonno e veglia.

Andamento molto irregolare, ma in alcuni

Momenti, si evidenziano particolari pattern.

Alcuni stati patologici forniscono pattern

particolari

I normali pattern vengono classificati come:

onde alfa, beta, theta, delta.

EEG

Onde ALFA

Frequenza: 8-13 Hz

Stato di veglia, ma di riposo assoluto

Più intense in regione occipitale, ma possono apparire in zona parietale e

frontale

Ampiezza: 20-200 µV

Scompaiono completamente durante il sonno

EEG

Onde BETA

Frequenza: 13-22 Hz, ma possono arrivare fino a 50 Hz con attività mentale

particolarmente intensa

Più intense in regione parietale e frontale

Ampiezza: 20-200 µV

Si dividono in:

Beta I – comportamento simile alle ALFA, ma frequenza doppia

Beta II – intensa attività cerebrale

EEG

Onde THETA

Frequenza: 4-8 Hz

Più intense in regione parietale e temporale dei bambini. Nell’adulto per

stress, frustrazioni, delusioni

Ampiezza: 20-200 µV

EEG

Onde DELTA

Frequenza: inferiore a 4 Hz

Durante il sonno, nell’infanzia, per gravi disturbi organici del cervello

EEG

Attività cerebrale registrata dipende da posizione in cui l’elettrodo è posto à necessità di

regole standard per il posizionamento degli elettrodi.

Sistema standard proposto dalla International Federation of EEG Societies, denominato 1020.

Utilizza precisi riferimenti anatomici.

Indipendente dalle dimensioni della scatola cranica.

Ciascun elettrodo viene identificato da una sigla che ne specifica la localizzazione.

Le posizioni standard vengono identificate con una lettera ed un numero

Le lettere sono:

F = frontale

T = temporale

C = centrale

P = parietale

O = occipitale

A = orecchio

I numeri pari si riferiscono all’emisfero destro, i dispari al sinistro

Z indica la linea centrale

A1 ed A2 sono in corrispondenza dei lobi delle orecchie e sono usati come riferimento.

EEG

Posizionamento antero-posteriore:

partendo dal vertice si misura distanza tra nasion e inion e si calcolano le

distanze come percentuale della totale

Posizionamento nel piano coronale:

Distanza tra i punti pre-auricolari destro e sinistro

EEG

EEG

Esistono tre tipi di connessione: unipolare, bipolare, riferita alla media.

Unipolare: un elettrodo è preso come riferimento comune per tutti gli altri.

Potenziale variabile à elettrodo lontano à lobo di un orecchio o unione dei due

La traccia assume la sigla dell’elettrodo da cui ha origine

EEG

Riferita alla media: tutti gli elettrodi vengono collegati tra loro con una rete

resistiva. L’uscita della rete è presa come riferimento.

La traccia assume la sigla dell’elettrodo da cui ha origine

EEG

Bipolare: non si usa alcun riferimento. Si utilizzano le differenze di tensione tra

coppie di elettrodi.

Localizzazione più precisa delle zone di attività.

La traccia assume la sigla dei due elettrodi su cui viene effettuata la differenza

EEG

Schema a blocchi encefalografo

EEG

Pre-amplificatore: amplificare il segnale il più vicino possibile alla sorgente serve

per limitare azione di rumori esterni ulteriori. Sono già eventualmente presenti

artefatti (per esempio attività muscolare del collo e del viso: f = 0.5-100Hz).

Alta impedenza di ingresso (2-10 MΩ)

Protezione al paziente con circuito di isolamento

Limitazione della banda allo stretto necessario (S/N)

Guadagno complessivo molto elevato (1000 e più)

Ingresso differenziale con alto CMRR

Calibrazione del segnale (confronto con segnale noto)

Uscita con le caratteristiche necessarie a pilotare uno strumento di registrazione.

EEG

Elettrodi utilizzati:

solitamente Ag-AgCl

(buona stabilità e basso rumore:

5-50 µV)

Necessità di bassa impedenza di

contatto (<5-10 kΩ)

EEG

Registratori a carta

EEG

EEG

Stati di sonno

EEG

Stati patologici

EEG

EEG

EEG

EEG

EEG

EEG

Mappe di potenziali

Importante la disposizione spaziale degli elettrodi oltre che l’andamento

temporale dei segnali.

Difficile confronto visivo

tra tracce di andamenti

temporali.

Passaggio a rappresentazione

topografica

EEG

Rappresentazione a linee equipotenziali

Sequenza di mappe di misure effettuate in

istanti successivi forniscono una visione

diretta della dinamica.

Costruzione linee di livello à utilizzo di

algoritmi distinti in due classi: globali e

locali.

Algoritmi globali più onerosi, ma

garanzia di interpolazioni senza punti

angolosi che potrebbero aversi con quelli

locali.

Dimensione non infinitesima dei punti di

registrazione, allargamento area attiva a

causa di tessuti interposti tra sorgente ed

elettrodi, integrazione spazio-temporale

del sistema visivo à sufficiente

algoritmo locale

EEG

Rappresentazione a

mappe tridimensionali.

La terza dimensione è

l’ampiezza del segnale.

Informazione solo

qualitativa

EEG

Mappe a colori o a livelli di

grigio

Molto efficaci

Presentazione in sequenza

(es. 3Hz) à visione chiara e

precisa di evoluzione spaziotemporale

MEG

MagnetoEncefaloGrafia (MEG):

tecnica di registrazione non invasiva dei piccolissimi campi magnetici

emessi dal cervello.

Emissione associata alle onde alfa approssimativamente 0.1 pT a 5 cm

dallo scalpo. Campo magnetico terrestre ~50 µT.

Necessità di:

•stanza schermata da pesantissimi schermi ad altissima permeabilità

magnetica.

•bobine di superconduttori mantenuti a circa 4 °K.

Ciò permette di indurre una corrente nelle bobine che a loro volta

inducono un campo magnetico in uno speciale magnetometro:

Superconducting Quantum Interference Device (SQUID).

MEG

Sensibilità di 0.01 pT.

Tecniche particolari consentono l’eliminazione del campo magnetico di

fondo (terrestre e ambientale): 10-100 nT.

Il sistema contiene 2 x 37 SQUID (canali di registrazione) che consentono

di determinare la distribuzione spaziale della sorgente di campo magnetico

A differenza di TAC e NMR che danno informazioni di tipo anatomico è

in grado di fornire informazioni funzionali, come PET e fNMR, con la

stessa risoluzione spaziale, ma una superiore definizione temporale (1 ms)

Elevatissimi costo à pochissime unità

Usi: soprattutto ricerca (es.: mappatura della corteccia somatosensoriale e

motoria)