I L

F I L O S O F O

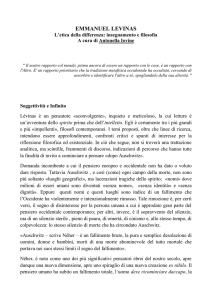

"L'Esodo è il libro dei

dieci comandamenti,

tra i quali io

considero radicale

il non uccidere.

Non uccidere non

vuol dire affatto

non uccidere

con un coltello,

ma non uccidere

in nessuno degli altri

modi che esistono

per uccidere.

Esso significa:

ama il prossimo tuo.

Il problema per noi

occidentali non

consiste nel rifiutare

la violenza sempre

e comunque

in ogni situazione.

Sta nell'interrogarci

su una lotta contro

la violenza che

senza languire

nella non resistenza

al male possa

evitare l'istituzione

della violenza

a partire da

questa stessa lotta".

Emmanuel Lévinas

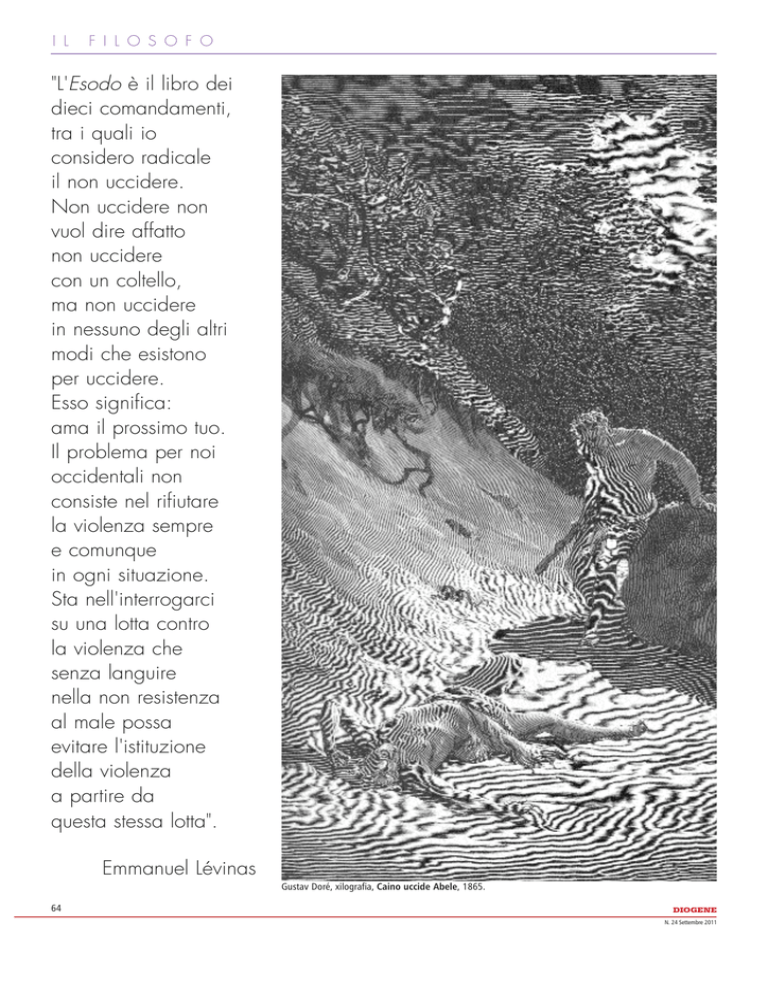

Gustav Doré, xilografia, Caino uccide Abele, 1865.

64

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

I L

F I L O S O F O

Il filosofo che

ha cercato

non l’amore per

la conoscenza

ma la conoscenza

prodotta dall’amore.

Emmanuel Lévinas

L

K Ubaldo Nicola

Direttore di Diogene.

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

eggere i testi di Emmanuel Lévinas, il filosofo francese di origine

lituana morto nel 1995 cui dedichiamo questa sezione, non è un

impresa facile. Formatosi intellettualmente negli anni Trenta attraverso un serrato confronto con il

pensiero di Husserl e Heidegger, anche

dopo aver maturato pesanti critiche a

questi autori egli mantenne sempre il

gusto per uno stile di grande spessore

concettuale, la propensione all’interrogazione del linguaggio, all’ascolto delle

parole, se così si può dire, e alla loro

scomposizione nei più semplici termini

significanti (con i famosi “trattini”, assunti a simbolo di un modo un po’ elitario, di filosofare).

Un autore difficile, quindi, poco adatto

a una rivista di divulgazione popolare.

Se abbiamo comunque accettato la

sfida è per l’originalità (anzi, unicità) e

l’attualità del suo pensiero. Che se volessimo riassumere in una sola frase, starebbe tutto in questa semplice

domanda: “Chi è l’altro?”

Dai greci ad Heidegger la filosofia ha

cercato la risposta nella conoscenza, co-

struendo metafisiche fondate sulle idee

di essere, soggetto, ragione e così via.

L’altro, in questa tradizione, diventa

così un oggetto, fra i tanti che compongono il mondo: può essere conosciuto,

tollerato e rispettato; può diventare

partner di un contratto sociale o di un

progetto di pacificazione mondiale.

Ma non è sufficiente: anche la migliore

filosofia parte sempre da un distacco,

una separazione fra il soggetto e l’altro

che è più che mai necessario superare.

Gli altri esseri umani non sono enti ma

persone, sono il tu rispetto all’io, sono

volti, ognuno con la propria unicità e

infinitezza. Prima ancora di rispettarli e

conoscerli bisogna amarli, preoccuparsi

per loro, averne cura, andare oltre il

principio di reciprocità, sentirsi in ogni

caso e in ogni modo colpevoli per le

loro sofferenze. In breve, bisogna ribaltare l’intera tradizione filosofica e porre

l’etica a fondamento della metafisica,

non il contrario. E che ciò si possa fare

recuperando il significato universale del

monoteismo ebraico è un ulteriore motivo di interesse, un stimolo in più per

una lettura difficile ma feconda. K

65

I L

F I L O S O F O

Una religione da adulti

A torto si considera quella ebraica una religione nazionale, mentre

contiene un messaggio universale: un’idea desacralizzata di Dio che

per valorizzare l’uomo accetta persino la sfida dell’ateismo.

S

K Emmanuel Lévinas

66

arebbe una specie di paradosso

della storia se l’antropologia filosofica della più antica fra le

religioni monoteistiche fosse

considerata defunta. Lo sembra

per la sua stessa antichità; lo sembra a

causa del suo essere insegnata dal popolo ebreo, che si tiene ai margini della

storia politica del mondo di cui ha il

privilegio morale di esser vittima. In realtà si pensa generalmente che i valori

del giudaismo siano entrati da molto

tempo in sintesi più vaste, mentre presi

in se stessi non rappresentano che balbettii, rispetto all’espressione in spirito

e verità ch’essi hanno ricevuto nelle religioni generate dal giudaismo.

Ci si permette quindi di presentare il

giudaismo ostinandosi a rifiutare queste nuove formulazioni, come un “fossile”, come un modo superstizioso di

pensare e vivere proprio di comunità

avvilite dalla loro misera condizione di

vittime nei ghetti. Avviene così che la

voce d’Israele non è ascoltata nel

mondo, se non, nella migliore ipotesi,

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

I L

come la voce di un precursore, quella

dell’Antico Testamento che noi giudei,

come ha detto il teologo Martin Buber,

non abbiamo alcuna ragione di considerare né come testamento né come

antico, e che non collochiamo nella prospettiva del Nuovo.

La voce di Israele è universale

Esiste anche un altro modo d’esporre il

giudaismo. Da qualche tempo lo si rivela al mondo moderno in certe opere

che richiamano troppo facilmente l’attenzione dei cristiani perché restano a

livello di aspetti generali alquanto generosi, seducenti e declamatori, ingannatori e vaghi. Li si accoglie troppo

spesso come il mistero e il messaggio

d’Israele. Ma ciò prova a qual punto la

generosità elementare della fede giudaica sia ignorata dal grande pubblico.

Affinché l’unione fra uomini di buona

volontà che io auspico non si faccia nell’astratto e nel vago, mi permetto qui

appunto d’insistere sulle vie particolari

del monoteismo giudaico.

La loro particolarità non compromette,

bensì promuove l’universalismo. Perciò

questo monoteismo dev’essere cercato

nella Bibbia irrigata dalle fonti nelle

quali, comune alla tradizione giudaica

e cristiana, essa mantiene la sua fisionomia specificamente giudaica.

Ho citato la tradizione esegetica orale

che si è cristalizzata nel Talmud e nei

suoi commentari. La modalità che questa tradizione ha istituito costituisce il

giudaismo rabbinico. Quali che siano gli

argomenti storici che ne provano l’alta

antichità, ed essi sono molto seri, il canone biblico, così come il mondo l’ha

recepito, è stato fissato dai difensori di

questa tradizione.

Il giudaismo che ha una realtà storica (il

giudaismo semplicemente) è rabbinico.

Le vie che conducono a Dio in questo

giudaismo non attraversano gli stessi

paesaggi delle vie cristiane. Se voi doveste esserne scossi o stupiti, sareste

scossi o stupiti che noi siamo ancora

giudei davanti a voi. Per il giudaismo, il

fine dell’educazione consiste nell’istituire un rapporto fra l’uomo e la santità

di Dio e nel mantenere l’uomo in questo rapporto. Ma tutto il suo sforzo

(dalla Bibbia alla conclusione del Talmud nel secolo VI e attraverso la mag-

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

F I L O S O F O

“

L'altro, per essere tale, non può essere

ricondotto né alla conoscenza che io ne ho

né all'amore che parte da me

e intende abbracciarlo.

Emmanuel Lévinas

gior parte dei suoi commentatori della

grande epoca della scienza rabbinica)

consiste nel comprendere questa santità

di Dio in un senso che esclude il significato numinoso del termine, come appare nelle religioni primitive in cui i

moderni hanno voluto spesso vedere la

sorgente di ogni religione.

La sacralità che nuoce all’uomo

Per questi pensatori il possesso dell’uomo da parte di Dio, l’entusiasmo,

sarebbe la conseguenza della santità o

del carattere sacro di Dio, l’alfa e

l’omega della vita spirituale. Il giudaismo ha disincantato il mondo, ha

escluso questa pretesa evoluzione delle

religioni a partire dall’entusiasmo e dal

sacro. Il giudaismo resta estraneo a tutti

i ritorni offensivi di queste forme di elevazione umana, anzi le denunzia come

l’essenza dell’idolatria.

Il numinoso o il sacro avvolge e trasporta l’uomo al di là dei suoi poteri e

voleri. Ma un’autentica libertà resta offesa da queste eccedenze incontrollabili. Il numinoso annulla i rapporti fra

le persone, facendo partecipare gli esseri, sia pure nell’estasi, a un dramma

di cui questi esseri nulla hanno voluto,

a un ordine in cui si inabissano. Questa

potenza in certo modo sacramentale

del divino appare al giudaismo tale da

ferire la libertà umana, contraria all’educazione dell’uomo, che resta

azione su un essere libero.

Non che la libertà sia un fine a se stesso:

essa però resta la condizione di ogni valore che l’uomo possa raggiungere. Il

sacro che mi ingloba e mi trasporta è

violenza. Il monoteismo giudaico non

esalta una potenza sacra, un numen che

trionfi su altre potenze numinose, ma

che partecipi ancora della loro vita clandestina e misteriosa.

Il Dio dei giudei non è sopravvivenza

degli dèi mitici. Secondo un apologo,

Abramo, il padre dei credenti, sarebbe

stato figlio di un mercante d’idoli. Approfittando dell’assenza di Teher, li

avrebbe tutti spezzati, risparmiando il

più grande di essi per attribuirgli, agli

occhi del padre, la responsabilità del

massacro. Ma Teher al suo ritorno non

può accettare questa versione fantastica: egli sa che nessun idolo al mondo

potrebbe distruggere gli altri. Il monoteismo segna una rottura con una certa

concezione del sacro; non unifica né gerarchizza gli dèi numinosi e numerosi, li

nega. Rispetto al divino ch’essi incarnano, non è altro che ateismo.

Su questo punto il giudaismo si sente

estremamente vicino all’Occidente, voglio dire alla filosofia. Non è semplicemente un caso che la via verso la sintesi

fra rivelazione giudaica e pensiero greco

fosse magistralmente tracciata da Maimonide, cui si richiamano i filosofi giudei e musulmani; che un profondo

rispetto per la sapienza greca riempisse

già i sapienti del Talmud; che l’educazione per il giudeo si confonda con

l’ispirazione e che l’ignorante non possa

essere realmente religioso!

E sono frequenti curiosi testi talmudici

che cercano di presentare la natura

della spiritualità d’Israele come costituita dalla sua eccellenza intellettuale:

non certo per orgoglio luciferino della

ragione, ma perché l’eccellenza intellettuale è interiore, e i “miracoli” ch’essa

67

I L

F I L O S O F O

rende possibili non feriscono la dignità

dell’essere responsabile, come invece fa

la taumaturgia; ma soprattutto perché

non deteriorano le condizioni dell’azione e dello sforzo. Da ciò deriva in

tutta la vita religiosa giudaica l’importanza dell’esercizio dell’intelligenza,

certo, applicata in primo luogo al contenuto della rivelazione, alla Torah. Ma

la nozione di rivelazione è destinata ad

ampliarsi rapidamente, sino a comprendere tutto il sapere essenziale.

tria: ignorare il vero Dio è infatti solo

un male a metà; l’ateismo è già meglio

della pietà votata ai mitici dèi in cui Simone Weil distingue già gradi e simboli

della vera religione. Il monoteismo oltrepassa e include in sé l’ateismo, ma

non è accessibile a chi non ha raggiunto

l’età del dubbio, della solitudine e della

rivolta. La difficile via del monoteismo

si congiunge con la strada dell’Occi-

dente. Ci si può chiedere infatti se lo

spirito occidentale, se la filosofia, non

sia in ultima analisi l’affermarsi di

un’umanità che accetta il rischio dell’ateismo, che va corso e superato, come

prezzo della sua maggiore età. K

Tratto da: E. Lévinas, Difficile libertà, La

Scuola, Brescia, 1986.

Solo gli uomini capiscono Dio

Un apologo rabbinico rappresenta Dio

che insegna agli angeli e a Israele; in

questa scuola divina gli angeli (intelletti

senza debolezze ma senza malizia) domandano a Israele, posto in prima fila, il

senso della parola divina.

L’esistenza umana, malgrado l’inferiorità del suo rango ontologico, a causa di

questa inferiorità, di ciò ch’essa implica

di tormentato, d’inquieto e di critico, è

il vero luogo in cui la parola divina incontra l’intelletto e perde il resto delle

sue virtù che si pretendono mistiche.

Ma l’apologo intende anche insegnarci

che la verità degli angeli non è di specie

diversa dalla verità degli uomini, che gli

uomini hanno accesso alla parola divina

senza che l’estasi debba strapparli alla

loro essenza, alla loro natura umana.

L’affermazione rigorosa dell’indipendenza umana, della sua presenza intelligente a una realtà intelligibile, la

distruzione del concetto numinoso del

sacro, implicano il rischio di ateismo: è

un rischio che bisogna correre, perché

solo con esso l’uomo si eleva alla nozione spirituale del trascendente.

È grande gloria del Creatore aver costituito un essere che lo afferma dopo

averlo contestato e negato nelle illusioni del mito e dell’entusiasmo; è

grande gloria di Dio aver creato un essere capace di cercarlo e di capirlo da

lontano, partendo dalla separazione, e

quindi dall’ateismo.

Un testo del trattato Taanith commenta

il versetto di Geremia 2,13: “Poiché il

mio popolo ha commesso due iniquità:

hanno abbandonato me, fonte d’acqua

viva, e hanno scavato delle cisterne, cisterne screpolate, che non trattengono

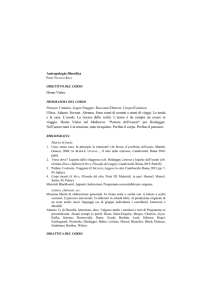

l’acqua”. Esso insiste sulla duplice trasgressione che si commette con l’idolaGustav Doré, xilografia, La nascita di Eva, 1865.

68

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

I L

F I L O S O F O

Dov’è Dio? Nella relazione

morale con l’altro uomo

L’essenza della religione sta in un rapporto con gli altri fondato sull’etica

e sulla giustizia. Ma è anche utile l’osservanza dei riti e dei precetti.

I

K Emmanuel Lévinas

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

n qual modo il giudaismo, geloso

della sua indipendenza ma assetato

di Dio, concepisce l’umano? Come

può integrare l’esigenza di una libertà pressoché vertiginosa con il

suo desiderio di trascendenza?

Avvertendo la presenza di Dio nella relazione con l’uomo. La relazione etica

appare al giudaismo come relazione eccezionale: in essa il contratto con un essere esterno, anziché compromettere la

sovranità umana, la istituisce e le dà

quindi l’investitura.

In senso contrario alla filosofia, che fa

del se stesso l’ingresso nel regno dell’assoluto, e che annuncia con le parole di

Plotino che “l’anima non andrà verso

altro che se stessa, ma verso sé” e “che

essa non sarà dunque in null’altro che

in sé, ma in se stessa”, il giudaismo ci insegna una trascendenza reale, una relazione con Colui che l’anima non può

contenere e senza il Quale essa neppure

può tenersi in se stessa.

Nella sua solitudine, l’io si trova in uno

stato di smembramento e di squilibrio.

Ciò significa che si ritrova come colui

che è già empio verso gli altri, arbitrario

e violento. La coscienza di sé non è

un’inoffensiva constatazione che un io

fa del suo essere, ma è inseparabile dalla

coscienza della giustizia e dell’ingiustizia. La coscienza della mia ingiustizia

naturale, del danno causato ad altri a

partire dalla mia struttura di “Ego”, è simultanea alla mia coscienza di esser

uomo: esse coincidono.

L’inizio del Genesi è, per un commentatore del II secolo meno sollecito di ciò

che l’uomo può sperare che di ciò che

deve fare, oggetto di stupore: perché la

rivelazione inizia con il racconto della

creazione mentre solo i comandamenti

di Dio importano all’uomo? Questo

stupore è ancora il medesimo di Rachi,

commentatore del secolo XI, tramite il

quale, da mille anni, i giudei del mondo

intero hanno accesso alla Bibbia. E l’antica risposta che Rachi ci propone consiste nel sostenere che è importante per

l’uomo (al fine di possedere la terra

promessa) sapere che Dio ha creato la

Terra: poiché se non lo sapesse affatto, il

suo possesso sarebbe una usurpazione.

Un io senza diritti

Nessun diritto può dunque discendere

dal semplice fatto che la persona ha bisogno di spazio vitale: la coscienza del

mio io non mi rivela alcun diritto, la

mia libertà si scopre arbitraria. Essa fa

appello a un’investitura. L’esercizio

“normale” del mio io, che trasforma in

“mio” tutto quanto può raggiungere e

toccare, è messo in questione; possedere

è sempre un ricevere.

La terra promessa non sarà mai, nella

Bibbia, una “proprietà” nel senso romano del termine, e il contadino, al momento delle primizie, non penserà ai

legami eterni che lo connettono con il

terreno, ma al figlio d’Aram, suo antenato, che fu errante.

Non è per noi qui importante invocare

lo statuto legale, tanto singolare, della

proprietà terriera nell’Antico Testamento, ma piuttosto la coscienza di sé

che in esso domina: coscienza in cui la

scoperta dei propri poteri non è separabile dalla scoperta della loro illegittimità. La coscienza di sé si coglie

inevitabilmente in seno a una coscienza

morale: questa non si aggiunge a quella,

ma ne è la modalità elementare. Essere

69

I L

F I L O S O F O

per sé è già sapere il mio errore commesso verso altri. Ma il fatto che io non

mi ponga questioni circa il diritto dell’altro indica paradossalmente che

“altri” non è una riedizione dell’io; nella

sua qualità di “altri” esso si situa in una

dimensione di altezza, idealità, divinità,

e tramite la mia relazione con altri, io

sono in rapporto con Dio.

L’essenza umana sta nella moralità

La relazione morale riunisce dunque insieme coscienza di sé e coscienza di

Dio. L’etica non è il corollario della visione di Dio, essa è questa stessa visione: l’etica è un’ottica, cosicché tutto

quanto io so di Dio e tutto quanto

posso comprendere della sua parola e

dirgli ragionevolmente deve trovare

un’espressione etica.

Nell’Arca Santa dalla quale Mosè intende la voce di Dio, non vi sono altro

che le tavole della legge. La conoscenza

di Dio che possiamo avere e che si

enuncia, secondo Maimonide, in forma

di attributi negativi, assume un senso

positivo nella prospettiva della morale.

“Dio è misericordioso” significa “Siate

misericordiosi come lui”: gli attributi di

Dio sono dati non all’indicativo, ma all’imperativo. La conoscenza di Dio ci

raggiunge come comandamento.

Conoscere Dio è sapere quel che si

deve fare: qui l’educazione (l’obbedienza alla volontà altrui) è l’istruzione

suprema, la conoscenza di quella volontà stessa che è al fondamento di ogni

realtà. Nel rapporto etico “altri” si presenta insieme come assolutamente

altro, ma questa alterità radicale in rapporto a me non distrugge, non nega la

mia libertà, come pensano i filosofi.

La relazione etica è antecedente all’opporsi delle libertà, alla guerra che, secondo Hegel, dà inizio alla storia. Il

volto del mio prossimo ha un’alterità

che non è allergica, che apre l’aldilà; il

Dio del cielo è accessibile senza perdere

nulla della sua trascendenza, ma senza

negare la libertà del credente. Questa

sfera intermediaria esiste. Il Talmud lo

dichiara in quel linguaggio apparentemente infantile che gli fa attribuire, agli

occhi di tanti troppo rapidi lettori, la reputazione di unire complicazioni irresolvibili a una disarmante ingenuità:

“Dio non è mai sceso sul Sinai, mai

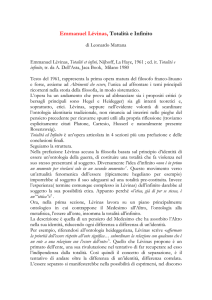

Gustav Doré, xilografia, La torre di Babele, 1865.

70

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

I L

“

Nessuno in questo momento

può dire: ho fatto tutto il mio dovere.

Emmanuel Lévinas

Mosè è salito in cielo. Ma Dio ha piegato il cielo come una coperta, e con

essa ha ricoperto il Sinai, trovandosi

così in terra senza mai lasciare il cielo”:

v’è in ciò una dissacrazione del sacro.

A Dio attraverso l’uomo

La giustizia resa al mio prossimo mi dà

di Dio una prossimità insuperabile. Essa

è altrettanto intima quanto la preghiera

e la liturgia, che senza la giustizia sono

nulla. Dio nulla può ricevere da mani

che hanno commesso violenza. Il pio è

il giusto: giustizia è il termine che il giudaismo preferisce ad altri termini più

evocanti sentimenti: poiché l’amore

stesso richiede la giustizia, e la mia relazione col prossimo non potrebbe restare estranea ai rapporti che questo

prossimo ha con i terzi. Il terzo è pure

mio prossimo.

La legge rituale del giudaismo costituisce la severa disciplina che tende verso

questa giustizia. Può riconoscere il

volto altrui soltanto colui che ha saputo

imporre una severa regola alla sua propria natura. Questa legge non assume

in alcun momento il valore di un sacramento. In un notevole passaggio talmudico, in seguito alla richiesta dei suoi

allievi circa le ragioni dei riti relativi all’acqua lustrale dei Numeri, Rabbi Yohanan Ben Zakai si rifugia dietro

l’autorità del comando divino. Ma egli

aggiunge che, senza questo comando,

“né il contatto del morto rende impuri,

né l’acqua lustrale purifica”; nessun potere intrinseco è concesso al gesto rituale, ma senza esso, l’anima non

potrebbe elevarsi a Dio.

La via che conduce a Dio conduce dunque ipso facto all’uomo, e non per soprappiù; e la via che conduce all’uomo

ci riconduce alla disciplina rituale, all’educazione di noi stessi. La sua grandezza è nella sua regolarità quotidiana.

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

Ecco un passo in cui sono enunciate tre

opinioni: la seconda indica il modo in

cui la prima è vera e la terza indica le

condizioni pratiche della seconda.

Ben Zommaha detto: “Ho trovato un

versetto che contiene tutta la Torah:

Ascolta Israele, il Signore è il nostro

Dio, il Signore è Uno”. Ben Nanas ha

detto: “Ho trovato un versetto che contiene tutta la Torah: amerai il prossimo

tuo come te stesso”. Ben Pazi ha detto:

“Ho trovato un versetto che contiene

tutta la Torah: sacrificherai un agnello

al mattino e un altro al crepuscolo”. E

Rabbi loro maestro si alzò e decise: “La

legge è secondo Ben Pazi”.

La legge è sforzo. La fedeltà quotidiana

al gesto rituale richiede un coraggio più

calmo, più nobile e più grande di quello

del guerriero. È nota l’evocazione profetica d’Israele fatta da Bilaam: “Guardate! Questo popolo si leva come un

leopardo, si alza come un leone”. Il talmudista non esita a confrontare questo

risveglio regale alla potenza sovrana

d’un popolo capace di praticare il rito

quotidiano.

Osservare leggi e riti

Fremito del leopardo che si leva, ma

che non si alza sotto un giogo: la legge

per il giudeo non è mai un giogo. Essa

implica una sua gioia di cui si nutre una

vita religiosa e tutta la mistica giudaica.

Nei Salmi, in cui così intimamente si

accordano gli appelli più nostalgici e la

presenza paterna di Dio, la pienezza di

questa presenza consolante e salvifica

cui “nulla manca”, e la glorificazione

della sua regalità, della sua giurisdizione, della sua legislazione e legge, i

giudei non si sentono al di qua degli

orizzonti aperti dai Vangeli.

L’accordarsi di tanta bontà e di tanto legalismo costituisce la nota originale del

giudaismo. Il Talmud misura con luci-

F I L O S O F O

dità l’altezza e l’apparente opposizione,

ma anche la reale interdipendenza dei

principi che lo producono.

Non possiamo analizzare qui l’ordine

ontologico che lo rende possibile, ma

nulla sembra più semplice né più autentico del loro confondersi nello stesso

versetto. Il salmista associa in modo sorprendente la sua miseria umana più

profonda a un appello al comandamento divino, alla Mitzwab, alla legge:

“Io sono straniero su questa terra, non

nascondermi i tuoi comandamenti”;

così egli unisce lo slancio intimo dell’anima assetata di Dio alla visione severa della giustizia divina: “La mia

anima si spezza di desiderio per i tuoi

giudizi a ogni istante”. K

Tratto da: E. Lévinas, Difficile libertà, La

Scuola, Brescia, 1986.

A P P R O F O N D I R E

I testi di Lévinas sono numerosissimi.

Indichiamo quindi i più importanti.

K

La traccia dell’altro, Pironti, Napoli,

1979.

K

Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità, Jaca Book, Milano, 1980/2006.

K

Quattro letture talmudiche, Il Melangolo, Genova, 1982.

K

Dell’evasione, Elitropia, Reggio Emilia, 1983.

K

Nomi propri, Marietti, Genova, 1984.

K

Etica e infinito. Il volto dell’altro come

alterità etica e traccia dell’infinito,

Città Nuova, Roma, 1984.

K

Umanesimo dell’altro uomo, Il Melangolo, Genova, 1985.

K

Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, Quodlibet, Macerata 1997.

K

Difficile libertà, La scuola, Brescia,

1986.

K

Dall’esistenza all’esistente, Marietti,

Genova, 1986.

K

Il tempo e l’altro, Il Melangolo, Genova, 1987.

K

Trascendenza e intelligibilità, Marietti, Genova, 1990.

71

I L

F I L O S O F O

Essere l’uno per l’altro

In cosa consiste la capacità di sostituirsi agli altri? E come si conciliano

la responsabilità primaria verso ogni singolo uomo e l’obbedienza

alle leggi dello Stato? Un’intervista al filosofo lituano.

K Augusto Ponzio

Docente di Filosofia del linguaggio

e Linguistica generale alla

Università di Bari.

72

Augusto Ponzio. Credo che una nozione centrale nella sua concezione

della relazione con altri sia quella di sostituzione. Questa nozione ci permette

di concepire un’identità posta, come lei

dice, immediatamente all’accusativo, e

dunque di comprendere la relazione

con altri nella forma dell’uno per l’altro, e infine di giungere a una “considerazione inattuale” dell’umanesimo,

all’umanesimo “dell’altro uomo”. Vuole

spiegare l’importanza della nozione di

sostituzione in rapporto alla critica del

privilegiamento, nella tradizione occidentale, del teorico, della rappresentazione, del sapere, del soggetto?

Emmanuel Lévinas. La nozione di sostituzione è connessa alla nozione di responsabilità. Sostituirsi non consiste nel

mettersi al posto dell’altro uomo per

sentire ciò che egli sente, in maniera

che l’uno diventi l’altro e, anche nel

caso in cui questi sia bisognoso e disperato, nel coraggio di una tale prova.

Sostituirsi è portare conforto associandosi a questa debolezza ed essenziale finitezza d’altri, sopportarne il peso

sacrificando il proprio interessamento e

la propria compiacenza-a-essere, che si

trasformano in responsabilità per altri.

Nell’esistere umano, come per interrompere e superare la sua vocazione ad

essere, vi è un’altra vocazione: l’esistere

d’altri, il suo destino.

L’avventura esistenziale del prossimo

importerebbe all’io prima della propria,

cioè porrebbe l’io immediatamente

come responsabile di quest’alterità

nelle sue prove, come se il sorgere dell’umano nell’economia dell’essere capovolgesse il senso e l’intreccio

dell’ontologia. Tutta la cultura dell’umano mi sembra orientata dal nuovo

intreccio in cui l’in-sé dell’essere-chepersiste-a-essere si supera nella gratuità

del fuori di-sé per l’altro, nel sacrificio o

nella sua possibilità, nella santità.

Lei parla spesso della relazione con

altri come di una relazione “faccia a

faccia”. Questa espressione ha causato

malintesi suggerendo un’opposizione

tra linguaggio parlato e linguaggio

scritto. Ciò a torto, credo, poiché lei

non accetta la diffidenza che Platone

dimostra nei confronti della scrittura.

Il “faccia a faccia” non è la dichiarazione

di guerra all’altro, né un orgoglio che si

pone dinanzi a un altro orgoglio. Bisogna ricordare ciò che affermo a proposito del volto. Esso è linguaggio prima

ancora di fissarsi in rappresentazione,

appello alla devozione che devo ad altri.

Il dis-interessamento di cui parlo è precisamente il concretarsi dell’incontro

del volto d’altri.

L’io sospende la sua persistenza-aessere, il suo conatus essendi nel suo assoggettamento ad altri, come se l’io

fosse “colpevole” nei riguardi del prossimo. Strano tipo di accusa: colpevolezza senza colpa, “indebitamento”

senza prestito.

Obbligo di responsabilità alla quale

nessun altro può sostituirsi, debito che

nessuno può pagare al posto dell’io e

così, per l’io (moi), il concretarsi della

propria unicità d’io (je). Di questa unicità dell’io (je) è correlativo il prossimo

nella responsabilità rispetto alla quale

(come nell’intimità dell’amore) è

“unico al mondo” nel suo volto. L’amore

non ha inizio nell’erotismo. Nell’amore

senza concupiscenza, nell’amore disinteressato della responsabilità, l’amato è

“unico al mondo” per colui che ama.

L’io (je) e 1’altro, nella loro unicità, non

sono più semplici individui di un genere, punti anonimi nell’estensione logica di un concetto.

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

I L

F I L O S O F O

“Noi siamo tutti, nei confronti di tutti,

colpevoli, e io più di chiunque”, dice un

personaggio di Dostoevskij nei Fratelli

Karamazov, esprimendo anche questa

“costituzione originaria”, dell’io (je) o

dell’unico in una responsabilità per il

prossimo o per l’altro e l’impossibilità

di sottrarvisi o di farsi sostituire. Impossibilità di sottrarsi che non è servitù ma

elezione. Le religioni che fanno ricorso

al termine di elezione vi ritrovano la dignità suprema dell’umano.

Qual è il rapporto tra responsabilità e

giustizia? La responsabilità nei riguardi

dell’altro dipende forse da una società

organizzata come Stato? O, al contrario, possiamo dire che le istituzioni e le

procedure giuridiche non solo sono

fondate sulla responsabilità per altri,

ma, in qualche modo, la limitano?

Un anonimato si instaura necessariamente nella realtà sociale interrompendo la responsabilità tra l’io e l’altro,

riconducendo 1’unicità dell’io e dell’altro all’individualità dell’individuo nell’estensione d’una specie. Reificazione

dell’umano nella molteplicità sociale!

L’eccezionale posizione dell’io, in

quanto l’unico che possa rispondere ad

altri, si trova così intesa a partire dalla

generalità delle leggi del Codice che si

applicano a tutti.

Infatti nella molteplicità sociale noi non

siamo due con il prossimo, di cui l’io è

tenuto a rispondere, ma siamo con il

terzo e il quarto, ecc. Ciascun io è un

altro! La relazione esclusiva dell’io con

il prossimo è modificata. Infatti, come

rispondere di tutti? Per me chi è primo

fra tutti? Ambiguità essenziale tra l’ordine etico della responsabilità per altri e

l’ordine giuridico al quale, tuttavia, l’ordine etico fa appello.

Poiché avvicinandosi nella carità al

primo venuto, l’io corre il rischio di

mancare di carità nei riguardi del terzo

che è anche il suo prossimo. È necessario il giudizio, la comparazione. È necessario acconsentire a comparare gli

incomparabili, gli io, tutti unici; è necessario poter far entrare la loro unicità

in un genere senza vincolarli a esso! È

necessario lo Stato, sono necessarie leggi

genera1i, ci vogliono istituzioni per formulare i giudizi. Ci vuole tutta l’opera

della politica e della giustizia. Ordine

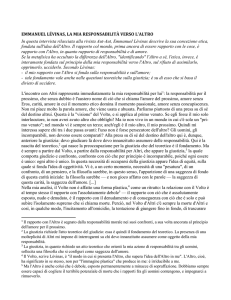

Gustav Doré, xilografia, La distruzione di Sodoma, 1865.

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

73

I L

F I L O S O F O

negatore della misericordia, ma chiamato tuttavia dalla misericordia, anche

nella preoccupazione di riconoscere

tutti gli altri della molteplicità umana.

Ordine che forse nella democrazia rivelerà la sua origine caritatevole. La giustizia e lo Stato giusto costituiscono la

maniera in cui può esservi carità nella

molteplicità umana. Concezione opposta a quella di Hobbes in cui l’uomo è

lupo per l’altro uomo e in cui lo Stato

significaca limitazione della crudeltà

naturale. Per noi, al contrario, provenienti da una certa limitazione della carità, ma ancorati nell’amore, lo Stato

può sempre rivedere le proprie leggi e

la sua giustizia. Questa preoccupazione

di riconsiderare (di migliorare) la legge,

non è infatti l’essenza della democrazia

e dello Stato liberale, segni della misericordia e della carità che respirano in

esso? Sforzo in vista di una legge sempre migliore! Miglioramento e rinnovamento che non si ottengono attraverso

una semplice deduzione logica di una

dottrina che diventa sempre più precisa, ma che esigono, invece, uno sforzo

morale dell’umano.

Quando lo Stato fa appello a un’invariabile giustizia logicamente dedotta,

bisogna sospettare stalinismo o fascismo. Lo Stato in cui la giustizia non è

separata dalla misericordia è una società

in cui, dopo l’enunciato del verdetto,

resta spazio per la manifestazione nell’opinione e nell’animo (nei migliori) di

un pensiero favorevole a colui che ha

avuto torto. Girarsi verso il volto del

condannato! “Non guardate in faccia

alle persone nel giudicare”, enuncia il

Deuteronomio 1, 17. Che in ebraico

suona così: “Non riconoscerete i volti

nel giudicare”. Ma la Bibbia dice anche:

“Rivolga il Signore a te il suo volto”

(Numeri 6, 26). Contraddizione tra

queste due affermazioni?, si chiede il

Talmud, per rispondere immediatamente: “L’una prima del verdetto, l’altra

dopo”. E forse attraverso questa eccedenza di carità rispetto alla giustizia

(ma la carità che giunge al momento

giusto, dopo l’esercizio della giustizia)

Dio viene all’idea nell’umanità occidentale. Il giudaismo (a mo’ di parabola) arriva al punto di attribuire a Dio

una preghiera che l’Eterno rivolge in

qualche modo a se stesso: “Possa la mia

Gustav Doré, xilografia, Adamo ed Eva cacciati dall’Eden, 1865.

74

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

I L

carità superare la mia collera, cioè i rigori della mia giustizia” (Trattato talmudico Berakhoth 7a). Attraverso la

carità o la misericordia per la quale

l’uomo creato a immagine di Dio può

“altrimenti che essere” (autrement

qu’être), cioè può far passare l’esistenza

d’altri prima della sua, ed ecco che la

mia espressione umanesimo dell’altro

uomo acquista significato. Non è l’affermazione della natura umana nei suoi

diritti, ma nei suoi obblighi. Ciò è più

vicino a Kant che a Hegel e, di conseguenza, è la contestazione del fatto che

Kant conduca a Hegel.

Nel suo libro L’au-delà du verset,

1982, lei parla di “scrittura prima della

lettera”. Questo perché non v’è senso

letterale, a causa della metaforicità essenziale del linguaggio e perché la parola rinvia “lateralmente ad altre

parole”, come lei dice in Umanesimo

dell’altro uomo. Quali sono le conseguenze teoretiche rispetto alla concezione della realtà che derivano da

questo rinvio infinito per il quale il significato e l’esperienza stessa sono una

lettura, una esegesi, un’ermeneutica?

Questa visione della realtà non dà

forse un valore di verità (a livello metodologico ed esegetico) alla letteratura, la quale dimostra che è errato

concepire come primordiali i significati

che abitualmente si attribuiscono alle

parole, come se servissero a esprimere

le esperienze immediate e sensibili?

Nella nostra cultura del libro (nella misura in cui la scrittura non si limita all’informazione appartenente al pragmatismo dei nostri affari quotidiani,

delle ambizioni tecniche e dei calcoli

scientifici) l’esegesi allarga e rinnova

continuamente il senso testuale dello

scritto e “lo eleva alla verità”.

Come se nella sua preoccupazione di

esporre attraverso segni invariabili le

idee che una voce interiore suggerisce,

la scrittura si trovasse ispirata nello

scritto, sconvolta dallo Spirito, portando

un messaggio, una “poesia” la cui esegesi, continuamente, eleva alla verità il

senso ovvio. Meraviglia della scrittura in

cui viene contestato il famoso parallelismo noetico-noematico di Husserl e in

cui il Dio cartesiano infinito trova posto

a sufficienza nell’idea del finito! Come

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

se lo scrittore (il poeta) percepisse dall’esterno e leggesse in sé ciò che credeva

inventare soltanto con la sua penna; o

come se, poetica nella sua essenza, la

scrittura fosse dettata. Sante scritture?

Ma le letterature nazionali della nostra

civiltà restano nelle possibilità infinite

dell’ermeneutica (e il Faust di Goethe,

le tragedie di Shakespeare, la Divina

Commedia, Racine, Corneille, Molière).

Ma non solleverò oggi tutti i problemi

dello spirito che, al di là della luce del

conoscere, sollecitano, secondo il mio

parere, la riflessione a partire dall’interumano, dal rapporto con il volto in cui

Dio viene all’idea.

Lei considera l’insegnamento filosofico

degli scrittori della letteratura: Rimbaud, per esempio, sa bene che i contenuti sonori sprovvisti di senso, come

le vocali, hanno una “nascita latente”

nei significati; e anche Baudelaire in

Correspondances “attesta”, come lei afferma, “che i dati sensibili eccedono,

con i loro significati, l’elemento in cui li

si ritiene rinchiusi” (ibidem). Questi riferimenti alla scrittura profana e non

soltanto alla scrittura sacra attestano

che la scrittura letteraria (sacra o profana che sia) rende possibile il superamento del sapere. Perché questo

superamento?

Lei ritorna ai problemi ultimi che rinviavo nella frase finale della mia ultima

replica. Non me ne voglia dunque se rispondendole mi limito ad alcune brevi

considerazioni molto generali che

spesso risuonano come domande.

Nel nostro dialogo, si è mostrata da

parte mia una diffidenza nei confronti

del sapere concepito come senso ultimo

della spiritualità umana. Convinzione

che può sembrare tanto più dubbia, in

quanto questa riserva nei confronti del

sapere si esprimeva pur sempre sotto

forma di proposizioni teoretiche.

Non ho alcuna intenzione di rivendicare l’ignoranza come fondamento

della filosofia. Ma continuo a domandarmi se ogni sapere non sia tenuto,

nella ricerca della verità che è il suo

senso, alla sospensione della ipseità del

vivente interessato, immediatamente

preoccupata di essere chi la porta, per

ritornare al disinteressamento della

prossimità o della pace con altri, in cui

F I L O S O F O

questo dis-inter-essamento concretamente è possibile. Dis-inter-essamento

che, nella mia fenomenologia, si esplicita come responsabilità per altri, come

santità in cui l’io (moi) si costituisce

unicità di un io (je ) irriducibile, nell’impossibilità etica o santa di cercarsi

un sostituto.

Non ritornerò alla “fenomenologia” del

volto che mi sembra importante nell’itinerario che evocavo; non ritornerò

al rapporto con altri, che non è tematizzazione del sapere, ma a un fuori-disé dinanzi al volto, fuori-di-sé che si

ritrova nel linguaggio, che appartiene

già alla conoscenza nella sua tensione

fuori-di-sé, verso il pensiero che è immediatamente sulle nostre labbra e,

anche qui, già dinanzi ad altri. Mi sono

spesso domandato se l’inizio della verità, la prima verità cartesiana (il cogito), prima di tutte le possibilità che

esso racchiude di ricondurre un giorno

a Dio, non sia già preghiera gridata dal

fondo di una solitudine di dubbio. K

Parigi, in casa di Lévinas, 20 novembre

1988.

Tratto da:“Athanor, Semiotica, Filosofia,Arte,

Letteratura”, XXI, 13, 2010-11, Incontri di

parole, a cura di Augusto Ponzio, 2010-2011,

Meltemi, Roma, 2011. Il testo francese è

stato pubblicato in A. Ponzio, Sujet et altérité.

Sur Emmanuel Lévinas, L’Harmattan, Parigi

1996.

A P P R O F O N D I R E

K

A. Ponzio, Responsabilità e alterità in

Emmanuel Lévinas, Jaca Book, Milano, 1995

K

A. Ponzio, Sujet et altérité. Sur Emmanuel Lévinas, L’Harmattan, Parigi,

1995

K

A. Ponzio (in coll. con Susan Petrilli e

Julia Ponzio), Reasoning with Emmanuel Lévinas, Legas, Ottawa, 2005.

K

A. Ponzio, Tra Bachtin e Lévinas, Palomar, Bari, 2008.

K

A. Ponzio, Emmanuel Levinas, Globalisation, and Preventive Peace, Legas,

Ottawa, 2009.

K

A. Ponzio, Rencontres de paroles, Alain

Baudry, Parigi, 2010.

75

I L

F I L O S O F O

“

L'altro è

soggettività

che trascende

la totalità.

Il rapporto

con l'altro non

è immediato,

ma è mediato

dall'Infinito.

Emmanuel Lévinas

K Augusto Ponzio

76

Totalità e infinito

Oltre le categorie della tradizione filosofica.

I

l più importante testo di Lévinas,

Totalità e infinito, prende l’avvio

dalla considerazione del rapporto

fra ontologia, politica e morale. L’essere, nel suo divenire, nella sua “essenza” come venire a essere, come

conatus essendi, come dialettica fra essere e non-essere, inscrivibile in un percorso narrativo, in una storia, si rivela in

tutta la sua evidenza allo sguardo realistico della politica. In quanto visione totalizzante e organizzazione funzionale,

in quanto atteggiamento aderente alla

realtà, alla storia e mediazione dell’interesse fra soggetti individuali e collettivi, la politica è legata all’ontologia.

Come amministrazione razionale della

durata, come economia del perdurare,

del persistere, del progredire nell’essere,

a qualsiasi costo, la politica prevede la

guerra, come extrema ratio: la guerra è

inscritta nel reale quale si rivela alla visione della politica, come arte di prevedere e di vincere (nel senso di avere la

meglio, ma anche di tenere a bada, di

sedare) la guerra.

Totalità e infinito parte proprio dalla individuazione del nesso fra ontologia,

storia, politica, guerra. Il concetto di totalità, a cui Lévinas oppone quello d’infinito, è strettamente collegato con la

visione della politica in quanto ragione

del reale, e tutta la riflessione di Lévinas di Totalità e infinito concerne la possibilità di un sovrappiù irriducibilmente

esterno alla totalità, di una trascendenza (espressa nel concetto d’infinito)

nei confronti della totalità e nei confronti della politica che della totalità

manifesta la ragione.

La questione che Lévinas affronta è se

si debba ammettere il primato della politica, cioè dell’ontologia, cioè della

guerra, e fondare la morale sulla politica facendo derivare l’escatologia della

pace messianica dall’ontologia della

guerra, la pace finale (come senso ul-

timo di cui gli individui sono portatori)

dalla ragione che fa il suo gioco nella

guerra; oppure se sia plausibile una metafisica che non accetta l’ontologia della

totalità e della guerra, non si adatta alla

visione teleologica della totalità, che

non rientra nel senso della storia, ma

che pone in relazione con ciò che è al di

là della totalità e della storia e, al tempo

stesso, non meno originario di esse e interno a esse, malgrado l’irriducibilità

alle loro categorie (è l’idea cartesiana,

più volte richiamata da Lévinas, dell’infinito nel finito, del più nel meno, dove

l’in dell’infinito significa al tempo

stesso non e dentro).

Totalità e infinito mostra la possibilità

della metafisica, di una escatologia al di

là del senso ultimo della storia, di una

morale non fondata sulla politica e di

una pace non derivata dalla guerra.

E individua la rottura della totalità e

l’eccedenza rispetto all’ontologia, che

producono l’infinizione, il rapporto con

l’infinito, non in un sapere, in una rappresentazione, in un’operazione conoscitiva, ma nel rapporto etico imposto

dalla trascendenza dell’altro, di ciascuno in quanto altro nei confronti di

una visione totalizzante e rispetto a una

omologazione a un medesimo.

La rivelazione dell’infinito avviene nel

rapporto con l’altro, col volto dell’altro,

come ciò che ha un senso per sé, che

non attende l’intenzionalità conoscitiva,

la visione totalizzante, la comprensione

del senso della storia, per essere significante. E la ri-velazione dell’infinito

comporta il primato della morale e

delle sue categorie, implica la responsabilità che va al di là del legale e obbliga

al di là del contratto, impone la non-indifferenza e la discrezione, non solo

come atteggiamento soggettivo, ma

anche come oggettiva e insuperabile separazione di singolarità per la quale ciascuno è irriducibilmente altro. K

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

I L

“

La carezza

consiste nel

non impadronirsi

di niente...

In un certo senso

esprime l’amore

ma soffre per

un’incapacità

di dirlo.

Emmanuel Lévinas

F I L O S O F O

Cos’è una carezza

Un modo per incamminarsi verso l’infinito.

L

a carezza come il contatto è

sensibilità. Ma la carezza trascende il sensibile. Questo non

significa che essa senta al di là

del sentito, più profondamente

dei sensi, non significa che essa si impadronisca di un cibo sublime, pur conservando, nella sua relazione con questo

sentito ultimo, un’intenzione di fame

che si dirige sul cibo che si promette e

si dà a questa fame, la scava, come se la

carezza si nutrisse della propria fame.

La carezza consiste nel non impadronirsi di niente, nel sollecitare ciò che

sfugge continuamente dalla sua forma

verso un avvenire (mai abbastanza avvenire) nel sollecitare ciò che si sottrae

come se non fosse ancora.

Essa cerca, fruga. Non è un’intenzionalità di svelamento, ma di ricerca: cammino nell’invisibile. In un certo senso

esprime l’amore ma soffre per un’incapacità di dirlo. Ha fame di questa

espressione stessa, in un continuo incremento di fame. Va dunque

al di là del suo termine, è

tesa al di là di un ente,

anche futuro, che, appunto in quanto

ente, bussa già

alla porta dell’essere. Nella

sua soddisfazione, il desiderio

che

l’anima rinasce, alimentato in

qualche modo da ciò che non è ancora,

e ci riporta alla verginità, eternamente

inviolata, del femminile.

Questo non significa che la carezza cerchi di dominare una libertà ostile, di

farne il suo oggetto o di strapparle un

consenso. La carezza cerca al di là del

consenso o della resistenza di una libertà (ciò che non è ancora), qualcosa

che è “men che nulla” che sta come rinchiuso e sopito al di là dell’avvenire e,

quindi, sopito in modo completamente

diverso dal possibile che si offrirebbe all’anticipazione.

La profanazione che si insinua nella carezza risponde in modo adeguato all’originalità di questa dimensione

dell’assenza. Assenza diversa dal vuoto

di un niente astratto: assenza che si riferisce all’essere, ma vi si riferisce a

modo suo, come se le “assenze” dell'avvenire non fossero avvenire, tutte allo

stesso livello e uniformemente.

L’anticipazione comprende dei possibili; ciò che è ricercato, dalla carezza

non si situa in una prospettiva e nella

luce del comprensibile. Il carnale, tenerezza com-mossa per eccellenza e correlativo alla carezza, l’amatax, non si

confonde né con il corpo-cosa del fisiologo, né con il corpo proprio dell’io

posso, né con il corpo-espressione, assistenza alla propria manifestazione, o

volto. Nella carezza, rapporto ancora,

per un verso, sensibile, il corpo si spoglia già della sua stessa forma, per offrirsi come nudità erotica. Nel carnale

della tenerezza, il corpo abbandona lo

statuto dell’ente. K

Tratto da: E. Lévinas, Totalità e infinito,

Saggio sull'esteriorità, Jaca Book, Milano,

2006.

K Emmanuel Lévinas

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

77

I L

F I L O S O F O

L’allergia all’alterità

Una filosofia e una religione fondate sull’Altro devono attivamente

impegnarsi nella lotta per la giustizia e contro ogni forma di oppressione.

I

K Augusto Ponzio

78

n Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, pubblicato nel 1934 all’indomani dell’arrivo di Hitler al

potere, Lévinas anticipa le considerazioni che saranno poi sviluppate

nel 1935 nel saggio intitolato L’évasion.

Individua infatti nel nazismo la filosofia dell’asservimento all’essere, della sua

accettazione incondizionata, della repressione di qualsiasi esigenza di evasione, ottenuti attraverso l’appello

all’appartenenza, all’identità, all’eredità, al passato, al sangue, attraverso

l’idea di una società a base consanguinea, di uno Stato monoetnico (lo stato

monoetnico, inesistente e irrealizzabile,

alla stessa maniera del libero mercato, è

un fantasma che ricompare spesso,

come abbiamo visto anche di recente,

ed è sempre ben accolto dalla politica

del divide et impera).

La filosofia dell’hitlerismo, dice Lévinas,

è rudimentale, limitata, ma proprio per

questo fa leva su una forza elementare,

è un risveglio di sentimenti elementari,

e della filosofia che essi racchiudono, in

quanto esprimono l’atteggiamento primario di fronte al reale, prefigurano il

senso del rapportarsi al mondo. “Così la

filosofia dell’hitlerismo scavalca la filosofia degli hitleriani”. Essa non è solo un

pericolo o il pericolo del liberalismo e

della democrazia: “Il cristianesimo

stesso è minacciato, malgrado i riguardi

particolari e i concordati di cui, all’avvento del regime nazista, godono le

Chiese cristiane “.

Nello Stato nazista, i legami con la comunità in cui l’individuo deve riconoscersi, cui deve aderire, lo vincolano ad

essa in maniera indissolubile, perché

scaturiscono dal suo sangue, dal suo

passato, dalla sua razza. L’io aderisce a

ciò che ritiene essere se stesso, la vera

realizzazione di se stesso. Inoltre, la ve-

rità cui aderisce, ha, come Verità, valore

universale; mentre il fatto che, dato il

suo carattere razzista, non può essere

accettata da tutti, diventa il segno della

sua appartenenza esclusiva alla comunità superiore che la diffonde, e tale diffusione non può che essere concepita in

termini d’imposizione, di espansione, di

conquista, divenendo così violenza,

guerra e sterminio.

Nazismo e identità

Il nazionalsocialismo fa leva sull’idea

dell’essere proprio ed esclusivo di una

comunità in considerazione della sua

genealogia, della sua appartenenza a

una presunta origine; l’essere proprio

ed esclusivo che costituisce la propria

identità, la propria differenza, e che bisogna dunque affermare, far valere, imporre con ogni mezzo necessario,

perché esso non è altro che l’essere vero

delle cose, l’essere stesso secondo cui la

realtà impone inesorabilmente le sue

leggi e la storia realizza il suo percorso.

La filosofia dell’hitlerismo, come Lévinas osserva nella prefazione del 1990

alla traduzione inglese del suo testo del

1934, non è un’anomalia contingente.

Al contrario, essa si inscrive, come una

stabile minaccia, nella filosofia o, forse

meglio, in ciò che possiamo chiamare

l'ideologica occidentale (ossia l’ideologia che si presenta come la logica

stessa della “realtà”, dell’“essere delle

cose”), affetta com’è da una vera e propria allergia all’alterità.

Senza il superamento di tale “allergia”,

il liberalismo e la democrazia non possono nulla contro questa minaccia,

dato che essi, pur essendo stati provocati dalla responsabilità per Altri, si

sono costituiti fondamentalmente per

la difesa dei diritti dell’io, piuttosto

che di quelli dell’altro; dell’identico,

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

I L

F I L O S O F O

Gustav Doré, xilografia, Abramo nella terra di Canaan, 1865.

piuttosto che del diverso; del consimile

piuttosto che dell’estraneo, dello straniero, si sono attestati a difesa degli appartenenti, dei comunitari, con

l’esclusione dei non appartenenti, degli

extracomunitari, degli Altri (il riconoscimento dei quali generalmente non

si è spinto oltre alla dichiarazione della

propria disponibilità alla tolleranza).

L’essere determina la coscienza

Il saggio sulla filosofia dell’hitlerismo riveste, come si vede, anche una particolare importanza rispetto alla questione

dell’essere, a cui Lévinas è, fin dall’inizio della sua ricerca, particolarmente

attento. A tale proposito, nel breve ma

rigoroso excursus storico delle diverse

concezioni del rapporto tra coscienza

(e, dalla stessa parte, anche libertà, ragione) ed essere, egli dedica una particolare attenzione al marxismo per il

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

fatto che, “per la prima volta nella storia del pensiero occidentale”, esso contesta il primato della coscienza.

Il marxismo “prende in contropiede la

cultura europea”, afferma Lévinas,

“rompe la curva armoniosa del suo sviluppo”. La coscienza e la ragione non

determinano l’essere ma ne sono determinate. Tuttavia il marxismo non abbandona totalmente la prospettiva del

liberalismo. L’ineludibile determinazione da parte dell’essere non toglie che

la coscienza determinata dall’essere non

possa reagire su di esso e modificare la

situazione che la determina. “Prendere

coscienza della propria situazione sociale è per Marx stesso affrancarsi dal

fatalismo che essa comporta”.

La coscienza individuale, benché determinata dall’essere, può tuttavia rompere questa specie di “incantesimo

sociale” riconoscendone il carattere alie-

nante rispetto alla sua essenza. Perciò,

dice Lévinas, una concezione veramente opposta a quella europea è

quella in cui la situazione in cui l’esistente umano è inchiodato (rivé) non si

aggiunge a lui ma costituisce il fondamento stesso del suo essere.

L’hitlerismo è questa concezione. L’essenza dell’uomo non è nella libertà ma

proprio nell’”incatenamento”, riconosciuto come originale e ineluttabile.

L’individuo riconosce di non poter sfuggire a se stesso e si identifica con l’essere, trova nel suo incatenamento

all’essere la propria identità. Il sangue,

le origini, l’eredità, il passato, costituiscono l’io, sono la sua identità, e ne assicurano l’appartenenza alla comunità

(Gemeinschaft) in cui ciò che accomuna

è la base consanguinea. “E allora, se la

razza non esiste, bisogna inventarla!”. K

79

I L

F I L O S O F O

Il femminile e la politica

lasciata a se stessa

Pace e giustizia sono certamente importanti, ma non sufficienti a giustificare

la politica. Solo il femminile può garantire una “pace preventiva”.

K Julia Ponzio

Insegna Semiotica del testo nella facoltà di Lingue e Letterature straniere

dell’Università di Bari.

80

Nei suoi scritti Lévinas usa il termine

femminile senza evidenti connessioni

con la differenza sessuale. Che cosa intende quindi?

Bisogna partire dalla distinzione posta

da Lévinas fra il riconoscimento intersoggettivo e il riconoscimento di una

posizione in una comunità socio-politica. Il primo è avviene entre nous, è la

relazione fra due persone, nella quale

l’altro è sempre un tu, riconosciuto

come tale non per il ruolo che ricopre

nella società, né per i suoi diritti politici, né per ciò che possiede, ma per se

stesso, per la sua insostituibile alterità.

Non è il terzo che chiede giustizia, che

reclama i propri diritti e il riconoscimento del suo posto nella società, ma,

appunto, il femminile, che è l’alterità

insostituibile nella relazione d’amore,

oppure, per usare le parole di Lévinas,

“questa cosa inaudita nell’umano per la

quale si afferma il fatto che senza di me

il mondo ha un senso”. Così inteso, il

femminile si presenta come una possibilità dell’umano, non in relazione con

la differenza sessuale biologica.

Secondo Lévinas, l’incontro con il femminile precede il linguaggio, l’identità,

la totalità, la storia e la giustizia, la cui

costituzione è determinata dall’incontro con l’altro come terzo.

Il fatto che il femminile sia a un livello

in cui l’interiorità non ha ancora

un’identità, una lingua e un posto riconosciuto nella società è stato interpretato da Simone de Beauvoir e Luce

Irigaray come una subordinazione, l’impossibilità della partecipazione politica

e del riconoscimento del femminile. Ma

l’entre nous e la giustizia non sono, per

Lévinas, due dimensioni alternative e

separate fra le quali si ponga una scelta:

sono profondamente legate, e il femminile è esattamente la possibilità di questo legame. Egli non relega il femminile

in una dimensione che precede la totalità, la giustizia, il riconoscimento sociopolitico perché il femminile è proprio

la condizione di possibilità della relazione fra la totalità e il suo “al di là”,

della relazione fra il riconoscimento

socio-politico e il riconoscimento nella

condizione dell’entre nous. In breve, ciò

che Lévinas chiama femminile non è

uno stato d’essere che possa essere

posto all’interno o al di là della totalità,

è invece la possibilità della relazione

della totalità con il suo oltre.

Tenendo conto di questa distinzione

dell’altro in un “tu” relazionale e un

“terzo” socio-politico, come si pone la

possibilità del perdono?

L’unico luogo in cui il perdono è possibile è quello spazio intimo definito da

Lévinas in Totalità e infinito spazio della

dimora, che è poi la dimensione del

femminile. Per questo motivo la possibilità del perdono segna il confine fra la

relazione all’altro come femminile e all’altro come terzo.

L’interiorità non può rimanere indifferente alla richiesta del terzo di una giustificazione del posto che essa occupa

nel mondo. La risposta a questa domanda è un racconto in cui l’interiorità

costituisce la propria identità giustificando se stessa e la propria richiesta di

riconoscimento. Dal momento in cui

questa risposta viene data, in cui questo racconto viene proferito, il perdono

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

I L

non è più possibile. L’apparizione del

terzo determina la costituzione di

quella che Lévinas chiama la società

reale, il luogo della giustizia, in cui il riconoscimento dell’altro deve avere una

giustificazione.

Così l’altro ha un doppio ruolo: da una

parte, nell’entre nous è il femminile, che

è la possibilità stessa del perdono, dall’altra è il terzo che costituisce la società

reale chiedendo giustificazioni e giustizia. L’altro come terzo rompe il silenzio dell’intimità con la sua richiesta:

chiede all’interiorità di giustificarsi, di

raccontare una storia in cui essa si

ponga nel tempo economico in modo

che il suo posto, i diritti, il ruolo, la proprietà, ma anche la sua colpa, possano

essere giustificati. Costituendo la società reale l’altro come terzo determina

l’impossibilità del perdono.

Per essere perdonato io devo riconoscere la mia colpa, ma in una società

reale, l’altro, il terzo, può essere vittima

indiretta di un mio atto, anche se non

lo riconosco più come mio. In una società reale posso essere colpevole nei

confronti di qualcuno il cui volto io non

ho mai visto. Il terzo determina quindi

una separazione fra l’intenzione dell’atto e il suo risultato oggettivo. Se

questo si discosta dalle mie intenzioni,

non è perdonabile.

Nella società reale, dice Lévinas: “io non

sono più, propriamente, un io, porto

una colpa che non si riflette nelle mie

intenzioni. Io sono oggettivamente colpevole e la mia pietà non può purificarmi”. In breve, la colpa di cui sono

accusato dal terzo è fuori dalla sfera del

perdono: non posso chiedere perdono

per ciò che non era nelle mie intenzioni

ma che ha provocato ripercussioni indirette, o per ciò per cui sono stato giudicato colpevole, anche se innocente.

l’incontro etico con il volto come sua

condizione di possibilità. Ha quindi il

suo posto in una totalità separata dalla

relazione con l’altro, incapace di andare

oltre se stessa. Ma non coincide con la

politica in generale, perché può esservi

anche una politica non lasciata a se

stessa. Consiste nella possibilità della

relazione fra la totalità e il suo oltre, il

suo altrimenti, cioè fra la totalità e la relazione all’altro come sua condizione di

possibilità, cioè, ancora, fra perdono e

giustificazione. Non si trova né sul

piano dell’essenza, che è il piano della

F I L O S O F O

giustizia, né al livello dell’etica; consiste, invece, nell’operazione di rivoltare

la totalità e l’essenza, per scoprire l’incontro etico con l’altro come il rovescio

della giustizia.

In questa prospettiva, l’operazione politica per eccellenza è l’esposizione

della posizione. Se assumiamo questa

definizione della politica, un ruolo politico per eccellenza deve essere assegnato al femminile, perché esso è la

possibilità umana della posizione esposta, cioè del riconoscimento senza giustificazione che è il perdono. Esporre

In Totalità e infinito Lévinas afferma:

“La politica lasciata a se stessa porta

con sé una tirannia. Essa deforma l’io

e l’Altro che l’hanno fatta nascere, poiché li giudica secondo le regole universali e, per ciò stesso, quasi in

contumacia”. Qual è il suo commento?

La “politica lasciata se stessa” dimentica

la relazione con l’altro e dunque non è

più capace di risalire a una situazione

in cui la totalità si rompe, mostrando

Gustav Doré, xilografia, Ezra e le tavole della legge, 1865.

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

81

I L

F I L O S O F O

l’essenza, in questo senso perdonarla, riconoscere che essa non ha in se stessa

le proprie giustificazioni, significa la

possibilità di sottoporla a critica, di un

dialogo che non sia ratifica di una posizione. Significa la possibilità di domande che non contengano al loro

interno la propria risposta: è questo lo

spazio della politica. Come atto in cui

la totalità viene rivoltata ed esposta, ma

non negata, la politica diviene così una

politica di pace.

Affrontiamo quindi i temi della guerra

e della violenza.

La guerra è l’esperienza della chiusura

nella totalità, la situazione in cui non vi

è più nulla da dire se non dichiarare la

propria appartenenza all’essere, ad un

ordine oggettivo e il proprio ruolo all’interno di esso, in relazione alle leggi

da cui esso è regolato.

Coincide dunque con la politica lasciata

a se stessa, che è già di per sé una politica di guerra. Ciò che essa chiama pace

non è che l’imposizione di una concezione del mondo in cui il diverso sia accomunato e accordato, lo straniero

assimilato, conciliato con l’identità in

cui ciascuno per astrazione può essere

ridotto al suo sostituibile ruolo.

È questa la pace prodotta dalla guerra,

diversa soltanto perché sua extrema

ratio; la pace della saggezza greca, patrimonio costitutivo dell’umanità europea, dell’Occidente, e del suo

umanesimo dell’identità: la pace come

ritorno dalla molteplicità all’unità, fondata sull’ottenimento del consenso

anche senza coartazione e senza esercizio della forza, sulla possibilità di governo e di assembramento anche senza

costrizione e senza lotta. Pace ottenuta

attraverso il discorso e le arti psicogogiche che permettono di convincere invece che di vincere, e di dominare senza

violenza, così come tramite il calcolo e

l’abilità tecnica si possono dominare gli

elementi ostili della natura. Questa idea

di pace inerente all’ideale europeo dell’umanità è fondata sullo Stato inteso

come raggruppamento di coloro che la

pensano alla stessa maniera, che per

quanto possano manifestare posizioni e

interessi diversi, sono accomunati dalle

stesse verità ideali, di cui fa parte questa pace stessa, concepita come tranquillità che assicura lo scambio tra

simili, uniti per coesione concettuale e

per l’interesse che li costringe a rapporti

di scambio, ma reciprocamente indifferenti e separati nella loro identità.

Questa pace, espressione di libertà e solidarietà, garanzia della sicurezza e del

benessere, fondata sulla Verità, sul Sapere e sulla Ragione, ha come complementari scenari di guerra, imperialismo,

genocidio, sfruttamento e terrorismo,

oltre ai crimini del fascismo e del na-

Gustav Doré, xilografia, Eliezer e Rebekah, 1865.

82

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

I L

zionalsocialismo, al paradosso del capovolgimento della difesa dei diritti

umani in stalinismo, al ricorso in nome

della pace alla distruzione atomica e

agli interventi “necessari” della guerra

“preventiva”.

E in nome di questa pace, la cattiva coscienza che tali crimini producono

viene convertita in buona coscienza,

non appena la tranquillità e il riposo

sono ripristinati e confermati. Questa è

la pace della politica lasciata a se stessa,

della tranquilla serenità dell’identico,

della conferma dell’identità, in cui il

movimento verso l’alterità è solo una

momentanea uscita in funzione del ritorno poiché ubbidisce alla logica dello

scambio e non riconosce altre relazioni

se non quelle strettamente reciproche.

In che cosa consiste quindi, secondo

Lévinas, la natura della vera pace?

È la situazione in cui l’essere ritrova

come proprio rovescio ciò che lo

espone ad altro e che precede e determina la sua costituzione. La pace di una

politica non lasciata a se stessa, ma capace di rivoltare la totalità e l’essenza

per scoprire l’incontro etico con l’altro

come il rovescio del discorso, del sapere,

dello scambio, della reciprocità, della

giustizia. È la pace dell’operazione politica intesa come esposizione della posizione, in cui l’alterità non è più

considerata resto, sporgenza, scarto,

semplice deficienza o privazione, limite

dell’unità, ma possibilità stessa dell’atto

politico, che è relazione all’altro, posizione di domande, possibilità di dire

oltre il detto, ascolto, accoglienza.

Questo significa ritrovare, al di sotto

dell’identità, un’interiorità non semplice, non chiusa bensì già in una relazione d’amore con l’altro: non una

situazione passiva, ma già l’azione di

una messa a rovescio che è condizione

di possibilità del rapporto con l’altro

come terzo e, dunque, della giustizia.

Rispetto alla totalità, allo Stato giusto

che assegna un ruolo e un’identità, la

relazione con l’amato, la relazione con

l’unico e con l’insostituibile, è la relazione in cui l’interiorità non assimila

l’altro e non lo riduce ad una categoria,

ma al contrario l’interiorità viene perdonata ed esposta. Insomma, la relazione di pace in cui la politica non è

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

lasciata a se stessa, è una situazione precedente, preventiva. In un senso non

abusato e non abusivo della parola

amore, questa pace “preventiva” rispetto alla guerra è la pace come amore,

dove l’alterità dell’altro non è l’illusione

soggettiva dell’innamorato, ma proprio

l’irriducibilità a qualsiasi illusione soggettiva, a qualsiasi idea, pensiero e rappresentazione dell’altro, è un’alterità

assoluta, la cui prossimità è fuori dallo

spazio geometrico e dalle sue unità di

misura, ed è fuori dallo spazio logico

della somiglianza coesiva dei concetti e

dei generi. È la prossimità dell’amato,

che si presenta in termini di non indifferenza, di rapporto di unico a unico.

La non-indifferenza dell’altro come

unico nel rapporto d’amore e non certamente la sua differenza indifferente

come individuo nel rapporto conoscitivo eccede dalla pace come conferma

dell’identità rispetto alla quale qualsiasi

alterità è pericolosa, dalla pace come

tranquilla serenità dell’identico, che è

inevitabilmente collegata con la violenza e con la guerra, come extrema

ratio del realismo della politica e della

fede nelle risorse persuasive del discorso. L’altro come unico del rapporto

di non indifferenza si dà come attualmente amato; l’altro come individuo

del rapporto conoscitivo si dà come potenzialmente odiato: da una parte la

pace del rapporto di unico a unico, “tra

noi”, fondata sull’amore, dall’altra la

pace del rapporto di individui che se

quel fondamento dimentica e abroga

sfocia nell’odio.

Accenniamo infine al tema forse più celebre del pensiero di Lévinas: il volto.

La relazione con l’unico, che Lévinas

designa con il termine di amore, il rapporto di non-indifferenza che squarcia

l’orizzonte dell’indifferenza conoscitiva

e in cui il pensiero non è pensiero dell’altro, pensare l’altro, ma pensiero per

l’altro, essere in pensiero per lui, ha la

sua epifania nell’altro come volto. Il

rapporto con l’assolutamente altro la

cui epifania originaria non si dà tramite

la donazione di senso della coscienza

intenzionale, nella visibilità di una presenza, nello svelamento di una verità,

ma nella “presentificazione” di una assenza, nella ri-relazione sempre di

F I L O S O F O

nuovo di un senso per sé, ha nel volto

dell’altro la sua espressione metonimica

e metaforica. Il volto con la sua unicità

dice della relazione con l’altro nella sua

alterità logicamente indiscernibile, irriducibile a una differenza ultima che si

aggiunge a un genere.

Risveglia l’io dalla tranquilla serenità,

dal riposo, dal sonno dogmatico della

pace come conferma e rassicurazione

dell’identità, della buona coscienza; dall’intorpidimento della politica giustificata da una visione realistica e

disponibile all’accettazione della guerra

riconosciuta come “l’evidenza stessa del

reale”, come “dura realtà”, “ordine oggettivo ”, come espressione ultima dell’essere stesso in quanto tale, della

“politica come arte di prevedere e di

vincere in tutti i modi la guerra”.

Il risvegliarsi alla nudità del volto dell’altro, nella sua unicità indiscernibile al

sapere, è il risvegliarsi alla nudità dell’altro non travestito da individuo, non

racchiuso in un genere o un’identità logica, non valutato rispetto a un piano,

non situato nel mondo; ma come unico,

eccedente, nella sua estrema esposizione senza difese, nella sua precarietà.

Sicché la sua morte, malgrado la sua deduzione dal giudizio universale “tutti gli

uomini sono mortali”, pre-occupa anticipatamente e comporta lo stare in pensiero per lui. Fa scandalo come se

accadesse per la prima volta.

Ecco dunque la pace su cui riposa la

politica non lasciata a se stessa, della

prossimità come amore che espone alla

responsabilità dell’io per l’altro. A differenza della pace che garantisce l’identità e la buona coscienza, non è riposo,

ma assenza di quiete, inquietudine per

l’altro, preoccupazione per lui, dedizione e cura; una continua messa in

questione della propria identità, libertà

e potenza. K

A P P R O F O N D I R E

K

J. Ponzio, Il presente sospeso. Alterità e

appropriazione in Heidegger e Lévinas,

Cacucci, Bari, 2000.

K

J. Ponzio, Il ritmo della scrittura.

Tempo, alterità e comunicazione,

Schena, Fasano (Bari), 2005.

83

I L

F I L O S O F O

Il mitico incontro

con Chouchani,

un eccentrico

talmudista clochard,

suggerì a Lévinas

di approfondire

lo studio della

tradizione ebraica.

Oltre la filosofia:

il Talmud

S

K Shmuel Wygoda

Docente presso la Hebrew University

and Herzog College di Gerusalemme.

84

ebbene fosse nato a Kovno, in

Lituania, un centro di studi talmudici fra i più importanti in

Europa, e sebbene in più occasioni avesse ripetuto di “aver

imparato l’alfabeto ebraico prima di

quello cirillico”, Emmanuel Lévinas

non ricevette alcuna seria educazione

talmudica durante tutta la giovinezza

trascorsa nell’Est europeo.

Certamente affrontò alcuni testi in lingua ebraica, ma queste letture si limitarono alla Bibbia e a qualche opera

basilare del giudaismo. Sarà perché

quando aveva undici anni, a causa della

Prima guerra mondiale, la sua famiglia

dovette scappare a Kharkov, in Ucraina,

dove le opportunità di studi talmudici

erano scarse, sarà per qualche altra ragione, rimane il fatto che in tutta la sua

gioventù Lévinas non ebbe alcuna seria

occasione d’incontrare il Talmud. Anzi,

sulla base di mie ricerche, posso affermare che per molti anni non dimostrò

alcun particolare apprezzamento per

questo genere di studi, anche se ciò non

significa affatto che non apprezzasse il

giudaismo in generale e quello tradizionale in particolare.

È interessante raccontare come avvenne

l’incontro. Nel 1945 un suo caro amico,

il dottor Henri Nerson, ebreo e ostetrico di professione, gli parlò di uno

strano individuo che aveva conosciuto

nella zona di Vichy durante gli anni

della guerra. Il personaggio era così

fuori dal normale che persino il suo

vero nome era sconosciuto. Si faceva

chiamare Chouchani, ma questo era

solo uno pseudonimo. Il suo aspetto era

piuttosto sgradevole, secondo alcuni addirittura ripugnante. Ciò nonostante,

secondo Nerson, la sua conoscenza era

veramente fenomenale.

DIOGENE

N. 24 Settembre 2011

I L

Un bizzarro talmudista

Noto per la sobrietà con cui trattava

persone e situazioni, Nerson era chiaramente in uno stato di grande eccitazione, come l’adepto di una setta. Ma

nonostante le sue forti pressioni perché

incontrasse Chouchani, Lévinas si rifiutò di farlo per due anni. Dopo tutto,

egli aveva studiato filosofia con Maurice Pradines (1874-1958), psicologia

con Charles Blondel (1876-1939), filosofia classica con Henri Carteron

(1891-1927), un autorevole esperto di

Aristotele e Tommaso d’Aquino, sociologia con Maurice Halbwachs, fenomenologia con Edmund Husserl e con

Martin Heidegger, suo discepolo e oppositore. Logico che Lévinas non avesse

alcuna fiducia di poter apprendere

qualcosa da un clochard.

Finalmente, nel 1947, il filosofo accettò

d’incontrare il misterioso Chouchani.

Di quel colloquio sappiamo in realtà

molto poco, anche se esiste un mito, secondo il quale i due parlarono per una

notte intera finché alla mattina, congedandosi da Nerson, Lévinas disse all’amico: “Non so dire ciò che lui sa,

tutto ciò che so dire è che tutto ciò che

io so lui lo sa”. Anche se fosse una leggenda, rimane il fatto che da allora in

poi Lévinas si dimostrò interessato allo

studio del Talmud al punto da dedicarvi

gran parte del suo tempo libero.

A questo punto, però, vorrei separare il

mito di Chouchani dalla reale esperienza intellettuale che il filosofo ebbe

con questo bizzarro individuo. E facendolo rimango fedele alla testimonianza

dello stesso Lévinas, che in diversi incontri, alla richiesta di approfondire le

eccentricità di Chouchani, mi rispose

che “questi aspetti rocamboleschi non

erano affatto essenziali”.