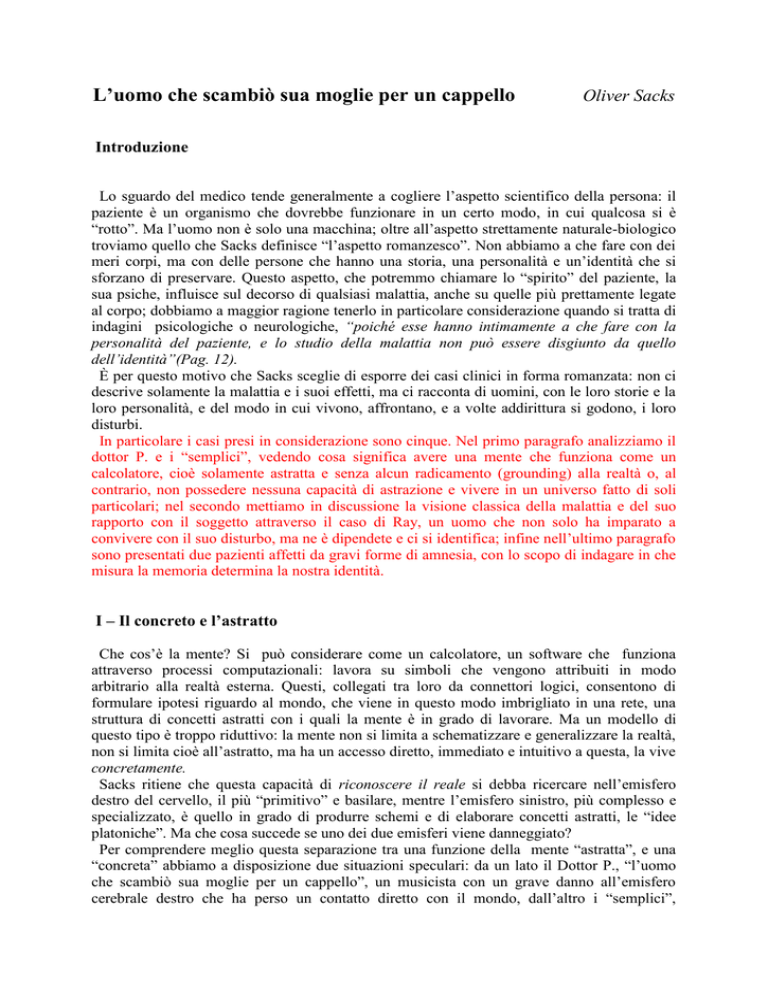

L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello

Oliver Sacks

Introduzione

Lo sguardo del medico tende generalmente a cogliere l’aspetto scientifico della persona: il

paziente è un organismo che dovrebbe funzionare in un certo modo, in cui qualcosa si è

“rotto”. Ma l’uomo non è solo una macchina; oltre all’aspetto strettamente naturale-biologico

troviamo quello che Sacks definisce “l’aspetto romanzesco”. Non abbiamo a che fare con dei

meri corpi, ma con delle persone che hanno una storia, una personalità e un’identità che si

sforzano di preservare. Questo aspetto, che potremmo chiamare lo “spirito” del paziente, la

sua psiche, influisce sul decorso di qualsiasi malattia, anche su quelle più prettamente legate

al corpo; dobbiamo a maggior ragione tenerlo in particolare considerazione quando si tratta di

indagini psicologiche o neurologiche, “poiché esse hanno intimamente a che fare con la

personalità del paziente, e lo studio della malattia non può essere disgiunto da quello

dell’identità”(Pag. 12).

È per questo motivo che Sacks sceglie di esporre dei casi clinici in forma romanzata: non ci

descrive solamente la malattia e i suoi effetti, ma ci racconta di uomini, con le loro storie e la

loro personalità, e del modo in cui vivono, affrontano, e a volte addirittura si godono, i loro

disturbi.

In particolare i casi presi in considerazione sono cinque. Nel primo paragrafo analizziamo il

dottor P. e i “semplici”, vedendo cosa significa avere una mente che funziona come un

calcolatore, cioè solamente astratta e senza alcun radicamento (grounding) alla realtà o, al

contrario, non possedere nessuna capacità di astrazione e vivere in un universo fatto di soli

particolari; nel secondo mettiamo in discussione la visione classica della malattia e del suo

rapporto con il soggetto attraverso il caso di Ray, un uomo che non solo ha imparato a

convivere con il suo disturbo, ma ne è dipendete e ci si identifica; infine nell’ultimo paragrafo

sono presentati due pazienti affetti da gravi forme di amnesia, con lo scopo di indagare in che

misura la memoria determina la nostra identità.

I – Il concreto e l’astratto

Che cos’è la mente? Si può considerare come un calcolatore, un software che funziona

attraverso processi computazionali: lavora su simboli che vengono attribuiti in modo

arbitrario alla realtà esterna. Questi, collegati tra loro da connettori logici, consentono di

formulare ipotesi riguardo al mondo, che viene in questo modo imbrigliato in una rete, una

struttura di concetti astratti con i quali la mente è in grado di lavorare. Ma un modello di

questo tipo è troppo riduttivo: la mente non si limita a schematizzare e generalizzare la realtà,

non si limita cioè all’astratto, ma ha un accesso diretto, immediato e intuitivo a questa, la vive

concretamente.

Sacks ritiene che questa capacità di riconoscere il reale si debba ricercare nell’emisfero

destro del cervello, il più “primitivo” e basilare, mentre l’emisfero sinistro, più complesso e

specializzato, è quello in grado di produrre schemi e di elaborare concetti astratti, le “idee

platoniche”. Ma che cosa succede se uno dei due emisferi viene danneggiato?

Per comprendere meglio questa separazione tra una funzione della mente “astratta”, e una

“concreta” abbiamo a disposizione due situazioni speculari: da un lato il Dottor P., “l’uomo

che scambiò sua moglie per un cappello”, un musicista con un grave danno all’emisfero

cerebrale destro che ha perso un contatto diretto con il mondo, dall’altro i “semplici”,

persone come Rebecca, che non possedendo nessuna facoltà astratto-categoriale sembrano

avere un livello intellettuale estremamente basso ma, proprio grazie a questo, vivono la realtà

“in modo diretto e immediato con un intensità elementare e, a volte, soverchiante”(Pag.

232), cogliendone ogni particolare ed ogni sfumatura.

a) Il Dottor P.

Cosa succederebbe se la mente fosse effettivamente un calcolatore? La prima storia che ci

propone Sacks nel suo libro risponde a questa domanda, mostrandoci un uomo in cui questa

possibilità si è verificata.

Il dottor P. era un eminente musicista; a causa di un tumore nelle parti visive del cervello

iniziò a perdere la capacità di “vedere” il reale. Non intendo dire che diventò cieco, ma che

ciò che vedeva perdeva lentamente di significato, di concretezza: non poteva più a riconoscere

i volti, né quelli dei familiari, né il proprio, non riusciva a comprendere lo scopo delle cose, a

meno che non si ritrovasse ad utilizzarle, o capire cosa fosse un determinato oggetto, se non lo

percepiva anche con l’olfatto o l’udito. Al contrario la sua capacità di astrazione era intatta, se

non potenziata: era perfettamente in grado di riconoscere figure e solidi geometrici e di

visualizzare degli schemi. Riusciva tranquillamente ad identificare le strutture delle cose, ma

non ne coglieva minimamente la realtà.

Per farla breve il Dottor P. aveva totalmente perso la capacità di dare dei giudizi cognitivi,

ma poteva solamente formulare ipotesi cognitive partendo da un particolare e, inserendolo in

uno schema, risalire all’oggetto o alla persona in questione. Il particolare poteva essere nel

caso delle persone la voce, o una marcata caratteristica fisica (riconosceva il figlio solo

quando gli parlava o Albert Einstein dai baffi), nel caso degli oggetti il gusto, il profumo o

l’utilizzo (capiva che “una forma rossa convoluta con un’appendice lineare verde” è una rosa

solo dopo averla annusata, o che “una superficie continua avvolta su se stessa, dotata di

cinque estensioni cave” è un guanto solo se ci infilava per caso la mano dentro). Come in un

computer: dato “p” (il particolare) allora “q” (l’oggetto, la persona).

Questo ovviamente causava molti errori. Senza un accesso immediato e intuitivo al reale

spesso il paziente si confondeva, riconoscendo in due oggetti diversi un particolare o una

struttura simile e scambiandoli quindi tra loro (vedeva volti dove non c’erano, scambiava

idranti per bambini o, come dice il titolo, la moglie per un cappello), oppure si bloccava, non

sapendo più di dover utilizzare la giacca per vestirsi o che un pasticcino va mangiato; inoltre,

proprio come una macchina, il dottor P. viene descritto come alienato e indifferente al mondo.

Insomma questo caso può servirci, come scrive Sacks, “da monito e da parabola,

mostrandoci che cosa succede a una scienza che rifugga dal giudizio, dal particolare, dal

personale e diventanti interamente astratta e computazionale”(Pag. 40).

b) I “semplici”

Una situazione diametralmente opposta si trova invece in uomini che Sacks chiama “i

semplici”, persone autistiche o ritardate nelle quali le abilità più complesse e specializzate

della mente, la capacità di astrarre, generalizzare, produrre schemi e così via, sono

danneggiate o completamente assenti. Come risultato il loro livello intellettuale è considerato

estremamente basso: non sono in grado di fare calcoli, di capire anche le più semplici leggi

fisiche, insomma non possono comprendere il mondo come un insieme di concetti, né

formulare idee generali, “platoniche”. Il generale, l’astratto, il categoriale non ha, per

l’autistico, nessun significato.

Ma, proprio per questo, la realtà viene colta in modo molto più concreto e “vivo”, il loro

universo “è fatto di innumerevoli particolari nitidissimi e appassionatamente intensi. È una

modalità mentale all’estremo opposto di quella generalizzatrice, scientifica”(Pag. 297).

È interessante osservare come, in assenza di uno schema che unifichi una realtà fatta solo di

singoli particolari, i “semplici” costruiscano un mondo coerente attraverso la narrazione; “È

questo potere narrativo o simbolico che da un senso del mondo – una realtà concreta

racchiusa nella forma immaginativa del simbolo o della storia – quando il pensiero astratto

non può fornire assolutamente nulla”(Pag. 242-243).

Questi due universi tra loro agli antipodi, quello del dottor P. e quello dei “semplici”,

trovano incredibilmente un punto di contatto nella musica. Per evitare di bloccarsi e poter

continuare ad essere autonomo il dottor P. ricorreva ad un curioso stratagemma: trasformava

tutto in melodia. Per riuscire a svolgere una qualsiasi attività doveva canticchiare, ad esempio

per mangiare lodava il cibo attraverso un’aria, o per vestirsi ripeteva ritmicamente cosa

doveva indossare. In questo modo riusciva a far rientrare tutto in uno schema, sapendo così

perfettamente come doversi comportare.

Invece Rebecca, una dei pazienti ritardati, perdeva, con la musica e con la danza, ogni

goffaggine di movimento, trovando in essa una narrazione e organizzazione, una sorta di

“schema vivo” che rimpiazzava l’assenza di quello mentale. “I ritardati incapaci di svolgere

compiti abbastanza semplici […], sono in grado di compierli con esattezza se lavorano con

un sottofondo musicale, perché la sequenza che non riescono a ritenere come schema,

riescono invece a ritenerla perfettamente come musica, iscritta cioè nella musica”(Pag.

245).

II – Una malattia salutare

“E quanto alla malattia: non siamo piuttosto tentati di chiederci se potremmo davvero farne

a meno? Solo il grande dolore è il liberatore ultimo dello spirito.” (F. Nietzsche)

Siamo abituati a vedere la malattia come tormento, condanna e sofferenza; tentiamo in tutti i

modi di liberarcene e la consideriamo sicuramente come qualcosa di “altro” da noi, di

estraneo e dannoso. Ma se invece una malattia ci facesse sentire “pericolosamente bene”,

meglio di quando siamo sani? Se fosse piacevole, o ci rendesse addirittura felici? Non si

percepirebbe più come estranea allora, ma piuttosto ci identificheremmo con questa; in un

certo senso noi saremmo la nostra malattia. È questo il caso di “Ray dei mille tic”.

Ray è un paziente con la sindrome di Tourette, un disturbo alle parti primitive del cervello

che governano l’energia e l’iniziativa. Queste sindrome causa un eccesso di energia mentale e

fisica producendo un caos di impulsi e tic; il paziente è come posseduto da stimoli primitivi,

che non influiscono solo sul corpo, ma anche sulla personalità e il sul comportamento. Ma,

proprio grazie a questo disturbo, Ray era acuto, creativo, spumeggiante, i suoi riflessi erano

eccezionali e aveva una notevole rapidità di pensiero (“La sindrome di Tourette ti mette su di

giri, è come essere ubriachi” Pag.141). Sfruttava inoltre la cosa in diversi modi, in particolare

nel suonare la batteria; la sindrome infatti lo rendeva un musicista straordinario, ispirato e

imprevedibile. Ma era lui questo? O era la sindrome? È chiaro che Ray era totalmente

dipendente dalla sua malattia, tanto che lui stesso si identificava con questa (“<Mettiamo che

lei riesca a eliminare i tic> disse < Che cosa rimarrebbe? Io sono fatto di tic: non

rimarrebbe niente.>” Pag. 137).

Dopo una breve dose di aloperidolo i tic di Ray sparirono del tutto, ma anche la sua

personalità cambiò radicalmente: perse la sua grinta e la sua abilità alla batteria, divenne

assennato, sobrio, calmo e controllato. E a questo punto, dopo aver sperimentato entrambe le

condizioni, Ray prese un’importante decisione: avrebbe usato la medicina solo cinque giorni a

settimana, mentre si sarebbe goduto la sindrome nel weekend. Ci troviamo di fronte a un vero

e proprio raddoppio di coscienza: ci sono infatti due Ray. Uno è quello “sano” dei giorni

feriali, pacato ed equilibrato, l’altro è quello “malato” del fine settimana, frivolo frenetico e

ispirato

È evidente che un caso di questo tipo ci porta a rivedere i concetti classici di “malattia” e

“coscienza”. Le due cose non possono più essere considerate distanti, ma piuttosto

intimamente legate. Noi siamo anche la nostra malattia, anzi questa può arrivare ad inglobare

tutto il nostro essere (come sembra accaduto a William Thompson, un paziente affetto da una

grave forma di amnesia, che viene preso in considerazione nel terzo paragrafo). Ma è l’idea

stessa che abbiamo di malattia ad essere messa in dubbio: “qui ormai navighiamo in acque

sconosciute,[…] dove la malattia può essere benessere e la normalità malattia, dove

l’eccitazione può essere schiavitù o liberazione, e dove la realtà può trovarsi nell’ebbrezza e

non nella sobrietà. È veramente il regno di Cupido e Dioniso. ” (Pag. 149)

III – Identità, memoria e narrazione

“Si deve cominciare a perdere la memoria, anche solo brandelli di ricordi, per capire che in

essa consiste la nostra vita. Senza memoria la vita non è vita…La nostra memoria è la nostra

coerenza,la nostra ragione, il nostro sentimento, persino il nostro agire. Senza di essa non

siamo nulla…”(Pag. 44). Sono queste righe che aprono il capitolo in cui si parla del“marinaio

perduto”, Jimmie G. , un uomo di quarantanove anni che, colpito da una grave forma di

amnesia, è rimasto fermo al 1945, anno in cui ne aveva diciannove.

<Chi sono?> È questa la domanda che solitamente sentiamo fare ai personaggi di libri o film

che hanno perso la memoria. Noi siamo il nostro passato, le nostre esperienze, i nostri ricordi;

perduti questi anche il nostro Io, la nostra identità, va in frantumi. Ma siamo solo questo? Se

restiamo privi del nostro passato davvero non rimane più nulla?

Sacks ci mostra due pazienti che hanno perso non solo parte dei loro ricordi, ma la capacità

stessa di registrarne altri: Jimmie G. e William Thompson.

a) Jimmie G.

Jimmie era, quando venne visitato da Sacks, un quarantanovenne sano e prestante. All’età di

diciassette anni fu richiamato in marina dove rimase fino al 1965. Col congedo Jimmie cadde

in depressione e iniziò a bere, finché nel 1971 fu ricoverato: l’alcol aveva danneggiato

gravemente il cervello gettandolo in uno stato confusionale. L’eccitazione e il delirio si

dissolsero nel giro di un mese, ma il danno era ormai irreparabile: una forma di “amnesia

retrograda” aveva cancellato tutti i ricordi dal ’45 al ’71. Inoltre la sua mente non era più in

grado di immagazzinarne di nuovi; la sua memoria a breve termine non avrebbe più

funzionato, e ogni cosa che gli si diceva, mostrava o faceva veniva dimenticata nel giro di

pochi secondi. Jimmie vive ormai in una sorta di limbo: “egli è […]isolato in un singolo

momento dell’esistenza, con tutt’intorno un fossato, o lacuna di smemoratezza… È un uomo

senza passato (e senza futuro), bloccato in un attimo sempre diverso e privo di senso”(Pag.

51).

Che cosa è rimasto? Insieme alla memoria egli sembra aver perso, oltre a una parte di sé,

anche la possibilità di avere dei sentimenti: pareva sempre assolutamente inerte e indifferente,

tanto da spingere Sacks a chiedersi se era possibile che una malattia lo avesse “de-animato”.

“Non posso dire di sentirmi male”, gli spiega Jimmie, “ma nemmeno bene. Non posso dire di

sentire qualcosa. Non posso dire di essere infelice, né di trovare piacere nella vita. Questa

non mi fa più alcun effetto, anzi è da molto tempo che non mi sento più vivo”(Pag. 60).

Ma qualcosa sembra sopravvivere. Con il passare degli anni nella clinica, Jimmie sviluppò

una sorta di familiarità: sapeva muoversi con disinvoltura nell’edificio e riconosceva qualche

infermiera (anche se le scambiava con amiche dell’infanzia), come se in fondo ci fosse ancora

una sorta di memoria inconscia, un istinto che riusciva a salvare brandelli di passato. Inoltre

Jimmie riusciva a mantenere un’attenzione emotiva e una concentrazione particolare nelle

attività che Sacks definisce“spirituali”: l’arte, la musica, la contemplazione della natura, la

messa o il giardinaggio. Se preso da una di queste ritrovava pace e profondità, forse anche

gioia di vivere; riscopriva, in un certo senso, sé stesso. Possiamo allora affermare, insieme a

Lurija, che “un uomo non consiste di sola memoria. Ha sentimenti, volontà, sensibilità,

coscienza morale”(Pag. 57); anche in presenza di uno stato di devastazione neurologica

un’identità (lo spirito dell’uomo?) lotta per conservarsi.

b)William Thompson

William Thompson è un ex-salumiere con una grave sindrome di Korsakov. Proprio come

nel caso di Jimmie non ricorda nulla per più di qualche secondo, inoltre ha una enorme

difficoltà a riconoscere le persone, familiari compresi. Nel giro di trenta secondi scambia

Sacks per un cliente dell’alimentari, per un vecchio amico, per un meccanico, per il macellaio

e infine per il dottore di famiglia; in più non riusciva mai a stare in silenzio e raccontava senza

sosta storie e fantasie. Solo che per lui non erano fantasie, ma la realtà così come la

interpretava in quel momento.

In questo caso, al contrario di Jimmie, non sembra essere sopravvissuto nulla oltre alla

sindrome stessa: la malattia lo ha totalmente inglobato, è ormai tutto il suo essere. William ha

perso tutta la storia della sua vita e, di conseguenza, sé stesso. Ognuno di noi ha una storia, un

passato, che costituisce la sua identità: ci creiamo un racconto interiore, che è il nostro

vissuto, il quale ci dice chi siamo. Potremmo supporre che la nostra coscienza, in fondo, non

sia altro che la narrazione della nostra storia personale che costruiamo attraverso i nostri

ricordi. “L’uomo ha bisogno di questo racconto, un racconto interiore continuo per

conservare la sua identità, il suo sé”(Pag. 154). Tutto questo manca al sig. Thompson che

infatti è costretto costantemente a inventare una nuova storia: “creava di continuo un mondo e

un sé in sostituzione di ciò che andava di continuo dimenticato e perduto. […] Doveva

letteralmente inventare sé stesso (e il proprio mondo) in ogni istante”(Pag. 153). Assistiamo

a una vera e propria lotta: spinto da una sorta di primitivo istinto di conservazione William

tenta in tutti i modi di preservare la sua identità, sé stesso, ma, non riuscendoci, è costretto a

re-inventarla di continuo, a ricreare il suo Io ad ogni istante.

In entrambi i casi, quello di Jimmie e quello di William, la loro condizione è sia una

condanna che una salvezza: entrambi non ne sono consapevoli, non sanno di essere malati e,

anche se lo scoprissero, lo dimenticherebbero nel giro di pochi secondi. “Se un uomo ha

perso una gamba o un occhio sa di averli persi; ma se ha perso un sé, sé stesso, non può

saperlo, perché egli non c’è più per saperlo”(Pag. 59).

Conclusione

In tutti i casi che abbiamo analizzato è l’identità dell’essere umano ad essere messa in

discussione. Questi pazienti si trovano tutti in una situazione in cui rischiano di frantumarsi,

di perdersi. In alcuni la malattia ha ormai fatto a pezzi l’Io, sono ormai, come li chiama Sacks,

“anime perdute”. Ma, nonostante questo, in tutti i casi assistiamo ad una lotta, uno sforzo il

più delle volte istintivo e inconscio, che tenta in tutti i modi di conservare un sé stabile: il

dottor P. cerca di mantenersi legato al mondo e alla sua umanità costruendo intorno a sé

schemi musicali; i semplici conservano la loro persona attraverso un disegno, una narrazione;

Ray deve scegliere in ogni situazione chi essere, se una persona esuberante, “ubriaca” e piena

di tic, o un’altra calma, rilassata e sobria; Jimmie cerca sé stesso nell’arte, nella musica, nella

natura e nella religione; William, scordando costantemente la sua storia, deve ricrearla, e

ricrearsi ogni volta.

Il nostro sé non è qualcosa di dato, di fisso e stabile, ma è piuttosto mutevole e fragile.

Conservarlo, conservare la propria identità, è uno sforzo costante. Anche noi siamo costretti,

in un certo senso, a re-inventarci, a scegliere in ogni momento chi essere; anche se il nostro

istinto di conservazione, questa forza cieca che forse è l’unica cosa che abbiamo di stabile, ci

illude che in noi rimanga un nucleo, un Io saldo e immutabile.

Grazie allo studio delle patologie riusciamo a comprendere, a penetrare almeno in parte, i

misteri del funzionamento della nostra coscienza: queste ci permettono infatti di vedere molto

chiaramente in che modo il livello fisico (il corpo e il cervello) e quello “spirituale” (la mente,

la coscienza, la personalità) sono connessi tra loro. Appare evidente che un danno in una

determinata zona del cervello causa uno specifico disturbo della coscienza; fino addirittura a

cambiarla completamente o a distruggerla. Possiamo quindi affermare che questa non è un

residuo, un derivato secondario di altre capacità della mente, né un qualcosa di totalmente

estraneo e altro rispetto al corpo, ma piuttosto una funzione primaria del cervello legata a

molte delle sue aree, quali quella del linguaggio, della memoria, della capacità di astrazione e

così via. In quanto fenomeno neuro-biologico è quindi passibile di studio anche da parte di

scienze come la chimica o la neurologia.

Ciò non toglie che, come abbiamo visto, anche di fronte a danni gravissimi del sistema

nervoso, un qualcosa rimane e lotta per sopravvivere, un istinto, un desiderio di identità, di

stabilità dell’Io. Un’inconscia volontà di avere una coscienza sempre uguale a sé stessa. E, se

nessuna patologia o malformazione del cervello riescono ad intaccare questa volontà, forse è

proprio qui che dobbiamo tracciare i limiti dello studio neurologico.