Dal colonialismo

al neocolonialismo

Materiali di lettura

a cura di Stefano Magagnoli

1.

Il colonialismo

Che cos’è il colonialismo?

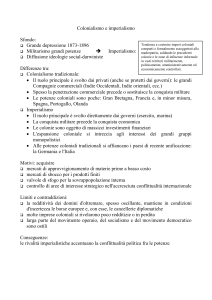

Il concetto di “colonialismo” – spesso associato a quello di “imperialismo” – ha conosciuto

una stagione politica in cui si è sovraccaricato di valenze connotative (prevalentemente

negative), divenendo spesso uno slogan della lotta sociale e politica.

Più propriamente – ma non per questo senza implicazioni valutative – il concetto di

“colonialismo” sta a indicare il dominio esercitato da una nazione su un’altra nazione (o di

un popolo su un altro popolo) mediante lo sfruttamento economico, politico e ideologico

del differente grado di sviluppo esistente tra le due.

Il concetto di “imperialismo” (che vi è strettamente connesso) è riconducibile a due

interpretazioni: una più ristretta (d’impronta marxista-leninista) che definisce dai primi anni

del Novecento il presunto ultimo stadio del capitalismo, sull’orlo del suo disfacimento; una

più ampia che comprende tutte le forme di volontà espansionistica ed egemonica di una

data comunità.

Più concretamente, possiamo anche dire che il termine “imperialismo” rappresenta

l’estensione dinamica del concetto – in sé più statico – di “colonialismo”. Con

“imperialismo”, in questo senso, possiamo indicare tutte le iniziative che hanno l’obiettivo

di realizzare un rapporto di dominio coloniale.

All’interno di questo quadro concettuale assolutamente fondamentale è la definizione degli

elementi di estraneità e differente grado di sviluppo.

Per essere colonialista la dominazione deve essere percepita come estranea, perché, ad

esempio, sottolinea la differenza linguistica, culturale, razziale, ecc.

Tuttavia, non tutte le egemonie o i domini stranieri possono definirsi “colonialisti”: la

discriminante concettuale tra ciò che è dominio coloniale e ciò che non lo è, infatti, va

anche ricercata nell’esistenza – o meno – della categoria del differente grado di sviluppo.

L’utilizzo di questa chiave di lettura permette infatti di differenziare tra imperi coloniali

(esemplificati dai tipici rapporti tra Europa e Terzo Mondo) e non coloniali (ad esempio, la

dominazione russa sulla DDR nel secondo dopoguerra può essere attribuita a questa

seconda categoria).

Il concetto di differente grado di sviluppo va ovviamente utilizzato con grande cautela e

consapevolezza, giacché rischia di apparire, da un parte, come un’impostazione

sostanzialmente razzista, e dall’altra come una deformazione “eurocentrica” dell’ipotetica

esistenza di un’unica modalità di sviluppo.

È quindi necessario considerare questo concetto in modo assolutamente descrittivo

(necessario per descrivere le condizioni che si stanno analizzando), e rigorosamente

avalutativo (cioè astenendosi da giudizi di valutazione delle differenze).

In altre parole, l’utilizzo corretto di questo concetto esclude l’esistenza di un sentiero

obbligato per lo sviluppo dell’umanità (alla cui sommità troneggia l’Occidente cristiano),

così come nega che sia più “evoluto” e “pregevole” possedere le armi atomiche invece delle

asce o degli archi.

2

L’unica implicazione che deriva dalla definizione di simili differenti gradi di sviluppo è che

da essi discendano delle precise conseguenze storiche.

Il colonialismo trae i propri presupposti logici dai concetti di colonia e colonizzazione (di

derivazione romana). Il termine colonizzazione, in senso proprio, identifica semplicemente

il processo di fondazione di colonie, mentre con il termine colonia si indica la realizzazione

di un nuovo insediamento, che può essere realizzato sia autonomamente, sia sotto il

controllo del territorio d’origine dei coloni. In senso traslato, il termine colonia indica

invece qualsiasi possedimento separato dalla madrepatria, specie se si tratta di un

possedimento d’oltremare.

Il concetto di colonia è ovviamente molto esteso, e si articola in gradi diversi: da quello

minimo (insediamento o dominio) a quello massimo (insediamento e dominio, e anche

quest’ultimo concetto può distinguersi in differenti livelli).

Nell’esperienza storica si possono così determinare tre modelli fondamentali di colonia, a

loro volta soggetti a numerose varianti:

1. Colonie d’appoggio: hanno normalmente fini prevalentemente economici (commercio),

possono rispondere alla necessità di assicurare una presenza militare, o assolvere a entrambi

gli obiettivi. Si possono citare quali esempi le colonie commerciali dei mercanti italiani del

Medioevo nelle città del Levante; la rete mondiale di basi d’appoggio create dagli Inglesi; le

colonie commerciali create soprattutto dal Portogallo lungo le coste dell’Oceano Indiano.

2. Colonie d’insediamento: rappresenta il prototipo della colonia. Una quota crescente di

persone proveniente da altri territori “popola” un dato territorio. È un concetto antico,

biblico, ma che fa normalmente i conti col fatto che – al momento della fondazione delle

colonie, ad esempio in Asia, Oceania e America – ben poche terre erano “spopolate”, e che

nella maggioranza dei casi erano invece abitate da altre popolazioni, meno “sviluppate”,

costrette ad abbandonare le proprie terre, o a essere ridotte in schiavitù. Di norma sono

popolazioni di cacciatori, raccoglitori e nomadi che vengono scacciati dall’arrivo di

agricoltori stanziali, che impongono forme più avanzate di coltivazione della terra,

accompagnate dalla sanzione del diritto privato di proprietà. Esempi emblematici – che

hanno comportato l’allontanamento o il genocidio delle popolazioni indigene – è quello

inglese in Oceania e nel Nord America.

3. Domini coloniali: in questo caso la colonizzazione non è limitata all’acquisizione di basi

d’appoggio commerciali, ma si estende al controllo diretto dell’intero paese, senza tuttavia

nessun obiettivo di ripopolamento integrale. Tale tipologia – che caratterizza tutta la prima

fase della colonizzazione ispanica delle Americhe – rivela numerose analogie con il modello

coloniale d’insediamento: un gruppo numeroso di emigrati si insedia in modo permanente,

fondando però la propria esistenza sull’assoluto assoggettamento della maggioranza

indigena, cui viene lasciata la propria forma originaria di economia. Una delle principali

varianti di questo modello di dominio (caratteristica dell’India britannica) è rappresentato

dall’enorme squilibrio numerico tra i dominatori (pochi, e quasi mai residenti in

permanenza) e gli indigeni (che sono la preponderante maggioranza). In ogni caso,

l’efficace funzionamento di queste tipologie di colonialismo è reso possibile unicamente

dall’esistenza di una solida base di collaborazione da parte di elementi indigeni, che di solito

rappresentano l’élite sociale e culturale.

Nel XVI secolo, dopo la scoperta delle Americhe, iniziò la grande espansione degli europei

nel mondo e la formazione degli imperi coloniali. Furono dapprima gli Spagnoli, richiamati

3

dalle enormi quantità di minerali preziosi del Sud America, a fondare delle basi coloniali.

Distrussero i grandi imperi Inca, Maya e Azteco e resero schiave le popolazioni locali

impegnandole nell’estrazione di oro e argento di cui poi caricavano i loro galeoni diretti in

Europa, o utilizzandole come manodopera nelle grandi piantagioni. Olandesi, Portoghesi e

Inglesi avevano invece stabilito le loro basi in Asia, ma inizialmente si limitarono a rapporti

di tipo commerciale. L’America del Nord venne colonizzata prevalentemente da inglesi e

francesi che vi si stabilirono coltivando le terre e sfruttando le miniere. Dall’Africa

arrivavano invece gli schiavi: le navi negriere approdavano sulle coste africane e caricavano

migliaia e migliaia di persone, vendute come schiavi nelle grandi piantagioni americane.

Nel corso dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento gli Stati europei si erano

divisi il mondo: Inghilterra, Francia, Olanda, Spagna, Portogallo e in minor misura

Belgio, Italia e Germania avevano occupato militarmente gran parte di quello che oggi

noi chiamiamo Terzo Mondo. Erano spinti da ambizioni di potenza, da una certa

pressione demografica interna, ma soprattutto dalla volontà di sfruttare le risorse

economiche delle colonie (minerali, prodotti agricoli, schiavi) e di trovare uno sbocco

alla sovrapproduzione manifatturiera creatasi nel frattempo in Europa.

Tutti i paesi che subirono la colonizzazione furono profondamente condizionati nel loro

sviluppo proprio perché la crescita economica rispondeva solo ai bisogni dei

colonizzatori. Vennero create piantagioni specializzate in prodotti come il caffè, il cacao

e il the, che erano richiesti in Europa, mentre per le colture di sussistenza delle

popolazioni locali vennero adibiti piccoli appezzamenti poco produttivi. L’artigianato

locale venne sottoposto alla dura concorrenza dei prodotti delle industrie europee e nel

giro di poco tempo andò scomparendo. Poco fu fatto per alleviare le pessime condizioni

di vita della stragrande maggioranza della popolazione, che anzi spesso peggiorarono: in

alcuni casi, come nell’America del Sud e del Nord, gran parte della popolazione fu

sterminata militarmente, o morì a causa dei maltrattamenti e di malattie infettive come il

morbillo e il vaiolo contro cui non aveva anticorpi.

Gli imperi coloniali incominciarono a sgretolarsi solo negli anni Venti del XX secolo,

ma gli ultimi atti di indipendenza risalgono a un periodo ancora più recente, che va

dagli anni Cinquanta ad oggi. Attualmente le colonie sono quasi tutte scomparse, ma

in molti di questi Paesi permane una forte dipendenza economica aggravata spesso

dalle prepotenze della nuova classe dirigente locale. Divenuti indipendenti si sono

infatti trovati di fronte al compito di promuovere il proprio sviluppo economico e,

non avendo a disposizione capitali e personale tecnico specializzato, sono stati

costretti a chiedere aiuto al mondo sviluppato, originando una nuova subordinazione

economica, il cosiddetto neocolonialismo.

Il colonialismo antico

La colonizzazione, cioè la fondazione di colonie su territori diversi e, spesso, lontani

dalla madrepatria, è un fenomeno che risale ai Fenici e ai Greci, che in gruppi

numerosi si spostavano dalle terre d’origine e andavano a vivere nei territori vicini e,

successivamente, nelle regioni del Mediterraneo occidentale.

Questo primo tipo di colonizzazione, determinato soprattutto da carestie, lotte

politiche o ragioni di espansione commerciale, per il rifornimento di materie prime di

4

cui la madrepatria era carente, prevedeva la fondazione di insediamenti stabili nei

quali i cittadini che immigravano trasferivano il loro modo di vita, la loro civiltà, che si

fondevano con quella delle popolazioni locali, dando origine a centri che sarebbero

diventati fiorenti città.

Diverse sono invece le forme del colonialismo romano, che è prevalentemente

politico-militare, più che economico o demografico.

L’espansione, attuata attraverso annessioni o sottomissioni, è determinata dall’esigenza

di controllo dei confini, dell’acquisizione di terre da distribuire ai veterani e, solo in

periodo imperiale, per motivazioni economiche e di ripopolamento dei territori

conquistati, rimasti spopolati per il fenomeno dell’inurbamento.

Già dal III secolo a.C., con le guerre puniche, Roma sottomette popolazioni non

italiche, fondando via via un impero che, al suo massimo fulgore, si espande dalla

penisola iberica al Reno, dal Marocco al Mar Nero.

Il colonialismo in età moderna (secoli XIV-XVIII): la scoperta e la conquista

L’espansione coloniale – di cui, dopo la Spagna e il Portogallo, sono protagoniste

l’Olanda, l’Inghilterra e la Francia – è destinata ad acquistare importanza decisiva nella

storia. Dopo le scoperte, le conquiste e l’apertura di nuove rotte marittime, l’attività

mercantile e finanziaria europea si svolge infatti in uno spazio geografico assai più vasto

e può usare, sulla base dell’assoggettamento politico ed economico delle regioni

produttrici, nuove e immense risorse. Il colonialismo è quindi il fattore fondamentale

della creazione di un nuovo sistema mondiale di scambi e di rapporti economici

dominato dagli Stati europei e da forti gruppi di mercanti e operatori finanziari. Le sedi

dei traffici, le città, attraversano una nuova fase di sviluppo, sostenuta anche dalla

crescita contemporanea delle istituzioni pubbliche e delle strutture culturali.

La formazione dell’impero spagnolo in America è la vicenda più clamorosa ed

esemplare di tutto il colonialismo della prima età moderna. Gli aspetti più

sorprendenti sono senza dubbio la rapidità con cui la conquista è realizzata e l’esiguità

di mezzi e di uomini impiegati. L’insediamento dei primi coloni ha inizio con il

secondo viaggio compiuto da Colombo nel 1493, l’anno successivo a quello della

“scoperta” dell’America. Circa 1.200 uomini iniziano la costruzione di fattorie

agricole, danno avvio a ricerche minerarie e avviano la costruzione della prima città

(Santo Domingo, 1496-1497) nell’area caraibica interessata dalle prime fase della

conquista. Privi di regolari contatti con la Spagna, i coloni affrontano nel primo

periodo in modo autonomo i problemi dell’insediamento.

Nel 1502, con la spedizione di Nicolás de Ovando, viene istituita una vera e propria

rappresentanza del governo spagnolo. Il problema fondamentale è rappresentato dal

bisogno di manodopera per sfruttare le risorse agricole e minerarie locali. Lo stesso

Colombo introduce il sistema delle encomiendas, in base al quale uno o più villaggi

indigeni (encomiendas) vengono assegnati a ogni colono (encomendero) che è

autorizzato a riscuotere tributi dalla popolazione sotto forma di prodotti agricoli e

manifatturieri o di lavoro coatto non retribuito. La popolazione indigena, già esigua, si

riduce rapidamente per le violenze cui è sottoposta, per le malattie, le fughe e lo

sfruttamento spietato: già nel 1510 essa è quasi completamente scomparsa. La

5

mancanza di manodopera ostacola gravemente l’utilizzazione delle risorse americane,

proprio quando esse si rivelano corrispondenti alle attese dei colonizzatori. Si cerca di

fronteggiare questo inconveniente con la tratta degli schiavi neri che ha inizio nel 1503

per poi intensificarsi sino a diventare uno dei più importanti settori del traffico

sull’Atlantico, contribuendo a mutare la struttura razziale della popolazione di alcune

zone latino-americane (oggi, ad esempio, la popolazione di Haiti è costituita per il 90

per cento da neri).

L’esigenza di uomini, oltre che di terre da sfruttare, spiega l’indirizzo che prendono le

ulteriori conquiste, in un continente che offre spazi vuoti immensi ai pochi coloni

emigrati dall’Europa. Mentre è in atto la colonizzazione delle isole del Mar dei

Caraibi, comincia la penetrazione nell’interno del continente.

Una spedizione di modeste dimensioni (600 uomini e 11 navi) muove verso le coste

messicane nel 1519, guidata da Hernán Cortés. È questa l’impresa che pone la prima

solida base dell’impero spagnolo nel Nuovo Continente. Sbarcato nei pressi

dell’attuale Vera Cruz, Cortés si trova di fronte a un compito assai difficile. La

numerosa popolazione azteca abitante il vasto territorio del Messico non è

disorganizzata e dispersa come le tribù incontrate nelle isole dai primi coloni. Gli

aztechi hanno un’organizzazione statale, che fa capo alla città di Tenochtitlan, e un

esercito regolare, condotto dal sovrano Montezuma. Cortés punta direttamente verso

la capitale dello Stato. Durante la marcia dalla costa verso l’interno egli può rendersi

conto del malcontento esistente nei villaggi contro i signori aztechi e contro

l’amministrazione pubblica e riesce a sfruttarlo a proprio vantaggio, giungendo sino a

stringere alleanze con importanti forze ribelli. L’insediamento di Cortés nella capitale

è dapprima relativamente pacifico; impressionati dalle armi da fuoco e dai cavalli

spagnoli – cose del tutto sconosciute – gli Aztechi non oppongono resistenza. Ma

quando gli spagnoli cominciano a distruggere i templi e imporre tributi molto onerosi,

la popolazione si ribella. Montezuma, sino a questo momento tollerante verso gli

stranieri, viene ucciso dagli insorti, e Cortés è costretto a rifugiarsi nel territorio

alleato di Tlaxcala. Di qui le sue truppe, rafforzate da un contingente di soldati venuto

da Cuba, muovono poco dopo contro la capitale e, dopo un lungo assedio, la

conquistano e la distruggono.

Finisce così l’impero azteco, caduto nelle mani di un pugno di conquistadores animati

da una grande sete di ricchezza e da uno straordinario spirito di avventura. La

riorganizzazione politica ed economica viene avviata dallo stesso Cortés, che

distribuisce agli uomini del suo seguito i villaggi con la forma dell’encomienda,

spodestando l’antica aristocrazia terriera locale.

Contemporaneamente, la conquista si sviluppa verso il sud. La notizia dell’esistenza di

un altro popoloso impero che si estende in una regione comprendente gli attuali

territori dell’Ecuador, del Perù e una parte del Cile muove un altro gruppo di

conquistadores capeggiati da Francisco Pizarro, un colono già possessore di

un’encomienda nella zona di Panamá. L’organizzazione sociale degli Inca è basata

sulla proprietà comune della terra; essi hanno un fiorente artigianato, specializzato in

modo particolare nella fabbricazione di oggetti d’oro. Come gli Aztechi, non

conoscono il cavallo né l’uso della ruota. Le scarse capacità militari di queste

popolazioni rendono facile l’impresa di Pizarro, partito con meno di 200 uomini e soli

27 cavalli. Egli però sa approfittare di una crisi dinastica che sta lacerando l’impero

6

degli Inca, e riesce a fare prigioniero il sovrano. Nel saccheggio dell’antica capitale

Cuzco, i conquistadores realizzano un bottino immenso, aumentato dall’oro che il

sovrano consegna sperando di riuscire a riconquistare la libertà.

Pizarro fonda nel 1535 una nuova capitale in un luogo diverso, vicino alla costa,

l’attuale Lima. I problemi più difficili li incontra tuttavia nell’amministrazione dei

nuovi territori. A parte le rivolte degli indigeni e le difficoltà di stabilire rapporti con

essi, Pizarro si trova coinvolto in una serie di lotte feroci tra i conquistadores,

provocate anche dal suo stesso comportamento, scarsamente leale e privo di dirittura

morale. Egli infatti non potrà godere a lungo dei frutti delle sue imprese, poiché sarà

ucciso nel 1541.

In questo modo si è costituito il corpo fondamentale dell’impero ispano-americano,

un territorio immenso comprendente gli Stati degli Aztechi e degli Inca, ai quali si

aggiungono via via nuovi territori (Messico meridionale, Guatemala, Honduras),

strappati alle popolazioni Maya.

In tutta la vicenda della conquista e nel successivo svolgimento dei rapporti tra la

Spagna e le colonie, la presenza di missionari cattolici ha un ruolo importante. La

distruzione, da parte dei conquistadores, dell’antica organizzazione religiosa e

spirituale, lascia nelle popolazioni indigene un vuoto spirituale e psicologico, che i

missionari riescono almeno in parte a colmare. In questo modo, seppure in condizioni

molto difficili (la loro opera è violentemente contraddetta dallo sfruttamento e dal

saccheggio operato dai coloni), essi stabiliscono un legame robusto tra conquistatori e

popolazione autoctona.

L’azione della corona ha invece diverse motivazioni rispetto a quella ecclesiastica. Col

suo tentativo di limitare il potere dei conquistadores nelle colonie, il sovrano spagnolo

mira soprattutto a impedire che i nuovi territori si sottraggano alla sua autorità. Viene

così creato un apparato politico-amministrativo che, poco a poco, sostituisce ai

conquistadores un gruppo di funzionari fedeli, stipendiati dallo Stato. Il potere è

affidato a governatori e successivamente, quando i territori coloniali raggiungono

estensioni vaste, a viceré.

In alcune colonie (Santo Domingo, Messico e Panamá) sono creati centri di

amministrazione giudiziaria e civile (audiencias) sul modello di quelli esistenti nella

madrepatria. Quest’organizzazione politico-amministrativa si diffonde poi in tutte le

colonie. In Spagna, nel Consiglio di Castiglia (organismo collegiale di governo che

tratta gli affari generali della corona) viene costituito un comitato permanente per le

Indie, in seguito trasformato in Consiglio autonomo, con la funzione di Corte

suprema e di ministero per gli affari coloniali.

Si conclude così l’epoca in cui i conquistadores hanno concentrato nelle loro mani

tutto il potere (politico, economico, militare) senza alcun controllo. La maggior parte

di essi sono privati della loro autorità, e rimangono semplici encomenderos. Alcuni

non accettano facilmente l’operazione e danno vita a episodi di rivolta che ricordano,

sebbene su un piano diverso, le tendenze anarchiche della feudalità europea.

Meno efficace è invece l’azione della monarchia per impedire che, attraverso il sistema

della encomienda, si formi nelle colonie una nuova grande feudalità. I tentativi di

negare l’ereditarietà delle encomiendas e di limitare il potere degli encomenderos non

hanno successo. Da allora si viene dunque formando nell’America Latina una

struttura di tipo feudale, caratterizzata dalla concentrazione della ricchezza e della

7

terra, da fortissimi squilibri sociali, da una divisione profonda tra i detentori della

ricchezza e la massa dei lavoratori.

Caratteri diversi, rispetto a quella spagnola, ha l’espansione coloniale portoghese, che

non mira alla conquista di vasti domini territoriali ma alla creazione di scali, porti e

piazzeforti specialmente in Africa e in India. Vasco de Gama crea una base

permanente a Calcutta nel 1502; subito dopo Albuquerque organizza scali portoghesi

sulla costa araba e nel Golfo Persico. Goa, nel territorio indiano, è conquistata nel

1510 e diviene il più importante centro commerciale del Portogallo in Oriente. I

successivi insediamenti nei punti strategici del traffico nell’Oceano Indiano danno ai

Portoghesi la possibilità di monopolizzare il commercio marittimo con l’Oriente. Essi

penetrano in Malesia e da lì si spingono sino in Cina, dove ottengono di creare un

insediamento a Macao, all’entrata della baia di Canton (1530). In Africa si installano

già nel corso del ’400 e possono perciò diventare i principali protagonisti della tratta

degli schiavi quando aumenta la loro richiesta nel mercato americano. La fragilità

dell’impero portoghese deriva dalla sua stessa struttura: esso è infatti costituito da

scali commerciali senza trasferimenti di popolazione e senza una permanente

attrezzatura difensiva locale. Per questi motivi le postazioni portoghesi in Asia

saranno successivamente scalzate con relativa facilità da Spagnoli e Olandesi.

Un carattere più duraturo ha invece il dominio portoghese in Brasile (raggiunto nel 1500

dal navigatore Pedro Alvarez Cabral). L’immensa regione, popolata da tribù primitive, ha

all’inizio interesse commerciale quasi esclusivamente per il legname da tintura, il brasil, da

cui prende nome il paese. La necessità di difendere il territorio da Francesi e Spagnoli

spinge poi il sovrano portoghese nel 1530-1540 a estendere l’occupazione del Brasile, che

rimane però a lungo limitata ad alcune zone della fascia costiera. Il territorio è diviso nel

1533 in dodici circoscrizioni ripartite tra proprietari che avrebbero dovuto colonizzarle.

In seguito si sviluppano le piantagioni di canna da zucchero, nelle quali la manodopera è

costituita in gran parte da schiavi importati dall’Africa.

Prime ripercussioni dell’espansione coloniale

Una parte cospicua della ricchezza prodotta nelle colonie americane viene trasferita

nella madrepatria attraverso gli scambi commerciali, dei quali la Spagna si riserva il

monopolio, e soprattutto attraverso il prelievo dei prodotti minerari. Oltre le miniere

delle Antille e del Messico, il centro più importante di produzione dell’argento

diventano le miniere peruviane di Potosí, scoperte nel 1545. Lo sfruttamento avviene

attraverso il sistema del lavoro forzato degli indios, già praticato nell’organizzazione

economica degli Inca. Per sovrintendere all’intenso traffico tra la madrepatria e le

colonie viene istituita a Siviglia sin dal 1503 la Casa de Contratación, un’istituzione

che ha il compito di riscuotere i dazi sul commercio coloniale (che passa

obbligatoriamente per il porto di Siviglia) e riceve per conto della corona i metalli

preziosi delle miniere americane.

A loro volta, le colonie costituiscono un mercato di esportazione per i prodotti

europei. Esse abbisognano di armi, tessuti, utensili vari, vino, olio e schiavi: prodotti

che la Spagna è in grado di fornire solo in parte. Le richieste coloniali sono quindi

8

soddisfatte in parte attraverso il contrabbando, esercitato dapprima dai Portoghesi e

successivamente da Francesi, Inglesi e Olandesi.

L’aspetto di gran lunga più importante del traffico col Nuovo Mondo è l’importazione

in Spagna di un’ingente quantità di metalli preziosi. Per la monarchia spagnola –

impegnata in diversi teatri di guerra e tesa ad affermare la propria egemonia politicomilitare sull’Europa – questo apporto finanziario ha un valore assai elevato. Essa

preleva infatti una tassa del 20 per cento sui metalli importati, la cui quantità è molto

elevata (tabella 1).

Tab. 1. Importazioni di metalli preziosi, 1503-1530 (valori in pesos, equivalenti a 42,29

grammi di argento).

1503-1505

1506-1510

1511-1515

371.055,3

816.236,5

1.195.553,5

1516-1520

1520-1525

1525-1530

993.196,5

134.170,0

1.038.437,0

Negli anni successivi, peraltro, l’importazione aumenta notevolmente sino a toccare la

punta massima di circa 35 milioni di pesos nell’ultimo decennio del secolo.

Le conseguenze sono molteplici: accenniamo qui solamente l’aumento dei prezzi

(iniziato all’incirca nel 1520) che si verifica non solo in Spagna ma in tutti i paesi

europei, la cui economia, direttamente o indirettamente, è legata a quella spagnola.

Più a fondo, tuttavia, operano altro fattori: il commercio internazionale non soltanto

amplia il suo orizzonte, ma cambia la sua stessa natura. Ai prodotti di lusso, le

tradizionali spezie, che hanno costituito la base principale del commercio

intercontinentale dell’età medievale, si affiancano prodotti coloniali meno preziosi ma

di più largo consumo (tabacco, zucchero, cacao, ecc.). Nascono perciò nuove e assai

più numerose possibilità di arricchimento e quindi anche di trasformazione delle

strutture sociali; la concorrenza tra le nazioni si fa più intensa; in Europa, infine,

accanto ai conflitti tradizionali, si cominciano a profilare nuovi contrasti provocati

dall’espansione coloniale.

In sintesi:

Fase caratterizzata prevalentemente da un colonialismo mercantile, più interessato agli scambi

commerciali che al vero dominio politico. Fa eccezione la colonizzazione Spagnola in America del Sud.

• 1488 – Bartolomeo Diaz (P) doppia Capo di Buona Speranza.

• 1492 – Cristoforo Colombo (E) scopre l'America.

• 1519-1522 – Vasco De Gama (P) compie la circumnavigazione del mondo.

XVI secolo – Gli Spagnoli conquistano quasi tutta l’America Latina istituendo dei viceregni e

distruggendo le civiltà Maya, Inca e Atzeca. Gli Spagnoli in America tendono ad assimilare e

9

sottomettere le popolazioni locali utilizzando diversi sistemi. La Spagna “importa” dall’Africa schiavi

per farli lavorare nelle piantagioni.

Nei secoli XVII-XVIII l’Inghilterra inizia a utilizzare gli Stati Uniti, prima, e l’Australia, poi, anche

come colonie di popolamento. Nel XV sec. Spagna e Portogallo finanziano viaggi di esplorazione in

Africa e nelle Indie. Il Portogallo pratica un colonialismo commerciale costituito in tutto da una

dozzina di basi mercantili fortificate dislocate in Africa e in Asia.

• 1585 – Viene fondata la Virginia, prima colonia inglese in Nord America.

• 1600 – Viene fondata la Compagnia inglese delle Indie Orientali.

• 1602 – Viene fondata la Compagnia olandese delle Indie Orientali.

Gli Olandesi si sostituiscono gradualmente ai Portoghesi, la Compagnia delle Indie Orientali inizia a

controllare anche la produzione dei centri, non limitandosi più al semplice commercio.

• 1608-1642 – La Francia colonizza il Canada.

• 1621 – Viene fondata la Compagnia olandese delle Indie Occidentali, che si limita però alla pirateria

contro la flotta spagnola.

• 1640 – Il Portogallo si impossessa del Brasile.

• 1660 – Dopo una fase d’arresto ricomincia la colonizzazione inglese, in particolare da parte delle sette

protestanti: puritani e quaccheri.

• 1770 – James Cook scopre e prende possesso per conto della corona inglese dell’Australia.

• 1776 – Gli Stati Uniti proclamano la loro indipendenza dall'Inghilterra.

• 1795 – Gli Inglesi conquistano Città del Capo strappandola agli Olandesi, che vi avevano praticato

anche una colonizzazione di popolamento.

Dalla lotta per la supremazia coloniale alla formazione dell’impero britannico in Oriente

Alla metà del Seicento, l’Olanda gode in Europa di un indiscusso predominio

economico, fondato sulla supremazia della propria flotta commerciale e sul ruolo

centrale di Amsterdam nella finanza internazionale. In quest’epoca la flotta olandese

conta ben diecimila navi, la cui stazza complessiva è superiore di dieci volte a quella

inglese e di venti volte a quella spagnola; le due grandi compagnie delle Indie

detengono il monopolio dei commerci delle spezie asiatiche, dei metalli preziosi, del

legname e del cotone americano.

Amsterdam, inoltre, è il centro finanziario più importante del tempo; lì è possibile

chiedere denaro a prestito per le iniziative più audaci e reinvestire i propri capitali. Al

commercio internazionale e alle attività finanziarie si unisce poi lo sviluppo

dell’agricoltura dovuto alle opere di ingegneria idraulica e di bonifica e alla

sperimentazione di nuove tecniche di coltivazione.

Sin dalla metà del Seicento, però, si fa sentire la concorrenza dell’Inghilterra, indirizzata

decisamente verso una politica di sviluppo economico e di espansione sui mari ai danni

dell’Olanda. Nel 1651 viene emanato l’atto di navigazione, che riserva alle navi inglesi il

commercio con le colonie dell’America settentrionale e proibisce l’accesso ai porti

britannici alle navi straniere che non provengano dai paesi produttori dei beni

commerciati. Così facendo si pongono le basi per l’egemonia marittima inglese, a danno

del principio della libertà di commercio. Ben presto il conflitto commerciale angloolandese si trasforma in scontro militare. Le tre guerre – del 1652-54, 1665-67 e 1672-74

– si concludono con la vittoria dell’Inghilterra, che conquista anche la base americana di

Nuova Amsterdam, presto ribattezzata New York.

Nella prima metà del Settecento, la Francia rappresenta per l’Inghilterra una rivale

temibile, capace di farle concorrenza in tutto il mondo. È un grande paese, con una

10

popolazione doppia rispetto all’Inghilterra, in grado di approntare grandi eserciti, con

un’economia più arretrata, ma dotata di notevoli potenzialità.

I traffici francesi interessano tutti i paesi europei, soprattutto l’area tedesca, dove i

prodotti coloniali sono distribuiti dal porto di Amburgo, e quella mediterranea,

attraverso il porto di Marsiglia.

Nei Caraibi, i francesi contrastano gli inglesi nella produzione del caffè, del tabacco e

soprattutto dello zucchero, che esportano in tutta Europa e persino nelle colonie

inglesi del Nord America. Queste sono circondate dai domini del re di Francia, il

Canada, l’Illinois e la ricca Lousiana, che minacciano di soffocare l’espansione dei

coloni inglesi. I porti francesi della costa atlantica, Bordeaux, Nantes e Le Havre, si

sviluppano molto rapidamente grazie al commercio oceanico sino a fare concorrenza a

Londra, Bristol e Liverpool. Nel settore asiatico, la concorrenza tra inglesi e francesi è

particolarmente accanita in India, mentre, sul commercio del tè con la Cina,

l’Inghilterra mantiene saldamente il monopolio sino al 1750.

Negli anni Quaranta, durante la guerra di secessione austriaca, Francia e Inghilterra si

affrontano in Europa e nelle colonie, ma senza rilevanti conseguenze. Molto più

importanti sono invece gli esiti della guerra dei Sette anni (1756-1763), durante la quale

Francia e Austria, tradizionali avversarie nelle guerre dei Sei-Settecento, si schierano

assieme alla Russia contro la Prussia, alleatasi precedentemente con l’Inghilterra.

Dopo una prima fase in cui inglesi e francesi si fronteggiano sul continente,

l’Inghilterra decide una condotta di guerra a tutela degli interessi commerciali degli

inglesi. Il confronto si sposta così dall’Europa alle colonie.

In India, il governatore francese ha concepito già prima del 1756 il grandioso piano di

creare un impero finanziariamente indipendente dalla madrepatria assicurandosi il

controllo della regione di Madras, ma la superiorità navale inglese ha sempre frustrato

le sue ambizioni. All’inizio della guerra dei Sette anni riprendono le ostilità francoinglesi, che hanno come esito la conquista per mano inglese di tutte le piazzeforti

precedentemente tenute dai francesi.

Nello scontro in Nord America la Francia oppone maggiore resistenza, grazie anche

all’alleanza con le più bellicose tribù indiane; gli inglesi si giovano però di una

schiacciante superiorità numerica e di una maggiore forza navale. Questi due fattori

risultano perciò decisivi e assicurano la vittoria agli inglesi anche in Nord America.

Il trattato di Parigi del 1763, che sancisce la fine della guerra, lascia immutato il

quadro geopolitico europeo, ma rivoluziona l’assetto delle colonie a vantaggio

dell’Inghilterra: la Francia perde tutti i territori nordamericani e parte delle Antille,

mentre in India riottiene alcuni scali occupati dagli inglesi, che ne proibiscono però la

fortificazione. Di fatto, dopo la conquista del Bengala del 1765, l’Inghilterra resta

l’unico arbitro europeo del subcontinente indiano. L’egemonia inglese sull’India porta

allo sviluppo di una rete commerciale destinata a rafforzarsi sempre più negli anni

successivi. L’India diviene così la via maestra per la penetrazione economica e politica

degli europei in Estremo Oriente.

Lo scontro coloniale con l’Inghilterra è così definitivamente perso per la Francia e a

nulla vale l’appoggio fornito successivamente ai coloni americani ribelli durante la

rivoluzione americana. Sconfitta dall’Inghilterra, dissestata finanziariamente dalle

spese di guerra e con un sistema politico refrattario a qualsiasi riforma, la Francia

sarebbe sprofondata dopo alcuni anni nella rivoluzione. L’Inghilterra, al contrario, si

11

impone come massima potenza coloniale, ruolo che avrebbe mantenuto per circa due

secoli, nonostante che la rivoluzione americana la priverà di lì a poco delle colonie

americane settentrionali.

Sino alla metà del Settecento la penetrazione occidentale in Asia è quasi

esclusivamente di tipo economico: in genere le potenze europee si accontentano di

assumere il controllo dei traffici e dei commerci, creando avamposti commerciali e

militari in punti chiave delle rotte marittime o impadronendosi di porti e città di

particolare rilevanza economica. Le uniche eccezioni di rilievo sono rappresentate

dalle Filippine, cadute sin dalla seconda metà del XVI secolo sotto la dominazione

spagnola, e dai possedimenti olandesi di Ceylon, Sumatra, Giava e Borneo.

Nella seconda metà del XVIII secolo gli Stati europei, e in particolare l’Inghilterra,

iniziano ad assumere direttamente l’amministrazione degli Stati asiatici costituendo un

vero e proprio impero coloniale. La guerra dei Sette anni rappresenta un momento

fondamentale nella storia dell’espansione europea in Asia: la sconfitta della Francia

lascia di fatto mano libera all’Inghilterra che, grazie anche alla crisi della Spagna e alla

diminuita presenza dei mercanti portoghesi e olandesi, riesce nel corso di un secolo a

creare un vasto impero coloniale.

Oggetto delle mire inglesi è soprattutto il subcontinente indiano, che alla fine del

Settecento è suddiviso tra l’impero Moghul, una dinastia turca di religione islamica, e

gli Stati dei Maratha, una confederazione di cinque regni induisti dell’India centrosettentrionale. Gli inglesi sanno approfittare dei conflitti che oppongono i Moghul alle

popolazioni induiste e già durante la guerra dei Sette anni riescono a limitare la

presenza francese in India e ad assumere il controllo della ricca regione del Bengala,

imponendo un nababbo di loro gradimento. Nei decenni seguenti l’opposizione alla

penetrazione britannica si polarizza attorno agli Stati dei Maratha che sono

defnitivamente sconfitti solo dopo tre conflitti, l’ultimo dei quali, terminato nel 1818,

si conclude con l’annessione di tali territori ai possedimenti coloniali britannici.

La conquista delle nuove colonie non è intrapresa direttamente dalla corona inglese, ma

viene affidata, sotto il controllo del Parlamento, a una compagnia privata – la East India

Company – che sui possedimenti indiani ha pieni poteri amministrativi e militari.

Il colonialismo inglese ha pesanti ripercussioni sulla società indiana: sino a questo

momento, malgrado il rigido controllo britannico, il saldo commerciale tra India e

Inghilterra è nettamente a favore della prima. Mentre le esportazioni inglesi in India

sono pressoché nulle, dai porti indiani partono alla volta dell’Europa navi cariche di

spezie, tè, porcellane e cotonate.

A partire dagli anni Venti dell’Ottocento la piena affermazione della rivoluzione

industriale rende per la prima volta competitivi i prodotti tessili europei rispetto a

quelli indiani. Grazie anche a un sistema di tariffe doganali che ostacola l’esportazione

delle cotonate indiane nel Regno Unito e che lascia invece indifesa l’India di fronte

alla penetrazione dei prodotti inglesi, nel giro di pochi anni la produzione artigiana

locale di prodotti tessili viene praticamente azzerata. L’economia indiana è così

costretta a orientarsi verso l’esportazione di prodotti non lavorati come il tè o il

cotone grezzo che sarebbe poi stato reimportato dall’Inghilterra sotto forma di

prodotto finito.

Nei primi decenni dell’Ottocento gli inglesi consolidano la propria presenza in Asia

ponendo un protettorato sul Nepal (1816), fondando la città portuale di Singapore

12

(1819) e annettendo la bassa Birmania (1826) e il Punjab (1849). Alcune di queste

acquisizioni avvengono in maniera quasi casuale, profittando delle lotte interne a

questo o quel paese. In genere, però, a orientare le scelte politiche dell’Inghilterra è la

volontà di creare attorno all’India degli Stati cuscinetto e di controllare le rotte

commerciali che collegano la madrepatria con le colonie asiatiche.

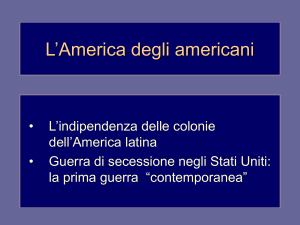

Il tramonto dell’impero coloniale spagnolo

All’inizio dell’Ottocento l’America Latina è divisa tra possedimenti portoghesi –

limitati al solo ma immenso Brasile – e spagnoli, che si estendono su quasi tutta la

parte centrale e meridionale del continente, su Cuba, Portorico e Messico.

Indipendente è invece, dal 1804, la repubblica di Haiti. Questi vasti territori sono

abitati da circa diciannove milioni di abitanti. A causa dei flussi migratori dalla

Spagna e della tratta degli schiavi di colore, la popolazione dell’America Latina è

diventata multietnica: nelle colonie spagnole a fianco di circa 200.000 emigrati iberici,

si contano tre milioni di creoli (bianchi nati da genitori spagnoli residenti nelle

colonie), cinque milioni tra mulatti (nati da matrimoni tra bianchi e neri) e meticci

(nati dall’incontro tra neri e indi), oltre sette milioni di indios nativi e circa un milione

di neri. Nell’enorme Brasile vivono appena tre milioni di uomini, la metà dei quali

schiavi di colore.

Alle differenze etniche corrispondono profonde disparità sociali. Il possesso della

maggior parte delle terre è concentrato nelle mani della minoranza creola, gelosamente

arroccata a difesa dei propri privilegi, e che, nel nome di una supposta superiorità

razziale, rifiuta ogni legame con meticci e mulatti. Specie nella seconda metà del

Settecento, tra i creoli, si afferma un’élite economica e culturale che ha esteso i propri

interessi al settore commerciale e che cerca un riscontro al proprio ruolo economico in

un parallelo aumento di peso politico. I mulatti e i meticci lavorano nei settori del

commercio o dell’artigianato, mentre la popolazione di colore e gli indios sono

impiegati, in condizioni di schiavitù o semischiavitù, nei grandi latifondi appartenenti al

demanio regio, agli enti ecclesiastici o ai possidenti creoli.

Nel 1808 l’occupazione della Spagna da parte delle truppe napoleoniche costituisce la

spinta decisiva verso lo sfaldamento dell’impero coloniale iberico. I possidenti creoli

assumono di fatto il potere creando delle giunte provvisorie ed esautorando i

rappresentanti della corona. Il primo paese a proclamare la propria indipendenza

dalla Spagna è il Venezuela dove, il 5 luglio 1811, il generale Miranda proclama la

nascita della Repubblica. Questo esempio è presto seguito in altre aree sottoposte al

dominio spagnolo: nella parte meridionale del paese, corrispondente all’attuale

Argentina e al Cile, le forze dei rivoltosi sono organizzate da un ex ufficiale spagnolo

José de San Martín; nelle province settentrionali, corrispondenti al Venezuela e alla

Colombia, la guida dell’esercito è assunta da Simón Bolívar.

In questa prima fase della lotta di liberazione i paesi latino-americani possono contare

sull’appoggio degli Stati Uniti e dall’Inghilterra che intravedono nello sfaldamento

dell’impero coloniale spagnolo l’occasione per accrescere la propria penetrazione

economica nel Sud America.

13

Nato a Caracas nel 1783, Simón Bolívar trascorre molti anni in Europa, dove è stato

mandato dalla famiglia a studiare e da dove ritorna definitivamente nel 1810 per

schierarsi a fianco dei rivoluzionari venezuelani. Grazie ad alcune vittorie militari,

Bolívar riesce a liberare Caracas ma la controffensiva spagnola lo costringe a riparare

nei Caraibi. Di lì egli diffonde il suo programma che prevede la nascita di una

confederazione, una repubblica degli Stati Uniti del Sud, che rappresenti per

l’America Latina ciò che gli Stati Uniti rappresentano per l’America settentrionale.

Nel 1816 riprende la lotta contro gli spagnoli radicalizzando le proprie posizioni

politiche e riuscendo così ad accrescere la base sociale della rivolta: la messa al bando

della schiavitù guadagna a Bolívar l’appoggio degli indios e degli schiavi liberati,

alcune riforme sociali gli valgono il sostegno dei piccoli contadini e degli strati

inferiori della società. Grazie anche all’aiuto dell’Inghilterra e allo scoppio dei moti di

Spagna che impediscono alla corona di inviare nuove truppe in America Latina, egli

riesce a sconfiggere più volte l’esercito spagnolo, a liberare i territori che

corrispondono agli attuali Venezuela, Ecuador e Colombia e a dare vita alla

Repubblica federale della Grande Colombia. Negli anni successivi anche Perù, Bolivia

(così chiamata in onore di Bolívar) e Uruguay ottengono l’indipendenza.

Contemporaneamente, nella parte meridionale del continente, i ribelli cileni e

argentini, guidati rispettivamente da Bernard O’Higgins e San Martín, riescono ad

avere la meglio sulle truppe spagnole.

Un percorso diverso è invece quello seguito dal Messico. Qui, a differenza che nel

resto del Sud America, i primi a iniziare la guerra di liberazione dagli spagnoli sono le

popolazioni indios e meticce delle campagne che danno alla rivolta una chiara

connotazione sociale chiedendo la redistribuzione delle terre. Il pericolo spinge i

creoli e gli spagnoli ad accantonare le divergenze reciproche e a far fronte comune.

Una volta stroncata la sollevazione dei contadini, contrasti tra creoli e corona portano

allo scoppio di una ribellione di orientamento conservatore guidata dal generale

Augustín de Itúrbide, che, nel 1822, si fa proclamare imperatore del Messico. Il

tentativo autocratico ha tuttavia vita breve: nel 1823 Itúrbide è destituito da un colpo

di Stato, cui fa seguito la proclamazione di una repubblica federale modellata

sull’esempio costituzionale nordamericano.

Un percorso ben diverso da quello del resto dell’America Latina è quello seguito dal

Brasile. Nel 1807, in seguito all’invasione del Portogallo da parte delle truppe

napoleoniche, la casata regnante dei Braganza trova rifugio nella colonia sudamericana.

Nel 1821 lo scoppio, in patria, dei moti liberali costringe re Giovanni VI a fare ritorno in

Europa. In Brasile resto il figlio Pietro che, nel 1822 e in sostanziale accordo con il padre,

proclama l’indipendenza del paese facendosi nel contempo incoronare imperatore.

Nel 1826 a Panamá è convocato un congresso degli Stati latino-americani che, nelle

intenzioni di Simón Bolívar, avrebbe dovuto portare alla nascita di una repubblica

federale comprendente, se non tutta, almeno gran parte dell’America Latina. Il

congresso si chiude con un sostanziale fallimento: i particolarismi e le tradizioni locali

non solo impediscono la costituzione dello Stato vagheggiato da Bolívar ma, anzi,

portano allo sfaldamento della Grande Colombia e delle altre repubbliche federali

nate nei mesi successivi all’indipendenza.

Bolívar sogna uno Stato democratico nel quale i contadini godano di condizioni di

vita migliori di quelle nelle quali hanno vissuto sino a quel momento, ma il suo

14

progetto naufraga. All’interno dell’élite creola protagonista della lotta contro la

Spagna permane, infatti, una forte divisione tra i ceti urbani, impiegati nei commerci,

e i grandi proprietari terrieri, contrari a ogni riforma sociale. A risultare vincenti sono

gli interessi dei proprietari, sicché il passaggio all’indipendenza non comporta nessun

miglioramento per le popolazioni delle campagne. Anzi, sebbene la schiavitù sia stata

formalmente abolita nella maggior parte degli Stati, di fatto i contadini continuano a

vivere in condizioni di semilibertà.

Le mancate riforme sociali o la loro esigua portata rendono fragili le istituzioni

democratiche che, sul modello americano, quasi tutti i nuovi Stati si sono date al

momento dell’indipendenza. Di contro cresce l’importanza dei generali che,

protagonisti della guerra di liberazione, nel corso della lotta contro la Spagna hanno

spesso aggiunto ai poteri militari anche quelli civili. Contrari alla democrazia, essi si

arrogano il diritto di intervenire direttamente nella vita pubblica al fine di dirimere le

contese politiche. Questo atteggiamento è quindi alle origini del clima di instabilità

politica, accompagnato da guerre civili e dittature militari, che caratterizza, in parte

ancora oggi, la storia dell’America Latina.

Cronologia

In tutto il Sud America iniziano le guerre d’indipendenza, in particolare sotto la guida di Simon Bolìvar nel

1810-24 Nord del Sud America (Venezuela) e nei Caraibi (Colombia, Equador) e di José de San Martin nel Sud

(Argentina, Cile, Perù, Bolivia). Al diretto dominio coloniale spagnolo subentrano la pressione economicofinanziaria inglese e la subalternità politica agli Stati Uniti.

1818

La Compagnia inglese delle Indie Orientali ottiene il controllo diretto dell’India. Inizia a nascere un

regime coloniale basato sul disprezzo della società indigena e sulla volontà di trapiantare istituzioni e

sistemi economici occidentali con essa incompatibili.

1821

Il Brasile si proclama indipendente.

1830

L’Olanda impone alle colonie indonesiane il “sistema di coltivazione”, impone cioè colture per

l’esportazione a danno di colture per la sussistenza.

1833

La Gran Bretagna abolisce la schiavitù.

1834

L’Algeria diviene un possedimento coloniale della Francia, che deve però combattere a lungo contro la

resistenza locale (fino al 1847). La Francia punta ad assimilare i nuovi territori direttamente entro il

proprio sistema politico-amministrativo.

1842

La Gran Bretagna stabilisce una forma di protettorato sulla Cina.

1850-70 L’Olanda si estende nelle isole del Borneo.

1858-70 La Francia occupa tutta l’Indocina.

1864

Napoleone III proclama imperatore del Messico Massimiliano d’Asburgo.

1865

Gli Stati Uniti aboliscono la schiavitù.

1867

La resistenza messicana guidata da Benito Juarez costringe alla ritirata Massimiliano d’Asburgo che

viene catturato e fucilato.

1869

L’Italia acquista la baia di Assab per mezzo della società Rubattino di Genova.

Il nuovo colonialismo imperialista e la spartizione dell’Africa

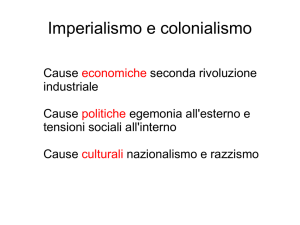

Diretta conseguenza della crescita dell’economia internazionale e dello sviluppo

industriale è l’emergere, a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento, di forti tensioni

politiche tra le principali potenze europee. Lo sviluppo industriale aumenta a

dismisura la loro forza economia, facendo crescere la competizione per l’allargamento

15

delle sfere di influenza, e trasforma i caratteri del colonialismo europeo. Da un lato, i

territori colonizzati, che sino a ora hanno assicurato la fornitura di materie prime e

assorbito la popolazione in sovrannumero, diventano importanti anche come mercati;

dall’altro, una crescente presenza militare e politica è considerata una condizione

necessaria per la tutela degli investimenti.

L’espansione coloniale si trasforma così in uno dei fattori decisivi delle relazioni

internazionali, e parallelamente si intensificano le sue ripercussioni sulla politica

interna dei paesi colonizzatori. Sull’esempio della Gran Bretagna, che dal 1877 ha

rafforzato i legami politici e istituzionali con i suoi domini d’oltremare, tutte le

potenze europee puntano a dare un assetto “imperiale” alle loro relazioni con i paesi

extraeuropei nei quali hanno in precedenza conquistato possedimenti o acquisito un

forte potere di influenza a scopi economici o strategico-commerciali. Tale tendenza

comporta ovunque l’esaltazione dei sentimenti di potenza nazionale e di superiorità

della razza bianca; in numerosi casi la conquista coloniale viene giustificata come

“missione civilizzatrice”. Il carattere decisivo che distingue l’età dell’imperialismo

(1880-1914) dal periodo precedente non va dunque individuato semplicemente

nell’inedita estensione geografica raggiunta dall’espansione coloniale, che pure giunge

a interessare quasi la metà della superficie terrestre, ma piuttosto nelle nuove forme

assunte dal dominio coloniale stesso. Da questo punto di vista, la caratteristica

principale dell’imperialismo è la tendenza da parte delle potenze europee a pianificare

la spartizione del mondo e ad accordarsi a tavolino sulla creazione di sfere di

influenza, nel tentativo di risolvere sulla base di negoziati diplomatici gli immancabili

conflitti derivanti dal sovrapporsi delle rispettive direttrici di espansione coloniale.

La manifestazione più eclatante delle tendenze imperialistiche interessa l’Africa. Ancora

intorno al 1840 la conoscenza del continente africano da parte degli europei è assai

imprecisa, e del tutto ignota risulta la maggior parte delle zone interne. Negli anni tra il

1850 e il 1870 una serie di spedizioni geografiche – guidate da esploratori come David

Livingstone ed Henry Stanley – hanno consentito di individuare le sorgenti del Nilo e il

percorso dei fiumi Congo, Niger e Zambesi. Frizioni sulla conquista delle regioni

africane cominciano a emergere nel 1877, quando il governo britannico della provincia

del Capo, nell’Africa del Sud, decide di annettere lo Stato minerario e diamantifero del

Transvaal, governato da coloni boeri (di origine olandese); il conflitto anglo-boero

sancisce, nel 1881, la sconfitta inglese e il riconoscimento dell’autonomia del Transvaal,

che diviene repubblica Sudafricana.

Tensioni ancora più aspre si sviluppano nel 1882 tra Gran Bretagna e Francia in

seguito all’occupazione dell’Egitto da parte di truppe del governo di Londra; la

creazione di un protettorato militare britannico sul paese, giustificato dalla necessità

di sedare la rivolta della popolazione egiziana contro le pesanti interferenze straniere,

pone fine al controllo congiunto anglo-francese sulle finanze egiziane e soprattutto sul

canale di Suez. La penetrazione francese dell’Algeria (conquistata nel 1830), in

Tunisia e dal Senegal verso il Niger, l’ingresso di altre potenze nella competizione

coloniale (il Belgio afferma il proprio dominio sul bacino del Congo scontrandosi col

Portogallo, mentre la Germania acquisisce il controllo del Togo e del Cameroun, e poi

del Tanganica in una zona che ha già visto affermarsi il dominio britannico su Kenya e

Uganda) moltiplica le aree di frizione. Per evitare un conflitto, il governo tedesco si

propone come arbitro delle rivalità internazionali, convocando nel 1884-85 la

16

conferenza di Berlino. Questa si conclude con un accordo che fissa le regole per la

spartizione dell’Africa, e sancisce la libertà di navigazione sui fiumi Congo e Niger. La

conferenza pone in tal modo fine agli effetti destabilizzanti che l’espansione coloniale

in Africa minaccia di avere sulle relazioni internazionali. Non mancano in seguito

episodi di tensione, soprattutto nel Sudan, sconvolto nel 1885 dalla violenta

insurrezione antibritannica e antiegiziana della setta musulmana dei dervisci. Il paese

è lentamente riconquistato dagli inglesi, che finiscono però per scontrarsi con le

ambizioni di penetrazione francese nella regione dell’Alto Nilo.

Anche dopo la conferenza di Berlino rimangono però sul tappeto nodi irrisolti, che

corrispondono a una situazione molto fluida in cui la “concorrenza” sul fronte

coloniale da parte delle maggiori potenze europee appare quanto mai dinamica.

È quella frenetica “corsa” dei diversi paesi alla colonizzazione militare ed economica

del mondo, durata sino a tutto il primo decennio del Novecento, ricordata dagli

storici come “età dell’imperialismo”.

Con tale definizione si evidenziano due rilevanti fenomeni: da una parte lo

spostamento delle tensioni e dei conflitti d’interessi europei fuori dell’Europa, con il

parallelo tentativo di ristabilire gli equilibri di potenza attraverso la spartizione del

mondo e la competizione coloniale tra le grandi nazioni industriali; dall’altra la

trasformazione del concetto stesso di colonialismo, che da sistema di egemonia

prettamente commerciale passa a indicare il controllo politico diretto sulle colonie e lo

sfruttamento massiccio delle loro risorse.

Le regioni sottoposte al controllo europeo diventano colonie, oppure protettorati, con

locali governi-fantoccio sostenuti dal paese dominante, la “madrepatria”. La ricerca di

nuovi mercati non è più limitata solamente a imprese e compagnie, ma diventa una

politica nazionale sostenuta fortemente dagli Stati centrali, finanziata con fondi

pubblici e gestita da appositi apparati amministrativi. Ovunque, gli europei investono

somme crescenti di denaro, ricavano quantità sempre maggiori di materie prime,

impongono i loro modelli culturali e politico-istituzionali, guidando la politica

economica e la vita interna dei paesi dominati. Gli obiettivi economico-produttivi

dell’imperialismo europeo si confondono peraltro molto spesso con l’affermazione di

una presunta “missione civilizzatrice” dei bianchi, che avrebbe dovuto portare la

civiltà alle popolazioni indigene, ritenute ben lontane dal raggiungerla.

In sintesi:

Il colonialismo in età contemporanea – 2 (1874-1914)

Fase imperialista volta a garantire prestigio internazionale, a formare delle aree di mercato privilegiate

per raggiungere l’autarchia e per esportare capitali e conseguente spostamento della concorrenza tra gli

Stati dal piano economico a quello politico-militare nelle zone extraeuropee. Sviluppo dell’ideologia di

una missione civilizzatrice e protettrice nei confronti di civiltà “barbare”, i cui componenti sono simili a

fanciulli. L’imperialismo si realizza in tre forme: attraverso il controllo diretto (colonie), attraverso il

controllo indiretto, attraverso cioè organi locali (protettorati) e attraverso lo sfruttamento economico

(come la colonizzazione “informale” dell’America Latina da parte degli Stati Uniti).

L’evoluzione del colonialismo ottocentesco: l’imperialismo

L’affermarsi del modello di produzione capitalistico, in Europa e negli USA, basato sulla proprietà

privata dei mezzi di produzione, sul sistema salariato e sul primato del valore di scambio, accentua e

impone la logica del profitto: l’intero mondo diviene un unico mercato manipolato dagli imprenditori-

17

proprietari di fabbriche, terre e denaro, che possono realizzare enormi ricchezze a condizione che i

costi di produzione rimangano bassi, si amplino i mercati di vendita e le aree di investimento dei

capitali accumulati.

Vendendo a prezzi elevati e comprando a prezzi bassi, come sarà consentito dai trattati imposti a molti paesi,

monopolizzando i commerci e le risorse dei paesi colonizzati, o appropriandosi delle loro ricchezze col

sistema delle imposte, Gran Bretagna, Francia e Olanda, potranno finanziare il proprio sviluppo e il proprio

bilancio statale, costituendosi, nello stesso tempo, come polo dell’economia mondiale, mentre la periferia

sembra sempre più condannata alla dipendenza totale e all’impoverimento senza rimedio.

Per tutto l’Ottocento i domini coloniali si ampliano e si rafforzano: l’interesse è ormai spostato

definitivamente sulla conquista territoriale e gli stessi Stati si preoccupano di acquisire, anche con le

armi, nuove aree del mercato europeo. Questa nuova fase del colonialismo, caratterizzata da uno stretto

intreccio di fattori economici e militari, è più propriamente detto imperialismo.

L’Africa è l’area che ne fa maggiormente le spese. La Conferenza di Berlino (1884-1885), si svolse sotto

l’ideologia che assegnava solo alle potenze europee e ai popoli bianchi d’oltreoceano il diritto alla

sovranità: le altre aree erano considerate territori vuoti liberamente occupabili e spartibili. La divisione del

continente africano fu fatta sulla base di una terribile violenza geografica e ideologica, seguendo cioè le

coordinate geografiche o il corso dei fiumi e l’orografia, ma non tenendo minimamente conto delle

caratteristiche storiche, culturali, antropologiche, economiche dei popoli che vi abitavano. Intere

formazioni nazionali vennero così smembrate, mentre altre, da sempre rivali, vennero costrette a

convivere, scatenando contrasti sanguinosi che stanno alla radice dei conflitti del nostro secolo. L’Africa

diventò uno spazio tedesco, francese inglese e belga.

L’Asia, nondimeno, vide in quegli anni il completamento dell’espansione coloniale già avviata in

precedenza dalle potenze europee. L’Inghilterra occupò la Birmania (1886). La Francia completò

l’occupazione dell’Indocina (1893). Ma è sulla questione della Cina – Il Celeste Impero – che si

concentrarono gli appetiti delle potenze imperialiste. L’immensa popolazione costituiva un ricco mercato

e l’Impero era ormai in decadimento, incapace di mantenere il controllo sugli ampi territori. La Manciuria

venne minacciata dalla Russia. La Corea venne strappata con la guerra del 1894-95 dal Giappone. Nel

1900, infine, la rivolta dei Boxer (movimento nazionalistico per la cacciata degli stranieri) offrì l’occasione

alle potenze europee per allestire una spedizione punitiva internazionale che intervenne militarmente in

Cina. Sconfitti i Boxer, la Cina fu costretta a una politica di servilismo a porte aperte, garantendo la più

ampia penetrazione commerciale all’Occidente. La competizione economica innescatasi tra le potenze

imperialistiche europee, divenne ben presto competizione politico-militare, divenendo ben presto una

delle cause predominanti della prima guerra mondiale.

Il colonialismo in età contemporanea – 3 (1914-1945)

Fase di trasformazione del sistema coloniale, tramonta l’ideologia della missione civilizzatrice e

protettrice della colonizzazione precedente e si profila un nuovo modello di penetrazione economica

senza responsabilità politiche né coinvolgimento militare, una forma di controllo indiretto che

garantisce i vantaggi della dominazione coloniale abbattendone al contempo i costi: il neocolonialismo.

Vengono seguite tre diverse politiche coloniali: i paesi di antica industrializzazione (Regno Unito,

Francia, Olanda) cercano di mantenere le colonie come mercato per le proprie merci e fonte di materie

prime; quelli di più recente industrializzazione (Germania, Italia, Giappone) perseguono una politica di

espansione; gli Stati Uniti sviluppano invece una politica di dominio neocoloniale.

I due imperi coloniali che escono vincitori dalla Prima Guerra Mondiale (Francia e Gran Bretagna)

confermano il loro ruolo in sede di regolazione postbellica. Permane forte il preconcetto che la loro

potenza dipenda in larga parte dai territori coloniali.

D’altra parte proprio dagli anni Venti prendono corpo i movimenti che si battono per l’indipendenza.

Guidati da persone formate nelle università degli Stati coloniali i movimenti si ispirano sia ai principi

democratici delle tradizione europea sia alla necessità di recuperare un’identità nazionale annullata dal

processo di colonizzazione (Ghandi, Burghiba, Ho Chi-minh).

Dagli anni Trenta i movimenti sono particolarmente attivi in India e in Tunisia. Subito alla fine della guerra il

processo di indipendenza parte approfittando della debolezza degli Stati coloniali e delle opportunità

suggerite dalla contrapposizione Est-Ovest. Alcuni leader assumono l’iniziativa, come Sukarno, che

proclama l’indipendenza dell’Indonesia nell’agosto del 1945 e come Ho Chi-minh che il mese dopo

proclama quella del Vietnam.

18

D’altra parte nei paesi coloniali (Olanda, Belgio e soprattutto Francia) l’opinione pubblica percepisce

come troppo costoso il mantenimento del sistema. Sulla scena internazionale, poi, le grandi potenze

favoriscono il processo di indipendenza. Soprattutto gli USA che fin dalla fine della prima Guerra

mondiale raccomandavano che le rivendicazioni di indipendenza fossero accolte.

Nella Carta atlantica (1942) USA e GB si impegnano a promuovere in pieno l’autodeterminazione dei popoli.

Dal 1947 la linea USA si fa più cauta a causa della radicalizzazione dei rapporti con URSS; spesso devono

prendere il posto dei vecchi paesi coloniali per impedire l’espansione dell’influenza comunista (Taiwan, Corea e

Vietnam del Sud).

Anche l’URSS – come più tardi l’ONU – si esprime contro il colonialismo.

Cronologia

1876

1885

La Gran Bretagna proclama la formazione dell’Impero 1878 Congresso di Berlino: le potenze europee

si dividono l’Africa Settentrionale.

Conferenza di Berlino: si sancisce la spartizione delle aree coloniali “vuote” tra le potenze europee.

Non più controllo economico ma militare, il contrasto tra le potenze nelle aree extraeuropee funge da

valvola di sfogo delle tensioni europee e posticipa di fatto lo scoppio di una guerra in Europa.

1890-1910 Gli Stati Uniti praticano la politica del “big stick”, imponendo diverse forme di controllo nell’America

del Sud.

1890

L’Eritrea diventa colonia italiana.

1896

Diatriba sul trattato di Uccialli. L’Etiopia rompe le relazioni diplomatiche con l’Italia. La parola passa

agli eserciti. Ad Adua l’esercito italiano viene sconfitto. Pace di Addis Abeba: l’Italia mantiene la

colonia Eritrea.

1898

Finita la conquista della frontiera Occidentale, gli Stati Uniti cominciano una politica estera

espansionistica con la guerra ispano-americana che permette di acquisire il controllo su Cuba,

Filippine e Puerto Rico.

1899-1902 Guerra anglo-boera in Sud Africa.

1911-12

Guerra italo-turca e conquista delle coste della Tripolitania e della Cirenaica.

19

2.

Decolonizzazione

e neocolonialismo

Il processo di decolonizzazione

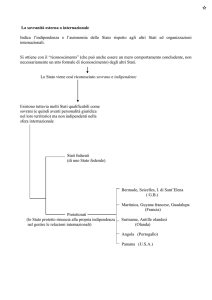

Dopo la fine della seconda guerra mondiale prende il via una delle più importanti e

profonde trasformazioni che abbiano caratterizzato la storia mondiale del XX secolo:

il tramonto definitivo degli imperi coloniali e la conquista dell’indipendenza da parte

dei popoli sino ad allora soggetti alle potenze europee. Le origini di questa

trasformazione epocale risalgono agli anni tra le due guerre, ma è solo dopo il

secondo conflitto mondiale che la decolonizzazione entra nella sua fase più

importante. È allora che i molti popoli sottoposti a dominio coloniale conquistano,

come ha scritto l’economista francese Alfred Sauvy, “facoltà di parola” per la prima

volta nella storia.

Il processo di decolonizzazione si realizza in fasi successive, lungo l’arco del primo

trentennio che segue la seconda guerra mondiale, e con modalità sostanzialmente

diverse da paese a paese.

La crisi del dominio coloniale europeo affonda le sue radici nel rapido

peggioramento, negli anni tra le due guerre, della situazione economica dei paesi

colonizzati. Le tensioni sociali e politiche che si scatenano in tutti i paesi coloniali, e

che danno luogo a movimenti che propugnano l’indipendenza nazionale, hanno alla

loro origine diverse cause.

La colonizzazione, ufficialmente lo sfruttamento per portare progresso e

civilizzazione, è stata in realtà una grande operazione di sfruttamento. Ha distrutto la

società tradizionale, ha modificato un’agricoltura pensata per il consumo interno con

piantagioni di prodotti destinati all’esportazione. I miglioramenti sanitari hanno

determinato esplosioni demografiche non compensate da politiche di generale

sviluppo economico. Le popolazioni autoctone percepiscono ormai che il proprio

impoverimento è frutto dello sfruttamento metropolitano, una consapevolezza che

sviluppa un sentimento di ostilità che si traduce in vere e proprie forme di resistenza.

La distruzione della comunità locale produce la nascita di borghesie locali interessate

alla ricchezza e al potere. Impoverimento e imborghesimento trovano un humus ideale

nel processo di urbanizzazione violento e rapido. Calcutta, che non esisteva ancora nel

Settecento, è oggi una delle più grandi città del mondo. All’interno della borghesia

locale si fa avanti un ceto intellettuale che combina ideologie occidentali

(nazionalismo, marxismo) ai valori tradizionali. Sono questi intellettuali che si

pongono a capo dei movimenti di liberazione pronti se necessario ad aprire guerre

rivoluzionarie. I movimenti nazionalisti sono già presenti tra le due guerre e il loro

sviluppo si collega alle vicende europee. Basti ricordare come lo smembramento, nel

1918, dell’impero austro-ungarico è compiuto in nome del diritto di

autodeterminazione dei popoli dell’Europa centrale. Così, i colonizzati possono

disporre di argomentazioni appartenenti ai colonizzatori. Talora il nazionalismo

20

sostiene l’abolizione del colonialismo. Dopo il 1945 il prestigio sovietico, il diffondersi

del comunismo e l’alleanza tra USA e potenze coloniali portano all’avvicinamento tra

comunisti e nazionalisti. Così la Francia in Indocina si scontra con Ho Chi-minh,

alleato della Cina e dell’URSS. In regime di guerra fredda il comunismo internazionale

ha interesse a sostenere movimenti che destabilizzano i paesi europei occidentali.

D’altra parte non tutti i movimenti nazionalisti sono comunisti, mentre nei paesi

islamici si collegano a movimenti religiosi.

La crisi degli anni Trenta aveva messo in serie difficoltà le colonie, a causa del crollo

dei prezzi delle materie prime, sulla cui esportazione si basava prevalentemente, in

certi casi in maniera esclusiva, l’economia di queste regioni. In molti paesi

l’importazione di beni manufatti aveva impedito lo sviluppo di industrie locali e la

maggior parte dei terreni coltivabili era utilizzata per produrre beni da esportare in

Occidente. Ciò contribuisce a spiegare perché nei nuovi nazionalismi l’aspirazione

all’indipendenza politica si accompagna alla lotta contro lo sfruttamento economico.

Un altro elemento di crisi è rappresentato da una crescita demografica estremamente

rapida: la popolazione dei paesi in via di sviluppo cresce infatti di oltre un miliardo

dal 1940 al 1970, passando dal 64 al 72 per cento dell’intera popolazione mondiale.

Causa di questa vera e propria esplosione demografica è essenzialmente il drastico

abbassamento del tasso di mortalità, reso possibile dall’introduzione di nuovi ritrovati

medici (soprattutto gli antibiotici) in società in cui si continua a registrare un elevato

tasso di natalità (tabella 2).

Al rifiuto della dipendenza economica si accompagna anche il rifiuto

dell’assoggettamento culturale. In molti paesi le religioni tradizionali – come

l’induismo (nel caso dell’India) e soprattutto l’islamismo – svolgono un ruolo

importante nella diffusione dei movimenti di emancipazione e come espressione del

rifiuto di uniformarsi alla cultura occidentale. Sin dagli inizi del secolo, del resto, la

religione musulmana era in rapida espansione, aveva conquistato e convertito le

popolazioni di vaste regioni dell’Africa e dell’Asia, presentandosi come elemento

ostile all’Europa e al suo potere coloniale.

Tabella 2. L’esplosione demografica del Terzo Mondo (in milioni).

Epoca

1750

1800

1850

1900

1950

1970

Mondo

Paesi sviluppati

791

978

1.262

1.650

2.506

3.621

201

248

347

573

857

1.084

Paesi in via di sviluppo

590

730

915

1.077

1.649

2.537

All’affermazione dei movimenti di emancipazione contribuisce peraltro anche

l’atteggiamento “non colonialista” delle due superpotenze, USA e URSS, conseguenza

del fatto che queste non avevano possedimenti coloniali.

21

Nel 1941 la Carta Atlantica proclama solennemente il diritto di tutti i popoli a

scegliere autonomamente la propria forma di governo, e gli americani incoraggiano

con decisione, in Asia e in Africa, lo sviluppo di movimenti nazionalistici. A sua volta

l’URSS considera da sempre la liberazione dei popoli oppressi come uno dei

principali obiettivi della lotta contro l’imperialismo, e nel dopoguerra appoggia, in

sede ONU, le rivendicazioni delle colonie.

L’insieme di questi fattori politici, economici e socio-culturali è all’origine della

nascita e della diffusione, in numerosi paesi, di agguerriti movimenti politici che

contestano il dominio coloniale e rivendicano una piena indipendenza. La guida di

questi movimenti viene assunta ovunque da minoranze di formazione europea, che

riconoscono la validità di valori occidentali come il principio di autodeterminazione

dei popoli, il progresso economico e il benessere sociale. A questa impostazione di

matrice razionalistica, si affiancano in certi casi elementi religiosi. L’obiettivo

principale dei nazionalismi è in primo luogo la modernizzazione dell’economia e la

formazione di strutture politiche ispirate al modello occidentale e per questo motivo,

al di là delle differenti inclinazioni (dal nazionalismo autoritario a un generico

democraticismo, sino all’aperto richiamo alle idee del movimento comunista

internazionale), tutti condividono l’idea che spetti allo Stato promuovere lo sviluppo

economico e tecnico, estromettendo il capitale straniero e sostituendosi ad esso con la

nazionalizzazione delle risorse, creando un’industria nazionale e diversificando la

produzione agricola.

Dal canto loro le potenze coloniali prendono coscienza dell’impossibilità di

sopportare ancora a lungo i gravami militari e finanziari della dominazione coloniale

diretta e dell’irresistibile ascesa delle idee favorevoli al processo di indipendenza.

Tuttavia, le grandi potenze liberali hanno più che mai bisogno di conservare i propri

possedimenti, soprattutto dopo che il loro spazio economico si è bruscamente ridotto

in seguito alla semi-chiusura di un mercato di quasi un miliardo di persone (URSS,

Cina e democrazie popolari europee).

Questa necessità impone dunque la trasformazione della vecchia politica coloniale di

controllo diretto, cercando di fare leva sui movimenti nazionalisti conservatori.

Questa nuova politica consiste nel riconoscere l’indipendenza o l’autonomia dei

governi, conservando però basi militari e vantaggi economici, e mantenendo sul posto

missioni di consiglieri e di tecnici che, di fatto, continuano a governare indirettamente

il paese.

Rinunciando al rapporto coloniale si fa ricorso a metodi di espansione meno evidenti,

come l’esportazione di capitali e investimenti nei settori-chiave dell’economia. E

siccome i territori coloniali che passano all’autonomia o all’indipendenza mancano

effettivamente di tecnici e di capitali – che possono essere forniti solo dalle vecchie

potenze – la contropartita di questi aiuti consiste spesso in concessioni che

permettono di continuare a esercitare un certo controllo sulla vita economica del

paese: privilegi fiscali o doganali, libertà di esportare capitali e profitti, controllo degli

investimenti, ecc.

La vita politica agitata e spesso tumultuosa dei paesi “giovani” dove ancora tutto è da

organizzare, l’inesperienza del nuovo personale dirigente e la mancanza di maturità

politica delle masse hanno dato vita a vari partiti politici che, con le loro lotte

appassionate, offrono numerose occasioni di intervenire nella vita interna dei nuovi

22

Stati, sino al punto di provocarvi – questo è il caso soprattutto dell’America Latina –

opportune quanto pilotate rivoluzioni.

L’estrema miseria delle popolazioni, ignoranti, denutrite, esposte a tutte le malattie e

soprattutto prive di qualsiasi speranza, rappresenta un terreno molto favorevole per la

diffusione della propaganda comunista. Per allontanare questo pericolo e per aiutare

questi territori a restaurare un’economia stabile, ma anche per assicurarsi quei mercati

di cui gli USA hanno bisogno per procurarsi materie prime destinate alla loro

industria in espansione, nel 1949 viene varato dal presidente Truman il primo piano di

aiuto ai paesi in via di sviluppo. Non si tratta di una novità assoluta per la politica

estera statunitense, ma con Truman diviene un intervento di portata universale, che

comporta una pianificazione e un impegno anche economico di entità rilevante.

Per fronteggiare i problemi del sottosviluppo asiatico, nel 1947 l’ONU crea una

Commissione economica per l’Asia e l’Estremo Oriente, una sorta di “ministero

economico” della regione, il cui compito è lo studio delle condizioni dell’economia e

l’elaborazione di raccomandazioni per migliorare la situazione alimentare attraverso lo

sviluppo della produzione agricola e una lenta e progressiva industrializzazione.

Le pressioni dirette e indirette cui sono sottoposti i paesi in via di sviluppo spiegano

come essi accolgano le offerte di aiuto con molte riserve, sospettando l’esistenza di

moventi politici e militari a lunga scadenza, rischi di interferenze nei loro affari

interni, e tentativi per impedire loro di porsi il più rapidamente possibile sulla via