Modulo

1

Il mondo

in guerra

Modulo 1

1. QUADRO GENERALE

Il Novecento tra guerra,

crisi e rivoluzione

2. ITALIA

L’Italia fascista

Temi storiografici

✔

✔

✔

✔

✔

3. EUROPA/MONDO

Totalitarismi

e democrazie

✔

✔

✔

✔

4. EUROPA/MONDO

Tensioni e conflitti

nelle periferie coloniali

Obiettivi del modulo

■ Individuare le cause e ricostruire le dinamiche

fondamentali della Prima guerra mondiale.

Comprenderne le conseguenze di medio-lungo periodo e il carattere periodizzante nella storia del Novecento.

■ Ricostruire la dinamica economica fra le due

guerre, comprendendo le cause della grande crisi

del 1929 e le sue conseguenze sul rapporto statoeconomia.

■ Collocare la rivoluzione bolscevica nel contesto

della Russia d’inizio Novecento e ricostruire la dinamica storica che condusse alla nascita dell’Unione

Sovietica.

■ Collocare l’ascesa del fascismo nel quadro della

crisi post-bellica in Italia, individuando le forze sociali e le dinamiche politiche che ne decisero l’affermazione.

Ricostruire i caratteri generali del fascismo come regime totalitario.

■ Ricostruire la genesi e la morfologia dei totalitarismi nazista e staliniano, acquisendo gli elementi ne10

cessari a comprendere la logica interna a ciascuno di

essi e a identificarne affinità e differenze.

■ Conoscere i caratteri generali dei regimi democratici fra le due guerre, approfondendo le caratteristiche e il significato storico del New deal rooseveltiano.

■ Ricostruire il quadro delle tensioni affioranti negli imperi coloniali fra le due guerre; comprendere

principalmente la genesi del conflitto fra arabi ed

ebrei in Palestina, nel quadro del problema mediorientale.

■ Comprendere le ragioni del fallimento dell’ordine internazionale post-bellico e ricostruire le dinamiche che condussero alla seconda guerra mondiale.

■ Ricostruire le dinamiche fondamentali del secondo conflitto mondiale, approfondendo la comprensione di eventi di grande importanza storica quali il genocidio degli ebrei operato dai nazisti e il significato della lotta di resistenza in Europa e in Italia

contro il nazifascismo.

5. EUROPA/MONDO

La seconda

guerra mondiale

✔

Grande guerra

e società

Fascismo

e società italiana

Il totalitarismo

nazista

Economia e terrore

nello stalinismo

L’Olocausto

e la responsabilità

8 settembre 1943:

morte della patria?

Il Sessantotto

“Miracolo economico”

e modello italiano

La sfida di un mondo

globale

Quanto è durato

il Novecento?

Idee

✔

✔

Totalitarismo

Democrazia

✔ Pace e guerra

✔ Femminismo

✔ Fondamentalismo/

integralismo

Lunghe durate

✔

Deportazioni

✔ Europa

✔ Globalizzazione

✔ Trasformazioni

ambientali

11

U. 1

Il Novecento

fra guerra,

crisi

e rivoluzione

Unità

1

Il Novecento

fra guerra, crisi

e rivoluzione

Capitolo

La prima

1 guerra mondiale

1.

La prima

guerra

mondiale

QUADRO

GENERALE

EUROPA

E MONDO

ITALIA

Una guerra europea

Per circa un secolo, dopo il congresso di Vienna, l’Europa conobbe un periodo di sostanziale pace: i pur

numerosi conflitti che ebbero luogo conservarono sempre un carattere circoscritto nell’ampiezza e nella

durata. Ma l’equilibrio che aveva caratterizzato i rapporti fra le potenze nel corso dell’Ottocento andò

rapidamente incrinandosi con il nuovo secolo, fino a crollare nel 1914. Dall’estate 1914 all’autunno 1918,

infatti, l’Europa fu pesantemente devastata da un conflitto di immani dimensioni, quale l’umanità non

aveva mai conosciuto. Un conflitto che si accese – scrivono Mario Isnenghi e Giorgio Rochat – «per decidere quale nazione o gruppo di nazioni avrebbe avuto un ruolo dominante in Europa e, in prospettiva,

nel mondo, data la supremazia che gli stati europei esercitavano allora su gran parte del globo». La

Grande guerra fu dunque un conflitto per l’egemonia in Europa, in cui tutte le nazioni si mossero in una

logica di potenza; un conflitto che si usa definire “mondiale” perché coinvolse anche nazioni non europee, ma che fu in realtà profondamente europeo nelle sue origini e nel suo svolgimento.

Conflitti egemonici e crisi degli equilibri

Questa guerra infrange tutte le barriere

riconosciute in tempo di pace.

Abbatte quanto trova sulla sua strada

con una rabbia cieca e come se dopo

non dovesse più esservi un avvenire e una pace

tra gli uomini.

Sigmund Freud, in C. Musatti,

Il discorso della civiltà e altri saggi, Boringhieri

12

L’analisi delle cause della prima guerra mondiale deve riferirsi a molteplici fattori economici, politici, diplomatici e anche culturali. Può servirci da guida lo storico e politologo Gian Enrico Rusconi, il

quale ha efficacemente indicato tre dati di fondo della situazione internazionale in cui maturò la guerra: «a) una condizione permanente di tensione

tra due sistemi egemonici o blocchi plurinazionali organizzati in strette alleanze militari; b)

l’instabilità di aree regionali o prossime (geograficamente o politicamente) ai due blocchi,

con l’emergenza di fenomeni particolarmente

difficili da trattare (nazionalismi e terrorismi); c)

livelli elevatissimi di armamento guidati da

strategie e da tecnologie militari dall’affidabilità mai pienamente sperimentata e collocati in

una disposizione fondamentalmente offensiva». La crescente conflittualità fra le grandi

potenze sul terreno economico e coloniale

nasceva dal fatto che lo spazio disponibile per

l’espansione era stato in gran parte occupato,

ma mentre la Gran Bretagna e, in minore misura,

la Francia disponevano di enormi imperi coloniali, la Germania si trovava ad avere possedimenti

assai più ridotti ed economicamente meno vantaggiosi (l’impero coloniale tedesco era un decimo di quello britannico). Questo squilibrio era in

contraddizione con i nuovi rapporti di forza economici maturati negli ultimi decenni dell’Ottocento: la Germania aveva accresciuto enormemente la propria potenza industriale e mer■ L’interno di una fabbrica di cannoni a Coventry, in Inghiltercantile e ormai minacciava il primato econo- ra; la prima guerra mondiale fu un conflitto fra economie, oltre che fra eserciti.

mico della Gran Bretagna.

M. 1 Il mondo in guerra

13

U. 1

Il Novecento

fra guerra,

crisi

e rivoluzione

... e delle coscienze

Instabilità regionali

Dal punto di vista politico, l’impero guglielmino aveva abbandonato la politica di equilibrio dettata da Bismarck orientandosi decisamente a svolgere una politica di potenza su scala mondiale (la

cosiddetta Weltmachtpolitik, da Welt, “mondo” e Macht, “forza”), che implicava l’espansione coloniale

in Africa ma soprattutto la volontà di costruire un’egemonia tedesca nell’Europa centrale e orientale, anche ai danni della Russia in Polonia e nell’area baltica. La collocazione della Germania al

centro dello scenario europeo delineava un contrasto di portata mondiale con la Gran Bretagna,

che guardava con timore alla sempre più forte concorrenza economica e politica della Germania:

una minaccia che si fece drammaticamente concreta quando i tedeschi, grazie alla costruzione accelerata di una potente flotta da guerra, si misero per la prima volta in condizione d’insidiare il secolare primato della marina britannica.

D’altra parte la Francia coltivava dalla sconfitta del 1870 una forte ostilità antitedesca, che si appuntava in particolare sulla questione dell’Alsazia-Lorena, che i tedeschi si erano annessi dopo la vittoria di Sedan. Al montante contrasto fra Germania da un lato, Gran Bretagna e Francia dall’altro,

si sommava poi la tradizionale contrapposizione fra Austria e Russia, entrambe interessate all’area

balcanica e ai territori dell’agonizzante impero ottomano: ambizioni che si intrecciavano con le tensioni nazionalistiche e le aspirazioni di potenze regionali, come la Serbia. Dal canto suo, l'Italia

aveva come propri obiettivi il recupero delle terre “irredente” ancora soggette al dominio austriaco

(Trento e Trieste) e l'affermazione della propria influenza nell'area adriatica e balcanica. Queste rivalità strategiche avevano condotto, come abbiamo visto nel volume precedente, a sostituire il fragile equilibrio costruito da Bismarck (il “concerto” delle potenze), con un sistema di contrapposte

alleanze politico-militari, la Triplice alleanza (Austria, Germania e Italia) e la Triplice intesa (Gran

Bretagna, Francia e Russia).

La militarizzazione delle economie...

Accanto alle cause internazionali del conflitto, emergono anche quelle relative alla politica interna e

al clima ideologico prevalenti nei paesi europei. Il processo di sviluppo industriale legato alle forniture militari conobbe un balzo in avanti nel primo decennio dell’Ottocento. Mentre si esauriva la corsa

alle colonie, si accendeva quella agli armamenti: la Gran Bretagna, per esempio, rispose colpo su colpo

alla crescita della marina tedesca. Ma tutta l’Europa si andava militarizzando e il legame fra il potere

politico e i gruppi di pressione economica e militare si fece sempre più stretto ✔ DATI. All’interno delle

classi dirigenti dei diversi paesi presero forza i settori che guardavano con favore a un eventuale conflitto: soprattutto i grandi gruppi industriali, che vi scorgevano un gigantesco affare economico, e le

gerarchie militari, desiderose di consolidare il prestigio conquistato nella fase dell’espansione coloniale. Nelle classi dirigenti s’incominciò anche a guardare alla guerra come a un mezzo per consolidare

l’unità nazionale e arginare i conflitti sociali, recuperando unanimità di consensi.

Sotto tutti questi aspetti la Germania guglielmina fu in prima fila: ma dappertutto in Europa il potere

esecutivo (governi e gerarchie militari) guadagnò sempre maggiore spazio e autorità, riducendo il ruolo

di controllo politico dei parlamenti e rendendo perciò difficile l’opposizione al conflitto da parte di chi

voleva esercitarla (vedremo in proposito il caso dell’Italia).

✔

Dati

14

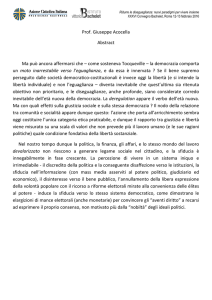

spese militari pro capite

(marchi per abitante)

spese militari assolute

(in milioni di marchi)

Germania

Luglio 1914: lo scoppio del conflitto

Quanto abbiamo detto non deve farci pensare che un conflitto delle proporzioni e della distruttività di

quello che seguì fosse lucidamente perseguito dai governi, dagli stati maggiori, dalle forze industriali.

In realtà, la Grande guerra fu il risultato delle tensioni che si accumularono in quegli anni e che infine

esplosero, trascinando i contendenti in uno scontro generalizzato che andò al di là delle aspettative e

delle previsioni anche dei più accaniti sostenitori delle soluzioni di forza.

Il terreno sul quale divampò il conflitto fu quello dell’annosa questione d’Oriente, e in particolare dei

Balcani, considerati la vera “polveriera d’Europa”. Il 28 giugno 1914 Gavrilo Princip, uno studente

bosniaco di nazionalità serba appartenente a un’associazione nazionalista, uccise a Sarajevo (capitale

della Bosnia) l’erede al trono d’Austria, l’arciduca Francesco Ferdinando. L’attentato si inseriva nel

quadro dell’opposizione nazionalista contro l’annessione della Bosnia-Erzegovina all’Austria, risalente

al 1908. Vienna attribuì al governo serbo una corresponsabilità nell’attentato e, dopo essersi consultata con Berlino, il 23 luglio inviò alla Serbia un ultimatum assai pesante e lesivo della sovranità di quello stato. Il governo di Belgrado accettò l’ultimatum, salvo la clausola che prevedeva la partecipazione

di funzionari austriaci alle indagini sull’attentato. L’Austria allora, intenzionata a sfruttare l’occasione

per sconfiggere la Serbia e probabilmente non valutando le conseguenze a livello internazionale, il 28

luglio dichiarò guerra alla Serbia, con l’appoggio del kaiser Guglielmo II. Lo zar, tradizionale “protettore” della Serbia, ordinò la mobilitazione generale dell’esercito. In risposta la Germania, il 1° agosto,

dichiarò guerra alla Russia, provocando la mobilitazione generale della Francia. Berlino dichiarò guerra alla Francia e l’esercito tedesco invase il Belgio: la Gran Bretagna, a sua volta, entrò allora in guerra contro la Germania (4 agosto). Il Giappone aprì le ostilità contro la Germania, mirando ai possedimenti tedeschi in Estremo Oriente (23 agosto). L’Italia si mantenne neutrale. L’impero ottomano,

temendo di essere aggredito dalla Russia, si schierò a fianco di Germania e Austria (ottobre 1914).

Dalla guerra breve alla guerra di logoramento

La corsa agli armamenti

La spesa militare raddoppia sia in

Germania che in Russia tra il 1905 e il

1913, ma in rapporto alla popolazione

totale sono la Germania, la Gran Bretagna e la Francia a guidare la “corsa

agli armamenti”.

Per esempio, il governo inglese e la

Royal Navy vararono, nel 1906, la

Dread-nought, una corazzata di navi da

battaglia con armi più veloci di qualsiasi altra nave del tempo.

Quanto al clima ideologico, va detto che il consenso alla prospettiva e all’idea della guerra si andava

diffondendo anche fra le popolazioni, non solo a opera dei gruppi nazionalisti più aggressivi, sovente

appoggiati dalla grande stampa, ma anche all’interno della stessa classe operaia. Il richiamo del “patriottismo”, l’affiorare di rivalità secolari, il timore di venire soffocati economicamente e militarmente fecero

presa su larghe masse, specialmente nelle città. È significativo il fatto che il movimento socialista internazionale si divise sull’atteggiamento da tenere di fronte alla guerra. Fino al 1912 la Seconda internazionale si era espressa unanimemente in senso pacifista, giudicando la guerra un “affare” per i capitalisti e uno strumento di ulteriore sfruttamento e oppressione dei lavoratori. Ma allo scoppio del conflitto

la maggior parte dei partiti socialisti si schierò con i rispettivi governi, votando a favore dei “crediti di

guerra”. Si trattò di una scelta drammatica, che determinò tra l’altro la fine della Seconda internazionale: tutta la tradizione pacifista del movimento socialista ne usciva clamorosamente smentita; le ragioni

della “solidarietà nazionale” prevalsero di fatto su quelle dell’internazionalismo. Influirono su tale orientamento il clima di violenza antipacifista (nel 1914 il deputato socialista francese Jaurès venne assassinato dopo un discorso contro la guerra), il timore di venire emarginati politicamente, di essere additati

come “disfattisti” e di perdere il contatto con la volontà popolare, o anche l’effettiva condivisione delle

ragioni portate dai sostenitori del conflitto. “Comunità d’agosto” è stato battezzato lo spirito di unanimità e di entusiasta concordia nazionale che attraversò le popolazioni europee – Russia inclusa – nell’estate 1914. In quel momento, in Europa, era difficile pensare e schierarsi contro la guerra.

1905

1913

1064

2110

1905

1913

Germania

17

31

Austria-Ungheria

459

720

Austria-Ungheria

10

14

Francia

991

1326

Francia

25

33

Gran Bretagna

1263

1491

Gran Bretagna

29

32

Russia

1068

2040

Russia

7

11

Su entrambi i fronti si pensava a una guerra breve, di pochi mesi o un anno al massimo, poco più di

una parentesi che non avrebbe alterato il normale svolgimento della vita economica: business as usual

(“affari come al solito”), prometteva il governo britannico agli imprenditori timorosi dello sconvolgimento economico della guerra. Questa previsione si rivelò drammaticamente errata: gli stati maggiori, legati ancora a una visione ottocentesca della guerra, non prevedevano che i nuovi armamenti via via perfezionati e impiegati nel corso del conflitto (potenti artiglierie, mitragliatrici, carri armati, sommergibili, aerei, gas asfissianti) lo avrebbero reso non solo più distruttivo, ma anche più equilibrato, più difficile da risolvere secondo le tradizionali strategie offensive. Inoltre, tutti erano convinti che la guerra sarebbe durata poco perché il sistema economico mondiale non avrebbe potuto

sopportare un’interruzione troppo lunga degli scambi internazionali: al contrario, la guerra mobilitò

M. 1 Il mondo in guerra

15

1.

La prima

guerra

mondiale

QUADRO

GENERALE

EUROPA

E MONDO

ITALIA

energie industriali e produttive impensate, che resero possibile il suo prolungamento. Per la

Germania, costretta a combattere su due fronti, una guerra rapida rappresentava una scelta in qualche modo obbligata, l’unica possibilità di vittoria (vedremo che il problema si riproporrà nella seconda guerra mondiale). Questo giustificò, agli occhi dello stato maggiore germanico e del governo di

Berlino, una scelta che indignò l’opinione pubblica internazionale: l’invasione del Belgio neutrale

con un esercito di 1,6 milioni di uomini, le sette armate del generale von Moltke, che consentì ai

tedeschi di marciare su Parigi, mentre il governo francese abbandonava la capitale ✔ SPAZI.

U. 1

Il Novecento

fra guerra,

crisi

e rivoluzione

La situazione sui due fronti

Sanguinose e senza esito si rivelarono invece le offensive francesi in Lorena. Ma l’offensiva tedesca

perse progressivamente slancio, anche a causa della difficoltà di realizzare efficaci collegamenti tra la

linea del fronte e le retrovie: all’inizio del settembre 1914, sul fiume Marna, i francesi, coadiuvati dagli

inglesi, riuscirono a respingere, a prezzo di centinaia di migliaia di vite, l’attacco nemico. La situazione

sul fronte occidentale – una linea di trincee lunga ottocento chilometri, dalla Manica al confine svizzero – entrò da quel momento in una lunga fase di stallo. Lo stesso accadeva sul fronte orientale, dove

i tedeschi erano riusciti a bloccare l’avanzata russa con le battaglie di Tannenberg e dei laghi Masuri,

nella Prussia orientale (agosto-settembre 1914), mentre l’Austria non riusciva ad avere ragione della

resistenza serba. Nel Mediterraneo, un’offensiva anglo-francese, con un forte contingente australiano e neozelandese, per conquistare i Dardanelli si risolse in una disfatta (200 000 caduti) a opera dell’esercito turco a Gallipoli.

✔

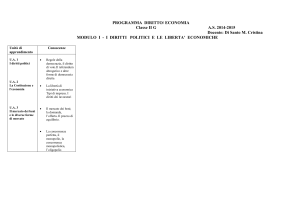

I fronti della guerra

FINLANDIA

S V E Z I A

Oslo

m a r e

d e l

Copenaghen

N o r d

GRAN

BRETAGNA

Riga

mar Baltico

Tilsit

Königsberg

Vilna

OLANDA

Lille

Amiens

BELGIO

laghi

Masuri Brest-Litovsk

Varsavia

I M P E RO G E R M A N I C O

Verdun

Epinal

Strasburgo

Danubio

Belfort

SVIZZERA

FRANCIA

IMPERO

RUSSO

Berlino Tannenberg

Anversa

Bruxelles

Trento

Milano

Venezia

Praga

POLONIA

Cracovia Tarnovo

Leopoli

BOEMIA

Vienna

Roma

Przemysl

Gorlice

Budapest

Caporetto

AUSTRIA

Trieste

Belgrado

SERBIA

MONTENEGRO

ROMANIA

Bucarest

Sofia

ALBANIA

16

principali offensive dell’Intesa

principali offensive degli imperi centrali

e dei loro alleati

fronti nel 1915

fronti alla fine del 1918

fronte russo del 1917

Salonicco

GRECIA

IMPERO

OTTOMANO

Atene

Una guerra per l’egemonia. La prima guerra mondiale ebbe molteplici cause di natura economica, politica, diplomatica e culturale. Alla sua origine, sta la crescente tensione fra le potenze europee per il primato economico e politico. Tensioni accentuate dall’espansione imperialistica, che saturò le aree di potenziale colonizzazione e alimentò l’aggressività delle nazioni escluse, soprattutto della Germania.

La “polveriera balcanica”. La miccia s’infiammò in uno dei settori più critici dell’equilibrio europeo, i Balcani. Qui, nel primo decennio del Novecento, l’indebolimento dell’impero ottomano aveva fatto emergere rivendicazioni etnico-nazionaliste e aveva alimentato le ambizioni espansionistiche di Austria,

Germania, Russia e Italia. La rivoluzione dei “giovani turchi” del 1908, la guerra di Libia (1911) e le due

guerre balcaniche del 1912-13 misero in crisi l’equilibrio regionale, indebolendo Turchia e Austria e candidando la Serbia al ruolo di maggiore potenza regionale. La competizione fra Austria e Serbia per il

controllo dell’area fu la causa prossima dello scatenarsi del conflitto.

mar Nero

BULGARIA

stati neutrali nel 1914

■ Soldati francesi in una trincea nei pressi

del fiume Mosa.

Lo scoppio del conflitto. L’assassinio di Francesco Ferdinando, erede al trono d’Austria, a opera di un nazionalista serbo (Sarajevo, 28 giugno 1914), convinse l’Austria di poter regolare i conti con l’ingombrante presenza serba nei Balcani. La dichiarazione di guerra austriaca alla Serbia innescò un processo

a catena e in una sola settimana, per il meccanismo delle alleanze, quasi tutte le potenze europee, eccetto l’Italia, si trovarono coinvolte nella guerra; a fronteggiarsi erano due schieramenti: da un lato gli

Imperi centrali (Austria e Germania), dall’altro l’Intesa (Francia, Gran Bretagna e Russia).

UNGHERIA

Sarajevo

I TA L I A

imperi centrali e alleati

QUADRO

GENERALE

EUROPA

E MONDO

ITALIA

L’Europa si militarizza. Il clima in cui maturò la crisi del 1914 fu quello di una crescente militarizzazione

delle economie e delle coscienze. La “corsa agli armamenti” non fu solo il sintomo più evidente della

crisi che maturava, ma anche un elemento di impulso per le economie e per gli interessi dei grandi

gruppi industriali. Al nazionalismo aggressivo si unì un patriottismo esasperato che, nonostante il

pacifismo socialista, fece presa sulle masse; a esso corrispose uno spostamento degli equilibri politici interni a favore delle forze politiche favorevoli al conflitto e delle gerarchie militari.

Helsinki

Stoccolma

NORVEGIA

o

Ren

La carta mostra lo schieramento dei

paesi belligeranti e i fronti principali.

La condotta di guerra della Germania

si ispirò al “piano Schlieffen”, elaborato nel 1905, che prevedeva lo sfondamento a Occidente, attraverso il

Belgio neutrale, per costringere la

Francia alla resa. Ciò avrebbe permesso ai tedeschi di affrontare da

una posizione di forza il confronto a

Oriente con la Russia, giudicata – a

ragione – in ritardo dal punto di vista

militare. A sua volta, lo stato maggiore francese seguì il “XVIII piano”, che

prevedeva lo sfondamento nell’Alsazia-Lorena.

La realtà della guerra di posizione

emerge dall’osservazione delle linee

dei fronti, che rimasero sostanzialmente statiche per tutta la durata del

conflitto (salvo i notevoli successi

degli imperi centrali a est).

alleati del'Intesa

«È questa una guerra di miserabile infrattarsi. Uomini-pigmei

che si imbucano sottoterra pregando di scampare ai colpi di

maglio del gigante che scuote la terra con cieco furore». Così

scriveva alla madre un soldato britannico, quando ormai la speranza di una guerra breve aveva lasciato il passo alla realtà

della guerra di logoramento e il mito dell’offensiva si era dissolto nella quotidianità di una guerra essenzialmente difensiva, dominata dall’artiglieria. Gli eserciti si fronteggiavano lungo

le trincee martellandosi con i mortai; venivano lanciati sanguinosi quanto inutili attacchi, senza che nessuno riuscisse a

infliggere al nemico colpi decisivi o neppure significativi.

Migliaia, a volte anche decine di migliaia di uomini, cadevano

per conquistare pochi chilometri di terreno, che sarebbero poi

stati persi con sacrificio di altrettante vite umane. Gli alti

comandi costruivano sulla carta strategie che alla prova dei

fatti si rivelavano capaci di produrre solo nuove carneficine. La

situazione rimase così bloccata per anni, con enormi costi

umani ed economici: i soldati nelle trincee erano sottoposti a

uno sfibrante logoramento fisico e morale.

1.

La prima

guerra

mondiale

Sintesi

Spazi

Triplice Intesa

La guerra di trincea

La guerra di trincea. Gli stati maggiori degli eserciti, sulla base di una concezione ancora ottocentesca della guerra, basata sull’artiglieria e sul movimento delle fanterie, ritenevano che essa si sarebbe risolta in poche settimane. Accadde invece il contrario: il mancato sfondamento tedesco sul fronte occidentale e il blocco tedesco all’avanzata russa sul fronte orientale trasformarono l’illusione

della “guerra lampo” nella cruda realtà della “guerra di logoramento”, combattuta lungo migliaia di

chilometri di trincee.

M. 1 Il mondo in guerra

17

Grande guerra e società

Grande guerra e società

Leed

1. L’entusiasmo del volontario, la frustrazione del veterano

IL TEMA

TEMI

La ricerca storiografica sulla Grande guerra si è

storiografici

mossa a lungo su binari prevalentemente politicomilitari, indagando prima sul tema della responsabilità, poi su quello delle “cause” del conflitto. Negli

ultimi decenni, tuttavia, si sono aperti nuovi filoni di

ricerca, che ruotano tutti intorno al concetto di “modernità” della guerra e al suo significato nella storia

IDEE

della società novecentesca.

Servendosi di fonti molto diverse da quelle diplomatiche e militari tradizionali – dai diari di guerra alle

lettere di soldati e prigionieri, dalla fotografia al cinema – questa nuova storiografia ha messo in luce

l’esperienza vissuta della guerra, al fronte e presso le

popolazioni, la sua influenza sulla mentalità e sui

LUNGHE costumi, i suoi riflessi economici e sociali.

DURATE

PERCORSO

STORIOGRAFICO

La Grande guerra, per il suo carattere “totale” e

tecnologico, ha segnato una profonda rottura anche

nei modi di vivere e nella visione stessa del mondo:

muovendo da questa ipotesi due studiosi americani,

Paul Fussel (La Grande guerra e la memoria moderna,

1975) ed Eric J. Leed (Terra di nessuno. Esperienza bellica

e identità personale nella prima guerra mondiale, 1979), hanno analizzato la percezione e la memoria che del

conflitto ebbero combattenti e civili. Il primo ha studiato lo sconvolgimento portato dall’esperienza della guerra nell’elaborazione culturale della realtà, mostrando fra l’altro come al fronte si sia costituita,

presso un’intera generazione di maschi giovani, una

modalità assolutizzante di pensare l’“altro” nei termini esclusivi di amico/nemico. Leed ( testo 1) ha

interpretato l’esperienza della guerra come una frattura dell’ordine sociale e della vita quotidiana caratteristici della società industriale: da qui ebbero origine sia l’esaltazione collettiva dell’agosto 1914, sia

la frustrazione dei reduci di fronte alla scoperta che

la guerra non solo li aveva sottoposti a violenze indicibili e all’esasperato dominio della tecnologia,

ma riconsegnati a una società ancora più spietata di

quella che avevano sperato di lasciare.

È forte, in queste ricerche, l’interesse a cogliere il significato della guerra per i drammatici e conflittuali

decenni che la seguirono e, più in generale, per la

formazione di una moderna società di massa, con i

suoi riti, i suoi modelli mentali, i suoi simboli. Un

grande studioso del mondo simbolico legato all’inserimento delle masse nella vita dello stato-nazione, George L. Mosse (La nazionalizzazione delle masse,

1974), ha studiato non solo il modo in cui l’esperienza della guerra è stata manipolata al fine di

rafforzare il consenso di massa (Le guerre mondiali dalla tragedia al mito dei caduti, 1990), ma anche per quali

vie la guerra contribuì a rinforzare modelli antropologici e visioni del mondo etnocentrici o addirittura

razzisti ( testo 2).

Anche la storiografia italiana più recente ha imboccato la via dell’indagine sul rapporto guerra-società,

in particolare analizzando il rapporto fra guerra e

classi popolari: per la verità, i primi studi in questa

direzione, dovuti a Pietro Melograni (Storia politica

della Grande guerra, 1969) e Mario Isnenghi (I vinti di

Caporetto nella letteratura di guerra, 1967; Il mito della

Grande guerra da Marinetti a Malaparte, 1970), precedono le ricerche citate di Fussel e Leed. Fra i molti temi di ricerca, segnaliamo quello del vissuto dei contadini/fanti (non degli entusiasti volontari oggetto

dello studio di Leed) di fronte alla guerra tecnologica di massa, un misto fra estraneità e rassegnazione

(Antonio Gibelli, L’officina della guerra: la grande guerra e

le trasformazioni del mondo mentale, 1991, testo 3);

quello della mobilitazione autoritaria, da parte dello

stato, dell’intero sistema economico e dei lavoratori

( testo 4); quello delle trasformazioni indotte dalla

guerra nel mondo femminile e del modo in cui esse

vennero percepite ( testo 5).

Leed descrive il passaggio dall’esaltazione del 1914 alla grande

delusione del conflitto vissuto.

come completo

rovesciamento

la condizione

sociale

per superare

LETTURE

CONSIGLIATE

Il testo di Leed, Terra di nessuno, pubblicato in Italia

dall’editore il Mulino nel 1985, costituisce una lettura impegnativa ma di grande interesse e ricca di testimonianze e citazioni. Un quadro aggiornato sulla

guerra, in particolare sulla situazione italiana, è offerto dalla recente opera di M. Isnenghi e G. Rochat, La

grande guerra 1914-18 (La Nuova Italia, Firenze 2000):

testo ampio, ma facilmente utilizzabile anche per letture parziali di tipo tematico.

Per tantissimi, l’agosto del 1914 rappresentò l’ultima grande incarnazione del «popolo» come entità

morale unitaria. I giorni d’agosto sarebbero stati universalmente ricordati come quelli «vissuti più

profondamente» nelle vite individuali dei partecipanti alla guerra, e comunque della generazione di

guerra: giorni che non sarebbero mai stati dimenticati, né che si sarebbero più ripetuti. Il senso

comunitario, che spinse le folle nelle strade delle città d’Europa e legò gente fino allora completamente estranea con una sorta di magica coesione, ben di rado aveva un movente intellettuale. [...]

La guerra fu vista in opposizione assoluta alla vita sociale e come antipode alla normale esistenza

nella moderna società industriale. L’assunzione di questa polarità fra guerra e pace permise ai contemporanei di sentire la dichiarazione di guerra come il momento di passaggio da una vita normale, familiare, ad un’esistenza alternativa, differente in modo essenziale dalla società borghese. [...]

Questa antitesi fu alla base dei temi dominanti della esperienza d’agosto: l’esperienza della comunità e la fuga da tutto ciò che era connesso alla nozione di moderna società industriale.

L’esperienza comunitaria fu dominata dalla sensazione che la guerra alterasse le relazioni fra uomini e classi sociali; e, logicamente, nell’accantonare il mondo sociale strutturato in base alla ricchezza, allo status, alla professione, all’età, al sesso, si diede per scontato che anche i singoli individui fossero mutati. La spesso citata descrizione di Zweig delle folle mobilitate dalla guerra riunisce molti particolari del senso comunitario dell’agosto 1914. «Centinaia di migliaia di persone sentivano allora come non mai quel che esse avrebbero dovuto sentire in pace, di appartenere cioè ad

una grande unità. Una città di due milioni di abitanti, un paese di quasi cinquanta milioni, capirono

in quell’ora di partecipare alla storia del mondo, di vivere un istante unico, nel quale ciascun individuo era chiamato a gettare nella grande massa ardente il suo io piccolo e meschino per purificarsi da

ogni egoismo. Tutte le differenze di classe, di lingua, di religione erano in quel momento grandioso

sommerse dalla grande corrente della fraternità. Estranei si rivolgevano amichevolmente la parola per

strada, gente che si era evitata per anni si porgeva la mano, dovunque non si vedevano che volti fervidamente animati. Ciascun individuo assisteva ad un ampliamento del proprio io, non era cioè

più una persona isolata, ma si sapeva inserito in una massa, faceva parte del popolo, e la sua

persona trascurabile aveva acquisito una ragion d’essere. [...]»

La convinzione della polarità tra pace e guerra fu, nel 1914, il principale ingrediente della diffusa acclamazione della guerra come mezzo per trascendere le contraddizioni sociali ed economiche. Ma la disillusione che accompagnò l’accorgersi dell’intima analogia fra le società industriali e le guerre che queste conducono – qualcosa che è ormai un luogo comune per noi – contorse,

inaridì, e confuse la logica su cui erano basati il significato morale della guerra e la figura del guerriero. La «guerra totale» altro non fu che la negazione dell’esistenza di due realtà diverse, due diversi insiemi di regole, due diversi livelli su cui la vita potesse essere vissuta ed esperita: in guerra i

combattenti appresero che esiste soltanto un mondo industriale, la realtà del quale plasmava il loro

essere in guerra molto più che in tempo di pace. Nelle trincee i soldati appresero che la distruzione

tecnologica e la produzione industriale sono immagini speculari l’una dell’altra.

da E.J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale,

il Mulino, Bologna 1985, pp. 59-61

Guida alla lettura

✔

✔

✔

✔

M2

TEMI

Come fu percepita, secondo l’autore, l’entrata in guerra?

In quali sensi la guerra rappresentò la speranza di evadere dalla società borghese?

In quale modo la guerra avrebbe superato l'ndividualismo e i conflitti sociali?

Perché, nei combattenti, all’entusiasmo subentrò la delusione?

M3

storiografici

IDEE

LUNGHE

DURATE

Grande guerra e società

Mosse

2. Miti di guerra e mentalità razzista

Gibelli

3. La guerra, i fanti/contadini, lo stato

La guerra non creò il razzismo, ma il terreno per la sua diffusione.

TEMI

storiografici

IDEE

LUNGHE

DURATE

l’esaltazione quasi

religiosa della

nazione

in Italia si

chiamarono Arditi

La prima guerra mondiale, il cui scoppio fu accolto con eguale entusiasmo patriottico dagli ebrei

dell’Europa e dai gentili, doveva essere il preludio dell’orribile attuazione in Europa della politica

razzista. La dottrina della razza [...] aveva fatto presa sulla coscienza popolare, ma furono la guerra

e le sue conseguenze a trasformare la teoria in pratica. Gli ebrei, dato che costituivano la più importante minoranza vivente in Europa, erano ormai diventati per il pensiero razzista il nemico; ora, a

causa della guerra [...] divennero molto più visibili e cominciarono ad essere isolati e perciò più facilmente perseguitati. In effetti quella stessa violenza che dagli anni della guerra si era protratta nel

mondo postbellico costituì un’altra condizione necessaria per il trionfo del razzismo. La mentalità

prodotta dalla guerra e dal caos postbellico e così pure dalle rivoluzioni degli anni 1918-20 aprì la

strada al futuro. In genere la guerra favorì aspirazioni al cameratismo, all’attivismo e all’eroismo

sempre nel quadro della mistica nazionale, e da essa il nazionalismo uscì rafforzato qualsiasi fossero stati il suo passato e le sue mire, sia che si fosse trattato di cogliere la vittoria sul nemico, sia di realizzare la liberazione nazionale. L’unità nazionale proclamata in tutte le nazioni allo scoppio della guerra si era però spesso dissolta persino negli anni del suo svolgimento per le accuse di vigliaccheria mosse

agli ebrei o per le tensioni tra gruppi rivali impegnati nell’Europa orientale nella lotta per la liberazione

nazionale. Alla fine, l’assuefazione alle uccisioni in massa aggiunse alle conseguenze della guerra anche

il fatto di aver reso più spietata la coscienza europea, anche questo un dato indicativo del futuro.

Nessuna tra queste conseguenze della guerra aveva necessariamente un carattere razzista, ma ognuna

sarebbe stata aperta alla penetrazione razzista allorquando i tempi fossero diventati maturi. [...]

La guerra di trincea aveva dato nuovo impulso a siffatta mentalità, perché per il combattente in

prima linea la guerra fu un’esperienza totale, fu trovarsi costantemente faccia a faccia col nemico,

sempre sotto il suo tiro. Questo tipo di guerra incoraggiò lo spirito di cameratismo di quegli uomini che trascorrevano insieme i giorni e le notti nelle trincee affondate nel fango e portò anche all’esaltazione [...] di quelle truppe d’assalto (come furono chiamate) che balzavano dalle trincee sotto

il micidiale fuoco del nemico. [...] L’esaltazione del cameratismo, dell’eroismo e di una nuova razza

di uomini avveniva in tempi di stermini mai visti in precedenza e ai quali era necessario far fronte.

Il risultato fu una sorta di brutalizzazione delle coscienze, frutto non solo dell’accettazione dell’inevitabile, ma anche di tentativi di venire a patti con una simile carneficina mediante la sua glorificazione. Fu detto che la morte in guerra dava nuovo significato alla vita; che cementava ulteriormente i legami di cameratismo tra coloro che avevano rifiutato la volgarità dell’esistenza quotidiana per

andare incontro all’ultimo sacrificio. [...] Siffatte idee sulla morte promettevano una sicura rinascita

entro la mistica nazionale per coloro che avevano compiuto il loro dovere, e vista in questa prospettiva la morte diventava meno terrificante. Ma al nemico era negato questo conforto: egli doveva essere ucciso e non sarebbe mai più tornato. Vi era un tipo di morte riservato a chi aveva combattuto per

la nazione e un altro al nemico. Per molti i corpi mutilati e i volti contratti dei morti sui campi di battaglia tornarono in vita attraverso i libri illustrati allora in voga, e, lungi dal provocare repulsione,

suscitando in un gran numero di giovani, che erano nati troppo tardi per partecipare al conflitto, il

rimpianto di avere perduto questa sfida alla virilità. Questi giovani avrebbero certo consentito con

quel sacerdote tedesco che dichiarò che Dio benedice chiunque uccide un nemico.

La guerra come momento di mobilitazione delle masse contadine,

che per la prima volta percepiscono in modo totalizzante l’autorità

dello stato.

nel senso che

una simboleggia

l’altra

libere

nel senso

di oggettivo,

generale

TEMI

storiografici

Nella Grande Guerra le classi subalterne sperimentano per la prima volta in forma tanto estesa,

profonda e totalizzante la presenza di quella potenza estranea che è lo stato. Specialmente per i contadini, esperienza della guerra e esperienza dello stato, intendo dire dello stato in fase di modernizzazione, si identificano in modo sempre più stretto appunto a partire dall’epoca della Grande Guerra:

epoca di affermazione della guerra totale, di mobilitazione di massa, potremmo dire più in generale di affermazione della società di massa. Stato e guerra si presentano ora come sinonimi e come

metafore l’uno dell’altra; come potere che dispone della vita e della morte in modo totalmente arbitrario e insindacabile.

Non che un’esperienza del genere fosse mancata in passato. Ma è la sua intensità, e quindi la sua

qualità ad apparire nuova. Prima, lo stato era estraneo ma anche lontano; si presentava occasionalmente a regolare e a sconvolgere la vita e l’economia private, non era insediato stabilmente al loro

interno, lasciava spazi di autonomia e zone sociali franche, si accontentava di esigere periodicamente dei “tributi”. Era una minaccia permanente ma una presenza saltuaria. Ora è vicino e invadente: il suo arbitrio prende la forma della necessità, la sua azione non è più soltanto negativa, di

esclusione e controllo, ma diventa positiva, di coinvolgimento e promozione. Il campo del suo intervento si dilata, il territorio della sua competenza si allarga. [...]

Ed ecco un primo aspetto della “modernità” legato all’esperienza di guerra: da allora in poi lo stato

non abbandonerà più la gente comune, diverrà una presenza costante, ineliminabile, interna alla

vita di ciascuno.

Ma c’è un altro aspetto, non meno importante, per il quale la prima guerra mondiale è “grande”, e

la sua esperienza coincide con la prima esperienza generalizzata della modernità, specie per i ceti

contadini: vale a dire il fatto che si tratta della prima guerra tecnologica, industrializzata, un vero

trionfo della moderna tecnologia. E quando si dice guerra industrializzata non ci si riferisce tanto

alla natura delle armi e dei mezzi di supporto, ma all’organizzazione della macchina bellica complessiva e al governo delle masse, potremmo dire all’organizzazione del lavoro di guerra: in sostanza alle tecniche di mobilitazione, controllo e movimentazione di grandi masse umane militarizzate.

La guerra appare in questo senso come massimo dispiegamento del superiore, impersonale potere della tecnologia, come macchina automatica indipendente dalla volontà dei singoli. [...]

Nel quadro della carneficina industrializzata, anche la morte diventa un fenomeno nuovo, come

morte anonima di massa, prodotta in serie dai meccanismi automatici della guerra. Possiamo anzi

dire che la prima esperienza generalizzata della società di massa, della produzione di massa, sia

stata, per milioni di uomini, proprio quella della morte di massa, standardizzata, prodotta in grande serie, organizzata. In definitiva, un mondo mentale e immaginario largamente nuovo, terribilmente moderno, si profila nei campi di battaglia della Grande Guerra, da cui anche gli appartenenti alle classi subalterne escono, per così dire, rigenerati, diversi da come vi erano entrati.

da A. Gibelli, Per una storia dell’esperienza di guerra dei contadini,

in “Movimento operaio e socialista”, n. 1, 1986

da G.L. Mosse, Il razzismo in Europa dalle origini all’Olocausto, Laterza, Bari 1994, pp. 185-89

Guida alla lettura

✔ Perché la guerra, secondo Mosse, rese «più spietata la coscienza europea»?

✔ L’autore individua un punto di contatto fra nazionalismo e razzismo: in che cosa consiste?

✔ Diversi studi sono stati dedicati a un tema cui accenna Mosse, quello che la guerra produsse

una «nuova concezione della morte» e un suo «uso pubblico»: che cosa sostiene l’autore

in proposito?

M4

Guida alla lettura

✔ Che cosa significa l’affermazione dell’autore che «stato e guerra si presentano ora come

sinonimi e come metafore l’uno dell’altra»?

✔ Quale novità presenta la Grande guerra rispetto ai conflitti, pur importanti, del passato?

✔ Gibelli rileva due aspetti di “modernità” della Grande guerra: quali sono?

✔ Che rapporto c’è fra la guerra e la società industriale tecnologica?

M5

IDEE

LUNGHE

DURATE

Grande guerra e società

Procacci

4. Mobilitazione e militarizzazione del lavoro

Isnenghi-Rochat

5. Le donne e la guerra

L’autrice riflette sull’esperienza italiana, caratterizzata da una crescita del potere dell’esecutivo e delle gerarchie militari rispetto al

parlamento anche nella vita civile.

TEMI

storiografici

IDEE

LUNGHE

DURATE

obbligatorio,

forzato

soluzione in base

a un accordo

sistema di

retribuzione

proporzionale

alla produttività

Alle autorità militari fu affidata la gestione dell’intero settore economico bellico, dagli approvvigionamenti all’organizzazione della produzione e delle relazioni industriali. La necessità di fronteggiare una guerra di resistenza impose infatti un intervento massiccio dello Stato in ambito economico

e sociale: e per attuare tali nuovi compiti fu necessario dar vita a organismi e a strumenti operativi

del tutto originali. Avvenne così che i mutamenti più rilevanti che il conflitto determinò in tutti i

paesi belligeranti nell’ambito dell’interventismo statale – riguardanti i rapporti di lavoro e il controllo sociale – vennero realizzati in Italia sotto la direzione delle autorità militari, all’interno pertanto di una concezione di tipo autoritario e gerarchico, la quale concordava pienamente con le aspirazioni degli ambienti politici della destra interventista – conservatrice e nazionalista – e dell’industria di guerra. [...]

Del tutto innovativo rispetto alla tradizione liberale, ancor più di quello in ambito economico, fu l’intervento dello Stato nel campo delle relazioni industriali, attuato attraverso la Mobilitazione industriale (MI), istituto creato per realizzare un pieno controllo del lavoro nelle fabbriche dichiarate

ausiliarie, istaurato per decreto nel giugno 1915, e il cui regolamento fu approvato in agosto. [...]

Il nuovo regime si basava su due princìpi: la manodopera veniva fissata in modo coatto al luogo di

lavoro, in virtù della proibizione per l’operaio non solo di scioperare, ma anche di dare le dimissioni. Le vertenze venivano decise attraverso un sistema arbitrale, in base al quale venivano sottoposte a commissioni (installate presso i comitati regionali) le controversie tra imprenditori e lavoratori che non trovavano una diretta composizione, purché attenessero alla sfera economica: quelle

disciplinari, e in generale tutte quelle riguardanti l’organizzazione del lavoro, rimasero infatti escluse dall’interferenza delle commissioni.

Il secondo principio riguardava il regime disciplinare. La coazione al posto di lavoro era realizzata

attraverso la militarizzazione della classe operaia, comprese donne e fanciulli. L’allontanamento non

autorizzato dal luogo di lavoro veniva pertanto equiparato alla diserzione, e punito con la detenzione (la dottrina giunse anche a discutere se fosse giuridicamente corretta la fucilazione!). Ma tutta la

vita all’interno della fabbrica seguiva le regole militari: la disciplina infatti veniva imposta da sorveglianti militari, che controllavano orari di entrata, ritmi, produzione, e soprattutto comportamento.

In base alla motivazione patriottica, la vita in fabbrica veniva regolata come quella nelle caserme; e

come i soldati, gli operai e le operaie erano soggetti, per le loro mancanze disciplinari (di cui dovevano rispondere anche nei confronti dei superiori tecnici civili), al codice penale militare. Tuttavia la

MI costituì anche un esempio di intervento modernizzatore [perché] istituì il principio che il potere

industriale privato poteva incontrare dei limiti, imposti dallo stato per motivi che riguardavano il

superiore interesse della collettività. Vennero così seppur parzialmente sottratte all’arbitrio padronale, e per la prima volta sottoposte a una contrattazione controllata dallo stato, la definizione dei

livelli salariali, dei cottimi e degli orari, e venne istituzionalizzato a partire dal 1917 il ruolo dei sindacati, sebbene a essi fosse riservata una funzione subalterna.

da G. Procacci, L’Italia nella Grande guerra, in Storia d’Italia, 4, Guerre e fascismo,

a cura di G. Sabbatucci e V. Vidotto, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 45-48

La guerra crea figure femminili anomale per la mentalità corrente.

modificazione dei

ruoli tradizionali:

maschile/lavoro,

femminile/cura

e famiglia

abituale, normale

colpiscono

violentemente la

mentalità

tradizionale

la gerarchia della

fabbrica riflette

quella della

società

il ruolo di

accudimento

tradizionalmente

proprio della figura

femminile e materna

cioè tra genere

femminile e

genere maschile

Una classe dirigente che solo alle soglie della conflagrazione si è risolta a riconoscere il diritto di voto

alle classi popolari maschili – e che rimane lontana dal concepire un’analoga maturità delle proprie

figlie, mogli e sorelle, per non parlare della donna di ceto popolare nutrita di ancor più parchi studi

– si ritrova d’improvviso di fronte a una diffusa e variegata tipologia dell’emancipazione femminile.

[...] In ciascun ambito sociale lo stacco si manifesta secondo modalità proprie. Una figura itinerante

del nuovo è la donna tramviera e con essa la portalettere. Per la natura stessa del loro lavoro, esse

costituiscono un segno mobile delle innovazioni in corso: viste dal vero in azione, come può accadere a tutti i cittadini, o conosciute anche solo in fotografia, queste figure femminili in divisa alludono

palesemente al movimento e a una trasformazione di ruolo. [...] Tramviera, postina, telefonista,

impiegata – ovviamente, da più tempo, maestra e ora, per estensione, addetta agli uffici di propaganda –, tutto ciò può suscitare reazioni diverse: apparire volta a volta progressivo, nobile, o solo grazioso, curioso, contingente. L’allarme per lo scambio dei ruoli può restare in sospeso, venire sostanzialmente rinviato al dopoguerra, quando ci si può rassicurare pensando che la “normalità”, con il

ritorno degli uomini dalle trincee ai loro posti di lavoro, verrà restaurata e le donne riprenderanno la

canonica via di casa.

Ma ci sono altri luoghi, forme e figure dell’accesso delle donne al “mondo degli uomini” che

violentano l’immaginario, destando inquietudini più gravi e preoccupazioni immediate. Sono le contadine inurbate, le molte decine di migliaia di donne e ragazze, spesso giovanissime, che arrivano per

la prima volta in fabbrica. Costituiscono un elemento di lacerazione nei due mondi, di partenza e di

accesso, e cioè sia nell’universo familiare e nel tessuto della società contadina e paesana da cui muovono, sia negli assetti consolidati della fabbrica: dove le classi sociali si rispecchiano in simmetrie

gerarchiche messe a rischio da quella presenza imprevista e difforme di manodopera industrialmente analfabeta e senza un passato omogeneo, capace con la sua anomalia di dare impaccio sia alle

norme padronali sia a quelle operaie. Le nuove venute danno il nerbo e il tono alle manifestazioni

per il caroviveri, inedita folla vociferante per le strade, più difficile da contenere che le dimostrazioni

maschili del tempo di pace. Di fronte a quel femminile nuovo e disinibito, gli apparati repressivi ma

anche mentali maschili appaiono inibiti e sulla difensiva. [...] L’accesso delle donne alla sfera pubblica si manifesta in maniera pervasiva soprattutto in quegli ambiti che maggiormente attengono alla

cura e al maternage di massa. Servizi, dunque, lavori domestici – tagliare, cucire, lavorare a maglia,

preparare calze, guanti, indumenti caldi per i soldati esposti al freddo e all’umido delle trincee – che

si possono fare sia individualmente, nella propria casa, sia in forme associative e di gruppo. È l’esaltazione dei tipici ruoli e lavori femminili, la conferma di un modello tradizionale di donna che assiste

e si prende cura dell’uomo: questa volta non più solo del “suo” uomo, ma per così dire – in un rapporto da genere a genere – dell’intera categoria maschile, sotto la specie eminente del combattente, e – ancor più in stile – del combattente ferito, del quale urge cauterizzare le ferite fisiche e psicologiche restituendo il disarmato alle armi. Una grande metafora iperrealista dei rapporti di genere.

L’alacre cucitrice di maglie di lana estende a questo punto la propria pietosa consegna di assistenza

ai maschi della patria facendosi infermiera o dama di carità e porgendo conforto e aiuto nei treni

ospedale e nei reparti medici. È un passo in più, naturalmente, poiché in questa versione l’incombenza tutta femminile della cura comporta di necessità l’uscire di casa [...] e il vivere a contatto con

una moltitudine di maschi, combattenti e borghesi, ammalati e sani.

da M. Isnenghi-G. Rochat, La grande guerra 1914-18, La Nuova Italia, Firenze 2000, pp. 327-29

Guida alla lettura

✔

✔

✔

✔

Quale tesi l’autrice sostiene nelle prime righe del testo antologizzato?

Quale organismo diresse la mobilitazione industriale in Italia e come era composto?

Su quali princìpi si basava il nuovo regime industriale?

Quali caratteristiche ebbe la «militarizzazione» del lavoro?

M6

Guida alla lettura

✔ Perché, secondo gli autori, l’emancipazione femminile fu «indotta» dalla guerra?

✔ Quali conseguenze ebbe il fenomeno delle «contadine inurbate»?

✔ In che modo viene modificata anche «l’incombenza tutta femminile della cura»?

M7

TEMI

storiografici

IDEE

LUNGHE

DURATE

Democrazia

D

EMOCRAZIA

La sovranità da esercitare

TEMI

STORIOGRAFICI

a Democrazia, cioè il “potere del popolo” (dal

greco démos, “popolo”, e kràtos, “potere”) è un

ideale antico. Nel corso dei secoli, però, esso ha più

volte cambiato contenuto e forma, dando vita a più

di una interpretazione dell’ideale democratico. È

possibile delegare l’esercizio della sovranità?

L

IDEE

LUNGHE

DURATE

Oppure la sovranità popolare, per essere tale, deve

essere sempre esercitata direttamente?

Queste e altre fondamentali domande hanno

costellato la lunga storia del pensiero democratico,

a partire dai tempi della Grecia classica fino a

quelli a noi contemporanei.

La democrazia diretta,

dal modello greco al Sessantotto

Un primo, classico problema della democrazia contemporanea sorge dalla distinzione tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. In regime di democrazia diretta, le decisioni più importanti vengono assunte da un’assemblea cui partecipano di diritto tutti i cittadini. Il modello storico a cui fanno riferimento i sostenitori di questa forma di regime democratico è quello della pólis

(la città-stato dell’antica Grecia), in particolare di quella ateniese, dove nel corso del V secolo a.C.

la partecipazione all’attività politica era stata estesa anche ai cittadini più poveri (benché ne rimanessero esclusi gli schiavi, gli stranieri residenti ad Atene e le donne).

Al modello ateniese e a quello dei piccoli villaggi della nativa Svizzera guardò anche il fondatore del pensiero democratico moderno, il filosofo e pensatore ginevrino Jean-Jacques Rousseau

(1712-1778). Nella partecipazione all’assemblea di tutti i cittadini egli vide l’espressione più

genuina della sovranità popolare.

Nel Novecento, la democrazia diretta è spesso stata la parola d’ordine dei movimenti rivoluzionari e di contestazione. Basti ricordare il rilievo assunto nel 1917 e negli anni immediatamente

seguenti dai soviet, cioè dai consigli degli operai e dei contadini russi; o, in Italia, durante l’occupazione delle fabbriche del 1920, il dilagare dei consigli operai, in cui Antonio Gramsci, sulla

rivista l’”Ordine nuovo”, indicava il nucleo della nascente democrazia operaia.

All’esaltazione della espressione diretta della volontà popolare i movimenti rivoluzionari associavano la critica del parlamentarismo, cioè dell’idea, sostenuta, per esempio, dai liberali e

dagli stessi partiti socialdemocratici, che riforme politiche e miglioramento delle condizioni di

vita delle masse lavoratrici potessero essere ottenuti attraverso la lotta parlamentare, cioè delegando l’esercizio della sovranità ai deputati eletti dal popolo (da tutto o da una parte, a seconda che il suffragio fosse universale o ristretto).

Nella seconda metà del Novecento, modelli organizzativi ricollegabili a forme di democrazia

diretta, esplicitamente contrapposti alle organizzazioni politiche e sindacali tradizionali, hanno

caratterizzato sia i movimenti operai e studenteschi del Sessantotto in Occidente, sia i movimenti che a partire dagli anni ottanta hanno provocato nell’Europa orientale la crisi e il successivo crollo dei regimi comunisti.

Le forme della democrazia rappresentativa

L’unica forma di democrazia che abbia dato prova di reggere al compito di realizzare la sovranità popolare nelle grandi nazioni moderne è tuttavia quella rappresentativa.

Le dimensioni territoriali degli stati moderni, la complessità dei problemi che lo stato democratico deve affrontare e risolvere, la necessità di gestire grandi apparati burocratici sono

infatti altrettanti fattori che sembrano impedire l’affermarsi di forme dirette di governo o, per

lo meno, il loro impiego esclusivo.

Nei regimi democratici rappresentativi però – è bene chiarirlo – non viene delegata la sovranità, che è e rimane prerogativa del popolo; è piuttosto l’esercizio della sovranità che viene

attribuito a organi e istituzioni che rappresentano il popolo.

Nel mondo occidentale, esistono differenti modelli di democrazia rappresentativa, tutti conM74

trassegnati dalla divisione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) e dal riconoscimento del diritto di voto a tutti i cittadini (suffragio universale). Ciò per cui essi si differenziano

sono, da un lato, i ruoli e pesi diversi assegnati dalle vigenti costituzioni agli organi in cui si

articola il potere statale; dall’altro, la diversa distribuzione dei poteri tra organi centrali e

organismi periferici.

Quanto al primo aspetto, la distinzione principale è quella che riguarda le democrazie parlamentari e quelle presidenziali.

Le democrazie parlamentari – che prevalgono nettamente in Europa – assegnano un ruolo

centrale al parlamento, unico organo eletto direttamente dai cittadini: al parlamento spetta

non solo di fare le leggi, ma anche di sostenere e controllare il governo, il quale infatti entra e

resta in carica sulla base della fiducia espressa dalle assemblee parlamentari.

Nelle democrazie presidenziali invece – come, in primo luogo, quella statunitense – non solo

chi esercita il potere legislativo, ma anche il capo dell’esecutivo, il presidente appunto, è eletto direttamente dal popolo. Il governo non dipende in questo caso dalla fiducia del parlamento, anche se quest’ultimo (almeno negli Usa) conserva un fortissimo potere di controllo sugli

atti del governo presidenziale, cui può negare l’assenso.

Quanto al secondo aspetto, la distinzione principale è quella tra democrazie caratterizzate da

un prevalente potere centrale e democrazie federali.

Tra le prime ricordiamo la Francia, che vanta una secolare tradizione di centralizzazione statale risalente ai tempi della monarchia assoluta del “Re Sole” (fine XVII secolo) e a quelli dell’impero napoleonico d’inizio Ottocento. Per quanto riguarda le democrazie federali, invece, –

tra le quali ricordiamo, oltre a quella americana, la repubblica federale tedesca – un gran

numero di competenze sono sottratte al potere centrale e vengono decentrate agli stati membri (parliamo allora di federalismo dualistico) oppure vengono gestite cooperativamente dal

centro e dalla periferia (si parla in questo caso di federalismo cooperativo).

Anche nei sistemi federali più spinti, tuttavia, alcune competenze rimangono saldamente nelle

mani del potere centrale. La politica estera, di difesa e quella relativa al controllo della moneta nazionale, per esempio, non vengono mai delegate agli organismi federati, ma continuano

a essere gestite dal centro.

TEMI

STORIOGRAFICI

IDEE

LUNGHE

DURATE

Il referendum

Se nei grandi stati contemporanei prevale la democrazia rappresentativa, ciò non significa che

siano del tutto scomparse forme istituzionalizzate di democrazia diretta.

Il ricorso diretto al giudizio popolare si verifica, per esempio, nel caso dei referendum, in cui

gli aventi diritto al voto sono chiamati a decidere intorno a quesiti traducibili in una domanda, sui quali l’elettore può esprimersi con un sì o con un no.

Proprio in quanto manifestazione diretta della volontà dell’elettorato, l’istituto del referendum

viene concepito da alcuni come strumento per eccellenza di partecipazione politica e di esercizio della sovranità popolare.

L’esperienza storica, però, ha messo in luce non pochi dubbi e perplessità in merito al ricorso

al referendum. In situazioni nelle quali non sia effettivamente garantito il pluralismo delle

opzioni politiche, infatti, il referendum può rivelarsi uno strumento insidioso, solo formalmente democratico ma in realtà gravido di imprevedibili pericoli antidemocratici.

In particolare, si è evidenziato un pericolo “plebiscitario”. È accaduto infatti più volte nella

storia che, attraverso il ricorso al plebiscito, i cittadini siano stati chiamati a esprimersi sulle

proposte di uomini forti o di dittatori (come Napoleone e Mussolini).

Costoro, disponendo di tutti gli strumenti di propaganda, riuscivano facilmente a condizionare in senso favorevole alla propria politica l’espressione del consenso popolare, accreditandosi come leader forti di vasti consensi tra le masse e consolidando in tal modo il proprio potere personale e autoritario.

Proprio per scongiurare questo rischio, la Costituzione italiana – elaborata alla fine della

seconda guerra mondiale, dopo un ventennio di dittatura fascista – prevede che il referendum

sia solo abrogativo, serva cioè a cancellare in tutto o in parte leggi esistenti, e non ad approvarne di nuove. Questo compito, per la Costituzione , spetta in via esclusiva al parlamento.

M75

Democrazia

Pluralismo politico e principio di maggioranza

TEMI

STORIOGRAFICI

IDEE

LUNGHE

DURATE

Un secondo problema fondamentale della democrazia è quello che riguarda l’equilibrio tra il

principio di maggioranza, sulla base del quale nei sistemi democratici vengono assunte le

decisioni, e il riconoscimento del ruolo e del valore delle posizioni espresse dalla minoranza;

è consuetudine designare la necessità di tale equilibrio come principio pluralistico, che affonda le sue radici nel pensiero liberale. Secondo il politologo Giovanni Sartori lo sviluppo di un

atteggiamento tollerante e pluralistico è la precondizione per la nascita delle democrazie

moderne, che sono per questo democrazie liberali. Al principio di maggioranza potrebbe infatti non accompagnarsi il principio pluralistico. Ciò accade quando chi ottiene la maggioranza

dei consensi elettorali confonde il diritto-dovere di governare la cosa pubblica (che ne consegue in virtù del principio maggioritario) con un passaporto per occupare ogni potere dello

stato, riducendo o addirittura eliminando il diritto della minoranza a svolgere efficacemente il

proprio ruolo di opposizione, di stimolo, di controllo. Ciò è avvenuto in Italia nel 1924-25

quando Mussolini fece leva sull’ampia maggioranza parlamentare ottenuta dal suo "listone" –

peraltro con brogli e intimidazioni di ogni genere contro avversari del fascismo – per smantellare le fragili strutture dello stato liberale postunitario, eliminare ogni opposizione e

garanzia costituzionale e imporre agli italiani vent’anni di regime totalitario.

Sartori

Il fondamento della democrazia

Nel brano che segue, il politologo Giovanni Sartori afferma che alla base delle

democrazie moderne – che sono democrazie liberali – vi è storicamente lo sviluppo di un atteggiamento tollerante e pluralistico.

La genesi ideale delle democrazie liberali è nel principio che la differenziazione e non l’uniformità costituisce il lievito e il più vitale alimento del convivere.

Questa idea si è venuta plasmando nell’età della

Riforma e al cospetto delle terribili devastazioni e crudeltà delle guerre di religione, tra il 1562 e il 1648. Fino

a quel tempo, si era sempre guardato alla diversità

come causa della rovina degli stati, come fonte di

discordia e di disordine, e si pensava che l’unanimità

fosse il necessario fondamento dei governi. Da allora

si cominciò a pensare l’opposto, a guardare con

sospetto l’unanimità e a pregiare il dissent, la varietà. È

su questa rivoluzionaria inversione di prospettive che

si è andata costruendo a pezzi e bocconi la civiltà liberale; ed è per questo tramite che si arriva alle attuali

democrazie. L’autocrazia, i dispotismi, le vecchie e

nuove dittature sono il mondo tutto di un colore; la

democrazia è un mondo multicolore. Si badi: non la

democrazia antica, che fu anch’essa monolitica. E’ la

liberal-democrazia che viene strutturata sulla diversità. Siamo noi e non i greci ad aver scoperto come

costruire un ordine politico attraverso il molteplice e

le differenze.

Chi ha scoperto il pluralismo? Nessuno in particolare.

Siccome l’idea emerge nell’età della Riforma, è abbastanza ovvio che lo sguardo si fissi sui riformatori, e

specialmente sulle sette puritane. […] I meriti dei

puritani nel creare il sistema di valori e di credenze che

ha a sua volta generato la civiltà liberale sono indubM76

bi; ma sono largamente da ascrivere a conseguenze

impreviste, a esiti preterintenzionali.

Invece di cercare paternità difficili da trovare, fermiamo i punti caratterizzanti. Primo, il pluralismo deve

essere concepito come una credenza di valore. Anche

la frammentazione medievale potrebbe essere dichiarata pluralistica; ma quel pluralismo era di strutture,

non di credenza (e dunque non era tale). Il mondo

medievale fu policentrico nell’organizzazione, ma

monocromatico nella sua visione del mondo. Secondo,

il pluralismo presuppone e comporta tolleranza: è

negato dal fideismo e dal fanatismo, e si afferma negandoli. Si badi, tolleranza non è relativismo; è riconoscere

il diritto di credi diversi dal proprio. Terzo, il pluralismo

richiede che la Chiesa sia separata dallo stato e che la

società civile sia autonoma nei confronti di entrambe.

(Anche la scoperta della società come sfera autonoma

di sponte acta, di attività innovative e spontanee, è

recente). Il pluralismo è minacciato sia dallo stato che

è braccio secolare di una Chiesa, sia dallo stato che

politicizza la società. A Dio quel che è di Dio, a Cesare

quel che è di Cesare, e alla società civile quel che non è

né di Dio né di Cesare: in distillato, questa è la visione

del mondo che porta al liberalismo e poi alla democrazia liberale. Una visione del mondo che a tutt’oggi resta

tipicamente occidentale […].

da G. Sartori, Democrazia. Cosa è, Rizzoli,

Milano 1993

I sistemi democratici e il problema

della stabilità di governo

Quanto detto sui rischi che il governo di maggioranza si trasformi in una «tirannia della maggioranza» (secondo la celebre espressione del pensatore francese d’inizio Ottocento Alexis de

Tocqueville) non deve farci dimenticare che compito di un regime democratico è risolvere –

democraticamente e, dunque, a maggioranza – i problemi di società complesse e che questo

comporta stabilità di governo e capacità di decisione.

Ciò avviene di norma nei principali paesi occidentali, dove funzionano quelle che il politologo

Gianfranco Pasquino definisce «democrazie maggioritarie»: cioè democrazie in cui «il governo decide su materie precisamente limitate e l’opposizione controlla, critica e contropropone.

Dopodiché, entrambi responsabilmente si sottopongono al giudizio dell’elettorato che, periodicamente, impone l’alternanza tra opposizioni e governi».

Per ottenere questo risultato si richiedono, secondo Pasquino, le seguenti condizioni:

«1. Un sistema elettorale maggioritario oppure proporzionale, ma fortemente corretto, che

elegge un parlamento prevalentemente monocamerale con un numero contenuto di rappresentanti;

2. Un sistema rappresentativo organizzato intorno a due poli, oppure meglio, a due partiti;

3. L’investitura popolare del governo, dotato di un mandato elettorale;

4. L’alternanza tra coalizioni contrapposte;[…]

6. Organizzazioni, prevalentemente partitiche, radicate sul territorio nazionale, che si candidano al governo e che garantiscono la responsabilità collettiva delle loro promesse, dei loro programmi, del loro operato. Naturalmente, non è detto che queste caratteristiche si ritrovino allo

stato puro e tutte insieme».

Il sistema elettorale maggioritario favorisce la creazione di ampi schieramenti, due o tre al

Pizzorusso

I problemi delle democrazie

Presentiamo due brevi testi tratti dal saggio Minoranze e maggioranze del costituzionalista Alessandro Pizzorusso. Nel primo, egli sintetizza le difficoltà connesse

all’uso del referendum. Nel secondo, Pizzorusso affronta il problema della conciliazione tra principio di maggioranza e tutela della minoranza nella formazione

delle decisioni collettive.

[Le difficoltà del referendum] derivano, oltre che dal

suo alto costo e dall’inopportunità di ricorrere a esso

per decisioni che implichino scelte numerose e complesse, anche dalla possibilità che esso sia strumentalizzato da coloro che detengono il potere per fare

apparire l’esistenza nei loro confronti di un consenso

maggiore di quello realmente esistente (dando luogo

così a forme di “plebiscito”), oppure da gruppi minoritari i quali ricorrano a esso per ragioni di carattere

tattico, che vanno al di là della deliberazione cui il

referendum si riferisce. [...] Queste ragioni di carattere generale, insieme con altre legate alla storia dei

singoli paesi, fanno sì che il referendum venga impiegato, al livello degli ordinamenti giuridici statali, [...]

soltanto in ipotesi relativamente eccezionali.

L’impiego del principio maggioritario per la formazione delle deliberazioni collettive presuppone che fra

gli appartenenti a una determinata comunità esista

un’affectio societatis [sentimento di solidarietà] tale da

indurre chi si trovi ad assumere il ruolo di componente di una minoranza ad accettare le decisioni

adottate dalla maggioranza, e corrispondentemente,

una cultura della tolleranza tale da indurre i componenti della maggioranza a consentire di continuare a

sostenere liberamente i propri punti di vista. Nei

sistemi politici a carattere democratico è interesse di

tutti che qualunque opinione od orientamento ideologico possano venir liberamente espressi, affinché

dal confronto di essi possa emergere la soluzione

migliore. Donde la conseguenza che il ricorso al principio maggioritario non va inteso come tendente

all’individuazione dell’unica soluzione conforme a

verità, bensì come un espediente pratico per decidere sul da farsi [...]. E donde il riconoscimento della

massima possibile tutela alla libertà d’opinione, nel

suo duplice aspetto di libertà di pensiero e di libertà

di espressione.

A. Pizzorusso, Minoranze e maggioranze,

Einaudi, Torino 1993

TEMI

STORIOGRAFICI

IDEE

LUNGHE

DURATE

Democrazia

TEMI

STORIOGRAFICI

IDEE

LUNGHE

DURATE

massimo, in competizione tra loro per la vittoria. Effetti analoghi si ottengono con un sistema

proporzionale corretto, cioè un sistema in cui i voti vengano ripartiti proporzionalmente ma

con un premio (in termini di seggi) alla coalizione vincente o con uno sbarramento per i partiti minori, cioè una soglia minima di consensi al di sotto della quale un partito non ha diritto

di sedere in parlamento.

In entrambi i casi, si pone comunque il problema della compattezza delle maggioranze elette,

le quali – se unificate solo dalla necessità di competere con l’opposto schieramento e non

anche dall’adesione a un programma politico e a ideali comuni – potrebbero in seguito rivelarsi molto fragili e incapaci di governare in modo coeso.

Questa è la ragione della preferenza accordata da Pasquino ai partiti rispetto alle coalizioni: i partiti – e soprattutto quelli con un forte radicamento di massa – sono per Pasquino le organizzazioni maggiormente attrezzate per assumere e mantenere precisi impegni con gli elettori.

Inoltre, essi sembrano essere gli unici soggetti in grado di lavorare alla ricostruzione di quel rapporto di fiducia fra i cittadini e la politica che in tempi recenti è venuto sempre più incrinandosi e

che invece, per molti anni, ha rappresentato un elemento forte e vitale della nostra democrazia.

Alcune parti politiche hanno sostenuto che il modo più efficace per riavvicinare governati e

governanti sia quello di procedere all’investitura elettorale dell’esecutivo: la scelta popolare di

chi governerà concretamente il paese – sia diretta sia attraverso un’indicazione degli elettori

al presidente della repubblica e al parlamento –, mira infatti a rafforzare il governo, garantendone la stabilità.

Bobbio

Democrazia e libertà

Il seguente testo è dedicato all’analisi tra le idee fondamentali del pensiero

democratico (come, in primo luogo, il suffragio universale) e la tradizione del

liberalismo.

[…] Identificata la democrazia propriamente detta,

senz’altra specificazione, con la democtazia diretta, che

era poi l’ideale rousseauiano, si venne affermando

attraverso gli scrittori liberali, da Constant a

Tocqueville, a John Stuart Mill, l’idea che la sola forma

di democrazia compatibile con lo stato liberale, cioè

con lo stato che riconosce e garantisce alcuni diritti fondamentali, quali i diritti di libertà di pensiero, di religione, di stampa, di riunione, ecc., fosse la democrazia

rappresentativa o parlamentare, ove il compito di fare le

leggi spetta non a tutto il popolo riunito in assemblea

ma a un corpo ristretto di rappresentanti eletti da quei

cittadini a cui vengano riconosciuti i diritti politici. In

questa concezione, che si può chiamare liberale, della

democrazia, la partecipazione al potere politico, che è

sempre stata considerata l’elemento caratterizzante del

regime democratico, viene risolta anch’essa in una delle

tante libertà individuali che il cittadino ha rivendicato e

conquistate contro lo stato assoluto, e ridefinita come

la manifestazione di quella particolare libertà che,

andando oltre il diritto di esprimere la propria opinione, di riunirsi o di associarsi per influire sulla politica

del Paese, comprende anche il diritto di eleggere rappresentanti al parlamento e di essere eletti.

Anche se questa libertà è concettualmente diversa dalle

libertà civili, in quanto queste sono mere facoltà di fare

M78

o non fare mentre quella implica l’attribuzione di una

capacità giuridica specifica, onde le prime sono dette

anche libertà negative mentre la seconda è detta libertà

positiva, il fatto stesso che il diritto di partecipare se

pure indirettamente alla formazione del governo venga

compreso nella classe delle libertà, mostra che nella

concezione liberale della democrazia l’accento viene

posto più che sul mero fatto della partecipazione, come

avviene nella concezione pura della democrazia (che

viene anche chiamata “partecipazionistica”), sull’esigenza che questa partecipazione sia libera, cioè sia una

espressione e un risultato di tutte le altre libertà: Da

questo punto di vista, se è vero che non può chiamarsi

propriamente liberale uno stato che non riconosca il

principio democratico della sovranità popolare, sia

pure limitatamente al diritto di una parte, anche ristretta, di cittadini, a dar vita a un corpo rappresentativo, è

ancor più vero che secondo la concezione liberale dello

stato non vi può essere democrazia se non là dove

siano riconosciuti alcuni diritti fondamentali di libertà

che rendano possibile una partecipazione politica guidata da un’autonoma determinazione della volontà di

ciascun individuo.

Democrazia politica, sociale, economica

Fino a questo punto ci siamo soffermati soprattutto sulle procedure democratiche o, in altri termini, sulle condizioni

e i metodi che permettono a un regime democratico di funzionare.

Vi è ora da sviluppare un ultimo aspetto, legato a quelli che potremmo definire i contenuti o gli scopi della democrazia. Con la realizzazione della democrazia politica, con la progressiva affermazione del suffragio universale, soprattutto nel XX secolo, entrano in scena anche le classi lavoratrici e i ceti meno abbienti, che prima erano tenuti ai margini

del processo politico. Per questi settori della società, alle loro organizzazioni politiche, la democrazia è stata e continua a essere lo strumento e l’occasione per riformare – attraverso il controllo popolare delle istituzioni statali – la

società e l’economia, in modo da renderle più corrispondenti alle proprie aspettative di riscatto sociale e di miglioramento delle condizioni di vita.

Perché la democrazia possa davvero realizzarsi – affermano sia i democratici, sia i socialisti, sia i movimenti d’ispirazione cattolica – è necessario che le decisioni democratiche investano non solo la sfera politica e istituzionale ma