Le luci della centrale elettrica

Umberto Palazzo

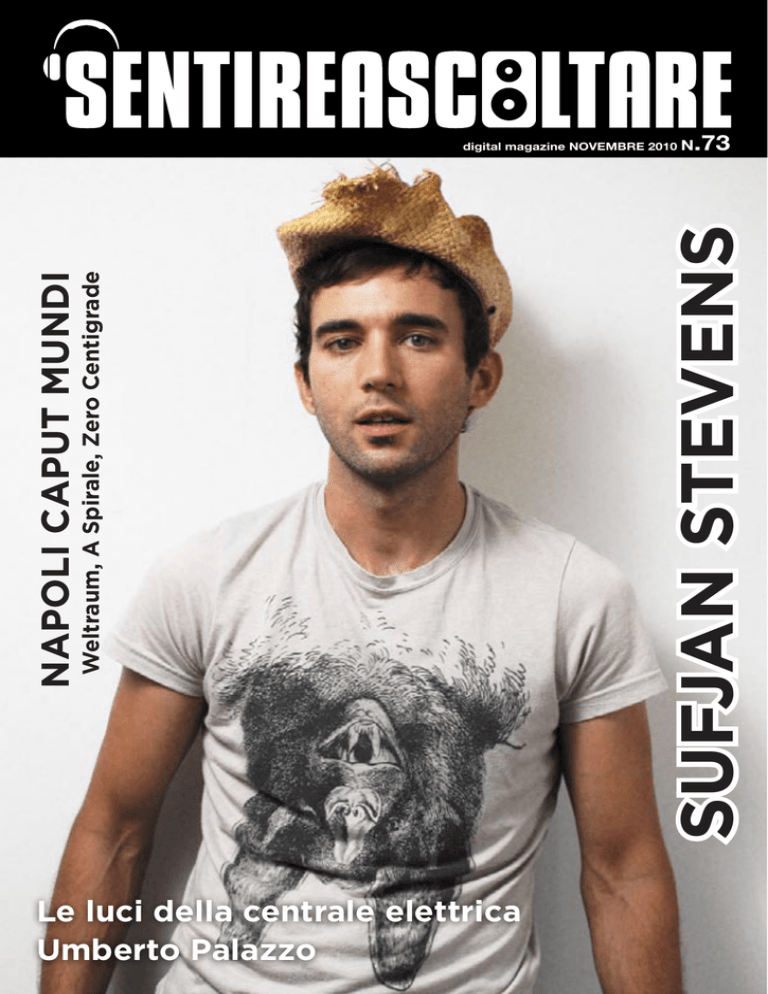

N.73

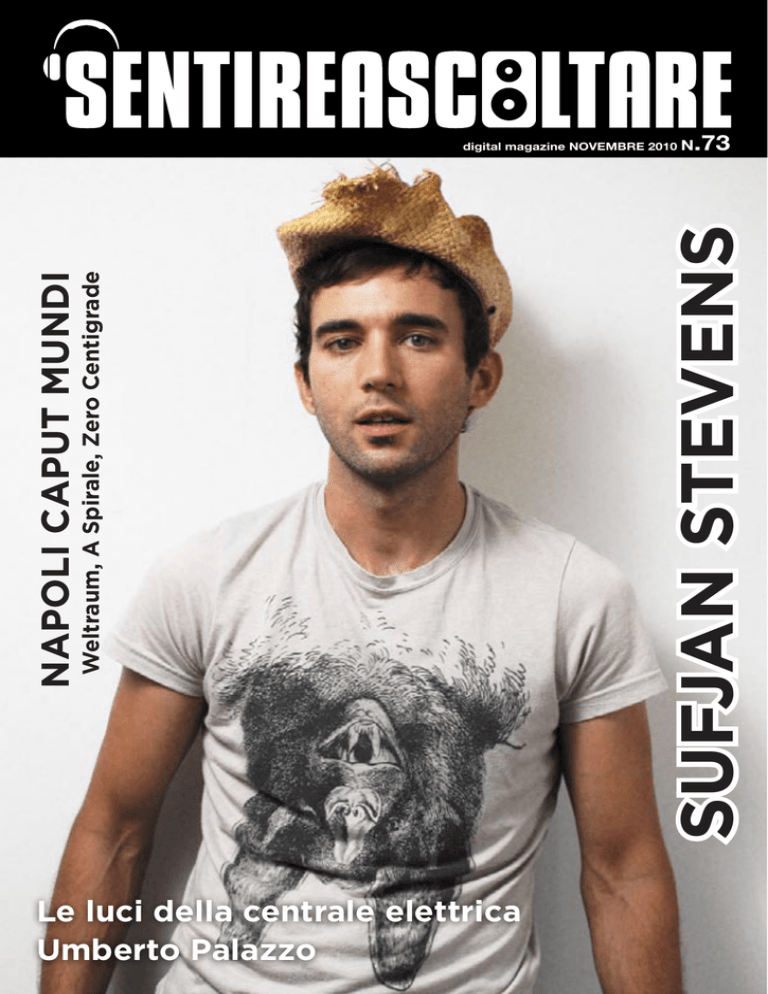

Sufjan Stevens

Weltraum, A Spirale, Zero Centigrade

Napoli Caput Mundi

digital magazine novembre 2010

Turn On

p. 4

Small Black

5

Andreya Triana

6

Kelley Stoltz

8

Phantom Band

Tune IN

p. 10

Le Luci della Centrale Elettrica

14

Umberto Palazzo

18

Deerhunter

Drop Out

22

Sufjan Stevens

32

Napoli Caput Mundi

Recensioni

40

Blind Jesus, Antolini, Dark Star, Onorato, Traoré....

Rearview Mirror

92

The Manhattan Transfer

Rubriche

84

Gimme Some Inches

86

Re-boot

88

China Underground

98

Giant Steps

99

Classic Album

SentireAscoltare online music magazine

Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05

Editore: Edoardo Bridda

Direttore responsabile: Antonello Comunale

Provider NGI S.p.A.

Copyright © 2009 Edoardo Bridda.

Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,

in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,

è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare

Direttore: Edoardo Bridda

Direttore Responsabile: Antonello Comunale

Ufficio Stampa: Teresa Greco

Coordinamento: Gaspare Caliri

Progetto Grafico

e

Impaginazione: Nicolas Campagnari

Redazione: Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi,

Stefano Solventi, Teresa Greco.

Staff: Stefano Solventi, , Salvatore Borrelli, Diego Ballani, Marco Boscolo, Stefano Pifferi, Filippo Bordignon,

Giancarlo Turra, Teresa Greco, Fabrizio Zampighi, Luca Barachetti, Andrea Napoli, Fabrizio Zampighi,

Marco Braggion

Guida

In

2

spirituale:

copertina:

Adriano Trauber (1966-2004)

sufjan stevens

Turn On

Andreya

Triana

Small Black

Turn On

—Nu-Soul Queen—

Esordio promettente su Ninja

Tune per la nuova sensation del

soul UK

—Glo-fi newbies—

L

Arrivano all'album di debutto gli

ultimi affiliati dell'hypna-pop

G

iusto un anno fa pubblicavamo un articolo (Candeggina Pop) che passava in rassegna i nomi

più interessanti della sensazione del momento: il glofi. Dietro l’ etichetta - sempre opinabile – personaggi

come Toro Y Moi, Neon Indian e Washed Out recuperavano gli umori più esotici della wave di fine Ottanta, dai beat delle prima acid house alle suggestioni di

un’Ibiza più immaginata che vissuta.

Della partita (hypnagogica) erano anche gli Small

Black, lasciati in panchina in attesa dei primi risultati.

Di lì a poco quartetto di Brooklyn avrebbe rilasciato un

7 pollici split con il sodale Washed Out - in cui ciascun

act remixava un brano dell’altro – e un singolo di debutto raramente così azzeccato. Nei brevi solchi di Despicable Dogs (trecento copie per l’inglese Trasparent)

due inni glo-pop che, per chi ebbe la fortuna di far propri, non si toglievano più dalla testa. Inutile dire che la

tiratura andò bruciata in pochi mesi, portando i nostri

a includere i brani del 7 pollici anche sull’EP omonimo

4

che a breve avrebbe visto la luce su Cass Club prima (e

Jagjaguwar subito dopo). Peccato che i pezzi del nuovo vinile non vantassero il piglio irresistibile del primo

singolo, lasciando i fan in attesa di un’uscita che gli restituisse le melodie da poco assaporate e già irrinunciabili.

Per questo si è dovuto aspettare New Chain, album

con cui i newyorkesi tornano a sfornare le piccole hit di

pop fuori fuoco che gli sono proprie. Camouflage, Photojurnalist e la title-track dicono di come il sound femmineo ed etereo, spostato sull’asse più smaccatamente indie-rock da Wild Nothing e Beach Fossils, possa

essere ancora appannaggio di gente che alle chitarre

preferisce i synth e i campionamenti. Anche se di tempo ne è passato da Causers Of This e Psychic Chasms

e, si sa, le mode musicali fanno presto ad accusare i segni dell’invecchiamento.

Andrea Napoli

e nuove reginette del blues inglese si fanno introdurre nel gotha da nomi alternativi, che producono con il cuore sapiente dei bluesman più scafati. Cresciuta nell'ambiente artistico di Leeds con la band funk

Bootis, Andreya Triana si fa notare da Flying Lotus alla

Red Bull Music Academy australiana del 2006: da lì nascerà un featuring (Tea Leaf Dancers) pubblicato nell'EP

Reset dello stesso FlyLo. Oggi esce su Ninja Tune con

Lost Where I Belong, album prodotto dall'amico Bonobo, con cui aveva già collaborato nelle parti vocali

di Black Sands. L'incontro “è avvenuto in maniera naturale”, ci dice la giovane e bella cantante di South London “ci siamo conosciuti nel 2006. Lui stava cercando una

cantante. Mi piaceva molto la sua musica e sapevo che

avrebbe voluto collaborare con una persona sola nell'album, non con troppi produttori. Così gli ho chiesto se c'era

spazio per me e lui ha detto di sì. Il resto è venuto da sè”.

Un appoggio totale anche da parte della grande

famiglia Ninja, che quest'anno compie vent'anni, ma

che già nella supercompila riassuntiva dell'anniversario considera Andreya come un piccolo classico: “penso che lavorare con una label indipendente sia eccitante, dato che loro vogliono poprio far emergere il meglio

di me. Mi sento libera a lavorare con loro”. L'etichetta

inglese è la patria delle contaminazioni hop: il mesh

non può che essere anche per Andreya un passaggio

obbligato: è stata infatti recentemente remixata dalla

next big thing del dubstep Mount Kimbie, anche se

non prevede collaborazioni ulteriori su questo versante. Fra le sue coordinate cita ovviamente la soul music, ma ci dice di essere attratta dalla musica che “non

definisce bene i confini. Tipo Jamie Lidell, che è soul, ma

sperimentale ed elettronico. E anche Björk, che mi ha influenzato molto. Questi artisti non si incasellano in una

scatola. Creano, tentano di esprimersi e basta. Dovrebbe

essere così”.

E' bello poi vedere che la ragazza non ha un'educazione formale: “non ho avuto un training musicale e mi

considero un po' dislessica per quanto riguarda la teoria

musicale. Sono sempre stata un po' maniaca della musica, ho passato giorni e giorni a sezionare voci, melodie,

armonie e a sviluppare il mio stile personale”. Una tipa tosta, che ha già in mente numerosi progetti per il futuro:

“Uno è The Dreamscape Soul Session, una collaborazione

live con la mia amica illustratrice Sri McKinnon. Riprenderò le mie sperimentazioni con la voce e Sri disegnerà sul

palco dei grandi dipinti quando canto. L'altro progetto è

una band di rock psichedelico che si chiamerà Annie &

the Duke. Il nostro EP dovrebbe uscire fra qualche mese”.

Buon lavoro Andreya!

Marco Braggion

5

Turn On

Kelley Stoltz

—L'arte del sogno—

Brian Wilson fai-da-te o bricolage

retrofurista? Andata e ritorno nello

scombintato mondo dell’ultimo

folletto pop "made in USA".

C

i sono artisti che piombano sulla scena musicale come fulmini a ciel sereno e la rivoluzionano da capo a fondo, forti di un'ineguagliabile carica innovativa. Ecco, Kelley Stoltz non è uno di questi.

Il trentanovenne del Michigan, trapiantato a New York, è uno di quei songwriters innamorati della bella calligrafia applicata alla pop song, obbiettivo che negli anni ha perseguito con dovizia certosina, in barba alla povertà

dei mezzi a disposizione. Kelley, che abbiamo contattato in occasione dell’uscita del suo ultimo lavoro To Dreamers, è il classico genietto che adora trastullarsi con giocattoli lo-fi e chincaglieria vintage, cosa che gli ha fatto

perfezionare uno stile immediatamente riconoscibile ed estremente personale, dal mood intimamente psichedelico, fatto di suggestioni 60s e rumori della modernità.

"Effettivamente penso che nei miei brani ci sia una particolare sensibilità costruita su riverberi, twang chitarristici,

beat pesanti, suoni di synth… mi piace creare un collage sonoro integrato con il pop dei 60s. Passo molto tempo a lavorare sul feeling di ciascun brano, molto più che sulle liriche delle canzoni. Generalmente la melodia è la prima cosa

6

che prende forma e quando questa è pronta ci do dentro

a manipolare i suoni di ogni strumento".

Stoltz, è uno dei segreti meglio custoditi del panorama indipendente americano: appartiene al roster

della Sub Pop già da qualche anno, anche se pochi

fino ad ora se ne sono accorti. To Dreamers potrebbe essere il "turning point" di una carriera poliedrica,

iniziata come curatore della “fan mail” di Jeff Buckley

e proseguita con la realizzazione di ben otto album,

per lo più suonati, registrati e prodotti in maniera autonoma, e fra i quali spicca una rivisitazione integrale

di Crocodiles degli Echo & The Bunnymen.

"E’ vero. Gli Echo & The Bunnymen sono sempre stata la mia band preferita, sin da quand’ero appena un

ragazzino, ancora prima che iniziassi ad ascoltare David Bowie e Leonard Cohen e che decidessi di mettere in

piedi la mia band. Sono i miei eroi, ho registrato tre dei

loro primi quattro album. Spesso cerco di cantare come

Ian McCulloch o di copiare le linee di chitarra di Will Sergeant, ma ogni volta mi accorgo che il risultato suona

differente da come vorrei. A volte, musicalmente, credo

di esser loro debitore, salvo poi accorgermi che sono altri

interessi che indirizzano il mio stile".

Nella sua bizzarra storia, tuttavia, ci sono elementi

che ne fanno qualcosa di diverso del loser romantico e

spiantato. Questo grazie ad alcuni brani utilizzati per

spot televisivi e come colonne sonore di serie televisive. A tal proposito Kelley chiosa ironico:

"Non ho nessun problema a tal proposito, anzi penso che sia una grande cosa! Mia madre poi si emoziona

quando sente le mie canzoni in TV. A parte gli scherzi,

questa cosa mi ha permesso di guadagnare abbastanza

denaro per dedicarmi a tempo pieno alle mie canzoni.

Ora lavoro per un paio di giorni alla settimana in un negozio di dischi, per il resto posso permettermi di mangiare e dormire grazie ai soldi di quelle pubblicità. Il bello è

che negli spot le mie canzoni si riescono appena a sentire. Trovo incredibile che paghino così tanto per qualcosa

che rimane così nascosto in sottofondo.

Sub Pop, oggi nuova Mecca per ferventi spiriti DIY,

sembra aver riposto in lui illimitata fiducia, dotandolo

dei mezzi necessari per esprimere al meglio quell’aspirazione ad una grandiosità compositiva dal tiro wilsoniano, che si nutre di vecchi espedienti e di nuove

tecnologie. Il risultato è che To Dreamers suona assai

denso e stratificato, a dispetto della leggerezza delle

melodie e dell'emotività frizzante che lo pervade.

"Ci è voluto circa un anno e mezzo dal suo concepimento al risultato finale. Io per lo più registro a casa

mia e suono personalmente tutti gli strumenti, per cui

è naturale che a terminarlo ci abbia impiegato un pò di

tempo. In questo senso non è cambiato molto rispetto

alle mie prime produzioni, a parte il fatto che ora ho a

disposizione microfoni migliori e, in generale, penso che

tutto suoni meglio che in passato. In occasione del nuovo

disco ho anche comprato un Mellotron".

Il vizio del DIY dunque è duro a morire: "Sul disco la

mia band suona solo in due occasioni - "Baby I got news

for you" e "I Like, i like" - le abbiamo suonate dal vivo per

un pò di mesi e ho pensato di far partecipare anche gli

altri alle registrazioni. Mi sembra giusto che anche loro

sentano di avere avuto un ruolo sull’album, in modo che

possano andare in tour e suonare quei brani col cuore,

come se fossero un pò anche loro".

Tuttavia è inevitabile che la resa live dei brani dell’album sia differente rispetto alla loro genesi in studio:

"Certo, è difficile replicare tutti i più piccoli rumori e gli

effetti che si sentono sul disco, mi occorrerebbe un gruppo di 7 o 8 elementi per riprodurre tutte le percussioni e

le armonie vocali. In effetti per me è fonte di frustrazione,

ma non posso certo permettermi di portare tutte quelle

persone con me, così lascio che le canzoni dal vivo prendano la loro strada. Mi sembra che generalmente i brani

suonino più rock e meno sinfonici. Più Highway 61 Revisited che Pet Sounds".

Recentemente Stoltz e la sua band sono stati visti

di supporto ai Raconteurs, cosa che gli ha permesso

di esibirsi di fronte a grandi platee e maturare quel

genere di ambizione che porta songwriter come lui a

confrontarsi con i più grandi.

"È divertente suonare per un gran numero di persone. Cosa ho imparato andando in tour con i Raconteurs?

Credo che mi abbia fatto venir voglia di scrivere canzoni

più ambiziose che possano arrivare a più persone. Penso

che il nuovo album risponda a questa esigenza. Inoltre i

miei set precedenti avevano un po’ troppi mid tempo, ora

ci sono rock song dal ritmo decisamente più sostenuto".

Intanto il tour promozionale è già partito e il calendario dei concerti promette di portarlo in giro per il

mondo.

"Sarò in tour in Europa a novembre. Mi piacerebbe

molto venire a suonare anche in Italia. In passato ci sono

stato con i Dirtbombs, nel 2008, con cui abbiamo realizzato alcuni ottimi show. Ho suonato anche con i Father

Murphy da qualche parte nelle vicinanze di Venezia. E’ lì

che ho conosciuto Marco dei Jennifer Gentle, ottimo ingegnere del suono e incredibile songwriter. Spero proprio

di tornare ad esibirmi nel vostro Paese".

Un auspicio, questo, di cui ci facciamo convinti portavoce.

Diego Ballani

7

Turn On

The

Phantom

Band

—Sono pazzi questi

scozzesi!—

Da quanto aspettavamo un gruppo

che osasse sbatacchiare il passato

dentro a un frullatore di memoria

pop e cavandone qualcosa di fresco

e spontaneo? The Phantom Band, da

Glasgow, per servirvi.

"L

’amicizia in questo gruppo risale all’epoca della scuola. Siamo grandi fan di musica e, in quanto tali, non avevamo interesse alcuno a pubblicare un disco che non ci trovasse soddisfatti.." Così affermava con unanime

e benvenuta modestia la Phantom Band un annetto fa, allorché l’esordio Checkmate Savage vedeva la luce per

Chemikal Underground. Era stata nondimeno lunga per quest’era distratta e frettolosa la loro gavetta, intrapresa

grossomodo un lustro prima in quel di Glasgow da Duncan Marquiss e Greg Sinclair (chitarra), la sezione ritmica

di Gerry Hart (basso) più Damien Tonner (batteria), il tastierista Andy Wake (tastiere, ultimo ad aggregarsi in

ordine di tempo) e il cantante Rick Anthony. Ognuno “trenta-e-qualcosa” con lavori cui badare alla faccia degli

sbarbatelli da cameretta con velleità arty, forti del disincanto cinico ma umoristico che si ha a quell’età. Quando

puoi ancora giocarti delle carte ma un po’ di vita e di musica le hai masticate; quando ragioni prima di aprire bocca

e, nello specifico, di scrivere canzoni. Si potrebbe partire anche da qui per provare a spiegare i motivi che stanno

alla base di The Wants, replica datata 2010 che ci ha stregato; da come un disco buttato lì dentro una copertina

banalmente low-fi (l’unico suo difetto…) ci abbia scombussolato nei primi ascolti e sia cresciuto man mano alla

8

luce dei suoi pregi. Che sono un raro senso sincretico,

una tela sonora dettagliata, il mostrare i propri modelli

smontati e ricomposti in qualcosa d’altro.

Sarebbero però i diretti interessati per primi a buttarla non troppo sul serio, seppur astenendosi dalla

caciara e prendendo seriamente quel che merita. Un

atteggiamento evidente sin dai primi anni di esistenza spesi a cambiare nome senza sosta (NRA, Les Crazy

Boyz, Tower Of Girls, Wooden Trees, Robert Redford,

Robert Louis Stevenson: “Se non riuscivamo a tirare fuori un nome decente, dicevamo a quelli del locale di scrivere quel che gli pareva sul cartellone”.) e lasciarsi dietro

un CD-R andato a ruba e una Crocodile ripescata nel

debutto. Nel frattempo ecco la scelta di affidarsi all’attuale ragione sociale, a sottolineare l’assenza di protagonismo in un Regno Unito costantemente pronto a

inventarsi sensazioni presto dimenticate e prono sotto vacuità sensazionaliste. Piace pensare che chiamarsi “il gruppo fantasma” indichi un volersi liberare del

contorno per focalizzare l’attenzione sulla musica. E,

magari, sul gusto per il tagliente nonsense dadaista comune nella cultura d’oltremanica (Monty Phython e

Bonzo Dog Band, Television Personalities e gli stessi Beatles), che emerge da concerti in maschera (assecondando l’atavico senso di ritualità pagana che in

Albione è retaggi e che ripropongono nell’approccio

percussivo al ritmo) o dove si issa sul paco un’attrezzatura da body building invitando il pubblico a usarla.

Colore e basta, se non vi fosse una sostanza sgusciante e spremuta da tanti differenti frutti: “Esiste un

terreno comune composto da Led Zeppelin, Stooges, Bo

Diddley, Capitan Beefheart, Beta Band e una bella dose

di soul e blues, tuttavia i nostri gusti personali sono più

influenti di quanto ci unisce, così tanti nomi che la lista

diventerebbe una faccenda noiosa. Siamo testardi e

questo si riflette nel modo in cui scriviamo e suoniamo

assieme. Inoltre siamo appassionati di cinema, così che il

tentativo di creare un’atmosfera caratterizza da sempre

quel che facciamo. Abbiamo anche interessi più ampi nel

campo dell’arte, dei videogiochi, della letteratura e della pornografia. Le solite cose, insomma. E a tutti piace il

caffé."

La quotidianità e lo sforzo di riderci sopra, di trascenderla inventandosi un linguaggio che esca dalle

pastoie di una Scozia - ma vale per qualsiasi altra nazione - adagiata su fotocopie trash-pop e post-punk

(“Prima tutti andavano in giro conciati come gli Strokes

e poi come i Franz Ferdinand. Questa città ha un ‘giro’

chiuso e non piacevamo a nessuno, così ci siamo ritrovati assieme. Essendo soprattutto amici, la faccenda s’è

evoluta organicamente e alcolicamente. Tutti i venerdì

sera lasciavamo gli amici al pub e suonavamo fino a tarda ora: dalla jam settimanale siamo giunti a un singolo

e agli album.”

A un certo punto toccava decidersi per un nome:

da lì, nel 2007 si stampa il 7" Throwing Bones per la londinese Trial & Error che attrae l’attenzione della concittadina Chemikal Underground. Ne risultava un primo

lp acerbo, dove l’ex Delgados Paul Savage cercava di

ordinare produttivamente l’eccesso di carne sulla brace. Non sfuggiva però il talento dei ragazzi ad allestire

una fitta rete di rimandi che prometteva bene; i più

attenti, anche alla luce della presenza dei Fantasmi ad

alcuni prestigiosi festival, un asso se lo sarebbero attesi.

Non della portata di The Wants, però, dove la scrittura gode di una naturalezza di sviluppo evidente solo

dopo ripetuti ascolti, quando cioè si varca una complessità che attrae e anzi avvince in luogo di respingere. Danno dipendenza, queste canzoni che respirano:

è folk che cavalca krauto (The None Of One) o sorge da

un alveo limpido (Come Away In The Dark); è new wave

che si rivolta in varchi spazio-temporali (Into The Corn,

Everybody Knows It’s True); sono pugnalate all’ultimo

grido da New York e da Londra (Mr. Natural, Walls). Il

resto ce lo mettono una voce che, indecisa tra David

Sylvian e Ian McCulloch, tra Ian Curtis e Bill Callahan, li lascia confluire nel fiume in piena di arrangiamenti calorosi e policromi. Si osa con trasporto emotivo, ripudiando la frigidità sin troppo smaliziata oggi

di moda.

Sperimentazione pop col sorriso e lo scudiscio: da

quanto ne attendevamo la ricomparsa? “Siamo pieni

di passione: il gruppo è una famiglia disfunzionale in cui

discutiamo molto ma che tende a lavorare in maniera

fluida. Le canzoni sono tirate in direzioni diverse finché

non si tramutano in qualcosa che possiamo utilizzare,

l’ispirazione arriva dagli ascolti passati e dalla voglia di

migliorarsi. Cambiare nome ci permetteva di metterci ed

era divertente. A lungo andare, però, ci siamo resi conto

di come fosse un po’ perfido e potesse infastidire la gente,

così ci siamo fermati a ‘The Phantom Band’. Avendo raggiunto un qualche obiettivo artistico, era tempo che ci

legassimo a qualcosa. Per ora non abbiamo in mente di

cambiare di nuovo nome: nel caso, ve lo faremo sapere.“

Quel che conta è che costoro rimangano tra chi

conta, ora che un nuovo decennio è alle porte e qualche certezza servirà. Tra genio e sregolatezza, sanno

cosa scegliere.

Giancarlo Turra

9

Tune-In

Le luci della

centrale elettrica

—Gli anni zero sono finiti?—

Testo: Marco Boscolo

Foto: Ilaria Magliocchetti Lombi

Due anni che lo hanno trasformato in un'icona

generazionale, ma a Ferrara "non mi caga nessuno"

I

l successo trasversale di Canzoni da spiaggia deturpata ha spinto Vasco Brondi nella casella delle

icone, almeno sociologicamente parlando. Nell'era della comunicazione per memi sempre più brevi e di stampo sloganistico, i flussi di coscienza infarciti di immagini

da sinistra storica che si reincarnano nella “gigantesca

scritta COOP” hanno una forza tale da diventare punti

di riferimento per una generazione indie cresciuta a Facebook. Una generazione che per certa parte ha visto

in lui il menestrello di "questi cazzo di anni zero".

Del fenomeno si è accorto il mainstream, che ha voluto il libro di Brondi, che lo ha fatto entrare nel mondo

paludato del Premio Tenco, che in qualche modo si è

interessato ai potenziali aspetti di marketing che ne

scaturivano. Si potrebbe addirittura vedere in Brondi

lo spettro di un altro Vasco, quello da Zocca che cantava la vita spericolata. O una vicinanza all'esaltazione

di certa provincia che ha aperto le porte degli stadi a

Ligabue. Come se i ventenni di oggi avessero trovato

il proprio faro, come ai loro coetanei di trenta, venti o

dieci anni fa era successo con Vasco Rossi e Luciano

Ligabue

Il secondo disco, Per ora noi la chiameremo felicità,

non sposta la barra del timone e ripropone lo stesso

immaginario raccontato “viscere sul tavolo” fornendo

nuova linfa al fenomeno. Dietro all'icona, però, c'è un

ragazzo schietto che questi ragionamenti sul marketing, sulla sociologia e sulla fenomenologia – forse –

non li ha fatti mai. Dalle sue stesse parole, la sua sembra

più una navigazione a vista, in un perfetto stile punk, in

cui il dire e il fare coincidono. Se al momento il fenomeno susciterà ancora innamoramento e identificazione

in una fetta importante del pubblico, e non mancherà

di far uscire gli inevitabili “te l'avevo detto”, dove stia

andando il progetto Luci della centrale elettrica lo

può sapere solo Vasco Brondi. E per cercare di capirlo,

non vi è altra via che leggere le sue stesse parole

Com'è stato fare questo secondo disco dopo un

esordio così visibile e accolto così positivamente da

pubblico e critica?

10

In realtà ho cominciato a farlo mentre stavo ancora finendo di mixare il disco precedente. Le canzoni sono

venute fuori in giro per i concerti in questi due anni. In

generale quando è stato il momento mi sono rimesso

nella situazione di non avere niente da perdere perché

effettivamente è così. Fortunatamente ho anche altre

cose e altre pensieri, dovere portare avanti una carriera

è una cosa che non mi pongo e che mi ripugna anche

un po'.

In cabina di regia non c'è più Giorgio Canali. Chi ha

prodotto il disco? Come sono nate queste scelte?

Il disco se parliamo di produzione artistica direi che ho

fatto molta roba io da solo. Con Giorgio c'è un rapporto

di confronto continuo, ha sentito tra i primi i provini

delle canzoni chitarra e voce, mi ha dato una mano a

registrare le voci qui a casa e molti consigli. Le Luci della centrale elettrica è una sorta di collettivo e cambia

sempre, cambia con me. È venuto da solo fare cose diverse. In generale cambio tutto quello che posso: ho

traslocato quattro volte in un anno. Mi sentivo anche

tranquillo da solo, ho ricostruito il momento di solitudine che ho quando faccio le canzoni, ma in studio,

ho fatto io i premix che sono stati sostanzialmente un

momento di arrangiamento. Poi Paolo Mauri, sempre

a casa, ha mixato il disco dando un grande apporto.

Le scelte di produzione sono state le uniche possibili,

le più immediate e le più sincere. Non mi sono voluto

inventare un suono in una settimana di studio, le canzoni anche questa volta nascevano chitarra e voce e ci

sono rimaste. Le abbiamo suonate tutte in un giorno in

presa diretta e quello che doveva essere un provino è

diventata la base del disco perché andava bene così.

I testi nuovi arrivano sull'onda del successo del primo disco e della pubblicazione del libro: questi fattori hanno cambiato il tuo processo creativo?

Non credo. Quando scrivo, scrivo. E si crea una dimensione diversa. Poi devo dire che tutto questo supposto

successo è per gran parte autosuggestione degli addetti ai lavori del micromondo indipendente musicale.

11

Mi sono ritrasferito a Ferrara e posso assicurarvi che

nella realtà non mi caga nessuno.

Dopo essere riuscito a costruire un immaginario coerente e riconoscibile, avevi paura di cadere nella

tentazione di rifare lo stesso disco? Hai preso delle

precauzioni in questo senso?

Non mi sono posto il problema. Non avevo nessuna

tentazione di rifare lo stesso disco, anzi, allo stesso tempo non avevo nessuna intenzione neanche di fare una

cosa completamente diversa da quello che sono adesso solo per stupire o per sorprendere qualcuno. Non ho

preso precauzioni di nessun tipo, se non di rispondere

all'unica regola che vale in queste cose: viscere sul tavolo. Come diceva Pazienza.

Nei testi nuovi ci sono molte citazioni più o meno

esplicite. Ma quali sono le tue fonti di ispirazione?

Sono maggiormente cantautori o scrittori?

Sono sempre in difficoltà davanti a questa domanda

rituale. Non è che mi ispiro a uno o ad un altro, non capisco neanche come si possa fare. Sicuramente ci sono

cose fatte da altri che mi colpiscono a morte ma che

magari non entrano in nessun modo in quello che faccio. Forse mi viene da mischiare tutto, i palazzi che ho

di fronte ad una canzone di Fausto Rossi, una frase di

Gianni Celati e la faccia di una passante, allo schermo

del computer, una conversazione con mia madre e un

film di Wim Venders. Tutte queste cose probabilmente.

Non ti viene mai voglia di lasciare da parte la musica e dedicarti completamente alla scrittura?

A volte penso che sarebbe più comodo che sarei più

tranquillo. La parte pubblica della questione devo dire

che un po' di rotture di cazzo me le ha procurate e per

quasi un anno non ho fatto concerti perché non ne

avevo più voglia. Però credo che non riuscirei, che mi

mancherebbe la parte della condivisione, dell'immediatezza delle canzoni.

Scrivo molto ma forse è solo un laboratorio per le canzoni, anche per questi testi a volte partivo da storie di

quaranta pagine che diventavano una canzone, come

per Una guerra fredda. Anche Cosa racconteremo di

questi cazzo di anni zero è stato in questo senso un

laboratorio, l'ultima parte di quel libro l'ho scritta mentre venivano fuori anche le canzoni di questo disco e si

sono parlati a vicenda.

Che effetto ti fa essere considerato il cantore di una

certa fetta del mondo indie, non dico generaziona12

le, ma che effetto ti fa sentire la gente che canta a

squarciagola le tue canzoni?

La frase dei C.S.I. "trasformami in un megafono e mi

incepperò" mi sembra perfetta. Facendo questa cosa

a volte sono finito in questa dimensione dell'irrealtà

dove ogni cosa diventa possibile e da questa dimensione dell'irrealtà però non è che provi grandi soddisfazioni: è come se non succedesse a te, banalmente. Gli

unici momenti di gioia sconfinata è quando ti accorgi

che dopo un bel po' di settimane che stai sopra una

canzone, all'improvviso capisci che è finita.

Come pensi che verranno accolte le nuove composizioni, o come vorresti che venissero accolte?

Vorrei che fossero ascoltate, è un disco fuori tempo e

fuori moda perché credo che per entrarci devi ascoltarlo un po' di volte. Sono tranquillo perché è proprio

come lo volevo e può andare in qualsiasi modo: non

ci sono recriminazioni. Credo che molti non le ascolteranno neanche e diranno la solita cosa che si dicono per i secondi dischi di chiunque o per i dischi di

chiunque prima non aveva seguito e adesso ne ha un

minimo. Dai CCCP ai Marlene Kuntz, agli Afterhours,

ai Baustelle adesso. Il solito gioco di ruolo. Credo che

ci siano anche tante persone con cui mi capisco e che

capiranno le canzoni e che ci troveremo ai concerti e

dopo i concerti e che ci accompagneremo a vicenda

ancora per un po'.

Com'è cambiata la tua vita privata? Com'è andare al

bar a Ferrara oggi?

Come ti dicevo, a Ferrara non mi caga nessuno, solo

ogni tanto se viene qualcuno da fuori c'è questo cortocircuito che qualcuno mi ferma per strada e addirittura si stupisce che cammino così tranquillamente per

la città, e poi mi chiede di fare una foto assieme e io mi

vergogno gli dico di no per favore, che se vuole parliamo finché vuole ci abbracciamo o quello che vuole

ma la foto mi vergogno, ci ho provato ma mi vergogno

e allora questa persona se ne va presa male e probabilmente va poi su Facebook a scrivere che me la tiro.

In generale la mia vita privata non è cambiata, ho gli

stessi quattro amici di prima, gli unici che sono rimasti

a Ferrara, frequento strettamente le stesse persone e

gli stessi posti, solo che ogni tanto parto e vado a fare

dei concerti e alcuni giornali e siti mettono delle mie

foto brutte con la bocca aperta mentre urlo e alcuni

che non conosco parlano di me quando non hanno di

meglio da fare.

Come hai vissuto il Premio Tenco?

Questa è un'altra domanda ricorrente che mi mette in

difficoltà. Il Premio Tenco sono stati due giorni in cui

io, Giorgio, Enrico Molteni e Daniela che suonava il violoncello siamo andati a Sanremo a suonare e a bere la

sera e ha sempre piovuto, ma ci siamo divertiti molto.

Eravamo così disorganizzati e fuori dal mondo che nessuno di noi sapeva neanche che il disco era in finale

al premio Tenco. Così una mattina che de Angelis mi

ha chiamato per dirmi che Canzoni da spiaggia deturpata aveva vinto io stavo dormendo e quando mi ha

richiamato che ero sveglio sono caduto dalle nuvole e

lui c'è rimasto un po' male. È stata poi una cosa importante, un mondo diverso che si accorge di una cosa che

viene da un'altra parte, una produzione da zero euro

che vince davanti a produzioni da centomila.

re, dopo tutto questo tempo in casa e in studio, di fare

uscire le canzoni e incrociare gli occhi di un po' di persone mentre suoniamo e pensare cosa faranno delle

loro serate e delle loro vite. Appena finito di registrare

il disco ho ricominciato a scrivere e suonare in modo

compulsivo direi, non so cosa succederà. Credo che andrò in qualche altra direzione e con qualcun altro. Poi

ci sono alcune canzoni di altri che mi stanno accompagnando da tantissimo e mi piacerebbe registrarle ma

forse le faremo solo dal vivo. Poi ho preso una batteria

elettronica che fa un po' cagare, ma che passata negli

effetti della chitarra e poi dentro l'ampli diventa una

figata!

Programmi per il futuro?

Stiamo preparando i concerti e non vedo l'ora di inizia13

Tune-In

Umberto

Palazzo

—Ciò che è più vicino—

Passato e presente, psichedelia e sesso, globale e locale,

social network e testate surriscaldate. Lo stato delle cose

rock di Umberto Palazzo.

Testo: Stefano Solventi

U

mberto Palazzo si aggira dove in

Italia c'è rock da un bel pezzo. Narra la cronaca, almeno dagli anni ottanta,

quando circa ventenne suonò garage negli Ugly Things, prima di condividere un

pezzo di strada assieme ad Amerigo Verardi nei molto psichedelici Allison Run. Il

colpo grosso lo stava per fare coi Massimo

Volume, però li mollò un attimo prima che

esordissero. A quel punto erano già gli anni

novanta, e Umberto Palazzo aveva maturato un'idea rock precisa, piuttosto sintonizzata sulle frequenze di Seattle. Raccolse

all'uopo una band attorno a sé, la chiamò Il

Santo Niente ed esordì - 1995 - con La vita

è facile per il Consorzio Suonatori Indipendenti. Una formula adulta come nel nostro

paese non capita spesso di udire guadagnò

al gruppo gli apprezzamenti del caso. Il re14

sto è storia: un altro album per il CSI, la soundtrack di

Jack Frusciante è uscito dal gruppo, la crisi psicofisica

del leader che preferisce investire energie nell'attività

di DJ, quindi il ritorno - a dieci anni dal debutto - con lo

stupendo Il fiore dell'agave su etichetta Black Candy. Il

Santo Niente è cambiato nei suoi membri e nell'anima,

ma continua a far perno sull'abruzzese - di Pescara - Palazzo, dalla calligrafia sempre più densa e incendiaria.

E' passato un lustro da allora, e il destino non ha smesso un istante di scozzare le carte. Umberto è, tra le altre

cose, uno dei rocker-dj più attivi sul grande social network blu, nel quale sembra trovarsi straordinariamente

a proprio agio. Ma non ha smesso il vizio del fare musica. Ho avuto il piacere – stavo per scrivere il privilegio – di ascoltare una pre-release del debutto solista di

Palazzo, Canzoni della controra. Un disco molto bello,

nato quasi per caso durante la lavorazione di un altro

album, Tuco (vedi in spazio recensioni), anch’esso un

debutto per El Santo Nada, sorta di incarnazione texmex del Santo Niente. Canzoni della controra avrebbe

dovuto uscire questo settembre, ma c’è stato un contrattempo piuttosto… prosaico.

Canzoni della notte e della controra uscirà tra

qualche mese, uno slittamento dovuto a strategie

commerciali/promozionali o che altro?

Lo slittamento è dovuto principalmente al diodo che

comandava la ventola del radiatore della mia vecchia

macchina e che la faceva entrare in funzione quando il

motore raggiungeva una certa temperatura. Si è rotto,

la ventola non è più partita e così la testata si è surriscaldata e deformata. Ho dovuto farla rettificare e nel

frattempo ho anche comprato una Toyota Corolla un

po' più giovane, ma di poco e il budget promozionale

che avevo accantonato andrà via in gomme, cinghie,

olio, filtri e passaggio di proprietà. Quindi per coprire il

buco che si è creato devo vendere le edizioni, cosa che

non volevo fare e che richiede una trattativa paziente.

Nel frattempo abbiamo finito Tuco, il disco del Santo

Nada e la band, che è in forma smagliante, scalpita per

suonare.

E allora avanti con El Santo Nada, roba da mariachi muti, da cugini malinconici dei Calexico. Ma anche qualcosa di più, un quid periferico irriducibile

che torna ad ammiccare dalle parti dei balcani...

Per la gente dell'adriatico le frontiere sono due: il

sud e l'est. Il messico fantastico del Santo Nada è un

allegoria del nostro sud. L'est è solo un altro tipo di sud

ed El Santo Nada è gente di frontiera che non appartiene né a un mondo, né all'altro. San Severo, patria di

Andrea Pazienza, è la nostra Ciudad Juarez. Da lì in poi

inizia una terra incognita senza regole o con regole dif-

ficilmente comprensibili ai non indigeni o iniziati. Un

universo magico e selvaggio, ma soprattutto una terra

di feroce sfruttamento e prepotenza. Tuco è un'allegoria dei problematici rapporti tra i nord e i sud del mondo sempre a vantaggio ovviamente dei più ricchi. Tuco

non è solo l'erede bastardo del personaggio reso immortale da Eli Wallach e Sergio Leone. Tuco è qualsiasi

persona che cerchi di sottrarsi ad una situazione svantaggiata tramite la forza di volontà. Tuco è un messicano che guada il Rio Bravo. E' un africano che attraversa

il Ténéré su camion stracarico. E' un meridionale che si

sottrae alla mafia. Tuco è un viaggio di emancipazione

ed un romanzo di formazione.

Quando e in quanti avete suonato su Tuco?

Siamo partiti col progetto a maggio del 2007. All'inizio era semplice musica di circostanza per essere ugualmente presenti in una situazione in cui non ci saremmo potuti esibire come Santo Niente. Buona parte del

repertorio, non tutto presente sul disco, è stato scritto

nel primo mese di attività. La cosa ha preso a vivere di

vita propria e ci ha fatto completamente trascurare il

Santo Niente. Ci ha entusiasmato da subito. Poi abbiamo fatto due distinte sedute di registrazione, a distanza di un anno ed una terza sessione per il missaggio.

Siamo stati rallentati dai molti impegni dei componenti la band che alla fine si è scissa in due e a quel punto la

situazione si è sbloccata. La sezione ritmica ha fondato

una nuova band che si chiama Caja Sonora ed è più

operativa in Spagna che in Italia. Io, Alessio D'Onofrio

e Christian Carano abbiamo continuato a suonare sia

nel Santo Niente che nel Santo Nada, ma ora ci sono

due sezioni ritmiche diverse. Nel Santo Nada ci sono

Fabrizio Crecchio e Alberto La Torre, musicisti completi

e veramente ottimi. Nel Santo Niente ci sono i giovani e

agguerritissimi Tonino Bosco e Federico Sergente, che

suonano anche negli Zippo e nei Death Mantra For Lazarus, due grandissime band. Sono perfetti per il Santo Niente e gli hanno restituito una grinta che solo dei

ventenni possono avere.

Con quali modalità uscirà Tuco? Ci sono state difficoltà per la distribuzione?

Per Tuco sogno la pubblicazione all'estero. Dopotutto è la sua natura di emigrante che lo esige. E se non

si dovesse trovare una distribuzione lo venderemo ai

concerti e on line.

Tornando a Canzoni della controra, hai definito

una specie di "popolare profondo", un narrare ad altezza d'uomo, simbolico e carnale, che svela le ombre, le magie, i mostri del quotidiano. E' un modo - il

tuo modo - di fare musica "impegnata"?

Sì, il mio impegno è sempre stato quello di guarda15

re ciò che più mi è vicino. Da molti anni ho adottato

il motto The reality of my surroundings, dal titolo di

un album dei Fishbone. Penso che il modo migliore

di parlare delle questioni generali, che sono sempre

enormi e lontanissime, sia descrivere fatti minuscoli e

vicinissimi. In questo particolare album si parla di sesso

e quindi può sembrare che ci sia meno impegno, ma la

politica dei sessi è importante. Fondamentale.

Come è nata l'idea, come si è realizzata?

Essendo Tuco un disco strumentale ed un lavoro

collettivo, mi sono trovato con meno impegni a livello

compositivo e soprattutto con il mio studio casalingo

finalmente pronto. Quindi mentre lavoravamo a Tuco,

io scrivevo e registravo altri pezzi. Nel frattempo insegnavo anche Storia della Popular Music al conservatorio e avevo voglia di mescolare linguaggi musicali antichi ed esotici che non avevo mai usato, ma di cui ho

una conoscenza profonda, a quelli che uso da sempre.

Suonare tutto da solo mi ha facilitato il lavoro perché in

questo caso avevo bisogno di avere il controllo totale

dell'arrangiamento e della produzione perché era tutta una questione di giustezza della miscela. E poi non

sapevo dove stavo andando e lo scoprivo minuto per

minuto. E' stata una bellissima avventura intellettuale.

Mi hanno dato una mano Sandra Ippoliti che canta in

tre pezzi, Tying Tiffany che canta in uno, Luca D'Alberto

che suona la violectra in un pezzo e poi ho sfruttato

un'antica drum track di Gianluca Schiavon, che non sa

ancora di aver suonato in questo disco. Contiene nove

pezzi per trentotto minuti di durata. Ne sono molto, ma

molto fiero. E' un gran disco d'esordio secondo me. Se

potessi scrivere degli emoticon qui andrebbe la faccina

sorridente.

Il rebetico come una bussola formale ed emotiva. Musica per anime in conflitto, voce di outsider

senza possibilità di remissione. In effetti il rebetico

potrebbe essere per l'Europa quello che il blues è

(stato) per gli USA... No?

Per la Grecia lo è certamente. Il rebetico nasce

dall'esilio delle popolazioni greche che abitavano la

costa turca. I greci di Smirne persero tutto e si ritrovarono a vivere in una terra che non li desiderava e l'unica

cosa che riuscirono a portare con loro fu la musica di

un altro continente. Nel rebetico c'è nostalgia, disperazione, senso di perdita, persecuzione, sensualità, droga

e carcerazione, come nel blues e come nel blues c'è un

contenuto musicale alieno che ha finito per colonizzare la musica del paese ospite. La discendente attuale

del rebetico, la neo kyma, è una forma musicale molto

interessante nel suo integrare presente e tradizione e

andrebbe seguita con più attenzione di quanto non

16

succeda. In effetti è una delle poche forme di popular

music moderne completamente autonome esistenti in

Europa.

C'è un elemento psichedelico che non demorde,

anch'esso però terrigno, verrebbe da dire mediterraneo. Che pure innesca legami intensi col fare

musica angloamericano. Il risultato è a mio parere

apprezzabilissimo, è come trovare una base comune da premesse diverse, dribblando la tipica sudditanza del nostro rock. Sei d'accordo?

Assolutamente sì. La sudditanza del nostro rock mi

sembra un problema sottovalutato, quando non affrontato nella maniera più sbagliata. Mi lasciano perplesso

le recensioni che dicono "questo è un disco italiano, ma

sembra americano o inglese al 100%". In genere, lingua

a parte, vuol dire che si tratta di musica totalmente assimilabile e assolutamente indistinguibile dall'ultima

moda arrivata da oltremanica o oltreoceano. Mi viene

da pensare: e allora? Come può essere questa una cosa

buona? Come può essere buono che non trapeli nulla della vera personalità delle persone che hanno fatto questo disco? Che questa musica non appartenga

a nessun luogo e a nessuna cultura se non ai cascami

della globalizzazione e del consumismo? Che questi

musicisti si siano talmente immedesimati nei panni di

qualcun altro da risultare personalmente invisibili? Mi

sembra che tutto ciò superi i confini del rock per entrare in quelli della pantomima, genere rispettabile e pure

impegnativo, ma che non m'interessa.

Sei molto presente su Facebook, hai un considerevole numero di amici (quanti?). Al di là delle ovvie

e per certi versi inevitabili ragioni di carattere promozionale, pensi che ci sia un rapporto più profondo

tra le tue attività artistiche e quelle di "social networking"? Ovvero: non hai la sensazione che i codici del

web stiano rendendo il "momento" promozionale in

qualche modo complementare a quello artistico?

Ho 4477 amici su Facebook in questo momento e

300 richieste in attesa. Ho il terrore di arrivare a 5000

che è il limite. A me piace il fatto che possa prendere un

pezzo inedito che ho sull'hard disc e in un click metterlo a disposizione di migliaia di persone. Ho reso disponibili i miei vecchi album e ho invitato i miei contatti a

scaricarli e i blog a condividere i link e ho avuto 2000

download finora. Questa cosa non rende nulla (costa

pure qualche euro in realtà), ma mi piace tantissimo,

del resto faccio musica perché venga ascoltata il più

possibile e quindi penso che il momento della condivisione sia importante quanto se non di più di quello

della creazione. E poi ho conosciuto la mia innamorata

grazie a Facebook.

17

Tune-In

Deerhunter

—Prove da rock star—

Testo: Marco Boscolo

18

Bradford Cox dentro e fuori i Deerhunter,

una figura essenziale per il pop anni zero

N

el mondo del rock esistono topoi che a volte si

avvicinano pericolosamente ai luoghi comuni,

perdendo qualsiasi sfumatura leggendaria, mitologica o – semplicemente – di coolness per trasformarsi in

parodie, spesso involontarie (e quindi più gravi) della

figura dell'indie-rocker. Per fare un esempio, un conto

è l'estetica da slacker o da nerd che ha fatto la fortuna

di molti gruppi e musicisti, capaci di prendersi in giro

e prendere in giro con l'arma dell'ironia, spesso accompagnata da canzoni di ottima fattura come nel caso

dei redivivi Pavement. Altra cosa è, invece, continuare

a prendersi sul serio quando si è persa qualsiasi credibilità, quando il proprio mondo di riferimenti culturali

è diventato un teatrino di plastica nemmeno più così

luccicante. Guardando solo in casa, basti ricordare due

nomi e si capisce a cosa ci si riferisce: Vasco Rossi e

Luciano Ligabue.

Anche per Bradford Cox c'era questo rischio, per lui

nato nell'America che potremmo definire di provincia

(Atlanta, Georgia) e cresciuto in una famiglia non propriamente coesa. Affetto dalla sindrome di Marfan, una

rara condizione genetica ereditaria che oltre a presentare rischi gravi per la salute, fa allungare a dismisura

arti e dita di mani e piedi (e sembra aver affetto, tra gli

altri, personaggi storici come Charles de Gaulle e Abraham Lincoln, Niccolò Paganini e Sergei Rachmaninov,

oltre a Joey Ramone), Bradford Cox non deve avere

avuto un'infanzia e un'adolescenza particolarmente

semplici, soprattutto perché conditi da un dubbio gusto per l'abbigliamento di Cobainiana memoria. La sua

eccessiva magrezza è spesso stata confusa per anoressia (o forse c'è stato davvero anche qualche disturbo

alimentare?) e la sua vita è stata segnata da un karaoke

scovato in un sottoscala di casa. Insomma, c'erano tutti

gli ingredienti per una classica mitologia americana da

underground indie, invece Bradford se ne frega un po'

di tutto e si concentra sui suoi esperimenti sull'Atlas

Sound (il nome della marca che aveva prodotto il karaoke) che saranno la base della sua inclinazione musicale.

Comincia così l'avventura sonora di Cox, con i Deerhunter ancora lì da venire e un progetto solista già

pensato e immaginato nella propria cameretta. Ma è

con altri quattro amici, anche loro figli della stessa marginale Atlanta che si ficca in garage, calcando l'eterna

storia di sogni del rock: suonare, incidere un disco,

andare in tour per il mondo. Una storia che potrebbe

essere stata scritta nel 1965 o nel 1980, e invece è del

2001. La formula di quel consesso di “cacciatori di cervi” è una mutevole variazione di garage-indie-pop con

forti inserti shoegaze e qualche accenno d'ambient, un

tocco che diverrà via via più importante nel corso della

vicenda Deerhunter.

Il disco di debutto, omonimo o noto anche con il

titolo di Turn It Up, Faggot, arriva quattro anni più tardi per la piccola Stickfigure. Le chitarre possenti fanno

pensare a un misto di Dinosaur Jr. e Jesus & Mary

Chain adagiato su una ritmica robotica, forse figlia di

quel giocare di Cox con le macchine fin dalla più tenera età. Due sono i santini che si sentono pervadere

molti anfratti di questi primi Deerhunter: uno è Mark

E. Smith, l'altro il sound abrasivo anni '80 dei Gang of

Four. Dopo la pubblicazione dell'esordio la leggenda

entra davvero nel suo vivo. Pare che sia stata Karen

O degli Yeah Yeah Yeahs a vedere dal vivo la band

all'epoca e a descrivere il live set come “un'esperienza

religiosa”. Scintilla d'amore musicale scaturita al primo

impatto e il nome dei Deerhunter arriva alle orecchie

giuste, facendoli andare in tour con i Liars e vedendosi

spalancate le porte della Kranky.

Ma il periodo che separa l'episodio dall'uscita di

Cryptograms nel 2007 non è facile per la band, che

registra una parte del disco già nel 2005, con le session rovinate da problemi tecnici e psicologici (attacchi di panico compresi). La prima parte del disco viene

quindi registrata nuovamente nello studio che li aveva

ospitati per il primo disco e le cose sembrano andare

meglio. Per la seconda metà entrano in studio qualche

mese dopo e finalmente il disco viene alla luce all'inizio

del 2007 e fa mostra di sé nei negozi di tutto il mondo. L'impatto sugli addetti ai lavori, soprattutto dall'altra parte dell'Atlantico, è molto positivo, nonostante

la doppia registrazione abbia fatto dare alle stampe

un disco non del tutto omogeneo e sostanzialmente

diviso praticamente in due parti (essendo lo spartiacque Red Ink). Più garage e spigolosa la prima, sebbene

19

aperta da una traccia intrisa di ambient, più melodica la

seconda, che sembra raccontare un equilibrio cercato

e finalmente trovato. Cryptograms non è in realtà quel

gran capolavoro che ci voleva far credere Pitchfork, ma

due cose sono innegabili. La prima è che Bradford Cox

e soci sono una delle realtà più interessanti a emergere a metà del decennio, in quel periodo di post-tutto

che sembra non trovare più quadrature del cerchio. I

Deerhunter si sollevano sopra la media grazie a una

capacità di creare atmosfere fuori dal comune, mandando a memoria la lezione di Ride e Slowdive, inbastardendola con il garage e la psichedelia, sporcandola

di krautrock e aggiornando lo iato wave. La seconda

è che nonostante tutte le ingenuità e qualche caduta,

il disco fa pensare che quella dei Deerhunter sia una

storia solo appena accennata.

E così è, a partire da un 2008 denso di buona musica firmata Bradford Cox. La prima tappa è l'esordio

ufficiale del progetto Atlas Sound, quello iniziato sul

piccolo apparecchio domestico per il karaoke. Let The

Blind Lead Those Who Can See But Cannot Feel, definito ambient punk dal suo ideatore, è una summa pop

fortemente sì screziata di ambient, ma dal sapore decisamente shoegaze. Rispetto alla band maggiore, qui

Cox preferisce rallentare i ritmi e lasciare che la musica

stessa trasogni in liquidi feedback, prendendo a prestito atmosfere da Sigur Rós e Postal Service, ma sempre riuscendo a conferire al tutto una connotazione

poppeggiante. Ecco allora che i drone non allontanano

i meno abituati a certe sonorità più underground, ma

servono a introdurli a paesaggi sonori atmosferici capaci di far viaggiare lontano. O forse vicinissimo, dentro di sé.

Qualche mese più tardi arriva il secondo episodio

adulto a sigla Deerhunter. In Microcastle le alchimie

sonore della band sono messe a fuoco come mai prima

di allora, in equilibrio delicato che sembra costantemente sull'orlo di scivolare verso la wave o l'ambient di

krankyana fattura, ma riuscendo quasi sempre a mantenere la barra dritta per una dozzina di tracce che entrano in molte classifiche di fine anno. Rispetto al passato,

l'attitudine pop ha vinto, regalando canzoni facilmente fruibili, infarciti di pastelli acidi e qualche tocco 4AD

che letto in prospettiva sembra una premonizione. Il

definitivo approdo a un pop più ampio è sancito dal

singolo Never Stops, una sorta di aggiornamento 2.0

del Darklands dei fratelli William e Jim Reid, mentre nella titletrack fanno capolino echi surf da revival

Sixties di fine duemila e non mancano gli irremovibili

riferimenti a Ride e Slowdive. In Microcastle le citazioni ambient, psichedeliche, garage, wave, punk, post,

20

kraut e quant'altro sono sostenute dalla felicità della

vena compositiva di Cox e compagni che sembrano

riuscire a interpretare un decennio di totale assenza di

riferimenti definiti frullando tutto in una pietra filosofale dell'indie attuale che sa di miracoloso e ha il pregio

di suonare personale in ogni sua incarnazione.

Quando nel 2009 dà alle stampe la seconda opera

a nome Atlas Sound, oramai Bradford Cox è una stella

del firmamento indie e i suoi Deerhunter sono pronti

per un salto definitivo nell'empireo. La loro storia assomiglia a quella dei canadesi Arcade Fire, band di

provincia che dall'indie sembrano in grado di approdare a palchi mainstream senza perdere in coerenza e

personalità. Nel frattempo l'allampanato cross-dresser

di Atlanta mette insieme un pungo di canzoni da nuggets-delia che vanno a comporre Logos: un lavoro retrò, raffinato e impalpabile come organza nera.

In un'intervista rilasciata a Pitchfork in quel periodo, Cox dichiara che laddove le canzoni del primo Atlas Sound erano essenzialmente una cosa da laptop e

cameretta e “davvero introverse”, quelle finite su Logos

sono invece frutto di collaborazioni e di una maggior

apertura verso l'altro. L'atmosfera di condivisione si

percepisce dalle ospitate, dal mezzo furto Panda Bear

/ Animal Collective di Walkabout a Laetitia Sadier

che tinge di Stereolab una Quick Canal altrimenti interamente shoegaze, fino al violino di Sasha Vine dei

Sian Alice Group in Attic Lights: Cox sembra quasi un

vampiro, capace di succhiare ogni buona idea dall'ambiente che lo circonda, ma sempre restituendola in

qualcosa che suona al cento per cento come suo. Il

secondo disco solista di Cox segna anche il passaggio

dalla Kranky alla 4AD, a completamento di un'evoluzione già parzialmente segnalatasi con Microcastle.

Come scrivevamo all'epoca dell'uscita del disco, Cox

preferisce addentrarsi in una forma impalpabile di pop,

quasi una sublimazione di una memoria sonora collettiva che lo rende potenzialmente il demiurgo di una

generazione di musicisti indie pop.

Il passo successivo, anch'esso uscito per 4AD è il

recente Halcyon Digest, probabilmente l'album più

matura a sigla Deerhunter, ma anche il disco più solido sotto il profilo delle canzoni tra quelli su cui Bradford Cox ha messo la firma. Più ancora che nel passato,

però, è fondamentale l'apporto del sodale si sempre,

quel Lockett Pundt che divide con Cox la stanza in

tour, l'affitto, le scelte musicali e che con la sua chitarra

elettrica ha determinato sin qui molte delle atmosfere

dark e ambient di tutta vicenda musicale dell'amico.

Si vedano le citazioni byrdsiane di Memory Boy o le reminiscenze di altri georgiani come i R.E.M. in Revival,

ma anche la capacità di prendere un attacco tipicamente Arcade Fire e springsteeniano (Desire Lines) e

trasformarlo progressivamente in qualcosa di diverso,

personale e retro-modernista. Anche qui è innegabile

l'amore di Cox per The Jesus & Mary Chain e per le

loro terre oscure che pervadono tutte le composizioni come fossero uno spirito che dal passato continua a

bussare alle porte dell'immaginario musicale dell'indie

contemporaneo. Quando gli spazi si dilatano e si amplificano l'inclinazione 4AD del disco, esce anche tutto

il potenziale dream pop della band.

La grande capacità di Cox e soci è far apparire tutto questo come semplice, naturale, quando in realtà si

tratta del frutto di un percorso lungo, che ha le sue radici nella cameretta di Atlanta, ma che adesso ha i muscoli e lo spessore per essere lanciato non solo all'interno del ristretto mondo dell'indie, ma per conquistare

anche palchi più visibili, come se il processo di maturazione della band sia stato quello della psicanalisi di un

mondo per poi poterlo piegare alle proprie atmosfere

e visioni.

21

Sufjan stevens

—All Along The Watchtower—

Drop Out

Uno sguardo alla carriera di Sufjan

Stevens, ovvero un tentativo di

decifrare e ridefinire il ruolo del

cantautore. Scampato, forse, al giro

di ruota degli anni zero.

Testo: Stefano Solventi

22

23

"La disgregazione, e quindi l'incertezza, è propria di quest'epoca. Nulla poggia su

una solida base e su una fede dura. Si vive per il domani, perché il posdomani è dubbio. Tuttto è sdrucciolevole e pericoloso sul nostro cammino. Il ghiaccio che ancora

ci sostiene è diventato così sottile e noi tutti sentiamo il caldo soffio del vento del

disgelo: qui dove noi camminiamo, fra poco più nessuno potrà camminare." (F. W.

Nietzsche)

Fare il cantautore all'alba degli anni zero non è una prospettiva semplice. Anzi. Nasconde svolte e insidie tutte da esplorare. Se sei un debuttante,

è un po' come pescare la paperella fortunata: ti affidi alla buona mira, provi a sbirciare, ma è la fortuna che rimette i conti. Ecco: ci chiediamo oggi,

dopo un primo scorcio di carriera che convenzionalmente abbraccia una

decade - ovvero questo decennio critico e formidabile che ancora dobbiamo finire di decifrare - com'è andata la pesca per Sufjan Stevens. Non lo

avremmo fatto, forse, se le ultime recenti prove discografiche (l'ep All Delighted People e l'album The Age Of Adz, usciti a stretto giro di posta nel

ventre caldo del 2010) non avessero suggerito una sorta di resa dei conti,

un raccolto, una disamina. La chiusura di un ciclo che, a partire dall'attitudine già espansa di Sufjan, mira ad un orizzonte sempre più affollato, caotico,

imprevedibile.

C'è insomma la sensazione che Mr. Stevens con questi ultimi lavori abbia

voluto marcare un segno forte rispetto al senso del suo percorso espressivo, maturato infine come sguardo sulla contemporaneità, oltre gli argini di

un repertorio che da sempre, ad onor del vero, ha coltivato aperture che ne

scompaginavano qualsivoglia solco personalistico. Con risultati non sempre straordinari, talvolta neanche convincenti, come è del resto normale da

parte di chi si prende il rischio di esplorare, di esplorarsi. Inseguendo nel

farlo frequenze anche improbabili, augurandosi di azzeccare la rivelazione

come una sintonia improvvisa, come un segreto geografico e sentimentale.

Canzoni quindi come uno scherzo del destino, lo struggente collasso della

cultura nella memoria, della società nella cronaca, del sogno nel racconto.

Un

destino nel nome

Sufjan Stevens: cognome standard che più standard non si può, nome esotico causato dall'infatuazione (passeggera) dei genitori per la comunità

sincretistica islamico-cristiana dei Subud, il cui capo spirituale suggerì loro

di ispirarsi alla figura di Abu Sufyan - figura cardine dell'Islam primigenio per battezzare il nascituro (per la cronaca, Sufjan significa: "viene con una

spada"). Oggi che possiamo individuare nella polarizzazione e globalizzazione dello scontro tra modello liberista (o occidentale tout court) e neointegralismi islamici uno degli argomenti portanti di questo primo scorcio

di millennio, determinando uno stato di tensione permanente tra posizioni ideologiche sempre più distorte, è lecito vedere in quell'accostamento

anagrafico il marchio di una predestinazione: allo sguardo mai meno che

duplice, alla inevitabile ricomposizione di ogni conflitto in una "crisi" che ti

porti addosso come un altro strato di pelle. Nella sua musica, fin dai primi

lavori, accade una specie di lotta subliminale tra domini formali estranei

ma sovrapponibili, tra la dimensione tradizionale sedimentata in manufatto pop e l'elemento esotico/alieno, tra le istanze indie-folk e le trame sintetiche, tra la definizione di un solco espressivo ed il suo scompaginarsi in

dieci, cento, mille rivoli.

24

25

Nato a Detroit il 1 luglio del 1975, Sufjan si spostò ancora bambino a

Petoskey, 6000 anime adagiate sulla sponda nord est del Lago Michigan,

dove frequenta prima la Harbor Light Christian School e quindi la rinomata

Interlochen Arts Academy, abbozzando un percorso formativo senza indugi che lo vedrà poi studente del prestigioso Hope College di Holland, istituto privato di belle arti. E' in questo scenario che compose e incise A Sun

Came. Già in possesso di una buona pratica con una pletora di strumenti

quali banjo, pianoforte, chitarra, oboe e batteria, da qualche tempo - metà

anni novanta - aveva allestito un'etichetta - la Ashtmatic Kitty Records - e

messo in piedi una folk band, i Marzuki (dal nome di suo fratello, maratoneta professionista), che vedeva nel ruolo di chitarrista e cantante la brava

Shannon Stephens. Nello stesso periodo Sufjan iniziò a collaborare con

la Danielson Famile, band del New Jersey capitanata da Daniel Smith e

dedita ad una interessante contaminazione tra pop alternativo e gospel,

tra arguzie freak e misticismo bucolico. Entrambe le situazioni vedevano

già il Nostro alle prese con un'idea di spiritualità composita e informale,

annidata nelle manifestazioni pop del quotidiano, il cui portato di meraviglia è solo dissimulato - e non estinto - dalla sua banalizzazione. In altre

parole, è il caso di sottolineare, sembra che l'avventura sonora di Stevens

inizi come un tentativo di recuperare la meraviglia pop malgrado la sua

banalizzazione.

Esaurita l'esperienza Marzuki, era dunque tempo di avventura solista: al

già citato A Sun Came (Asthmatic Kitty Records, 6.5/10), segue pochi mesi

dopo Enjoy Your Rabbit (Asthmatic Kitty Records, 6.8/10). Il primo venne

inciso ad Holland, il secondo a New York, dove Sufjan si recò per seguire

un master di scrittura creativa alla New School for Social Research. Tra i

due lavori passa un intero universo espressivo. A Sun Came è un autentico

zibaldone lo-fi con escursioni esotiche, è il benedetto eccesso di vita di uno

studente con fregole etniche ma pur sempre cresciuto ascoltando Beck,

Sebadoh e Pavement con qualche deviazione più marcatamente psych

dalla fibra anche sixties. Un album in cui le intenzioni eccedono i risultati, a

partire dal numero dei pezzi (ventuno), però non privo di ottime intuizioni

e già una certa personalità.

La scaletta di Enjoy Your Rabbit mette invece in fila quattrodici pezzi

sintetici dedicati ai dodici segni zodiacali cinesi, al cui bestiario si aggiungono un gatto asmatico e un non meglio precisato "Nostro Signore". Un

po' Matmos e un po' Oval, con un estro post che ricorda dei Gastr Del

Sol giocosi o una preveggenza degli imminenti The Books, la calligrafia

digitale di Sufjan dimostra una disinvoltura stupefacente, si disimpegna in

un immaginario da ludoteca di marzapane, carte da parati manga e squarci

di vaporoso misticismo. Se pure è plausibile interpretarlo come esercizio

di stile o divertissement, è a suo modo un punto di non ritorno. Assieme al

predecessore segna gli estremi di un ventaglio stilistico che aveva appena

iniziato a svolgersi. Ad indagarsi.

Car toline

dal centro del mondo

Quelle due prime prove non bastarono a proiettare il nome di Sufjan

Stevens nel giro importante del pop-rock alternativo, ma era solo questione di tempo. Il terzo lavoro Greetings From Michigan, The Great Lake State (Asthmatic Kitty Records, 7.7/10) piovve nel bel mezzo del 2003 con le

stimmate del disco-fenomeno, quello di cui non puoi non parlare. Le note

26

di presentazione lo indicavano come il primo capitolo di un progetto che

avrebbe dovuto prevedere un album per ogni stato dell'Unione, uno per

ogni stellina della bandiera. A partire, ovviamente, dal suolo natio. Molti,

come il sottoscritto, la considerarono una sparata un po' furba e un po'

spaccona, o in alternativa il proclama velleitario di un autore più ruspante

che realista. In pochi, forse nessuno, gli concessero pieno credito. In realtà

non era stato messo a fuoco il vero punto della questione: perché un autore tanto capace e profilico sentiva il bisogno di fornire un pretesto ed un

contesto così forti, per non dire debordanti, alla propria musica? Solo gli

sviluppi futuri avrebbero abbozzato una spiegazione, una specie di risposta.

All'epoca potevamo al più prendere atto di un album straordinariamente ispirato, eclettico, fluviale. E appassionato. Sufjan fa vagare il suo sguardo

27

sulla quotidianità ad altezza d'uomo, spedisce cartoline affettuose che si

rivelano il lato scintillante di una commossa e a tratti cupa elegia del quieto

vivere. La tavolozza dei colori è una sarabanda ammaliante di easy listening

e jazz, intrecci vaudeville e Tin Pan Alley sfumati post-rock, memorie prog

e fregole latine, il folk come una trama che sostiene e avvolge, il gospel la

dissolvenza che stempera i margini. Chitarre e pianoforti, xilofoni e banjo,

fiati e percussioni, il controcanto etereo e dolciastro di Megan Smith della

Danielson Famile: ingredienti dosati con garbo inquieto (Holland, Say Yes!

to M!ch!gan!), con frugale trasporto (Sleeping Bear, Sault Saint Marie, la magnifica Vito's Ordination Song), con incontenibile frenesia (Detroit, Lift Up

Your Weary Head!), come a definire una classicità scossa, la cifra vibrante

di un autore sospeso in una molteplicità di memorie, prospettive e aggetti

poetici.

E' un disco gradevole e toccante, un po' bizzarro e vagamente eccessivo,

che proprio in questo eccedersi nutre una garanzia di autenticità: è la testimonianza del coinvolgimento di Sufjan, interprete dolcemente flemmatico, per la terra che ha rappresentato lo sfondo reale della sua esistenza,

divenuta ormai location sentimentale - virtuale - di un'espressività poliedrica. Il quadro della situazione a quel punto era già chiaro: avevamo a che

fare con un giovane talentuoso dalle attitudini balzane, un genio dispersivo con tante idee ma bizzarre e a tratti imbizzarrite.

Stante questa anomalia, l'uscita a distanza di un anno del quarto album

Seven Swans (Asthmatic Kitty Records, 7.2/10) lasciò oltremodo interdetti,

visto che si trattava di un album "normale". Una raccolta di canzoni folk

asperse psych e condite con un pizzico di elettronica (colta nel solco tra

valvolare e sintetico): nient'altro. L'unica bizzarria, se così la si vuol vedere,

stava nel sogno che avrebbe ispirato lo Stevens, sette cigni indimenticabili

e sconcertanti ai quali l'album - al di là del titolo - era in un certo senso dedicato, anche se non per questo sembra il caso di definirlo un concept. Prodotto da Daniel Smith, è disco dal suono assieme frugale ed etereo, il banjo

ingrediente principale assieme alla voce, sempre più levigata e inquieta, in

cerca di un intimismo tra il mistico ed il malinconico.

Non per questo smetti di avvertire cortocircuiti di passato nel presente,

da una parte le palpitazioni crosbyane di Abraham e dall'altra il collage ciberacustico vagamente Califone di The Devil's Territory, e ancora i languori

seventies nella strumentale Sister o una The Transfiguration che fa rimbalzare particelle melodiche Xtc in un teatrino mutante M.Ward. La tempra

crepuscolare già apprezzata in Michigan trova nuovi notevoli esemplari in

tracce come Size Too Small e We Won't Need Legs To Stand, la voce un tappeto d'ombre su cui germogliano arpeggi che sembrano possedere una felicità segreta. E' disco insomma di quelli che sanciscono statura e maturità.

Paradossalmente anomalo, nella sua sostanziale convenzionalità, rispetto

ad un repertorio precedente (e futuro) ben poco convenzionale. Un futuro

che non ne voleva sapere di attendere.

Lo

tsunami iperpop del ragazzo invisibile

Tempo pochi mesi, anno 2005 ormai, ed ecco arrivare sugli scaffali

Sufjan Stevens Invites You To: Come On Feel The Illinoise (Asthmatic Kitty Records, 8.0/10), seconda tappa del viaggio musicale attraverso gli stati dell'Unione. Il canovaccio ricalca quello del Michigan, un'escursione tra

immaginario e Storia, sogno e miseria, tragedia e memoria, ora frenetico

zibaldone e ora ritratto affettuoso, ironia e lirismo come due frequenze armoniche che s'intrecciano in un accordo talvolta incantevole, talaltra sconcertante (a partire dai titoli, spesso vere e proprie dichiarazioni d'intenti).

Le ventidue tracce, compresi gli intermezzi strumentali, lasciano intendere

una prolificità notevole che diventa sbalorditiva sommando le altre ventu28

29

no di The Avalanche: Outtakes and Extras from the Illinois Album (Asthmatic Kitty Records, 6.8/10), raccolta quest'ultima che a dire il vero probabilmente non avrebbe neanche visto la luce senza i favorevoli riscontri di

critica e vendite di Illinois.

Riscontri meritatissimi per quello che apparve subito come un istant

classic, con la sua capacità di proporre una trama complessa ma avvincente,

il punto di vista che galleggia tra intimità dolorosa e febbrile appartenenza,

toponimi e personaggi (poeti e serial killer, presidenti e jazzisti...) nominati

come un mantra gelatinoso con l'obiettivo preciso di far vibrare il cuore

infranto dell'American Dream. A partire da una sensibilità giovane, dall'arguzia fragile di uno studente (o ex studente) che vive il proprio territorio

come una promessa sul punto di tradire, un carosello di segni didascalici ed

esistenze smarrite, un groviglio formidabile di radici sfilacciate nelle quali

malgrado tutto pulsa ancora vita.

La "location" musicale è una forma pop carpita al cantautorato country

e ad una certa coolness cameristica, passando dal folk più pacato alla psych

contagiata vaudeville, dalla rumba al minimalismo con persino qualche innesco power pop, in modo da abbozzare una formula assieme tradizionale

ed eversiva, integrata ed apocalittica. Canzoni come Chicago possiedono

enfasi Paul Simon stemperata in un'epica che diverrà tipica Arcade Fire,

Jacksonville è un distillato leggero Neil Young, The Man Of Metropolis Steals

Our Hearts è una mini suite che centrifuga il neo power dei New Pornographers e il bucolico deliquio Polyphonic Spree, The Black Hawk War un

orchestrale discendente da visioni Brian Wilson e Beatles, Out Of Egypt

una fatamorgana seriale tra Stereolab e Gastr Del Sol, mentre John Wayne

Gacy, Jr. sembra proprio la madre di tutte le ballad tenere e crudeli. Sufjan

è dentro e fuori l'alveo conformista, è l'istrione magniloquente e il ragazzo

invisibile della porta accanto, è lo sperimentatore un po' folle, il credente

allibito ed il busker che ti accarezza la malinconia.

Nel caso di Illinois parliamo di capolavoro anche perché definisce, probabilmente in termini assoluti, il ruolo e la funzione di Stevens cantautore:

un'intelligenza polimorfa e disallineata come testimone dello tsunami semantico e culturale contemporaneo, dell'implosione sincretistica (e relativistica) della spiritualità, della contraddizione permanente tra identità territoriale e accessibilità del mondo. Infine - ma importantissimo - della crisi

dell'idea di Stati Uniti come faro egemonico, una crisi profonda che investe

i macro sistemi economico/militari ed il microcosmo morale del cittadino,

scuotendo fino nell'intimo le basi stesse dell'esistenza civile e individuale.

Ecco spiegata quella specie di rassegna del DNA storico/culturale statunitense, la rievocazione di un Frank Lloyd Wright e del killer John Wayne Gacy

Jr, dell'icona pop Superman (che la DC Comics gli contesterà per la copertina dell'album) e di Abraham Lincoln, senza scordare anonimi protagonisti

del quotidiano come i lavoratori della Rock River Valley.

C risi

mistiche ,

A pocalissi

spettacolari

Come intimorito da tanta impresa e dal conseguente successo di pubblico e critica, Sufjan vivrà negli anni successivi una fase di crisi creativa.

L'uscita di Song For Christmas (Asthmatic Kitty Records, 7.2/10) nel 2006

non deve ingannare: trattasi della raccolta di ben cinque album dedicati al

tema del Natale a partire dal 2001, in sostanza una collezione di cover (da

Silent Night a O Come O Come Emmanuel) e inediti a tema per un totale di

30

42 pezzi in una confezione deliziosamente ipertrofica (stickers, illustrazioni,

piccoli racconti scritti dallo stesso Sufjan, video e persino un saggio natalizio ad opera dello scrittore Rick Moody. Un'operazione un po' alla Phil

Spector in nuce, una chicca per fan ma anche il necessario complemento

dell'aspetto traditional-kitch - con aspersioni mistiche - del Nostro, la cui

meditazione sul lato spirituale del pop è più sostanza che forma, vera e

propria bussola poetica.

Tuttavia, per i successivi tre anni non si sentirà parlare di Sufjan Stevens

se non in occasione di qualche collaborazione di sponda (con la Danielson

Familie, Rosie Thomas, The National e DM Stith tra gli altri) e per certe

dichiarazioni concernenti la crisi d'ispirazione che lo avrebbe colto. Occorre

attendere il 2009 per un nuovo album a suo nome, e si tratterà di un lavoro

svolto su commissione per la Brooklyn Academy of Music. The BQE (Asthmatic Kitty Records, 6.0/10) è una faccenda di pop orchestrale che travalica

se stessa, un esercizio di stile che cade nel pacchiano giusto un attimo prima di affascinare, un po' il nipotino ironico e arty di Atom Heart Mother.

Possibile vederlo come un pretesto per tornare a fare musica, perché forse

senza un pretesto così pervadente sarebbe stato impossibile, e comunque

pur sempre tentando di battere nuove strade, qualcosa di molto diverso,

che segnasse uno strappo da Illinois. Ma Sufjan è chiaramente fuori contesto, gioca con gli elementi di un gioco più grande di lui, azzeccando tuttavia una chiave creativa quasi goliardica che non spiace. Da qui al presente

è quasi un attimo.

L'ispirazione lo coglie di nuovo di lì a poco, tanto che il 2010 vedrà due

uscite del Nostro: quel All Delighted People EP (Asthmatic Kitty Records,

7.4/10) che in realtà copre un'ora di musica per otto tracce a rotta di collo in

un immaginario seventies condito di sostanze psicotrope, tremori esistenzial/sentimentali, incenso e timor d'apocalisse; infine l'ipertrofico The Age

Of Adz (Asthmatic Kitty Records, 7.4/10), praticamente un frullato generoso del Sufjan Stevens passato e presente con qualche soncertante prospettiva di futuro. Entrambi i lavori sembrano suggellare quel senso di missione

cantautorale che già abbiamo delineato, ovvero adeguata alle istanze del

decennio che va a concudersi. Anni (zero) che hanno messo il musicista

con le spalle al muro, hanno squadernato tutti i trucchi, determinando un

disincanto totale ma anche un ventaglio formidabile di possibilità.

Sufjan Stevens fa di se stesso un cantautore onnicomprensivo, pratica

una versatilità incontenibile (stilistica e poetica) perché - suggerisce - non

gli è possibile fare altrimenti. E' il testimone di un'epoca, della sua abbondanza tragica e sterile, dell'accalcarsi di segni come scorie di una comunicazione in cortocircuito, dell'intersecarsi slevaggio di testimonianze e

progetti. Un'epoca incapace di un discorso lineare, condannata alla logica

della rete in ogni aspetto del suo procedere. E' questa insomma l'epoca

della grande alluvione, ed il cantautore è una torre di guardia tra i flutti.

Si aggrappa al suolo (alla propria terra) con la foza disperata della sensibilità, a quel che resta della fede e dell'amore per il passato (la Storia),

all'ironia perché la battaglia si gioca pur sempre in una dimensione che

non fa morti né feriti (non tangibili, almeno). Ma non può fare a meno di

venire scosso e spazzato dalla corrente. In un certo senso lo desidera, perché vi riconosce il proprio destino. Ed è uno spettacolo (nuovamente) meraviglioso.

31

Napoli

caput

mundi

—Weltraum,

A Spirale,

Zero Centigrade—

Drop Out

C

Tre rizomatiche figure dell'avant tra

interconnessioni, pars destruens e

Napoli, tangente invisibile.

Testo: Salvatore Borrelli

32

ittà scissionista, Napoli. Caotica, affamata, zeppa di contraddizioni

al punto da essere essa stessa sinfonia noise, psicotropi geografica.

Napoli non è metropoli, quanto grumo di vicoli, stradine, cunicoli differenziati con ognuno una sua musica interna: quella delle sovvenzioni

spropositate per Piedigrotta, le suburbane Piazza Mercato, Forcella, Sanità, con le feste di piazza per banditi locali su banchetti neo-neomelodici,

fino alle inaccessibili sfilate di posillipini del Teatro Sancarlo, avamposto

e ultima rappresentazione del baronato monarchico.

Napoli è tutta riversa nelle sue antichissime distinzioni vassallatiche

tra zona alta e zona bassa. Città parassitaria divisa tra San Gennaro, Pulcinella e pizzerie che spuntano come funghi. Luciano Cilio, ed erano gli

33