1

Quando migrano le donne: riflessioni su donne, cultura, trasformazioni sociali nel contesto delle migrazioni attuali. Pordenone 06 luglio 2007

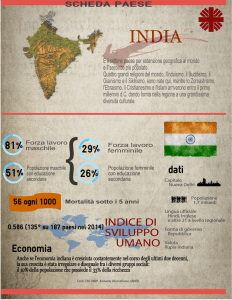

Dr.ssa Paola Tessitori Parlare di donne nelle migrazioni non è mai facile perché non è facile parlare delle donne, del loro ruolo individuale e sociale, della loro presenza e azione nella/per la società. È un tema complesso, ulteriormente complesso se esaminato dalla prospettiva delle migrazioni, ovvero da un punto di osservazione a sua volta estremamente complesso, sfaccettato, articolato e dinamico. Molte descrizioni giornalistiche o sociologiche sui fenomeni migratori hanno accreditato o accreditano l’idea che una caratteristica di novità di questo "fenomeno" sia proprio la presenza di donne, in particolare di donne sole, di donne primo migranti, di donne volutamente migranti. In realtà, le migrazioni di donne sono sempre esistite e ed hanno avuto anche dimensioni di massa: pensiamo alle balie che dalle zone montane o pedemontane del Friuli che per secoli hanno emigrato verso le grandi città ‐ Milano, Roma, Venezia (città quest’ultima che alle balie furlane aveva dedicato il nome di una calle, appunto la calle delle furlane). O, ancora, negli anni ’50 e ’60 del ‘900, interi treni di ragazze di varie province italiane (provenienti soprattutto dalle zone rurali più povere) partirono da Milano per le industrie tessili francesi, per altre fabbriche svizzere, belghe e poi tedesche. Molte famiglie di questa regione hanno al loro interno storie di donne migranti e molte sono anche le donne partite per altri Paesi e ritornate in età avanzata molto meno frequentemente dei colleghi maschi. Allo stesso tempo, però, molti uomini emigrati da questa regione vi sono poi tornati portando con sé una moglie straniera (e/o dei figli/e nati/e all’estero), la cui presenza rimane ancora poco studiata e da sempre poco rilevata e valutata. Negli anni ’70 il cambiamento nelle dinamiche migratorie internazionali e nazionali (si potrebbe dire “L’inizio delle migrazioni contemporanee”) è scandito dall’arrivo proprio di donne, provenienti soprattutto da Etiopia, Somalia, Capoverde, Filippine e America Latina. Sono persone che silenziosamente, invisibilmente, arrivano nelle case soprattutto della borghesia delle grandi città e sostituiscono con il loro lavoro donne che, al contrario, escono da quelle stesse case in virtù di una parità in quegli anni fortemente ricercata e conquistata forse più dal punto di vista dei diritti formali e un po’ meno dal punto di vista sostanziale e di effettive opportunità. Questa dinamica di entrata/uscita dalle case, di sostituzioni dentro e fuori la casa (anche il lavoro esterno delle donne è stato, per molti aspetti, una sostituzione nel mercato del lavoro e di ruoli lavorativi) è oggi al centro di molti studi poiché appare evidente come gli stili di vita “dell’Occidente” (inteso come insieme dei Paesi a sviluppo avanzato) siano resi possibili e mantenuti anche in forza di un trasferimento su scala globale delle funzioni associate al ruolo tradizionale della donna. Le donne occidentali (o dei PSA) acquistano indipendenza economica e migliorano le condizioni di vita attraverso il lavoro extrafamiliare; la donne straniere (o dei PVS) per perseguire questi stessi scopi di indipendenza economica e miglioramento di condizioni di vita, lasciano il loro Paese e finiscono per 2

ricoprire quei ruoli e svolgere quelle attività dentro le mura domestiche che le donne a medio e alto reddito dei Paesi ricchi hanno lasciato. Questo schema appare tanto più importante in un contesto quale quello italiano che sconta fortemente i limiti di un welfare che soprattutto negli ultimi anni ha dato risposte molto limitate ai bisogni delle famiglie e delle donne che lavorano e che oggi versa in uno stato di forte crisi. Crisi nella quale la presenza di donne immigrate ha permesso di trovare soluzioni private ed individuali ai bisogni degli anziani, dei malati, dei disabili, ma che proprio in virtù di questa presenza viene affrontata dai decisori politici in modi del tutto inadeguati e forse impropri. *** Questa caratterizzazione così legata alla casa ha dato il tono, sin dall’inizio, sia alle letture dei processi migratori e delle politiche da attuare, sia alla qualità dell’accoglienza, dell’inserimento, dell’integrazione ‐ creando non poche sacche di disparità e discriminazione nei confronti delle donne. Ancora oggi, a processi migratori ormai consolidati e strutturali per le società dei paesi a sviluppo avanzato, le donne migranti scontano un rischio di maggiori difficoltà rispetto agli uomini migranti anche in virtù di quella via quasi obbligata di inserimento lavorativo rappresentata dal lavoro domestico. Il destino quasi obbligato a questa attività, così dequalificata e poco valorizzata com’è nella nostra società, si è infatti intrecciato con la convinzione (razzista o semplicemente maturata dalla non conoscenza) di una sorta di “subordinazione organica” delle donne migranti, dovuta a fattori di natura culturale, religiosa, tradizionale pre‐esistenti alla migrazione ed ha contribuito a generare ed alimentare un’immagine femminile fortemente ridotta e riduttiva. È sostanzialmente l’immagine della donna migrante come soggetto debole, dalla volontà totalmente appiattita su quella del proprio marito o padre o fratello, tutti comunque espressione di contesti culturali, religiosi e istituzionali diversi nell’accezione di arretrati. Sono donne considerate indiscriminatamente come figlie, madri o mogli di uomini, loro sì, migranti forti, decisori dei percorsi, dei destini e delle mobilità. Sono state viste come scarsamente portatrici di autonomi modelli di mobilità e aspirazioni e su tutto ha prevalso uno sguardo tradizionale sulla loro essenza: non già protagoniste, ma comprimarie, appunto innanzitutto donne di casa – con una forte accentuazione di un loro presunto destino di vittime di questo ruolo tradizionale. A ben guardare, è un rincorrersi di paradossi. La casa è vista come luogo dal quale la donna occidentale deve emanciparsi; nell’emanciparsi, però, lascia necessariamente liberi dei ruoli che vengono affidati a donne migranti, presenze indispensabili non considerate però come donne lavoratrici bensì come “donne di casa” che per bisogno vengono a sostituire la donna italiana in un ruolo che non rappresenta più un valore. Nella casa alcune donne emancipate in quanto lavoratrici “al di fuori” e dunque in possesso dei redditi adeguati, esercitano un potere su altre donne. In altre parole: alcune donne emergono da una propria condizione di discriminazione esercitando poteri discriminatori su altre donne, più deboli perché economicamente dipendenti. A queste ultime, si chiede un muto scambio di ruoli: occupare senza strepito un posto che un’altra donna ha lasciato libero proprio perché emancipata e, allo stesso tempo, fare di questo scambio uno strumento per la realizzazione del progetto migratorio che sta a monte della sostituzione in corso. Il tutto con molta discrezione sociale, perché parlare 3

apertamente di questo subentro desta ancora scandalo sociale, emozione culturale, strumentalizzazione politica – soprattutto in un contesto come il nostro nel quale “parità” non è ancora un valore ben introiettato. Alla colf o l’assistente familiare si chiede inoltre di vendere un modo di essere, di atteggiarsi e di entrare in relazione. Un modo di essere, a ben guardare, che risponde ad una richiesta di prestazioni fondate sull’identità femminile “tradizionale”, sulla presunzione che provenendo da altre culture e da altri contesti le donne migranti siano predisposte positivamente al prendersi cura di persone in situazione di debolezza. Tutto ciò che queste donne sanno fare di più o di altro e tutto ciò che sono oltre questa “identità tradizionale” non interessa, non esiste, non viene preso in considerazione. È per questo che si fa perciò ancora molta fatica a guardare alle donne migranti con uno sguardo libero da pre‐giudizi e pre‐concetti, stentando a riconoscere alla donna migrante soprattutto se sola o apripista della migrazione familiare i motivi importanti della sua migrazione: l’aspirazione all’emancipazione economica, sociale, e politica nell’accezione più completa di emancipazione da ogni subalternità, compresa, ovviamente, quella rispetto all’uomo e alla casa intesa come luogo di costruzione, sofferenza e negazione di identità. In realtà, le donne migranti sono state e sono spesso esattamente l’opposto di questo modello: ma accettare questo, significa accettare tanti elementi e tante conseguenze delle dinamiche migratorie che ancora il contesto locale non è disposto ad accettare. Perché questo modello mette in crisi anche la rappresentazione autoctona della donna, che in realtà è molto meno lineare, molto meno tranquillamente parziariamente accettata di quanto non sembri. Ciò che più è grave è che questa incidenza delle donne in termini di produzione del reddito, costruzione di relazioni, attivazione di dinamiche socio‐culturali è stata a lungo misconosciuta o ignorata anche (e soprattutto) dai decisori delle politiche sociali e occupazionali. Queste ultime, infatti, sono state a lungo indirizzate verso lo stereotipo del maschio solo, giovane, proveniente dall’Africa settentrionale o sub sahariana oppure dall’Est (inteso principalmente come Albania, Romania, Ex Jugoslavia), alla ricerca di lavoro, con probabilmente una famiglia (dunque donna e un numero importante di figli) alle spalle da lui dipendente, in ogni caso, protagonista attivo delle strategie di sopravvivenza dispiegate dal suo contesto familiare, sociale e culturale. A questo soggetto‐stereotipo (che è presente in alcune comunità ma non in tutta “la migrazione” contemporanea) sono state destinate azioni di accoglienza, formazione professionale, opportunità di servizi. Le donne – in questo modello – sono arrivate dopo e comunque al seguito, ricongiunte, da questo soggetto‐stereotipo, nel frattempo rafforzatosi e dunque meno coinvolgibile nelle politiche dei territori. Eppure, a crescere in misura percentualmente significativa nel decennio 1993‐2003 non è stata la presenza maschile bensì quella femminile, delle spose, madri e figlie di migranti ma anche delle donne con autonomo progetto migratorio forte, protagoniste a tutto tondo. Ma è stata una crescita di invisibili sostanziali, più rilevate dal punto di vista dei numeri e delle statistiche della realtà sociale. Presenze non viste perché donne e non viste perché professionalmente collocate in una sfera che la nostra società continua a considerare “fisiologicamente” femminile e per questo invisibile (l’invisibilità della normalità): la sfera del lavoro nelle pareti domestiche. 4

La visibilità maschile, al contrario, è stata molto più rapida, anche perché non protetta da quei circuiti nei quali per quasi vent’anni si sono mosse le donne, arrivate in Italia molto prima dei maschi e costrette a realtà di lavoro fortemente segregate, lontane dalla scena pubblica, impossibilitate o incapaci di porre alcun problema alla rete dei servizi. Semplicemente lavoratrici. Si è perciò parlato di donne dalla tripla invisibilità o, in altra prospettiva, di discriminazione multipla: donne discriminate e rese invisibili perché donne, perché lavoratrici domestiche, perché straniere. Con un’altra palese contraddizione: l’invisibile necessario lavoro di queste donne è divenuto in breve un visibile status symbol per le famiglie datrici di lavoro, in particolare per le donne. Avere la filippina era ed è uno status symbol sbandierato nei salotti bene come il nuovo SUV nero cromato o la vacanza nella Sardegna dei vip. E l’espressione avere la filippina, con tutto ciò che di esplicito ed implicito racchiude in sé, è entrata a far parte del linguaggio comune ben prima dell’invenzione del termine vu cumprà, che scandisce la “scoperta dell’immigrazione (maschile e nera)” da parte della società italiana – termine sul quale si sono comunque scatenati dibattiti, reazioni e prese di posizioni assolutamente inesistenti nel caso dell’espressione “avere la filippina” riferita alle lavoratrici domestiche straniere. Attenzione! Il linguaggio non è un qualcosa di statico ma risponde ed interagisce con il tipo di cultura che l'ha creato e che lo usa; una volta formato, in modo quasi subliminale, imprime il suo standard culturale, facendolo passare come un'ovvietà. Così, ad esempio, è ovvio usare il maschile come genere collettivo perché la lingua italiana prevede che il femminile si usi solo quando ci si riferisce ad un gruppo di tutte donne (basta un solo uomo perché il gruppo torni ad essere declinato al maschile). Allo stesso modo, è diventato ovvio prima associare il lavoro domestico nelle case benestanti alle donne provenienti dalle Filippine ed oggi associare quello di donne ucraine e moldave al cosiddetto “sistema di welfare delle badanti” (badanti! Altro termine‐schiaffo alla dignità umana), senza porsi alcun problema su quanto di sociale, culturale e discriminatorio tale associazioni contengano in sé. È un terreno di intrecci complessi che rappresenta forse una particolarità del discorrere al femminile rispetto a quello maschile ed è significativo che questa complessità parta ed abbia come simbolo un luogo emblematico di tante lotte per l’emancipazione della donna: la casa ed il lavoro nella casa, ambito estremamente concreto e materiale quanto simbolico e metafisico. Al di fuori della casa, continuano a rimanere scarse ed ancor più “non viste” le opportunità di inserimento lavorativo in altri ambiti. Ancora più scarse sono le possibilità di miglioramento professionale diciamo così forte, qualificato, gratificante dal punto di vista remunerativo e professionale. Eppure questi ambiti, generalmente poco qualificati e con i minimi retributivi possibili, per molte donne inizialmente dedite al lavoro domestico e di cura rappresentano comunque un miglioramento della propria condizione personale e professionale, un uscita da una condizione ancora più squalificante. Ma questa considerazione non può mettere la coscienza in pace a nessuno. Una recente indagine condotta dall’Agenzia regionale per il lavoro e la formazione professionale sulle Dinamiche occupazionali dei lavoratori immigrati nel Friuli Venezia Giulia (1) su dati forniti dai Centri per l’Impiego della Regione, rileva che a fine 2006 quasi 4 occupati stranieri ogni 10 sono donne (in linea con l’incidenza registrata nell’occupazione italiana). Tra il 2000 e il 2006 la componente 1

Regione Autonoma FVG - Agenzia regionale per il lavoro e la formazione professionale Le dinamiche occupazionali dei

lavoratori

immigrati

nel

Friuli

Venezia

Giulia,

maggio

http://www.regione.fvg.it/asp/agenziadellavoro/allegati/lavoratori_immigrati.pdf

2007,

consultabile

all’URL:

5

femminile è cresciuta di oltre 7 punti percentuali (dal 30,4% al 37,8%) mentre i rapporti di lavoro sono passati dal 30,8% nel 2000 a quasi il 40% nel 2006 – a dimostrazione però di come e quanto fra le donne straniere incidano in misura più consistente tipologie contrattuali flessibili o attività lavorative a maggior rischio di brevità (2) L’aumento del numero di lavoratori stranieri e dei rapporti di lavoro che li interessano nel periodo 2000‐2006 ha forti connotazioni di genere, perché è trainato in larga misura dal dato relativo alle donne che presentano tassi di incremento quasi doppi rispetto a quelli dell’aggregato maschile (3). Nella distribuzione per province di questa evoluzione, si rileva (4) 2

Ivi, p. 11

3

Ivi, p. 12

4

Ivi, p.13

6

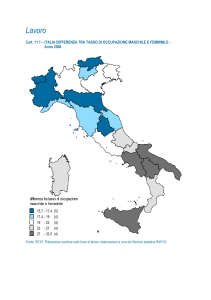

La presenza femminile è così distribuita dal punto di vista dei settori di occupazione (5): Dal punto di vista dell’età degli occupati e occupate stranieri emergono considerazioni importanti se declinate in ottica di genere. A fronte di un dato medio attestato attorno ai 35 anni, alcune nazionalità si caratterizzano per medie sensibilmente più alte: Ucraina, Croazia, Slovenia, Ex Jugoslavia, Filippine, Moldavia. Di nuovo: se per la donna Ucraina l’età media è 44 anni, per il maschio ucraino è 31 anni; così per le donne moldave, dove l’età media è 35 a fronte dei 28,4 anni dei maschi. Di cosa stiamo parlando se non del contesto 5

Ivi, p. 23

7

di provenienza della maggior parte della manodopera femminile presente in Regione – ovvero di quella manodopera occupata nei settori dei lavori di cura, dell’assistenza familiare e dei servizi alle persone? Di cosa se non di donne protagoniste del percorso migratorio, sole nel senso di prive di una figura maschile di accompagnamento o con una famiglia in Patria che dipende dal loro lavoro? Sono donne provenienti soprattutto dall’Est Europa e poi da alcuni Paesi africani e dal latino America; soprattutto Est (inteso come Ucraina e Moldavia, nei settori occupazionali di maggior presenza), ovvero portatrici di progettualità migratorie di medio ‐ breve periodo, che prevedono il rientro in patria nel giro di qualche anno e che dunque pongono la necessità di un diverso approccio alle politiche di integrazione e inclusione sociale? Un altro elemento emerge dalle analisi del territorio: la presenza femminile è scarsa in ambiti più qualificati e professionalizzati, malgrado una loro maggiore formazione scolastica e culturale di base. Ad esempio, poche sono le impiegate in mansioni di segreteria, malgrado le competenze effettivamente possedute ed un plurilinguismo non così diffuso fra le autoctone e che riguarda aree geo‐cultural‐linguistico economiche così interessanti per il nostro sistema produttivo. Decisamente esigui i quadri tecnici, di forte specializzazione e ricerca – malgrado una forte presenza di donne negli atenei regionali e comunque a fronte di una formazione di base posseduta dalle donne migranti mediamente più alta rispetto a quella maschile. Con una curiosità. La presenza di migranti occupati in alti profili tecnici, dirigenziali o intellettuali è poco rilevante dal punto di vista dei numeri regionali (eccezion fatta per la sola zona di Trieste per la presenza dell’area scientifica): si tratta infatti dello 0,1% delle presenze per i dirigenti, 1,3% per le professioni intellettuali e del 2,7% delle professioni ad alto profilo tecnico. Bene, in questi ultimi due contesti la presenza femminile è decisamente maggioritaria rispetto a quella maschile: 68,5% del totale nel caso delle professioni intellettuali e 70,2% in quello dell’alto profilo tecnico. Percentuali così consistenti di presenza femminile le ritroviamo solo nel settore delle vendite e servizi per le famiglie che investe il 17,6% dei lavoratori occupati in Regione e dove la presenza femminile è del 70,2%. Negli altri gruppi professionali, la presenza femminile è di poco sopra il 10% e comunque sempre inferiore a quella maschile; preoccupante è però il 41,2% di componente femminile all’interno del gruppo professionale maggioritario per tutti i lavoratori e le lavoratrici presenti in Regione, quello del “non qualificato”. Ricordiamo, infine, che le donne rappresentano il 35,7% della forza lavoro immigrata occupata in Regione nel 2006‐2007 con una corrispondenza numerica di 13.383 unità su compressive 35.641 – come riassunto nella seguente tabella, tratta sempre dalla citata ricerca dell’Agenzia regionale per il lavoro e la formazione professionale (6): 6

Ivi, p.39

8

La riduzione delle opportunità occupazionali alla sola sfera della casa ha permesso che le donne migranti, proprio perché invisibili ma altamente funzionali, siano forse la parte più accettata dell’universo dei migranti, quella che suscita meno timori e resistenze anche in condizione di clandestinità o irregolarità, quella che sembra o sembrava avere minori difficoltà nella ricerca di un lavoro o di un’abitazione. Ma la contropartita a questa apparente accettazione è stata molto pesante: ai livelli di istruzione, le esperienze professionali pregresse, le competenze, le capacità e le aspirazioni delle donne il sistema ha offerto solo lavoro di cura e di assistenza. Anzi, lavoro da badante, termine introdotto da una legge razzista e che traduce una visione riduttiva e valorizzante del ruolo e del lavoro svolto da queste donne. Prendersi cura di una persona anziana, ammalata o disabile è cosa ben più complessa ed articolata del badare che non implica alcun coinvolgimento emotivo, né professionale, né fatica.. è dolorosamente significativo, ancora una volta, che il linguaggio d’uso quotidiano (ma anche quello istituzionale) abbia immediatamente recepito questo termine, incluse tutte le implicazioni negative e svalorizzanti. Si noti: ancora una volta un termine dequalificante applicato specificamente alla condizione femminile. *** Le conseguenze di questo scenario dalle forti ombre investe direttamente le scelte e le prospettive delle donne immigrate. Poiché il mercato del lavoro domanda e offre solo assistenza ad anziani o malati ed inibisce qualsiasi aspirazione di promozione, molte donne si adattano alla situazione, con una sorta di processo al ribasso nel quale naufragano ambizioni e desideri. E l’uscita da questo adattamento – che di recente la presidente della Commissione pari opportunità della Regione Piemonte, Saida Ahmed Ali, simpaticissima signora somala, ha definito “pavimento di cemento” ‐ risulta molto più faticosa per le donne migranti rispetto ai maschi migranti. Anche perché, laddove riesce, finisce inevitabilmente per incontrarsi e scontrarsi con tutti i limiti oggettivi che esistono ancora oggi ai processi e percorsi di affermazione femminile della società locale. 9

Pensiamo, ad esempio, ai servizi di supporto alla donna che lavora, così critici e insufficienti a far fronte alle effettive necessità; alle problematiche di conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia; alla inesistente rete di supporto alla donna sola con figli che deve lavorare e che è priva di un supporto familiare (condizione, quest’ultima, comune alla grande maggioranza delle donne immigrate, vista la non aperta normativa sul ricongiungimento dei genitori presente in Italia). Pensiamo inoltre alle opportunità di miglioramento professionale, di progressione di carriera, di stabilità – tutti processi già fortemente critici per le donne italiane, decisamente pesantemente problematici per le donne immigrate. Pensiamo, non da ultimo, alla cornice normativa sulla specifica condizione giuridica dello straniero attualmente in vigore, con il suo nesso fra casa – lavoro – permesso che rappresenta un capestro che nel caso delle donne si amplia di sfumature ancora più problematiche. Un esempio. La maggior parte delle presenze femminili è dovuta a ricongiungimento familiare ossia ad un legame marito – moglie che investe anche il diritto di soggiorno della donna, strettamente connesso al soggiorno del marito. Se questo marito si rivela un violento, un protervo, un aguzzino nei confronti della donna, le capacità di reazione di quest’ultima, già piuttosto esigue, si riducono fortemente di fronte alla considerazione “e come faccio con il mio permesso di soggiorno”, dal momento che se manca il ricongiungente il diritto di soggiorno della ricongiunta viene a cadere? Se viene meno il marito (ovvero il motivo per cui si è ottenuta l’autorizzazione ed entrare e soggiornare in Italia) il solo spiraglio che la legge lascia aperto è la possibilità di convertire il titolo di soggiorno da motivi familiari a motivi di lavoro, a patto però di “avere un lavoro” (e non essere alla ricerca di lavoro) e una casa. Un lavoro a tutti i costi. Spesso un’impresa disperata se si esce da una storia di soprusi e di lesione profonda alla propria dignità. Impresa drammatica e quasi impossibile se si hanno dei bambini piccoli (nell’ipotesi in cui questi vengano lasciati alle mamme – cosa che non sempre accade alle donne straniere) e manca una rete di supporto. Condizioni scoraggianti dunque. Ciò nonostante, la grande forza delle donne non impedisce di provarci, di percorrere anche questa strada pur di uscire da una condizione degradante. Sarebbe bello che la legge e le istituzioni si accorgessero di questo e creassero strumenti di maggior supporto e sostegno all’uscita da questa condizione e ai percorsi di ri‐costruzione personale, sociale e di identità di genere. *** È inevitabile chiedersi: la doppia (tripla) discriminazione delle donne migranti (sono donne, sono migranti, sono donne migranti) è un elemento strutturale alla migrazione oppure è direttamente prodotto dal nostro sistema sociale di accoglienza, integrazione o inclusione sociale delle stesse? Sulle donne si riversano tutti gli stereotipi ed i pre‐giudizi di una società nella quale le pari opportunità ed il pieno riconoscimento di tutte le potenzialità delle donne sono valori ancora facilmente messi in discussione e sui quali c’è ancora troppa facile tentazione a transigere. Allo stesso tempo, sulle donne migranti si riversano con maggiore acume e ferocia tutti gli stereotipi connessi ai fenomeni di immigrazione: ignoranza delle dinamiche, delle culture, delle identità di genere; pregiudizi di tipo sociale, culturale o religioso; induzioni massmediatiche o paure artificiosamente costruite e alimentate. 10

Così, ad esempio, la migrazione di giovani donne sole provenienti dall’Est è vista soprattutto come migrazione di vittime di mafie che ne organizzano la tratta e lo sfruttamento, le donne originarie dei paesi islamici sono considerate succubi del "velo" mentre le africane sarebbero schiave dell’infibulazione o delle credenze magiche "selvagge". Tutto questo, ovviamente, senza andare a leggere la realtà delle dinamiche e dei processi. Perfino alcune azioni dispiegate nel nome del rispetto della legge finiscono per corrispondere a questi cliché, andando a colpire le donne nella loro identità di donne. Penso ad esempio al “caso del velo” ad Azzano X – oltretutto episodio emblematico delle complessità di relazioni fra società di destinazione, donne migranti, atteggiamenti e convinzioni nonché delle complesse sfide di relazioni fra diritto e società multiculturale che sono in gioco. Le motivazioni del verbale di contestazione del reato commesso dalla donna multata perché indossava un velo molto coprente in luogo pubblico, sono, in sé, una summa di tutti questi elementi in gioco, laddove vi si legge: “il M.llo di polizia Municipale accerta che nella Piazza Libertà la persona a margine generalizzata ha violato l'art 85 del R.D. 18 giugno 1931, N. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) in quanto compariva mascherata in luogo pubblico ovvero nella pubblica Piazza Libertà. Nell'occasione il trasgressore indossava un velo nero su tutto il capo lasciando scoperti solo gli occhi con gli occhiali con lenti trasparenti bianche”. Ciò che mi interessa non è la questione giuridica in sé (che poi ha avuto un proprio decorso) ma, ancora una volta, il linguaggio usato ‐ pur nella consapevolezza che la presunta asetticità del burocratese può indurre situazioni di questo tipo. La donna ‐ si scrive ‐ “compariva mascherata” (perché non vestita?) ed il riferimento è all’abito indossata dalla donna , che in quanto tale è simbolo della propria identità non solo religiosa ma anche femminile. “Il trasgressore” si scrive ma ci si riferisce ad una donna: evidentemente, non esiste un corrispettivo nella lingua italiana né un sinonimo adatto a rendere femminile il sesso di chi ha commesso il reato contestato. Ben più gravi i cliché discriminatori che si possono ritrovare in altri contesti. Torniamo al mondo del lavoro, questa volta extra‐domestico e notiamo come le opportunità occupazioni offerte alle donne siano di fatto lavori che hanno a che fare con la cura della persona – macrocategoria alla quale si può ascrivere, pur con tutte le debite cautele e precauzioni, anche il sex work che dalla seconda metà degli anni ’90 coinvolge in forme complesse, molto forzate e violente, migliaia di donne migranti (costrette a migrare proprio per soddisfare gli interessi dei gestori di questo mercato). Sono opportunità generalmente poco qualificate – come dimostra il fatto che le donne rappresentano una parte decisamente minoritaria fra coloro che frequentano corsi di qualifica professionale o di apprendistato in Regione (anche in questo caso, ricorro ai dati contenuti in una ricerca promossa dall’Agenzia regionale per il lavoro e la formazione professionale su L’offerta di formazione rivolta ai soggetti stranieri in Friuli Venezia Giulia: anni 2000‐2006 del maggio 2007 e consultabile all’URL: http://www.regione.fvg.it/asp/agenziadellavoro/allegati/WEB.pdf) 11

(7) (8) Di contro, la presenza femminile è maggiore nei percorsi di formazione permanente (9): Ed è andata crescendo nei percorsi di alfabetizzazione/educazione alla cittadinanza, dopo anni di decisa prevalenza maschile (10): 7

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Agenzia regionale per il lavoro e la formazione professionale, L’offerta di

formazione rivolta ai soggetti stranieri in Friuli Venezia Giulia: anni 2000-2006, maggio 2007, p. 29

8

Ivi, p.38

9

10

Ivi, p.35

12

Pensiamo al mondo della famiglia e dei figli. Viviamo in una società segnata dalla denatalità: per incitare alla maternità si pensa a di tutto. Manifesti, messaggi subliminali, assegni di natalità... Diventar madre sembra essere un valore da far tornare di moda, da propagandare, un’aspirazione che le donne dovrebbero tornare a perseguire giacché (guarda caso!) la denatalità è imputata principalmente alla scarsa propensione materna di donne troppo impegnate a pensare alla carriera e non ad una questione di intero sistema sociale, quale essa è. La desalati è oggettivamente un nodo critico di questa società, una prospettiva che alla lunga desta preoccupazione per gli innegabili effetti negativi che comporta. Ma se a diventar madre è una donna immigrata, ecco che la maternità diventa un dis‐valore. Le donne immigrate sono accusate di essere fabbriche di figli, prolificatrici incoscienti del fatto che la modernità (= la nostra società) è controllo delle nascite, maternità consapevole (consapevole innanzitutto del fatto che questa donna‐mamma non è nel suo Paese ma in un altro Paese). Il tutto dimenticando la realtà dei comportamenti, che vedono la donna migrante di prima generazione porsi a metà fra una modo di concepire la maternità legato ai Paesi di origine e quello del Paese di destinazione mentre le migranti di seconda generazione (altro termine fortemente problematico) allinearsi perfettamente ai modelli riproduttivi delle società di destinazione. Il tutto dimenticando ovviamente che i nodi delle politiche della natalità da attuarsi con/verso le donne immigrate sono altri da questi. Così accade per i servizi di cura dei figli. Da anni le politiche sociali per asili nido o scuole materne soffre di carenze dovute alla mancanza di risorse e di adeguati strumenti per perseguire iniziative finalizzate alla messa a disposizione di servizi effettivamente corrispondenti alla complessificazione della domanda proveniente dalle famiglie con mamme che lavorano. Ma da quando alla domanda delle autoctone (alla quale non si riusciva a dar risposta) si è affiancata la domanda proveniente dalle mamme immigrate, allora la causa delle carenze non è stata più individuata nei limiti delle politiche sociali bensì nella presenza di troppi bambini immigrati, con genitori che “pretendono” il posto al nido e lo ottengono perché i loro redditi sono più bassi, i loro figli più numerosi e via dicendo. Ovviamente, senza interrogarsi sul perché questi redditi siano più bassi. Ovviamente senza puntare l’attenzione sul vero nocciolo del problema, ovvero una carenza di sistema non già la presenza di altre donne e bimbi. 13

*** In un quadro così complesso, una spinta forte di cambiamento è venuta dall’associazionismo migrante, pur con i limiti che possiamo rilevare. Oltre a positive azioni di promozione di incontro culturale, di reciproca conoscenza che hanno indotto dei cambiamenti nella società locale (una società che sarebbe decisamente più arretrata se non vi fossero stati gli stimoli provenienti dalle associazioni e dalla partecipazione dei migranti), questo associazionismo, soprattutto se femminile, conduce spesso a sbocchi professionali che intercettano sempre la cura della persona. Penso ad esempio alle imprese di cosiddetto catering multietnico, le attività dei mediazione culturale nelle scuole o in alcuni servizi maggiormente sensibili alla persona o le attività di baby sitting. C’è però da chiedersi quanto questo orientarsi sulla persona non sia prodotto anch’esso dagli sbarramenti posti dal nostro sistema sociale, lavorativo e dei servizi, che ha fatto crescere questi bisogni, lasciando aperto il campo alle possibili risposte. Allo stesso tempo però, questo non deve assolutamente svilire o negare la valenza fortemente positiva e di crescita globale che queste attività hanno avuto non solo sui/sulle beneficiari ma sulla società italiana nel suo complesso. Queste forme di associazionismo, di impresa o di intervento nel sociale hanno avuto il pregio di costringerci a considerare la donna migrante come portatrice di saperi, di competenze, di professionalità, di peculiarità che altrimenti sarebbero rimaste occultate, visibilmente invisibili. *** Da quanto accennato, emerge un quadro molto articolato nel quale occorre ripartire da alcune considerazioni fondamentali per sviluppare politiche antidiscriminatorie e di genere pienamente consapevoli con la presenza delle donne migranti. Non è la stessa cosa emigrare da uomo o da donna. Non sono uguali le motivazioni che spingono alla partenza, non sono uguali le opportunità una volta raggiunta la meta. Il vissuto migrante è forse più lacerante nelle donne che negli uomini, con processi di ridefinizione della propria identità in emigrazione molto più difficili, con un equilibro fra mondi, fra prima e dopo, fra chi è rimasto nel Paese e chi è emigrato molto più ampio ed elaborato rispetto a quello dell’universo maschile. Non è uguale il range delle opportunità che la società di accoglienza destina e questo è maggiormente evidente nella congiuntura attuale, caratterizzata com’è da una forte crisi occupazionale. Le prime ad essere state espulse dal mercato del lavoro sono state le donne e fra di esse le donne immigrate, con il consolante pre‐giudizio che tanto ci sono i padri o i mariti a mantenerle. Padri e mariti che, laddove effettivamente presenti, sono oggi in espulsione dal tessuto produttivo che negli anni passati li aveva attirati in questa Regione e sul quale avevano costruito progetti e percorsi di vita. La riqualificazione professionale delle donne appare più problematica, giacché le difficoltà di promozione professionale che caratterizza la presenza dei migranti in Italia, destinati quasi sempre alle mansioni più basse, si acuisce notevolmente in caso di donne. 14

Ciò nonostante, la condizione della donna migrante è cambiata in questi anni così come quella della società nella quale si inserisce, grazie anche all’impegno ed al protagonismo delle stesse donne immigrate. Pur in un rimando di contraddizioni, la sensibilità verso la donna migrante è aumentata, come pure l’atteggiamento dei servizi nei loro riguardi. Accanto alle resistenze, che permangono e che sono innanzitutto il frutto di una cultura per decenni ingessata e immobilizzata, molti servizi si pongono oggi delle domande nei confronti delle donne e cercano delle risposte in grado di venire incontro alle loro esigenze di donne, di migranti e di donne migranti. In conclusione voglio ricordare un provvedimento normativo adottato dalla Regione nel 2005 che riassume e sintetizza il percorso fatto in questi anni ed indica una strada da percorrere. Mi riferisco alla legge regionale 5 del marzo 2005, altrimenti nota come nuova legge sull’immigrazione, che è forse la più avanzata in Italia e che costituisce un “caso di linguaggio istituzionale” che è diventato un precedente che altre regioni stanno seguendo. Il titolo di quella legge recita Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati laddove cittadine è stato consapevolmente introdotto non come esercizio linguistico bensì per dare immediata consapevolezza e caratura di genere alle norme in esse contemplate, alla politiche da essa prevista, alle opportunità che da essa possono prendere piede, per sottolinearne la dimensione anti‐discriminatoria, per evitare equivoci o indurre false riserve. Ma è anche un segnale istituzionalmente forte nella direzione della necessità di esplicitare e attuare politiche che nel promuovere le pari opportunità di genere tengano conto anche della strutturale presenza di donne immigrate, con tutte le loro peculiarità in termini culturali, esperienziali, identitarie. Una presenza che deve essere raccolta anche nel momento del dibattito e dell’elaborazione delle politiche sociali territoriali, perché senza la loro presenza, attiva e propositiva, lucida e sferzante come solo una donna sa essere, non può esserci una reale politica dell’accoglienza e dell’inclusione efficace ed effettiva. Credo che da questa esperienza di partecipazione, di “cittadinanza attiva” (che trascende il mero possesso di una cittadinanza giuridica) si debba partire per reimpostare sia le politiche sociali del territorio sia le politiche delle pari opportunità. Le politiche sociali non possono più non essere inter‐ (multi‐ o trans‐) culturali “di sistema”, perché la presenza di migranti è già una componente strutturale della realtà odierna. Questo complessi fica i ragionamenti e le risposte, ma è in grado di arricchire fortemente il territorio, portando anche alla riscoperta di valori che forse si sono persi e che grazie ai migranti si possono rimettere in gioco. Le politiche delle pari opportunità non possono ignorare la presenza di donne migranti, ma anzi dovrebbero partire da questa presenza per rilanciarsi con nuovi stimoli, con nuovi occhi e con una ricchezza di punti di vista che sicuramente dovrebbe far rilanciare questi temi. Per entrambi i casi, si tratta di un lavoro dal quale le donne migranti non possono rimanere escluse o relegate al ruolo di beneficiarie passive: devono essere coinvolte attivamente, attraverso la partecipazione, il dialogo attivo, l’incontro e, perché no, lo scontro. L’importante – e chiudo citando Olimpia de Gouges ed il Progetto di dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina del 1792 – è non dimenticare che “l’ignoranza, la dimenticanza o il disprezzo dei diritti della donna sono le sole cause delle pubbliche sventure e della corruzione dei Governi…”. Grazie.