donne in difesa dell'ambiente

Emergenza ambientale, crisi climatica e ruolo delle donne

nei processi di articolazione sociale e di difesa dei territori

DONNE IN DIFESA DELL'AMBIENTE

Emergenza ambientale, crisi climatica e ruolo delle donne

nei processi di articolazione sociale e di difesa dei territori

A cura del CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali

www.cdca.it

Contributi di:

Miguel Angel de Porras Acuña

Maria Marano

Lucilla Salvia

per il focus tematico

Giulia Dakli

Isotta Carraro

per il focus di genere

Coordinamento e realizzazione editoriale a cura di:

Marica Di Pierri – presidente CDCA

Lucie Greyl – coordinatrice CDCA

Laura Greco – responsabile progettazione CDCA

2012, Edizioni CDCA

Largo Gassman Roma

tel/fax. 06.36003373

Si ringrazia Monica Cirinnà, presidente della Commissione delle Elette del Comune di Roma per il

sostegno al lavoro del CDCA e il pluriennale impegno a difesa dei diritti delle donne e

dell'ambiente.

Pubblicazione realizzata nell'ambito del progetto “DIDA Donne in Difesa dell’AmbienteFormazione di giovani volontarie e realizzazione di una pubblicazione su difesa delle foreste,

cambiamento climatico e ottica di genere”, con il contributo della Commissione delle Elette del

Comune di Roma.

Opera riproducibile a fini divulgativi e didattici a patto di citarne correttamente la fonte.

SOMMARIO

PREFAZIONE

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

FOCUS TEMATICO

IL CONTO ALLA ROVESCIA DEL CLIMA

1. DA RIO A DURBAN PASSANDO PER KYOTO. DOVE CI HA PORTATO LA GOVERNANCE GLOBALE

2. LE SOLUZIONI DELLA GOVERNANCE

3. IL FINANZIAMENTO INTERNAZIONALE DELLE MISURE CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

4. REDD: FUOCO SULLE FORESTE

5. FORESTE E AGRICOLTURA: SOTTO LA MINACCIA DEI CDM?

6. LA SFIDA DELLE MIGRAZIONI

7. VERSO LA GIUSTIZIA CLIMATICA

FOCUS DI GENERE

RUOLO DELLE DONNE NELLA PREVENZIONE, L’ADATTAMENTO

E LA MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

1.GLI IMPATTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULLA CONDIZIONE DELLE DONNE

2.RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLE DONNE DA PARTE DELLA GOVERNANCE GLOBALE

3.DONNE COME AGENTI DEL CAMBIAMENTO

4.CASISTICA

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

1. Prefazione

Il fenomeno degli sconvolgimenti climatici rappresenta oggi la principale minaccia alla

sopravvivenza umana sulla Terra. Una minaccia seria, riconosciuta ormai dall’intera comunità

scientifica e che si sta già abbattendo sulla vita quotidiana di tutti noi.

Il mese di ottobre dello scorso 2011 è stato il più caldo dal 1880. Il National Climatic Data Center

del National Oceanic and Atmosferic Administration (NOAA), organo del Dipartimento di

Commercio degli Stati Uniti, ha registrato nel periodo tra gennaio e ottobre 2011 un aumento della

temperatura sulla superficie della Terra pari a +0.85° (+ 0,53° di aumento medio sulle temperature

medie del suolo e dei mari) rispetto alla temperatura media del secolo scorso. Secondo

l’Osservatorio di Mauna Lao del NOAA, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera oscilla

attualmente intorno a 390 parti per milione (ppm) e nelle ultime decadi si è registrato un aumento

continuo dei livelli di concentrazione di CO2, che sono passati da +0.88 ppm annuali nella decade

1961-1970, a +2.04 ppm annuali nella decade 2001-20101. Tenendo in considerazione che a 350

ppm corrisponde il livello massimo di concentrazione delle emissioni per limitare l’incremento

delle temperature a +1.5°, un aumento da considerare già molto pericoloso, la tendenza è realmente

preoccupante. Sappiamo ormai che un aumento di + 2° della temperatura significherebbe

incrementare del 50% l’irreversibilità dei danni provocati.

L’allarme è stato lanciato anche dall'ultimo rapporto dell’IPCC, l’Intergovernmental Panel

on Climate Change dell’ONU2, il quale conferma che i disastri meteorologici e climatici causati

dalle attività umane stanno aumentando. Sono infatti sempre più numerosi i casi di siccità e di

inondazioni; i ghiacciai si sciolgono rapidamente causando l’innalzamento del livello dei mari e il

dissesto idrogeologico; gli inquinamenti chimici provocano l’acidificazione degli oceani; le zone

forestali – in particolare quelle tropicali – si riducono; si modificano i cicli bio-geo-chimici

dell’azoto e del fosforo, l’insicurezza nella produzione alimentare e nell’accesso al cibo avanza, la

biodiversità si riduce con un 20-30% delle specie a rischio di estinzione e il fenomeno delle

migrazioni ambientali assume risvolti via via più drammatici. Entro la fine del secolo si prevedono

tra i 200 milioni e 1 miliardo di persone costrette a lasciare le loro terre di origini per cause

ambientali.

Eppure è evidente che, nonostante la gravità della situazione, non si è ancora sviluppata,

soprattutto da parte dei governi, una reale presa di coscienza sui rischi che corriamo. Dopo

diciasette anni di negoziazioni internazionali, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera continua ad

aumentare, gettando benzina sul fuoco del surriscaldamento del pianeta. In questa drammatica realtà

1

2

Tutte le statistiche del National Climatic Data Center del NOAA sono disponibili sul sito:

http://gis.ncdc.noaa.gov/map/ncs/?thm=themeTemp

IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4), disponibile sul sito:

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf

6

le responsabilità delle politiche economiche e di sviluppo dei governi nazionali e delle

organizzazioni

internazionali sono alte. I meccanismi di negoziazione classici, rispetto alle

soluzioni e alle proposte sviluppate e sostenute dal mondo della ricerca e dalla società civile, stanno

dimostrando una sostanziale inadeguatezza a far fronte alla sfida rappresentata dal clima. Una sfida

che ci impone un ripensamento profondo del modello di società e di economia, consapevoli della

responsabilità che il sistema attuale ha nell’esplosione della crisi ambientale e climatica.

Piuttosto che concentrarsi sull’analisi dei contenuti, dello sviluppo e dell’implementazione di

proposte valide, le potenze che hanno diretto sin qui le negoziazioni sul clima hanno impiegato i

loro sforzi nel disegnare possibili forme economiche e finanziarie delle misure di mitigazione e

adattamento al cambiamento climatico, confermando ancora una volta il ruolo chiave del mercato

economico e finanziario nel guidare le politiche internazionali.

Conclusosi da poco il 2011, l’anno internazionale delle foreste, preme sottolineare la

preoccupante situazione delle aree forestali del pianeta e va sottolineato che la sola deforestazione

partecipa per un quinto alle emissioni globali di gas serra. Nel corso del secolo scorso abbiamo

assistito ad un inesorabile processo di degrado e distruzione delle foreste, accelerato negli ultimi

decenni dagli impatti della corsa all’accaparramento delle risorse e al consumo del territorio, che

hanno portato alla costruzione di megaprogetti, allo sviluppo di attività estrattive, all’avanzamento

dell’urbanizzazione, all’inquinamento e agli sconvolgimenti climatici prodotti dalle attività umane.

La velocità del processo di deforestazione del pianeta è marcata, da un lato, dalle debolezze e

dall’inadeguatezza delle politiche di riforestazione, di ripristino e di conservazione delle foreste

poco vincolanti, ma, allo stesso tempo, anche dagli stessi Meccanismi di Sviluppo Pulito (CDM).

Meccanismi pensati in origine per proteggere le foreste, ma che, utilizzati estensivamente, hanno

permesso il riconoscimento di molte colture forestali (e monocolture) altamente distruttive per

l’ambiente quali soluzioni al cambiamento climatico. Le foreste sono inoltre messe a rischio in

molte zone del mondo dall’incidenza dei cambiamenti climatici e dai fenomeni meteorologici

estremi. Sempre più frequenti, infine, sono i casi di aggressione da parte di insetti, malattie e

incendi. Il ruolo delle foreste, che ricoprono il 10% della superficie del pianeta e contengono il 60%

della biodiversità globale, è essenziale per la stabilità del clima globale e quindi per la nostra

sopravvivenza. Distruggere le foreste implica limitare il potenziale di cattura di CO 2 e di produzione

di ossigeno. Vuol dire distruggere la biodiversità e mettere in pericolo la vita di più di un miliardo

di persone la cui sopravvivenza dipende dalle foreste e condannare all’estinzione le culture

tradizionali.

Di fatto, i popoli indigeni, i “guardiani della Madre Terra”, giocano un ruolo fondamentale nella

conservazione delle foreste e della biodiversità. La stessa Banca Mondiale, fra i grandi promotori di

un modello di sviluppo che mette a repentaglio il clima e le foreste, lo riconosce: tra il 2000 e il

2008 le zone abitate dai popoli indigeni dimostravano livelli di deforestazione del 16% più bassi

7

che altrove3. La deforestazione avanza e sconvolge anche i sistemi idrogeologici di molte regioni

del mondo. Le foreste distrutte o degradate non permettono più all’acqua piovana di raggiungere i

bacini idrici sotterranei, causando il moltiplicarsi di tragici eventi di alluvioni, come abbiamo visto

in Liguria nei mesi di ottobre e settembre 2011. D’altro canto, la diminuzione delle precipitazioni

colpisce anche l’Amazzonia, il polmone della Terra, generando un aumento della mortalità degli

alberi, la degradazione della foresta e una conseguente diminuzione della capacità di assorbimento

di CO2. Questo fenomeno non deve essere percepito come lontano da noi. Anche in Italia, infatti, le

ricerche dimostrano la correlazione tra le temperature sempre più alte, l’inquinamento atmosferico e

la salute delle foreste. Un recente studio realizzato dal Corpo Forestale dello Stato nell’ambito del

progetto europeo FutMon, lancia l’allarme per un terzo degli ecosistemi forestali che, secondo la

ricerca, sarebbero a rischio.

In occasione di Rio+20, Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, che si

terrà a Rio de Janeiro il prossimo giugno, a vent’anni esatti di distanza dall’Earth Summit del 1992,

il CDCA vuole offrire con questa pubblicazione una chiave di lettura e di analisi sulle questioni

collegate al cambiamento climatico. Partendo dai negoziati internazionali sul clima, dalle misure e

dalle strategie attuate, si affronteranno i temi chiave di un dibattito ancora troppo marginale: la

finanziarizzazione della natura e dei cambiamenti climatici, le migrazioni ambientali e la giustizia

climatica, con un focus particolare sugli impatti che le donne, in particolare le donne rurali e

indigene, subiscono con l’incedere del cambiamento climatico e sul ruolo che esse ricoprono in

quest’ambito. A causa delle inique relazioni di potere all’interno della famiglia e della comunità,

delle barriere sociali, economiche, culturali e politiche, dei ruoli che esse ricoprono all’interno della

comunità e delle loro caratteristiche fisiche, le donne rappresentano infatti una delle categorie più

colpite dagli impatti negativi del cambiamento climatico. Quanto detto assume proporzioni

maggiori specialmente nel Sud globale, dove la popolazione è totalmente dipendente dalle risorse

naturali e dai servizi ambientali gratuiti e dove spesso è alle donne e alle ragazze che spetta il

compito di procacciare acqua e combustibili e di provvedere al fabbisogno della famiglia. D’altro

canto è innegabile che, proprio grazie al ruolo che rivestono all’interno della comunità e grazie alla

loro profonda conoscenza del territorio e delle risorse naturali, sono proprio le donne a rivestire

principalmente il ruolo di agenti di cambiamento nella lotta al cambiamento climatico, attraverso la

messa in pratica di opzioni di adattamento sostenibili. La pubblicazione vuole inoltre denunciare

come, nonostante ciò, le donne siano ancora oggi sistematicamente escluse dai processi decisionali

e dalle negoziazioni internazionali e contribuire al necessario dibattito affinché esse recuperino un

doveroso ruolo di centralità nello sviluppo delle politiche di adattamento e mitigazione del

cambiamento climatico.

3

Studio della Banca Mondiale: Nelson A., Chomitz K.M., “Effectiveness of Strict vs. Multiple Use Protected

Areas in Reducing Tropical Forest Fires: A Global Analysis Using Matching Methods”, 2011

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0022722

8

Acronimi e Abbreviazioni

BM

Banca Mondiale

CDCA

Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali

CDM

Meccanismi di Sviluppo Pulito

CE

Commissione Europea

CEDAW

Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne

CER

Certificati di Emissioni Ridotte

COICA

Coordinamento delle Organizzazioni Indigene del Bacino Amazzonico

COP

Conferenze delle Parti

FAO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura

FMAM

Fondo Mondiale per l’Ambiente

FMI

Fondo Monetario Internazionale

GFCC

Fondo Verde per il Cambiamento Climatico

GGCA

Global Gender and Climate Alliance

IDP

Sfollati interni

IFAD

Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo

ILO

International Labour Organization

IOM

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

IPCC

Panel Intergovernativo sul Cambiamento Climatico

IUCN

International Union fo Conservation of Nature

LULUCF

Land Use, Land-Use Change and Forestry

NOAA

National Oceanic and Atmosferic Administration

OGM

Organismo Geneticamente Modificato

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite

PPM

Parti Per Milione

PSIDS

Unione delle Piccole Isole del Pacifico

REDD+

Riduzioni delle Emissioni da Deforestazione e Degrado Forestale

SBSTTA

Subsidiary Body on Scientific Technical and Technological Advise

UNCCD

Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione

UNDP

Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo

UNFCCC

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici

UNHCR

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

UNICEF

Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia

WECF

Women in Europe for a Common Future

WEDO

Women’s Environment and Development Organization

Focus Tematico

Il conto alla rovescia del clima

10

1. Da Rio a Rio+20 passando per Kyoto.

Dove ci ha portato la Governance Globale

Venti anni fa, l’ONU convocava a Rio de Janeiro il Vertice della Terra per discutere della

necessità di sviluppare politiche capaci di mitigare i diversi impatti delle attività umane sul pianeta.

Al centro del dibattito internazionale emerse il tema della sostenibilità ambientale e vennero

individuate come prioritarie tre questioni: la desertificazione, la biodiversità e i cambiamenti

climatici. Nel corso del Vertice, i Paesi decisero di aprire alla firma la Convenzione Quadro delle

Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), la quale, attraverso il suo organo di governo,

la Conferenza delle Parti (COP) – che si compone dei rappresentanti di tutti i governi membri – da

due decenni sta tentando di raggiungere accordi e di elaborare azioni specifiche volte a limitare e

combattere il cambiamento climatico.

Questo lungo periodo di negoziati ha implicato un costoso processo diplomatico, la

mobilitazione di migliaia di persone provenienti da diverse parti del mondo e l’organizzazione di 17

Conferenze internazionali, ognuna preceduta da numerose riunioni preparatorie. Uno sforzo

economico e diplomatico che purtroppo non ha ancora portato a nessun risultato concreto, se non ad

accordi volontari caratterizzati dalla vaghezza degli obiettivi e dall’assenza di misure coercitive atte

a garantirne il rispetto. Tale scenario è dovuto principalmente alla mancanza di volontà da parte dei

Paesi industrializzati, che sono poi quelli maggiormente inquinanti, di stipulare accordi che

prevedano limiti vincolanti per le emissioni e che contribuiscano a ridurre la quantità di gas

climalteranti rilasciati nell’atmosfera. Purtroppo, nel corso delle COP, ogni tentativo di

negoziazione in questa direzione è stato vano. E benché a livello mondiale, accademici e scienziati,

siano riusciti a rendere inconfutabile la minaccia costituita dal cambiamento climatico prodotto da

fattori antropici ed abbiano identificato il limite oltre il quale non sarebbe più possibile frenarne le

conseguenze, gli studi prodotti sono rimasti lettera morta di fronte al fallimento degli ultimi summit

internazionali, primo tra tutti la 15ª COP tenutasi a Copenhagen nel 2009.

In Danimarca,

l'attenzione dei media e della comunità internazionale era notevole quanto le aspettative serbate nel

raggiungimento di un accordo, ma ciò non ha impedito ai governi dei Paesi industrializzati di far

saltare qualunque pattuizione potesse metterne in discussione gli assetti.

Con la 16a COP, tenutasi a Cancún, in Messico, alla fine del 2010, emerge un altro dato:

non vi è, come era stato invece a Copenaghen, una polarizzazione tra Paesi emergenti e principali

potenze economiche nel processo decisionale tale da impedire il raggiungimento di un accordo. Nel

summit messicano emerge piuttosto il ruolo della Cina e delle nuove potenze asiatiche, determinanti

per la sigla di un accordo. Cancún si distingue quindi per una maggiore intesa tra i Paesi rispetto

alla Conferenza di Copenaghen; l’unica posizione controcorrente resta quella della Bolivia, il solo

11

Paese parte della COP ma non firmatario dell’accordo di Cancún. La Bolivia è stato, inoltre,

l’unico Stato a chiedere a livello internazionale l’adozione di politiche incisive per la riduzione

delle emissioni e una gestione della crisi climatica basata sui diritti dell’uomo e della natura. Ha

messo inoltre in atto un processo partecipativo e di dialogo che ha coinvolto i movimenti sociali

boliviani e internazionali, come avvenuto durante la Cumbre dei Popoli di Cochabamba nell’aprile

2010, convocata dal governo Morales dopo il fallimento della COP15 e animata da oltre 45.000

delegati provenienti da tutti i continenti. La posizione boliviana è fortemente contraria all’adozione

di meccanismi di mercato (come il carbon trade) nella lotta al cambiamento climatico ed è critica

nei confronti delle decisioni assunte durante i vertici, che si sono tutti conclusi senza l’adozione di

accordi formali sulla riduzione delle emissioni.

Le 193 Parti che hanno raggiunto un accordo a Cancún sono riuscite a dare un’immagine di

maggior coesione rispetto a Copenaghen, immagine tuttavia in contrasto col documento approvato,

che manca di efficacia poiché non esiste una definizione comune di molti punti dell’accordo,

mentre ci si riferisce a misure di finanziarizzazione della crisi climatica, come il carbon trade e i

Redd+, qualificandole come “soluzioni”. Questa confusione contribuisce a generare insicurezza

giuridica e può essere interpretata come un insuccesso in chiave legislativa. Per far fronte alla

necessità di presentare comunque risultati all’opinione pubblica, i governi dei Paesi industrializzati

hanno riproposto discorsi vaghi e proclamato impegni generici per nascondere in realtà il blocco

che le potenze industriali impongono alla sigla di accordi vincolanti sulle emissioni.

Non molto dissimile quanto avvenuto durante la 17° Cop, tenutasi alla fine del 2011 a

Durban, in Sudafrica. Il tema al centro delle discussioni era il futuro del protocollo di Kyoto, in

scadenza alla fine del 2012. Al momento Kyoto rappresenta l'unico documento vincolante sulla

riduzione delle emissioni, anche se si è dimostrato ampiamente insufficiente e la necessità di

rafforzarne obiettivi e misure di controllo è un'innegabile evidenza. Kyoto aveva come obiettivo da

raggiungere entro il 2012 la riduzione delle emissioni del 5,2% rispetto ai livelli del 1997. Ma

anziché ridursi, ad oggi il livello globale di emissioni è aumentato di circa il 30%. Ciononostante,

anche a Durban, l'unica innegabile evidenza è stata ancora una volta la mancanza di volontà politica

dei governi di agire conseguentemente alla gravità della minaccia climatica. Un atteggiamento che

ha tradotto anche questo vertice in un altro fallimento annunciato. Il documento finale della 17°

COP, battezzato Durban Package, non si discosta di una virgola dalle scarsissime aspettative della

vigilia: non vengono previsti obblighi di riduzioni per il post Kyoto mentre è previsto un generico

impegno per i 194 paesi della Cop a discutere entro il 2015 di un nuovo protocollo operativo dal

2020. Nulla è previsto neppur transitoriamente dal 2012, anno della cessazione del protocollo, al

2015, anno indicato per la stipula un nuovo accordo sulle emissioni di cui non viene neppure

sottolineato il carattere vincolante. Non prevedere alcun vincolo coercitivo per la riduzione delle

emissioni - vale la pena ricordarlo - significa ulteriore svuotamento del senso del protocollo, basato

12

sul principio di responsabilità storica e differenziata. Senza contare che la scienza continua a

ripetere che o si inizia a far calare concretamente le emissioni già a partire dal 2015 (anno massimo

per il picco emissivo) oppure di invertire la rotta non c'è speranza. E' perciò che secondo

organizzazioni sociali, sindacali, contadine, indigene, ecologiste, il Durban Package è l'ennesimo

fumo negli occhi: una timida intesa di facciata su un futuro accordo globale che entrerebbe in

validità addirittura tra 9 lunghissimi anni, condannando il pianeta ad un aumento di almeno 4°c. Un

aumento che va oltre le più nere previsioni, e che significherebbe condannare il pianeta a una

apocalisse senza precedenti.

Ironia della sorte ed altra risultanza del vertice sudafricano, la prossima Cop sul clima, la 18°, si

terrà a dicembre prossimo nel petrolifero Qatar, ovvero nel paese che ha il più alto tasso di

emissioni pro capite al mondo.

Prima di allora, tappa intermedia di enorme rilievo in cui in discussione sarà il concetto

stesso di sostenibilità - e le vicissitudini climatiche ci rientrano di diritto - sarà, nel giugno 2012,

l’appuntamento di Rio di Janeiro dove, a vent’anni dal Vertice della Terra del 1992, si celebrerà la

Conferenza delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile denominata Rio+20.

Box 1

Tabella cronologica dei vertici internazionali sulle questioni

ambientali e climatiche

2012

(prossimo dicembre) COP18 in Qatar

2012

Vertice Mondiale Rio+20 sullo sviluppo

2011

COP17 Durban

2010

COP16 Cancùn (Accordi di Cancùn)

2009

COP15 Copenhagen

2008

COP14 Poznan (introduzione REDD+)

2007

COP13 Bali (Bali Roadmap)

2006

COP12 Nairobi

2005

COP11 Montreal (REDD torna in Agenda)

2004

COP10 Buenos Aires

2003

COP9 Milano

2002

COP8 New Delhi

2001

COP7 Marrakech (accordi di Marrakech – REDD viene

rimosso)

2001

COP6 parte II (COP6b) Bonn (Accordi di Bonn)

2000

COP6 Hague (non c’è accordo decisionale sul Buenos Aires

Action Plan)

13

1999

COP5 Bonn (stabilisce un calendario aggressivo)

1998

COP4 Buenos Aires (Buenos Aires Action Plan)

1998

Protocollo di Kyoto aperto (84 firme)

1997

COP3 Kyoto (Protocollo di Kyoto, “seme” del REDD)

1996

COP2 Ginevra (Dichiarazione Ministeriale di Ginevra)

1995

COP1 Berlino – prima Conferenza delle Parti (Mandato di

Berlino)

1994

UNFCCC entra in vigore

1992

Vertice Mondiale di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo – nasce

la UNFCCC

1990

Nasce l’INC (Comitato Intergovernativo di Negoziazione)

1988

Nasce l’IPCC – Gruppo Intergovernativo di Esperti sul

Cambiamento Climatico

1987

Rapporto della Commissione Brundtland

1979

1a Conferenza Mondiale sul Clima

Nelle discussioni preparatorie rispetto al vertice brasiliano, i Paesi in via di sviluppo del

G77, vicini alle posizioni del governo della Bolivia, denunciano la mancanza totale di trasparenza e

l'incoerenza di misure più adatte a rafforzare le emergenze che ad affrontarle. Secondo la loro

analisi, si è assistito negli ultimi anni ad una riorganizzazione dei grandi poteri economici e della

governance globale che in nome della crisi economica sacrificano ulteriormente diritti e ambiente,

riproponendo con più aggressività le stesse misure che hanno generato la crisi. I paesi del G77

denunciano con allarme che il quadro di fondo rimane inalterato e nessuna misura concreta viene

adottata per ridurre la febbre del pianeta: tutte le soluzioni proposte dalla governance, dalle grandi

compagnie e dalle forze politiche si concretizzano in decisioni che hanno come fine ultimo la

protezione di interessi particolari e la promozione di modelli produttivi ed energetici obsoleti ed non

sostenibili.

14

2.Le “soluzioni” della governance globale

Una prima considerazione si riferisce alle cosiddette “non soluzioni” in discussione nelle

negoziazioni internazionali. Il Protocollo di Kyoto, l’unico documento a carattere vincolante al

momento vigente, scade alla fine del 2012. Kyoto prevedeva una diminuzione del 5,2% delle

emissioni per il 2012 secondo i livelli del 1990. Ad oggi i livelli di emissioni di gas serra sono

invece aumentati, secondo le stime, di circa il 30% rispetto al 90: secondo CO2 Now, dai 6.149

milioni di tonnellate di CO 2 emesse nel 1990, si è raggiunta nel 2009 l’emissione di 8.398 milioni di

tonnellate di CO2 nell’atmosfera. I risultati, o non risultati, raggiunti, dimostrano i limiti del

Protocollo e dimostrano perché si sia rivelato insufficiente e sostanzialmente non vincolante. Allo

stesso modo, le Conferenze delle Parti sul Cambiamento Climatico sono risultate non concludenti:

non esiste un limite massimo di emissioni per i Paesi più inquinanti, né un piano prioritario e

vincolante di riduzione per questi Paesi.

Dal punto di vista della prosecuzione dell’accordo, dalla COP17 di Durban i paesi della

COP hanno sottoscritto un generico impegno a continuare le negoziazioni per arrivare entro il 2015

all’adozione di un accordo la cui entrata in vigore è prevista entro il 2020. È dunque prevedibile che

le negoziazioni possano proseguire in occasione di Rio+20.

Durante i 17 anni di vigenza, le COP hanno istituito organismi ad hoc come l’IPCC, Panel

Intergovernativo sul Cambiamento Climatico che ha definito due rami di azione principale: le

azioni di adattamento (dirette all’aggiustamento dei sistemi naturali o umani a fronte delle nuove

caratteristiche dell’ambiente) e le azioni di mitigazione (che incidono sulla produzione umana o

sulla capacità di assorbimento di gas ad effetto serra per ridurne la concentrazione nell’atmosfera tra

cui spiccano i Meccanismi di Sviluppo Pulito, CDM).

Attraverso i CDM, inclusi già dal Protocollo di Kyoto, i Paesi e le aziende possono “ridurre”

le loro quote di emissioni investendo in progetti “per ridurre emissioni” nei Paesi in via sviluppo.

Questi meccanismi hanno permesso di avallare progetti inquinanti sotto le etichette di CDM, che

hanno anche ispirato la filosofia del Programma delle Nazioni Unite sulla Riduzioni delle Emissioni

da Deforestazione e Degrado Forestale (REDD+), che applica questi meccanismi alla conservazione

delle foreste. Il programma REDD+ permette di qualificare le monocolture per biocarburanti e lo

sviluppo di agro-business forestali e del commercio di legname quali misure virtuose, anziché minacce per l’ambiente.

15

Box 2

Proposte delle “società in movimento” per l’attuazione di vere soluzioni

Numerose sono le proposte avanzate dalle comunità locali, dai movimenti sociali, dalle

associazioni, dai sindacati: una “società in movimento” altamente capace di pensare dal globale al

locale azioni concrete per far fronte ai cambiamenti climatici1:

- il trasferimento delle spese per le forze armate, la guerra e la sicurezza in spese per affrontare i

cambiamenti climatici, il trasferimento del 6% del PIL dei Paesi inquinanti verso misure di

mitigazione e adattamento e la tassazione delle emissioni per la riconversione;

- la creazione di un reale quadro negoziale vincolante, che possa garantire la riduzione delle

emissioni, basato sul concetto di responsabilità degli inquinatori nel fronteggiare i cambiamenti

climatici e sul sostegno ai Paesi con minori possibilità economiche;

- l’attuazione di piani di preservazione, recupero e gestione sostenibile delle foreste secondo le

necessità e non secondo il loro valore sul mercato;

- lo sviluppo di una nuova giurisdizione nazionale e internazionale che abbia come ispirazione la

giustizia ambientale e climatica, che tenga conto del debito ecologico maturato, che preveda la

costituzione di tribunali ambientali nazionali e di un tribunale internazionale per la giustizia

ambientale e climatica;

- il trasferimento di tecnologie ai Paesi con minori possibilità economiche;

- la salvaguardia e il supporto dell’agricoltura contadina locale – come quella famigliare – a scapito

di quella volta all’esportazione; lo sviluppo di una società “post carbon” declinata in un settore

industriale riconvertito e non estrattivista; il perseguimento dell’efficienza energetica e di

un’urbanizzazione sostenibile e a basso impatto, che permettano il raggiungimento di una riduzione

di oltre l’80% delle emissioni entro il 2050.

Quelle assunte dai governi in seno alle COP sono dunque considerate “false soluzioni”,

basate sulla finanziarizzazione del cambiamento climatico e sulla mercificazione della natura. Uno

degli esempi meglio esplicativi è fornito dal meccanismo del Cap and Trade, che permette a chi

inquina di più di comprare – sotto forma di credito o permessi – il proprio “diritto ad inquinare”

da chi inquina di meno. Crediti gratuiti vengono inoltre concessi a chi applica i “Meccanismi di

Sviluppo Pulito” e altre azioni di mitigazione e compensazione. Questo sistema corrisponde

innanzitutto ad una necessità del mercato finanziario, bisognoso di creare nuovi mercati mentre non

16

è utile a garantire la diminuzione delle emissioni. Non vi è alcuna regolamentazione in merito ai

tetti massimi di emissioni il che impedisce una reale efficacia di tali meccanismi nell’effettiva

diminuzione delle emissioni.

A questo ragionamento appartiene anche il gran dibattito nato negli ultimi anni attorno alla

“green economy”, che rappresenta secondo gran parte delle reti sociali per la giustizia ambientale,

una nuova frontiera di accumulazione di capitale – basata sugli stessi equilibri di potere e sui

medesimi meccanismi di produzione, distribuzione e consumo – piuttosto che una reale inversione

di tendenza del modello economico a favore della sua sostenibilità sociale ed ambientale. Sotto

l’etichetta glamour di “economia verde”, vengono inclusi progetti discutibili dal punto di vista

ambientale e climatico come inceneritori, monocolture, centrali nucleari, megaprogetti di

approvvigionamento energetico (come il fotovoltaico su terreni agricoli o le mega dighe), etc.

Alternative apparenti, che di fatto contribuiscono all’aggravarsi della crisi ambientale e sociale.

Box 3

Alternative per una Economia Solidale

A livello mondiale si moltiplicano oggi le reti di scambio e lo sviluppo di meccanismi economici che

obbediscono a logiche diverse da quelle di mercato. L’uscita dall’attuale crisi economica ed ecologica

mondiale non può che passare attraverso la costruzione di una nuova forma di economia che tenga

necessariamente conto dei limiti fisici del pianeta.

In questo senso è necessario rafforzare le reti di economia solidale esistenti; reti poco conosciute ma in

continua evoluzione che contribuiscono in larga misura a ridisegnare un paradigma di produzione e

consumo basato sul rispetto dei diritti e dell’ambiente: reti del commercio giusto, mercati contadini,

gruppi di acquisto solidale, piccole cooperative, spazi autogestiti che forniscono beni e servizi possono

essere vettori di un’economia ad alto livello occupazionale ma a basso consumo energetico.

Ovunque nel mondo si sono diffusi e sviluppati nell’ultimo decennio esempi di questo genere in cui

esperienze collettive, spesso ostacolate dalle istituzioni, sono divenute fondamenta per lo sviluppo di

un nuovo modello di economia sociale.

Sul piano europeo, la normativa relativa agli obiettivi di emissione è piuttosto avanzata

rispetto al quadro internazionale. Con la Strategia Europea 20-20-204, l’Unione Europea mira ad

una riduzione del 20% delle sue emissioni, ad un aumento del 20% dell’efficienza energetica e al

raggiungimento di un 20% della produzione energetica basata sulle energie rinnovabili entro il

4

Testo completo della Strategia 20-20-20 reperibile sul sito:

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l28188_en.htm

17

2020. Nel corso della COP16, l’UE ha rivisto gli obiettivi di emissione proponendo una riduzione

interna del 30% delle emissioni entro il 2020, con l’impegno dei grandi inquinatori ad accettare e

rispettare l’impegno. Seguendo questo percorso, nel marzo del 2011, la Commissione Europea ha

presentato al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al

Comitato delle Regioni un piano a lungo termine (vedi Box 4) incentrato su una prospettiva “low

carbon” per implementare la transizione verso un’“economia a basse emissioni” mirando ad una

riduzione delle emissioni interne dell’80% entro il 2050.

Box 4

Road Map della Commissione Europea5 verso un’economia competitiva

low carbon entro il 2050

La Road Map analizza le possibili piste di intervento per i settori più importanti dell’economia europea,

esaminando una serie di scenari basati su diversi tassi di innovazione tecnologica e sui prezzi dei

combustibili fossili.

-Settore energetico: Si stima che la quota delle tecnologie a bassa intensità di carbonio nel mix di

produzione elettrica passerà dall’attuale 45% al 60% nel 2020 e dal 75% all’80% nel 2030, per sfiorare

il 100% nel 2050. A tale scopo sarà necessario diversificare l’approvvigionamento elettrico europeo e

avvalersi delle più avanzate tecnologie nel campo delle rinnovabili. Importante sarà anche il sistema

ETS di scambio delle quote di emissione, che favorirà l’introduzione sul mercato di tecnologie low

carbon, così che il settore energetico stesso possa adeguare le proprie strategie operative all’evoluzione

delle tecnologie e ai prezzi dell’energia. Altri strumenti utili saranno la tassazione dell’energia, il

sostegno tecnologico e l’investimento nelle reti intelligenti delle rinnovabili.

-Trasporti: Si mira a ridurre le emissioni del settore del 54% entro il 2050 attraverso l’innovazione

tecnologica, agendo su: efficienza dei veicoli (nuovi motori e materiali); nuovi carburanti e sistemi di

propulsione; migliore utilizzo delle reti. Fino al 2025 una maggiore efficienza dei carburanti continuerà

ad essere lo strumento principale, ma dal 2030 le emissioni generate dal trasporto potrebbero scendere

sotto i livelli del ‘90 grazie a: sistemi di tariffazione destinati a far fronte alla congestione del traffico e

all’inquinamento atmosferico; tariffazione delle infrastrutture; pianificazione urbanistica intelligente;

potenziamento dei trasporti pubblici; sviluppo di tecnologie dei motori ibridi (veicoli ibridi ricaricabili e

veicoli elettrici). Fondamentale è la realizzazione su larga scala dell’elettrificazione, per evitare un uso

troppo massiccio dei biocarburanti e di altri carburanti alternativi.

-Edilizia: Grazie al miglioramento dell’efficienza energetica, le emissioni del settore potrebbero calare

del 90% entro il 2050. A questo scopo il consumo energetico dei nuovi edifici costruiti a partire dal

2021 dovrà essere prossimo allo zero, orientando il consumo verso l’elettricità low carbon (comprese le

pompe a calore e gli apparecchi per riscaldamento ad accumulazione) e l’energia rinnovabile (solare,

biogas, biomassa) anche per le reti di teleriscaldamento; gli Stati dovranno includere requisiti di

efficienza energetica negli appalti pubblici. La ristrutturazione del parco immobiliare esistente è più

complessa: nel prossimo decennio occorrerà aumentare di 200 miliardi di euro gli investimenti in

5

La Road Map è stata presentata dalla Commissione Europea nel marzo del 2011. Il testo completo è reperibile

sul sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0112:EN:NOT

18

componenti e attrezzature per l’edilizia a basso consumo energetico; bisogna predisporre meccanismi di

finanziamento intelligenti (tassi di interesse preferenziali per stimolare gli investimenti del settore

privato a favore di soluzioni edilizie più efficienti).

-Settore industriale: Le emissioni di gas serra del settore potrebbero essere ridotte del 83-87% nel

2050, attraverso l’utilizzo di impianti e processi industriali più efficienti sotto il profilo energetico e

delle risorse; un maggiore ricorso al riciclaggio; l’impiego di tecnologie di riduzione delle emissioni

diverse dal CO2 (ad esempio l’ossido d’azoto e il metano). Dopo il 2035 dovrebbe essere esteso su

ampia scala il ricorso alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, in particolare per le emissioni dei

processi industriali, comportando un investimento annuo di oltre 10 miliardi di euro. In parallelo con

l’elaborazione del quadro politico dell’UE in materia climatica, occorrerà però continuare a monitorare

e ad analizzare gli impatti di queste misure sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica.

-Agricoltura: Dopo il 2030 il ritmo di riduzione delle emissioni del settore agricolo potrebbe rallentare,

conseguentemente alla crescita demografica mondiale, e nel 2050 l’agricoltura rappresenterà un terzo

delle emissioni totali dell’UE. Tuttavia, entro il 2050 il settore può comunque puntare a una riduzione

delle emissioni diverse dal CO2 del 42-49% rispetto al ‘90. Le politiche agricole dovranno puntare a:

incrementi sostenibili dell’efficienza; uso efficiente dei fertilizzanti; biogassificazione e migliore

gestione del concime organico; foraggi di migliore qualità; diversificazione e commercializzazione della

produzione a livello locale; maggiore produttività del bestiame e ottimizzazione dei benefici

dell’agricoltura estensiva. Attraverso corrette pratiche agricole e forestali si può rafforzare la capacità

del settore di preservare e catturare il carbonio mediante misure per ridurre l’erosione e favorire il

rimboschimento (mantenimento dei terreni prativi, ripristino delle zone umide e delle torbiere e

non-lavorazione o lavorazione minima del suolo). È anche auspicabile invertire la tendenza allo spreco

dei prodotti alimentari e riorientare i consumi verso alimenti a bassa intensità di carbonio.

Per la realizzazione delle linee guida previste dalla Road Map, la Commissione sottolinea la

necessità di aumentare gli investimenti di capitale (con un

incremento medio annuo di 270

miliardi), per ridurre la fattura energetica e la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e

creare nuovi posti di lavoro. Al fine di raggiungere l’obiettivo di una riduzione delle emissioni

dell’80% è dunque necessario predisporre una profonda riforma del sistema economico e del lavoro.

Nonostante la Road Map rappresenti ad oggi il documento con gli obiettivi più avanzati

sulla riduzione di emissioni, meno avanzato è il piano di azione che dovrebbe applicarne i dettami.

Le misure concrete previste restano generiche e non puntuali, ulteriormente indebolite dal poco

incisivo vincolo legislativo europeo. È esempio di ciò la scarsa implementazione della Strategia

dell’Unione Europea in Italia e in altri paesi europei.

19

3.Il finanziamento internazionale delle misure contro il cambiamento climatico

Nel contesto del dibattito internazionale sulla questione del cambiamento climatico, il

finanziamento delle diverse proposte politiche a livello internazionale è uno dei punti che genera

maggior conflitto tra le parti. Gli accordi stabiliti riconoscono la responsabilità dei Paesi sviluppati

per la maggior parte dell’attuale livello di emissioni a livello globale, ma non li penalizza, piuttosto

permette loro di continuare a contaminare prevedendo meccanismi di compensazione finanziaria. Di

contro, il sistema attraverso il quale i Paesi sviluppati mobiliteranno i mezzi finanziari necessari per

implementare concretamente i progetti di mitigazione e adattamento è molto controverso e al centro

di una accesa discussione.

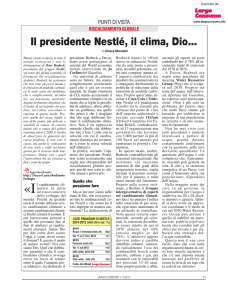

T o t a le d e p o s it a t o n e i f o n d i c lim a t ic i ( U S D m n )

O th e rs

O th e r EU

N o rw ay

Fran ce

U n it e d S t a t e s

F in la n d

It a ly

Ir e la n d

Ja p a n

C ze c h R e p u b lic

A u st r a lia

U n it e d K in g d o m

C an ad a

S w it ze r la n d

Sw eden

Eu ro p e a n U n io n

S p a in

D e n m ark

G e rm an y

0

50

100

150

200

250

300

Grafico 1: Milioni di dollari depositati in vari fondi dedicati ai cambiamenti climatici per paese

donatore. Fonte: http://www.climatefundsupdate.org/ , Elaborazione propria.

La proposta presentata a Copenaghen, che proveniva dal G77+ Cina, prevedeva l’istituzione

di un fondo globale, il Fondo per il Settore Ambientale Mondiale (FMAM), che sotto la diretta

autorità della UNFCCC, fosse l’unico responsabile della gestione di tutte le risorse finanziarie

destinate alle misure di adattamento e mitigazione. Questa proposta, invisibile nella diffusione

mediatica e nel dibattito internazionale, ha trovato resistenze all’interno del meccanismo delle COP

soprattutto da parte dei paesi industrializzati. Diverso destino invece è toccato alla proposta, emersa

durante la COP16 di Cancùn, di creare un Fondo Verde per il Cambiamento Climatico (GFCC)

20

per finanziare misure nei Paesi meno sviluppati. La proposta, propagandata con grande risalto dai

media come misura della generosa solidarietà dei leader del “mondo sviluppato” nei confronti dei

paesi dei sud del mondo, rimane però a tutt’oggi un progetto indefinito. Né a Cancùn, né a Durban

sono state infatti definite l’origine o le forme di finanziamento del fondo, mentre rispetto

all’amministrazione l’unico suggerimento ha riguardato l’affidamento alla Banca Mondiale di un

ruolo centrale di gestione. Ciò ha causato dure critiche da parte dei Paesi in via di sviluppo che

considerano l’istituzione fortemente vincolata agli interessi dei Paesi sviluppati. In particolare si

teme che l’influenza dell’istituzione finanziaria possa condizionare prestiti, selezione dei progetti e

squilibri a favore dell’iniziativa privata, considerando che la Banca Mondiale è storicamente una

delle principali responsabili delle politiche di sviluppo e di aggiustamento strutturale colpevoli

dell’espansione del modello di sviluppo cui è imputabile lo stesso cambiamento climatico. Appare

in tal senso paradossale, nella critica dei Paesi del G77, che allo stesso istituto sia demandata la

gestione di un fondo di investimenti che ha come scopo quello di fronteggiare le cause e gli effetti

dello stravolgimento climatico.

Nello specifico, gli investimenti dei primi fondi del GFCC, gestiti dalla Banca Mondiale,

verrebbero destinati a progetti di mitigazione (80%), trascurando l’adattamento (20%), senza una

definizione della destinazione degli investimenti né un controllo oggettivo degli stessi da parte della

UNFCCC. In definitiva la BM si troverebbe dunque a prendere ogni decisione relativa all’utilizzo

dei fondi senza alcuna previa discussione nell’ambito di organizzazioni o conferenze a carattere

democratico. Le principali critiche mosse al Fondo Verde sostengono che, attraverso i meccanismi

di finanziamento – basati sulla condizionalità degli aiuti – possa aumentare la spirale del debito che

già affligge i Paesi del Sud globale.

Vale la pena ricordare una delle proposte più discusse, avanzata a Copenaghen dal noto

finanziere George Soros e sostenuta dall’ex-direttore generale del Fondo Monetario Internazionale

(FMI), Dominique Strauss-Kahn, che prevedeva di utilizzare le risorse del FMI per sbloccare i

finanziamenti sul clima. Secondo Soros le nazioni industrializzate potrebbero investire una parte

dei loro 283 miliardi di dollari di diritti speciali di prelievo in progetti per il taglio delle emissioni

nei paesi emergenti. In tal senso, nonostante l’imperativo di prevedere fondi “nuovi e aggiuntivi”

alla cooperazione tradizionale, il pericolo è che l’aiuto per la mitigazione e l’adattamento al

cambiamento climatico vada a sostituire gli abituali aiuti allo sviluppo invece di prevederne di

nuovi, come dimostra l’esempio della Gran Bretagna, che ha deciso il trasferimento del suo

contributo abituale per l’aiuto allo sviluppo, pari a 2.5 miliardi, interamente al GFCC. In questo

scenario il rischio è che i Paesi sviluppati, classicamente erogatori di aiuti, tentino di accumulare i

fondi necessari attraverso meccanismi finanziari, creando nuovi titoli e nuovi mercati del debito per

la partecipazione del capitale privato attraverso il FMI. Anche la strategia di tassazione di

quest’ultimo è impostata in modo tale da non prevedere alcuna progressività basata su criteri

21

ambientali: non sono previsti vantaggi impositivi per chi inquina meno, inoltre il FMI ha proposto

la fine dei sussidi al petrolio, che potrebbero apportare una grande quantità di fondi per il

finanziamento delle politiche di cambiamento climatico.

Queste proposte di fiscalità ambientale hanno un futuro incerto in tempo di crisi.

L’emergenza economica in cui versano molti paesi e la scarsa attenzione riservata a tematiche pur

centrali come la crisi ecologica e climatica lasciano supporre che si sceglierà come sin qui avvenuto

la via della finanziarizzazione, generando prevedibilmente ulteriori profitti per gli speculatori e

maggiori costi in capo ai contribuenti.

Dopo le tornate fallimentari di Copenaghen, Cancùn e Durban sembra alquanto nero il

futuro delle negoziazioni sul clima. I Paesi più vulnerabili rischiano di perdere gli aiuti allo

sviluppo o di non vedere partire un piano concreto di adattamento all’emergenza climatica.

Box 5

Proposta alternativa per il Fondo Globale sul clima

Una proposta equa potrebbe consistere nell’introduzione di tasse speciali per i prodotti maggiormente

inquinanti e l’imposizione del trasferimento di una percentuale del PIL dei Paesi con le industrie più

inquinanti da destinare alle politiche di adattamento e mitigazione. Un sistema fiscale basato

sull’imposizione diretta e sulla disincentivazione all’inquinamento permetterebbe, attraverso i fondi

generati, di finanziare adeguatamente un fondo globale per il clima. Per quanto riguarda la gestione di

quest’ultimo, la responsablità dovrebbe essere affidata ad un organismo dipendente dall’Assemblea

Generale dell’ONU, che garantisca un controllo democratico sottraendolo a istituzioni finanziarie come

BM e FMI. Questa proposta basata su sistemi di tassazione già applicati a livello nazionale in vari Paesi

come Danimarca o Finlandia è stata lanciata a livello globale tra gli altri dall’associazione ATTAC

International6, impegnata nella campagna per un sistema fiscale globale basato sulla giustizia

economica.

La questione della finanziarizzazione dei cambiamenti climatici e del finanziamento delle

misure di mitigazione e adattamento hanno aperto un dibattito anche a livello europeo. Nel 2005

l’UE ha creato il Sistema EU-ETS di Commercio di Emissioni7 (Emissions Trading System), uno

dei sistemi pionieri nell’ambito della commercializzazione dei diritti di emissione. Tuttavia questo

nuovo mercato è stato al centro di numerose critiche, poiché le imprese del settore dell’energia

6

7

Sito di ATTAC International - http://www.attac.org/en.

Per approfondire, la sezione del sito dell’UE sull’azione climatica:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm.

22

sono state le uniche ad assumersi gli obblighi, essendo il settore energetico l’unico in deficit di

diritti di emissione, mentre gli altri settori hanno registrato un surplus tra le emissioni permesse e

quelle realizzate. Questo tetto delle emissioni è stato fissato ben al di sopra dei livelli di

inquinamento attuali da parte dei diversi settori economici europei, il che rappresenta un incentivo

per lo scenario “business as usual”, all’interno del quale le politiche sul cambiamento climatico non

hanno alcuna efficacia e non riducono le emissioni. Il Sistema europeo di Commercio di

Emissioni ha di fatto contribuito alla deregolamentazione del valore dei permessi di emissione,

dei prezzi delle energie fossili e, da ultimo, all’aumento delle emissioni in Europa.

L’UE inoltre è stata uno spazio sperimentale nel finanziamento dei CDM, in quanto questi

sono stati finanziati principalmente dalle imprese del settore energetico. Secondo la UNFCCC è

stato valutato che entro il 2012 le imprese private europee investiranno 12,5 miliardi di dollari nelle

compagnie energetiche cinesi sotto il quadro dei CDM. L’effetto distorto che ne discende è la

sovvenzione pubblica di un business privato già profittevole di per sé, come nel caso degli

investimenti europei nel settore delle rinnovabili in Cina, che ad esempio riceverà finanziamenti da

parte del Fondo Verde ma contemporaneamente genererà ricavi attraverso il proprio commercio. In

questo modo le imprese inquinanti hanno il lasciapassare sui loro attuali livelli di emissione e i loro

progetti sulle nuove tecnologie ricevono sovvenzioni.

La politica europea nell’ambito del cambiamento climatico, caratterizzata da questa doppia morale,

pare obbedire maggiormente ad obiettivi economici connessi alla necessità di diversificare le fonti

energetiche (a fronte del continuo aumento dei costi del petrolio) piuttosto che ad un reale

preoccupazione verso la riduzione dell’impatto ambientale che l’economia europea ha sul pianeta.

La crisi delle democrazia rappresentativa che vivono i paesi europei negli ultimi anni ha inoltre

portato ad una partecipazione diretta degli interessi delle maggiori imprese nelle negoziazioni

internazionali. Le voci dei governi nelle riunioni di negoziazione per la lotta al cambiamento

climatico si sono spesso limitate a portare avanti gli interessi dei maggiori gruppi economici

nazionali, spesso coincidenti con le industrie più inquinanti.

23

4.REDD: fuoco sulle foreste

Uno dei programmi più importanti dei CDM è la Riduzione delle emissioni legate alla

deforestazione e al degrado dei boschi (REDD)8, cui si è aggiunto alcuni anni dopo il programma

REDD+. Il programma fu approvato a Bali nell’ambito dei negoziati internazionali della COP13 e

modificato a Poznan nel 2008, dove furono incluse nel programma la conservazione e l’uso

sostenibile dello stock di carbonio dei boschi.

Il programma REDD nasce dall’esperienze del progetto “Noel Kempff Mercado”9, che nel

1997 vide diverse imprese internazionali, provenienti per lo più dal settore energetico e petrolifero,

finanziare la protezione e il rimboschimento di un parco naturale nel nord-est della Bolivia. Il

progetto creò un rapporto di collaborazione tra pubblico e privato nell’ambito della lotta al

cambiamento climatico, che entrò nell’ambito delle negoziazioni Land Use, Land-Use Change

and Forestry (LULUCF).

Alla base del REDD c’è il principio di aumentare il sequestro di carbonio atmosferico

proteggendo le foreste, attraverso un sistema di incentivi che renda "conveniente" mantenere le

foreste intatte invece che abbatterle. Una volta accertata la quantità di carbonio che una data foresta

è capace di catturare, la fase finale del programma prevede che i Paesi cosiddetti “avanzati” paghino

ai Paesi in via di sviluppo delle compensazioni per preservare le loro foreste dalla deforestazione.

Le attività del Programma REDD sono condotte dai governi locali e nazionali, da grandi ONG e

dalle imprese del settore privato.

Il REDD è di fatto anch’esso uno schema di compensazioni per il mercato delle emissioni, e

va’ dunque a produrre crediti di emissioni. Questi crediti, generati dai progetti portati avanti nei

Paesi in via di sviluppo, possono essere sfruttati dai governi dei Paesi “avanzati” per raggiungere gli

obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto o possono essere rivenduti sul mercato del carbonio.

In pratica, essendo il REDD basato su processi finanziari, i Paesi sviluppati lo utilizzano di fatto

come sistema per continuare a emettere carbonio, pagando piccoli contributi, e senza investire in

tecnologie più efficienti. Anche le grandi multinazionali hanno fiutato l'affare, e stanno puntando a

impossessarsi dei terreni forestali che potranno godere di sussidi, togliendoli ai popoli indigeni e

alle comunità locali. Gli incentivi rischiano di creare dunque un nuovo assalto alla terra, ai danni

delle comunità indigene e rurali: il crescere del valore delle foreste che abitano attira nuove ondate

di investitori e avventurieri, e minaccia i diritti indigeni sulle proprio terre. Tra le critiche rivolte al

sistema dei REDD vi è anche il rischio di leakage, ovvero di una protezione selettiva delle zone boschive, producendo come effetto che in una regione le foreste vengano protette con successo, men-

8

9

Per maggiori informazioni sul programma REDD, il sito: http://www.un-redd.org/.

Noel Kempff Mercado Project - http://www.cbd.int/forest/doc/noel-kempff.pdf.

24

tre in un’altra la deforestazione aumenti, ad esempio perché le superfici delle foreste protette non

possono più esser trasformate in terreno da coltivare.

Il programma REDD+ va oltre la prevenzione della deforestazione e della degradazione delle foreste, ed include anche il ruolo della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste e la

valorizzazione degli stock di carbonio delle foreste nella riduzione delle emissioni. Il Programma

REDD+ è uno degli accordi più noti ma anche una delle principali fonti di conflitto all’interno dei

tavoli negoziali sul clima. I suoi limiti erano già emersi nel progetto del ‘97 , durante il quale ci si

rese conto che le compagnie incaricate del rimboschimento ostacolavano le pratiche agricole tradizionali di quella zona. Pur avendo avuto molto successo presso la UNFCCC, uno dei lati oscuri del

programma è che esso permette agli Stati di mantenere la loro indipendenza nell’identificare le aree

forestali nazionali e le aree forestali degradate dove sviluppare monocolture, considerate come attività di rimboschimento, nonostante i pesanti effetti i termini di contaminazione (massiccio utilizzo

di agro tossici) e di perdita di biodiversità e fertilità dei suoli che esse producono.

In pratica, le compagnie inquinanti possono acquisire crediti nel mercato del carbonio in

cambio della conservazione, del rimboschimento o della gestione sostenibile di un’area forestale nei

paesi del sud del mondo. È chiaro in tal modo che il Programma REDD+ utilizza in definitiva gli

stessi meccanismi che hanno causato i problemi ai quali si cerca di porre rimedio. Tali meccanismi

vengono teoricamente ascritti al campo della cosiddetta “green economy”, che concettualmente,

alla luce del rapporto Brundtland10, inserisce una valutazione di tipo ambientale nell’analisi

economica, pur mantenendo tale valutazione come fattore esterno. Questa corrente teorica non

abbandona il tradizionale paradigma della scienza economica ortodossa che separa natura ed

economia. Sulla base di questo paradigma accademico, il cui carattere realmente innovativo dal

punto di vista della sostenibilità è ampiamente dibattuto, si stanno sviluppando delle risposte al

cambiamento climatico fondate a ben guardare sugli stessi meccanismi di mercato che lo hanno

generato.

Il mercato dei diritti di emissione, fulcro delle odierne strategie contro il cambiamento

climatico, si fonda infatti sull’idea che l’incentivo del mercato possa orientare gli attori economici

ad assorbire i costi ambientali delle loro attività. L’incentivo consiste nella possibilità, per le

imprese inquinanti, di acquistare Certificati di Emissioni Ridotte (CER) attraverso l’investimento

in progetti CDM nei Paesi del Sud del mondo e, successivamente, di rivenderli sui mercati dei Paesi

del Nord globale ad altre imprese inquinanti. I CER sono stati introdotti partendo dall’assunto per

cui le attività produttive dei paesi sviluppati – alla base dei modelli di consumo che stanno

esacerbando lo sconvolgimento climatico – non possano essere modificate senza comportare una

sostanziale (e inaccettabile per il mercato) perdita di profitti. In quest’ottica, dunque, l’investimento

10

Il Rapporto Brundtland, noto come Our common future, è un documento rilasciato nel 1987 dalla Commissione

Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, viene introdotto il concetto di sviluppo

sostenibile. Il Rapporto completo è reperibile sul sito: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.

25

nei Paesi in via di sviluppo rappresenta l’unica strada da percorrere al fine di ridurre le emissioni a

livello globale. Un approccio questo che si basa sull’assunto per cui ogni processo produttivo ha

come unico scopo quello di massimizzare i profitti, non considerando come variabili nè la

distribuzione di ricchezza all’interno della società né le esternalità generate dall’economia, quali

inquinamento, ingiustizia sociale, ecc.

Box 6

Ruolo delle popolazioni indigene e rurali nel ripristino e nella conservazione delle foreste

A dispetto di quanto previsto da programmi come il REDD, per raggiungere concretamente l’obiettivo del

ripristino delle aree degradate è necessario principalmente interrompere il disboscamento, impedire lo

sfruttamento agro-industriale e fermare le riforestazioni con specie esotiche, limitando lo sviluppo delle

attività agro-forestali e delle monoculture in zone forestali. Inoltre nel prevedere politiche reali di tutela delle

aree boschive, non si può pensare di escludere le popolazioni indigene e contadine che le abitano e che sono

state capaci di tutelarle fino ad oggi.

In tal senso, le politiche forestali di conservazione possono essere davvero valide solo quando riconoscono e

considerano il ruolo svolto da queste popolazioni. In quest’ottica è necessario recuperare il concetto di bene

comune delle zone forestali, zone in cui le comunità e la natura arrivano a creare forme di coevoluzione eco e

socio-sostenibili. Tutte le azioni di ripristino delle foreste possono essere svolte dai popoli che le abitano

anziché date in gestione a imprese multinazionali, riconoscendo l’opportunità e anche la convenienza

economica del ripristino piuttosto che la distruzione delle foreste e lo sfruttamento agro-industriale della terra.

Per questo, i fondi destinati al cambiamento climatico dovrebbero essere condizionali all’instaurazione di

strategie di gestione forestale partecipative che considerino gli interessi degli abitanti dei territori in questione,

riconoscendo il valore della “deforestazione evitata” e del mantenimento dei servizi ambientali garantiti da

queste popolazioni a beneficio dell’umanità. Questo cambiamento di indirizzo nelle politiche di protezione

può essere compiuto solo promuovendo attività a basso impatto ecologico nel rispetto dei diversi stili di vita

dei popoli che vivono nelle aree forestali degradate. Tale posizione viene sostenuta da attori internazionali

come il World Rainforest Movement e innumerevoli comunità indigene, che per anni hanno difeso i loro

territori dallo sfruttamento non sostenibile. Anche la Via Campesina ha rifiutato il Programma REDD+,

sostenendo che si debba invece agire direttamente sulla prima causa della deforestazione: l’attuale sistema

agroalimentare mondiale.

Analogo ragionamento vale per le politiche di riforestazione. Secondo Friends of the Earth International –

impegnata attivamente nella denuncia dei crimini dell’industria dei biocarburanti – affinché possano essere

elaborate politiche di riforestazione adeguate è fondamentale l’esclusione da tali programmi delle piantagioni

di specie esotiche, ponendo così un freno all’attività delle grandi aziende internazionali che guidano

l’espansione delle monocolture di interesse commerciale nelle aree disboscate. Secondo l’organizzazione

un’efficace politica di riforestazione deve considerare in primis la salvaguardia delle specie autoctone e il

recupero delle foreste originarie fondandosi sulla partecipazione attiva delle popolazioni locali. In particolare,

sarebbe in tal senso auspicabile l’introduzione di incentivi tali da indurre gli agricoltori locali a piantare alberi

autoctoni sui loro terreni, al fine di migliorare l’agro-biodiversità della produzione agricola e, al contempo,

prevenire inondazioni, frane, erosione del suolo, ecc

A sollevare ulteriori critiche, è il fatto che i programmi REDD e REDD+ si basino sulla

definizione di “bosco” elaborata dalla FAO, una definizione a dir poco generica: “un bosco

26

corrisponde a terre che si estendono per più di 0,5 ettari dotate di alberi di un’altezza superiore ai

5m ed una copertura arborea superiore al 10%, o di alberi capaci di raggiungere questa altezza in

situ”11. Sulla base di questa definizione, che non fa alcun riferimento alla provenienza delle specie,

nel corso delle negoziazioni del programma REDD+ sono state presentate come misure di

protezione boschiva numerose proposte di impianto o estensione di monocolture nelle zone

degradate. È noto tuttavia che le monocolture hanno effetti dannosi sulla biodiversità, comportano

massicci utilizzi di composti agrochimici, contribuendo alla desertificazione e alla salinizzazione

del suolo. Con una definizione così vaga si corre dunque il rischio di sostituire i boschi originari del

pianeta con piantagioni e monocolture dannose per l’ambiente.

L’analisi di diversi progetti pilota internazionali, realizzati nell’ambito del programma

REDD+, dimostra come uno dei punti critici sia l’incapacità istituzionale di controllare le politiche

forestali. Con questo argomento si pretende di migliorare i sistemi di controllo attraverso la

partecipazione privata, autorizzando le coltivazioni per biocarburante o per il commercio di

legname nelle zone degradate garantendo in tal modo l’estensione delle attività economiche

piuttosto che la tutela delle aree boschive. In pratica, invece di incentivare il recupero della

biodiversità delle aree degradate attraverso, ad esempio, una gestione affidata alle popolazioni

locali, il Programma REDD+ aiuta le imprese che hanno innescato il processo di deforestazione a

guadagnare grazie al mercato CO2.

Ad esempio, nel caso di un Paese come l’Indonesia, nell’ambito del programma REDD+ si

prospetta che oltre il 25% dell’area complessiva da proteggere – e fino al 90% dell’area da

riforestare – sia destinato alla coltivazione di monocolture per i biocombustibili o per il commercio

di legname. Considerando le piantagioni alla stessa stregua delle foreste e dei boschi – come

generici “agenti in grado di catturare anidride carbonica” – non si tiene conto né della differenza

tra le varie specie (se siano cioè autoctone o meno) né della loro capacità di assorbimento di CO2.

Una piantagione, infatti, può catturare solo una quantità infinitesimale del carbonio trattenuto dai

boschi che, originariamente, occupavano le terre ora destinate alle monocolture. Inoltre, si utilizza

il concetto di “gestione delle risorse” causando l’effetto distorto di incentivare la produzione di

legname sotto l’ombrello del REDD+, introducendo per le imprese la possibilità di uno

sfruttamento forestale continuo con la contemporanea percezione di denaro da parte del GFCC.

Questo ha inevitabilmente conseguenze disastrose sulla conservazione dei boschi, considerato che

le industrie del legno sono inclini ad introdurre solo le specie caratterizzate da una crescita più

rapida e quindi più redditizie. In questo modo si determina il passaggio dai “boschi” alle “risorse

forestali”, disarticolando ecosistemi originari e confinando l’idea di un ripopolamento autoctono

delle aree degradate.

In definitiva, sotto l’egida del REDD, del REDD+ e di altre “false soluzioni” al

11

Fonte: FAO, http://www.cdmrulebook.org/497 e http://www.fao.org/docrep/009/j9345e/j9345e05.htm.

27

cambiamento climatico, l’industria forestale è riuscita a rafforzare la sua posizione a scapito delle

foreste primarie: pur prive di un supporto teorico, ma forti del lavoro di lobbying attuato in tutti i

summit internazionali, le grandi industrie vincolate al settore dei biocombustibili sono riuscite ad

introdurre le monoculture tra i meccanismi di assorbimento di CO 2, e questo suppone un

finanziamento diretto da parte del GFCC del processo di accaparramento delle terre – intensificatosi

in questi ultimi anni – per cui grandi corporazioni dell’agro-business acquistano la proprietà di

enormi terreni in diverse regioni del pianeta. Ciò ha trasformato il Programma REDD+ in una vera

e propria arma di espropriazione delle popolazioni indigene e rurali utilizzando l’argomento della

lotta al cambiamento climatico, disconoscendo il ruolo centrale di tali popolazioni nella

salvaguardia del patrimonio naturale nel corso dei secoli.

Già da alcuni anni i governi dei paesi industrializzati e delle economie emergenti hanno

conferito all’industria del biocombustibile il ruolo di attore chiave della “green economy”.

Particolarmente esemplificativa in questo senso è l’introduzione, da parte della Commissione

Europea nel 2007, dell’uso di miscele composte da un minimo del 10% di biocarburante per i

combustibili utilizzati all’interno dell’UE – pratica già introdotta negli Stati Uniti dal 2005.

Questa “risposta” al cambiamento climatico sembra tesa a diversificare le fonti energetiche

piuttosto che ad implementare una concreta strategia di riduzione delle emissioni, tanto che si è

concretizzata, ovunque nel mondo, in un’ondata di deforestazioni volte a creare lo spazio necessario

alla coltivazione delle monocolture per i biocarburanti. Ne sono esempi la diffusione della soia nel

continente sudamericano, il rinnovato slancio della canna da zucchero per la produzione di bioetanolo, la coltivazione massiccia della Jatropha Curcas – pianta velenosa che comincia a

diffondersi nelle monoculture di tutto il mondo per la produzione di biodiesel – l’uso del mais per la

produzione di etanolo. Tali varietà di monoculture sono tra le cause principali dell’attuale crisi

alimentare, in quanto queste forme di coltivazione concorrono all’accaparramento di terra fertile,

che si fa sempre più scarsa. Esse rappresentano, inoltre, la causa diretta o indiretta dell’aumento del

prezzo dei cereali e, mentre si premiano queste monoculture attraverso il Programma REDD+, gran

parte del mondo ne paga le conseguenze con la fame.

L’agro-business del biocarburante non solo è responsabile della deforestazione massiccia in

tutto il mondo ed è l’industria con maggiori responsabilità in termini di cambiamento climatico, ma

è anche dunque responsabile della distruzione della sovranità alimentare per molte popolazioni del

mondo. I principali Paesi produttori di biocombustibili sono infatti responsabili di disastrose

deforestazioni, come dimostra il caso già accennato dell’Indonesia. Questo Paese asiatico,

qualificato come uno dei “dragoni” economici della regione, ha raggiunto questo status grazie allo

sviluppo della coltivazione di palma africana, coltivazioni finanziate in parte dalla Banca Mondiale

sin dagli inizi degli anni ‘80. Inizialmente pensata per l’industria agro-alimentare, la coltivazione

della palma da olio ha determinato un costante aumento del livello delle esportazioni indonesiane e,

28

allo stesso tempo, ha prodotto una delle operazioni di deforestazione più selvagge mai registrate al

mondo, come pure l’essiccazione massiccia di torbiere, provocando incendi e l’emissione di una

grande quantità di gas a effetto serra. Nel corso di pochi anni di diffusione della palma africana,

l’Indonesia si è trasformata in uno dei maggiori inquinatori al mondo. La distruzione massiccia

delle selve tropicali in questo Paese è stata possibile grazie all’intervento dello Stato, col quale si è

giunti ad un’equiparazione dei boschi con le piantagioni di palma da olio. Negli ultimi anni si è

assistito alla riconversione del settore verso la lavorazione dell’olio per la produzione di biodiesel,

per rispondere al nuovo incremento della domanda mondiale di questo carburante e raggiungere gli

obiettivi della politica “verde” dei paesi del Nord globale. Sotto l’egida del Programma REDD+, il

governo indonesiano sta intensificando la coltivazione delle piantagioni di palma – con la

giustificazione di “controllare” le piantagioni illegali – procedendo attraverso l’espulsione delle

popolazioni indigene e rurali. Particolarmente esemplificativo, in questo senso, è il caso del

progetto Rimba Raya, nella provincia di Kalimantan12, dove, in nome dei CER, le imprese Shell,

Gazprom e la Fondazione Clinton hanno finanziato la “protezione” (cioè l’impianto di monocolture)

di oltre 100.000 ettari, impedendo alle comunità della zona l’uso delle foreste che rappresentavano

la loro principale fonte di sostentamento.

Questo non rimane però un esempio isolato. In moltissimi paesi e in vaste regioni,

soprattutto del Sud del mondo, le popolazioni rurali e indigene vedono quotidianamente violato il

loro diritto alla terra da parte delle imprese multinazionali e dei governi, spesso protetti da

programmi come REDD e REDD+.

12

Progetto REDD Rimba Raya: http://www.climatestandards.org/projects/files/rimba_raya/CCBA_PDD_Submission_for_Public_Comments_2010_06_05.pdf.

29

5. Foreste e agricoltura: sotto la minaccia dei CDM

La globalizzazione dell’attuale modello di sviluppo non ha fatto altro che accentuare e

inasprire gli effetti più deleteri che da sempre esso produce. Povertà, fame, crisi ecologica, crisi

energetica, ingiustizia sociale, sono le conseguenze ultime dell’espansione di un modello

economico che garantisce benessere solo ad una fetta della popolazione mondiale ma i cui effetti

negativi in termini ambientali, economici e sociali ricadono soprattutto su chi da quel benessere è

escluso.

Mentre le principali agenzie di sviluppo e le organizzazioni internazionali come Banca

Mondiale, FAO e IFAD si ostinano a definirli fenomeni residuali – risultato della mancanza o del

fallimento dell’incorporazione nel mercato mondiale – la povertà cronica, l’insicurezza alimentare e

la crisi ecologica devono essere letti non tanto come il risultato dell’esclusione, ma piuttosto come

conseguenza della stessa incorporazione nel mercato mondiale e nelle relazioni di produzione

che esso richiede, che, a loro volta, si basano su relazioni strutturali di disuguaglianza di diverso

tipo (di classe, di generazione, di genere, ecc.).

Il settore agro-alimentare è il settore che meglio esemplifica questo stato di cose. A

partire dalla riconfigurazione neo-liberista dei rapporti di produzione e distribuzione a livello

globale, avvenuta negli anni ‘80, il settore agro-alimentare è caratterizzato sempre più da un

evidente paradosso che lo rende il maggiore responsabile del cambiamento climatico in atto e,

allo stesso tempo, il principale generatore di fame e povertà. L’attività agricola è responsabile

della produzione di gas serra per una quota pari al 33% delle emissioni totali. Allo stesso

tempo, tuttavia, come in un vortice di causa ed effetto, il settore agro-alimentare è anche il

settore che subisce in misura maggiore gli impatti del cambiamento climatico.

Ma questo alto grado di vulnerabilità delle produzioni agricole di fronte agli

stravolgimenti del clima vale per tutti gli addetti coinvolti nel settore? Coinvolge tutte le forme

di agricoltura? Evidentemente no, ed è qui che si apre uno degli scenari più esplicativi dello

stretto rapporto tra giustizia ambientale e giustizia sociale. L’accelerazione del degrado

ambientale e del cambiamento climatico sta colpendo direttamente la produzione agricola e

la sicurezza alimentare di più di un miliardo di persone che vive già in condizioni di

povertà. Si tratta per la maggior parte di contadini poveri, qualcuno preferisce parlare di excontadini, visto che la doppia esposizione – al cambiamento climatico, così come all’attuale

sistema di produzione – ha innescato un profondo cambiamento sociale nelle zone rurali. Da

un lato si assiste ad una concentrazione del potere economico e politico nelle mani delle

multinazionali, dall’altra vi sono gli impatti distruttivi della crisi ecologica: i due fenomeni

insieme determinano una “stretta” sulla piccola attività agricola e innescano un processo di

differenziazione socio-economica. In questa situazione solo una piccolissima parte di contadini

30

riesce a garantirsi l’autosussistenza, mentre un esercito di contadini poveri non riesce più a

mantenere la propria attività ed ha pertanto cominciato a diversificare i propri mezzi di

sussistenza verso attività non-agricole. L’abbandono dell’attività agricola significa, a volte,

abbandonare anche la terra stessa, venderla o cederla in affitto agli agricoltori “benestanti” e,

successivamente, riversarsi in altre forme occupazionali, spesso informali o illegali, affollando

quelle cinture di povertà che circondano i principali centri urbani, in cerca della sopravvivenza

propria e delle proprie famiglie.

Box 7

L’agroecologia come alternativa all’agro-industria

L’Agroecologia è una disciplina scientifica relativamente nuova che, rispetto all’agronomia convenzionale, si

basa sui principi dell’ecologia per la progettazione e la gestione di sistemi agricoli sostenibili. L’agroecologia

osserva gli elementi di un ecosistema agricolo e le interazioni tra di essi proponendo principi e metodi di

lavoro che prendano in esame non solo l’aspetto produttivo ma anche la dimensione ecologica, tecnica,

socioeconomica e culturale del sistema agricolo. Gli obiettivi sono l’aumento della funzionalità e della

produttività, la preservazione della biodiversità, il riciclo dei nutrienti, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse

locali e l’autosufficienza economica delle aziende agricole locali. Questa tecnica agricola rivaluta le

conoscenze tradizionali dei popoli indigeni e dei contadini basate sull’armonia con i diversi ecosistemi della

Terra e le pratiche agricole ancestrali spezzate dall’espansione della rivoluzione verde durante il XX secolo.

L’agroecologia mette al centro del sistema il produttore e le sue conoscenze come fattore insostituibile, così

come lo sono le caratteristiche fisiche e biologiche di ogni unità di produzione. Enfatizza l’importanza della

partecipazione dei contadini per contrastare il processo di monopolizzazione della produzione agricola basato

sul profitto a breve termine. I contadini, insieme a studiosi e movimenti sociali di tutto il mondo, sono

consapevoli dell’inevitabilità di una transizione agricola.

Si stima che in America Latina circa un milione e mezzo di piccoli agricoltori adottino già tecniche agro

ecologiche. Ad esempio – secondo le stime di Miguel Altieri, professore di Agroecologia all’Università di

Berkeley – in Messico, la conversione dal sistema chimico a quello agro ecologico delle proprie coltivazioni di

caffè ha portato circa 100.000 produttori ad aumentare del 50% la produttività di quelle coltivazioni.