digital magazine maggio 2011

N.79

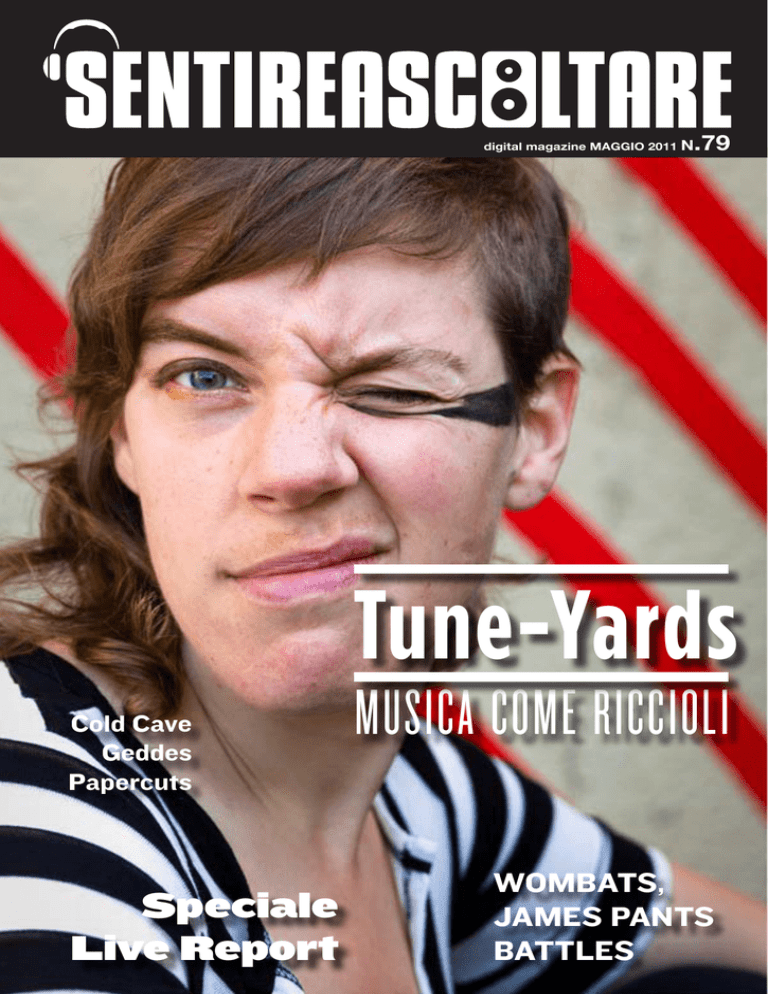

Tune-Yards

Cold Cave

Geddes

Papercuts

Speciale

Live Report

musica come riccioli

Wombats,

James Pants

Battles

p. 4

Turn On

Cold Cave, Geddes, Papercuts,

p. 10

Tune IN

Wombats, James Pants, Battles

sentireascoltare.com

p. 22

Drop Out

Tune-Yards

p. 30

Recensioni

p. 86

Speciale Live Report

.

Rubriche

p. 92

p. 94

p. 96

p. 100

p. 101

Gimme some inches

Reboot

China Files

Campi Magnetici

Classic Album

SentireAscoltare online music magazine

Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05

Editore: Edoardo Bridda

Direttore responsabile: Antonello Comunale

Provider NGI S.p.A.

Copyright © 2009 Edoardo Bridda.

Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,

in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,

è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare

Direttore: Edoardo Bridda

Direttore Responsabile: Antonello Comunale

Ufficio Stampa: Teresa Greco

Coordinamento: Gaspare Caliri

Progetto Grafico e Impaginazione: Nicolas Campagnari

Redazione: Andrea Simonetto, Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco

Staff: Marco Boscolo, Edoardo Bridda, , Luca Barachetti, Marco Braggion, Gabriele Marino, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco, Fabrizio Zampighi, Luca

Barachetti, Andrea Napoli, Diego Ballani, Mauro Crocenzi, Fabrizio Zampighi, Giulia Cavaliere, Giancarlo Turra

Copertina: Aucan (foto di Giordano Garosio)

Guida spirituale: Adriano Trauber (1966-2004)

Turn On

Cold Cave

—Goth pop orchestra—

La cura del rigore ha dato i suoi

frutti e ora l’electro minimale può

lasciare spazio a grandiosi anthem

post punk. I nuovi Cold Cave

raccontati da Wesley Eisold

È

un Wesley Eisold diverso, più maturo (ma verrebbe da dire più sgamato), quello che abbiamo contattato

in occasione dell’uscita del nuovo album Cherish The Light Years. Solo un paio di anni fa, il trentaduenne

agitatore culturale della New York più underground, era un ex punk prestato all’elettronica DIY; con i Cold Cave si

ispirava ai primi, minimali esperimenti synth pop, mentre la sua misantropia andava di pari passo ad un suono

algido e alieno. Oggi i Cold Cave sembrano ben più di uno dei tanti progetti estemporanei. L’uscita dell’album ha

coinciso con una voglia di assaporare il responso di nuove platee e di lasciarsi andare ai riti del pop, senza tuttavia

tradire l’impronta artsy originaria.

Mi sembra evidente che siano cambiate parecchie cose rispetto a Love Comes Close, in cui bassa fedeltà

e minimalismo digitale rappresentavano i segni distintivi del vostro sound. Cos’è successo in questi due

anni?

Diciamo che gli aspetti che hai elencato per me erano importanti, ma il motivo era che non c’era altra scelta. Prima

di allora non avevo mai scritto e registrato musica. Naturalmente apprezzo il minimalismo e penso che il lo-fi si

adatti particolarmente a certe situazioni musicali. Le canzoni che ho scritto per quest’album, però, non avrebbero

funzionato con quel tipo di sonorità; quando le ho scritte le immaginavo anthemiche e grandiose. La differenza è

che il tempo è passato e non avevo intenzione di rimanere fermo al suono dell’album precedente.

Dunque si è trattato di una naturale maturazione musicale?

Beh, avendo preso confidenza con tutto il mio equipaggiamento, è stato naturale iniziare a scrivere canzoni più

strutturate. Quello che volevo fare era un disco pop che però suonasse ancora chiaramente Cold Cave. Sono molto

contento del risultato. Ci sono voluti due anni per realizzarlo e sicuramente viaggiare nei quartieri in cui sono nato

ha contribuito a darmi l’ispirazione giusta.

The Great Pan Is Dead , il singolo che ha anticipato l’album, ha un approccio rock molto potente. Mi pare

che nella tua musica ora ci sia più fisicità e più partecipazione emotiva rispetto a prima.

4

È vero, anche se tutto sommato quella canzone è

un’eccezione all’interno dell’album. Per come la vedo

io, c’è sempre stata emotività nella mia musica ma forse ora è venuta allo scoperto. Volevo che quella canzone fungesse da cerniera fra quello che ho fatto in

passato e quello che sta per accadere. Essendo poi il

primo estratto dall’album, volevo che fosse chiaro che

le cose sono cambiate rispetto al passato.

Il tuo modo di cantare, in alcuni brani del disco mi

ricorda quello di Phil Oakey degli Human League.

Quanto sono state importanti per te band le electro pop band degli anni 80, come gli stessi League

o i New Order?

Certamente quelle band per me sono importanti, ma

non più di altre. Da Gary Numan agli Absolute Body

Control, fino ai Sisters Of Mercy, sono cresciuto con

questa musica ed è quella che ascolto ancora oggi.

Tornando al discorso della voce, la musica elettronica,

soprattutto quella dalle sonorità più fredde, ha sempre avuto parti vocali impassibili. Bisogna però essere

molto naturali per suonare credibili.

Gli artisti che hai citato hanno portato una buona

dose di sperimentazione nella pop music dell’epoca. Pensi che sia una cosa che può essere fatta anche oggi?

In verità non sono interessato a qualcosa di simile.

Sono più interessato a fare musica in cui credo, mantenendo una certa onestà intellettuale. Non so se ci sia

spazio per questo. Personalmente sono attratto dagli

aspetti più sperimentali della musica popolare. In fondo mi piace il conforto della familiarità ma adoro godere degli errori umani.

Per essere un artista che fa un ampio utilizzo di tecnologia nuova e vintage, so che hai sempre avuto

opinioni piuttosto negative sul modo in cui questa

influenza l’uomo.

Quello che penso è che facciamo affidamento sulla

tecnologia per esprimere quello che non si può dire o

che non ci sentiamo sicuri di dire con quelle cose apparentemente insignificanti che sono il nostro cuore e

il nostro cervello. In musica, ad esempio, non potremo

mai fare a meno di sintetizzatori e chitarre.

I Cold Cave sono un frutto della scena DIY newyorkese. Hai mai sentito di avere qualcosa in comune

con quegli artisti?

A New York ci sono band interessanti ovunque, ma non

sono sicuro di avere qualcosa in comune con qualcuna di esse. In generale non mi sento ispirato da band

che hanno un suono simile al mio. Preferisco ispirarmi

alla gente in cui credo, indipendentemente da quale

sia il mezzo con cui scelgono di esprimersi.

Per cui non ci sono artisti che ammiri o con cui ti

piacerebbe collaborare?

Si, ma in questo momento sono più attento ad altre

forme di espressione artistica, come certo design d’avanguardia per l’abbigliamento. In particolare c’è un

designer italiano a cui sono molto legato, si chiama

Maurizio Amadei.

So che avete un programma serrato di date per

promuovere l’album, vi troverete anche di fronte

alle grandi platee dei festival estivi. E’ corretto dire

che le performance live stanno diventando importanti per voi?

Si, è così. Saremo in tour dalla fine di Marzo fino, almeno, a Settembre. È un ottimo momento, dopo molto

tempo mi sento pronto ad uscire da New York. Per me,

poi, non è mai stato un problema di piccole o grandi

platee. Ho avuto esperienze positive e negative in entrambe le situazioni.

Immagino che sul palco, questa volta, ci sarà una

vera e propria band. Alla luce di questo consideri

sempre I Cold Cave come un tuo progetto solista?

Continuo a scrivere e dirigere la band in prima persona. Poi, naturalmente, ci sono amici che suonano

insieme a me, ma in generale l’input esterno è molto ridotto. L’intenzione, dal vivo, è di sembrare di più

una band tradizionale. Fino all’anno scorso eravamo

io, Dominick Fernow, Jennifer Clavin e un batterista.

Ora abbiamo anche un chitarrista. L’aspetto visuale in

realtà è cambiato molte volte da quando la band ha

cominciato a suonare dal vivo.

So che non ti occupi solo di musica, ci sono altri

progetti in cui sei coinvolto al momento?

Sto lavorando su alcuni libri ma i Cold Cave occupano

la maggior parte del mio tempo. È la cosa che preferisco fare in questo momento.

Questo significa che stanno diventando una specie

di lavoro per te?

Li considero più una scelta estetica, non un progetto o

un lavoro. Meglio dire uno stile di vita.

Cosa dobbiamo aspettarci dai Cold Cave nell’imminente futuro?

Come dicevo saremo parecchio in tour nei prossimi

mesi. Sto anche scrivendo e registrando nuovo materiale, in generale sto cercando di migliorare quello che

ho fatto fino ad ora. Aspiro ad essere un esempio per

le persone a cui è stato detto che non sono in grado

di fare quello che desiderano. Il tempo che abbiamo è

troppo prezioso per essere sprecato.

Diego Ballani

5

Turn On

Geddes

—No Fit States—

Intervista a Stuart Geddes per

parlare di house londinese al di fuori

dei circuiti mainstream...

6

U

sciamo per un attimo dal continuum UK in compagnia di Stuart Geddes. L’uomo produce e

suona house a Londra, organizza i party Mulletover

nella migliore tradizione danzereccia della capitale.

Il mese scorso ci ha allietato con una compilation per

la sua etichetta murmur. L’abbiamo sentito per capire

dova va il suono londinese al di fuori delle atmosfere fumose del dubstep, sempre e comunque underground. La chiacchierata in esclusiva per noi. Ciao! Ti puoi presentare al pubblico italiano?

Ciao! Sono Geddes e vivo nell’East London, la parte

più cool della città, dove girano le ragazze più carine.

Sono il responsabile di due party underground (Mulletover e Nofitstate) che si svolgono in piccoli scantinati e in capannoni fuori dalla città. Ho iniziato sette

anni fa a suonare al Mulletover, perché era impossibile

entrare nel circuito dei club. Così ho proposto questa

nuova serata tutta mia, per suonare quello che mi piaceva di più.

Dopo anni di LP e tracce sparse, hai deciso di pubblicare una compilation. Cosa avevi in mente quando hai iniziato il progetto?

L’ho registrata perché non ne avevo mai fatta una. Anche se il mercato non tira molto, la nostra nofitstate

sta andando a ruba. Siamo molto contenti solo a livello di prevendite del disco. Prima registravo dei demo

mix che regalavo alla gente che veniva al Mulletover. I

ragazzi però non apprezzano molto i dischi gratuiti, e

soprattutto non credono che un prodotto possa essere di buona qualità se non lo pagano, quindi ho deciso

di passare al commerciale.

Perché hai scelto Tom Demac per il secondo disco?

Tom è l’artista che rispetto di più e in cui credo veramente. Ha molti pro e idee che sono diverse dalle mie.

Anche se il suo stile è più vario la nostra matrice è comune.

Nel CD hai usato tracce di Deniz Kurtel, Maceo Plex

e altri artisti che suonano ‘soft’ house. Ti piace suonare calmo, senza sparare il solito basso four-onthe-floor?

Dipende dalla serata. Qualche volta serve suonare

soft, qualche volta serve spingere. Quando suono nelle location più piccole posso essere un po’ più creativo

e raccontare una storia. Nel grandi club tutto ciò non

è permesso.

Negli ultimi mesi c’è stato un grosso hype intorno

ai nomi di Wolf + Lamb e Nicolas Jaar. Ti piacciono

pensi che stiano proponendo qualcosa di nuovo?

Conosco molto bene il loro lavoro [W+L]. Penso che

suonino freschi e nuovi. La stampa infatti si è buttata

subito su di loro, ma non so quanto possano durare.

Nicolas è diverso, suona con gente che non viene dai

club. La sua musica sta inglobando nel suono house

sonorità jazz e probabilmente potrebbe diventare la

contemporanea per il 21-mo secolo.

Pensi che questo cambiamento sposterà un po’ i

gusti della gente che frequenta i club?

La musica che propongono ha ancora un audience

piccolo in confronto a quello dei club house. La loro

proposta è molto interessante e funziona bene, ma

credimi, se vuoi raggiungere le folle non puoi suonare

a 120bpm...

Suoni spesso in Inghilterra ma anche negli States.

Pensi che si sia una differenza nei clubbers di questi due paesi?

Puoi dirlo forte. Gli europei sono più cosmopoliti e

sono aperti a sonorità e gusti nuovi. Gli States sono

un po’ retrò, guardano di più al passato, non hanno la

cultura musicale sufficiente per apprezzare le novità.

Suoni anche in Italia? Conosci artisti italiani?

Ho suonato solo una volta in Italia per la crew The Flame; mi ha invitato Luciano Esse. Penso che sia italiano,

no?

Ho visto che nella compilation hai usato una traccia di Marco Passarani. Lo conosci? Ti piace il suo

lavoro?

Conosco poco del lavoro di Marco. Le sue produzioni

su Running Back è strana forte però!

Quali sono i DJ che ti piacciono di più?

Ricardo Villalobos, Danny Tenaglia, Jay Hannan, Craig

Richards, Giles Smith. I tuoi prossimi progetti?

Ho qualche traccia che esce a breve e qualche remix

(Kruse & Nurenberg feat. Nathalie Claude ‘More and

More’)...

Cosa stai ascoltando ora?

Il podcast di Roman Flugel su Beats In Space.

Quali sono le prossime uscite su murmur?

Un sampler in vinile con tracce esclusive di James

What e un remix di Glimpse. Poi escono gli EP di Marc

Ashken con un remix di Annoym, l’EP di Hugo Barritt

feat Robert Owens and qualcosa Hamid che è resident

all’Half Baked.

Perché hai chiamato la compilation nofitstate?

Alla fine delle serate siamo sempre in un ‘no fit state’ e

poi il party si chiama proprio così. L’idea era di richiamare l’atmosfera notturna...

Marco Braggion

7

—Loveless Parade—

Sulla spiaggia del cosmic dream pop

prende posto Jason Quever: Van

Dyke Parks incontra il paradiso dei

My Bloody Valentine

8

Turn On

Papercuts

L

a scena è un po’ sempre la stessa: una spiaggia al tramonto e un setting sun che tutto dori e illumini di

barbagli arancioni, sfumature tardo-adolescenziali assolute ma pudiche, nostalgia per un attimo che fugace ci ha

riempito il cuore, l’anima e le orecchie, e poi se n’è andato

per sempre, tuffandosi nell’oceano, infilandosi tra le stelle che stanno apparendo sulla volta celeste mentre il sole

si accomiata. E’ un momento che sfiora più che toccare,

come una brezza che annuncia l’estate: effimera muove

appena i capelli impregnandoli di bittersweetness.

Sarebbero sentimenti da noi che abbiamo scoperto

Siddartha tra i banchi di scuola, di nascosto tra un Dante

o un Boccaccio, che ci pareva avessero un odore troppo

forte, e le equazioni di secondo grado o la trigonometria,

che – invece – di odore sembravano proprio non averne

alcuno. Ma sono invece alcuni dei colori che riempiono

da qualche anno le tele musicali di alcuni act che si sono

via via guadagnati rispetto e audience fuori dal ristretto

giro delle camerette. E’ il suono dei Morning Benders

dei vari Grizzly Bears e Beach House che hanno riempito le playlist delle ultime stagioni, e dove ritroviamo

anche il (mezzo) nostrano Jonathan Clancy, sponda His

Clancyness. Una scena, e una spiaggia, che sembrerebbe da tutto esaurito, e sulla quale, invece, trova posto

Jason Quever con il suo progetto Papercuts, che con il

quarto atto della sua discografia ufficiale, si iscrive definitivamente al club.

Nato in una comune della West Coast, Jason Quever

vive a San Francisco dove ha avuto l’occasione di sistemare un vecchio hangar per trasformarlo in uno studio

di registrazione e chissà che la struttura industriale non

abbia avuto un qualche ruolo nel fargli nascere un interesse per i riverberi e i delay. Da una parte all’altra della

baia collabora, tra gli altri, con Cass McCombs, Vetiver,

Casiotone for the Painfully Alone. Nei ritagli di tempi si

dedica a un folk-pop solare che diventa materia dei primi

due dischi, Mokingbird e Can’t Go Back.

Già dal penultimo You Can Have What You Want, invece, si registra un cambio di rotta, che fa guardare Jason a quella spiaggia con occhi diversi. Non più quelli del

folkster, ma quelli del drempopper. “Alcuni anni fa Spin

Magazine definì la mia musica”, ci racconta, “come la perfetta colonna sonora per un giro in macchina senza meta

lungo la Pacific Coast Highway. Sì, è vero, adoro guidare

lungo quella strada e perdermi nel paesaggio, ma questo

era il sound di Can’t Go Back, con un sacco di chitarre

acustiche. Oggi il nostro suono è diverso, anche se non

riesco a fare a meno di tornare – senza accorgermene –

al sound dei Sixites”. Il nostro suono, già. Perché non solo

Quever ha firmato per la Sub Pop, ma Papercuts è diventato un po’ più una band che ha suonato “per mettere giù

almeno la metà delle canzoni che sono finite sul disco.

Tutti insieme”.

Con la compartecipazione della live band o meno, Fading Parade è il risultato di una ricerca iniziata molti anni

fa e giunta a un primo passo importante e maturo. “Ogni

volta che fai un disco dovresti sentirti come se stessi crescendo e migliorando. Questo ti permette di dire quello

che vuoi in modo migliore. E’ una questione di esperienza

che si accumula”. Nonostante questi discorsi da bambino

grande, Jason Quever rimane un ragazzo che ha trovato

il modo per far uscire le proprie canzoni dalla cameretta

(letteralmente, visto che finora aveva fatto praticamente tutto da solo) e approdare a un’etichetta importante.

“Lavorare con i ragazzi della Sub Pop è fantastico, perché

hanno dimostrato un grande entusiasmo nei miei confronti e credo che questo si senta nel disco. Sono stati determinanti per permettere a me e alla band di poter fare

esattamente il disco che volevamo”. Aiuto che deve essere arrivato anche dalla co-intestazione della produzione,

che oltre al solito Quever, vede in console anche Thom

Monahan, già al lavoro per Vetiver e Devendra Banhart.

A proposito di produzione, già dalle note stampa, viene citato Phil Spector come uno dei fari a cui si è voluto

guardare. L’accostamento è più che mai azzeccato se si

presta attenzione agli strati di suono che sono stati depositati uno a uno sulle canzoni per dar loro un impatto

quasi fisico, ma senza snaturare la natura eterea e dream

delle composizioni. “Mi piacciono molto le produzioni di

Spector, ma non posso dire di ascoltarle molto ultimamente”. Il punto è che, produzione importante o meno,

è necessario che sia buona la materia di partenza. “Pensa alle Ronettes, una delle mie band preferite di sempre:

loro sono state eccezionali, sicuramente anche grazie

al lavoro di Spector, ma la qualità c’era già in partenza.

Quando penso al concetto di wall of sound, però, non

penso a Spector, ma ai My Bloody Valentine: una vera

pietra miliare per me”.

Ecco un altro illuminato sulla via di Loveless, del paradiso in terra e del sogno ad occhi aperti. Eppure, nonostante di noise qui ce ne sia poco, l’idea è sensata. E’

la band di Kevin Shields ad aver sparso sul pianeta una

polvere angelica che ha aperto le porte del sogno per

molti musicisti della generazione di Quever. La capacità

di quest’ultimo, il suo vero talento, è quello di far convivere questa materia con Van Dyke Parks, i Beach Boys e

gli Zombies in una macchina del tempo che li fa ritrovare

tutti sulla stessa spiaggia. Ma oramai è scesa la notte ed è

tempo di guardare le stelle mentre si accendono i falò e

ci mettiamo una coperta sulla spalle.

Marco Boscolo

9

Tune-In

Il perché e il per come Let’s Dance To Joy Division, tre

anni dopo, si è vestita di synth pop e non di grunge.

Ne abbiamo parlato con il bassista Tord ØverlandKnudsen...

Wombats

—Party da ritardatari—

S

Testo: Simone Madrau

10

ono insospettabilmente dimessi, gli Wombats.

Cortesi nei modi, sorridenti, parlano poco al di

fuori delle interviste, forse un po’ spaesati, forse un po’

stanchi tra apparizioni promozionali e concerti. Una

pacatezza che stride con il loro profilo di indie-band

giovanile attesissima in UK per This Modern Glitch, un

secondo album particolarmente difficile vista la rapidità con cui il mercato inglese di oggi mastica e rigetta

giovani band e hit radiofoniche.

E’ una frenesia in cui il gruppo sembra non sapersi inserire. Se il precedente A Guide To Love, Loss And

Desperation si abbeverava dai primi anni ‘80 dopo

che un intero filone di gruppi li aveva già abbondantemente riesumati, i nuovi brani subiscono le medesime

conseguenze rispetto al ritorno del synth pop che ha

dominato nella seconda metà degli ‘00. Revival per revival, un disco in odore di ‘90 come quello che il trio di

Liverpool prospettava avrebbe potuto rappresentare a

conti fatti una mossa più saggia.

Ecco quindi che i retroscena su questa seconda release, svelati a tu per tu con il bassista, il norvegese Tord

Øverland-Knudsen, finiscono con l’essere un trampolino per una serie di divagazioni in cui cerchiamo di capire come certi meccanismi musicali vengono percepiti da qualcuno che li vive sulla propria pelle.

Iniziamo parlando del nuovo album. Quando e

dove è stato registrato?

Per lo più lo abbiamo registrato a Los Angeles, per tre

mesi durante l’estate, facendo avanti e indietro da Liverpool. La prima session è stata prodotta da Jacknife

Lee, con cui abbiamo registrato tre canzoni. Poi qualche settimana dopo con Eric Valentine abbiamo registrato altre due canzoni, e ancora siamo tornati per

registrare il grosso dell’album con Rich Costey. E poi,

siccome lui era impegnato per finire le ultime canzoni

dell’album, siamo andati a Santa Monica per registrare

le ultime due canzoni con Butch Walker. Quindi quattro produttori diversi. Avremmo voluto registrate tutto

con Eric ma considerando che lui era molto impegnato

e che noi avevamo già lavorato con Rich per l’album

precedente, sapevamo di essere comunque in ottime

mani.

Non sorprende che Jacknife Lee sia tra i produttori.

Perfect Disease è prodotto da lui? Perchè mi ha ricordato molto il sound del secondo Bloc Party.

No, quella è prodotta da Rich Costey che comunque

aveva mixato quel disco. Quindi diciamo che ci sei andato vicino.

Il disco suona meno post-punk e più vicino al synth

pop o alle cose più ballabili degli anni 80. Voi per

primi lo dichiarate apertamente in Techno Fan dicendo ‘we are in the 1980s’. E’ una cosa voluta o è

il tocco dei produttori che ha portato le cose verso

questo risultato?

Il fatto è che dopo aver passato tre anni a suonare le

canzoni del nostro primo disco, eravamo talmente stufi che volevamo suonare in maniera ribelle, andando

letteralmente contro quanto avevamo prodotto fino a

quel momento. Pensa che il primo gruppo di canzoni

nuove che avevamo registrato era praticamente roba

grunge, molto heavy. Al punto che quando la nostra

etichetta le ha sentite la reazione è stata tipo ‘what the

fuck?!’. Andava bene cambiare, ma secondo loro quelli

non erano gli Wombats, erano proprio un altro progetto. Così abbiamo deciso di riprovare sul versante opposto, mettendoci a sperimentare con l’elettronica. L’utilizzo dei synth non è quindi un’idea della produzione,

siamo semplicemente noi che ci siamo messi a giocarci

perchè quel piglio post-punk scanzonato sul primo album ci era venuto a noia. Avevamo voglia di spingerci

il più lontano possibile da quello che avevamo fatto.

In verità ti ho chiesto questa cosa perchè sto notando che molte band inglesi tra quelle uscite negli ultimi anni stanno prendendo questa direzione,

meno basata sui riff di chitarra e più tesa a riscoprire certi suoni di matrice 80’s.

In effetti hai ragione, per quanto percepisca ugualmente molte sfumature tra questi gruppi. Gli anni 80

11

sono un buon denominatore comune probabilmente,

ma sarebbe semplicistico ridurre tutto a questo. Credo

che ciò che descrivi tu dipenda da due fattori differenti:

da una parte le possibilità che offre la tecnologia oggi

rendono molto più facile evolvere e farsi influenzare da

altre cose - forse anche troppe, devo dire - modificando il proprio suono nell’arco di poco tempo. Dall’altro

lato le tendenze musicali di oggi cambiano in maniera

molto più rapida, e così anche le esigenze di consumo

e i gusti di chi consuma musica. La gente ascolta molta

più musica, escono almeno quattro gruppi nuovi ogni

giorno.

Parlando di testi, vecchi e nuovi, penso che la parola ‘ironia’ sia la parola chiave dietro i vostri testi.

La cosa era già esemplare ai tempi di Let’s Dance To

Joy Division, dove dichiaravate che ballavate i Joy

Division per celebrare l’ironia del fatto che tutto

andava storto ma voi eravate felici. Una sindrome

generazionale, si direbbe.

Indubbiamente, e indubbiamente in questo disco

siamo sempre noi da quel punto di vista. Ma come ti

dicevo prima non abbiamo molto in simpatia quanto

abbiamo prodotto in precedenza, compreso quel singolo. Considera che Tokyo (Vampires And Wolves) parla

proprio di Let’s Dance To Joy Division. E ne parla come

se fosse un qualcosa da abbattere. E’ una canzone sui

meccanismi dell’industria musicale, su come sia facile

finirne intrappolati con una sola canzone e sulla necessità di fuggire prima che sia troppo tardi.

Bè, effettivamente Let’s Dance To Joy Division è stato un vero e proprio club anthem qualche anno fa.

Ti confesso tuttavia che personalmente preferisco

questa nuova Jump In The Fog: molto più matura in

termini di composizione, magari meno melodica

ma per molti versi sintomatica di una certa evoluzione.

Penso in effetti che sia il brano che anche a livello di

liriche suona come il più distante dal disco precedente.

Poi certo ci sono cose che suonano più vicine ai Wombats che la gente conosce. Ma pure aperture folk ed

esplosioni grunge.

In passato avete già presentato alcuni brani di questo nuovo disco dal vivo. Come ha reagito la gente?

Dipende. Nel caso di Tokyo hanno per lo più continuato

a ballare, nonostante serpeggiasse una certa curiosità.

Ma mentre eseguivamo Jump In The Fog, prima dello

scorso Natale, ho visto la gente fermarsi e mettersi ad

ascoltare con attenzione. Non è che non apprezzassero, anzi: sembravano sinceramente curiosi di capire

cosa stessimo facendo, piuttosto che intenti a ballare come scalmanati. Smettono di saltare e ballare e si

12

mettono ad ascoltare: sarà banale dirlo, ma è un modo

di reagire che mi piace davvero molto.

Cosa succede nell’underground di Liverpool in questo momento? Tu vieni dalla Norvegia ma vivete

tutti e tre lì, giusto?

Il paradosso è che pur essendo io l’unico membro della band non originario di Liverpool, sono anche l’unico a vivere a Liverpool al momento. Matt vive a Londra e Dan si è trasferito a Parigi. Quanto alla scena di

Liverpool, per essere onesti non la sto frequentando

molto perchè tra il tour, le registrazioni del disco che

come ti dicevo sono state piuttosto impegnative e la

promozione, ho passato davvero poco tempo a casa.

Quando ci sono, tendo ad andare a vedere i miei amici

che suonano. Posso dirti che in questo momento c’è

una discreta attività in ambito hardcore, soprattutto di

stampo At The Drive In e Blood Brothers. Quel genere di cose.

Non proprio la prima cosa che ci si aspetta quando

si pensa a Liverpool. Già voi siete molto lontani da

quell’immaginario, ma l’hardcore è praticamente

opposto.

Bè, se ti riferisci ai Beatles che io sappia gli unici nomi

in città con un’attitudine simile sono i Coral e Miles

Kane (ex The Rascals, metà dei Last Shadow Puppets

e di prossima uscita con un album solista tra i cui ospiti

figura Noel Gallagher, NdR). Ma sono cose abbastanza

sorpassate, almeno per ora.

Siamo a cavallo tra un decennio e l’altro. Qual è la

tua band preferita degli anni 00?

Bè, una sola è davvero difficile. Posso scegliere un disco

in particolare?

Certo, come meglio credi

Allora ti dico Kid A dei Radiohead. Mi ha cambiato un

sacco. Mi piacevano anche prima di allora ma quel disco è stato così di ispirazione: è musica elettronica ma è

pieno di chitarre al tempo stesso. E’ stupefacente come

sia riuscito ad aprirmi la mente. Dopo di loro ho iniziato

ad ascoltare gli Air, per esempio, e altri gruppi simili

che non avevo mai considerato.

Guardando ai vostri esordi pensavo aveste un’estrazione post-punk

Personalmente più che dal post-punk provengo dall’indie-rock degli anni 90. Conosci un gruppo genovese

chiamato Motorpsycho?

Certo...

Ecco, quello è il gruppo che mi ha fatto desiderare di

avere un gruppo. Avevo 13 o 14 anni.

E gli altri due? Hanno gusti più giovanili?

Non direi, anzi, anche loro vengono da ascolti come

Smashing Pumpkins, Weezer, tutto il periodo post-

grunge americano. E più recentemente si sono messi

ad ascoltare folk.

C’è qualcuno tra voi che ascolta davvero i Joy Division?

Certo che sì, semplicemente non sono stati un ascolto

così formativo come la gente immagina.

Cosa ti aspetti invece degli anni ‘10, a livello di suoni

e di musiche? Dieci anni fa la ruota è girata sensibilmente con gruppi come gli Strokes che hanno un

po’ cambiato attitudini e profili visti fino a quel momento, una sensibilità che ha dominato poi su tutto

il decennio.

In realtà credo che queste siano percezioni amplificate

da media tipo NME, che appunto portano alla ribalta un

certo stile creando un mercato intorno. Per certo, però,

qualcosa avverrà. Gli Strokes rappresentavano una

sorta di ritorno agli anni 70, ora come abbiamo detto

siamo dentro agli anni 80. E’ lecito quindi pensare a un

ritorno degli anni 90. Non solo in ambito rock, ma anche in ambito di dance music. E poi, certo, una rinascita

del grunge!

Tornando agli Wombats cosa c’è invece nel vostro,

di futuro?

Abbiamo iniziato il tour lo scorso mese e lo porteremo

avanti per tutto il prossimo anno, forse anche un anno

e mezzo. Dipende da come saremo accolti in America.

Non abbiamo speso molto tempo lì in occasione del

primo album ma al contrario questo, come ti dicevo,

ha comportato un sacco di lavoro da quelle parti. Siamo interessati a tornarci per registrare nuove cose con

i produttori americani e chissà quindi che non ci scappi

anche un tour di supporto per altre band.

13

Tune-In

Chiacchierata d’obbligo con questo ragazzone schivo

e strampalato che è un vero misconosciuto talento.

Chiuso nel proprio guscio...

James

Pants

J

—I Live Inside an Egg—

Testo: Gabriele Marino

14

ames Singleton, classe 1982, è un ragazzone dallo

sguardo un po’ svagato e dai modi timidi, avvolto

come da un alone di eccentricità naïf. James è James

Pants, uno dei talenti meno noti del roster non-specificamente-hip hop di casa Stones Throw. Un artista che

è prima di tutto un appassionato e che trova le ragioni

di una umiltà, di una disponibilità e una simpatia davvero rare nell’aver cominciato come stagista negli uffici della casa discografica che lo ha poi pubblicato. Un

musicista e un producer tuttofare a cui piace lavorare

in solitudine e con tutta la calma del mondo, chiuso nel

proprio studio e in quello stesso splendido paradossale guscio che è la tranquilla vita da provincia americana

che ha partorito le stranezze, l’assurdo e il surreale di

un David Lynch. E se sicuramente - lo sappiamo per

certo - Pants conosce e ama Twin Peaks, allora è anche

cresciuto a pane, burro d’arachidi e Residents e si dà la

buona notte con i Pussy Galore di Jon Spencer e così

via, riferimenti scontati e perfettamente assimilati dalla

e nella sua musica. Pensiamo noi. Ma James dei primi

conosce molto poco (“li devo approfondire”) e del secondo addirittura nulla. Mentre dichiara tutto il proprio

sconfinato amore per il “più grande genio musicale della

nostra epoca”: Gary Wilson. Ovviamente qualcosa non

quadra e quindi quadra perfettamente tutto.

Eccolo James, ennesimo splendido esponente di una

weirdness tutta americana - ad un tempo casuale, artigianale, seriale, metodica, casinista; borghesissima

e quindi davvero rivoluzionaria - che si nutre (oltre

che delle fondamentali crostate di ciliegia messe a

raffreddare sul davanzale) delle canzoni di Frankie

Avalon, del soul della Motown e delle song di Tin

Pan Alley, e che restituisce poi giocattolini deformi

e grotteschi in forma di incubi pop. Sempre in bilico tra umorismo e umori sinistri, dopo la new-wave

psichedelica, malata e maltrattata di Seven Seals,

il terzo omonimo album di James - che è però il suo

quinto long playing - sembra segnare una più decisa apertura al pop e al rock’n’roll. Declinati, ovviamente, sempre alla sua maniera. La nostra intervista.

James, puoi raccontarci ancora – ma per il pubblico

italiano sarà forse la prima volta – la tua incredibile

storia, che fa tanto “Sogno Americano”? Mi sembra

la migliore delle autopresentazioni possibili…

Certo! Era il 1998-1999 e io ero un grande fan delle

produzioni Stones Throw. I dischi che pubblicavano

in quel periodo erano soprattutto di rap underground

ed erano tra le cose migliori che si potessero trovare in

giro. Cose come Homeliss Derelix, Peanut Butter Wolf,

Lootpack [il gruppo rap di Madlib; ndr], Rasco. Venni

a sapere che Peanut Butter Wolf aveva programmato

un dj set a Austin, Texas (dove all’epoca vivevo). Volevo

andarci a tutti i costi, ma era la sera del ballo del liceo e

inoltre avevo un appuntamento con una ragazza (Cindy Huckabay). Così, da nulla, presi e mandai una mail a

PBW in cui gli chiedevo se gli andava di andare a comprare dischi assieme a me. Ovviamente io non conoscevo l’indirizzo: ho provato a indovinare quello giusto

(credo di avere provato un milione di combinazioni).

Assurdamente, PBW mi rispose e soprattutto mi rispose che gli andava bene. Ero tesissimo, eccitato come

un bambino. Così, dopo il ballo, portai la ragazza allo

show di Peanut, che era già finito da un pezzo. Lo riconobbi, lo fermai, ci scambiammo i numeri di telefono

e qualche giorno dopo andammo davvero per negozi

di dischi. Era un sogno che diventava realtà. Abbiamo

continuato a sentirci e io sono andato a trovarlo ad altri show nel corso degli anni. Una volta finita l’università, gli chiesi se potevo essere preso alla Stones Throw

come stagista e, di nuovo, assurdamente, mi disse di sì.

Così per un certo periodo mi sono trasferito a Los Angeles e ho lavorato negli uffici della ST. Non ricordo assolutamente quello che facevo, perché per me non era

reale, era un sogno. Inoltre, non gli ho mai fatto sentire

le mie cose. Credo che sia stato uno dei grafici con cui

avevo fatto amicizia, e a cui avevo passato qualcosa, a

parlargli delle mie registrazioni. Sta di fatto che circa un

anno dopo la mia assunzione come stagista, mi propose di fare un disco. Fu il giorno più bello della mia vita.

Il tuo immaginario è fatto di elementi pop grotteschi. La provincia americana, l’American lifestyle,

la musica anni Cinquanta e la musica anni Ottanta

(c’è qualcosa di Lynch-iano in questo miscuglio…),

kitscherie, giocattoli, ecc. Unisci una sensibilità pop

15

a un gusto e a una ispirazione weird. Quali sono i

tuoi interessi, le tue passioni extra-musicali?

Grazie! Mi hai proprio inquadrato per bene (ride)! Allora… interessi al di là della musica… Vediamo… Mi

piace molto andare in bici. Mi piace andare per negozi

e comprare dischi. Mi piace molto cucinare (pensa che

c’è stato un momento in cui ho pensato di mollare la

musica e diventare cuoco). Sono un grande fan dei libri e dei film horror e thriller degli anni Sessanta. Che

altro… Mi piace stare con mia moglie e con la mia

bambina di 2 anni: le piace un sacco ballare, non importa se si tratta di un boogie anni Ottanta o di una

filastrocca. Alla fine, principalmente, mi piace stare

in giro senza fare niente di particolare. E bere caffè.

Hai davvero letto l’Apocalisse di S. Giovanni per realizzare a Seven Seals?

Assolutamente no! Ma tutta quella roba mi affascina molto. Mio padre è un ministro presbiteriano. Sia

chiaro, non è assolutamente il tipo fissato con l’Apocalisse, il fuoco eterno, lo snake handiling [un rito

praticato da alcune chiese pentecostali americane ultraconservatrici che prevede di maneggiare un vero

serpente velenoso; ndr] e il mandare-i-tuoi-soldi-aGesù-Cristo. Anzi, è abbastanza fico. Ma ovviamente il

lato “deviato” del Cristianesimo (e dell’Inferno) è decisamente molto più eccitante per l’immaginazione (e

per i telegiornali) della semplice realtà di tutti i giorni.

Puoi descriverci la tua formazione musicale, come

musicista (e polistrumentista) e come ascoltatore

di dischi? Quando e come hai cominciato; che roba

ascoltavi; hai studiato musica?

Sono sempre stato malato per la musica. Pensa che

mio padre mi comprò un set di batteria, di quelli supercheap, tipo di cartone, quando avevo tre anni. Me ne

stavo tutto il giorno a pestare sopra i dischi di Whitney

Houston. Per un paio d’anni ho suonato la viola, ma poi

sono ritornato alla batteria. Ho suonato la batteria in

contesti jazz e in contesti orchestrali per tutto il periodo

delle scuole. Ho anche fatto parte di una marching band.

Allo stesso tempo, suonavo anche in gruppetti garage.

Poi una volta, al liceo, ho visto suonare Dj QBert e ho subito deciso che sarei diventato un super-dj da battaglia

[nel senso del turntablista virtuoso; ndr], come lui. Così

ho messo per un po’ da parte la batteria. Ma non ero

portato per essere un bravo battle dj. Poi ho scoperto

il sampling e il beat making e questo mi ha portato a

scoprire tutta la musica più pazza che si può trovare in

giro. Alla fine il cerchio si è chiuso, perché sono tornato

ai miei primi amori, il buon vecchio garage rock, il pop

16

e tutte quelle cose lì: molti dei dischi che mi facevano

schifo quando ero un b-boy e un crate-digger [il producer che cerca vecchi vinili per cavarne fuori loop e

beat; ndr] sono quelli che adesso mi piacciono di più.

Dicci di più su questo cosiddetto “fresh beat”. Sembra una coloratissima miscela lo-fi di vecchi beat hip

hop, dance anni Ottanta, influenze caraibiche, newwave malata…

Io non faccio “fresh beat”. Mi sa che è stato qualche espertone di marketing a tirarlo fuori (ride). Io faccio semplicemente quello che mi va di fare in quel preciso momento,

non mi importa se è new age, rap, jazz, soul, pop o altro.

Facciamo un gioco. Io ti dico il nome di un artista o

di un gruppo e tu mi dici quello che ti viene in testa,

quello che pensi, quello che vuoi.

Residents: Gli uomini talpa! Adoro The Making Of A

Soul da Not Available. Il sax mi fa pensare a una qualche

band exotica da incubo. E’ quello il sound che voglio.

Suicide: Facile. L’esempio perfetto di come le canzone

più semplici e più stupide sono le migliori. E’ come se

Frankie Avalon uscisse fuori dagli anni Cinquanta e cantasse sopra una drum machine scassata e una bassline

fatte di due note. Il mio pezzo preferito è I Surrender.

Jon Spencer: Non l’ho mai ascoltato.

Devo: Mi piacciono solo le loro primissime cose tipo

Booji Boy e Are We Not Men…

Half Japanese: Mai ascoltati.

Animal Collective: Sopravvalutati. Quando uscì Sung

Tongs mi piacque molto. Non c’era niente del genere

in giro. Ma andando avanti, devo dire che hanno finito

con l’annoiarmi. Sono comunque stati importantissimi,

perché è stato davvero incoraggiante vedere che anche

una band che suona una musica come la loro può vendere dischi. Sono ancora fichi, sicuro. Il disco di Panda

Bear era fico [probabilmente si riferisce a Person Pitch;

ndr].

Ween: Mi ricordo solo la loro Push The Little Daisies. Ho

anche un sacco di amici che sono fan dei Ween… forse

è arrivato il momento di approfondire la faccenda (ride).

They Might Be Giants: Mai ascoltati.

Frank Zappa: Per me è un po’… a come capita. Mi

piacciono un sacco le sue prime cose tipo The Duke of

Prunes e Help, I’m a Rock, ma alcune sue cose successive sono troppo “proggy” per me. Del resto, devo dire

che mi piacciono anche alcune cose del suo repertorio

prog, come Florentine Pogen. Insomma: la giuria deve

ancora deliberare (ride).

Gary Wilson: La più grande mente musicale della nostra epoca.

Baron Zen: Il prof. di scienze delle medie più fico che

conosco.

Peanut Butter Wolf: La seconda più grande mente musicale della nostra epoca. Deve solo riuscire a fare un

altro disco adesso (ride)!

Dam-Funk: Un professionista al 100%. Gli ho visto

fare una canzone dall’inizio alla fine – in cui suonava tutti gli strumenti in sequenza – in tipo 10 minuti: ed era bella! Inoltre, è una delle persone più carine che si possano incontrare nello showbusiness.

Approfondiamo il discorso sui Residents. Secondo me nei tuo dischi si sente molto l’influenza dei

loro suoni, delle loro voci deformate e, soprattutto,

dell’atmosfera generale della loro musica. Soprattutto del loro capolavoro pop-grottesco Commercial Album (vedi anche formato e intenti del tuo All

The Hits: brevi canzoni-schizzo simili a jingle pubblicitari). E’ vero? Cosa mi dici?

Mah.. forse è vero. Anche se io possiedo due, forse tre dischi dei Residents. Sicuramente è una band

che devo approfondire. Mi piace moltissimo il modo

che hanno di trattare la materia musicale. Mentre

non sempre mi piace il modo in cui effettano le voci.

Dai l’impressione di essere un solitario, un autarchico, uno che suona, registra e produce tutto da solo.

La voce femminile sul nuovo album è campionata

oppure si tratta di un feat vero e proprio? E, soprattutto, hai una band con cui portare in giro dal vivo

la tua musica?

Esatto. Lavoro molto meglio da solo. Mi viene difficile

collaborare con gli altri. Non so perché. Forse semplicemente perché con gli altri mi stresso e divento nervoso,

mentre quando sono solo non ho nessuno stress e non

sono in tensione. Sul nuovo disco c’è Lucrecia Dalt – che

ho conosciuto alla Redbull Music Academy – che canta su un paio di canzoni. Tutte le voci femminili in sottofondo invece sono di mia moglie. Quanto alla band,

ne ho una con cui suono regolarmente quando sono a

Spokane, Washington. Sono eccezionali, tutti miei vecchi amici, e mi diverto un mondo con loro. In ogni caso,

adesso io sono in tour in Germania, e ho trovato solo ragazzini di 13 anni da far suonare nella mia band (ride)...

Ci sono artisti contemporanei che ti piacciono particolarmente? Non so, gente come Flying Lotus, Toro

Y Moi, Tune-Yards?

Certo! Mi piacciono molto Flying Lotus e Toro y Moi,

e poi Sunn 0))), Mark Pritchard, Memoryhouse, Ariel

Pink, Daedelus, Teen Inc, Broadcast, Bubonic Plague,

le cose della Ghost Box [la fucina dell’hauntology Duemila; ndr], Ghostface, Build an Ark, Nissenenmondai,

Anika, Beak, Lil B, Felix Kubin, Oneohtrix Point Never,

Weedeater, Addison Groove, Kaval, Freddie Gibbs e mille altri. Hey, sto solo scorrendo il mio iTunes (ride)!

17

Tune-In

A colloquio con Ian Williams, chitarrista della band di

New York, nuovamente sulle scene con Gloss Drop: uno

degli album più attesi del 2011.

Battles

U

—Back to the battle field—

Testo: Simone Madrau

18

n’isterica fusione di math-rock ed elettronica

glaciale, l’indie-rock passato al vaglio dell’IDM

e quindi traslato nel futuro: era questa la formula alla

base di Mirrored, fulminante biglietto da visita con cui

quattro anni or sono Warp Records presentò quello

che sarebbe poi divenuto uno degli acts più brillanti

degli anni 00. Dietro ai misteriosi Battles si celava un

supergruppo formato da math-rockers vecchio stampo diretti e coadiuvati da una mente tanto fresca quanto schizofrenica come quella di Tyondai Braxton. Poi,

qualche mese fa, la separazione a sorpresa di quest’ultimo dal resto del gruppo; e poco dopo ecco i membri

superstiti sul sito della Warp, a promettere un ritorno in

una nuova veste. Un vero e proprio terremoto avvenuto nell’arco di pochissimi giorni, che minava in partenza le aspettative future di quanti, conquistati da Mirrored e dal successivo tour, credevano di aver trovato nei

Battles una nuova band di riferimento.

Alla prova del secondo disco, l’oggi trio di New York

sembra effettivamente cambiato. Il nuovo Gloss Drop

si muove in un colorato amalgama di math elettronico

e variopinte influenze esterne: colonne sonore, dub, e

molto altro. Gli esiti a nostro giudizio non sembrano

all’altezza della prova precedente, ma siamo in ogni

caso di fronte a un’uscita importante, che farà discutere e che non potevamo evitare di approfondire.

Da parte sua Ian Williams, raggiunto al telefono, non

vede l’ora di aprire il libro. Il tono di voce è quello di una

persona alla mano, giunta al termine di un lavoro dichiaratamente realizzato con maggiore sicurezza, ma

che pure non deve essere stato facile portare a compimento; e nondimeno, una fatica per cui l’ex Don Caballero vuole sentirsi ripagato, e di cui ci parla quindi

con grande spontaneità. L’unico tasto dolente sembra

proprio quello che riguarda Tyondai: per quanto Ian e

compagni abbiano già girato pagina, trapela un po’ di

amarezza nel guardarsi indietro. L’intervista.

Quando Tyondai se ne è andato, avete dichiarato che i Battles sarebbero stati una band diversa.

Ascoltando Gloss Drop direi che è proprio così

Sapevamo che qualcosa sarebbe cambiato, un po’ perchè era inevitabile e un po’ perchè noi per primi desideravamo evolverci in qualche misura. Quindi abbia-

mo fatto quella dichiarazione, ma non era niente più di

una dichiarazione di intenti. Al punto in cui eravamo in

quel momento non credo che nessuno avrebbe potuto

prevedere cosa esattamente sarebbe cambiato. Senza

contare che la registrazione di ogni brano di questo disco ci ha condotto a risultati spesso molto diversi: difficile quindi parlare di un cambiamento ben definito. Il

nostro modo di comporre consiste semplicemente nel

registrare i ritmi, le melodie, le dinamiche, e metterli

insieme. Mi piace molto, in particolare, ritrovarmi ad

ascoltare due tracce che suonano quasi in opposizione

l’una con l’altra, inserirle nello stesso brano e ascoltarne l’effetto. La visione completa di ciò che hai creato, in

ogni caso, arriva sempre per ultima: il sound di un determinato brano è qualcosa che crei inconsciamente,

non qualcosa che puoi pianificare. O almeno, noi non

ci riusciamo.

Una linea comune tra i brani comunque la si ritrova:

sembrate più positivi in questi nuovi brani, meno

Warp nel senso elettronico-futuristico e molto più

solari e divertiti

Penso che questa sensazione di maggior positività in

Gloss Drop sia dovuta al fatto che rispetto a Mirrored

abbiamo preso ulteriormente confidenza con questo

progetto, e non parlo solo di strumenti ma anche di

interazione tra i membri del gruppo. Con questo disco

ci siamo resi conto che non avevamo più paura di fare

queste cose e di farle in questo modo. A parte questo

abbiamo sempre avuto un certo senso dell’umorismo.

Ho il sospetto che la gente in generale ci prenda troppo sul serio rispetto alle persone che siamo oltre la musica.

Probabilmente questo è anche dovuto al tipo di

immagine che avete reso con l’album precedente.

Se ripensi al video di Atlas, devi ammettere che era

davvero claustrofobico con questa specie di cubo

trasparente immerso nel nulla. Tutt’altra cosa rispetto a un singolo come Ice Cream

E’ vero, Ice Cream è una canzone molto stupida. Ma ha

uno sfondo di serietà. Quando l’abbiamo registrata

eravamo in studio a Providence, Rhodes Island, e c’erano questi video di Bollywood alla televisione: football,

gente che ballava, ecc. Abbiamo pensato che quelle

19

sarebbero state le immagini giuste per Ice Cream: uno

strano ascolto legato a un’atmosfera allegra, come se

qualcuno ti dicesse che dietro quella felicità apparente tutto stava andando nel senso sbagliato: e abbiamo

giocato su questo aspetto. L’apporto di Matias Aguayo

nel brano è in equilibrio perfetto su tutto questo, concentrato sul modo in cui questa trappola omicida americana ti uccide mentre ci stai seduto davanti. Ha portato lo spirito giusto nel pezzo.

Parlando in senso strettamente musicale, invece, ritieni che ci sia anche un po’ di influenza glo-psichedelica a rendere Ice Cream così ‘solare’ e ‘diversa’?

Non saprei. Penso che in generale ciò che ci piace fare

sia sovvertire determinati meccanismi, e non essere

prevedibili nè tra un brano e un altro, nè all’interno dello stesso brano: penso ad esempio a White Electric, che

procede ‘seria’ per poi esplodere in quel divertente finale con la tastiera. Credo che questo punto sia per certi

versi la sintesi di ciò che vogliono essere i Battles: portare l’ascoltatore a credere che la nostra musica segua

un determinato schema per poi di colpo stravolgere

contesti e aspettative. Nel caso di Ice Cream l’intervento di un artista personale come Matias ha certamente

giocato un ruolo decisivo nell’economia del brano. Dubito che la gente si aspettasse un singolo del genere dai

Battles, e questa cosa ci conferma che il ragionamento

di cui sopra ha senso.

Ci sono brani come Africastle che hanno un’atmosfera cinematografica, in particolare nella seconda

parte sembra di ascoltare la colonna sonora di qualche pulp-movie

E’ vero, ci siamo fatti un po’ prendere la mano. Il fatto è

che adoriamo le colonne sonore in generale, soprattutto quelle dei vecchi film. E’ una sorta di nostalgia verso un tempo antico che sembra impossibile riprodurre

oggi: da un lato soffriamo questo aspetto, ma al tempo

stesso questa impossibilità rende tutto molto romantico.

Ci sono dischi, magari anche recenti, che vi hanno

influenzato nella creazione di alcuni brani, anche

solo sul piano degli arrangiamenti o di certe scelte

di suono?

Non saprei. Ascoltiamo musica di ogni genere ma non

sapremmo dire cosa precisamente ci influenzi. Ci sono

tanti gruppi che ci piacciono, a cominciare da quelli

che abbiamo coinvolto nel nostro disco ma, per quanto

possano piacerci, loro hanno il loro percorso e noi il nostro e non credo, al di là della reciproca stima, che ci influenzino più di quanto noi possiamo influenzare loro.

A parte questo ci capita spesso di ritrovarci ad ascoltare

cose molto distanti da noi, essenzialmente quelle che

20

passano per radio, come reggaeton e cose così: di base

non ci dispiacerebbero, ma sono in larga parte di qualità scadente. Così quando ci ritroviamo in studio prendiamo in considerazione solo noi stessi, con la massima

serietà, e cerchiamo di costruire da soli il nostro sfondo

lasciando tutte le altre influenze contemporanee a ruotare intorno a noi, ispirandoci magari sul piano dei contenuti ma non su quello prettamente tecnico.

Hai accennato agli ospiti del disco. Di Matias Aguayo abbiamo già parlato. Raccontaci qualcosa sugli altri, a partire da quella leggenda vivente che è

Gary Numan

Gary aveva una data del suo tour a Boston lo scorso autunno, e casualmente in quel momento noi eravamo

a Providence a registrare il disco. Siccome siamo tutti

suoi fans e siccome Boston dista solo 45 minuti da Providence, siamo andati a vederlo dal vivo. Siamo rimasti

impressionati dal suo live e gli abbiamo chiesto di partecipare al disco. Lui ha accettato con grande entusiasmo. E’ venuto in studio e ha registrato il suo intervento

in My Machines tra una data e l’altra, quindi un po’ di

fretta, ma il risultato ci ha comunque convinto. Quando

hai a che fare con un artista del genere non hai bisogno

di tempi particolarmente lunghi per produrre qualcosa

che ti soddisfi.

Kazu Makino

La sfida in questo caso era metterci alla prova con una

voce femminile. Quella di Kazu è molto particolare, così

pensavamo sarebbe stato ancora più difficile nel caso

specifico. In realtà, invece, tutto è stato molto più facile

del previsto perchè a dispetto della sua timbrica Kazu

ha uno stile molto naturale, e suonare intorno alla sua

voce è venuto spontaneo anche a noi.

E per finire, Yamantaka Eye

Non lo conoscevamo personalmente ma conoscevamo

gente che lo conosce e che ci ha messo in contatto con

lui. E’ una sorta di leggenda vivente, ci piacciono molto

i Boredoms e ci piaceva ancora di più l’idea di avere una

voce giapponese sul disco: un po’ perchè siamo stati in

tour in Giappone e abbiamo ricevuto forse la miglior

accoglienza di sempre in termini di pubblico, e un po’

perchè ci piaceva l’idea di avere un album ‘poliglotta’,

con gli ospiti che cantano ciascuno nel proprio idioma.

Non ci siamo propriamente riusciti, a dire il vero, ma ci

abbiamo provato.

Avete mai considerato la possibilità di trovare un

sostituto per Tyondai, ovvero un nuovo cantante

fisso?

Sì, ci abbiamo pensato lì per lì ma poi abbiamo rinunciato. Tyondai era parte del gruppo fin dall’inizio e, a

parte il fatto che non è facile sostituire un elemento

così caratteristico, trovare un nuovo membro fisso per

un progetto già avviato non era una cosa che ci allettava. Inoltre come ho detto prima era prioritario per noi

guardarci in faccia e capire come potevamo portare le

cose avanti rispetto al disco precedente. Ed era qualcosa che sentivamo di dover risolvere tra di noi.

Cosa ti manca di più di Tyondai?

(lungo silenzio, NdR) E’ un ottimo musicista.

21

Tune-Yards

Drop Out

—Musica come riccioli—

Il DIY di saper cogliere tutte le

opportunità dai propri mezzi.

L’intervista a Merrill Garbus aka

Tune-Yards

Testo: Gaspare Caliri

M

usica come riccioli. Riassumiamo così un’indole: in essi c’è la

natura – e la sua potenza – e l’elettricità – e la sua energia.

Il talento è la caratteristica che più descrive le peculiarità di

Tune-Yards, al secolo Merrill Garbus. Eppure il talento è nullo se

non si trova di fronte all’occasione che trasforma.

Trasformazione. Parola chiave imprescindibile. Merrill è un movimento continuo, sotto una molteplicità di punti di vista. Una

giovane mamma che diventa musicista. La stanzetta che diventa

studio. La voglia di esprimersi che diventa produzione sofisticata.

La competenza, acquisita con il fare, dell’arte del layering che crea

le condizioni di possibilità per applicarsi sulla musica di qualcun

altro. E, quindi, l’esperienza della co-produzione in Thao & Mirah,

con la folkster di K Recs e Thao Nguyen della Kill Rock Stars. E

ancora, una esperienza “professionale” che non può che fare da

22

23

Oltre alla capacità e alla presenza scenica unica della voce, calda e soul

ma anche venata di altri continenti, la prima evidenza che saltava agli occhi

era il lo-fi, ma non quello perseguito come fine che si emancipa dallo status

di mezzo. Altrettanto semplicemente, la “bassa fedeltà” dei cervelli-uccello

era, come un ritorno alle origini, la conseguenza dell’economia dei mezzi.

Momentanea eppure già stato dell’arte. Rimasero a bocca aperta anche gli

scout della 4AD, che decisero all’istante di mettere il proprio marchio sul

disco appena uscito e ripubblicarlo. Il mondo scoprì Merrill Garbus e tutti

cercarono di andarla a vedere dal vivo. Quel sound di riciclaggio worldtuned si rivelò molto più sofisticato del previsto, fatto com’era – com’è – di

sovrapposizioni di ragionamenti, toni, elementi di una composizione che

trascende il mero effetto pop, pur non perdendolo di vista come outcome.

O ccasioni

anticamera per un rapporto amicale.

Il tutto esemplificato, tangibilmente, dallo spostamento fisico e di contesto che è scelta di movimento completo. La provincia canadese, il New

England, che diventa metropoli (Montreal) e poi California. Il tema del viaggio e della ricerca di mondi è un bagaglio che le iarde di toni condividono

con tante altre esperienze. C’è tutta un’infanzia e un percorso formativo,

nella Garbus, che parla di tradizione locale, di rotonde radici anglosassoni.

Dato il presupposto, la voglia di sperimentare è risultante di una continua

scoperta, che si ripercuote nell’ascoltatore. Le canzoni di Tune-Yards sono

chiaramente il massimo indizio dei mondi toccati dall’autrice. Come si dice

a volte, la filogenesi dei brani prospetta a volte l’ontogenesi della persona,

delle note che dal cervello finiscono con l’essere incise.

Per questo e altro, Merrill Garbus è personaggio che portiamo a esempio sempre più spesso, e sempre come best practice dei quartieri musicali che frequentiamo. Ci siamo entusiasmati quando nel 2009 uscì BirdBrains, inizialmente per la portlandina (guarda caso) Marriage Records. Lo

chiamammo pop globale, ma inteso in un modo diverso rispetto alle manifestazioni di intenti e istanze di M.I.A., così come da universi di collage

etnomusicologico. Ci sentimmo, semplicemente, il mondo chiuso in una

stanza, e la quintessenza degli ’00. Un riassunto perfetto del glocal di fine

millennio, scollegato da riverberi politico-economici.

24

mai mancate

Certo la storia di Tune-Yards non nasce nel 2009, e oggi che la freschezza è più matura vi riconosciamo una collezione di esigenze che diventano

scelte brillanti, altro modo per esprimere la formula “necessità che diventa

virtù” saturata di creatività. Il primo passo della vicenda è piuttosto il trasloco dal nativo New England alla raggiante Montreal, dove la Garbus, figlia

d’arte, entra nei Sister Suvi dell’amico Patrick Gregoire. Nascono occasioni

di scambio ma anche piccole frustrazioni originate dalla disparità di investimento nel progetto. Merrill non ha ancora trovato quello che cerca. E non

le serve molto tempo, a dire il vero, per accorgersi che il percorso migliore

è quello personale: la rielaborazione di un cervello che contiene tradizioni vicine e lontane, insegnamenti famigliari e i frutti delle proprie indagini

musicali. I primi passi sono “open mics” nei locali di Montreal, ma anche

performance di strada. “La regola era, come sempre, cogli l’attenzione della

gente, o muori. Fallo entro i primi cinque minuti, o meglio ancora entro i primi

trenta secondi, oppure non avrai più orecchie che ti stanno a sentire”. “Sentiti

parte del contesto, oppure vattene”, si diceva in quelle circostanze.

Non è un caso. Già dietro a Bird-Brains c’erano tanto studio e tanta dedizione - verso le tecniche teatrali, ma soprattutto nei confronti della Madre Africa come origine della musica nera che sboccia in ogni angolo del

mondo, leggi anche alla voce Giamaica. Merill conosce per frequentazione

il Kenya, ma non solo. “Ho ascoltato molto la musica di Nairobi degli anni Settanta e Ottanta – quella roba che facevano con le chitarre ha influenzato moltissimo il modo in cui suono l’ukulele. Lì ci trovo tutto il mio lo-fi”, dichiarava un

paio di anni fa. “Quando ascolti registrazioni di posti come quelli, dove non vai

molto spesso, ti viene da pensare ‘Oh my God, thi is real music’. C’è qualcosa di

profondo, che scava. Una performance di gruppo a cui mi sento estremamente

vicina”. Imitando l’Africa Merrill, da autodidatta, impara a far deflagare la

voce, e a credere nel flusso. La sua investigazione trova la massima sazietà

quando scopre la musica di una tribù della Tanzania chiamata Wagogo. È

come un fulmine sulla strada di Damasco. In quella tribù Tune-Yards si scopre come tale, capisce una volta per tutte la propria sensibilità musicale.

Il travaso non è facile, quando le idee e le melodie non hanno una controparte tecnica che garantisca la corretta esternalizzazione. Uno dei tratti

che più ci convince in Bird-Brains è la genialità estremamente talentuosa

del tramutare una mancanza in motivo di progettazione musicale. Valgano

da esempio quelle sofisticazioni che ovviarono alla mancanza di un basso

con layer di percussioni da bedroom e pedale. Il DIY di Tune-Yards non è

25

scelta estetica ma nasce come messa a sistema di quello che si ha. “Non

avevo un basso”, dichiara sorridendo Merrill, “letteralmente non ne possedevo uno, per l’appunto, e le percussioni dovevano essere poderose ed evidenti,

per nasconderne l’assenza”. Un tratto distintivo come questo, un elemento

così esplicito da poter diventare subito elemento caratteriale, cui aggrapparsi per garantire riconoscibilità a lungo termine, è stato superato quando

si è ovviata alla mancanza. Quando si guarda oltre, con l’innocenza e la determinazione della curiosità, la penna supera le forme statiche. Il live, come

si accennava, non è motivo di replica ma di “improvement”. Non appena

giunti gli apprezzamenti per lo splendido esordio, Garbus inizia a girare il

Nord America per mostrare i tunes effervescenti di cui è capace.

Approda persino alla Music Hall di Williamsburg, come opener per i

Dirty Projectors. Ad accompagnarla, un nuovo compagno di avventure, il

bassista Nate Brenner, oggi di fatto altra colonna di Tune-Yards (forse una

band, ormai?). La musica non può che assorbire gli effetti del nuovo ingresso in formazione, e così il secondo album, tagliato non a caso con riff

post-punk in bella vista, frullati nel pentolone di loop ma pur sempre determinanti nel far cogliere un’evoluzione. Terza parola chiave. Variante del

movimento e della capacità di quello stesso talento di proseguire la strada

intrapresa con la giusta passione verso il nuovo.

L ayer

colorati

Di questo e altro abbiamo parlato direttamente con Merrill Garbus, in una

sequenza di domanda risposta che non ha deluso le nostre aspettative,

così come il sophomore non ha fatto che accrescere la curiosità con cui

rivolgeremo l’attenzione al prossimo album di Tune-Yards. Abbiamo trovato una persona inevitabilmente colorata, ma anche capace di mettere a

26

fuoco la direzione che sta percorrendo. Il focus delle energie che ha mette

a disposizione si è dimostrato tutto teso a non perdere di vista la ricchezza

della sovrapposizione di layer, meta-strumento che si perde per origine nei

decenni passati, pur essendo materia da scommesse sicure anche per il futuro. Ancora una volta, Merrill si distingue per essere figura rappresentativa

di un tempo specifico (il nostro) e produttrice di una qualità musicale che

resisterà probabilmente al corso degli anni.

Passando dal tempo (orizzontale) alla dinamica verticale, non si può

non parlare, a proposito della Garbus, dell’efficienza trasversale di quello

che propone. Basta cercare Tune-Yards sui motori di ricerca per rendersi

conto della sfaccettatura di mondi che la citano, la guardano, la ascoltano. Non è il solo Pitchfork ad averla lanciata. O meglio, le riviste di settore

hanno fatto il loro corso e hanno prodotto inviti come quello al Primavera

Sound di quest’anno, arena di proclamazione ideale per l’autrice di Whokill. Eppure c’è tutto un altro sistema di mondi di diversa estrazione – in

materia di cultura musicale – che si affezionano a Tune-Yards e a canzoni

come Bizness o Hatari.

Non sarà l’unico motivo, ma di certo la quotidianità ha contribuito alla

fidelizzazione dell’ascoltatore “medio”, inteso come media di una sommatoria di target molto diversi tra loro. È Merrill che introduce sé stessa al principio di Whokill. È la sua bimba a intervenire per la madre nel primo brano

di Bird-Brains. Testimonianze del privato che si confonde col pubblico. Altro

elemento di ancoraggio trasversale è la comunicazione. 4AD è una grossa

etichetta e conosce i tempi e i modi giusti per promuovere un prodotto. I

videoclip dei brani di Bird-Brains funzionano, ma forse ancor più ha funzionato la finta tattica (in realtà componente di una strategia di promozione)

di mostrare la Garbus al lavoro nel suo nuovo studio di registrazione californiano. Il volto dell’ex-lo-fi-er che si mette in gioco con un’apparecchiatura professionale. In questo caso, a cascarci sono tutti i fan e i curiosi del

settore, che intravedono il segnale – ponderatissimo – di una svolta, senza

tener presente la gradualità con cui Tune-Yards affronta la trasformazione,

giorno per giorno. Tutti appigli intelligenti per tener lì attaccato il cervello, in attesa che sia l’orecchio il protagonista vero dell’esperienza. Anche

questo è talento. Del resto, come Merrill stessa ci confessa, il mestiere della

musica vuol dire saper fare un raccolto mirato in ettari di melodie che sarebbero a disposizione di tutti, se solo le sapessero riconoscere e cogliere.

Se Tune-Yards le raccoglie e confeziona così bene, viene da dire, è meglio

continuare a osservare e aspettare il risultato.

Com’è nata la trasformazione da Merrill a Tune-Yards?

È stato molto semplice. Ho iniziato suonando l’ukulele nella mia stanza da

letto. Subito dopo ho sentito l’esigenza di avere del ritmo e mi sono fatta

prestare da un amico un pedale per loop e ho iniziato a battere sull’ukulele

per ottenere dei beat. Il tutto è stato testato grazie a open mics e performance nei caffè di Montreal. Bird-Brains è frutto del lavoro nella mia camera

e del suo effetto in piccoli live.

Se non sbaglio, sei figlia d’arte e hai avuto una formazione musicale…

In effetti entrambi i miei genitori erano musicisti. Entrambi dediti al folk.

Mia madre mi ha insegnato a suonare il pianoforte quanto avevo tredici

anni. Mio padre suonava il banjo e il violino in molte band diverse, e mi insegnò a trattare con le melodie tipiche del fiddle (violino usato nella musica country, ndt.). Non ho mai avuto formalmente un’educazione musicale,

27

non almeno quella standard dei conservatori, ma la musica è sempre stata

dentro e attorno a casa mia.

Mi incuriosisce molto la tua maniera di comporre. Usi un metodo standard nel fare musica?

In realtà no, o meglio, non succede mai nello stesso modo; in genere le canzoni nascono con frammenti di melodie o idee ritmiche. Il passo successivo

è l’improvvisazione di looping pedal che rielabora quei primi elementi. È

momento essenziale del mio approccio. Lì vengono fuori tante cose: giocare con loop e sovrapposizioni mi aiuta molto. Ora che ci penso è una

pratica abbastanza assodata nel mio modo di fare musica: inizio con un

beat improvvisato e poi vedo come funziona con sopra una linea di ukulele

o una melodia vocale.

In generale: la musica è una pratica o una mera espressione di sentimenti e delle proprie sensazioni?

Decisamente una pratica. Le sensazioni vengono sempre fuori, ma è la pratica che dà loro una forma e una cittadinanza.

Quando penso al nome Tune-Yards penso a una cascata di melodie

soul che si sovrappongono. Come i “mattoni” delle composizioni minimaliste. Ti ci ritrovi? È più centrale una melodia o il layer di cui essa fa

parte, nella tua musica?

È una questione interessante. Ogni melodia è un frammento con la sua importanza. O meglio, è frammento ma in quanto melodia porta con sé una

storia, la racconta, per così dire. Ma il mio obiettivo, ciò su cui mi concentro

di più, è l’effetto complessivo del layering. È questo che mi appassiona, il

risultato finale della sovrapposizione.

Le “tune-yards”, per me, sono lande dove si possono trovare canzoni. È un

pensiero che mi rilassa molto: quelle melodie, quelle canzoni, esistono già,

basta trovarle, e il ruolo del musicista è propriamente il loro disvelamento,

come una mietitura, un raccolto.

Per realizzare Whokill hai avuto a disposizione uno studio vero. Cos’è

cambiato? Ti ci sei sentita a tuo agio?

Abbiamo avuto una piccola sala prove, più che uno studio, dove ho scritto

la musica di Whokill, e poi uno studio di registrazione dove tutto ciò ha

preso vita. La sala prove è come il mio ufficio. Funziona come un posto di

lavoro normale. Ci sto tutto il giorno e mi causa pure stress, perché so che

quando ci entro mi aspetta un sacco di lavoro!

Lo studio è un po’ un’estensione della bedroom? Oppure un non-luogo

che si anima a intermittenza?

Per la mia esperienza, è difficile che uno studio di registrazione possa essere personale come un luogo privato. Eppure, i benefici che ti dà sono molti.

Non solo: consente di passare ore gioiose, specie se lo condividi con persone con cui si lavora bene. Nel mio caso, questo è successo con Eli Crews, il

nostro ingegnere del suono, che mi ha dato un grosso aiuto con Whokill…

con lui abbiamo lavorato sodo, suonato moltissimo, ci siamo sentiti “creativi” e realizzati. In qualche modo quei momenti sono irripetibili, e credo che

questo dà un’anima a un luogo.

La più grossa sfida cui ho fatto fronte nello studio è stata liberarsi del “sound

da studio”. Il rischio è sempre tangibile, quando si viene da contesti più informali e si ha a che fare con un posto così professionale. Ma io avevo l’obiettivo

chiaro in mente: essere certa che le mie canzoni non finissero col suonare

asciutte o statiche, ma sempre vitali, e capaci di rimbalzare sui muri.

28

Domanda secca: le differenze principali tra Bird-Brains e Whokill?

Le due maggiori differenze a mio parere sono state, come detto, registrare in uno studio con un ingegnere di talento come Eli e aver suonato per

un anno, subito prima, con un bassista vero, cioè Nate Brenner. Nate ha

aggiunto elementi cruciali nella maggior parte delle canzoni, e la nostra

esperienza di suonare di fronte a migliaia di persone ha avuto un impatto

decisivo sul nostro modo di suonare, e ci ha fatto sentire una band.

Oggi lavori anche come produttrice, alludo all’esperienza con il selftitled di Thao&Mirah.

È stato meraviglioso approcciarsi a un progetto dall’esterno. Dal momento che non mi sentivo così emotivamente coinvolta dalle canzoni, le ho

potute vedere e affrontare da un punto di vista squisitamente musicale. Il

risultato? L’amicizia con Thao e Mirah, e tanto divertimento.

Per tirare le somme: è evidente che ti piace lavorare con altre persone…

Assolutamente sì. Whokill non ci sarebbe senza la collaborazione di Nate

ed Eli. Tune-Yards non è mai stato un progetto che ho voluto tenere per

me, ma la mia insicurezza ha sempre evitato che lo condividessi con altre

persone, per paura che non capissero le mie esigenze. Con Nate ed Eli è

andato tutto a meraviglia, e, al contrario, mi hanno aiutato a esprimermi.

C’è chi dice che la relazione tra live e studio in Whokill sia più stretta.

Abbiamo registrato molti live e poi li abbiamo riascoltati e trattati in studio.

È inevitabile che un po’ di effetto dal vivo finisse nel nuovo disco. Ma il live

show e un album sono due bestie differenti.

Che musica ascolti? O cosa ti piace di più in questo periodo?

La maggior parte delle cose che ascolto sono band di amici e parenti, come

quella di mia sorella, Ruth Garbus. Oppure Chris e Kurt Weisman. Mi piacciono molto i Dirty Projectors, per esempio. Potrei fare mille nomi, ma forse

la risposta più sensata è che apprezzo il silenzio, nei rari momenti in cui non

sto creando musica.

Cambiare città cos’ha comportato? Hai trovato una scena musicale accogliente?

Mi sono trasferita a Oakland l’anno scorso, e questo ha avuto sicuramente

una grande influenza sulla mia musica. Amo questa città. mi dà una fortissima energia creativa. C’è confronto, fibrillazione. E credo che questa energia

si senta nelle nuove canzoni.

Credi nell’arte?

Certo che sì! Dopo tutto, le ho dedicato la mia vita!

Cosa ci dobbiamo aspettare da Tune-Yards?

Attualmente sto provando a lungo per i tour che sta per iniziare. Dal vivo

saremo io, Nate al basso, Matt Nelson e Kasey Knudsen ai sassofoni. Suona

già meravigliosamente, ma vi prometto che suonerà sempre meglio!

29

Recensioni

2562 - Fever (When In Doubt, Marzo 2011)

Genere: Steps, Funk

Cinque anni di carriera e una strada tutta in salita per

Dave Huismans, music maker dal doppio alias, 2562

(Tectonic, 3024) e A Made Up Sound (Delsin, Clone),

che si era avvicinato progressivamente al 4/4 e a una

visione sempre più autarchica in sede di produzione.

Lo scorso anno ben cinque delle sue produzioni risultavano self released: è quindi naturale oggi vederlo pubblicare per una label personale, la When In Doubt (per

quest'ultima l’olandese ha già pubblicato alcuni 12’’ tra

cui il buon Aquatic Family Affair). Ora è la volta dell’album lungo che risponde, almeno nelle intenzioni, a un

concept. Tutti i sample infatti, dovrebbero provenire

dalla disco music tra i Settanta e gli Ottanta con particolare attenzione al 1979, sua data di nascita. Condizionale più che mai d'obbligo perché nell’album non

vi è traccia del tipico immaginario 70s se non in senso

molto (ma molto) aleatorio.

Huismans è sempre stato dominato dal tipico rigore 'arischio-freddezza' di tanti producer continental-step e

Fever non fa eccezione se non per un decisivo arricchimento e bilanciamento della formula. Se disco dev'essere, Dave l'aggiorna intelligentemente con spezie UK

Funk, rompendo gli schemi bidimensionali techno /

dubstep (alle volte in triangolazione house) e aprendosi al (2 step) garage. Gli smalti dubstep (Flavour Park

Jam), trance e techno (i già accarezzati ricordi belga di

Brasil Deadwalker) ne risultano rinvigoriti e se anche

quest'album si avvale del citazionismo primi 90s tipico di questi anni, Huismans è sicuramente il producer

meno infatuato del retrò. Ed è soltanto un bene.

(7.1/10)

Edoardo Bridda

31Knots - Trump Harm (Polyvinyl Records,

Maggio 2011)

Genere: art-pop

È una carriera lunga e purtroppo sottovalutata quella

dei 31Knots. Giunti al settimo album, senza contare

mini ed ep, i tre da Portland sembrano tutto tranne che

appagati dal fare musica. Sia in termini generali (di successo e/o riconoscimento, oltre la nicchia, se ne è visto

30

— cd&lp

poco) che personali, vista la verve con la quale affrontano ogni esperienza discografica. Cosa quest’ultima

che li spinge avanti incoscienti e menefreghisti al punto da metter su l’ennesimo album strambo, spigoloso,

coraggioso e, diciamolo, completamente “fuori moda”,

se la definizione ha un senso.

Cosa quest’ultima da considerarsi un grandissimo

complimento poichè evita la standardizzazione della

proposta e sta a significare che il chitarrista Joe Haege (sfaccettato leader visto ultimamente coi fantastici

Tu Fawning, coi Menomena, autore di soundtrack e

anche attore in film indipendenti), il bassista Jay Winebrenner e il batterista Jay Pellicci hanno un progetto

ben chiaro in mente e sono pronti a seguirlo fino in

fondo e a qualsiasi costo.

Su pentagramma, ciò si traduce nei 10 brani di Trump

Harm, dall’appeal avanguardisticamente pop per

come sono sospesi tra sperimentazione “rock” e accondiscendenza popular. Roba in grado di solleticare

i palati degli indie-kids meno dozzinali e attenti alle

evoluzioni sperimentali del trittico rock chitarra-basso-batteria: che siano i cambi di tempo scavezzacollo

dell’iniziale Onanist’s Vacation o l’indie-rock umorale

di Middle Ages, le aperture teatrali post-wave di Egg

On My Face o lo stranito e weird horror-show di Love

In The Mean Of Heat, i 31Knots vanno costruendo un

suono che è suggestione e originalità. Alla faccia del

fuori moda.

(7.2/10)

Stefano Pifferi

highlight

Arrington De Dionyso - Suara Naga (K Records, Aprile 2011)

Genere: eartherngarage