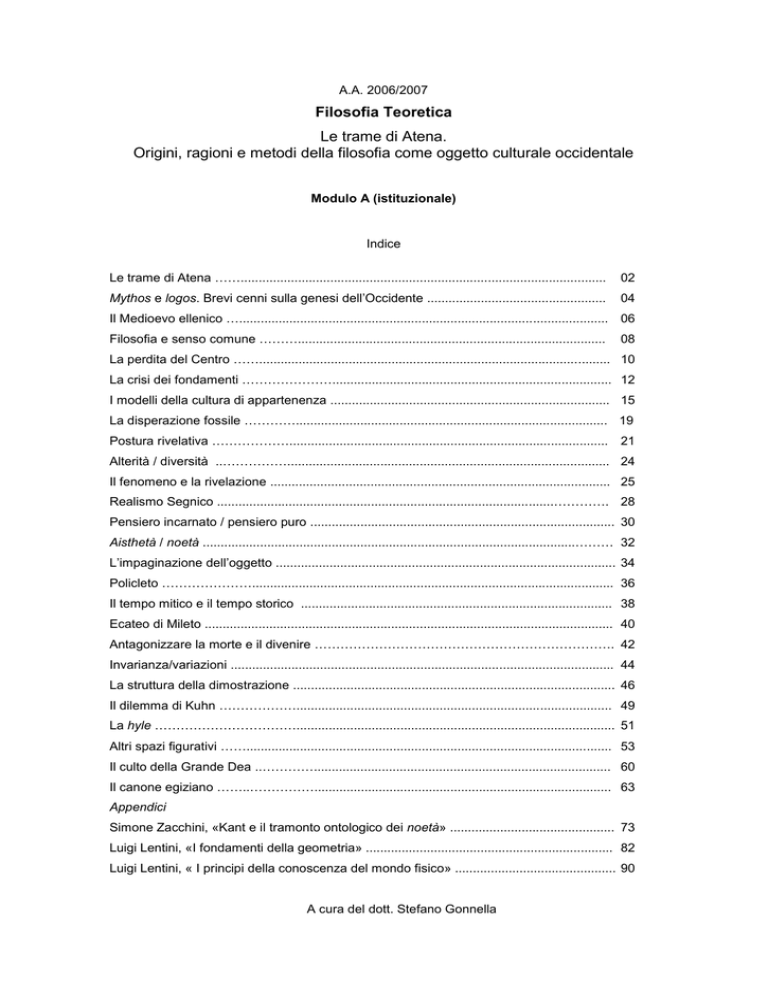

A.A. 2006/2007

Filosofia Teoretica

Le trame di Atena.

Origini, ragioni e metodi della filosofia come oggetto culturale occidentale

Modulo A (istituzionale)

Indice

Le trame di Atena ……......................................................................................................

02

Mythos e logos. Brevi cenni sulla genesi dell’Occidente ..................................................

04

Il Medioevo ellenico …....................................................................................................... 06

Filosofia e senso comune ………......................................................................................

08

La perdita del Centro …….................................................................................................. 10

La crisi dei fondamenti ………………….............................................................................. 12

I modelli della cultura di appartenenza .............................................................................. 15

La disperazione fossile …………....................................................................................... 19

Postura rivelativa ………………......................................................................................... 21

Alterità / diversità ..…………….......................................................................................... 24

Il fenomeno e la rivelazione ............................................................................................... 25

Realismo Segnico ..............................................................................................…………. 28

Pensiero incarnato / pensiero puro ..................................................................................... 30

Aisthetà / noetà ........................................................................................................……… 32

L’impaginazione dell’oggetto ............................................................................................... 34

Policleto …………………..................................................................................................... 36

Il tempo mitico e il tempo storico ....................................................................................... 38

Ecateo di Mileto .................................................................................................................. 40

Antagonizzare la morte e il divenire ……………………………………………………………. 42

Invarianza/variazioni ........................................................................................................... 44

La struttura della dimostrazione .......................................................................................... 46

Il dilemma di Kuhn ………………........................................................................................ 49

La hyle ……………………………......................................................................................... 51

Altri spazi figurativi ……...................................................................................................... 53

Il culto della Grande Dea ..…………................................................................................... 60

Il canone egiziano ……..……………................................................................................... 63

Appendici

Simone Zacchini, «Kant e il tramonto ontologico dei noetà» .............................................. 73

Luigi Lentini, «I fondamenti della geometria» ..................................................................... 82

Luigi Lentini, « I principi della conoscenza del mondo fisico» ............................................. 90

A cura del dott. Stefano Gonnella

Le trame di Atena

«La filosofia teoretica è una disciplina al tempo stesso particolare e generale. Essa è una partizione

interna di quell’intero che è il sapere filosofico e nel contempo è, o riassume in sé l’intera filosofia. (…)

penetrare in questo paradosso e comprenderlo significa comprendere la natura stessa del sapere filosofico,

in quanto evento che ha segnato il destino storico dell’Occidente e che ora si trova a fronteggiare il futuro

planetario dell’uomo, avviato a una immane trasformazione tecnologica dei suoi modi di esistenza.» (Carlo

Sini, Filosofia teoretica, Jaca Book, Milano 1992, p. 7).

Diogene Laerzio, Vitae philosophorum I, 12

Per primo Pitagora usò il termine filosofia e per primo si chiamò filosofo; nessuno è infatti

saggio, eccetto la divinità.

«L’espressione “filosofia teoretica” ha la sua radice nel linguaggio dei Greci e allude manifestamente a

un sapere (sophia) incentrato sul vedere o su un atto di visione (theorein).» (C. Sini, op. cit., p. 8) Questo

atto di visione ha una natura particolare: theōrêin significa essenzialmente “contemplare”, esercitare lo

sguardo contemplativo, e deriva dal verbo orao, “vedere”.

Cicerone, Tusculanae Disputationes V, 3, 8

Vi sono certe rare persone che trascurano completamente tutto il resto e studiano

attentamente la natura. Questi si chiamano amanti della sapienza, cioè filosofi, e come nel

mercato l’atteggiamento più nobile è fare da spettatore senza cercare vantaggio alcuno, così

nella vita lo studio e la conoscenza delle cose è di gran lunga superiore a tutte le attività.

Invero Pitagora non solo fu l’inventore del nome, ma diede sviluppo all’attività stessa.

«Già la sapienza dei misteri eleusini culminava in una visione o esperienza visionaria (epopteia). Così

pure la festa dionisiaca metteva capo alla contemplazione visivo-allucinatoria del Dio. Come riferisce Filone,

“i posseduti dalla frenesia bacchica e coribantica giungono nell’estasi sino a vedere l’oggetto bramato”.

L’oggetto bramato non è altri che il Dio, resosi manifesto all’arreton, alla visione indicibile. Queste forme

arcaiche della sapienza connesse al vedere si riallacciano a sapienze ancora più antiche, le cui radici

risalgono alla notte dei tempi e alle simbologie originarie dell’uomo dei primordi, ben oltre le culture del

neolitico, e cioè nell’oscura e misteriosa profondità del paleolitico. Il sapere filosofico ha alle spalle tutto ciò,

come un’eredità al tempo stesso conservata e rimossa, vale a dire reinterpretata e trasformata in una nuova

accezione della visione e del vedere che costituisce, col suo avvento, una grande cesura nella vicenda

spirituale dell’uomo.» (C. Sini, op. cit., pp. 8-9)

L’immagine delle “trame di Atena” che dà il titolo al corso, potendo risultare sconcertante ed enigmatica,

richiede qualche parola di spiegazione. Esiodo nella Teogonia (886) racconta che Zeus come prima sposa

aveva scelto Metis o Metide (Mẽtis), la più sapiente fra gli dei e gli umani. Figlia di Oceano e Teti, Metis

aveva la capacità di assumere varie forme quando Zeus tentava di possederla (Apollodorus Mythographus,

1, 3, 6). La nascita di Atena viene narrata da Esiodo appunto in relazione a Metis (Th. 887), in uno dei brani

2

più avvincenti della mitologia greca nel quale si vede Atena balzare fuori dalla dolorante testa di Zeus,

aperta dall’ascia di Efesto. Dopo la profezia di Urano (il Cielo) e Gea (la Terra), i quali lo avevano avvertito

che dalla sua sposa Metis sarebbe nato un figlio che lo avrebbe poi detronizzato (come lui stesso aveva

fatto con Crono), Zeus astutamente inganna la dea con discorsi lusinghieri e la inghiotte, introducendola nel

suo ventre già incinta di Atena. Compiuto il tempo della gravidanza, sarà appunto Efesto, con un preciso

fendente della sua doppia ascia, a consentire il parto di Zeus. Pallade Atena nasce già adulta dalla testa di

Zeus, armata di tutto punto, con indosso una splendente corazza d’oro, l'elmo, lo scudo e la lancia,

emettendo un potente grido di guerra, forte al punto di risuonare così lontano da far rabbrividire il Cielo e la

Madre Terra (Homeri Hymni, 28, 5). Tutti gli immortali erano rimasti stupiti e atterriti vedendola uscire dalla

testa di Zeus brandendo la lancia acuminata. «Un potente tremito percorse il grande Olimpo sotto il peso

della fanciulla dagli occhi di gufo. Ne risuonò la terra tutt’intorno e il mare si gonfiò furiosamente sollevando

onde purpuree.» (Károly Kerényi, Gli Dei e gli Eroi della Grecia, Garzanti, Milano 1963, p. 113s).

Atena è dunque figlia di Zeus e di Metis. Entrambe, Atena e Metis, sono divinità che impersonificano la

sapienza, ma mentre Metis incarna la sapienza rivelativa, la conoscenza mitico-rituale, Atena è l’emblema di

un pensiero formale, un pensiero di tipo relazionale non più basato su valori rivelativi assoluti e che

diventerà sempre più complesso e sofisticato. Dalla Mesopotamia e dall'Asia Minore si era diffusa nel

Mediterraneo una concezione oracolare della sapienza, risalente al Neolitico, una sapienza legata alla figura

della Grande Dea. Di questa concezione del sapere come sapere rivelativo sono depositarie in varia misura

le figure femminili della mitologia greca, che possono essere intese come altrettante incarnazioni, tarde

metamorfosi della Dea originaria, e tutte naturalmente dotate di mẽtis.

Nella mitologia greca Metis incarna la sapienza pratica e intuitiva. Il termine mẽtis non indica la

conoscenza contemplativa: piuttosto è la sagacia, l’astuzia, l’arte di tessere inganni. È un genere di sophia,

ma in grado di elaborare e trovare soluzioni pratiche. Ha bisogno di mẽtis il navigante, colui che naviga nel

póntos, il mare aperto (che non è il pélagos, dove la costa è a portata di sguardo). Nel póntos cielo e mare si

fondono, il mare aperto è "aporetico" (poros è il sentiero), non ha sentieri, vie tracciate da seguire. Chi perde

il kairós, l'attimo propizio, non potrà mai uscire dall'aporia, ma il kairós si può cogliere solo con la mẽtis.

[ Testo → M. Detienne - J.-P. Vernant, La astuzie dell’intelligenza nell’antica Grecia]

Metis e Atena sono due figure emblematiche. L’avvicendamento tra Metis e Atena rappresenta in

maniera estremamente sintetica la transizione verso un sapere di tipo non templare, non rivelativo: è la

nascita metaforica di quello che sarà poi il pensiero filosofico e scientifico. Le “trame di Atena”, quindi, altro

non sono che i molteplici intrecci e sviluppi che caratterizzeranno la vicenda del pensiero occidentale dagli

albori in terra greca fino ai nostri giorni.

La garanzia del tipo di ragione incarnato per così dire da Metis derivava dalla sacralità. In un universo in

cui sono le figure potenti ad elargire realtà e senso, la razionalità si fonda sul Sacro. Ma quando il Sacro non

garantisce più la verità, bisogna mettersi in cammino, occorre cercare la verità, che prima era direttamente

rivelata, una volta per tutte. Cominciamo allora a domandarci (con Talete) come sia fatto l'Essere,

quell'Essere che ama nascondersi (come ci dice Eraclito) e si impone la necessità di escogitare un metodo

per oltrepassare il póntos, dato che la mẽtis non aiuta più. Si incominciano a seguire i sémata, i segni, per

3

raggiungere l'Essere, la natura delle cose. E in questo percorso ci si garantisce solo con gli strumenti, con il

metodo: nessun dio ci dà più la sapienza o garantisce la nostra conoscenza.

Quando il sapere cessa di essere un sapere di tipo rivelativo, quando l'Essere comincia a nascondersi,

non manifestandosi più nelle cose, e il mondo sensibile si separa dal mondo intelligibile, sorgono due

problemi fondamentali: quello della natura dell'Essere e quello del metodo, degli strumenti in grado di farci

conoscere l'Essere. Da un lato, nella sfera dell’intelligibile, viene a depositarsi la verità dell’Essere, una verità

nascosta ed invisibile agli occhi del corpo; dall’altro, nel sensibile, si cercano i segni che possano indicarci la

via per raggiungere questa verità. Senza una “trama” appunto che riesca ad unificare e ricucire di nuovo

queste due sfere nessuna conoscenza potrà dirsi sicura. La tessitura di questa trama è proprio la ricerca

filosofica, la trama stessa, invece, è il logos, cioè una struttura che ci permette di raggiungere, attraverso i

segni sensibili, la verità immobile dell’intelligibile.

Mythos e logos. Brevi cenni sulla genesi dell’Occidente

E quando miro in cielo arder le stelle;

Dico fra me pensando:

A che tante facelle?

Che fa l'aria infinita, e quel profondo

Infinito seren? che vuol dir questa

Solitudine immensa? ed io che sono?

G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (vv. 84-89)

“Perché c’è la morte?” “Dove andrò a finire dopo la morte?” “Perché c’è il male, il dolore, la sofferenza?”

“Perché c’è qualcosa piuttosto che il nulla?” “Che cos’è l’Essere?” “Che cos’è il nulla?” Queste sono alcune

domande che quasi mai formuliamo esplicitamente, perché fanno parte della nostra condizione esistenziale

elementare. A queste domande l’uomo ha cercato di rispondere in vari modi. Per millenni ha risposto

allestendo un sistema di sicurezza basato sul discorso mitico, o meglio, sull’apparato mitico-rituale. I modi

per rispondere a queste domande più vicini a noi, quelli che appartengono alla storia del pensiero

occidentale, sono essenzialmente due: la metafisica (per semplicità, la filosofia) e la scienza. Anche se

sostanzialmente diversi, entrambi gli approcci hanno la medesima radice nel logos greco.

La verità rivelata, la rivelazione espressa da una figura potente, può depositarsi in un testo (in un mito)

ed essere presentata con una azione (con un rito), ma non è fatta dall’uomo, non è mai intesa come creata

dall’uomo. Il sistema mitico-rituale, in estrema sintesi, è basato sulla rivelazione dei legòmena e dei

dròmena, fa tutt’uno con essi. Ossia, è rivelazione il mito (legòmenon) ed è rivelazione pragmatica il rito

(dròmenon): questi si autofondano, si fondano da sé, non è l’uomo che conferisce loro un senso. Non è

l’uomo a ritenersi autore o inventore dei miti e dei riti. L’uomo rileva il fatto di essere impotente e di non

essere autonomamente titolare della propria esistenza e del senso di essa: sono le figure potenti che

elargiscono rivelativamente l’una e l’altro all’uomo e al mondo, che ne sono essenzialmente privi. E questa

rivelazione si presenta attraverso un mito (narrazione del rito) e attraverso un rito (attivazione del mito).

4

La distinzione tra mythos e logos non compare prima di Platone, e solo con Aristotele diventerà una

contrapposizione determinante. In Platone nel Protagora (320c 3), ad esempio, c’è chiaramente la

distinzione tra mythos e logos. Socrate, dialogando dell’insegnabilità della virtù con Protagora, a un certo

punto domanda:

-

«Se, dunque sei in grado di far vedere più chiaramente che la virtù è insegnabile non rifiutarti

di farlo e dimostracelo».

-

«Ma Socrate - disse -, io non mi rifiuterò. Piuttosto, preferite che io, come anziano che parla ai

giovani, ve lo dimostri narrando un mito, oppure facendo un ragionamento?»

All’obiezione socratica secondo cui la virtù non sarebbe insegnabile, Protagora risponde con il celebre

mito sull’origine della civiltà, in cui si narra come Zeus abbia assegnato a ciascun uomo ”pudore” (aidos) e

“giustizia” (dike): è grazie a questi doni (e non solo in virtù delle sue abilità tecniche) che all’uomo è dato di

autoconservarsi. E dunque Protagora interpreta il mito alla luce della propria tesi relativa alla possibilità di

insegnare ed apprendere la virtù.

Logos e mythos si confondono ancora in Omero, si confondono nei Presocratici, e soltanto in Senofane

si presenta chiaramente una divaricazione drammatica tra mythos come “discorso falso” e logos come

“discorso vero”. La comparsa del logos nell’antica Grecia pone questioni di enorme complessità, tuttavia può

essere messa in relazione alla caduta delle spiegazioni che gli apparati mitico-rituali avevano dato fino ad

allora nelle comunità e fra le etnie che popolavano l’antico Mediterraneo. Ad un certo punto le credenze

mitico-rituali non rispondono più alle domande originarie. La crisi di questo paradigma culturale ha inizio

quando i miti non vengono ritenuti più certi e assoluti, e tramonta l'idea che conoscere ed agire significhi

ripetere, secondo precisi rituali, le azioni compiute in origine, nel tempo mitico, dalle divinità, dalle figure

sacrali. Questo è lo sfondo a partire dal quale si può tentare di comprendere perché i Greci abbiano

inventato la filosofia, ossia abbiano elaborato un sapere della totalità, un sapere dell'intero, un sapere che

mira ad essere certo ed assoluto.

Secondo questa lettura, il logos greco nasce come risposta ad una crisi epocale, come tentativo di

ricomporre un mondo ormai sfasciato. Da un punto di vista filosofico questa crisi può essere sintetizzata

come divaricazione della sfera sensibile da quella intelligibile. Tale distinzione, che si esplicherà in tutta la

sua forza con Parmenide e si assesterà mirabilmente nella teoria filosofica del mondo delle idee di Platone,

travolge definitivamente quella sorta di unità originaria di parole e cose, di segni ed enti, garantita per

millenni dalla struttura dell’apparato mitico-rituale, ormai entrato in crisi irreversibile. Questa distinzione, tra le

altre cose, mette a tacere anche i contenuti veritativi del mito, una volta per tutte, alienandoli nella sfera dell’

“incomprensibile”, del “mostruoso” o del “primitivo”. Il mito diviene oggetto di discussione critica nelle colonie

greche, proprio da parte di quei pensatori che la tradizione ci tramanda come primi filosofi.

Quando il sistema mitico-rituale comincia a vacillare, l’uomo si ritrova gettato in un mondo che richiede

senso e ordine: quel senso e quell’ordine che prima venivano garantiti, o meglio, elargiti dalle figure potenti.

Si iniziano a porre quelle domande sul senso della vita e sulla natura del mondo circostante che mai prima di

allora avevano sfiorato l’uomo, essendo appunto già risolte dal riferimento paradigmatico al mito. Nel gesto

del domandare, nel momento della domanda si può pertanto individuare una carenza cui il domandare

stesso allude. La domanda sul senso, in altre parole, scaturisce nel momento drammatico in cui ci si accorge

che il senso stesso non è più presente. Quando Talete asserisce che l’essere di tutte le cose è l’acqua, al di

5

là dell’interesse storiografico per una invenzione filosofica, quel che conta è comprendere la domanda che

ha provocato tale risposta: la domanda è quella circa il fondamento del reale e dell’esistente.

Il logos dunque non distrugge il mythos, non è responsabile dell’eclissi del mito, come gli Illuministi

ameranno pensare molti secoli più tardi. Il logos non nasce per combattere ed eliminare il mythos, ma

emerge per antagonizzare una crisi epocale legata al collasso dell’universo mitico-rituale.

Il Medioevo ellenico

Alle spalle di Talete, anche se non proprio immediatamente a ridosso, si profila l’ombra di un’imponente

ed imprevedibile catastrofe antropologica, avvenuta, per motivi complessi e in gran parte ancora oscuri,

proprio nell’area culturalmente nevralgica del bacino del Mediterraneo Antico-Orientale. Tra il XX e il XII

secolo a.C., il territorio dell'attuale Grecia viene invaso da Ioni, Eoli, Achei. Tra tutte queste popolazioni

indoeuropee originarie del bacino del Danubio si distinguono gli Achei, forti guerrieri e fondatori di cittàfortezze indipendenti (la principale è Micene, da cui deriva il nome di Micenei), che cominciano ad

espandersi nel Mediterraneo: invadono Creta, dominandola per due secoli (1400-1200 a.C.), poi

saccheggiano e annientano Troia.

La prima ondata migratoria verso il territorio greco si verifica tra il XX e il XV secolo a.C. Tra i primi ad

arrivare dal Nord, gli Ioni occupano l'Attica e alcuni territori dell'isola Eubea, espandendosi successivamente

nella maggior parte delle isole del Mar Egeo (tra cui le isole Cicladi) e quindi la stretta striscia di terra sulla

costa occidentale dell'Asia Minore poi nota come Ionia. Questi popoli, la cui civiltà si fonde con quella delle

popolazioni autoctone, sono portatori di una cultura diversa: conoscono la ruota da vasaio, allevano cavalli,

praticano le sepolture individuali.

Successivamente arrivano gli Eoli e si stabiliscono prima in Tessaglia, espandendosi poi a fondare

numerose colonie anche in altre regioni della Grecia. Nell’XI secolo a.C. molti di loro emigrano nell'isola di

Lesbo nel Mar Egeo. Fondano città anche sulla costa occidentale dell'Asia Minore tra i Dardanelli e il fiume

Ermo, nella regione che diverrà nota come Eolide. Il dialetto eolico è generalmente riconosciuto come una

delle più antiche forme della lingua greca.

Infine gli Achei, i quali si insediano nel Peloponneso, in particolare nelle regioni dell’Acaia e della Focide,

dove danno origine alla civiltà micenea. Anche gli Achei si spingono sulle coste dell’Asia Minore, dove

fondano città come Cnido e Alicarnasso. La distruzione di Troia, avvenuta secondo la tradizione nel 1184

a.C., segna il culmine della potenza micenea. Subito dopo infatti, tra il XIII e il XII secolo a.C., Micene e altre

città achee vengono espugnate e devastate dai Dori, i quali mettono fine alla civiltà degli Achei, rendendo

irreversibile il trapasso ad un nuovo modello culturale. Anche la popolazione dei Dori ha origini indoeuropee.

Gli invasori dell'Est attraversano i monti della Macedonia, si spingono verso il Peloponneso, riuscendo a

sconfiggere gli Achei che vi risiedevano. I Dori hanno una superiore tecnologia bellica: dotati di armi di ferro,

si impongono con facilità sul bronzo delle popolazioni locali.

I Dori occupano a loro volta tutto il Peloponneso (eccetto l'Arcadia e l'Attica), e successivamente

invadono anche le isole Cicladi, Creta, Rodi e la costa sud-occidentale dell'Asia Minore (le città di Cnido e

Alicarnasso e l’isola di Coo). I rapporti fra i nuovi invasori e le popolazioni indoeuropee già stanziatesi in

Grecia non sono facili, molti Achei trovano rifugio nel Peloponneso settentrionale, nella regione chiamata da

6

allora in poi Acaia; altri (soprattutto gli abitanti della Laconia e della Tessaglia) tentano di opporre resistenza

e, dopo essere stati sconfitti, vengono fatti schiavi. Tra le popolazioni che dal Peloponneso si trasferiscono in

Attica e nell'isola Eubea, alcune migrano insieme agli Eoli verso le coste dell'Asia Minore dando così avvio

alla prima colonizzazione greca.

Per dare solo un’idea della complessità degli eventi che in questo periodo interessano il Mediterraneo

orientale, è solo il caso di nominare anche quelle popolazioni egeo-anatoliche stabilitesi nel corridoio siropalestinese nell'Età del Bronzo finale e tradizionalmente conosciute come «Popoli del Mare». Tali popoli non

sono stati ancora identificati con certezza, ma si trovano genericamente indicati come «Popoli del Mare, del

Nord e delle Isole» nelle iscrizioni in geroglifico del tempio egiziano di Medinhet Habu (12° secolo a.C.),

dove sono raffigurati alcuni eserciti invasori stranieri, con al loro seguito donne, bambini e masserizie, che

vengono sconfitti in battaglia dai Faraoni. Quanto meno, l’arrivo dei cosiddetti «Popoli del Mare» causa

notevoli problemi al traffico navale del Mediterraneo, alle rotte mercantili più importanti per l’epoca, sulle

quali poggiavano le economie dei signori micenei che trafficavano con lo stagno ed il rame per produrre il

bronzo. Ma più che un’invasione repentina o di una guerra totale, si tratta a ben vedere di una lunga crisi, di

uno stillicidio di popoli che entrano, si scontrano, si mescolano, si fanno guerra, si coniugano, in un’area –

quella del Mediterraneo Antico-Orientale – caratterizzata da un vuoto di potere centrale.

Con l'invasione dorica comincia il cosiddetto Medioevo ellenico (XII-VIII sec. a.C.), un periodo di cui non

abbiamo molte notizie, che vede appunto la dissoluzione del regno miceneo nel Mediterraneo e dell’impero

Ittita nell’Anatolia (l’attuale Turchia). La Grecia continentale in questo periodo non subisce ulteriori invasioni

esterne, ma vive una profonda crisi economica e sociale, che interessa anche le coste dell’Asia Minore

(l’attuale Palestina, la zona della cosiddetta “mezzaluna fertile”), e dilaga poi nelle Isole Egee. Si registra un

notevole regresso culturale e materiale rispetto alla precedente cultura micenea. Decadono i commerci e si

ritorna ad un’economia basata su agricoltura e pastorizia. Scompare l'architettura monumentale: i grandi

palazzi vengono distrutti da incendi a Micene, a Tirinto, a Pylos e a Tebe. Le grandi tombe collettive

vengono sostituite da tombe individuali, molto più modeste, o dal rito dell'incinerazione. Scompare la

lavorazione del bronzo, per le già citate difficoltà degli scambi commerciali necessari per l'importazione del

rame e dello stagno. Come traccia materiale della cultura dell'epoca resta solo la ceramica, mentre si perde

anche la scrittura, elemento fondamentale nelle amministrazioni delle cancellerie micenee e mediorientali.

L'avvento di queste nuove popolazioni, con altre credenze e altre divinità, dunque, innesca un tracollo

culturale, una crisi antropologica che ha mutato il nostro pianeta e da cui, tra le altre cose, è stato generato il

logos greco. Quando questo periodo finisce, troviamo in prima istanza le testimonianze dell’Iliade e

dell’Odissea, che mostrano già un distacco nei confronti della religiosità tradizionale. Alle origini della cultura

occidentale, nei testi di Omero, troviamo già una certa laicizzazione del pensiero, rafforzata dal fatto che i

Greci non avranno mai un sapere dei templi, una classe sacerdotale, una organizzazione sacrale: avranno

piuttosto delle polis (da cui deriva il termine “politica”) e delle istituzioni cittadine.

Questa crisi è epocale nel senso che qualcosa di inaudito accade durante l’Età del Ferro, dopo l’Età del

Bronzo, lungo un arco di tempo esteso per almeno tre secoli e mezzo: uscendo dal Medioevo ellenico, il

pensiero umano cambia completamente rotta, e fin dai primi vagiti dell’Occidente, compaiono oggetti e

strutture culturali che riconosciamo ancora come nostri e che ci caratterizzano ancora in maniera eminente.

In un’area molto circoscritta, in un territorio ad altissima ibridazione di popoli e culture, nascono la tragedia,

7

l’epopea, la filosofia, la struttura della dimostrazione. Si assiste, così, ad una profonda mutazione del

rapporto uomo-mondo. E questa trasformazione si consolida nelle terre dell'area ellenica mediterranea verso

il IV secolo a.C., quando vengono fissati criteri e principi che resteranno sostanzialmente invariati fino a noi e

comincia a svilupparsi un modo di pensare che è il nostro, che tuttora ci appartiene e in cui ci riconosciamo.

Filosofia e senso comune

È il caso a questo punto di segnalare alcuni aspetti fondamentali del pensiero filosofico delle origini:

innanzitutto si tratta di un genere letterario. La filosofia si scrive, non si trasmette oralmente. Ed è un genere

letterario urbano, fa parte della cultura delle poleis, delle città greche, degli agglomerati urbani. Inoltre, la

filosofia nasce nelle colonie greche, non nella madrepatria. Esplode addirittura nel Mediterraneo, con la

scuola di Elea – l’attuale Velia, in Campania, colonia focese della Magna Grecia, fondata tra il 540 e il 530

a.C.: Parmenide è la vera matrice dell’Occidente, il primo a pensare con modalità senza le quali non ci

sarebbero stati né Einstein, né Heisenberg, né la scienza contemporanea.

Genere letterario, dunque, cittadino e coloniale, la filosofia nasce con un senso molto preciso: come

critica e come espressione della sostanziale perdita di fiducia nella “enciclopedia tribale”. Questo significa

perdita di fiducia nella rivelazione, nella verità della rivelazione, quindi perdita di fiducia in blocco nella

tradizione culturale consolidata. I Greci non hanno testi sacri. Non si sono mai sognati di trasformare l’Iliade

e l’Odissea in una Bibbia. Questo ha condotto ad un pensiero “altro”: un pensiero critico, di sospetto, che

oltrepassa queste credenze.

Di fronte alla perdita di senso nella tradizione mitico-rituale che per centinaia di migliaia di anni aveva

accompagnato la vita dell’uomo sulla terra, il logos risponde con un pensiero che noi, con un termine

impiegato dai Pitagorici, chiameremo poi “filosofico”. Un pensiero che concepisce tutto ciò che non è

propriamente filosofico e rigorosamente critico quale “senso comune”. È la filosofia a inventare, si può dire, il

senso comune. E ancora oggi noi distinguiamo il senso scientifico, il senso filosofico, dal senso comune,

quello partecipato e condiviso da tutti coloro i quali la pensano allo stesso modo, giudicano allo stesso

modo, credono alle stesse cose, e subiscono, assorbono acriticamente quanto viene trasmesso loro dalla

cultura. Tutto questo costituisce il bagaglio del senso comune: la cosiddetta enciclopedia tribale.

Sono i filosofi a ritenere esplicitamente che il senso comune, le credenze comuni, i comportamenti

comuni debbano essere criticati, messi in discussione. Dunque quando nasce la filosofia, con essa nasce il

senso comune. Anzi, la filosofia in prima istanza non è altro che critica del senso comune. Tutte le credenze

corrive, tradizionali, consuetudinarie della comunità sono sottoposte ad una critica perfino feroce e

sprezzante da parte di uno sparuto gruppo di intellettuali, che si contrappongono aristocraticamente agli altri

– ai pollòi, la “maggior parte”, i più – coloro i quali non sono in grado di elevarsi alle altezze speculative dei

filosofi. Si tratta di un’élite, senza dubbio di una classe ridotta, una sparutissima minoranza, però costoro

cambiano la cultura del mondo. La critica istituzionalizzata del senso comune porterà alla scienza e alla

metafisica.

Quante volte ci è stato detto che la filosofia nasce dalla meraviglia, dallo stupore?

8

TEETETO: Per gli dèi, Socrate! Sono straordinariamente meravigliato dalla natura di tutto ciò, tanto che a

volte, esaminandolo a fondo, mi vengono le vertigini.

SOCRATE: Pare, amico mio, che Teodoro non abbia espresso un giudizio sbagliato sulla tua indole: ciò che

provi - la meraviglia - è un sentimento assolutamente tipico del filosofo. La filosofia non ha altra origine che

questa e, a quanto pare, chi ha definito Iride figlia di Taumante, non ha tracciato una cattiva genealogia.

Platone, Teeteto, 155d

Qui troviamo un gioco di parole fra thaumázein, che vuol dire «meravigliarsi», e Taumante, il padre di

Iride, la messaggera degli dèi. Iride, in quanto messaggera, rappresenta in senso metaforico il sapere, la

conoscenza, e quindi la filosofia. Anche secondo Aristotele l’origine della meraviglia spinge l’uomo alla

filosofia:

«[…] gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre da

principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco,

giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli

del sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell’intero universo. Ora, chi prova un senso di

dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere (…) Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi

dall’ignoranza, è evidente che ricercano il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche

utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra: quando già c’era pressoché tutto ciò

che necessitava alla vita ed anche all’agiatezza ed al benessere, allora si cominciò a ricercare questa forma

di conoscenza. È evidente, dunque, che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad

essa; e, anzi, è evidente che, come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad

altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa.»

Aristotele, Metafisica A 2, 982b 12-27

La ricostruzione di Aristotele, che vuole la filosofia nata dal thaumázein, dalla meraviglia – dal

meravigliarsi del mondo, per poi scoprirsi nel mondo – è forse più bella e accattivante, ma non persuasiva.

La filosofia è nata dalla tragedia di un’etnia che vive improvvisamente, senza volerlo, la crisi di un sistema

millenario. Quando i Greci cercarono di affrontare la crisi, lo fecero inventando questo logos.

Il pensiero del sospetto, il pensiero critico, non ha distrutto il mito, ma è nato quando ormai non si crede

più alle attestazioni mitico-rituali e ai valori rivelativi. Il residuo di questa enciclopedia tribale, che da sempre

veniva trasmessa ne varietur, per così dire, alle nuove generazioni, fu allora ridotto e interpretato come

senso comune e rimase accanto alla filosofia, di contro alla filosofia, come ciò che pensano i più. Ma ciò che

pensano i più – indottrinati semplicemente da una trasmissione di tipo tradizionale – non è detto che sia

vero. Il senso comune non basta più perché ormai ha perso la sua antica base rivelativa.

Così l’universo del mito in Grecia viene progressivamente considerato come un centone di cianfrusaglie,

un collage di dati che saranno tutt’al più utili per la commedia, per l’arte, per le favole, per la retorica e per la

politica: Platone userà dei miti, preferendoli all’argomentazione, come nel passo citato del Protagora. Ma i

Greci fin dall’inizio della loro storia hanno ormai perso il senso autentico del mito. Il mythos è ora un

racconto, un racconto che può essere suadente, persuasivo, utile, ma non è più il mito delle culture

rivelative.

9

La perdita del Centro

Sebbene possegga un evidente connotato spaziale, il Centro del mondo non è in alcun modo il punto in

cui, ad es., si incontrano gli assi di simmetria dei poligoni e dei poliedri regolari o il punto interno equidistante

da tutti i punti che giacciono sulla circonferenza, secondo le usuali convenzioni della geometria piana

euclidea. Non è neppure un centro inteso quale luogo fisso, immobile, perché nei popoli nomadi è il palo

sacro o il palo della tenda, che viene spostato e piantato di volta in volta, sia pure per una notte soltanto, ad

essere ritenuto il Centro del mondo. Così essi, pur percorrendo anche spazi molto estesi, si mantengono

sempre accanto al Centro. Un Centro molto singolare, quindi, che può essere uno e molteplice nello spazio

e nel tempo (per iterazione).

Il Centro del mondo è, in realtà, quel luogo privilegiato ove, sulla base di un preciso dettato mitico, è

possibile incontrare la figura potente, cioè il Sacro. Questo incontro, sempre invocato e temuto, è comunque

attuabile, perché i racconti mitici affermano l'esistenza in tale sito di una sorta di apertura, un corridoio che

consentirebbe la comunicazione diretta tra i diversi livelli del cosmo: il livello terrestre, quello celeste e quello

infero. Il nome dei santuari (ad es., le celebri ziqqurat mesopotamiche, vere e proprie "montagne cosmiche")

di Nippur, Larsa e Sippar era Dur-an-ki, cioè "legame tra il cielo e la terra". Babilonia, come Bab-ilani, cioè

"Porta degli Dei", era detta "Casa della base del cielo e della terra", "Legame tra cielo e terra". Centri del

Mondo e accessi celesti ed inferi erano, inoltre, le capitali dei sovrani cinesi e tutti i siti che ripetono Alberi,

Montagne, Colonne cosmiche, come il monte Meru della tradizione indiana, Haraberezaiti degli Iraniani,

Himingbjor degli antichi Germani, il Monte dei Paesi mesopotamico, i monti Tabor, Gerizim e Golgota in

Palestina.

In effetti, l'imperioso e irresistibile vissuto – individuale e collettivo – dello stare vicino al Centro del

Mondo, ha avuto sempre, presso le comunità umane, un indiscusso valore esistenziale. Il potente vissuto

territoriale di abitare una terra che sta intorno al Centro del mondo è il connotato eminente ed ecumenico –

e, quindi, del tutto fisiologico – dell'etnocentrismo insito in ogni postura indigena e in ogni comunità umana.

Questa complessa condizione esistenziale, che coinvolge singoli ed etnie, non si esaurisce nel determinare

la distinzione tra terre e uomini avvertiti come familiari e terre e uomini che non sono riconosciuti come tali.

Essa induce, irresistibilmente, a complessi processi di marginalizzazione e di periferizzazione antropologiche

– non di rado drammatici e violenti – di paesi e di intere comunità che vengono rifiutati come affini e,

addirittura, come umani. In quanto luogo abitato o frequentato in terra dal Sacro, il Centro del mondo

esibisce la massima concentrazione pensabile di realtà e di senso, però, a mano a mano che ci si allontana

da esso, la sua potenza protettiva e salvifica progressivamente declina, indebolendosi, così, fino a spegnersi

definitivamente al di là delle estreme frontiere del territorio abitato dall'etnia, riconosciuto come proprio e

come unico mondo possibile. Sono, questi, luoghi selvaggi, incolti e poco accessibili all'uomo, come i deserti,

le distese acquee, le foreste impenetrabili, le cime elevate, ritenuti non cosmizzati e, quindi, preda

dell'irrealtà e dell'insensatezza, segnati dal terrore e dalla pena, luoghi ove sogliono risiedere gli spiriti dei

morti, i demoni, le potenze del Caos, del Nulla e, comunque, tutto ciò che è "altro" rispetto a qualunque

usuale riconoscibilità umana.

[ Testo → D.A. Conci, “Lontano dal centro del mondo”]

10

L’uomo senza cultura muore: identità e securizzazione sono garantite esclusivamente dalla cultura di

appartenenza. Ogni indigeno – noi compresi – ha bisogno della propria cultura per poter sopravvivere, e la

cultura a sua volta ha bisogno di essere conservata, difesa, circondata da divieti, da tabù, trasmessa ne

varietur, senza mutamenti. Al punto di giustificare – negli universi mitico-rituali – la credenza che le origini

della cultura stiano nella voce degli dei: gesti, comportamenti, attività, relazioni, ecc. derivano da paradigmi

rivelati illo tempore da una divinità. Le culture mitico-rituali sono nutrite da una radice di senso di matrice

rivelativa, mentre i Greci non hanno una cultura rivelata. La filosofia non è fatta di testi sacri, non si presenta

come un sapere rivelato, anche se in certi casi prova ad avvolgersi di sacralità per legittimarsi.

La storia del nostro pianeta è anche una storia di estinzioni culturali. Oltre che per la violenza degli

aggressori esterni, le culture si estinguono soprattutto per mancanza di trofismo interno, per una sorta di

implosione, di collasso. Quando una cultura entra in crisi perde il proprio centro: allora scompare, oppure

sopravvive a se stessa, si trascina come cultura ormai implosa. Quando si perde il centro si verifica uno

spaesamento, si subisce una dislocazione: non si crede più che le proprie credenze e convinzioni siano

assolute ed esclusive.

L'Europa è in crisi ormai da più di un secolo: è dalla fine dell'Ottocento, passando per l'intero Novecento

per arrivare a tutt’oggi, che l'Occidente si trascina in una condizione esistenziale di sofferenza che possiamo

sintetizzare, usando la nota espressione di Nietzsche, come "perdita del centro". Nonostante la cultura

occidentale si sia espansa ovunque, conquistando le Americhe nella doppia valenza culturale anglosassone

e latina, protendendosi in Asia e nell'Oceano Pacifico, il presente è segnato da questa grande crisi

dell'Occidente, che può essere letta anche come crisi delle radici culturali: come se le fonti originarie della

nostra cultura, che stanno in Europa e in particolare nella Grecia antica, avessero finito per inaridire il loro

senso. Va segnalato tuttavia che il decentramento dell’Occidente è in realtà un processo graduale, che

accompagna ormai da secoli il nostro percorso culturale. Un processo scandito da alcune tappe significative,

sintetizzate efficacemente da Sigmund Freud, il quale, in un articolo del 1916 "scattava un’istantanea" di

quell’immagine del mondo che si era creata con la nascita della scienza moderna, sottolineando le

"umiliazioni" inferte da questa al narcisismo eurocentrico:

«Vorrei mostrare come al narcisismo universale, all’amor proprio dell’umanità, siano state fino

ad ora inferte tre gravi umiliazioni da parte dell’indagine scientifica.

a) Dapprima, all’inizio delle sue indagini, l’uomo riteneva che la sua sede, la terra, se ne stesse

immobile al centro dell’universo, mentre il sole, la luna e i pianeti si muovevano attorno ad essa

con traiettorie circolari. [...] La posizione centrale della terra era comunque una garanzia per il

ruolo dominante che egli esercitava nell’universo, e gli appariva ben concordare con la sua

propensione a sentirsi il signore del mondo. La distruzione di questa illusione narcisistica si

collega per noi al nome e all’opera di Niccolò Copernico nel sedicesimo secolo. [...] Quando

tuttavia essa fu universalmente riconosciuta, l’amor proprio umano subì la sua prima

umiliazione, quella cosmologica.

b) L’uomo, nel corso della sua evoluzione civile, si eresse a signore delle altre creature del

mondo animale. Non contento di tale predominio, cominciò a porre un abisso fra il loro e il

proprio essere. Disconobbe ad esse la ragione e si attribuì un’anima immortale, appellandosi a

11

un’alta origine divina che gli consentiva di spezzare i suoi legami col mondo animale. [...]

Sappiamo che le ricerche di Charles Darwin e dei suoi collaboratori e predecessori hanno posto

fine, poco più di mezzo secolo fa, a questa presunzione dell’uomo. L’uomo nulla più è, e nulla di

meglio, dell’animale; proviene egli stesso dalla serie animale ed è imparentato a qualche specie

animale di più e a qualche altra di meno. Le sue successive acquisizioni non consentono di

cancellare le testimonianze di una parità che è data tanto nella sua struttura corporea, quanto

nella sua disposizione psichica. E questa è la seconda umiliazione inferta al narcisismo umano,

quella biologica.

c) La terza umiliazione, di natura psicologica, colpisce probabilmente nel punto più sensibile.

L’uomo, anche se degradato al di fuori, si sente sovrano nella propria psiche. [...] Tu ti comporti

come un sovrano assoluto che si accontenta delle informazioni del suo primo ministro senza

scendere fra il popolo per ascoltarne la voce. Rientra in te, nel tuo profondo, se prima impari a

conoscerti, capirai perché ti accade di doverti ammalare; e forse riuscirai a evitare di ammalarti.

Così la psicoanalisi voleva istruire l’Io. Ma le due spiegazioni - che la vita pulsionale della

sessualità non si può domare completamente in noi, e che i processi psichici sono per sé stessi

inconsci e soltanto attraverso una percezione incompleta e inattendibile divengono accessibili

all’Io e gli si sottomettono - equivalgono all’asserzione che l’Io non è padrone in casa propria.

Esse costituiscono insieme la terza umiliazione inferta all’amor proprio umano, quella che

chiamerei psicologica".

(S. Freud, «Una difficoltà della psicoanalisi», in Idem, Opere, vol. VIII, Torino 1989, pp. 660663.)

C’è un aspetto di questa crisi che ci interessa particolarmente, in relazione al tema di cui ci occupiamo.

La "perdita del centro" che ha travolto la tradizionale compagine dei fondamenti della cultura europea, ha

finito per rimettere in questione anche l’indole del rapporto conoscitivo tra l’uomo e il mondo, che noi

abbiamo ereditato dal pensiero greco. Il nostro rapporto conoscitivo, cioè, non può più essere inteso come il

gesto di chi assegna dei significati a qualcosa di neutro, a qualcosa che è già davanti a noi, e che se ne sta

lì aspettando che il nostro atto conoscitivo compia il gesto del significare, etichettando, per così dire, il

mondo. Come Adamo che dà i nomi alle cose… Questa idea è tipicamente ontologica, l’idea che ciò che se

ne sta davanti a noi sia privo di senso e che noi si sia naturalmente destinati ad attribuirgli un significato, a

dargli un nome. Per cui le cose non significano nulla, stanno lì e aspettano di essere significate.

La crisi dei fondamenti

Tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento, gli sviluppi delle scienze matematiche e fisiche

mettono in crisi i principi e le categorie fondamentali su cui si era basata fino allora la scienza moderna.

Ancora ai tempi di Kant geometria euclidea e meccanica newtoniana potevano apparire come modelli di

rigore scientifico e fondamento certo di tutto il sapere: le loro strutture sembravano rispecchiare l’architettura

stessa della ragione umana. Ora, cambiamenti rivoluzionari nelle scienze portano alla nascita di geometrie

non-euclidee e meccaniche non-newtoniane. Questo periodo di dibattiti radicali nella filosofia e nella scienza,

che coinvolgono categorie della conoscenza come quelle di numero, spazio, tempo, causalità, ecc. e

12

portano a ripensare lo stesso rapporto cognitivo soggetto/oggetto, nella storiografia filosofica viene indicato

con il nome di “crisi dei fondamenti”.

Max Planck scopre ai primi del Novecento che l'energia delle radiazioni può essere emessa o assorbita

in quanti discreti: è la nascita della meccanica quantistica, che fa crollare il principio di continuità enunciato

dalla fisica classica. Successivamente, Werner Heisenberg formula il "principio di indeterminazione", il quale

esprime il grado con cui lo scienziato, attraverso il processo di misurazione, influisce sulle proprietà degli

oggetti osservati. I fenomeni atomici studiati dalla fisica non sono pertanto indipendenti dall'osservatore

umano, ma anzi interagiscono con esso; la loro connessione causale non è univoca e non può essere

stabilita in assoluto, cosicché le leggi scientifiche elaborate dalla nuova fisica non rispecchiano in modo

"obiettivo" il mondo (così come esso è stato pensato da Dio, avrebbe detto Galileo), ma rivestono soltanto

carattere statistico e probabilistico.

Nel 1905 Albert Einstein enuncia la cosiddetta formulazione "ristretta" della teoria della relatività, la quale

abolisce il principio classico dell'indipendenza reciproca di spazio e tempo, non più considerati come realtà

oggettive e assolute. I fenomeni osservati, in riferimento a velocità elevatissime, prossime alla velocità-limite

della luce (invariante rispetto ai sistemi di riferimento), non sono indipendenti dalla posizione e dallo stato di

moto dell'osservatore, ma anzi sono relativi a essi. Pertanto, sia nel microcosmo atomico, che nel

macrocosmo dei corpi celesti, la scienza novecentesca apre una via estremamente feconda di scoperte,

risultati e innovazioni, ma anche estremamente problematica relativamente al fondamento e al senso dei

suoi concetti, ossia al significato razionale e teoretico delle sue teorie.

Una rivoluzione di analoga importanza si verifica nelle matematiche, che già nell'Ottocento avevano

abbandonato, con Bernhard Riemann, l'univocità dell'antico modello geometrico euclideo. La ricerca della

scuola di Karl Weierstrass, viene proseguita da Richard Dedekind e Georg Cantor, i quali, chiedendosi se

fosse possibile ricondurre tutti i concetti matematici (divenuti col tempo estremamente complessi) ai numeri

naturali, pongono il problema dei fondamenti ultimi della matematica. Da tale ricerca e dalle aporie che ne

scaturirono avrà origine il tentativo di fondare e riformulare l'intera matematica, e in particolare l'aritmetica,

sulle basi della logica. Da tale grandioso programma, avviato da Gottlob Frege, si svilupperà il fecondo e, al

contempo, problematico cammino della logica matematica, o logica formale, nel nostro secolo, con Peano,

Russell, Whitehead e molti altri.

In particolare, la nascita delle geometrie non-euclidee tronca alla radice una delle idee filosofiche più

influenti e radicate della tradizione del pensiero occidentale: l’idea che gli assiomi della geometria euclidea

fossero delle verità evidenti e incontrovertibili. Le geometrie non-euclidee mostrano che quelli che erano

considerati “principi” non sono altro che “cominciamenti”, e che alcune proposizioni ritenute universalmente

valide ed eterne, sono mere convenzioni.

[ Lettura → Luigi Lentini, «I fondamenti della geometria»: Appendice, p. 82 ]

La ricerca filosofica e scientifica nel Novecento subisce una vera e propria “svolta analitica”, che può

essere qualificata propriamente sotto il titolo di "relativismo metodologico". La condizione di "relativismo

metodologico" significa semplicemente che non è possibile, per chiunque proceda in una indagine filosofica

o scientifica con autentica consapevolezza, presumere che i propri risultati valgano in sé e per sé, come se

fossero del tutto indipendenti dalla teoria e dal metodo che li hanno conseguiti. Il legato più grosso, quello

13

più costruttivo, del pensiero contemporaneo riguarda proprio questa valenza analitica degli enunciati: la

natura metodologica e non speculativa degli enunciati di una teoria.

Il fatto che i risultati dell'analisi abbiano un valore esclusivamente analitico, sancisce il carattere

contestuale dei risultati delle teorie scientifiche e delle teorie filosofiche. Non è possibile una

decontestualizzazione, una estrapolazione di tali risultati. Non è possibile concepire una struttura ab-soluta,

sciolta dal contesto dell'analisi. La perimetrazione di un contesto analitico coincide dunque con l'impossibilità

intrinseca di formulare asserzioni metaculturali. Pertanto è impossibile formulare asserti che possano valere

in modo assoluto ed esclusivo, cioè in ogni spazio e in ogni tempo. Se non siamo capaci di un accesso

diretto, transcategoriale all’Essere, svanisce di conseguenza ogni pretesa di accedere ad un ontos on, ossia

la pretesa di venire in sicuro possesso di una verità stabile, ultima e definitiva. L'intera cultura occidentale,

sebbene raggiunga risultati teorici e pratici rilevanti e utili, procede così sul vuoto, in radicale assenza di

fondamento.

Ogni enunciato quindi è sempre un enunciato il cui valore di verità è relativo al contesto nel quale viene

avanzato. Ma questo nuovo principio è di natura patologica: è una limitazione interna dell'analitica che ha

origine appunto dalla perdita del centro. La perdita del centro è in sostanza la perdita del fondamento

assoluto, dello «sguardo da nessun luogo» (questo è il centro) e si configura inequivocabilmente come una

forma di patologia culturale. Questa contestualità analitica è propria della scienza contemporanea ed

assume modalità diverse: nella fisica, ad esempio, convivono più fisiche. E così il principio di

indeterminazione di Heisenberg, l'individuazione di particelle dotate di massa negativa, la rivoluzione nel

concetto di spazio-tempo, lo sviluppo di logiche eterodosse, ecc., sono mutamenti che possono essere letti

come altrettante perdite del centro.

[ Lettura → Luigi Lentini, «I principi della conoscenza del mondo fisico»: Appendice, p. 90 ]

Le conseguenze della crisi non riguardano esclusivamente l’ambito scientifico, e si estendono – o

meglio, si inseriscono – nel generale mutamento del clima culturale dell’Occidente europeo. I quadri di

riferimento consolidati si alterano e comincia un processo di “derealizzazione” del mondo che comporta

conseguenze negative anche nei confronti dell’esistenza comune, quotidiana, non soltanto nell’ambito

specialistico delle discipline scientifiche. L’aspetto teoreticamente saliente di questo processo è la

conclamata impossibilità di pervenire ad una conoscenza ultimativamente fondata, universalmente valida e

incontrovertibile. Il sogno epistemico della filosofia greca, l’idea che un pensiero scientifico non possa

qualificarsi come tale se non in quanto ultimativamente fondato, se non come episteme, tramonta

definitivamente.

La storia del pensiero epistemologico del Novecento è in estrema sintesi la vicenda dei vari tentativi di

salvare la razionalità scientifica, e quindi la validità dell’impresa conoscitiva della scienza, nonostante la

caduta del paradigma del fondamento. Se la tendenza predominante sarà infine la proposta di forme di

razionalità limitata, nel corso del secolo si registrano anche alcuni tentativi di “rifondazione” epistemica. Il

neopositivismo e la fenomenologia di Edmund Husserl sono forse gli ultimi massicci tentativi fondazionali

nella storia del pensiero contemporaneo.

14

I modelli della cultura di appartenenza

Alle spalle del nostro pensiero, del nostro agire, del nostro sentire, c’è sempre una conoscenza di sfondo

(quella che Gadamer e Heidegger chiamano “precomprensione”) ed essa è dovuta all’inculturazione. Noi

abbiamo un cervello umano non soltanto perché siamo nati di donna, ma anche perché il cervello si è

sviluppato e complessificato grazie a processi inculturativi. Noi non abbiamo dei dispositivi biologici

impiantati nel nostro cervello che ci permettano di sopravvivere senza la cultura. Si può dire che noi ci

inculturiamo dalla nascita alla morte: l’inculturazione è continua, è quotidiana e permanente.

Che cosa significa “inculturazione”? Significa che noi riceviamo dagli adulti, appena nati (ma sembra che

persino nel ventre della madre vengano inviati dei segnali di inculturazione) ciò di cui siamo biologicamente

privi: modelli percettivi, modelli affettivi, modelli valutativi, modelli operativi. L’uomo non sa come

comportarsi, come muoversi: se fosse privo di questi modelli, di questi protocolli di comportamento non

saprebbe come agire. Questa modellizzazione del cervello fa sì che l’uomo abbia artificialmente ciò che gli

animali hanno naturalmente. Dunque l’inculturazione ci dà dei protocolli per percepire, per stare al mondo,

per valutare, per sentire. Senza questa modellizzazione, il cervello praticamente si spegnerebbe: non

sarebbe in grado di sopravvivere.

Questi modelli indotti e trasmessi dalla cultura, tuttavia, non sono semplicemente un elenco di voci

dell’enciclopedia tribale, un allestimento di contenuti sviluppato e implementato da una intelaiatura esterna.

La modellizzazione è qualcosa che sta sia fuori che dentro di noi, ma è soprattutto dentro di noi, è costitutiva

del nostro cervello. Il cervello pertanto non andrebbe inteso come un organo interno, ma come qualcosa che

si trova all’intersezione tra biologia e storia, qualcosa che vive, per così dire, tra l’interno e l’esterno del

nostro essere umani. È questa modellizzazione che complessifica e sviluppa il nostro cervello, preparandolo

appunto a vivere e a pensare in un certo modo piuttosto che in un altro: ecco da dove scaturisce la

differenza tra le varie culture. Ciò significa che il nostro modo di stare al mondo, e quindi di percepire, di

sentire, non è un rapporto che si instaura nel deserto dei condizionamenti culturali ed ambientali, bensì si

sviluppa all’interno di condizionamenti forti, talmente potenti che se non ci fossero noi non potremmo

nemmeno sopravvivere.

Dunque i nostri modelli condizionano pesantemente i pensieri, i sentimenti e le azioni che si svolgeranno

all’interno del nostro habitat culturale, per cui noi in fondo potremmo dire di essere dei cloni culturali: siamo

cloni della nostra cultura. Solo in condizioni eccezionali, di una genialità assoluta, l’individuo può esprimere

qualcosa di assolutamente creativo e libero. Solitamente il volume della creatività è minimale rispetto

all’habitat culturale, che funge come uno massiccio sfondo di precomprensione, che ci guida altamente e

capillarmente, ma senza essere visto e riconosciuto come tale.

Pertanto ogni nostro atto conoscitivo non è mai originario, non avviene mai per la prima volta, ma è

sempre un atto di ri-conoscere, perché sono i nostri modelli percettivi che ci hanno preparato a stare al

mondo ed assicurano la plausibilità di ciò che faremo, che diremo, ecc. Se nasciamo ad Arezzo ma poi

cresciamo in Cina, saremo cinesi, anche senza avere gli occhi a mandorla, che sono marcatori esterni. Tutto

questo ci dice che i nostri comportamenti poggiano su un fondamento, su una base di tipo culturale, non

semplicemente biologica. Una base culturale forte che di norma è invisibile perché noi ci stiamo seduti

sopra: non la vediamo, non siamo in grado di coglierla. Questo è importante, perché senza questi modelli

15

percettivi, noi non saremmo in grado di controllare il caos delle sensazioni che aggrediscono il nostro corpo

fin da quando apriamo gli occhi.

Noi ci comportiamo da esseri umani come se il nostro comportamento fosse un istinto, quando invece è

stato indotto dall’inculturazione. In fondo è questa la cosiddetta «personalità di base». Il mondo in cui

viviamo viene costituito dalla cultura: risulta istintivo comportarsi secondo certi moduli, secondo certi

protocolli, che variano a seconda del tipo di inculturazione ricevuto. Ma l’uomo viene inculturato in maniera

tale che ogni prodotto dell’inculturazione viene assunto come già dato: come se fosse un in sé. Questo

perché l’inculturazione è un processo che si svolge al di fuori della volontà del soggetto.

Di norma per cultura si intende una sfera in cui domina la libertà, dove abitano in sostanza la

spontaneità, l’originalità, la creatività. Una sfera autonoma al cui interno si muove una coscienza intesa

come consapevolezza continua. In realtà le cose non sono così semplici, perché all’interno della cultura

esiste un’area che appare del tutto fuori controllo da parte degli indigeni, di coloro cioè che appartengono

alla cultura in questione, ma che – pur essendo fuori controllo – è ciò a partire da cui tutto il resto può essere

pensato, sentito, agito e valutato. È un’area di norma geneticamente invisibile e che quindi facilmente può

essere assunta come la sfera dell’incondizionato, proprio perché essendo invisibile, ed essendo giustamente

non ritenuta prodotta dal soggetto (che l’ha subita attraverso l’inculturazione), può essere facilmente

interpretata e assunta come qualcosa di incondizionato, così come è incondizionato il nostro essere

fisiologico e biologico. Vale a dire, così come noi non abbiamo certo scelto di avere gli occhi che abbiamo, la

forma del naso, determinati polmoni, fegato, cuore, insomma il nostro particolare fisico e tutti i suoi organi

interni, così non possiamo a piacimento scegliere determinati fondamenti culturali piuttosto che altri.

Questa invisibilità conduce ad assumere come seconda natura, come incondizionato, qualcosa che in

realtà non è né naturale né incondizionato, perché è frutto di scelte, di giochi culturali che popoli appartenuti

anche ad etnie diverse dalla nostra hanno praticato collettivamente nel corso del tempo. Così noi subiamo

condizionamenti culturali anche di origine lontanissima. Ad esempio, quelli delle etnie greche che hanno

impiantato i rudimenti concettuali della filosofia, del pensiero scientifico dell’Occidente. Assunta come

incondizionata, questa sfera di presupposti finisce per essere interpretata se non proprio come naturale,

certamente – in altre culture e in altre epoche – come soprannaturale, come voluta da figure potenti, dalla

sacralità.

Quand’è che queste strutture di base appaiono, allora? Appaiono quando una cultura entra in crisi. Di

norma, in condizioni fisiologiche, esse sono invisibili. Ma quando la cultura entra in uno stato patologico,

cominciamo ad avvertirle, né più né meno come succede quando un nostro organo si ammala, e noi

avvertiamo la sua presenza dal dolore che esso ci invia proprio perché non funziona più come si deve. Ed è

appunto questa crisi che distrugge l’incondizionatezza e getta nell’ansia, arrivando in certi casi a provocare

reazioni violente. Distruggendo l’incondizionatezza e rendendo visibile ciò che era invisibile, ovvero ciò che

costituiva il fondamento della cultura, ci si accorge che la propria cultura non poggiava su una solida roccia,

non era sicura ma precaria, dunque non garantita. Tutto ciò genera angoscia e terrore, e a questi si può

associare la violenza. Il sistema di sicurezza che l’incondizionatezza stessa aveva disteso su una comunità

umana si disperde. E questo cosa significa? Da un punto di vista filosofico e antropologico, significa che ogni

qualvolta ci troviamo a parlare di concetti, di categorie, di termini, dobbiamo sempre intenderli, interpretarli

16

ed usarli riconducendoli al sistema culturale all’interno del quale essi sono nati. E se il sistema culturale è in

crisi, non è possibile che questi termini vengano usati come se fossero assoluti e incondizionati.

Quando si crede che i propri principi e criteri siano certi, assoluti ed esclusivi, allora li si proietta

dappertutto. Ed è ovvio che li si proietti dappertutto: non abbiamo altro. L’unico modo in cui possiamo

comprendere il mondo intorno a noi è adoperare gli strumenti del nostro sistema culturale. E facciamo

questo senza cautela alcuna, perché tali strumenti sono da noi necessariamente intesi come assoluti ed

esclusivi. Non si può uscire dalla propria cultura. «Il giaguaro non può uscire dalla propria pelle», è il detto

Masai che esemplifica tale condizione.

Solitamente distinguiamo i segni naturali da quelli culturali in quanto questi ultimi hanno un loro senso,

sono portatori di un senso che poi è il senso degli altri, il senso in cui l’intelligenza e la volontà di altri si sono

materializzate, sono precipitate nel segno, e così le possiamo osservare, studiare, interpretare. Quando

proiettiamo modelli matematici e logici su dati di esperienza che non sono in sé portatori di senso, o che

perlomeno non riteniamo siano tali, effettivamente non possiamo fare altro: i dati d’esperienza sono caotici e

sconnessi, per interpretarli e spiegarli abbiamo bisogno di un modello che li metta in relazione, che dia loro

un ordine, consentendoci di comprenderli. Ma quando proiettiamo il nostro senso su segni culturali che sono

già loro portatori autonomi di senso, si presenta un problema ulteriore: alla fine dei conti quello che

riusciamo a cogliere è il senso nostro o è il senso degli altri? È difficile rispondere a questa domanda.

Solitamente si usa il senso proprio per interpretare il senso degli altri. Di norma un antropologo, così come lo

psicanalista, lo psicologo, il sociologo, impiegano il proprio senso per cercare di spiegare il comportamento

della psiche, oppure quello della comunità, o della società che stanno studiando. E in questo modo gli altri

vengono impastati con le nostre credenze: tutto ciò è fatale.

Ma una volta perso il fondamento, venuto a mancare il fondamento assoluto ed esclusivo, non è più

possibile ritenere i propri criteri e i propri principi come assoluti ed esclusivi. Per questo motivo, nella

generale negatività della perdita del centro c'è anche un aspetto positivo: quando io perdo il centro non

posso più proiettare i miei criteri, i miei principi, i miei valori, poiché essi si sono drasticamente indeboliti. Noi

occidentali viviamo appunto in uno stato di debolezza culturale. E questa condizione di perdita del centro è

una condizione patologica, non è frutto di una scelta. Una cultura che ha perso del tutto il centro si trova

sempre in condizioni patologiche. Ma dobbiamo tener presente che, in quanto indigeno di questa cultura, io

continuo sempre ad utilizzare i miei strumenti, ad applicare i miei criteri, a seguire quei principi che mi sono

stati dati dall'inculturazione, trasmessi dai miei genitori, insegnati dai miei maestri, dai miei professori, ecc.

Sono sempre quelli, però si sono indeboliti, non sono più assoluti ed esclusivi, e allora non li posso più

proiettare: li posso mettere solamente accanto a quelli degli altri.

Ecco da dove scaturisce l'analisi contrastiva: riesco a capire me attraverso gli altri e gli altri attraverso

me, ma solamente per contrasto. Pertanto occuparsi del pensiero dei "selvaggi" non è un vacuo indulgere

nell'esotismo, interessarsi agli egizi o ai popoli mesopotamici non vuol dire coltivare una passione per

l'antiquariato: significa cercare di parlare di noi stessi, sforzandosi di capire la nostra condizione che poi è la

condizione di debolezza e di sofferenza tipica della nostra epoca, dell’età contemporanea.

In una condizione patologica, di sofferenza, di perdita del centro, non abbiamo altra possibilità che quella

di cominciare a dialogare con gli altri. Posso stare accanto agli altri e gli altri possono stare accanto a me,

senza pretendere di insegnare a tutti – come ha fatto da sempre l'Europa – chi è l'uomo, come si deve

17

comportare, quali valori deve avere, etc. Cercare di comprendere gli altri come altri, senza ridurli a noi, ci

consente di capire un po’ meglio noi stessi. Finalmente ci scopriamo come altri fra gli altri, e non come coloro

che stanno al centro mentre tutti gli altri stanno in periferia.

Il vissuto del Centro e quello della periferia sono in effetti vissuti in reciproca tensione e vicendevolmente

correlati. Chiaramente chi crede di stare al centro del mondo ritiene con altrettanta forza che gli altri stiano in

periferia: questo è l'etnocentrismo; l'idea che gli altri tanto più distanti sono dal centro, tanto più sono

inferiori. La deformazione sfigurante dell’etnicamente altro in “diverso” è del tutto fisiologica presso gli

indigeni di tutte le culture, perché esse si sono sempre comportate così, cognitivamente ed

esistenzialmente.

La maggior parte delle etnie ritiene fisiologicamente di essere composta da “uomini” in sé e per sé, dagli

uomini per eccellenza, ed esclude automaticamente dall’umanità i gruppi diversi dal proprio: gli altri sono

“non-uomini”. Per fare solo qualche esempio, con il nome Inuit “uomini cacciatori” gli Eschimesi designano

se stessi, mentre il termine “eschimese”, a noi più familiare, deriva da eskimatsik, parola che nella lingua

degli indiani Wabanaki del Canada, loro confinanti, significa “mangiatori di carne cruda”, ovvero “selvaggi”.

Gli Zingari o Bohemiéns, Gypsi, Sinti, Manush, Atzigani, Kalè, ecc. fra loro si chiamano Rom, “uomo”. In

America gli indiani Lakota (Sioux) si definivano “popolo degli uomini”, i Cheyenne chiamavano se stessi

“uomini”, mentre i Lakota erano da loro chiamati “volpi”. I Bantu sono “uomini”, Masai vuol dire “uomini

guerrieri”, gli indios Yanomami sono “gli uomini”.

Qui non si tratta affatto della cosiddetta “boria delle Nazioni”, secondo una nota e sviante espressione di

G.B. Vico, bensì di un istinto irrefrenabile a fini identitari e securizzanti, che induce gli appartenenti ad una

qualsiasi cultura a considerare se stessi come uomini tout-court e come abitanti del Centro del mondo, in

quanto detentori di principi culturali assoluti ed esclusivi, confinando, in tal modo, tutti gli altri in periferia o in

lontane regioni. Questi ultimi, allora, vengono compresi e trattati sempre relazionandoli alla propria cultura,

elevata a modello paradigmatico di perfezione, e vengono ridotti, in tal modo, a meri esiti di scarti, di

deviazioni, di deficienze. Questo è l’etnocentrismo. Per questa ragione hanno inevitabilmente prevalso, in

certe analitiche demo-etno-antropologiche, la logica e l’economia delle spiegazioni patologiche, portando ad

intendere gli altri come i prodotti della miseria morale, dell’ignoranza, dell’ingenua credulità, dell’irrazionalità,

del sottosviluppo economico-sociale, etc.

L'etnocentrismo dunque è fisiologico, non c'è cultura che non abbia pensato se stessa come vicina al

Centro. Ma quando l'uomo perde il centro, entra in una situazione di sofferenza, di disorientamento: perde il

senso. L'uomo non può vivere insensatamente. In Occidente la filosofia ha avuto sempre questa funzione,

quella di indagare sul senso, cercare il senso. Si può dire che fin dalle origini dell'Occidente la ricerca del

senso è un connotato fondamentale della nostra storia, che prima di tutto è greca. La Grecia ha dato i

fondamenti alla cultura occidentale, i canoni dell'arte e del pensiero, la scienza, la matematica, la struttura

della dimostrazione: tutta una serie di oggetti culturali senza i quali noi non riusciremmo a riconoscerci come

Occidentali. E naturalmente anche l'Europa, come tutte le altre culture, ha immaginato che la propria cultura

fosse esclusiva ed assoluta, avesse un fondamento assoluto, vale a dire, avesse un valore meta-culturale,

assoluto (nel senso di ab-solutum, prosciolto dai condizionamenti culturali, psicologici, storici, geografici)

cioè che fosse qualcosa che deve valere in sé e per sé.

18

La disperazione fossile

Circa otto milioni di anni fa, imponenti fenomeni eruttivi portarono in Africa all'apertura dell'immensa

fossa tettonica longitudinale chiamata Great Rift Valley che procede da nord a sud dal Mar Rosso al Tropico

del Capricorno. Tale datazione è il frutto di un "compromesso cronologico" tra i quindici milioni di anni

proposti dai paleontologi e i tre milioni di anni avanzati dai biologi molecolari.

[ Lettura → Y. COPPENS, "L'origine dell'uomo nella Rift Valley", Le Scienze ]

Questo dissesto geologico diede origine ad un abbassamento del fondo della Rift Valley e ad un

innalzamento di elevati vulcani (Kilimangiaro, Monte Kenya) e di alte falesie sul fronte occidentale che,

ostacolando il decorso dei venti umidi provenienti da ovest, trasformarono più tardi il clima della parte

orientale dell'Africa in quello tipicamente secco a regime monsonico della savana. Così, mentre i primati

antropomorfi occidentali continuarono a menare vita arboricola senza trauma alcuno nelle foreste umide

equatoriali e tropicali dove erano nati, conservando o specializzando addirittura tale adattamento, quelli

orientali, sotto un'inattesa ed elevata pressione ambientale prodottasi dal duplice evento tettonico e

climatico, non compensabile biologicamente, furono condannati brutalmente all'estinzione.

Tale drammatico esito che è, per altro, la regola e non l'eccezione sul nostro pianeta, dato che oltre il

90% delle specie viventi si è frattanto estinto, fu, per così dire, evitato o, meglio, rinviato, almeno fino ad

oggi, per merito di una australopitecina fortunosamente deviante che con l'assunzione della locomozione

bipede e l'avvento della cultura diede avvio al processo lento, precoce e discontinuo, del tutto imprevisto e

avventuroso, della ominidizzazione culminante nell'Homo sapiens sapiens attualmente in vita. Dunque

questo duplice evento tettonico e climatico sarebbe all'origine del processo di ominidizzazione.

In senso generale si può dire che un organismo vivente è destinato all'estinzione se perde la solidarietà

vitale con il mondo ambiente con cui deve interagire per vivere. E la solidarietà vitale svanisce quando una

qualsivoglia pressione ambientale inattesa o imponente si esercita su un organismo che non è in grado di

rispondere ad uno stimolo che eccede del tutto la portata del programma biologico di cui esso è dotato per

sopravvivere. Con la locuzione sindrome del ragno si allude a quel particolare status in cui, come ritengono

gli entomologi, il ragno sembra non distingua tra il proprio corpo, la tela che ha tessuto e la mosca che vi si è

impigliata. Si intende quindi l'immanenza assoluta della condizione animale in cui l'essere vive, interagendo

con il mondo ambiente che ecologicamente gli appartiene, in presa diretta, immediata e fusionale con esso.

Tale solidarietà vitale primaria può essere conservata e garantita solo mediante un programma biologico

adeguato che assicuri una soddisfacente omeostasi tra l'organismo e il suo habitat.

Ora, se «ogni animale è nel mondo come acqua dentro l'acqua» (G. Bataille, Teoria della religione,

Bologna 1978, p. 48), la perdita della solidarietà vitale comporta la crisi dello stato di immanenza assoluta

propria della condizione animale, cioè l'insorgere di una frattura che si apre là dove dominava il continuum

fusionale delle interazioni automatiche tra l'organismo vivente ed il suo ambiente, interazioni garantite ed

assistite dal suo specifico programma biologico. L'implosione, quindi, dell'immanenza animale significa

l'insorgere di una frattura e, con l'allontanarsi di ciò che occorre per sopravvivere, l'irruzione di una

trascendenza che uccide. Ma un allontanamento che divincola il mondo ambiente dall'abbraccio della

indistinta partecipazione animale e, distanziandolo, lo rende visibile, collocandolo del tutto fuori portata da

19

ogni possibile fruizione su base puramente biologica, è il segnale inequivocabile che annunzia a qualunque

animale condannato la sua imminente estinzione.

Se ora questa lontananza mortale non fosse stata abitata lentamente e precocemente da un senso di

complessità crescente che, surrogando i perduti legami della solidarietà animale con le relazioni artificiali

delle protesi culturali, ha fornito nuovi strumenti per garantire la sopravvivenza, questo primate si sarebbe

estinto in un breve volgere di tempo. L'avvento della cultura ha dunque salvato l'australopitecina inducendo il

processo di ominidizzazione di progenitori scimmieschi lungo percorsi di mutazioni bioculturali del tutto

inauditi.

Filosofi, letterati, teologi, hanno affrontato da sempre il tema della cosiddetta angoscia esistenziale che

accompagnerebbe come un'ombra l'avventura terrestre dell'uomo, elaborando motivazioni e adducendo

ragioni che sono sovente più oscure dell'enigma che dovrebbero svelare. Individuare nel vissuto

fondamentale di una remota antropomorfa, votata all'estinzione, la cosiddetta “disperazione fossile” potrebbe

illuminare a giorno le ragioni di quel cieco sentire umano, qualificato come “angoscia esistenziale”,

motivandolo mediante una lezione diversa da quella usuale.

La disperazione fossile è, anzitutto, il vissuto primario indotto da una condizione esistenziale di

irrelazione mortale, non da un terrore nato da un incontro specifico con un oggetto terrificante che, in quanto

tale, sarebbe sempre in qualche modo affrontabile. Proprio per queste ragioni, si tratta del vissuto identitario

di un essere disperato in sé e per sé, disperato per il suo semplice sentire di esistere, perché in quel primate

coscienza di esistere e coscienza di estinzione fanno tutt'uno. Sorda, cieca, immotivata ed inestinguibile,

essa giace alle radici del fortunoso processo di ominidizzazione e funge nascostamente come una generale

cassa di risonanza, alonando di un'eco abnorme le crisi piccole e grandi della nostra quotidiana esistenza,

dall'australopitecina sopravvisuta per caso all'Homo sapiens sapiens dei tempi attuali. Un primate, dunque,

che era stato votato all'estinzione e che tuttavia – caso unico in tutto il pianeta – riuscì a differire la propria

morte.

Il vissuto della disperazione fossile, quindi, come vissuto della perdita della immanenza animale e

dell'insorgere di una condizione mortale d'irrelazione, appare strutturalmente irreversibile perché

consustanziale all'esistenza stessa di Homo, sebbene da sempre Homo l'abbia culturalmente contrastato in

molteplici modi. Si tratta di un singolare vissuto collettivo, cioè di un vissuto proprio di una specie di primati

che doveva estinguersi e che, almeno finora, non si è estinta:

-

in quanto vissuto della sofferenza primordiale per la perdita della solidarietà animale, esso è

certamente fossile,

-

in quanto tale condizione di immanenza assoluta è andata irreversibilmente perduta, tale vissuto è

un vissuto permanente e inalienabile del nostro essere umani.

Una nota lezione retorica di tradizione umanistica, profondamente consolidata particolarmente in

Occidente, ha sempre interpretato l'avvento della cultura umana sul pianeta come il frutto della trionfale

liberazione dell'uomo dalle catene del cieco istinto biologico, mediante l'irrompere della luce dell'intelligenza

che avrebbe spazzato le tenebre della originaria condizione animale. Tuttavia, anche prescindendo da certe

difficoltà che tale tesi inevitabilmente comporta (cioè la necessità di spiegare, anzitutto, perché un essere

totalmente immerso nell'immanenza fusionale animale abbia ad un certo punto voluto liberarsi da tale felice

20

condizione ed uscirne progressivamente del tutto e come, poi, abbia potuto farlo senza usare le note