Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

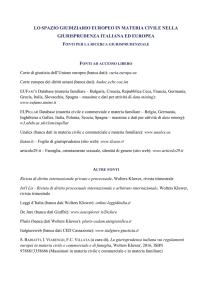

itinera

GUIDE GIURIDICHE IPSOA

APPALTI PRIVATI

E OUTSOURCING

Il volume, inserito nella sezione “Contratti d’impresa”, è suddiviso in

due parti principali: appalti privati e outsourcing.

La prima parte è dedicata all’istituto dell’appalto che viene affrontato

nella prassi applicativa e ne vengono analizzate le implicazioni

interdisciplinari, specie in materia giuslavoristica. Una particolare

attenzione è stata dedicata alla giurisprudenza, nella ricerca della

maggior completezza possibile.

La seconda parte della guida è dedicata alle figure di c.d. outsourcing,

rappresentate da rapporti negoziali mediante i quali le imprese

a cura di

P. POTOTSCHNIG,

G. CAPECCHI

Pagine: 480 - cod. 00186537

€ 70,00

affidano a soggetti esterni determinate attività o servizi necessari per

il loro ciclo produttivo.

Sono presenti clausole contrattuali e modelli di comunicazioni

o atti ricorrenti nelle fasi di esecuzione dell’appalto; casistiche

riguardanti l’applicazione giurisprudenziale in situazioni concrete di

norme e principi che governano l’istituto; descrizioni di casi pratici

gestiti dallo Studio Legance Avvocati Associati; approfondimenti

giurisprudenziali e dottrinali di particolari fattispecie e di questioni

Acquista

su www.shop.wki.it

Y65ES_CL.indd 1

Rivolgiti alle migliori

librerie della tua città

Contatta

un agente di zona

www.shop.wki.it/agenzie

Contattaci

02.82476.794

[email protected]

Y65ESCL

interpretative controverse.

16/02/16 10:21

ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - {A_LEGALE}0912_16-LAGI8-9/

00134998_2016_08-09_SOMMARIO.3d

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

il Lavoro nella giurisprudenza

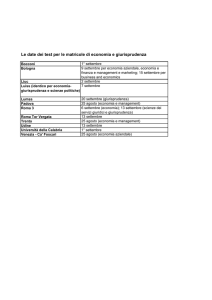

Sommario

EDITORIALE

Precariato

nella scuola

LA FINE DEL PRECARIATO PUBBLICO MA NON SOLO PER LA SCUOLA

di Michele Miscione

745

DOTTRINA

Rapporto

di lavoro

IL LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO SECONDO LA PIÙ VIRTUOSA GIURISPRUDENZA

NAZIONALE

di Daniela Izzi

748

DIMISSIONI, NUOVA FORMA SMATERIALIZZATA AD SUBSTANTIAM E DIRITTO

AL RIPENSAMENTO

di Marco Frediani

753

Spese di giustizia LE SPESE DI GIUSTIZIA NEL GIUSTO PROCESSO DEL LAVORO TRA LEGGE E PRASSI MINISTERIALE

di Vincenzo De Michele e Sergio Galleano

757

Età pensionabile PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE L’ETÀ PENSIONABILE: NODI IRRISOLTI

E SPUNTI DI RIFLESSIONE

di Giovanna Pistore

764

Dimissioni

GIURISPRUDENZA

Liberi

professionisti

INDENNITÀ DI MATERNITÀ E DIRITTI DEL PADRE AVVOCATO

Cassazione Civile, Sez. lav., 2 maggio 2016, n. 8594

Commento di Roberta Nunin

777

779

Società

cooperative

LA COMUNICAZIONE DELL’ESCLUSIONE DEL SOCIO-LAVORATORE NELLE COOPERATIVE

Cassazione Civile, Sez. lav, 1 aprile 2016, n. 6373

Commento di Luigi Angiello

784

789

Licenziamento

L’EPILOGO IN TEMA DI REPECHAGE E ONERE PROBATORIO

Cassazione Civile, Sez. lav., 22 marzo 2016, n. 5592

Commento di Carmelo Romeo

794

799

Straining

IL MOBBING ATTENUATO: LO STRAINING

Cassazione Civile, Sez. lav., 19 febbraio 2016, n. 3291

Commento di Carmela Garofalo

803

808

RASSEGNA DELLA CASSAZIONE

a cura di Carlo Alberto Giovanardi, Guerino Guarnieri, Giuseppe Ludovico, Giorgio Treglia

817

RASSEGNA DEL MERITO

a cura di Filippo Collia, Francesco Rotondi

828

NORMATIVA

NOVITÀ LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE

a cura di Alessia Muratorio

833

INDICE

AUTORI

CRONOLOGICO

ANALITICO

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

837

743

ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - {A_LEGALE}0912_16-LAGI8-9/

00134998_2016_08-09_SOMMARIO.3d

Numero Demo

il Lavoro nella giurisprudenza

- Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Sommario

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

L. Angiello, A. Boscati, M. Brollo, C. Cester, G. Dondi, V. Filı̀, D. Garofalo, S. Mainardi, M.G. Mattarolo, L. Menghini, R. Nunin, A. Pizzoferrato, A. Topo, M. Tremolada, G. Zilio Grandi

La Rivista si cita Lav. Giur.

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Strada 1, Palazzo F6

20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/lavgiur

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Francesco Cantisani, Ines Attorresi, Giuseppina Zanin

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

Sinergie Grafiche Srl

Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/57789422

STAMPA

GECA S.r.l.

Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Tel. 02/99952

L’elaborazione dei testi, anche se curata con

scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche

responsabilità per eventuali errori o inesattezze

PUBBLICITÀ:

E-mail: [email protected]

www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6

20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

744

Per informazioni in merito

a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o

telefonare a:

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri

arretrati, cambi d’indirizzo, ecc., scrivere o

telefonare a:

Casella Postale 12055 - 20120 Milano

telefono (02) 82476.024

e-mail: redazione.illavoronellagiurisprudenza.ipsoa

@wolterskluwer.com

IPSOA Servizio Clienti

Casella postale 12055 – 20120 Milano

telefono (02) 824761 – telefax (02) 82476.799

Servizio risposta automatica:

telefono (02) 82476.999

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 476

del 23 ottobre 1993

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in

abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27

febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa

con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:

gennaio-dicembre; rolling 12 mesi dalla data di

sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di

disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data

di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a

Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori

20090 Assago (MI).

Servizio Clienti: tel. 02-824761 - e-mail: servizioclienti.

[email protected]

Il prezzo dell’abbonamento carta

comprende la consultazione digitale

della rivista nelle versioni online

su edicolaprofessionale.com/lavgiur

tablet (iOS e Android) e smartphone (Android)

scaricando l’App Edicola professionale

ITALIA

Abbonamento annuale: E 235,00

ESTERO

Abbonamento annuale: E 470,00

MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del

30% sull’acquisto dell’abbonamento annuale alla

rivista, applicabile rivolgendosi alle Agenzie Ipsoa di

zona (www.ipsoa.it/agenzie) o inviando l’ordine via

posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1 Pal. F6,

20090 Assago (MI) o via fax al n. 02-82476403 o

rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n.

02-82476794.

Nell’ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare

fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante

l’appartenenza alla magistratura e dichiarare di essere

iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a

WKI S.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6,

Milanofiori

oppure

Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile

intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Indicare nella causale del versamento il titolo della

rivista e l’anno di abbonamento.

Prezzo copia: E 30,00

Arretrati: prezzo dell’anno in corso

all’atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico

è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi

e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74

del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989

e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database

elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede

legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima

tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i

dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I

Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n.

196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi

analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in

ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.

196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne

l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di

opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale

pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di

richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento,

mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer

Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero:

02.82476.403.

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Editoriale

Pubblico impiego

Precariato nella scuola

La fine del precariato pubblico

ma non solo per la scuola

di Michele Miscione - Professore ordinario di Diritto del lavoro

Con la sentenza n. 187 del 20 luglio 2016, la Corte costituzionale ha affermato che la legge sulla

“buona scuola” (L. n. 107/2015) “cancella” l’illecito comunitario sui precari, in particolare per il

personale docente che ha avuto possibilità immediata di contratto stabile, ma per il personale

non-docente (ATA), che non ha fruito del piano straordinario di assunzioni, resta la via del risarcimento. La Corte costituzionale dovrebbe aver dato una svolta decisiva al problema del precariato non solo della scuola, ma anche delle altre pubbliche amministrazioni, cui necessariamente

le stesse regole dovranno essere estese per il principio d’uguaglianza dell’art. 3 della Costituzione.

Illecito comunitario “cancellato”

dalla legge sulla “buona scuola”

Sembrava che la storia del precariato nella scuola

dovesse non finire mai, con rinvii e promesse sempre deluse. Sembrava destino inesorabile che i professori rimanessero “precari a vita” ed i ragazzi dovessero avere sempre “supplenti”. Il precariato della scuola è il più ampio e combattivo, ma di precariato è piena tutta la pubblica amministrazione

(P.A.), a partire dall’università, dove ormai sono

più numerosi gli insegnamenti anche fondamentali

coperti con supplenze, che quelli con professori “di

ruolo”; ma ci sono anche insegnamenti inutili. Il

problema non è né è mai stato di costi, perché nel

complesso le “supplenze” costano non meno e forse

più delle assunzioni stabili, né solo organizzativo

per la “continuità didattica”: il problema è soprattutto di resistenze per motivi più vari, sempre negativi, e giustificazione solo apparente con il principio del concorso ex art. 97, comma 4, Cost.

(1) Cass., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5072, Giur. it., 2016,

5, 1169 con nota di P. Tosi, Lavoro pubblico - Contratto a tempo

determinato - Il danno nel rapporto a termine del dipendente

pubblico; cfr. anche M. Miscione, Nomofilachia, Sezioni unite,

“diritto vivente” (leggendo la Relazione 2016 del Primo Presidente della Cassazione), in questa Rivista, 2016, 4, 329.

(2) In prec., ma per caso speciale (dipendenti a termine con

fondazioni lirico-sinfoniche): Corte cost. 11 dicembre 2015, n.

260, in questa Rivista, 2016, 2, 148 con nota di V. De Michele,

Le ragioni oggettive “retroattive” del contratto a termine nella

sentenza n. 260/2015 della Corte costituzionale.

(3) Corte Cost. 20 luglio 2016. n. 187, in www.cortecostitu-

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

Dopo i tentativi della Corte di Cassazione a sezioni

unite (1), ora s’è arrivati alla fine, o almeno così si

spera, nel 2016 (2) con la Corte Costituzionale in

reciproca collaborazione con il legislatore nazionale e la Corte Europea.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187 del

2016 (3), ha dichiarato illegittime le norme del

1999 (4) che prevedevano senza limiti e con rinnovi potenzialmente illimitati l’utilizzo di supplenze

per copertura di posti “vacanti e disponibili”; l’illegittimità è stata dichiarata - attraverso l’art. 117,

comma 1, Cost. che impone e così costituzionalizza

i vincoli dell’ordinamento comunitario - per violazione della clausola 5, comma 1 dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, all. alla Dir. n.

1999/70/CE, come affermato dalla Corte europea,

proprio per lo stesso giudizio, con la sentenza “Mascolo” del 2014 (5).

Nel frattempo era intervenuto il legislatore nazionale con la L. n. 107 del 2015 sulla “buona scuola” (6), che ha fissato per i supplenti un massimo

zionale.it. La sentenza sarà commentata approfonditamente

nel prossimo fascicolo di questa Rivista.

(4) Art. 4, commi 1 e 11, L. 3 maggio 1999, n. 124.

(5) Corte di Giustizia UE, Sez. III, 26 novembre 2014, cause

riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13, C-418/13, in questa Rivista, 2015, n. 2, 135 con nota di R. Nunin, “Tanto tuonò che

piovve”: la sentenza Mascolo sull’abuso del lavoro a termine nel

pubblico impiego.

(6) L. 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ripubbl. in G.U. del 30 luglio 2015.

745

Sinergie Grafiche srl

Editoriale

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Pubblico impiego

di 36 mesi anche non continuativi ed ha previsto

l’obbligo dei concorsi nel triennio per tutti i posti

vacanti e disponibili, con piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 - ma solo

per il personale docente - nel rispetto del principio

del concorso (automatismi su graduatorie formate

già su concorsi, “selezioni blande” con concorsi riservati).

Con la cit. sent. n. 187 del 2016, la Corte costituzionale ha confermato (7) che la legge sulla “buona

scuola” ha “cancellato le conseguenze della violazione” delle norme comunitarie e dell’art. 117

Cost.: pertanto, chi ha fruito delle chances della

legge sulla “buona scuola” null’altro potrà pretendere. Tuttavia il personale non-docente della scuola (“ATA”), escluso dal piano straordinario di assunzioni, potrà avere la misura alternativa dell’ordinario risarcimento dei danni.

La Corte costituzionale ha confermato, seguendo

ancora la Corte europea, che contro l’“abuso” del

precariato pubblico sono ammesse misure alternative, per cui è sufficiente l’applicazione di una sola

di esse: è sufficiente una “disciplina che garantisca

serie chances di stabilizzazione del rapporto”, oppure il risarcimento del danno.

La tutela specifica, consistente in “procedure di assunzioni certe anche nel tempo”, è sufficiente e

“cancella” l’illecito comunitario per il personale

docente. Per il personale ATA resta il risarcimento

dei danni, con necessità del “carattere non solo

proporzionato, ma anche sufficientemente energico

e dissuasivo per garantire la piena efficacia”.

È anche confermato, in modo assoluto, il divieto

di trasformazione a tempo indeterminato senza

concorso (8).

Contenzioso finito per il personale

docente ma ancora parzialmente aperto

per il non-docente

Il contenzioso dovrebbe cessare, quindi, per il personale docente che ha fruito di “serie chances di

stabilizzazione del rapporto” con la legge sulla

“buona scuola” (L. 107/2015). L’illecito comunitario è “cancellato” dal diritto sopravvenuto (L. n.

107/2015 sulla “buona scuola”).

Il contenzioso resta aperto, si ripete, per il personale ATA, che, escluso dal piano straordinario di as(7) Come già nel par. 79 della cit. sentenza Mascolo della

Corte UE, Sez. III, 26 novembre 2014.

(8) Corte cost. n. 187/2016, cit., che richiama conforme anche l’ordinanza n. 207 del 18 luglio 2013, con cui la stessa

Corte cost. dispose il rinvio pregiudiziale alla Corte europea.

(9) Punto 18.2 del “considerato in diritto” della cit. Corte

746

sunzioni, potrà chiedere la “misura ordinaria del risarcimento del danno” (9).

Va chiarito che la prima misura che comporta la

“cancellazione dell’illecito”, in alternativa al risarcimento dei danni, consiste nella previsione di

chances effettive ed immediate d’assunzione con tre

requisiti (solo presupposti): a) una legge che fissi

con certezza i tempi per coprire i posti “vacanti e

disponibili”, b) un piano straordinario di assunzioni

nell’immediato e c) una legge che ponga un limite

soggettivo alle supplenze anche non continuative

(i 36 mesi). I tre requisiti sono previsti dalla legge

sulla “buona scuola” per il personale docente, mentre per il personale ATA mancano le norme per

l’immediato, con possibilità quindi della “misura

ordinaria del risarcimento del danno”.

È confermato per tutti, docenti e ATA, il tetto dei

36 mesi anche non continuativi (art. 1, comma

131, L. n. 107/2015), a decorrere dal 1° settembre

2016 senza contare i periodi precedenti; andranno

comprese solo le supplenze nelle scuole statali, per

la copertura di posti vacanti e disponibili. Si tratta

quindi di tetto soggettivo solo per il futuro, per cui

i singoli non potranno superare per sommatoria i

36 mesi. In connessione, la stessa legge sulla “buona scuola” prevede l’obbligo di “indire” i concorsi

nel triennio (art. 1, comma 113 L. 107/2015), in

modo che oggettivamente un “posto vacante e disponibile” non sia coperto con supplenze per oltre

il triennio, salvo i tempi per espletare il concorso.

Si ricorda anche, a conferma dell’effettività della

misura, che la legge sulla “buona scuola” prevede

un finanziamento per il risarcimento (art. 1, comma 132, L. n. 107/2015): in tal modo, conclude la

Corte cost., anche per questo aspetto la legge sulla

“buona scuola” è “in linea con la normativa comunitaria”. Nemmeno una parola però sulla misura

del risarcimento, ricordando solo, come già cennato, i caratteri essenziali della “dissuasività, proporzionalità, effettività”.

Il problema era stato affrontato e risolto invece

dalle Sezioni Unite (10), che avevano ritenuto applicabile il risarcimento forfetario e senza onere

della prova da 2,5 a 12 mensilità del Collegato Lavoro 2010 (11). La Corte Cost., nella sentenza n.

187/2016, nemmeno nomina le Sezioni Unite ed il

cost. n. 187/2016.

(10) Cass., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5072, cit.: le Sezioni

unite non hanno potuto considerare il diritto sopravvenuto per

il principio della domanda (i fatti risalivano agli anni ‘90).

(11) L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5.

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Editoriale

Pubblico impiego

silenzio potrebbe sembrare contrasto: al contrario,

si deve ritenere che sia rinvio implicito.

Si potrà sempre discutere se il risarcimento forfetario del Collegato Lavoro 2010 corrisponda ai requisiti comunitari, più volte richiamati, di “dissuasività, proporzionalità, effettività”. S’è detto talvolta

che il risarcimento dovrebbe essere “punitivo”, per

far pagare una somma che scoraggi veramente ulteriori inadempienze. Insomma, per un esempio essenziale, se il risarcimento fosse 100 il colpevole

dovrebbe pagare 200 per indurlo a non ripetere

l’errore. Il problema però è che, se il pagamento superiore al risarcimento può essere giusto, non altrettanto giusto può sembrare che ne profitti il

danneggiato.

Le norme e la giurisprudenza comunitaria affermano però che tra i requisiti del risarcimento debba

esserci quello della “proporzionalità”, escludendo

arricchimenti oltre il danno subito. Inoltre con recentissima ordinanza la Cassazione ha rimesso alle

Sezioni Unite la questione se i danni punitivi siano o no in contrasto con l’ordine pubblico (12). La

questione è delicata, e di grande importanza generale, senza possibilità di eccezioni per singoli casi.

Il danno presunto e forfetario della sent. n.

5072/2016 (13) supera ogni difficoltà, a partire da

quella se sussista un danno quantificabile per i supplenti che hanno ricevuto il trattamento di legge;

né sembra prospettabile, quanto meno per genericità, danno da perdita di chances per mancata indizione dei concorsi. Se dunque la funzione nomofilattica della Cassazione continuerà a funzionare,

anche il contenzioso del personale ATA dovrebbe

diminuire se non cessare. Nell’immediato, la Cas-

(12) Cass., Sez. I, ord. interloc., 16 maggio 2016, n. 9978,

in Corr. giur., 2016, n. 7, 909 con nota di C. Scognamiglio, I

danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile. Cfr. inoltre,

A. Guarisio, Risarcimento «comunitario» integrale, dissuasione e

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

sazione s’è già uniformata riconoscendo il risarcimento forfetario del Collegato Lavoro 2010 a precari di altra amministrazione (14).

Necessaria ed inevitabile estensione

a tutte le altre amministrazioni

A questo punto resta il problema forse meno noto,

o meno urlato, dei precari delle altre P.A., come

quello della sentenza da ultimo citata (15).

Sarà inevitabile, per il principio d’uguaglianza (art.

3 Cost.) e per evitare un contenzioso di nuovo senza fine, che a tutti i dipendenti delle P.A. siano garantiti effettivamente concorsi in tempi fissi e certi, in modo da coprire i posti vacanti e disponibili

con dipendenti “di ruolo”; dovrà essere affermato e

garantito una volta per tutte il principio, su cui si

esprime in modo chiaro e deciso la Corte costituzionale, per cui nella P.A. un posto di lavoro fisso

non può essere coperto con personale sempre precario.

Il problema sarà di capire il significato di posto

“vacante e disponibile”, che dev’essere veramente

necessario, come confermato dalla ripetizione della

copertura finanziaria: il concorso è dovuto se il posto è necessario e non si afferma che se ne possa fare a meno se manca la copertura finanziaria.

Inoltre, sempre per il principio d’uguaglianza, dovrà essere esteso a tutti i dipendenti della P.A. il limite dei 36 mesi di precariato, con contratti a termine o di altro tipo. Il risarcimento per superamento dei 36 mesi non cancella l’illecito ed anzi lo

aggrava, con responsabilità comunitaria ed erariale.

danni punitivi, in Riv. giur. lav., 2016, 2, II, 125.

(13) Cass., SS.UU., n. 5072/ 2016, cit.

(14) Cass., Sez. lav., 18 luglio 2016, n. 14633, inedita.

(15) Cass. n. 14633/2016, cit.

747

Sinergie Grafiche srl

Dottrina

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Rapporto di lavoro

Licenziamento discriminatorio

Il licenziamento discriminatorio

secondo la più virtuosa

giurisprudenza nazionale

di Daniela Izzi - Professore associato di Diritto del lavoro nell’Università di Torino (*)

La fisionomia molto concreta assunta ormai anche nel nostro Paese dal diritto antidiscriminatorio è testimoniata da alcune recenti pronunce giurisprudenziali, concernenti tutte licenziamenti e

dal contenuto non scontato, anche se pienamente in linea con le fonti dell’Unione europea e

con le indicazioni della Corte di Giustizia. L’autrice mette in evidenza le affermazioni più delicate

e impegnative rese dai giudici nazionali (di legittimità e di merito) in occasione di tre controversie nelle quali il recesso del datore di lavoro è stato ritenuto in contrasto con i divieti di discriminazioni in base al genere, all’età e alla disabilità.

Premessa: le potenzialità del diritto

antidiscriminatorio nell’era del diritto

del lavoro derogabile

Il diritto antidiscriminatorio, da apparato regolativo a lungo trascurato e condannato ad un’esistenza

più virtuale che reale, dimostra ormai di poter fornire un rilevante contributo per la concreta affermazione di quella libertà e di quella dignità della

persona che lavora a fronte delle quali, secondo

l’art. 41, comma 2, della nostra Costituzione, le ragioni dell’economia sono costrette ad arretrare.

Nel nuovo secolo, com’è noto, si è registrata per il

diritto antidiscriminatorio una sopravvenuta centralità, che trova origine in diverse cause: in parte

e perlopiù cause endogene, collegate al consistente

ampliamento del raggio d’incidenza dei divieti di

discriminazione (1) e al loro parallelo affinamento

tecnico, grazie al significativo apporto del diritto

dell’UE; in parte cause esogene, dato che le discriminazioni sono state preservate dalle operazioni di

alleggerimento delle tutele compiute in nome della

flessibilità. Penso evidentemente alla riscrittura

dell’art. 18 Stat. lav. effettuata dalla L. n. 92/2012

(secondo una linea già anticipata l’anno prima dall’art. 8, D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011)

e al baluardo che ha finito per rappresentare il licenziamento discriminatorio, divenuto oggetto

d’interpretazioni - a mio parere di dubbio fondamento - sia di segno iper-estensivo (alludo alla tesi,

rimasta piuttosto isolata in dottrina, secondo cui

qualunque licenziamento ingiustificato sarebbe discriminatorio (2)) che di segno iper-riduttivo (mi

riferisco alla ricostruzione del licenziamento discriminatorio in senso soggettivistico, con la pretesa

ricorrenza dell’animus discriminandi come motivo

unico determinante dell’atto, su cui tornerò fra

breve).

Proprio sul licenziamento discriminatorio intendo

focalizzare l’attenzione, considerati i numerosi dubbi che si addensano attorno a questa figura giuridica e le interessanti prospettive che si aprono su

questo fronte, com’è testimoniato da alcune recen-

(*) Lo scritto rielabora l’intervento svolto al Convegno nazionale del Centro Studi Domenico Napoletano Il capitale umano - Il diritto del lavoro al tempo della precarietà, tenutosi a Torino il 27 e 28 maggio 2016.

(1) Tale ampliamento è dovuto alla molteplicità dei caratteri

soggettivi ormai considerati dai divieti di discriminazioni, alla

loro attitudine a superare le coordinate classiche del diritto del

lavoro includendo anche lavoratori non subordinati, inoccupati

e disoccupati, oltre che allo specifico ruolo assegnato al principio di non discriminazione nella tutela dei lavoratori non standard (in particolare lavoratori a termine, a tempo parziale e

somministrati).

(2) M.T. Carinci, Il licenziamento discriminatorio o “per motivo illecito determinante” alla luce dei principi civilistici: la causa

del licenziamento quale atto unilaterale fra vivi a contenuto patrimoniale, in Riv. giur. lav., 2012, I, 641 ss.

748

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dottrina

Rapporto di lavoro

ti pronunce giurisprudenziali. Sarà l’esame della

giurisprudenza nazionale a fare da filo conduttore

al mio discorso, con la considerazione di tre casi

nei quali sono emerse domande teoriche di non

scarso conto, a dimostrazione della fisionomia molto concreta e pervasiva assunta oggi anche nel nostro Paese dal diritto antidiscriminatorio.

L’oggettività della discriminazione

nel licenziamento di una lavoratrice

alla ricerca della maternità

La sentenza da cui mi pare doveroso partire, data

l’autorevolezza dell’organo da cui proviene e l’importanza dei chiarimenti offerti, è quella resa dalla

Corte di Cassazione il 5 aprile scorso nell’ambito

di una controversia concernente l’ipotesi classica

di discriminazione basata sul genere, ove però viene in rilievo l’inusuale situazione di assenza dal lavoro dovuta non alla gravidanza della lavoratrice

ma alla sua sottoposizione a cicli d’inseminazione

artificiale: quindi una condizione di gravidanza solo potenziale, ma comunque, al pari della gravidanza, esclusivamente propria del genere femminile (3).

A seguito del licenziamento che colpisce la donna,

motivato con ragioni di carattere sia economicoorganizzativo che disciplinare, e dei ricorsi promossi dalle parti interessate, i giudici di legittimità si

trovano a dover sciogliere diversi nodi: stabilendo

se le giustificazioni oggettive e soggettive fornite

per il licenziamento possono escluderne la portata

discriminatoria; qual è il rapporto tra licenziamento discriminatorio e licenziamento ritorsivo; se è

possibile che il carattere oggettivo delle discriminazioni imposto dal diritto dell’Unione e codificato

nella legislazione interna conviva con la ricerca

dell’intento soggettivo di chi adotta il provvedimento sfavorevole; infine, che cosa deve provare il

lavoratore che denuncia la natura discriminatoria

del licenziamento subito, accompagnato dall’indicazione del giustificato motivo prescritto dalla legge.

A tutte queste domande la recente pronuncia di

Cassazione fornisce risposte, per nulla scontate, a

mio parere pienamente soddisfacenti perché sgombrano il campo da equivoci interpretativi che sono

andati sviluppandosi in giurisprudenza per la difficoltà di misurarsi con le specificità del diritto anti(3) Cass. 5 aprile 2016, n. 6575, in banca dati Pluris. Per

un’approfondita analisi di questa pronuncia v. ora M.V. Ballestrero, Tra discriminazione e motivo illecito: il percorso acciden-

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

discriminatorio e con i vincoli posti in materia dalle fonti europee.

Nella nostra giurisprudenza persiste infatti la tendenza ad assimilare al licenziamento discriminatorio, cioè determinato da uno dei fattori di rischio

posti a base dei vigenti divieti di discriminazione

(come il genere), il licenziamento ritorsivo o di

rappresaglia, cioè determinato da un’ingiusta ritorsione rispetto ad un comportamento legittimamente tenuto dal lavoratore, censurabile in quanto viziato dal motivo illecito unico e determinante previsto dall’art. 1345 c.c. In virtù di quest’assimilazione, il licenziamento discriminatorio viene spesso

ancor oggi ritenuto un atto intenzionale, la cui illiceità viene cioè a dipendere dalla prova fornita dal

lavoratore in ordine all’intento discriminatorio del

datore di lavoro, che deve potersi qualificare come

motivo unico e determinante del recesso.

È proprio questa l’impostazione respinta con nettezza dai giudici di legittimità con la sentenza n.

6575/2016, che coglie e sottolinea l’autonomia del

licenziamento discriminatorio rispetto a quello ritorsivo, la natura necessariamente oggettiva del

primo e il rapporto d’indipendenza stabilito dallo

stesso legislatore (nell’art. 3 della L. n. 108/1990 e

nel riscritto art. 18, comma 1, Stat. lav.) tra le motivazioni che accompagnano il licenziamento e la

ricorrenza di una discriminazione. Priva di fondamento viene quindi giudicata dalla Cassazione la

tesi secondo cui “la natura discriminatoria del licenziamento sarebbe esclusa dalla esistenza del motivo economico” dedotto nella comunicazione del

provvedimento.

Di conseguenza, non si può ritenere che il lavoratore che contesta la portata discriminatoria del licenziamento debba dimostrare l’insussistenza dei

fatti dedotti a giustificazione del recesso (perché

ciò significherebbe rovesciare la regola probatoria

fissata dalla L. n. 604/1966), e neppure il carattere

unico ed esclusivo delle ragioni discriminatorie;

suo onere, in forza del regime probatorio agevolato

previsto per le discriminazioni, e opportunamente

richiamato dalla Cassazione, è invece la semplice

allegazione di elementi capaci di convincere prima

facie il giudice del collegamento obiettivamente

esistente tra il licenziamento e uno dei fattori protetti dai divieti di discriminazione. Nulla di più.

Nella sentenza n. 6575/2016 si spiega che l’assimilazione tra licenziamento ritorsivo e licenziamento

tato della reintegrazione, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2016, 231

ss.

749

Sinergie Grafiche srl

Dottrina

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Rapporto di lavoro

discriminatorio viene generalmente compiuta per

estendere al primo le tutele previste per il secondo,

per cui a monte del cattivo risultato della connotazione in senso soggettivo della discriminazione vi

sarebbe una buona intenzione. A questo proposito

occorre tuttavia distinguere: da un canto, infatti,

stanno le ipotesi in cui il motivo della ritorsione è

un fattore protetto dai divieti di discriminazione,

nelle quali non si realizza alcuna estensione perché

è già lo stesso diritto interno, sulla scorta di quello

europeo, a qualificare espressamente l’atto ritorsivo

come discriminatorio (si v. a conferma, con riferimento al genere, l’art. 26, comma 3, D.Lgs.

198/2006) (4); dall’altro, invece, stanno le ipotesi

in cui il motivo della ritorsione non è un fattore

protetto dai divieti di discriminazione, ove l’estensione può avvenire a prezzo di rinnegare la tesi della tassatività dei motivi posti a base dei divieti di

discriminazione, tesi al momento dominante e a

mio parere solidamente fondata, ma messa in discussione da una parte della dottrina (5) valorizzando il riferimento alle “condizioni sociali” contenuto nell’art. 3, comma 1, Cost. e l’espressione “in

particolare” che nell’art. 21.1 della Carta dei diritti

fondamentali precede l’indicazione dei possibili

motivi di discriminazione.

Le implicazioni del principio di non

discriminazione per età nel licenziamento

di un lavoratore intermittente

Il secondo caso giurisprudenziale concernente un

licenziamento discriminatorio su cui voglio soffermare l’attenzione, mentre si è in attesa della sua

conclusione definitiva, è quello che vede contrapposti la società italiana detentrice del noto marchio di abbigliamento statunitense Abercrombie e

un giovane magazziniere assunto con contratto di

lavoro intermittente a tempo indeterminato stipulato in ragione della sua età, ovvero collegato alla

condizione soggettiva di infraventicinquenne, secondo quanto previsto all’epoca dei fatti controversi dal D.Lgs. n. 276/2003 (all’art. 34, comma 2)

e oggi dal D.Lgs. n. 81/2015 (all’art. 13, comma 2).

La risoluzione del contratto effettuata dalla società

Abercrombie per l’avvenuto compimento dei 25 an(4) Sono queste le ipotesi di “falsa interpretazione estensiva

dei divieti di discriminazione”, emblematicamente rappresentate dalla figura (ben nota ai giudici) del licenziamento di rappresaglia per motivi sindacali: così M. Barbera, Il licenziamento

alla luce del diritto antidiscriminatorio, in Riv. it. dir. lav., 2013, I,

161 ss.

(5) In primis da A. Lassandari, Le discriminazioni nel lavoro.

Nozione, interessi, tutele, Padova, 2010, 105 ss.; ma cfr. anche

750

ni da parte del lavoratore è stata contestata giudizialmente quale licenziamento discriminatorio in

base all’età, formulandosi la richiesta di reintegrazione e di risarcimento del danno ai sensi dell’art.

18, comma 1, St. lav. Tale richiesta ha trovato accoglimento (non in primo grado ma) dinanzi alla

Corte d’Appello di Milano con sentenza del 15

aprile 2014 (6), oggetto del ricorso per Cassazione

dal quale ha tratto origine l’ordinanza del 29 febbraio scorso di rimessione alla Corte di Giustizia

della questione pregiudiziale concernente la compatibilità della nostra disciplina sul job on call per

ragioni anagrafiche col principio uni-europeo di

non discriminazione in base all’età (7).

Diverse sono le domande sollevate da questa controversia. Si tratta infatti di capire, in primo luogo,

se la disparità di trattamento fondata sull’età del

lavoratore può essere giustificata dalla ricorrenza di

una finalità legittima, perseguita con mezzi adeguati e necessari, secondo i criteri stabiliti dall’art. 6

della Dir. n. 2000/78 e riproposti nell’art. 3, comma 4 bis, D.Lgs. n. 216/2003, oppure integra una

discriminazione. Nel caso in cui sia esclusa la giustificabilità del trattamento differenziato, occorre

poi verificare se può essere ritenuto responsabile

per licenziamento discriminatorio il datore di lavoro che, nella fase conclusiva del rapporto contrattuale come in quella genetica, si è scrupolosamente

attenuto alla disciplina italiana del lavoro intermittente, e al quale quindi non si può imputare la

volontà e probabilmente neppure la consapevolezza

di realizzare una discriminazione a danno dei giovani. Infine, risulta necessario comprendere se il

legittimo affidamento riposto dal datore di lavoro

nella validità della disciplina nazionale, ritenuta a

posteriori non conforme al diritto dell’Unione, può

essere sacrificato sull’altare dell’efficacia diretta del

divieto di discriminazioni per età, considerato che

tale divieto è stabilito da una fonte - la Dir. n.

2000/78 - per sua natura dotata di efficacia indiretta e abilitata tutt’al più a produrre effetti diretti

nei rapporti di tipo verticale (tra cittadino e Stato

membro) ma non anche di tipo orizzontale (tra

soggetti privati).

M. Barbera, op. cit., 148 s.

(6) App. Milano 15 aprile 2014, n. 406, in Riv. it. dir. lav.,

2015, II, 534 ss. Per una più ampia riflessione in proposito v.

D. Izzi, Il lavoro a chiamata per ragioni anagrafiche è messo fuori

gioco dal diritto dell’Unione europea?, in www.giustiziacivile.com, n. 6/2015.

(7) Cass. 29 febbraio 2016, n. 3982 (ord.), in Wikilabour.it.

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dottrina

Rapporto di lavoro

Il problema della compressione subita dal legittimo

affidamento del datore di lavoro, del resto, risulta

ridimensionato se si considera, come hanno fatto i

giudici milanesi, il carattere rigorosamente oggettivo dei divieti di discriminazione, che rende rilevante ai fini della realizzazione dell’illecito discriminatorio non la volontà né la consapevolezza di

penalizzare un giovane, ma semplicemente il trattamento pregiudizievole inflitto ad un giovane in

ragione della sua età.

Alla luce di quanto osservato mi pare quindi che il

contenuto di entrambe le decisioni attese per la

conclusione della vicenda Abercrombie - quella della Corte di Giustizia, prima, e della Corte di cassazione, poi - si possa ritenere in larga misura annunciato. Se le mie previsioni sulla tenuta della costruzione eretta dai giudici d’appello milanesi non sono

errate, ci si troverà perciò presto davanti ad un’altra nitida dimostrazione dei risultati molto consistenti ormai conseguibili mediante il diritto antidiscriminatorio.

La Corte d’Appello di Milano ha affrontato in termini pienamente condivisibili tutti questi profili,

rispettando i vincoli interpretativi risultanti dalla

giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Particolarmente scottante è la questione del sacrificio che la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento possono subire in nome dell’efficacia diretta del divieto di discriminazioni fondate

sull’età, nei termini molto forti in cui tale divieto

è stato ricostruito dalle sentenze Mangold e Kücükdeveci (8), generate da controversie coinvolgenti

lavoratori privati e quindi, proprio come nel caso

Abercrombie, rapporti di tipo orizzontale. In quelle

decisioni la Corte di giustizia ha superato il limite

dell’incapacità di una fonte secondaria di spiegare

efficacia diretta in senso orizzontale sostenendo

che il divieto di discriminazioni in base all’età, pur

essendo espresso dalla Dir. n. 2000/78, trova invero

la sua origine nel principio di non discriminazioni

per età sancito dall’art. 21 della Carta dei diritti

fondamentali, cioè in una norma di diritto primario, ad effetto diretto in senso sia verticale che

orizzontale.

Fedele a quest’impostazione, la Corte d’Appello

milanese ha perciò ritenuto che il diritto a non essere penalizzati a causa del compimento di una determinata età deve essere garantito anche all’interno del rapporto orizzontale intercorrente tra il giovane magazziniere e la società Abercrombie, ritenendo quest’ultima responsabile di licenziamento

discriminatorio. La correttezza della scelta compiuta dai giudici di secondo grado pare trovare sicura

conferma con la recente sentenza resa dalla Corte

di Giustizia nel caso Dansk Industri v. Rasmussen (9). Qui infatti, proprio con riguardo ad una

controversia tra soggetti privati, la Corte ha chiarito che il giudice nazionale non può basarsi sul

principio della tutela del legittimo affidamento

“per continuare ad applicare una norma di diritto

nazionale contraria al principio generale della non

discriminazione in ragione dell’età”, perché così facendo finirebbe per negare proprio a chi ha intrapreso l’azione giudiziale il beneficio dell’interpretazione accolta dalla Corte (10).

L’ultimo caso sul quale mi pare utile riflettere è

quello affrontato dal Tribunale di Pisa con ordinanza del 16 aprile 2015, che concerne la qualificazione giudiziale come licenziamento discriminatorio in base alla disabilità del licenziamento per

giustificato motivo oggettivo intimato ad una lavoratrice divenuta fisicamente inidonea allo svolgimento delle mansioni cui era adibita (11). Si

tratta, a quanto mi consta, della prima occasione

nella quale le regole contro le discriminazioni basate sull’handicap stabilite dalla Dir. n. 2000/78

hanno ricevuto applicazione nel nostro Paese nei

termini intensamente protettivi indicati dalla

Corte di Giustizia nella sentenza HK Danmark (12), che costituisce in materia un’autentica

pietra miliare.

In questa pronuncia infatti, valorizzando due contenuti centrali della Convenzione delle Nazioni

(8) Corte di Giustizia UE 22 novembre 2005, causa C144/04, Mangold c. Helm; Corte di Giustizia UE 19 gennaio

2010, causa C-555/07, Kücükdeveci c. Swedex GmbH. Tra i numerosi contributi dedicati a valutare la portata di queste pronunce sia consentito rinviare a D. Izzi, La Corte di Giustizia e le

discriminazioni per età: scelte di metodo e di merito, in Riv. giur.

lav., 2012, I, 125 ss.

(9) Corte di Giustizia UE 19 aprile 2016, causa C-441/14,

DansK Industri c. Successione Rasmussen.

(10) Così ai punti 38 e 41 della motivazione di DansK Indu-

stri, cit.

(11) Trib. Pisa 16 aprile 2015 (ord.), in Arg. dir. lav., 2016, II,

164, con nota critica di V. Cangemi, Riflessioni sul licenziamento per inidoneità psico-fisica: tra ingiustificatezza e discriminatori

età, ivi, 169 ss. La controversia si è conclusa con una conciliazione in sede di opposizione alla cit. ordinanza e quindi senza

essere sottoposta al vaglio di altri giudici.

(12) Corte di Giustizia UE 11 aprile 2013, cause riunite C335/11 e C-337/11, HK Danmark per conto di Ring e Skoube

Werge.

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

Licenziamenti per inidoneità

sopravvenuta e divieti di discriminazione

in base alla disabilità: una frontiera che

inizia ad essere esplorata

751

Sinergie Grafiche srl

Dottrina

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Rapporto di lavoro

Unite sui diritti delle persone con disabilità (13),

la Corte di Lussemburgo ha, da un lato, segnato

l’apertura ad una concezione dinamico-sociale, anziché medico-individuale, di disabilità (14); dall’altro, ha avallato una lettura estensiva e rigorosa dell’obbligo per il datore di lavoro di adottare le cosiddette soluzioni ragionevoli, cioè quegli accomodamenti che, senza comportare a suo carico un

onere finanziario sproporzionato, sono necessari

per consentire ai disabili di superare il loro specifico impedimento, e quindi di accedere ad un lavoro

o di conservarlo, e che comprendono non solo interventi di carattere tecnico-materiale, come il

riallestimento della postazione di lavoro e la sostituzione delle attrezzature, ma anche interventi di

carattere organizzativo, come la redistribuzione delle mansioni, la riduzione o rimodulazione dell’orario di lavoro, o il cambiamento dei turni.

Tenendo conto di queste importanti precisazioni il

Tribunale di Pisa, verificata la condizione di disabilità della lavoratrice e la possibilità per il datore

di lavoro di superare senza oneri eccessivi la sua limitazione fisica attraverso una redistribuzione di

compiti tra l’interessata e alcuni colleghi, ha censurato l’inadempimento dell’obbligo di provvedere

agli accomodamenti ragionevoli stabilito dall’art.

3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216/2003 e ha giudicato

discriminatorio il licenziamento collegato alla disabilità, condannando la società alla reintegrazione

della lavoratrice e al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale per la discriminazione subita. È stata così realizzata, in linea con le

fonti sovranazionali e quindi del tutto correttamente, una saldatura tra il mancato adempimento

datoriale dell’obbligo di adozione degli accomodamenti ragionevoli e la violazione del divieto di discriminazioni basate sulla disabilità.

A questa “chiusura del cerchio” non è giunto invece il Tribunale di Ivrea con l’ordinanza resa in

un’analoga controversia il 24 febbraio scorso, che

ha infatti sanzionato con il cd. regime di tutela

reale attenuata (ai sensi dell’art. 18, commi 4 e 7)

il licenziamento di una lavoratrice la cui sopravvenuta inidoneità avrebbe potuto essere risolta con

una modifica, a costi contenuti, della sua postazione lavorativa (15). La recente pronuncia piemontese pare comunque molto lucida laddove evidenzia, in sintonia col precedente pisano, l’incisivo

condizionamento che l’obbligo delle soluzioni ragionevoli per i disabili è destinato a spiegare sul

potere di recesso del datore di lavoro, ponendo a

suo carico l’onere di dimostrare di non aver potuto

rimediare alla situazione di sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa neppure attraverso modifiche, a costo ridotto, della sua organizzazione aziendale.

Come è già stato puntualmente rilevato (16), la tutela apprestata a favore delle persone disabili dal

D.Lgs. n. 216/2003 finisce così per infrangere in

questo specifico ambito il dogma (rafforzato invece

sotto diversi profili dalle recenti riforme) dell’intangibilità e insindacabilità delle scelte organizzative e gestionali del datore di lavoro, mettendo in

discussione la consolidata giurisprudenza nazionale

in tema di licenziamenti per sopravvenuta inidoneità psico-fisica del lavoratore.

Insomma, profondi sono i cambiamenti che la progressiva assimilazione dei concetti chiave del diritto antidiscriminatorio europeo è in grado di provocare nella gestione dei rapporti di lavoro del nostro

Paese, nella fase della loro estinzione, come ho cercato di mostrare in questa sede, ma non soltanto.

C’è da augurarsi che quanti giocano un ruolo strategico nella produzione della cultura giuridica italiana riescano a cogliere al meglio quest’opportunità.

(13) Vale la pena ricordare che la Convenzione sui diritti

delle persone con disabilità adottata dalle Nazioni Unite il 13

dicembre 2006 è stata ratificata dall’Unione europea con la decisione n. 2010/48.

(14) La disabilità viene definita come una duratura “limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali

o psichiche”, eventualmente provocata da una malattia, “che,

in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la

piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla

vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (così al punto 38 della motivazione di HK Danmark, cit.).

Sull’evoluzione intervenuta nei modelli medico-scientifici e giu-

ridici di disabilità v. M. Pastore, Disabilità e lavoro: prospettive

recenti della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Riv. dir.

sic. soc., 2016, 199 ss.

(15) Trib. Ivrea 24 febbraio 2016 (ord.), in RGLNews, n.

2/2016, 10 s.

(16) Da S. Giubboni, Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione dopo la legge Fornero e il Jobs Act, in

WPCSDLE “Massimo D’Antona.IT”, 261/2015, 8-14. In proposito cfr. anche R. Voza, Sopravvenuta inidoneità psicofisica e licenziamento del lavoratore nel puzzle normativo delle ultime riforme, in Arg. dir. lav., 2015, I, 781 ss.

752

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dottrina

Lavoro subordinato

Dimissioni

Dimissioni, nuova forma

smaterializzata ad substantiam

e diritto al ripensamento

di Marco Frediani - Avvocato in Vasto

Il nuovo regime delle dimissioni, oltre a complicare immotivatamente le cose a lavoratore e datore di lavoro, rappresenta una svolta giuridica sul concetto di forma ad substatiam di un atto

giuridico e sull’irrevocabilità delle dichiarazioni unilaterali di volontà.

Forma telematica ad substantiam

Sino al 12 marzo 2016 la forma ad substantiam di

un atto giuridico riconosciuta nel nostro ordinamento era la forma scritta, intesa di solito come atto materiale firmato di pugno dal titolare del diritto.

A seguito del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 l’unica forma lecita e legittima ed efficace per rendere

le dimissioni è quella consegnata alle comunicazioni digitali o informatiche che dir si voglia sebbene

debitamente certificate: “le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte,

a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità

telematiche su appositi moduli resi disponibili dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali” (art.

26).

La smaterializzazione dell’atto giuridico cui affidare

la dichiarazione di volontà pertanto si affianca alle

tradizionali forme dell’atto pubblico e della scrittura privata sancite dall’art. 1350 c.c.

Nella sostanza la comunicazione informatica o digitale della volontà si pone nel mezzo tra le due

forma tradizionali: vale un po’ di più della scrittura

privata e, forse, un po’ di meno dell’atto pubblico.

La differenza, però attiene all’efficacia della nuova

forma. Ed infatti laddove il decreto prevede le nuove dimissioni informatiche come unica forma valida e ammessa dall’ordinamento (e quindi interviene sulla validità del negozio giuridico) in realtà dichiara implicitamente l’inefficacia della scrittura

(1) Art. 1, comma 2 “Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

privata pur con il medesimo contenuto anche laddove il lavoratore non abbia alcun interesse alla

prosecuzione degli effetti giuridici del rapporto.

Se è pur vero che il problema ha sempre riguardato

non tanto l’originalità della sottoscrizione quanto

la genuinità della datazione e del contenuto della

dichiarazione contenuta nelle dimissioni, la nuova

forma, nell’eliminare la necessità della sottoscrizione in originale (richiesta nella previgente disciplina con ratifica in calce alla trasmissione telematica

datoriale) la dà per accertata e certificata (e quindi

non più necessaria) con l’utilizzo dei pin personali

d’ingresso al portale INPS (ovvero attraverso l’utilizzo dei mediatori di turno), si concentra unicamente sul contenuto.

A parere dello scrivente le problematiche connesse

alla riferibilità al diretto interessato della dichiarazione di volontà trasmessa elettronicamente non

trovano comunque soluzione anche e soprattutto

laddove gestita da terzi.

Il perimetro di applicazione

Diversamente da quanto previsto dalla L. 17 ottobre 2007, n. 188, che disciplinava specifiche modalità per le dimissioni da rassegnare non solo da parte dei lavoratori subordinati in senso stretto ma anche da parte dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di rapporti di associazione in partecipazione e dei titolari di contratti

di lavoro di natura cooperativistica (1), il D.Lgs. n.

subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i con-

753

Sinergie Grafiche srl

Dottrina

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Lavoro subordinato

151/2015, al pari della L. n. 92/2012, fa unicamente riferimento alla fattispecie del lavoro subordinato. Tanto è stato confermato dal Ministero del Lavoro nella risposta alla FAQ n. 4 con riferimento

al punto 1.1 della circ. min. n. 12/2016.

Pertanto l’introdotta compressione del principio

della libertà di forma delle dichiarazioni di volontà

incide esclusivamente nell’alveo del lavoro subordinato.

La mancata formalizzazione telematica

L’obbligatorietà della forma telematica, che vince

sia sulla forma scritta che sul comportamento concludente del lavoratore, è stata ribadita dal Ministero del Lavoro con la FAQ 33 quale prima risposta ad una serie di quesiti formulati dai consulenti

del lavoro: “Q. Se il lavoratore rassegna le proprie

dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la

prevista procedura online, il datore di lavoro come

si deve comportare? A. Le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente con il modello introdotto dal

DM 15 dicembre 2015. Diversamente il datore di

lavoro dovrà rescindere il rapporto di lavoro.” (2).

Come però il datore di lavoro possa procedere senza alcuna insidia ad una valida risoluzione del rapporto non è dato sapere. Si dubita che la mancata

formalizzazione telematica di dimissioni rese per

iscritto possa di per sé stessa ricoprire valenza disciplinare, intercettando peraltro l’eventuale riconoscimento dell’indennità di preavviso. Difficilmente

ipotizzabile sarebbe pure la contestazione di un’assenza ingiustificata a fronte di una dichiarazione di

volontà risolutiva che, comunque, preclude l’esercizio del potere disciplinare sempreché non si voglia sposare la tesi estremista per cui qualsiasi comunicazione scritta del lavoratore tamquam non esset neanche a fini meramente giustificativi. È pur

vero, però, che tale soluzione sarebbe speculare a

quella ormai considerata adottabile nel caso in cui

il lavoratore rifiuti la revoca del licenziamento comunicata ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2015,

n. 23. In tali casi, infatti, il lavoratore che non riprende servizio all’esito della revoca, ed in quanto

“il rapporto di lavoro s’intende ripristinato senza

soluzione di continuità”, viene considerato assente

ingiustificato e pertanto perseguibile disciplinarmente.

tratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549

del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili

siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti

754

Ciò nonostante nei casi di forma richiesta ad substantiam la sua mancata osservanza determina la

radicale nullità del negozio concluso. Pertanto la

nullità delle dimissioni rese in “forma tradizionale”

determinerebbe la persistenza del rapporto di lavoro. Il Ministero nella FAQ 33 suggerisce ai datori

di lavoro, infatti, la rescissione e non la risoluzione

del rapporto di lavoro. Sebbene una rescissione di

carattere tecnico sia difficile da ipotizzare in questi

casi, nella sostanza il Ministero suggerisce la praticabilità di un licenziamento per giustificato motivo

oggettivo “per lesione”. Articolazione del recesso a

parte, v’è da considerare che la procedura obbligatoria introdotta dall’art. 7, L. n. 604/1966 riformato per i licenziamenti oggettivi dilaterebbe estremamente i tempi di un evento risolutivo che in

precedenza aveva natura istantanea. La forma diventa sostanza e prevale sulla volontà negoziale.

Diritto al ripensamento e potestà

di revoca dell’atto risolutorio

La nuova normativa, inoltre continua a prevedere (3) un assai strano diritto al ripensamento proprio in origine del solo codice del consumatore

(art. 26, comma 2). L’idea di fondo è la medesima:

i consumatori come il lavoratore sono parti deboli

del rapporto contrattuale e pertanto debbono essere meglio tutelati. In realtà introdurre un diritto al

ripensamento in un atto unilaterale recettizio scardina il concetto stesso di dichiarazione di volontà

e di diritto potestativo. A termine di codice civile

l’atto giuridico può essere revocato solo se è comunicato al datore di lavoro prima che quest’ultimo

abbia avuto notizia dell’atto di recesso (art. 1328

c.c.). Oggi per le dimissioni telematiche astrattamente “più sicure e genuine”, questo principio non

vale più. Ho facoltà dopo una settimana sabbatica

di revocare la mia dichiarazione e ripresentarmi legittimamente al lavoro.

Possiamo distillarne due conseguenze: a) la dichiarazione di volontà consegnata ai flussi telematici

non ha quella fermezza e definitività proprie della

scrittura privata tradizionale; b) l’esercizio di un diritto potestativo esercitato attraverso la forma telematica, a differenza di quella fisica, può essere revocato.

di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.”.

(2) Sul sito www.cliclavoro.gov.it del 7 aprile 2016.

(3) Il diritto al ripensamento era infatti stato già introdotto

dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 al comma 21 dell’art. 4 che permetteva di travolgere anche eventuali pattuizioni “aggiuntive”.

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dottrina

Lavoro subordinato

A parte il fatto che tale nuovo panorama si scontra

con i consolidati giurisprudenziali maturati sul

punto (4), ci si domanda se scaduti i sette giorni

per il ripensamento si possano ancora esperire le

azioni di annullabilità per vizi del consenso (previste dall’art. 1324 c.c.) ovvero queste risultino precluse dall’esaurimento del termine “infrasettimanale” del comma 2 dell’art. 26.

In verità un parallelo diritto di ripensamento la L.

n. 92/2012 l’aveva introdotto in favore anche del

datore di lavoro consentendo la revoca unilaterale

del licenziamento senza necessità del consenso del

lavoratore (5) (art. 1, comma 42 oggi riprodotto

nell’art. 5 del D.Lgs. n. 23/2015). L’unico elemento da rispettare a tutt’oggi è di ordine temporale: la

revoca per essere efficace deve intervenire entro

15 giorni dall’impugnazione del licenziamento presentata dal lavoratore.

Nulla è previsto in ordine alla forma utile a rendere efficace e valida tale revoca ma è evidente che

questa debba rivestire semplicemente la stessa forma dell’atto risolutivo. In tale prospettiva è facile

avvedersi di un’asimmetria delle forme negoziali

previste per una stessa tipologia di atti unilaterali:

forma telematica per i prestatori e forma scritta per

i datori.

Tolleranza ed istituzionalizzazione

dei comportamenti contraddittori

Nella sostanza il nostro ordinamento ha introdotto

in materia di lavoro il principio della libera disponibilità dell’effetto risolutivo. Tanto, come noto,

rappresenta un’eccezione ai principi di teoria generale del diritto. Ed infatti un’elementare bisogno di

buona fede e rispetto per gli affidamenti creati esige, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., che la dichiarazione risolutoria impegni il dichiarante. Sicché la disponibilità dell’effetto risolutivo non può

non ritenersi comunque contraria a buona fede

laddove il contegno di chi dapprima innesca il

meccanismo risolutorio, manifestando di voler liberare l’altro contraente, intenda nuovamente obbligarlo. Né è possibile in alcun modo presumere,

nei casi passati in rassegna nel paragrafo precedente, il consenso della controparte alla conservazione

del contratto o un interesse alla sua prosecuzione.

(4) Cass. 22 dicembre 2003, n. 19623, Varriale c. Poste Italiane S.p.a., in Giorn. dir. amm., 2004, n. 4, 415; Id., 29 agosto

2003, n. 12677, Giansante c. Soc. Poste italiane, in Gius, 2004,

n. 4, 542.

(5) Prima della Legge Fornero il datore di lavoro poteva pur

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

La ritrattazione della volontà risolutoria pone nel

nulla la risoluzione o meglio la dichiarazione unilaterale di volontà estintiva precedentemente espressa. Ed infatti incide sull’effetto risolutivo solo indirettamente in quanto revoca la revoca del consenso originariamente prestato. Ciò, in termini generali, consente di escludere che il comportamento

contraddittorio sia sempre censurabile non esistendo più il divieto assoluto di venire contra factum

proprium. Ma l’infranto principio potrebbe determinare conseguenze chiaramente paradossali in quanto la revoca può essere utilizzata all’infinito: revoca

della revoca della revoca e così via dicendo. È evidente che si tratta di una mera esasperazione retorica ma è pur vero che “qualsiasi arnese diventa

un’arma se lo si maneggia bene”.

Derive patologiche

A parte i problemi organizzativi aziendali che il diritto al ripensamento comporta, vi è anche un

aspetto legato ad un suo utilizzo contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale che deve far riflettere. Si fa riferimento al caso del dipendente che per beneficiare di una settimana di ferie

non concesse o difficili da ottenere ovvero per prolungarne la durata ovvero ancora per nascondere

una misura di restrizione provvisoria della libertà

disposta dall’Autorità Giudiziaria utilizzi le dimissioni revocabili come stratagemma per disporre

unilateralmente la sospensione temporanea del

rapporto.

La prova della mala fede, e quindi un licenziamento disciplinare, sarebbe impossibile anche perché il

ripensamento come le dimissioni sono atti acausali

e come tali insindacabili.

Non solo ma anche datori di lavoro non particolarmente corretti potrebbero indurre i propri fidi dipendenti (magari familiari) ad utilizzare le dimissioni a mo’ di fisarmonica per contenere l’esborso

in chiaro in busta paga e la conseguente contribuzione.

La preclusione delle dimissioni rese

in sede giudiziale

Inoltre la disciplina introdotta dal D.Lgs. n.

151/2015 sembrerebbe escludere la possibilità di

rendere le dimissioni persino in sede giudiziale. Ed

sempre revocare il licenziamento comminato ma era indispensabile che il lavoratore comunque prestasse il proprio consenso alla ricostituzione del rapporto. La revoca infatti si configurava quale nuova proposta di lavoro che necessitava dell’accettazione.

755

Sinergie Grafiche srl

Dottrina

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Lavoro subordinato

infatti il comma 7 dell’art. 26 esclude l’applicabilità della procedura telematica (oltre che per i rapporti di lavoro domestico) solo “nel caso in cui le

dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di

certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003”. Pertanto, facendo l’art.

2113 riferimento solo agli artt. 185, 410, 411, 412

ter e 412 quater, ne rimangono esplicitamente ed

immotivatamente escluse le transazioni giudiziali ai

sensi dell’art. 420 c.p.c.

Tale problematica renderà sicuramente più complesse le conciliazioni di contenziosi che potevano

essere risolti immediatamente con la risoluzione

consensuale del rapporto o con la formalizzazione

delle dimissioni. Ed infatti il primo comma dell’art.

26 parla di dimissioni “fatte, a pena di inefficacia

esclusivamente con modalità telematiche”. Pertanto le dimissioni, al pari delle risoluzioni consensuali, affidate ad un verbale di conciliazione giudiziale

sarebbero affette da “inefficacia” (6).

Si potrebbe obiettare che nel verbale di conciliazione il problema sarebbe facilmente risolvibile

mediante previsione di apposita clausola che imponga alla parte o alle parti l’adempimento telematico. Ma in ogni caso sino a che non venisse assolta tale formalità le dimissioni indubbiamente risulterebbero, comunque, tamquam non esset con problemi in ordine alla loro decorrenza ed ai pagamenti collegati.

Per ovviare poi al pericolo non peregrino che, risolto il contenzioso ed abbandonata la causa, non

venga dato seguito alla comunicazione telematica

si potrebbe prevedere inoltre per il caso di inadempienza la risoluzione ipso iure del rapporto di lavoro. Ciò nonostante tali soluzioni appaiono sovrastrutture eccessive laddove il lavoratore trovasi in

contesto protetto sia perché assistito da un tecnico

del diritto di fiducia sia perché confortato dalla

presenza di un giudice.

In conclusione la risoluzione del rapporto, sia essa

unilaterale o consensuale, non può più rappresentare, se non con le difficoltà pratiche sopra appena

accennate, merce di scambio per la conciliazione

del contenzioso.

(6) Tanto è stato ribadito dalla circolare n. 12 del 4 marzo

2016 del Ministero del Lavoro: “La nuova modalità di cui all’articolo 26 del decreto legislativo numero 151 del 2015 si applica tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e ai casi di ri-

soluzione consensuale di cui all’articolo 1372, comma 1, del

codice civile, per i quali si introduce la medesima ‘forma tipica’

del modulo adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015.”.

756

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dottrina

Controversie del lavoro

Spese di giustizia

Le spese di giustizia nel giusto

processo del lavoro tra legge

e prassi ministeriale

di Vincenzo De Michele e Sergio Galleano (*)

Nel 2011 il processo del lavoro, che prevedeva in base ad una norma del 1958 l’esonero da ogni

spesa e tassa anche per le imprese e i datori di lavoro che richiedevano l’accesso alla magistratura specializzata, diventa soggetto all’obbligo del contributo unificato, secondo le disposizioni

legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia fissate dal d.P.R. n. 115/2002. Ma ciò

avviene solo in ragione del superamento di una determinata soglia di reddito personale, sufficientemente elevata in guisa tale da garantire che la regola, per la gran parte delle parti ricorrenti davanti al giudice del lavoro, anche in Cassazione, sia quella della gratuità del processo, così

come, iniquamente, il processo del lavoro è sempre gratuito per tutte le pubbliche amministrazioni. Gli Autori sostengono che la Circolare del 14 maggio 2012 del Ministero della Giustizia

stravolge le disposizioni introdotte per regolamentare l’accesso non gratuito al processo del lavoro sia per i lavoratori che per le imprese, trasformando, con un’interpretazione contra legem

in favore delle finanze erariali e della deflazione del contenzioso soprattutto in Cassazione, il processo speciale in giudizio iniquo e costoso nei confronti dei soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, vere responsabili del proliferare delle cause e del caos giudiziario in materia di

pubblico impiego e previdenza.

Il contributo unificato per le parti private

nel processo del lavoro secundum ius

Prendiamo lo spunto dall’editoriale del prof. Miscione (1) a commento dello stato della giustizia civile attraverso la lettura che ne fa il Primo Presidente della Cassazione nella sua Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario il 28 gennaio

2016, per affrontare un argomento che si lega, in

un rapporto di causa ed effetto, alla segnalata crisi

del processo del lavoro e alla difficoltà del sistema

giurisdizionale interno di dare effettività e rapidità

di risposte alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e delle imprese, soprattutto

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(1) Cfr. M. Miscione, Nomofilachia, Sezioni Unite, “diritto vivente” (leggendo la Relazione 2016 del Primo Presidente della

Cassazione), in questa Rivista, 2016, 4, 329.

(2) L’articolo, prima modificato dalla L. n. 940/1959, è stato

sostituito nell’attuale formulazione dall’art. 10 della L. n.

533/1973, di cui però rimangono vigenti soltanto i commi 1, 2

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

nei confronti della pubblica amministrazione: le

spese della giustizia del lavoro.

La regola generale dell’esenzione da ogni spesa e

tassa per i giudici del lavoro è enunciata nell’art. 1

della L. n. 319/1958 (2). La norma era stata abrogata in quanto inserita nella disposizione n.

1639 (3) di cui alla Tabella A allegata al D.L. n.

112/2008 tra le leggi da abrogare, ai sensi dell’art.

24 dello stesso decreto legge, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2008, con decorrenza dal

centottantesimo giorno dal 22 agosto 2008. Immediatamente, però, l’art. 1, L. n. 319/1958 è stato

“ripristinato” dall’art. 3, D.L. 22 dicembre 2008, n.

200 e connesso Allegato 2 e, quindi, sostanzialmente è stato sempre in vigore nei commi 1, 2 e 5

e 5, mentre i commi 3 e 4 sono stati abrogati dall’art. 299,

d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo d.P.R.

(3) V. sul punto M. Miscione, Gratuità fiscale o non del processo del lavoro, in questa Rivista, 2008, 12, 1191; D. Carpagnano, Come si cancella in punta di piedi il principio di gratuità

del processo del lavoro e previdenziale, su www.cgil.it.

757

Sinergie Grafiche srl

Dottrina

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Controversie del lavoro

per quasi 38 anni nella formulazione introdotta

dalla novella del 1973 di riforma del processo del

lavoro con la totale gratuità fiscale, senza cioè l’applicazione del T.U. sulle spese di giustizia, di cui al

d.P.R. n. 115/2002.

Nel 2011 l’art. 37, comma 8, D.L. n. 98/2011 modifica l’art. 1, comma 1, L. n. 319/1958 con decorrenza dal 6 luglio 2011, per cui l’esenzione fiscale

(dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa,

tassa o diritto di qualsiasi specie e natura) continua

ad operare e quindi costituisce ancora la regola generale, senza limite di valore o di competenza, per

tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, per gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli

uffici del lavoro e della massima occupazione (ora

Direzione territoriale del lavoro) o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle

cause per controversie di previdenza ed assistenza

obbligatorie, salvo la deroga introdotta dalla norma

d’urgenza, cioè “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

Infatti, l’art. 37, comma 6, D.L. n. 98/2011 con il

n. 2 della lett. b) ha inserito l’art. 9, comma 1 bis,

d.P.R. n. 115/2002 che testualmente dispone: “Nei

processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le

parti che sono titolari di un reddito imponibile ai

fini dell’imposta personale sul reddito, risultante

dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione

a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma

1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi

dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo

è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma

1”.

In particolare, le tre ipotesi di assoggettamento al

contributo unificato di iscrizione a ruolo dei processi per controversie di previdenza ed assistenza

obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, sono specificamente e distintamente indicate nell’art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002, facendo

riferimento a specifiche e distinte norme contenute

nell’art. 13 dello stesso Testo unico delle spese di

giustizia:

- euro 43 per tutti i processi per controversie di

previdenza ed assistenza obbligatorie (compresi i

procedimenti sommari di cui al Libro IV titolo I

c.p.c., cioè ricorsi per decreto ingiuntivo e relative

758

opposizioni, ricorsi cautelari), “salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-bis”, cioè salvo i processi

dinanzi alla Corte di Cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’art. 13, comma

1 [art. 13, comma 1, lett. a)], e, quindi, ad esempio, se si fa riferimento al caso più frequente delle

cause di valore indeterminabile o di valore superiore a euro 26.000 e fino ad euro 52.000, sarà pari ad

euro 518 per i soli giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto dall’art. 13, comma 1, lett.

d), d.P.R. n. 115/2002;

- per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (compresi i procedimenti sommari di cui al Libro IV titolo I

c.p.c., cioè ricorsi per decreto ingiuntivo e relative

opposizioni, ricorsi cautelari) il contributo è la metà di quanto disposto dall’art. 13, comma 1, d.P.R.

n. 115/2002, “salvo quanto previsto dall’art. 9,

comma 1-bis”, cioè salvo per i processi dinanzi alla

Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto

nella misura di cui all’art. 13, comma 1 (art. 13,

comma 3), e, quindi, ad esempio, sempre facendo

riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, sarà pari ad euro 259 per i giudizi

sia di primo che di secondo grado e ad euro 518

per i soli processi dinanzi alla Corte di cassazione;

- per tutti i processi concernenti le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie dinanzi alla Corte di

cassazione, si verserà (soltanto) il contributo di euro 518 se ci manteniamo nello scaglione delle cause di valore indeterminabile (art. 13, comma 1, e

art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002).

Tutto sommato equa appare la soglia soggettiva

“economica” entro la quale “continuare” ad aver

diritto all’esenzione dalle spese di giustizia per tutte

le persone fisiche (e per quelle giuridiche) che

chiedano accesso alla giustizia del lavoro, come individuata dalla norma-eccezione dell’art. 9, comma

1 bis, d.P.R. n. 115/2002 rispetto alla regola della

gratuità fiscale prevista dall’art. 1, comma 1, L. n.

319/1958: la parte ricorrente deve essere titolare di

un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale

sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione,

non superiore a tre volte l’importo previsto dall’art.

76, d.P.R. n. 115/2002 per poter accedere al gratuito patrocinio, che attualmente, in base al decreto

del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015, è

pari ad euro 11.528,41.

Quindi, soltanto superando il reddito “personale”

(e non del nucleo familiare) annuale di euro

34.585,23, quale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, le persone fisiche e quelle giuridiche

il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dottrina

Controversie del lavoro

Meno equo il processo del lavoro appare nel caso