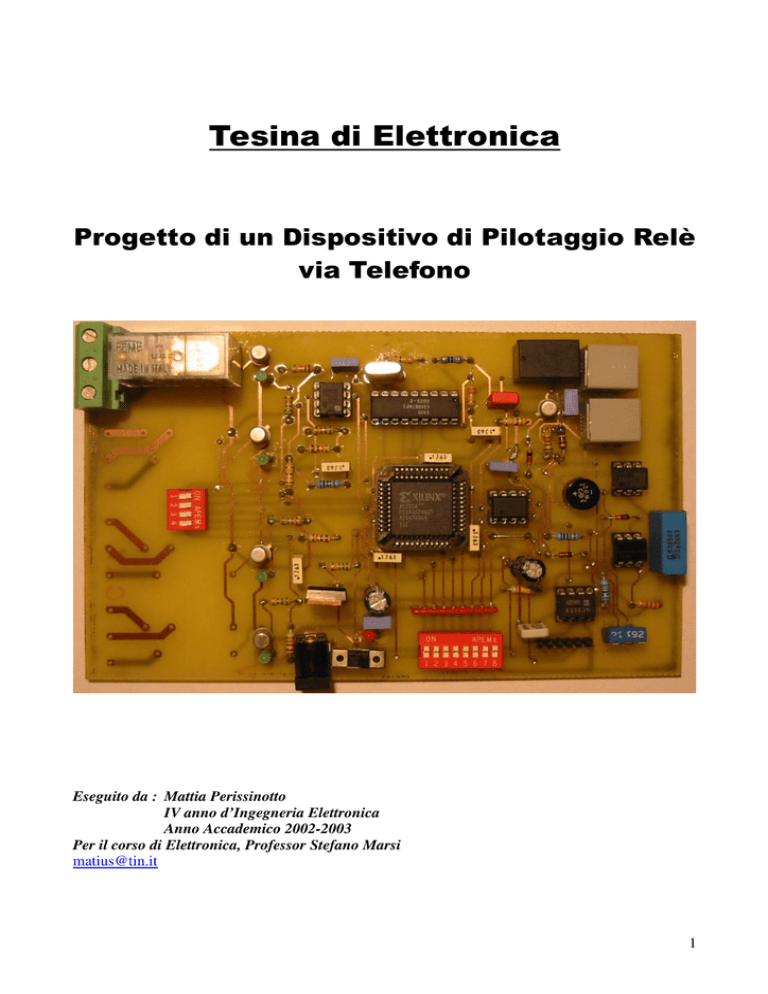

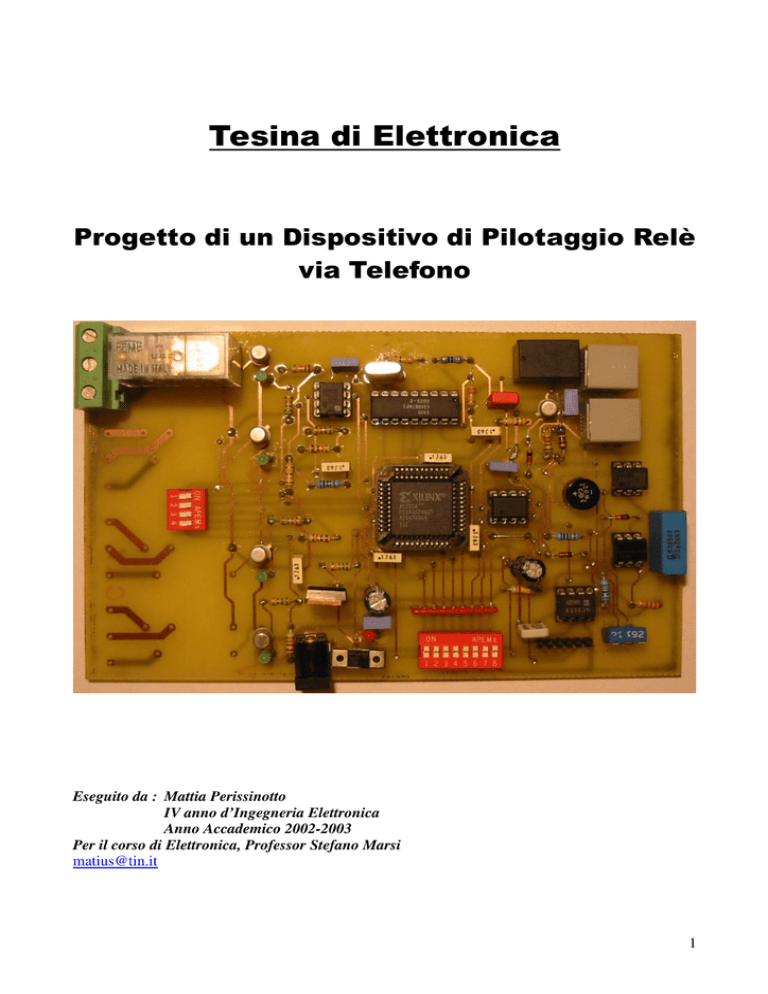

Eseguito da : Mattia Perissinotto

IV anno d’Ingegneria Elettronica

Anno Accademico 2002-2003

Per il corso di Elettronica, Professor Stefano Marsi

[email protected]

1

!

# $

% &

' (

)

0

1

"

(

(

*

*

*

+

,

&

. 2

3 4 ( !

.

&- ./

!

4

!

&- ./

5

!

# ( !

/

.

5

$

!

!

"

!

!

!

!

2

&6 37 3 8 9

/ (-: ( 8 ;:

S

8

8

' =)

<

0==> %=

0

% =?

8

"

!

!

3

∗#

∗) ∗'

@ %

@ ' @ #

"

3

<

Figura 1 - Schema di funzionamento del dispositovo -

3

1.1 Descrizione

&!

"

&

)

"

A

&

(

-

&

"

"

"

∗

'> B (

5

)

5

#

)

!

5

5

#

/

5"

5

8 5

/

!

9

5

A

8

(

!

&

'C B

4

% .

/

5

(Queste informazioni sono riportate dalla dispensa messa a disposizione su internet dal CEDI,

CEntro Didattico di Ingegneria dell’Univesità di Parma)

La rete telefonica trasferisce segnali elettrici analogici che rappresentano la voce. La

trasformazione della voce in segnale elettrico avviene negli apparati d'utente (i comuni

telefoni). La rete comprende nodi intermedi e linee trasmissive. I nodi sono detti centrali o

autocommutatori o commutatori. La connessione d'utente che collega il telefono a una

centrale è una linea formata da due fili di rame, di diametro circa 0,6 mm e lunghezza

dell'ordine di qualche km, chiamata doppino. Sul doppino è presente un unico circuito

analogico. Sulle linee che collegano le centrali fra loro sono presenti dei circuiti chiamati

circuiti di giunzione o semplicemente giunzioni.

Fig.2 – Schema elettrico (semplificato) di un apparecchio telefonico –

L'apparecchio telefonico comprende un microfono e un ricevitore, messi in serie su un circuito

elettrico (ossia il doppino) in cui circola corrente continua. Il microfono è un resistore la cui

resistenza varia in funzione della pressione che su di esso esercitano le onde sonore emesse

da chi parla. Il ricevitore svolge la funzione inversa del microfono: una tensione variabile

applicata ai suoi morsetti provoca l'emissione di un'onda sonora.

In figura 2 l'apparecchio è rappresentato a riposo: in questo stato il microtelefono è appeso a

un gancio, il contatto pilotato dal gancio è interrotto e il circuito elettrico è aperto. Il telefono è

alimentato dalla centrale attraverso la linea. La centrale è un generatore di tensione (esistono

centrali a 60V, altre a 48V). Quando l'utente solleva il microtelefono (sgancia) il contatto del

gancio provoca la chiusura del circuito elettrico in cui comincia a circolare una corrente

continua di intensità da 20 a 60 mA, variabile in funzione della resistenza della linea.

5

Il familiare servizio telefonico di base funziona secondo il seguente modello di chiamata, che

prevede tre fasi successive:

1. Fase di formazione (call setup). Uno dei due utenti (il chiamante) sgancia e

comunica alla rete il numero dell'altro utente (il chiamato), quando il chiamato

risponde viene stabilita una connessione fra i due utenti. La chiamata passa in

2. Fase di conversazione. I due utenti possono scambiarsi informazioni (tipicamente

voce) in modo bidirezionale a loro piacimento.

3. Fase di svincolo. Quando uno dei due utenti riaggancia la connessione è persa.

Riferendoci alla Figura 2, si tenga presente che in centrale è presente in serie sul doppino

(non rappresentato in figura) un relè da 1000 ohm. Quando l'utente sgancia comincia a

circolare corrente continua, il relè viene eccitato e la rete riconosce che l'utente chiede

servizio.

Oltre ad annunciare la propria presenza alla rete, l'utente deve dire chi vuole chiamare. Per fare

questo trasmette alla rete una sequenza di cifre decimali che formano il numero del chiamato.

Questa operazione si chiama selezione.

La selezione multifrequenza, di tipo più moderno, si basa sull'invio di toni. I toni sono suoni

puri (monofrequenza) che la centrale manda all'utente per mandargli delle informazioni. Nel

caso di selezione multifrequenza, detta Dual Tone Multi Frequency (DTMF), anche l'utente

manda dei toni alla centrale per codificare le cifre di selezione. Ogni cifra corrisponde a una

coppia di toni emessi contemporaneamente. Gli attuali apparecchi a tastiera, se predisposti

nel modo di selezione a toni ("tone"), usano questo tipo di selezione. Essa è riconosciuta

dalle moderne centrali elettroniche, che comunque sono in grado di riconoscere anche la

selezione a impulsi dando così accesso agli apparecchi di vecchio tipo.

In Figura 3 è riassunto l'uso delle principali frequenze di segnalazione sul doppino d'utente. I

toni inviati dalla rete (parte superiore della figura) sono emessi a cadenze discontinue in

modo da provocare i noti effetti (il tuu, tuu, ... del tono di occupato, ad esempio) e sono usati

con qualsiasi tipo di selezione. I toni DTMF (parte inferiore) sono emessi dal telefono; ad

esempio il numero "15" del caso precedente corrisponde alla coppia di frequenze 697/1209

emessa finché si tiene premuto il tasto "1", seguita dalla coppia 770/1336 emessa finché si

preme il tasto "5".

Fig. 3 – Frequenze dei segnali telefonici –

6

Oltre ai toni che sono inviati al chiamante la rete usa, per "allertare" il chiamato (ossia per

avvisarlo che c'è una chiamata in arrivo), la corrente di chiamata. Questa corrente, alternata a

25 Hz, immessa dalla centrale sulla linea provoca l'oscillazione della suoneria che vibra alla

medesima frequenza; l’ampiezza che si misura è di circa 70V[…].

'

3.1 Il “Cervello” del circuito: La CPLD

&- ./ A&

, -

.

/

B" D

5

!

!

5

;6 / .

!

E

!

F

=

.

5

!

A

B"

Fig. 4 – Schema semplificato del funzionamento di una CPLD -

.

G

H

E

7

&

&- ./

+ &? 0'1

.

!

5

5 + &? 0'1

0'1==#0- &))& "

+ &? 0'1 "

=#0 "

+

, 7

? 0I I

G

'1

#0

- &)) "

))

&"

A-

.

&

8

5

A

&!

I

&

B

C I J &B

'1

>II

!

!

-

&

5

!

5

!

/

!

5

&- ./

5

/

8

3.2 Lo squillo telefonico

/

!

5

!

5

.

"

Fig. 5 – Riduzione di tensione dello squillo telefonico –

&#C

/ C

)C I

K%0

%06

#I L

=

;

(

#I ;

/ >

0;

F

!

!

&- ./

!M

)

!

!

#0

"

)

+ %0

5

#0I

5

+ #0

>

>

%%

!

=

=

9

D

A

F

F

.7 000

> B"

5

5

!

H

A8

B

A:

B

Fig. 6 – Timer 555 usato come divisore di frequenza –

5

!

A8 K 4 $

#N'

!

A8 6 KB

AD B

%N' ;

7

> =B

!

5

10

/

!

5

'

O

8

A(

:

A3

B

&- ./ B

Fig. 7 – Divisione degli impulsi dello squillo telefonico –

.

&- ./

"

Fig. 8 – Configurazione del timer per lo squillo –

11

&

)C I $

) %0

A

#I L

B

!

!

-

5

!

"

Fig. 9 – LM555: Capacità e resistenza in funzione del tempo –

(

5

&% P % % $ K# P #7

&# 5

I # $

#0

5

'

3.3 I “bip” di Risposta

!

3

3

#

H

&- ./

1%0 6

&

H

8

!

5

(

&- ./

5

F

.

5

!

!

5

12

3

&- ./

.

5

#I L

"

Fig. 10 – Configurazione del transistor per l’emissione dei “bip” –

13

3.4 La decodifica dei Toni DTMF

. &

A&7 : (

!

7

/

/ 87 $ K

&7 > > C I

B

=

)

B

/ 87 $ A

5

"

!

5

/ 87 $ (

A

!

B

D #=D )

"

Fig. 11 – Tabella di decodifica –

14

8

!

&7 : (

5

!

5

!

"

Fig. 12 – Timing dell’inegrato CM8870 –

.

)

!

( /

D

!

/ 87 $ 5

&F

A

B

!

!

D #=D )

!

!

/ 87 $

( /

.

D #=D )

( /

D

=

!

&- ./

D #=D )

F

H

15

-

F

!

!

"

Linea

Telefonica

Fig. 13 – Configurazione integrato CM8870 -

7

5

!

5

F

3.5 Risposta e Svincolo

3

!

&- ./

-

&- ./

5

-

5

0;

D > A

!M

);

&- ./

34-

.

);

I c = βI b

!

5

!

1I I : !

5

' =B

5

&- ./

% %%%%

'I 3

"

30 * 10 −3 = 150 *

&- ./

4

Rb

"

Rb = 2 K

16

3.6 Il clock interno

H

&- ./

.7 000

&

!

"

Fig. 14 – Configurazione Timer LM555 per la generazione di “bip” -

H

F

1%0 6

.

5

"

"

&# P I # $ K3 P # > L

K< P #I L

"

6

P I 1? 'AK3 Q K<B&#

.

P I 1? 'K<&#

5

K3

#I

!

K<

17

3.7 Il codice di sicurezza

!

:

5

=

.

*

!

>

>

!

&- ./

*

!

;

A

)

I

?B

D

(

&- ./

3.8 Il dispositivo di sicurezza

-

!

5

!

!

&- ./

!

5

.

=

.

&- ./

O

.7 000

!

!

5

"

.

#7

#0

P K R &#

&#

#I I $

K

18

3.9 Il pilotaggio dei relè

-

5

7

&- ./

!M

5

!

&- ./

5

*

);

!

5

% %%%%

'I

;

5

%L A

.

5

' 0B

3.10 L’alimentazione

-

5

.7 C > I 0

I 03

0;

!

!

0;

)C

!

)I ;

(

5

-

5

?;

.

0I I

G

%0I

35

!

3

5

"

-

"

A

5

5

) .

≈# ' S

≈I ) S

≈I % S

B"

"

+ &? 0'1

.

&- ./

!

- T

* * * ,

3

,

,

,

H

D

=

/

S

5

-

= !

5

19

4.1 Interfaccia Project Navigator

.

Fig. 15 – Interfaccia del Project Navigator -

20

/

-

5

9 &(

.

!

5

"

Fig. 16 – Interfaccia del programma ECS -

21

.

!

!

!

*

!

!

5

!

&- ./

!

&- ./

3

N:

- T

-

H

-

5

!

4.2 Dettaglio della logica di circuito

D

!

&

5

&- ./

5

!

&- ./

"

Fig. 17 - Schematico principale -

22

.

O

D # D % D ' D )"&

( 8/ "& H

K

"

3#==3) " )

3#

<#=

<#=<) " (

)

( 9 & K9 " .

&.: &L " & H

)

3

6 : ./

F

/ 87 $

&7 > > C I

&7 > > C I

*

!

*

!

=

1%0 6

6 : ./ " .

< <: - " :

.#==K9 .) " K9 .#

/

"

!

5

5

!

K

=

(8/

"

8

!

Fig. 18 - Visione interna del blocco call -

23

( /

D )

(

#==

D #

8K 9

Fig. 19 - Interno del blocco pass -

5

=

A

%

B

G

24

.

8K 9

)

!

(

#%')I >

∗

#

>

3

5

/

: L 3&&9

2

/

2

Fig. 23 - Blocco abilita -

25

5

=

$8&

Fig. 24 - Blocco relay -

/

5

A

B

26

.

6 : ./

!

8K 9

"

Fig. 20 - Linea HOLD tra il blocco call e bibop -

1%0 6

>

!

D

>

Fig. 21 - Parte superiore del blocco bibop -

27

.

8&

F

6

1%0 6

%6

8& 5

'#%

3 /

F

8&

Fig. 22 - Parte inferiore del blocco bibop -

D

6 : ./ 8 K 9

=

(8/

< <: -

3

&#=

&#=&)

2

/ #=

#=/ )

< <: 5

A

B

28

( 9 & K9

&.K

A

=

2B

'>B5

A

&- ./

&

!

5

/ >

>

0 .

5

*

5

:

":

&

:

F

5

. 2

!

29

5.1 Lo schematico in Orcad Capture

*

5

- &<

!

!

. 2

!

5

5

"

Fig. 25 – Interfaccia del programma Orcad Capture -

30

.

"

2

%

'

*

.

!

'

"

&- ./

N:

!

!

<

-

H

!

5

5

*

. 2

5.2 Orcad Layout

&

5

5

5

A/ 9 $ 3 .8 8 &6 B (

&

!

:

A

!

( 5

5

5

B

F

G

!

!M

31

3

2

G

!

"

Fig. 26 – Disposizione dei componenti –

-

5

2

&- ./

5

=

!

H

32

-

!

A#

P I I %0

B"

•

#>

!

&- ./ "

Fig. 27 – Ingrandimento di alcune piste adiacenti la CPLD –

•

•

•

'I

>I

;

'0

5

33

3

!

#'0

2

5

"

Fig. 28 – Layers TOP e BOTTOM -

3

N9

K

7

5

5

!

2

8: -

<: 8 8 : 7

!

&

!

K

9 &:

. 2

2

-

5

L

:

/

34

-

%0I

*

/

"

&

D

-

%#

1

%

I I #%W

I #C W

I #0W

# )#)>

X

#I ;

I 0J

.7 C > I 0

9 000

&7 > > C I

&- ./ + &? 0'1

:

3

) %0

%

%

#

#

'

#

#

#

%

I I>W

I I>W

I '0W

I 1'W

I )? W

% 1'W

' 'I W

I ##W

I )1W

.

.

)

#

I %'W

I #0W

0

I C 1W

#

%

I 0C W

# #C W

#

)

#

# 1%W

%?IW

I 0C W

B1

B>

B #>

%

'

#

I %'W

I %C W

I 1> W

#I + #1

#

' )> W

K

&

&

U S

9

8

0V

/

/

-

;

K

8

&

&

<Y 8 % %%%%

3

8

K 5 8

K 5

:

X

X

X

-

<

-

=: $ $

A8

A8

A8

5

%0W

A

B

5

35

Datasheet

• &- ./ = + &? 0'1 "

• 8

http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/9536.pdf

4 9 000 " http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/NE_SA_SE555_C_2.pdf

• $

http://www.fairchildsemi.com/ds/4N/4N25-M.pdf

4 ) %0 "

•

/ 87 $ K

•

K

http://www.calmicro.com/products/data/pdf/cm8870.pdf

4 &7 > > C I "

http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2143.pdf

4 .C > I 0 "

Siti Internet

•

www.xilinx.com

=(

•

, 7

!

=

www.cadence.com

= (

•

+

*

!

:

&

:

. 2

4

www.cedi.unipr.it/links/Corsi/telematica/Materiale/dispense/Telefonia/PSTN.html

=/

!

&

/

-

=

36

3

3=( !

.

=

37

38

39

40

Elenco Componenti Schematico

&#

&% &' &) &1 &C &> &#I

&0 &#%

&1

&##

&#'

&#1

&#C

&

&

&

&

&

&

&

&

9

9

-

K#

K% K'

K%0 KC

K%#

K) K#1 K#C K#> K#?

K%I K%% K%' K%)

K1

K0

K?

K%1

K#%

K'%

K'#

K''

<

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

/ 1

/ C / >

/ #I

/

/

-

#

' 1 %I

)

C

>

%# %%

''I

I #

#I

%%

#I I

I I#

)C

)C I

+>

#I L

#I I L

#I L

#I L

01I

#> L

#>L

'I I L

#7

%CL

> %I L

0 1L

1I I

#0L

;

# )#)>

#I ;

I 03

X

.7 C > I 0

9 000

&7 > > C I

+ &? 0'1

&- ./

:

3

) %0

/ # / % / ' / )

/ 0

.

.

;

K

D ) D 0 D 1 D C D >

8

Y#

Y' Y)

Y- 1

Y - #I Y - %I Y - 'I Y - )I

&

&

&

&

.( #

K9 .# K9 .% K9 .' K9 .)

K 5 8

K 5

(S #

(S %

(S )

(*

(*

<Y 8

% %%%%

3

8

Y8 3

%%I ;

:

=: $ $

!+ )

!+ >

41