DOVE SONO FINITI I SOLDI

PER LE SCUOLE PUBBLICHE?

GIULIO PALERMO

[email protected]

http://www.eco.unibs.it/~palermo

Le difficoltà economiche in cui versa la scuola pubblica sono il risultato di scelte

politiche che non riguardano solo il settore dell’istruzione, ma più in generale l’intera

economia.1 A fini espositivi, iniziamo dalle dinamiche interne al mondo della scuola e

allarghiamo poi la prospettiva d’analisi ai processi macroeconomici di medio-lungo periodo

che hanno trasformato il ruolo del settore pubblico nell’economia, soffermandoci sulla

crescita della spesa pubblica dal dopoguerra ai primi anni novanta, sui maggiori

cambiamenti istituzionali che hanno trasformato le ragioni stesse dell’intervento pubblico e

sulla cosiddetta fase di “risanamento” dei conti pubblici, avviata nel 1992.

1. LE DINAMICHE RECENTI NEL MONDO DELLA SCUOLA

Istituti scolastici, studenti e docenti

Nell’ultimo decennio, il sistema di istruzione italiano presenta dinamiche

contrastanti, che portano alla riduzione del numero di istituti scolastici e di classi, a fronte

di un aumento del numero di studenti.

Al 2009/10, le istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo sono 10.360, con una

diminuzione di 1.125 unità rispetto al 2001/02 (-9,80%). Parallelamente, si ha una

diminuzione di 4.339 classi (-1,16%) e di 63.349 cattedre (-8,97%). Il processo mostra

peraltro un’accelerazione nell’ultimo anno: dal 2008/09, il taglio di istituti, classi e cattedre

è pari 322, 4.945 e 36.218 unità rispettivamente (in termini percentuali, -3,01%, -5,34%, 1,32%). Contro questa dinamica, tra l’anno scolastico 2001/02 e il 2009/10, gli alunni

aumentano di 197.970 unità (+2,60%), con una crescita di 37.876 nell’ultimo anno

(+0,49%).2

Questi processi apparentemente contraddittori sono in realtà frutto di un processo di

“razionalizzazione”, mirante a contenere i costi dell’istruzione e ridurre il rapporto docenti /

studenti. Secondo le forze politiche che si alternano al governo, infatti, il problema della

scuola italiana è che le classi sono ancora troppo piccole rispetto agli standard

internazionali (con l’eccezione dell’università). In effetti, considerando solo le scuole

pubbliche, il rapporto studenti / insegnanti è pari a 11,8 nella scuola materna (media Ocse:

14,9; media UE: 13,9), a 10,5 nella scuola primaria (media Ocse: 16,0; media UE: 14,4), a

Quest’articolo nasce come contributo al dibattito tenutosi a Parma il 21 maggio 2010, dall’omonimo titolo,

promosso dal “Coordinamento lascuolasiamonoi” e dal “Comitato difesa scuola pubblica”.

2

Dati del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Cf. Scuola pubblica: liquidazione di fine

stagione, dossier 2009, Legambiente – Scuola e formazione.

1

1

9,4 in quella secondaria inferiore (media Ocse: 13,2; media UE: 11,5), a 10,8 in quella

superiore (media Ocse: 12,5; media UE: 11,4), a 19,5 in quella universitaria (media Ocse:

15,3; media UE: 16,0).3

Questi dati, di cui la Ministra Gelmini si vanta sul sito web del suo Ministero, non

mostrano tuttavia la qualità del sistema di istruzione italiano, bensì il suo opposto. Infatti, il

basso rapporto studenti / docenti non è frutto di un’eccessiva espansione del corpo docente,

ma di una bassa partecipazione all’istruzione della popolazione in età scolare e di una

severa selezione nel percorso scolastico, che escludono dal diritto allo studio una quota

significativa della popolazione. La crescita del numero assoluto di studenti è infatti legata

in gran parte all’immigrazione, fenomeno che non migliora affatto il basso tasso di

scolarizzazione (visto che tra gli immigrati le difficoltà di accesso alla scuola sono ancora

maggiori). La posizione governativa al riguardo è peraltro nota: l’aumento di studenti

immigrati non è certo un fattore sociale positivo, ma un attentato alla qualità dell’istruzione

dei “nostri ragazzi”.

Sta di fatto che nel 2007, in Italia, su 100 persone di età compresa tra i 25 e i 64

anni, solo 14 conseguono un titolo universitario (media Ocse: 27; media UE: 24); 38

conseguono come titolo più alto il diploma di scuola secondaria superiore (media Ocse: 44;

media UE: 46); e 48 si fermano ad un livello inferiore (media Ocse: 30; media UE: 29). Se

le classi sono poco numerose non è dunque perché c’è abbondanza di docenti e di strutture,

ma perché le persone in età scolare non vanno più a scuola. Gelmini la chiama meritocrazia,

Tremonti parla di efficienza, ma, sotto il profilo economico e sociologico, questi processi

denotano solo l’irrigidimento della selezione di classe.

La spesa in istruzione

Al di là delle mistificazioni, il taglio di istituti, classi e cattedre risponde

essenzialmente all’obiettivo di contenere i costi della Pubblica amministrazione. Tale

obiettivo, secondo i governi neoliberisti di centrodestra e di centrosinistra, è ormai un

vincolo imprescindibile derivante dal sovradimensionamento degli investimenti pubblici

rispetto a quelli privati, con tutte le inefficienze e il proliferare dei “fannulloni” che questo

comporta. A sostegno di questa tesi, i ministri dell’istruzione e dell’economia sottolineano

da tempo che l’Italia è tra i paesi con la maggiore quota di finanziamenti pubblici (92,3%

dei finanziamenti totali, contro l’84,0% della media Ocse).4 Di qui l’esigenza di agire con

decisione e colmare il ritardo rispetto agli altri paesi economicamente avanzati.

In realtà, il peso significativo del finanziamento pubblico non è affatto causato da

eccessivi investimenti pubblici, ma è la conseguenza del livello irrisorio di investimenti

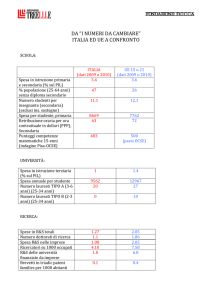

provenienti dalle istituzioni private. Considerando i dati del 2006, infatti, i finanziamenti

pubblici alla scuola sono in linea con quelli dei paesi Ocse: nell’istruzione primaria e

secondaria, l’Italia spende il 3,4% del Pil (dato coincidente con la media Ocse) e,

includendo anche l’istruzione terziaria, il 4,6% del Pil (leggermente inferiore alla media

Ocse, pari al 4,9%). Considerando anche i finanziamenti privati, l’Italia si colloca invece

ben al di sotto della media Ocse, sia nell’istruzione primaria e secondaria (3,5% del Pil,

contro il 3,7% della media Ocse), sia nel dato complessivo inclusivo dell’istruzione

terziaria (4,9% del Pil; media Ocse: 5,7%).

3

Dati Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Education at a glance 2009, Oecd

indicators.

4

I dati si riferiscono al 2006 e considerano tutti i livelli di istruzione aggregati. Oecd 2009.

2

La relativa scarsità di finanziamenti privati non può peraltro attribuirsi alle famiglie,

sulle quali ricade il 6,0% degli oneri del finanziamento di scuola e università, bensì sugli

altri soggetti privati, che ne finanziano appena l’1,7%. Da questo punto di vista, nonostante

i proclami ideologici in favore dell’entrata dei capitali privati nel sistema di istruzione, i

soggetti privati mostrano di preferire un sistema fortemente orientato alle imprese i cui

finanziamenti ricadono però sul settore pubblico e sulle famiglie degli studenti.

Tagli alla spesa e stipendi degli insegnanti

L’analisi della ripartizione della spesa tra conto corrente e conto capitale mostra che

i margini per tagliare gli investimenti in conto capitale sono ormai ridotti. Nel settore

scolastico, la spesa in conto corrente assorbe infatti il 95,7% della spesa totale (media Ocse:

92,0%), contro una spesa in conto capitale pari al 4,3% (media Ocse: 8,0%).

La spesa in conto corrente, a sua volta, si caratterizza per l’elevato impatto degli

stipendi del personale. Essa si ripartisce infatti nel modo seguente: 67,5% agli stipendi

degli insegnanti (media Ocse: 63,7%), 16,0% agli stipendi del resto del personale (media

Ocse: 15,3%) e per 16,6% ad altri scopi (media Ocse: 19,8%). Di qui l’obiettivo di

risparmiare sugli stipendi come strumento principale di contenimento della spesa.

Il paradosso è che gli stipendi degli insegnanti, in Italia sono già largamente

inferiori sia alla media Ocse, sia alla media UE. Considerando i dati aggiustati tramite

l’indice di parità del potere d’acquisto (in modo da poterli confrontare con quelli di altri

paesi), nel 2007, gli stipendi in euro degli insegnanti italiani sono i seguenti: lo stipendio

iniziale nella scuola primaria è pari a 21.901 (media Ocse: 25.187; media UE: 25.917),

dopo 15 anni passa a 26.493 (media Ocse: 34.248; media UE: 34.778), per arrivare a fine

carriera a 32.280 (media Ocse: 41.922; media UE: 42.589). Nella scuola secondaria

inferiore, lo stipendio iniziale è pari a 23.598 (media Ocse: 27.218; media UE: 27.8256),

dopo 15 anni passa a 28.850 (media Ocse: 36.870; media UE: 36.925), per arrivare a fine

carriera a 35.428 (media Ocse: 45.191; media UE: 45.028). Nella scuola secondaria

superiore, infine, lo stipendio iniziale è pari a 23.598 (media Ocse: 28.256; media UE:

28.926), dopo 15 anni è di 29.657 (media Ocse: 39.319; media UE: 39.961) e a fine carriera

di 37.033 (media Ocse: 47.798; media UE: 48.817).

Docenti di ruolo e precari

La riduzione del numero di docenti e il contenimento e dei loro stipendi si

accompagna ad un aumento della quota di docenti precari, meno onerosi e gestibili in modo

più flessibile, secondo le esigenze temporanee (ma ormai anche durature) delle scuole.

Dal 2001/02 al 2008/09, i docenti di ruolo diminuiscono di 29.302 unità (-3,99%),

da 734.193 a 704.891.5 Nello stesso periodo, i docenti precari aumentano di 36.380 unità

(+38,52%), da 94.455 a 130.835, arrivando a coprire il 15,66% del corpo docente. Questi

dati non lasciano dubbi sul ruolo strutturale dei docenti precari nella copertura delle

cattedre esistenti. Eppure, di anno in anno, la norma vuole che questi docenti siano

licenziati al termine delle attività didattiche, per essere riassunti alla ripresa dell’anno

scolastico: nel 2008/09, questa misura ha colpito 110.533 docenti.

5

Dati Miur, riportati nel Dossier 2009 di Legambiente.

3

Ricercare una strategia pedagogica in questi processi è solo una perdita di tempo.

L’irrigidimento nelle condizioni d’accesso al diritto allo studio, il taglio delle cattedre, il

contenimento degli stipendi e l’esplosione del precariato rispondono ad una sola logica:

colpire le voci di bilancio che consentono il maggior abbattimento dei costi.

2. LA CRESCITA DELLA SPESA PUBBLICA NEL PERIODO 1960-1990

Per comprendere la natura economica dei processi che investono il settore

dell’istruzione, dobbiamo ora inquadrarli nelle dinamiche economiche più generali che

hanno reso necessari i tagli generalizzati alla spesa pubblica, come condizione “esterna”,

imposta dagli accordi internazionali. Ma cominciamo, innanzi tutto, dal ruolo espansivo

svolto storicamente dalla spesa pubblica e, al suo interno, dall’importanza crescente della

spesa a carattere sociale.

La ricostruzione e il boom economico

Dopo la seconda guerra mondiale, l’Italia, come la maggior parte dei paesi coinvolti

nel conflitto, mantiene elevati livelli di spesa pubblica per far fronte alle esigenze

economiche e sociali della ricostruzione. Gli anni cinquanta sono caratterizzati dal boom

economico, guidato, all’interno, da politiche keynesiane incentrate sulla spesa pubblica e

sulle partecipazioni statali, e all’esterno, dal processo di creazione del mercato comune

europeo.

Nella composizione della spesa pubblica, cresce soprattutto la spesa in conto

capitale, attraverso il Piano Marshall, finalizzata alla creazione di infrastrutture e alla

produzione di beni capitali necessari anche al settore privato. La crescita economica è

inoltre sostenuta dal basso livello dei salari e dagli alti tassi di disoccupazione, concentrati

soprattutto nel mezzogiorno, che si accompagnano ad una forte emigrazione.

Dalla metà degli anni cinquanta, il processo di industrializzazione aumenta la

domanda di lavoro, migliorano le condizioni lavorative, crescono i salari, si riduce

l’emigrazione e migliora nel complesso la qualità della vita.

Lotte sociali, spesa pubblica e deficit spending

Negli anni sessanta e settanta, le lotte politiche e sindacali portano ad importanti

conquiste dei lavoratori. La spesa pubblica cresce sia sotto l’azione delle rivendicazioni

sindacali e politiche, sia come strumento di governo delle tensioni sociali. Inizialmente,

tuttavia, non si evidenziano particolari problemi di finanziamento. È solo a partire dagli

anni settanta che si sviluppano politiche di deficit spending, che portano, nel 1975, il

rapporto disavanzo pubblico / Pil all’11%, con una crescita del rapporto debito pubblico /

Pil di 20 punti percentuali in cinque anni. Durante gli anni ottanta, la spesa pubblica cresce

ulteriormente, passando dal 42,2% del Pil nel 1980 al 52,0% nel 1989.6

Complessivamente, dal 1960 al 1990, la spesa pubblica aumenta di 24 punti

percentuali rispetto al Pil (dal 29,0% del Pil al 53,5%). Nello stesso periodo, la pressione

6

I dati qui riportati sono estratti da Franco, D. L’espansione della spesa pubblica in Italia (1960-90),

Bologna: Il Mulino, 1993.

4

fiscale passa dal 25,7% del Pil al 39,7%. L’effetto combinato di questi due processi porta

ad una crescita del disavanzo e del debito pubblico. Il primo passa da poco più dell’1% del

Pil all’11%. Il secondo passa da poco meno del 40% del Pil a quasi il 100%, facendo salire

la quota della spesa pubblica destinata al pagamento degli interessi sul debito dall’1,5% del

Pil al 9,7%.7

La spesa sociale

Tralasciando la spesa per interessi, l’aumento della spesa pubblica è dovuto

principalmente alle voci di spesa sociale. Dal 1960 al 1990, la spesa per istruzione (che

comprende scuola, università e formazione professionale) passa dal 3,2% del Pil nel 1960 al

5,2% nel 1990, la spesa sanitaria dal 3,0% al 5,8%, quella in previdenza e assistenza dal

9,5% al 16,2%.8

La crescita della spesa per istruzione è da ascriversi alla crescita occupazionale del

settore, in risposta ai cambiamenti strutturali che investono la scuola, con l’allungamento

della durata della scuola dell’obbligo, l’istituzione della scuola materna statale e la volontà

politica di migliorare la qualità dell’istruzione attraverso l’innalzamento del rapporto

docenti / studenti. Gli occupati in questo settore, che nel 1960 costituivano il 27%

dell’occupazione pubblica (il 2% dell’occupazione complessiva) aumentano così nel 1990

al 32% (il 5% rispetto all’occupazione totale).

Accanto alla scuola, il settore della sanità è quello che mostra una dinamica in

termini percentuali più accentuata, con una significativa crescita della spesa legata

all’istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978.

L’aumento della spesa in previdenza e assistenza è quello maggiore in termini

assoluti e, a differenza dei settori dell’istruzione e della sanità, è legato alle prestazioni

sociali in denaro per vecchiaia e invalidità, con un impatto modesto degli oneri per il

personale.

Il sistema tributario

Dal lato delle entrate fiscali, la riforma avviata nel 1973 aumenta l’incidenza delle

imposte dirette, rispetto a quelle indirette.9 L’incidenza delle prime passa dal 5,2% del Pil

nel 1960, al 15,6% nel 1990, quella delle seconde dall’11,3% al 10,6%, con il sorpasso

delle prime sulle seconde nel 1978.

Il carattere progressivo delle imposte dirette e la loro crescita rispetto a quelle

indirette costituiscono importanti elementi redistributivi nella politica tributaria di questo

periodo, volta a far ricadere il costo delle riforme sulle classi più abbienti. La pressione

tributaria passa così dal 16,5% del Pil al 25,2%. Le entrate fiscali crescono poi in modo

I dati sul disavanzo e sul debito sono tratti da Artoni, R. e Biancini, S. “Il debito pubblico dall’Unità ad

oggi”, in Storia economica d’Italia, a cura di Ciocca P. e Toniolo G., Roma: Laterza, 2003, pp. 269-380.

8

Dati ripresi da Franco 1993. I dati di questa sezione riguardanti il sistema di istruzione non sono

direttamente comparabili con quelli analizzati nella sezione sulle dinamiche recenti nel mondo della scuola,

poiché qui le spese nell’istruzione terziaria non sono scorporate da quelle per la spesa primaria e secondaria.

9

Dati estratti da Ceriani, V., Frasca, F. e Monacelli, D. “Il sistema tributario e il disavanzo pubblico: problemi

e prospettive” in Ente Einaudi (a cura di) Il disavanzo pubblico in Italia: natura strutturale e politiche di

rientro, Bologna: Il Mulino, volume I, 1992.

7

5

ancora più significativo per effetto dei contributi sociali, che passano dal 9,2% del Pil al

14,5%, facendo crescere la pressione fiscale dal 25,7% del Pil al 39,7%.

Complessivamente, anche nel dibattito politico, tasse e spesa pubblica costituiscono,

fino agli anni settanta, strumenti di politica redistributiva, considerati necessari alla crescita

e alla coesione sociale.

3. LE RIFORME ISTITUZIONALI

L’indipendenza della banca centrale

Dagli anni ottanta, sulla scia della svolta neoliberista guidata da Thatcher e Reagan,

la spesa pubblica e il disavanzo assumono, nel dibattito politico, il carattere di fattori

pericolosi e destabilizzanti. Prendono così corpo gli studi accademici volti a mostrare la

necessità di meccanismi di disciplina della spesa pubblica e del disavanzo. Tra questi, la

teoria neoliberista insiste sull’indipendenza della banca centrale.

Prima del cosiddetto “divorzio” tra Tesoro e banca centrale, la Banca d’Italia era

tenuta ad acquistare tutti i titoli del debito pubblico non collocati nelle aste di mercato.

Ogni emissione di Buoni del Tesoro produceva dunque un aumento della base monetaria

pari al valore dei titoli acquistati da Bankitalia. Nel 1981, si stabilisce tuttavia il principio

dell’indipendenza della banca centrale, come strumento per disincentivare l’emissione di

titoli del debito pubblico e contenere il disavanzo.

Contrariamente alle previsioni, tuttavia, questo nuovo quadro istituzionale non ha

effetti significativi sul disavanzo e diventa invece una delle cause del rapido aumento del

debito. Nel 1985, a cinque anni dal divorzio, il rapporto disavanzo pubblico / Pil è ancora

alto, pari al 12%. Allo stesso tempo è proprio a partire dal 1980 che la dinamica del

rapporto debito / Pil diventa esplosiva, passando da valori medi attorno al 60%, nel periodo

1975-1980, al 100% nel 1991. Per compensare la diminuzione dei titoli del debito pubblico

acquistati dalla banca centrale, il Tesoro deve infatti offrire alti tassi di rendimento tali da

invogliare l’acquisto dei titoli da parte degli operatori privati. La spesa per interessi

aumenta così non solo per effetto dei continui disavanzi pubblici, ma anche a causa del

crescente differenziale di tasso di interesse che il Tesoro italiano deve offrire, rispetto agli

altri paesi, per collocare i propri titoli sul mercato.

Gli accordi valutari

Prima ancora della fine della seconda guerra mondiale i principali paesi

industrializzati convengono sulla necessità di definire un nuovo quadro istituzionale capace

di sostenere il commercio internazionale. A questo fine, gli accordi di Bretton Woods,

firmati nel luglio 1944, stabiliscono la convertibilità in oro del dollaro e l’impegno da parte

degli altri paesi di stabilizzare le loro valute rispetto al dollaro. Questo sistema cessa nel

1971, su iniziativa unilaterale degli Stati uniti. Dopo una breve parentesi in cui la

regolazione dei tassi di cambio è regolata dal Serpente monetario europeo, nel 1979 viene

istituito il Sistema monetario europeo (Sme): un sistema di tassi di cambio bilaterali

fluttuanti entro una fascia ristretta del 2,5%, con l’eccezione per alcuni paesi ad alta

inflazione, tra cui l’Italia, cui è concessa una fascia di oscillazione del 6,0%. Lo Sme

prevede inoltre la possibilità di aggiustare la parità bilaterali, consentendo ai paesi a più alta

inflazione di recuperare competitività attraverso la svalutazione del tasso di cambio. Paesi

6

come l’Italia, in cui le lotte dei lavoratori, la politica fiscale e le riforme sociali impongono

tassi di inflazione relativamente alti, possono dunque convivere accanto a paesi a più bassa

inflazione, come la Germania, a condizione di aggiustare periodicamente il loro tasso di

cambio bilaterale.

Lo Sme termina di fatto nel settembre 1992, con gli attacchi speculativi contro la

sterlina e la lira, data la riluttanza della Bundesbank (la banca centrale tedesca) ad

intervenire accanto alle banche centrali di Inghilterra e Italia, vendendo marchi e altre

valute pregiate in cambio di sterline e lire. Le ragioni del mancato intervento tedesco sono

di natura interna e dipendono dal processo di riunificazione. Sul piano tecnico, si deve

comunque notare che un intervento della Bundesbank avrebbe senz’altro salvato lo Sme,

poiché a differenza della Banca d’Italia e della Banca d’Inghilterra, la Bundesbank ha

riserve potenzialmente infinite di marchi (potendone stampare a volontà). Sotto il profilo

politico ed economico, inoltre, il paese deviante era proprio la Germania, la quale ha

innalzato i tassi d’interesse, al fine di attrarre i capitali necessari alla riunificazione,

esponendo le valute più deboli agli attacchi della speculazione internazionale.

Ma soprattutto, con l’unificazione tedesca nel 1990, la flessibilità dello Sme diventa

un ostacolo alle strategie di crescita della Germania. Aumentano così le pressioni per

muovere verso tassi di cambio veramente fissi, in cui i paesi ad alta inflazione non possano

più utilizzare la leva del tasso di cambio, ma debbano invece impegnarsi nel contenimento

dell’inflazione, attraverso la compressione dei salari, terreno nel quale il processo di

riunificazione pone la Germania in posizione di assoluto vantaggio.

Il trattato di Maastricht

Il 7 febbraio 1992, i 12 paesi membri della Comunità europea firmano il Trattato

sull’Unione europea (Trattato di Maastricht), che istituisce l’unione economica e

monetaria e definisce le tappe per l’adozione dell’euro. A questo fine, il 1° giugno 1998 è

istituita la Banca centrale europea (Bce), il cui scopo è il controllo dell’inflazione sotto il

2% annuo, un valore assai basso per la maggior parte dei paesi che adottano l’euro. Non

solo i paesi aderenti all’Unione perdono il controllo della politica monetaria come

strumento di governo dell’economia nazionale, per cederla ad un ente indipendente

sopranazionale, espressione degli interessi del mondo bancario europeo; ma la politica

monetaria assume un ruolo asimmetrico, di freno dell’attività economica. La Bce infatti non

ha alcun mandato per agire in sostegno della crescita e dell’occupazione e il suo obiettivo

esplicito è invece di contrastare qualsiasi tendenza espansiva, la quale inevitabilmente si

accompagna ad una crescita dei prezzi (la quale, a sua volta, riduce i profitti delle banche).

Gli accordi di Maastricht, sviluppati in seno ai paesi aderenti all’euro attraverso il

Patto di stabilità e crescita, impongono severe condizioni anche sul piano della politica

fiscale, fissando una serie di vincoli ai conti dello stato, tra i quali, in particolare: un

rapporto deficit pubblico / Pil non superiore al 3%, un rapporto debito pubblico / Pil non

superiore al 60% e un tasso d’inflazione non superiore dell’1,5% rispetto a quello dei tre

paesi a più bassa inflazione. Anche sul piano della politica fiscale, si introduce così una

distorsione restrittiva, operante indipendentemente dall’orientamento politico delle

coalizioni governative, che impedisce i tradizionali interventi espansivi in favore di crescita

e occupazione basati sul deficit spending.

Nel nuovo contesto istituzionale, fatto di tassi di cambio fissi e politiche monetarie e

fiscali restrittive, la competitività internazionale tra i paesi dell’Unione dipende sempre più

dalla capacità di contenere l’inflazione. Il contenimento della spesa pubblica e la

7

compressione dei salari diventano così le condizioni oggettive di successo nell’area

dell’euro.

4. IL “RISANAMENTO” DEI CONTI PUBBLICI

Nel 1992, prende il via il processo di “risanamento” del debito pubblico. A livello

internazionale, il quadro economico europeo è dominato dalla riunificazione tedesca e dal

processo di istituzione dell’unione economica e monetaria. Sul fronte della finanza

pubblica, il disavanzo è pari all’11% del Pil (quasi interamente generato dalla spesa per

interessi) e il rapporto debito / Pil ha ormai superato il 100%. Le principali voci di spesa del

settore pubblico riguardano la protezione sociale (39,7% della spesa pubblica totale), la

sanità (14,7%) e l’istruzione (12,7%).10

La svolta dei governi tecnici e la continuità tra centrosinistra e centrodestra

Il piano di risanamento dei conti pubblici è avviato nel luglio 1992 dal governo

tecnico Amato, mediante il contenimento delle spese e la realizzazione di un crescente

avanzo primario (il surplus al netto della spesa per interessi). A questo fine, il governo

ottiene la delega per attuare riforme strutturali in tutti i settori che concorrono

maggiormente alla spesa pubblica: previdenza, sanità, pubblico impiego e finanza locale. Il

governo avvia inoltre un imponente piano di privatizzazioni, come strumento per fare cassa

e per ridimensionare stabilmente il ruolo dello Stato nell’economia.

Il risanamento dei conti pubblici prosegue poi con il governo Ciampi (governatore

di Bankitalia durante l’attacco speculativo contro la lira nel 1992 e responsabile della

decisione di difendere a oltranza la valuta, dilapidando le riserve valutarie). La politica di

rigore diventa infine una costante dei governi di centrosinistra e di centrodestra, prima

come condizione necessaria per l’adozione della moneta unica (Trattato di Maastricht), poi

come condizione di stabilità dell’area dell’euro (Patto di stabilità e crescita).

I tagli alla spesa

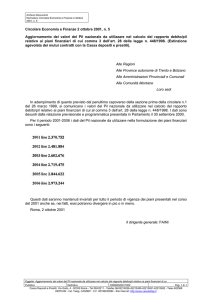

Le maggiori azioni di contenimento della spesa pubblica riguardano la previdenza e

il pubblico impiego. Obiettivo principale della riforma della previdenza è la riduzione delle

prestazioni in denaro per vecchiaia e invalidità, la voce di spesa principale di questo

comparto. A questo fine, la riforma Amato del 1992 e quella Dini del 1995 irrigidiscono i

requisiti per l’accesso alla pensione, modificano la formula per il calcolo dei trattamenti

pensionistici, in modo da ridurre le prestazioni erogate, e segnano il graduale passaggio dal

sistema retributivo a quello contributivo. La riforma del 2004 innalza poi i criteri d’accesso

alla pensione anticipata.

Nel pubblico impiego, il risparmio dei costi è perseguito attraverso il doppio

obiettivo di ridurre il numero di dipendenti pubblici e la loro remunerazione. Il

contenimento delle assunzioni è attuato ponendo severi limiti al turn over. Nel 1992, il tetto

alle nuove assunzioni è fissato al 10% delle cessazioni nelle Amministrazioni statali (ogni

100 persone che escono definitivamente dal rapporto lavorativo sono possibili al massimo

10

Dati Istat, Spesa delle Amministrazioni Pubbliche per funzione Serie Sec95 – anni 1990-2002.

8

10 assunzioni) e al 25% per gli enti pubblici non economici e le unità sanitarie locali. Dal

1994, il tetto del 10% è esteso a tutta la pubblica amministrazione, con alcune eccezioni tra

cui la scuola, cui sono dedicati specifici programmi di controllo delle assunzioni. Nel 1997,

si arriva al blocco totale delle assunzioni, incluse quelle a tempo determinato, in diversi

comparti del settore pubblico. Dal 1998 al 2001, viene formalmente istituita la

programmazione delle assunzioni allo scopo dichiarato di ridurre i dipendenti pubblici

secondo precisi obiettivi settoriali. Dal 2002, viene infine riproposto il blocco totale delle

assunzioni, con la possibilità di alcune assunzioni in deroga, nel rispetto comunque di un

tetto di spesa prefissato. Infine, le più recenti manovre del governo ripropongono il limite al

10% del turn over, consentendo peraltro che le nuove assunzioni (che vanno a rimpiazzare

posti a tempo indeterminato) siano a tempo determinato.

Sul fronte retributivo, grazie all’accordo sul costo del lavoro, fondato su flessibilità,

moderazione salariale e abolizione dei meccanismi di indicizzazione dei salari, i redditi da

lavoro dipendente scendono dal 12,5% del Pil nel 1992, al 10,8% nel 2002, allineandosi

allo schiacciamento della dinamica salariale già avviata nel settore privato.

Ulteriori misure di contenimento della spesa riguardano le prestazioni sociali, che

passano dal 18,1% del Pil nel 1992 al 17,0% nel 2002, e la sanità, dove i tagli si

concentrano nel periodo 1992-1995, con un abbattimento della spesa dal 6,7% del Pil al

5,2%.

Dal 1994 inizia anche a diminuire la spesa per interessi, dopo aver toccato un

massimo, nel 1993, al 12% del Pil. Si tratta in parte dell’effetto del contenimento del debito

pubblico e in parte dell’effetto della discesa dei tassi di interesse internazionali. Nel 2005,

l’incidenza della spesa per interessi rispetto al Pil tocca un minimo al 4,5%, per poi

stabilizzarsi attorno al 5% negli anni successivi, a causa della dinamica dei tassi d’interesse

mondiali.

Complessivamente, dal 1992 al 2007, la spesa pubblica passa dal 56,1% del Pil al

49,1%, dopo aver toccato un massimo nel 1993 al 57,8%.

Le entrate e la politica tributaria

Sul fronte delle entrate, crescono le imposte indirette, che nel 1998 superano

nuovamente quelle dirette, per stabilizzarsi entrambe attorno al 14-15% del Pil nel primi

anni del 2000, con effetti redistributivi di carattere regressivo che si abbattono sulle classi

più povere. La politica redistributiva del governo si completa con l’abolizione dell’imposta

sulle successioni e sulle donazioni e altre misure di sgravio fiscale all’indirizzo delle classi

agiate.

Le entrate beneficiano infine del piano di privatizzazioni avviato nel 1992, che

produce inizialmente proventi pari allo 0,4% del Pil, per salire al 2,21% nel 2001.

Accanto agli effetti redistributivi, queste misure producono complessivamente un

aumento delle entrate di 5,0 punti percentuali tra il 1991 e il 1997, cui segue una riduzione

di 3,5 punti nel periodo 1998-2005 e un nuovo aumento di 3 punti nel biennio 2006-2007.

Al 2007, l’incidenza delle entrate sul Pil è pari al 47,2%.

Disavanzo e debito pubblico

L’insieme di queste manovre produce una rapida crescita dell’avanzo primario che

passa dall’1,9% del 1992 al 6,7% nel 1997, per poi stabilizzarsi, dal 2002, attorno al 3% del

9

Pil, con alcune variazioni legate alla congiuntura (da cui dipendono in maniera pro-ciclica

le entrate fiscali).11

Sul piano della crescita economica, queste misure di politica fiscale restrittiva basate

su avanzi primari e tagli alla spesa, combinate alle politiche anti-inflazionistiche condotte

prima da Bankitalia e poi dalla Bce producono un rallentamento del tasso di crescita del Pil,

il quale rimane inferiore al 2% annuo per quasi tutto il periodo considerato. L’effetto sul

rapporto debito pubblico / Pil di queste politiche anti-keynesiane è l’inversione della sua

tendenza crescente nel 1995: dopo aver toccato un massimo nel 1994 al 124,3%, tale

rapporto si stabilizza, a partire dal 2003-2004, attorno al 104%.

5. CONCLUSIONI

Storicamente la spesa pubblica ha svolto un importante ruolo espansivo a sostegno

della crescita sociale, oltre che economica. Non si è trattato certo di processi spontanei, ma

di lotte condotte dalle forze sociali e politiche, guidate dal movimento dei lavoratori e dal

movimento studentesco.

Nel corso degli ultimi venti anni, i principi informatori dell’intervento pubblico

nell’economia hanno però subito una radicale trasformazione. L’egemonia politica

neoliberista ha imposto non solo la riduzione della spesa pubblica, ma anche la

ridefinizione dei suoi obiettivi. Nel campo della scuola, il contenimento dei costi si abbatte

principalmente sul costo del personale, che, per la natura stessa del sistema di istruzione,

costituisce la voce principale di spesa. Contenimento di salari e stipendi, severi vincoli al

turn over del personale e smantellamento del lavoro a tempo indeterminato sono i principali

strumenti di questa politica.

Ma questo è solo l’ultimo stadio di un processo di riforma volto a ridefinire le

funzioni sociali ed economiche dell’istruzione, orientando sempre più l’offerta formativa

alle esigenze delle imprese e irrigidendo la selezione e le misure disciplinari nel rapporto

didattico, allo scopo di formare futuri lavoratori, docili e competenti, come richiede il

mercato del lavoro. I vecchi obiettivi assegnati alla scuola, come strumento di crescita

culturale, formazione di pensiero critico, emancipazione soggettiva e diritto universale

lasciano ormai il posto, anche tra le forze che si autodefiniscono progressiste, ai nuovi

diktat dell’efficienza e della razionalizzazione del sistema scolastico, in funzione delle

esigenze delle imprese e del rigore nei conti pubblici.

Per fare giusto un esempio, di fronte all’evidenza empirica che mostra un rapporto

relativamente elevato tra docenti e studenti, frutto della privazione di fatto del diritto allo

studio per una quota significativa di popolazione, il dibattito pubblico non si sofferma sulla

necessità di avviare politiche di inclusione volte ad aumentare la partecipazione scolastica.

Al contrario, politici ed esperti di settore deducono all’unisono la necessità di accelerare le

politiche di tagli al personale docente, promuovendo eventualmente la docenza precaria,

nonostante gli ovvi problemi di continuità didattica nel rapporto pedagogico e le ben note

conseguenze di carattere esistenziale legate alla precarizzazione dei rapporti lavorativi.

L’esame delle dinamiche generali entro cui si sviluppa la riforma della scuola

mostra inoltre che i nuovi parametri del mercato che impongono i tagli alla spesa, la

precarizzazione dei rapporti lavorativi e la fine della spesa sociale non sono una specificità

settoriale, ma il risultato di un disegno coordinato di ridefinizione dei rapporti tra economia

11

Dati estratti dalle Relazioni annuali della Banca d’Italia del 1999, 2001 e 2003.

10

e società, con l’imposizione dei canoni di “razionalità” della prima ai principi di

funzionamento della seconda.

Che i conti pubblici siano più “sani” quando sono in attivo è un fatto sul quale

concordano le forze di governo e di opposizione, che si contendono il merito di queste

politiche, i sindacati confederali, più attenti alla concertazione con la controparte padronale

e governativa che agli interessi della base, Confindustria, che vede finalmente una società al

servizio del capitale privato, e il mondo bancario, che ha finalmente allontanato l’incubo

dell’inflazione che erode i suoi profitti. Qualche dubbio cominciano però ad avercelo i

lavoratori, che devono fare i conti con un tasso di disoccupazione in crescita, precarietà,

salari stagnanti, privazione dei diritti e smantellamento dei servizi pubblici.

La portata generale di quest’attacco di classe non lascia scampo ai tentativi di

difendere i settori chiave dello sviluppo economico su base solo settoriale. Chiedersi dove

sono finiti i soldi per le scuole pubbliche è una domanda legittima. La cui risposta però non

può che passare per una critica radicale dell’intero sistema di vincoli istituzionali che

impedisce oggi di sviluppare un modello di istruzione e di società basato sui diritti

individuali e sociali e non sulla logica del mercato e del profitto.

11