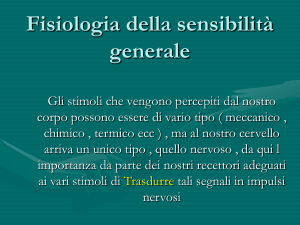

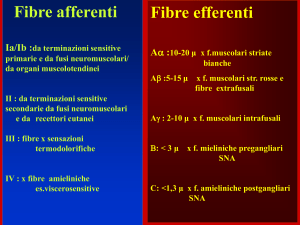

Prima di iniziare a vedere le caratteristiche di questo

sistema facciamo un cenno alla classificazione delle

fibre nervose. Questa che vediamo vale sia per le fibre

sensitive, sia per le fibre motorie. Le fibre sono

classificate in due gruppi principali A e C con

sottogruppi.

Fibre

A

C

Tipo

Proprietà

isolanti

Diametro

Velocità di

conduzione

A

mieliniche

13-20 m

80-120 m/s

A

mieliniche

6-12 m

35-75 m/s

A

mieliniche

1-5 m

5-30 m/s

amieliniche

0.2-1.5 m

0.5-2 m/s

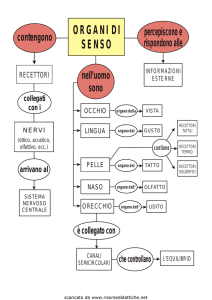

Il sistema somato-sensoriale fornisce informazioni

riguardanti molteplici modalità, con recettori di diverso

tipo che segnalano sensazioni quali tatto, pressione,

temperatura e dolore. I recettori di questo sistema si

trovano distribuiti in tutte le parti del corpo e all’interno

di esso. Il sistema somato-sensoriale vedremo che

utilizza due vie nervose ascendenti per processare

l’informazione a livello del cervello. Tali vie

forniscono indicazioni che riguardano il tipo di

stimolo e la sua localizzazione a livello corporeo.

Le sensibilità somatiche si possono suddividere in

tre differenti tipi:

Sensibilità somatiche meccanocettive: sollecitazioni

meccaniche dei tessuti corporei (tatto, pressione,

solletico, vibrazione e senso di posizione)

Sensibilità dolorifiche: evocata da qualunque fattore

che danneggi i tessuti

Sensibilità termiche: per il caldo e per il freddo

Il tatto, la sensazione di pressione e quella vibratoria

sono sensazioni distinte che dipendono dallo stesso

tipo di recettori con queste differenze:

Il tatto dipende in genere da recettori della cute o

immediatamente sottostanti

La pressione è percepita da recettori più profondi

La vibrazione utilizza i due recettori appena detti,

specie quelli a rapido adattamento, ma in rapide

successioni.

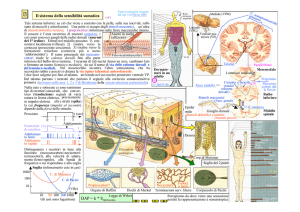

Recettori tattili

Si conoscono almeno 6 tipi del tutto differenti di

recettori tattili. Ricordiamo:

1. Terminazioni nervose libere: si trovano nella

cute e in altri tessuti. Rilevano stimoli tattili

superficiali e profondi. Sono fibre A (5-30m/s)

2. Corpuscoli di Meissner: terminazione nervosa

incapsulata in rapporto con una grossa fibra

mielinica (A 30-70m/s). Tipici della cute glabra

e specie di labbra e polpastrelli. Sono fasici.

3. Dischi di Merkel: tipici delle regioni cutanee

sensibili, anche in zone provviste di peli. Sono

tonici. Permettono di avvertire il contatto continuo

di oggetti sulla cute. In rapporto con una fibra A.

4. Organo terminale pilifero: pelo + fibra nervosa

basale. Sono recettori fasici. Segnalano oggetti in

movimento sulla superficie corporea.

5. Organi terminali di Ruffini: terminazioni

incapsulate e pluriramificate. Sono recettori a

medio adattamento della cute profonda.

6. Corpuscoli del Pacini: tipici di cute e tessuti

profondi. Segnalano pressione e vibrazioni.

Sono a rapidissimo adattamento. Li vediamo

meglio.

cute glabra

fasici

Aδ

cute profonda

fasici

fasici

tonici

Aβ

Cute

con peli

Il corpuscolo del Pacini è un particolare neurone-

recettore (neuroni a T o pseudounipolari) con una

caratteristica struttura periferica per la captazione dello

stimolo. È un recettore fasico che presenta una parte

recettrice altamente specializzata e una parte assonica

con un rivestimento di mielina. La parte periferica è

formata da lamelle concentriche di connettivo separate

fra loro da un gel viscoso. Se sperimentalmente la parte

periferica è eliminata lasciando la fibra nuda, il recettore

diviene tonico.

Il potenziale generatore insorge perché lo stimolo pressorio

determina una deformazione della struttura a lamelle

concentriche facendo aprire canali del Na+ che

depolarizzano la membrana.

Sequenza di eventi

dall’insorgenza alla

scomparsa di uno

stimolo pressorio sul

corpuscolo del Pacini

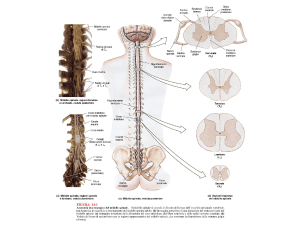

Quasi tutte le informazioni della sensibilità somatica

entrano nel midollo spinale attraverso i gangli delle

radici posteriori (dorsali, DRG neurons) dei nervi

spinali. Dopo l’ingresso nel midollo e fino all’encefalo

questi segnali seguono due vie distinte: il sistema

dorsale o del lemnisco mediale e la via antero-laterale.

Questi due sistemi convergono nel talamo.

central

process

cell body

in DRG

peripheral

process

DRG (dorsal root ganglion)

neuron

pseudounipolar cell

Nel sistema somato-sensoriale, le vie sensoriali sono

formate da tre neuroni:

Neurone del primo ordine: i corpi cellulari di questi

neuroni sono localizzati nei gangli delle radici dorsali

del MS. La parte distale di questi neuroni è altamente

differenziata come abbiamo visto nei corpuscoli di

Pacini, di Merkel, etc….La parte prossimale entra nel

MS.

Neuroni del secondo ordine: questi neuroni sono in

contatto con i neuroni del I ordine e hanno il soma a

livello del MS (via antero-laterale) o del tronco

encefalico (via del lemnisco mediale). Le fibre dei

neuroni del II ordine in genere decussano, proiettando

quindi controlateralmente e poi ascendono a livello del

talamo dove entrano in contatto con il neurone del III

ordine.

Neurone del terzo ordine: proietta da varie aree del

talamo (nuclei sensoriali talamici) alla corteccia

sensoriale cerebrale. La stazione talamica esiste in

tutti i sistemi fatta eccezione per parte delle fibre del

sistema olfattivo in cui la stazione talamica è saltata e

le fibre proiettano direttamente in coteccia olfattiva.

Sistema dorsale o del lemnisco mediale: trasporta

segnali che seguono la via dei cordoni dorsali del MS

e più in alto quella del lemnisco mediale fino al talamo.

Fibre nervose a 30-110m/s. La conduzione lungo

questo sistema consente una fine percezione di forma,

peso e tessitura di un oggetto. La capacitá di

identificare un oggetto attraverso la sua forma è detta

STEREOGNOSI

Vie motorie

Vie sensoriali

3. Sistema colonne dorsali

3a fasciculus gracilis

3b fasciculus cuneatus

Sacrale

Lombare

Toracico

Cervicale

4. Tratto spino-cerebellare

4a posteriore

4b anteriore

5. Sistema antero-laterale

5a spinotalamico laterale

5b spinotalamico anteriore

6. Tratto spino-olivare

Il sistema del lemnisco mediale ha un grado molto

elevato di organizzazione spaziale delle fibre nervose

(organizzazione SOMATOTOPICA), mentre il sistema

antero-laterale ha un grado di organizzazione molto

inferiore. L’informazione che richiede di essere

trasmessa rapidamente e con alta fedeltà spaziale e

temporale prende la via del lemnisco mediale, mentre

per informazioni “più grezze” è imboccata la via

antero-laterale.

Via del lemnisco mediale

Decussazione

N.B.: esistono due divisioni principali delle colonne

dorsali, il fasciculus gracilis e il fasciculus cuneatus. Le

fibre sensitive entrano nelle colonne dorsali

ipsilateralmente. Alcune fibre danno luogo a riflessi

locali. Le rimanenti ascendono nei due tratti – il

fasciculus gracilis (fibre provenienti dalle estremità

inferiori sotto T7) e il fasciculus cuneatus (fibre

provenienti dalle estremità superiori sopra T7). I

neuroni del I ordine sinaptano con quelli del II nel

nucleo gracilis e cuneatus del bulbo.

Gli assoni

dei neuroni

del II ordine

si portano

al nucleo

ventrale

posterolaterale del

talamo dove contraggono sinapsi con i neuroni del

III ordine.

Antero-laterale

Lemnisco-mediale

Decussazione

Colonne

dorsali di

sostanza

bianca nel

MS

Soma del neurone

del I ordine

Sistema antero-laterale (tratto spino-talamico):

riceve segnali da nocicettori, meccanocettori,

termocettori. Le fibre entrano nel MS attraverso i

gangli della radici dorsali e ascendono per qualche

tratto (tratto di Lissauer); sinaptano con i neuroni del II

ordine nel MS, decussano a livello di MS e ascendono

nei cordoni anteriore e laterale della sostanza bianca

controlaterale per terminare nel tronco encefalico

(bulbo) e nel talamo. Fibre nervose a 40m/s.

Via antero-laterale

Sistema del lemnisco mediale

a.

Sistema antero-laterale

Sensibilità tattile altamente

a.

Sensibilità dolorifica

discriminata per la

b.

Sensibilità termica

localizzazione dello stimolo

c.

Sensibilità tattile

e per l’intensità

grossolana di pressione

b.

Sensibilità fasiche

d.

Sensazione di solletico

c.

Senso di posizione

e.

Sensazioni sessuali

d.

Senso di pressione

e.

Movimento sulla cute

Sistema del lemnisco mediale

Sistema antero-laterale

Le fibre nervose che servono particolari aree cutanee

si riuniscono insieme a formare i nervi e l’area servita

dai differenti nervi cutanei è mappabile. Ciascuna

area è la combinazione dei campi recettivi di tutte le

fibre che formano il nervo, cioè il campo recettivo del

nervo periferico. Nonostante alcune variazioni

individuali, i campi recettivi dei nervi sono abbastanza

costanti in localizzazione ed estensione da essere

usati per anamnesi clinica. Quando un nervo è

resecato, questo risulta in un’area di completa

assenza di sensazione, cioé in anestesia.

Anche i campi recettivi

delle fibre che

raggiungono una

radice dosale, coprono

un’area ben delimitata

che prende il nome di

dermatomero. Questa

organizzazione

somatotopica è una

caratteristica costante

del sistema nervoso

I segnali provenienti dalla periferia devono poi essere

integrati a livello di SNC per elaborare una risposta. Il

termine INTEGRAZIONE si riferisce al modo in cui il

sistema nervoso interpreta l’informazione sensoriale e

determina la risposta appropriata ad uno stimolo.

Alcune forme di integrazione hanno luogo a livello di

midollo spinale, per dare origine ai cosiddetti archi

riflessi. Altri segnali sono integrati a livello di tronco

spinale. L’integrazione piú complessa ha luogo a livello

di corteccia, dove una sensazione diviene coscienza e

attenzione.

Pain withdrawal reflex

Corteccia somestesica:

aree di Brodmann (inizi 1900)

La corteccia encefalica è

suddivisa in 50 aree corticali dette

aree di Brodmann suddivise sulla

base di differenze strutturali

istologiche rilevabili nelle colonne

di neuroni. Questa mappa si

utilizza come riferimento per le

diverse aree funzionali della

corteccia umana.

Solco centrale

Notare il solco centrale o scissura di Rolando che si estende

in direzione infero-superiore sulla faccia laterale di ciascun

emisfero. Separa il lobo frontale dal lobo parietale. In genere

le informazioni somatiche terminano nella corteccia

posteriore alla scissura di Rolando.

Lateral sulcus

Per quanto riguarda la corteccia somestesica è

localizzata subito dietro la scissura di Rolando e

principalmente nelle aree 1, 2, 3, 5, e 40 che

grossolanamente costituiscono il lobo parietale della

corteccia.

Le aree che si trovano anteriormente alla scissura di

Rolando sono coinvolte nella motilità somatica e in

alcuni aspetti del pensiero analitico.

Esistono due diverse aree alle quali giungono fibre

afferenti direttamente dai nuclei somestesici del

talamo: area somestesica I (area S-I) corrispondente

al giro post-centrale e area somestesica II (area S-II).

Nell’uomo l’area S-I comprende le aree 1, 2 e 3 di

Brodmann. Esiste in queste zone una netta

localizzazione spaziale delle zone deputate alla

ricezione di segnali nervosi provenienti dalle diverse

parti del corpo.

Esiste un classico schema che riporta le

rappresentazioni delle diverse parti del corpo nelle

differenti zone di S-I. Alcune zone hanno una

rappresentazione molto estesa, come le labbra, la

faccia, il pollice, mentre il tronco e tutto il corpo sono

rappresentati da aree relativamente piccole.

Si parla di homunculus sensitivus.

I neuroni di S-I sono disposti in colonne che

attraversano tutti gli strati della corteccia. Ciascuna

colonna è al servizio di un’unica modalità sensoriale e

le colonne sono frammiste le une alle altre.

Un’ampia escissione dell’area S-I causa:

Incapacità a localizzare le diverse sensazioni nelle

aree del corpo

Incapacità a discriminare diverse pressioni

Incapacità a valutare il peso degli oggetti

Incapacità a riconoscere al tatto tipo e forma degli

oggetti

Incapacità ad apprezzare la tessitura degli oggetti.

L’area S-II è meno estesa e comprende le aree 5 e 40.

Il grado di localizzazione delle diverse parti del corpo è

molto inferiore a S-I. L’area S-II riceve in ingresso

segnali provenienti dall’area S-I e da altre aree

sensoriali, funzionando come corteccia di

associazione. L’ablazione di S-II determina:

Incapacità a riconoscere al tatto oggetti di forma

complessa

L’ablazione monolaterale determina la perdita

della consapevolezza dello schema corporeo

controlaterale. Si parla di amorfosintesi.

La distruzione della corteccia somestesica nell’uomo è

seguita dalla perdita della sensibilità tattile più fine e

discriminativa , mentre si recupera un lieve grado di

sensibilità tattile grossolana. Il talamo quindi, seppure

in maniera lieve permette di avvertire sensazioni tattili.

La perdita della corteccia somestesica non ha invece

effetto sulla sensibilità al dolore e alla temperatura.

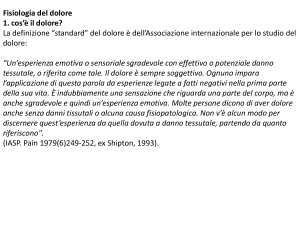

Dolore

Il dolore costituisce per l’organismo un meccanismo di

difesa. Esso insorge quando un tessuto sta subendo

un danno. Il dolore è classificato in due tipi:

Acuto: insorge entro 100ms dallo stimolo dolorifico.

Viene indicato anche come lancinante, pungente,

rapido, elettrico. Non è avvertito in genere nei tessuti

profondi. Fibre A

Lento: insorge dopo 1s o più. Viene anche detto

urente, pulsante, nauseante o cronico. Solitamente è

associato a distruzione di tessuti. Fibre C.

Confronto fra dolore acuto e dolore cronico: tratto spinotalamico

Dolore acuto

Dolore lento

Pungente, rapido

Tedioso, continuo

Fibre A

Fibre C amieliniche

Latenza breve

Insorgenza lenta

Ben localizzato

Diffuso

Breve durata

Lunga durata

Non sensibile alla morfina

Bloccato dalla morfina

Tratto neospinotalamico

Tratto paleospinotalamico

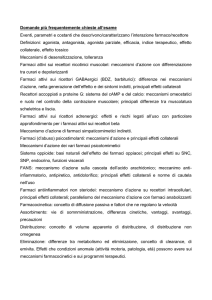

I recettori dolorifici sono tutti costituiti da terminazioni

nervose libere diffuse negli strati superficiali della

cute e anche nei tessuti profondi quali periostio,

pareti arteriose, superfici articolari.

Fra questi recettori ricordiamo:

nocicettori meccanici

nocicettori termosensibili

nocicettori chemosensibili (bradichinina, serotonina,

istamina, ioni K+, acidi, ACh ed enzimi proteolitici

sono sostanze stimolanti)

I recettori implicati nella trasduzione di segnali

dolorifici sono tutti a lentissimo o nullo adattamento e

questo è importante per continuare a segnalare la

presenza di uno stimolo doloroso. Si classificano in:

Recettori sensibili alla temperatura: al di sopra dei

43ºC il calore attiva canali del Na+ determinando una

depolarizzazione. Questi recettori sono attivati da

capsaicina, l’ingrediente fondamentale del chili

pepper.

Recettori pH-dipendenti: i canali responsabili della

depolarizzazione rispondono a pH inferiori a 6.5 in

seguito a danno tessutale. Sono identificati come

canali chemio-dipendenti .

Recettori sensibili all’ATP: le cellule danneggiate

rilasciano ATP che determina l’apertura o la chiusura

di canali determinando depolarizzazione e quindi un

segnale nocicettivo.

Recettori sensibili alla bradichinina: le chinine, inclusa

bradichinina e kallidina, sono peptidi prodotti a livello di

tessuti danneggiati. Derivano dall’azione degli enzimi

proteolitici rilasciati dalle cellule danneggiate su una

pre-proteina. Attivano recettori specifici B1 e B2 che

sono accoppiati ad un vasto numero di meccanismi di

trasduzione del segnale. Inducono vasodilatazione,

stimolano le cellule del sistema immunitario e stimolano

i recettori dolorifici.

Recettori sensibili al K+: il potassio é rilasciato da

cellule danneggiate e attiva i nocicettori limitrofi.

Esiste una via di trasmissione per il dolore acuto ed

una via per il dolore lento. I segnali del dolore rapido

utilizzano fibre afferenti di tipo A (6-30m/s), mentre

quelli del dolore lento sono trasmessi da fibre C

amieliniche (0.5-2m/s). Il dolore acuto ha in genere

una miglior localizzazione e può essere localizzato

esattamente se sono stimolati anche recettori tattili.

I neurone: DRG

II neurone: corna

ventrali del MS

(Lamina I, IV, V)

e prosecuzione

nel tratto spino-talamico

III neurone: Talamo (VPL)

Terminazione: (S I)

Tratto spinotalamico

decussazione

Commissura

bianca anteriore

Radice posteriore

Tratto spino-talamico

- In caso di lesione viene persa la

sensazione di dolore e di percezione

della temperatura nella parte

controlaterale al di sotto della lesione

Sensibilità termica

È possibile percepire diverse gradazioni di temperatura.

Queste sono recepite grazie ad almeno tre diversi tipi di

recettori termici posti circa 1mm sotto la pelle:

Recettori per il caldo: sono meno numerosi di quelli per il

freddo e si trovano sotto l’epidermide. Sono fibre C.

Recettori per il freddo: anch’essi sotto l’epidermide. Fibre

A.

Recettori dolorifici: eccitati solo da grandi estremi di caldo

o freddo.

Sono tutti a rapido adattamento e quindi segnalano bene

variazioni di temperatura.

I recettori termici hanno la massima localizzazione in

determinati distretti corporei.

•

Recettori per il caldo: polpastrelli, naso, gomiti

•

Recettori per il freddo: labbro superiore, naso,

mento, dita, petto